2021-2022学年高二上学期物理人教版(2019)必修第三册13.1磁场、磁感线同步练习(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高二上学期物理人教版(2019)必修第三册13.1磁场、磁感线同步练习(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 230.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-11-17 13:46:39 | ||

图片预览

文档简介

磁场、磁感线同步练习

一、单选题(共7题,每题5分,共35分)

1.在做奥斯特实验时,下列操作中现象最明显的是( )

A.沿导线方向放置磁针,使小磁针在导线的延长线上

B.垂直导线方向放置磁针,使小磁针在导线的正下方

C.导线沿南北方向放置在小磁针的正上方

D.导线沿东西方向放置在小磁针的正上方

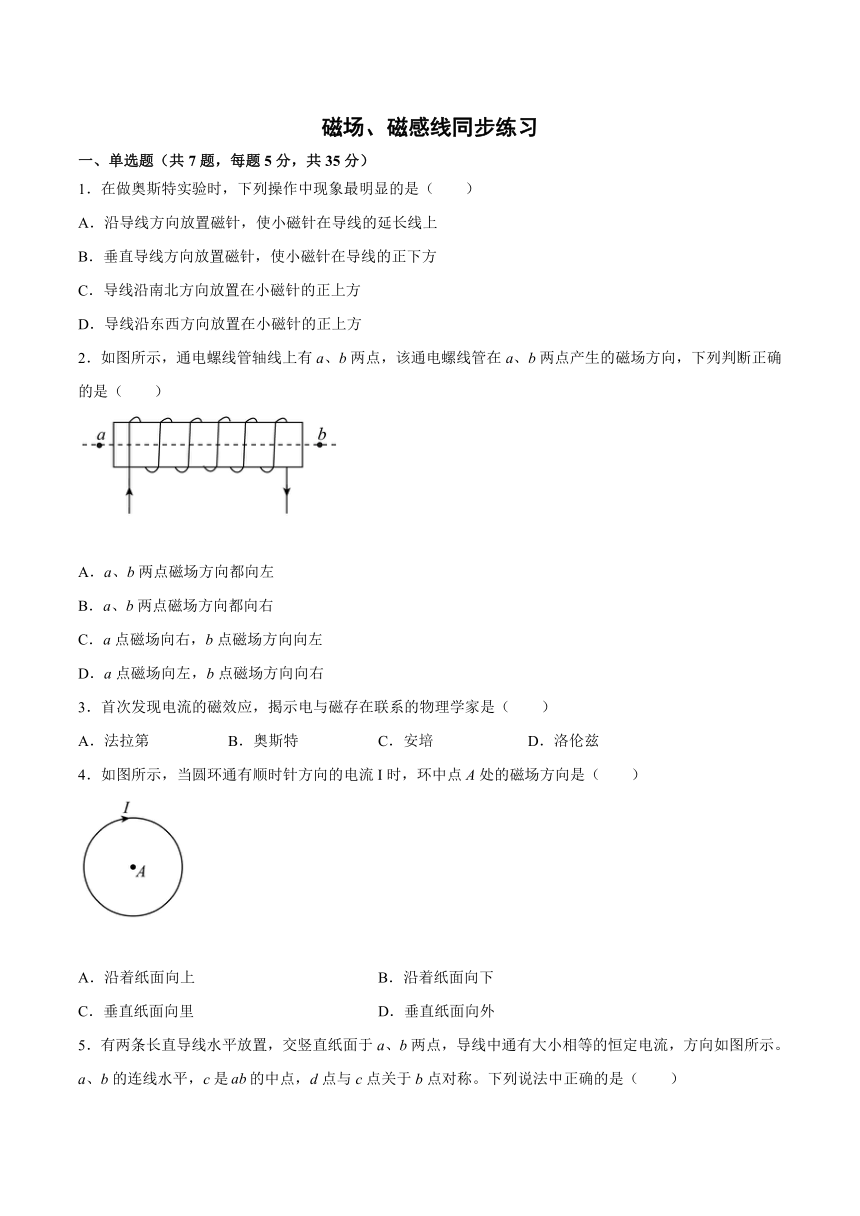

2.如图所示,通电螺线管轴线上有a、b两点,该通电螺线管在a、b两点产生的磁场方向,下列判断正确的是( )

A.a、b两点磁场方向都向左

B.a、b两点磁场方向都向右

C.a点磁场向右,b点磁场方向向左

D.a点磁场向左,b点磁场方向向右

3.首次发现电流的磁效应,揭示电与磁存在联系的物理学家是( )

A.法拉第 B.奥斯特 C.安培 D.洛伦兹

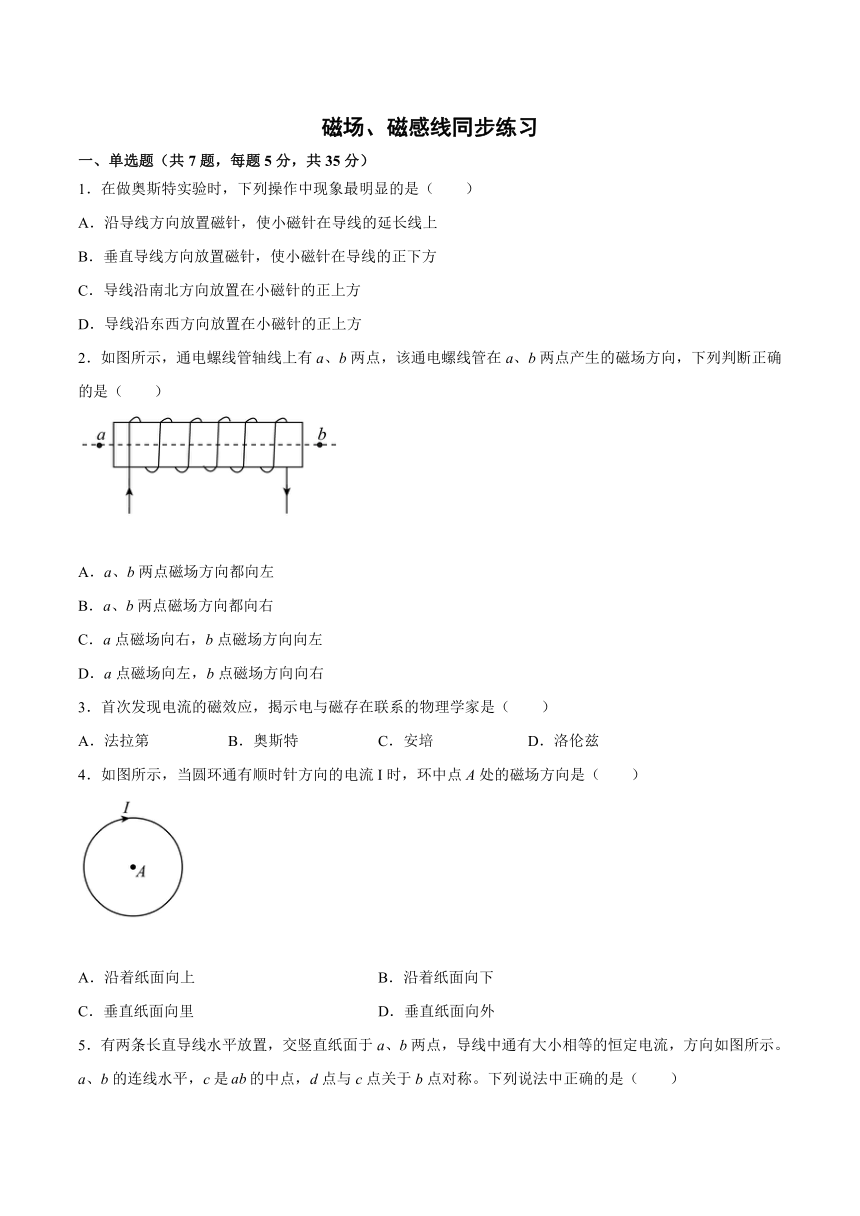

4.如图所示,当圆环通有顺时针方向的电流I时,环中点A处的磁场方向是( )

A.沿着纸面向上 B.沿着纸面向下

C.垂直纸面向里 D.垂直纸面向外

5.有两条长直导线水平放置,交竖直纸面于a、b两点,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示。a、b的连线水平,c是的中点,d点与c点关于b点对称。下列说法中正确的是( )

A.d点的磁感应强度方向竖直向下

B.c点的磁感应强度大小为0

C.c点的磁感应强度方向竖直向下

D.d点的磁感应强度大小大于c点的磁感应强度大小

6.关于磁场和磁感线,下列说法正确的是( )

A.小磁针静止时,S极所指方向就该点磁场的方向

B.磁感线是客观存在的闭合曲线

C.地磁场的南极在地理南极的附近

D.磁感线的疏密程度表示磁场的强弱

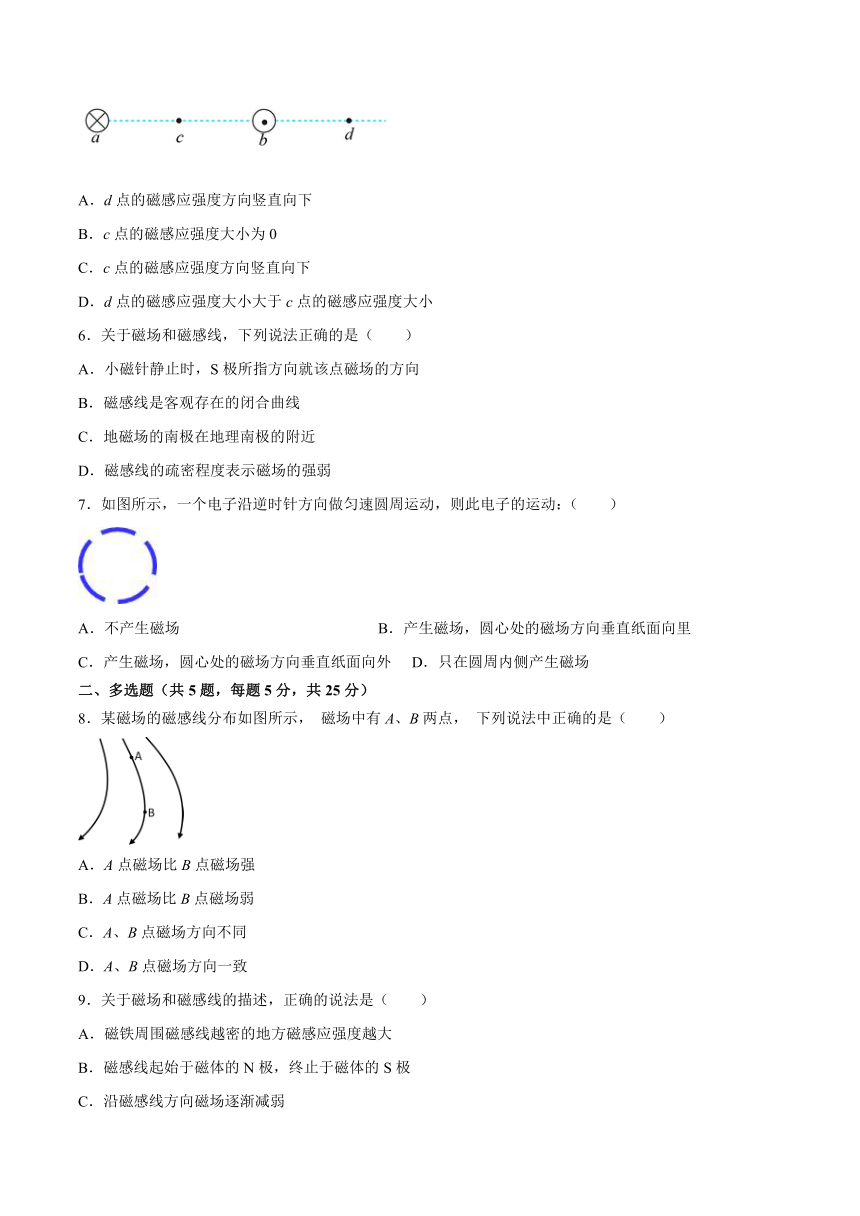

7.如图所示,一个电子沿逆时针方向做匀速圆周运动,则此电子的运动:( )

A.不产生磁场 B.产生磁场,圆心处的磁场方向垂直纸面向里

C.产生磁场,圆心处的磁场方向垂直纸面向外 D.只在圆周内侧产生磁场

二、多选题(共5题,每题5分,共25分)

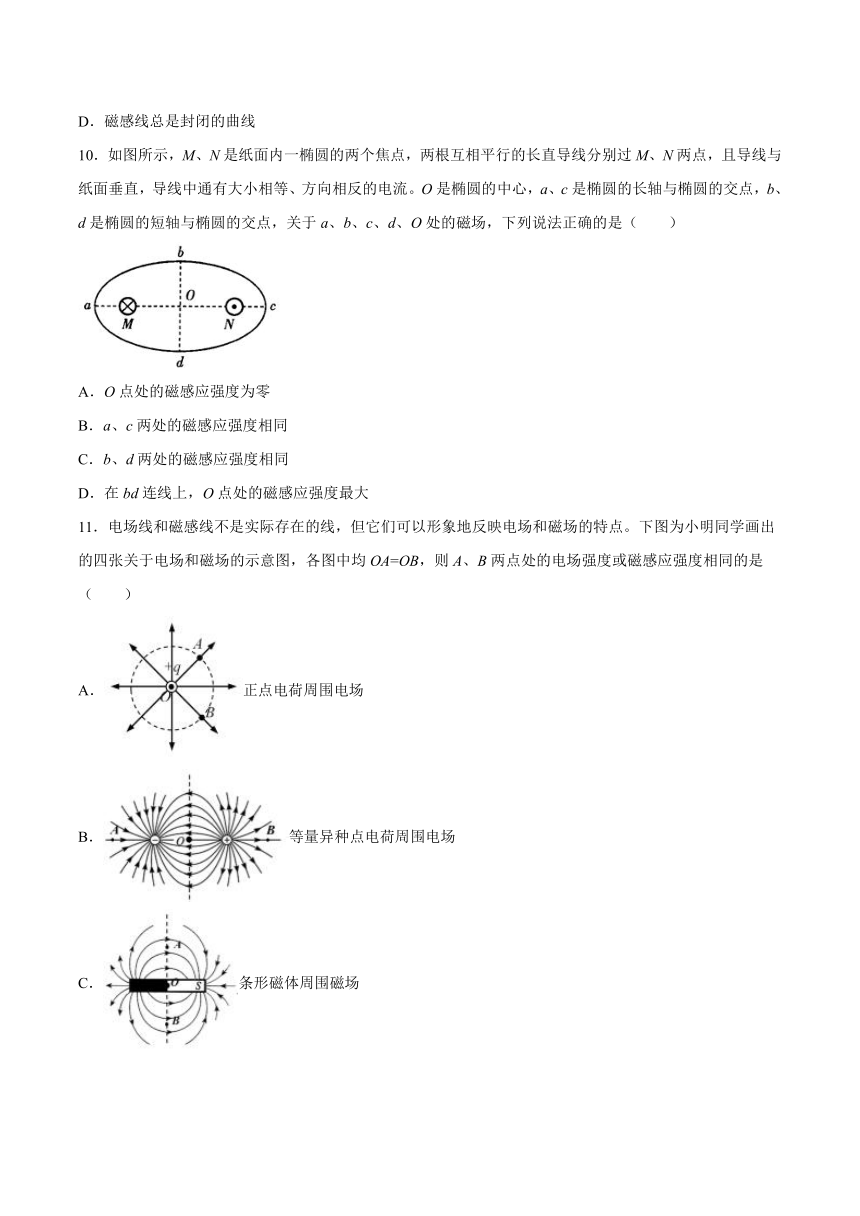

8.某磁场的磁感线分布如图所示, 磁场中有A、B两点, 下列说法中正确的是( )

A.A点磁场比B点磁场强

B.A点磁场比B点磁场弱

C.A、B点磁场方向不同

D.A、B点磁场方向一致

9.关于磁场和磁感线的描述,正确的说法是( )

A.磁铁周围磁感线越密的地方磁感应强度越大

B.磁感线起始于磁体的N极,终止于磁体的S极

C.沿磁感线方向磁场逐渐减弱

D.磁感线总是封闭的曲线

10.如图所示,M、N是纸面内一椭圆的两个焦点,两根互相平行的长直导线分别过M、N两点,且导线与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。O是椭圆的中心,a、c是椭圆的长轴与椭圆的交点,b、d是椭圆的短轴与椭圆的交点,关于a、b、c、d、O处的磁场,下列说法正确的是( )

A.O点处的磁感应强度为零

B.a、c两处的磁感应强度相同

C.b、d两处的磁感应强度相同

D.在bd连线上,O点处的磁感应强度最大

11.电场线和磁感线不是实际存在的线,但它们可以形象地反映电场和磁场的特点。下图为小明同学画出的四张关于电场和磁场的示意图,各图中均OA=OB,则A、B两点处的电场强度或磁感应强度相同的是( )

A.正点电荷周围电场

B.等量异种点电荷周围电场

C.条形磁体周围磁场

D.蹄形磁体周围磁场

12.安培的分子电流假说可以用来解释下列哪些磁现象( )

A.磁体在高温时失去磁性 B.磁铁经过敲击后磁性会减弱

C.铁磁类物质放入磁场后具有磁性 D.通电导线周围存在磁场

三、解答题(共4题,每题10分,共40分)

13.图中的竖直线圈内悬一磁针,线圈平面与磁针静止时所处的竖直平面重合。当通以图示所示的电流后,磁针的N极向什么方向偏转?

14.为解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流引起的。在图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是哪一个?请简述理由。

15.通电螺线管内部与管口外相比,哪里的磁场比较强?你是根据什么判断的?

16.一光滑木杆竖直放在桌面上,上面套有两个磁环X、Y并处于平衡状态,其中环X位于桌面上,两磁环间的距离为,如图所示。若将Y磁环改为Z磁环,平衡时X、Z磁环间的距离为。已知两磁环间的作用力与两磁环间的距离d的4次方成反比,环Z的质量为Y的两倍,则等于多少?

参考答案

1.C

2.A

3.B

4.C

5.C

6.D

7.B

8.AC

9.AD

10.BCD

11.BC

12.ABC

13.向纸里偏转

14.B

15.内部的磁场比较强

16.

一、单选题(共7题,每题5分,共35分)

1.在做奥斯特实验时,下列操作中现象最明显的是( )

A.沿导线方向放置磁针,使小磁针在导线的延长线上

B.垂直导线方向放置磁针,使小磁针在导线的正下方

C.导线沿南北方向放置在小磁针的正上方

D.导线沿东西方向放置在小磁针的正上方

2.如图所示,通电螺线管轴线上有a、b两点,该通电螺线管在a、b两点产生的磁场方向,下列判断正确的是( )

A.a、b两点磁场方向都向左

B.a、b两点磁场方向都向右

C.a点磁场向右,b点磁场方向向左

D.a点磁场向左,b点磁场方向向右

3.首次发现电流的磁效应,揭示电与磁存在联系的物理学家是( )

A.法拉第 B.奥斯特 C.安培 D.洛伦兹

4.如图所示,当圆环通有顺时针方向的电流I时,环中点A处的磁场方向是( )

A.沿着纸面向上 B.沿着纸面向下

C.垂直纸面向里 D.垂直纸面向外

5.有两条长直导线水平放置,交竖直纸面于a、b两点,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示。a、b的连线水平,c是的中点,d点与c点关于b点对称。下列说法中正确的是( )

A.d点的磁感应强度方向竖直向下

B.c点的磁感应强度大小为0

C.c点的磁感应强度方向竖直向下

D.d点的磁感应强度大小大于c点的磁感应强度大小

6.关于磁场和磁感线,下列说法正确的是( )

A.小磁针静止时,S极所指方向就该点磁场的方向

B.磁感线是客观存在的闭合曲线

C.地磁场的南极在地理南极的附近

D.磁感线的疏密程度表示磁场的强弱

7.如图所示,一个电子沿逆时针方向做匀速圆周运动,则此电子的运动:( )

A.不产生磁场 B.产生磁场,圆心处的磁场方向垂直纸面向里

C.产生磁场,圆心处的磁场方向垂直纸面向外 D.只在圆周内侧产生磁场

二、多选题(共5题,每题5分,共25分)

8.某磁场的磁感线分布如图所示, 磁场中有A、B两点, 下列说法中正确的是( )

A.A点磁场比B点磁场强

B.A点磁场比B点磁场弱

C.A、B点磁场方向不同

D.A、B点磁场方向一致

9.关于磁场和磁感线的描述,正确的说法是( )

A.磁铁周围磁感线越密的地方磁感应强度越大

B.磁感线起始于磁体的N极,终止于磁体的S极

C.沿磁感线方向磁场逐渐减弱

D.磁感线总是封闭的曲线

10.如图所示,M、N是纸面内一椭圆的两个焦点,两根互相平行的长直导线分别过M、N两点,且导线与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。O是椭圆的中心,a、c是椭圆的长轴与椭圆的交点,b、d是椭圆的短轴与椭圆的交点,关于a、b、c、d、O处的磁场,下列说法正确的是( )

A.O点处的磁感应强度为零

B.a、c两处的磁感应强度相同

C.b、d两处的磁感应强度相同

D.在bd连线上,O点处的磁感应强度最大

11.电场线和磁感线不是实际存在的线,但它们可以形象地反映电场和磁场的特点。下图为小明同学画出的四张关于电场和磁场的示意图,各图中均OA=OB,则A、B两点处的电场强度或磁感应强度相同的是( )

A.正点电荷周围电场

B.等量异种点电荷周围电场

C.条形磁体周围磁场

D.蹄形磁体周围磁场

12.安培的分子电流假说可以用来解释下列哪些磁现象( )

A.磁体在高温时失去磁性 B.磁铁经过敲击后磁性会减弱

C.铁磁类物质放入磁场后具有磁性 D.通电导线周围存在磁场

三、解答题(共4题,每题10分,共40分)

13.图中的竖直线圈内悬一磁针,线圈平面与磁针静止时所处的竖直平面重合。当通以图示所示的电流后,磁针的N极向什么方向偏转?

14.为解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流引起的。在图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是哪一个?请简述理由。

15.通电螺线管内部与管口外相比,哪里的磁场比较强?你是根据什么判断的?

16.一光滑木杆竖直放在桌面上,上面套有两个磁环X、Y并处于平衡状态,其中环X位于桌面上,两磁环间的距离为,如图所示。若将Y磁环改为Z磁环,平衡时X、Z磁环间的距离为。已知两磁环间的作用力与两磁环间的距离d的4次方成反比,环Z的质量为Y的两倍,则等于多少?

参考答案

1.C

2.A

3.B

4.C

5.C

6.D

7.B

8.AC

9.AD

10.BCD

11.BC

12.ABC

13.向纸里偏转

14.B

15.内部的磁场比较强

16.

同课章节目录

- 第九章 静电场及其应用

- 1 电荷

- 2 库仑定律

- 3 电场 电场强度

- 4 静电的防止与利用

- 第十章 静电场中的能量

- 1 电势能和电势

- 2 电势差

- 3 电势差与电场强度的关系

- 4 电容器的电容

- 5 带电粒子在电场中的运动

- 第十一章 电路及其应用

- 1 电源和电流

- 2 导体的电阻

- 3 实验:导体电阻率的测量

- 4 串联电路和并联电路

- 5 实验:练习使用多用电表

- 第十二章 电能 能量守恒定律

- 1 电路中的能量转化

- 2 闭合电路的欧姆定律

- 3 实验:电池电动势和内阻的测量

- 4 能源与可持续发展

- 第十三章 电磁感应与电磁波初步

- 1 磁场 磁感线

- 2 磁感应强度 磁通量

- 3 电磁感应现象及应用

- 4 电磁波的发现及应用

- 5 能量量子化