第10 课《再塑生命的人》课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10 课《再塑生命的人》课件(30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-17 23:49:15 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

再塑生命的人

再塑生命的人

Bring me back to life

海伦·凯勒

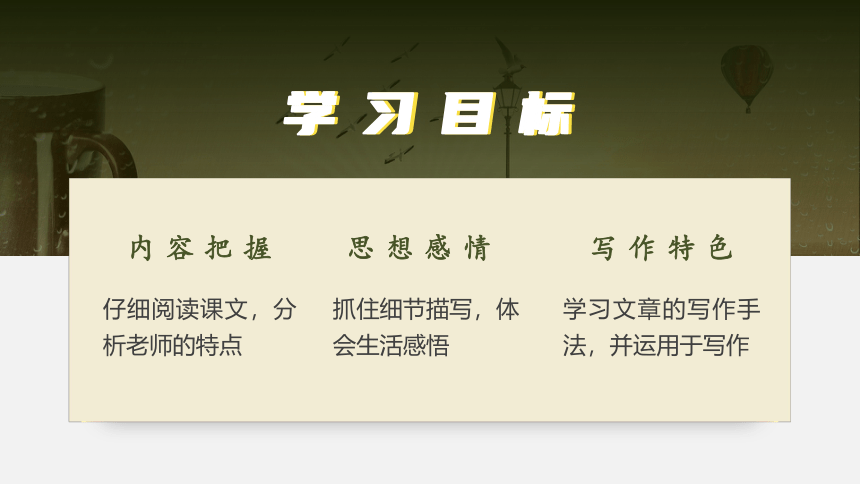

学习目标

学习目标

仔细阅读课文,分析老师的特点

内容把握

抓住细节描写,体

会生活感悟

思想感情

学习文章的写作手法,并运用于写作

写作特色

目录

Mu lu

Part 1

…………

知识积累

Part 1

…………

初读课文

Part 1

…………

精读课文

Part 1

…………

拓展延伸

Part 1

知识积累

01

作者简介:

Author's introduction

海伦·凯勒(1880—1968)

海伦·凯勒(1880—1968),生于亚拉巴马州

美国作家、教育家、慈善家,同时也是盲聋哑人

1887年,安妮·莎莉文担任她的家庭教师,相处50年

在莎莉文的帮助下海伦掌握了英、法、德等五国语言

《我生活的故事》、

代表作品:

《走出黑暗》、

《假如给我三天光明》、

《中流——我以后的生活》

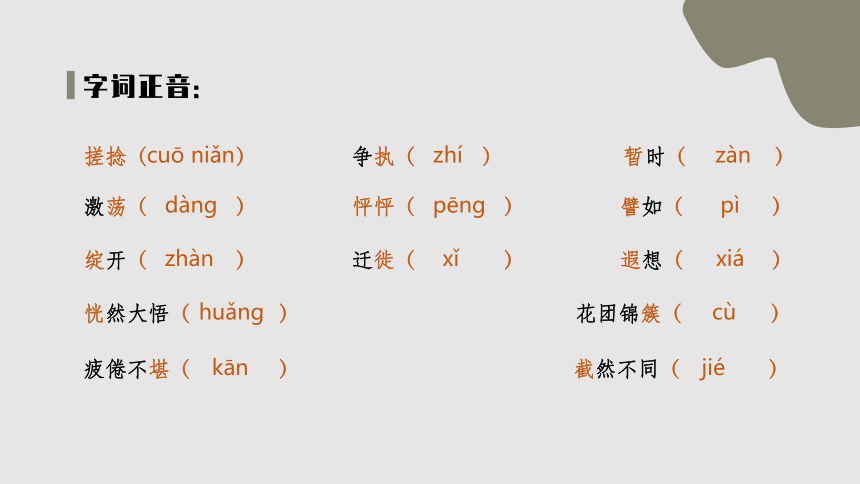

字词正音:

搓捻( )

争执( )

暂时( )

cuō niǎn

zhí

zàn

激荡( )

dàng

怦怦( )

pēnɡ

譬如( )

pì

绽开( )

zhàn

恍然大悟( )

huǎnɡ

迁徙( )

xǐ

遐想( )

xiá

花团锦簇( )

cù

疲倦不堪( )

kān

截然不同( )

jié

识词释义:

截然不同:

形容两种事物没有一点共同之处

感慨:

有所感触而慨叹

不求甚解:

现在多指读书学习只求懂得大概,不求深刻了解

小心翼翼:

现在形容举动十分谨慎,毫无倦怠

混为一谈:

把不同的事物混在一起,说成是同样的事物

疲惫不堪:

形容非常疲乏 ,身体由于过度劳累而无法支撑

疲倦不堪:

形容非常疲乏

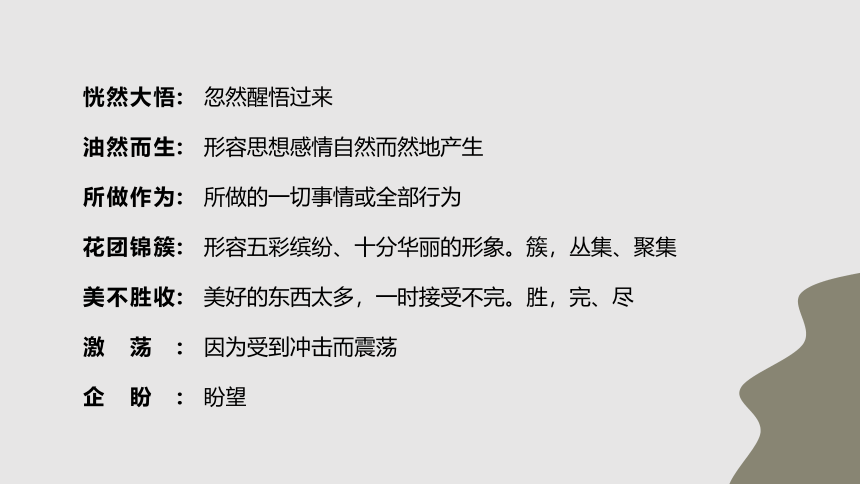

恍然大悟:

忽然醒悟过来

油然而生:

形容思想感情自然而然地产生

所做作为:

所做的一切事情或全部行为

花团锦簇:

形容五彩缤纷、十分华丽的形象。簇,丛集、聚集

美不胜收:

美好的东西太多,一时接受不完。胜,完、尽

激荡:

因为受到冲击而震荡

企盼:

盼望

Part 2

初读课文

02

课文梳理:

仔细听课文录音,尝试根据自己的理解将课文分段,并简要说明每部分的内容。

15:53

8月22日 周六下午

再塑生命的人

——海伦·凯勒

段落层次:

第一部分:(1-5段)

写莎莉文老师来到“我”身边

第二部分:(6-13段)

在莎莉文老师教导下,“我”感受到人生的光明

文段简析:

第一自然段中,作者为何要强调“这一天”?

因为这一天是沙莉文老师到来的一天,是“我”生命重新开始的一天。

从这一天起,“我”过上了和以前完全不同的生活。

强调“这一天”,从侧面反映了沙莉文老师对“我”的影响之大。

第四自然段中,作者用“神情紧张”“小心翼翼”“心怦怦直跳”“唯恐意外发生”“大雾中的航船”等形象的词突出了“我”什么样的状态?这样写有何好处?

这些十分形象又富有情感的文字,真切地表现了“我”作为一个盲童的处境:六岁的“我”对外部世界充满了好奇,但生理缺陷关闭了“我”接触世界的大门。“我”无助、脆弱,需要能引航的光明带自己走出迷雾。

这样写从侧面烘托了莎莉文老师对“我”人生的重要性,为下文的描述做了铺垫。

第11段说:“水唤醒了我的灵魂,并给予我光明、希望、快乐和自由”这句话为何可以独立成段?

作者将这句话独立成段,是为了突出“水”对“我”的重要意义。因为沙莉文老师运用直观教学的方式让“我”认识了“水”,同时唤起了“我”认识世界的欲望,打开了“我”认识世界的大门,给“我”带来了光明、希望、快乐和自由。

第12段中,作者为什么会在想起摔碎的布娃娃的时候感到:“悔恨莫及” ?

因为“我”在安妮·莎莉文老师的耐心引导下,发生了改变。学习上,“我”终于能在文字和事物之间建立联系。回想起“我”因发脾气而摔坏莎莉文老师送“我”的布娃娃,怎么也拼不好,所以才会悔恨莫及。

Part 3

精读课文

03

细节研读:

品析下面这段文字的作用?

“下午的阳光穿透遮满阳台的金银花叶子,照射到我仰着的脸上。我的手指搓捻着花叶,抚弄着那些为迎接南方春天而绽开的花朵”

此处的景物描写充满温暖的气息,也预示着“我”的命运将向好的方向转变。

读下面这段话,想想作者为什么说自己的学习方式是“不求甚解”的?

“我并不知道这就是在写字,设置也不知道世界上有文字这种东西。我不过是依样画葫芦模仿莎莉文老师的动作而已。”

因为作者在最初的学习动力完全是来自对手指游戏的兴趣,说白了就是好玩,对于文字作者完全是不了解的一种状态,可以说作者是因模仿“一不小心”学会了文字。

文中作者先后收到莎莉文老师送给她的两个布娃娃,联系全文分别说说两次送布娃娃的不同?

第一次送的布娃娃是柏金森盲人学校的学生赠送的,一方面是学校师生对“我”的一种祝福,另一方面也是莎莉文老师将文字和知识与玩具联系起来的纽带;

第二次送的布娃娃是莎莉文老师送“我”的,一方面是老师知道“我”喜欢布娃娃,另一方面也是为了训练“我”的思维方式。

细读文中关于“我”发脾气的部分,说说这样写有什么好处?

真实地写出了“我”急于走出寂静而又黑暗的世界的焦躁不安的心理。说明对“我”来说学习是如此艰难,每一点进步都需要付出很多的努力,也从侧面烘托出莎莉文老师工作细致、有耐心。

文末作者说“企盼着新的一天快些来到”,想想作者为什么会这样说?

在莎莉文老师的帮助下,“我”感觉到了幸福,不再对生活感到迷茫,相反的,感受到了生命的意义和生活的美好,对未来充满期待。

文章结构:

再塑生命的人

见到莎莉文老师前的“我”

对老师的感激

见到莎莉文老师后的“我”

渴望光明

愤怒苦恼

送布娃娃

教会拼写单词

认识新的事物

重拾生活信心

Part 4

拓展延伸

04

人物分析:

通过作者的描写,简单说说莎莉文老师是个什么样的人?

莎莉文老师是一个富有爱心、耐心和智慧的出色的教育家。

莎莉文老师善于抓住教育时机,对“我”因材施教,做了合理的引导。

文章是怎样通过细致入微的心理描写来表现“我”的人物形象的?

“我”有生理缺陷,导致脾气古怪动辄大发雷霆。

“我”整个人生充满迷茫,内心也极其脆弱,同时感情丰富,求知欲很强。

写作特色:

真挚的感情?

作者以质朴的语言写出了莎莉文老师对自己的影响,看似平铺直叙,但是字里行间涌动着真情,文章几乎看不到直接抒情的内容,但我们可以从文章中感受到作者对老师的感激和敬爱之情。

反衬和侧面描写?

本文题目是《再塑生命的人》,点明写作对象是莎莉文老师,但在行文中也写了作者自己。其目的是从侧面写老师对作者的影响,突出老师的可亲可敬。文中还多次运用了反衬,如莎莉文老师到来之前“我”的“愤怒、苦恼”“疲倦不堪”与后来“我”对生活的乐观相对照,从而衬托出老师对自己的影响。

心理描写的运用?

文中大量的心理描写细腻、真实,有力地突出了文章的主题,如“我”与老师见面时独特的心理感受,摔碎布娃娃的时候的暴怒,老师教“我”认识新事物之后的喜悦等等。

课后作业:

在人类历史上像海伦·凯勒这样,凭借坚强的意志和命运作斗争的人有很多,各小组分别搜集古今中外那些通过艰辛努力取得成功的人,并简单列举其成就?

再 见

See you

再塑生命的人

再塑生命的人

Bring me back to life

海伦·凯勒

学习目标

学习目标

仔细阅读课文,分析老师的特点

内容把握

抓住细节描写,体

会生活感悟

思想感情

学习文章的写作手法,并运用于写作

写作特色

目录

Mu lu

Part 1

…………

知识积累

Part 1

…………

初读课文

Part 1

…………

精读课文

Part 1

…………

拓展延伸

Part 1

知识积累

01

作者简介:

Author's introduction

海伦·凯勒(1880—1968)

海伦·凯勒(1880—1968),生于亚拉巴马州

美国作家、教育家、慈善家,同时也是盲聋哑人

1887年,安妮·莎莉文担任她的家庭教师,相处50年

在莎莉文的帮助下海伦掌握了英、法、德等五国语言

《我生活的故事》、

代表作品:

《走出黑暗》、

《假如给我三天光明》、

《中流——我以后的生活》

字词正音:

搓捻( )

争执( )

暂时( )

cuō niǎn

zhí

zàn

激荡( )

dàng

怦怦( )

pēnɡ

譬如( )

pì

绽开( )

zhàn

恍然大悟( )

huǎnɡ

迁徙( )

xǐ

遐想( )

xiá

花团锦簇( )

cù

疲倦不堪( )

kān

截然不同( )

jié

识词释义:

截然不同:

形容两种事物没有一点共同之处

感慨:

有所感触而慨叹

不求甚解:

现在多指读书学习只求懂得大概,不求深刻了解

小心翼翼:

现在形容举动十分谨慎,毫无倦怠

混为一谈:

把不同的事物混在一起,说成是同样的事物

疲惫不堪:

形容非常疲乏 ,身体由于过度劳累而无法支撑

疲倦不堪:

形容非常疲乏

恍然大悟:

忽然醒悟过来

油然而生:

形容思想感情自然而然地产生

所做作为:

所做的一切事情或全部行为

花团锦簇:

形容五彩缤纷、十分华丽的形象。簇,丛集、聚集

美不胜收:

美好的东西太多,一时接受不完。胜,完、尽

激荡:

因为受到冲击而震荡

企盼:

盼望

Part 2

初读课文

02

课文梳理:

仔细听课文录音,尝试根据自己的理解将课文分段,并简要说明每部分的内容。

15:53

8月22日 周六下午

再塑生命的人

——海伦·凯勒

段落层次:

第一部分:(1-5段)

写莎莉文老师来到“我”身边

第二部分:(6-13段)

在莎莉文老师教导下,“我”感受到人生的光明

文段简析:

第一自然段中,作者为何要强调“这一天”?

因为这一天是沙莉文老师到来的一天,是“我”生命重新开始的一天。

从这一天起,“我”过上了和以前完全不同的生活。

强调“这一天”,从侧面反映了沙莉文老师对“我”的影响之大。

第四自然段中,作者用“神情紧张”“小心翼翼”“心怦怦直跳”“唯恐意外发生”“大雾中的航船”等形象的词突出了“我”什么样的状态?这样写有何好处?

这些十分形象又富有情感的文字,真切地表现了“我”作为一个盲童的处境:六岁的“我”对外部世界充满了好奇,但生理缺陷关闭了“我”接触世界的大门。“我”无助、脆弱,需要能引航的光明带自己走出迷雾。

这样写从侧面烘托了莎莉文老师对“我”人生的重要性,为下文的描述做了铺垫。

第11段说:“水唤醒了我的灵魂,并给予我光明、希望、快乐和自由”这句话为何可以独立成段?

作者将这句话独立成段,是为了突出“水”对“我”的重要意义。因为沙莉文老师运用直观教学的方式让“我”认识了“水”,同时唤起了“我”认识世界的欲望,打开了“我”认识世界的大门,给“我”带来了光明、希望、快乐和自由。

第12段中,作者为什么会在想起摔碎的布娃娃的时候感到:“悔恨莫及” ?

因为“我”在安妮·莎莉文老师的耐心引导下,发生了改变。学习上,“我”终于能在文字和事物之间建立联系。回想起“我”因发脾气而摔坏莎莉文老师送“我”的布娃娃,怎么也拼不好,所以才会悔恨莫及。

Part 3

精读课文

03

细节研读:

品析下面这段文字的作用?

“下午的阳光穿透遮满阳台的金银花叶子,照射到我仰着的脸上。我的手指搓捻着花叶,抚弄着那些为迎接南方春天而绽开的花朵”

此处的景物描写充满温暖的气息,也预示着“我”的命运将向好的方向转变。

读下面这段话,想想作者为什么说自己的学习方式是“不求甚解”的?

“我并不知道这就是在写字,设置也不知道世界上有文字这种东西。我不过是依样画葫芦模仿莎莉文老师的动作而已。”

因为作者在最初的学习动力完全是来自对手指游戏的兴趣,说白了就是好玩,对于文字作者完全是不了解的一种状态,可以说作者是因模仿“一不小心”学会了文字。

文中作者先后收到莎莉文老师送给她的两个布娃娃,联系全文分别说说两次送布娃娃的不同?

第一次送的布娃娃是柏金森盲人学校的学生赠送的,一方面是学校师生对“我”的一种祝福,另一方面也是莎莉文老师将文字和知识与玩具联系起来的纽带;

第二次送的布娃娃是莎莉文老师送“我”的,一方面是老师知道“我”喜欢布娃娃,另一方面也是为了训练“我”的思维方式。

细读文中关于“我”发脾气的部分,说说这样写有什么好处?

真实地写出了“我”急于走出寂静而又黑暗的世界的焦躁不安的心理。说明对“我”来说学习是如此艰难,每一点进步都需要付出很多的努力,也从侧面烘托出莎莉文老师工作细致、有耐心。

文末作者说“企盼着新的一天快些来到”,想想作者为什么会这样说?

在莎莉文老师的帮助下,“我”感觉到了幸福,不再对生活感到迷茫,相反的,感受到了生命的意义和生活的美好,对未来充满期待。

文章结构:

再塑生命的人

见到莎莉文老师前的“我”

对老师的感激

见到莎莉文老师后的“我”

渴望光明

愤怒苦恼

送布娃娃

教会拼写单词

认识新的事物

重拾生活信心

Part 4

拓展延伸

04

人物分析:

通过作者的描写,简单说说莎莉文老师是个什么样的人?

莎莉文老师是一个富有爱心、耐心和智慧的出色的教育家。

莎莉文老师善于抓住教育时机,对“我”因材施教,做了合理的引导。

文章是怎样通过细致入微的心理描写来表现“我”的人物形象的?

“我”有生理缺陷,导致脾气古怪动辄大发雷霆。

“我”整个人生充满迷茫,内心也极其脆弱,同时感情丰富,求知欲很强。

写作特色:

真挚的感情?

作者以质朴的语言写出了莎莉文老师对自己的影响,看似平铺直叙,但是字里行间涌动着真情,文章几乎看不到直接抒情的内容,但我们可以从文章中感受到作者对老师的感激和敬爱之情。

反衬和侧面描写?

本文题目是《再塑生命的人》,点明写作对象是莎莉文老师,但在行文中也写了作者自己。其目的是从侧面写老师对作者的影响,突出老师的可亲可敬。文中还多次运用了反衬,如莎莉文老师到来之前“我”的“愤怒、苦恼”“疲倦不堪”与后来“我”对生活的乐观相对照,从而衬托出老师对自己的影响。

心理描写的运用?

文中大量的心理描写细腻、真实,有力地突出了文章的主题,如“我”与老师见面时独特的心理感受,摔碎布娃娃的时候的暴怒,老师教“我”认识新事物之后的喜悦等等。

课后作业:

在人类历史上像海伦·凯勒这样,凭借坚强的意志和命运作斗争的人有很多,各小组分别搜集古今中外那些通过艰辛努力取得成功的人,并简单列举其成就?

再 见

See you

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首