6.3 二氧化碳和一氧化碳巩固练习—2021-2022学年九年级化学人教版上册(含解析)

文档属性

| 名称 | 6.3 二氧化碳和一氧化碳巩固练习—2021-2022学年九年级化学人教版上册(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 93.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-18 10:19:47 | ||

图片预览

文档简介

二氧化碳和一氧化碳

一、单选题

近年来地球气候逐渐变暖,科学家们认为这是“温室效应”所致.下列气体进入大气层能导致温室效应的是

A. B. C. D.

植物进行光合作用时,需不断消耗空气中的二氧化碳,但二氧化碳在大气中的含量却基本保持不变,这是由于

动植物的呼吸作用

矿物燃料的燃烧

死亡动植物的腐烂

矿物如的分解.

A. B. C. D.

不吸烟是文明健康的生活方式。香烟烟气中易与血红蛋白结合的是

A. 水蒸气 B. C. D.

生活中的下列做法不符合“低碳生活”理念的是

A. 节约用电,随手关灯 B. 循环使用教科书

C. 不使用一次性木筷 D. 大量燃放鞭炮,增加节日气氛

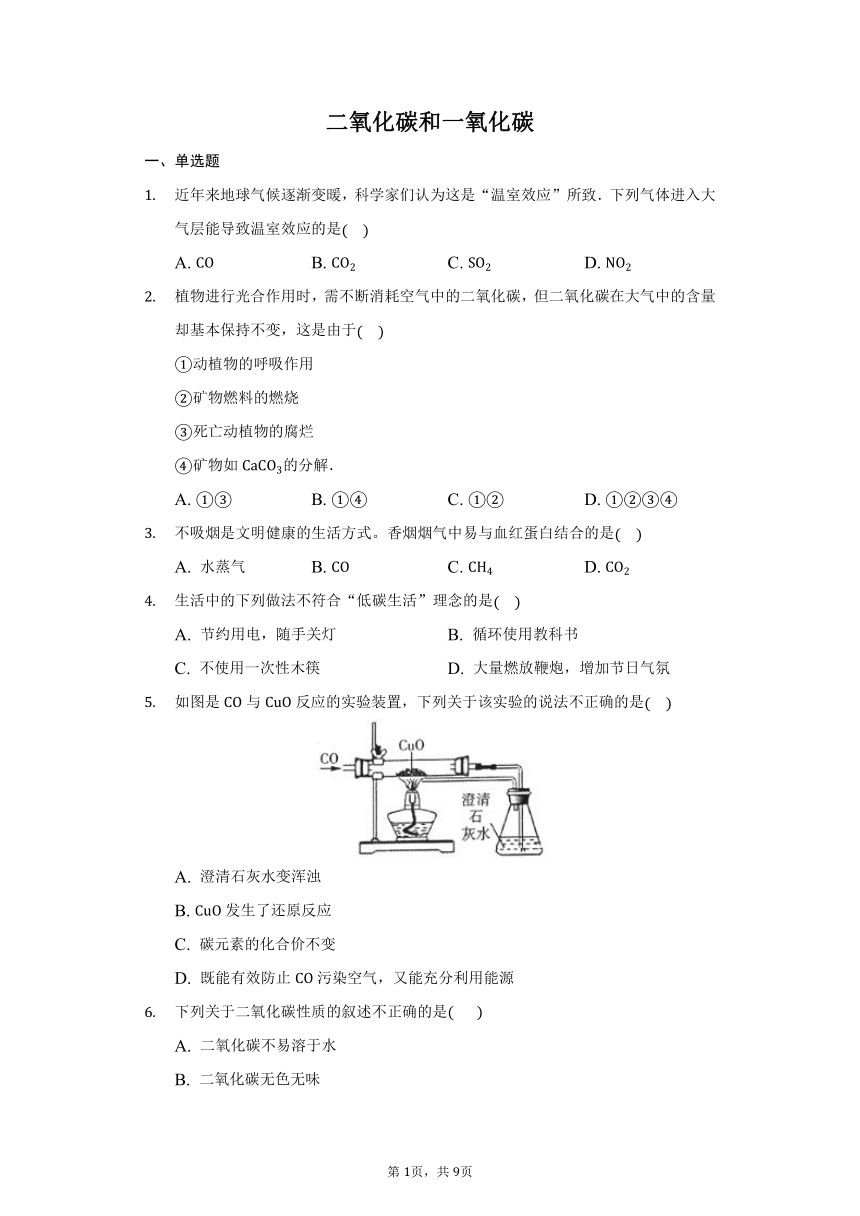

如图是与反应的实验装置,下列关于该实验的说法不正确的是

A. 澄清石灰水变浑浊

B. 发生了还原反应

C. 碳元素的化合价不变

D. 既能有效防止污染空气,又能充分利用能源

下列关于二氧化碳性质的叙述不正确的是

A. 二氧化碳不易溶于水

B. 二氧化碳无色无味

C. 固体二氧化碳俗称“干冰”,易升华

D. 相同条件下,二氧化碳的密度比空气大

下列有关碳和碳的氧化物的说法,错误的是

A. 和组成元素相同,所以它们的化学性质也相同

B. 碳在空气中充分燃烧时生成,不充分燃烧时生成

C. 用于冶炼金属、做气体燃料;用于人工降雨、灭火

D. 清明上河图至今图案清晰可见,是因为在常温下碳单质的化学性质稳定

年我国政府工作报告中提出“做好碳中和工作”。碳中和是指通过植树造林,节能减排等措施,抵消因人类活动产生的二氧化碳等温室气体排放量,达到相对“零排放”。下列行为不利于实现碳中和的是

A. 使用新技术提高传统能源的利用效率

B. 大量使用一次性餐具

C. 多坐地铁少开私家车

D. 研发新工艺将二氧化碳转化为化工产品

下列主题知识的归纳中,完全正确的一组是

A.生活常识 B.安全常识

干冰升华吸热用于人工降雨

活性炭具有吸附性消毒净水 熄灭酒精灯用嘴吹灭

发生火灾拨打“”

C.环保知识 D.物质鉴别

臭氧层空洞温室效应

化石燃料的过度使用空气污染 和澄清石灰水

和带火星的木条

A. B. C. D.

空气是一种宝贵的自然资源。下列有关空气的说法正确的是

A. 氮气约占空气体积的

B. 氧气能助燃,可以作燃料

C. 稀有气体化学性质不活泼,不与任何物质发生反应

D. 空气中二氧化碳含量过高会加剧温室效应

下列关于空气的说法错误的是

A. 氮气的质量分数为

B. 氧气能供给呼吸和支持燃烧

C. 二氧化碳是造成温室效应的气体之一

D. 稀有气体所占比例虽小,但用途广泛

我国将力争年前实现碳达峰,年实现碳中和。下列措施对实现碳中和无积极意义的是

A. 限制燃放烟花 B. 发展燃煤发电 C. 分类处理垃圾 D. 倡导公交出行

年我国政府工作报告中提出“做好碳中和工作”。碳中和是指通过植树造林、节能减排等措施,抵消因人类活动产生的二氧化碳等温室气体排放量,达到相对“零排放”。下列行为不利于实现碳中和的是

A. 大量使用一次性餐具

B. 使用新技术提高传统能源的利用效率

C. 利用风能实现清洁发电

D. 研发新工艺将二氧化碳转化为化工产品

二、实验题

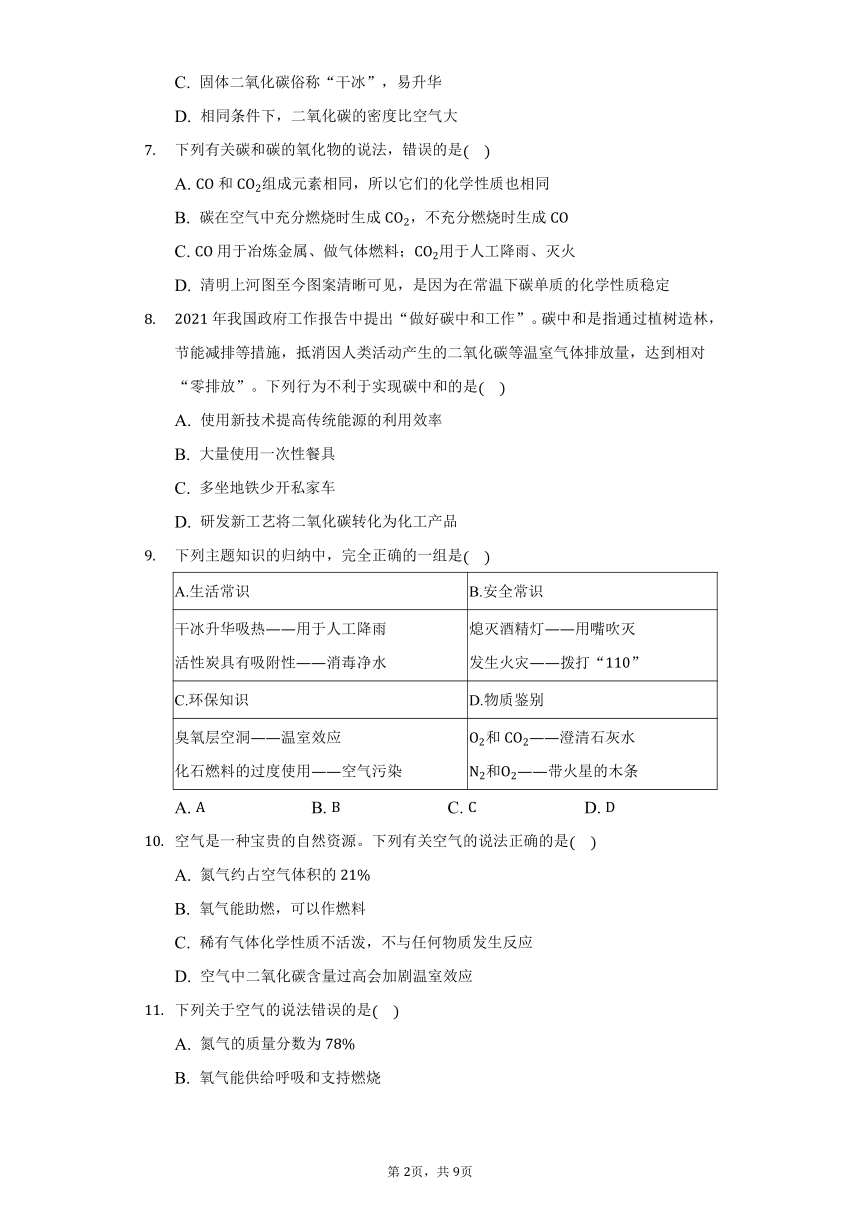

实验探究:为了验证二氧化碳的性质,某同学将实验中制取的二氧化碳气体导入、装置如图,回答下列问题:

装置中的现象是_____________,发生反应的化学方程式为___________________。

装置中的现象是_____________________,说明二氧化碳不能燃烧,也不支持蜡烛燃烧,且密度比空气大。由此可知,二氧化碳在生活中可用于_______________。

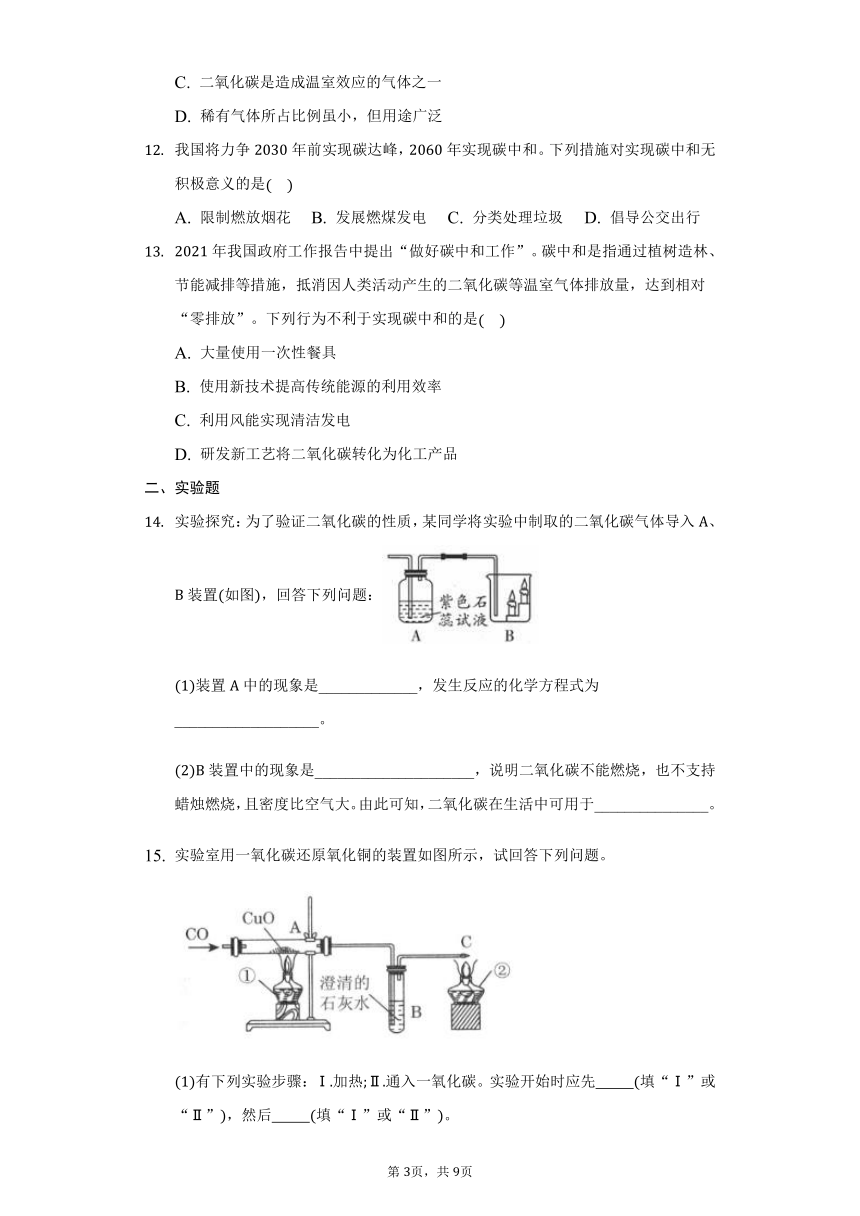

实验室用一氧化碳还原氧化铜的装置如图所示,试回答下列问题。

有下列实验步骤:Ⅰ加热Ⅱ通入一氧化碳。实验开始时应先 填“Ⅰ”或“Ⅱ”,然后 填“Ⅰ”或“Ⅱ”。

实验进行一段时间后,装置中观察到的现象为 ,反应的化学方程式是 。装置中出现的现象是 ,说明有 生成。

在处用酒精灯点燃的目的是 。

实验结束时先撤去酒精灯,继续通入直到玻璃管冷却,其目的是 。

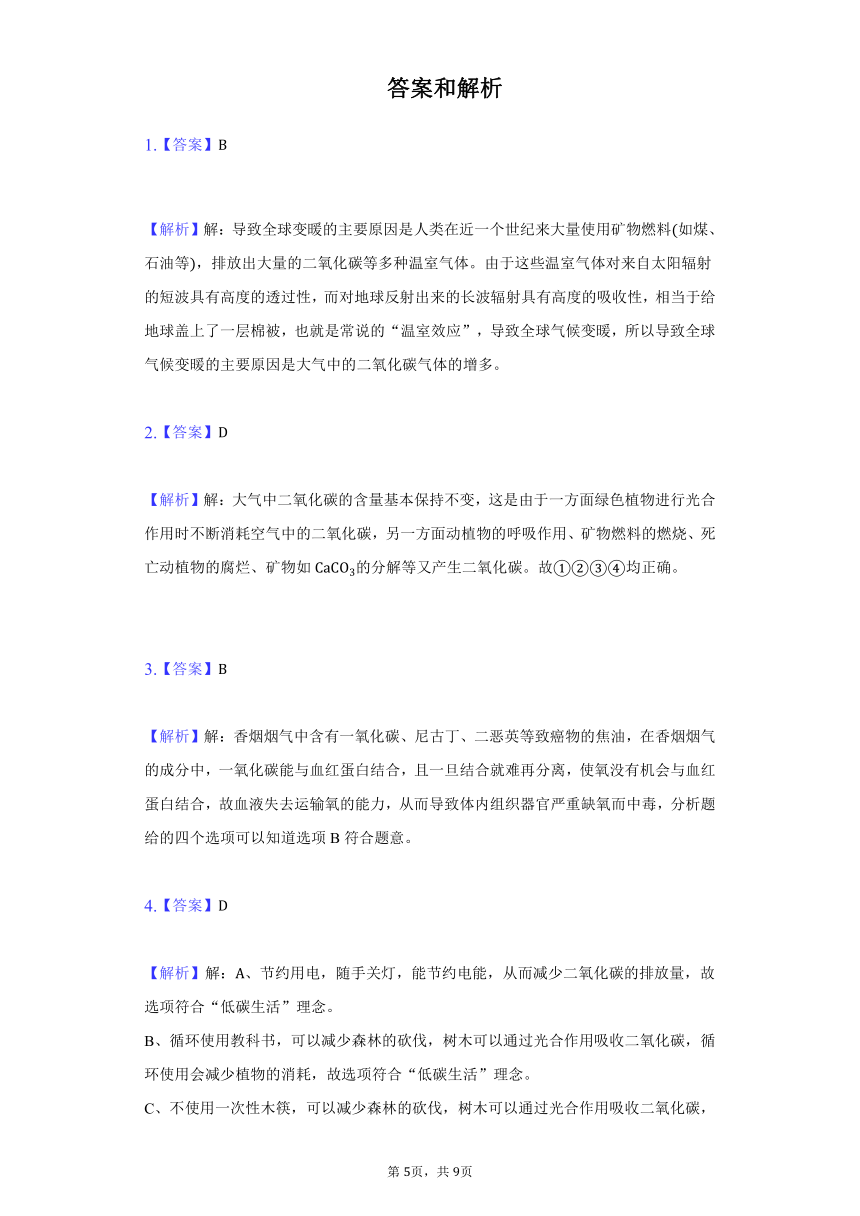

实验室用还原的实验装置如图所示,试回答下列问题:

加热氧化铜前应先通一会儿一氧化碳,这是为了 。

在中观察到的现象是 ,反应的化学方程式是 在中观察到的现象是 。

在处观察到的现象是 点燃尾气的目的是 反应的化学方程式是 。

实验结束时应先撤酒精喷灯,继续通入一氧化碳,直到玻璃管冷却,其目的是 。

答案和解析

1.【答案】

【解析】解:导致全球变暖的主要原因是人类在近一个世纪来大量使用矿物燃料如煤、石油等,排放出大量的二氧化碳等多种温室气体。由于这些温室气体对来自太阳辐射的短波具有高度的透过性,而对地球反射出来的长波辐射具有高度的吸收性,相当于给地球盖上了一层棉被,也就是常说的“温室效应”,导致全球气候变暖,所以导致全球气候变暖的主要原因是大气中的二氧化碳气体的增多。

2.【答案】

【解析】解:大气中二氧化碳的含量基本保持不变,这是由于一方面绿色植物进行光合作用时不断消耗空气中的二氧化碳,另一方面动植物的呼吸作用、矿物燃料的燃烧、死亡动植物的腐烂、矿物如的分解等又产生二氧化碳。故均正确。

3.【答案】

【解析】解:香烟烟气中含有一氧化碳、尼古丁、二恶英等致癌物的焦油,在香烟烟气的成分中,一氧化碳能与血红蛋白结合,且一旦结合就难再分离,使氧没有机会与血红蛋白结合,故血液失去运输氧的能力,从而导致体内组织器官严重缺氧而中毒,分析题给的四个选项可以知道选项B符合题意。

4.【答案】

【解析】解:、节约用电,随手关灯,能节约电能,从而减少二氧化碳的排放量,故选项符合“低碳生活”理念。

B、循环使用教科书,可以减少森林的砍伐,树木可以通过光合作用吸收二氧化碳,循环使用会减少植物的消耗,故选项符合“低碳生活”理念。

C、不使用一次性木筷,可以减少森林的砍伐,树木可以通过光合作用吸收二氧化碳,故选项符合“低碳生活”理念。

D、大量燃放鞭炮,会产生大量的空气污染物,故选项不符合“低碳生活”理念。

5.【答案】

【解答】

A、一氧化碳能与氧化铜加热生成二氧化碳和铜,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,正确;

B、氧化铜被一氧化碳还原,发生的是还原反应,正确;

C、碳元素的化合价反应后升高,错误;

D、该反应装置的改进,既能有效防止污染空气,又能充分利用能源,正确;

故选:。

6.【答案】

【解析】解:、在通常情况下,水中可溶解,故A叙述错误;

B、二氧化碳在通常状况下,是无色无味的,故B叙述正确;

C、固体的二氧化碳俗称干冰,易升华,故C叙述正确;

D、二氧化碳气体的密度比相同条件下空气密度大,故D叙述正确;

故选A。

7.【答案】

【解析】解:、和组成元素相同,分子构成不同,因此它们的化学性质不相同,错误;

B、碳在空气中充分燃烧时生成,不充分燃烧时生成,正确;

C、具有还原性和可燃性,用于冶炼金属、做气体燃料;的固体升华能吸热,且二氧化碳不燃烧不支持燃料,可以用于人工降雨、灭火,正确;

D、清明上河图至今图案清晰可见,是因为在常温下碳单质的化学性质稳定,正确;

8.【答案】

【解析】解:、使用新技术提高传统能源的利用效率可以减少二氧化碳的排放,有利于实现“碳中和”,故A不符合题意;

B、大量使用一次性餐具会造成资源的浪费,增加二氧化碳的排放量,不利于实现“碳中和”,故B符合题意;

C、多坐地铁少开私家车,减少二氧化碳的排放,有利于实现“碳中和”,故C不符合题意;

D、研发新工艺将二氧化碳转化为化工产品有利于降低空气中二氧化碳的含量,有利于实现碳中和,故D不符合题意;

9.【答案】

【解析】解:、活性炭具有吸附性,可以除去水中的色素和异味,但不能消毒净水,故A说法不完全正确,不合题意;

B、熄灭酒精灯要用灯帽盖灭,切不可用嘴吹灭,以防发生火灾,故B说法不完全正确,不合题意;

C、臭氧层空洞与温室效应无关,臭氧层空洞是由于氟利昂等大量排放引起的;温室效应主要是由大气中二氧化碳含量过高造成的,故C说法不完全正确,不合题意;

D、二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,而氧气无此性质,所以可用澄清的石灰水鉴别氧气和二氧化碳;氧气具有助燃性,能使带火星的木条复燃,而氮气无此性质,因此可用带火星的木条鉴别氮气与氧气,故D说法完全正确,符合题意。

10.【答案】

【解析】解:、氮气约占空气体积的,故A错;

B、氧气能助燃,不具有可燃性,不能作燃料,故B错;

C、稀有气体化学性质不活泼,不易与任何物质发生反应,故C错;

D、空气中二氧化碳含量过高会加剧温室效应,导致温室效应的主要气体是二氧化碳,故D正确。

11.【答案】

【解析】解:、氮气约占空气体积的,不是质量分数;故A错误;

B、氧气能供给呼吸和支持燃烧;故B正确;

C、产生温室效应分气体有二氧化碳、臭氧、甲烷、氟氯代烷等;故C正确;

D、稀有气体占空气体积的,比率虽小,但有广泛的用途,如制成多种用途的电光源等;故D正确;

故选:。

12.【答案】

【解答】

A.限制燃放烟花,减少空气污染, 有利于碳中和,故不符合题意;

B.发展燃煤发电,会增加二氧化碳的排放,对实现碳中和无积极意义,故符合题意;

C.分类处理垃圾,减少污染, 有利于碳中和,故不符合题意;

D.倡导公交出行,减少空气污染, 有利于碳中和,故不符合题意。

13.【答案】

【解析】解:大量使用一次性餐具会造成资源的浪费,增加二氧化碳的排放量,不利于实现碳中和,符合题意;

B.使用新技术提高传统能源的利用效率可以减少二氧化碳的排放,有利于实现碳中和,不符合题意;

C.利用风能实现清洁发电可以减少因燃煤发电而产生的二氧化碳,有利于实现碳中和,不符合题意;

D.研发新工艺将二氧化碳转化为化工产品有利于降低空气中二氧化碳的含量,有利于实现碳中和,不符合题意。

14.【答案】紫色石蕊试液变红;;

两支蜡烛按位置由低到高的顺序依次熄灭;灭火

【解答】

将二氧化碳通入装置连接,观察到的现象是溶液由紫色变为红色,因为二氧化碳能与水反应生成碳酸,碳酸能使紫色变红色;

故答案为:溶液由紫色变为红色;;

二氧化碳既不燃烧也不支持燃烧且密度比空气密度大,所以下面的蜡烛先熄灭上面的蜡烛后熄灭,二氧化碳可以灭火。

故答案为:两支蜡烛按位置由低到高的顺序依次熄灭;灭火。

15.【答案】ⅡⅠ

黑色粉末变成红色; ;澄清石灰水变浑浊;二氧化碳

防止排放到空气中污染大气

防止灼热的铜在空气中被氧化

【解析】解:实验开始时应先通入一氧化碳,然后加热。

实验进行一段时间后,装置中观察到的现象为:黑色粉末变成红色,反应的化学方程式是: 。装置中出现的现象是澄清石灰水变浑浊,说明有二氧化碳生成。

在处用酒精灯点燃的目的是防止排放到空气中污染大气.

实验结束时先撤去酒精灯,继续通入直到玻璃管冷却,其目的是防止灼热的铜在空气中被氧化。

16.【答案】排尽玻璃管内的空气

黑色物质变成红色;;澄清的石灰水变浑浊

导管口出现蓝色火焰;除去未反应的,防止污染空气;

防止生成的铜被氧气氧化成氧化铜

第2页,共2页

第1页,共1页

一、单选题

近年来地球气候逐渐变暖,科学家们认为这是“温室效应”所致.下列气体进入大气层能导致温室效应的是

A. B. C. D.

植物进行光合作用时,需不断消耗空气中的二氧化碳,但二氧化碳在大气中的含量却基本保持不变,这是由于

动植物的呼吸作用

矿物燃料的燃烧

死亡动植物的腐烂

矿物如的分解.

A. B. C. D.

不吸烟是文明健康的生活方式。香烟烟气中易与血红蛋白结合的是

A. 水蒸气 B. C. D.

生活中的下列做法不符合“低碳生活”理念的是

A. 节约用电,随手关灯 B. 循环使用教科书

C. 不使用一次性木筷 D. 大量燃放鞭炮,增加节日气氛

如图是与反应的实验装置,下列关于该实验的说法不正确的是

A. 澄清石灰水变浑浊

B. 发生了还原反应

C. 碳元素的化合价不变

D. 既能有效防止污染空气,又能充分利用能源

下列关于二氧化碳性质的叙述不正确的是

A. 二氧化碳不易溶于水

B. 二氧化碳无色无味

C. 固体二氧化碳俗称“干冰”,易升华

D. 相同条件下,二氧化碳的密度比空气大

下列有关碳和碳的氧化物的说法,错误的是

A. 和组成元素相同,所以它们的化学性质也相同

B. 碳在空气中充分燃烧时生成,不充分燃烧时生成

C. 用于冶炼金属、做气体燃料;用于人工降雨、灭火

D. 清明上河图至今图案清晰可见,是因为在常温下碳单质的化学性质稳定

年我国政府工作报告中提出“做好碳中和工作”。碳中和是指通过植树造林,节能减排等措施,抵消因人类活动产生的二氧化碳等温室气体排放量,达到相对“零排放”。下列行为不利于实现碳中和的是

A. 使用新技术提高传统能源的利用效率

B. 大量使用一次性餐具

C. 多坐地铁少开私家车

D. 研发新工艺将二氧化碳转化为化工产品

下列主题知识的归纳中,完全正确的一组是

A.生活常识 B.安全常识

干冰升华吸热用于人工降雨

活性炭具有吸附性消毒净水 熄灭酒精灯用嘴吹灭

发生火灾拨打“”

C.环保知识 D.物质鉴别

臭氧层空洞温室效应

化石燃料的过度使用空气污染 和澄清石灰水

和带火星的木条

A. B. C. D.

空气是一种宝贵的自然资源。下列有关空气的说法正确的是

A. 氮气约占空气体积的

B. 氧气能助燃,可以作燃料

C. 稀有气体化学性质不活泼,不与任何物质发生反应

D. 空气中二氧化碳含量过高会加剧温室效应

下列关于空气的说法错误的是

A. 氮气的质量分数为

B. 氧气能供给呼吸和支持燃烧

C. 二氧化碳是造成温室效应的气体之一

D. 稀有气体所占比例虽小,但用途广泛

我国将力争年前实现碳达峰,年实现碳中和。下列措施对实现碳中和无积极意义的是

A. 限制燃放烟花 B. 发展燃煤发电 C. 分类处理垃圾 D. 倡导公交出行

年我国政府工作报告中提出“做好碳中和工作”。碳中和是指通过植树造林、节能减排等措施,抵消因人类活动产生的二氧化碳等温室气体排放量,达到相对“零排放”。下列行为不利于实现碳中和的是

A. 大量使用一次性餐具

B. 使用新技术提高传统能源的利用效率

C. 利用风能实现清洁发电

D. 研发新工艺将二氧化碳转化为化工产品

二、实验题

实验探究:为了验证二氧化碳的性质,某同学将实验中制取的二氧化碳气体导入、装置如图,回答下列问题:

装置中的现象是_____________,发生反应的化学方程式为___________________。

装置中的现象是_____________________,说明二氧化碳不能燃烧,也不支持蜡烛燃烧,且密度比空气大。由此可知,二氧化碳在生活中可用于_______________。

实验室用一氧化碳还原氧化铜的装置如图所示,试回答下列问题。

有下列实验步骤:Ⅰ加热Ⅱ通入一氧化碳。实验开始时应先 填“Ⅰ”或“Ⅱ”,然后 填“Ⅰ”或“Ⅱ”。

实验进行一段时间后,装置中观察到的现象为 ,反应的化学方程式是 。装置中出现的现象是 ,说明有 生成。

在处用酒精灯点燃的目的是 。

实验结束时先撤去酒精灯,继续通入直到玻璃管冷却,其目的是 。

实验室用还原的实验装置如图所示,试回答下列问题:

加热氧化铜前应先通一会儿一氧化碳,这是为了 。

在中观察到的现象是 ,反应的化学方程式是 在中观察到的现象是 。

在处观察到的现象是 点燃尾气的目的是 反应的化学方程式是 。

实验结束时应先撤酒精喷灯,继续通入一氧化碳,直到玻璃管冷却,其目的是 。

答案和解析

1.【答案】

【解析】解:导致全球变暖的主要原因是人类在近一个世纪来大量使用矿物燃料如煤、石油等,排放出大量的二氧化碳等多种温室气体。由于这些温室气体对来自太阳辐射的短波具有高度的透过性,而对地球反射出来的长波辐射具有高度的吸收性,相当于给地球盖上了一层棉被,也就是常说的“温室效应”,导致全球气候变暖,所以导致全球气候变暖的主要原因是大气中的二氧化碳气体的增多。

2.【答案】

【解析】解:大气中二氧化碳的含量基本保持不变,这是由于一方面绿色植物进行光合作用时不断消耗空气中的二氧化碳,另一方面动植物的呼吸作用、矿物燃料的燃烧、死亡动植物的腐烂、矿物如的分解等又产生二氧化碳。故均正确。

3.【答案】

【解析】解:香烟烟气中含有一氧化碳、尼古丁、二恶英等致癌物的焦油,在香烟烟气的成分中,一氧化碳能与血红蛋白结合,且一旦结合就难再分离,使氧没有机会与血红蛋白结合,故血液失去运输氧的能力,从而导致体内组织器官严重缺氧而中毒,分析题给的四个选项可以知道选项B符合题意。

4.【答案】

【解析】解:、节约用电,随手关灯,能节约电能,从而减少二氧化碳的排放量,故选项符合“低碳生活”理念。

B、循环使用教科书,可以减少森林的砍伐,树木可以通过光合作用吸收二氧化碳,循环使用会减少植物的消耗,故选项符合“低碳生活”理念。

C、不使用一次性木筷,可以减少森林的砍伐,树木可以通过光合作用吸收二氧化碳,故选项符合“低碳生活”理念。

D、大量燃放鞭炮,会产生大量的空气污染物,故选项不符合“低碳生活”理念。

5.【答案】

【解答】

A、一氧化碳能与氧化铜加热生成二氧化碳和铜,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,正确;

B、氧化铜被一氧化碳还原,发生的是还原反应,正确;

C、碳元素的化合价反应后升高,错误;

D、该反应装置的改进,既能有效防止污染空气,又能充分利用能源,正确;

故选:。

6.【答案】

【解析】解:、在通常情况下,水中可溶解,故A叙述错误;

B、二氧化碳在通常状况下,是无色无味的,故B叙述正确;

C、固体的二氧化碳俗称干冰,易升华,故C叙述正确;

D、二氧化碳气体的密度比相同条件下空气密度大,故D叙述正确;

故选A。

7.【答案】

【解析】解:、和组成元素相同,分子构成不同,因此它们的化学性质不相同,错误;

B、碳在空气中充分燃烧时生成,不充分燃烧时生成,正确;

C、具有还原性和可燃性,用于冶炼金属、做气体燃料;的固体升华能吸热,且二氧化碳不燃烧不支持燃料,可以用于人工降雨、灭火,正确;

D、清明上河图至今图案清晰可见,是因为在常温下碳单质的化学性质稳定,正确;

8.【答案】

【解析】解:、使用新技术提高传统能源的利用效率可以减少二氧化碳的排放,有利于实现“碳中和”,故A不符合题意;

B、大量使用一次性餐具会造成资源的浪费,增加二氧化碳的排放量,不利于实现“碳中和”,故B符合题意;

C、多坐地铁少开私家车,减少二氧化碳的排放,有利于实现“碳中和”,故C不符合题意;

D、研发新工艺将二氧化碳转化为化工产品有利于降低空气中二氧化碳的含量,有利于实现碳中和,故D不符合题意;

9.【答案】

【解析】解:、活性炭具有吸附性,可以除去水中的色素和异味,但不能消毒净水,故A说法不完全正确,不合题意;

B、熄灭酒精灯要用灯帽盖灭,切不可用嘴吹灭,以防发生火灾,故B说法不完全正确,不合题意;

C、臭氧层空洞与温室效应无关,臭氧层空洞是由于氟利昂等大量排放引起的;温室效应主要是由大气中二氧化碳含量过高造成的,故C说法不完全正确,不合题意;

D、二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,而氧气无此性质,所以可用澄清的石灰水鉴别氧气和二氧化碳;氧气具有助燃性,能使带火星的木条复燃,而氮气无此性质,因此可用带火星的木条鉴别氮气与氧气,故D说法完全正确,符合题意。

10.【答案】

【解析】解:、氮气约占空气体积的,故A错;

B、氧气能助燃,不具有可燃性,不能作燃料,故B错;

C、稀有气体化学性质不活泼,不易与任何物质发生反应,故C错;

D、空气中二氧化碳含量过高会加剧温室效应,导致温室效应的主要气体是二氧化碳,故D正确。

11.【答案】

【解析】解:、氮气约占空气体积的,不是质量分数;故A错误;

B、氧气能供给呼吸和支持燃烧;故B正确;

C、产生温室效应分气体有二氧化碳、臭氧、甲烷、氟氯代烷等;故C正确;

D、稀有气体占空气体积的,比率虽小,但有广泛的用途,如制成多种用途的电光源等;故D正确;

故选:。

12.【答案】

【解答】

A.限制燃放烟花,减少空气污染, 有利于碳中和,故不符合题意;

B.发展燃煤发电,会增加二氧化碳的排放,对实现碳中和无积极意义,故符合题意;

C.分类处理垃圾,减少污染, 有利于碳中和,故不符合题意;

D.倡导公交出行,减少空气污染, 有利于碳中和,故不符合题意。

13.【答案】

【解析】解:大量使用一次性餐具会造成资源的浪费,增加二氧化碳的排放量,不利于实现碳中和,符合题意;

B.使用新技术提高传统能源的利用效率可以减少二氧化碳的排放,有利于实现碳中和,不符合题意;

C.利用风能实现清洁发电可以减少因燃煤发电而产生的二氧化碳,有利于实现碳中和,不符合题意;

D.研发新工艺将二氧化碳转化为化工产品有利于降低空气中二氧化碳的含量,有利于实现碳中和,不符合题意。

14.【答案】紫色石蕊试液变红;;

两支蜡烛按位置由低到高的顺序依次熄灭;灭火

【解答】

将二氧化碳通入装置连接,观察到的现象是溶液由紫色变为红色,因为二氧化碳能与水反应生成碳酸,碳酸能使紫色变红色;

故答案为:溶液由紫色变为红色;;

二氧化碳既不燃烧也不支持燃烧且密度比空气密度大,所以下面的蜡烛先熄灭上面的蜡烛后熄灭,二氧化碳可以灭火。

故答案为:两支蜡烛按位置由低到高的顺序依次熄灭;灭火。

15.【答案】ⅡⅠ

黑色粉末变成红色; ;澄清石灰水变浑浊;二氧化碳

防止排放到空气中污染大气

防止灼热的铜在空气中被氧化

【解析】解:实验开始时应先通入一氧化碳,然后加热。

实验进行一段时间后,装置中观察到的现象为:黑色粉末变成红色,反应的化学方程式是: 。装置中出现的现象是澄清石灰水变浑浊,说明有二氧化碳生成。

在处用酒精灯点燃的目的是防止排放到空气中污染大气.

实验结束时先撤去酒精灯,继续通入直到玻璃管冷却,其目的是防止灼热的铜在空气中被氧化。

16.【答案】排尽玻璃管内的空气

黑色物质变成红色;;澄清的石灰水变浑浊

导管口出现蓝色火焰;除去未反应的,防止污染空气;

防止生成的铜被氧气氧化成氧化铜

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件