2021-2022学年统编版高中语文必修上册10.2《师说》课件(58张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册10.2《师说》课件(58张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-18 16:01:50 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

韩愈

师说

学习目标:

1.了解韩愈其人及古文运动

2.翻译课文,积累实词、虚词、特殊句式等文言知识

3.把握事理论证、对比论证、事例论证等论证方法

【唐】韩愈

回顾

说

初中时我们学过他的《马说》,周敦颐的《爱莲说》,也许有的同学还学过柳宗元的《捕蛇者说》。

请同学们回忆一下,“说”是一种怎样的文体?

“说”是一种议论文的文体,一般是陈述自己对事物的见解。“说”与“议”相比,随便些。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。

那么《师说》怎么理解?

——解说有关“从师” 的道理

从师传统

程门立雪

03

天、地、君、亲、师

02

一日为师终身为父

01

写作背景

当时仍沿袭着一种封建门阀制度,贵族子弟都可以入弘文馆、崇文馆和国子监。他们无论学业如何,都有官可做。

因此,社会上产生了一种“耻学于师”的恶劣风气,求师学道往往会招来路人的讥笑。

《师说》

——解说有关“从师” 的道理

故事中了解韩愈

韩愈父母早亡,从小就由哥嫂抚养。到了入学的年龄,嫂嫂郑氏一心想给弟弟起个又美又雅的学名,这天,郑氏翻开书,左挑一个字嫌不好,右拣一个字嫌太俗,挑来拣去,过了半个时辰,还没有给弟弟选定一个合意的学名。

韩愈站在一旁观看,见嫂嫂为他起名作难,便问:“ 嫂嫂,你要给我起个什么名呢?”郑氏道:你大哥名会,二弟名介,会、介都是人字作头,象征他们都要做 人去群之首,会乃聚集,介乃耿直,其含义都很不错,三弟的学名,也须找个人 字作头,含义更要讲究的才好,韩愈听后,立即说到:“嫂嫂,你不必在翻字书了,这人字作头的‘愈’字最佳了,我就叫韩愈好了。”郑氏一听,忙将书合上,问弟弟道:“愈字有何佳意?”韩愈道“愈,超越也。我长大以 后,一定要做一番大事,前超古人,后无来者,决不当平庸之辈。”

退之的由来

十九岁时,恰逢皇科开选,韩愈去京城应试。到京城后,他自持才高,结果名落孙山。后来,他连续考了四次,最后才算中了第十三名。之后,又经过三次殿试,也没得到一官半职。由于银钱散尽,他由移居洛阳求助友人。

在洛阳,友人牵线使他与才貌双全的卢氏小姐订婚。卢小姐的父亲是河南府法曹参军,甚有威望。

一天,卢小姐想规劝韩愈戒骄戒傲,晚饭后二人闲聊诗文。写道:人求言实,火求心虚,欲成大器,必先退之。韩愈捧赠言,一阵沉思:此乃小姐肺腑之语啊!自古道骄兵必败,自已身上缺少的正是谦虚之情,这个“愈”字便是证据。

了解作者

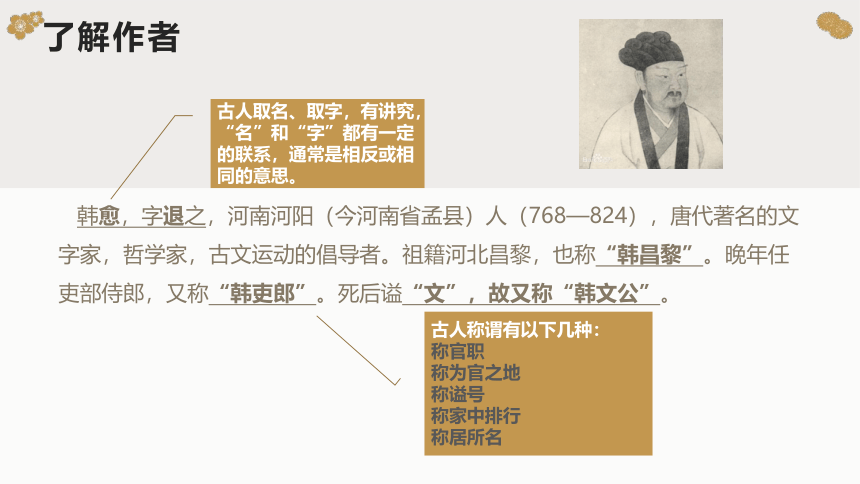

韩愈,字退之,河南河阳(今河南省孟县)人(768—824),唐代著名的文字家,哲学家,古文运动的倡导者。祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏郎”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

古人取名、取字,有讲究,“名”和“字”都有一定的联系,通常是相反或相同的意思。

古人称谓有以下几种:

称官职

称为官之地

称谥号

称家中排行

称居所名

明人将韩愈被列为“唐宋八大家”之首,后世尊他为唐宋八大家之首。苏轼又赞誉他的文章是“文起八代之衰”。

“八代”指的是宋、齐、梁、陈、魏、齐、周、隋, “衰”是针对八代中的骈文而言的。

一个“衰”字,表达了唐宋古文家对骈文的贬斥和不满。

文起八代之衰

1

进一步了解作者

唐代韩愈、柳宗元

宋代欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩

所谓“古文”,是对骈文而言的,先秦和汉朝的散文被称为当时的古文,特点是质朴自由,以散行单句为主,不受格式拘束,有利于反映现实生活、表达思想。

文以载道、文道结合、言贵创新,文章要要言之有物、句易通、义易晓,文章要质朴。我以我手写我心,要真情实感。

经过这次古文运动,终于把文体从六朝以来的浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。

古文运动

2

进一步了解作者

古文运动前—骈文

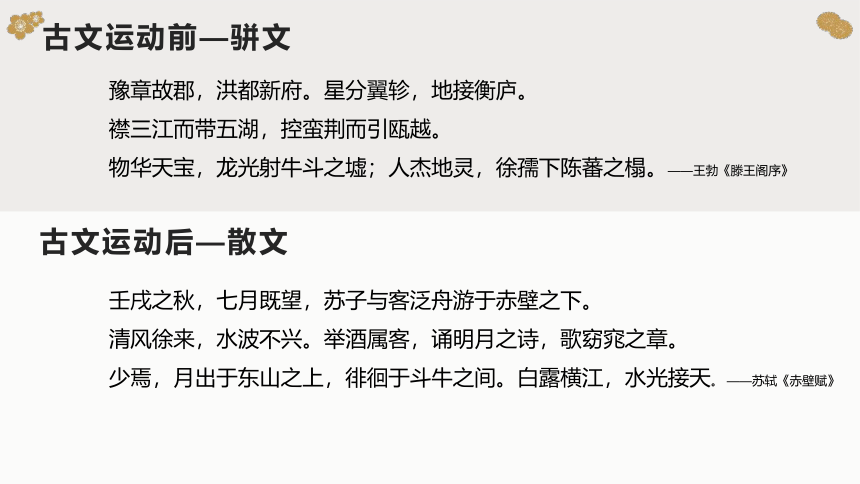

豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。

襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。

物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。——王勃《滕王阁序》

古文运动后—散文

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。

清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。

少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。 ——苏轼《赤壁赋》

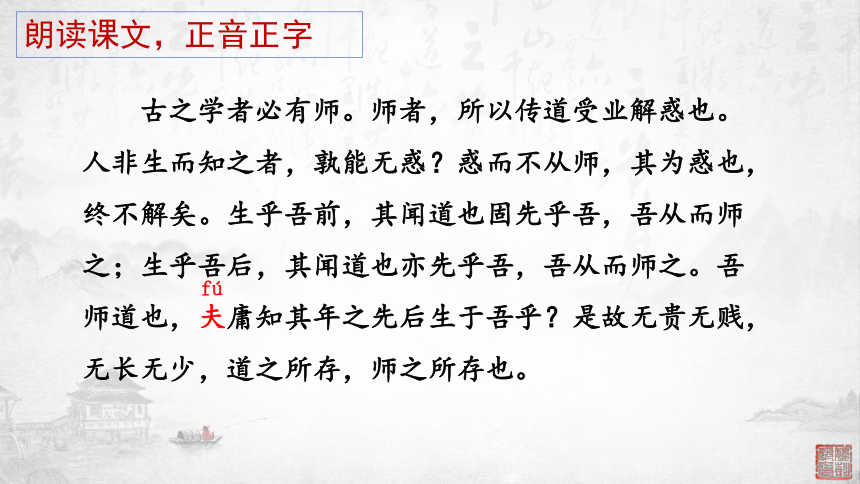

朗读课文,正音正字

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

fú

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

yú

dòu

dòu

fǒu

yú

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

cháng

tán

dān

tán

pán

zhuàn

yí

研读第一段

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非

生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

通“授” ,传授

承接连词

疑问代词,谁

转折连词

古代求学的人必定有老师。老师,(是)靠(他)来传授道理,讲授学业,解答疑难问题的人啊。人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑(的问题)?(有了)疑惑,如果不跟老师(学习),那些成为疑难问题的,(就)始终不能解答了。

跟从

指示代词,那些

动词,成为

求学的人

用来……的

疑难

出生在我前头(的人),他懂得道理本来早于我,我(应该)跟从(他),把他当做老师;出生在我后面(的人),(如果)他懂得道理也早于我,我(也应该)跟从(他),把他当做老师。我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的(地方),就是老师所在的(地方)。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾

后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知

其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所

存,师之所存也。

介词,在

介词,比

承接连词

以之为师

发语词

哪里知道

取独

因此,所以

存在的地方

第一自然段提出了怎样的中心论点? 从哪几个角度对中心论点进行阐释?

提出中心论点:

古之学者必有师

从师的必要性

老师的作用:传道受业解惑

人非生而知之者

择师的原则

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存

从两个角度阐释

修辞探微

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

……孰能无惑?惑而不从师……

……其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

顶 真

作用:前后紧凑,气势通畅,前后事理有机联系,

充分阐明它们之间的辨证关系。

研读第二段

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之

圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人

之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

唉,(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑就难了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且(要)跟从老师请教;现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此,圣人(就)更加圣明,愚人(就)更加愚昧。圣人之所以(能)成为圣人,愚人之所以成为愚人,(原因)大概都出在这里吧!

从师的风尚

取独

超出(一般人)

以……为耻

尚且,还

承接连词

低于

……的原因

揣度语气副词,大约,大概

普通人

这段话在句式上有什么特点?

“古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉”,

与“今之众人,其下圣人亦远也,而耻学于师”,是排偶句。

“是故圣益圣,愚亦愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”则是散句。

这一长的散句中,“圣益圣,愚亦愚”和“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚”,又都是排偶句。

整齐的排偶句和灵活的散句交错运用,配合自然,错落有致,有一种参差之美,流动之美。

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道解

其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

(人们)爱他的孩子,(就)选择老师来教他。(但是)对他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,(真是)糊涂啊!那些孩子们的老师,(是)教孩子们文字,(帮助他们)学习断句的(老师),不是我所说的(能)传授那些(大)道理,解答那些(有关大道理的)疑难问题的(老师)。不理解(书本上的)字句,不能解决(大道理的)疑难问题,有的(书本上的字句)向老师学习,有的(大道理的疑难)不向老师学习;小的方面(倒要)学习,大的方面(却反而)放弃(不学),我未能看出那种人(是)明白(事理)的!

对于

以……为耻

指示代词,那些

代词,指书

文辞的休止和停顿

指示代词,那些

宾前,不知句读

通“否”

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰

弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智

乃反不能及,其可怪也欤!

巫医乐师和各种工匠,(他们)不以互相学习为耻。士大夫这一类(人),(一听到有人)称“老师”称“弟子”等等,就许多人聚(在一块儿)讥笑人家。问他们(为什么讥笑),(他们)就说:“那个(人)同那个(人)(指老师和学生)年龄差不多,道德学问也差不多啊,(以)地位低(的人为师),就可羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚!”唉!(古代那种)跟从老师(学习)的好风尚不能恢复,(从这些话里就)可以明白了。巫医乐师和各种工匠,君子们认为(是)不值得一提的,现在君子们的见识竟反而比不上(他们),可真奇怪啊!

代词,这些

以……为耻

拜别人为师

这类人

代词,那些

名词作状语,成群

恢复

不屑与之同列

竟

反问语气词

论证方法:

对比论证

古之圣人 —— 今之众人

择师教子 —— 自身耻师

百工之人 —— 士大夫之族

对象 从师的态度 结果 论述中心

1

2 3 论证方法:

对比论证

古之圣人 —— 今之众人

择师教子 —— 自身耻师

百工之人 —— 士大夫之族

对象 从师的态度 结果 论述中心

1 “今之众人” “耻学于师” “愚益愚”

“古之圣人” “从师而问” “圣益圣” 2 3 论证方法:

对比论证

古之圣人 —— 今之众人

择师教子 —— 自身耻师

百工之人 —— 士大夫之族

对象 从师的态度 结果 论述中心

1 “今之众人” “耻学于师” “愚益愚”

“古之圣人” “从师而问” “圣益圣” 2 于其子 择师而教之 小学 于其身 耻师 大遗 3 论证方法:

对比论证

古之圣人 —— 今之众人

择师教子 —— 自身耻师

百工之人 —— 士大夫之族

对象 从师的态度 结果 论述中心

1 “今之众人” “耻学于师” “愚益愚”

“古之圣人” “从师而问” “圣益圣” 2 于其子 择师而教之 小学 于其身 耻师 大遗 3 百工之人 不耻相师 士大夫之智不及巫医乐师百工之人 士大夫之族 曰师曰弟子……群聚而笑之 论证方法:

对比论证

古之圣人 —— 今之众人

择师教子 —— 自身耻师

百工之人 —— 士大夫之族

对象 从师的态度 结果 论述中心

1 “今之众人” “耻学于师” “愚益愚” 通过正反对比,论证了从师学习的重要性,抨击“耻学于师”的社会风气。

“古之圣人” “从师而问” “圣益圣” 2 于其子 择师而教之 小学 于其身 耻师 大遗 3 百工之人 不耻相师 士大夫之智不及巫医乐师百工之人 士大夫之族 曰师曰弟子……群聚而笑之 古之圣人——从师

今之众人——耻师

爱其子——择师而教

于其身——耻学于师

巫医乐师百工之人——不耻相师

士大夫之族——耻相师

其智乃

反不及

从官位之高低、地位之贵贱、学术才智之深浅、年龄之老少以及平辈之间、 父子之间、师生之间等多层次、多角度论证了“ 师”的现象 和“从师”的道理。

圣益圣

愚益愚

小学大遗

未见其明

是否可以调换顺序?

角度不同

纵比

自相矛盾的对比

横比

语气不同

揣测、叹惋

批评、责备

反问、讽刺

层

层

递

进

研读第三段

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是

故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

圣人没有固定的老师,孔子(曾)以郯子、苌弘、师襄、老聃为师,郯子这些人,他们的贤能(都)比不上孔子。孔子说:“三个人同行,(里面)一定有(可以当)我的老师(的人)。”因此,学生不一定(永远)不如老师,老师不一定(样样都)比学生贤能,(老师和学生的区别只是)听到道理有的早有的迟,学问和技艺(各)有(各的)专长,(只是)如此罢了。

固定的老师

以……为师

这类人

不一定

介词,比

懂得道理

专门研究

代词,此

第三自然段举出孔子的例子,意在证明前文所说的什么观点?

孔子事例

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

孔子曰:“三人行,必有我师。”

证明观点

“学者必有师”

“道之所存,师之所存也。”

弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。

论证方法:举例论证

说明谁可为师

分论点:圣人无常师

研读第四段

李家的孩子(叫)蟠(的),年纪十七(岁),喜欢古文,六经的经文和传文都普遍学习了,(他)不受(当时士大夫那种耻于从师的)时俗的限制,向我学习。我赞许他能够遵行古人(从师)的正道,(所以)写(这篇)《师说》送给他。

李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

先秦及秦汉散文

普遍

音节助词,不译

介词,被

介词,向

目的连词,来

赠送

代词

说明写作原因

分论点:不拘于时行古道

第四段交待写作缘由,但仍隐含着作者的观点,

哪些句子可以表现作者观点?

不拘于时

能行古道

阅读分析第四段

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

1、中心论点

2、师的作用

3、择师的标准

1、古今对比(纵比)

2、自己与孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,委婉发出倡议:好古文,行古道!

阐述道理

反面、对比论证

正面、事例论证

气势充沛 笔力雄健

1. 排比对偶的句式使文气飞动

2. 连珠的修辞使论述环环相扣

3. 丰富的语气使语句错综变化

道

师者,所以传道受业解惑也。

是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

道

整个字的意思是人在十字路口处根据感觉决定应走的道路,由此产生达到目的地最佳路线的含义。在道的造字原理中,饱含着目的、手段、选择和最佳方式等者须思想,它由此成为中国古代哲学的重要概念。

韩愈在《原道》一文中写道:

“曰:‘斯道也,何道也? ’曰‘斯吾所谓道也,非向所谓老与佛之道也。 ’尧以是传之舜,舜以是传之禹, 禹以是传之汤,汤以是传之文武周公,文武周公传之孔子,孔子传之孟轲;轲之死,不得其传焉。”

韩愈在本文中所说的“道”则主要指的是自己终生所坚持和尊奉的儒家价值观。

找出体现当时的风气的关键句

1.师道之不传也久矣。

2.及其身也则耻师焉。

3.位卑则足羞,官盛则近谀。

这些观念总结起来,就是没有从师的风气,耻于学师。

当时的士大夫读书风气具体有多差呢?

“由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,做《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。居长安,炊不暇熟,又挈(qiè)挈而东,如是者数(shuò)矣。”

——柳宗元《答韦中立论师道书》

犯:冒着 抗颜:态度严正 指目牵引:指指点点,拉拉扯扯

不暇:来不及 挈挈:急切匆忙 数:多次

2018年12月,一段男子当街殴打自己20年前班主任的视频在网络热传。之后,常仁尧强令张某某将电动车停靠至公路旁,继续进行辱骂、呵斥,又先后朝张某某胸、腹部击打两拳,并将张某某的电动车踹翻,致使电动车损坏。常仁尧事后供称,看到该人疑似张某某,想起上学时因违反学校纪律曾被张某某体罚,心生恼怒,遂对张某某进行殴打、辱骂,并将手机交给潘某某,要求为其录制视频。

事后,常仁尧将录制的视频传播给初中同学观看、炫耀,造成该视频在多个微信群和朋友圈传播扩散,引发社会舆论广泛关注。

视频被广泛传播后,被告人常仁尧于2018年12月19日凌晨又公开发布自己制作的“辩解视频”,承认“网络上传播的打人视频是自己拍摄的,自己没有错,即使打老师不对,自己也仅占50%”。同时还发布文字为自己殴打老师辩解。

从张老师被打且被网上传播那天起,张老师的后半生彻底改写了,本来退休后可以过安闲的退休生活,没想到经此一事,自己在人前人后再也抬不起头来了,曾经对学生的严加管教变成了如今的道德沦丧,受人唾骂,比杀人更厉害的就是毁人名声,而张老师的遭遇恰是如此。张老师如此境遇之下,还要对打他,骂他,毁他的常某道歉吗?

1.就时间而言,今非昔比,不能以今天对老师的要求来评判20年前的老师行为。

2.就20年前,老师在人们心中的地位和教育方式的认可度来看,那时的老师体罚学生是一种公众可以接受的教育方式,因此无需道歉。

3.从常某的行为来看,他一无证据说明当时张老师体罚他,是出于张的个人仇恨,二无证明张老师的罪有应得,因此他的行为显然是违法的。

栾川县人民法院认为,被告人常仁尧为发泄情绪、逞强耍横,借故生非,在交通要道拦截、辱骂、随意殴打老师张某某,并同步录制视频进行传播,引发现场多人围观和社会舆论广泛关注,严重影响张某某及其家人的工作、生活,破坏社会道德准则和公序良俗,情节恶劣,其行为构成寻衅滋事罪。鉴于常仁尧有自首情节,系初犯、偶犯,栾川县人民法院认为可以从轻处罚。

根据常仁尧犯罪的事实,犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,栾川县人民法院以寻衅滋事罪判处被告人常仁尧有期徒刑一年六个月。

虽然文章说,这篇文章是写给那个叫李蟠的学生的,可是读到这里我们还会只是这样看吗?他还是写给谁看的呢?

可以说,韩愈的文章还送给以下的两种人:

①写给当时那些不愿学习的士大夫阶层看的。

②写给今天的我们的呢?

创新点:

在内容上至少有三点:1、是突破了一般人对教师作用认识的局限,从“授之书而习其句读”的“受(授)业”,扩大到“传道”、“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”这个对教师作用的全面而崭新的界定,在当时是个了不起的进步,在今天仍有现实意义。

2、是针对上层“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的全新的从师之道的观念:从师即是学道,惟“道”是问,凡是闻道者无论贵贱长幼都可为师。这是石破天惊的新观念,开拓了为师者的广阔领域。

3、是在“道之所存、师之所存”的观点指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的,闪耀着朴素的辩证唯物论的思想光辉。

通过学习,人们的修养与学问可以得到提高,人们的素质可以得到改变。那么,学习的最佳途径是什么呢?我们今天所说的“自学成才”是不是与韩愈说的“必有师”相矛盾?韩愈所说的“道”指什么?我们今天要以什么为师?齐白石有一句话“学我者生,似我者死”,你能不能结合《劝学》《师说》的内容来分析一下?两文都谈到学习的重要,那正确的学习目的究竟是什么?

1、古之学者必有师

(作“老师”讲)

2、巫医乐师百工之人

(作“专门技艺人”讲)

3、孔子师郯子……师襄

(作“姓”讲)

作名词,有三种情况

1

1、吾师道也“师道”,动宾关系,巫医乐师百工之人,不耻相师

(作“学习、效法”讲)

2、师道之不传也久矣

(“师道”,偏正关系)

3、吾从而师之

(作“以……为师”讲,意动用法)

作动词,有三种情况

2

“师”

1、择师而教之

(指代人或事物,相当于“他”“他们”)

2、郯子之徒、巫医乐师百工之人

(连接定语和中心词,表示同一关系,相当于“这类”、“这些”)

“之”

作代词,有两种情况

1、古之学者,必有师。

(放在定语与中心词之间,相当于“的”)

2、师道之不复,可知矣。

(放在主谓之间,取消句子独立性,无义)

3、句读之不知。

(宾语前置的标志)

4、六艺经传,皆通习之。

(在动词、形容词或表示时间的词后,凑足音节,无意义)

2、作助词,有四种情况

1、蚓无爪牙之利

(作助词,表示定语后置)

2、项伯夜驰之沛公军

(作动词,“到”、“往”)

3、学过的课文中还有三种情况

1、在主谓短语中作主语

生乎吾前,其闻道也,固先乎吾(他)

惑而不从师,其为惑也,终不解矣(那些)

2、复指,作主语

古之圣人,其出人也远矣(他们)

作兼语 余嘉其能行古道(他)

作定语 夫庸知其年之先后生于吾乎(他们的)

“其”

作代词,有四种情况

1、表猜测

其皆出于此乎(大概)

2、表反问

其可怪也欤(加强反问语气)

2、作语气副词,有两种情况

谢谢观看

韩愈

师说

学习目标:

1.了解韩愈其人及古文运动

2.翻译课文,积累实词、虚词、特殊句式等文言知识

3.把握事理论证、对比论证、事例论证等论证方法

【唐】韩愈

回顾

说

初中时我们学过他的《马说》,周敦颐的《爱莲说》,也许有的同学还学过柳宗元的《捕蛇者说》。

请同学们回忆一下,“说”是一种怎样的文体?

“说”是一种议论文的文体,一般是陈述自己对事物的见解。“说”与“议”相比,随便些。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。

那么《师说》怎么理解?

——解说有关“从师” 的道理

从师传统

程门立雪

03

天、地、君、亲、师

02

一日为师终身为父

01

写作背景

当时仍沿袭着一种封建门阀制度,贵族子弟都可以入弘文馆、崇文馆和国子监。他们无论学业如何,都有官可做。

因此,社会上产生了一种“耻学于师”的恶劣风气,求师学道往往会招来路人的讥笑。

《师说》

——解说有关“从师” 的道理

故事中了解韩愈

韩愈父母早亡,从小就由哥嫂抚养。到了入学的年龄,嫂嫂郑氏一心想给弟弟起个又美又雅的学名,这天,郑氏翻开书,左挑一个字嫌不好,右拣一个字嫌太俗,挑来拣去,过了半个时辰,还没有给弟弟选定一个合意的学名。

韩愈站在一旁观看,见嫂嫂为他起名作难,便问:“ 嫂嫂,你要给我起个什么名呢?”郑氏道:你大哥名会,二弟名介,会、介都是人字作头,象征他们都要做 人去群之首,会乃聚集,介乃耿直,其含义都很不错,三弟的学名,也须找个人 字作头,含义更要讲究的才好,韩愈听后,立即说到:“嫂嫂,你不必在翻字书了,这人字作头的‘愈’字最佳了,我就叫韩愈好了。”郑氏一听,忙将书合上,问弟弟道:“愈字有何佳意?”韩愈道“愈,超越也。我长大以 后,一定要做一番大事,前超古人,后无来者,决不当平庸之辈。”

退之的由来

十九岁时,恰逢皇科开选,韩愈去京城应试。到京城后,他自持才高,结果名落孙山。后来,他连续考了四次,最后才算中了第十三名。之后,又经过三次殿试,也没得到一官半职。由于银钱散尽,他由移居洛阳求助友人。

在洛阳,友人牵线使他与才貌双全的卢氏小姐订婚。卢小姐的父亲是河南府法曹参军,甚有威望。

一天,卢小姐想规劝韩愈戒骄戒傲,晚饭后二人闲聊诗文。写道:人求言实,火求心虚,欲成大器,必先退之。韩愈捧赠言,一阵沉思:此乃小姐肺腑之语啊!自古道骄兵必败,自已身上缺少的正是谦虚之情,这个“愈”字便是证据。

了解作者

韩愈,字退之,河南河阳(今河南省孟县)人(768—824),唐代著名的文字家,哲学家,古文运动的倡导者。祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏郎”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

古人取名、取字,有讲究,“名”和“字”都有一定的联系,通常是相反或相同的意思。

古人称谓有以下几种:

称官职

称为官之地

称谥号

称家中排行

称居所名

明人将韩愈被列为“唐宋八大家”之首,后世尊他为唐宋八大家之首。苏轼又赞誉他的文章是“文起八代之衰”。

“八代”指的是宋、齐、梁、陈、魏、齐、周、隋, “衰”是针对八代中的骈文而言的。

一个“衰”字,表达了唐宋古文家对骈文的贬斥和不满。

文起八代之衰

1

进一步了解作者

唐代韩愈、柳宗元

宋代欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩

所谓“古文”,是对骈文而言的,先秦和汉朝的散文被称为当时的古文,特点是质朴自由,以散行单句为主,不受格式拘束,有利于反映现实生活、表达思想。

文以载道、文道结合、言贵创新,文章要要言之有物、句易通、义易晓,文章要质朴。我以我手写我心,要真情实感。

经过这次古文运动,终于把文体从六朝以来的浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。

古文运动

2

进一步了解作者

古文运动前—骈文

豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。

襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。

物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。——王勃《滕王阁序》

古文运动后—散文

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。

清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。

少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。 ——苏轼《赤壁赋》

朗读课文,正音正字

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

fú

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

yú

dòu

dòu

fǒu

yú

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

cháng

tán

dān

tán

pán

zhuàn

yí

研读第一段

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非

生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

通“授” ,传授

承接连词

疑问代词,谁

转折连词

古代求学的人必定有老师。老师,(是)靠(他)来传授道理,讲授学业,解答疑难问题的人啊。人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑(的问题)?(有了)疑惑,如果不跟老师(学习),那些成为疑难问题的,(就)始终不能解答了。

跟从

指示代词,那些

动词,成为

求学的人

用来……的

疑难

出生在我前头(的人),他懂得道理本来早于我,我(应该)跟从(他),把他当做老师;出生在我后面(的人),(如果)他懂得道理也早于我,我(也应该)跟从(他),把他当做老师。我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的(地方),就是老师所在的(地方)。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾

后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知

其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所

存,师之所存也。

介词,在

介词,比

承接连词

以之为师

发语词

哪里知道

取独

因此,所以

存在的地方

第一自然段提出了怎样的中心论点? 从哪几个角度对中心论点进行阐释?

提出中心论点:

古之学者必有师

从师的必要性

老师的作用:传道受业解惑

人非生而知之者

择师的原则

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存

从两个角度阐释

修辞探微

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

……孰能无惑?惑而不从师……

……其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

顶 真

作用:前后紧凑,气势通畅,前后事理有机联系,

充分阐明它们之间的辨证关系。

研读第二段

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之

圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人

之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

唉,(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑就难了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且(要)跟从老师请教;现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此,圣人(就)更加圣明,愚人(就)更加愚昧。圣人之所以(能)成为圣人,愚人之所以成为愚人,(原因)大概都出在这里吧!

从师的风尚

取独

超出(一般人)

以……为耻

尚且,还

承接连词

低于

……的原因

揣度语气副词,大约,大概

普通人

这段话在句式上有什么特点?

“古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉”,

与“今之众人,其下圣人亦远也,而耻学于师”,是排偶句。

“是故圣益圣,愚亦愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”则是散句。

这一长的散句中,“圣益圣,愚亦愚”和“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚”,又都是排偶句。

整齐的排偶句和灵活的散句交错运用,配合自然,错落有致,有一种参差之美,流动之美。

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道解

其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

(人们)爱他的孩子,(就)选择老师来教他。(但是)对他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,(真是)糊涂啊!那些孩子们的老师,(是)教孩子们文字,(帮助他们)学习断句的(老师),不是我所说的(能)传授那些(大)道理,解答那些(有关大道理的)疑难问题的(老师)。不理解(书本上的)字句,不能解决(大道理的)疑难问题,有的(书本上的字句)向老师学习,有的(大道理的疑难)不向老师学习;小的方面(倒要)学习,大的方面(却反而)放弃(不学),我未能看出那种人(是)明白(事理)的!

对于

以……为耻

指示代词,那些

代词,指书

文辞的休止和停顿

指示代词,那些

宾前,不知句读

通“否”

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰

弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智

乃反不能及,其可怪也欤!

巫医乐师和各种工匠,(他们)不以互相学习为耻。士大夫这一类(人),(一听到有人)称“老师”称“弟子”等等,就许多人聚(在一块儿)讥笑人家。问他们(为什么讥笑),(他们)就说:“那个(人)同那个(人)(指老师和学生)年龄差不多,道德学问也差不多啊,(以)地位低(的人为师),就可羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚!”唉!(古代那种)跟从老师(学习)的好风尚不能恢复,(从这些话里就)可以明白了。巫医乐师和各种工匠,君子们认为(是)不值得一提的,现在君子们的见识竟反而比不上(他们),可真奇怪啊!

代词,这些

以……为耻

拜别人为师

这类人

代词,那些

名词作状语,成群

恢复

不屑与之同列

竟

反问语气词

论证方法:

对比论证

古之圣人 —— 今之众人

择师教子 —— 自身耻师

百工之人 —— 士大夫之族

对象 从师的态度 结果 论述中心

1

2 3 论证方法:

对比论证

古之圣人 —— 今之众人

择师教子 —— 自身耻师

百工之人 —— 士大夫之族

对象 从师的态度 结果 论述中心

1 “今之众人” “耻学于师” “愚益愚”

“古之圣人” “从师而问” “圣益圣” 2 3 论证方法:

对比论证

古之圣人 —— 今之众人

择师教子 —— 自身耻师

百工之人 —— 士大夫之族

对象 从师的态度 结果 论述中心

1 “今之众人” “耻学于师” “愚益愚”

“古之圣人” “从师而问” “圣益圣” 2 于其子 择师而教之 小学 于其身 耻师 大遗 3 论证方法:

对比论证

古之圣人 —— 今之众人

择师教子 —— 自身耻师

百工之人 —— 士大夫之族

对象 从师的态度 结果 论述中心

1 “今之众人” “耻学于师” “愚益愚”

“古之圣人” “从师而问” “圣益圣” 2 于其子 择师而教之 小学 于其身 耻师 大遗 3 百工之人 不耻相师 士大夫之智不及巫医乐师百工之人 士大夫之族 曰师曰弟子……群聚而笑之 论证方法:

对比论证

古之圣人 —— 今之众人

择师教子 —— 自身耻师

百工之人 —— 士大夫之族

对象 从师的态度 结果 论述中心

1 “今之众人” “耻学于师” “愚益愚” 通过正反对比,论证了从师学习的重要性,抨击“耻学于师”的社会风气。

“古之圣人” “从师而问” “圣益圣” 2 于其子 择师而教之 小学 于其身 耻师 大遗 3 百工之人 不耻相师 士大夫之智不及巫医乐师百工之人 士大夫之族 曰师曰弟子……群聚而笑之 古之圣人——从师

今之众人——耻师

爱其子——择师而教

于其身——耻学于师

巫医乐师百工之人——不耻相师

士大夫之族——耻相师

其智乃

反不及

从官位之高低、地位之贵贱、学术才智之深浅、年龄之老少以及平辈之间、 父子之间、师生之间等多层次、多角度论证了“ 师”的现象 和“从师”的道理。

圣益圣

愚益愚

小学大遗

未见其明

是否可以调换顺序?

角度不同

纵比

自相矛盾的对比

横比

语气不同

揣测、叹惋

批评、责备

反问、讽刺

层

层

递

进

研读第三段

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是

故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

圣人没有固定的老师,孔子(曾)以郯子、苌弘、师襄、老聃为师,郯子这些人,他们的贤能(都)比不上孔子。孔子说:“三个人同行,(里面)一定有(可以当)我的老师(的人)。”因此,学生不一定(永远)不如老师,老师不一定(样样都)比学生贤能,(老师和学生的区别只是)听到道理有的早有的迟,学问和技艺(各)有(各的)专长,(只是)如此罢了。

固定的老师

以……为师

这类人

不一定

介词,比

懂得道理

专门研究

代词,此

第三自然段举出孔子的例子,意在证明前文所说的什么观点?

孔子事例

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

孔子曰:“三人行,必有我师。”

证明观点

“学者必有师”

“道之所存,师之所存也。”

弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。

论证方法:举例论证

说明谁可为师

分论点:圣人无常师

研读第四段

李家的孩子(叫)蟠(的),年纪十七(岁),喜欢古文,六经的经文和传文都普遍学习了,(他)不受(当时士大夫那种耻于从师的)时俗的限制,向我学习。我赞许他能够遵行古人(从师)的正道,(所以)写(这篇)《师说》送给他。

李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

先秦及秦汉散文

普遍

音节助词,不译

介词,被

介词,向

目的连词,来

赠送

代词

说明写作原因

分论点:不拘于时行古道

第四段交待写作缘由,但仍隐含着作者的观点,

哪些句子可以表现作者观点?

不拘于时

能行古道

阅读分析第四段

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

1、中心论点

2、师的作用

3、择师的标准

1、古今对比(纵比)

2、自己与孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,委婉发出倡议:好古文,行古道!

阐述道理

反面、对比论证

正面、事例论证

气势充沛 笔力雄健

1. 排比对偶的句式使文气飞动

2. 连珠的修辞使论述环环相扣

3. 丰富的语气使语句错综变化

道

师者,所以传道受业解惑也。

是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

道

整个字的意思是人在十字路口处根据感觉决定应走的道路,由此产生达到目的地最佳路线的含义。在道的造字原理中,饱含着目的、手段、选择和最佳方式等者须思想,它由此成为中国古代哲学的重要概念。

韩愈在《原道》一文中写道:

“曰:‘斯道也,何道也? ’曰‘斯吾所谓道也,非向所谓老与佛之道也。 ’尧以是传之舜,舜以是传之禹, 禹以是传之汤,汤以是传之文武周公,文武周公传之孔子,孔子传之孟轲;轲之死,不得其传焉。”

韩愈在本文中所说的“道”则主要指的是自己终生所坚持和尊奉的儒家价值观。

找出体现当时的风气的关键句

1.师道之不传也久矣。

2.及其身也则耻师焉。

3.位卑则足羞,官盛则近谀。

这些观念总结起来,就是没有从师的风气,耻于学师。

当时的士大夫读书风气具体有多差呢?

“由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,做《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。居长安,炊不暇熟,又挈(qiè)挈而东,如是者数(shuò)矣。”

——柳宗元《答韦中立论师道书》

犯:冒着 抗颜:态度严正 指目牵引:指指点点,拉拉扯扯

不暇:来不及 挈挈:急切匆忙 数:多次

2018年12月,一段男子当街殴打自己20年前班主任的视频在网络热传。之后,常仁尧强令张某某将电动车停靠至公路旁,继续进行辱骂、呵斥,又先后朝张某某胸、腹部击打两拳,并将张某某的电动车踹翻,致使电动车损坏。常仁尧事后供称,看到该人疑似张某某,想起上学时因违反学校纪律曾被张某某体罚,心生恼怒,遂对张某某进行殴打、辱骂,并将手机交给潘某某,要求为其录制视频。

事后,常仁尧将录制的视频传播给初中同学观看、炫耀,造成该视频在多个微信群和朋友圈传播扩散,引发社会舆论广泛关注。

视频被广泛传播后,被告人常仁尧于2018年12月19日凌晨又公开发布自己制作的“辩解视频”,承认“网络上传播的打人视频是自己拍摄的,自己没有错,即使打老师不对,自己也仅占50%”。同时还发布文字为自己殴打老师辩解。

从张老师被打且被网上传播那天起,张老师的后半生彻底改写了,本来退休后可以过安闲的退休生活,没想到经此一事,自己在人前人后再也抬不起头来了,曾经对学生的严加管教变成了如今的道德沦丧,受人唾骂,比杀人更厉害的就是毁人名声,而张老师的遭遇恰是如此。张老师如此境遇之下,还要对打他,骂他,毁他的常某道歉吗?

1.就时间而言,今非昔比,不能以今天对老师的要求来评判20年前的老师行为。

2.就20年前,老师在人们心中的地位和教育方式的认可度来看,那时的老师体罚学生是一种公众可以接受的教育方式,因此无需道歉。

3.从常某的行为来看,他一无证据说明当时张老师体罚他,是出于张的个人仇恨,二无证明张老师的罪有应得,因此他的行为显然是违法的。

栾川县人民法院认为,被告人常仁尧为发泄情绪、逞强耍横,借故生非,在交通要道拦截、辱骂、随意殴打老师张某某,并同步录制视频进行传播,引发现场多人围观和社会舆论广泛关注,严重影响张某某及其家人的工作、生活,破坏社会道德准则和公序良俗,情节恶劣,其行为构成寻衅滋事罪。鉴于常仁尧有自首情节,系初犯、偶犯,栾川县人民法院认为可以从轻处罚。

根据常仁尧犯罪的事实,犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,栾川县人民法院以寻衅滋事罪判处被告人常仁尧有期徒刑一年六个月。

虽然文章说,这篇文章是写给那个叫李蟠的学生的,可是读到这里我们还会只是这样看吗?他还是写给谁看的呢?

可以说,韩愈的文章还送给以下的两种人:

①写给当时那些不愿学习的士大夫阶层看的。

②写给今天的我们的呢?

创新点:

在内容上至少有三点:1、是突破了一般人对教师作用认识的局限,从“授之书而习其句读”的“受(授)业”,扩大到“传道”、“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”这个对教师作用的全面而崭新的界定,在当时是个了不起的进步,在今天仍有现实意义。

2、是针对上层“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的全新的从师之道的观念:从师即是学道,惟“道”是问,凡是闻道者无论贵贱长幼都可为师。这是石破天惊的新观念,开拓了为师者的广阔领域。

3、是在“道之所存、师之所存”的观点指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的,闪耀着朴素的辩证唯物论的思想光辉。

通过学习,人们的修养与学问可以得到提高,人们的素质可以得到改变。那么,学习的最佳途径是什么呢?我们今天所说的“自学成才”是不是与韩愈说的“必有师”相矛盾?韩愈所说的“道”指什么?我们今天要以什么为师?齐白石有一句话“学我者生,似我者死”,你能不能结合《劝学》《师说》的内容来分析一下?两文都谈到学习的重要,那正确的学习目的究竟是什么?

1、古之学者必有师

(作“老师”讲)

2、巫医乐师百工之人

(作“专门技艺人”讲)

3、孔子师郯子……师襄

(作“姓”讲)

作名词,有三种情况

1

1、吾师道也“师道”,动宾关系,巫医乐师百工之人,不耻相师

(作“学习、效法”讲)

2、师道之不传也久矣

(“师道”,偏正关系)

3、吾从而师之

(作“以……为师”讲,意动用法)

作动词,有三种情况

2

“师”

1、择师而教之

(指代人或事物,相当于“他”“他们”)

2、郯子之徒、巫医乐师百工之人

(连接定语和中心词,表示同一关系,相当于“这类”、“这些”)

“之”

作代词,有两种情况

1、古之学者,必有师。

(放在定语与中心词之间,相当于“的”)

2、师道之不复,可知矣。

(放在主谓之间,取消句子独立性,无义)

3、句读之不知。

(宾语前置的标志)

4、六艺经传,皆通习之。

(在动词、形容词或表示时间的词后,凑足音节,无意义)

2、作助词,有四种情况

1、蚓无爪牙之利

(作助词,表示定语后置)

2、项伯夜驰之沛公军

(作动词,“到”、“往”)

3、学过的课文中还有三种情况

1、在主谓短语中作主语

生乎吾前,其闻道也,固先乎吾(他)

惑而不从师,其为惑也,终不解矣(那些)

2、复指,作主语

古之圣人,其出人也远矣(他们)

作兼语 余嘉其能行古道(他)

作定语 夫庸知其年之先后生于吾乎(他们的)

“其”

作代词,有四种情况

1、表猜测

其皆出于此乎(大概)

2、表反问

其可怪也欤(加强反问语气)

2、作语气副词,有两种情况

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读