2012语文课件:第六章推荐作品《游沙湖》(新人教版·中国古代诗歌散文欣赏)

文档属性

| 名称 | 2012语文课件:第六章推荐作品《游沙湖》(新人教版·中国古代诗歌散文欣赏) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 434.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-09-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

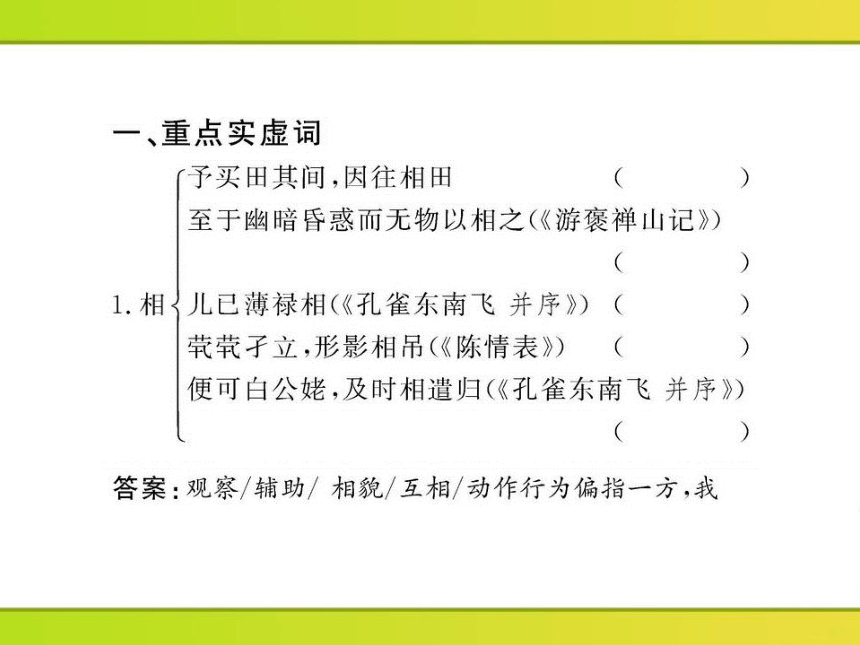

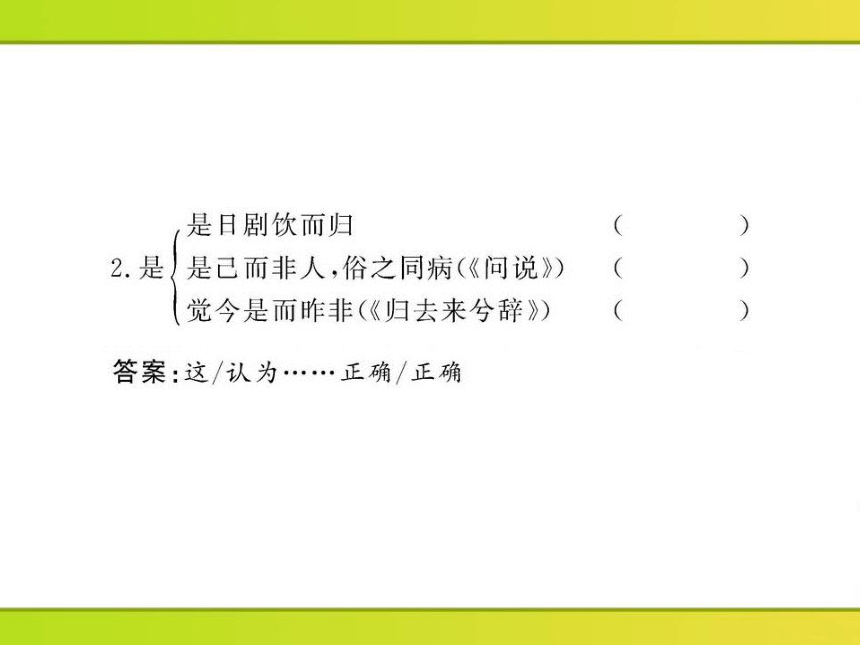

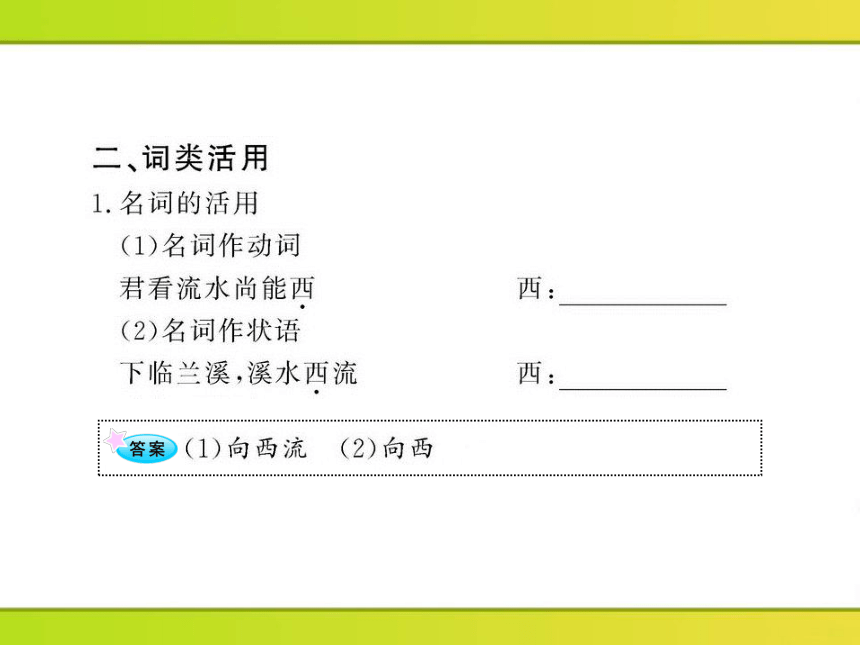

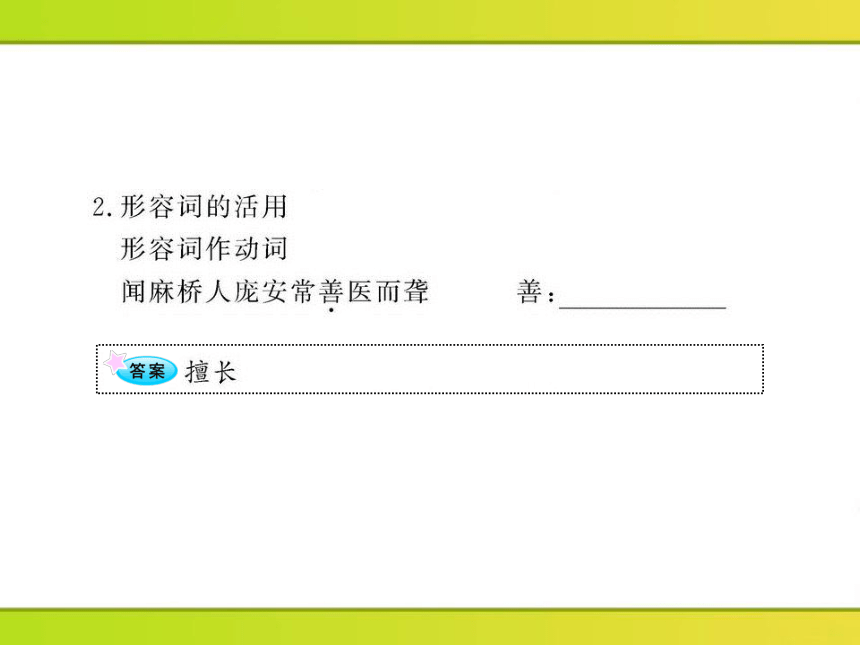

五、下面是与作家作品、背景资料等相关的重

要知识

奇人奇交,苦中作乐《游沙湖》

苏轼于宋神宗元丰三年(1080)二月到黄州,当时作者被贬为黄州团练副使。游兰溪是元丰五年(1082)三月。本文即作于宋神宗元丰五年。

本文选自《东坡志林》卷一,一名作《游兰溪》。兰溪,在湖北省浠水东,水出竹箬山,其侧多兰,唐置兰溪县。时兰溪之水颇有盛名。文章记述了与聋人医生庞安常结识的过程及同游清泉寺的情景,笔墨颇为风趣,略有苦中作乐的味道。

一、文章主旨

苏轼结识了一位医术高明、聪明绝顶的聋大夫。他们通过以手代口、以眼当耳的特殊交流方式,形成了真正无声的默契。本文明快地记叙了他们日常交往的特点,以及同游清泉寺的经历,表现了一种从容自信、旷达乐观的人生情怀。

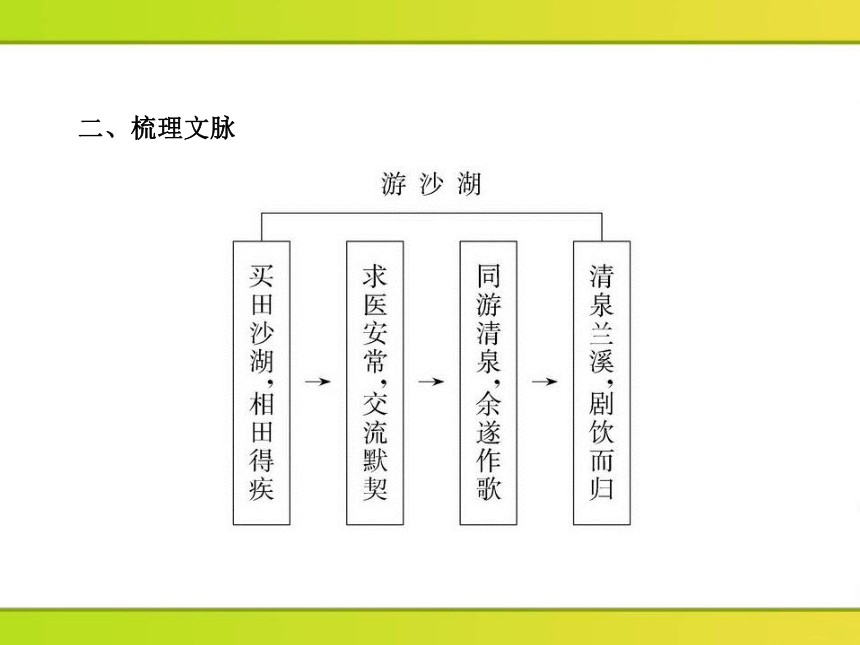

二、梳理文脉

三、艺术鉴赏

1.以独特的角度,寄寓深刻的内涵

作者是从庞安常与“我”同为“异人”的角度来写的。

只选取庞安常“以眼为耳”,“虽聋,而颖悟绝人”的特异

之处,仅用“以纸画字,书不数字,辄深了人意”的细节,

写出人物之不同一般,手法之高,实在令人叹为观止。而

且,这种写法还蕴涵深意:从作者文中“戏”言可以看到,

作者写庞安常其实也是在写自己。庞安常“以眼为耳”,成

一代名医,而词人“以手为口”,是一代词文绝佳的士子。

庞安常“颖悟绝人”却隐居乡间,权充一名村医,自己也因

词文得祸,贬居僻远之地。两人连境遇都有同“异”。如此

看来,作者那句“皆一时异人也”,实在寄寓了很深的感叹。

2.以朴素的语言表达丰富复杂的感情

从艺术上看,作者以极朴素、自然、清淡的语言写出了非常丰富复杂的感情,并且有层次地表现了感情的发展变化——由寓慨于谐,发展到开朗、积极、乐观,由萧疏简淡的叙述到朗声高唱,思想感情的抒发越来越浓烈,读时令人情不自禁地也要伴随作者歌唱起来。

3.以经济的笔墨融景、情、事、理于一体

文章的另一特点是用笔经济,全文只有一百七十二字。写游览所见景物,只简略点出逸少洗笔泉、兰溪水西流。而对兰溪景物的具体、生动、形象的描写,则留到歌词中表现。歌词把静谧幽雅的景色、积极乐观的情绪和精警深刻的人生哲理,浑然无迹地融合起来。在短小的篇幅中,有人物,有事件,有自然景色,有诗情哲理,这一切又似乎是信手拈来,漫笔写成,充分体现了苏轼随笔小品文的艺术特色。

一、从苏轼的《游沙湖》看其格调美

就散文的解读而言,对散文格调的把握,也就是要能够“读其文而想见其为人”,具体说来,我们要能够了解那些充分显示散文的“个人性”的因素,如通过对文本独特的选材和叙写角度、作家独特的人生经验和深刻见解、作品的感情基调和思想基调等的细致观察,去领略文本的艺术趣味和独特风韵,透视作家人格和精神境界。

我们正可以按照上述思路来解读苏轼的《游沙湖》。

现代学者吕叔湘先生论苏轼随笔小品,称其“不刻意为

文,遇有可记,随笔写去”,“或直抒所怀,或因事见理,

处处有一东坡,其为人,其哲学,皆豁然呈现”。这是一种

深识之见。这篇似乎是随手所记、决无刻意痕迹的《游沙

湖》,就是一篇充分显示作者人格品味,能让人见“其为

人,其哲学”的佳作。这是苏轼因“乌台诗案”贬居黄州时

留下的一篇写人记游的随笔小品。本文前一部分以文写人,

后一部分以词记游,文、词融为一体,相互激发,自然流畅而情韵悠长。

更值得我们注意的是本文写人的角度和文中《浣溪沙》

词抒发的情感。作者是从庞安常与“我”同“异”的角度来

写人的。因此,只选取安常“以眼为耳”,“虽聋,而颖悟

绝人”的特异之处,仅用“以纸画字,书不数字,辄深了人

意”一个细节,点化成文,写出人物之不同一般。这种写人

的手段实在令人叹为观止,而细细品味,我们还可以发现,

这种写法其实本身就蕴涵深意。庞安时字安常,宋代蕲水

人,儿时读书过目不忘,博物通古今。及长耳聋,但自学研

习中医,尤善针灸,为人治病,十愈八九,救人无数,为乡

里口碑。这样一个“异人”,可记的事迹行状必然很多,而

作者却只突出他“以眼为耳”的“异”。从文中的“戏”言

可以看到,作者这样写人,其实也是在写自己。庞安常“以

眼为耳”成一巧手神医,而作者“以手为口”,是一代诗文

绝佳的士子。安常“颖悟绝人”却隐居乡间,权充一名村

医,自己也因诗文得祸,贬居僻远。两人连境遇都有同

“异”。更“异”的是他们都不用“耳”。庞安常不用耳是

因为耳聋,耳聋而不听,只凭自己的眼明心慧。作者不用

耳,则是出于性情。“不以一身祸福,易其忧国之心”(陆游

《跋东坡帖》),率性而为,不为世风流转,不为时论所惑,

活出自己的独立不倚,一派天然,凭的也是眼明心慧。如此

看来,作者那一句“皆一时异人也”,实在寄寓了很深的感

叹。从这一句谐谑之中,我们自然也可以见出作者开朗诙谐、

活泼风趣的性情。而作者贬居僻远却自称“异人”,这又是

多么乐观、自信。这种乐观、自信,在后文记游的《浣溪沙》

词中表现得更加充分。白居易有《醉歌》诗:“谁道使君不

解歌,听唱黄鸡与白日。黄鸡催晓丑时鸣,白日催年酉前没。

腰间红绶系未稳,镜里朱颜看已失。”白诗借“黄鸡催晓”

叹时光易逝,人生易老,而苏轼却高歌“谁道人生无再少?

君看流水尚能西!休将白发唱黄鸡”。这是一种多么从容自

信、旷达乐观的人生情怀!这种人生情怀也使本文具有了一

种超然洒脱的韵致。

二、精品教案

游沙湖(苏轼)

(一)导入

王安石辞去宰相后,奸臣从苏轼诗文中罗织罪状,诬陷

他,说他“包藏祸心”,不久就把他逮捕,投入监狱,酿成

北宋有名的文字狱“乌台诗案”。这案件先由监察御史告

发,后在御史台狱受审。由于宋朝有不杀士大夫的惯例,所

以经过4个月的折磨后,苏轼免于一死,但被贬为黄州团练。

被贬黄州后,苏轼经常游赏赤壁矶,在被贬第四年即1082

年,一气写下了《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》三

篇传世名作,由他的政治低谷转而登上他的文学创作的巅峰。

同年,苏轼还写了一篇小短文《游沙湖》,今天我们就来学

习这篇《游沙湖》,体会其中寄予了作者怎样的情感。

(二)这篇短文从题目看,文体是什么?

游记。本篇一作《游兰溪》。兰溪,在湖北省蕲水县东,水出竹箬山,其侧多兰,唐置兰溪县。时兰溪之水颇有盛名,《煎茶水记》说“蕲州兰溪石下水第三。”苏轼于宋神宗元丰三年(1080)二月到黄州,游兰溪是元丰五年(1083)三月事。文章记述了与聋人医生庞安常结识的过程及同游清泉寺的情景,笔墨颇为风趣,略有苦中作乐的味道。

(三)翻译

(四)看题目《游沙湖》,作为一篇写游记的作品,它和我们以往学过的游记作品有哪些不同?(如《游褒禅山记》)

a.篇幅短小;b.并没有以记游为主。

(五)作为一篇写游记的作品,它不以记游为主,写的这些事物有什么特别之处呢?

开头以简约的笔法交代了沙湖的地理位置和作者此行的因由。首先我们看,无论是我们刚刚说的被贬还是此刻得疾,都是一件让人很郁闷的事情,所以开篇依旧环绕着没有挥洒去的消极情感,但是因为得疾,所以遇到了一个人。遇到的这个人就是庞安常,对于庞安常,作者是怎样描写的?(“闻麻桥人庞安常善医而聋,遂往求疗。安常虽聋,而颖悟绝人,以纸画字,书不数字,辄深了人意。”)

这样一“异人”,可记的事迹行状必然很多,而作者却只突出他虽聋而颖悟绝人?

(上天还是公平的,失之,得之,虽然聋,生理上的缺陷,是很消极的事情,但让他颖悟绝人,有超人的本领,成为一个高人,这就给原本消极的东西赋予了积极的一面:虽聋却颖悟绝人。)

“余以手为口,君以眼为耳,皆一时异人也。”用意又何在呢?(从作者文中“戏”言可以看到,作者这样写人,其实也是在写自己。)

(六)比较

1.安常“以眼为耳”成一巧手神医,作者“以手为口”,是一代诗文绝佳的士子。

2.安常“颍悟绝人”却隐居乡间,权充一名村医,作者因诗文得祸,贬居僻远。

3.庞安常不用耳是因为耳聋,耳聋而不听,所以眼明心慧。

作者不用耳,则是出于性情。不为世风流转,不为时论所惑,活出自己的独立不倚,一派天然,也是眼明心慧。

如此看来,作者那一句“皆一时异人也”,实在寄寓了很深的感叹。也给了自己一个希望,生理上有缺陷的,也可以有超人的本领,成为一个高人,我呢,被贬到这里也说不定会有什么意外的收获,同为异人嘛。所以从此刻思想开始慢慢转为积极。疾愈,与之同游清泉寺。

(七)小结:本文是一篇记游随笔,也就是兼有随笔和游记两种特色的散文。“不刻意为文,遇有可记,随笔写去。”文章着重写一个异人:庞安常耳聋心明;一样奇景:兰溪水向西流。行文无拘无束,生动活泼,时而漫记戏言,时而引录词作,表现了作者风趣、开朗的个性和乐观、积极的精神。

五、下面是与作家作品、背景资料等相关的重

要知识

奇人奇交,苦中作乐《游沙湖》

苏轼于宋神宗元丰三年(1080)二月到黄州,当时作者被贬为黄州团练副使。游兰溪是元丰五年(1082)三月。本文即作于宋神宗元丰五年。

本文选自《东坡志林》卷一,一名作《游兰溪》。兰溪,在湖北省浠水东,水出竹箬山,其侧多兰,唐置兰溪县。时兰溪之水颇有盛名。文章记述了与聋人医生庞安常结识的过程及同游清泉寺的情景,笔墨颇为风趣,略有苦中作乐的味道。

一、文章主旨

苏轼结识了一位医术高明、聪明绝顶的聋大夫。他们通过以手代口、以眼当耳的特殊交流方式,形成了真正无声的默契。本文明快地记叙了他们日常交往的特点,以及同游清泉寺的经历,表现了一种从容自信、旷达乐观的人生情怀。

二、梳理文脉

三、艺术鉴赏

1.以独特的角度,寄寓深刻的内涵

作者是从庞安常与“我”同为“异人”的角度来写的。

只选取庞安常“以眼为耳”,“虽聋,而颖悟绝人”的特异

之处,仅用“以纸画字,书不数字,辄深了人意”的细节,

写出人物之不同一般,手法之高,实在令人叹为观止。而

且,这种写法还蕴涵深意:从作者文中“戏”言可以看到,

作者写庞安常其实也是在写自己。庞安常“以眼为耳”,成

一代名医,而词人“以手为口”,是一代词文绝佳的士子。

庞安常“颖悟绝人”却隐居乡间,权充一名村医,自己也因

词文得祸,贬居僻远之地。两人连境遇都有同“异”。如此

看来,作者那句“皆一时异人也”,实在寄寓了很深的感叹。

2.以朴素的语言表达丰富复杂的感情

从艺术上看,作者以极朴素、自然、清淡的语言写出了非常丰富复杂的感情,并且有层次地表现了感情的发展变化——由寓慨于谐,发展到开朗、积极、乐观,由萧疏简淡的叙述到朗声高唱,思想感情的抒发越来越浓烈,读时令人情不自禁地也要伴随作者歌唱起来。

3.以经济的笔墨融景、情、事、理于一体

文章的另一特点是用笔经济,全文只有一百七十二字。写游览所见景物,只简略点出逸少洗笔泉、兰溪水西流。而对兰溪景物的具体、生动、形象的描写,则留到歌词中表现。歌词把静谧幽雅的景色、积极乐观的情绪和精警深刻的人生哲理,浑然无迹地融合起来。在短小的篇幅中,有人物,有事件,有自然景色,有诗情哲理,这一切又似乎是信手拈来,漫笔写成,充分体现了苏轼随笔小品文的艺术特色。

一、从苏轼的《游沙湖》看其格调美

就散文的解读而言,对散文格调的把握,也就是要能够“读其文而想见其为人”,具体说来,我们要能够了解那些充分显示散文的“个人性”的因素,如通过对文本独特的选材和叙写角度、作家独特的人生经验和深刻见解、作品的感情基调和思想基调等的细致观察,去领略文本的艺术趣味和独特风韵,透视作家人格和精神境界。

我们正可以按照上述思路来解读苏轼的《游沙湖》。

现代学者吕叔湘先生论苏轼随笔小品,称其“不刻意为

文,遇有可记,随笔写去”,“或直抒所怀,或因事见理,

处处有一东坡,其为人,其哲学,皆豁然呈现”。这是一种

深识之见。这篇似乎是随手所记、决无刻意痕迹的《游沙

湖》,就是一篇充分显示作者人格品味,能让人见“其为

人,其哲学”的佳作。这是苏轼因“乌台诗案”贬居黄州时

留下的一篇写人记游的随笔小品。本文前一部分以文写人,

后一部分以词记游,文、词融为一体,相互激发,自然流畅而情韵悠长。

更值得我们注意的是本文写人的角度和文中《浣溪沙》

词抒发的情感。作者是从庞安常与“我”同“异”的角度来

写人的。因此,只选取安常“以眼为耳”,“虽聋,而颖悟

绝人”的特异之处,仅用“以纸画字,书不数字,辄深了人

意”一个细节,点化成文,写出人物之不同一般。这种写人

的手段实在令人叹为观止,而细细品味,我们还可以发现,

这种写法其实本身就蕴涵深意。庞安时字安常,宋代蕲水

人,儿时读书过目不忘,博物通古今。及长耳聋,但自学研

习中医,尤善针灸,为人治病,十愈八九,救人无数,为乡

里口碑。这样一个“异人”,可记的事迹行状必然很多,而

作者却只突出他“以眼为耳”的“异”。从文中的“戏”言

可以看到,作者这样写人,其实也是在写自己。庞安常“以

眼为耳”成一巧手神医,而作者“以手为口”,是一代诗文

绝佳的士子。安常“颖悟绝人”却隐居乡间,权充一名村

医,自己也因诗文得祸,贬居僻远。两人连境遇都有同

“异”。更“异”的是他们都不用“耳”。庞安常不用耳是

因为耳聋,耳聋而不听,只凭自己的眼明心慧。作者不用

耳,则是出于性情。“不以一身祸福,易其忧国之心”(陆游

《跋东坡帖》),率性而为,不为世风流转,不为时论所惑,

活出自己的独立不倚,一派天然,凭的也是眼明心慧。如此

看来,作者那一句“皆一时异人也”,实在寄寓了很深的感

叹。从这一句谐谑之中,我们自然也可以见出作者开朗诙谐、

活泼风趣的性情。而作者贬居僻远却自称“异人”,这又是

多么乐观、自信。这种乐观、自信,在后文记游的《浣溪沙》

词中表现得更加充分。白居易有《醉歌》诗:“谁道使君不

解歌,听唱黄鸡与白日。黄鸡催晓丑时鸣,白日催年酉前没。

腰间红绶系未稳,镜里朱颜看已失。”白诗借“黄鸡催晓”

叹时光易逝,人生易老,而苏轼却高歌“谁道人生无再少?

君看流水尚能西!休将白发唱黄鸡”。这是一种多么从容自

信、旷达乐观的人生情怀!这种人生情怀也使本文具有了一

种超然洒脱的韵致。

二、精品教案

游沙湖(苏轼)

(一)导入

王安石辞去宰相后,奸臣从苏轼诗文中罗织罪状,诬陷

他,说他“包藏祸心”,不久就把他逮捕,投入监狱,酿成

北宋有名的文字狱“乌台诗案”。这案件先由监察御史告

发,后在御史台狱受审。由于宋朝有不杀士大夫的惯例,所

以经过4个月的折磨后,苏轼免于一死,但被贬为黄州团练。

被贬黄州后,苏轼经常游赏赤壁矶,在被贬第四年即1082

年,一气写下了《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》三

篇传世名作,由他的政治低谷转而登上他的文学创作的巅峰。

同年,苏轼还写了一篇小短文《游沙湖》,今天我们就来学

习这篇《游沙湖》,体会其中寄予了作者怎样的情感。

(二)这篇短文从题目看,文体是什么?

游记。本篇一作《游兰溪》。兰溪,在湖北省蕲水县东,水出竹箬山,其侧多兰,唐置兰溪县。时兰溪之水颇有盛名,《煎茶水记》说“蕲州兰溪石下水第三。”苏轼于宋神宗元丰三年(1080)二月到黄州,游兰溪是元丰五年(1083)三月事。文章记述了与聋人医生庞安常结识的过程及同游清泉寺的情景,笔墨颇为风趣,略有苦中作乐的味道。

(三)翻译

(四)看题目《游沙湖》,作为一篇写游记的作品,它和我们以往学过的游记作品有哪些不同?(如《游褒禅山记》)

a.篇幅短小;b.并没有以记游为主。

(五)作为一篇写游记的作品,它不以记游为主,写的这些事物有什么特别之处呢?

开头以简约的笔法交代了沙湖的地理位置和作者此行的因由。首先我们看,无论是我们刚刚说的被贬还是此刻得疾,都是一件让人很郁闷的事情,所以开篇依旧环绕着没有挥洒去的消极情感,但是因为得疾,所以遇到了一个人。遇到的这个人就是庞安常,对于庞安常,作者是怎样描写的?(“闻麻桥人庞安常善医而聋,遂往求疗。安常虽聋,而颖悟绝人,以纸画字,书不数字,辄深了人意。”)

这样一“异人”,可记的事迹行状必然很多,而作者却只突出他虽聋而颖悟绝人?

(上天还是公平的,失之,得之,虽然聋,生理上的缺陷,是很消极的事情,但让他颖悟绝人,有超人的本领,成为一个高人,这就给原本消极的东西赋予了积极的一面:虽聋却颖悟绝人。)

“余以手为口,君以眼为耳,皆一时异人也。”用意又何在呢?(从作者文中“戏”言可以看到,作者这样写人,其实也是在写自己。)

(六)比较

1.安常“以眼为耳”成一巧手神医,作者“以手为口”,是一代诗文绝佳的士子。

2.安常“颍悟绝人”却隐居乡间,权充一名村医,作者因诗文得祸,贬居僻远。

3.庞安常不用耳是因为耳聋,耳聋而不听,所以眼明心慧。

作者不用耳,则是出于性情。不为世风流转,不为时论所惑,活出自己的独立不倚,一派天然,也是眼明心慧。

如此看来,作者那一句“皆一时异人也”,实在寄寓了很深的感叹。也给了自己一个希望,生理上有缺陷的,也可以有超人的本领,成为一个高人,我呢,被贬到这里也说不定会有什么意外的收获,同为异人嘛。所以从此刻思想开始慢慢转为积极。疾愈,与之同游清泉寺。

(七)小结:本文是一篇记游随笔,也就是兼有随笔和游记两种特色的散文。“不刻意为文,遇有可记,随笔写去。”文章着重写一个异人:庞安常耳聋心明;一样奇景:兰溪水向西流。行文无拘无束,生动活泼,时而漫记戏言,时而引录词作,表现了作者风趣、开朗的个性和乐观、积极的精神。

同课章节目录