2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册9.《屈原列传》课件(43张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册9.《屈原列传》课件(43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-19 09:09:40 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

屈原列传

司马迁

知人论世

司马迁(约前145~约前90),字子长,西汉著名史学家、文学家、思想家。夏阳(现在陕西韩城)人。继父职,任太史令。因替投降匈奴的李陵辩护,入狱遭宫刑。出狱后任中书令(掌管皇帝机要文件),发愤著书,历尽艰辛,在公元前91年前后完成《史记》。

知人论世

太史公曰:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子。孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世、正《易传》,继《春秋》、本《诗》、《书》、《礼》、《乐》之际?’”意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉!

——司马迁《太史公自序》

祸莫憯于欲利,悲莫痛于伤心,行莫丑于辱先,而诟莫大于宫刑。刑余之人,无所比数,非一世也,所从来远矣。昔卫灵公与雍渠载,孔子适陈;商鞅因景监见,赵良寒心;同子参乘,爰丝变色:自古而耻之。夫中材之人,事关于宦竖,莫不伤气,况忼慨之士乎!

太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辞令,其次诎体受辱,其次易服受辱,其次关木索、被箠楚受辱,其次剔毛发、婴金铁受辱,其次毁肌肤、断肢体受辱,最下腐刑极矣!传曰“刑不上大夫。”此言士节不可不勉励也。

所以隐忍苟活,幽于粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙陋没世,而文采不表于后也。

——司马迁《报任安书》

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖西伯(文王)拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《三百篇》,大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。……终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。

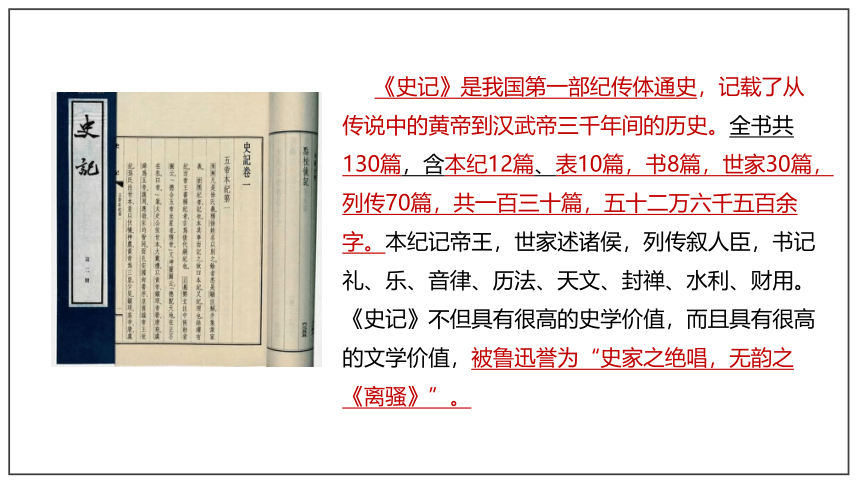

《史记》是我国第一部纪传体通史,记载了从传说中的黄帝到汉武帝三千年间的历史。全书共130篇,含本纪12篇、表10篇,书8篇,世家30篇,列传70篇,共一百三十篇,五十二万六千五百余字。本纪记帝王,世家述诸侯,列传叙人臣,书记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用。《史记》不但具有很高的史学价值,而且具有很高的文学价值,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

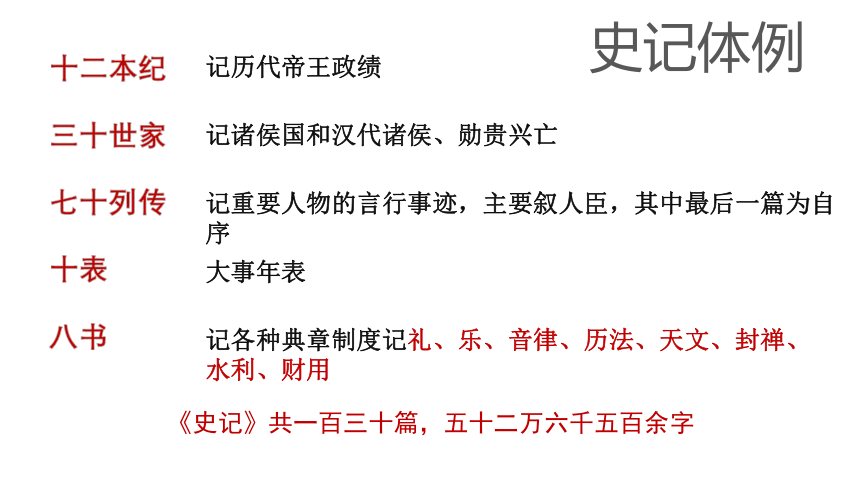

史记体例

十二本纪

三十世家

七十列传

十表

八书

记历代帝王政绩

记诸侯国和汉代诸侯、勋贵兴亡

记重要人物的言行事迹,主要叙人臣,其中最后一篇为自序

大事年表

记各种典章制度记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用

《史记》共一百三十篇,五十二万六千五百余字

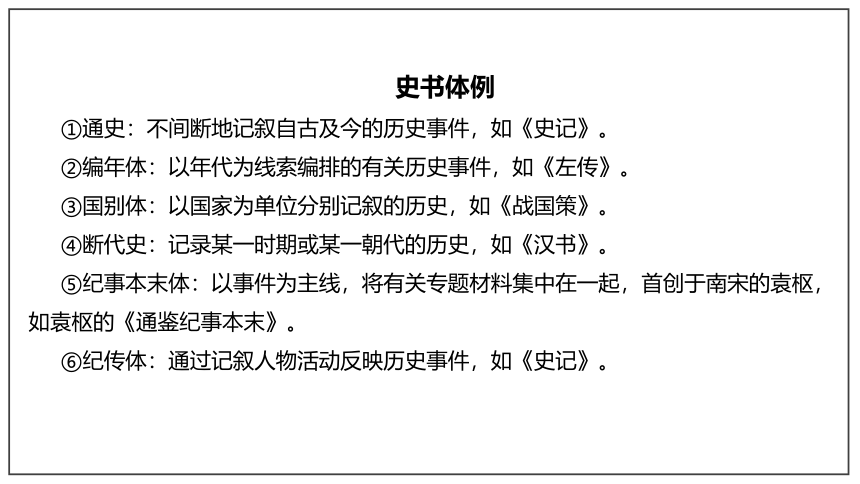

史书体例

①通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。

②编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》。

③国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》。

④断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。

⑤纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。

⑥纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。

屈原(约公元前340—公元前278年),芈姓,屈氏,名平,字原,又自云名正则,字灵均,出生于楚国丹阳秭归(今湖北宜昌),战国时期楚国诗人、政治家。楚武王熊通之子屈瑕的后代。少年时受过良好的教育,博闻强识,志向远大。早年受楚怀王信任,任左徒、三闾大夫,兼管内政外交大事。 提倡“美政”,主张对内举贤任能,修明法度,对外力主联齐抗秦。因遭贵族排挤诽谤,被先后流放至汉北和沅湘流域。 楚国郢都被秦军攻破后,自沉于汨罗江,以身殉楚国。

知人论世

屈原是一位伟大的爱国诗人,中国浪漫主义文学的奠基人,开辟了“香草美人”的传统,被誉为“楚辞之祖” 。 屈原作品的出现,标志着中国诗歌进入了一个由大雅歌唱到浪漫独创的新时代 ,其主要作品有《离骚》《九歌》《九章》《天问》等。以屈原作品为主体的《楚辞》是中国浪漫主义文学的源头之一,以最著名的篇章《离骚》为代表的《楚辞》与《诗经》中的《国风》并称为“风骚” ,对后世诗歌产生了深远影响。

1953年,在屈原逝世2230周年之际,世界和平理事会通过决议,确定屈原为当年纪念的世界四大文化名人之一。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

初步诵读

请问本文写作顺序是?

以屈原的活动时间为序,概括了屈原的人生经历。

屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。博闻强志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。王甚任之。

之:结构助词,的。

博闻强志:见闻广博,记忆力强。闻,动→名。志,记忆力。

于:介词,表范围界限,在。

入:动→状,对(在)朝廷内。

出:动→状,对(在)朝廷外。

任:信任。

本段简介屈原

以及楚王对他的信任

王怎样“甚任之” ?为什么“甚任之”?

表现:

王甚任之:“为左徒”,“入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯”。

原因:①楚之同姓:屈原的祖先屈瑕是楚武王的儿子,受封于屈,因以屈为氏,是楚国王族中的一支;

②屈原具有杰出的才能,“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”。

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。上官大夫见而欲夺之,屈平不与,因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知,每一令出,平伐其功,曰以为‘非我莫能为’也。”王怒而疏屈平。

害:嫉妒。

为:制定。

属(zhǔ):撰写。

伐:夸耀,炫耀。

以为:认为。

而:连词,表顺承。

本段讲述屈原遭谗被疏

屈原被疏远的原因是什么?

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。上官大夫见而欲夺之,屈平不与。因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知。每一令出,平伐其功,曰以为‘非我莫能为’也。”王怒而疏屈平。

小人的嫉妒、楚王的昏庸、屈原坚守正道不同流合污。

屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作离骚。离骚者,犹离忧也。//夫天者,人之始也;父母者,人之本也。人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,未尝不呼父母也。

疾:恨、痛心。 听:动作名,听觉。

之:取独。 而:连词,表修饰。

犹:如同,好像。

离:罹,遭受。

穷:处境困难。

反:返回,文章有思念的意思。

屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱,若《离骚》者,可谓兼之矣。

以:连词,来。

间:离间。

而:转折连词,却。

见、被:被动词。

盖:副词,大概。

上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。其文约,其辞微,其志洁,其行廉。其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推此志也,虽与日月争光可也。

刺:讥刺。

明:阐明。

见:通“现”,表现。

廉:棱角,引申为品性端方不苟。

类:事例。

虽:连词,表让步,即使。

本段议论屈原

穷愁幽思而作《离骚》

屈原为什么作《离骚》?

屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

不满国君的昏庸和朝廷的黑暗,故忧愁忧思而作《离骚》。

第3段包括几层?作者是怎样对《离骚》进行记叙和议论的?

第一层,从本段开头至“可谓兼之矣”。第一句记叙屈原“忧愁幽思而作《离骚》”,以下几句就“忧”“怨”展开议论,分析产生忧怨的原因,寄寓作者对屈原的深切同情。

第二层,从“上称帝喾”至“故死而不容”。前两句概述《离骚》的主要内容,以下几句就其文、辞、志、行进行评论,评价其艺术成就。

第三层,其余。赞扬屈原的“泥而不滓”“与日月争光”的高贵品质。

阅读4—7段,概括内容要点。

屈平既绌,其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之。乃令张仪详去秦,厚币委质事楚,曰:“秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商於之地六百里。”楚怀王贪而信张仪,遂绝齐,使使如秦受地。张仪诈之曰:“仪与王约六里,不闻六百里。”楚使怒去,归告怀王。怀王怒,大兴师伐秦。秦发兵击之,大破楚师于丹、淅,斩首八万,虏楚将屈匄,遂取楚之汉中地。怀王乃悉发国中兵,以深入击秦,战于蓝田。魏闻之,袭楚至邓。楚兵惧,自秦归。而齐竟怒,不救楚,楚大困。

既:副词,已经。 患:忧虑,担心。

乃:连词,于是,就。 使使:派遣 使者。

如:动词,到。 悉:副词,尽、全。

以:连词,表目的。用来。 而:连词,表顺承。

六百里六百里

明年,秦割汉中地与楚以和。楚王曰:“不愿得地,愿得张仪而甘心焉。”张仪闻,乃曰:“以一仪而当汉中地,臣请往如楚。”如楚,又因厚币用事者臣靳尚,而设诡辩于怀王之宠姬郑袖。怀王竟听郑袖,复释去张仪。是时屈原既疏,不复在位,使于齐,顾反,谏怀王曰:“何不杀张仪?”怀王悔,追张仪,不及。

其后诸侯共击楚,大破之,杀其将唐眜。

而:连词,表顺承。

往如:同义复词。构成复词的两个语素义相同或相近。(想念、书籍、和谐、智慧、行走、美妙、呼唤等。)

因:趁机。

张仪张仪

时秦昭王与楚婚,欲与怀王会。怀王欲行,屈平曰:“秦,虎狼之国,不可信,不如毋行。”怀王稚子子兰劝王行:“奈何绝秦欢!”怀王卒行。入武关,秦伏兵绝其后,因留怀王,以求割地。怀王怒,不听。亡走赵,赵不内。复之秦,竟死于秦而归葬。

卒:最终、终于。

亡:逃亡。

内:通“纳”,接纳。

之:动词,到。

竟:副词,最后、终了。

入秦入秦

楚怀王三次被骗,终客死于秦。

1、因张仪许商於之地六百里,与齐绝交

2、因张仪贿赂靳尚、郑袖,放跑张仪

3、受秦昭王之邀,被扣留,客死于秦

屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在?

(1)揭露楚王的昏聩和用人不当造成国家的衰败;

(2)用楚国外交上的一系列失败印证屈原外交上的远见卓识,说明屈原被排斥给楚国造成的巨大影响;

(3)既呼应前面《离骚》创作“盖自怨生”,也为后面的议论抒情及对话作铺垫。

长子顷襄王立,以其弟子兰为令尹。楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也。屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反。冀幸君之一悟,俗之一改也。其存君兴国,而欲反复之,一篇之中,三致志焉。然终无可奈何,故不可以反。卒以此见怀王之终不悟也。人君无愚智贤不肖,莫不欲求忠以自为,举贤以自佐。然亡国破家相随属,而圣君治国累世而不见者,其所谓忠者不忠,而所谓贤者不贤也。怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪,疏屈平而信上官大夫、令尹子兰,兵挫地削,亡其六郡,身客死于秦,为天下笑,此不知人之祸也。

以:介词,把。

冀:希望。

然:转折连词,但是。

为:被。

不知人之祸

国家危难之际,屈原的态度和信念是什么?表现了什么精神?

态度:嫉之,眷顾楚国,系心怀王,

信念:不忘欲反,冀幸君之一悟、俗之一改,存君兴国

精神:忠贞不渝的爱国精神

这一部分作者议论的观点是什么?对表现屈原有什么作用?

观点:这一部分作者指出楚国的危难在于“怀王之终不悟”,“此不知人之祸也”。

作用:通过议论,突出了屈原对楚国(兴盛衰亡)举足轻重的作用。

令尹子兰闻之,大怒。卒使上官大夫短屈原于顷襄王。顷襄王怒而迁之。

短:a.作v.

怒而迁之

渔 父

屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世皆浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世皆浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不餔其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳。又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?”乃作《怀沙》之赋。于是怀石,遂自投汨罗以死。

被:披。

是以:因此。

日月无光

作者在塑造屈原形象时,除了主要写他的语言,还写了他的行为、外貌,试从文中找出,并说明其作用。

至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。

刻画了屈原心力交瘁、心事重重、形销骨立的外在形象。

为下文突出屈原守节不渝、不与世俗同流合污的形象张本、铺垫。

问题探讨

第10段写了屈原临死前和渔父的两次对话。如何理解这两次对话的内容?在文中有何作用?

①“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”

第一次对话形象地揭示了屈原的悲剧是时代的悲剧:清醒者必然遭到厄运。

这既是回答渔父的问题,也是对屈原不合理遭遇的解释,更是屈原对自我人格立场的持守。

②“人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白,而蒙世俗之温蠖乎?”

第二次对话形象地突出了屈原的高贵品质,表明誓不改变自己的政治主张和人生信念。

这两次对话实际上是一段精辟的人生哲理的议论:既评屈原之志,亦抒太史公之情。

文章第11段提到了宋玉、唐勒、景差之徒,有什么作用?

屈原既死,赋存国亡。“屈平词赋悬日月”(李白《江上吟》),他创造的楚辞诗体后继有人,宋玉、唐勒、景差之徒继承了他的文学主张,但后继者“终莫敢直谏”,无人继承他的政治主张。

第11段写出了屈原对后世的影响。这一段寓评于叙,将宋玉、唐勒、景差这些楚辞的后继者与屈原相对照,将楚之灭亡与屈原相联系,写出了屈原无可比拟的崇高伟大和对楚国不可估量的巨大影响。

2、本文在塑造屈原的同时,还塑造渔父这一形象。

他具有怎样的处世态度?为何要塑造这一形象?

渔父的处世态度:

对于塑造屈原,起到了对比、衬托的作用。

通过屈原和渔父的问与答,表现了两种对立的人生态度和截然不同的思想性格。

明哲保身、随遇而安、知天达命、与世推移的处世态度。

渔父在文中的作用:

屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称。然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏。其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭。(自屈原沉汨罗后百有馀年,汉有贾生,为长沙王太傅。过湘水,投书以吊屈原。)

太史公曰:“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志。适长沙,过屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令若是!读《鵩鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”

徒:同类。

以:介词,凭借。

祖:名词意动用法。

同、轻:a.作v.

然:a.词尾,……的样子。

屈原与渔父的这两次对话在全文中起什么作用?

(1)结构上:承上启下,紧承“顷襄王怒而迁之”,也为后面屈原的投汩罗江自尽埋下了伏笔。

(2)内容上:本段内容取材于《渔父》,几乎照搬。

太史公借转述以表达对屈原的赞美和礼敬,可以说是寓评于叙。司马迁把渔父和屈原的观点两相比照,是对屈原的“志洁行廉”的高贵人格和宁为玉碎、不为瓦全的抗争精神的赞扬和景仰,揭示出屈原抗争的社会意义,同时也表露出作者对黑暗势力的强烈愤慨和对屈原的同情惋惜之情。

司马迁为什么悲其“志”

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖西伯(文王)拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《三百篇》,大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。……终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。 ——《报任安书》

“史公与屈子,实有同心” 。

屈原列传

司马迁

知人论世

司马迁(约前145~约前90),字子长,西汉著名史学家、文学家、思想家。夏阳(现在陕西韩城)人。继父职,任太史令。因替投降匈奴的李陵辩护,入狱遭宫刑。出狱后任中书令(掌管皇帝机要文件),发愤著书,历尽艰辛,在公元前91年前后完成《史记》。

知人论世

太史公曰:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子。孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世、正《易传》,继《春秋》、本《诗》、《书》、《礼》、《乐》之际?’”意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉!

——司马迁《太史公自序》

祸莫憯于欲利,悲莫痛于伤心,行莫丑于辱先,而诟莫大于宫刑。刑余之人,无所比数,非一世也,所从来远矣。昔卫灵公与雍渠载,孔子适陈;商鞅因景监见,赵良寒心;同子参乘,爰丝变色:自古而耻之。夫中材之人,事关于宦竖,莫不伤气,况忼慨之士乎!

太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辞令,其次诎体受辱,其次易服受辱,其次关木索、被箠楚受辱,其次剔毛发、婴金铁受辱,其次毁肌肤、断肢体受辱,最下腐刑极矣!传曰“刑不上大夫。”此言士节不可不勉励也。

所以隐忍苟活,幽于粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙陋没世,而文采不表于后也。

——司马迁《报任安书》

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖西伯(文王)拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《三百篇》,大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。……终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。

《史记》是我国第一部纪传体通史,记载了从传说中的黄帝到汉武帝三千年间的历史。全书共130篇,含本纪12篇、表10篇,书8篇,世家30篇,列传70篇,共一百三十篇,五十二万六千五百余字。本纪记帝王,世家述诸侯,列传叙人臣,书记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用。《史记》不但具有很高的史学价值,而且具有很高的文学价值,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

史记体例

十二本纪

三十世家

七十列传

十表

八书

记历代帝王政绩

记诸侯国和汉代诸侯、勋贵兴亡

记重要人物的言行事迹,主要叙人臣,其中最后一篇为自序

大事年表

记各种典章制度记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用

《史记》共一百三十篇,五十二万六千五百余字

史书体例

①通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。

②编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》。

③国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》。

④断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。

⑤纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。

⑥纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。

屈原(约公元前340—公元前278年),芈姓,屈氏,名平,字原,又自云名正则,字灵均,出生于楚国丹阳秭归(今湖北宜昌),战国时期楚国诗人、政治家。楚武王熊通之子屈瑕的后代。少年时受过良好的教育,博闻强识,志向远大。早年受楚怀王信任,任左徒、三闾大夫,兼管内政外交大事。 提倡“美政”,主张对内举贤任能,修明法度,对外力主联齐抗秦。因遭贵族排挤诽谤,被先后流放至汉北和沅湘流域。 楚国郢都被秦军攻破后,自沉于汨罗江,以身殉楚国。

知人论世

屈原是一位伟大的爱国诗人,中国浪漫主义文学的奠基人,开辟了“香草美人”的传统,被誉为“楚辞之祖” 。 屈原作品的出现,标志着中国诗歌进入了一个由大雅歌唱到浪漫独创的新时代 ,其主要作品有《离骚》《九歌》《九章》《天问》等。以屈原作品为主体的《楚辞》是中国浪漫主义文学的源头之一,以最著名的篇章《离骚》为代表的《楚辞》与《诗经》中的《国风》并称为“风骚” ,对后世诗歌产生了深远影响。

1953年,在屈原逝世2230周年之际,世界和平理事会通过决议,确定屈原为当年纪念的世界四大文化名人之一。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

初步诵读

请问本文写作顺序是?

以屈原的活动时间为序,概括了屈原的人生经历。

屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。博闻强志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。王甚任之。

之:结构助词,的。

博闻强志:见闻广博,记忆力强。闻,动→名。志,记忆力。

于:介词,表范围界限,在。

入:动→状,对(在)朝廷内。

出:动→状,对(在)朝廷外。

任:信任。

本段简介屈原

以及楚王对他的信任

王怎样“甚任之” ?为什么“甚任之”?

表现:

王甚任之:“为左徒”,“入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯”。

原因:①楚之同姓:屈原的祖先屈瑕是楚武王的儿子,受封于屈,因以屈为氏,是楚国王族中的一支;

②屈原具有杰出的才能,“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”。

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。上官大夫见而欲夺之,屈平不与,因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知,每一令出,平伐其功,曰以为‘非我莫能为’也。”王怒而疏屈平。

害:嫉妒。

为:制定。

属(zhǔ):撰写。

伐:夸耀,炫耀。

以为:认为。

而:连词,表顺承。

本段讲述屈原遭谗被疏

屈原被疏远的原因是什么?

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。上官大夫见而欲夺之,屈平不与。因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知。每一令出,平伐其功,曰以为‘非我莫能为’也。”王怒而疏屈平。

小人的嫉妒、楚王的昏庸、屈原坚守正道不同流合污。

屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作离骚。离骚者,犹离忧也。//夫天者,人之始也;父母者,人之本也。人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,未尝不呼父母也。

疾:恨、痛心。 听:动作名,听觉。

之:取独。 而:连词,表修饰。

犹:如同,好像。

离:罹,遭受。

穷:处境困难。

反:返回,文章有思念的意思。

屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱,若《离骚》者,可谓兼之矣。

以:连词,来。

间:离间。

而:转折连词,却。

见、被:被动词。

盖:副词,大概。

上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。其文约,其辞微,其志洁,其行廉。其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推此志也,虽与日月争光可也。

刺:讥刺。

明:阐明。

见:通“现”,表现。

廉:棱角,引申为品性端方不苟。

类:事例。

虽:连词,表让步,即使。

本段议论屈原

穷愁幽思而作《离骚》

屈原为什么作《离骚》?

屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

不满国君的昏庸和朝廷的黑暗,故忧愁忧思而作《离骚》。

第3段包括几层?作者是怎样对《离骚》进行记叙和议论的?

第一层,从本段开头至“可谓兼之矣”。第一句记叙屈原“忧愁幽思而作《离骚》”,以下几句就“忧”“怨”展开议论,分析产生忧怨的原因,寄寓作者对屈原的深切同情。

第二层,从“上称帝喾”至“故死而不容”。前两句概述《离骚》的主要内容,以下几句就其文、辞、志、行进行评论,评价其艺术成就。

第三层,其余。赞扬屈原的“泥而不滓”“与日月争光”的高贵品质。

阅读4—7段,概括内容要点。

屈平既绌,其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之。乃令张仪详去秦,厚币委质事楚,曰:“秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商於之地六百里。”楚怀王贪而信张仪,遂绝齐,使使如秦受地。张仪诈之曰:“仪与王约六里,不闻六百里。”楚使怒去,归告怀王。怀王怒,大兴师伐秦。秦发兵击之,大破楚师于丹、淅,斩首八万,虏楚将屈匄,遂取楚之汉中地。怀王乃悉发国中兵,以深入击秦,战于蓝田。魏闻之,袭楚至邓。楚兵惧,自秦归。而齐竟怒,不救楚,楚大困。

既:副词,已经。 患:忧虑,担心。

乃:连词,于是,就。 使使:派遣 使者。

如:动词,到。 悉:副词,尽、全。

以:连词,表目的。用来。 而:连词,表顺承。

六百里六百里

明年,秦割汉中地与楚以和。楚王曰:“不愿得地,愿得张仪而甘心焉。”张仪闻,乃曰:“以一仪而当汉中地,臣请往如楚。”如楚,又因厚币用事者臣靳尚,而设诡辩于怀王之宠姬郑袖。怀王竟听郑袖,复释去张仪。是时屈原既疏,不复在位,使于齐,顾反,谏怀王曰:“何不杀张仪?”怀王悔,追张仪,不及。

其后诸侯共击楚,大破之,杀其将唐眜。

而:连词,表顺承。

往如:同义复词。构成复词的两个语素义相同或相近。(想念、书籍、和谐、智慧、行走、美妙、呼唤等。)

因:趁机。

张仪张仪

时秦昭王与楚婚,欲与怀王会。怀王欲行,屈平曰:“秦,虎狼之国,不可信,不如毋行。”怀王稚子子兰劝王行:“奈何绝秦欢!”怀王卒行。入武关,秦伏兵绝其后,因留怀王,以求割地。怀王怒,不听。亡走赵,赵不内。复之秦,竟死于秦而归葬。

卒:最终、终于。

亡:逃亡。

内:通“纳”,接纳。

之:动词,到。

竟:副词,最后、终了。

入秦入秦

楚怀王三次被骗,终客死于秦。

1、因张仪许商於之地六百里,与齐绝交

2、因张仪贿赂靳尚、郑袖,放跑张仪

3、受秦昭王之邀,被扣留,客死于秦

屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在?

(1)揭露楚王的昏聩和用人不当造成国家的衰败;

(2)用楚国外交上的一系列失败印证屈原外交上的远见卓识,说明屈原被排斥给楚国造成的巨大影响;

(3)既呼应前面《离骚》创作“盖自怨生”,也为后面的议论抒情及对话作铺垫。

长子顷襄王立,以其弟子兰为令尹。楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也。屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反。冀幸君之一悟,俗之一改也。其存君兴国,而欲反复之,一篇之中,三致志焉。然终无可奈何,故不可以反。卒以此见怀王之终不悟也。人君无愚智贤不肖,莫不欲求忠以自为,举贤以自佐。然亡国破家相随属,而圣君治国累世而不见者,其所谓忠者不忠,而所谓贤者不贤也。怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪,疏屈平而信上官大夫、令尹子兰,兵挫地削,亡其六郡,身客死于秦,为天下笑,此不知人之祸也。

以:介词,把。

冀:希望。

然:转折连词,但是。

为:被。

不知人之祸

国家危难之际,屈原的态度和信念是什么?表现了什么精神?

态度:嫉之,眷顾楚国,系心怀王,

信念:不忘欲反,冀幸君之一悟、俗之一改,存君兴国

精神:忠贞不渝的爱国精神

这一部分作者议论的观点是什么?对表现屈原有什么作用?

观点:这一部分作者指出楚国的危难在于“怀王之终不悟”,“此不知人之祸也”。

作用:通过议论,突出了屈原对楚国(兴盛衰亡)举足轻重的作用。

令尹子兰闻之,大怒。卒使上官大夫短屈原于顷襄王。顷襄王怒而迁之。

短:a.作v.

怒而迁之

渔 父

屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世皆浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世皆浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不餔其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳。又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?”乃作《怀沙》之赋。于是怀石,遂自投汨罗以死。

被:披。

是以:因此。

日月无光

作者在塑造屈原形象时,除了主要写他的语言,还写了他的行为、外貌,试从文中找出,并说明其作用。

至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。

刻画了屈原心力交瘁、心事重重、形销骨立的外在形象。

为下文突出屈原守节不渝、不与世俗同流合污的形象张本、铺垫。

问题探讨

第10段写了屈原临死前和渔父的两次对话。如何理解这两次对话的内容?在文中有何作用?

①“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”

第一次对话形象地揭示了屈原的悲剧是时代的悲剧:清醒者必然遭到厄运。

这既是回答渔父的问题,也是对屈原不合理遭遇的解释,更是屈原对自我人格立场的持守。

②“人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白,而蒙世俗之温蠖乎?”

第二次对话形象地突出了屈原的高贵品质,表明誓不改变自己的政治主张和人生信念。

这两次对话实际上是一段精辟的人生哲理的议论:既评屈原之志,亦抒太史公之情。

文章第11段提到了宋玉、唐勒、景差之徒,有什么作用?

屈原既死,赋存国亡。“屈平词赋悬日月”(李白《江上吟》),他创造的楚辞诗体后继有人,宋玉、唐勒、景差之徒继承了他的文学主张,但后继者“终莫敢直谏”,无人继承他的政治主张。

第11段写出了屈原对后世的影响。这一段寓评于叙,将宋玉、唐勒、景差这些楚辞的后继者与屈原相对照,将楚之灭亡与屈原相联系,写出了屈原无可比拟的崇高伟大和对楚国不可估量的巨大影响。

2、本文在塑造屈原的同时,还塑造渔父这一形象。

他具有怎样的处世态度?为何要塑造这一形象?

渔父的处世态度:

对于塑造屈原,起到了对比、衬托的作用。

通过屈原和渔父的问与答,表现了两种对立的人生态度和截然不同的思想性格。

明哲保身、随遇而安、知天达命、与世推移的处世态度。

渔父在文中的作用:

屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称。然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏。其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭。(自屈原沉汨罗后百有馀年,汉有贾生,为长沙王太傅。过湘水,投书以吊屈原。)

太史公曰:“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志。适长沙,过屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令若是!读《鵩鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”

徒:同类。

以:介词,凭借。

祖:名词意动用法。

同、轻:a.作v.

然:a.词尾,……的样子。

屈原与渔父的这两次对话在全文中起什么作用?

(1)结构上:承上启下,紧承“顷襄王怒而迁之”,也为后面屈原的投汩罗江自尽埋下了伏笔。

(2)内容上:本段内容取材于《渔父》,几乎照搬。

太史公借转述以表达对屈原的赞美和礼敬,可以说是寓评于叙。司马迁把渔父和屈原的观点两相比照,是对屈原的“志洁行廉”的高贵人格和宁为玉碎、不为瓦全的抗争精神的赞扬和景仰,揭示出屈原抗争的社会意义,同时也表露出作者对黑暗势力的强烈愤慨和对屈原的同情惋惜之情。

司马迁为什么悲其“志”

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖西伯(文王)拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《三百篇》,大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。……终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。 ——《报任安书》

“史公与屈子,实有同心” 。