(含解析)第一单元 食物生产与社会生活——2021-2022学年高二历史人教统编版选择性必修二重难点练习

文档属性

| 名称 | (含解析)第一单元 食物生产与社会生活——2021-2022学年高二历史人教统编版选择性必修二重难点练习 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 164.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-19 21:18:15 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 食物生产与社会生活

重点练习

1.农业的产生是人类历史上的一次巨大革命,这场革命被称为“农业革命”或“新石器革命”。下列现象能够直接论证这一观点的是( )

A.世界人口出现快速增长 B.原始宗教的产生与传播

C.天文、历法、科技发展迅速 D.城市和国家的兴起与发展

2.古希腊人在黑海地区活动频繁,黑海沿岸有大量的古希腊殖民地,从黑海地区输出的有谷物、咸鱼、皮革和奴隶。在南方,古希腊人和古埃及有频繁的贸易往来。据此推知,当时的古希腊( )

A.已经进入封建社会 B.海外贸易发达

C.政府垄断商业贸易 D.农业经济繁荣

3.恩格斯认为,私有制是随着使经常的交换成为可能的第一次社会大分工,即游牧部落从其余的野蛮人群中分离出来之后出现的。但是,他同时也坦承:至于畜群怎样并且在什么时候从部落或氏族的共同占有变为各个家庭家长的财产,我们至今还不得而知。恩格斯在此给出的只是( )

A.私有制产生的时代背景条件 B.私有制产生的原因和具体过程

C.私有制导致阶级剥削和压迫 D.私有制导致第一次社会大分工

4.中国引进美洲作物,大多发生在明清时期,其中既有玉米、甘薯、马铃薯等重要的粮食作物,也有花生、向日葵一类的油料作物;既有番茄、辣椒、菜豆、番石榴、番荔枝等果蔬,又有烟草、陆地棉等经济作物,总数超过了 20种。这些外来作物的引进对中国明清时期农业发展的影响不包括( )

A.丰富了中国农产品种类 B.改变了中国的经济结构

C.利于充分用地和养地 D.提高农产品商业化程度

5.水稻在16世纪晚期被引入巴拿马,17世纪晚期被引入南卡罗来纳州,从而使得这两个地区分别成为西班牙和英国这两个帝国的谷仓。在加勒比海大部分地区,水稻成为传统饮食的一部分,尤其是在英国人引进的印度劳工的居住地,或西非奴隶集中居住的地方。据此可知( )

A.西、英在美洲竞争激烈 B.拉美人民的主食结构发生改变

C.殖民活动影响作物分布 D.拉美成为西、英的原材料提供地

6.旧大陆禽畜的传入和繁衍极大地改变了美洲的动物群落,大大地提高了生产力,有力地推动了畜牧业、农业发展。但也有人认为旧大陆禽畜的传入破坏了美洲的植被,损害了生态环境。这些看法反映了( )

A.物种交流的影响的复杂性 B.不同阶级的看法不同

C.农业文明向工业文明转变的艰难性 D.人们看待问题的片面性

7.“手中有粮,心中不慌”,对于以耕种为生的农民来说,小小粮仓不仅承载着他们的财富,更承载着他们的希望。据了解,与传统储粮方式相比,使用彩钢小粮仓储粮每百斤减损2.5~5千克,一个小粮仓可减损粮食近100千克。以1000个项目农户使用计算,存粮100多万千克,每年可减少储粮损失5万~10万千克,产生的经济效益相当可观。材料反映了( )

A.农民储粮观念的改变

B.储粮技术的进步

C.农民收入的增加

D.国家粮食安全的保证

8.在铁路和轮船时代到来之前,从国外大量进口粮食的可能性非常有限,要发展工业经济,意味着主要由国内农业所提供的粮食必先大幅度地增产,即农业革命。材料强调的是( )

A.工业发展之后应首先注重粮食生产 B.工业革命使英国农业生产率快速提升

C.农业进步为英国工业革命奠定基础 D.交通运输业的革命是工业革命的前提

9.据统计,2019年我国各地调整和减少了低质、低效作物的种植。受市场价格和大豆补贴政策影响,东北地区扩大了大豆等作物的种植面积,豆类播种面积达到11.07万平方千米。这些政策( )

A.推动了农村种植结构的调整 B.完善了家庭联产承包责任制

C.不利于我国解决粮食安全问题 D.有利于因地制宜发展经济作物

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 四千年前,出现了“丰下类型”的原始文化。这种文化遗址在辽宁西部地区分布得十分密集,堆积一般很厚,说明定居时间已经很久。赤峰水地遗址发现了大量磨盘。收割工具和粮食加工工具相对增多。

材料二 “丰下类型”同一遗址的房屋,小房才容一身,大房则直径可达四五米,并外附小间。房内遗留的物品一般是粗简的炊具,个别房屋内则有贝和玉牌等贵重物品。墓葬或有葬具,或无葬具,殉葬的猪狗和陶器也是有多有少。某些墓主人无珍贵饰品,个别墓葬的人骨却佩有非常贵重的大小玛瑙块,项前还有成串的石珠。赤峰等地墓葬中发现有成年男女的合葬墓,这是对某些妇女可随便加以杀殉的表现。因为这种土坑墓都是一次埋葬的,墓中死者必须同时葬入,而一个家庭夫妻同时自然死亡的可能性毕竟很少,因此墓中的女骨不是其正妻,而应该是那些“奴隶式的婢妾”。“丰下类型”的居住遗址周围往往有高大的石筑城墙。这种墙周长数百米,现存高度数米,工程浩繁,牢固耐久。

——以上材料均摘编自《从辽宁的考古发现看私有制、商品生产和货币的产生》

(1)根据材料一并结合所学知识,提取关于“丰下类型”原始文化食物生产的历史信息。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“丰下类型”人类社会生活的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,从历史角度认识“丰下类型”原始文化。

难点练习

1.农业、畜牧业的产生,使人类的经济从旧石器时代的以采集、狩猎为基础的攫取性经济逐渐转变为以农业、畜牧业为基础的生产性经济。以下关于农业产生的意义说法不正确的是( )

A.农业的出现是人类经济和社会生活上的第一次革命

B.农业的出现促进了人类生活和生产方式的变化

C.农业的出现推动了科学技术的发展

D.农业和畜牧业的产生标志着人类对自然界认识的开始

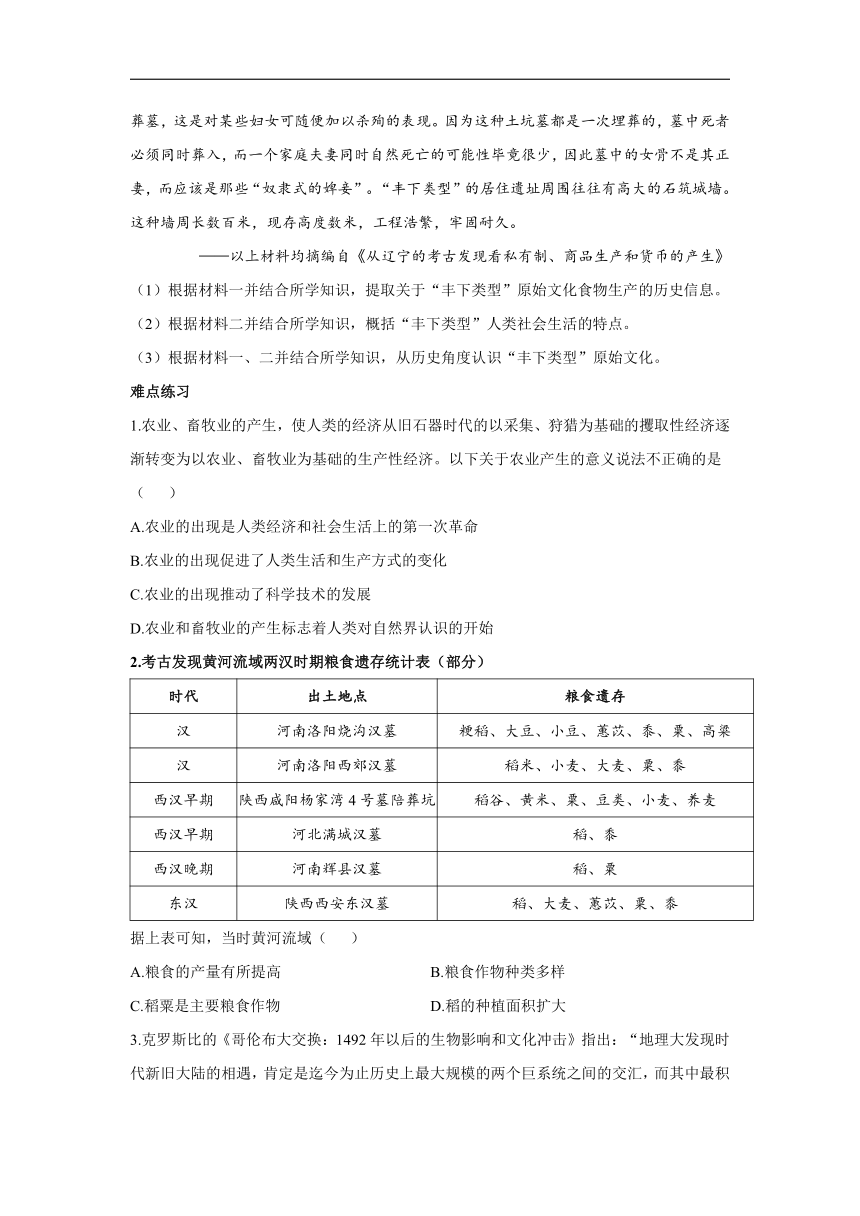

2.考古发现黄河流域两汉时期粮食遗存统计表(部分)

时代 出土地点 粮食遗存

汉 河南洛阳烧沟汉墓 粳稻、大豆、小豆、蕙苡、黍、粟、高粱

汉 河南洛阳西郊汉墓 稻米、小麦、大麦、粟、黍

西汉早期 陕西咸阳杨家湾4号墓陪葬坑 稻谷、黄米、粟、豆类、小麦、养麦

西汉早期 河北满城汉墓 稻、黍

西汉晚期 河南辉县汉墓 稻、粟

东汉 陕西西安东汉墓 稻、大麦、蕙苡、粟、黍

据上表可知,当时黄河流域( )

A.粮食的产量有所提高 B.粮食作物种类多样

C.稻粟是主要粮食作物 D.稻的种植面积扩大

3.克罗斯比的《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》指出:“地理大发现时代新旧大陆的相遇,肯定是迄今为止历史上最大规模的两个巨系统之间的交汇,而其中最积极的后果之一就是玉米、南瓜、番茄、马铃薯、番薯、花生等美洲作物输入旧世界。”关于新航路开辟后美洲物种的外传,以下说法错误的是( )

A.16世纪中叶起,玉米在南欧地区广泛种植,成为主要的粮食和饲料作物之一

B.明朝万历年间,番茄开始作为食用蔬菜在农场种植

C.16世纪末,马铃薯作为食用作物开始在欧洲推广

D.辣椒于16世纪传到英国和中欧各国,16世纪后期传入中国

4.西欧的海外殖民扩张,也促进了世界动植物的大交流。美洲特有的作物玉米、甘薯、马铃薯、烟草、橡胶等传入旧大陆,后来又传入大洋洲;旧大陆的水稻、小麦、油菜籽、甘蔗、麻类等作物,鸡、猪、马、牛、羊、驴等禽畜也传入美洲,很大程度上改变了当地人的生活。以下说法错误的是( )

A.传入美洲的欧亚粮食作物有小麦、大麦、水稻

B.传入美洲的蔬菜有黄瓜、甜瓜、豌豆,经济作物有甘蔗等

C.欧洲移民把鸡、牛、驴、猪、羊等禽畜传入美洲,禽畜主要用作食用

D.欧洲禽畜在美洲繁衍生息,极大地改变了美洲的动物群落

5.16世纪50年代开始,欧洲的自然科学家把数千种新发现的物种进行了分类,确定了适应欧洲不同气候和土壤的少部分物种,其中的一些食物物种对欧洲人的饮食习惯产生了重要影响。这反映出( )

A.自然科学家主导了世界物种交流 B.世界联系加强影响人类物质生活

C.欧洲饮食结构变化引发商业革命 D.新航路开辟促进世界贸易的发展

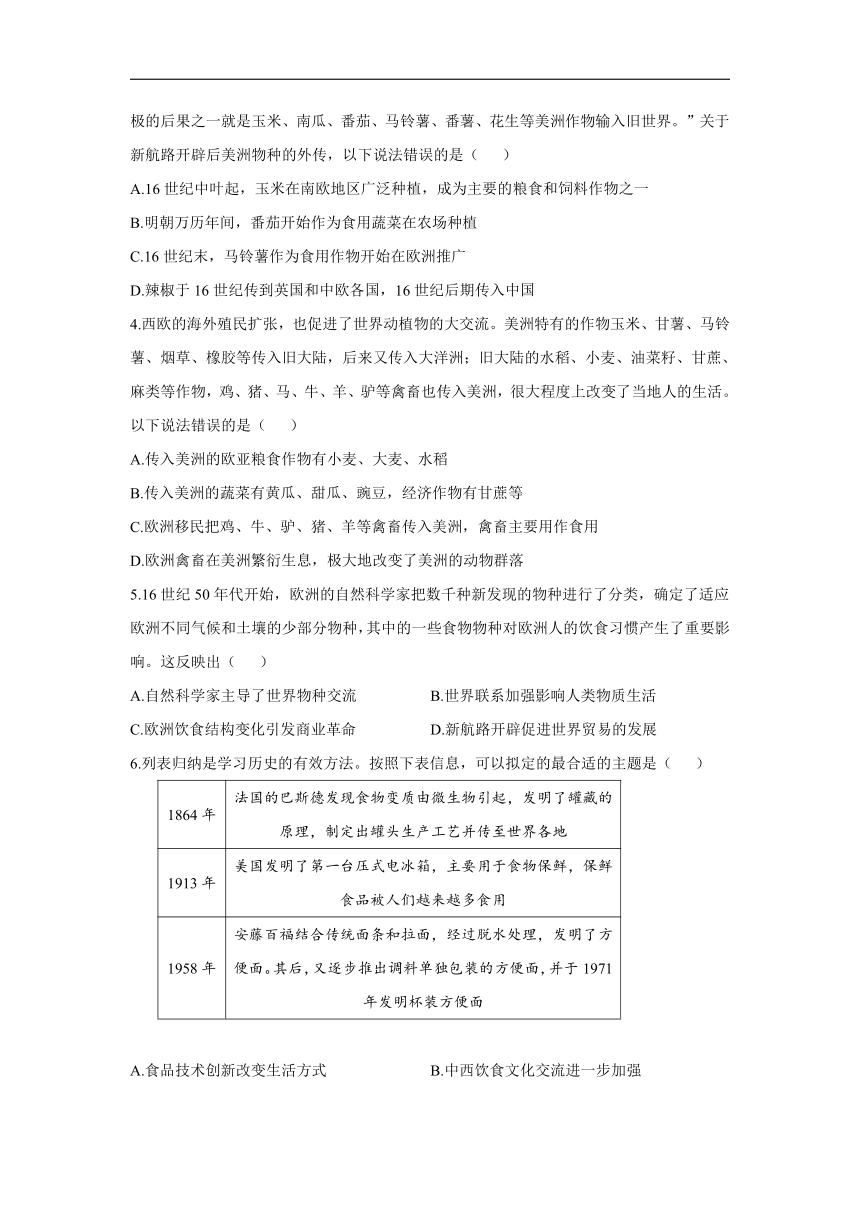

6.列表归纳是学习历史的有效方法。按照下表信息,可以拟定的最合适的主题是( )

1864年 法国的巴斯德发现食物变质由微生物引起,发明了罐藏的原理,制定出罐头生产工艺并传至世界各地

1913年 美国发明了第一台压式电冰箱,主要用于食物保鲜,保鲜食品被人们越来越多食用

1958年 安藤百福结合传统面条和拉面,经过脱水处理,发明了方便面。其后,又逐步推出调料单独包装的方便面,并于1971年发明杯装方便面

A.食品技术创新改变生活方式 B.中西饮食文化交流进一步加强

C.科技进步推动食品种类创新 D.工业革命推动食物结构改变

7.阅读材料,完成下列要求。

材料 14世纪以来人类食物种类及供给情况简表(部分)

时间 地区 食物种类及供给情况 备注

14世纪 欧洲 食物以小麦、大麦和稞麦为主,多次陷入粮荒 14世纪,黑死病在欧洲多次肆虐,欧洲人口迅速减少

16世纪 欧洲、亚洲 增加了番茄、甘薯、玉米、马铃薯等,粮食产量极大增加 全球范围内农作物大传播

19世纪 欧美地区 出现罐装食品、防腐食品等,食品加工业大发展 1860年,英国政府制定了第一部《食品安全法》

19世纪末20世纪初 欧美地区 出现巧克力棒、人造奶油、高汤等美味食品 1906年,美国通过了第一部联邦食品法

二战后 世界范围 20世纪六七十年代,欧美出现快餐食品,非洲出现粮食危机,西欧出现食物生产过剩 1974年,联合国通过了《消灭饥饿和营养不良世界宣言》《世界粮食安全国际约定》;欧盟于2002年出台了《食品通用法》

上表反映了有关人类食物的多种变化趋势。指出其中一种趋势并结合世界史相关史实说明其形成的原因。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

答案以及解析

重点练习

1.答案:A

解析:根据所学知识可知,农业革命的直接影响是改变了生产方式,增加了食物供给,加速了人口增长,A项正确。旧石器时代就已经产生了原始宗教,B项错误;天文、历法和科技是农业发展的产物,其发展迅速属于进一步的影响,C项错误;城市国家的兴起与发展不能直接论证农业革命,D项错误。

2.答案:B

解析:本题考查古希腊的商业贸易。根据材料信息可知,当时古希腊与黑海、地中海周围地区都有频繁的贸易往来,故B项正确;根据材料信息“奴隶”可知,古希腊当时尚未进入封建社会, A项错误;仅从材料信息无法推知C项结论,排除;材料无法体现古希腊农业经济发展情况,故排除D项。

3.答案:A

解析:本题考查私有制产生的时代背景条件。根据材料信息可知,恩格斯认为私有制是随着第一次社会大分工而出现的, 即指出了私有制出现的时代背景和条件,故A项正确。

4.答案:B

解析:外来作物的引进丰富了中国农产品的种类,改变了农产品的结构,利于充分用地和养地,提高了农产品的商品化程度,故A、C、D正确,不符合题意;“改变了中国的经济结构”与对“农业发展的影响”不符,故B错误,符合题意。

5.答案:C

解析:要结合近代欧洲的殖民活动来理解材料中现象。西班牙、英国在美洲建立了大量殖民地,他们在巴拿马、南卡罗来纳州、加勒比海大部分地区种植水稻,正是殖民活动影响的体现,C项正确;A项与材料无关;B项不能由材料得出;D项与材料主旨不符。

6.答案:A

解析:材料中的看法反映了旧大陆禽畜传入美洲后的多元影响,体现了物种交流的影响的复杂性,故A项正确。B、C、D三项均不符合材料主旨,故排除。

7.答案:B

解析:材料“使用彩钢小粮仓储粮每百斤减损2.5~5千克,一个小粮仓可减损粮食近100千克”反映了储粮技术的进步,故B项正确;材料体现的是农民采用新的储粮方式,没有涉及观念的改变,故排除A项;C、D两项不符合材料主旨,故均排除。

8.答案:C

解析:材料中“铁路和轮船时代”指的是工业革命时代,“从国外大量进口粮食的可能性非常有限”“由国内农业所提供的粮食必先大幅度地增产”表明从国外大量进口粮食是不现实的,要先进行农业革命,使国内粮食大幅度增产,为工业经济提供支持,即农业进步为工业革命奠定基础,故答案为C项;材料表明应先注重粮食的生产,才能保障工业革命,排除A项;B、D项无法由材料得出,故排除。

9.答案:A

解析:根据材料并结合所学知识可知,这些政策有利于农村种植结构的调整,减少粮食作物种植面积,扩大优质经济作物种植面积。这是建立,在我国粮食生产逐年增收、粮食供应相对充足的基础上的;故选A项,排除C项。材料没有涉及家庭联产承包责任制,故排除B项;D项在材料中未体现,故排除。

10.答案:

(1)历史信息:原始农业有较大发展;粮食产量有较大提高;定居生活出现。

(2)特点:私有制出现,贫富分化明显;审美意识萌发;阶级分化形成;有防御性军事设施保护。

(3)认识:“丰下类型”原始文化的原始农业发展,粮食较丰富,促进了相关手工业的发展;产品剩余导致私有制形成和阶级的对立;大规模城墙的修建说明早期国家机器处于形成中。

难点练习

1.答案:D

解析:农业和畜牧业的产生使得人类得以生产自己需要的产品,从较多地依靠、适应自然逐步转变为利用、改造自然,故农业和畜牧业的产生是人类对自然界认识的一个飞跃,不是开始。故D项说法错误,符合题意。

2.答案:B

解析:本题考查两汉的食物。根据材料中粮食遗存统计表中所列的粮食种类可以看出,两汉时期除了稻、粟等作物外,还有高梁、荞麦、大麦等作物,说明当时粮食作物种类多样,B正确。题干只列举了粮食的种类,并未涉及产量高低,无法得出粮食产量提高的结论,排除A;题千中稻、粟是诸多粮食作物中的两种, 不能断定其是主要的粮食作物,排除C,题干中只能证明两汉时期稻谷广泛种植,不能得出稻谷种植面积扩大,排除D。

3.答案:B

解析:明朝万历年间,番茄由欧洲传教士引入中国,长期当作观赏和药用植物。清朝光绪年间,番茄开始作为食用蔬菜在农场种植,故B错误,符合题意。根据所学可知A、C、D均符合史实,不符合题意。

4.答案:C

解析:欧洲移民把鸡、牛、驴、猪、羊等禽畜传入美洲。牛、驴主要用作役畜,猪、羊、鸡则主要用于食用。故C项说法错误,符合题意。

5.答案:B

解析:本题考查物种交流对欧洲饮食习惯的影响。根据“16 世纪50年代开始”“数千种新发现的物种”可知是新航路开辟带来的新物种,材料表明世界各地之间的联系加强,促进了世界物种交流,对当时欧洲人的饮食习惯产生了重要影响,故B项正确;自然科学家对物种交流有影响,但不能主导物种交流,故A项错误;商业革命引发欧洲饮食结构变化和材料主旨不符,C项错误;材料反映的是物种交流对欧洲饮食习惯的影响,没有涉及世界贸易的发展,排除D项。

6.答案:A

解析:本题结合历史解释考查食品贮藏方式。根据“发明了罐藏的原理,制定出罐头生产工艺并传至世界各地”“又逐步推出调料单独包装的方便面,并于1971年发明杯装方便面”可以看出,随着技术的进步,人们对于食品的生产加工与储藏的工艺也在不断进步,逐步改变了人们的生活方式,A正确;材料没有体现交流,排除B;材料与食品种类创新无关,排除C;工业革命并没有改变食物结构,排除D。

7.答案:

示例1:人类食物由原产地区域消费为主转向全球交流。

16世纪以前,人类处于相对分散、彼此隔离的状态,各大洲之间的经济文化交流相对较少,人类食物以原产地消费为主。16世纪以来,随着新航路的开辟,世界开始成为一个密切联系的整体,世界市场逐步形成,各大洲的食物在全球范围内交流。可见,人类食品产地的变化,反映了 16世纪以来的全球化进程。

示例2:食品生产工业化趋势明显。

工业革命以前,人类社会处于以农牧业为主要生产方式的农业文明阶段,农牧业提供的初级农产品是主要生活资料,人类饮食依赖于传统农牧业和手工生产。随着两次工业革命的开展,人类逐渐进入工业文明时期,传统农牧业也经历了近代转型,经过工业加工的食品日益普及并受到人们的喜爱。可见,工业革命推动了食品生产工业化的发展。

(其他答案言之成理也可,如:人类食品由偏重产量和美味到注重食品安全;食品安全由一国重视到多国联动协调;人类饮食逐渐向追求卫生、营养和便捷发展;粮食危机逐渐引起全球重视)

解析:本题考查人类食物的变化趋势。首先,阅读表格材料,在理解材料内容的基础上提炼出人类食物的一种变化趋势。如根据14世纪欧洲“食物以小麦、大麦和稞麦为主”,到16世纪欧洲、亚洲“增加了番茄、甘薯、玉米、马铃薯等”,可以提炼出观点“人类食物由原产地区域消费为主转向全球交流”。其次,根据自己提炼的观点,结合新航路的开辟等相关所学知识,说明“人类食物由原产地区域消费为主转向全球交流”这一趋势形成的原因,注意史论结合,逻辑清晰,论据充分。比如16世纪以前,人类处于相对孤立分散、彼此隔离的状态,各大洲之间的经济文化交流相对较少,人类食物以原产地消费为主,如14世纪欧洲的食物主要以小麦、大麦和稞麦为主。16世纪以来,随着新航路的开辟,世界开始成为一个密切联系的整体,世界市场也逐步形成,各大洲的食物在全球范围内交流,如16世纪的欧洲和亚洲增加了番茄、甘薯、玉米、马铃薯等。最后,可以根据自己提炼的观点,结合上述原因的分析,作出人类食品产地的变化反映了16世纪以来的全球化进程这一总结。

重点练习

1.农业的产生是人类历史上的一次巨大革命,这场革命被称为“农业革命”或“新石器革命”。下列现象能够直接论证这一观点的是( )

A.世界人口出现快速增长 B.原始宗教的产生与传播

C.天文、历法、科技发展迅速 D.城市和国家的兴起与发展

2.古希腊人在黑海地区活动频繁,黑海沿岸有大量的古希腊殖民地,从黑海地区输出的有谷物、咸鱼、皮革和奴隶。在南方,古希腊人和古埃及有频繁的贸易往来。据此推知,当时的古希腊( )

A.已经进入封建社会 B.海外贸易发达

C.政府垄断商业贸易 D.农业经济繁荣

3.恩格斯认为,私有制是随着使经常的交换成为可能的第一次社会大分工,即游牧部落从其余的野蛮人群中分离出来之后出现的。但是,他同时也坦承:至于畜群怎样并且在什么时候从部落或氏族的共同占有变为各个家庭家长的财产,我们至今还不得而知。恩格斯在此给出的只是( )

A.私有制产生的时代背景条件 B.私有制产生的原因和具体过程

C.私有制导致阶级剥削和压迫 D.私有制导致第一次社会大分工

4.中国引进美洲作物,大多发生在明清时期,其中既有玉米、甘薯、马铃薯等重要的粮食作物,也有花生、向日葵一类的油料作物;既有番茄、辣椒、菜豆、番石榴、番荔枝等果蔬,又有烟草、陆地棉等经济作物,总数超过了 20种。这些外来作物的引进对中国明清时期农业发展的影响不包括( )

A.丰富了中国农产品种类 B.改变了中国的经济结构

C.利于充分用地和养地 D.提高农产品商业化程度

5.水稻在16世纪晚期被引入巴拿马,17世纪晚期被引入南卡罗来纳州,从而使得这两个地区分别成为西班牙和英国这两个帝国的谷仓。在加勒比海大部分地区,水稻成为传统饮食的一部分,尤其是在英国人引进的印度劳工的居住地,或西非奴隶集中居住的地方。据此可知( )

A.西、英在美洲竞争激烈 B.拉美人民的主食结构发生改变

C.殖民活动影响作物分布 D.拉美成为西、英的原材料提供地

6.旧大陆禽畜的传入和繁衍极大地改变了美洲的动物群落,大大地提高了生产力,有力地推动了畜牧业、农业发展。但也有人认为旧大陆禽畜的传入破坏了美洲的植被,损害了生态环境。这些看法反映了( )

A.物种交流的影响的复杂性 B.不同阶级的看法不同

C.农业文明向工业文明转变的艰难性 D.人们看待问题的片面性

7.“手中有粮,心中不慌”,对于以耕种为生的农民来说,小小粮仓不仅承载着他们的财富,更承载着他们的希望。据了解,与传统储粮方式相比,使用彩钢小粮仓储粮每百斤减损2.5~5千克,一个小粮仓可减损粮食近100千克。以1000个项目农户使用计算,存粮100多万千克,每年可减少储粮损失5万~10万千克,产生的经济效益相当可观。材料反映了( )

A.农民储粮观念的改变

B.储粮技术的进步

C.农民收入的增加

D.国家粮食安全的保证

8.在铁路和轮船时代到来之前,从国外大量进口粮食的可能性非常有限,要发展工业经济,意味着主要由国内农业所提供的粮食必先大幅度地增产,即农业革命。材料强调的是( )

A.工业发展之后应首先注重粮食生产 B.工业革命使英国农业生产率快速提升

C.农业进步为英国工业革命奠定基础 D.交通运输业的革命是工业革命的前提

9.据统计,2019年我国各地调整和减少了低质、低效作物的种植。受市场价格和大豆补贴政策影响,东北地区扩大了大豆等作物的种植面积,豆类播种面积达到11.07万平方千米。这些政策( )

A.推动了农村种植结构的调整 B.完善了家庭联产承包责任制

C.不利于我国解决粮食安全问题 D.有利于因地制宜发展经济作物

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 四千年前,出现了“丰下类型”的原始文化。这种文化遗址在辽宁西部地区分布得十分密集,堆积一般很厚,说明定居时间已经很久。赤峰水地遗址发现了大量磨盘。收割工具和粮食加工工具相对增多。

材料二 “丰下类型”同一遗址的房屋,小房才容一身,大房则直径可达四五米,并外附小间。房内遗留的物品一般是粗简的炊具,个别房屋内则有贝和玉牌等贵重物品。墓葬或有葬具,或无葬具,殉葬的猪狗和陶器也是有多有少。某些墓主人无珍贵饰品,个别墓葬的人骨却佩有非常贵重的大小玛瑙块,项前还有成串的石珠。赤峰等地墓葬中发现有成年男女的合葬墓,这是对某些妇女可随便加以杀殉的表现。因为这种土坑墓都是一次埋葬的,墓中死者必须同时葬入,而一个家庭夫妻同时自然死亡的可能性毕竟很少,因此墓中的女骨不是其正妻,而应该是那些“奴隶式的婢妾”。“丰下类型”的居住遗址周围往往有高大的石筑城墙。这种墙周长数百米,现存高度数米,工程浩繁,牢固耐久。

——以上材料均摘编自《从辽宁的考古发现看私有制、商品生产和货币的产生》

(1)根据材料一并结合所学知识,提取关于“丰下类型”原始文化食物生产的历史信息。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“丰下类型”人类社会生活的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,从历史角度认识“丰下类型”原始文化。

难点练习

1.农业、畜牧业的产生,使人类的经济从旧石器时代的以采集、狩猎为基础的攫取性经济逐渐转变为以农业、畜牧业为基础的生产性经济。以下关于农业产生的意义说法不正确的是( )

A.农业的出现是人类经济和社会生活上的第一次革命

B.农业的出现促进了人类生活和生产方式的变化

C.农业的出现推动了科学技术的发展

D.农业和畜牧业的产生标志着人类对自然界认识的开始

2.考古发现黄河流域两汉时期粮食遗存统计表(部分)

时代 出土地点 粮食遗存

汉 河南洛阳烧沟汉墓 粳稻、大豆、小豆、蕙苡、黍、粟、高粱

汉 河南洛阳西郊汉墓 稻米、小麦、大麦、粟、黍

西汉早期 陕西咸阳杨家湾4号墓陪葬坑 稻谷、黄米、粟、豆类、小麦、养麦

西汉早期 河北满城汉墓 稻、黍

西汉晚期 河南辉县汉墓 稻、粟

东汉 陕西西安东汉墓 稻、大麦、蕙苡、粟、黍

据上表可知,当时黄河流域( )

A.粮食的产量有所提高 B.粮食作物种类多样

C.稻粟是主要粮食作物 D.稻的种植面积扩大

3.克罗斯比的《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》指出:“地理大发现时代新旧大陆的相遇,肯定是迄今为止历史上最大规模的两个巨系统之间的交汇,而其中最积极的后果之一就是玉米、南瓜、番茄、马铃薯、番薯、花生等美洲作物输入旧世界。”关于新航路开辟后美洲物种的外传,以下说法错误的是( )

A.16世纪中叶起,玉米在南欧地区广泛种植,成为主要的粮食和饲料作物之一

B.明朝万历年间,番茄开始作为食用蔬菜在农场种植

C.16世纪末,马铃薯作为食用作物开始在欧洲推广

D.辣椒于16世纪传到英国和中欧各国,16世纪后期传入中国

4.西欧的海外殖民扩张,也促进了世界动植物的大交流。美洲特有的作物玉米、甘薯、马铃薯、烟草、橡胶等传入旧大陆,后来又传入大洋洲;旧大陆的水稻、小麦、油菜籽、甘蔗、麻类等作物,鸡、猪、马、牛、羊、驴等禽畜也传入美洲,很大程度上改变了当地人的生活。以下说法错误的是( )

A.传入美洲的欧亚粮食作物有小麦、大麦、水稻

B.传入美洲的蔬菜有黄瓜、甜瓜、豌豆,经济作物有甘蔗等

C.欧洲移民把鸡、牛、驴、猪、羊等禽畜传入美洲,禽畜主要用作食用

D.欧洲禽畜在美洲繁衍生息,极大地改变了美洲的动物群落

5.16世纪50年代开始,欧洲的自然科学家把数千种新发现的物种进行了分类,确定了适应欧洲不同气候和土壤的少部分物种,其中的一些食物物种对欧洲人的饮食习惯产生了重要影响。这反映出( )

A.自然科学家主导了世界物种交流 B.世界联系加强影响人类物质生活

C.欧洲饮食结构变化引发商业革命 D.新航路开辟促进世界贸易的发展

6.列表归纳是学习历史的有效方法。按照下表信息,可以拟定的最合适的主题是( )

1864年 法国的巴斯德发现食物变质由微生物引起,发明了罐藏的原理,制定出罐头生产工艺并传至世界各地

1913年 美国发明了第一台压式电冰箱,主要用于食物保鲜,保鲜食品被人们越来越多食用

1958年 安藤百福结合传统面条和拉面,经过脱水处理,发明了方便面。其后,又逐步推出调料单独包装的方便面,并于1971年发明杯装方便面

A.食品技术创新改变生活方式 B.中西饮食文化交流进一步加强

C.科技进步推动食品种类创新 D.工业革命推动食物结构改变

7.阅读材料,完成下列要求。

材料 14世纪以来人类食物种类及供给情况简表(部分)

时间 地区 食物种类及供给情况 备注

14世纪 欧洲 食物以小麦、大麦和稞麦为主,多次陷入粮荒 14世纪,黑死病在欧洲多次肆虐,欧洲人口迅速减少

16世纪 欧洲、亚洲 增加了番茄、甘薯、玉米、马铃薯等,粮食产量极大增加 全球范围内农作物大传播

19世纪 欧美地区 出现罐装食品、防腐食品等,食品加工业大发展 1860年,英国政府制定了第一部《食品安全法》

19世纪末20世纪初 欧美地区 出现巧克力棒、人造奶油、高汤等美味食品 1906年,美国通过了第一部联邦食品法

二战后 世界范围 20世纪六七十年代,欧美出现快餐食品,非洲出现粮食危机,西欧出现食物生产过剩 1974年,联合国通过了《消灭饥饿和营养不良世界宣言》《世界粮食安全国际约定》;欧盟于2002年出台了《食品通用法》

上表反映了有关人类食物的多种变化趋势。指出其中一种趋势并结合世界史相关史实说明其形成的原因。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

答案以及解析

重点练习

1.答案:A

解析:根据所学知识可知,农业革命的直接影响是改变了生产方式,增加了食物供给,加速了人口增长,A项正确。旧石器时代就已经产生了原始宗教,B项错误;天文、历法和科技是农业发展的产物,其发展迅速属于进一步的影响,C项错误;城市国家的兴起与发展不能直接论证农业革命,D项错误。

2.答案:B

解析:本题考查古希腊的商业贸易。根据材料信息可知,当时古希腊与黑海、地中海周围地区都有频繁的贸易往来,故B项正确;根据材料信息“奴隶”可知,古希腊当时尚未进入封建社会, A项错误;仅从材料信息无法推知C项结论,排除;材料无法体现古希腊农业经济发展情况,故排除D项。

3.答案:A

解析:本题考查私有制产生的时代背景条件。根据材料信息可知,恩格斯认为私有制是随着第一次社会大分工而出现的, 即指出了私有制出现的时代背景和条件,故A项正确。

4.答案:B

解析:外来作物的引进丰富了中国农产品的种类,改变了农产品的结构,利于充分用地和养地,提高了农产品的商品化程度,故A、C、D正确,不符合题意;“改变了中国的经济结构”与对“农业发展的影响”不符,故B错误,符合题意。

5.答案:C

解析:要结合近代欧洲的殖民活动来理解材料中现象。西班牙、英国在美洲建立了大量殖民地,他们在巴拿马、南卡罗来纳州、加勒比海大部分地区种植水稻,正是殖民活动影响的体现,C项正确;A项与材料无关;B项不能由材料得出;D项与材料主旨不符。

6.答案:A

解析:材料中的看法反映了旧大陆禽畜传入美洲后的多元影响,体现了物种交流的影响的复杂性,故A项正确。B、C、D三项均不符合材料主旨,故排除。

7.答案:B

解析:材料“使用彩钢小粮仓储粮每百斤减损2.5~5千克,一个小粮仓可减损粮食近100千克”反映了储粮技术的进步,故B项正确;材料体现的是农民采用新的储粮方式,没有涉及观念的改变,故排除A项;C、D两项不符合材料主旨,故均排除。

8.答案:C

解析:材料中“铁路和轮船时代”指的是工业革命时代,“从国外大量进口粮食的可能性非常有限”“由国内农业所提供的粮食必先大幅度地增产”表明从国外大量进口粮食是不现实的,要先进行农业革命,使国内粮食大幅度增产,为工业经济提供支持,即农业进步为工业革命奠定基础,故答案为C项;材料表明应先注重粮食的生产,才能保障工业革命,排除A项;B、D项无法由材料得出,故排除。

9.答案:A

解析:根据材料并结合所学知识可知,这些政策有利于农村种植结构的调整,减少粮食作物种植面积,扩大优质经济作物种植面积。这是建立,在我国粮食生产逐年增收、粮食供应相对充足的基础上的;故选A项,排除C项。材料没有涉及家庭联产承包责任制,故排除B项;D项在材料中未体现,故排除。

10.答案:

(1)历史信息:原始农业有较大发展;粮食产量有较大提高;定居生活出现。

(2)特点:私有制出现,贫富分化明显;审美意识萌发;阶级分化形成;有防御性军事设施保护。

(3)认识:“丰下类型”原始文化的原始农业发展,粮食较丰富,促进了相关手工业的发展;产品剩余导致私有制形成和阶级的对立;大规模城墙的修建说明早期国家机器处于形成中。

难点练习

1.答案:D

解析:农业和畜牧业的产生使得人类得以生产自己需要的产品,从较多地依靠、适应自然逐步转变为利用、改造自然,故农业和畜牧业的产生是人类对自然界认识的一个飞跃,不是开始。故D项说法错误,符合题意。

2.答案:B

解析:本题考查两汉的食物。根据材料中粮食遗存统计表中所列的粮食种类可以看出,两汉时期除了稻、粟等作物外,还有高梁、荞麦、大麦等作物,说明当时粮食作物种类多样,B正确。题干只列举了粮食的种类,并未涉及产量高低,无法得出粮食产量提高的结论,排除A;题千中稻、粟是诸多粮食作物中的两种, 不能断定其是主要的粮食作物,排除C,题干中只能证明两汉时期稻谷广泛种植,不能得出稻谷种植面积扩大,排除D。

3.答案:B

解析:明朝万历年间,番茄由欧洲传教士引入中国,长期当作观赏和药用植物。清朝光绪年间,番茄开始作为食用蔬菜在农场种植,故B错误,符合题意。根据所学可知A、C、D均符合史实,不符合题意。

4.答案:C

解析:欧洲移民把鸡、牛、驴、猪、羊等禽畜传入美洲。牛、驴主要用作役畜,猪、羊、鸡则主要用于食用。故C项说法错误,符合题意。

5.答案:B

解析:本题考查物种交流对欧洲饮食习惯的影响。根据“16 世纪50年代开始”“数千种新发现的物种”可知是新航路开辟带来的新物种,材料表明世界各地之间的联系加强,促进了世界物种交流,对当时欧洲人的饮食习惯产生了重要影响,故B项正确;自然科学家对物种交流有影响,但不能主导物种交流,故A项错误;商业革命引发欧洲饮食结构变化和材料主旨不符,C项错误;材料反映的是物种交流对欧洲饮食习惯的影响,没有涉及世界贸易的发展,排除D项。

6.答案:A

解析:本题结合历史解释考查食品贮藏方式。根据“发明了罐藏的原理,制定出罐头生产工艺并传至世界各地”“又逐步推出调料单独包装的方便面,并于1971年发明杯装方便面”可以看出,随着技术的进步,人们对于食品的生产加工与储藏的工艺也在不断进步,逐步改变了人们的生活方式,A正确;材料没有体现交流,排除B;材料与食品种类创新无关,排除C;工业革命并没有改变食物结构,排除D。

7.答案:

示例1:人类食物由原产地区域消费为主转向全球交流。

16世纪以前,人类处于相对分散、彼此隔离的状态,各大洲之间的经济文化交流相对较少,人类食物以原产地消费为主。16世纪以来,随着新航路的开辟,世界开始成为一个密切联系的整体,世界市场逐步形成,各大洲的食物在全球范围内交流。可见,人类食品产地的变化,反映了 16世纪以来的全球化进程。

示例2:食品生产工业化趋势明显。

工业革命以前,人类社会处于以农牧业为主要生产方式的农业文明阶段,农牧业提供的初级农产品是主要生活资料,人类饮食依赖于传统农牧业和手工生产。随着两次工业革命的开展,人类逐渐进入工业文明时期,传统农牧业也经历了近代转型,经过工业加工的食品日益普及并受到人们的喜爱。可见,工业革命推动了食品生产工业化的发展。

(其他答案言之成理也可,如:人类食品由偏重产量和美味到注重食品安全;食品安全由一国重视到多国联动协调;人类饮食逐渐向追求卫生、营养和便捷发展;粮食危机逐渐引起全球重视)

解析:本题考查人类食物的变化趋势。首先,阅读表格材料,在理解材料内容的基础上提炼出人类食物的一种变化趋势。如根据14世纪欧洲“食物以小麦、大麦和稞麦为主”,到16世纪欧洲、亚洲“增加了番茄、甘薯、玉米、马铃薯等”,可以提炼出观点“人类食物由原产地区域消费为主转向全球交流”。其次,根据自己提炼的观点,结合新航路的开辟等相关所学知识,说明“人类食物由原产地区域消费为主转向全球交流”这一趋势形成的原因,注意史论结合,逻辑清晰,论据充分。比如16世纪以前,人类处于相对孤立分散、彼此隔离的状态,各大洲之间的经济文化交流相对较少,人类食物以原产地消费为主,如14世纪欧洲的食物主要以小麦、大麦和稞麦为主。16世纪以来,随着新航路的开辟,世界开始成为一个密切联系的整体,世界市场也逐步形成,各大洲的食物在全球范围内交流,如16世纪的欧洲和亚洲增加了番茄、甘薯、玉米、马铃薯等。最后,可以根据自己提炼的观点,结合上述原因的分析,作出人类食品产地的变化反映了16世纪以来的全球化进程这一总结。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化