【含解析】第五单元 交通与社会变迁——2021-2022学年高二历史人教统编版选择性必修二重难点练习

文档属性

| 名称 | 【含解析】第五单元 交通与社会变迁——2021-2022学年高二历史人教统编版选择性必修二重难点练习 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 524.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第五单元 交通与社会变迁

重点练习

1.据史料记载,元朝政府在全国设置驿站1 383处,“汉地”由兵部统领,“北地”由通政院统领,“陆则以马以牛,或以驴,或以车,而水则以舟”。与驿站相辅而行的有急递铺,“而梯航毕达,海宇会同,元之天下,视前代所以为极盛也”。这些举措( )

A.开创了古代的驿传制度 B.有利于维护国家的统一

C.导致了民族隔阂的加剧 D.促进了交通工具的进步

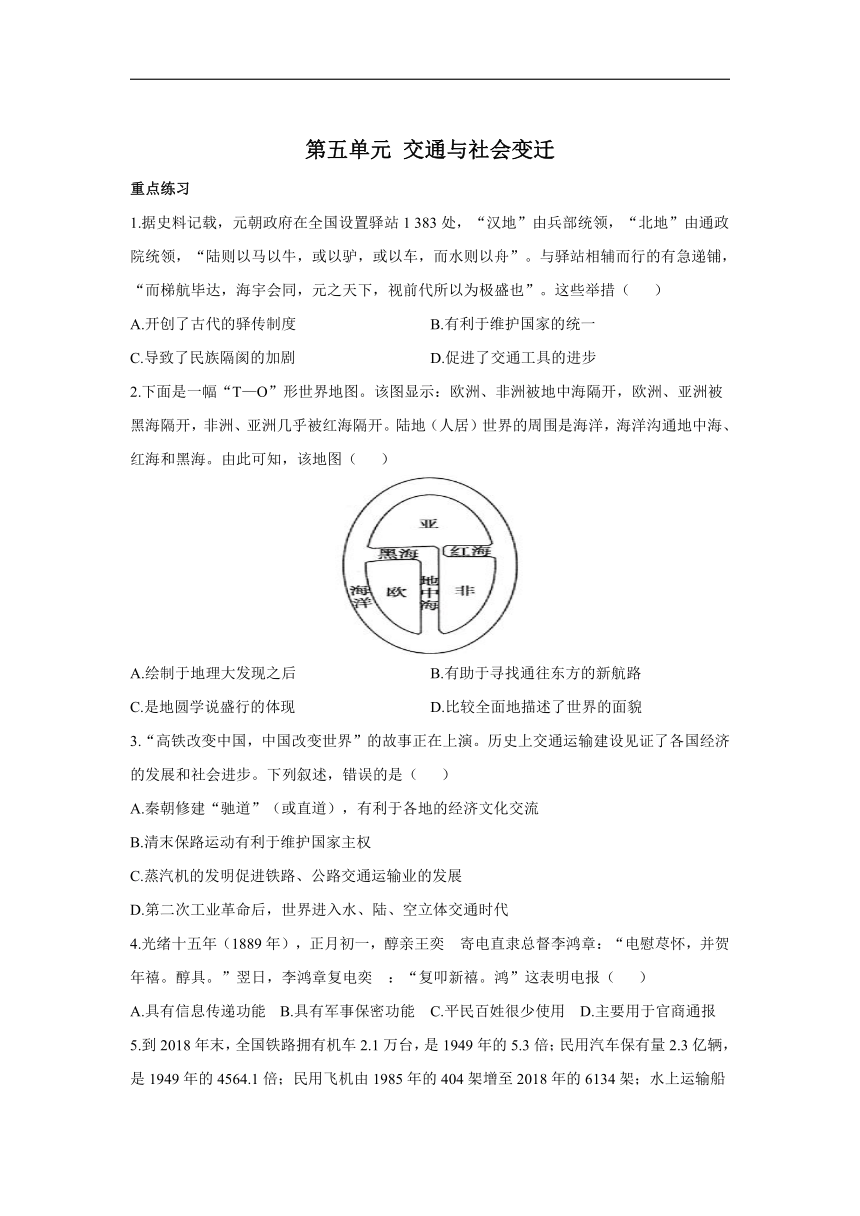

2.下面是一幅“T—O”形世界地图。该图显示:欧洲、非洲被地中海隔开,欧洲、亚洲被黑海隔开,非洲、亚洲几乎被红海隔开。陆地(人居)世界的周围是海洋,海洋沟通地中海、红海和黑海。由此可知,该地图( )

A.绘制于地理大发现之后 B.有助于寻找通往东方的新航路

C.是地圆学说盛行的体现 D.比较全面地描述了世界的面貌

3.“高铁改变中国,中国改变世界”的故事正在上演。历史上交通运输建设见证了各国经济的发展和社会进步。下列叙述,错误的是( )

A.秦朝修建“驰道”(或直道),有利于各地的经济文化交流

B.清末保路运动有利于维护国家主权

C.蒸汽机的发明促进铁路、公路交通运输业的发展

D.第二次工业革命后,世界进入水、陆、空立体交通时代

4.光绪十五年(1889年),正月初一,醇亲王奕?寄电直隶总督李鸿章:“电慰荩怀,并贺年禧。醇具。”翌日,李鸿章复电奕?:“复叩新禧。鸿”这表明电报( )

A.具有信息传递功能 B.具有军事保密功能 C.平民百姓很少使用 D.主要用于官商通报

5.到2018年末,全国铁路拥有机车2.1万台,是1949年的5.3倍;民用汽车保有量2.3亿辆,是1949年的4564.1倍;民用飞机由1985年的404架增至2018年的6134架;水上运输船舶13.7万艘,是1950年的30.3倍。以上数据表明( )

A.交通运输服务体系逐渐完善 B.交通运输量大幅增加

C.我国的交通运输业发展迅速 D.交通运输网络化布局

6.“这一转变还造成了一些令人意想不到的附带作用。……高速公路的车速被限制在每小时55英里以下,这不仅每天节省了15万桶左右的石油,而且还大幅度降低了全国交通事故的数量。……美国设计师开始设计可以使能源再利用的建筑物……这还是电动汽车研发的分水岭。”材料主要反映( )

A.能源危机引发科技革命 B.能源危机促使社会变革

C.科技推动石油高效利用 D.节约成为人们时尚追求

7.2016年国内旅游市场持续高速增长,入境旅游市场平稳增长,国内旅游人数比上年增长11%。下列属于大众旅游潮流出现的原因的是( )

①国民收入的增长 ②人们的生活发生了重大变化

③交通成本的降低 ④交通工具的进步

A.①②③ B.②④ C.①③④ D.②③

8.世界上第一条铁路出现于1825年,中国第一条铁路出现于1876年;世界上第一辆汽车出现于1885年,中国第一辆汽车出现于20世纪初;世界上第一架飞机出现于1903年,中国第一架飞机出现于1909年。从三种近代交通工具传入中国的时间间隔,我们可以看出( )

A.中国融入世界步伐加快 B.中国受到西方工业文明的影响

C.中国近代经济不断发展 D.近代交通工具受到国人欢迎

9.1949年1月,中共中央明确指出,“1949年及1950年,我们应当争取组成一支能够使用的空军”;1951年8月,重工业部提出了“3—5年由修理走向制造”的航空工业发展方案。提出该发展方案的主要原因是( )

A.我国航空工业是零基础 B.我国面临着严峻的国内外形势

C. 培养航空人才需要时间 D.新中国初期工业农业基础薄弱

10.阅读下列材料:

材料一 从1867年之后,朝廷上下就为应不应该修建铁路吵翻了天。很多大臣认为,铁路是“惊民扰众,变乱风俗”的有害之物,修建铁路逢山开路、遇水架桥会惊动山神、龙王等神灵,招来巨大灾难。也有人提出,以中国之贸迁驿传,根本不需要铁路。在曾国藩看来,铁路网络一旦修成,商品流通和人口流动势必大大加快,那么,运行数百年、基于男耕女织的小农社会结构将被彻底打破,新的贫富悬殊和社会动荡将可能发生:……到1891年,疆域辽阔的大清帝国铁路零落建设,总共才只有360余公里而已。

——摘编自吴晓波《历代经济变革得失》

材料二 从I865年—1916年,铁路进入发展的黄金时期。南北战争后,美国从一个农业国向工业国转变。产业结构的变化,凸显了轶路运输的巨大优势,同时,政府通过赠予土地等优惠政策鼓励铁路发展。南北战争爆发时,美国大陆有3万英里铁路线,到1916年,美国铁路营运里程达到历史上的最高峰25.4万英里,超过当时世界其他各国铁路里程的总和,铁路成为最重要的交通基础设施。1916年,美国铁路货运量占整个交通运输周转量的份额达到77%,而客运周转量则达到98%。

——摘编自孟祥春《美国铁路的历史沿革与管制变迁》

请回答:

(1)火车的出现,是利用哪一动力机器的产物?根据材料一,概括19世纪后期清朝铁路建设的状况。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出19世纪六十年代后的半个世纪美国铁路建设取得巨大成就的原因。

(3)综上,谈谈你对国家交通建设的认识。

难点练习

1.为了将南方财赋顺利北运,元朝重新开通了大运河,改变隋唐时迂回曲折的航线,大大缩短了航程。元朝还创造性地开辟了长途海运航线,这条长途海运航线的主要任务也是运输江南的粮食。这说明元朝( )

A.对外贸易成为重要财政来源 B.南北经济差距继续扩大

C.区域经济差异推动长途贩运 D.北方经济出现严重衰退

2.葡萄牙人和西班牙人所开辟的新航线将“海上丝绸之路”从区域性的海上航线延伸为全球性的交通网络。此后,欧洲人逐渐掌握了海上航线的主导权,改变了传统“海上丝绸之路”以和平贸易为基调的特性。这反映出( )

A.统一的世界市场最终形成 B.新航路开辟推动了资本主义扩张

C.世界各地之间的联系加强 D.中国丧失了在对外贸易上的优势

3.近代以前的清江浦“舟车鳞集,冠盖喧阗,两河市肆,栉比数十里不绝”;到清末民初,“自海道开通,河运失效,商业遂一落千丈。津浦铁路通车后,出此途者益鲜”“昔之都会遂成下邑”。据此推断( )

A.外来侵略导致清江浦衰落 B.清江浦兴盛衰落源于交通

C.清江浦曾经是繁华的都市 D.政府政策影响着城市经济

4.在使用传统交通工具的时代,陌生男女共处同一交通工具内的情况是很少见的。近代以来,随着轮船、火车和公共汽车的相继传入,男女同处一个公共空间的情况越来越多,人们从开始的忧虑、防范,逐渐过渡到习以为常。这主要反映出( )

A.市民对新式交通工具的认可 B.大众交通工具的层次性日益突出

C.近代交通工具改变了人们的出行观念 D.西方的自由平等观念已深入人心

5.1950年,中国的铁路位于京广铁路以西的不到五分之一,新疆、青海、宁夏和四川等内陆地区没有铁路。到1957年,全国铁路线长度翻了一番以上,这些内陆地区都有铁路通到中国其他地区。这说明新中国初期( )

A.已着手解决地区发展不平衡的问题 B.初步建立了独立的工业体系

C.铁路在经济发展中的作用得到凸显 D.西部大开发战略已初见成效

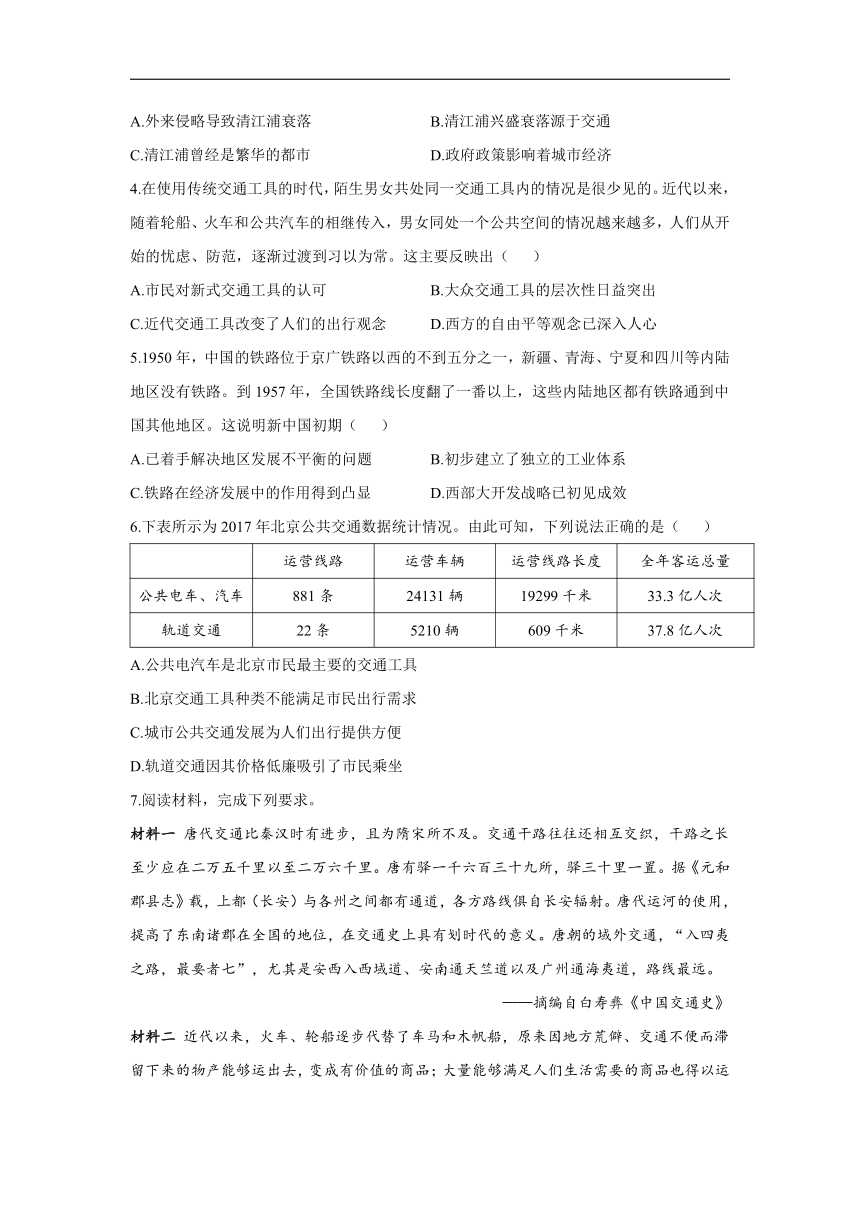

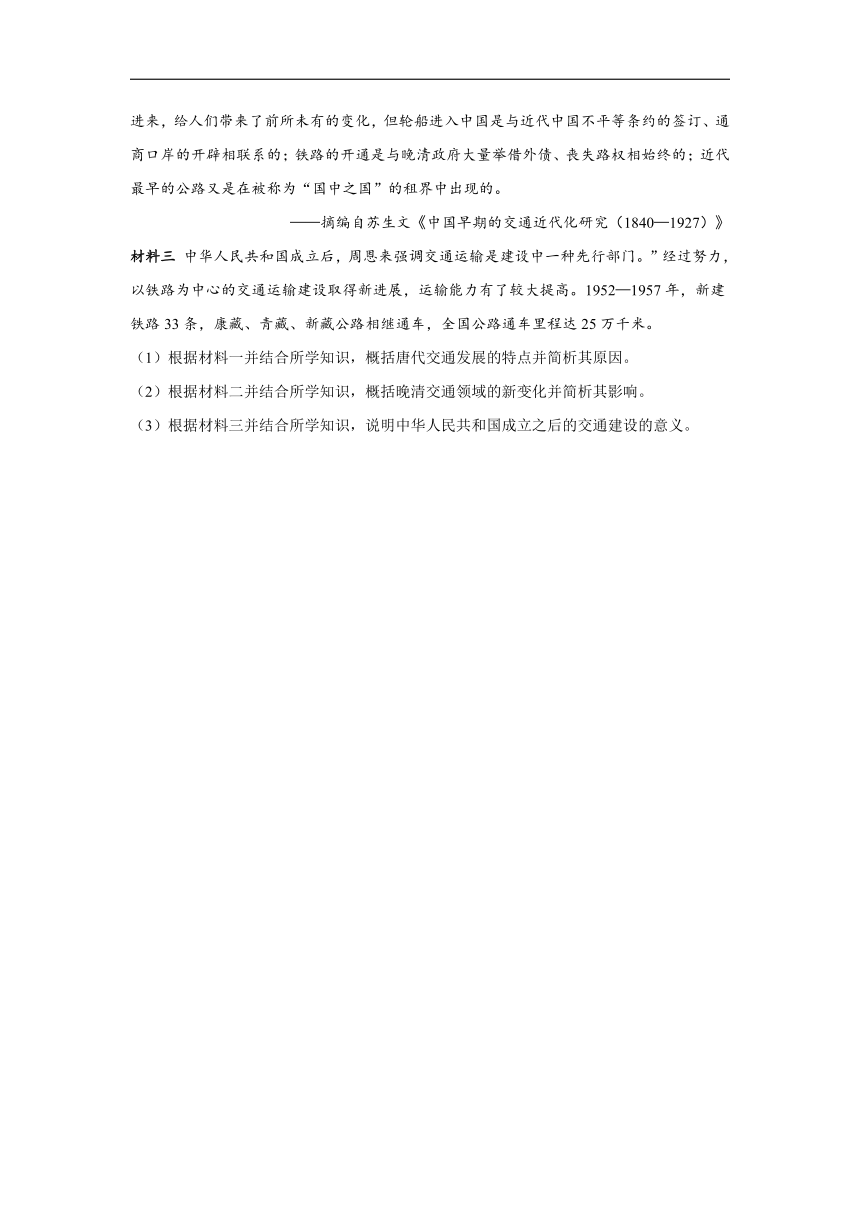

6.下表所示为2017年北京公共交通数据统计情况。由此可知,下列说法正确的是( )

运营线路 运营车辆 运营线路长度 全年客运总量

公共电车、汽车 881条 24131辆 19299千米 33.3亿人次

轨道交通 22条 5210辆 609千米 37.8亿人次

A.公共电汽车是北京市民最主要的交通工具

B.北京交通工具种类不能满足市民出行需求

C.城市公共交通发展为人们出行提供方便

D.轨道交通因其价格低廉吸引了市民乘坐

7.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐代交通比秦汉时有进步,且为隋宋所不及。交通干路往往还相互交织,干路之长至少应在二万五千里以至二万六千里。唐有驿一千六百三十九所,驿三十里一置。据《元和郡县志》载,上都(长安)与各州之间都有通道,各方路线俱自长安辐射。唐代运河的使用,提高了东南诸郡在全国的地位,在交通史上具有划时代的意义。唐朝的域外交通,“入四夷之路,最要者七”,尤其是安西入西域道、安南通天竺道以及广州通海夷道,路线最远。

——摘编自白寿彝《中国交通史》

材料二 近代以来,火车、轮船逐步代替了车马和木帆船,原来因地方荒僻、交通不便而滞留下来的物产能够运出去,变成有价值的商品;大量能够满足人们生活需要的商品也得以运进来,给人们带来了前所未有的变化,但轮船进入中国是与近代中国不平等条约的签订、通商口岸的开辟相联系的;铁路的开通是与晚清政府大量举借外债、丧失路权相始终的;近代最早的公路又是在被称为“国中之国”的租界中出现的。

——摘编自苏生文《中国早期的交通近代化研究(1840—1927)》

材料三 中华人民共和国成立后,周恩来强调交通运输是建设中一种先行部门。”经过努力,以铁路为中心的交通运输建设取得新进展,运输能力有了较大提高。1952—1957年,新建铁路33条,康藏、青藏、新藏公路相继通车,全国公路通车里程达25万千米。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代交通发展的特点并简析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清交通领域的新变化并简析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明中华人民共和国成立之后的交通建设的意义。

答案以及解析

重点练习

1.答案:B

解析:据所学可知,唐朝已经有了较完善的驿道交通网,故A项错误。驿传制度有利于促进经济文化的交流,有利于政令畅通,有利于军情的及时通报,有利于维护国家统一,故B项正确,C项错误。材料并未强调交通工具的进步,而只是强调交通系统的发展与完善对于国家管理的作用,故D项错误。

2.答案:B

解析:本题结合时空观念考查欧洲对海洋的探索。由地图中信息可知,欧洲可以通过地中海到达亚洲,通过地中海的路线是欧亚传统商路,而通过海洋也可抵达亚洲,故该地图有助于寻找通往东方的新航路,B项正确;地图中没有美洲大陆,说明该地图应绘制于地理大发现之前,排除A项;仅据材料不能得出地圆说盛行,排除C项;地图中没有美洲、大洋洲等,“全面”表述有误, D项错误。

3.答案:C

解析:本题考查世界水陆交通的变迁。蒸汽机的发明促进了铁路吏通事业的发展,但是公路交通运输事业发展是在第二次工业革命时期得到发展的,即内燃机的发明促进了公路交通事业的发展,C符合题意;A、B、D关于交通运输的描述虽然符合史实的,但不符合题意,均排除。

4.答案:A

解析:材料反映的是醇亲王与李鸿章利用电报进行新年祝福,故A项符合题意。

5.答案:C

解析:据材料可知,1949年到2018年,陆海空交通工具的数量剧增,说明我国交通运输业发展迅速,C项正确;由材料不能得出交通运输服务体系的完善,排除A项;材料说明的是交通运输工具数量的增多,而不是强调“交通运输量大幅增加”,B项错误;D项与材料无关。

6.答案:B

解析:高速公路的限速节省了石油,也降低了交通事故数量,美国设计师设计可以使能源再利用的建筑物,研发电动汽车,题干所列的事项的共同点是能源问题,即能源危机促使社会变革,B项正确。A项逻辑关系不成立,科技革命是生产力发展的结果而非能源危机导致,排除;题干涉及的是石油消耗量的减少而非高效利用,排除C项;题干无法体现民众的追求,排除D项。

7.答案:C

解析:国民收入的增长、交通成本的降低和交通工具的进步均是大众旅游潮流出现的原因,故①③④正确;人们的生活发生了重大改变,不是大众旅游潮流出现的原因,故②错误。故C项正确。

8.答案:A

解析:通过阅读材料可知,从铁路传入到汽车传入再到飞机传入中国,时间间隔越来越短,这说明中国融入世界的步伐加快,所以答案为A项。B、C、D三项对材料的理解不全面。

9.答案:B

解析:本题考查中国航空业的发展。解题关键是根据材料中时间信息联系当时国情。长期战争严重破坏了经济社会,新中国成立初期,社会经济的恢复需要一段时间;1951年,我国在进行抗美援朝战争。这些决定了新中国成立初期我国提出“由修理走向制造”的航空工业发展方案,B项正确。A项说法错误,1950年我国第一家航空公司已成立;C项并非主要原因;D项不够全面,排除。

10.答案:

(1)机器:蒸汽机。状况:铁路建设缓慢。

(2)原因:工业革命的推动;南北战争的结束推动了铁路事业的发展;国内市场的统一;国家政策的支持。

(3)认识:观念的更新是交通建设发展的重要条件;经济发展和交通建设相辅相成;国家政策支持有助于交通建设事业的发展;交通建设的发展是国家综合国力提升的手段之一。

解析:(1)机器:根据所学知识可知,火车的出现是蒸汽机发明后的产物。状况:根据材料“到1891年,疆域辽阔的大清帝国铁路零落建设,总共才只有360余公里而已”可知,清政府铁路建设缓慢。(2)原因:根据材料“从I865年—1916年,铁路进入发展的黄金时期”可知,当时正值第二次工业革命时期,因此美国铁路建设受到第二次工业革命的影响;根据材料“南北战争后,美国从一个农业国向工业国转变”可知,南北战争的结束推动了铁路事业的发展;根据材料“政府通过赠予土地等优惠政策鼓励铁路发展”可知,政府支持也促进了铁路建设的发展;根据所学知识可知,南北战争推动了国内市场的统一,有助于铁路建设的发展。(3)认识:根据清政府铁路建设的滞后可以得出观念的更新是交通建设发展的重要条件;从美国铁路建设的发展总结,可以得出,经济发展和交通建设相辅相成、国家政策支持有助于交通建设事业的发展、交通建设的发展是国家综合国力提升的手段之一。

难点练习

1.答案:B

解析:本题考查元朝大运河。根据材料“元朝……改变隋唐时迁回曲折的航线……还创造性地开辟了长途海运航线”目的是“为将南方财赋顺利北运”,可知南方财富对王朝统治的作用相当大,南北经济差距继续扩大,故选B项;材料不涉及对外贸易,故排除A项;结合所学知识可知,长途贩运贸易兴盛是在明朝,这与题干中的“元朝”不符,故排除C项;北方经济出现严重衰退与史实不符,故排除D项。

2.答案:B

解析:本题考查西方对海洋的探索。由材料可知,新航路开辟推动了全球性交通网络的发展,伴随而来的殖民扩张与殖民掠夺推动了资本主义的扩张,B项正确;第二次工业革命后,统一的世界市场最终形成,A项排除;C项与材料主旨不符,排除;题干未涉及中国在对外贸易上的变化,排除D项。

3.答案:B

解析:本题考查清末民初交通发展的影响。材料描述的是清江浦的兴衰历程,据材料并结合所学可知,清江浦因运河而崛起,后因“河运失效”和津浦铁路的开通而衰落,由此可知清江浦的兴衰源于交通,B项正确;A项是对材料的过分解读,且A项与材料主旨不符,排除;C项是材料中的表现,而非推断出的内容,排除;材料未提及政府政策变化,排除D项。

4.答案:C

解析:本题考查交通工具发展对社会生活的影响。由“随着轮船、火车和公共汽车的相继传入,男女同处一个公共空间的情况越来越多,人们从开始的忧虑、防范,逐渐过渡到习以为常”可知,交通工具对人们的观念产生影响,故选C项;题干提及的是人们对新式交通工具的适应,而不仅仅是“市民”的看法,排除 A项;题干中轮船、火车和公共汽车之间的关系没有体现层次性,排除B项;题干提及的是近代交通工具的影响,而非西方观念对中国人的影响,排除D项。

5.答案:A

解析:本题考查新中国初期铁路发展的情况。从“中国的铁路位于京广铁路以西的不到五分之一”到“全国铁路线长度翻了一番以上,这些内陆地区都有铁路通到中国其他地区”的变化可知,在“一五”计划期间,中国西部交通事业得到很大发展,这有利于解决区域发展不平衡问题故选A。仅从中国西部铁路的建设无法说明我国初步建立了独立的工业体系,排除B。材料反映了我国铁路建设成就,没有体现铁路在经济发展中的作用,排除C。西部大开发战略是在2000年提出的,排除D。

6.答案:C

解析:根据材料并结合所学知识可知,公共汽车、电车、地铁等主要城市公共交通的发展为人们在市内通行提供了方便,C项正确。表格显示在全年客运总量中轨道交通总量高于公共电汽车总量,A项错误;材料无法体现“北京交通工具种类不能满足市民出行需求”,B项错误;材料没有对比公共电汽车和轨道交通的价格,无法得出轨道交通价格低廉的结论,D项错误。

7.答案:

(1)特点:交通干路分布密,里程长;以长安为中心,主要服务于政治和军事;运河的使用促进南北交通发展;域外交通发达。原因:国家统一,社会稳定;开放的对外政策;贸易发达,经济繁荣;经济重心开始南移。

(2)变化:出现新式交通工具;建设新式道路。影响:提高了运输效率,改善了人们的生活,推动了交通事业的近代化;推动了传统经济结构的变动,加强了中国与世界的联系;便利了列强对华侵略,加深了中国半殖民地半封建化的程度。

(3)推动了“一五”计划顺利开展有利于国家工业化建设与国防建设,适应了社会主义建设的要求;有利于民族团结和各民族共同发展。

解析:(1)第一小问特点,由材料一“交通干路往往还相互交织,干路之长至少应在二万五千里以至二万六千里。唐有驿一千六百三十九所,驿三十里一置”可知,交通干路分布密,里程长;由材料一“上都(长安)与各州之间都有通道,各方路线俱自长安辐射”可知,以长安为中心,主要服务于政治和军事;由材料一“唐代运河的使用,提高了东南诸郡在全国的地位”可知,运河的使用促进南北交通发展;由材料一“唐朝的域外交通,‘入四夷之路,最要者七’,尤其是安西人西域道、安南通天竺道以及广州通海夷道,路线最远”可知,域外交通发达。第二小问原因,可由第一小问推导而出,交通网络的发达离不开国家政权的稳固和经济的繁荣;域外交通发达与唐朝开放的对外政策和发达的对外贸易有着密切的关系;运河的使用则适应了经济重心南移的发展趋势。(2)第一小问变化,由材料二“近代以来,火车、轮船逐步代替了车马和木帆船,原来因地方荒僻、交通不便而滞留下来的物产能够运出去,变成有价值的商品”可知,这一时期的主要变化是新式交通工具的出现和新式道路的建设。第二小问影响,根据材料二并结合所学从积极和消极两方面进行分析。积极层面主要体现在交通事业本身的发展及背后的传统经济结构的变动转型上;消极层面则由材料二“轮船进入中国是与近代中国不平等条约的签订、通商口岸的开辟相联系的;铁路的开通是与晚清政府大量举借外债、丧失路权相始终的;近代最早的公路又是在被称为国中之国的租界中出现的”可知,交通的进步也便利了列强对华侵略加深了中国半殖民地半封建化的程度。(3)意义,根据材料三并结合相关所学可知,中华人民共和国成立之后的交通建设推动了“一五”计划顺利开展,有利于国家工业化建设与国防建设适应了社会主义建设的要求,有利于民族团结和各民族共同发展。

重点练习

1.据史料记载,元朝政府在全国设置驿站1 383处,“汉地”由兵部统领,“北地”由通政院统领,“陆则以马以牛,或以驴,或以车,而水则以舟”。与驿站相辅而行的有急递铺,“而梯航毕达,海宇会同,元之天下,视前代所以为极盛也”。这些举措( )

A.开创了古代的驿传制度 B.有利于维护国家的统一

C.导致了民族隔阂的加剧 D.促进了交通工具的进步

2.下面是一幅“T—O”形世界地图。该图显示:欧洲、非洲被地中海隔开,欧洲、亚洲被黑海隔开,非洲、亚洲几乎被红海隔开。陆地(人居)世界的周围是海洋,海洋沟通地中海、红海和黑海。由此可知,该地图( )

A.绘制于地理大发现之后 B.有助于寻找通往东方的新航路

C.是地圆学说盛行的体现 D.比较全面地描述了世界的面貌

3.“高铁改变中国,中国改变世界”的故事正在上演。历史上交通运输建设见证了各国经济的发展和社会进步。下列叙述,错误的是( )

A.秦朝修建“驰道”(或直道),有利于各地的经济文化交流

B.清末保路运动有利于维护国家主权

C.蒸汽机的发明促进铁路、公路交通运输业的发展

D.第二次工业革命后,世界进入水、陆、空立体交通时代

4.光绪十五年(1889年),正月初一,醇亲王奕?寄电直隶总督李鸿章:“电慰荩怀,并贺年禧。醇具。”翌日,李鸿章复电奕?:“复叩新禧。鸿”这表明电报( )

A.具有信息传递功能 B.具有军事保密功能 C.平民百姓很少使用 D.主要用于官商通报

5.到2018年末,全国铁路拥有机车2.1万台,是1949年的5.3倍;民用汽车保有量2.3亿辆,是1949年的4564.1倍;民用飞机由1985年的404架增至2018年的6134架;水上运输船舶13.7万艘,是1950年的30.3倍。以上数据表明( )

A.交通运输服务体系逐渐完善 B.交通运输量大幅增加

C.我国的交通运输业发展迅速 D.交通运输网络化布局

6.“这一转变还造成了一些令人意想不到的附带作用。……高速公路的车速被限制在每小时55英里以下,这不仅每天节省了15万桶左右的石油,而且还大幅度降低了全国交通事故的数量。……美国设计师开始设计可以使能源再利用的建筑物……这还是电动汽车研发的分水岭。”材料主要反映( )

A.能源危机引发科技革命 B.能源危机促使社会变革

C.科技推动石油高效利用 D.节约成为人们时尚追求

7.2016年国内旅游市场持续高速增长,入境旅游市场平稳增长,国内旅游人数比上年增长11%。下列属于大众旅游潮流出现的原因的是( )

①国民收入的增长 ②人们的生活发生了重大变化

③交通成本的降低 ④交通工具的进步

A.①②③ B.②④ C.①③④ D.②③

8.世界上第一条铁路出现于1825年,中国第一条铁路出现于1876年;世界上第一辆汽车出现于1885年,中国第一辆汽车出现于20世纪初;世界上第一架飞机出现于1903年,中国第一架飞机出现于1909年。从三种近代交通工具传入中国的时间间隔,我们可以看出( )

A.中国融入世界步伐加快 B.中国受到西方工业文明的影响

C.中国近代经济不断发展 D.近代交通工具受到国人欢迎

9.1949年1月,中共中央明确指出,“1949年及1950年,我们应当争取组成一支能够使用的空军”;1951年8月,重工业部提出了“3—5年由修理走向制造”的航空工业发展方案。提出该发展方案的主要原因是( )

A.我国航空工业是零基础 B.我国面临着严峻的国内外形势

C. 培养航空人才需要时间 D.新中国初期工业农业基础薄弱

10.阅读下列材料:

材料一 从1867年之后,朝廷上下就为应不应该修建铁路吵翻了天。很多大臣认为,铁路是“惊民扰众,变乱风俗”的有害之物,修建铁路逢山开路、遇水架桥会惊动山神、龙王等神灵,招来巨大灾难。也有人提出,以中国之贸迁驿传,根本不需要铁路。在曾国藩看来,铁路网络一旦修成,商品流通和人口流动势必大大加快,那么,运行数百年、基于男耕女织的小农社会结构将被彻底打破,新的贫富悬殊和社会动荡将可能发生:……到1891年,疆域辽阔的大清帝国铁路零落建设,总共才只有360余公里而已。

——摘编自吴晓波《历代经济变革得失》

材料二 从I865年—1916年,铁路进入发展的黄金时期。南北战争后,美国从一个农业国向工业国转变。产业结构的变化,凸显了轶路运输的巨大优势,同时,政府通过赠予土地等优惠政策鼓励铁路发展。南北战争爆发时,美国大陆有3万英里铁路线,到1916年,美国铁路营运里程达到历史上的最高峰25.4万英里,超过当时世界其他各国铁路里程的总和,铁路成为最重要的交通基础设施。1916年,美国铁路货运量占整个交通运输周转量的份额达到77%,而客运周转量则达到98%。

——摘编自孟祥春《美国铁路的历史沿革与管制变迁》

请回答:

(1)火车的出现,是利用哪一动力机器的产物?根据材料一,概括19世纪后期清朝铁路建设的状况。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出19世纪六十年代后的半个世纪美国铁路建设取得巨大成就的原因。

(3)综上,谈谈你对国家交通建设的认识。

难点练习

1.为了将南方财赋顺利北运,元朝重新开通了大运河,改变隋唐时迂回曲折的航线,大大缩短了航程。元朝还创造性地开辟了长途海运航线,这条长途海运航线的主要任务也是运输江南的粮食。这说明元朝( )

A.对外贸易成为重要财政来源 B.南北经济差距继续扩大

C.区域经济差异推动长途贩运 D.北方经济出现严重衰退

2.葡萄牙人和西班牙人所开辟的新航线将“海上丝绸之路”从区域性的海上航线延伸为全球性的交通网络。此后,欧洲人逐渐掌握了海上航线的主导权,改变了传统“海上丝绸之路”以和平贸易为基调的特性。这反映出( )

A.统一的世界市场最终形成 B.新航路开辟推动了资本主义扩张

C.世界各地之间的联系加强 D.中国丧失了在对外贸易上的优势

3.近代以前的清江浦“舟车鳞集,冠盖喧阗,两河市肆,栉比数十里不绝”;到清末民初,“自海道开通,河运失效,商业遂一落千丈。津浦铁路通车后,出此途者益鲜”“昔之都会遂成下邑”。据此推断( )

A.外来侵略导致清江浦衰落 B.清江浦兴盛衰落源于交通

C.清江浦曾经是繁华的都市 D.政府政策影响着城市经济

4.在使用传统交通工具的时代,陌生男女共处同一交通工具内的情况是很少见的。近代以来,随着轮船、火车和公共汽车的相继传入,男女同处一个公共空间的情况越来越多,人们从开始的忧虑、防范,逐渐过渡到习以为常。这主要反映出( )

A.市民对新式交通工具的认可 B.大众交通工具的层次性日益突出

C.近代交通工具改变了人们的出行观念 D.西方的自由平等观念已深入人心

5.1950年,中国的铁路位于京广铁路以西的不到五分之一,新疆、青海、宁夏和四川等内陆地区没有铁路。到1957年,全国铁路线长度翻了一番以上,这些内陆地区都有铁路通到中国其他地区。这说明新中国初期( )

A.已着手解决地区发展不平衡的问题 B.初步建立了独立的工业体系

C.铁路在经济发展中的作用得到凸显 D.西部大开发战略已初见成效

6.下表所示为2017年北京公共交通数据统计情况。由此可知,下列说法正确的是( )

运营线路 运营车辆 运营线路长度 全年客运总量

公共电车、汽车 881条 24131辆 19299千米 33.3亿人次

轨道交通 22条 5210辆 609千米 37.8亿人次

A.公共电汽车是北京市民最主要的交通工具

B.北京交通工具种类不能满足市民出行需求

C.城市公共交通发展为人们出行提供方便

D.轨道交通因其价格低廉吸引了市民乘坐

7.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐代交通比秦汉时有进步,且为隋宋所不及。交通干路往往还相互交织,干路之长至少应在二万五千里以至二万六千里。唐有驿一千六百三十九所,驿三十里一置。据《元和郡县志》载,上都(长安)与各州之间都有通道,各方路线俱自长安辐射。唐代运河的使用,提高了东南诸郡在全国的地位,在交通史上具有划时代的意义。唐朝的域外交通,“入四夷之路,最要者七”,尤其是安西入西域道、安南通天竺道以及广州通海夷道,路线最远。

——摘编自白寿彝《中国交通史》

材料二 近代以来,火车、轮船逐步代替了车马和木帆船,原来因地方荒僻、交通不便而滞留下来的物产能够运出去,变成有价值的商品;大量能够满足人们生活需要的商品也得以运进来,给人们带来了前所未有的变化,但轮船进入中国是与近代中国不平等条约的签订、通商口岸的开辟相联系的;铁路的开通是与晚清政府大量举借外债、丧失路权相始终的;近代最早的公路又是在被称为“国中之国”的租界中出现的。

——摘编自苏生文《中国早期的交通近代化研究(1840—1927)》

材料三 中华人民共和国成立后,周恩来强调交通运输是建设中一种先行部门。”经过努力,以铁路为中心的交通运输建设取得新进展,运输能力有了较大提高。1952—1957年,新建铁路33条,康藏、青藏、新藏公路相继通车,全国公路通车里程达25万千米。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代交通发展的特点并简析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清交通领域的新变化并简析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明中华人民共和国成立之后的交通建设的意义。

答案以及解析

重点练习

1.答案:B

解析:据所学可知,唐朝已经有了较完善的驿道交通网,故A项错误。驿传制度有利于促进经济文化的交流,有利于政令畅通,有利于军情的及时通报,有利于维护国家统一,故B项正确,C项错误。材料并未强调交通工具的进步,而只是强调交通系统的发展与完善对于国家管理的作用,故D项错误。

2.答案:B

解析:本题结合时空观念考查欧洲对海洋的探索。由地图中信息可知,欧洲可以通过地中海到达亚洲,通过地中海的路线是欧亚传统商路,而通过海洋也可抵达亚洲,故该地图有助于寻找通往东方的新航路,B项正确;地图中没有美洲大陆,说明该地图应绘制于地理大发现之前,排除A项;仅据材料不能得出地圆说盛行,排除C项;地图中没有美洲、大洋洲等,“全面”表述有误, D项错误。

3.答案:C

解析:本题考查世界水陆交通的变迁。蒸汽机的发明促进了铁路吏通事业的发展,但是公路交通运输事业发展是在第二次工业革命时期得到发展的,即内燃机的发明促进了公路交通事业的发展,C符合题意;A、B、D关于交通运输的描述虽然符合史实的,但不符合题意,均排除。

4.答案:A

解析:材料反映的是醇亲王与李鸿章利用电报进行新年祝福,故A项符合题意。

5.答案:C

解析:据材料可知,1949年到2018年,陆海空交通工具的数量剧增,说明我国交通运输业发展迅速,C项正确;由材料不能得出交通运输服务体系的完善,排除A项;材料说明的是交通运输工具数量的增多,而不是强调“交通运输量大幅增加”,B项错误;D项与材料无关。

6.答案:B

解析:高速公路的限速节省了石油,也降低了交通事故数量,美国设计师设计可以使能源再利用的建筑物,研发电动汽车,题干所列的事项的共同点是能源问题,即能源危机促使社会变革,B项正确。A项逻辑关系不成立,科技革命是生产力发展的结果而非能源危机导致,排除;题干涉及的是石油消耗量的减少而非高效利用,排除C项;题干无法体现民众的追求,排除D项。

7.答案:C

解析:国民收入的增长、交通成本的降低和交通工具的进步均是大众旅游潮流出现的原因,故①③④正确;人们的生活发生了重大改变,不是大众旅游潮流出现的原因,故②错误。故C项正确。

8.答案:A

解析:通过阅读材料可知,从铁路传入到汽车传入再到飞机传入中国,时间间隔越来越短,这说明中国融入世界的步伐加快,所以答案为A项。B、C、D三项对材料的理解不全面。

9.答案:B

解析:本题考查中国航空业的发展。解题关键是根据材料中时间信息联系当时国情。长期战争严重破坏了经济社会,新中国成立初期,社会经济的恢复需要一段时间;1951年,我国在进行抗美援朝战争。这些决定了新中国成立初期我国提出“由修理走向制造”的航空工业发展方案,B项正确。A项说法错误,1950年我国第一家航空公司已成立;C项并非主要原因;D项不够全面,排除。

10.答案:

(1)机器:蒸汽机。状况:铁路建设缓慢。

(2)原因:工业革命的推动;南北战争的结束推动了铁路事业的发展;国内市场的统一;国家政策的支持。

(3)认识:观念的更新是交通建设发展的重要条件;经济发展和交通建设相辅相成;国家政策支持有助于交通建设事业的发展;交通建设的发展是国家综合国力提升的手段之一。

解析:(1)机器:根据所学知识可知,火车的出现是蒸汽机发明后的产物。状况:根据材料“到1891年,疆域辽阔的大清帝国铁路零落建设,总共才只有360余公里而已”可知,清政府铁路建设缓慢。(2)原因:根据材料“从I865年—1916年,铁路进入发展的黄金时期”可知,当时正值第二次工业革命时期,因此美国铁路建设受到第二次工业革命的影响;根据材料“南北战争后,美国从一个农业国向工业国转变”可知,南北战争的结束推动了铁路事业的发展;根据材料“政府通过赠予土地等优惠政策鼓励铁路发展”可知,政府支持也促进了铁路建设的发展;根据所学知识可知,南北战争推动了国内市场的统一,有助于铁路建设的发展。(3)认识:根据清政府铁路建设的滞后可以得出观念的更新是交通建设发展的重要条件;从美国铁路建设的发展总结,可以得出,经济发展和交通建设相辅相成、国家政策支持有助于交通建设事业的发展、交通建设的发展是国家综合国力提升的手段之一。

难点练习

1.答案:B

解析:本题考查元朝大运河。根据材料“元朝……改变隋唐时迁回曲折的航线……还创造性地开辟了长途海运航线”目的是“为将南方财赋顺利北运”,可知南方财富对王朝统治的作用相当大,南北经济差距继续扩大,故选B项;材料不涉及对外贸易,故排除A项;结合所学知识可知,长途贩运贸易兴盛是在明朝,这与题干中的“元朝”不符,故排除C项;北方经济出现严重衰退与史实不符,故排除D项。

2.答案:B

解析:本题考查西方对海洋的探索。由材料可知,新航路开辟推动了全球性交通网络的发展,伴随而来的殖民扩张与殖民掠夺推动了资本主义的扩张,B项正确;第二次工业革命后,统一的世界市场最终形成,A项排除;C项与材料主旨不符,排除;题干未涉及中国在对外贸易上的变化,排除D项。

3.答案:B

解析:本题考查清末民初交通发展的影响。材料描述的是清江浦的兴衰历程,据材料并结合所学可知,清江浦因运河而崛起,后因“河运失效”和津浦铁路的开通而衰落,由此可知清江浦的兴衰源于交通,B项正确;A项是对材料的过分解读,且A项与材料主旨不符,排除;C项是材料中的表现,而非推断出的内容,排除;材料未提及政府政策变化,排除D项。

4.答案:C

解析:本题考查交通工具发展对社会生活的影响。由“随着轮船、火车和公共汽车的相继传入,男女同处一个公共空间的情况越来越多,人们从开始的忧虑、防范,逐渐过渡到习以为常”可知,交通工具对人们的观念产生影响,故选C项;题干提及的是人们对新式交通工具的适应,而不仅仅是“市民”的看法,排除 A项;题干中轮船、火车和公共汽车之间的关系没有体现层次性,排除B项;题干提及的是近代交通工具的影响,而非西方观念对中国人的影响,排除D项。

5.答案:A

解析:本题考查新中国初期铁路发展的情况。从“中国的铁路位于京广铁路以西的不到五分之一”到“全国铁路线长度翻了一番以上,这些内陆地区都有铁路通到中国其他地区”的变化可知,在“一五”计划期间,中国西部交通事业得到很大发展,这有利于解决区域发展不平衡问题故选A。仅从中国西部铁路的建设无法说明我国初步建立了独立的工业体系,排除B。材料反映了我国铁路建设成就,没有体现铁路在经济发展中的作用,排除C。西部大开发战略是在2000年提出的,排除D。

6.答案:C

解析:根据材料并结合所学知识可知,公共汽车、电车、地铁等主要城市公共交通的发展为人们在市内通行提供了方便,C项正确。表格显示在全年客运总量中轨道交通总量高于公共电汽车总量,A项错误;材料无法体现“北京交通工具种类不能满足市民出行需求”,B项错误;材料没有对比公共电汽车和轨道交通的价格,无法得出轨道交通价格低廉的结论,D项错误。

7.答案:

(1)特点:交通干路分布密,里程长;以长安为中心,主要服务于政治和军事;运河的使用促进南北交通发展;域外交通发达。原因:国家统一,社会稳定;开放的对外政策;贸易发达,经济繁荣;经济重心开始南移。

(2)变化:出现新式交通工具;建设新式道路。影响:提高了运输效率,改善了人们的生活,推动了交通事业的近代化;推动了传统经济结构的变动,加强了中国与世界的联系;便利了列强对华侵略,加深了中国半殖民地半封建化的程度。

(3)推动了“一五”计划顺利开展有利于国家工业化建设与国防建设,适应了社会主义建设的要求;有利于民族团结和各民族共同发展。

解析:(1)第一小问特点,由材料一“交通干路往往还相互交织,干路之长至少应在二万五千里以至二万六千里。唐有驿一千六百三十九所,驿三十里一置”可知,交通干路分布密,里程长;由材料一“上都(长安)与各州之间都有通道,各方路线俱自长安辐射”可知,以长安为中心,主要服务于政治和军事;由材料一“唐代运河的使用,提高了东南诸郡在全国的地位”可知,运河的使用促进南北交通发展;由材料一“唐朝的域外交通,‘入四夷之路,最要者七’,尤其是安西人西域道、安南通天竺道以及广州通海夷道,路线最远”可知,域外交通发达。第二小问原因,可由第一小问推导而出,交通网络的发达离不开国家政权的稳固和经济的繁荣;域外交通发达与唐朝开放的对外政策和发达的对外贸易有着密切的关系;运河的使用则适应了经济重心南移的发展趋势。(2)第一小问变化,由材料二“近代以来,火车、轮船逐步代替了车马和木帆船,原来因地方荒僻、交通不便而滞留下来的物产能够运出去,变成有价值的商品”可知,这一时期的主要变化是新式交通工具的出现和新式道路的建设。第二小问影响,根据材料二并结合所学从积极和消极两方面进行分析。积极层面主要体现在交通事业本身的发展及背后的传统经济结构的变动转型上;消极层面则由材料二“轮船进入中国是与近代中国不平等条约的签订、通商口岸的开辟相联系的;铁路的开通是与晚清政府大量举借外债、丧失路权相始终的;近代最早的公路又是在被称为国中之国的租界中出现的”可知,交通的进步也便利了列强对华侵略加深了中国半殖民地半封建化的程度。(3)意义,根据材料三并结合相关所学可知,中华人民共和国成立之后的交通建设推动了“一五”计划顺利开展,有利于国家工业化建设与国防建设适应了社会主义建设的要求,有利于民族团结和各民族共同发展。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化