第4课 明清君主专制的加强(说课课件)(人教版必修1)(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 明清君主专制的加强(说课课件)(人教版必修1)(共26张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-09-27 22:33:39 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

明清君主专制的加强

说课流程

说教学理念

说专题地位

说学情

说教学反思

说教学过程

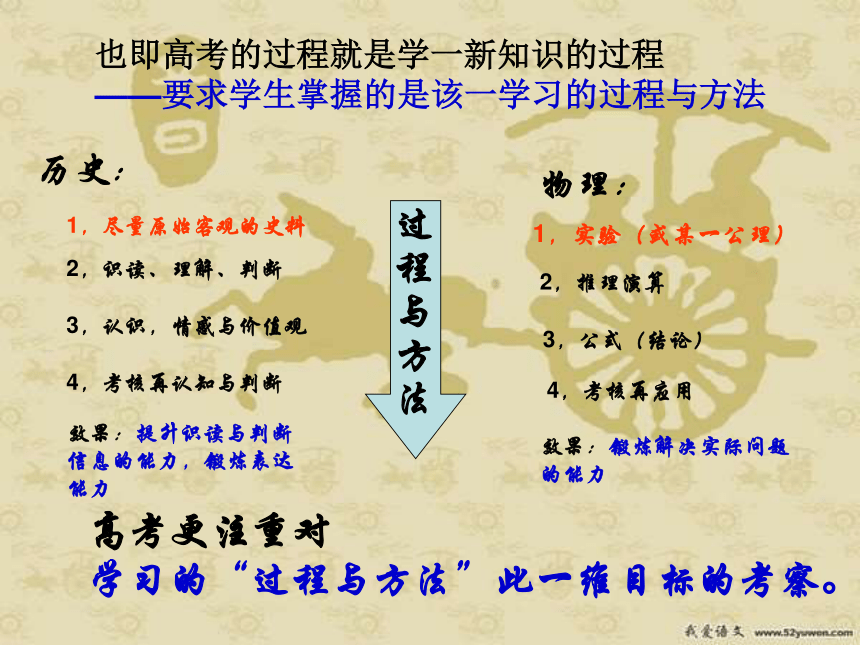

1,尽量原始客观的史料

2,识读、理解、判断

4,考核再认知与判断

效果:提升识读与判断信息的能力,锻炼表达能力

历史:

3,认识,情感与价值观

1,实验(公理、或者现实中某一问题的建模)

2,推理演算

4,考核再应用

效果:锻炼解决实际问题的能力

理综:

3,共识(结论)

高考题模式的特点:

24.汉武帝设置十三州刺史以监察地方,并将豪强大族“田宅逾制”作为重要的监察内容,各地财产达300万钱的豪族被迁到长安附近集中居住。这表明:

A.政权的政治与经济支柱是豪强大族 B.政治权 力与经济势力出现严重分离

C.抑制豪强是缓解土地兼并的重要措施 D.经济手段是巩固专制集权的主要方式

临场通过对材料的阅读才知道:

刺史的作用除了“监察”还可以抑制地主“豪强”

1,实验(或某一公理)

2,推理演算

4,考核再应用

效果:锻炼解决实际问题的能力

物理:

3,公式(结论)

1,尽量原始客观的史料

2,识读、理解、判断

4,考核再认知与判断

效果:提升识读与判断信息的能力,锻炼表达能力

历史:

3,认识,情感与价值观

过程与方法

高考更注重对

学习的“过程与方法”此一维目标的考察。

也即高考的过程就是学一新知识的过程

——要求学生掌握的是该一学习的过程与方法

(唐长安崇仁坊)“一街辐辏,遂倾两市,昼夜喧哗,灯火不觉,京中诸坊,莫之与比” ——(北宋·宋敏求·《长安志》·卷八·《崇仁坊》)

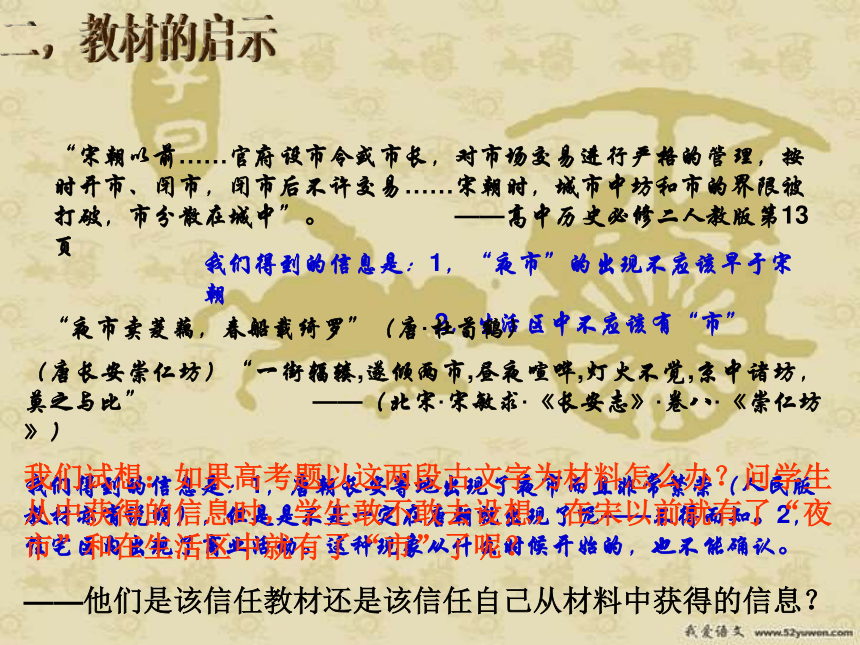

“宋朝以前……官府设市令或市长,对市场交易进行严格的管理,按时开市、闭市,闭市后不许交易……宋朝时,城市中坊和市的界限被打破,市分散在城中”。 ——高中历史必修二人教版第13页

我们得到的信息是:1,“夜市”的出现不应该早于宋朝

2,生活区中不应该有“市”

“夜市卖菱藕,春船载绮罗”(唐·杜荀鹤)

我们得到的信息是:1,唐朝长安等地出现了夜市而且非常繁荣(人民版教材亦有说明),但是是不是一定在唐朝就出现了呢——不得而知。2,住宅区内出现了商业活动。这种现象从什么时候开始的,也不能确认。

我们试想:如果高考题以这两段古文字为材料怎么办?问学生从中获得的信息时,学生敢不敢去设想,在宋以前就有了“夜市”和在生活区中就有了“市”了呢?

——他们是该信任教材还是该信任自己从材料中获得的信息?

传统的教学理念让学生:

伽利略之前,谁敢怀疑亚里士多德;爱因斯坦之前,谁敢怀疑牛顿……

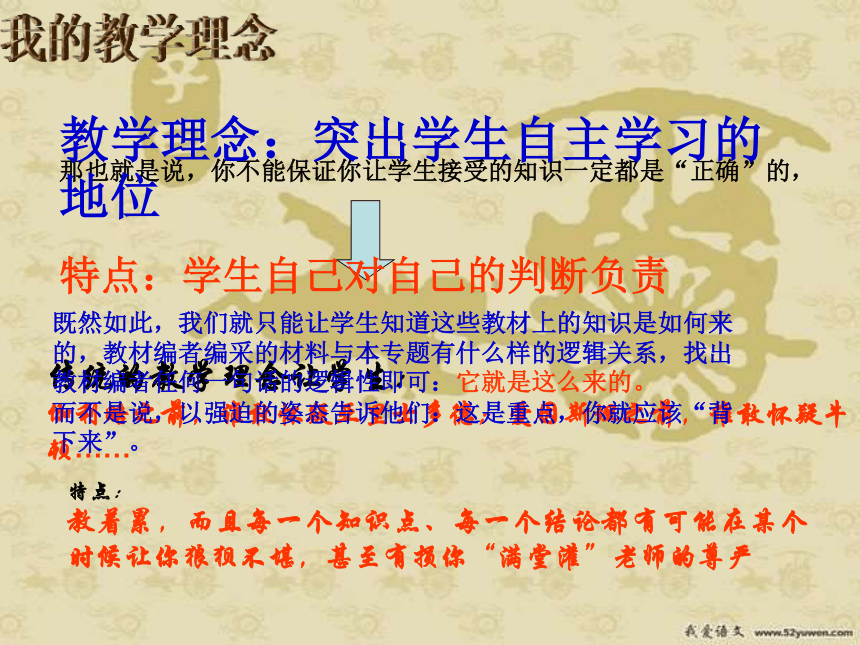

那也就是说,你不能保证你让学生接受的知识一定都是“正确”的,

既然如此,我们就只能让学生知道这些教材上的知识是如何来的,教材编者编采的材料与本专题有什么样的逻辑关系,找出教材编者任何一句话的逻辑性即可:它就是这么来的。

而不是说,以强迫的姿态告诉他们:这是重点,你就应该“背下来”。

教学理念:突出学生自主学习的地位

特点:学生自己对自己的判断负责

特点:

教着累,而且每一个知识点、每一个结论都有可能在某个时候让你狼狈不堪,甚至有损你“满堂灌”老师的尊严

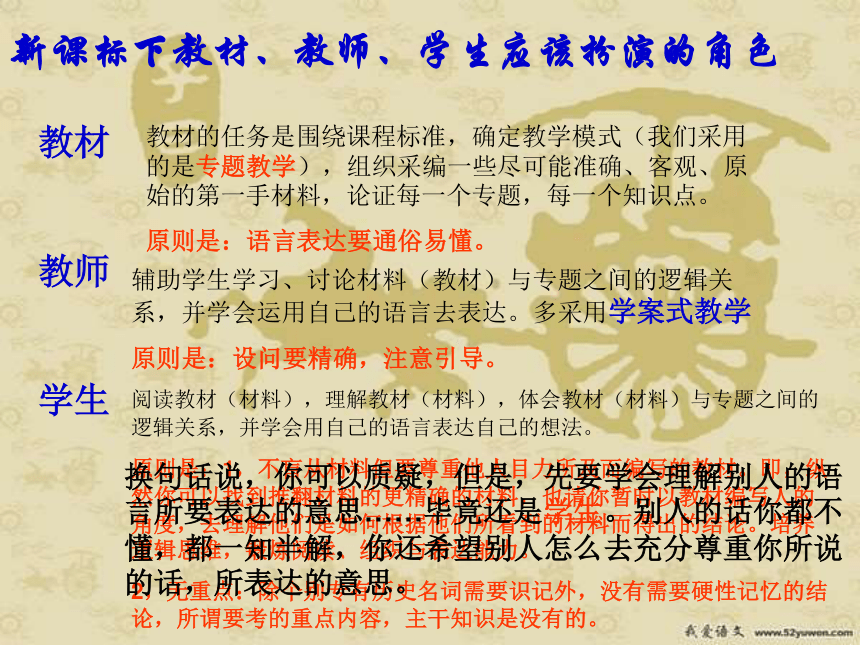

新课标下教材、教师、学生应该扮演的角色

教材

教师

学生

教材的任务是围绕课程标准,确定教学模式(我们采用的是专题教学),组织采编一些尽可能准确、客观、原始的第一手材料,论证每一个专题,每一个知识点。

原则是:语言表达要通俗易懂。

辅助学生学习、讨论材料(教材)与专题之间的逻辑关系,并学会运用自己的语言去表达。多采用学案式教学

原则是:设问要精确,注意引导。

阅读教材(材料),理解教材(材料),体会教材(材料)与专题之间的逻辑关系,并学会用自己的语言表达自己的想法。

原则是:1,不盲从材料但要尊重他人目力所及而编写的教材。即,纵然你可以找到推翻材料的更精确的材料,也请你暂时以教材编写人的角度,去理解他们是如何根据他们所看到的材料而得出的结论。培养逻辑思维,锻炼阅读、组织与表达能力。

2,无重点:除个别专有历史名词需要识记外,没有需要硬性记忆的结论,所谓要考的重点内容,主干知识是没有的。

换句话说,你可以质疑,但是,先要学会理解别人的语言所要表达的意思……毕竟还是学生。别人的话你都不懂,都一知半解,你还希望别人怎么去充分尊重你所说的话,所表达的意思。

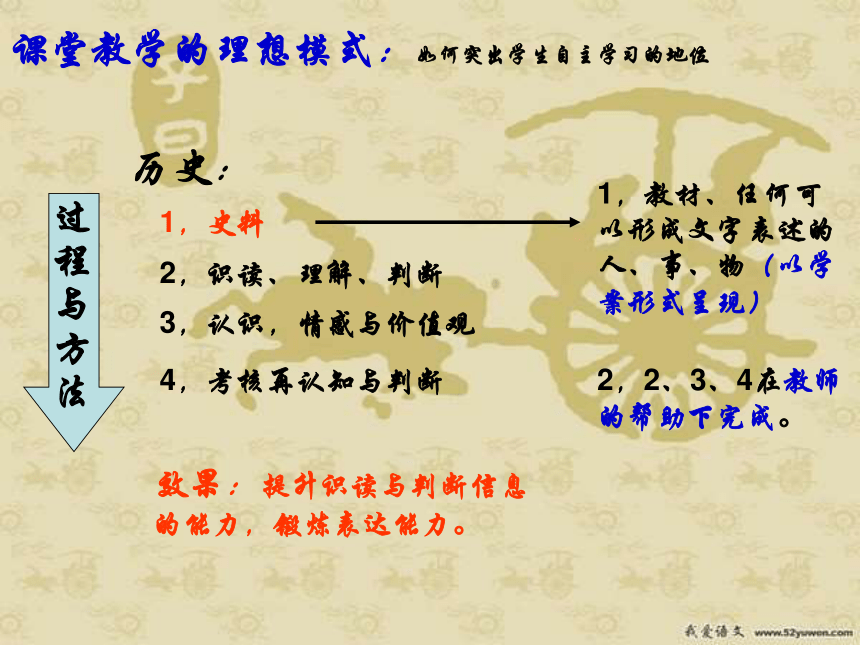

过程与方法

1,史料

2,识读、理解、判断

4,考核再认知与判断

效果:提升识读与判断信息的能力,锻炼表达能力。

历史:

3,认识,情感与价值观

课堂教学的理想模式:如何突出学生自主学习的地位

2,2、3、4在教师的帮助下完成。

1,教材、任何可以形成文字表述的人、事、物(以学案形式呈现)

本专题承接本单元的第2课专制主义中央集权的建立、第3课专制主义中央集权的发展,使专制主义中央集权的发展脉络清晰地呈现在同学们的面前。同时也揭示了近代中国落后于西方国家的一个原因,从而为学生以后学生第四单元《近代中国反侵略求民主的潮流》奠定了基础。

说专题地位

课程标准:

了解明朝内阁、清朝军机处设置的史实;

认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

知识与能力 过程与

方法 情感态度与价值观

了解 认识

明清君主专制的加强 明朝内阁、清朝军机处设置的史实 君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。 学生可以根据教材和教师提供的材料及自己搜集的信息,进行推理分析,主动探究问题的答案 (1)通过学习本课,认识到明清君主专制制度的强化的作用

(2)、通过本课的学习,认识到明清君主专制的加强是造成中国近代落后和被侵略的原因之一,激发学生为祖国的富强而努力,培养学生的爱国主义精神。

本专题所涉及历史名词:

中书省、明地方三司、内阁、 “宰相”、首辅、票拟、批红、军机处、奏折、君主专制主义中央集权……

国家元首、政府首脑……

要求学生在新课前查找有关资料,做好名词解释,预习学案!

授课对象 高一学生

认知能力 具有一定的阅读理解与认知能力

知识基础 理论上讲具备相关历史常识,并具有一定的理论基础

情感态度

与价值观 学生独立性强、讲究逻辑但具有一定叛逆性;

其叛逆性表现出无知状态,尚处于可塑造阶段

说学情

说教学过程

即“板书设计”

百官未起朕已起,百官已睡朕未睡,不如江南富家翁,日高三尺犹拥被 .

——朱元璋(明)

材料二:由“胡惟庸案”(时任明中书省尚书)明太祖朱元璋认为:君失臣兮龙为鱼 权归臣兮鼠变虎。废除中书省后,洪武十七年(1384年)9月14日至20日(一星期),内外诸司奏事札达1 660件,共3 391事,即朱元璋平均每日要处理奏章207件、411事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好,遇到大事,其更深感——“密勿论思不可无人”。

问题1,根据材料简述明朝废中书省的原因和影响(后果)

问题2,根据材料简述明朝内阁、清朝军机处设置的原因

材料一:教材P16第一、二段;P18第二、三段

仔细阅读材料一到二,回答问题1、2

(皇帝)批红

票拟:明清内阁代皇帝批答臣僚章奏,先将拟定之辞书写于票签,附本进呈皇帝圣裁朱批,称为“票拟”。清代设军机处后,重要奏章改用奏折,此制遂废。

奏折:清京内外官员,不论官职大小,只要得到皇帝的宠信和特许,即使是微末之员,甚至寺庙的住持和尚,也可以上折奏事和谢恩。奏折的内容包括一切中央、地方的政、经、军、文等日常和突发事务、事件;

材料二:明“票拟”;清“奏折”、批红

材料一:教材P16“历史纵横”

仔细阅读材料一到四,回答问题3、4

(陈平)“宰相者,上佐天子,理阴阳,顺四时,下遂万物之宜,外镇抚四夷诸侯,内亲附百姓,使卿大夫各得任其职也。” ——《史记·陈丞相世家》

首辅:明代对首席大学士的习称,设置于建文四年(1402年)八月。 明中期后,称大学士为“辅臣”,称首席大学士为“首辅”,或称“首揆”、“元辅”。嘉靖、隆庆和万历初期,首辅、次辅界限严格,首辅职权最重,主持内阁大政,权力最大。清代领班军机大臣之权极重,亦称为首辅。

材料三:宰相;首辅;

从字面上来理解:宰相,宰:管家;相,辅助。于是,宰相即“相”主人的“管家”。而“辅臣”,即辅助主人的人,并没有实际名分。首辅自然是第一辅助人了。

(军机大臣)“实宰相之职也”。——清· 梁启超《谭嗣同传》

君主专制

中央集权

九卿、六部等各司衙门

地方

地方

地方

地方

地方

明朝政府中央机构设置概貌

俗称“宰相”

秦汉丞相、魏晋南北朝隋唐三省、宋中书门下省、元中书省

明内阁(票拟)

材料四:“宰相”与内阁的运作方式

问题3,根据明内阁行政程序的设计,试述明内阁的设置在理论上对君主专制程度的影响。并说明明太监之所以能够专权的根本原因。

问题4,从名分与事实上论述“内阁学士”与“宰相”之间的区别(不得照抄原文)。

材料一:

“专制政体是既无法律又无规章,由单独一个人按照一己的意志与反复无常的性情领导一切。……当立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手,自由便不复存在了……如果司法权不同立法权和行政权分立,自由也就不存在了。” ——孟德斯鸠《论法的精神》

提示:①皇帝决策②官场风气③官僚机构

仔细阅读材料一到二,回答问题5

材料二:

B:教材P17:“阅读材料”

C:教材P18第三段

A:清代政治体制僵化官员拘泥规制,内阁处理公务的案例“积成样本四巨册”,官员“惟揣摹此样本为急”,时人称之为:“依样葫芦画不难,葫芦变化有千端。画成依旧葫芦样,要把葫芦仔细看。”……

问题5:论述君主专制的加强对中国社会发展的影响。

1,简述明朝废中书省的原因和影响(后果)

2,简述明朝内阁、清朝军机处设置的原因

3,根据明内阁行政程序的设计,试述明内阁的设置在理论上对君主专制程度的影响;并说明明太监之所以能够专权的根本原因。

4,从名分与事实上论述“内阁学士”与“宰相”之间的异同。

5,论述君主专制的加强对中国社会发展的影响。

围绕专题所设置的问题总结与概括:

即“板书设计”

说教学反思

2,这样的讲课方式有没有照顾到学生的接受程度?

1,怎么没有重难点分析?

老祖宗留下一段文字,一件物什,发了一段牢骚……你要学着理解他们的意思,这是最基本的认知能力。不能让学生养成依赖教师的习惯,不能让学生认为文科有所谓“划重点”。

当然,有专题研究的限定。但纵然如此,由于文科的特殊性,很难说,这段很“偏”的材料就一定与“专题研究”没有丁点儿关系。

我们要的是培养学生的阅读理解能力,而不能停留在仅仅识记多少历史名词的阶段上。

如果说高考注重对“过程与方法”的考察,那么,中招就应该注重对“知识与能力”的考察!换句话说,就应对能让河南学子走向全国的高考而言,不应该把全部负担压在高中历史教师的肩上。在初中学通史,就要学出个样子来!当然,高中生在会考之前,似乎还是应停留在补通史,争取让学生多识记几个历史名词的阶段。

那么,换句话即是说,三年的高中,其中一年半在做着基础工作?!

明清君主专制的加强

说课流程

说教学理念

说专题地位

说学情

说教学反思

说教学过程

1,尽量原始客观的史料

2,识读、理解、判断

4,考核再认知与判断

效果:提升识读与判断信息的能力,锻炼表达能力

历史:

3,认识,情感与价值观

1,实验(公理、或者现实中某一问题的建模)

2,推理演算

4,考核再应用

效果:锻炼解决实际问题的能力

理综:

3,共识(结论)

高考题模式的特点:

24.汉武帝设置十三州刺史以监察地方,并将豪强大族“田宅逾制”作为重要的监察内容,各地财产达300万钱的豪族被迁到长安附近集中居住。这表明:

A.政权的政治与经济支柱是豪强大族 B.政治权 力与经济势力出现严重分离

C.抑制豪强是缓解土地兼并的重要措施 D.经济手段是巩固专制集权的主要方式

临场通过对材料的阅读才知道:

刺史的作用除了“监察”还可以抑制地主“豪强”

1,实验(或某一公理)

2,推理演算

4,考核再应用

效果:锻炼解决实际问题的能力

物理:

3,公式(结论)

1,尽量原始客观的史料

2,识读、理解、判断

4,考核再认知与判断

效果:提升识读与判断信息的能力,锻炼表达能力

历史:

3,认识,情感与价值观

过程与方法

高考更注重对

学习的“过程与方法”此一维目标的考察。

也即高考的过程就是学一新知识的过程

——要求学生掌握的是该一学习的过程与方法

(唐长安崇仁坊)“一街辐辏,遂倾两市,昼夜喧哗,灯火不觉,京中诸坊,莫之与比” ——(北宋·宋敏求·《长安志》·卷八·《崇仁坊》)

“宋朝以前……官府设市令或市长,对市场交易进行严格的管理,按时开市、闭市,闭市后不许交易……宋朝时,城市中坊和市的界限被打破,市分散在城中”。 ——高中历史必修二人教版第13页

我们得到的信息是:1,“夜市”的出现不应该早于宋朝

2,生活区中不应该有“市”

“夜市卖菱藕,春船载绮罗”(唐·杜荀鹤)

我们得到的信息是:1,唐朝长安等地出现了夜市而且非常繁荣(人民版教材亦有说明),但是是不是一定在唐朝就出现了呢——不得而知。2,住宅区内出现了商业活动。这种现象从什么时候开始的,也不能确认。

我们试想:如果高考题以这两段古文字为材料怎么办?问学生从中获得的信息时,学生敢不敢去设想,在宋以前就有了“夜市”和在生活区中就有了“市”了呢?

——他们是该信任教材还是该信任自己从材料中获得的信息?

传统的教学理念让学生:

伽利略之前,谁敢怀疑亚里士多德;爱因斯坦之前,谁敢怀疑牛顿……

那也就是说,你不能保证你让学生接受的知识一定都是“正确”的,

既然如此,我们就只能让学生知道这些教材上的知识是如何来的,教材编者编采的材料与本专题有什么样的逻辑关系,找出教材编者任何一句话的逻辑性即可:它就是这么来的。

而不是说,以强迫的姿态告诉他们:这是重点,你就应该“背下来”。

教学理念:突出学生自主学习的地位

特点:学生自己对自己的判断负责

特点:

教着累,而且每一个知识点、每一个结论都有可能在某个时候让你狼狈不堪,甚至有损你“满堂灌”老师的尊严

新课标下教材、教师、学生应该扮演的角色

教材

教师

学生

教材的任务是围绕课程标准,确定教学模式(我们采用的是专题教学),组织采编一些尽可能准确、客观、原始的第一手材料,论证每一个专题,每一个知识点。

原则是:语言表达要通俗易懂。

辅助学生学习、讨论材料(教材)与专题之间的逻辑关系,并学会运用自己的语言去表达。多采用学案式教学

原则是:设问要精确,注意引导。

阅读教材(材料),理解教材(材料),体会教材(材料)与专题之间的逻辑关系,并学会用自己的语言表达自己的想法。

原则是:1,不盲从材料但要尊重他人目力所及而编写的教材。即,纵然你可以找到推翻材料的更精确的材料,也请你暂时以教材编写人的角度,去理解他们是如何根据他们所看到的材料而得出的结论。培养逻辑思维,锻炼阅读、组织与表达能力。

2,无重点:除个别专有历史名词需要识记外,没有需要硬性记忆的结论,所谓要考的重点内容,主干知识是没有的。

换句话说,你可以质疑,但是,先要学会理解别人的语言所要表达的意思……毕竟还是学生。别人的话你都不懂,都一知半解,你还希望别人怎么去充分尊重你所说的话,所表达的意思。

过程与方法

1,史料

2,识读、理解、判断

4,考核再认知与判断

效果:提升识读与判断信息的能力,锻炼表达能力。

历史:

3,认识,情感与价值观

课堂教学的理想模式:如何突出学生自主学习的地位

2,2、3、4在教师的帮助下完成。

1,教材、任何可以形成文字表述的人、事、物(以学案形式呈现)

本专题承接本单元的第2课专制主义中央集权的建立、第3课专制主义中央集权的发展,使专制主义中央集权的发展脉络清晰地呈现在同学们的面前。同时也揭示了近代中国落后于西方国家的一个原因,从而为学生以后学生第四单元《近代中国反侵略求民主的潮流》奠定了基础。

说专题地位

课程标准:

了解明朝内阁、清朝军机处设置的史实;

认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

知识与能力 过程与

方法 情感态度与价值观

了解 认识

明清君主专制的加强 明朝内阁、清朝军机处设置的史实 君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。 学生可以根据教材和教师提供的材料及自己搜集的信息,进行推理分析,主动探究问题的答案 (1)通过学习本课,认识到明清君主专制制度的强化的作用

(2)、通过本课的学习,认识到明清君主专制的加强是造成中国近代落后和被侵略的原因之一,激发学生为祖国的富强而努力,培养学生的爱国主义精神。

本专题所涉及历史名词:

中书省、明地方三司、内阁、 “宰相”、首辅、票拟、批红、军机处、奏折、君主专制主义中央集权……

国家元首、政府首脑……

要求学生在新课前查找有关资料,做好名词解释,预习学案!

授课对象 高一学生

认知能力 具有一定的阅读理解与认知能力

知识基础 理论上讲具备相关历史常识,并具有一定的理论基础

情感态度

与价值观 学生独立性强、讲究逻辑但具有一定叛逆性;

其叛逆性表现出无知状态,尚处于可塑造阶段

说学情

说教学过程

即“板书设计”

百官未起朕已起,百官已睡朕未睡,不如江南富家翁,日高三尺犹拥被 .

——朱元璋(明)

材料二:由“胡惟庸案”(时任明中书省尚书)明太祖朱元璋认为:君失臣兮龙为鱼 权归臣兮鼠变虎。废除中书省后,洪武十七年(1384年)9月14日至20日(一星期),内外诸司奏事札达1 660件,共3 391事,即朱元璋平均每日要处理奏章207件、411事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好,遇到大事,其更深感——“密勿论思不可无人”。

问题1,根据材料简述明朝废中书省的原因和影响(后果)

问题2,根据材料简述明朝内阁、清朝军机处设置的原因

材料一:教材P16第一、二段;P18第二、三段

仔细阅读材料一到二,回答问题1、2

(皇帝)批红

票拟:明清内阁代皇帝批答臣僚章奏,先将拟定之辞书写于票签,附本进呈皇帝圣裁朱批,称为“票拟”。清代设军机处后,重要奏章改用奏折,此制遂废。

奏折:清京内外官员,不论官职大小,只要得到皇帝的宠信和特许,即使是微末之员,甚至寺庙的住持和尚,也可以上折奏事和谢恩。奏折的内容包括一切中央、地方的政、经、军、文等日常和突发事务、事件;

材料二:明“票拟”;清“奏折”、批红

材料一:教材P16“历史纵横”

仔细阅读材料一到四,回答问题3、4

(陈平)“宰相者,上佐天子,理阴阳,顺四时,下遂万物之宜,外镇抚四夷诸侯,内亲附百姓,使卿大夫各得任其职也。” ——《史记·陈丞相世家》

首辅:明代对首席大学士的习称,设置于建文四年(1402年)八月。 明中期后,称大学士为“辅臣”,称首席大学士为“首辅”,或称“首揆”、“元辅”。嘉靖、隆庆和万历初期,首辅、次辅界限严格,首辅职权最重,主持内阁大政,权力最大。清代领班军机大臣之权极重,亦称为首辅。

材料三:宰相;首辅;

从字面上来理解:宰相,宰:管家;相,辅助。于是,宰相即“相”主人的“管家”。而“辅臣”,即辅助主人的人,并没有实际名分。首辅自然是第一辅助人了。

(军机大臣)“实宰相之职也”。——清· 梁启超《谭嗣同传》

君主专制

中央集权

九卿、六部等各司衙门

地方

地方

地方

地方

地方

明朝政府中央机构设置概貌

俗称“宰相”

秦汉丞相、魏晋南北朝隋唐三省、宋中书门下省、元中书省

明内阁(票拟)

材料四:“宰相”与内阁的运作方式

问题3,根据明内阁行政程序的设计,试述明内阁的设置在理论上对君主专制程度的影响。并说明明太监之所以能够专权的根本原因。

问题4,从名分与事实上论述“内阁学士”与“宰相”之间的区别(不得照抄原文)。

材料一:

“专制政体是既无法律又无规章,由单独一个人按照一己的意志与反复无常的性情领导一切。……当立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手,自由便不复存在了……如果司法权不同立法权和行政权分立,自由也就不存在了。” ——孟德斯鸠《论法的精神》

提示:①皇帝决策②官场风气③官僚机构

仔细阅读材料一到二,回答问题5

材料二:

B:教材P17:“阅读材料”

C:教材P18第三段

A:清代政治体制僵化官员拘泥规制,内阁处理公务的案例“积成样本四巨册”,官员“惟揣摹此样本为急”,时人称之为:“依样葫芦画不难,葫芦变化有千端。画成依旧葫芦样,要把葫芦仔细看。”……

问题5:论述君主专制的加强对中国社会发展的影响。

1,简述明朝废中书省的原因和影响(后果)

2,简述明朝内阁、清朝军机处设置的原因

3,根据明内阁行政程序的设计,试述明内阁的设置在理论上对君主专制程度的影响;并说明明太监之所以能够专权的根本原因。

4,从名分与事实上论述“内阁学士”与“宰相”之间的异同。

5,论述君主专制的加强对中国社会发展的影响。

围绕专题所设置的问题总结与概括:

即“板书设计”

说教学反思

2,这样的讲课方式有没有照顾到学生的接受程度?

1,怎么没有重难点分析?

老祖宗留下一段文字,一件物什,发了一段牢骚……你要学着理解他们的意思,这是最基本的认知能力。不能让学生养成依赖教师的习惯,不能让学生认为文科有所谓“划重点”。

当然,有专题研究的限定。但纵然如此,由于文科的特殊性,很难说,这段很“偏”的材料就一定与“专题研究”没有丁点儿关系。

我们要的是培养学生的阅读理解能力,而不能停留在仅仅识记多少历史名词的阶段上。

如果说高考注重对“过程与方法”的考察,那么,中招就应该注重对“知识与能力”的考察!换句话说,就应对能让河南学子走向全国的高考而言,不应该把全部负担压在高中历史教师的肩上。在初中学通史,就要学出个样子来!当然,高中生在会考之前,似乎还是应停留在补通史,争取让学生多识记几个历史名词的阶段。

那么,换句话即是说,三年的高中,其中一年半在做着基础工作?!

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局