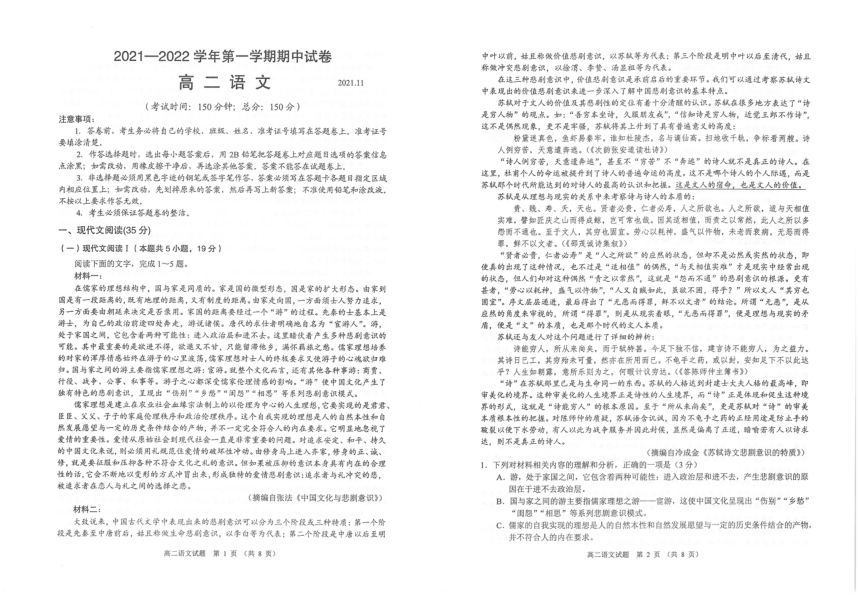

江苏省常熟市2021-2022学年高二上学期期中考试语文试题(扫描版含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省常熟市2021-2022学年高二上学期期中考试语文试题(扫描版含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-19 21:39:38 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年第一学期期中试卷

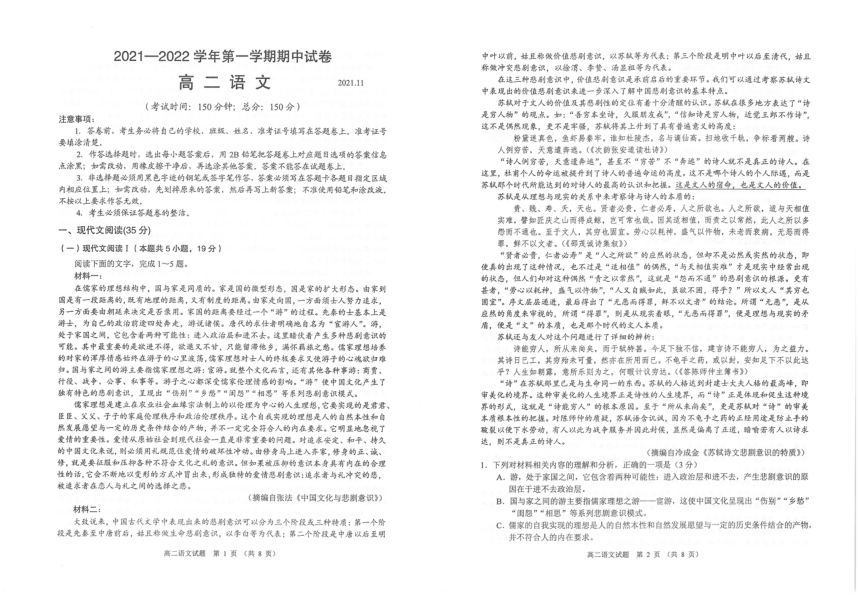

中叶以前,姑且称做价值悲剧意识,以苏轼等为代表;第三个阶段是明中叶以后至清代,姑且

称做冲突悲剧意

徐渭、李贽、汤显祖等为代表。

高二语文

在这三种悲剧意识中,价值悲剧意识是承前启后的重要环节。我们可以通过考察苏轼诗文

中表现出的价值悲剧意识来进一步深入了解中国悲剧意识的基本特点。

(考试时间:150分钟;总分:150分)

苏轼对于文人的价值及其悲剧性的定位有着十分清酲的认识。苏轼在很多地方表达了“诗

注意事项

是穷人物”的观点。如:“吾穷本坐诗,久服朋友戒”,“信知诗是穷人物,近觉王郎不作诗”,

1.答卷前,考生务必将自己的学校、班级、姓名、准考证号填写在答题卷上。准考证号

这不是偶然现象,更不是牢骚,苏轼将其上升到了具有普遍意义的高度

要填涂清楚

粉黛迷真色,鱼虾易豢牢。谁知杜陵杰,名与谪仙高。扫地收千轨,争标看两艘。诗

作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卷上对应题目选项的答案信息

人例穷苦,天意遣奔逃。(《次韵张安道读杜诗》)

点涂黑;如需改动,用橡皮擦千净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上

“诗人例穷苦,天意遣奔逃”,甚至不“穷苦”不“奔逃”的诗人就不是真正的诗人。在

3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域

这里,杜甫个人的命运被提升到了诗人的普遍命运的高度。这不是哪个诗人的个人际遇,而是

内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液

苏轼那个时代所能达到的对诗人的最高的认识和把握。这是文人的宿命,也是文人的价值。

不按以上要求作答无效

苏轼是从理想与现实的关系中来考察诗与诗人的本质

4.考生必须保证答题卷的整洁

贵、贱、寿、天,天也。贤者必贵,仁者必寿,人之所欲也。人之所欲,适与天相值

实难,譬如匠庆之山而得成鲸,岂可常也哉。因其适相值,而责之以常然,此人之所以多

现代文阅读(35分

怨而不通也。至于文人,其穷也固宜。劳心以耗神,盛气以忤物,未老而衰病,无恶而得

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分

罪,鲜不以文者。(《邵茂诚诗集叙》)

贤者必贵,仁者必寿”是“人之所欲”的应然的状态,但却不是必然或实然的状态,即

阅读下面的文字,完成1~5题

使真的出

种情况,也不过是“适相值”的偶然,“与天相值实难”才是现实中经常出现

材料一

的状态,但人们却对这种偶然“责之以常然”,这就是“怨而不通”的悲剧意识的根源。更有

在儒家的理想结构中,国与家是同质的。家是国的微型形态,国是家的扩大形态。由家到

甚者,“劳心以耗神,盛气以忤物”,“人又自贼如此,虽欲不困,得乎 ”所以文人“其穷也

国是有一段距离的,既有地理的距离,又有制度的距离。由家走向国,一方面须士人努力追求

固宜”。序文层层递进,最后得出了“无恶而得罪,鲜不以文者”的结论。所谓“无恶”,是从

另一方面要由朝廷来决定是否录用。家国的距离要经过一个“游”的过程。先秦的士基本上是

应然的角度来审视的,所谓“得罪”,则是从现实着眼,“无恶而得罪”,便是理想与现实的矛

游士,为自已的政治前途四处奔走,游说诸侯。唐代的求仕者明确地自名为“宦游人”。游,

盾,便是“文”的本质,也是那个时代的文人本质。

处于家国之间,它包含着两种可能性:进入政治层和进不去。这里暗伏着产生多种悲剧意识的

苏轼还与友人对这个问题进行了详细的辨析

可能。其中最重要的是欲进不得,欲還又不甘,只能留滞他乡,满怀羁旅之愁。儒家理想培养

诗能穷人,所从来尚矣,而于轼特甚。今足下独不信,建言诗不能穷人,为之益力

的对家的浑厚情感始终在游子的心里波荡,儒家理想对士人的终极要求又使游子的心魂欲归难

其诗日已工,其穷殆未可量,然亦在所用而已。不龟手之药,或以封,安知足下不以此达

归。国与家之间的游主要指儒家理想之游:宦游。就整个文化而言,还有其他各种事游:商贾

乎 人生如朝露,意所乐则为之,何暇计议穷达。(《答陈师仲主簿书》

行役、战争、公事、私事等。游子之心都深受儒家伦理情感的影响。“游”使中国文化产生了

诗”在苏轼那里已是与生命同一的东西。苏轼的人格达到封建士大夫人格的最高峰,即

独有特色的悲剧意识,呈现出“伤别”“乡愁”“闺怨”“相思”等系列悲剧意识模式

审美化的境界。这种审美化的人生境界正是诗性

境界,而“诗”正是体现和促生这种境

儒家理想是建立在农业社会血緣宗法制上的以伦理为中心的人生理想,它要实现的是君君

界的形式,这就是“诗能穷人”的根本原因。至于“所从来尚矣”,更是苏轼对“诗”的审美

臣臣、父父、子子的家庭伦理秩序和政治伦理秩序。这个自我实现的理想是人的自然本性和自

本质根本性的把握。对陈师仲的质疑,苏轼语含讥讽,因为不龟手之药的正经用途是防止手的

然发展愿望与一定的历史条件结合的产物,并不一定完全符合人的内在要求。它明显地忽视了

皲裂以便下水劳动,有人以此为战争服务并因此封侯,显然是偏离了正道,暗喻若有人以诗求

爱情的重要性。爱情从原始社会到现代社会一直是非常重要的问题。对追求安定、和平、持久

则不是真正的诗人

的中国文化来说,则必须用礼规范住爱情的破坏性冲动。由修身马上进入齐家,修身的正、诚、

(摘编自冷成金《苏轼诗文悲剧意识的特质》)

修,就是要征服和压抑各种不符合文化之礼的意识。但如果被压抑的意识本身具有内在的合理

下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

性的话,它会不断地以变形的方式冲冒出来,形成独特的爱情悲剧意识:追求者与礼冲突的悲,

A.游,处于家国之间,它包含着两种可能性:进入政治层和进不去,产生悲剧意识的原

被追求者在恋人与礼之间的选择之悲。

因在于进不去政治层

(摘编自张法《中国文化与悲剧意识》)

B.国与家之间的游主要指儒家理想之游—一宦游,这使中国文化呈现出“伤别”“乡愁”

材料二

“闺怨”“相思”等系列悲剧意识模式

致说来,中国古代文学中表现出来的悲剧意识可以分为三个阶段或三种特质:第一个阶

C.儒家的自我实现的理想是人的自然本性和自然发展愿望与一定的历史条件结合的产物

段是先秦至中唐前后,姑且称做生命悲剧意识,以李白等为代表;第二个阶段是中唐以后至明

并不符合人的内在要求

高二语文试题第1页(共8页)

高二语文试题第2页(共8页)

中叶以前,姑且称做价值悲剧意识,以苏轼等为代表;第三个阶段是明中叶以后至清代,姑且

称做冲突悲剧意

徐渭、李贽、汤显祖等为代表。

高二语文

在这三种悲剧意识中,价值悲剧意识是承前启后的重要环节。我们可以通过考察苏轼诗文

中表现出的价值悲剧意识来进一步深入了解中国悲剧意识的基本特点。

(考试时间:150分钟;总分:150分)

苏轼对于文人的价值及其悲剧性的定位有着十分清酲的认识。苏轼在很多地方表达了“诗

注意事项

是穷人物”的观点。如:“吾穷本坐诗,久服朋友戒”,“信知诗是穷人物,近觉王郎不作诗”,

1.答卷前,考生务必将自己的学校、班级、姓名、准考证号填写在答题卷上。准考证号

这不是偶然现象,更不是牢骚,苏轼将其上升到了具有普遍意义的高度

要填涂清楚

粉黛迷真色,鱼虾易豢牢。谁知杜陵杰,名与谪仙高。扫地收千轨,争标看两艘。诗

作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卷上对应题目选项的答案信息

人例穷苦,天意遣奔逃。(《次韵张安道读杜诗》)

点涂黑;如需改动,用橡皮擦千净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上

“诗人例穷苦,天意遣奔逃”,甚至不“穷苦”不“奔逃”的诗人就不是真正的诗人。在

3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域

这里,杜甫个人的命运被提升到了诗人的普遍命运的高度。这不是哪个诗人的个人际遇,而是

内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液

苏轼那个时代所能达到的对诗人的最高的认识和把握。这是文人的宿命,也是文人的价值。

不按以上要求作答无效

苏轼是从理想与现实的关系中来考察诗与诗人的本质

4.考生必须保证答题卷的整洁

贵、贱、寿、天,天也。贤者必贵,仁者必寿,人之所欲也。人之所欲,适与天相值

实难,譬如匠庆之山而得成鲸,岂可常也哉。因其适相值,而责之以常然,此人之所以多

现代文阅读(35分

怨而不通也。至于文人,其穷也固宜。劳心以耗神,盛气以忤物,未老而衰病,无恶而得

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分

罪,鲜不以文者。(《邵茂诚诗集叙》)

贤者必贵,仁者必寿”是“人之所欲”的应然的状态,但却不是必然或实然的状态,即

阅读下面的文字,完成1~5题

使真的出

种情况,也不过是“适相值”的偶然,“与天相值实难”才是现实中经常出现

材料一

的状态,但人们却对这种偶然“责之以常然”,这就是“怨而不通”的悲剧意识的根源。更有

在儒家的理想结构中,国与家是同质的。家是国的微型形态,国是家的扩大形态。由家到

甚者,“劳心以耗神,盛气以忤物”,“人又自贼如此,虽欲不困,得乎 ”所以文人“其穷也

国是有一段距离的,既有地理的距离,又有制度的距离。由家走向国,一方面须士人努力追求

固宜”。序文层层递进,最后得出了“无恶而得罪,鲜不以文者”的结论。所谓“无恶”,是从

另一方面要由朝廷来决定是否录用。家国的距离要经过一个“游”的过程。先秦的士基本上是

应然的角度来审视的,所谓“得罪”,则是从现实着眼,“无恶而得罪”,便是理想与现实的矛

游士,为自已的政治前途四处奔走,游说诸侯。唐代的求仕者明确地自名为“宦游人”。游,

盾,便是“文”的本质,也是那个时代的文人本质。

处于家国之间,它包含着两种可能性:进入政治层和进不去。这里暗伏着产生多种悲剧意识的

苏轼还与友人对这个问题进行了详细的辨析

可能。其中最重要的是欲进不得,欲還又不甘,只能留滞他乡,满怀羁旅之愁。儒家理想培养

诗能穷人,所从来尚矣,而于轼特甚。今足下独不信,建言诗不能穷人,为之益力

的对家的浑厚情感始终在游子的心里波荡,儒家理想对士人的终极要求又使游子的心魂欲归难

其诗日已工,其穷殆未可量,然亦在所用而已。不龟手之药,或以封,安知足下不以此达

归。国与家之间的游主要指儒家理想之游:宦游。就整个文化而言,还有其他各种事游:商贾

乎 人生如朝露,意所乐则为之,何暇计议穷达。(《答陈师仲主簿书》

行役、战争、公事、私事等。游子之心都深受儒家伦理情感的影响。“游”使中国文化产生了

诗”在苏轼那里已是与生命同一的东西。苏轼的人格达到封建士大夫人格的最高峰,即

独有特色的悲剧意识,呈现出“伤别”“乡愁”“闺怨”“相思”等系列悲剧意识模式

审美化的境界。这种审美化的人生境界正是诗性

境界,而“诗”正是体现和促生这种境

儒家理想是建立在农业社会血緣宗法制上的以伦理为中心的人生理想,它要实现的是君君

界的形式,这就是“诗能穷人”的根本原因。至于“所从来尚矣”,更是苏轼对“诗”的审美

臣臣、父父、子子的家庭伦理秩序和政治伦理秩序。这个自我实现的理想是人的自然本性和自

本质根本性的把握。对陈师仲的质疑,苏轼语含讥讽,因为不龟手之药的正经用途是防止手的

然发展愿望与一定的历史条件结合的产物,并不一定完全符合人的内在要求。它明显地忽视了

皲裂以便下水劳动,有人以此为战争服务并因此封侯,显然是偏离了正道,暗喻若有人以诗求

爱情的重要性。爱情从原始社会到现代社会一直是非常重要的问题。对追求安定、和平、持久

则不是真正的诗人

的中国文化来说,则必须用礼规范住爱情的破坏性冲动。由修身马上进入齐家,修身的正、诚、

(摘编自冷成金《苏轼诗文悲剧意识的特质》)

修,就是要征服和压抑各种不符合文化之礼的意识。但如果被压抑的意识本身具有内在的合理

下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

性的话,它会不断地以变形的方式冲冒出来,形成独特的爱情悲剧意识:追求者与礼冲突的悲,

A.游,处于家国之间,它包含着两种可能性:进入政治层和进不去,产生悲剧意识的原

被追求者在恋人与礼之间的选择之悲。

因在于进不去政治层

(摘编自张法《中国文化与悲剧意识》)

B.国与家之间的游主要指儒家理想之游—一宦游,这使中国文化呈现出“伤别”“乡愁”

材料二

“闺怨”“相思”等系列悲剧意识模式

致说来,中国古代文学中表现出来的悲剧意识可以分为三个阶段或三种特质:第一个阶

C.儒家的自我实现的理想是人的自然本性和自然发展愿望与一定的历史条件结合的产物

段是先秦至中唐前后,姑且称做生命悲剧意识,以李白等为代表;第二个阶段是中唐以后至明

并不符合人的内在要求

高二语文试题第1页(共8页)

高二语文试题第2页(共8页)

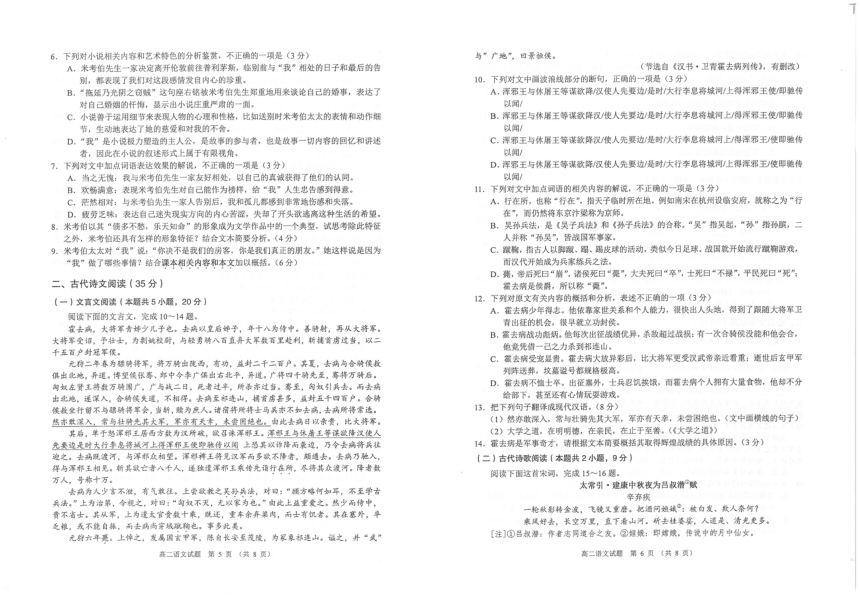

同课章节目录