春江花月夜

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

湖南省高中语文教学设计参赛作品

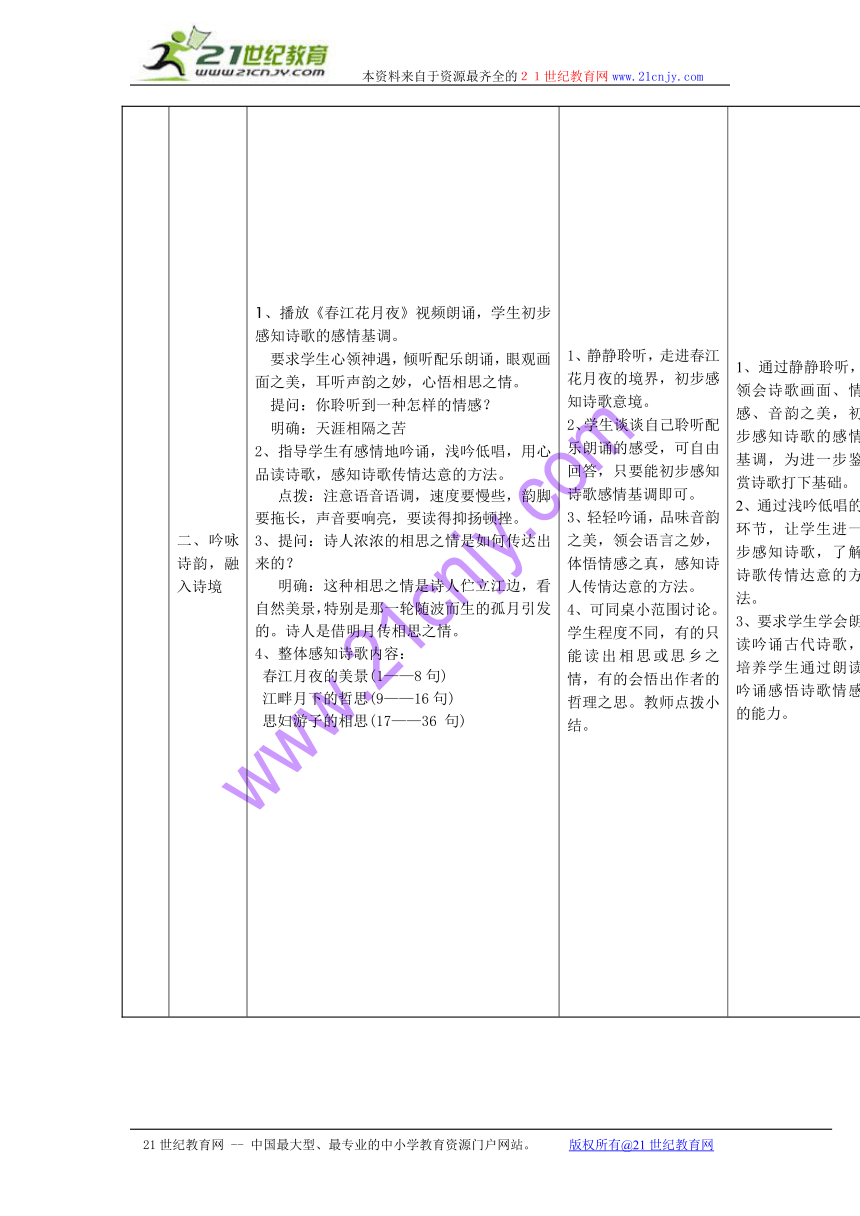

学 科 语文 教材名称 高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》 教材出版社 人民教育出版社

课 题 春江花月夜 年级 高二 学期 下期 学段 第1学段

教学目标 1、引导学生借助意象,展开联想和想象,体味诗歌幽美而邈远的意境。

2、置身诗境,缘景明情,赏析诗歌诗情、画意、哲理浑然天成的特点。

3、了解古代诗人借助意象表情达意的行文脉络,提升鉴赏诗歌的能力。

4、培养学生吟咏声韵、感受诗趣的能力,提高学生的审美水平。

教学重点 展开联想和想象,体味诗歌意境,把握水乳交融、优美深邃的景、理、情。

教学思路 创设情境,营造氛围——吟咏诗韵,融入诗境——把握意象,体味意境——讨论探究,品味哲理——置身诗境,领悟情感——反复诵读,加深理解

主要教学方法 诵读法、讨论法、创设情境法、合作探究法、联想想象法

教学资源 Powerpoint课件 《春江花月夜》视频朗读

教学过程预设(分课时写)

课时 环节 教师活动(教学内容的呈现) 学生活动(学习活动的设计) 设计意图

第一课时 一、创设情境,营造氛围 1、文人多情,单是一轮明月就穿越时空,传递着诗人们万般愁绪。诗歌的浩瀚海洋在明月的朗照下熠熠生辉,同学们在课本内读过哪些关于月亮的诗句? 1、学生打开记忆的仓库,开始回顾: 1、通过提问,引领学生回顾课本内学习过的关于月的诗句。2、创设情境,让学生沉浸在美好的氛围中,同时将审美心理直接指向阅读对象。

2、是啊,多情的文人将自己的生命情怀寄托在一轮明月之上:望月怀远,情思邈远,忧愁寂寞,无奈凄凉,清苦惆怅,宁静恬淡……怎一个情字了得!唐代诗人张若虚更是寓情理于明月,借明月传情思,因了一轮明月,他“孤篇横绝,竟为大家”,他的明月诗被闻一多先生誉为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”,今天,就让我们走进张若虚,走进他的《春江花月夜》。 ①今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。②明月松间照,清泉石上流。③二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。④人生如梦,一尊还酹江月。⑤雁字回时,月满西楼。学生的回顾可能不拘泥于课本,可肯定,但不可信马由缰。

二、吟咏诗韵,融入诗境 1、播放《春江花月夜》视频朗诵,学生初步感知诗歌的感情基调。要求学生心领神遇,倾听配乐朗诵,眼观画面之美,耳听声韵之妙,心悟相思之情。提问:你聆听到一种怎样的情感?明确:天涯相隔之苦2、指导学生有感情地吟诵,浅吟低唱,用心品读诗歌,感知诗歌传情达意的方法。点拨:注意语音语调,速度要慢些,韵脚要拖长,声音要响亮,要读得抑扬顿挫。3、提问:诗人浓浓的相思之情是如何传达出来的?明确:这种相思之情是诗人伫立江边,看自然美景,特别是那一轮随波而生的孤月引发的。诗人是借明月传相思之情。4、整体感知诗歌内容: 春江月夜的美景(1——8句)江畔月下的哲思(9——16句)思妇游子的相思(17——36 句) 1、静静聆听,走进春江花月夜的境界,初步感知诗歌意境。2、学生谈谈自己聆听配乐朗诵的感受,可自由回答,只要能初步感知诗歌感情基调即可。3、轻轻吟诵,品味音韵之美,领会语言之妙,体悟情感之真,感知诗人传情达意的方法。4、可同桌小范围讨论。学生程度不同,有的只能读出相思或思乡之情,有的会悟出作者的哲理之思。教师点拨小结。 1、通过静静聆听,领会诗歌画面、情感、音韵之美,初步感知诗歌的感情基调,为进一步鉴赏诗歌打下基础。2、通过浅吟低唱的环节,让学生进一步感知诗歌,了解诗歌传情达意的方法。3、要求学生学会朗读吟诵古代诗歌,培养学生通过朗读吟诵感悟诗歌情感的能力。

三、把握意象,体味意境 欣赏春江月夜的美景:1、就这一轮孤月让诗人思绪万千。当月亮随波而生时诗人看到了哪些景物?明确:春江花月夜美景——春江、潮水、明月、芳甸、花林、流霜、白沙等2、请你就前八句诗感受最深的意象进行赏析。学生讨论探究,教师点拨明确。示例:①春:并不仅仅是给人希望的春,对于情深感锐的文人,美好的春天,更容易触动他们心中那根高张在似倾危柱上的哀切急弦! 春天的江面,有时波浪起伏,水势浩荡;有时大雾迷蒙,江天一色。给人一种梦幻般的感觉,置身于这种情境之中,怎能不思念家中的亲人、远方的游子呢?怎能不感慨人生短暂,人类长存呢?

②江:无尽的江水是中国文人伤春叹花的绝好伴侣,滔滔无尽的气象,震憾着无数骚人墨客的心灵,成为失魂落魄之人的哀叹!

③花:花开是愉悦之美,展现人生绚丽多彩;花落是忧伤之美,抒发着人生的离别相思之愁。诗中前后两句形成鲜明的对比,人生如同花儿一样,有起有落。④月:这是一轮孤悬高空之中,光明皎洁的月,仿佛它就是这世界唯一的主宰,使人产生奇思遐想。3、这些意象共同营造了怎样的意境?明确:幽美恬静邈远4、请你用优美的文字再现前十句的画意诗情。示例:江面广阔无垠,春潮涨起,似与大海连在一起。夜幕慢慢地把整个大地笼罩,这时,一轮明月冉冉升起。在月光的映照下,江面上腾起的水气似雾似烟,如蝉翼轻纱,久聚不散。月光随波流动,轻洒银辉,将春江景物浸染成梦幻般的银色。江流弯弯曲曲绕过开满花草的春之原野,月色洒泻在花树上,就像撒上了一层洁白晶莹的雪珠。空中月光似天将流霜,不见飞动,洲上的白沙和月色融和成白茫茫的一片,使人无从分辨。此时此刻,月如花,芬芳四溢;月如醇,令人陶醉。

5、小结:张若虚用细腻的笔触创造了一个神话般的境界,使春江花月夜显得格外幽美恬静。同学们,用你们饱含深情的声音读出你们最真切的感受。 1、学生快速寻找,组织答案:春、江、花、月、夜 2、学生的理解可能多种多样,只要有理,就应予以充分肯定。教师的点拨可灵活机动地进行,对学生理解不到或不够准确的地方进行适当纠正和补充即可。 3、学生小结诗歌营造的意境。4、学生展开想象的翅膀,用优美的文字再现前十句的画意诗情。5、学生饱含深情地朗读诗歌。 1、充分调动全体学生积极性,尊重学生的个性体验,引导学生运用教师介绍的古诗鉴赏的基本方法和步骤进行探究和赏析。初步培养学生赏析古代诗歌的意象和意境的能力。2、培养学生的想象力,训练学生的口头表达能力。

第二课时 四、讨论探究,品味哲理 品味江畔月下的哲思:1、回顾:上节课我们欣赏到了一幅幽美恬静春江月夜图,一轮明月已经高悬在我们心灵的上空。那么这一轮孤悬高空、光明皎洁的月到底牵动了多情的诗人哪些情思呢?2、提问:面对幽美深远的月下美景,诗人想到了什么呢?请一位同学大声朗读。明确:人生短暂、宇宙永恒3、提问:诗人是如何由景入理的?明确:前十句诗。由大到小,由远及近,笔墨逐渐凝聚在一轮孤月上,浑然只有皎洁明亮的月光存在。清明澄澈的天地宇宙,仿佛使人进入一个纯净的世界,这自然地引起了诗人的遐思冥想。诗人神思飞跃,又紧紧联系人生,探索着人生的哲理与宇宙的奥秘。4、比较张若虚的宇宙人生哲理与下列诗句的哲理有何不同。①今人不见古时月,今月曾经照古人。(李白《把酒问月》)②年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。(刘希夷《代悲白头翁》)③哀吾生之须臾,羡长江之无穷。(苏轼《赤壁赋》)④人生若朝露,天地邈悠悠。(阮籍《咏怀》)⑤天地无终极,人命若朝露。(曹植《送应氏》)明确:诗的主题多半是感慨宇宙永恒,人生短暂。但张若虚却别开生面,翻出新意:个人的生命是短暂的,而人类的存在则是绵延久长的,因之“代代无穷已”的人生就和“年年只相似”的明月得以共存。诗人从大自然从宇宙中感受到的不是颓废和绝望,而是一种欣慰,而是缘于对人生的追求与热爱。全诗的基调是“哀而不伤”,使我们得以聆听到初盛唐时代之音的回响。 1、学生朗读“江畔何人初见月”到“但见长江空流水”三联。2、学生思考诗人笔下景与理的关系。3、比较阅读,小组讨论,交流意见,选出代表发言,教师小结。 1、引导学生回顾上节内容,快速进入情境。2、引导学生关注诗人对宇宙、人生的哲理思考

五、置身诗境,领悟情感 领悟思妇游子的相思:1、月生月悬,夜色渐浓。诗人的感伤之情也越来越浓。同学们齐声朗读课文余下的部分。2、读到诗歌的下半篇,凄凉之情涌上心头,是谁打动了我们?拨动我们心弦的是怎样的形象?明确:充满离愁别恨的思妇游子3、人生代代相继,江月年年如此。一轮孤月徘徊中天,象是等待什么人似的,却又永远不能如愿。月光下,只有大江急流,奔腾远去。江月有恨,流水无情。诗人自然将笔触由上半篇的自然景色转到人生图像 ,引出下半篇男女相思的离愁别恨。4、“可怜”以下八句是写思妇的思念的。请女生用你们深情的声音读出思妇的情感,男生仔细聆听,评价女生的朗读。提问:这八句诗是如何写出思妇的思念的?(1)借月抒情。提问:请同学们品味“徘徊”一词的传神之处。①拟人手法,写出月游移不定的动态②赋予月亮人的灵性,它似乎也为思妇而伤心、对她怜悯,不忍离去。③与后文的“卷不去”、“拂还来”相呼应,写出月亮的不忍之心。但此种做法却惹得思妇更为思念。(2)借典抒情。提问:“鱼龙”、“鸿雁”两词用了什么表现手法?请作简要分析。鱼龙、鸿雁本来是月光下的景物,此处写出了月光的清澈。但也是用典——“尺素在鱼肠,寸心凭雁足”,鱼龙、鸿雁是古代用于互传音讯的载体,此处暗含有鱼雁不能传音讯之意。可见二人音讯断绝,相思无着落。5、最后八句诗写游子思归之情。推举一位男生朗读,同学们评价其表现。提问:最后八句是如何写游子的思归之情的?明确:用落花、流水、残月烘托游子的思归之情。“扁舟子”连做梦也念念想家——花落幽谭,春光将老,人还远隔天涯,情何以堪!江水流春,流去的不仅是自然的春天,也是游子的青春、幸福和憧憬。江潭落月,更衬托他凄苦的寞寞之情。在这美好的春江花月夜,不知有几人能乘月归回自己的故乡!他那无着无落的离情,伴着残月之光,洒落江边的树林。 1、学生齐声朗读课文。 2、学生回答诗歌下半部分诗人的情感。这部分的情感较好把握,学生很容易回答出是男女相思的离愁别恨。3、女生朗读“可怜”八句,男生聆听,评价女生的表现。4、学生讨论作者抒情的方式及其表达效果,可互相交流。教师可稍作点拨。5、推选一位男生朗读,同学们评价其表现。6、学生交流,教师小结。 学会置身诗境,领悟诗人的情感,掌握诗人传情达意的方法。

六、反复诵读,加深理解 1、小结:一曲《春江花月夜》从月生到月落融合了自然的景,宇宙的理,人间的情,月在张若虚笔下如此多情,情景兼融,它跳动着诗人的脉搏,在全诗犹如一条生命纽带,触处生情,诗情随着月轮的生落而起伏曲折,展现了一幅充满人生哲理与生活情趣的画卷。2、再次诵读,让我们的心灵与张若虚的心灵对接。2、布置作业:(1)、【拓展训练】 盛唐诗人张九龄《望月怀远》一诗是 历来为人们广泛传颂的上乘之作,试与本诗对照,分析两首诗的意境有何不同。海上生明月,天涯共此时。情人怨遥夜,竟夕起相思。灭烛怜光远,披衣觉露滋。不堪盈手赠,还寝梦佳期。(2)、用第一人称改写“思妇怀远、游子思归”的内容,注意写出思妇、游子的情感和心理。 1、师生共读,再次感受诗歌的艺术魅力。2、完成课后作业。 1、在诵读中感受诗歌的艺术魅力。2、学会比较阅读和改写。

自我反思

主要特色与创新之处 1、对教材的处理合适。从单元和教材的实际出发,既紧扣教材,又有自己的创新。2、从教学的流程看,由浅入深,循序渐进,从浅吟低唱到心领神遇,既充分调动了学生的情感体验,又让学生对诗歌有了整体认识。3、重点突出,注重一课一得。在诗歌阅读教学中注重阅读方法的传授而不是知识的灌输,以文本为重点,有一定的深度,又有一定的拓展,可操作性强。4、注重培养学生自主学习与自我探究的习惯与能力,学生参与积极充分,很好地展开了想象的翅膀,从而置身诗境,缘景明情。 5、教师角色定位准确。教师始终是课堂内的推动者、促成者。

存在的问题与不足 学生对诗歌的情感体验不够准确,对宇宙人生的思考有些困惑。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

湖南省高中语文教学设计参赛作品

学 科 语文 教材名称 高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》 教材出版社 人民教育出版社

课 题 春江花月夜 年级 高二 学期 下期 学段 第1学段

教学目标 1、引导学生借助意象,展开联想和想象,体味诗歌幽美而邈远的意境。

2、置身诗境,缘景明情,赏析诗歌诗情、画意、哲理浑然天成的特点。

3、了解古代诗人借助意象表情达意的行文脉络,提升鉴赏诗歌的能力。

4、培养学生吟咏声韵、感受诗趣的能力,提高学生的审美水平。

教学重点 展开联想和想象,体味诗歌意境,把握水乳交融、优美深邃的景、理、情。

教学思路 创设情境,营造氛围——吟咏诗韵,融入诗境——把握意象,体味意境——讨论探究,品味哲理——置身诗境,领悟情感——反复诵读,加深理解

主要教学方法 诵读法、讨论法、创设情境法、合作探究法、联想想象法

教学资源 Powerpoint课件 《春江花月夜》视频朗读

教学过程预设(分课时写)

课时 环节 教师活动(教学内容的呈现) 学生活动(学习活动的设计) 设计意图

第一课时 一、创设情境,营造氛围 1、文人多情,单是一轮明月就穿越时空,传递着诗人们万般愁绪。诗歌的浩瀚海洋在明月的朗照下熠熠生辉,同学们在课本内读过哪些关于月亮的诗句? 1、学生打开记忆的仓库,开始回顾: 1、通过提问,引领学生回顾课本内学习过的关于月的诗句。2、创设情境,让学生沉浸在美好的氛围中,同时将审美心理直接指向阅读对象。

2、是啊,多情的文人将自己的生命情怀寄托在一轮明月之上:望月怀远,情思邈远,忧愁寂寞,无奈凄凉,清苦惆怅,宁静恬淡……怎一个情字了得!唐代诗人张若虚更是寓情理于明月,借明月传情思,因了一轮明月,他“孤篇横绝,竟为大家”,他的明月诗被闻一多先生誉为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”,今天,就让我们走进张若虚,走进他的《春江花月夜》。 ①今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。②明月松间照,清泉石上流。③二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。④人生如梦,一尊还酹江月。⑤雁字回时,月满西楼。学生的回顾可能不拘泥于课本,可肯定,但不可信马由缰。

二、吟咏诗韵,融入诗境 1、播放《春江花月夜》视频朗诵,学生初步感知诗歌的感情基调。要求学生心领神遇,倾听配乐朗诵,眼观画面之美,耳听声韵之妙,心悟相思之情。提问:你聆听到一种怎样的情感?明确:天涯相隔之苦2、指导学生有感情地吟诵,浅吟低唱,用心品读诗歌,感知诗歌传情达意的方法。点拨:注意语音语调,速度要慢些,韵脚要拖长,声音要响亮,要读得抑扬顿挫。3、提问:诗人浓浓的相思之情是如何传达出来的?明确:这种相思之情是诗人伫立江边,看自然美景,特别是那一轮随波而生的孤月引发的。诗人是借明月传相思之情。4、整体感知诗歌内容: 春江月夜的美景(1——8句)江畔月下的哲思(9——16句)思妇游子的相思(17——36 句) 1、静静聆听,走进春江花月夜的境界,初步感知诗歌意境。2、学生谈谈自己聆听配乐朗诵的感受,可自由回答,只要能初步感知诗歌感情基调即可。3、轻轻吟诵,品味音韵之美,领会语言之妙,体悟情感之真,感知诗人传情达意的方法。4、可同桌小范围讨论。学生程度不同,有的只能读出相思或思乡之情,有的会悟出作者的哲理之思。教师点拨小结。 1、通过静静聆听,领会诗歌画面、情感、音韵之美,初步感知诗歌的感情基调,为进一步鉴赏诗歌打下基础。2、通过浅吟低唱的环节,让学生进一步感知诗歌,了解诗歌传情达意的方法。3、要求学生学会朗读吟诵古代诗歌,培养学生通过朗读吟诵感悟诗歌情感的能力。

三、把握意象,体味意境 欣赏春江月夜的美景:1、就这一轮孤月让诗人思绪万千。当月亮随波而生时诗人看到了哪些景物?明确:春江花月夜美景——春江、潮水、明月、芳甸、花林、流霜、白沙等2、请你就前八句诗感受最深的意象进行赏析。学生讨论探究,教师点拨明确。示例:①春:并不仅仅是给人希望的春,对于情深感锐的文人,美好的春天,更容易触动他们心中那根高张在似倾危柱上的哀切急弦! 春天的江面,有时波浪起伏,水势浩荡;有时大雾迷蒙,江天一色。给人一种梦幻般的感觉,置身于这种情境之中,怎能不思念家中的亲人、远方的游子呢?怎能不感慨人生短暂,人类长存呢?

②江:无尽的江水是中国文人伤春叹花的绝好伴侣,滔滔无尽的气象,震憾着无数骚人墨客的心灵,成为失魂落魄之人的哀叹!

③花:花开是愉悦之美,展现人生绚丽多彩;花落是忧伤之美,抒发着人生的离别相思之愁。诗中前后两句形成鲜明的对比,人生如同花儿一样,有起有落。④月:这是一轮孤悬高空之中,光明皎洁的月,仿佛它就是这世界唯一的主宰,使人产生奇思遐想。3、这些意象共同营造了怎样的意境?明确:幽美恬静邈远4、请你用优美的文字再现前十句的画意诗情。示例:江面广阔无垠,春潮涨起,似与大海连在一起。夜幕慢慢地把整个大地笼罩,这时,一轮明月冉冉升起。在月光的映照下,江面上腾起的水气似雾似烟,如蝉翼轻纱,久聚不散。月光随波流动,轻洒银辉,将春江景物浸染成梦幻般的银色。江流弯弯曲曲绕过开满花草的春之原野,月色洒泻在花树上,就像撒上了一层洁白晶莹的雪珠。空中月光似天将流霜,不见飞动,洲上的白沙和月色融和成白茫茫的一片,使人无从分辨。此时此刻,月如花,芬芳四溢;月如醇,令人陶醉。

5、小结:张若虚用细腻的笔触创造了一个神话般的境界,使春江花月夜显得格外幽美恬静。同学们,用你们饱含深情的声音读出你们最真切的感受。 1、学生快速寻找,组织答案:春、江、花、月、夜 2、学生的理解可能多种多样,只要有理,就应予以充分肯定。教师的点拨可灵活机动地进行,对学生理解不到或不够准确的地方进行适当纠正和补充即可。 3、学生小结诗歌营造的意境。4、学生展开想象的翅膀,用优美的文字再现前十句的画意诗情。5、学生饱含深情地朗读诗歌。 1、充分调动全体学生积极性,尊重学生的个性体验,引导学生运用教师介绍的古诗鉴赏的基本方法和步骤进行探究和赏析。初步培养学生赏析古代诗歌的意象和意境的能力。2、培养学生的想象力,训练学生的口头表达能力。

第二课时 四、讨论探究,品味哲理 品味江畔月下的哲思:1、回顾:上节课我们欣赏到了一幅幽美恬静春江月夜图,一轮明月已经高悬在我们心灵的上空。那么这一轮孤悬高空、光明皎洁的月到底牵动了多情的诗人哪些情思呢?2、提问:面对幽美深远的月下美景,诗人想到了什么呢?请一位同学大声朗读。明确:人生短暂、宇宙永恒3、提问:诗人是如何由景入理的?明确:前十句诗。由大到小,由远及近,笔墨逐渐凝聚在一轮孤月上,浑然只有皎洁明亮的月光存在。清明澄澈的天地宇宙,仿佛使人进入一个纯净的世界,这自然地引起了诗人的遐思冥想。诗人神思飞跃,又紧紧联系人生,探索着人生的哲理与宇宙的奥秘。4、比较张若虚的宇宙人生哲理与下列诗句的哲理有何不同。①今人不见古时月,今月曾经照古人。(李白《把酒问月》)②年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。(刘希夷《代悲白头翁》)③哀吾生之须臾,羡长江之无穷。(苏轼《赤壁赋》)④人生若朝露,天地邈悠悠。(阮籍《咏怀》)⑤天地无终极,人命若朝露。(曹植《送应氏》)明确:诗的主题多半是感慨宇宙永恒,人生短暂。但张若虚却别开生面,翻出新意:个人的生命是短暂的,而人类的存在则是绵延久长的,因之“代代无穷已”的人生就和“年年只相似”的明月得以共存。诗人从大自然从宇宙中感受到的不是颓废和绝望,而是一种欣慰,而是缘于对人生的追求与热爱。全诗的基调是“哀而不伤”,使我们得以聆听到初盛唐时代之音的回响。 1、学生朗读“江畔何人初见月”到“但见长江空流水”三联。2、学生思考诗人笔下景与理的关系。3、比较阅读,小组讨论,交流意见,选出代表发言,教师小结。 1、引导学生回顾上节内容,快速进入情境。2、引导学生关注诗人对宇宙、人生的哲理思考

五、置身诗境,领悟情感 领悟思妇游子的相思:1、月生月悬,夜色渐浓。诗人的感伤之情也越来越浓。同学们齐声朗读课文余下的部分。2、读到诗歌的下半篇,凄凉之情涌上心头,是谁打动了我们?拨动我们心弦的是怎样的形象?明确:充满离愁别恨的思妇游子3、人生代代相继,江月年年如此。一轮孤月徘徊中天,象是等待什么人似的,却又永远不能如愿。月光下,只有大江急流,奔腾远去。江月有恨,流水无情。诗人自然将笔触由上半篇的自然景色转到人生图像 ,引出下半篇男女相思的离愁别恨。4、“可怜”以下八句是写思妇的思念的。请女生用你们深情的声音读出思妇的情感,男生仔细聆听,评价女生的朗读。提问:这八句诗是如何写出思妇的思念的?(1)借月抒情。提问:请同学们品味“徘徊”一词的传神之处。①拟人手法,写出月游移不定的动态②赋予月亮人的灵性,它似乎也为思妇而伤心、对她怜悯,不忍离去。③与后文的“卷不去”、“拂还来”相呼应,写出月亮的不忍之心。但此种做法却惹得思妇更为思念。(2)借典抒情。提问:“鱼龙”、“鸿雁”两词用了什么表现手法?请作简要分析。鱼龙、鸿雁本来是月光下的景物,此处写出了月光的清澈。但也是用典——“尺素在鱼肠,寸心凭雁足”,鱼龙、鸿雁是古代用于互传音讯的载体,此处暗含有鱼雁不能传音讯之意。可见二人音讯断绝,相思无着落。5、最后八句诗写游子思归之情。推举一位男生朗读,同学们评价其表现。提问:最后八句是如何写游子的思归之情的?明确:用落花、流水、残月烘托游子的思归之情。“扁舟子”连做梦也念念想家——花落幽谭,春光将老,人还远隔天涯,情何以堪!江水流春,流去的不仅是自然的春天,也是游子的青春、幸福和憧憬。江潭落月,更衬托他凄苦的寞寞之情。在这美好的春江花月夜,不知有几人能乘月归回自己的故乡!他那无着无落的离情,伴着残月之光,洒落江边的树林。 1、学生齐声朗读课文。 2、学生回答诗歌下半部分诗人的情感。这部分的情感较好把握,学生很容易回答出是男女相思的离愁别恨。3、女生朗读“可怜”八句,男生聆听,评价女生的表现。4、学生讨论作者抒情的方式及其表达效果,可互相交流。教师可稍作点拨。5、推选一位男生朗读,同学们评价其表现。6、学生交流,教师小结。 学会置身诗境,领悟诗人的情感,掌握诗人传情达意的方法。

六、反复诵读,加深理解 1、小结:一曲《春江花月夜》从月生到月落融合了自然的景,宇宙的理,人间的情,月在张若虚笔下如此多情,情景兼融,它跳动着诗人的脉搏,在全诗犹如一条生命纽带,触处生情,诗情随着月轮的生落而起伏曲折,展现了一幅充满人生哲理与生活情趣的画卷。2、再次诵读,让我们的心灵与张若虚的心灵对接。2、布置作业:(1)、【拓展训练】 盛唐诗人张九龄《望月怀远》一诗是 历来为人们广泛传颂的上乘之作,试与本诗对照,分析两首诗的意境有何不同。海上生明月,天涯共此时。情人怨遥夜,竟夕起相思。灭烛怜光远,披衣觉露滋。不堪盈手赠,还寝梦佳期。(2)、用第一人称改写“思妇怀远、游子思归”的内容,注意写出思妇、游子的情感和心理。 1、师生共读,再次感受诗歌的艺术魅力。2、完成课后作业。 1、在诵读中感受诗歌的艺术魅力。2、学会比较阅读和改写。

自我反思

主要特色与创新之处 1、对教材的处理合适。从单元和教材的实际出发,既紧扣教材,又有自己的创新。2、从教学的流程看,由浅入深,循序渐进,从浅吟低唱到心领神遇,既充分调动了学生的情感体验,又让学生对诗歌有了整体认识。3、重点突出,注重一课一得。在诗歌阅读教学中注重阅读方法的传授而不是知识的灌输,以文本为重点,有一定的深度,又有一定的拓展,可操作性强。4、注重培养学生自主学习与自我探究的习惯与能力,学生参与积极充分,很好地展开了想象的翅膀,从而置身诗境,缘景明情。 5、教师角色定位准确。教师始终是课堂内的推动者、促成者。

存在的问题与不足 学生对诗歌的情感体验不够准确,对宇宙人生的思考有些困惑。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录