统编版必修上册 3.1 百合花 课件(42张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版必修上册 3.1 百合花 课件(42张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 23.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-20 07:03:41 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

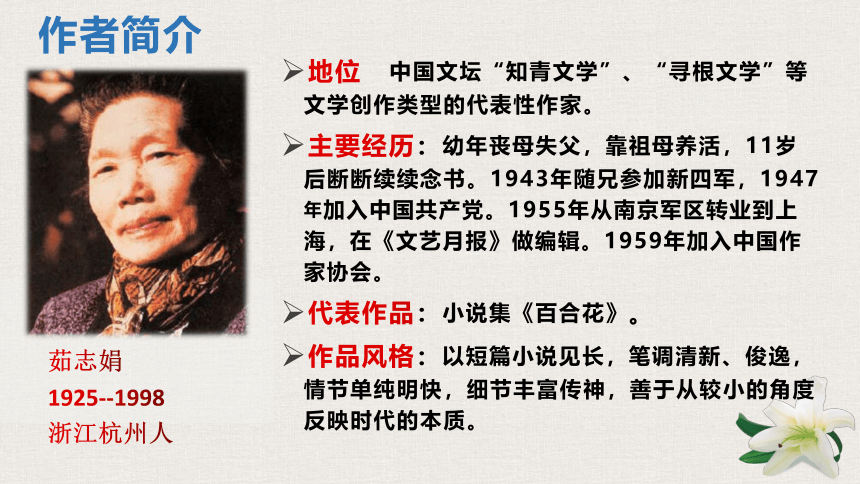

茹志娟

茹志娟

岁月芳华 静听清香

作者简介

写作背景

茹志鹃写这篇小说时,正是反右斗争后不久,她的家庭成员是这场扩大化运动的受害者。冷峻的现实生活使她不无悲凉地思念起战时的生活、那时的同志关系。她说:“战争使人不能有长谈的机会,但战争却能使人深交。有时仅几十分钟,甚至只来得及瞥一眼,便一闪而过,然而人与人之间,就在这一刹那里,便能胆肝相照,生死与共。”所以,《百合花》是她在匝匝忧虑之中,缅怀追念往事的产物。

《百合花》受到了茅盾的高度评价,他说:“这是我最近读过的几十篇小说中最使我满意也最使我感动的一篇。”

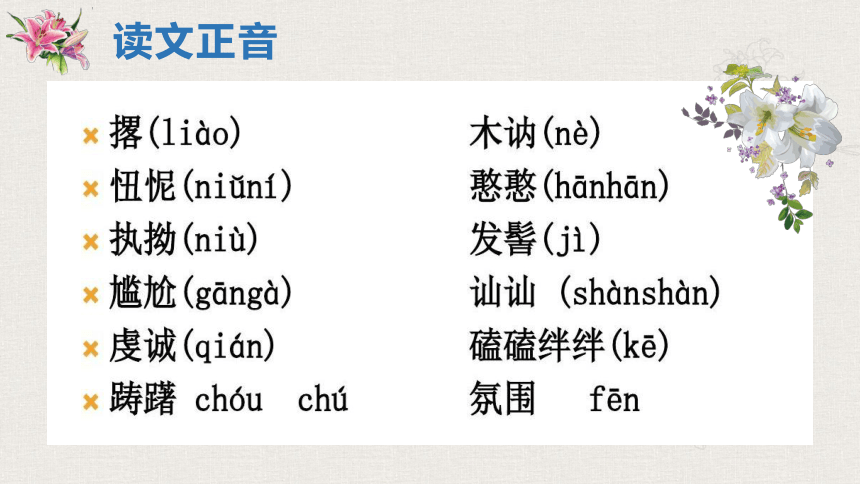

读文正音

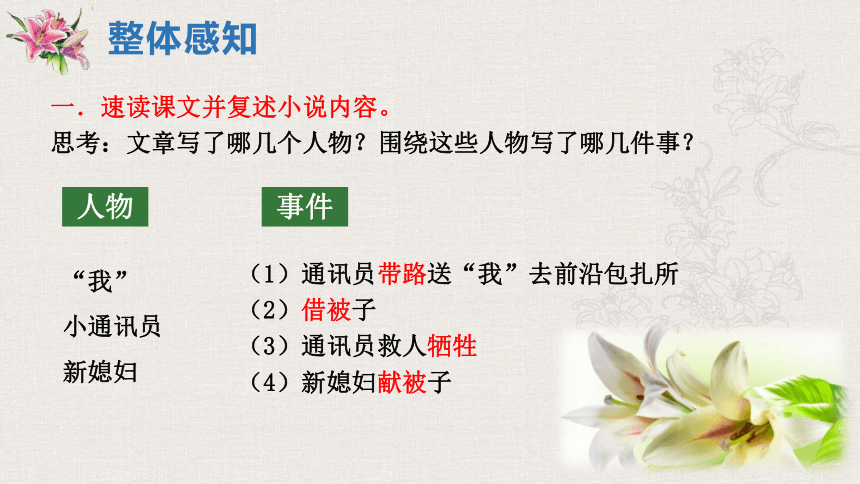

整体感知

速读课文并复述小说内容。

思考:文章写了哪几个人物?围绕这些人物写了哪几件事?

“我”

小通讯员

新媳妇

(1)通讯员带路送“我”去前沿包扎所

(2)借被子

(3)通讯员救人牺牲

(4)新媳妇献被子

人物

事件

整体感知

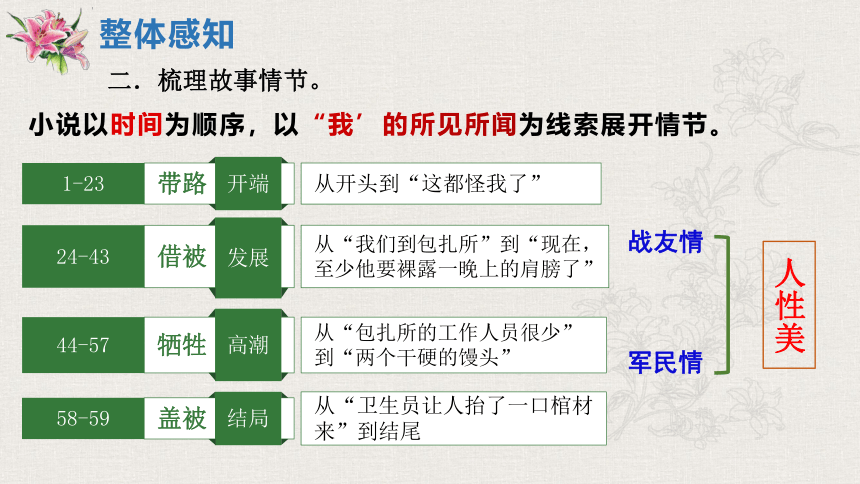

梳理故事情节。

1-23

带路

开端

从开头到“这都怪我了”

24-43

借被

发展

从“我们到包扎所”到“现在,至少他要裸露一晚上的肩膀了”

44-57

牺牲

高潮

从“包扎所的工作人员很少”到“两个干硬的馒头”

58-59

盖被

结局

从“卫生员让人抬了一口棺材

来”到结尾

战友情

军民情

人性美

整体感知

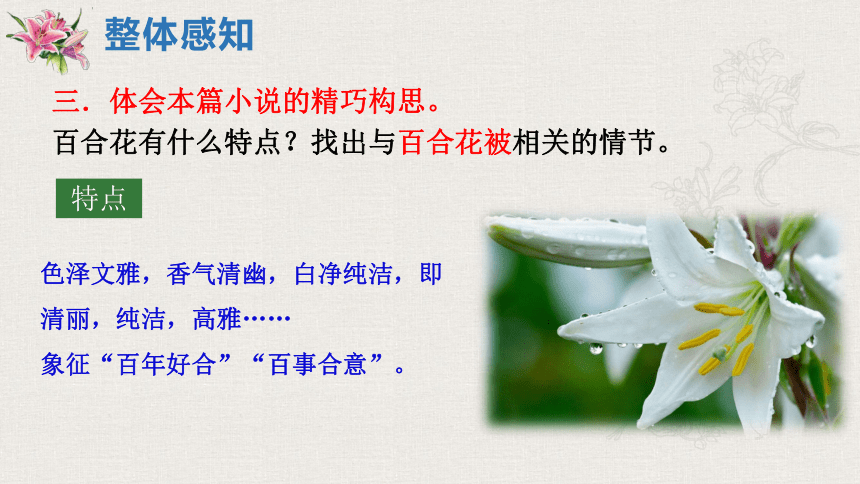

体会本篇小说的精巧构思。

百合花有什么特点?找出与百合花被相关的情节。

色泽文雅,香气清幽,白净纯洁,即清丽,纯洁,高雅……

象征“百年好合”“百事合意”。

特点

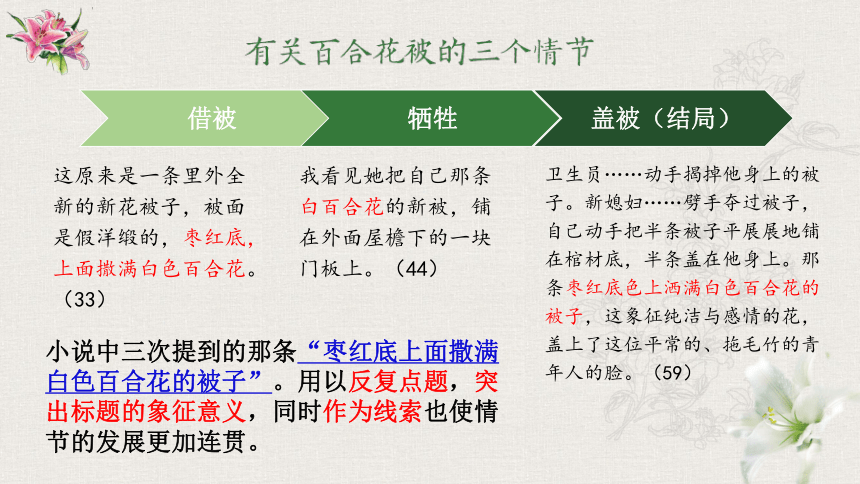

这原来是一条里外全新的新花被子,被面是假洋缎的,枣红底,上面撒满白色百合花。(33)

我看见她把自己那条白百合花的新被,铺在外面屋檐下的一块门板上。(44)

卫生员……动手揭掉他身上的被子。新媳妇……劈手夺过被子,自己动手把半条被子平展展地铺在棺材底,半条盖在他身上。那条枣红底色上洒满白色百合花的被子,这象征纯洁与感情的花,盖上了这位平常的、拖毛竹的青年人的脸。(59)

小说中三次提到的那条“枣红底上面撒满白色百合花的被子”。用以反复点题,突出标题的象征意义,同时作为线索也使情节的发展更加连贯。

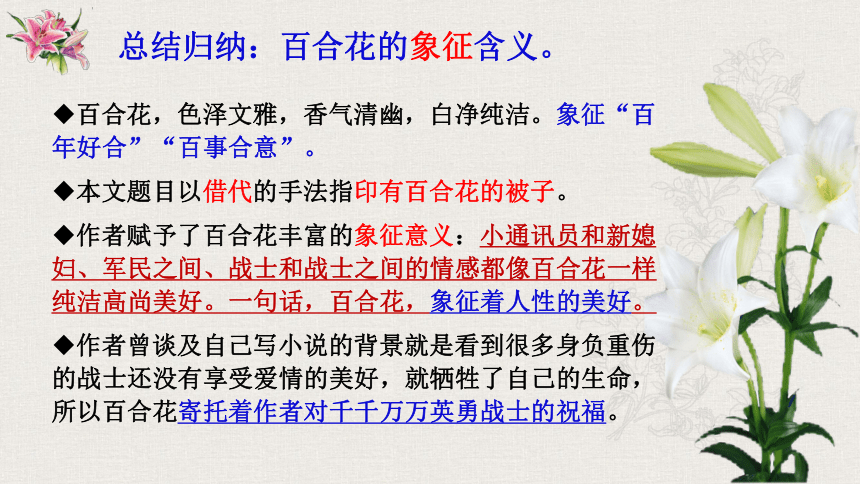

总结归纳:百合花的象征含义。

百合花,色泽文雅,香气清幽,白净纯洁。象征“百年好合”“百事合意”。

本文题目以借代的手法指印有百合花的被子。

作者赋予了百合花丰富的象征意义:小通讯员和新媳妇、军民之间、战士和战士之间的情感都像百合花一样纯洁高尚美好。一句话,百合花,象征着人性的美好。

作者曾谈及自己写小说的背景就是看到很多身负重伤的战士还没有享受爱情的美好,就牺牲了自己的生命,所以百合花寄托着作者对千千万万英勇战士的祝福。

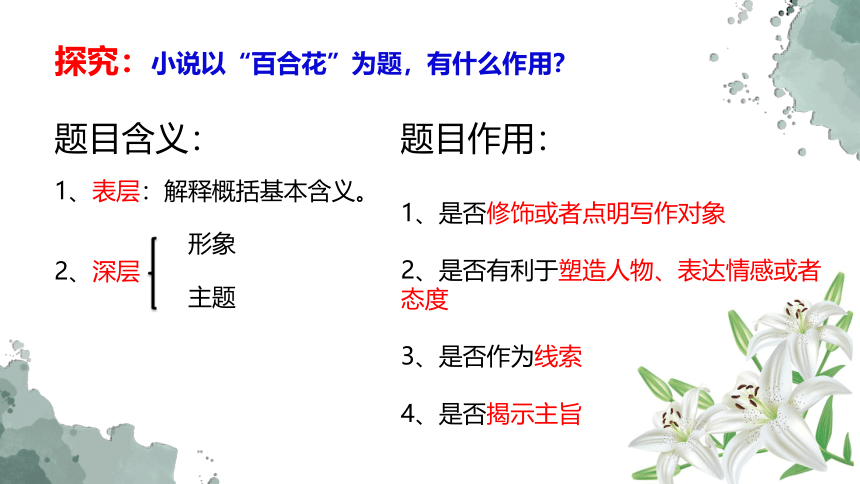

探究:小说以“百合花”为题,有什么作用?

题目含义:

1、表层:解释概括基本含义。

2、深层

形象

主题

题目作用:

1、是否修饰或者点明写作对象

2、是否有利于塑造人物、表达情感或者态度

3、是否作为线索

4、是否揭示主旨

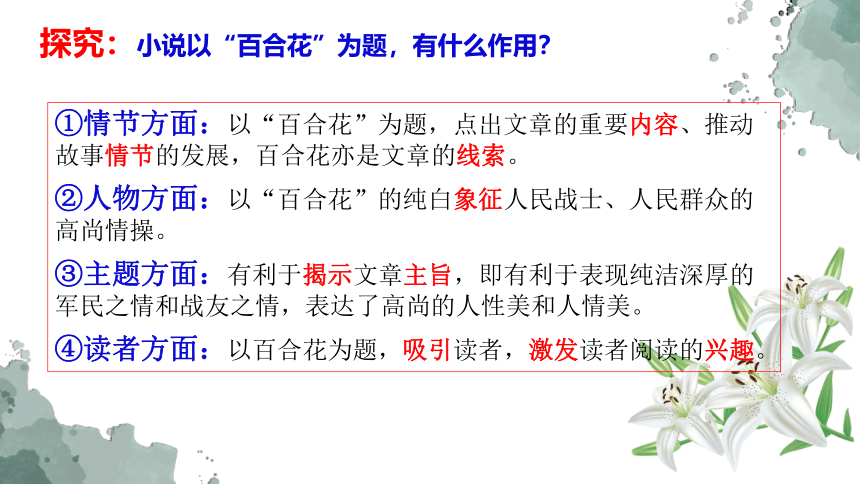

①情节方面:以“百合花”为题,点出文章的重要内容、推动故事情节的发展,百合花亦是文章的线索。

②人物方面:以“百合花”的纯白象征人民战士、人民群众的高尚情操。

③主题方面:有利于揭示文章主旨,即有利于表现纯洁深厚的军民之情和战友之情,表达了高尚的人性美和人情美。

④读者方面:以百合花为题,吸引读者,激发读者阅读的兴趣。

探究:小说以“百合花”为题,有什么作用?

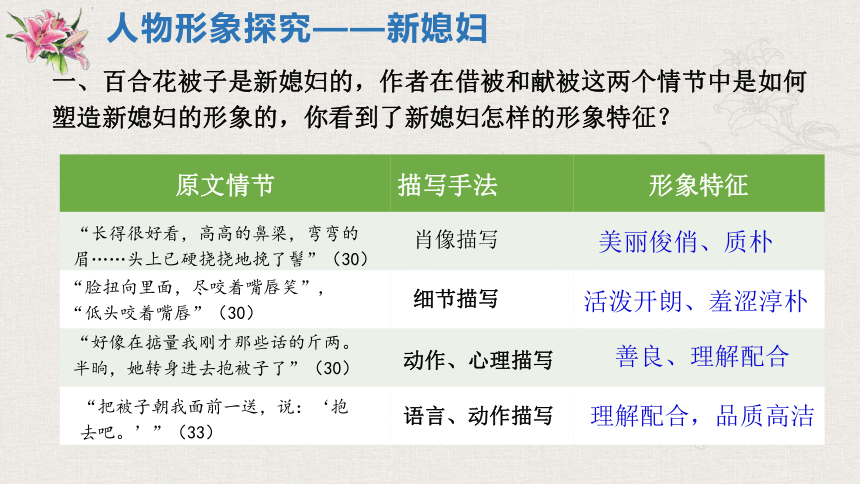

人物形象探究——新媳妇

原文情节 描写手法 形象特征

一、百合花被子是新媳妇的,作者在借被和献被这两个情节中是如何塑造新媳妇的形象的,你看到了新媳妇怎样的形象特征?

“长得很好看,高高的鼻梁,弯弯的眉……头上已硬挠挠地挽了髻”(30)

肖像描写

美丽俊俏、质朴

细节描写

活泼开朗、羞涩淳朴

动作、心理描写

善良、理解配合

语言、动作描写

理解配合,品质高洁

“脸扭向里面,尽咬着嘴唇笑”,“低头咬着嘴唇”(30)

“好像在掂量我刚才那些话的斤两。半晌,她转身进去抱被子了”(30)

“把被子朝我面前一送,说:‘抱去吧。’”(33)

六次“笑” 描写手法 内心情感

前三次

(30、34)

后三次

(44)

二、在全文找到关于“新媳妇”六次“笑”,分析其内心情感。

①“脸扭向里面,尽咬着嘴唇笑”“低头咬着嘴唇,好像忍了一肚子的笑料没笑完”

②“她不笑了,一边听着,一边不断向房里瞅着。”

③“那媳妇一面笑,一面赶忙找针拿线,要给他缝上。”

神态描写

细节描写

动作描写

①“笑眯眯地抿着嘴”,东张西望要找那位“同志弟”

②得知“同志弟”已去前沿就“不好意思地笑了一下”

③说完“他可受我的气了”,又“抿着嘴笑着”

神态描写

动作描写

语言描写

娇羞矛盾

内疚关心

牵挂

歉疚

害羞

人物形象探究——新媳妇

三、在小说的高潮部分,对于新媳妇一系列的一反常态的言行,分析其内心情感和作用。

新媳妇的言行:

“短促地‘啊’了一声”“又短促地‘啊’了一声”

“庄严而虔诚地给他拭着身子”“一针一针地在缝他衣肩上那个破洞”

“劈手夺过被子”“自己动手把半条被子平展展地铺在棺材底,半条盖在他身上”

“‘是我的——’气汹汹地嚷了半句”

内心情感:

这一连串的举动,写出了她对通讯员的崇敬、痛惜、悼念、歉疚的复杂心理,也展示了新媳妇的淳朴与善良。

作用:

作者有意避开对通讯员牺牲过程的描写,只是借他人之口交代了事情经过,集中写新媳妇的种种行为和反应,让小说的高潮部分弥漫着深深的忧伤和悲凉的气氛。

人物形象探究——新媳妇

四、小说里新媳妇有两次的态度变化,试分析。

第一次:

对于那一条作为新娘子唯一嫁妆的新被子,她开头出于

舍不得而不愿借给伤员盖;

后来却主动用它来给烈士收殓遗体。

第二次:

在包扎所护理伤员时,她开始又羞又怕,放不开手;

后来却庄严、虔诚地给重伤员解衣拭身子,通讯员牺牲后,她以极为深切的哀悼之情,流着泪为他缝补肩上的破洞,并把自己的新被子铺在棺材里。

开始:娴静、美丽、忸怩、羞涩;后来:淳朴、善良、热爱解放军。

作用:情节上照应铺垫;丰满人物的形象;突显主题。

人物形象探究——新媳妇

新媳妇宛若一尊美神,她的音容笑貌,她的娇羞、细腻和“倔强”,犹如出水的芙蓉一般清新、纯净。她是革命战争年代广大农村革命妇女的典型代表,她那如“百合花”般俊美爱笑的外表美和纯洁高尚的人性美、人情美,给人以美感和启迪。

人物形象探究——新媳妇

原文情节(带路) 描写手法 形象特征

人物形象探究——小通讯员

一、文中的小通讯员是一个什么样的人?作者是如何塑造的?

“没让我撂得太远,但也不让我走近,总和我保持着丈把远的距离”

动作描写

细心关心、羞涩拘谨

“高高的个子,块头不大……厚实的肩膀,穿一身洗淡的黄军装”

肖像描写

质朴

“见我挨他坐下,立即张皇起来”,“飞红了脸,更加忸怩起来,两只手不停地数摸着皮腰带上的扣眼”,“当我站起来要走的时候,我看见他摘了帽子,偷偷地在用毛巾拭汗”

动作神态描写

紧张、羞涩

“肩上的步枪简里,稀疏地插了几根树枝,这要说是伪装,倒不如算作装饰点缀”

细节描写

热爱生活、天真乐观

“在远远的一块石头上坐下,把枪横搁在腿上,背向着我,好像没我这个人似的”

动作描写

木讷

与“我”的一段对话:

既介绍了小通讯员的出身、年龄、身世,

更揭示了他舍己救人的思想基础。

原文情节(借被、牺牲) 描写手法 形象特征

一、文中的小通讯员是一个什么样的人?作者是如何塑造的?

“老百姓死封建……”“执拗地低着头……不肯挪步”“通讯员却高低不肯,挟了被子就走”

语言、动作描写

任性、倔强

“他一边走,一边跟我嘟哝起来”“突然站住脚,呆了一会儿,说‘那我们送回去吧!’”

动作、神态描写

善良、通情达理

给我开饭的两个馒头,步枪筒里的树枝和野菊花

侧面描写

英勇无畏

为救战友而牺牲

细节描写

热爱生活、体贴

人物形象探究——小通讯员

“女同志,你去借吧!……老百姓死封建……”

表达了小通讯员因没借到被子而不满,也为下文他得知真相后自责埋下了伏笔,两处省略号则勾勒出他在女同志面前羞怯、不善言辞的窘态。

小通讯员是一个刚参军一年,只有19岁的农村青年。

他质朴、憨厚、不善言辞,他怯于与陌生女孩交往,有时执拗的有点任性,有时活泼得可亲可近。

热爱生活,关心同志,体贴别人。

英勇无畏。在战斗中,当一颗手榴弹在担架队员们中间冒着烟乱转时,他毫不迟疑地扑了上去,用自己年轻的生命解除了危难。

人物形象探究——小通讯员

一、“我”是个怎样的形象?

人物形象探究——“我”

“我”既是小说的叙述者、线索式人物,

也是作品中一个艺术形象:

一个温柔善良,亲切可人但又略带俏皮、泼辣的大姐姐形象。

人物形象探究——“我”

二、小说以“我”为视点,娓娓动听地叙述故事,找出文章中表现“我”心理活动变化的词语,并谈谈这样写的好处。

情感变化:生气→兴趣→着恼→亲热→爱上→后悔→心跳→强忍着泪水→想推开这沉重的氛围

作用:

①栩栩如生地描绘人物,并从“我”的感情变化中逐步完成对主要人物性格的塑造。

②大大扩展了作品的容量,表现了战士之间像百合花一样纯洁高尚的人性美,加强了作品的抒彩,增强了作品感人的艺术力量。

③以“我”为线索型人物,使小说结构严谨清晰,又张弛有度,情节有波澜。

“我”是小说的线索人物,贯穿整个故事。“我”是小通讯员和新媳妇之间不可或缺的穿针引线的人物,也是故事情节的推动者。

作品通过“我”带有女性特征的细致观察,有助于人物形象的塑造,使小通讯员和新媳妇的形象跃然纸上。

“我”是小说中塑造的一个人物形象,通过和通讯员、新媳妇的交往故事表现了军民鱼水之情,人与人之间纯洁的关系,歌颂了人性美、人情美。

“我”是故事的叙述者、见证者,增加了故事的真实性。

通过“我”富于浪漫的想象,使作品充满抒彩。

三、探究“我”在文中的作用。

情节

主要人物

主题

第一人称

特有的

本文采用了什么样的叙述视角 有什么好处

分析小说如何描写乡干部的?

次要人物不可忽视

通过外貌、动作的描写。“他眼睛熬得通红”写出了基层干部工作的辛苦;“用一片硬纸插在额前的破毡帽下”写出了生活的艰苦;拿东西、吃饭、喝水写出了工作的繁忙。

乡干部是地方干部,写乡干部展现了新媳妇的生长环境,为新媳妇出场作铺垫。

这篇小说的主要人物是小通讯员和新媳妇,这里花许多笔墨描写乡干部,是否多余?

知识链接 次要人物的作用:1、对主要人物起烘托、对比或反衬作用。2、推动情节发展。3、暗示社会背景。4、渲染氛围。5、升华主题。

捕捉细节,体悟感情

1.品味细节

细节是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面描写之中。它是人物、景物、事件等表现对象的富有特色的细枝末节。

讨论:文本中最打动你的细节是什么?为什么?

细节所在段落 细节概括 细节感受

7、40 通讯员的枪筒上稀疏地插着几根树枝、后来多了一枝野菊花 热爱自然、热爱生活,很美好的形象

40 通讯员给我的两个馒头 善良、温暖

51、52 通讯员毫不犹豫的牺牲自己 勇敢、奉献

54~56 新媳妇给通讯员缝衣服破洞、把新的百合花被盖在通讯员身上 深深的内疚和悲痛之情

11、45 对故乡的回忆 清新、温馨、温暖、美好

示例一:小通讯员给“我”两个馒头的细节。

这个细节出现了两次:

第一次:小通讯员要回去时给“我”留下两个馒头,说给“我”开饭;

这是他对同志的关心、体贴。同时,也激起了读者对这个小通讯员的喜爱之情,从而为下文失去这么好的战友而悲痛蓄势。

第二次:当小通讯员牺牲后,“我”无意中碰到他给“我”开的饭,两个干硬的馒头;

睹物思人,勾起“我”对小通讯员的深切思念,小通讯员的音容笑貌还历历在目,如今,物存人亡,怎不让人痛心疾首?产生了“无声胜有声”的艺术效果,引起了读者的强烈共鸣。

总结:两次写“馒头”,揭示人物的善良品质,表达“我”对小通讯员的思念之情,引起读者共鸣。

2.细节赏析示例。

捕捉细节,体悟感情

示例二:小通讯员衣服上新破的洞的细节。

这个细节出现了四次:

第一次:他抱被子时因慌张而刮破上衣;

这一细节,一方面写出通讯员的朴实、腼腆、执拗;

另一方面写出新媳妇的友善、热情、关切。

在情节上为第二次出现作铺垫。

第二次:他要给“我”开饭时,“我”看到的;

这一细节写出了通讯员天真质朴和回部队时乐观的心情;

呼应前文,细腻地渲染了“我”对小通讯员的惦念、关怀;

暗示小通讯员要出事,为下文写小通讯员负伤牺牲埋下伏笔。

捕捉细节,体悟感情

第三次:“我”看见他安详地合着眼,军装的肩头上露着那个大洞,一片布还挂在那里;

说明他一直都无暇顾及这个破洞,并且到最后连这个破洞都没有来得及缝补就牺牲了,表现了小通讯员大公无私,一心扑在工作上的高尚品质。

这个破洞印证了受重伤的就是通讯员,照应上文,铺垫下文;

写出新媳妇和“我 ”为此而万分痛惜的心情。

第四次: 新媳妇缝那个破洞。

这一细节照应上文,包含着丰富的内容和感情:有对当初小通讯员“受气”的懊悔和内疚,更饱含着对烈士的敬佩和痛悼。使新媳妇的感情得到一次升华。

总结:四次写“衣肩上的破洞”,照应故事情节的前后发展,渲染气氛,牵动着读者的心。

捕捉细节,体悟感情

示例二:小通讯员衣服上新破的洞的细节。

一、第4段的环境描写有什么作用?

这些细节所构成的景物画面是优美、生机勃勃、富有诗情画意的,置身其中,竟然以为我们是去赶集的;

反应出人物轻松愉快的心情,同时也可看出人物战前那种临危不惧的革命乐观主义精神。

环境描写

“早上下过一阵小雨,现在虽放了晴,路上还是滑得很,两边地里的秋庄稼,却给雨水冲洗得青翠水绿,珠烁晶莹。空气里也带有一股清鲜湿润的香味。”

一、环境描写烘托了人物心情。

一、第4段的环境描写有什么作用?

推动下文情节发展:

“路”“滑的很”,引出“我”和通讯员在路上的许多矛盾纠葛。

天“放了晴”,路两边长着“秋庄稼”,照应总攻的晚上,“天边涌起一轮满月”、“白夜”般的战斗环境,从而引出“我”对通讯员的情思。

环境描写

“早上下过一阵小雨,现在虽放了晴,路上还是滑得很,两边地里的秋庄稼,却给雨水冲洗得青翠水绿,珠烁晶莹。空气里也带有一股清鲜湿润的香味。”

二、环境描写推动了情节发展。

二、第30段的环境描写有什么作用?

“蓝布红额的门帘”、“鲜红的对联”两个洋溢着浓郁的生活气息和具有鲜明的民族与地方特色的细节,形象、含蓄地告诉读者住在这门内房间里的人的身份:刚过门几天的新媳妇。

环境描写

“只见堂屋里静静的,里面一间房门上,垂着一块蓝布红额的门帘,门框两边还贴着鲜红的对联。”

三、环境描写交代了人物身份。

三、第45段的环境描写有什么作用?

①在结构上,照应开头的“1946年的中秋”;

②满月、野火、照明弹,展现了战场的氛围,烘托了“我”对敌人和战争的憎恶之情;

③环境描写突出“白夜”,彰显攻击战难打,为通讯员牺牲埋下伏笔。

环境描写

四、环境描写互为照应推动情节。

四、第47段描写中秋节情景,有哪些作用?

①中秋是团圆节,写中秋节表达了作者对美好生活的向往,与后面战地情形的紧张形成对比;

②由家乡的风俗情景,自然地想到同乡的小通讯员,便于写出“我”对小通讯员的牵挂。

③“一轮满月”成了“我”渴望在战斗后能与通讯员重新见面、重新“团圆”的象征。但是渴望团圆而终难团圆,这“一轮满月”成了作者曲意用来做“不祥”的暗示,感情直贯文末,通讯员的牺牲对“我”心灵造成沉重撞击:渴望团圆而竟永诀!

五、环境描写具有象征和暗示的作用。

环境描写

环境描写总结

小说中的一景一物,独立起来看,均似无足轻重,然而将其作为艺术细节融入全文,从文章整体去认识它们,又无不见出作者的匠心。或刻画人物,或表达感情,或发展情节,或象征和暗示,无不尽得其趣。

高考链接

在情节上:为后面借被子这一情节做铺垫,并且和后文为了战友英勇牺牲形成对比。

在人物上:通过这一情节表现了通讯员憨厚朴实,拘谨腼腆的性格。

在主题上:通过我和通讯员的交往,表现了纯洁的战友之情。

分析小说开头叙述我和通讯员一起去包扎所这一情节的作用。

高考链接

在情节上:和前文形成照应,使故事情节更加完整。

在人物上:进一步突出了新媳妇内心像百合花一样纯洁、高尚的心灵以及对战士的真挚情感。

在主题上:凸显战争年代军民之间纯洁的鱼水之情这一主题,歌颂了人性美、人情美。

在读者上:意味深长,引人深思。

结尾处写新媳妇把印有百合花的被子盖在通讯员身上,这一情节有什么作用?

小说没有正面去写战争的残酷和惨烈,而是选择了一个中秋佳节发生在前沿包扎所的故事,刻画了有着百合花一样纯洁高尚美好心灵的小通讯员和新媳妇的形象。作者以女性的情怀去写残酷的战争,表现了战争年代人与人之间圣洁的情感,以及普通人的善良、淳朴的人性之美。

主题概括

小说艺术特点

《百合花》作为一篇独具风格和特色的小说,其成功主要体现在作家在表现革命战争、军民关系这类庄严主题时,突破了当时流行的条条框框,用散文化、抒情化的写法,显现出清新俊逸的风格,令人耳目一新。有以下几个特点:

第一,小说选材讲究。作品将战火纷飞的战斗场面设为背景,将通讯员壮烈牺牲的情景通过担架员的叙述从侧面表现出来,就连通讯员第一次向新媳妇借被碰壁的冲突也没有作正面描写,从这些方面都可以看出作者取材是非常讲究的。

第二,构思巧妙。作品以新媳妇“那条枣红底色上撒满百合花的被子”作为贯穿全文的线索,以纯洁的百合花象征人物的美好心灵,使小说中的人物联系起来,从而构成一个完整的艺术整体,从一个特定的角度揭示解放战争胜利的基础和力量源泉,以小见大,意味深长。

小说艺术特点

第三,心理刻画细腻。作者通过细致而有层次的心理活动来刻画人物,例如小说就是通过“我”一系列心理变化,由远而近、由表及里、由淡而浓地刻画和凸现了通讯员动人的形象。

第四,细节描写生动。善于运用典型的细节描写也是这篇小说的特点,如通讯员枪筒中插的树枝和野花,他衣肩上的破洞,给“我”开饭的两个馒头,以及那条百合花被子等细节都在作品中重复出现,前后呼应,这些描写不仅渲染烘托出情境气氛,而且极生动地反映了人物的性格特点,使作品极富感染力。

小结

《百合花》以其清新诗意的笔调向我们展示了战争年代人与人之间的圣洁情感,以及普通人的善良、淳朴。虽然这篇小说写于上个世纪五十年代,但我们今天读来依然这么动人,感动的力量并没有随着时间的流逝而消亡,反而像醇酿,愈久弥香,何以如此?这是因为——美好的人性、温暖的情感和正义的行为正是感动人心的源泉,具有穿透时空的力量。

茹志娟

茹志娟

岁月芳华 静听清香

作者简介

写作背景

茹志鹃写这篇小说时,正是反右斗争后不久,她的家庭成员是这场扩大化运动的受害者。冷峻的现实生活使她不无悲凉地思念起战时的生活、那时的同志关系。她说:“战争使人不能有长谈的机会,但战争却能使人深交。有时仅几十分钟,甚至只来得及瞥一眼,便一闪而过,然而人与人之间,就在这一刹那里,便能胆肝相照,生死与共。”所以,《百合花》是她在匝匝忧虑之中,缅怀追念往事的产物。

《百合花》受到了茅盾的高度评价,他说:“这是我最近读过的几十篇小说中最使我满意也最使我感动的一篇。”

读文正音

整体感知

速读课文并复述小说内容。

思考:文章写了哪几个人物?围绕这些人物写了哪几件事?

“我”

小通讯员

新媳妇

(1)通讯员带路送“我”去前沿包扎所

(2)借被子

(3)通讯员救人牺牲

(4)新媳妇献被子

人物

事件

整体感知

梳理故事情节。

1-23

带路

开端

从开头到“这都怪我了”

24-43

借被

发展

从“我们到包扎所”到“现在,至少他要裸露一晚上的肩膀了”

44-57

牺牲

高潮

从“包扎所的工作人员很少”到“两个干硬的馒头”

58-59

盖被

结局

从“卫生员让人抬了一口棺材

来”到结尾

战友情

军民情

人性美

整体感知

体会本篇小说的精巧构思。

百合花有什么特点?找出与百合花被相关的情节。

色泽文雅,香气清幽,白净纯洁,即清丽,纯洁,高雅……

象征“百年好合”“百事合意”。

特点

这原来是一条里外全新的新花被子,被面是假洋缎的,枣红底,上面撒满白色百合花。(33)

我看见她把自己那条白百合花的新被,铺在外面屋檐下的一块门板上。(44)

卫生员……动手揭掉他身上的被子。新媳妇……劈手夺过被子,自己动手把半条被子平展展地铺在棺材底,半条盖在他身上。那条枣红底色上洒满白色百合花的被子,这象征纯洁与感情的花,盖上了这位平常的、拖毛竹的青年人的脸。(59)

小说中三次提到的那条“枣红底上面撒满白色百合花的被子”。用以反复点题,突出标题的象征意义,同时作为线索也使情节的发展更加连贯。

总结归纳:百合花的象征含义。

百合花,色泽文雅,香气清幽,白净纯洁。象征“百年好合”“百事合意”。

本文题目以借代的手法指印有百合花的被子。

作者赋予了百合花丰富的象征意义:小通讯员和新媳妇、军民之间、战士和战士之间的情感都像百合花一样纯洁高尚美好。一句话,百合花,象征着人性的美好。

作者曾谈及自己写小说的背景就是看到很多身负重伤的战士还没有享受爱情的美好,就牺牲了自己的生命,所以百合花寄托着作者对千千万万英勇战士的祝福。

探究:小说以“百合花”为题,有什么作用?

题目含义:

1、表层:解释概括基本含义。

2、深层

形象

主题

题目作用:

1、是否修饰或者点明写作对象

2、是否有利于塑造人物、表达情感或者态度

3、是否作为线索

4、是否揭示主旨

①情节方面:以“百合花”为题,点出文章的重要内容、推动故事情节的发展,百合花亦是文章的线索。

②人物方面:以“百合花”的纯白象征人民战士、人民群众的高尚情操。

③主题方面:有利于揭示文章主旨,即有利于表现纯洁深厚的军民之情和战友之情,表达了高尚的人性美和人情美。

④读者方面:以百合花为题,吸引读者,激发读者阅读的兴趣。

探究:小说以“百合花”为题,有什么作用?

人物形象探究——新媳妇

原文情节 描写手法 形象特征

一、百合花被子是新媳妇的,作者在借被和献被这两个情节中是如何塑造新媳妇的形象的,你看到了新媳妇怎样的形象特征?

“长得很好看,高高的鼻梁,弯弯的眉……头上已硬挠挠地挽了髻”(30)

肖像描写

美丽俊俏、质朴

细节描写

活泼开朗、羞涩淳朴

动作、心理描写

善良、理解配合

语言、动作描写

理解配合,品质高洁

“脸扭向里面,尽咬着嘴唇笑”,“低头咬着嘴唇”(30)

“好像在掂量我刚才那些话的斤两。半晌,她转身进去抱被子了”(30)

“把被子朝我面前一送,说:‘抱去吧。’”(33)

六次“笑” 描写手法 内心情感

前三次

(30、34)

后三次

(44)

二、在全文找到关于“新媳妇”六次“笑”,分析其内心情感。

①“脸扭向里面,尽咬着嘴唇笑”“低头咬着嘴唇,好像忍了一肚子的笑料没笑完”

②“她不笑了,一边听着,一边不断向房里瞅着。”

③“那媳妇一面笑,一面赶忙找针拿线,要给他缝上。”

神态描写

细节描写

动作描写

①“笑眯眯地抿着嘴”,东张西望要找那位“同志弟”

②得知“同志弟”已去前沿就“不好意思地笑了一下”

③说完“他可受我的气了”,又“抿着嘴笑着”

神态描写

动作描写

语言描写

娇羞矛盾

内疚关心

牵挂

歉疚

害羞

人物形象探究——新媳妇

三、在小说的高潮部分,对于新媳妇一系列的一反常态的言行,分析其内心情感和作用。

新媳妇的言行:

“短促地‘啊’了一声”“又短促地‘啊’了一声”

“庄严而虔诚地给他拭着身子”“一针一针地在缝他衣肩上那个破洞”

“劈手夺过被子”“自己动手把半条被子平展展地铺在棺材底,半条盖在他身上”

“‘是我的——’气汹汹地嚷了半句”

内心情感:

这一连串的举动,写出了她对通讯员的崇敬、痛惜、悼念、歉疚的复杂心理,也展示了新媳妇的淳朴与善良。

作用:

作者有意避开对通讯员牺牲过程的描写,只是借他人之口交代了事情经过,集中写新媳妇的种种行为和反应,让小说的高潮部分弥漫着深深的忧伤和悲凉的气氛。

人物形象探究——新媳妇

四、小说里新媳妇有两次的态度变化,试分析。

第一次:

对于那一条作为新娘子唯一嫁妆的新被子,她开头出于

舍不得而不愿借给伤员盖;

后来却主动用它来给烈士收殓遗体。

第二次:

在包扎所护理伤员时,她开始又羞又怕,放不开手;

后来却庄严、虔诚地给重伤员解衣拭身子,通讯员牺牲后,她以极为深切的哀悼之情,流着泪为他缝补肩上的破洞,并把自己的新被子铺在棺材里。

开始:娴静、美丽、忸怩、羞涩;后来:淳朴、善良、热爱解放军。

作用:情节上照应铺垫;丰满人物的形象;突显主题。

人物形象探究——新媳妇

新媳妇宛若一尊美神,她的音容笑貌,她的娇羞、细腻和“倔强”,犹如出水的芙蓉一般清新、纯净。她是革命战争年代广大农村革命妇女的典型代表,她那如“百合花”般俊美爱笑的外表美和纯洁高尚的人性美、人情美,给人以美感和启迪。

人物形象探究——新媳妇

原文情节(带路) 描写手法 形象特征

人物形象探究——小通讯员

一、文中的小通讯员是一个什么样的人?作者是如何塑造的?

“没让我撂得太远,但也不让我走近,总和我保持着丈把远的距离”

动作描写

细心关心、羞涩拘谨

“高高的个子,块头不大……厚实的肩膀,穿一身洗淡的黄军装”

肖像描写

质朴

“见我挨他坐下,立即张皇起来”,“飞红了脸,更加忸怩起来,两只手不停地数摸着皮腰带上的扣眼”,“当我站起来要走的时候,我看见他摘了帽子,偷偷地在用毛巾拭汗”

动作神态描写

紧张、羞涩

“肩上的步枪简里,稀疏地插了几根树枝,这要说是伪装,倒不如算作装饰点缀”

细节描写

热爱生活、天真乐观

“在远远的一块石头上坐下,把枪横搁在腿上,背向着我,好像没我这个人似的”

动作描写

木讷

与“我”的一段对话:

既介绍了小通讯员的出身、年龄、身世,

更揭示了他舍己救人的思想基础。

原文情节(借被、牺牲) 描写手法 形象特征

一、文中的小通讯员是一个什么样的人?作者是如何塑造的?

“老百姓死封建……”“执拗地低着头……不肯挪步”“通讯员却高低不肯,挟了被子就走”

语言、动作描写

任性、倔强

“他一边走,一边跟我嘟哝起来”“突然站住脚,呆了一会儿,说‘那我们送回去吧!’”

动作、神态描写

善良、通情达理

给我开饭的两个馒头,步枪筒里的树枝和野菊花

侧面描写

英勇无畏

为救战友而牺牲

细节描写

热爱生活、体贴

人物形象探究——小通讯员

“女同志,你去借吧!……老百姓死封建……”

表达了小通讯员因没借到被子而不满,也为下文他得知真相后自责埋下了伏笔,两处省略号则勾勒出他在女同志面前羞怯、不善言辞的窘态。

小通讯员是一个刚参军一年,只有19岁的农村青年。

他质朴、憨厚、不善言辞,他怯于与陌生女孩交往,有时执拗的有点任性,有时活泼得可亲可近。

热爱生活,关心同志,体贴别人。

英勇无畏。在战斗中,当一颗手榴弹在担架队员们中间冒着烟乱转时,他毫不迟疑地扑了上去,用自己年轻的生命解除了危难。

人物形象探究——小通讯员

一、“我”是个怎样的形象?

人物形象探究——“我”

“我”既是小说的叙述者、线索式人物,

也是作品中一个艺术形象:

一个温柔善良,亲切可人但又略带俏皮、泼辣的大姐姐形象。

人物形象探究——“我”

二、小说以“我”为视点,娓娓动听地叙述故事,找出文章中表现“我”心理活动变化的词语,并谈谈这样写的好处。

情感变化:生气→兴趣→着恼→亲热→爱上→后悔→心跳→强忍着泪水→想推开这沉重的氛围

作用:

①栩栩如生地描绘人物,并从“我”的感情变化中逐步完成对主要人物性格的塑造。

②大大扩展了作品的容量,表现了战士之间像百合花一样纯洁高尚的人性美,加强了作品的抒彩,增强了作品感人的艺术力量。

③以“我”为线索型人物,使小说结构严谨清晰,又张弛有度,情节有波澜。

“我”是小说的线索人物,贯穿整个故事。“我”是小通讯员和新媳妇之间不可或缺的穿针引线的人物,也是故事情节的推动者。

作品通过“我”带有女性特征的细致观察,有助于人物形象的塑造,使小通讯员和新媳妇的形象跃然纸上。

“我”是小说中塑造的一个人物形象,通过和通讯员、新媳妇的交往故事表现了军民鱼水之情,人与人之间纯洁的关系,歌颂了人性美、人情美。

“我”是故事的叙述者、见证者,增加了故事的真实性。

通过“我”富于浪漫的想象,使作品充满抒彩。

三、探究“我”在文中的作用。

情节

主要人物

主题

第一人称

特有的

本文采用了什么样的叙述视角 有什么好处

分析小说如何描写乡干部的?

次要人物不可忽视

通过外貌、动作的描写。“他眼睛熬得通红”写出了基层干部工作的辛苦;“用一片硬纸插在额前的破毡帽下”写出了生活的艰苦;拿东西、吃饭、喝水写出了工作的繁忙。

乡干部是地方干部,写乡干部展现了新媳妇的生长环境,为新媳妇出场作铺垫。

这篇小说的主要人物是小通讯员和新媳妇,这里花许多笔墨描写乡干部,是否多余?

知识链接 次要人物的作用:1、对主要人物起烘托、对比或反衬作用。2、推动情节发展。3、暗示社会背景。4、渲染氛围。5、升华主题。

捕捉细节,体悟感情

1.品味细节

细节是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面描写之中。它是人物、景物、事件等表现对象的富有特色的细枝末节。

讨论:文本中最打动你的细节是什么?为什么?

细节所在段落 细节概括 细节感受

7、40 通讯员的枪筒上稀疏地插着几根树枝、后来多了一枝野菊花 热爱自然、热爱生活,很美好的形象

40 通讯员给我的两个馒头 善良、温暖

51、52 通讯员毫不犹豫的牺牲自己 勇敢、奉献

54~56 新媳妇给通讯员缝衣服破洞、把新的百合花被盖在通讯员身上 深深的内疚和悲痛之情

11、45 对故乡的回忆 清新、温馨、温暖、美好

示例一:小通讯员给“我”两个馒头的细节。

这个细节出现了两次:

第一次:小通讯员要回去时给“我”留下两个馒头,说给“我”开饭;

这是他对同志的关心、体贴。同时,也激起了读者对这个小通讯员的喜爱之情,从而为下文失去这么好的战友而悲痛蓄势。

第二次:当小通讯员牺牲后,“我”无意中碰到他给“我”开的饭,两个干硬的馒头;

睹物思人,勾起“我”对小通讯员的深切思念,小通讯员的音容笑貌还历历在目,如今,物存人亡,怎不让人痛心疾首?产生了“无声胜有声”的艺术效果,引起了读者的强烈共鸣。

总结:两次写“馒头”,揭示人物的善良品质,表达“我”对小通讯员的思念之情,引起读者共鸣。

2.细节赏析示例。

捕捉细节,体悟感情

示例二:小通讯员衣服上新破的洞的细节。

这个细节出现了四次:

第一次:他抱被子时因慌张而刮破上衣;

这一细节,一方面写出通讯员的朴实、腼腆、执拗;

另一方面写出新媳妇的友善、热情、关切。

在情节上为第二次出现作铺垫。

第二次:他要给“我”开饭时,“我”看到的;

这一细节写出了通讯员天真质朴和回部队时乐观的心情;

呼应前文,细腻地渲染了“我”对小通讯员的惦念、关怀;

暗示小通讯员要出事,为下文写小通讯员负伤牺牲埋下伏笔。

捕捉细节,体悟感情

第三次:“我”看见他安详地合着眼,军装的肩头上露着那个大洞,一片布还挂在那里;

说明他一直都无暇顾及这个破洞,并且到最后连这个破洞都没有来得及缝补就牺牲了,表现了小通讯员大公无私,一心扑在工作上的高尚品质。

这个破洞印证了受重伤的就是通讯员,照应上文,铺垫下文;

写出新媳妇和“我 ”为此而万分痛惜的心情。

第四次: 新媳妇缝那个破洞。

这一细节照应上文,包含着丰富的内容和感情:有对当初小通讯员“受气”的懊悔和内疚,更饱含着对烈士的敬佩和痛悼。使新媳妇的感情得到一次升华。

总结:四次写“衣肩上的破洞”,照应故事情节的前后发展,渲染气氛,牵动着读者的心。

捕捉细节,体悟感情

示例二:小通讯员衣服上新破的洞的细节。

一、第4段的环境描写有什么作用?

这些细节所构成的景物画面是优美、生机勃勃、富有诗情画意的,置身其中,竟然以为我们是去赶集的;

反应出人物轻松愉快的心情,同时也可看出人物战前那种临危不惧的革命乐观主义精神。

环境描写

“早上下过一阵小雨,现在虽放了晴,路上还是滑得很,两边地里的秋庄稼,却给雨水冲洗得青翠水绿,珠烁晶莹。空气里也带有一股清鲜湿润的香味。”

一、环境描写烘托了人物心情。

一、第4段的环境描写有什么作用?

推动下文情节发展:

“路”“滑的很”,引出“我”和通讯员在路上的许多矛盾纠葛。

天“放了晴”,路两边长着“秋庄稼”,照应总攻的晚上,“天边涌起一轮满月”、“白夜”般的战斗环境,从而引出“我”对通讯员的情思。

环境描写

“早上下过一阵小雨,现在虽放了晴,路上还是滑得很,两边地里的秋庄稼,却给雨水冲洗得青翠水绿,珠烁晶莹。空气里也带有一股清鲜湿润的香味。”

二、环境描写推动了情节发展。

二、第30段的环境描写有什么作用?

“蓝布红额的门帘”、“鲜红的对联”两个洋溢着浓郁的生活气息和具有鲜明的民族与地方特色的细节,形象、含蓄地告诉读者住在这门内房间里的人的身份:刚过门几天的新媳妇。

环境描写

“只见堂屋里静静的,里面一间房门上,垂着一块蓝布红额的门帘,门框两边还贴着鲜红的对联。”

三、环境描写交代了人物身份。

三、第45段的环境描写有什么作用?

①在结构上,照应开头的“1946年的中秋”;

②满月、野火、照明弹,展现了战场的氛围,烘托了“我”对敌人和战争的憎恶之情;

③环境描写突出“白夜”,彰显攻击战难打,为通讯员牺牲埋下伏笔。

环境描写

四、环境描写互为照应推动情节。

四、第47段描写中秋节情景,有哪些作用?

①中秋是团圆节,写中秋节表达了作者对美好生活的向往,与后面战地情形的紧张形成对比;

②由家乡的风俗情景,自然地想到同乡的小通讯员,便于写出“我”对小通讯员的牵挂。

③“一轮满月”成了“我”渴望在战斗后能与通讯员重新见面、重新“团圆”的象征。但是渴望团圆而终难团圆,这“一轮满月”成了作者曲意用来做“不祥”的暗示,感情直贯文末,通讯员的牺牲对“我”心灵造成沉重撞击:渴望团圆而竟永诀!

五、环境描写具有象征和暗示的作用。

环境描写

环境描写总结

小说中的一景一物,独立起来看,均似无足轻重,然而将其作为艺术细节融入全文,从文章整体去认识它们,又无不见出作者的匠心。或刻画人物,或表达感情,或发展情节,或象征和暗示,无不尽得其趣。

高考链接

在情节上:为后面借被子这一情节做铺垫,并且和后文为了战友英勇牺牲形成对比。

在人物上:通过这一情节表现了通讯员憨厚朴实,拘谨腼腆的性格。

在主题上:通过我和通讯员的交往,表现了纯洁的战友之情。

分析小说开头叙述我和通讯员一起去包扎所这一情节的作用。

高考链接

在情节上:和前文形成照应,使故事情节更加完整。

在人物上:进一步突出了新媳妇内心像百合花一样纯洁、高尚的心灵以及对战士的真挚情感。

在主题上:凸显战争年代军民之间纯洁的鱼水之情这一主题,歌颂了人性美、人情美。

在读者上:意味深长,引人深思。

结尾处写新媳妇把印有百合花的被子盖在通讯员身上,这一情节有什么作用?

小说没有正面去写战争的残酷和惨烈,而是选择了一个中秋佳节发生在前沿包扎所的故事,刻画了有着百合花一样纯洁高尚美好心灵的小通讯员和新媳妇的形象。作者以女性的情怀去写残酷的战争,表现了战争年代人与人之间圣洁的情感,以及普通人的善良、淳朴的人性之美。

主题概括

小说艺术特点

《百合花》作为一篇独具风格和特色的小说,其成功主要体现在作家在表现革命战争、军民关系这类庄严主题时,突破了当时流行的条条框框,用散文化、抒情化的写法,显现出清新俊逸的风格,令人耳目一新。有以下几个特点:

第一,小说选材讲究。作品将战火纷飞的战斗场面设为背景,将通讯员壮烈牺牲的情景通过担架员的叙述从侧面表现出来,就连通讯员第一次向新媳妇借被碰壁的冲突也没有作正面描写,从这些方面都可以看出作者取材是非常讲究的。

第二,构思巧妙。作品以新媳妇“那条枣红底色上撒满百合花的被子”作为贯穿全文的线索,以纯洁的百合花象征人物的美好心灵,使小说中的人物联系起来,从而构成一个完整的艺术整体,从一个特定的角度揭示解放战争胜利的基础和力量源泉,以小见大,意味深长。

小说艺术特点

第三,心理刻画细腻。作者通过细致而有层次的心理活动来刻画人物,例如小说就是通过“我”一系列心理变化,由远而近、由表及里、由淡而浓地刻画和凸现了通讯员动人的形象。

第四,细节描写生动。善于运用典型的细节描写也是这篇小说的特点,如通讯员枪筒中插的树枝和野花,他衣肩上的破洞,给“我”开饭的两个馒头,以及那条百合花被子等细节都在作品中重复出现,前后呼应,这些描写不仅渲染烘托出情境气氛,而且极生动地反映了人物的性格特点,使作品极富感染力。

小结

《百合花》以其清新诗意的笔调向我们展示了战争年代人与人之间的圣洁情感,以及普通人的善良、淳朴。虽然这篇小说写于上个世纪五十年代,但我们今天读来依然这么动人,感动的力量并没有随着时间的流逝而消亡,反而像醇酿,愈久弥香,何以如此?这是因为——美好的人性、温暖的情感和正义的行为正是感动人心的源泉,具有穿透时空的力量。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读