第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-22 11:08:35 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第二单元

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第 5 课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

诸葛亮“三分天下”的预言

二、三世纪之交,军阀混战,

东汉政权名存实亡。207年,号

称出自汉朝皇族的刘备拜访隐士

诸葛亮,请他出山辅佐自己。诸

葛亮分析局势说:北方的曹操实

力强大,而且控制了东汉皇帝,

“诚不可与争锋”。东南的孙权

割据多年,基础坚固,“可以为援而不可图也”。刘备只能争取控制西南地区,站稳脚跟,然后待机发展。这一“三分天下”的预言,后来得到应验。诸葛亮生前获封“五乡侯”,因此其祠名为“武侯祠”。

▲四川成都武侯祠

一番唔对古今情

三顾频烦天下计

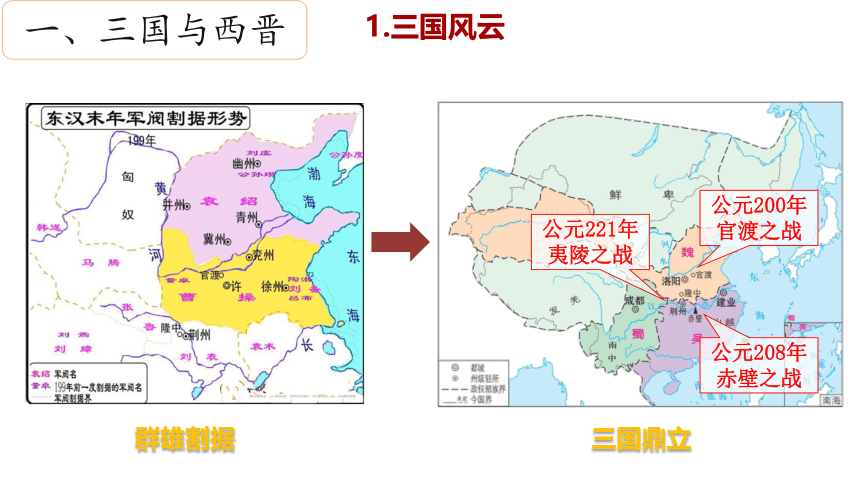

1.三国风云

群雄割据

三国鼎立

公元200年

官渡之战

公元208年

赤壁之战

公元221年

夷陵之战

一、三国与西晋

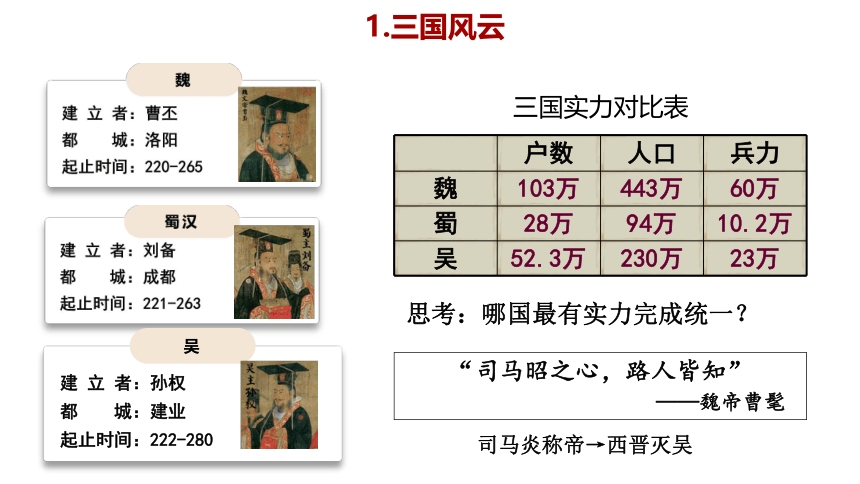

1.三国风云

户数 人口 兵力

魏 103万 443万 60万

蜀 28万 94万 10.2万

吴 52.3万 230万 23万

思考:哪国最有实力完成统一?

三国实力对比表

“司马昭之心,路人皆知”

——魏帝曹髦

司马炎称帝→西晋灭吴

吴

建 立 者:孙权

都 城:建业

起止时间:222-280

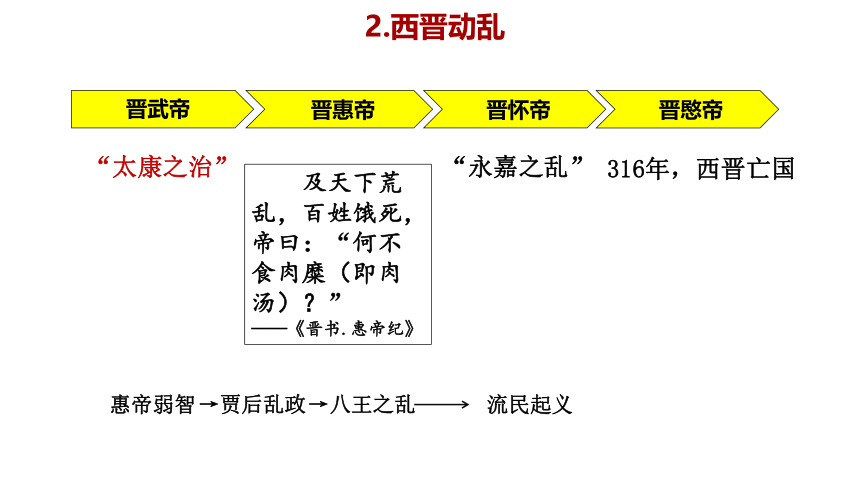

2.西晋动乱

晋武帝

晋惠帝

晋怀帝

晋愍帝

“太康之治”

及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜(即肉汤)?”

——《晋书.惠帝纪》

惠帝弱智

→贾后乱政

→八王之乱

流民起义

“永嘉之乱”

316年,西晋亡国

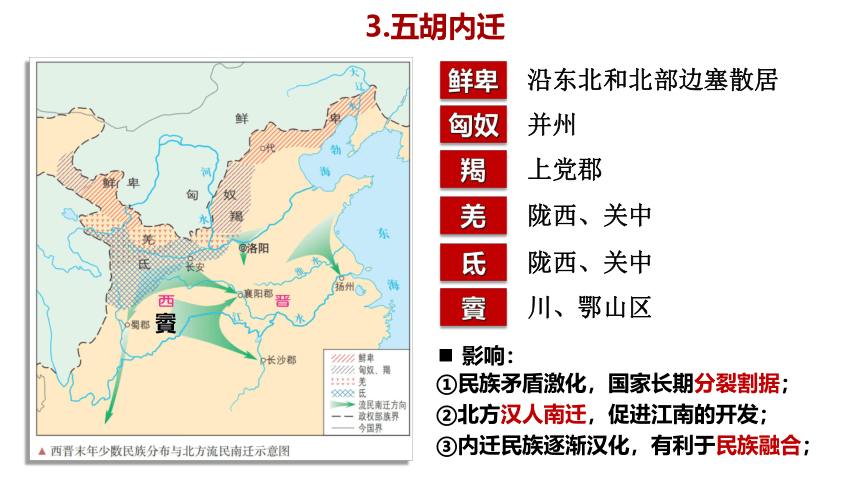

3.五胡内迁

鲜卑

沿东北和北部边塞散居

匈奴

并州

羯

上党郡

羌

陇西、关中

氐

陇西、关中

賨

賨

川、鄂山区

①民族矛盾激化,国家长期分裂割据;

②北方汉人南迁,促进江南的开发;

③内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合;

影响:

魏晋世家大族分布图

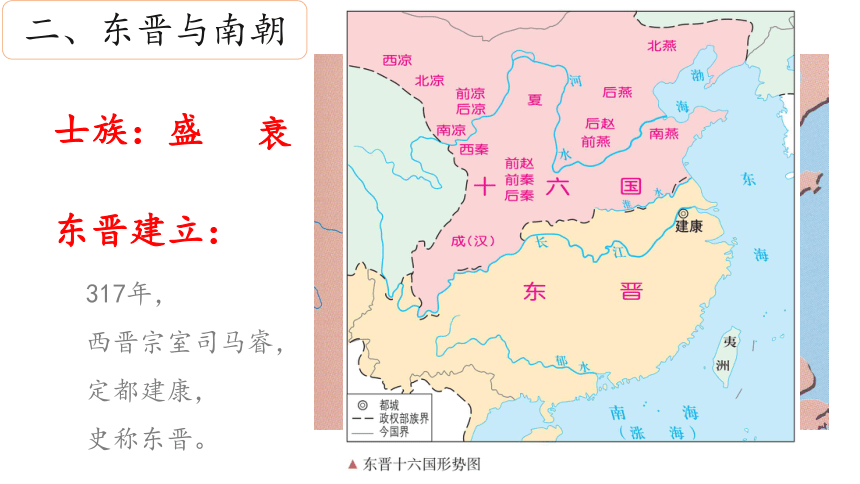

二、东晋与南朝

东晋建立:

317年,

西晋宗室司马睿,

定都建康,

史称东晋。

士族:盛

衰

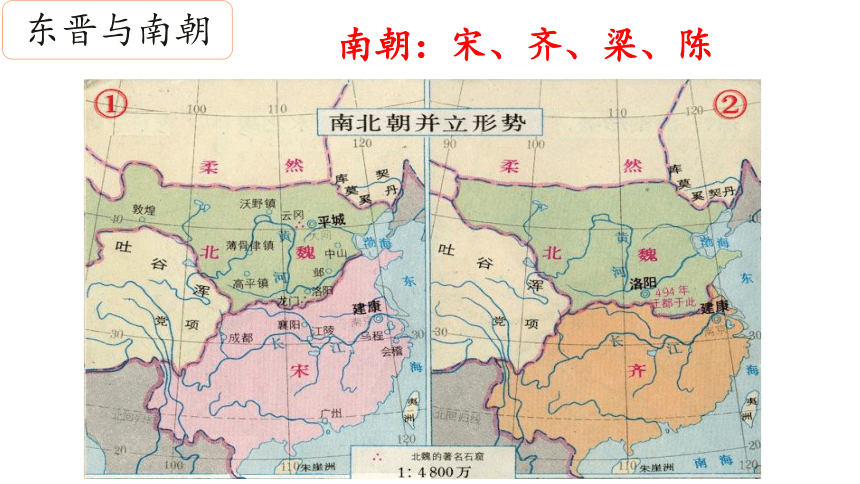

东晋与南朝

南朝:宋、齐、梁、陈

东晋与南朝

南朝:宋、齐、梁、陈

东晋与南朝

南方经济发展:

农业:生产工具和技术,劳动力,土地开垦,农作物品种增加

手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸

民族融合:江南少数民族与汉族交融

1.十六国概况

与东晋同时期的北方割据政权。最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

匈奴 羯 鲜卑 汉·前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉 前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉 十六国统治者族属表

◎东晋十六国形势图

三、十六国与北朝

2.从前秦统一北方到淝水之战

4世纪下半叶,前秦统一北方,随后大举进攻东晋,前锋被击败于淝水。强大的前秦政权一败之后迅速崩溃。

◎淝水之战形势图

【思考】淝水之战中,前秦兵力80万,而东晋兵力仅8万,兵力相差如此悬殊,前秦为何战败?东晋凭什么以少胜多?

前秦

军队民族成分复杂,部分民族不满前秦统治,希望其战败以摆脱统治。指挥不当,战线过长。

东晋

广大将士在保卫江南、恢复中原的思想激励下,士气高昂。将领指挥得当。

东晋

4世纪末,鲜卑族拓跋部建立北魏

439年,北魏统一北方。结束了十六国以来北方分裂割据的局面。

5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏进行改革

3.十六国与北朝的交替

北魏孝文帝采取了哪些改革措施?

政治:迁都洛阳

文化:① 采用汉姓② 改穿汉服

③ 学说汉话④ 提倡与汉族通婚

北魏孝文帝

1.孝文帝为什么要迁都洛阳?

旧都保守势力强大,阻挠改革

旧都经济落后,粮食供应困难

旧都受到北方柔然的骚扰和威胁

2. 迁都洛阳有何作用?

有利于统治中原地区;便于学习汉族先进文化

【课堂探究】阅读教材中的史料《魏书·高祖纪》,并结合所学知识,请你从“唯物史观”的角度评价北魏孝文帝改革。

(1)进步性:

孝文帝的改革促进了北魏社会经济的繁荣和文化发展;

接受了汉族的先进制度与文化,加速北魏政权的封建化;

加速了北方各族封建化的进程,促进了民族大融合。

(2)局限性:

全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性;

失去尚武的民族精神,削弱了军事力量。

北魏、西魏、东魏、北周、北齐五个朝代合称为“北朝”

课堂总结

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

课堂检测

选择题

1.东汉时期,士人尊儒成风,高门世族累世经学,而魏晋时“公卿士庶罕通经业,曹魏皇族更对‘孔子之术’进行毫不容情的质疑。”该变化反映出( )

A. 时代变迁影响价值观念选择 B. 正统思想随王朝兴替而变化

C. 佛道思想强烈冲击儒学地位 D. 门阀世族喜好决定世风转移

A

2.北魏孝文帝说:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”从中可以看出孝文帝改鲜卑姓“拓跋”为汉姓“元”的主要目的是( )

A. 提高拓跋氏的政治地位 B. 改变鲜卑族的生活习惯

C. 确立北魏皇族的正统地位 D. 实现鲜卑族与汉族的平等

C

材料题

1.阅读下列材料:

材料一 今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩,百亩之收不过百石。……古者税民不过什一……至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买。富者连阡陌, 贫者无立锥之地。……故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。

——《汉书·食货志》

材料二 (曹操)募民屯田许下,得谷百万解。于是州郡例置田官,所在积谷,征伐四方,无运粮之劳,遂兼并群贼,克平天下。

——《三国志·武帝纪》注引《魏书》

材料三 金宝庐舍,转瞬灰烬,惟有田者,自然而独无恙。故上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。

——[清]陶煦《租核·推原》

请回答:

(1).材料一反映了一个什么社会问题?其根本原因是什么?

(2).根据材料二,指出曹操屯田的主要目的是什么?产生了什么影响?

(3).材料三反映了古代中国人怎样的观念?主要原因是什么?

【答案】 (1)社会问题:土地兼并严重,农民生活困苦。根本原因:土地私有制发展,土地买卖频繁。

(2)主要目的是解决军粮不足的问题。通过屯田解决了军粮问题,为曹操统一北方创造了条件;在曹魏形成了屯田制度。

(3)观念:热衷于买田置地。主要原因:古代以土地为根本的经济思想的影响;土地私有制发展,土地经营可以获取较高稳定的收益。

2.阅读下列材料:

材料一 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族交融的成果,又促进了这一交融进程的迅速发展。这一时期的民族交融,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带交融。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族交融的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)依据材料分析北魏时期民族融合的特点,结合所学分析北魏孝文帝改革的积极作用。

答案:

特点:方式多样,汉化为主,互相学习,交流内容丰富。

作用:顺应了民族交融的历史趋势,缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

第二单元

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第 5 课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

诸葛亮“三分天下”的预言

二、三世纪之交,军阀混战,

东汉政权名存实亡。207年,号

称出自汉朝皇族的刘备拜访隐士

诸葛亮,请他出山辅佐自己。诸

葛亮分析局势说:北方的曹操实

力强大,而且控制了东汉皇帝,

“诚不可与争锋”。东南的孙权

割据多年,基础坚固,“可以为援而不可图也”。刘备只能争取控制西南地区,站稳脚跟,然后待机发展。这一“三分天下”的预言,后来得到应验。诸葛亮生前获封“五乡侯”,因此其祠名为“武侯祠”。

▲四川成都武侯祠

一番唔对古今情

三顾频烦天下计

1.三国风云

群雄割据

三国鼎立

公元200年

官渡之战

公元208年

赤壁之战

公元221年

夷陵之战

一、三国与西晋

1.三国风云

户数 人口 兵力

魏 103万 443万 60万

蜀 28万 94万 10.2万

吴 52.3万 230万 23万

思考:哪国最有实力完成统一?

三国实力对比表

“司马昭之心,路人皆知”

——魏帝曹髦

司马炎称帝→西晋灭吴

吴

建 立 者:孙权

都 城:建业

起止时间:222-280

2.西晋动乱

晋武帝

晋惠帝

晋怀帝

晋愍帝

“太康之治”

及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜(即肉汤)?”

——《晋书.惠帝纪》

惠帝弱智

→贾后乱政

→八王之乱

流民起义

“永嘉之乱”

316年,西晋亡国

3.五胡内迁

鲜卑

沿东北和北部边塞散居

匈奴

并州

羯

上党郡

羌

陇西、关中

氐

陇西、关中

賨

賨

川、鄂山区

①民族矛盾激化,国家长期分裂割据;

②北方汉人南迁,促进江南的开发;

③内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合;

影响:

魏晋世家大族分布图

二、东晋与南朝

东晋建立:

317年,

西晋宗室司马睿,

定都建康,

史称东晋。

士族:盛

衰

东晋与南朝

南朝:宋、齐、梁、陈

东晋与南朝

南朝:宋、齐、梁、陈

东晋与南朝

南方经济发展:

农业:生产工具和技术,劳动力,土地开垦,农作物品种增加

手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸

民族融合:江南少数民族与汉族交融

1.十六国概况

与东晋同时期的北方割据政权。最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

匈奴 羯 鲜卑 汉·前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉 前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉 十六国统治者族属表

◎东晋十六国形势图

三、十六国与北朝

2.从前秦统一北方到淝水之战

4世纪下半叶,前秦统一北方,随后大举进攻东晋,前锋被击败于淝水。强大的前秦政权一败之后迅速崩溃。

◎淝水之战形势图

【思考】淝水之战中,前秦兵力80万,而东晋兵力仅8万,兵力相差如此悬殊,前秦为何战败?东晋凭什么以少胜多?

前秦

军队民族成分复杂,部分民族不满前秦统治,希望其战败以摆脱统治。指挥不当,战线过长。

东晋

广大将士在保卫江南、恢复中原的思想激励下,士气高昂。将领指挥得当。

东晋

4世纪末,鲜卑族拓跋部建立北魏

439年,北魏统一北方。结束了十六国以来北方分裂割据的局面。

5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏进行改革

3.十六国与北朝的交替

北魏孝文帝采取了哪些改革措施?

政治:迁都洛阳

文化:① 采用汉姓② 改穿汉服

③ 学说汉话④ 提倡与汉族通婚

北魏孝文帝

1.孝文帝为什么要迁都洛阳?

旧都保守势力强大,阻挠改革

旧都经济落后,粮食供应困难

旧都受到北方柔然的骚扰和威胁

2. 迁都洛阳有何作用?

有利于统治中原地区;便于学习汉族先进文化

【课堂探究】阅读教材中的史料《魏书·高祖纪》,并结合所学知识,请你从“唯物史观”的角度评价北魏孝文帝改革。

(1)进步性:

孝文帝的改革促进了北魏社会经济的繁荣和文化发展;

接受了汉族的先进制度与文化,加速北魏政权的封建化;

加速了北方各族封建化的进程,促进了民族大融合。

(2)局限性:

全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性;

失去尚武的民族精神,削弱了军事力量。

北魏、西魏、东魏、北周、北齐五个朝代合称为“北朝”

课堂总结

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

课堂检测

选择题

1.东汉时期,士人尊儒成风,高门世族累世经学,而魏晋时“公卿士庶罕通经业,曹魏皇族更对‘孔子之术’进行毫不容情的质疑。”该变化反映出( )

A. 时代变迁影响价值观念选择 B. 正统思想随王朝兴替而变化

C. 佛道思想强烈冲击儒学地位 D. 门阀世族喜好决定世风转移

A

2.北魏孝文帝说:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”从中可以看出孝文帝改鲜卑姓“拓跋”为汉姓“元”的主要目的是( )

A. 提高拓跋氏的政治地位 B. 改变鲜卑族的生活习惯

C. 确立北魏皇族的正统地位 D. 实现鲜卑族与汉族的平等

C

材料题

1.阅读下列材料:

材料一 今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩,百亩之收不过百石。……古者税民不过什一……至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买。富者连阡陌, 贫者无立锥之地。……故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。

——《汉书·食货志》

材料二 (曹操)募民屯田许下,得谷百万解。于是州郡例置田官,所在积谷,征伐四方,无运粮之劳,遂兼并群贼,克平天下。

——《三国志·武帝纪》注引《魏书》

材料三 金宝庐舍,转瞬灰烬,惟有田者,自然而独无恙。故上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。

——[清]陶煦《租核·推原》

请回答:

(1).材料一反映了一个什么社会问题?其根本原因是什么?

(2).根据材料二,指出曹操屯田的主要目的是什么?产生了什么影响?

(3).材料三反映了古代中国人怎样的观念?主要原因是什么?

【答案】 (1)社会问题:土地兼并严重,农民生活困苦。根本原因:土地私有制发展,土地买卖频繁。

(2)主要目的是解决军粮不足的问题。通过屯田解决了军粮问题,为曹操统一北方创造了条件;在曹魏形成了屯田制度。

(3)观念:热衷于买田置地。主要原因:古代以土地为根本的经济思想的影响;土地私有制发展,土地经营可以获取较高稳定的收益。

2.阅读下列材料:

材料一 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族交融的成果,又促进了这一交融进程的迅速发展。这一时期的民族交融,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带交融。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族交融的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)依据材料分析北魏时期民族融合的特点,结合所学分析北魏孝文帝改革的积极作用。

答案:

特点:方式多样,汉化为主,互相学习,交流内容丰富。

作用:顺应了民族交融的历史趋势,缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进