声音的产生与传播

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

我们生活的世界充满了各种声音

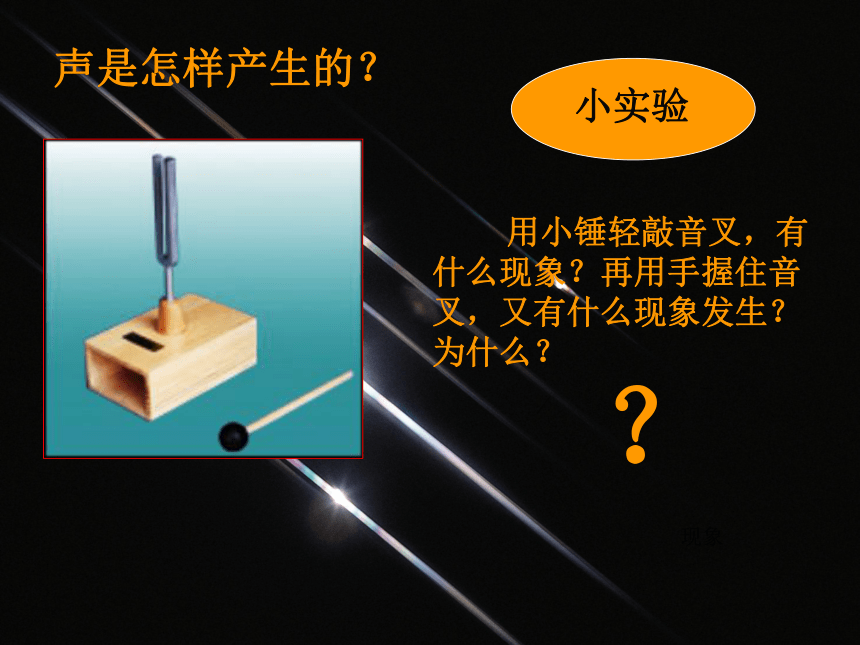

声是怎样产生的?

小实验

用小锤轻敲音叉,有什么现象?再用手握住音叉,又有什么现象发生?为什么?

?

现象

声音是由物体的振动产生的

说话时声带在振动

敲鼓时鼓面在振动

风吹树叶哗哗响,树叶在振动

声源:正在发声的物体

风声————

空气的振动

山洞中的轰鸣声———

空气的振动

雨声———

水的振动

读书声————

声带的振动

一切正在发声的物体都在振动,固体、液体、气体都可以因振动而发出声音。

振动停止,声音也停止。

声音的传播

提出问题:

声怎样从发声的物体传播到远处?

猜想和假设:

声要传播出去,可能需要什么东西作为媒介?

也可能不需要什么东西作为媒介?

实验一:

把两张课桌紧紧挨在一起.一个同学轻

敲桌面,另一个同学把耳朵贴在另一张

桌子上.两张桌子离开一个小缝,再试一试.

结论:

两张课桌紧紧挨在一起。另一个同学能听到声音。

两张桌子离开一个小缝,另一个同学听不到声音。

实验二:

把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,

逐渐抽出其中的空气,注意声音

的变化.再让空气逐渐进入玻璃罩内,

注意声音的变化.

实验二:

逐渐抽出其中的空气,声音逐渐变小。再让空气逐渐进入玻璃罩内,声音逐渐变大。

结论:

声音的传播需要物质。(固体、液体、气体。)

真空不传声。

(逐渐逼近法)

月球上没有空气,

宇航员只能通过无线电交谈 .

声是一种波,我们把它叫做声波.

现象

声速

15 C空气中的声速是340m/s.

声在每秒内传播的距离叫做声速.声速跟介质的种类有关,还跟介质的温度有关.

声音在气体中最慢,在液体中最快,在固体中更快。

介质的温度越高,声速越大。

课堂练习1:填空题

如图3-1-5所示,图甲为人敲鼓,能发出悦耳动听的鼓声,这说明声音是由于物体_______产生的;图乙为抽去玻璃罩内的空气,就听不到铃声,说明声音的传播需要依靠_______.

课堂练习2:思考题

声音传播的快慢跟_______和______有关。

介质

温度

声音在____体中传播最慢,在____体中传播最快。(固>液>气)

在同一介质中,温度越高,声音的传播速度越_____(大、小)。 在15℃的空气中,声音的速度是______米/秒。

速度公式__________

气

固

大

340

声音遇到障碍物被反射回来的现象叫做_______。

回声

回声到达耳朵比原声至少要晚______秒,即人离障碍物的距离至少要_____米,

人耳才能把回声和原声区分开来。

0.1

17

在教室里为什么听不到回声呢

1.声音是由于物体______产生的.

振动

2.正在发声的物体叫做______.

声源

3.____体、_____体_____体都能发声。

固 液 气

4.声音可以在____体、___体____体中传播.

固 液 气

5.声音的传播需要物质,科学上把这样的物质叫做______。 声音_____(能、不能)在真空中传播。

介质

不能

6.月球上______(有、没有)空气,宇航员们面对面大喊也听不见声音,他们只能通过_______进行交流。

没有

无线电

7.声音在介质中传播的形式是_______.

传播实质:把声源的______传播出去。

声波

8.声音传播的快慢跟______和______有关。

介质

温度

9.声音在____体中传播最慢,在____体中传播最快。(固>液>气)

气

固

振动

10.在同一介质中,温度越高,声音的传播速度越_____(大、小)。声音在15℃的空气中,声音的速度是______米/秒。速度的

公式是___

大

340

11.声音遇到障碍物被反射回来的现象叫做_______。

回声

12.回声到达耳朵的时间比原声至少要晚______,即人离障碍物的距离至少要_____,

人耳才能把回声和原声区分开来。

0.1秒

17米

11.甲同学在一根很长的自来水管的一端敲一下水管,乙同学在水管另一端能听到三下敲击声,第一次听到的声音是由 传播来的,第二次听到的声音是从 传播来的,第三次听到的声音是由 传播来的,产生这一现象的原因是由于声音在

体中传播速度最快,在 体中传播速度最慢。

水管

水

空气

固

气

2、如图,将正在发声的音叉紧靠悬挂在线上的小球,会发现小球多次被弹开,这个现象表明 ______________ 。如果将这个实验拿到月球表面上去做,你会观察到______(一样、不一样)的现象。

3、如图,两个完全相同的音叉相隔不远相对放置,当敲响右边音叉后,左边的音叉也会发声。如把此装置拿到月球表面上去做,你会观察到_______(一样、不一样)的现象。

发声的物体在振动

一样

不一样

4.金鱼在桌上的鱼缸里游动,当敲击桌子时,金鱼立即受惊。敲击声传给金鱼有两条路径:甲是桌子——鱼缸——水——金鱼;乙是空气——水——金鱼。其中传声迅速,使金鱼立即作出反应的路径是_________(填“甲”或“乙”)。

甲

课外练习:小练笔题

再 见

我们生活的世界充满了各种声音

声是怎样产生的?

小实验

用小锤轻敲音叉,有什么现象?再用手握住音叉,又有什么现象发生?为什么?

?

现象

声音是由物体的振动产生的

说话时声带在振动

敲鼓时鼓面在振动

风吹树叶哗哗响,树叶在振动

声源:正在发声的物体

风声————

空气的振动

山洞中的轰鸣声———

空气的振动

雨声———

水的振动

读书声————

声带的振动

一切正在发声的物体都在振动,固体、液体、气体都可以因振动而发出声音。

振动停止,声音也停止。

声音的传播

提出问题:

声怎样从发声的物体传播到远处?

猜想和假设:

声要传播出去,可能需要什么东西作为媒介?

也可能不需要什么东西作为媒介?

实验一:

把两张课桌紧紧挨在一起.一个同学轻

敲桌面,另一个同学把耳朵贴在另一张

桌子上.两张桌子离开一个小缝,再试一试.

结论:

两张课桌紧紧挨在一起。另一个同学能听到声音。

两张桌子离开一个小缝,另一个同学听不到声音。

实验二:

把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,

逐渐抽出其中的空气,注意声音

的变化.再让空气逐渐进入玻璃罩内,

注意声音的变化.

实验二:

逐渐抽出其中的空气,声音逐渐变小。再让空气逐渐进入玻璃罩内,声音逐渐变大。

结论:

声音的传播需要物质。(固体、液体、气体。)

真空不传声。

(逐渐逼近法)

月球上没有空气,

宇航员只能通过无线电交谈 .

声是一种波,我们把它叫做声波.

现象

声速

15 C空气中的声速是340m/s.

声在每秒内传播的距离叫做声速.声速跟介质的种类有关,还跟介质的温度有关.

声音在气体中最慢,在液体中最快,在固体中更快。

介质的温度越高,声速越大。

课堂练习1:填空题

如图3-1-5所示,图甲为人敲鼓,能发出悦耳动听的鼓声,这说明声音是由于物体_______产生的;图乙为抽去玻璃罩内的空气,就听不到铃声,说明声音的传播需要依靠_______.

课堂练习2:思考题

声音传播的快慢跟_______和______有关。

介质

温度

声音在____体中传播最慢,在____体中传播最快。(固>液>气)

在同一介质中,温度越高,声音的传播速度越_____(大、小)。 在15℃的空气中,声音的速度是______米/秒。

速度公式__________

气

固

大

340

声音遇到障碍物被反射回来的现象叫做_______。

回声

回声到达耳朵比原声至少要晚______秒,即人离障碍物的距离至少要_____米,

人耳才能把回声和原声区分开来。

0.1

17

在教室里为什么听不到回声呢

1.声音是由于物体______产生的.

振动

2.正在发声的物体叫做______.

声源

3.____体、_____体_____体都能发声。

固 液 气

4.声音可以在____体、___体____体中传播.

固 液 气

5.声音的传播需要物质,科学上把这样的物质叫做______。 声音_____(能、不能)在真空中传播。

介质

不能

6.月球上______(有、没有)空气,宇航员们面对面大喊也听不见声音,他们只能通过_______进行交流。

没有

无线电

7.声音在介质中传播的形式是_______.

传播实质:把声源的______传播出去。

声波

8.声音传播的快慢跟______和______有关。

介质

温度

9.声音在____体中传播最慢,在____体中传播最快。(固>液>气)

气

固

振动

10.在同一介质中,温度越高,声音的传播速度越_____(大、小)。声音在15℃的空气中,声音的速度是______米/秒。速度的

公式是___

大

340

11.声音遇到障碍物被反射回来的现象叫做_______。

回声

12.回声到达耳朵的时间比原声至少要晚______,即人离障碍物的距离至少要_____,

人耳才能把回声和原声区分开来。

0.1秒

17米

11.甲同学在一根很长的自来水管的一端敲一下水管,乙同学在水管另一端能听到三下敲击声,第一次听到的声音是由 传播来的,第二次听到的声音是从 传播来的,第三次听到的声音是由 传播来的,产生这一现象的原因是由于声音在

体中传播速度最快,在 体中传播速度最慢。

水管

水

空气

固

气

2、如图,将正在发声的音叉紧靠悬挂在线上的小球,会发现小球多次被弹开,这个现象表明 ______________ 。如果将这个实验拿到月球表面上去做,你会观察到______(一样、不一样)的现象。

3、如图,两个完全相同的音叉相隔不远相对放置,当敲响右边音叉后,左边的音叉也会发声。如把此装置拿到月球表面上去做,你会观察到_______(一样、不一样)的现象。

发声的物体在振动

一样

不一样

4.金鱼在桌上的鱼缸里游动,当敲击桌子时,金鱼立即受惊。敲击声传给金鱼有两条路径:甲是桌子——鱼缸——水——金鱼;乙是空气——水——金鱼。其中传声迅速,使金鱼立即作出反应的路径是_________(填“甲”或“乙”)。

甲

课外练习:小练笔题

再 见

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活