高中语文配套课件:自读文本-谈读书(鲁人版必修1)

文档属性

| 名称 | 高中语文配套课件:自读文本-谈读书(鲁人版必修1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-09-30 08:57:33 | ||

图片预览

文档简介

(共67张PPT)

1.文章的题目是“谈读书”,可是作者在文章的开头两段用了大量的篇幅来谈“书籍”,其用意何在?

【分析探究】文章的第一段看似写“书籍”的内容,可实际是讲读书的重要性。开头讲书籍是人类精神遗产的宝库,读书则能把无数人辛苦获得的知识经验集中到读者一个人身上去受用。第二段作者点明“读书在精不在多”的道理,并分析了书多带来的流弊,重在告诫读者读书是需要方法的。作者在文章开头谈“书籍”,其目的是为下文提出自己的观点作铺垫。

2.本文认为读书有哪些重要作用?

【分析探究】

3.为什么说“旧书不厌百回读,熟读深思子自知”值得每个读书人悬为座右铭?

【分析探究】因为在作者看来,读书并不在多。与其读十部无关轻重的书,不如以读十部书的时间和精力去读一部真正值得读的书;与其十部书都只能泛览一遍,不如取一部书精读十遍。读书的要义在于领悟和创新,不在量的多少。因此才说“旧书不厌百回读,熟读深思子自知”值得每个读书人悬为座右铭。

4.作者写这篇文章,先说什么,后说什么,重点放在哪

里,都胸有成竹,分段分层,依次写来,稳扎稳打,条理

井然。请你试着简要小结一下。

【分析探究】作者开头先说读书的重要性,再谈读书的方

法。但作者并未平均用力,而把重点放在谈如何读书即读

书的方法上。对不愿读书的人,要多谈读书的重要性,但

对莘莘学子特别是沉迷于书海而不知方向、不得其法的读

书人来说,解决如何读书的问题则更为迫切。因此,作者

在精练地说明读书的重要性之后就深入到问题的另一层面,分析书多之累、书多之弊。这不仅避免了片面性,也为下面谈如何读书打下了基础。在论述如何读书时,先说精读的重要,再谈如何精读,如何围绕中心读,如何系统地积累、储存知识等。一路写来,层层深入,条理井然。既从正面说清了道理,也极有针对性地批评了一些错误的读书态度。

5.本文是一篇阐述读书道理的文章,着重谈了读书的方法。杜甫对读书的见解是:“读书破万卷,下笔如有神。”

请先分析一下朱先生的“读书在精不在多”的观点与杜甫的是否矛盾,然后结合自己的读书体会,谈一下对读书的看法。

【分析探究】两人观点不矛盾。朱先生提出“读书在精不

在多”的见解,但在文中第五段对此又做了补充说明,“世间绝没有一科孤立绝缘的学问”,“凡是在某一科学

问有大成就的人,都必定于许多它科学问有深广的基础”,这都说明朱先生并不反对“读书破万卷”,对“万

卷书”都能读透,也是作者的追求。如果没有精力做到,就要把自己该读的书读 “精”。

最好能学习、借鉴作者的读书观,把它吸收、消化,

转化成自己的读书观,并在今后读书时牢记在心,具体落

实,肯定会受益匪浅。

读书可以修身,可以养性,可以怡情。真正的读书人,一卷在手,平添几分儒雅,字里行间,阅尽人间沧桑。读书可以增智,可以博采,可以长才。“人生不读书,空洞一无有”。读书决定了一个人的视野,才能和气质。读书学习,是我们适应新形势,做好一切工作的迫切需要。读书,其实也是一件很辛苦的事。但若不好好读,就会在关键时不知所措,那时,便真是“书到用时方恨少,事非经过不知难”啊!

读书,我们应该学习苏轼“发奋识遍天下字,立志读

尽人间书”;读书,我们应该学习诸葛亮“非淡泊无以明

志,非宁静无以致远”;读书,我们应该学习周恩来“为

中华之崛起而读书”。

“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。”从现在开

始,好好读书吧!

正反对比理愈明

一、课堂探究

1.第三段的中心意思是什么?作者是如何阐明这个观点的?

【我的观点】第三段的中心意思是“读书并不在多,最重要的是选得精,读得彻底”。

为阐明这个观点,作者首先使用了两个“与其……不如……”的句子,一正一反,对比说明读书不在多而在精的道理;然后用少读但读得彻底与多读但不求甚解进行对比,结合比喻手法,生动而形象地说明读书不在多而在精的道理。

2.文章的第六段主要运用了什么论证方法?是怎样运用的

【我的观点】主要运用了正反论证的方法。先从反面说读书全凭兴趣会有什么样的结果,又分析它的好坏两个方面,然后再论说对于抱有成就一种学问的志愿的人来说,“读书不仅是追求兴趣,尤其是一种训练,一种准备”。作者下笔很有分寸,不说读书不能凭兴趣,而是说不能全凭兴趣。作者说“有些有趣的书他须得牺牲”,这就是有所舍才能有所得,即有所不为才能有所为的道理。同时,作者又说:“有些初看很枯燥的书他必须咬定牙关去硬啃,一久了自然还可以啃出滋味来。”运用对比将道理讲得准确、全面透彻。

二、每课一得

通过上面的探究,我们可以看出作者运用正反对比论证的方法驾轻就熟,通俗易懂,典型精辟,收到了很好的效果。我们在议论文写作中应该学习借鉴这种论证方法。

正反对比论证运用得好,能给人以深刻的印象,产生强烈的论证效果。一般说来,对比的各方必须是同一范畴的事物,具有某些相同的属性,才能进行对比。对比包括事物之间和事物内部各部分之间的对比以及事物进程不同环节的对比。

运用正反对比论证要注意以下几个方面:

1.要有明确的目的,要根据文章中心的需要确定是否运用对比论证。进行对比要阐述的道理是什么,一定要心中有数。

2.寻求适当的对比材料。用作对比的事物必须有明确、统一的对比点。如果两种事物间缺乏一定的可比性,就缺少了对比的依据,也就达不到有效论证的目的。

3.要有相同的对比量。如果论述时从正面讲了两个方面,那么用来对照的部分一般也应该从反面讲两个方面。这样不仅对比相应均衡,而且能使文章眉目更为清楚。

4.对比之后要进行适当的分析议论,把蕴涵其中的事理简明扼要地揭示出来。比是基础,议是升华。因此,对比后要旗帜鲜明地作出评价或得出结论,不能含糊其辞、模棱两可。

请运用正反对比论证的方法,在下面的空白处写一段文字来证明开头的观点,语言要通顺、连贯,议论恰如其分。

生于忧患,死于安乐。_________________________

_________________________________________________

答案(示例):两颗种子躺在泥土里,春天到了,一颗种

子破土而出。而另一颗种子说道:“我没那么勇敢。我若

向下扎根,也许会碰到岩石;我若向上长,也许会伤到我

的茎。”于是它甘心待在泥土里。几天后,它被一只母鸡

吃掉了。生长在同一片土地上,一颗种子敢于面对挑战与

困境,破土而出,为自己开创了一个美好的未来;而另一

颗种子,却害怕挫折与磨难,甘心待在自己的“安乐窝”

里,结果埋葬了自己。不难看出,困难与挑战虽往往给人以挫折,却也可以催人奋进,给人以力量;而安逸与保守虽可以暂时保身,但最终却使人堕落而遭淘汰。有一句话说得好:苦,可以折磨人,也可以锻炼人;蜜,可以养人,也可以害人。可见:人,生于忧患,而死于安乐。

为什么要读书呢?是为了“为中华之崛起而读书”的豪情,还是为了“十年寒窗苦,金榜题名时”的功利?说说你的看法。

【观点交流】观点一:为了一种豪情。大凡成为一代学术大家者,除了自身所具备的先天条件外,无不博览群书,知识渊博,且没有一个仅靠死读专业书、不关心天下事而成名的。名人之所以能够成为名人,成功的秘诀就是:勤奋学习,持之以恒;不为名,不为利。

观点二:为了一种功利。无利不起早。正常人做事都有目的,这是人类的本性决定的,读书也不例外。读书的目的不是为了炫耀,而是为了增长才干,提高技能,转化为实际能力,获得尽可能多的成果。这是现代“读书人”追求的最高境界。读书是获取信息的手段,而不是目的,是启发思维,增加智力的有效措施。读书不可唯功利,读书不可无功利。

一、基础积累

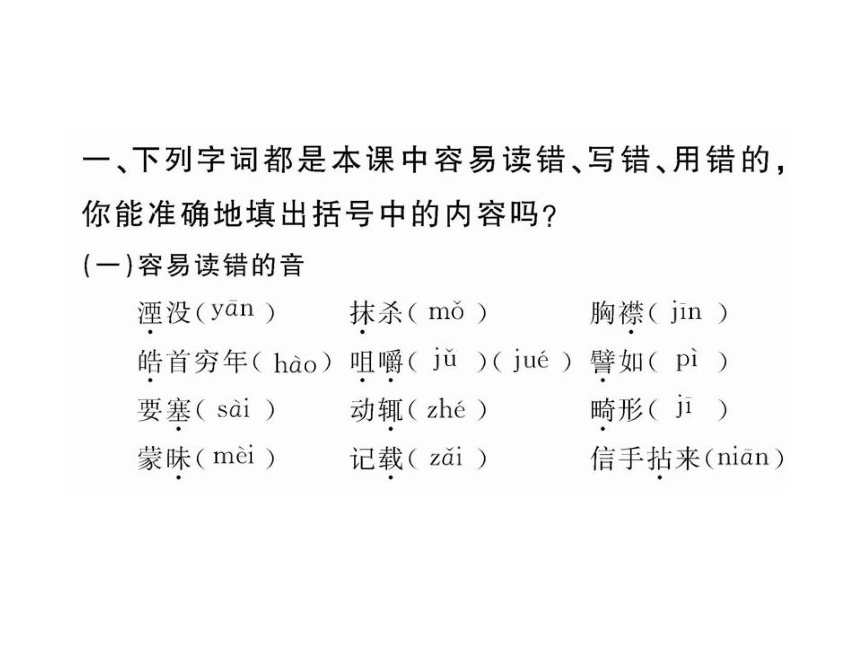

1.下列各组词语中,加点字的读音全都正确的一组是

( )

A.湮没(yān) 畸形(jī)

下载(zài) 不忍卒读(cú)

B.皓首(hào) 辞藻(zǎo)

酝酿(niànɡ) 卷帙浩繁(zhì)

C.记载(zǎi) 字帖(tiē)

问津(jīn) 过目成诵(sònɡ)

D.咀嚼(jiáo) 抹杀(mǒ)

抹布(mā) 拐弯抹角(mò)

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选B。A.“卒”应读zú; C.“帖”应读tiè;D.“嚼”应读jué。

2.下列词语中没有错别字的一组是( )

A.流蔽 要塞 里程碑 空手而归

B.潦草 精萃 座右铭 同日而语

C.功夫 涵泳 爆发户 攻坚挫锐

D.耽搁 蒙昧 储藏室 口诵心惟

【解析】选D。A.蔽—弊;B.萃—粹;C.爆—暴。

3.下列各句中,加点的词语使用不恰当的一句是( )

A.法国总理弗朗索瓦·菲永以其在中国期间的切身感受,

盛赞中国经济充满活力,并以此告诫法国及欧洲面对全球

化浪潮,不应再故步自封。

B.据报道,参加2010年英国大选的有八位华人候选人,尽

管他们全部败北,但其中有两位候选人的表现还是可圈可

点,各赢得一万多张选票。

C.在炎热的夏季,像海南、青岛等地海水平均温度可以超

过20℃,游客完全可以在水中涵泳优游。

D.著名学者季羡林先生学贯中西,兼容百家,在诸多研究

领域都卓有建树,被人们誉为学界泰斗,真可谓实至名归。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选C。涵泳优游:指反复阅读,深刻理解、体会,自得其乐。此处使用不正确,属于望文生义。A.故步自封:比喻安于现状,不求进取。B.可圈可点:形容表现好,值得肯定或赞扬。D.实至名归:有了真正的学识、本领或业绩,相应的声誉自然就随之而来。

4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.宠物家政市场的潜力越来越大,但淄博的宠物保姆却没有“火”起来,主要原因是大多数人存有“伺候宠物丢人”的观念在作怪。

B.如果抹杀过去人类已得的成就,我们说不定要把出发点移回到几百年甚至几千年前,纵然能前进,也还是开倒车落伍。

C.即使不能储藏,过目即忘,则读亦等于不读。

D.切实加强对舟曲救灾工作的领导,特别是对救灾资金管理上,要做到专款专用、重点使用,不得平均分配、优亲厚友,不得向无灾地区发放。

【解析】选B。本题考查辨析病句的能力。A项句式杂糅,“主要原因是……”和“主要是……在作怪”两个句式杂糅。C项属于关联词语使用不当,“即使”改为“如果”。D项属于介词误用,“对”与“上”不搭配,可将“对”改为“在”;也可以去掉“上”,让“对”与“管理”构成介宾关系。

【方法技巧】

诊断句式杂糅的两种方法

1.积累杂糅的典型句式。

例如:①“原因是……造成(引起、诱发、作怪)的”

②“由于……结果”

③“之所以……的原因”

④“关键在于……决定性作用”

2.进行语法分析。

根据主、谓、宾、定、状、补的搭配,分析有无两个句子糅合在一起的情况。尤其要注意宾语做了另一个句子的主语,而句子又不属于兼语句的。例如“由此发生窒息死亡事件每年都有发生”,此句中的“事件”就是前一“发生”的宾语,但不能同时做后一“发生”的主语。因此构成句式杂糅。

二、课内阅读

阅读课文第2~3段,完成下面的问题。

5.作者为什么说“书籍愈浩繁,而读书也就愈不易”?

答:__________________________________________ ______________________________________________

【解析】第2段从反面揭示书多的流弊,锁定答题有效区间,注意原文中的“第一”“其次”等标志词。

答案:第一,书多易使读者不专精;第二,书多易使读者迷失方向。

6.“做学问如作战,须攻坚挫锐,占住要塞”这个比喻句说明的是什么?(不超过45个字)

答:___________________________________________ _______________________________________________

【解析】解答本题要弄清比喻的本体和喻体。以“作战”比喻“做学问”,说明读书要在基本要籍上下工夫。

答案:把“做学问”比做“作战”,把“基本要籍”比做“要塞”,作者运用比喻说明读书并不在多,最重要的是选得精,读得彻底。

7.“目标太多了,掩埋了坚锐所在,只东打一拳,西踢一脚,就成了‘消耗战’。”这里的“消耗战”的含义是什么?(不超过10个字)

答:___________________________________________

_______________________________________________

【解析】“目标太多”说明读书贪多,“消耗”说明“所得甚少”。

答案:贪多而不务得。

8.请赏析“譬如驰骋十里洋场,虽珍奇满目,徒惹得心花意乱,空手而归”一句。

答:___________________________________________ _______________________________________________

【解析】要弄清本体和喻体的真正含义,本句中“十里洋场”“珍奇满目”指“读书多”;“空手而归”指一无所获。

答案:作者运用比喻说理,生动形象、浅显易懂地说明了读书如果“多读而不求甚解”,最终什么也得不到的道理。

9.文章为什么说阅读“有些像睡” 这样说有什么表达效果?

答:___________________________________________

【解析】作者把阅读比做人的睡眠,那就要考虑睡眠对人体的作用,然后再分析阅读对人所产生的作用,这样就能解决第一问。第二问可从运用比喻的作用来答题。

答案:因为睡眠中蕴藏着奇妙的物质,能使人醒来时信心倍增;而阅读使人的灵魂发生共振,为精神增添新的钙质,重又生机盎然。这句话运用了比喻的修辞手法,形象而生动地突出了读书的作用、意义。

10.文章说“在阅读中,我们被征服”,又说“在较量中,我们蓬勃了自身,迸发出从未有过的力量”。这两句是否矛盾?为什么?

答:___________________________________________

【解析】要考虑这两个句子所叙述的角度,“被征服”立足于作品的艺术感染力;“蓬勃了自身”立足于读者。

答案:不矛盾。“我们被征服”意指在阅读中我们折服于作者的思想,接受作者的观点,受到作品的感染。“蓬勃了自身,迸发出从未有过的力量”意指我们在阅读中,有了新的思考,提高了思辨能力,精神得到升华。

11.结合全文内容看,读书有什么要旨?请你作简要分析。

答:___________________________________________ _______________________________________________

【解析】首先从第③段、第④段、第⑥段找出同题目相关的内容,然后再加以提炼,最后整合出答案。

答案:要虚怀若谷,只有这样才易于接受作品的内容与情感。要选择好的书读,只有读好的书,才能获得享受,才能有收获。要勇于同作者争辩、对话,多思考,多想象,悟出真谛。

12.文章认为阅读是一种孤独,也有人认为阅读不是一种孤独,请你从两个方面为后一种观点阐述理由。

答:________________________________________

【解析】此题是一道开放性试题,解题时要立足于文章发表观点,同时又要结合实际有自己的见解。

答案(示例):(1)阅读是与智者进行心灵的对话,是在接受人类的智慧,所以并不会感到孤独。(2)阅读可以使我们认识、熟悉书中的形象并与之为友,所以并不会感到孤独。(3)阅读可以使我们获得更多更新的知识,提高我们的素质,所以并不会感到孤独。(4)阅读可以使我们的精神进入一个新的世界,开阔我们的视野,所以并不会感到孤独。(任选两个方面即可)

四、语言表达

13.请从下面的文字中,提炼出一个观点。(不超过15个

字)

在校园里,无人监考是个热门话题。对于严格自律的

学生来说,其实在哪里考试都是一样的。不想作弊的人就

算没人来监考,也不会去弄虚作假。相反,想作弊的人,

就算有人监考,也会想方设法去抄袭。不管有人监考还是

无人监考,考生做的都是两份相同的试卷:一份是文化试

卷,一份是人格试卷。没有太大的差别。如果说真的有差

别,那也只是无人监考的诱惑更大一些,比有人监考时作弊稍容易一点。毅力差的人会管不住自己,做出一些傻事。

答:___________________________________________

【解析】这是一道压缩语段题目,考查语言概括的能力。要注意分清层次,回答全面。

答案(示例):考试同时也是对一个人人格的考验。(或:考试也是考人格。)

14.仿照下面句子中“当××说……”的形式续写两句话,与上下文连贯统一。

书是我的精神支柱,它塑造了我的灵魂。当简·爱说“我们是平等的,我不是无感情的机器”时,我懂得了作为女性的尊严;________,_______;当鲁迅说“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”时,我懂得了人应该具有反抗精神;________,________。每读完一本书,我就完成了一次生命的感悟。

【解析】上下文衔接,要求首尾呼应,话题统一,前后照应,结构一致,音节和谐。

答案(示例):当裴多菲说“若为自由故,二者皆可抛”时 我懂得了作为人的价值 当勃朗宁说“拿走爱,世界将变成一片坟墓”时 我懂得了作为人,奉献爱心是多么重要

句式仿写三字经

仿写题并不是简单的模仿造句,它有着需要遵循的规则和自如运用的解题技巧。归结起来,需要做到三点:形相似,法相同,意相谐。

“形相似”,即形式相仿。仿写句子,首先应该做到也最易做到的就是形式的相同。在答题过程中,要仔细审清例句的句式特点,是陈述句、疑问句还是祈使句、感叹句;要弄清句子内部的语意关系,是转折、递进、并列,还是总分、假设、因果等;同时还要看准字数要求,并严格按照例句的形式进行仿写,做到句式统一。

“法相同”,即手法相同。仿写题往往涉及多种修辞手法、表达方式等的能力考查。答题时,要仔细分析例句所运用的修辞手法,是比喻、拟人还是夸张、对偶,是否构成排比、设问、对比等;了解例句所涉及的表达方式,是描写、说明还是议论、抒情。

“意相谐”,即语意和谐。好的仿句还需重视语境的营造、语意的连贯。要做到思想健康,合乎情理,在语境、语意、用词搭配、情感表露、语体色彩上均应做到与例句连贯自然,相互照应,衔接一体。

1.文章的题目是“谈读书”,可是作者在文章的开头两段用了大量的篇幅来谈“书籍”,其用意何在?

【分析探究】文章的第一段看似写“书籍”的内容,可实际是讲读书的重要性。开头讲书籍是人类精神遗产的宝库,读书则能把无数人辛苦获得的知识经验集中到读者一个人身上去受用。第二段作者点明“读书在精不在多”的道理,并分析了书多带来的流弊,重在告诫读者读书是需要方法的。作者在文章开头谈“书籍”,其目的是为下文提出自己的观点作铺垫。

2.本文认为读书有哪些重要作用?

【分析探究】

3.为什么说“旧书不厌百回读,熟读深思子自知”值得每个读书人悬为座右铭?

【分析探究】因为在作者看来,读书并不在多。与其读十部无关轻重的书,不如以读十部书的时间和精力去读一部真正值得读的书;与其十部书都只能泛览一遍,不如取一部书精读十遍。读书的要义在于领悟和创新,不在量的多少。因此才说“旧书不厌百回读,熟读深思子自知”值得每个读书人悬为座右铭。

4.作者写这篇文章,先说什么,后说什么,重点放在哪

里,都胸有成竹,分段分层,依次写来,稳扎稳打,条理

井然。请你试着简要小结一下。

【分析探究】作者开头先说读书的重要性,再谈读书的方

法。但作者并未平均用力,而把重点放在谈如何读书即读

书的方法上。对不愿读书的人,要多谈读书的重要性,但

对莘莘学子特别是沉迷于书海而不知方向、不得其法的读

书人来说,解决如何读书的问题则更为迫切。因此,作者

在精练地说明读书的重要性之后就深入到问题的另一层面,分析书多之累、书多之弊。这不仅避免了片面性,也为下面谈如何读书打下了基础。在论述如何读书时,先说精读的重要,再谈如何精读,如何围绕中心读,如何系统地积累、储存知识等。一路写来,层层深入,条理井然。既从正面说清了道理,也极有针对性地批评了一些错误的读书态度。

5.本文是一篇阐述读书道理的文章,着重谈了读书的方法。杜甫对读书的见解是:“读书破万卷,下笔如有神。”

请先分析一下朱先生的“读书在精不在多”的观点与杜甫的是否矛盾,然后结合自己的读书体会,谈一下对读书的看法。

【分析探究】两人观点不矛盾。朱先生提出“读书在精不

在多”的见解,但在文中第五段对此又做了补充说明,“世间绝没有一科孤立绝缘的学问”,“凡是在某一科学

问有大成就的人,都必定于许多它科学问有深广的基础”,这都说明朱先生并不反对“读书破万卷”,对“万

卷书”都能读透,也是作者的追求。如果没有精力做到,就要把自己该读的书读 “精”。

最好能学习、借鉴作者的读书观,把它吸收、消化,

转化成自己的读书观,并在今后读书时牢记在心,具体落

实,肯定会受益匪浅。

读书可以修身,可以养性,可以怡情。真正的读书人,一卷在手,平添几分儒雅,字里行间,阅尽人间沧桑。读书可以增智,可以博采,可以长才。“人生不读书,空洞一无有”。读书决定了一个人的视野,才能和气质。读书学习,是我们适应新形势,做好一切工作的迫切需要。读书,其实也是一件很辛苦的事。但若不好好读,就会在关键时不知所措,那时,便真是“书到用时方恨少,事非经过不知难”啊!

读书,我们应该学习苏轼“发奋识遍天下字,立志读

尽人间书”;读书,我们应该学习诸葛亮“非淡泊无以明

志,非宁静无以致远”;读书,我们应该学习周恩来“为

中华之崛起而读书”。

“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。”从现在开

始,好好读书吧!

正反对比理愈明

一、课堂探究

1.第三段的中心意思是什么?作者是如何阐明这个观点的?

【我的观点】第三段的中心意思是“读书并不在多,最重要的是选得精,读得彻底”。

为阐明这个观点,作者首先使用了两个“与其……不如……”的句子,一正一反,对比说明读书不在多而在精的道理;然后用少读但读得彻底与多读但不求甚解进行对比,结合比喻手法,生动而形象地说明读书不在多而在精的道理。

2.文章的第六段主要运用了什么论证方法?是怎样运用的

【我的观点】主要运用了正反论证的方法。先从反面说读书全凭兴趣会有什么样的结果,又分析它的好坏两个方面,然后再论说对于抱有成就一种学问的志愿的人来说,“读书不仅是追求兴趣,尤其是一种训练,一种准备”。作者下笔很有分寸,不说读书不能凭兴趣,而是说不能全凭兴趣。作者说“有些有趣的书他须得牺牲”,这就是有所舍才能有所得,即有所不为才能有所为的道理。同时,作者又说:“有些初看很枯燥的书他必须咬定牙关去硬啃,一久了自然还可以啃出滋味来。”运用对比将道理讲得准确、全面透彻。

二、每课一得

通过上面的探究,我们可以看出作者运用正反对比论证的方法驾轻就熟,通俗易懂,典型精辟,收到了很好的效果。我们在议论文写作中应该学习借鉴这种论证方法。

正反对比论证运用得好,能给人以深刻的印象,产生强烈的论证效果。一般说来,对比的各方必须是同一范畴的事物,具有某些相同的属性,才能进行对比。对比包括事物之间和事物内部各部分之间的对比以及事物进程不同环节的对比。

运用正反对比论证要注意以下几个方面:

1.要有明确的目的,要根据文章中心的需要确定是否运用对比论证。进行对比要阐述的道理是什么,一定要心中有数。

2.寻求适当的对比材料。用作对比的事物必须有明确、统一的对比点。如果两种事物间缺乏一定的可比性,就缺少了对比的依据,也就达不到有效论证的目的。

3.要有相同的对比量。如果论述时从正面讲了两个方面,那么用来对照的部分一般也应该从反面讲两个方面。这样不仅对比相应均衡,而且能使文章眉目更为清楚。

4.对比之后要进行适当的分析议论,把蕴涵其中的事理简明扼要地揭示出来。比是基础,议是升华。因此,对比后要旗帜鲜明地作出评价或得出结论,不能含糊其辞、模棱两可。

请运用正反对比论证的方法,在下面的空白处写一段文字来证明开头的观点,语言要通顺、连贯,议论恰如其分。

生于忧患,死于安乐。_________________________

_________________________________________________

答案(示例):两颗种子躺在泥土里,春天到了,一颗种

子破土而出。而另一颗种子说道:“我没那么勇敢。我若

向下扎根,也许会碰到岩石;我若向上长,也许会伤到我

的茎。”于是它甘心待在泥土里。几天后,它被一只母鸡

吃掉了。生长在同一片土地上,一颗种子敢于面对挑战与

困境,破土而出,为自己开创了一个美好的未来;而另一

颗种子,却害怕挫折与磨难,甘心待在自己的“安乐窝”

里,结果埋葬了自己。不难看出,困难与挑战虽往往给人以挫折,却也可以催人奋进,给人以力量;而安逸与保守虽可以暂时保身,但最终却使人堕落而遭淘汰。有一句话说得好:苦,可以折磨人,也可以锻炼人;蜜,可以养人,也可以害人。可见:人,生于忧患,而死于安乐。

为什么要读书呢?是为了“为中华之崛起而读书”的豪情,还是为了“十年寒窗苦,金榜题名时”的功利?说说你的看法。

【观点交流】观点一:为了一种豪情。大凡成为一代学术大家者,除了自身所具备的先天条件外,无不博览群书,知识渊博,且没有一个仅靠死读专业书、不关心天下事而成名的。名人之所以能够成为名人,成功的秘诀就是:勤奋学习,持之以恒;不为名,不为利。

观点二:为了一种功利。无利不起早。正常人做事都有目的,这是人类的本性决定的,读书也不例外。读书的目的不是为了炫耀,而是为了增长才干,提高技能,转化为实际能力,获得尽可能多的成果。这是现代“读书人”追求的最高境界。读书是获取信息的手段,而不是目的,是启发思维,增加智力的有效措施。读书不可唯功利,读书不可无功利。

一、基础积累

1.下列各组词语中,加点字的读音全都正确的一组是

( )

A.湮没(yān) 畸形(jī)

下载(zài) 不忍卒读(cú)

B.皓首(hào) 辞藻(zǎo)

酝酿(niànɡ) 卷帙浩繁(zhì)

C.记载(zǎi) 字帖(tiē)

问津(jīn) 过目成诵(sònɡ)

D.咀嚼(jiáo) 抹杀(mǒ)

抹布(mā) 拐弯抹角(mò)

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选B。A.“卒”应读zú; C.“帖”应读tiè;D.“嚼”应读jué。

2.下列词语中没有错别字的一组是( )

A.流蔽 要塞 里程碑 空手而归

B.潦草 精萃 座右铭 同日而语

C.功夫 涵泳 爆发户 攻坚挫锐

D.耽搁 蒙昧 储藏室 口诵心惟

【解析】选D。A.蔽—弊;B.萃—粹;C.爆—暴。

3.下列各句中,加点的词语使用不恰当的一句是( )

A.法国总理弗朗索瓦·菲永以其在中国期间的切身感受,

盛赞中国经济充满活力,并以此告诫法国及欧洲面对全球

化浪潮,不应再故步自封。

B.据报道,参加2010年英国大选的有八位华人候选人,尽

管他们全部败北,但其中有两位候选人的表现还是可圈可

点,各赢得一万多张选票。

C.在炎热的夏季,像海南、青岛等地海水平均温度可以超

过20℃,游客完全可以在水中涵泳优游。

D.著名学者季羡林先生学贯中西,兼容百家,在诸多研究

领域都卓有建树,被人们誉为学界泰斗,真可谓实至名归。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选C。涵泳优游:指反复阅读,深刻理解、体会,自得其乐。此处使用不正确,属于望文生义。A.故步自封:比喻安于现状,不求进取。B.可圈可点:形容表现好,值得肯定或赞扬。D.实至名归:有了真正的学识、本领或业绩,相应的声誉自然就随之而来。

4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.宠物家政市场的潜力越来越大,但淄博的宠物保姆却没有“火”起来,主要原因是大多数人存有“伺候宠物丢人”的观念在作怪。

B.如果抹杀过去人类已得的成就,我们说不定要把出发点移回到几百年甚至几千年前,纵然能前进,也还是开倒车落伍。

C.即使不能储藏,过目即忘,则读亦等于不读。

D.切实加强对舟曲救灾工作的领导,特别是对救灾资金管理上,要做到专款专用、重点使用,不得平均分配、优亲厚友,不得向无灾地区发放。

【解析】选B。本题考查辨析病句的能力。A项句式杂糅,“主要原因是……”和“主要是……在作怪”两个句式杂糅。C项属于关联词语使用不当,“即使”改为“如果”。D项属于介词误用,“对”与“上”不搭配,可将“对”改为“在”;也可以去掉“上”,让“对”与“管理”构成介宾关系。

【方法技巧】

诊断句式杂糅的两种方法

1.积累杂糅的典型句式。

例如:①“原因是……造成(引起、诱发、作怪)的”

②“由于……结果”

③“之所以……的原因”

④“关键在于……决定性作用”

2.进行语法分析。

根据主、谓、宾、定、状、补的搭配,分析有无两个句子糅合在一起的情况。尤其要注意宾语做了另一个句子的主语,而句子又不属于兼语句的。例如“由此发生窒息死亡事件每年都有发生”,此句中的“事件”就是前一“发生”的宾语,但不能同时做后一“发生”的主语。因此构成句式杂糅。

二、课内阅读

阅读课文第2~3段,完成下面的问题。

5.作者为什么说“书籍愈浩繁,而读书也就愈不易”?

答:__________________________________________ ______________________________________________

【解析】第2段从反面揭示书多的流弊,锁定答题有效区间,注意原文中的“第一”“其次”等标志词。

答案:第一,书多易使读者不专精;第二,书多易使读者迷失方向。

6.“做学问如作战,须攻坚挫锐,占住要塞”这个比喻句说明的是什么?(不超过45个字)

答:___________________________________________ _______________________________________________

【解析】解答本题要弄清比喻的本体和喻体。以“作战”比喻“做学问”,说明读书要在基本要籍上下工夫。

答案:把“做学问”比做“作战”,把“基本要籍”比做“要塞”,作者运用比喻说明读书并不在多,最重要的是选得精,读得彻底。

7.“目标太多了,掩埋了坚锐所在,只东打一拳,西踢一脚,就成了‘消耗战’。”这里的“消耗战”的含义是什么?(不超过10个字)

答:___________________________________________

_______________________________________________

【解析】“目标太多”说明读书贪多,“消耗”说明“所得甚少”。

答案:贪多而不务得。

8.请赏析“譬如驰骋十里洋场,虽珍奇满目,徒惹得心花意乱,空手而归”一句。

答:___________________________________________ _______________________________________________

【解析】要弄清本体和喻体的真正含义,本句中“十里洋场”“珍奇满目”指“读书多”;“空手而归”指一无所获。

答案:作者运用比喻说理,生动形象、浅显易懂地说明了读书如果“多读而不求甚解”,最终什么也得不到的道理。

9.文章为什么说阅读“有些像睡” 这样说有什么表达效果?

答:___________________________________________

【解析】作者把阅读比做人的睡眠,那就要考虑睡眠对人体的作用,然后再分析阅读对人所产生的作用,这样就能解决第一问。第二问可从运用比喻的作用来答题。

答案:因为睡眠中蕴藏着奇妙的物质,能使人醒来时信心倍增;而阅读使人的灵魂发生共振,为精神增添新的钙质,重又生机盎然。这句话运用了比喻的修辞手法,形象而生动地突出了读书的作用、意义。

10.文章说“在阅读中,我们被征服”,又说“在较量中,我们蓬勃了自身,迸发出从未有过的力量”。这两句是否矛盾?为什么?

答:___________________________________________

【解析】要考虑这两个句子所叙述的角度,“被征服”立足于作品的艺术感染力;“蓬勃了自身”立足于读者。

答案:不矛盾。“我们被征服”意指在阅读中我们折服于作者的思想,接受作者的观点,受到作品的感染。“蓬勃了自身,迸发出从未有过的力量”意指我们在阅读中,有了新的思考,提高了思辨能力,精神得到升华。

11.结合全文内容看,读书有什么要旨?请你作简要分析。

答:___________________________________________ _______________________________________________

【解析】首先从第③段、第④段、第⑥段找出同题目相关的内容,然后再加以提炼,最后整合出答案。

答案:要虚怀若谷,只有这样才易于接受作品的内容与情感。要选择好的书读,只有读好的书,才能获得享受,才能有收获。要勇于同作者争辩、对话,多思考,多想象,悟出真谛。

12.文章认为阅读是一种孤独,也有人认为阅读不是一种孤独,请你从两个方面为后一种观点阐述理由。

答:________________________________________

【解析】此题是一道开放性试题,解题时要立足于文章发表观点,同时又要结合实际有自己的见解。

答案(示例):(1)阅读是与智者进行心灵的对话,是在接受人类的智慧,所以并不会感到孤独。(2)阅读可以使我们认识、熟悉书中的形象并与之为友,所以并不会感到孤独。(3)阅读可以使我们获得更多更新的知识,提高我们的素质,所以并不会感到孤独。(4)阅读可以使我们的精神进入一个新的世界,开阔我们的视野,所以并不会感到孤独。(任选两个方面即可)

四、语言表达

13.请从下面的文字中,提炼出一个观点。(不超过15个

字)

在校园里,无人监考是个热门话题。对于严格自律的

学生来说,其实在哪里考试都是一样的。不想作弊的人就

算没人来监考,也不会去弄虚作假。相反,想作弊的人,

就算有人监考,也会想方设法去抄袭。不管有人监考还是

无人监考,考生做的都是两份相同的试卷:一份是文化试

卷,一份是人格试卷。没有太大的差别。如果说真的有差

别,那也只是无人监考的诱惑更大一些,比有人监考时作弊稍容易一点。毅力差的人会管不住自己,做出一些傻事。

答:___________________________________________

【解析】这是一道压缩语段题目,考查语言概括的能力。要注意分清层次,回答全面。

答案(示例):考试同时也是对一个人人格的考验。(或:考试也是考人格。)

14.仿照下面句子中“当××说……”的形式续写两句话,与上下文连贯统一。

书是我的精神支柱,它塑造了我的灵魂。当简·爱说“我们是平等的,我不是无感情的机器”时,我懂得了作为女性的尊严;________,_______;当鲁迅说“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”时,我懂得了人应该具有反抗精神;________,________。每读完一本书,我就完成了一次生命的感悟。

【解析】上下文衔接,要求首尾呼应,话题统一,前后照应,结构一致,音节和谐。

答案(示例):当裴多菲说“若为自由故,二者皆可抛”时 我懂得了作为人的价值 当勃朗宁说“拿走爱,世界将变成一片坟墓”时 我懂得了作为人,奉献爱心是多么重要

句式仿写三字经

仿写题并不是简单的模仿造句,它有着需要遵循的规则和自如运用的解题技巧。归结起来,需要做到三点:形相似,法相同,意相谐。

“形相似”,即形式相仿。仿写句子,首先应该做到也最易做到的就是形式的相同。在答题过程中,要仔细审清例句的句式特点,是陈述句、疑问句还是祈使句、感叹句;要弄清句子内部的语意关系,是转折、递进、并列,还是总分、假设、因果等;同时还要看准字数要求,并严格按照例句的形式进行仿写,做到句式统一。

“法相同”,即手法相同。仿写题往往涉及多种修辞手法、表达方式等的能力考查。答题时,要仔细分析例句所运用的修辞手法,是比喻、拟人还是夸张、对偶,是否构成排比、设问、对比等;了解例句所涉及的表达方式,是描写、说明还是议论、抒情。

“意相谐”,即语意和谐。好的仿句还需重视语境的营造、语意的连贯。要做到思想健康,合乎情理,在语境、语意、用词搭配、情感表露、语体色彩上均应做到与例句连贯自然,相互照应,衔接一体。