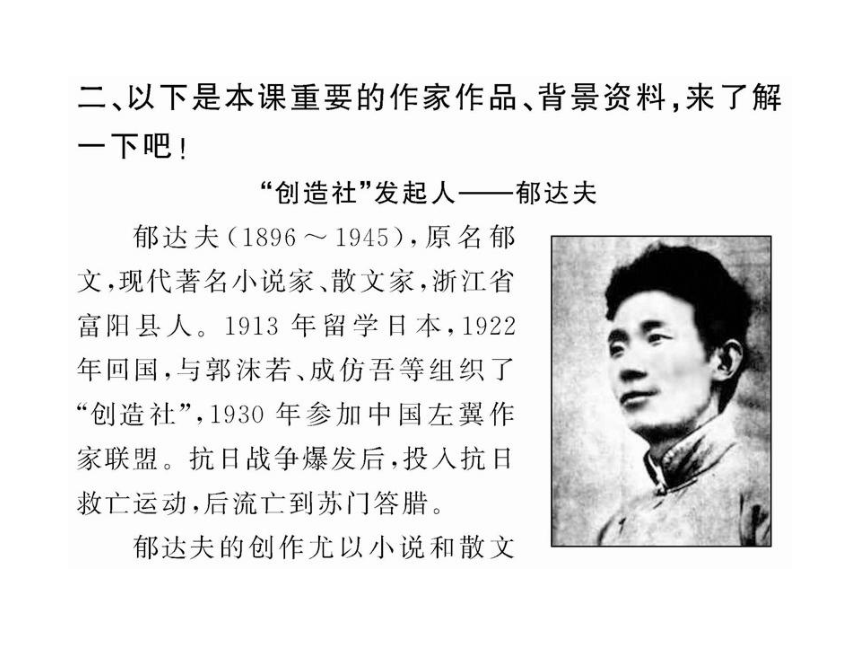

高中语文配套课件:自读文本-故都的秋(鲁人版必修1)

文档属性

| 名称 | 高中语文配套课件:自读文本-故都的秋(鲁人版必修1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-09-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

1.文章的题目“故都的秋”能否改成“北平的秋”?

【分析探究】不能。本文是一篇写北平秋天的抒情散文,作者不用“北平”而用“故都”入题,是因为“故都”更能体现散文的抒情性。它不仅交代了写景的地点,含有深切的眷念之意,也暗含了一种文化底蕴;“故都”与确定描写内容的“秋”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。以此为题,明确而深沉。

2.作者分别从不同的角度为我们描绘了五幅故都的秋景图,试用表格形式将秋景图中典型景物及作者感受呈现出来。

【分析探究】

作者分别从色、形、声、味、实五方面来体现一个共同的主题:清、静、悲凉。

3.作者在记叙之外,为什么要宕开文笔,纵横议论?这样写有什么好处?议论的这一段中心句是哪一句?

【分析探究】作者这样写,是想创造出一种文化氛围,于自然气息之外再添一重文化气息,与“故都”文题暗合。这样写的好处:(1)把自己对于秋的感受提高到一个理性的高度,抒发对于北国之秋的特殊情感;(2)从行文章法上看,这里宕开文笔,纵横议论,显出灵气,显出开阔的思路,表现了一种疏朗不羁的文风。中心句:有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的。

4.你从哪些句段中能体察到“悲凉”,如何看待“悲凉”?

【分析探究】如第4自然段,落蕊铺得满地,“扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方”。

如何看待?①情由景生,情由心生,感叹秋天,人类皆然。②作者乃饱学之士,投入文学革命的洪流,个人生活多坎坷,感慨更不同一般。③不只停留于单纯的悲哀,积极心态,也看到秋的收获,秋的美景,秋的深沉与幽远。

“绿叶扶花”“烘云托月”的衬托手法

一、课堂探究

1.作者笔下的南国之秋有何特色?作者为什么在文中多次写到南国之秋呢?

【我的观点】“慢”“润”“淡”。写南国之秋,是为了南北对比,以“南”衬“北”。作者以南国之秋的“淡”来衬托北国之秋的“浓”,以秋的深味在南方“尝不透”,来同非要在北方“才感受得到的”作对比,这样南北对比、衬托,突出了故都的秋,感人至深。以反衬正,将作者对故都的秋的向往之情表现得淋漓尽致。

2.文中写“青天下驯鸽的飞声”“秋蝉的衰弱的残声” “息列索落”的雨声,“缓慢悠闲”的人声,同样能给人幽静的感觉,这是什么原因?

【我的观点】息列索落的秋风秋雨之日,伴着衰弱的蝉声的天籁,和着鸽哨的鸣叫,远处传来荒野的钟声,作者连细微的扫帚声也仿佛听得真真切切。如果是车水马龙,人声鼎沸,怎能听见驯鸽飞翔的声音?又怎能将息列索落的雨声纳于耳畔?又怎能对都市闲人的寒暄声听得如此清晰?这里作者运用了衬托的手法,以动衬静,以有声衬无声,以声音反衬故都的寂静和自己的孤独、凄冷。

二、每课一得

作者在文中大量运用衬托手法,使事物更鲜明、更突出地显现出来。

这种为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物来陪衬的“烘云托月”的修辞手法叫衬托。运用衬托手法,能突出主体,或渲染主体,使之形象鲜明,给人以深刻的印象。

衬托可分为正衬与反衬。

正衬:用类似的事物衬托所描绘的事物,如用高的衬托更高的,用好的衬托更好的。

反衬:用相反或相异的事物衬托所描绘的事物,如以乐景衬哀情,以哀景衬乐情,以动衬静等。

阅读下面的宋词,根据提示,完成赏析。

鹊桥仙 夜闻杜鹃

陆 游

茅檐人静,蓬窗灯暗,春晚连江风雨。林莺巢燕总无声,但月夜、常啼杜宇。 催成清泪,惊残①孤梦,又拣

深枝飞去。故山②犹自不堪听,况半世、飘然羁旅!

【注】①惊残:惊醒。②故山:即家乡。

词中“林莺巢燕总无声,但月夜、常啼杜宇”运用了什么手法?这样写在表达上有什么好处?

答:___________________________________________

【解析】本题考查诗歌的表达技巧和思想感情的分析与评价。解题格式:表现手法:手法+表达作用(句意+文意+主旨情感)。所抒感情:通过什么内容+抒发(寄寓/揭露/表达)什么感情。答题步骤:表达技巧有三个层面的内容:修辞方法、表现手法、表达方式。回答时应包括三个要点:①准确指出用了何种手法。②结合诗句阐释为什么是用了这种手法。③此手法有效传达出诗人怎样的感情。

答案:运用了衬托手法,用“总无声”衬“啼杜宇”,以无声衬有声。作者用衬托的手法,其好处是能以“静”衬托出杜鹃啼声,而由下文杜鹃的啼声能“催成清泪”,足见杜鹃啼声的悲切,而悲切的杜鹃啼声又能进一步烘托出下文作者飘零的身世和凄凉的心境。

读完《故都的秋》一文,你认为郁达夫是在颂秋还是在悲秋?

【观点交流】观点一:文中的秋景中融入了作家的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤的,悲凉的,这种“悲秋”与“赏秋”的双重矛盾,正是旧中国知识分子在苦闷与希望的徘徊中,无可奈何地发出的“悲”、“赏”的矛盾思想的真实反映,因此可以说,这是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

观点二:作者紧紧抓住“故都的秋”“特别”“清”,“特别”“静”,“特别”“悲凉”的特点,并借此来赞颂“故都的秋”“特别”“好”,从而表达作者对故都、对祖国眷念和热爱的强烈的思想感情。假如说该文本的感情基调是“悲秋”,那么对作者不惜周折急于再次来到北平的强烈心情和专程来北平尝秋这一举动作何理解呢?对作者对北国之秋十分眷念之情作何理解呢?对作者滔滔不绝地诉说和对近十余年前北国“特别”“好”的秋味津津有味地回味,以及文章最后“以寿换故都之秋”的强烈情感的抒发又作何理解呢?

一、基础积累

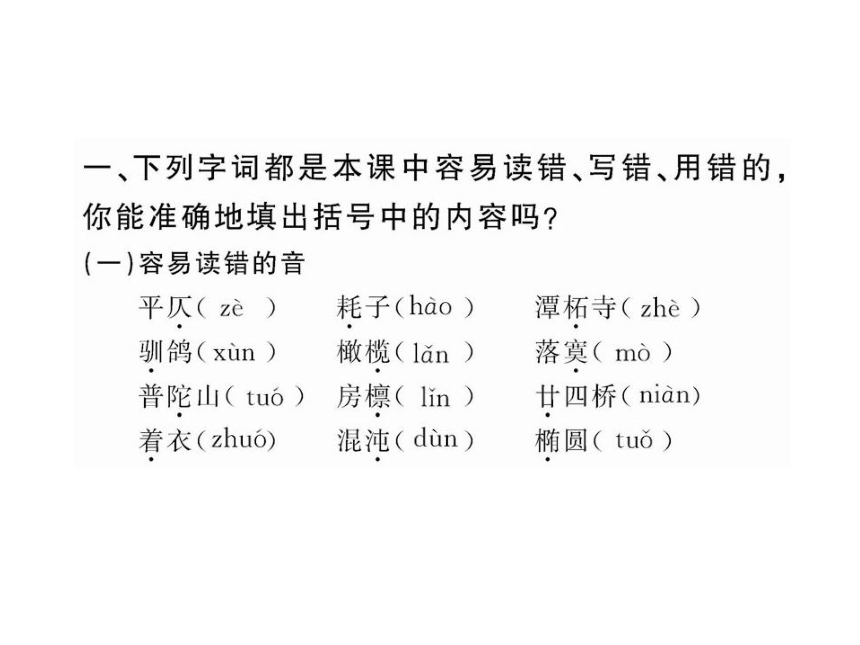

1.下列加点字的读音没有错误的一组是( )

A.凋谢(diāo) 似的(sì) 廿四桥(niàn)

B.驯鸽(xún) 混沌(hún) 潜意识(qiǎn)

C.梧桐(wú) 平仄(zè) 潭柘寺(zhé)

D.歧韵(qí) 着衣(zhuó) 一椽破屋(chuán)

【解析】选D。A项,“似”应读shì;B项,依次为xùn、hùn、qián;C项,“柘”应读zhè。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.下列句中词语书写有误的一项是( )

A.秋之于人,何偿有国别,更何偿有人种阶级的区别呢?

B.比如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等。

C.秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

D.足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的。

【解析】选A。“何偿”应为“何尝”。

3.下列句子中标点符号使用不正确的一项是( )

A.我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

B.不过在中国,文字里有一个“秋士”的成语,读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等,就觉得中国的文人,与秋的关系特别深了。

C.“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长)

D.但外国的诗人,又何尝不然?

【解析】选C。括号里句末应加句号。

4.下列各句中,没有语病、句意明确的一句是( )

A.梵高在死了很多年之后,评论家才像天文学家发现新星一样仰望他,赞叹他,而这一切和寂寞痛苦的梵高已毫不相干。

B.非洲多国通信技术军事演习日前在加蓬落下帷幕,其主要目的是以提高非洲国家维和以及反恐的指挥和协调能力为目的。

C.第八届春兰杯世界职业围棋锦标赛中,常昊九段执黑不敌韩国棋手许映皓,连续第二次栽在对方脚下,许映皓成了“许赢昊”。

D.今年世界杯足球赛英格兰与德国的大战中,英格兰名将杰拉德一记远射攻破了对方大门,却被判无效,导致英格兰输球,人们戏称现在体育成绩的好坏,竟要取决于裁判的判决了。

【解析】选D。A项主语赘余,将“梵高在死了很多年之后”改成“在梵高死了很多年之后”;B项重复,去掉“以” “为目的”;C项搭配不当,“连续”不能搭配“第二次”。

【方法技巧】

判定搭配不当的方法

①简化成分,看是否搭配:检查主谓、动宾、主宾修饰语与中心词以及关联词语是否搭配。

例如:近年来,随着教育教学改革的不断深化,高校学生的培养,深受用人单位的欢迎,就业率明显提高。

第一步,简化全句句子成分,去掉长定语和长状语,则全句意思为“高校学生的培养深受欢迎,就业率明显提高”。

第二步,重新阅读,看是否搭配。“欢迎”的是“高校培养的学生”,“高校学生的培养”显然不能和“深受用人单位的欢迎”搭配,更不能和最后一句搭配,这个句子是个主谓搭配不当的病句。

②检查修饰语与中心词之间的关系,检查修饰语与中心词之间搭配是否恰当。

例如:面对有5名具有NBA打球经验的美国队,中国队并不怯阵,整场比赛打得气势如虹,最终以3分优势战胜对手。(修饰语“5名”和“美国队”不能搭配,应在“打球经验的”后面加中心词“队员的”。)

二、课内阅读

阅读课文第2、3自然段,完成5~8题。

5.从语言表达的角度,赏析下面的句子。

江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风。

答:___________________________________________ _______________________________________________

答案:这句话写作者对江南之秋的感受,目的是与北国之秋形成对比,从而突出对北国的向往之情。从句式上看,“草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡”三个分句结构相同,动词后面均辅以结构助词“得”,形式整齐划一,有一种整体的美感。“慢”“润”“淡”表现的都是平淡细腻的意味。它们又都有响亮的音节,三字声调相同,读起来声韵铿锵,有很强的音乐感。

6.结合语境,理解下面一句话在原文中的含意。

秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

答:____________________________________________ ________________________________________________

答案:该句运用了比喻手法,是对上句“秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足”的解释。所要表达的意思是:对于欣赏名花,品尝美酒来说,那种半开、半醉的境界是最好的,但对于领略秋来说,这种境界则不够味儿。整个句子的意思是说,江南的秋让人“总看不饱,尝不透,赏玩不到十足”,从而表达了作者对北国之秋的向往与赞美。

7.作者在写对故都之秋的想念时,重点写了住在北平皇城人海中租人家一椽破屋来住着时的所见所闻,而对陶然亭、钓鱼台、西山、玉泉等名胜只一笔带过。作者这样写的原因是什么?

答:____________________________________________ ________________________________________________

答案:写租住破屋时的所见所感,更能体现出北国之秋“清”“静”“悲凉”的特点,表达出作者的主观感情。陶然亭、钓鱼台、西山、玉泉等名胜,虽富于秋的特色,但不足以表现作者的情感,仅用来衬托,故而用简笔。

8.评论家历来认为,《故都的秋》一文的一个重要的特色是巧妙地将自然界的“客观色彩”——故都的秋色,与作家内心的情感融为一体,请以第3自然段为例分析这一特色。

答:____________________________________________ ________________________________________________

答案:这一段写清晨作者在院中所见到的景象。无论是“一椽破屋”,“很高很高的碧绿的天色”,“青天下驯鸽的飞声”,还是“一丝一丝漏下来的日光”,“破壁腰中”的“牵牛花(朝荣)的蓝朵”,还有作者对牵牛花色彩的评价,都使得这幅秋晨静观图显得冷清、寂静,作者只用了寥寥数笔略作勾勒,便将读者带进了故都之秋的“清”“静”“悲凉”之中,暗示出了作者内心的孤独与淡淡的悲凉。“一切景语皆情语”,在这段话中,“物”“我”之间完美地融合统一,显示了作家卓越的艺术才华。

9.文中的“我”为什么喜欢北国的秋叶?请结合文章内容概括回答。

答:___________________________________________ _______________________________________________

【解析】此题为信息筛选题,注意结合要求从全文组织答案。解题时,可变换问法,想一想,“北国的秋叶”与其他的落叶(一般印象中的落叶)有什么不同?试将体现北国秋叶与众不同特点的句子筛选出来,分条作答即可。

参考答案:(1)北国的秋叶色彩鲜明、绚烂,光润水鲜,姿态美丽可爱。

(2)北国秋叶自由而安详地离去,有一种深思熟虑的情调和超然的庄严。

(3)北国的秋叶选择生命最美好的时刻告别,这是一种美丽的离去。

(4)美丽的北国秋叶让“我”体验到了北国浓浓的秋意,同时它的美丽和种种情味又冲淡了北国秋日的肃杀,使“我”不为季节的变迁而伤感。

10.文中第②段“刚从胸中升起的严峻的情绪很快就被落叶的情致驱逐干净”一句中的“严峻的情绪”具体指什么?

答:___________________________________________ _______________________________________________

【解析】结合上下文语境,此句是承第②段开头内容,答案即第②段开头两句,概括一下,分条作答即可。

参考答案:感慨大自然正在死亡,并在死亡中求得更生;感慨宇宙永恒的变历。

11.“这位北国的伟男子既遵从无情的时序,又执拗地珍爱生命的翠色”,这句话在文中有什么具体的含意?

答:___________________________________________ _______________________________________________

【解析】结合文意不难理解“遵从无情的时序”指白杨树遵从自然规律,落下树叶;“执拗地珍爱生命的翠色”指落叶仍然保持着绿色。

答案(示例):白杨树面对秋天的肃杀,一方面遵从自然的规律,干脆地接受死亡;另一方面,直到落叶飘尽,它也始终保持着绿色,保持着生命的活力。

12.《北国秋叶》也是一篇情景交融的佳作,同样是写北国之秋,请你比较一下本文与《故都的秋》抒发的情感有什么不同,本文是怎样体现“情景交融”的,试作简要分析。

答:___________________________________________ _______________________________________________

答案(示例):(1)两篇文章都表达了对北国之秋的热爱之情,但《故都的秋》流露出了孤独冷落与寂寞哀愁的情绪,而《北国秋叶》却借秋叶表达了对生命的热爱,对自由的赞美和对奉献精神的礼赞。

(2)与《故都的秋》喜欢选取清、静、悲凉的景物不同,作者笔下的秋叶充满生机与活力,色彩艳丽,对于离开树枝“表现出深思熟虑的情调和超然的庄严”,与作者在文中抒发的情感水乳交融。

四、语言表达

13.依照下面这句话,写一个结构相同的句子。

南国之秋比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

答:___________________________________________ _______________________________________________

【解析】本题考查仿写句式的能力。解答此类题主要是对例句结构进行分析,注意题干的要求,仿写出符合题干要求的句子即可。当然要特别注意修辞的恰当运用及语言的润色。

答案(示例):少年比起老年来,正像是初升旭日与将落夕阳,白纸一张与经典一部,骏马飞奔与老骥稳行,初春秧苗与金秋硕果。

14.所谓压力陷阱,是指面试官用不友好的发问或表情制造压力,以此来淘汰心理承受能力较弱的应试者。下面是某大学生面试时考官对他说的话,请用机智幽默的语言替他应对。

考官问:“我们需要名牌院校的毕业生,而你并非名牌院校毕业。你怎么看?”

回答(A):____________________________________ 考官问:“你的专业与申请的职位不对口,你能行吗?”

回答(B):____________________________________

【解析】这是一个情景类语言应用题,考查考生语言表达“准确、鲜明、生动,简明、连贯、得体”的能力。应该根据上下文决定“写什么”和“怎么写”。情景决定内容!补写的语句要结合人物的身份——应聘者。

答案(示例):A:“听说阿里巴巴的创始人马云也不是名牌大学毕业生。”(注意:机智

幽默地表述,符合语境,语言流畅)

B:“《天下无贼》里的贼头黎叔说过:‘21世纪什么最贵?人才!’现在,各行业各地区都很青睐复合型人才。据说,外行的灵感往往会超过内行,因为他们没有思维定势,没有条条框框。”(注意:机智幽默地表述,符合语境,语言流畅)

如何解答“生活情景”类语用题

第一,要看清要求。答题时,既要分析题目的“明示”的要求,按照要求答题,又要注意把握题目的“隐性”规则,从题目表述中读出包含的“人际关系”及其“细则”。

第二,把握语言交际对象之间的身份关系。

第三,使用符合语境的称谓、词汇和句式。

第四,答题思路清晰,内容要点完整。不论多么简短的表达都要讲究条理。讲究条理不仅是表达层次的要求,也是使内容完整的形式保障。

第五,语汇体现语言情境的情感氛围。表达真挚的情意,要具有现场感。如,使用恰当的人称代词。根据需要,可适当使用具有典雅之风的词汇,如“尊敬的”“阁下”“荣幸”“祝福”“期盼”等。

1.文章的题目“故都的秋”能否改成“北平的秋”?

【分析探究】不能。本文是一篇写北平秋天的抒情散文,作者不用“北平”而用“故都”入题,是因为“故都”更能体现散文的抒情性。它不仅交代了写景的地点,含有深切的眷念之意,也暗含了一种文化底蕴;“故都”与确定描写内容的“秋”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。以此为题,明确而深沉。

2.作者分别从不同的角度为我们描绘了五幅故都的秋景图,试用表格形式将秋景图中典型景物及作者感受呈现出来。

【分析探究】

作者分别从色、形、声、味、实五方面来体现一个共同的主题:清、静、悲凉。

3.作者在记叙之外,为什么要宕开文笔,纵横议论?这样写有什么好处?议论的这一段中心句是哪一句?

【分析探究】作者这样写,是想创造出一种文化氛围,于自然气息之外再添一重文化气息,与“故都”文题暗合。这样写的好处:(1)把自己对于秋的感受提高到一个理性的高度,抒发对于北国之秋的特殊情感;(2)从行文章法上看,这里宕开文笔,纵横议论,显出灵气,显出开阔的思路,表现了一种疏朗不羁的文风。中心句:有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的。

4.你从哪些句段中能体察到“悲凉”,如何看待“悲凉”?

【分析探究】如第4自然段,落蕊铺得满地,“扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方”。

如何看待?①情由景生,情由心生,感叹秋天,人类皆然。②作者乃饱学之士,投入文学革命的洪流,个人生活多坎坷,感慨更不同一般。③不只停留于单纯的悲哀,积极心态,也看到秋的收获,秋的美景,秋的深沉与幽远。

“绿叶扶花”“烘云托月”的衬托手法

一、课堂探究

1.作者笔下的南国之秋有何特色?作者为什么在文中多次写到南国之秋呢?

【我的观点】“慢”“润”“淡”。写南国之秋,是为了南北对比,以“南”衬“北”。作者以南国之秋的“淡”来衬托北国之秋的“浓”,以秋的深味在南方“尝不透”,来同非要在北方“才感受得到的”作对比,这样南北对比、衬托,突出了故都的秋,感人至深。以反衬正,将作者对故都的秋的向往之情表现得淋漓尽致。

2.文中写“青天下驯鸽的飞声”“秋蝉的衰弱的残声” “息列索落”的雨声,“缓慢悠闲”的人声,同样能给人幽静的感觉,这是什么原因?

【我的观点】息列索落的秋风秋雨之日,伴着衰弱的蝉声的天籁,和着鸽哨的鸣叫,远处传来荒野的钟声,作者连细微的扫帚声也仿佛听得真真切切。如果是车水马龙,人声鼎沸,怎能听见驯鸽飞翔的声音?又怎能将息列索落的雨声纳于耳畔?又怎能对都市闲人的寒暄声听得如此清晰?这里作者运用了衬托的手法,以动衬静,以有声衬无声,以声音反衬故都的寂静和自己的孤独、凄冷。

二、每课一得

作者在文中大量运用衬托手法,使事物更鲜明、更突出地显现出来。

这种为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物来陪衬的“烘云托月”的修辞手法叫衬托。运用衬托手法,能突出主体,或渲染主体,使之形象鲜明,给人以深刻的印象。

衬托可分为正衬与反衬。

正衬:用类似的事物衬托所描绘的事物,如用高的衬托更高的,用好的衬托更好的。

反衬:用相反或相异的事物衬托所描绘的事物,如以乐景衬哀情,以哀景衬乐情,以动衬静等。

阅读下面的宋词,根据提示,完成赏析。

鹊桥仙 夜闻杜鹃

陆 游

茅檐人静,蓬窗灯暗,春晚连江风雨。林莺巢燕总无声,但月夜、常啼杜宇。 催成清泪,惊残①孤梦,又拣

深枝飞去。故山②犹自不堪听,况半世、飘然羁旅!

【注】①惊残:惊醒。②故山:即家乡。

词中“林莺巢燕总无声,但月夜、常啼杜宇”运用了什么手法?这样写在表达上有什么好处?

答:___________________________________________

【解析】本题考查诗歌的表达技巧和思想感情的分析与评价。解题格式:表现手法:手法+表达作用(句意+文意+主旨情感)。所抒感情:通过什么内容+抒发(寄寓/揭露/表达)什么感情。答题步骤:表达技巧有三个层面的内容:修辞方法、表现手法、表达方式。回答时应包括三个要点:①准确指出用了何种手法。②结合诗句阐释为什么是用了这种手法。③此手法有效传达出诗人怎样的感情。

答案:运用了衬托手法,用“总无声”衬“啼杜宇”,以无声衬有声。作者用衬托的手法,其好处是能以“静”衬托出杜鹃啼声,而由下文杜鹃的啼声能“催成清泪”,足见杜鹃啼声的悲切,而悲切的杜鹃啼声又能进一步烘托出下文作者飘零的身世和凄凉的心境。

读完《故都的秋》一文,你认为郁达夫是在颂秋还是在悲秋?

【观点交流】观点一:文中的秋景中融入了作家的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤的,悲凉的,这种“悲秋”与“赏秋”的双重矛盾,正是旧中国知识分子在苦闷与希望的徘徊中,无可奈何地发出的“悲”、“赏”的矛盾思想的真实反映,因此可以说,这是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

观点二:作者紧紧抓住“故都的秋”“特别”“清”,“特别”“静”,“特别”“悲凉”的特点,并借此来赞颂“故都的秋”“特别”“好”,从而表达作者对故都、对祖国眷念和热爱的强烈的思想感情。假如说该文本的感情基调是“悲秋”,那么对作者不惜周折急于再次来到北平的强烈心情和专程来北平尝秋这一举动作何理解呢?对作者对北国之秋十分眷念之情作何理解呢?对作者滔滔不绝地诉说和对近十余年前北国“特别”“好”的秋味津津有味地回味,以及文章最后“以寿换故都之秋”的强烈情感的抒发又作何理解呢?

一、基础积累

1.下列加点字的读音没有错误的一组是( )

A.凋谢(diāo) 似的(sì) 廿四桥(niàn)

B.驯鸽(xún) 混沌(hún) 潜意识(qiǎn)

C.梧桐(wú) 平仄(zè) 潭柘寺(zhé)

D.歧韵(qí) 着衣(zhuó) 一椽破屋(chuán)

【解析】选D。A项,“似”应读shì;B项,依次为xùn、hùn、qián;C项,“柘”应读zhè。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.下列句中词语书写有误的一项是( )

A.秋之于人,何偿有国别,更何偿有人种阶级的区别呢?

B.比如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等。

C.秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

D.足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的。

【解析】选A。“何偿”应为“何尝”。

3.下列句子中标点符号使用不正确的一项是( )

A.我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

B.不过在中国,文字里有一个“秋士”的成语,读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等,就觉得中国的文人,与秋的关系特别深了。

C.“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长)

D.但外国的诗人,又何尝不然?

【解析】选C。括号里句末应加句号。

4.下列各句中,没有语病、句意明确的一句是( )

A.梵高在死了很多年之后,评论家才像天文学家发现新星一样仰望他,赞叹他,而这一切和寂寞痛苦的梵高已毫不相干。

B.非洲多国通信技术军事演习日前在加蓬落下帷幕,其主要目的是以提高非洲国家维和以及反恐的指挥和协调能力为目的。

C.第八届春兰杯世界职业围棋锦标赛中,常昊九段执黑不敌韩国棋手许映皓,连续第二次栽在对方脚下,许映皓成了“许赢昊”。

D.今年世界杯足球赛英格兰与德国的大战中,英格兰名将杰拉德一记远射攻破了对方大门,却被判无效,导致英格兰输球,人们戏称现在体育成绩的好坏,竟要取决于裁判的判决了。

【解析】选D。A项主语赘余,将“梵高在死了很多年之后”改成“在梵高死了很多年之后”;B项重复,去掉“以” “为目的”;C项搭配不当,“连续”不能搭配“第二次”。

【方法技巧】

判定搭配不当的方法

①简化成分,看是否搭配:检查主谓、动宾、主宾修饰语与中心词以及关联词语是否搭配。

例如:近年来,随着教育教学改革的不断深化,高校学生的培养,深受用人单位的欢迎,就业率明显提高。

第一步,简化全句句子成分,去掉长定语和长状语,则全句意思为“高校学生的培养深受欢迎,就业率明显提高”。

第二步,重新阅读,看是否搭配。“欢迎”的是“高校培养的学生”,“高校学生的培养”显然不能和“深受用人单位的欢迎”搭配,更不能和最后一句搭配,这个句子是个主谓搭配不当的病句。

②检查修饰语与中心词之间的关系,检查修饰语与中心词之间搭配是否恰当。

例如:面对有5名具有NBA打球经验的美国队,中国队并不怯阵,整场比赛打得气势如虹,最终以3分优势战胜对手。(修饰语“5名”和“美国队”不能搭配,应在“打球经验的”后面加中心词“队员的”。)

二、课内阅读

阅读课文第2、3自然段,完成5~8题。

5.从语言表达的角度,赏析下面的句子。

江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风。

答:___________________________________________ _______________________________________________

答案:这句话写作者对江南之秋的感受,目的是与北国之秋形成对比,从而突出对北国的向往之情。从句式上看,“草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡”三个分句结构相同,动词后面均辅以结构助词“得”,形式整齐划一,有一种整体的美感。“慢”“润”“淡”表现的都是平淡细腻的意味。它们又都有响亮的音节,三字声调相同,读起来声韵铿锵,有很强的音乐感。

6.结合语境,理解下面一句话在原文中的含意。

秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

答:____________________________________________ ________________________________________________

答案:该句运用了比喻手法,是对上句“秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足”的解释。所要表达的意思是:对于欣赏名花,品尝美酒来说,那种半开、半醉的境界是最好的,但对于领略秋来说,这种境界则不够味儿。整个句子的意思是说,江南的秋让人“总看不饱,尝不透,赏玩不到十足”,从而表达了作者对北国之秋的向往与赞美。

7.作者在写对故都之秋的想念时,重点写了住在北平皇城人海中租人家一椽破屋来住着时的所见所闻,而对陶然亭、钓鱼台、西山、玉泉等名胜只一笔带过。作者这样写的原因是什么?

答:____________________________________________ ________________________________________________

答案:写租住破屋时的所见所感,更能体现出北国之秋“清”“静”“悲凉”的特点,表达出作者的主观感情。陶然亭、钓鱼台、西山、玉泉等名胜,虽富于秋的特色,但不足以表现作者的情感,仅用来衬托,故而用简笔。

8.评论家历来认为,《故都的秋》一文的一个重要的特色是巧妙地将自然界的“客观色彩”——故都的秋色,与作家内心的情感融为一体,请以第3自然段为例分析这一特色。

答:____________________________________________ ________________________________________________

答案:这一段写清晨作者在院中所见到的景象。无论是“一椽破屋”,“很高很高的碧绿的天色”,“青天下驯鸽的飞声”,还是“一丝一丝漏下来的日光”,“破壁腰中”的“牵牛花(朝荣)的蓝朵”,还有作者对牵牛花色彩的评价,都使得这幅秋晨静观图显得冷清、寂静,作者只用了寥寥数笔略作勾勒,便将读者带进了故都之秋的“清”“静”“悲凉”之中,暗示出了作者内心的孤独与淡淡的悲凉。“一切景语皆情语”,在这段话中,“物”“我”之间完美地融合统一,显示了作家卓越的艺术才华。

9.文中的“我”为什么喜欢北国的秋叶?请结合文章内容概括回答。

答:___________________________________________ _______________________________________________

【解析】此题为信息筛选题,注意结合要求从全文组织答案。解题时,可变换问法,想一想,“北国的秋叶”与其他的落叶(一般印象中的落叶)有什么不同?试将体现北国秋叶与众不同特点的句子筛选出来,分条作答即可。

参考答案:(1)北国的秋叶色彩鲜明、绚烂,光润水鲜,姿态美丽可爱。

(2)北国秋叶自由而安详地离去,有一种深思熟虑的情调和超然的庄严。

(3)北国的秋叶选择生命最美好的时刻告别,这是一种美丽的离去。

(4)美丽的北国秋叶让“我”体验到了北国浓浓的秋意,同时它的美丽和种种情味又冲淡了北国秋日的肃杀,使“我”不为季节的变迁而伤感。

10.文中第②段“刚从胸中升起的严峻的情绪很快就被落叶的情致驱逐干净”一句中的“严峻的情绪”具体指什么?

答:___________________________________________ _______________________________________________

【解析】结合上下文语境,此句是承第②段开头内容,答案即第②段开头两句,概括一下,分条作答即可。

参考答案:感慨大自然正在死亡,并在死亡中求得更生;感慨宇宙永恒的变历。

11.“这位北国的伟男子既遵从无情的时序,又执拗地珍爱生命的翠色”,这句话在文中有什么具体的含意?

答:___________________________________________ _______________________________________________

【解析】结合文意不难理解“遵从无情的时序”指白杨树遵从自然规律,落下树叶;“执拗地珍爱生命的翠色”指落叶仍然保持着绿色。

答案(示例):白杨树面对秋天的肃杀,一方面遵从自然的规律,干脆地接受死亡;另一方面,直到落叶飘尽,它也始终保持着绿色,保持着生命的活力。

12.《北国秋叶》也是一篇情景交融的佳作,同样是写北国之秋,请你比较一下本文与《故都的秋》抒发的情感有什么不同,本文是怎样体现“情景交融”的,试作简要分析。

答:___________________________________________ _______________________________________________

答案(示例):(1)两篇文章都表达了对北国之秋的热爱之情,但《故都的秋》流露出了孤独冷落与寂寞哀愁的情绪,而《北国秋叶》却借秋叶表达了对生命的热爱,对自由的赞美和对奉献精神的礼赞。

(2)与《故都的秋》喜欢选取清、静、悲凉的景物不同,作者笔下的秋叶充满生机与活力,色彩艳丽,对于离开树枝“表现出深思熟虑的情调和超然的庄严”,与作者在文中抒发的情感水乳交融。

四、语言表达

13.依照下面这句话,写一个结构相同的句子。

南国之秋比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

答:___________________________________________ _______________________________________________

【解析】本题考查仿写句式的能力。解答此类题主要是对例句结构进行分析,注意题干的要求,仿写出符合题干要求的句子即可。当然要特别注意修辞的恰当运用及语言的润色。

答案(示例):少年比起老年来,正像是初升旭日与将落夕阳,白纸一张与经典一部,骏马飞奔与老骥稳行,初春秧苗与金秋硕果。

14.所谓压力陷阱,是指面试官用不友好的发问或表情制造压力,以此来淘汰心理承受能力较弱的应试者。下面是某大学生面试时考官对他说的话,请用机智幽默的语言替他应对。

考官问:“我们需要名牌院校的毕业生,而你并非名牌院校毕业。你怎么看?”

回答(A):____________________________________ 考官问:“你的专业与申请的职位不对口,你能行吗?”

回答(B):____________________________________

【解析】这是一个情景类语言应用题,考查考生语言表达“准确、鲜明、生动,简明、连贯、得体”的能力。应该根据上下文决定“写什么”和“怎么写”。情景决定内容!补写的语句要结合人物的身份——应聘者。

答案(示例):A:“听说阿里巴巴的创始人马云也不是名牌大学毕业生。”(注意:机智

幽默地表述,符合语境,语言流畅)

B:“《天下无贼》里的贼头黎叔说过:‘21世纪什么最贵?人才!’现在,各行业各地区都很青睐复合型人才。据说,外行的灵感往往会超过内行,因为他们没有思维定势,没有条条框框。”(注意:机智幽默地表述,符合语境,语言流畅)

如何解答“生活情景”类语用题

第一,要看清要求。答题时,既要分析题目的“明示”的要求,按照要求答题,又要注意把握题目的“隐性”规则,从题目表述中读出包含的“人际关系”及其“细则”。

第二,把握语言交际对象之间的身份关系。

第三,使用符合语境的称谓、词汇和句式。

第四,答题思路清晰,内容要点完整。不论多么简短的表达都要讲究条理。讲究条理不仅是表达层次的要求,也是使内容完整的形式保障。

第五,语汇体现语言情境的情感氛围。表达真挚的情意,要具有现场感。如,使用恰当的人称代词。根据需要,可适当使用具有典雅之风的词汇,如“尊敬的”“阁下”“荣幸”“祝福”“期盼”等。