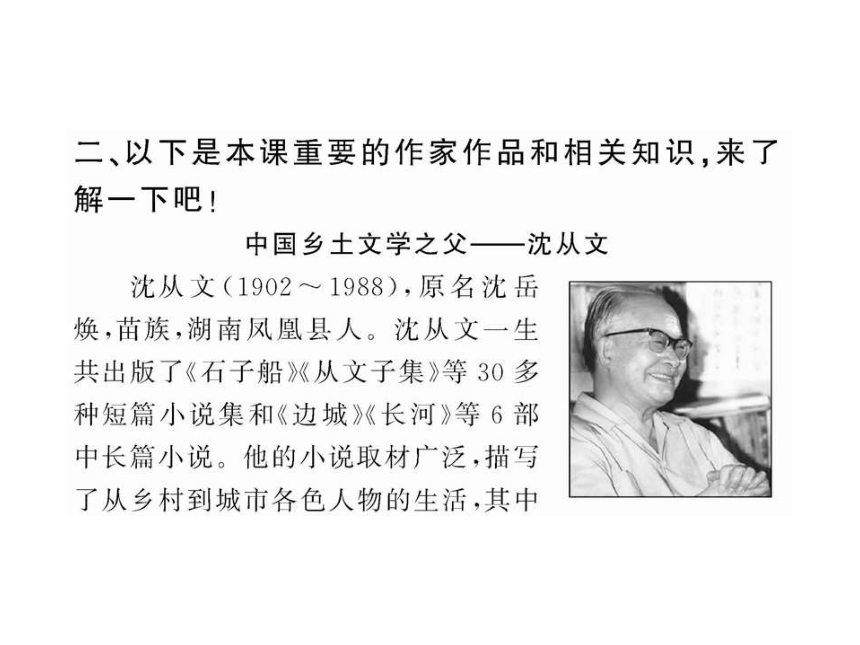

高中语文配套课件:自读文本-告别沈从文(鲁人版必修1)

文档属性

| 名称 | 高中语文配套课件:自读文本-告别沈从文(鲁人版必修1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-09-30 08:57:33 | ||

图片预览

文档简介

(共70张PPT)

1.沈从文具有怎样的人格魅力?文中是如何表现的?

【分析探究】沈从文传奇的经历、马拉松般的恋爱和他的热情幽默的性格都像美丽的传说一样吸引着世人。他那如水般坚韧的品格具有独特的魅力。

文章对沈从文的人格魅力主要是通过对人物语言的描写表现出来的。“水和我的生命不可分!教育不可分!作品不可分。”“水的德性为兼容并包,从不排斥拒绝不同方式的任何离奇不经的事物!却也从不受它的玷污影响。”这正是沈从文品格的写照。文章结尾的一副挽联对沈从文作品及人格予以高度概括。“不折不从,星斗其文”,不折服不屈从,具有独特的个性,是其作品熠熠生辉的重要原因;“亦慈亦让,赤子其人”,仁慈谦让,有颗赤子之心,是其人格魅力的具体体现。

2.如何理解“告别沈从文先生,也告别了他所代表的一个

时代”这句话?

【分析探究】此句写出了沈从文先生的病逝,对文坛是一

个莫大的损失,文坛从此又少了一名文学巨匠。所谓“他

所代表的一个时代”,既指沈从文描绘的“湘西世界”的

淳朴民情与各色人等的生活现状;也指沈从文的文学不属

于当时中国的城市化,也不属于革命文学,因此难以被当

时的现实理解;还指沈从文建国后遭遇的错误批判和不公

正待遇。所谓“告别”,既指沈从文的文学成就后人难以

企及,又指先生所处的不公正时代的终结。具体表现为:随着对极“左”思潮的清算,实事求是传统的恢复,人们思想观念的转变,先生的作品得到公正评价,先生现代文学大师的地位被正式确立。这句话表现了作者对历史的反思,揭示了这则新闻传达的一个重要信息,是本文的主旨内容之一。

3.文章写道:“先生对水的写照,也许能帮助我们理解他的品格,帮助我们理解先生后半生在艰难的条件下为什么能取得举世瞩目的史学成就。”“水”与沈从文的人格精神有什么内在联系?

【分析探究】先生热爱水,水与他的生命不可分,主要是因为先生看到水的德性中的博大包容、亦柔亦刚、柔中有刚,虽是涓涓细流,却能滴水穿石,无坚不摧。水的这种美学价值正是先生一生所追求的。正是以水的秉性来要求自己,才能在人生的噩运、挑战面前,岿然不动、无坚不摧。正因如此,先生在“文革”中被批斗、劳教,被派去打扫女厕所时,才表现出热情与幽默。也正是这样他才能挺过人生的风雨,取得举世瞩目的成就。

细节描写 细致生动

一、课堂探究

1.“当郁达夫在某个冬日敲开一间亭子间的门时,他看到的沈从文只穿着单衣,还流着鼻血,面前却放着一堆厚厚的文稿”这一段描述,使用了什么描写手法,有何表达作用?

【我的观点】细节描写的手法。通过这一细节的叙述,表现了沈从文热爱文学、潜心创作的执著精神。简陋的条件、窘迫的境况并没有阻碍他创作的步伐,反而炼就了他的坚实筋骨,锤炼了作家的意志。

2.本课中还有很多章节使用了细节描写的手法,请找出两处加以分析。

【我的观点】例如写告别场面:“播放的是先生喜爱的肖邦的小夜曲和拉赫曼尼诺夫的钢琴曲。亲友们尽量压低了哭泣声,像怕惊扰先生的梦魂。”无论是音乐,还是哭声,都渲染出一种肃穆、静谧的氛围,表现出悼念者的沉痛与景仰之情。又如写先生“文革”中被派去打扫女厕所时,写了他的一句话:“对我老头真信任嘛!”生动地表现出身处逆境的沈从文的豁达、幽默与坚韧。如此细节,令今天的读者对先生的不幸遭遇深感同情,对先生泰然处世的睿智肃然起敬。

二、每课一得

细节,指人物、景物、事件等表现对象的富有特色的细枝末节。细节描写是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致地描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面等的描写之中。细节描写是刻画人物性格,揭示人物内心世界,表现人物细微复杂感情,点化人物关系,暗示人物身份、处境等最重要的方法。一篇文章,恰到好处地运用细节描写,能起到烘托环境气氛、刻画人物性格和揭示主题思想的作用。

(一)常见的细节描写包括以下几种:

1.肖像细节描写。即对人物肖像进行细节描写。比如,《孔乙己》中对于“长衫”的描写,生动地刻画出了这一人物迂腐守旧的特点。

2.语言细节描写。即对人物的某一典型语言进行仔细描写。比如,《鲁提辖拳打镇关西》中鲁达在打死镇关西之后说他“诈死”,就是一个语言的细节,表现了鲁达粗中有细、勇敢机智的性格特点。

3.行动细节描写。即对人物的典型行动进行深入细致的描写。比如,《药》中康大叔“抓”“捏”等动作生动刻画了这个刽子手贪婪的特点。

4.心理活动细节描写。即对人物的心理活动进行细致的描写。比如,在《爸爸的看护者》一文中,对少年西西洛在看到“爸爸”生病很严重之后的一段心理活动的描写,就非常能够表现这个少年体贴关心父母的优秀品质。

5.环境描写。典型的自然环境、社会环境可以起到渲染氛围、推动情节发展的作用。如《祝福》中“新年”时的相关描写。

(二)写好细节需要注意的几个问题:

1.选用典型细节。应选择具有代表性、概括性、能反映深刻主题的事,这样才更具有广泛性,有利于突出文章中心,从而给人留下更为深刻的印象。

2.细致观察事物。要调动自己的各种感官,对事物进行非常细致的观察。每个人都有不同的性格特征,所以每个人说话、做事都会以不同的方式表现出自己的性格。细节描写用于写人时,要抓住这些方式。细节描写用于写景、状物时,则要把握住景物的特征和变化。

3.细节描写要服从表现中心的需要。细节的分量虽轻,容量却大,要从细微处着手,从大处着眼,小中见大,让小的细节反映人的思想状况、社会风貌。鲁迅在他的小说《孔乙己》中写孔乙己第一次出场,在买酒时“排出九文大钱”,这一细节表现出孔乙己作为底层文人讲面子、好显摆、穷酸迂腐的个性,揭示了封建制度对人的迫害。

4.细节描写必须真实、典型。所谓真实,是指细节描写能够精确而又惟妙惟肖地反映现实生活中的人、事的特征。所谓典型,是指描写的细节,具有广泛的代表性,能够通过个别的、细小的事物,反映一般与全貌,由现象揭示本质。比如朱自清在《背影》中对父亲爬月台时吃力的样子和动作的描写,突出了父亲对“我”无私的爱,让每个读者感动不已。他的成功之处在于对父亲动作的细致观察和准确表达。

5.精心锤炼词语。要选择恰当的词语,以期以少胜多,乃至一字传神。

6.巧妙运用修辞。运用比喻、拟人、夸张等修辞格,可以增强语言的生动性,变抽象为具体,变无形为有形。

请运用细节描写的手法,描写一个生活中的情景,300字左右。

答:____________________________________________ ________________________________________________

答案(示例):天黑着,地平线上微微泛着蓝,然而厨房的灯已经被点亮。她努力地睁开双眼,尽管耳畔传来的鼾声一次次让她合眼——哪怕再多睡一分钟。不!不能让孩子上学迟到。

她打开冰箱,掂量着拿出一颗鸡蛋,麻利地在锅台上一磕,顺手点燃燃气灶,将蛋打在锅里。冰箱里的牛奶还很凉,这样的天气喝着凉牛奶出门会着凉的。她想着,微波炉的噪音会吵醒孩子——于是她将牛奶放在暖气上,这样牛奶会热些。

孩子的闹钟响了,她将鸡蛋盛在盘子里,小心地撒上些盐,又把牛奶和面包摆在桌上,好让孩子一进餐厅就能吃上早点。

孩子起来了,路过客厅时,一声声呼吸让他朝沙发看去——清晨里母亲轻柔的呼吸像是弄堂里熟悉的雾,她温热的双手缓缓流淌着关爱与辛苦交织的河流……

“照我思索,能理解‘我’;照我思索,可认识人”是沈从文墓碑上的十六个字。结合课文,谈谈你对这句话的理解。

【观点交流】观点一:“照我思索,能理解‘我’;照我思索,可认识人”反映了沈老的写作态度和对人性及生命的哲学思考。“思索”是指我们每个人的“思考”、“思想”、“思维”、“思路”……每个人的经历、阅历、世界观不同,所产生的思索也就不同,理解与认识也就不同。但如果我们都能做到不断地思索,就能不断地成长与进步,对事物的理解与认识也就更深、更透彻。

观点二:沈从文的一生,都是在召唤着一个人所应有的善与真,它无时不用广阔的胸襟容纳人和理解人。沈从文一生追求美,他本人和他的作品被误解、遭嫉恨,受尽了委屈和排斥,然而他却无怨无悔,最终还是收获了美的果实。

一、基础积累

1.下列词语中加点字的读音全都正确的一项是( )

A.倔犟(juè) 开辟(pì)

悬念(xuán) 离奇不经(jīnɡ)

B.遗赠(zènɡ) 玷污(zhān)

挽联(wǎn) 涓涓细流(juān)

C.熟悉(shú) 悼词(dǎo)

沅水(Yuán) 行将老去(xínɡ)

D.鞠躬(jū) 花圈(quān)

尽管(jīn) 兼容并包(jiān)

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选D。A项“倔”应读jué;B项“玷”应读diàn;C项“悼”应读dào。

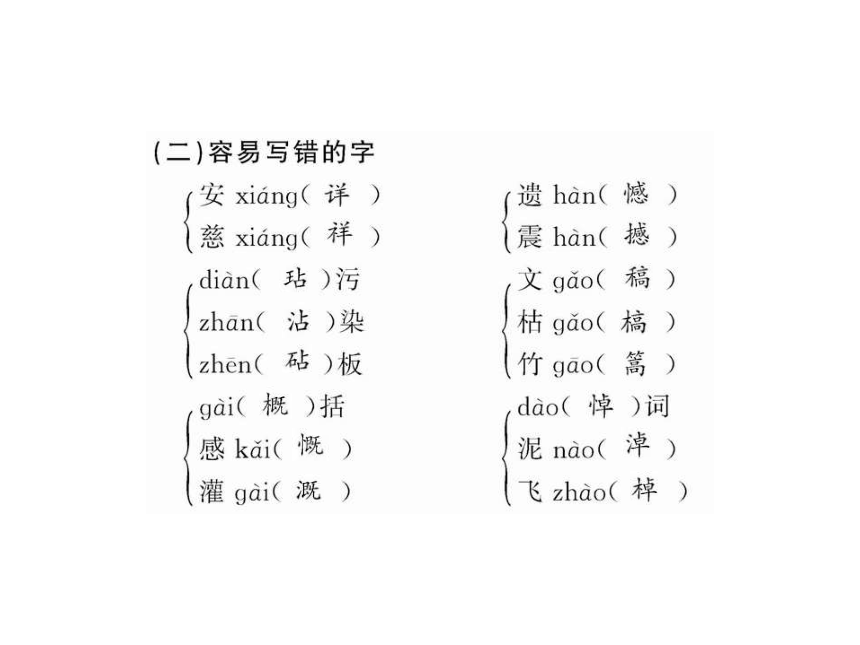

2.下列选项中错别字最多的一项是( )

A.幽默 安祥 人事哀乐 合盘托出

B.坚韧 排斥 永垂不朽 兼收并蓄

C.覆盖 浩繁 凭心而论 难辞其咎

D.遗撼 殿堂 无坚不摧 抑扬顿挫

【解析】选A。“祥”应为“详”,“合”应为“和”。B项全对。C项“凭”应为“平”。D项“撼”应为“憾”。

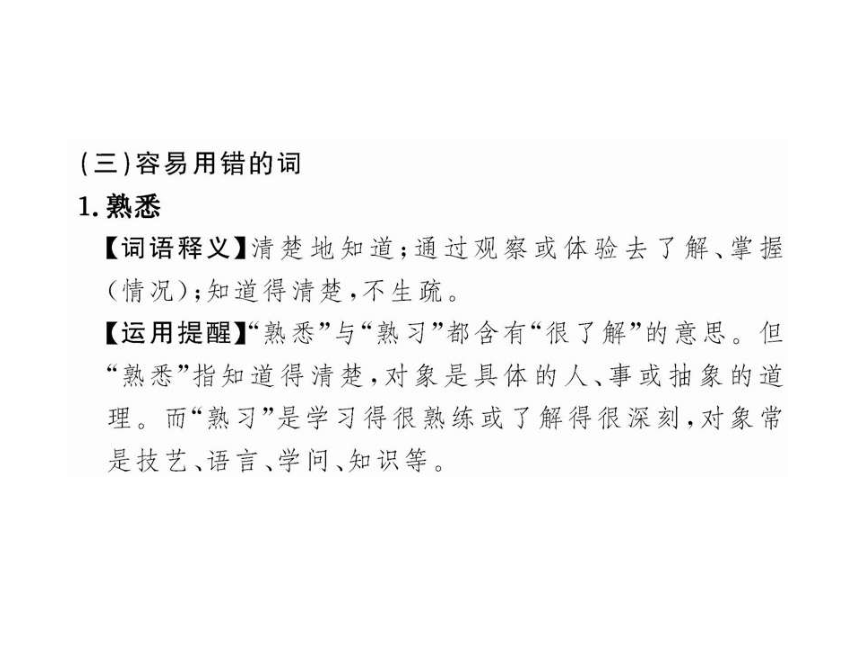

3.依次填入下列句中横线处的词语,最恰当的一组是

( )

(1)不久,沈从文便以他自豪的山里人的坚韧和倔犟,在文坛上了________自己的领地。

(2)正当他创作力旺盛的时候,却突然从文坛上沉默了,________了。

(3)先生对水的写照,也许能帮助我们理解他的____

_________,帮助我们理解先生后半生在艰难的条件下为什么能取得举世瞩目的史学成就。

A.开拓 消失 品格 B.开辟 消失 品格

C.开拓 消逝 性格 D.开辟 消逝 性格

【解析】选B。“开拓”侧重在原有基础上扩大,“开辟”侧重打开通路、扩展。根据语意应选“开辟”。“消失”侧重指(事物)逐渐减少以至没有,强调过程,多指具体的东西;“消逝”侧重指一去不返,强调结果,多指抽象的事物,如时间。根据语意应选“消失”。“品格”指品性,品行;“性格”指在对人、对事的态度和行为方式上所表现出来的心理特点。根据语意应选“品格”。

4.下列各句中没有语病的一项是( )

A.归纳整理是学好语文的方法之一。通过归纳整理,可以把零散的、肤浅的、感性的认识上升为理性的、系统的、深刻的认识。

B.为进一步树立济宁“孔孟之乡·运河之都”的旅游品牌,今年以来我市汶上宝相寺、曲阜石门山、邹城荒王陵等景区扩大建设力度,积极争创国家A级景区。

C.沈从文的小说融写实、记梦、象征于一体,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神采,充满了对人生的隐忧和对生命的哲学思考。

D.为了防范和化解风险,对达不到监管标准的信托投资公司,将以转制或撤销退出市场,对资质好的信托投资公司鼓励其进行创新试点。

【解析】选C。A项语序不当,把“理性的”一词放到“深刻的”的后面,并删除“系统”前的顿号,在“深刻的”后加顿号,这样才和上文中的“感性的”一词呼应。B项搭配不当,将“扩大”改为“加大”。D项成分残缺,在“撤销”一词后面加上“的方式”。

抓住关键词巧辨语序不当

语序不当的语病要特别注意以下几种情况:

1.看见句中有关联词语,检查是否患关联词位置失当症。

2.看见修饰语长的句子,即多重状语与多重定语,检查是否患修饰语语序不当症。

3.看见句中有数量词语,检查是否患数量词位置不当症。

4.看见分句较多的复句,检查是否患分句间语序不当症。

二、课内阅读

阅读课文从“没有显要人物,没有悼词”至“对我老头真信任嘛!”部分,回答5~8题。

5.“现在,他的读者遍及世界,他却默默地走了”,句中“遍及”与“默默”有何表达作用?

答:____________________________________________ ________________________________________________

答案:“遍及”与“默默”在这里形成对比:沈从文先生的作品影响了一代又一代人,国内国外都有一些他的追随者、研究者,他的读者用“遍及世界”来形容毫不夸张,从这种意义上说,他是伟大的;但当他离世的时候,却没有多少人知道,他悄悄地在亲人和朋友的哀痛中离开了人世,从这个意义上说,他又是平凡的。这就是沈从文,一位伟大而平凡的智者,一位高深而质朴的学者,一位影响深远而又甘于平淡的作家。

6.“播放的是先生喜爱的肖邦的小夜曲和拉赫曼尼诺夫的钢琴曲。亲友们尽量压低了哭泣声,像怕惊扰先生的梦魂。”音乐与这送别的场面是否极不协调?

答:___________________________________________

答案:并非不协调。沈从文先生是至情至性的人,他喜爱音乐,正如他那颗赤子之心永不老去一样,家人朋友都了解他,所以他离开我们的时候,用肖邦的小夜曲和拉赫曼尼诺夫的钢琴曲陪伴着他,为他送行。亲友们掩饰不住对他离世的悲痛,忍不住哭泣,但又不愿意惊醒他的梦,只能是轻轻地啜泣。

7.文中“许多美丽的传说”指什么?

答:___________________________________________

答案:传奇的经历、马拉松般的恋爱、热情与幽默。

8.作者说沈从文“留给人们的是无穷的悬念,无尽的遗憾”,怎么理解这句话?

答:____________________________________________

答案:“无穷的悬念”是指在他创造力旺盛的时候,却突然从文坛上沉默了,消失了;“无尽的遗憾”指人们想读到沈从文更多的作品却不能实现。

9.请结合文章内容说一说文章的标题“倾听那涛声”有哪些含义。

答:____________________________________________

【解析】本题考查对文章题目的理解能力和筛选并整合文中信息的能力。题目要求分析文章标题“倾听那涛声”的含义,我们可以从“涛声”入手,把文章中有关“涛声”的文段找出来,对这些文段的内容进行概括即可,要注意掌握归纳概括的技巧,如抓段首句、段尾句、议论句、抒情句等。

答案:(1)幼年的沈从文在沱江的涛声中成长,习读自然与人事两本大书。(2)离开凤凰的沈从文思念故乡,沱江不息的涛声一直在他的梦里。(3)沈从文归葬听涛山后,终于可以日夜静静倾听沱江的涛声。(4)瞻仰沈从文的墓地,感悟他深邃的思想和伟大人格。

10.根据上下文,解释文中画线句子的含意。

(1)自从沈老长眠于此,这涛声仿佛就带着感情了。

答:____________________________________________

(2)照我思索,能理解“我”;照我思索,可认识人。

答:____________________________________________

【解析】本题考查理解文中重要句子的含意的能力。解答此题,要理解句中的关键词语,如第(1)句中的“带着感情”和第(2)句中的两个“我”字的含义;在理解关键词语的基础上,用自己的语言对句子进行阐释,再结合文章主旨理解整个句子的含意。

答案:(1)沱江的涛声中饱含着沈老对家乡的一片热爱之情和他魂归故里的无限欣慰,也饱含着故乡人民对沈老的热爱。

(2)用真性情去思索人生,就能认识真实的自我;超越个人的际遇为别人考虑,就能更好地认识别人,理解别人。

11.作者为什么称听涛山为“归根山”,沱江水为“忘情水”,五色巨石为“三生石”

答:____________________________________________

________________________________________________

【解析】本题考查理解文中重要词语的含义和筛选并整合文中信息的能力。解答此题,要分别找到“归根山”“忘情水”“三生石”所在的信息区间,结合“归根山”“忘情水”“三生石”等词语的特定含义来理解分析,并结合全文的主旨进行探讨。

答案:因为沈从文一直念念不忘故土,在他死后四年终于魂归凤凰,叶落归根,所以作者称安葬着他的听涛山为“归根山”;此处的“忘情”是不能控制自己感情的意思,沱江水让沈从文一生魂牵梦萦,不能忘怀,所以作者称沱江水为“忘情水”;这块五色巨石上镌刻的挽联表现了沈从文谦逊让人的美好品格,是他一生的真实写照,所以作者称之为“三生石”(或答:“不规则的天然五色巨石”象征了沈从文自然、本真的性情,所以作者称之为“三生石”)。

12.文章开头和结尾的环境描写有什么作用

答:___________________________________________

_______________________________________________

【解析】解答此题,考生应掌握环境描写的一般作用,如渲染气氛、象征品格等,再结合文章内容和主旨来考虑,不要忽略环境描写在文章结构上的作用,如深化主题等。

答案:开头的环境描写营造了一种宁静幽美的氛围,为写沈从文对故乡山水的思念和死后归葬听涛山作铺垫;结尾的环境描写突出了听涛山的宁静祥和,委婉地表达了对沈从文高尚人格的赞美(或答:委婉地表达了对逝者安息的祝愿)。结尾与开头的环境描写相照应,使结构更完整;紧扣标题,深化了文章的主题。

【方法技巧】

如何解读环境描写的作用

环境包括社会环境和自然环境。社会环境也叫生活环

境,它有大小之分,大到社会发展形势、社会风尚,小到一

街一市、一院一室;自然环境,主要指气候、地理和各种自

然景象变化。环境描写,就是对人物活动或事件的发生、发

展有直接关系的环境的具体情况和条件所进行的描写。通过

描写环境,可以展示生活画面、自然景观,借以赞扬人物,

表现文章主题,抒发作者的思想感情;也可以通过描写环

境,交代背景、渲染气氛、烘托人物心理、推动情节发展,

或映衬人物的意志、品格和形象,突出中心思想。

方法:分清类别→认定方式→判断语境→分析概括。

一般格式:通过描写天气、景物或格局、陈设、民俗民风等具体环境,交代了……渲染了……烘托了……为下文……作铺垫。

四、语言表达

13.下面是《人民日报》的一则报道《青春偶像30年》的插图,请用简要的文字概括青春偶像内涵的变化,并对这一变化写一句评论。

答:_____________________________________________ _________________________________________________

答案:偶像内涵的变化:由坚强不屈到既要做好本职又要有所担当。

评论:偶像的变迁,折射出时代的进步与社会的包容。

14.仿照下面的画线句子,续写三句话,组成语意连贯的一段话。

现如今,个性早已成为新新人类的代名词。“你真有个性”成为一种语言的时尚,其实,个性不是奇装异服,不是夸夸其谈。我们是否可以这样理解:个性就是“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”的苏轼那笑对人生的豪迈与豁达;________________;_______________;_________

____________。

答案(示例):个性就是“吾爱吾师,吾更爱真理”的亚里士多德那追求真理的执著与理智 个性就是“少无适俗韵,性本爱丘山”的陶渊明那与世无争的闲适与淡然

个性就是“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”的李白那蔑视权贵的不羁与洒脱 个性就是“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的谭嗣同那蹈死不顾的英勇与豪迈(任选其三即可)

1.沈从文具有怎样的人格魅力?文中是如何表现的?

【分析探究】沈从文传奇的经历、马拉松般的恋爱和他的热情幽默的性格都像美丽的传说一样吸引着世人。他那如水般坚韧的品格具有独特的魅力。

文章对沈从文的人格魅力主要是通过对人物语言的描写表现出来的。“水和我的生命不可分!教育不可分!作品不可分。”“水的德性为兼容并包,从不排斥拒绝不同方式的任何离奇不经的事物!却也从不受它的玷污影响。”这正是沈从文品格的写照。文章结尾的一副挽联对沈从文作品及人格予以高度概括。“不折不从,星斗其文”,不折服不屈从,具有独特的个性,是其作品熠熠生辉的重要原因;“亦慈亦让,赤子其人”,仁慈谦让,有颗赤子之心,是其人格魅力的具体体现。

2.如何理解“告别沈从文先生,也告别了他所代表的一个

时代”这句话?

【分析探究】此句写出了沈从文先生的病逝,对文坛是一

个莫大的损失,文坛从此又少了一名文学巨匠。所谓“他

所代表的一个时代”,既指沈从文描绘的“湘西世界”的

淳朴民情与各色人等的生活现状;也指沈从文的文学不属

于当时中国的城市化,也不属于革命文学,因此难以被当

时的现实理解;还指沈从文建国后遭遇的错误批判和不公

正待遇。所谓“告别”,既指沈从文的文学成就后人难以

企及,又指先生所处的不公正时代的终结。具体表现为:随着对极“左”思潮的清算,实事求是传统的恢复,人们思想观念的转变,先生的作品得到公正评价,先生现代文学大师的地位被正式确立。这句话表现了作者对历史的反思,揭示了这则新闻传达的一个重要信息,是本文的主旨内容之一。

3.文章写道:“先生对水的写照,也许能帮助我们理解他的品格,帮助我们理解先生后半生在艰难的条件下为什么能取得举世瞩目的史学成就。”“水”与沈从文的人格精神有什么内在联系?

【分析探究】先生热爱水,水与他的生命不可分,主要是因为先生看到水的德性中的博大包容、亦柔亦刚、柔中有刚,虽是涓涓细流,却能滴水穿石,无坚不摧。水的这种美学价值正是先生一生所追求的。正是以水的秉性来要求自己,才能在人生的噩运、挑战面前,岿然不动、无坚不摧。正因如此,先生在“文革”中被批斗、劳教,被派去打扫女厕所时,才表现出热情与幽默。也正是这样他才能挺过人生的风雨,取得举世瞩目的成就。

细节描写 细致生动

一、课堂探究

1.“当郁达夫在某个冬日敲开一间亭子间的门时,他看到的沈从文只穿着单衣,还流着鼻血,面前却放着一堆厚厚的文稿”这一段描述,使用了什么描写手法,有何表达作用?

【我的观点】细节描写的手法。通过这一细节的叙述,表现了沈从文热爱文学、潜心创作的执著精神。简陋的条件、窘迫的境况并没有阻碍他创作的步伐,反而炼就了他的坚实筋骨,锤炼了作家的意志。

2.本课中还有很多章节使用了细节描写的手法,请找出两处加以分析。

【我的观点】例如写告别场面:“播放的是先生喜爱的肖邦的小夜曲和拉赫曼尼诺夫的钢琴曲。亲友们尽量压低了哭泣声,像怕惊扰先生的梦魂。”无论是音乐,还是哭声,都渲染出一种肃穆、静谧的氛围,表现出悼念者的沉痛与景仰之情。又如写先生“文革”中被派去打扫女厕所时,写了他的一句话:“对我老头真信任嘛!”生动地表现出身处逆境的沈从文的豁达、幽默与坚韧。如此细节,令今天的读者对先生的不幸遭遇深感同情,对先生泰然处世的睿智肃然起敬。

二、每课一得

细节,指人物、景物、事件等表现对象的富有特色的细枝末节。细节描写是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致地描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面等的描写之中。细节描写是刻画人物性格,揭示人物内心世界,表现人物细微复杂感情,点化人物关系,暗示人物身份、处境等最重要的方法。一篇文章,恰到好处地运用细节描写,能起到烘托环境气氛、刻画人物性格和揭示主题思想的作用。

(一)常见的细节描写包括以下几种:

1.肖像细节描写。即对人物肖像进行细节描写。比如,《孔乙己》中对于“长衫”的描写,生动地刻画出了这一人物迂腐守旧的特点。

2.语言细节描写。即对人物的某一典型语言进行仔细描写。比如,《鲁提辖拳打镇关西》中鲁达在打死镇关西之后说他“诈死”,就是一个语言的细节,表现了鲁达粗中有细、勇敢机智的性格特点。

3.行动细节描写。即对人物的典型行动进行深入细致的描写。比如,《药》中康大叔“抓”“捏”等动作生动刻画了这个刽子手贪婪的特点。

4.心理活动细节描写。即对人物的心理活动进行细致的描写。比如,在《爸爸的看护者》一文中,对少年西西洛在看到“爸爸”生病很严重之后的一段心理活动的描写,就非常能够表现这个少年体贴关心父母的优秀品质。

5.环境描写。典型的自然环境、社会环境可以起到渲染氛围、推动情节发展的作用。如《祝福》中“新年”时的相关描写。

(二)写好细节需要注意的几个问题:

1.选用典型细节。应选择具有代表性、概括性、能反映深刻主题的事,这样才更具有广泛性,有利于突出文章中心,从而给人留下更为深刻的印象。

2.细致观察事物。要调动自己的各种感官,对事物进行非常细致的观察。每个人都有不同的性格特征,所以每个人说话、做事都会以不同的方式表现出自己的性格。细节描写用于写人时,要抓住这些方式。细节描写用于写景、状物时,则要把握住景物的特征和变化。

3.细节描写要服从表现中心的需要。细节的分量虽轻,容量却大,要从细微处着手,从大处着眼,小中见大,让小的细节反映人的思想状况、社会风貌。鲁迅在他的小说《孔乙己》中写孔乙己第一次出场,在买酒时“排出九文大钱”,这一细节表现出孔乙己作为底层文人讲面子、好显摆、穷酸迂腐的个性,揭示了封建制度对人的迫害。

4.细节描写必须真实、典型。所谓真实,是指细节描写能够精确而又惟妙惟肖地反映现实生活中的人、事的特征。所谓典型,是指描写的细节,具有广泛的代表性,能够通过个别的、细小的事物,反映一般与全貌,由现象揭示本质。比如朱自清在《背影》中对父亲爬月台时吃力的样子和动作的描写,突出了父亲对“我”无私的爱,让每个读者感动不已。他的成功之处在于对父亲动作的细致观察和准确表达。

5.精心锤炼词语。要选择恰当的词语,以期以少胜多,乃至一字传神。

6.巧妙运用修辞。运用比喻、拟人、夸张等修辞格,可以增强语言的生动性,变抽象为具体,变无形为有形。

请运用细节描写的手法,描写一个生活中的情景,300字左右。

答:____________________________________________ ________________________________________________

答案(示例):天黑着,地平线上微微泛着蓝,然而厨房的灯已经被点亮。她努力地睁开双眼,尽管耳畔传来的鼾声一次次让她合眼——哪怕再多睡一分钟。不!不能让孩子上学迟到。

她打开冰箱,掂量着拿出一颗鸡蛋,麻利地在锅台上一磕,顺手点燃燃气灶,将蛋打在锅里。冰箱里的牛奶还很凉,这样的天气喝着凉牛奶出门会着凉的。她想着,微波炉的噪音会吵醒孩子——于是她将牛奶放在暖气上,这样牛奶会热些。

孩子的闹钟响了,她将鸡蛋盛在盘子里,小心地撒上些盐,又把牛奶和面包摆在桌上,好让孩子一进餐厅就能吃上早点。

孩子起来了,路过客厅时,一声声呼吸让他朝沙发看去——清晨里母亲轻柔的呼吸像是弄堂里熟悉的雾,她温热的双手缓缓流淌着关爱与辛苦交织的河流……

“照我思索,能理解‘我’;照我思索,可认识人”是沈从文墓碑上的十六个字。结合课文,谈谈你对这句话的理解。

【观点交流】观点一:“照我思索,能理解‘我’;照我思索,可认识人”反映了沈老的写作态度和对人性及生命的哲学思考。“思索”是指我们每个人的“思考”、“思想”、“思维”、“思路”……每个人的经历、阅历、世界观不同,所产生的思索也就不同,理解与认识也就不同。但如果我们都能做到不断地思索,就能不断地成长与进步,对事物的理解与认识也就更深、更透彻。

观点二:沈从文的一生,都是在召唤着一个人所应有的善与真,它无时不用广阔的胸襟容纳人和理解人。沈从文一生追求美,他本人和他的作品被误解、遭嫉恨,受尽了委屈和排斥,然而他却无怨无悔,最终还是收获了美的果实。

一、基础积累

1.下列词语中加点字的读音全都正确的一项是( )

A.倔犟(juè) 开辟(pì)

悬念(xuán) 离奇不经(jīnɡ)

B.遗赠(zènɡ) 玷污(zhān)

挽联(wǎn) 涓涓细流(juān)

C.熟悉(shú) 悼词(dǎo)

沅水(Yuán) 行将老去(xínɡ)

D.鞠躬(jū) 花圈(quān)

尽管(jīn) 兼容并包(jiān)

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选D。A项“倔”应读jué;B项“玷”应读diàn;C项“悼”应读dào。

2.下列选项中错别字最多的一项是( )

A.幽默 安祥 人事哀乐 合盘托出

B.坚韧 排斥 永垂不朽 兼收并蓄

C.覆盖 浩繁 凭心而论 难辞其咎

D.遗撼 殿堂 无坚不摧 抑扬顿挫

【解析】选A。“祥”应为“详”,“合”应为“和”。B项全对。C项“凭”应为“平”。D项“撼”应为“憾”。

3.依次填入下列句中横线处的词语,最恰当的一组是

( )

(1)不久,沈从文便以他自豪的山里人的坚韧和倔犟,在文坛上了________自己的领地。

(2)正当他创作力旺盛的时候,却突然从文坛上沉默了,________了。

(3)先生对水的写照,也许能帮助我们理解他的____

_________,帮助我们理解先生后半生在艰难的条件下为什么能取得举世瞩目的史学成就。

A.开拓 消失 品格 B.开辟 消失 品格

C.开拓 消逝 性格 D.开辟 消逝 性格

【解析】选B。“开拓”侧重在原有基础上扩大,“开辟”侧重打开通路、扩展。根据语意应选“开辟”。“消失”侧重指(事物)逐渐减少以至没有,强调过程,多指具体的东西;“消逝”侧重指一去不返,强调结果,多指抽象的事物,如时间。根据语意应选“消失”。“品格”指品性,品行;“性格”指在对人、对事的态度和行为方式上所表现出来的心理特点。根据语意应选“品格”。

4.下列各句中没有语病的一项是( )

A.归纳整理是学好语文的方法之一。通过归纳整理,可以把零散的、肤浅的、感性的认识上升为理性的、系统的、深刻的认识。

B.为进一步树立济宁“孔孟之乡·运河之都”的旅游品牌,今年以来我市汶上宝相寺、曲阜石门山、邹城荒王陵等景区扩大建设力度,积极争创国家A级景区。

C.沈从文的小说融写实、记梦、象征于一体,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神采,充满了对人生的隐忧和对生命的哲学思考。

D.为了防范和化解风险,对达不到监管标准的信托投资公司,将以转制或撤销退出市场,对资质好的信托投资公司鼓励其进行创新试点。

【解析】选C。A项语序不当,把“理性的”一词放到“深刻的”的后面,并删除“系统”前的顿号,在“深刻的”后加顿号,这样才和上文中的“感性的”一词呼应。B项搭配不当,将“扩大”改为“加大”。D项成分残缺,在“撤销”一词后面加上“的方式”。

抓住关键词巧辨语序不当

语序不当的语病要特别注意以下几种情况:

1.看见句中有关联词语,检查是否患关联词位置失当症。

2.看见修饰语长的句子,即多重状语与多重定语,检查是否患修饰语语序不当症。

3.看见句中有数量词语,检查是否患数量词位置不当症。

4.看见分句较多的复句,检查是否患分句间语序不当症。

二、课内阅读

阅读课文从“没有显要人物,没有悼词”至“对我老头真信任嘛!”部分,回答5~8题。

5.“现在,他的读者遍及世界,他却默默地走了”,句中“遍及”与“默默”有何表达作用?

答:____________________________________________ ________________________________________________

答案:“遍及”与“默默”在这里形成对比:沈从文先生的作品影响了一代又一代人,国内国外都有一些他的追随者、研究者,他的读者用“遍及世界”来形容毫不夸张,从这种意义上说,他是伟大的;但当他离世的时候,却没有多少人知道,他悄悄地在亲人和朋友的哀痛中离开了人世,从这个意义上说,他又是平凡的。这就是沈从文,一位伟大而平凡的智者,一位高深而质朴的学者,一位影响深远而又甘于平淡的作家。

6.“播放的是先生喜爱的肖邦的小夜曲和拉赫曼尼诺夫的钢琴曲。亲友们尽量压低了哭泣声,像怕惊扰先生的梦魂。”音乐与这送别的场面是否极不协调?

答:___________________________________________

答案:并非不协调。沈从文先生是至情至性的人,他喜爱音乐,正如他那颗赤子之心永不老去一样,家人朋友都了解他,所以他离开我们的时候,用肖邦的小夜曲和拉赫曼尼诺夫的钢琴曲陪伴着他,为他送行。亲友们掩饰不住对他离世的悲痛,忍不住哭泣,但又不愿意惊醒他的梦,只能是轻轻地啜泣。

7.文中“许多美丽的传说”指什么?

答:___________________________________________

答案:传奇的经历、马拉松般的恋爱、热情与幽默。

8.作者说沈从文“留给人们的是无穷的悬念,无尽的遗憾”,怎么理解这句话?

答:____________________________________________

答案:“无穷的悬念”是指在他创造力旺盛的时候,却突然从文坛上沉默了,消失了;“无尽的遗憾”指人们想读到沈从文更多的作品却不能实现。

9.请结合文章内容说一说文章的标题“倾听那涛声”有哪些含义。

答:____________________________________________

【解析】本题考查对文章题目的理解能力和筛选并整合文中信息的能力。题目要求分析文章标题“倾听那涛声”的含义,我们可以从“涛声”入手,把文章中有关“涛声”的文段找出来,对这些文段的内容进行概括即可,要注意掌握归纳概括的技巧,如抓段首句、段尾句、议论句、抒情句等。

答案:(1)幼年的沈从文在沱江的涛声中成长,习读自然与人事两本大书。(2)离开凤凰的沈从文思念故乡,沱江不息的涛声一直在他的梦里。(3)沈从文归葬听涛山后,终于可以日夜静静倾听沱江的涛声。(4)瞻仰沈从文的墓地,感悟他深邃的思想和伟大人格。

10.根据上下文,解释文中画线句子的含意。

(1)自从沈老长眠于此,这涛声仿佛就带着感情了。

答:____________________________________________

(2)照我思索,能理解“我”;照我思索,可认识人。

答:____________________________________________

【解析】本题考查理解文中重要句子的含意的能力。解答此题,要理解句中的关键词语,如第(1)句中的“带着感情”和第(2)句中的两个“我”字的含义;在理解关键词语的基础上,用自己的语言对句子进行阐释,再结合文章主旨理解整个句子的含意。

答案:(1)沱江的涛声中饱含着沈老对家乡的一片热爱之情和他魂归故里的无限欣慰,也饱含着故乡人民对沈老的热爱。

(2)用真性情去思索人生,就能认识真实的自我;超越个人的际遇为别人考虑,就能更好地认识别人,理解别人。

11.作者为什么称听涛山为“归根山”,沱江水为“忘情水”,五色巨石为“三生石”

答:____________________________________________

________________________________________________

【解析】本题考查理解文中重要词语的含义和筛选并整合文中信息的能力。解答此题,要分别找到“归根山”“忘情水”“三生石”所在的信息区间,结合“归根山”“忘情水”“三生石”等词语的特定含义来理解分析,并结合全文的主旨进行探讨。

答案:因为沈从文一直念念不忘故土,在他死后四年终于魂归凤凰,叶落归根,所以作者称安葬着他的听涛山为“归根山”;此处的“忘情”是不能控制自己感情的意思,沱江水让沈从文一生魂牵梦萦,不能忘怀,所以作者称沱江水为“忘情水”;这块五色巨石上镌刻的挽联表现了沈从文谦逊让人的美好品格,是他一生的真实写照,所以作者称之为“三生石”(或答:“不规则的天然五色巨石”象征了沈从文自然、本真的性情,所以作者称之为“三生石”)。

12.文章开头和结尾的环境描写有什么作用

答:___________________________________________

_______________________________________________

【解析】解答此题,考生应掌握环境描写的一般作用,如渲染气氛、象征品格等,再结合文章内容和主旨来考虑,不要忽略环境描写在文章结构上的作用,如深化主题等。

答案:开头的环境描写营造了一种宁静幽美的氛围,为写沈从文对故乡山水的思念和死后归葬听涛山作铺垫;结尾的环境描写突出了听涛山的宁静祥和,委婉地表达了对沈从文高尚人格的赞美(或答:委婉地表达了对逝者安息的祝愿)。结尾与开头的环境描写相照应,使结构更完整;紧扣标题,深化了文章的主题。

【方法技巧】

如何解读环境描写的作用

环境包括社会环境和自然环境。社会环境也叫生活环

境,它有大小之分,大到社会发展形势、社会风尚,小到一

街一市、一院一室;自然环境,主要指气候、地理和各种自

然景象变化。环境描写,就是对人物活动或事件的发生、发

展有直接关系的环境的具体情况和条件所进行的描写。通过

描写环境,可以展示生活画面、自然景观,借以赞扬人物,

表现文章主题,抒发作者的思想感情;也可以通过描写环

境,交代背景、渲染气氛、烘托人物心理、推动情节发展,

或映衬人物的意志、品格和形象,突出中心思想。

方法:分清类别→认定方式→判断语境→分析概括。

一般格式:通过描写天气、景物或格局、陈设、民俗民风等具体环境,交代了……渲染了……烘托了……为下文……作铺垫。

四、语言表达

13.下面是《人民日报》的一则报道《青春偶像30年》的插图,请用简要的文字概括青春偶像内涵的变化,并对这一变化写一句评论。

答:_____________________________________________ _________________________________________________

答案:偶像内涵的变化:由坚强不屈到既要做好本职又要有所担当。

评论:偶像的变迁,折射出时代的进步与社会的包容。

14.仿照下面的画线句子,续写三句话,组成语意连贯的一段话。

现如今,个性早已成为新新人类的代名词。“你真有个性”成为一种语言的时尚,其实,个性不是奇装异服,不是夸夸其谈。我们是否可以这样理解:个性就是“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”的苏轼那笑对人生的豪迈与豁达;________________;_______________;_________

____________。

答案(示例):个性就是“吾爱吾师,吾更爱真理”的亚里士多德那追求真理的执著与理智 个性就是“少无适俗韵,性本爱丘山”的陶渊明那与世无争的闲适与淡然

个性就是“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”的李白那蔑视权贵的不羁与洒脱 个性就是“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的谭嗣同那蹈死不顾的英勇与豪迈(任选其三即可)