《书愤》(37张PPT) 2021—2022学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 《书愤》(37张PPT) 2021—2022学年统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 20.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-21 09:35:47 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

书 愤

陆游

授课教师:常凤菊

壹

知人论世

贰

以意逆志

叁

把握情感

目录

肆

主题延伸

温故知新

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭勿忘告乃翁。

———《示儿》

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

———《十一月四日风雨大作(其二)》

壹

知人论世

知人论世

陆游(1125——1210)字务观,号放翁,越州山阴(现在浙江绍兴)人。少年时就立下了“上马击狂胡,下马草军书”的志向。1154年应礼部试,为秦桧所黜。孝宗即位后,赐进士出身,曾任镇江、隆兴通判。乾道八年(1172年),入四川宣抚使王炎幕府,投身军旅生活。淳熙五年(1178年),被召回临安,先后提举福建及江南西路常平茶盐公事。他一贯坚持抗金主张,为主和派所忌,任职期间多次遭到罢斥。晚岁闲居故里。临终作诗仍念念不忘北伐和收复失地

知人论世

平生万里心,执戎王前驱。——《夜谈兵书》

切勿轻书生,上马能击贼。——《太息》

逆胡未灭心未平,孤剑床头铿有声。

——《三月十七日夜醉中作》

贰

以意逆志

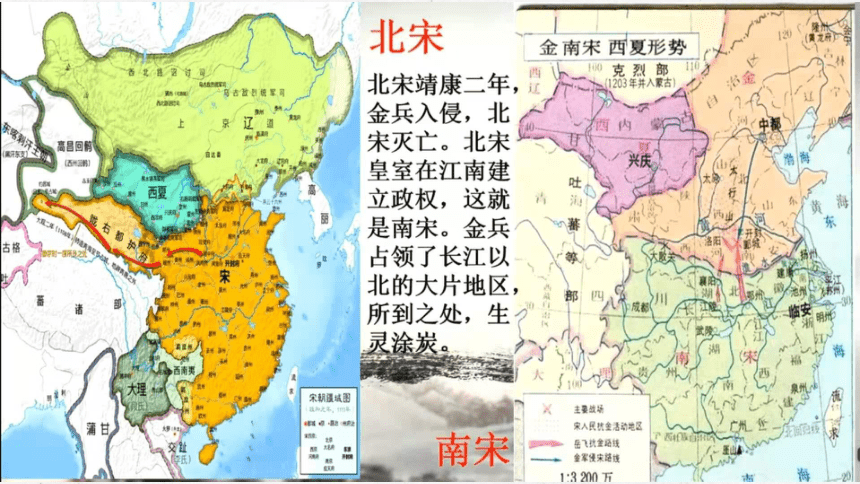

写作背景

陆游生活在金兵大举入侵,中原沦陷的时代那时南宋当局偏安江南一隅,不思北伐。陆游主张抗金,触犯了投降派的利益,所以一再遭到打击排斥,多次被罢官。

这首诗作于宋孝宗淳熙十三年(1186年),此时陆游已61岁,他罢官在山阴闲居了6年,北定中原、收复失地的志向眼看就要化为泡影,在悲愤失望中他写下了这首诗,抒发了自己报国无门、壮志难酬的满腔激愤。

陆游

遗民忍死望恢复,几处今宵重泪痕。

遗民泪尽胡尘里,南望京师有一年。

林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

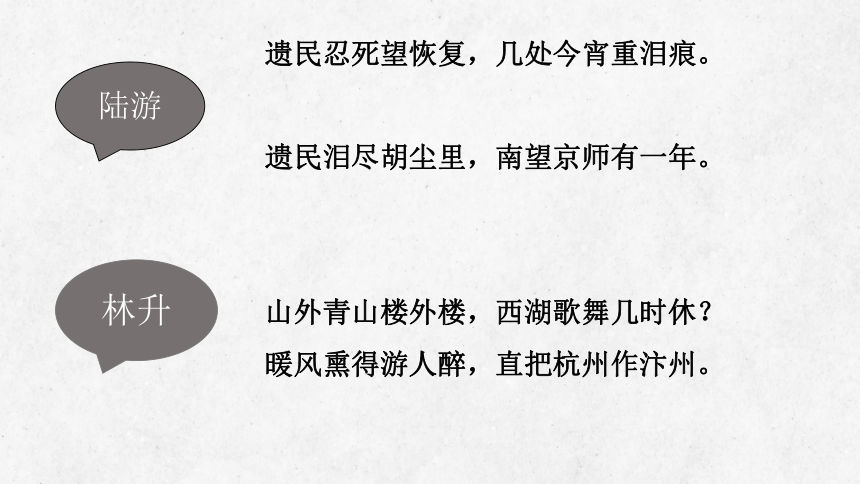

解题

书愤

书写心

中的愤懑!!

书写

愤懑,悲愤

陆游

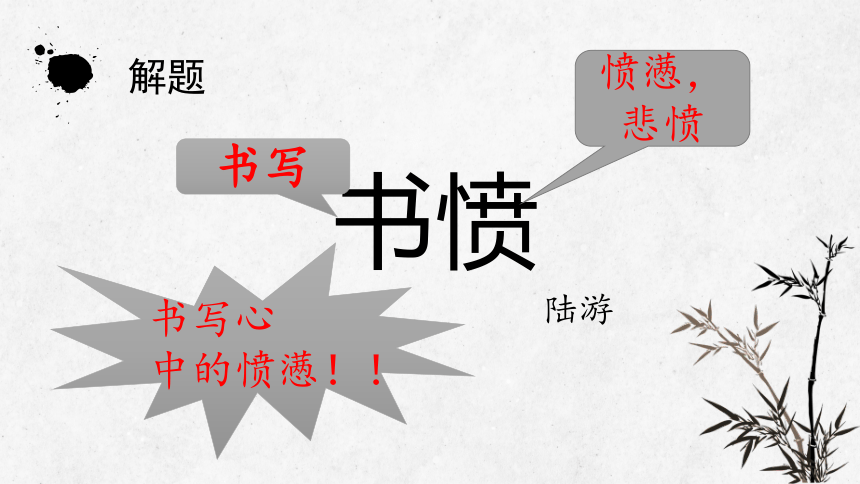

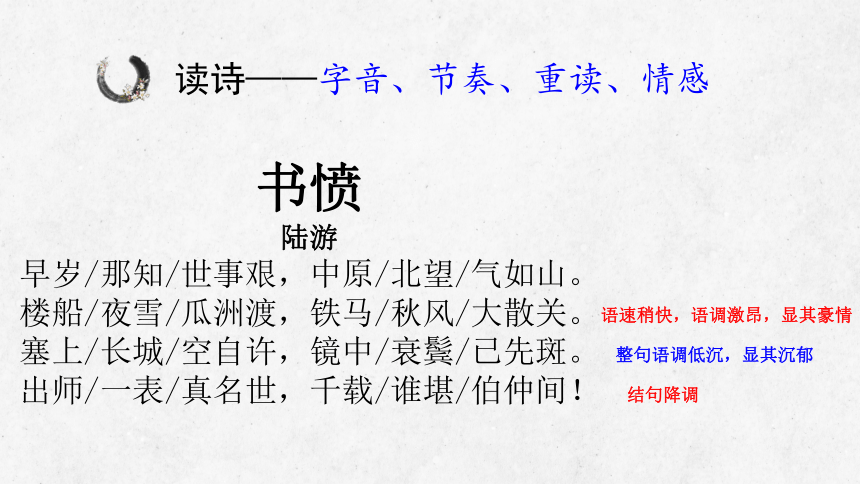

书愤

陆游

早岁/那知/世事艰,中原/北望/气如山。

楼船/夜雪/瓜洲渡,铁马/秋风/大散关。

塞上/长城/空自许,镜中/衰鬓/已先斑。

出师/一表/真名世,千载/谁堪/伯仲间!

读诗——字音、节奏、重读、情感

语速稍快,语调激昂,显其豪情

整句语调低沉,显其沉郁

结句降调

年轻时就立志北伐中原, 哪想到竟然是如此艰难。我常常北望那中原大地, 热血沸腾啊怨气如山啊。

记得在瓜州渡痛击金兵, 雪夜里飞奔着楼船战舰。秋风中跨战马纵横驰骋, 收复了大散关捷报频传。

想当初我自比万里长城, 立壮志为祖国扫除边患。到如今垂垂老鬓发如霜, 盼北伐盼恢复都成空谈。

不由人缅怀那诸葛孔明, 出师表真可谓名不虚传,有谁像诸葛亮鞠躬尽瘁, 率三军复汉室北定中原!

译文

书愤

陆游

早岁/那知/世事艰,中原/北望/气如山。

楼船/夜雪/瓜洲渡,铁马/秋风/大散关。

塞上/长城/空自许,镜中/衰鬓/已先斑。

出师/一表/真名世,千载/谁堪/伯仲间!

读诗——字音、节奏、重读、情感

语速稍快,语调激昂,显其豪情

整句语调低沉,显其沉郁

结句降调

叁

把握情感

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

诗人开篇一问,问出多少郁愤?

“那知”——年轻时血气方刚、天真纯真

“艰”——艰难,道出辛酸与坎坷,浓缩了因主战而受的种种刁难、排挤和迫害。这两个词语暗含着对投降派迫害忠臣、阻挠北伐卑劣行径地斥责

“气如山”——当年的豪情壮志,意气风发、以身许国的爱国志士形象。

“书”:早年恢复中原之志

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

这两句写景的句子有什么特点?

有什么作用?

白描

我国古典诗词中一种修辞手法,全部用名词或名词性短语,经过选择组合,巧妙地排列在一起,构成生动可感地图像,用以烘托气氛,创造意境。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

“楼船”“铁马”形象地概括了水陆两路大军进攻敌人地壮丽场面。

“夜雪”“秋风”战争环境恶劣

瓜洲渡击退金兵的进犯,大散关失而复得,着表明南宋人民又力量保卫自己的国土

意象两两相合,便有两幅开阔、壮盛的战场画卷。意象选取甚为干净、典型。

“书”:两次抗金胜利之役

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

修辞手法?

对比

辉煌的过去恰与“有心杀贼,无力回天”的眼前形成鲜明对比,悲愤之情不言自明

良时恐作他年恨,大散关头又一秋。——《归次汉中镜上》

三秦父老应惆怅,不见王师出散关。——《观长安城图》

我曾从戎清渭侧,散关巍峨下临贼。——《江北庄取米到作饭香甚有感》

上马击狂胡,下马草军书。——《观大散关图》:

昔者戍梁益,寝饭鞍马间。一日岁欲暮,扬鞭临散关。——《怀昔》:

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

修辞手法?

用典

陆游以此自许,可见其少时之磅礴大气,捍卫国家,扬威边地,舍我其谁?

“塞上长城”——南朝时刘宋名将檀道济称自己是“万里长城”。皇帝要杀他,他说“自毁汝而万里长城”

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

空:形象地写出因宏伟只想无法实现而产生的那种沉重的失落感。

已:生动刻画出诗人工业未就,人已衰老的悲愤之情

“书”:壮志未酬、年事已高

空

已

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

修辞手法?

用典明志。

诗人对诸葛亮的仰慕之情,并以此自勉。

诸葛坚持北伐,虽“出师未捷身先死”,但终归名满天下,作者对诸葛亮的崇敬之情,对国事的操劳虽屡遭挫折,但意志并未消沉。

“书”:敬仰诸葛、渴望建功立业之愿

探究1:除了这首诗,陆游还在不少诗中述及诸葛亮的《出师表》,称颂诸葛亮的出师北伐。联系历史背景,想一想,陆游为什么特别喜欢吟咏诸亮?

陆游称道《出师表》的诗句:

“《出师》一表千载无”——《游诸葛武侯书台》

“一表何人继《出师》”——《七十二岁吟》

“凛然《出师表》,一字不可删”——《感秋》

1、《出师表》所说的“当奖率三军,北定中原”,这正是陆游的毕生心愿;

2、诸葛亮的“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神,正是陆游所要发扬的精神;

3、诸葛亮的“亲贤臣,远小人”的告诫,正是陆游认为南宋当权者应该吸取的。

探究结果:

敬仰诸葛亮、

渴望建工立业

壮志未酬、年事已高

两次抗金胜利之战

早年恢复中原之志

思考:这首诗“书写”了什么?

思考:诗题为《书愤》,全诗来看作者因何事而愤”?

1.忧愤国家

金人入侵、国土沦陷、被迫迁都。

2.忧愤朝政

求和偏安、打击主战派、政治黑暗。

3.忧愤自己

年老体衰、功业无成、壮志未酬。

探究3:晚年的诗人又是一个怎样的形象?请简要分析。

报国无门、壮志难酬、虚度年华、满腔激愤的爱国诗人。

所愤之一乃“世事艰”。艰者,难也。“世事”也即抗金救国、收复失地的事业。

所愤之二乃“塞上长城空自许”之“空自许”。

所愤之三乃“镜中衰鬓已先斑”。岁月蹉跎,年华空老,壮志难伸。

所愤之四乃“千载谁堪伯仲间”。南宋朝廷畏敌如虎、苟且偷安,没有一个像诸葛亮这样的人物来“奖帅三军,北定中原”,收复大业,无人领军。

肆

对比阅读

探究2:联系社会背景和作者身世,比较陆游此诗和杜甫《蜀相》,说说它们在歌颂诸葛亮功绩、抒发个人情感和表现手法等方面有哪些不同?

蜀相

杜甫

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

“对比” 陆游 杜甫

功绩方面

个人情感

表现手法

“功盖三分国”“天下计”“老臣心”

“鞠躬尽瘁,死而后已”

以诸葛亮自况渴望北伐复国,建功立业

表达对诸葛亮的追慕,惋惜自己壮志未酬的痛苦

先写景,在景中融情,然后抒发感慨,写祠堂与写人相结合,写景与抒情融合,凭吊古人与悲叹自己浑然一体,内涵丰富感情真挚,格调沉雄

先回忆自己过去,然后写自己现在,最后一诸葛亮自况,全诗着重写自己的“愤”,大气磅礴,笔力雄健

肆

主题延伸

主题延伸 :

爱国的主题在中国古代诗歌中是一个永恒的主题,有句话说“国家不幸诗家幸”,每当国家危亡时刻,这种主题总会在诗坛上大放异彩。陆游继承了这种传统,并把它发挥到无人企及的高度。爱国主题不但贯穿在他的诗歌中,而且融入了他的整个生命,成为陆游诗歌的灵魂。

近日,台湾问题成为我们关注的对象,收复台湾也是势在必行。从古至今,有哪些仁人志士,为了收复台湾而不断做出努力的民族英雄呢?再举出一例,并讲述“他”的故事吧。

郑成功收复台湾又称郑成功收复台湾之战,是指公元1661年南明将领郑成功驱逐窃取台湾的荷兰殖民者收复宝岛台湾的事件。

郑成功是17世纪著名的抗清名将因蒙隆武帝赐明朝国姓朱,赐名成功,世称“国姓爷”,又因蒙永历帝封延平王,称“郑延平” 。1624年(明天启四年),荷兰殖民主义者侵占中国台湾。郑成功下决心赶走侵略军。

1661年(清朝顺條治十八年,南明永历十五年)三月,郑成功亲率2.5万名兵将,分乘百艘战船,从金门出发。他们冒着风浪,越过台湾海峡,在澎湖休整几天准备直取台湾。历时13个月,至此,郑成功从荷兰侵略者手里收复了沦陷38年的中国领土台湾。这场战争结束了荷兰东印度公司在中国台湾的殖民,开启了明郑政权对台湾的统治。

郑成功

台湾问题不留给下一代!

至今为止仍然处于隔海相望的两岸,渐渐成为了中华民族内心深处最难以解开的"心结"。自从民进党当局执政以后,两岸关系便陷入了僵局,由之前的和平发展基调,到如今的针锋相对,"兄弟倪墙"下是掩盖不住的哀伤。仅仅为了自己政治利益,蔡英文等人便出卖国家主权利益,一边拒绝承认九二共识,在岛内大搞"去中国化"道路。另一边又大肆制造谣言抹黑污蔑大陆的成就,分化两岸关系的同时还勾结美国等西方势力。

他们肆意妄为的做法造成了两岸民族感情的分裂,也破坏了两岸的血脉亲情,这不但是威胁到了中国的国家领土主权,也是损害了中华民族的复兴大计。近期以来解放军频繁的军事演练和对台海地区常态化的军事巡逻,已经对外说明了大陆方面严正的表态。倘若"台独势力"继续一意孤行下去,那么大陆势必会果断出手,完成前人留下的遗愿。

谢谢

书 愤

陆游

授课教师:常凤菊

壹

知人论世

贰

以意逆志

叁

把握情感

目录

肆

主题延伸

温故知新

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭勿忘告乃翁。

———《示儿》

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

———《十一月四日风雨大作(其二)》

壹

知人论世

知人论世

陆游(1125——1210)字务观,号放翁,越州山阴(现在浙江绍兴)人。少年时就立下了“上马击狂胡,下马草军书”的志向。1154年应礼部试,为秦桧所黜。孝宗即位后,赐进士出身,曾任镇江、隆兴通判。乾道八年(1172年),入四川宣抚使王炎幕府,投身军旅生活。淳熙五年(1178年),被召回临安,先后提举福建及江南西路常平茶盐公事。他一贯坚持抗金主张,为主和派所忌,任职期间多次遭到罢斥。晚岁闲居故里。临终作诗仍念念不忘北伐和收复失地

知人论世

平生万里心,执戎王前驱。——《夜谈兵书》

切勿轻书生,上马能击贼。——《太息》

逆胡未灭心未平,孤剑床头铿有声。

——《三月十七日夜醉中作》

贰

以意逆志

写作背景

陆游生活在金兵大举入侵,中原沦陷的时代那时南宋当局偏安江南一隅,不思北伐。陆游主张抗金,触犯了投降派的利益,所以一再遭到打击排斥,多次被罢官。

这首诗作于宋孝宗淳熙十三年(1186年),此时陆游已61岁,他罢官在山阴闲居了6年,北定中原、收复失地的志向眼看就要化为泡影,在悲愤失望中他写下了这首诗,抒发了自己报国无门、壮志难酬的满腔激愤。

陆游

遗民忍死望恢复,几处今宵重泪痕。

遗民泪尽胡尘里,南望京师有一年。

林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

解题

书愤

书写心

中的愤懑!!

书写

愤懑,悲愤

陆游

书愤

陆游

早岁/那知/世事艰,中原/北望/气如山。

楼船/夜雪/瓜洲渡,铁马/秋风/大散关。

塞上/长城/空自许,镜中/衰鬓/已先斑。

出师/一表/真名世,千载/谁堪/伯仲间!

读诗——字音、节奏、重读、情感

语速稍快,语调激昂,显其豪情

整句语调低沉,显其沉郁

结句降调

年轻时就立志北伐中原, 哪想到竟然是如此艰难。我常常北望那中原大地, 热血沸腾啊怨气如山啊。

记得在瓜州渡痛击金兵, 雪夜里飞奔着楼船战舰。秋风中跨战马纵横驰骋, 收复了大散关捷报频传。

想当初我自比万里长城, 立壮志为祖国扫除边患。到如今垂垂老鬓发如霜, 盼北伐盼恢复都成空谈。

不由人缅怀那诸葛孔明, 出师表真可谓名不虚传,有谁像诸葛亮鞠躬尽瘁, 率三军复汉室北定中原!

译文

书愤

陆游

早岁/那知/世事艰,中原/北望/气如山。

楼船/夜雪/瓜洲渡,铁马/秋风/大散关。

塞上/长城/空自许,镜中/衰鬓/已先斑。

出师/一表/真名世,千载/谁堪/伯仲间!

读诗——字音、节奏、重读、情感

语速稍快,语调激昂,显其豪情

整句语调低沉,显其沉郁

结句降调

叁

把握情感

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

诗人开篇一问,问出多少郁愤?

“那知”——年轻时血气方刚、天真纯真

“艰”——艰难,道出辛酸与坎坷,浓缩了因主战而受的种种刁难、排挤和迫害。这两个词语暗含着对投降派迫害忠臣、阻挠北伐卑劣行径地斥责

“气如山”——当年的豪情壮志,意气风发、以身许国的爱国志士形象。

“书”:早年恢复中原之志

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

这两句写景的句子有什么特点?

有什么作用?

白描

我国古典诗词中一种修辞手法,全部用名词或名词性短语,经过选择组合,巧妙地排列在一起,构成生动可感地图像,用以烘托气氛,创造意境。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

“楼船”“铁马”形象地概括了水陆两路大军进攻敌人地壮丽场面。

“夜雪”“秋风”战争环境恶劣

瓜洲渡击退金兵的进犯,大散关失而复得,着表明南宋人民又力量保卫自己的国土

意象两两相合,便有两幅开阔、壮盛的战场画卷。意象选取甚为干净、典型。

“书”:两次抗金胜利之役

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

修辞手法?

对比

辉煌的过去恰与“有心杀贼,无力回天”的眼前形成鲜明对比,悲愤之情不言自明

良时恐作他年恨,大散关头又一秋。——《归次汉中镜上》

三秦父老应惆怅,不见王师出散关。——《观长安城图》

我曾从戎清渭侧,散关巍峨下临贼。——《江北庄取米到作饭香甚有感》

上马击狂胡,下马草军书。——《观大散关图》:

昔者戍梁益,寝饭鞍马间。一日岁欲暮,扬鞭临散关。——《怀昔》:

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

修辞手法?

用典

陆游以此自许,可见其少时之磅礴大气,捍卫国家,扬威边地,舍我其谁?

“塞上长城”——南朝时刘宋名将檀道济称自己是“万里长城”。皇帝要杀他,他说“自毁汝而万里长城”

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

空:形象地写出因宏伟只想无法实现而产生的那种沉重的失落感。

已:生动刻画出诗人工业未就,人已衰老的悲愤之情

“书”:壮志未酬、年事已高

空

已

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

修辞手法?

用典明志。

诗人对诸葛亮的仰慕之情,并以此自勉。

诸葛坚持北伐,虽“出师未捷身先死”,但终归名满天下,作者对诸葛亮的崇敬之情,对国事的操劳虽屡遭挫折,但意志并未消沉。

“书”:敬仰诸葛、渴望建功立业之愿

探究1:除了这首诗,陆游还在不少诗中述及诸葛亮的《出师表》,称颂诸葛亮的出师北伐。联系历史背景,想一想,陆游为什么特别喜欢吟咏诸亮?

陆游称道《出师表》的诗句:

“《出师》一表千载无”——《游诸葛武侯书台》

“一表何人继《出师》”——《七十二岁吟》

“凛然《出师表》,一字不可删”——《感秋》

1、《出师表》所说的“当奖率三军,北定中原”,这正是陆游的毕生心愿;

2、诸葛亮的“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神,正是陆游所要发扬的精神;

3、诸葛亮的“亲贤臣,远小人”的告诫,正是陆游认为南宋当权者应该吸取的。

探究结果:

敬仰诸葛亮、

渴望建工立业

壮志未酬、年事已高

两次抗金胜利之战

早年恢复中原之志

思考:这首诗“书写”了什么?

思考:诗题为《书愤》,全诗来看作者因何事而愤”?

1.忧愤国家

金人入侵、国土沦陷、被迫迁都。

2.忧愤朝政

求和偏安、打击主战派、政治黑暗。

3.忧愤自己

年老体衰、功业无成、壮志未酬。

探究3:晚年的诗人又是一个怎样的形象?请简要分析。

报国无门、壮志难酬、虚度年华、满腔激愤的爱国诗人。

所愤之一乃“世事艰”。艰者,难也。“世事”也即抗金救国、收复失地的事业。

所愤之二乃“塞上长城空自许”之“空自许”。

所愤之三乃“镜中衰鬓已先斑”。岁月蹉跎,年华空老,壮志难伸。

所愤之四乃“千载谁堪伯仲间”。南宋朝廷畏敌如虎、苟且偷安,没有一个像诸葛亮这样的人物来“奖帅三军,北定中原”,收复大业,无人领军。

肆

对比阅读

探究2:联系社会背景和作者身世,比较陆游此诗和杜甫《蜀相》,说说它们在歌颂诸葛亮功绩、抒发个人情感和表现手法等方面有哪些不同?

蜀相

杜甫

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

“对比” 陆游 杜甫

功绩方面

个人情感

表现手法

“功盖三分国”“天下计”“老臣心”

“鞠躬尽瘁,死而后已”

以诸葛亮自况渴望北伐复国,建功立业

表达对诸葛亮的追慕,惋惜自己壮志未酬的痛苦

先写景,在景中融情,然后抒发感慨,写祠堂与写人相结合,写景与抒情融合,凭吊古人与悲叹自己浑然一体,内涵丰富感情真挚,格调沉雄

先回忆自己过去,然后写自己现在,最后一诸葛亮自况,全诗着重写自己的“愤”,大气磅礴,笔力雄健

肆

主题延伸

主题延伸 :

爱国的主题在中国古代诗歌中是一个永恒的主题,有句话说“国家不幸诗家幸”,每当国家危亡时刻,这种主题总会在诗坛上大放异彩。陆游继承了这种传统,并把它发挥到无人企及的高度。爱国主题不但贯穿在他的诗歌中,而且融入了他的整个生命,成为陆游诗歌的灵魂。

近日,台湾问题成为我们关注的对象,收复台湾也是势在必行。从古至今,有哪些仁人志士,为了收复台湾而不断做出努力的民族英雄呢?再举出一例,并讲述“他”的故事吧。

郑成功收复台湾又称郑成功收复台湾之战,是指公元1661年南明将领郑成功驱逐窃取台湾的荷兰殖民者收复宝岛台湾的事件。

郑成功是17世纪著名的抗清名将因蒙隆武帝赐明朝国姓朱,赐名成功,世称“国姓爷”,又因蒙永历帝封延平王,称“郑延平” 。1624年(明天启四年),荷兰殖民主义者侵占中国台湾。郑成功下决心赶走侵略军。

1661年(清朝顺條治十八年,南明永历十五年)三月,郑成功亲率2.5万名兵将,分乘百艘战船,从金门出发。他们冒着风浪,越过台湾海峡,在澎湖休整几天准备直取台湾。历时13个月,至此,郑成功从荷兰侵略者手里收复了沦陷38年的中国领土台湾。这场战争结束了荷兰东印度公司在中国台湾的殖民,开启了明郑政权对台湾的统治。

郑成功

台湾问题不留给下一代!

至今为止仍然处于隔海相望的两岸,渐渐成为了中华民族内心深处最难以解开的"心结"。自从民进党当局执政以后,两岸关系便陷入了僵局,由之前的和平发展基调,到如今的针锋相对,"兄弟倪墙"下是掩盖不住的哀伤。仅仅为了自己政治利益,蔡英文等人便出卖国家主权利益,一边拒绝承认九二共识,在岛内大搞"去中国化"道路。另一边又大肆制造谣言抹黑污蔑大陆的成就,分化两岸关系的同时还勾结美国等西方势力。

他们肆意妄为的做法造成了两岸民族感情的分裂,也破坏了两岸的血脉亲情,这不但是威胁到了中国的国家领土主权,也是损害了中华民族的复兴大计。近期以来解放军频繁的军事演练和对台海地区常态化的军事巡逻,已经对外说明了大陆方面严正的表态。倘若"台独势力"继续一意孤行下去,那么大陆势必会果断出手,完成前人留下的遗愿。

谢谢