第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第11课 辽宋夏金元的经济与社会

辽宋夏金元时期的 经济社会发展与隋唐相比有什么新的变化

探究

北宋学者沈括通过研读唐诗注意到,唐朝人写过不少“富贵诗”,描写当时的“奉养器服之盛”,即奢华生活。在沈括看来,这些描写“乃贫眼所惊耳……此所谓‘不曾近富儿家’”,意思就是没见过世面,不值一提。沈括的话间接反映出,宋人的生活和消费水准明显超过了唐朝,其背景则是经济发展水平的提高。右图为宋墓壁画《夫妻对坐宴饮图》,反映了墓主人家居生活的场景。

宋墓壁画《夫妻对坐宴饮图》

▲

课堂导入

1.原因

2.结果

(1)自东汉后期开始,江南社会经济逐步得到发展

(2)唐朝中晚期至两宋时期,南方战乱较少

(3)北方人口大批南迁,带去了先进生产技术

(1)南方农业发展速度加快,逐渐超过北方

(2)自宋代开始,经济的发展进一步向湘西以西拓展,同时,江西、福建和两广地区也得到很大开发

一.农业和手工业的发展

(一)农业的发展

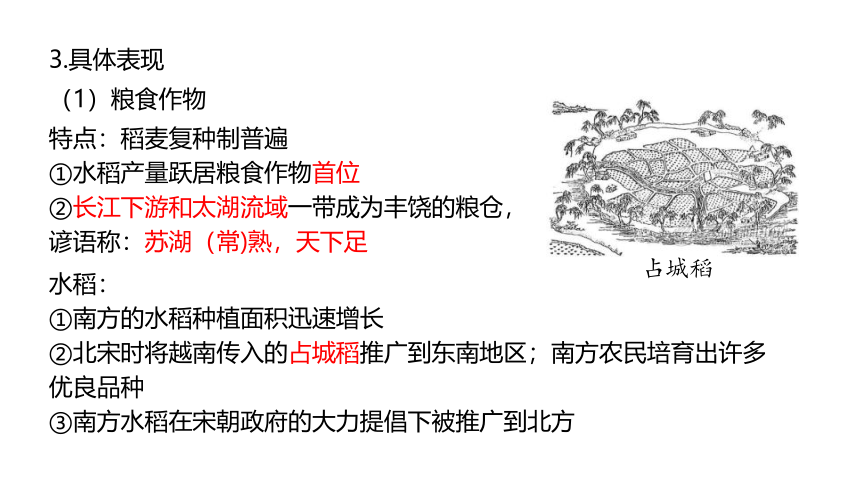

3.具体表现

(1)粮食作物

特点:稻麦复种制普遍

①水稻产量跃居粮食作物首位

②长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,谚语称:苏湖(常)熟,天下足

水稻:

①南方的水稻种植面积迅速增长

②北宋时将越南传入的占城稻推广到东南地区;南方农民培育出许多优良品种

③南方水稻在宋朝政府的大力提倡下被推广到北方

占城稻

(2)经济作物

特点:在南方有很大发展

茶树:南方各地普遍种植,产茶的州县比以往有所增加

棉花:北宋至南宋初,植棉地区尚限于广东和福建;南宋后期推进到江淮、川蜀一带

辽代统治者采取赐贫农耕牛、垦荒免赋等措施,大力发展农业。

西夏河套和河西走廊地区有完善的的灌溉系统,是主要的粮食生产基地。

金统治者进入中原以后,将具有先进农业文明的汉人迁至东北各地,充实人口,开垦荒地。

元世祖对农业十分重视。中央设立负责农业和水泥机构大司农司,向全国颁布《农桑辑要》一书指导农业生产。

(西夏)其地饶五谷,尤宜稻麦。…… 岁无旱涝之虞。

——《宋史》

(二)手工业的兴盛

1.特点:两宋时期,南方的手工业非常繁荣,纺织业、制瓷业、造船业的成就尤为突出

泉州湾宋代

海船模型

“号为冠天下”的

蜀地丝织品

缠枝牡丹纹梅瓶

(1)纺织业

2.表现

纺 织 业

丝织业

棉纺织业

北宋时,南方胜过北方

发达地区有四川、江浙

南宋后期兴起

海南岛已有较先进的棉纺织工具

棉纺织品种类较多

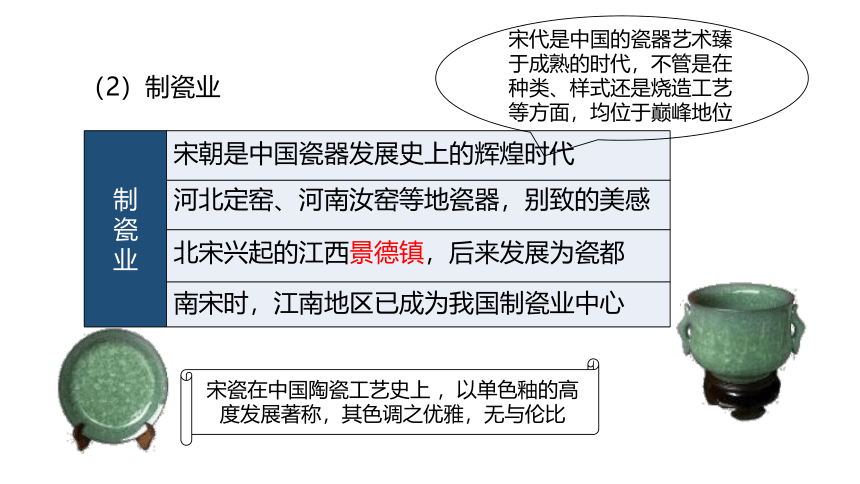

(2)制瓷业

制 瓷 业

宋朝是中国瓷器发展史上的辉煌时代

河北定窑、河南汝窑等地瓷器,别致的美感

北宋兴起的江西景德镇,后来发展为瓷都

南宋时,江南地区已成为我国制瓷业中心

宋瓷在中国陶瓷工艺史上 ,以单色釉的高度发展著称,其色调之优雅,无与伦比

宋代是中国的瓷器艺术臻于成熟的时代,不管是在种类、样式还是烧造工艺等方面,均位于巅峰地位

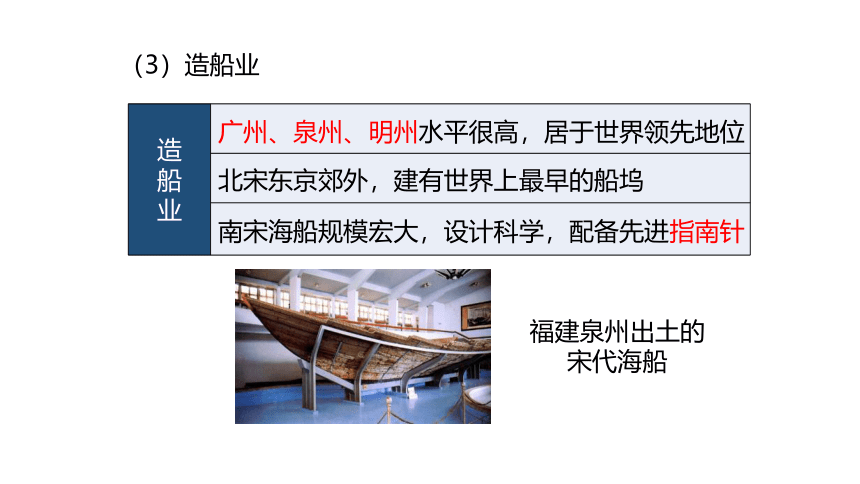

(3)造船业

福建泉州出土的宋代海船

造 船 业

广州、泉州、明州水平很高,居于世界领先地位

北宋东京郊外,建有世界上最早的船坞

南宋海船规模宏大,设计科学,配备先进指南针

①到北宋时代,陕西、山西、河南、山东、河北等省,已大量开采煤炭,作为冶铁原料和家用燃料。

②元朝初年,意大利人马可·波罗于1275年来到中国,看见中国人烧煤炼铁,这是他生平第一次看到煤做燃料。

(4)冶炼业

二.商业和城市的繁荣

榷场是宋辽夏金元各在边境所设的互市交易的场所。

纸币的出现

北宋四川地区出现的“交子”是世界上最早的纸币

南宋时的会子

南宋时,纸币发展成与铜钱并行的货币

中统元宝交钞

至元通行宝钞

元朝将纸币作为主体货币,纸币在全国大范围流通。

元代海外贸易路线图

城市的发展

北宋东京城

北宋的东京城内的许多娱乐兼经营商业的场所叫做“瓦子”。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,有说书、唱曲、耍杂剧、踢球的。摊位有卖饮食、药材、古玩、字画剃头、剪头、相面、算卦的。大的瓦子,可容几千人。昼夜不歇,热闹非凡。

元大都

外国巨价异物及百物之输入此城者,世界诸城无能与比。…百物输入之众,有如川流之不息。仅丝一项,每日入城者计有千车。

经济重心逐步南移

秦汉时期 三国两晋南北朝时期 宋代

落后期

开发期

繁荣期

江南经济发展趋势示意图

三、经济重心南移

南方人口超过北方,户口分布南多北寡。

宋代,南方经济已相当发达,超过北方,国家的财政收入依靠南方。

材料一:(宋朝时)朝廷……实仰东南之财赋……语曰“苏湖熟,天下足。”

——南宋·陆游

材料二:国家根本 ,仰给东南

——《宋史》

商业城市南方多于北方。

南宋时,全国经济重心从北方转移到南方。

1、北方人口南迁既带来了先进的技术和生产经验,也增加了南方的劳动力。

2、北方战乱频繁,南方相对安定。

3、南方自然环境优越。

4、南北方劳动人民的辛勤努力。

(1)重开大运河:裁弯取直,缩短航程。

(2)开辟海运航线,运输江南粮食。

变化 原因

变化一:

变化二:

变化三:

史料探究

四、社会的变化

材料10:宋代科举更为完善。由唐朝的“工商不得入仕”到宋代的“如工商杂类人内有奇才异行、卓然不群者,亦许解送”,基本面向全社会开放,更强调公平竞争,实行糊名法,即将试卷上的姓名、籍贯密封,防止考官舞弊。录取名额大大增加。

材料11:“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。” ——宋蔡襄

材料12:“自魏晋以来,造成门阀之九品中正制度。至是始完全废除。且科举盛行,白衣及第,得通婚与世官,而门第之风亦衰。此实为中古社会上一大变革也。”——邓之诚《中华两千年史》

史料探究

门

第

观

念

的

淡

化

取士不问家世

婚姻不问阀阅

变化一 原因

1.科举制的完善;

2.商品经济的发展;

3.世家大族的衰落。

门第观念

的淡化

史料探究

功利化

材料13:“奴婢贱人,律比畜产”(世袭人身占有) ——《唐律疏议》

材料14:“宋朝无地农民通常与地主签订契约,租种土地,也较少受到契约关系以外的人身束缚。”——《中外历史纲要(上)》

材料15:“仁宗朝,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。”——郭尚武《两宋良贱制度的消亡及其影响》

人身束缚较强

契约关系

趋于平等

史料探究

变化二 原因

1.封建经济的发展;

2.政府户籍制度的

调整。

社会成员

身份趋于

平等

史料探究

平等化

材料16:土地买卖、典当基本不受官府干预,仅办理法律手续,缴纳交易税即可……对于百姓迁移住所、更换职业,以及日常生活标准,官府的限制也比前代更为松弛。

材料17::贫富无定势,田宅无定主,有钱则买,无钱则卖,

富贵盛衰,更迭不常,或昔富今贫,或昔贵而今贱。——南宋:袁采《袁氏世范》

国家对社会的控制相对松弛, 社会流动

性加剧

材料18:商品经济富于流动性和分化性,引起社会变革,在引起变革诸因素中,商品经济是最根本的。——林文勋:《商品经济:唐宋社会变革的根本力量》

史料探究

变化三 原因

1.商品经济的发展

2.科举制的完善

3.国家政策的调整

国家对社会

的控制相对

松弛

史料探究

流动化

原因 社会变化

1.世家大族的衰落; 2.商品经济的发展; 3.科举制度的发展; 4.政府政策的调整。 门第观念的淡化

社会成员身份趋于平等

国家对社会的控制相对松弛

史料探究

(根本原因)

功利化

平等化

流动化

课堂检测

1.宋代盛行婚姻论财,遭到一些士大夫的批评。南宋理学家张弑认为,“婚姻结好,岂为财物?”甚至表示“治其尤甚者,以正风俗”。还有理学家强调婚姻是“合二姓之好”,上能事先祖,下可继后世。这反映了当时理学家

A.淡化婚姻中的宗族观念 B.意图维护礼教纲常

C.背离政府对民俗的引导 D.促成婚姻习俗变革

B

2.宋代,官府强调“民生性命在农,国家根本在农,天下事莫重于农”,“毋舍本逐末”。苏辙说:“凡今农工商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。”郑至道说,士农工商“皆百姓之本业,自生民以来未有能易之者也"。从中可以看出宋代

A.商品经济发展受到阻碍 B.重农抑商政策瓦解

C.社会群体间流动性增强 D.四民社会地位相同

C

3.汴京相国寺“每月五次开放,万姓交易”,“占定两廊,皆诸寺师姑卖绣作、领抹、花朵、珠翠头面、生色销金花样幞头帽子、特髻冠子、条线之类”。材料反映了北宋

A.已有定时一聚的庙会集市 B.商业活动脱离了官吏监管

C.“草市”演进为地方商业中心 D.商人地位远比一般平民优越

A

4.日本所藏中国宋代提举两浙路市舶司“公凭”(官方文书)记载:泉州客商李充“自己船一只”,“往日本国”,随船货物有象眼四十匹、生绢十匹、白绫二十匹及大量瓷器。该史料反映了宋代

A.商贸活动不再受到官府的监管 B.中日之间官民互惠贸易的繁荣

C.“朝贡”贸易体制尚未发展起来 D.“海上丝绸之路”商品外销情况

D

5.《东京梦华录》记载了北宋都城汴京的一景:“亦间或有卖洗面水、煎点汤茶药者,直至天明。其杀猪羊作坊,每人担猪羊及车子上市,动即百数。”此景的出现,表明

A.经济重心开始南移 B.宽松环境利于商业繁荣

C.官营手工业的发展 D.重农抑商政策已经改变

B

第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第11课 辽宋夏金元的经济与社会

辽宋夏金元时期的 经济社会发展与隋唐相比有什么新的变化

探究

北宋学者沈括通过研读唐诗注意到,唐朝人写过不少“富贵诗”,描写当时的“奉养器服之盛”,即奢华生活。在沈括看来,这些描写“乃贫眼所惊耳……此所谓‘不曾近富儿家’”,意思就是没见过世面,不值一提。沈括的话间接反映出,宋人的生活和消费水准明显超过了唐朝,其背景则是经济发展水平的提高。右图为宋墓壁画《夫妻对坐宴饮图》,反映了墓主人家居生活的场景。

宋墓壁画《夫妻对坐宴饮图》

▲

课堂导入

1.原因

2.结果

(1)自东汉后期开始,江南社会经济逐步得到发展

(2)唐朝中晚期至两宋时期,南方战乱较少

(3)北方人口大批南迁,带去了先进生产技术

(1)南方农业发展速度加快,逐渐超过北方

(2)自宋代开始,经济的发展进一步向湘西以西拓展,同时,江西、福建和两广地区也得到很大开发

一.农业和手工业的发展

(一)农业的发展

3.具体表现

(1)粮食作物

特点:稻麦复种制普遍

①水稻产量跃居粮食作物首位

②长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,谚语称:苏湖(常)熟,天下足

水稻:

①南方的水稻种植面积迅速增长

②北宋时将越南传入的占城稻推广到东南地区;南方农民培育出许多优良品种

③南方水稻在宋朝政府的大力提倡下被推广到北方

占城稻

(2)经济作物

特点:在南方有很大发展

茶树:南方各地普遍种植,产茶的州县比以往有所增加

棉花:北宋至南宋初,植棉地区尚限于广东和福建;南宋后期推进到江淮、川蜀一带

辽代统治者采取赐贫农耕牛、垦荒免赋等措施,大力发展农业。

西夏河套和河西走廊地区有完善的的灌溉系统,是主要的粮食生产基地。

金统治者进入中原以后,将具有先进农业文明的汉人迁至东北各地,充实人口,开垦荒地。

元世祖对农业十分重视。中央设立负责农业和水泥机构大司农司,向全国颁布《农桑辑要》一书指导农业生产。

(西夏)其地饶五谷,尤宜稻麦。…… 岁无旱涝之虞。

——《宋史》

(二)手工业的兴盛

1.特点:两宋时期,南方的手工业非常繁荣,纺织业、制瓷业、造船业的成就尤为突出

泉州湾宋代

海船模型

“号为冠天下”的

蜀地丝织品

缠枝牡丹纹梅瓶

(1)纺织业

2.表现

纺 织 业

丝织业

棉纺织业

北宋时,南方胜过北方

发达地区有四川、江浙

南宋后期兴起

海南岛已有较先进的棉纺织工具

棉纺织品种类较多

(2)制瓷业

制 瓷 业

宋朝是中国瓷器发展史上的辉煌时代

河北定窑、河南汝窑等地瓷器,别致的美感

北宋兴起的江西景德镇,后来发展为瓷都

南宋时,江南地区已成为我国制瓷业中心

宋瓷在中国陶瓷工艺史上 ,以单色釉的高度发展著称,其色调之优雅,无与伦比

宋代是中国的瓷器艺术臻于成熟的时代,不管是在种类、样式还是烧造工艺等方面,均位于巅峰地位

(3)造船业

福建泉州出土的宋代海船

造 船 业

广州、泉州、明州水平很高,居于世界领先地位

北宋东京郊外,建有世界上最早的船坞

南宋海船规模宏大,设计科学,配备先进指南针

①到北宋时代,陕西、山西、河南、山东、河北等省,已大量开采煤炭,作为冶铁原料和家用燃料。

②元朝初年,意大利人马可·波罗于1275年来到中国,看见中国人烧煤炼铁,这是他生平第一次看到煤做燃料。

(4)冶炼业

二.商业和城市的繁荣

榷场是宋辽夏金元各在边境所设的互市交易的场所。

纸币的出现

北宋四川地区出现的“交子”是世界上最早的纸币

南宋时的会子

南宋时,纸币发展成与铜钱并行的货币

中统元宝交钞

至元通行宝钞

元朝将纸币作为主体货币,纸币在全国大范围流通。

元代海外贸易路线图

城市的发展

北宋东京城

北宋的东京城内的许多娱乐兼经营商业的场所叫做“瓦子”。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,有说书、唱曲、耍杂剧、踢球的。摊位有卖饮食、药材、古玩、字画剃头、剪头、相面、算卦的。大的瓦子,可容几千人。昼夜不歇,热闹非凡。

元大都

外国巨价异物及百物之输入此城者,世界诸城无能与比。…百物输入之众,有如川流之不息。仅丝一项,每日入城者计有千车。

经济重心逐步南移

秦汉时期 三国两晋南北朝时期 宋代

落后期

开发期

繁荣期

江南经济发展趋势示意图

三、经济重心南移

南方人口超过北方,户口分布南多北寡。

宋代,南方经济已相当发达,超过北方,国家的财政收入依靠南方。

材料一:(宋朝时)朝廷……实仰东南之财赋……语曰“苏湖熟,天下足。”

——南宋·陆游

材料二:国家根本 ,仰给东南

——《宋史》

商业城市南方多于北方。

南宋时,全国经济重心从北方转移到南方。

1、北方人口南迁既带来了先进的技术和生产经验,也增加了南方的劳动力。

2、北方战乱频繁,南方相对安定。

3、南方自然环境优越。

4、南北方劳动人民的辛勤努力。

(1)重开大运河:裁弯取直,缩短航程。

(2)开辟海运航线,运输江南粮食。

变化 原因

变化一:

变化二:

变化三:

史料探究

四、社会的变化

材料10:宋代科举更为完善。由唐朝的“工商不得入仕”到宋代的“如工商杂类人内有奇才异行、卓然不群者,亦许解送”,基本面向全社会开放,更强调公平竞争,实行糊名法,即将试卷上的姓名、籍贯密封,防止考官舞弊。录取名额大大增加。

材料11:“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。” ——宋蔡襄

材料12:“自魏晋以来,造成门阀之九品中正制度。至是始完全废除。且科举盛行,白衣及第,得通婚与世官,而门第之风亦衰。此实为中古社会上一大变革也。”——邓之诚《中华两千年史》

史料探究

门

第

观

念

的

淡

化

取士不问家世

婚姻不问阀阅

变化一 原因

1.科举制的完善;

2.商品经济的发展;

3.世家大族的衰落。

门第观念

的淡化

史料探究

功利化

材料13:“奴婢贱人,律比畜产”(世袭人身占有) ——《唐律疏议》

材料14:“宋朝无地农民通常与地主签订契约,租种土地,也较少受到契约关系以外的人身束缚。”——《中外历史纲要(上)》

材料15:“仁宗朝,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。”——郭尚武《两宋良贱制度的消亡及其影响》

人身束缚较强

契约关系

趋于平等

史料探究

变化二 原因

1.封建经济的发展;

2.政府户籍制度的

调整。

社会成员

身份趋于

平等

史料探究

平等化

材料16:土地买卖、典当基本不受官府干预,仅办理法律手续,缴纳交易税即可……对于百姓迁移住所、更换职业,以及日常生活标准,官府的限制也比前代更为松弛。

材料17::贫富无定势,田宅无定主,有钱则买,无钱则卖,

富贵盛衰,更迭不常,或昔富今贫,或昔贵而今贱。——南宋:袁采《袁氏世范》

国家对社会的控制相对松弛, 社会流动

性加剧

材料18:商品经济富于流动性和分化性,引起社会变革,在引起变革诸因素中,商品经济是最根本的。——林文勋:《商品经济:唐宋社会变革的根本力量》

史料探究

变化三 原因

1.商品经济的发展

2.科举制的完善

3.国家政策的调整

国家对社会

的控制相对

松弛

史料探究

流动化

原因 社会变化

1.世家大族的衰落; 2.商品经济的发展; 3.科举制度的发展; 4.政府政策的调整。 门第观念的淡化

社会成员身份趋于平等

国家对社会的控制相对松弛

史料探究

(根本原因)

功利化

平等化

流动化

课堂检测

1.宋代盛行婚姻论财,遭到一些士大夫的批评。南宋理学家张弑认为,“婚姻结好,岂为财物?”甚至表示“治其尤甚者,以正风俗”。还有理学家强调婚姻是“合二姓之好”,上能事先祖,下可继后世。这反映了当时理学家

A.淡化婚姻中的宗族观念 B.意图维护礼教纲常

C.背离政府对民俗的引导 D.促成婚姻习俗变革

B

2.宋代,官府强调“民生性命在农,国家根本在农,天下事莫重于农”,“毋舍本逐末”。苏辙说:“凡今农工商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。”郑至道说,士农工商“皆百姓之本业,自生民以来未有能易之者也"。从中可以看出宋代

A.商品经济发展受到阻碍 B.重农抑商政策瓦解

C.社会群体间流动性增强 D.四民社会地位相同

C

3.汴京相国寺“每月五次开放,万姓交易”,“占定两廊,皆诸寺师姑卖绣作、领抹、花朵、珠翠头面、生色销金花样幞头帽子、特髻冠子、条线之类”。材料反映了北宋

A.已有定时一聚的庙会集市 B.商业活动脱离了官吏监管

C.“草市”演进为地方商业中心 D.商人地位远比一般平民优越

A

4.日本所藏中国宋代提举两浙路市舶司“公凭”(官方文书)记载:泉州客商李充“自己船一只”,“往日本国”,随船货物有象眼四十匹、生绢十匹、白绫二十匹及大量瓷器。该史料反映了宋代

A.商贸活动不再受到官府的监管 B.中日之间官民互惠贸易的繁荣

C.“朝贡”贸易体制尚未发展起来 D.“海上丝绸之路”商品外销情况

D

5.《东京梦华录》记载了北宋都城汴京的一景:“亦间或有卖洗面水、煎点汤茶药者,直至天明。其杀猪羊作坊,每人担猪羊及车子上市,动即百数。”此景的出现,表明

A.经济重心开始南移 B.宽松环境利于商业繁荣

C.官营手工业的发展 D.重农抑商政策已经改变

B

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进