11. 百年孤独节选 课堂限时训练(Word版,含解析)

文档属性

| 名称 | 11. 百年孤独节选 课堂限时训练(Word版,含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 152.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-21 21:30:22 | ||

图片预览

文档简介

百年孤独(节选)

(45分钟,40分)

一、语言文字运用评价(19分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

一段溪流、一座断桥、一棵古树、一处老宅、一块残碑都有诉说不尽的故事。看似匮乏实则丰富的乡村旅游资源经过______的开发,便会引爆乡村旅游。因此,田园综合体顺应这股大潮______。然而,( ),它将集循环农业、创意农业、农事体验于一体。

对农民来说,______和抛家别亲地进城务工牺牲太大,在本区域内多元发展,从多个产业融合发展中获取收益的模式更为可行。没有比较高的生活状况,人心必背;没有支撑产业的田园综合体,也只能是一副空皮囊。

产业是核心。一个完善的田园综合体应是包含农、林、牧、渔、加工、制造、餐饮、酒店、仓储、保鲜、金融、工商______房地产等行业的三产融合体和城乡复合体。

文化是灵魂。田园综合体要把当地时代形成的风土民情、乡规民约、民俗演艺等发掘出来,让人们可以体验农耕活动和乡村生活的苦乐与礼仪,以此引导人们重新思考生产与消费、城市与乡村、工业与农业的关系,从而产生符合自然规律的自警、自醒行为,在潜移默化中自娱自乐,化身其中。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3分) ( )

A.匠心独运 应运而生 流离失所 以致

B.别具匠心 油然而生 流离失所 以至

C.匠心独运 应运而生 背井离乡 以至

D.别具匠心 油然而生 背井离乡 以致

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分) ( )

A.现今的田园综合体,则在单一的旅游功能上更加丰富

B.现今乡村旅游活动,则在单一的旅游功能上更加丰富

C.现今的田园综合体协同乡村旅游发展

D.现今的乡村旅游协同田园综合体发展

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分) ( )

A.没有比较高的生活水准,人心必背;没有支撑产业的田园综合体,也只能是一副空皮囊。

B.没有比较高的生活状况,人心必背;没有产业支撑的田园综合体,也只能是一副空皮囊。

C.没有比较高的生活水准,人心必背;没有产业支撑的田园综合体,也只能是一副空皮囊。

D.没有比较高的生活待遇,人心必背;田园综合体没有产业支撑,也只能是一副空皮囊。

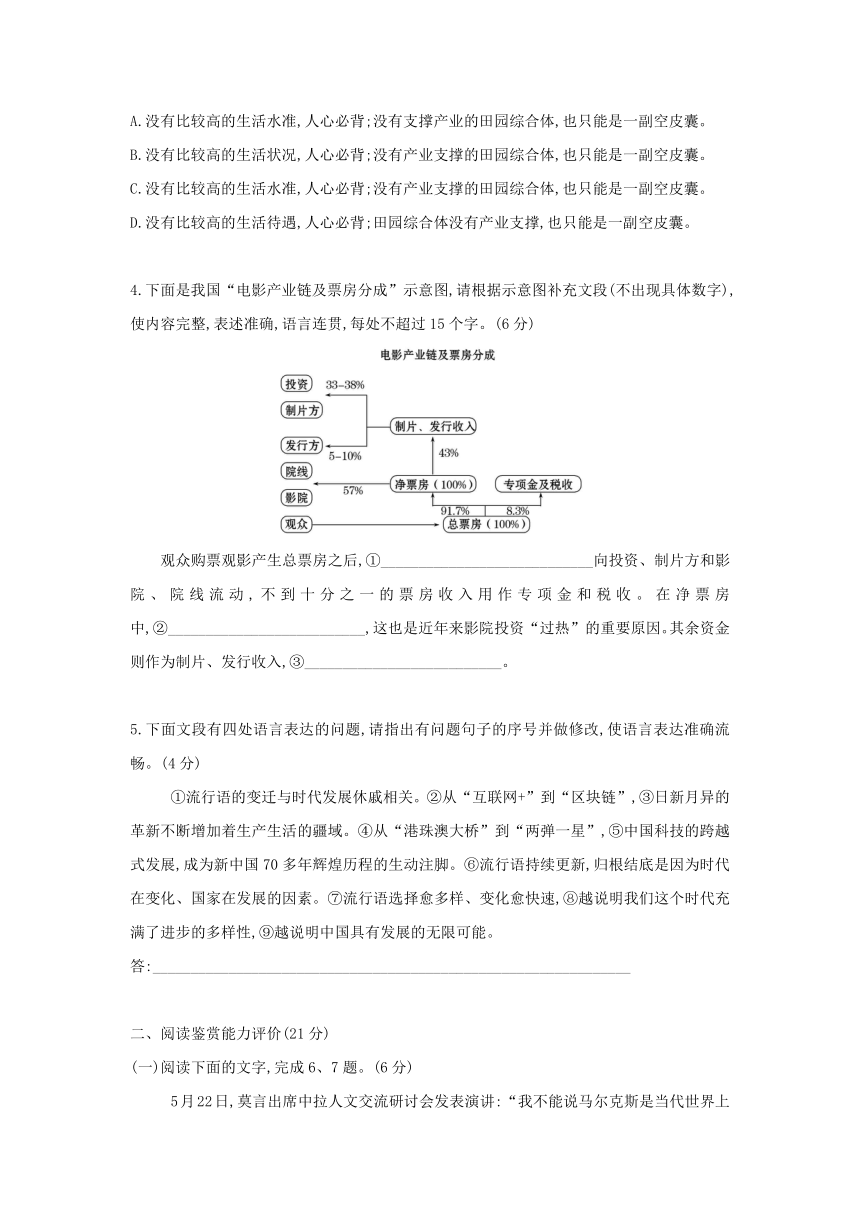

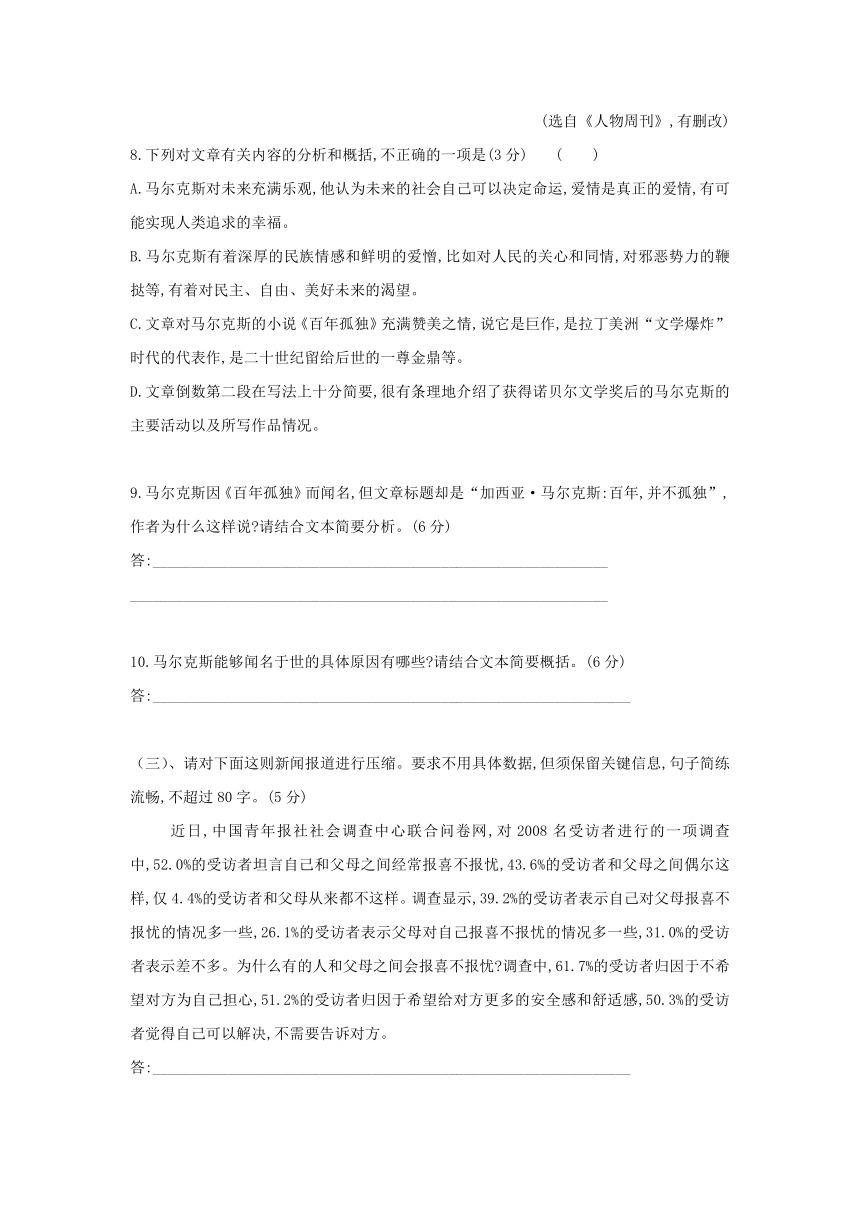

4.下面是我国“电影产业链及票房分成”示意图,请根据示意图补充文段(不出现具体数字),使内容完整,表述准确,语言连贯,每处不超过15个字。(6分)

观众购票观影产生总票房之后,①____________________________向投资、制片方和影院、院线流动,不到十分之一的票房收入用作专项金和税收。在净票房中,②__________________________,这也是近年来影院投资“过热”的重要原因。其余资金则作为制片、发行收入,③__________________________。

5.下面文段有四处语言表达的问题,请指出有问题句子的序号并做修改,使语言表达准确流畅。(4分)

①流行语的变迁与时代发展休戚相关。②从“互联网+”到“区块链”,③日新月异的革新不断增加着生产生活的疆域。④从“港珠澳大桥”到“两弹一星”,⑤中国科技的跨越式发展,成为新中国70多年辉煌历程的生动注脚。⑥流行语持续更新,归根结底是因为时代在变化、国家在发展的因素。⑦流行语选择愈多样、变化愈快速,⑧越说明我们这个时代充满了进步的多样性,⑨越说明中国具有发展的无限可能。

答:_______________________________________________________________

二、阅读鉴赏能力评价(21分)

(一)阅读下面的文字,完成6、7题。(6分)

5月22日,莫言出席中拉人文交流研讨会发表演讲:“我不能说马尔克斯是当代世界上最伟大的作家,但自20世纪60年代至今,世界上的确没有一本书像《百年孤独》那样产生广泛而持久的影响。”莫言称,自己有一个与马尔克斯相见的幻想,“我甚至都想好了见到他时应该说的第一句话,到了后来因为他身体欠佳,这个幻想没有变成现实”,“我当年想好的见到马尔克斯时要说的第一句话就是:‘先生,我在梦中曾经与你一起喝过咖啡,但哥伦比亚的咖啡里面,有点中国绿茶的味道。’”

6.对文段中画线句子的理解,不正确的一项是(3分) ( )

A.这是一个颇富趣味的场景假设,体现了莫言语言的幽默。

B.哥伦比亚的文化也受到了中国文化的影响。

C.咖啡与绿茶,是莫言对两种文化关系的比喻,说明了它们的平等。

D.这句话意在说明中国文化与拉美文化的内在有一个天然的交互性。

7.文段中流露出哪几种情感 请加以概括。(3分)

答:_______________________________________________________________

(二)阅读下面的文字,完成8~10题。(15分)

加西亚·马尔克斯:百年,并不孤独

张 爽

作品比作者本人闻名的例子挺多,《百年孤独》的作者加西亚·马尔克斯就是其中一个。巨作《百年孤独》这部小说自1967年问世以来,已被翻译成40多种语言,影响遍及世界多个国家和地区。

马尔克斯在获诺贝尔奖时的演说——《拉丁美洲的孤独》中提出 “以真正繁荣的理想,来改变貌似繁荣的现实”。可见他跟福克纳一样,对未来都是乐观主义者。这样的人应该越来越多。在马尔克斯所臆想的那个“新型的、锦绣般的、充满活力的乌托邦”里,谁的命运也不能由别人来决定(包括死亡的方式),爱情是真正的爱情,幸福有可能实现,甚至“命中注定处于一百年孤独的世家终将并永远享有存在于世的第二次机会”。

马尔克斯不仅因其丰富的文学创作在世界文坛上享有重要的位置,而且还以其深刻独到的文学创作观和美学追求著称于世。马尔克斯的创作立足拉美大地,怀着深厚的民族感情,表现人民的生活和斗争,鞭挞各种各样的邪恶势力,同情弱小,反对强暴,表达人民对民主、自由和美好未来的渴望,揭示重要的社会问题,暴露形形色色的社会流弊等,从不同的方面反映拉丁美洲的历史和现实,展示当代拉美的社会面貌。马尔克斯的《百年孤独》被认为是拉丁美洲“文学爆炸”时代的代表作品,在世界文学史上占有重要的地位。

当人们提起加西亚·马尔克斯的小说,便自然联想到魔幻现实主义。之所以如此,不仅仅因为马尔克斯的小说创作是魔幻现实主义的,而更重要的是因为魔幻现实主义作为一个文学流派是因马尔克斯的小说而闻名于世的。《百年孤独》无疑是二十世纪留给后世的一尊金鼎,它的保守保证了它的沉积与留传。

他打破的不仅是个人的孤独、他的祖国哥伦比亚的孤独乃至整个拉丁美洲的孤独,还有世界的孤独。人类集体的孤独感,造就出勇于反抗孤独的作家——他们在孤独的挤压下,成为一股与孤独敌对(而不是妥协)的势力。

“孤独”思想一直贯串于马尔克斯的整个创作过程,他用自己的文字刻画了人类心灵中最深刻、最本质的“孤独”。马尔克斯不止一次地向人们指出“孤独”的症结——用他人的模式来解释我们的生活现实,只能使我们显得更加陌生,只能使我们越发感到孤独。

从某种意义上讲,“孤独”思想的原因是马尔克斯的创作理念在于向读者揭示二十世纪上半叶哥伦比亚乃至整个拉丁美洲所处的封闭、落后、腐败和独裁的社会氛围。

与其说马尔克斯是一位因孤独而出名的作家,莫如说他是因谴责孤独而出名的。马尔克斯在努力地提醒人类,孤独是一种异乎寻常的现实,一种每一分钟都发生在世界范围内的实验。无知会造成孤独,自私会造成孤独,竞争与比较同样会造成孤独,而贫穷更是一种孤独,是孤独中最刻骨铭心的一种——甚至可能使一个落后的民族沉沦或枯萎。孤独是文明真正的敌人,不管它是来自主观的还是客观的。但孤独究竟为何物,仅靠马尔克斯一人,无法解释清楚。马尔克斯存在的意义在于吸引更多的人来关注这个问题,关注自身的命运以及别人(哪怕发生在另一个国度、地区或另一半地球)的命运。

马尔克斯所谓孤独,主要是建立在贫穷的基础上的。其实,物质上有限的孤独,导致的是精神上无限的孤独——孤独这个概念比马尔克斯所理解的还要广大。

1982年,马尔克斯获诺贝尔文学奖,并任法国西班牙语文化交流委员会主席。同年,哥伦比亚发生地震,他回到祖国。1985年,《霍乱时期的爱情》发表,被加西亚·马尔克斯称为“一个老式的幸福的爱情故事”。1986年,他的报告文学《里丁智利历险记》第一版被智利政府在圣地亚哥公开销毁,不过这一事件保证了它后来几版的畅销。小说描述一个流亡国外的著名电影导演,秘密地回到他的祖国智利,拍摄一部皮诺切特政府统治下的人民的生活纪录片的经历。

2014年4月17日,这位以孤独闻名于世的老人,在墨西哥首都墨西哥城因病去世。享年87岁。

(选自《人物周刊》,有删改)

8.下列对文章有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分) ( )

A.马尔克斯对未来充满乐观,他认为未来的社会自己可以决定命运,爱情是真正的爱情,有可能实现人类追求的幸福。

B.马尔克斯有着深厚的民族情感和鲜明的爱憎,比如对人民的关心和同情,对邪恶势力的鞭挞等,有着对民主、自由、美好未来的渴望。

C.文章对马尔克斯的小说《百年孤独》充满赞美之情,说它是巨作,是拉丁美洲“文学爆炸”时代的代表作,是二十世纪留给后世的一尊金鼎等。

D.文章倒数第二段在写法上十分简要,很有条理地介绍了获得诺贝尔文学奖后的马尔克斯的主要活动以及所写作品情况。

9.马尔克斯因《百年孤独》而闻名,但文章标题却是“加西亚·马尔克斯:百年,并不孤独”,作者为什么这样说 请结合文本简要分析。(6分)

答:____________________________________________________________

_______________________________________________________________

10.马尔克斯能够闻名于世的具体原因有哪些 请结合文本简要概括。(6分)

答:_______________________________________________________________

(三)、请对下面这则新闻报道进行压缩。要求不用具体数据,但须保留关键信息,句子简练流畅,不超过80字。(5分)

近日,中国青年报社社会调查中心联合问卷网,对2008名受访者进行的一项调查中,52.0%的受访者坦言自己和父母之间经常报喜不报忧,43.6%的受访者和父母之间偶尔这样,仅4.4%的受访者和父母从来都不这样。调查显示,39.2%的受访者表示自己对父母报喜不报忧的情况多一些,26.1%的受访者表示父母对自己报喜不报忧的情况多一些,31.0%的受访者表示差不多。为什么有的人和父母之间会报喜不报忧 调查中,61.7%的受访者归因于不希望对方为自己担心,51.2%的受访者归因于希望给对方更多的安全感和舒适感,50.3%的受访者觉得自己可以解决,不需要告诉对方。

答:_______________________________________________________________

参考答案:

一、语言文字运用评价(19分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

一段溪流、一座断桥、一棵古树、一处老宅、一块残碑都有诉说不尽的故事。看似匮乏实则丰富的乡村旅游资源经过______的开发,便会引爆乡村旅游。因此,田园综合体顺应这股大潮______。然而,( ),它将集循环农业、创意农业、农事体验于一体。

对农民来说,______和抛家别亲地进城务工牺牲太大,在本区域内多元发展,从多个产业融合发展中获取收益的模式更为可行。没有比较高的生活状况,人心必背;没有支撑产业的田园综合体,也只能是一副空皮囊。

产业是核心。一个完善的田园综合体应是包含农、林、牧、渔、加工、制造、餐饮、酒店、仓储、保鲜、金融、工商______房地产等行业的三产融合体和城乡复合体。

文化是灵魂。田园综合体要把当地时代形成的风土民情、乡规民约、民俗演艺等发掘出来,让人们可以体验农耕活动和乡村生活的苦乐与礼仪,以此引导人们重新思考生产与消费、城市与乡村、工业与农业的关系,从而产生符合自然规律的自警、自醒行为,在潜移默化中自娱自乐,化身其中。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3分) ( )

A.匠心独运 应运而生 流离失所 以致

B.别具匠心 油然而生 流离失所 以至

C.匠心独运 应运而生 背井离乡 以至

D.别具匠心 油然而生 背井离乡 以致

【解析】选C。先看第二空:“应运而生”原指顺应天命而降生,后泛指随着某种形势而产生;“油然而生”指自然而然地产生,多指思想感情。第二空形容“这股大潮”,应选“应运而生”,据此可排除B、D两项。再看第三空:“背井离乡”指离开了故乡,在外地生活(多指不得已的);“流离失所”指到处流浪,没有安身的地方。语境为“农民进城务工”,应选“背井离乡”,据此排除A项。

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分) ( )

A.现今的田园综合体,则在单一的旅游功能上更加丰富

B.现今乡村旅游活动,则在单一的旅游功能上更加丰富

C.现今的田园综合体协同乡村旅游发展

D.现今的乡村旅游协同田园综合体发展

【解析】选A。括号中的内容承接前文话题“田园综合体”,交代的内容是关于“乡村旅游”之事,括号后的“它将集循环农业、创意农业、农事体验于一体”说明功能增多,故选A。

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分) ( )

A.没有比较高的生活水准,人心必背;没有支撑产业的田园综合体,也只能是一副空皮囊。

B.没有比较高的生活状况,人心必背;没有产业支撑的田园综合体,也只能是一副空皮囊。

C.没有比较高的生活水准,人心必背;没有产业支撑的田园综合体,也只能是一副空皮囊。

D.没有比较高的生活待遇,人心必背;田园综合体没有产业支撑,也只能是一副空皮囊。

【解析】选C。原句有两处语病:一是搭配不当,“比较高”不能修饰中心词“状况”,可将“状况”改为“水准”;二是语序不当,“支撑产业”应改为“产业支撑”。据此排除A、B、D三项。

4.下面是我国“电影产业链及票房分成”示意图,请根据示意图补充文段(不出现具体数字),使内容完整,表述准确,语言连贯,每处不超过15个字。(6分)

观众购票观影产生总票房之后,①____________________________向投资、制片方和影院、院线流动,不到十分之一的票房收入用作专项金和税收。在净票房中,②__________________________,这也是近年来影院投资“过热”的重要原因。其余资金则作为制片、发行收入,③__________________________。

参考答案:①超过九成(票房)资金 ②过半资金流向院线、影院 ③(按比例)分给投资、制片方和发行方

5.下面文段有四处语言表达的问题,请指出有问题句子的序号并做修改,使语言表达准确流畅。(4分)

①流行语的变迁与时代发展休戚相关。②从“互联网+”到“区块链”,③日新月异的革新不断增加着生产生活的疆域。④从“港珠澳大桥”到“两弹一星”,⑤中国科技的跨越式发展,成为新中国70多年辉煌历程的生动注脚。⑥流行语持续更新,归根结底是因为时代在变化、国家在发展的因素。⑦流行语选择愈多样、变化愈快速,⑧越说明我们这个时代充满了进步的多样性,⑨越说明中国具有发展的无限可能。

答:_______________________________________________________________

参考答案:①“休戚相关”改为“息息相关”;③“增加”改为“拓展”;④“从‘港珠澳大桥’到‘两弹一星’”改为“从‘两弹一星’到‘港珠澳大桥’”;⑥删去“的因素”。

二、阅读鉴赏能力评价(21分)

(一)阅读下面的文字,完成6、7题。(6分)

5月22日,莫言出席中拉人文交流研讨会发表演讲:“我不能说马尔克斯是当代世界上最伟大的作家,但自20世纪60年代至今,世界上的确没有一本书像《百年孤独》那样产生广泛而持久的影响。”莫言称,自己有一个与马尔克斯相见的幻想,“我甚至都想好了见到他时应该说的第一句话,到了后来因为他身体欠佳,这个幻想没有变成现实”,“我当年想好的见到马尔克斯时要说的第一句话就是:‘先生,我在梦中曾经与你一起喝过咖啡,但哥伦比亚的咖啡里面,有点中国绿茶的味道。’”

6.对文段中画线句子的理解,不正确的一项是(3分) ( )

A.这是一个颇富趣味的场景假设,体现了莫言语言的幽默。

B.哥伦比亚的文化也受到了中国文化的影响。

C.咖啡与绿茶,是莫言对两种文化关系的比喻,说明了它们的平等。

D.这句话意在说明中国文化与拉美文化的内在有一个天然的交互性。

【解析】选C。“咖啡与绿茶”用了借代修辞,并不是说明平等。

7.文段中流露出哪几种情感 请加以概括。(3分)

答:_______________________________________________________________

答案:①崇敬(赞美);②遗憾;③感激。

(二)阅读下面的文字,完成8~10题。(15分)

加西亚·马尔克斯:百年,并不孤独

张 爽

作品比作者本人闻名的例子挺多,《百年孤独》的作者加西亚·马尔克斯就是其中一个。巨作《百年孤独》这部小说自1967年问世以来,已被翻译成40多种语言,影响遍及世界多个国家和地区。

马尔克斯在获诺贝尔奖时的演说——《拉丁美洲的孤独》中提出 “以真正繁荣的理想,来改变貌似繁荣的现实”。可见他跟福克纳一样,对未来都是乐观主义者。这样的人应该越来越多。在马尔克斯所臆想的那个“新型的、锦绣般的、充满活力的乌托邦”里,谁的命运也不能由别人来决定(包括死亡的方式),爱情是真正的爱情,幸福有可能实现,甚至“命中注定处于一百年孤独的世家终将并永远享有存在于世的第二次机会”。

马尔克斯不仅因其丰富的文学创作在世界文坛上享有重要的位置,而且还以其深刻独到的文学创作观和美学追求著称于世。马尔克斯的创作立足拉美大地,怀着深厚的民族感情,表现人民的生活和斗争,鞭挞各种各样的邪恶势力,同情弱小,反对强暴,表达人民对民主、自由和美好未来的渴望,揭示重要的社会问题,暴露形形色色的社会流弊等,从不同的方面反映拉丁美洲的历史和现实,展示当代拉美的社会面貌。马尔克斯的《百年孤独》被认为是拉丁美洲“文学爆炸”时代的代表作品,在世界文学史上占有重要的地位。

当人们提起加西亚·马尔克斯的小说,便自然联想到魔幻现实主义。之所以如此,不仅仅因为马尔克斯的小说创作是魔幻现实主义的,而更重要的是因为魔幻现实主义作为一个文学流派是因马尔克斯的小说而闻名于世的。《百年孤独》无疑是二十世纪留给后世的一尊金鼎,它的保守保证了它的沉积与留传。

他打破的不仅是个人的孤独、他的祖国哥伦比亚的孤独乃至整个拉丁美洲的孤独,还有世界的孤独。人类集体的孤独感,造就出勇于反抗孤独的作家——他们在孤独的挤压下,成为一股与孤独敌对(而不是妥协)的势力。

“孤独”思想一直贯串于马尔克斯的整个创作过程,他用自己的文字刻画了人类心灵中最深刻、最本质的“孤独”。马尔克斯不止一次地向人们指出“孤独”的症结——用他人的模式来解释我们的生活现实,只能使我们显得更加陌生,只能使我们越发感到孤独。

从某种意义上讲,“孤独”思想的原因是马尔克斯的创作理念在于向读者揭示二十世纪上半叶哥伦比亚乃至整个拉丁美洲所处的封闭、落后、腐败和独裁的社会氛围。

与其说马尔克斯是一位因孤独而出名的作家,莫如说他是因谴责孤独而出名的。马尔克斯在努力地提醒人类,孤独是一种异乎寻常的现实,一种每一分钟都发生在世界范围内的实验。无知会造成孤独,自私会造成孤独,竞争与比较同样会造成孤独,而贫穷更是一种孤独,是孤独中最刻骨铭心的一种——甚至可能使一个落后的民族沉沦或枯萎。孤独是文明真正的敌人,不管它是来自主观的还是客观的。但孤独究竟为何物,仅靠马尔克斯一人,无法解释清楚。马尔克斯存在的意义在于吸引更多的人来关注这个问题,关注自身的命运以及别人(哪怕发生在另一个国度、地区或另一半地球)的命运。

马尔克斯所谓孤独,主要是建立在贫穷的基础上的。其实,物质上有限的孤独,导致的是精神上无限的孤独——孤独这个概念比马尔克斯所理解的还要广大。

1982年,马尔克斯获诺贝尔文学奖,并任法国西班牙语文化交流委员会主席。同年,哥伦比亚发生地震,他回到祖国。1985年,《霍乱时期的爱情》发表,被加西亚·马尔克斯称为“一个老式的幸福的爱情故事”。1986年,他的报告文学《里丁智利历险记》第一版被智利政府在圣地亚哥公开销毁,不过这一事件保证了它后来几版的畅销。小说描述一个流亡国外的著名电影导演,秘密地回到他的祖国智利,拍摄一部皮诺切特政府统治下的人民的生活纪录片的经历。

2014年4月17日,这位以孤独闻名于世的老人,在墨西哥首都墨西哥城因病去世。享年87岁。

(选自《人物周刊》,有删改)

8.下列对文章有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分) ( )

A.马尔克斯对未来充满乐观,他认为未来的社会自己可以决定命运,爱情是真正的爱情,有可能实现人类追求的幸福。

B.马尔克斯有着深厚的民族情感和鲜明的爱憎,比如对人民的关心和同情,对邪恶势力的鞭挞等,有着对民主、自由、美好未来的渴望。

C.文章对马尔克斯的小说《百年孤独》充满赞美之情,说它是巨作,是拉丁美洲“文学爆炸”时代的代表作,是二十世纪留给后世的一尊金鼎等。

D.文章倒数第二段在写法上十分简要,很有条理地介绍了获得诺贝尔文学奖后的马尔克斯的主要活动以及所写作品情况。

【解析】选A。“自己可以……幸福”是在他臆想的“乌托邦”里,而不是“未来的社会”。

9.马尔克斯因《百年孤独》而闻名,但文章标题却是“加西亚·马尔克斯:百年,并不孤独”,作者为什么这样说 请结合文本简要分析。(6分)

答:____________________________________________________________

_______________________________________________________________

参考答案:①虽然加西亚·马尔克斯因小说《百年孤独》闻名于世,但马尔克斯本人并不孤独,他谴责孤独,打破了世界的孤独。②马尔克斯的小说《百年孤独》对后世的影响很大,后人没有忘记这位伟大的作家,所以即便是去世后的马尔克斯也不孤独。③小说《百年孤独》的题目虽然是“百年孤独”,但小说表达的主题不是孤独的,作者也不是孤独的。

10.马尔克斯能够闻名于世的具体原因有哪些 请结合文本简要概括。(6分)

答:_______________________________________________________________

参考答案:①文学创作丰富,作品影响深远。如《百年孤独》被译成40多种语言,马尔克斯还因为《百年孤独》获得诺贝尔文学奖。②有深刻独到的文学创作观和美学追求。马尔克斯的创作立足拉丁美洲,从不同的侧面反映了拉丁美洲的历史和现实,展示了当代拉美的社会面貌。③马尔克斯的小说创作是魔幻现实主义的,其小说还令魔幻现实主义这一文学流派闻名于世。④他用自己的文字刻画人类心灵中最深刻、最本质的孤独,打破了世界的孤独,吸引更多的人来关注孤独的问题,关注自身的命运以及别人的命运。

(三)、请对下面这则新闻报道进行压缩。要求不用具体数据,但须保留关键信息,句子简练流畅,不超过80字。(5分)

近日,中国青年报社社会调查中心联合问卷网,对2008名受访者进行的一项调查中,52.0%的受访者坦言自己和父母之间经常报喜不报忧,43.6%的受访者和父母之间偶尔这样,仅4.4%的受访者和父母从来都不这样。调查显示,39.2%的受访者表示自己对父母报喜不报忧的情况多一些,26.1%的受访者表示父母对自己报喜不报忧的情况多一些,31.0%的受访者表示差不多。为什么有的人和父母之间会报喜不报忧 调查中,61.7%的受访者归因于不希望对方为自己担心,51.2%的受访者归因于希望给对方更多的安全感和舒适感,50.3%的受访者觉得自己可以解决,不需要告诉对方。

答:_______________________________________________________________

参考答案:绝大多数受访者坦言自己与父母之间经常或偶尔报喜不报忧;这个现象究竟是孩子对父母还是父母对孩子的情况更多,不同家庭表现有差异;但其原因大多是为对方考虑(或怕对方担心)。

PAGE

(45分钟,40分)

一、语言文字运用评价(19分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

一段溪流、一座断桥、一棵古树、一处老宅、一块残碑都有诉说不尽的故事。看似匮乏实则丰富的乡村旅游资源经过______的开发,便会引爆乡村旅游。因此,田园综合体顺应这股大潮______。然而,( ),它将集循环农业、创意农业、农事体验于一体。

对农民来说,______和抛家别亲地进城务工牺牲太大,在本区域内多元发展,从多个产业融合发展中获取收益的模式更为可行。没有比较高的生活状况,人心必背;没有支撑产业的田园综合体,也只能是一副空皮囊。

产业是核心。一个完善的田园综合体应是包含农、林、牧、渔、加工、制造、餐饮、酒店、仓储、保鲜、金融、工商______房地产等行业的三产融合体和城乡复合体。

文化是灵魂。田园综合体要把当地时代形成的风土民情、乡规民约、民俗演艺等发掘出来,让人们可以体验农耕活动和乡村生活的苦乐与礼仪,以此引导人们重新思考生产与消费、城市与乡村、工业与农业的关系,从而产生符合自然规律的自警、自醒行为,在潜移默化中自娱自乐,化身其中。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3分) ( )

A.匠心独运 应运而生 流离失所 以致

B.别具匠心 油然而生 流离失所 以至

C.匠心独运 应运而生 背井离乡 以至

D.别具匠心 油然而生 背井离乡 以致

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分) ( )

A.现今的田园综合体,则在单一的旅游功能上更加丰富

B.现今乡村旅游活动,则在单一的旅游功能上更加丰富

C.现今的田园综合体协同乡村旅游发展

D.现今的乡村旅游协同田园综合体发展

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分) ( )

A.没有比较高的生活水准,人心必背;没有支撑产业的田园综合体,也只能是一副空皮囊。

B.没有比较高的生活状况,人心必背;没有产业支撑的田园综合体,也只能是一副空皮囊。

C.没有比较高的生活水准,人心必背;没有产业支撑的田园综合体,也只能是一副空皮囊。

D.没有比较高的生活待遇,人心必背;田园综合体没有产业支撑,也只能是一副空皮囊。

4.下面是我国“电影产业链及票房分成”示意图,请根据示意图补充文段(不出现具体数字),使内容完整,表述准确,语言连贯,每处不超过15个字。(6分)

观众购票观影产生总票房之后,①____________________________向投资、制片方和影院、院线流动,不到十分之一的票房收入用作专项金和税收。在净票房中,②__________________________,这也是近年来影院投资“过热”的重要原因。其余资金则作为制片、发行收入,③__________________________。

5.下面文段有四处语言表达的问题,请指出有问题句子的序号并做修改,使语言表达准确流畅。(4分)

①流行语的变迁与时代发展休戚相关。②从“互联网+”到“区块链”,③日新月异的革新不断增加着生产生活的疆域。④从“港珠澳大桥”到“两弹一星”,⑤中国科技的跨越式发展,成为新中国70多年辉煌历程的生动注脚。⑥流行语持续更新,归根结底是因为时代在变化、国家在发展的因素。⑦流行语选择愈多样、变化愈快速,⑧越说明我们这个时代充满了进步的多样性,⑨越说明中国具有发展的无限可能。

答:_______________________________________________________________

二、阅读鉴赏能力评价(21分)

(一)阅读下面的文字,完成6、7题。(6分)

5月22日,莫言出席中拉人文交流研讨会发表演讲:“我不能说马尔克斯是当代世界上最伟大的作家,但自20世纪60年代至今,世界上的确没有一本书像《百年孤独》那样产生广泛而持久的影响。”莫言称,自己有一个与马尔克斯相见的幻想,“我甚至都想好了见到他时应该说的第一句话,到了后来因为他身体欠佳,这个幻想没有变成现实”,“我当年想好的见到马尔克斯时要说的第一句话就是:‘先生,我在梦中曾经与你一起喝过咖啡,但哥伦比亚的咖啡里面,有点中国绿茶的味道。’”

6.对文段中画线句子的理解,不正确的一项是(3分) ( )

A.这是一个颇富趣味的场景假设,体现了莫言语言的幽默。

B.哥伦比亚的文化也受到了中国文化的影响。

C.咖啡与绿茶,是莫言对两种文化关系的比喻,说明了它们的平等。

D.这句话意在说明中国文化与拉美文化的内在有一个天然的交互性。

7.文段中流露出哪几种情感 请加以概括。(3分)

答:_______________________________________________________________

(二)阅读下面的文字,完成8~10题。(15分)

加西亚·马尔克斯:百年,并不孤独

张 爽

作品比作者本人闻名的例子挺多,《百年孤独》的作者加西亚·马尔克斯就是其中一个。巨作《百年孤独》这部小说自1967年问世以来,已被翻译成40多种语言,影响遍及世界多个国家和地区。

马尔克斯在获诺贝尔奖时的演说——《拉丁美洲的孤独》中提出 “以真正繁荣的理想,来改变貌似繁荣的现实”。可见他跟福克纳一样,对未来都是乐观主义者。这样的人应该越来越多。在马尔克斯所臆想的那个“新型的、锦绣般的、充满活力的乌托邦”里,谁的命运也不能由别人来决定(包括死亡的方式),爱情是真正的爱情,幸福有可能实现,甚至“命中注定处于一百年孤独的世家终将并永远享有存在于世的第二次机会”。

马尔克斯不仅因其丰富的文学创作在世界文坛上享有重要的位置,而且还以其深刻独到的文学创作观和美学追求著称于世。马尔克斯的创作立足拉美大地,怀着深厚的民族感情,表现人民的生活和斗争,鞭挞各种各样的邪恶势力,同情弱小,反对强暴,表达人民对民主、自由和美好未来的渴望,揭示重要的社会问题,暴露形形色色的社会流弊等,从不同的方面反映拉丁美洲的历史和现实,展示当代拉美的社会面貌。马尔克斯的《百年孤独》被认为是拉丁美洲“文学爆炸”时代的代表作品,在世界文学史上占有重要的地位。

当人们提起加西亚·马尔克斯的小说,便自然联想到魔幻现实主义。之所以如此,不仅仅因为马尔克斯的小说创作是魔幻现实主义的,而更重要的是因为魔幻现实主义作为一个文学流派是因马尔克斯的小说而闻名于世的。《百年孤独》无疑是二十世纪留给后世的一尊金鼎,它的保守保证了它的沉积与留传。

他打破的不仅是个人的孤独、他的祖国哥伦比亚的孤独乃至整个拉丁美洲的孤独,还有世界的孤独。人类集体的孤独感,造就出勇于反抗孤独的作家——他们在孤独的挤压下,成为一股与孤独敌对(而不是妥协)的势力。

“孤独”思想一直贯串于马尔克斯的整个创作过程,他用自己的文字刻画了人类心灵中最深刻、最本质的“孤独”。马尔克斯不止一次地向人们指出“孤独”的症结——用他人的模式来解释我们的生活现实,只能使我们显得更加陌生,只能使我们越发感到孤独。

从某种意义上讲,“孤独”思想的原因是马尔克斯的创作理念在于向读者揭示二十世纪上半叶哥伦比亚乃至整个拉丁美洲所处的封闭、落后、腐败和独裁的社会氛围。

与其说马尔克斯是一位因孤独而出名的作家,莫如说他是因谴责孤独而出名的。马尔克斯在努力地提醒人类,孤独是一种异乎寻常的现实,一种每一分钟都发生在世界范围内的实验。无知会造成孤独,自私会造成孤独,竞争与比较同样会造成孤独,而贫穷更是一种孤独,是孤独中最刻骨铭心的一种——甚至可能使一个落后的民族沉沦或枯萎。孤独是文明真正的敌人,不管它是来自主观的还是客观的。但孤独究竟为何物,仅靠马尔克斯一人,无法解释清楚。马尔克斯存在的意义在于吸引更多的人来关注这个问题,关注自身的命运以及别人(哪怕发生在另一个国度、地区或另一半地球)的命运。

马尔克斯所谓孤独,主要是建立在贫穷的基础上的。其实,物质上有限的孤独,导致的是精神上无限的孤独——孤独这个概念比马尔克斯所理解的还要广大。

1982年,马尔克斯获诺贝尔文学奖,并任法国西班牙语文化交流委员会主席。同年,哥伦比亚发生地震,他回到祖国。1985年,《霍乱时期的爱情》发表,被加西亚·马尔克斯称为“一个老式的幸福的爱情故事”。1986年,他的报告文学《里丁智利历险记》第一版被智利政府在圣地亚哥公开销毁,不过这一事件保证了它后来几版的畅销。小说描述一个流亡国外的著名电影导演,秘密地回到他的祖国智利,拍摄一部皮诺切特政府统治下的人民的生活纪录片的经历。

2014年4月17日,这位以孤独闻名于世的老人,在墨西哥首都墨西哥城因病去世。享年87岁。

(选自《人物周刊》,有删改)

8.下列对文章有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分) ( )

A.马尔克斯对未来充满乐观,他认为未来的社会自己可以决定命运,爱情是真正的爱情,有可能实现人类追求的幸福。

B.马尔克斯有着深厚的民族情感和鲜明的爱憎,比如对人民的关心和同情,对邪恶势力的鞭挞等,有着对民主、自由、美好未来的渴望。

C.文章对马尔克斯的小说《百年孤独》充满赞美之情,说它是巨作,是拉丁美洲“文学爆炸”时代的代表作,是二十世纪留给后世的一尊金鼎等。

D.文章倒数第二段在写法上十分简要,很有条理地介绍了获得诺贝尔文学奖后的马尔克斯的主要活动以及所写作品情况。

9.马尔克斯因《百年孤独》而闻名,但文章标题却是“加西亚·马尔克斯:百年,并不孤独”,作者为什么这样说 请结合文本简要分析。(6分)

答:____________________________________________________________

_______________________________________________________________

10.马尔克斯能够闻名于世的具体原因有哪些 请结合文本简要概括。(6分)

答:_______________________________________________________________

(三)、请对下面这则新闻报道进行压缩。要求不用具体数据,但须保留关键信息,句子简练流畅,不超过80字。(5分)

近日,中国青年报社社会调查中心联合问卷网,对2008名受访者进行的一项调查中,52.0%的受访者坦言自己和父母之间经常报喜不报忧,43.6%的受访者和父母之间偶尔这样,仅4.4%的受访者和父母从来都不这样。调查显示,39.2%的受访者表示自己对父母报喜不报忧的情况多一些,26.1%的受访者表示父母对自己报喜不报忧的情况多一些,31.0%的受访者表示差不多。为什么有的人和父母之间会报喜不报忧 调查中,61.7%的受访者归因于不希望对方为自己担心,51.2%的受访者归因于希望给对方更多的安全感和舒适感,50.3%的受访者觉得自己可以解决,不需要告诉对方。

答:_______________________________________________________________

参考答案:

一、语言文字运用评价(19分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

一段溪流、一座断桥、一棵古树、一处老宅、一块残碑都有诉说不尽的故事。看似匮乏实则丰富的乡村旅游资源经过______的开发,便会引爆乡村旅游。因此,田园综合体顺应这股大潮______。然而,( ),它将集循环农业、创意农业、农事体验于一体。

对农民来说,______和抛家别亲地进城务工牺牲太大,在本区域内多元发展,从多个产业融合发展中获取收益的模式更为可行。没有比较高的生活状况,人心必背;没有支撑产业的田园综合体,也只能是一副空皮囊。

产业是核心。一个完善的田园综合体应是包含农、林、牧、渔、加工、制造、餐饮、酒店、仓储、保鲜、金融、工商______房地产等行业的三产融合体和城乡复合体。

文化是灵魂。田园综合体要把当地时代形成的风土民情、乡规民约、民俗演艺等发掘出来,让人们可以体验农耕活动和乡村生活的苦乐与礼仪,以此引导人们重新思考生产与消费、城市与乡村、工业与农业的关系,从而产生符合自然规律的自警、自醒行为,在潜移默化中自娱自乐,化身其中。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3分) ( )

A.匠心独运 应运而生 流离失所 以致

B.别具匠心 油然而生 流离失所 以至

C.匠心独运 应运而生 背井离乡 以至

D.别具匠心 油然而生 背井离乡 以致

【解析】选C。先看第二空:“应运而生”原指顺应天命而降生,后泛指随着某种形势而产生;“油然而生”指自然而然地产生,多指思想感情。第二空形容“这股大潮”,应选“应运而生”,据此可排除B、D两项。再看第三空:“背井离乡”指离开了故乡,在外地生活(多指不得已的);“流离失所”指到处流浪,没有安身的地方。语境为“农民进城务工”,应选“背井离乡”,据此排除A项。

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分) ( )

A.现今的田园综合体,则在单一的旅游功能上更加丰富

B.现今乡村旅游活动,则在单一的旅游功能上更加丰富

C.现今的田园综合体协同乡村旅游发展

D.现今的乡村旅游协同田园综合体发展

【解析】选A。括号中的内容承接前文话题“田园综合体”,交代的内容是关于“乡村旅游”之事,括号后的“它将集循环农业、创意农业、农事体验于一体”说明功能增多,故选A。

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分) ( )

A.没有比较高的生活水准,人心必背;没有支撑产业的田园综合体,也只能是一副空皮囊。

B.没有比较高的生活状况,人心必背;没有产业支撑的田园综合体,也只能是一副空皮囊。

C.没有比较高的生活水准,人心必背;没有产业支撑的田园综合体,也只能是一副空皮囊。

D.没有比较高的生活待遇,人心必背;田园综合体没有产业支撑,也只能是一副空皮囊。

【解析】选C。原句有两处语病:一是搭配不当,“比较高”不能修饰中心词“状况”,可将“状况”改为“水准”;二是语序不当,“支撑产业”应改为“产业支撑”。据此排除A、B、D三项。

4.下面是我国“电影产业链及票房分成”示意图,请根据示意图补充文段(不出现具体数字),使内容完整,表述准确,语言连贯,每处不超过15个字。(6分)

观众购票观影产生总票房之后,①____________________________向投资、制片方和影院、院线流动,不到十分之一的票房收入用作专项金和税收。在净票房中,②__________________________,这也是近年来影院投资“过热”的重要原因。其余资金则作为制片、发行收入,③__________________________。

参考答案:①超过九成(票房)资金 ②过半资金流向院线、影院 ③(按比例)分给投资、制片方和发行方

5.下面文段有四处语言表达的问题,请指出有问题句子的序号并做修改,使语言表达准确流畅。(4分)

①流行语的变迁与时代发展休戚相关。②从“互联网+”到“区块链”,③日新月异的革新不断增加着生产生活的疆域。④从“港珠澳大桥”到“两弹一星”,⑤中国科技的跨越式发展,成为新中国70多年辉煌历程的生动注脚。⑥流行语持续更新,归根结底是因为时代在变化、国家在发展的因素。⑦流行语选择愈多样、变化愈快速,⑧越说明我们这个时代充满了进步的多样性,⑨越说明中国具有发展的无限可能。

答:_______________________________________________________________

参考答案:①“休戚相关”改为“息息相关”;③“增加”改为“拓展”;④“从‘港珠澳大桥’到‘两弹一星’”改为“从‘两弹一星’到‘港珠澳大桥’”;⑥删去“的因素”。

二、阅读鉴赏能力评价(21分)

(一)阅读下面的文字,完成6、7题。(6分)

5月22日,莫言出席中拉人文交流研讨会发表演讲:“我不能说马尔克斯是当代世界上最伟大的作家,但自20世纪60年代至今,世界上的确没有一本书像《百年孤独》那样产生广泛而持久的影响。”莫言称,自己有一个与马尔克斯相见的幻想,“我甚至都想好了见到他时应该说的第一句话,到了后来因为他身体欠佳,这个幻想没有变成现实”,“我当年想好的见到马尔克斯时要说的第一句话就是:‘先生,我在梦中曾经与你一起喝过咖啡,但哥伦比亚的咖啡里面,有点中国绿茶的味道。’”

6.对文段中画线句子的理解,不正确的一项是(3分) ( )

A.这是一个颇富趣味的场景假设,体现了莫言语言的幽默。

B.哥伦比亚的文化也受到了中国文化的影响。

C.咖啡与绿茶,是莫言对两种文化关系的比喻,说明了它们的平等。

D.这句话意在说明中国文化与拉美文化的内在有一个天然的交互性。

【解析】选C。“咖啡与绿茶”用了借代修辞,并不是说明平等。

7.文段中流露出哪几种情感 请加以概括。(3分)

答:_______________________________________________________________

答案:①崇敬(赞美);②遗憾;③感激。

(二)阅读下面的文字,完成8~10题。(15分)

加西亚·马尔克斯:百年,并不孤独

张 爽

作品比作者本人闻名的例子挺多,《百年孤独》的作者加西亚·马尔克斯就是其中一个。巨作《百年孤独》这部小说自1967年问世以来,已被翻译成40多种语言,影响遍及世界多个国家和地区。

马尔克斯在获诺贝尔奖时的演说——《拉丁美洲的孤独》中提出 “以真正繁荣的理想,来改变貌似繁荣的现实”。可见他跟福克纳一样,对未来都是乐观主义者。这样的人应该越来越多。在马尔克斯所臆想的那个“新型的、锦绣般的、充满活力的乌托邦”里,谁的命运也不能由别人来决定(包括死亡的方式),爱情是真正的爱情,幸福有可能实现,甚至“命中注定处于一百年孤独的世家终将并永远享有存在于世的第二次机会”。

马尔克斯不仅因其丰富的文学创作在世界文坛上享有重要的位置,而且还以其深刻独到的文学创作观和美学追求著称于世。马尔克斯的创作立足拉美大地,怀着深厚的民族感情,表现人民的生活和斗争,鞭挞各种各样的邪恶势力,同情弱小,反对强暴,表达人民对民主、自由和美好未来的渴望,揭示重要的社会问题,暴露形形色色的社会流弊等,从不同的方面反映拉丁美洲的历史和现实,展示当代拉美的社会面貌。马尔克斯的《百年孤独》被认为是拉丁美洲“文学爆炸”时代的代表作品,在世界文学史上占有重要的地位。

当人们提起加西亚·马尔克斯的小说,便自然联想到魔幻现实主义。之所以如此,不仅仅因为马尔克斯的小说创作是魔幻现实主义的,而更重要的是因为魔幻现实主义作为一个文学流派是因马尔克斯的小说而闻名于世的。《百年孤独》无疑是二十世纪留给后世的一尊金鼎,它的保守保证了它的沉积与留传。

他打破的不仅是个人的孤独、他的祖国哥伦比亚的孤独乃至整个拉丁美洲的孤独,还有世界的孤独。人类集体的孤独感,造就出勇于反抗孤独的作家——他们在孤独的挤压下,成为一股与孤独敌对(而不是妥协)的势力。

“孤独”思想一直贯串于马尔克斯的整个创作过程,他用自己的文字刻画了人类心灵中最深刻、最本质的“孤独”。马尔克斯不止一次地向人们指出“孤独”的症结——用他人的模式来解释我们的生活现实,只能使我们显得更加陌生,只能使我们越发感到孤独。

从某种意义上讲,“孤独”思想的原因是马尔克斯的创作理念在于向读者揭示二十世纪上半叶哥伦比亚乃至整个拉丁美洲所处的封闭、落后、腐败和独裁的社会氛围。

与其说马尔克斯是一位因孤独而出名的作家,莫如说他是因谴责孤独而出名的。马尔克斯在努力地提醒人类,孤独是一种异乎寻常的现实,一种每一分钟都发生在世界范围内的实验。无知会造成孤独,自私会造成孤独,竞争与比较同样会造成孤独,而贫穷更是一种孤独,是孤独中最刻骨铭心的一种——甚至可能使一个落后的民族沉沦或枯萎。孤独是文明真正的敌人,不管它是来自主观的还是客观的。但孤独究竟为何物,仅靠马尔克斯一人,无法解释清楚。马尔克斯存在的意义在于吸引更多的人来关注这个问题,关注自身的命运以及别人(哪怕发生在另一个国度、地区或另一半地球)的命运。

马尔克斯所谓孤独,主要是建立在贫穷的基础上的。其实,物质上有限的孤独,导致的是精神上无限的孤独——孤独这个概念比马尔克斯所理解的还要广大。

1982年,马尔克斯获诺贝尔文学奖,并任法国西班牙语文化交流委员会主席。同年,哥伦比亚发生地震,他回到祖国。1985年,《霍乱时期的爱情》发表,被加西亚·马尔克斯称为“一个老式的幸福的爱情故事”。1986年,他的报告文学《里丁智利历险记》第一版被智利政府在圣地亚哥公开销毁,不过这一事件保证了它后来几版的畅销。小说描述一个流亡国外的著名电影导演,秘密地回到他的祖国智利,拍摄一部皮诺切特政府统治下的人民的生活纪录片的经历。

2014年4月17日,这位以孤独闻名于世的老人,在墨西哥首都墨西哥城因病去世。享年87岁。

(选自《人物周刊》,有删改)

8.下列对文章有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分) ( )

A.马尔克斯对未来充满乐观,他认为未来的社会自己可以决定命运,爱情是真正的爱情,有可能实现人类追求的幸福。

B.马尔克斯有着深厚的民族情感和鲜明的爱憎,比如对人民的关心和同情,对邪恶势力的鞭挞等,有着对民主、自由、美好未来的渴望。

C.文章对马尔克斯的小说《百年孤独》充满赞美之情,说它是巨作,是拉丁美洲“文学爆炸”时代的代表作,是二十世纪留给后世的一尊金鼎等。

D.文章倒数第二段在写法上十分简要,很有条理地介绍了获得诺贝尔文学奖后的马尔克斯的主要活动以及所写作品情况。

【解析】选A。“自己可以……幸福”是在他臆想的“乌托邦”里,而不是“未来的社会”。

9.马尔克斯因《百年孤独》而闻名,但文章标题却是“加西亚·马尔克斯:百年,并不孤独”,作者为什么这样说 请结合文本简要分析。(6分)

答:____________________________________________________________

_______________________________________________________________

参考答案:①虽然加西亚·马尔克斯因小说《百年孤独》闻名于世,但马尔克斯本人并不孤独,他谴责孤独,打破了世界的孤独。②马尔克斯的小说《百年孤独》对后世的影响很大,后人没有忘记这位伟大的作家,所以即便是去世后的马尔克斯也不孤独。③小说《百年孤独》的题目虽然是“百年孤独”,但小说表达的主题不是孤独的,作者也不是孤独的。

10.马尔克斯能够闻名于世的具体原因有哪些 请结合文本简要概括。(6分)

答:_______________________________________________________________

参考答案:①文学创作丰富,作品影响深远。如《百年孤独》被译成40多种语言,马尔克斯还因为《百年孤独》获得诺贝尔文学奖。②有深刻独到的文学创作观和美学追求。马尔克斯的创作立足拉丁美洲,从不同的侧面反映了拉丁美洲的历史和现实,展示了当代拉美的社会面貌。③马尔克斯的小说创作是魔幻现实主义的,其小说还令魔幻现实主义这一文学流派闻名于世。④他用自己的文字刻画人类心灵中最深刻、最本质的孤独,打破了世界的孤独,吸引更多的人来关注孤独的问题,关注自身的命运以及别人的命运。

(三)、请对下面这则新闻报道进行压缩。要求不用具体数据,但须保留关键信息,句子简练流畅,不超过80字。(5分)

近日,中国青年报社社会调查中心联合问卷网,对2008名受访者进行的一项调查中,52.0%的受访者坦言自己和父母之间经常报喜不报忧,43.6%的受访者和父母之间偶尔这样,仅4.4%的受访者和父母从来都不这样。调查显示,39.2%的受访者表示自己对父母报喜不报忧的情况多一些,26.1%的受访者表示父母对自己报喜不报忧的情况多一些,31.0%的受访者表示差不多。为什么有的人和父母之间会报喜不报忧 调查中,61.7%的受访者归因于不希望对方为自己担心,51.2%的受访者归因于希望给对方更多的安全感和舒适感,50.3%的受访者觉得自己可以解决,不需要告诉对方。

答:_______________________________________________________________

参考答案:绝大多数受访者坦言自己与父母之间经常或偶尔报喜不报忧;这个现象究竟是孩子对父母还是父母对孩子的情况更多,不同家庭表现有差异;但其原因大多是为对方考虑(或怕对方担心)。

PAGE