人教语文选修《古代诗歌散文欣赏》第二单元 夜归鹿门歌、梦游天姥吟留别、登岳阳楼

文档属性

| 名称 | 人教语文选修《古代诗歌散文欣赏》第二单元 夜归鹿门歌、梦游天姥吟留别、登岳阳楼 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-09-30 20:06:26 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

夜归鹿门歌、梦游天姥吟留别、登岳阳楼

菩萨蛮(其二)

诗海探珠

春 夕

[唐]崔 涂

水流花谢两无情,送尽东风过楚城。

蝴蝶梦中家万里,子规枝上月三更。

故园书动经年绝,华发春唯满镜生。

自是不归归便得,五湖①烟景有谁争?

【注】 ①五湖:春秋时越国大夫范蠡的归隐之处。这里诗人指他的家乡浙江桐庐一代的大好山水。

【赏析】 这首诗一起笔,就渲染出一片暮春景色:春水远流,春花凋谢。第二句“送尽东风过楚城”更加感伤。“送”字表达了诗人凄楚的情怀,由送春而牵动诗人把春光拟人化了,依依为其送别。颔联写“春夕”,极为精粹,诗人运用了新奇的造语,对仗工整,韵律和谐,创造出一种曲折幽深的情境。颈联中的“动”字,把诗人那种由期待而沮丧、而嗟怨的复杂的心理,逼真地传达出来。“唯”字,更加突出了他的内心愁苦之深。如此深愁,将何以解脱?

尾联深刻地反映出诗人在政治上走投无路、欲干不能而又欲罢难休的苦闷、徬徨的心理。这首诗情切境深,风格沉郁。诗的前四句通过对暮春之夕特定情景的描绘,缘情写景,因景抒情,景物之间互相映衬、烘托,构成一片凄凉愁惨的气氛。诗中没有直接点出思乡,而一片思乡之情荡漾纸上。后四句直抒心曲,感情真切,凄婉动人。尾联自慰自嘲,墨中藏意,饶有情味。

【思考】 这首诗首联中“送”字在诗中起什么作用?

【提示】 画线部分为思考答案。

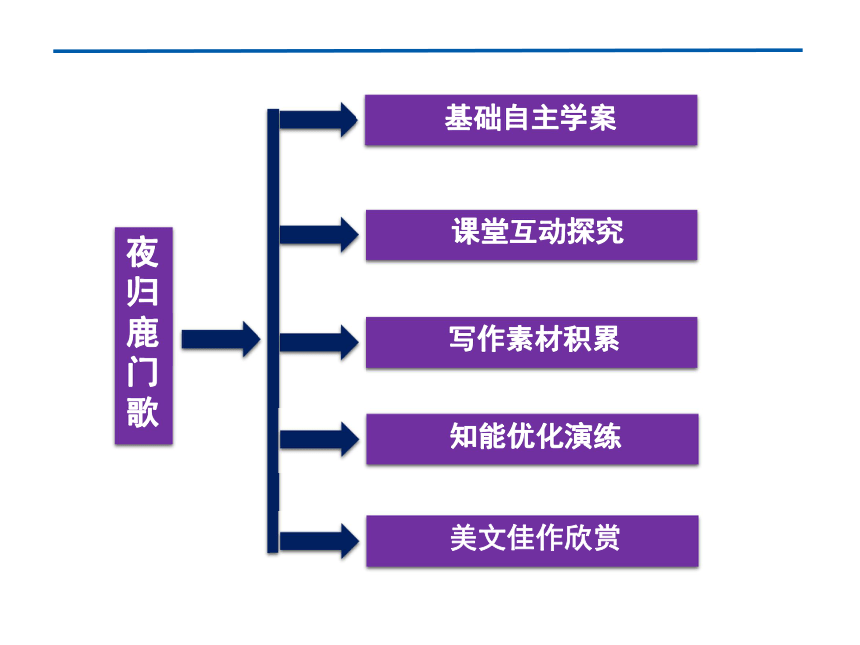

课堂互动探究

写作素材积累

夜归鹿门歌

基础自主学案

知能优化演练

美文佳作欣赏

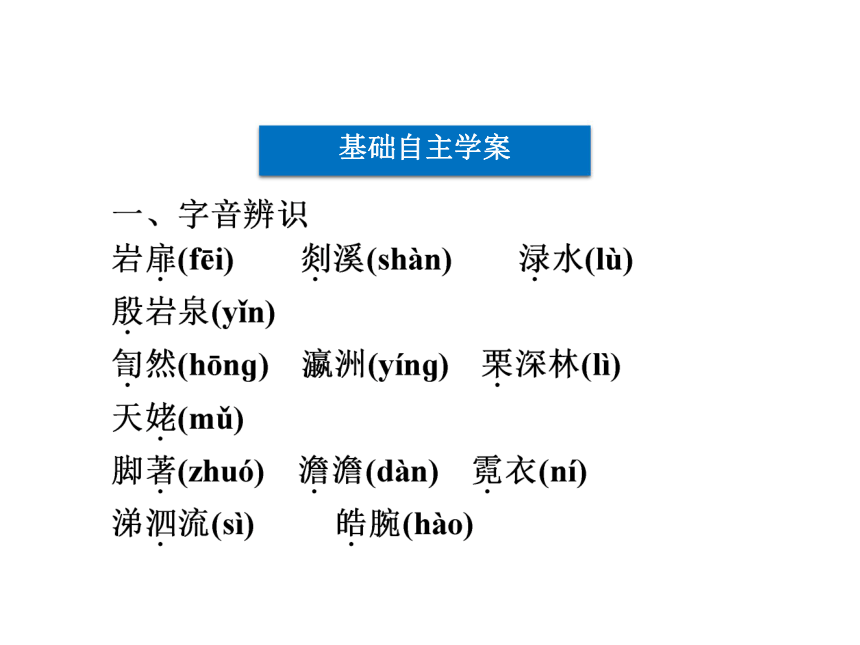

基础自主学案

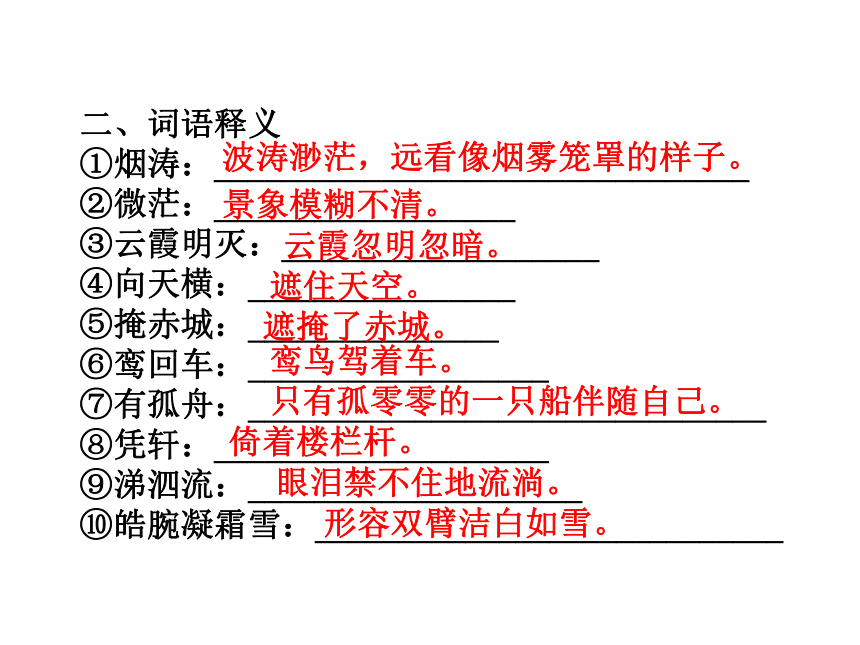

二、词语释义

①烟涛:________________________________

②微茫:__________________

③云霞明灭:___________________

④向天横:________________

⑤掩赤城:_______________

⑥鸾回车:__________________

⑦有孤舟:_______________________________

⑧凭轩:____________________

⑨涕泗流:____________________

⑩皓腕凝霜雪:____________________________

波涛渺茫,远看像烟雾笼罩的样子。

景象模糊不清。

云霞忽明忽暗。

遮住天空。

遮掩了赤城。

鸾鸟驾着车。

只有孤零零的一只船伴随自己。

倚着楼栏杆。

眼泪禁不住地流淌。

形容双臂洁白如雪。

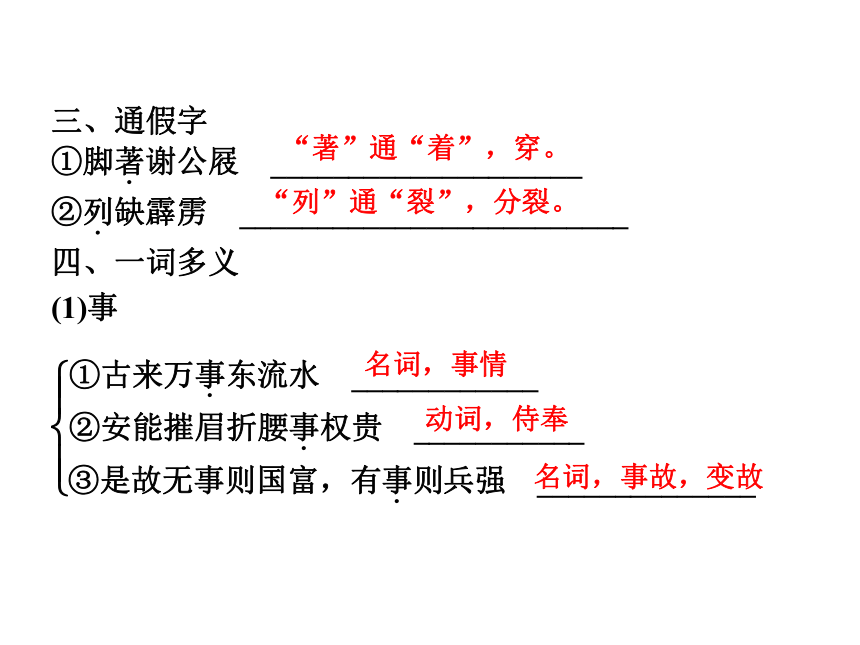

“著”通“着”,穿。

“列”通“裂”,分裂。

名词,事情

动词,侍奉

名词,事故,变故

副词,有时

代词,有的人

连词,倘若

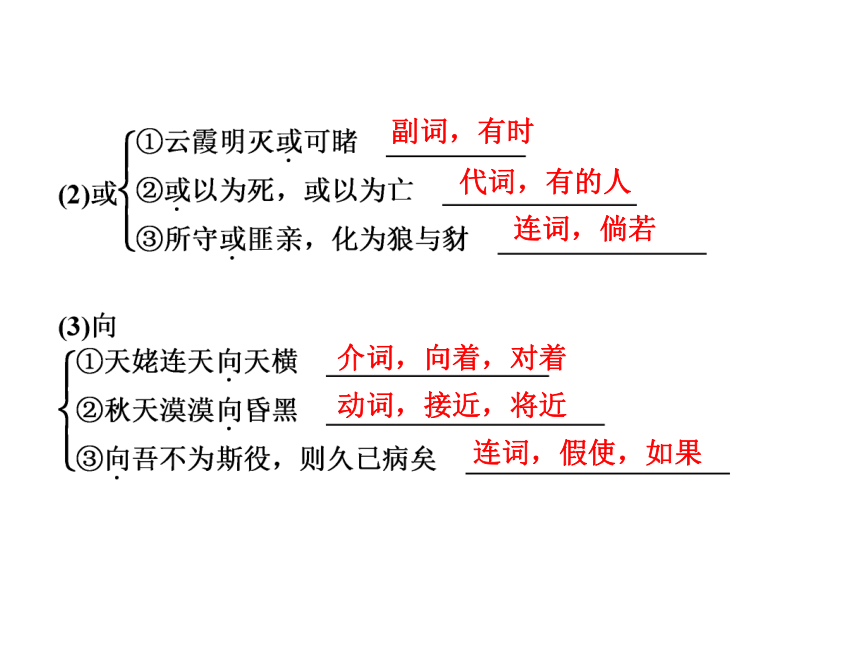

介词,向着,对着

动词,接近,将近

连词,假使,如果

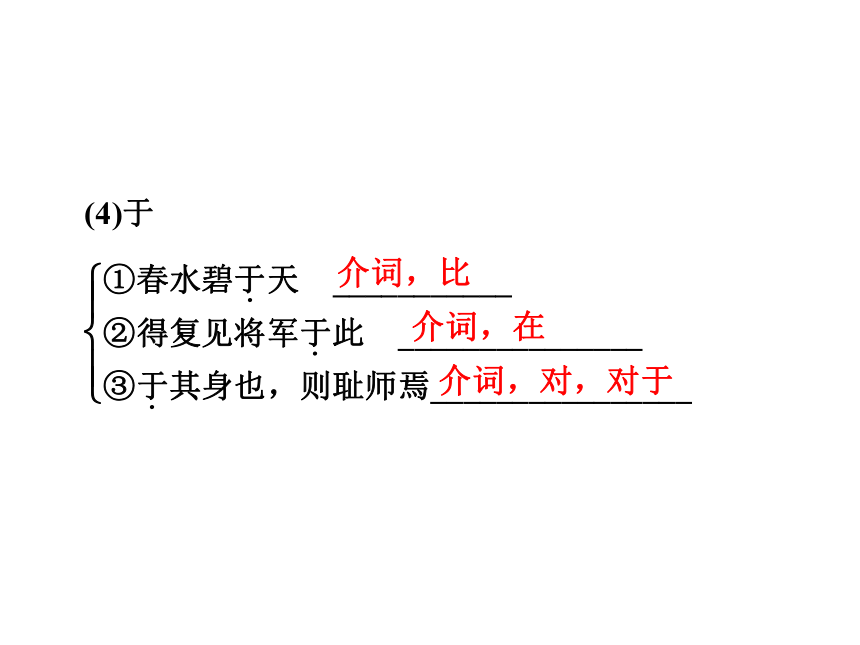

介词,比

介词,在

介词,对,对于

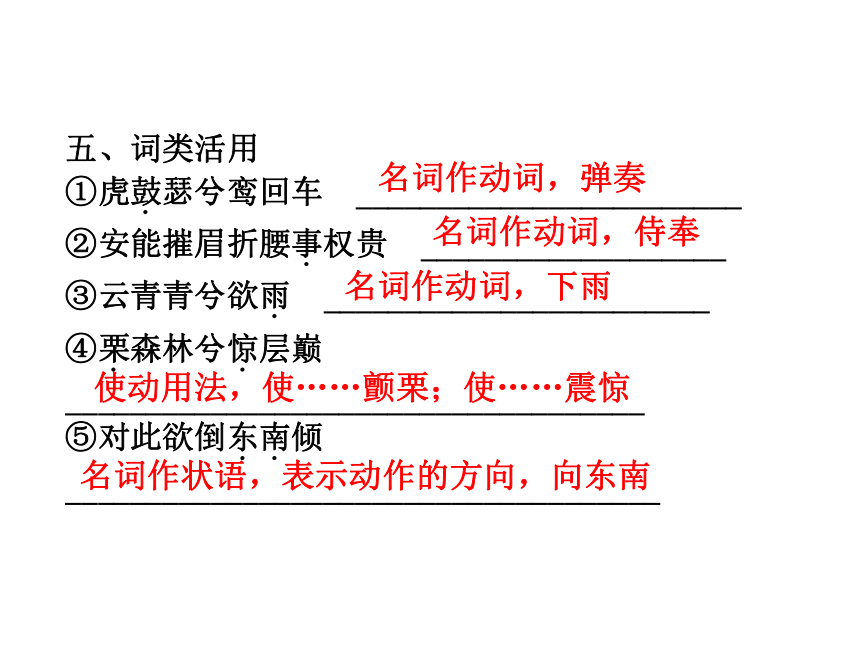

名词作动词,弹奏

名词作动词,侍奉

名词作动词,下雨

使动用法,使……颤栗;使……震惊

名词作状语,表示动作的方向,向东南

名词作状语,在中间

名词作状语,表示动作的方向,向东

形容词作动词,变老

名词作状语,向东南

的确、实在。

暗。

超出。

眼泪。

指书信。

应该。

七、特殊句式

①且放白鹿青崖间 ___________

②乾坤日月浮 ______________

③渌水荡漾清猿啼 _______________

④春水碧于天 __________________

省略句

省略句

倒装句

状语后置句

八、名句默写

①世间行乐亦如此,______________。别君去兮何时还?且放白鹿青崖间。须行即骑访名山。_______________________,使我不得开心颜?(《梦游天姥吟留别》)

②昔闻洞庭水,今上岳阳楼。吴楚东南坼,_____________。亲朋无一字,老病有孤舟。戎马关山北,_________________。(《登岳阳楼》)

③人人尽说江南好,______________。春水碧于天,_______________。(《菩萨蛮(其二)》)

古来万事东流水

安能摧眉折腰事权贵

乾坤日夜浮

凭轩涕泗流

游人只合江南老

画船听雨眠

九、文学常识

1.走近作者

(1)孟浩然,襄州襄阳(今属湖北襄樊)人。唐代第一个倾大力写作________的诗人,其诗今存二百余首,大部分是他在漫游途中写下的山水行旅诗,也有他在登临游览家乡一带的万山、岘山和鹿门山时所写的遣兴之作。还有少数诗篇是写田园村居生活的。

山水诗

(2)韦庄,字端己,长安杜陵(今陕西西安东南)人,此前曾漫游各地。曾任校书郎、左补阙等职。后入蜀,为王建掌书记。王氏建立前蜀,他做过宰相,终于蜀。他的诗词都很著名,诗极富画意,词尤工。与温庭筠同为“花间派”重要词人,有《__________》。

浣花集

2.资料链接

(1)山水田园诗派是中国唐代诗歌流派,以反映田园生活、描绘山水景物为主要内容。代表人物有盛唐的_____、________、储光羲、常建等,中唐的韦应物、柳宗元等。他们的作品较多地反映了闲适澹泊的思想情绪,色彩雅淡,意境幽深,多采用五言古体和五言律绝的形式。

王维

孟浩然

(2)花间词诞生于__________,花间词派作为最早的流派之一在词的发展史上占有重要的地位,有着巨大的影响。五代赵崇祚撰《花间词》,收集了温庭筠、皇甫松、孙光宪、韦庄等人的500首词作。其中除温庭筠、皇甫松、孙光宪之外,都是集中在西蜀的文人,称为“花间派”。

晚唐五代

十、整体预知

1.《夜归鹿门歌》

2.《梦游天姥吟留别》

3.《登岳阳楼》

4.《菩萨蛮(其二)》

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《夜归鹿门歌》这首诗开篇写了什么景象?

【提示】 开篇二句写诗人傍晚江行的见闻。首句写白昼已尽,黄昏降临,幽僻的古寺传来了报时的钟声,次句写沔水口附近的渔梁渡头人们急于归家时抢渡的喧闹。首句表现的是安宁静谧的环境,次句却表现喧嚣,形成了鲜明而强烈的比照,这是远离人寰的禅境与喧杂纷扰的尘世的比照。

2.“且放白鹿青崖间”的想法反映了诗人有什么样的情绪与人生态度?

【提示】 反映诗人追求自由的积极的情绪与人生态度。这句的“且”与下半句的“即”相连贯,表达了“暂且……,一旦要……就立即……”的意思.自离了长安,诗人除去了无聊的宫廷词臣的束缚,脱离了丑恶污浊的官场,“仰天大笑出门去”,大有陶渊明的“归去来”之意。正因为获得了人身的自由,才有了下文揭示的原因:不甘于“摧眉折腰事权贵”。

怎样才能“开心颜”?那就是“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山”。诗人想“兼济天下”,可黑暗的社会不允许,他只好“独善其身”,如一叶扁舟,自由飘荡于自然山水之间。从思想深处来说,个人“匡天下”的伟大理想没有实现,是个悲剧,诗中也充满了这种悲剧意识,但这一诗句并非是消极的。

3.如何理解“人人尽说江南好,游人只合江南老”这句话的含义?

【提示】 作品起笔,出语平平,却耐人寻味。开头两句为赋起,点明题旨,且直贯全篇。“好”字能引起人们关于江南美景的无限联想。“江南好”三字于他人之口道出,有劝留游人的意思,并可以言明词人意在回归,不想久客江南。“游人”句紧承上句而来,“只合”二字含无限悲怆凄苦意。唐王朝宦官专权,藩镇势力日益扩大,社会局势动荡不安。词人来到相对稳定的江南客居,这里分明流露出自己漂泊难归的苦衷。一个“老”字,道尽作者无限辛酸。当时词人尚为中年,然而却有前途茫茫之感,仕途不得意,只好待老之将至。

4.《菩萨蛮(其二)》中“未老莫还乡,还乡须断肠”蕴含着怎样的内容和感情?

【提示】 “还乡”一句,五个字有三层意义的转折。“还乡”是一层意思,“莫”是第二层意思,又加上“未老”二字,是第三层意思,因为人没有老,在外漂泊几年也没有关系。作者写得很旷达,但却没有用“不”字,用的是有叮嘱口吻的“莫”字,这样一来,说“莫还乡”实则正由于想到了还乡,从而委婉地流露了有乡不能还的苦衷,表现出了一种极深婉而沉痛的情意,所以后面他说“还乡须断肠”,因为你回到那弥漫着战乱烽火的故乡,只会有断肠的悲哀。这样,全词就体现了韦庄词“似达而郁”的特点。

5.如何理解评价《梦游天姥吟留别》第三段诗人流露出的消极思想,这与主旨是否矛盾?会不会有损诗人形象?

【名师点拨】 第三段中的“古来万事东流水”,“且放白鹿青崖间”确实表现了李白对人生的伤感情绪和逃避态度,表现了李白思想中的消极一面。封建社会里属于封建统治阶级的知识分子,在政治上受挫折的情况下,对人生抱消极态度,是可以理解的。但是,我们评价这首诗里所表现的李白的思想,绝不能只看到这一面,在李白的思想当中,和“人生无常”相伴而来的,不是对人生的屈服,不是跟权臣贵戚的同流合污,而是对上层统治者的蔑视和反抗。

“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?”诗人用已远离现实的办法表示对权臣贵戚的鄙弃和不妥协,给全诗平添了一种豪迈的色彩,从这里可以看出诗人的思想是曲折复杂的,但是它的主要方面是积极的,富有反抗精神的。

6.《登岳阳楼》从颔联到颈联,诗的意境由宽阔突然转入狭窄,联系尾联,试分析作者在诗中所表达的思想感情。

【名师点拨】 从颔联到颈联,诗的意境由宽阔转入狭窄,但这两联是相辅相成的,到尾联,意境转为宽阔,前后相互衬托,使全诗意境构成一个整体.杜甫为什么“亲朋无一字”,一身是病,只有“孤舟”呢?显然表达的是无所依托之意。这又加重了诗人自伤漂泊的感情。但诗人不会停留在个人痛苦上,他总是以国事为念,因此,当他在岳阳楼上“凭轩”远眺时,就联想到当时兵荒马乱的动荡情况,不禁潸然泪下。

这个抒情结尾将诗的思想内容提到了一个新的高度,而“凭轩”二字又巧妙地照应了“今上岳阳楼”一句,以此结束全诗恰到好处。因此,诗人面对浩渺的洞庭湖抒发的是伤时忧世的感情。

[细剖·深析]

[楼主]

有人说《梦游天姥吟留别》这首诗歌倾注了李白的无数心血,在艺术上有很多独到之处。你有哪些看法?

[沙发]

这首诗在艺术表现上我认为最突出的就是构思奇特。本诗是朋友分别时写的,但突破惜别伤离的老套,没有惜别的表达,而是借题发挥,借“留别”来表示自己的政治态度,托以梦幻,通过梦境中游历天姥的描写,展现一幅仙境图。构思巧妙,别开生面,充满浪漫主义色彩。

[板凳]

这首诗想象奇丽,夸张大胆,这给我留下了深刻的印象。诗的开头部分“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。天台四万八千丈”,夸张的手法使天姥山显得雄奇、高大、壮丽、奇特。此外,诗中描绘了金碧辉煌、光耀夺目的神仙世界,是作者借助想象把不同地方的不同物象进行建构和幻化的结果。

[三楼]

这首诗的语言也很有特色,精练清新,长短句式参差多变,富有很强的表现力。诗人在表现梦中奇景时,用精练清新的语言向读者展示了四幅画面,色彩和情调各不相同。同时诗人还注意用句式的变化表达感情,全诗的句式以七言为主,交错运用四言、五言、六言和九言句式,节奏有缓有急,富有音乐美,使诗歌具有极强的表现力。

写作素材积累

善用赋法

《登岳阳楼》这首诗全诗纯用赋法,从头到尾都是叙述的笔调。以往一些学者认为诗用赋法,没有形象,没有诗味。事实上,赋法是诗歌形象化的重要手法,其特点是不注重诗的语言和局部事物的形象化,而着力创造诗的总体意境。这首诗正是运用赋法创造艺术形象的典范。

技法借鉴

●随堂练笔

从你游览的自然之景中选取一个截面,运用“赋法”写一段文字,要求语言优美,不少于80字。

1.课内素材开发

孟浩然未受重用

孟浩然四十多岁时才到京师游历,他曾在太学作诗,满座宾客都感慨佩服,无人能及。一次,大诗人王维邀请他到内署,忽报唐玄宗到了。这是一个很好的显示自己才华的时机,但孟浩然却惊慌地躲到床底下。王维实话实说,玄宗大喜道:“我听说过这个人,但从来没有见过,他为什么要害怕得躲起来呢?”急忙叫孟浩然来见。这原本是能让他平步青云的大好时机,但他又没好好把握。

素材积累

当皇帝问他的诗时,他朗诵的又是怨天尤人之诗,到了“不才明主弃”一句,唐玄宗很不高兴地说:“你自己不想做官,我何尝抛弃过你,为什么要诬蔑我呢?”于是孟浩然被放还,一生未受重用。

[适用话题]

这则有关孟浩然的材料可用于“机遇”、“把握自我”、“错失良机”等有关话题、命题和作文材料中。

2.鲜活素材速递

父母皆祸害

豆瓣网上一个名叫“父母皆祸害”的网络讨论小组,创建于2008年1月18日,成员已发展到30000多人。“祸害”,80后子女形容50后父母。他们的父母多为小学老师,在子女眼中,是一群“僵化的国家教育机器的最末端执行者”,他们“逃得掉沉闷无趣的小学,却永远也别想从父母那儿毕业”。

“父母皆祸害”被曝光后,颠覆了中国人对长辈的传统认识,立刻形成了两大阵营。不少网友表示,虽然知道父母都是为了自己好,但有些做法还是让人难以忍受。也有网友反思,豆瓣上这个小组的名字,估计大部分父母看了都会怒从中来,伤心不已.

[适用话题]

这则材料可用于“沟通”、“交流”、“爱”、“理解”、“价值观念”等有关话题作文中。

知能优化演练

美文佳作欣赏

在西域读李白

夏立君

公元762年秋,病骨支离的李白什么都不需要了,惟要酒,酒。他一生醉得太多了,但这是最后一次.他举杯邀月,却发现月在水里,他悠悠忽忽扑进水中,抱月而眠。

依照古礼,溺死不祥,何况是醉酒落水。他的亲朋对此讳莫如深。可这实在是最诗人的死法。谁像他这样认真又天真一生?连死都是一首诗。他那天籁似的诗文,他那横空出世的才华,萌芽于何方?他与我们为何如此不同?他为何如此地独特与纯粹?

“小时不识月,唤作白玉盘。又疑瑶台镜,飞在青云端。”(李白《古朗月行》)尚不识月的小李白在哪里呢?在中亚碎叶城(今哈萨克斯坦境内),那是他的血地。李白的生命是由西域移植到大唐版图的。

从李白幼年上溯约一百年,李白家族在隋末遭受重大变故,全家人从陇西成纪流放于遥远的中亚碎叶,那是大唐的最西缘。历史记载,他们不得不过着“隐易姓名”的生活。祖先具体犯了什么罪,李白没有说,他的亲朋好友也没有说。李白五岁那年,在中亚度过了漫长岁月的李白家族又举家内迁。各种记载提及此事时均说“潜还”、“遁还”,看来,对这个家族来说,这又是一次充满挑战的大动作。

这真是一个漂泊者的家族。李白以上五六代内,即使是平民,也一定出过一些非凡的人物。他的父亲名叫李客,这显然是一个漂泊者才有的名字。这个漂泊的家族在地广人稀的西域,在以游牧者为主体的人民中间,顽强生存上百年,完全拒绝异族血液是不可能的——李白至少是半个胡儿吧?这仅仅是我的猜想。我还进一步推测,李白及亲人之所以对此只字不提,或许可以从中原人特有的心态及儒家文化上予以解说吧。

这个漂泊者家族终于孕育了一位伟大的漂泊者。历史在此与一个伟大天才相遇。

隋唐之前,正是所谓匈奴、鲜卑、羯、氐、羌五胡乱华的近三百年大分裂时代。胡人的铁骑潮水般漫过中原,将中原已显僵硬的版块踏碎,而这些碎块又以柔性之力令铁蹄最终疲软下来。迟至6世纪末7世纪初,五胡全被汉人同化,汉人仇视恐惧异族的心理也在广大地域里消失。涌动着异族新鲜血液的李渊、李世民和广大民众昂然而起,中国历史上最具光彩的时代到来了,唐朝开朗雍容的气势在整个封建社会空前绝后,唐人的心态也是最为健康的。

只有大唐的江山才能安措天才李白那放达的脚步。

唐诗中向往异域的气息是强烈的。诗人们纷纷奔赴边疆,写下许多境界雄放的诗篇,那些边塞诗实在是唐诗中的金子。在书房中低声吟哦的诗人,一踏上西北大野,就放开了喉咙。但所有的人都没法与李白相比,因为与他们的方向相反,李白来自西域,他本是西域人。“胡姬貌如花,当垆笑春风。”(李白《前有樽酒行》)胡人第一次以这么自然深情的形貌出现在中国文学作品中。读着这样的诗句,仿佛感到诗人就是一个胡人。

历史的伟大契机在此生成。没有那个开放的时代,这个饱含异质的天才会被扼杀;没有这个天才的加入,那个时代也会减却许多光辉。

【赏评】 本文介绍了李白的身世以及他成长的历史背景,展示出一位天才诗人是如何从时代的风云变幻里铸炼出奔涌不息的华美诗篇,给盛唐瑰丽壮观的景色再添上雍容开朗的气魄。文章把李白放置在一个波澜壮阔的宏大的时代变迁中,突出个人与时代发展的内在关联,从而形象地阐释出开放、包容的时代精神是造就天才诗人的最重要的土壤。这种相辅相成的互动关系,也是我们理解李白及其思想内涵的关键所在,是千年后李白及其时代精神依然值得我们仰慕以求的最好理由。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

夜归鹿门歌、梦游天姥吟留别、登岳阳楼

菩萨蛮(其二)

诗海探珠

春 夕

[唐]崔 涂

水流花谢两无情,送尽东风过楚城。

蝴蝶梦中家万里,子规枝上月三更。

故园书动经年绝,华发春唯满镜生。

自是不归归便得,五湖①烟景有谁争?

【注】 ①五湖:春秋时越国大夫范蠡的归隐之处。这里诗人指他的家乡浙江桐庐一代的大好山水。

【赏析】 这首诗一起笔,就渲染出一片暮春景色:春水远流,春花凋谢。第二句“送尽东风过楚城”更加感伤。“送”字表达了诗人凄楚的情怀,由送春而牵动诗人把春光拟人化了,依依为其送别。颔联写“春夕”,极为精粹,诗人运用了新奇的造语,对仗工整,韵律和谐,创造出一种曲折幽深的情境。颈联中的“动”字,把诗人那种由期待而沮丧、而嗟怨的复杂的心理,逼真地传达出来。“唯”字,更加突出了他的内心愁苦之深。如此深愁,将何以解脱?

尾联深刻地反映出诗人在政治上走投无路、欲干不能而又欲罢难休的苦闷、徬徨的心理。这首诗情切境深,风格沉郁。诗的前四句通过对暮春之夕特定情景的描绘,缘情写景,因景抒情,景物之间互相映衬、烘托,构成一片凄凉愁惨的气氛。诗中没有直接点出思乡,而一片思乡之情荡漾纸上。后四句直抒心曲,感情真切,凄婉动人。尾联自慰自嘲,墨中藏意,饶有情味。

【思考】 这首诗首联中“送”字在诗中起什么作用?

【提示】 画线部分为思考答案。

课堂互动探究

写作素材积累

夜归鹿门歌

基础自主学案

知能优化演练

美文佳作欣赏

基础自主学案

二、词语释义

①烟涛:________________________________

②微茫:__________________

③云霞明灭:___________________

④向天横:________________

⑤掩赤城:_______________

⑥鸾回车:__________________

⑦有孤舟:_______________________________

⑧凭轩:____________________

⑨涕泗流:____________________

⑩皓腕凝霜雪:____________________________

波涛渺茫,远看像烟雾笼罩的样子。

景象模糊不清。

云霞忽明忽暗。

遮住天空。

遮掩了赤城。

鸾鸟驾着车。

只有孤零零的一只船伴随自己。

倚着楼栏杆。

眼泪禁不住地流淌。

形容双臂洁白如雪。

“著”通“着”,穿。

“列”通“裂”,分裂。

名词,事情

动词,侍奉

名词,事故,变故

副词,有时

代词,有的人

连词,倘若

介词,向着,对着

动词,接近,将近

连词,假使,如果

介词,比

介词,在

介词,对,对于

名词作动词,弹奏

名词作动词,侍奉

名词作动词,下雨

使动用法,使……颤栗;使……震惊

名词作状语,表示动作的方向,向东南

名词作状语,在中间

名词作状语,表示动作的方向,向东

形容词作动词,变老

名词作状语,向东南

的确、实在。

暗。

超出。

眼泪。

指书信。

应该。

七、特殊句式

①且放白鹿青崖间 ___________

②乾坤日月浮 ______________

③渌水荡漾清猿啼 _______________

④春水碧于天 __________________

省略句

省略句

倒装句

状语后置句

八、名句默写

①世间行乐亦如此,______________。别君去兮何时还?且放白鹿青崖间。须行即骑访名山。_______________________,使我不得开心颜?(《梦游天姥吟留别》)

②昔闻洞庭水,今上岳阳楼。吴楚东南坼,_____________。亲朋无一字,老病有孤舟。戎马关山北,_________________。(《登岳阳楼》)

③人人尽说江南好,______________。春水碧于天,_______________。(《菩萨蛮(其二)》)

古来万事东流水

安能摧眉折腰事权贵

乾坤日夜浮

凭轩涕泗流

游人只合江南老

画船听雨眠

九、文学常识

1.走近作者

(1)孟浩然,襄州襄阳(今属湖北襄樊)人。唐代第一个倾大力写作________的诗人,其诗今存二百余首,大部分是他在漫游途中写下的山水行旅诗,也有他在登临游览家乡一带的万山、岘山和鹿门山时所写的遣兴之作。还有少数诗篇是写田园村居生活的。

山水诗

(2)韦庄,字端己,长安杜陵(今陕西西安东南)人,此前曾漫游各地。曾任校书郎、左补阙等职。后入蜀,为王建掌书记。王氏建立前蜀,他做过宰相,终于蜀。他的诗词都很著名,诗极富画意,词尤工。与温庭筠同为“花间派”重要词人,有《__________》。

浣花集

2.资料链接

(1)山水田园诗派是中国唐代诗歌流派,以反映田园生活、描绘山水景物为主要内容。代表人物有盛唐的_____、________、储光羲、常建等,中唐的韦应物、柳宗元等。他们的作品较多地反映了闲适澹泊的思想情绪,色彩雅淡,意境幽深,多采用五言古体和五言律绝的形式。

王维

孟浩然

(2)花间词诞生于__________,花间词派作为最早的流派之一在词的发展史上占有重要的地位,有着巨大的影响。五代赵崇祚撰《花间词》,收集了温庭筠、皇甫松、孙光宪、韦庄等人的500首词作。其中除温庭筠、皇甫松、孙光宪之外,都是集中在西蜀的文人,称为“花间派”。

晚唐五代

十、整体预知

1.《夜归鹿门歌》

2.《梦游天姥吟留别》

3.《登岳阳楼》

4.《菩萨蛮(其二)》

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《夜归鹿门歌》这首诗开篇写了什么景象?

【提示】 开篇二句写诗人傍晚江行的见闻。首句写白昼已尽,黄昏降临,幽僻的古寺传来了报时的钟声,次句写沔水口附近的渔梁渡头人们急于归家时抢渡的喧闹。首句表现的是安宁静谧的环境,次句却表现喧嚣,形成了鲜明而强烈的比照,这是远离人寰的禅境与喧杂纷扰的尘世的比照。

2.“且放白鹿青崖间”的想法反映了诗人有什么样的情绪与人生态度?

【提示】 反映诗人追求自由的积极的情绪与人生态度。这句的“且”与下半句的“即”相连贯,表达了“暂且……,一旦要……就立即……”的意思.自离了长安,诗人除去了无聊的宫廷词臣的束缚,脱离了丑恶污浊的官场,“仰天大笑出门去”,大有陶渊明的“归去来”之意。正因为获得了人身的自由,才有了下文揭示的原因:不甘于“摧眉折腰事权贵”。

怎样才能“开心颜”?那就是“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山”。诗人想“兼济天下”,可黑暗的社会不允许,他只好“独善其身”,如一叶扁舟,自由飘荡于自然山水之间。从思想深处来说,个人“匡天下”的伟大理想没有实现,是个悲剧,诗中也充满了这种悲剧意识,但这一诗句并非是消极的。

3.如何理解“人人尽说江南好,游人只合江南老”这句话的含义?

【提示】 作品起笔,出语平平,却耐人寻味。开头两句为赋起,点明题旨,且直贯全篇。“好”字能引起人们关于江南美景的无限联想。“江南好”三字于他人之口道出,有劝留游人的意思,并可以言明词人意在回归,不想久客江南。“游人”句紧承上句而来,“只合”二字含无限悲怆凄苦意。唐王朝宦官专权,藩镇势力日益扩大,社会局势动荡不安。词人来到相对稳定的江南客居,这里分明流露出自己漂泊难归的苦衷。一个“老”字,道尽作者无限辛酸。当时词人尚为中年,然而却有前途茫茫之感,仕途不得意,只好待老之将至。

4.《菩萨蛮(其二)》中“未老莫还乡,还乡须断肠”蕴含着怎样的内容和感情?

【提示】 “还乡”一句,五个字有三层意义的转折。“还乡”是一层意思,“莫”是第二层意思,又加上“未老”二字,是第三层意思,因为人没有老,在外漂泊几年也没有关系。作者写得很旷达,但却没有用“不”字,用的是有叮嘱口吻的“莫”字,这样一来,说“莫还乡”实则正由于想到了还乡,从而委婉地流露了有乡不能还的苦衷,表现出了一种极深婉而沉痛的情意,所以后面他说“还乡须断肠”,因为你回到那弥漫着战乱烽火的故乡,只会有断肠的悲哀。这样,全词就体现了韦庄词“似达而郁”的特点。

5.如何理解评价《梦游天姥吟留别》第三段诗人流露出的消极思想,这与主旨是否矛盾?会不会有损诗人形象?

【名师点拨】 第三段中的“古来万事东流水”,“且放白鹿青崖间”确实表现了李白对人生的伤感情绪和逃避态度,表现了李白思想中的消极一面。封建社会里属于封建统治阶级的知识分子,在政治上受挫折的情况下,对人生抱消极态度,是可以理解的。但是,我们评价这首诗里所表现的李白的思想,绝不能只看到这一面,在李白的思想当中,和“人生无常”相伴而来的,不是对人生的屈服,不是跟权臣贵戚的同流合污,而是对上层统治者的蔑视和反抗。

“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?”诗人用已远离现实的办法表示对权臣贵戚的鄙弃和不妥协,给全诗平添了一种豪迈的色彩,从这里可以看出诗人的思想是曲折复杂的,但是它的主要方面是积极的,富有反抗精神的。

6.《登岳阳楼》从颔联到颈联,诗的意境由宽阔突然转入狭窄,联系尾联,试分析作者在诗中所表达的思想感情。

【名师点拨】 从颔联到颈联,诗的意境由宽阔转入狭窄,但这两联是相辅相成的,到尾联,意境转为宽阔,前后相互衬托,使全诗意境构成一个整体.杜甫为什么“亲朋无一字”,一身是病,只有“孤舟”呢?显然表达的是无所依托之意。这又加重了诗人自伤漂泊的感情。但诗人不会停留在个人痛苦上,他总是以国事为念,因此,当他在岳阳楼上“凭轩”远眺时,就联想到当时兵荒马乱的动荡情况,不禁潸然泪下。

这个抒情结尾将诗的思想内容提到了一个新的高度,而“凭轩”二字又巧妙地照应了“今上岳阳楼”一句,以此结束全诗恰到好处。因此,诗人面对浩渺的洞庭湖抒发的是伤时忧世的感情。

[细剖·深析]

[楼主]

有人说《梦游天姥吟留别》这首诗歌倾注了李白的无数心血,在艺术上有很多独到之处。你有哪些看法?

[沙发]

这首诗在艺术表现上我认为最突出的就是构思奇特。本诗是朋友分别时写的,但突破惜别伤离的老套,没有惜别的表达,而是借题发挥,借“留别”来表示自己的政治态度,托以梦幻,通过梦境中游历天姥的描写,展现一幅仙境图。构思巧妙,别开生面,充满浪漫主义色彩。

[板凳]

这首诗想象奇丽,夸张大胆,这给我留下了深刻的印象。诗的开头部分“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。天台四万八千丈”,夸张的手法使天姥山显得雄奇、高大、壮丽、奇特。此外,诗中描绘了金碧辉煌、光耀夺目的神仙世界,是作者借助想象把不同地方的不同物象进行建构和幻化的结果。

[三楼]

这首诗的语言也很有特色,精练清新,长短句式参差多变,富有很强的表现力。诗人在表现梦中奇景时,用精练清新的语言向读者展示了四幅画面,色彩和情调各不相同。同时诗人还注意用句式的变化表达感情,全诗的句式以七言为主,交错运用四言、五言、六言和九言句式,节奏有缓有急,富有音乐美,使诗歌具有极强的表现力。

写作素材积累

善用赋法

《登岳阳楼》这首诗全诗纯用赋法,从头到尾都是叙述的笔调。以往一些学者认为诗用赋法,没有形象,没有诗味。事实上,赋法是诗歌形象化的重要手法,其特点是不注重诗的语言和局部事物的形象化,而着力创造诗的总体意境。这首诗正是运用赋法创造艺术形象的典范。

技法借鉴

●随堂练笔

从你游览的自然之景中选取一个截面,运用“赋法”写一段文字,要求语言优美,不少于80字。

1.课内素材开发

孟浩然未受重用

孟浩然四十多岁时才到京师游历,他曾在太学作诗,满座宾客都感慨佩服,无人能及。一次,大诗人王维邀请他到内署,忽报唐玄宗到了。这是一个很好的显示自己才华的时机,但孟浩然却惊慌地躲到床底下。王维实话实说,玄宗大喜道:“我听说过这个人,但从来没有见过,他为什么要害怕得躲起来呢?”急忙叫孟浩然来见。这原本是能让他平步青云的大好时机,但他又没好好把握。

素材积累

当皇帝问他的诗时,他朗诵的又是怨天尤人之诗,到了“不才明主弃”一句,唐玄宗很不高兴地说:“你自己不想做官,我何尝抛弃过你,为什么要诬蔑我呢?”于是孟浩然被放还,一生未受重用。

[适用话题]

这则有关孟浩然的材料可用于“机遇”、“把握自我”、“错失良机”等有关话题、命题和作文材料中。

2.鲜活素材速递

父母皆祸害

豆瓣网上一个名叫“父母皆祸害”的网络讨论小组,创建于2008年1月18日,成员已发展到30000多人。“祸害”,80后子女形容50后父母。他们的父母多为小学老师,在子女眼中,是一群“僵化的国家教育机器的最末端执行者”,他们“逃得掉沉闷无趣的小学,却永远也别想从父母那儿毕业”。

“父母皆祸害”被曝光后,颠覆了中国人对长辈的传统认识,立刻形成了两大阵营。不少网友表示,虽然知道父母都是为了自己好,但有些做法还是让人难以忍受。也有网友反思,豆瓣上这个小组的名字,估计大部分父母看了都会怒从中来,伤心不已.

[适用话题]

这则材料可用于“沟通”、“交流”、“爱”、“理解”、“价值观念”等有关话题作文中。

知能优化演练

美文佳作欣赏

在西域读李白

夏立君

公元762年秋,病骨支离的李白什么都不需要了,惟要酒,酒。他一生醉得太多了,但这是最后一次.他举杯邀月,却发现月在水里,他悠悠忽忽扑进水中,抱月而眠。

依照古礼,溺死不祥,何况是醉酒落水。他的亲朋对此讳莫如深。可这实在是最诗人的死法。谁像他这样认真又天真一生?连死都是一首诗。他那天籁似的诗文,他那横空出世的才华,萌芽于何方?他与我们为何如此不同?他为何如此地独特与纯粹?

“小时不识月,唤作白玉盘。又疑瑶台镜,飞在青云端。”(李白《古朗月行》)尚不识月的小李白在哪里呢?在中亚碎叶城(今哈萨克斯坦境内),那是他的血地。李白的生命是由西域移植到大唐版图的。

从李白幼年上溯约一百年,李白家族在隋末遭受重大变故,全家人从陇西成纪流放于遥远的中亚碎叶,那是大唐的最西缘。历史记载,他们不得不过着“隐易姓名”的生活。祖先具体犯了什么罪,李白没有说,他的亲朋好友也没有说。李白五岁那年,在中亚度过了漫长岁月的李白家族又举家内迁。各种记载提及此事时均说“潜还”、“遁还”,看来,对这个家族来说,这又是一次充满挑战的大动作。

这真是一个漂泊者的家族。李白以上五六代内,即使是平民,也一定出过一些非凡的人物。他的父亲名叫李客,这显然是一个漂泊者才有的名字。这个漂泊的家族在地广人稀的西域,在以游牧者为主体的人民中间,顽强生存上百年,完全拒绝异族血液是不可能的——李白至少是半个胡儿吧?这仅仅是我的猜想。我还进一步推测,李白及亲人之所以对此只字不提,或许可以从中原人特有的心态及儒家文化上予以解说吧。

这个漂泊者家族终于孕育了一位伟大的漂泊者。历史在此与一个伟大天才相遇。

隋唐之前,正是所谓匈奴、鲜卑、羯、氐、羌五胡乱华的近三百年大分裂时代。胡人的铁骑潮水般漫过中原,将中原已显僵硬的版块踏碎,而这些碎块又以柔性之力令铁蹄最终疲软下来。迟至6世纪末7世纪初,五胡全被汉人同化,汉人仇视恐惧异族的心理也在广大地域里消失。涌动着异族新鲜血液的李渊、李世民和广大民众昂然而起,中国历史上最具光彩的时代到来了,唐朝开朗雍容的气势在整个封建社会空前绝后,唐人的心态也是最为健康的。

只有大唐的江山才能安措天才李白那放达的脚步。

唐诗中向往异域的气息是强烈的。诗人们纷纷奔赴边疆,写下许多境界雄放的诗篇,那些边塞诗实在是唐诗中的金子。在书房中低声吟哦的诗人,一踏上西北大野,就放开了喉咙。但所有的人都没法与李白相比,因为与他们的方向相反,李白来自西域,他本是西域人。“胡姬貌如花,当垆笑春风。”(李白《前有樽酒行》)胡人第一次以这么自然深情的形貌出现在中国文学作品中。读着这样的诗句,仿佛感到诗人就是一个胡人。

历史的伟大契机在此生成。没有那个开放的时代,这个饱含异质的天才会被扼杀;没有这个天才的加入,那个时代也会减却许多光辉。

【赏评】 本文介绍了李白的身世以及他成长的历史背景,展示出一位天才诗人是如何从时代的风云变幻里铸炼出奔涌不息的华美诗篇,给盛唐瑰丽壮观的景色再添上雍容开朗的气魄。文章把李白放置在一个波澜壮阔的宏大的时代变迁中,突出个人与时代发展的内在关联,从而形象地阐释出开放、包容的时代精神是造就天才诗人的最重要的土壤。这种相辅相成的互动关系,也是我们理解李白及其思想内涵的关键所在,是千年后李白及其时代精神依然值得我们仰慕以求的最好理由。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录