人教语文选修《古代诗歌散文欣赏》第六单元 游沙湖、苦斋记

文档属性

| 名称 | 人教语文选修《古代诗歌散文欣赏》第六单元 游沙湖、苦斋记 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-09-30 20:06:26 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

游沙湖、苦斋记

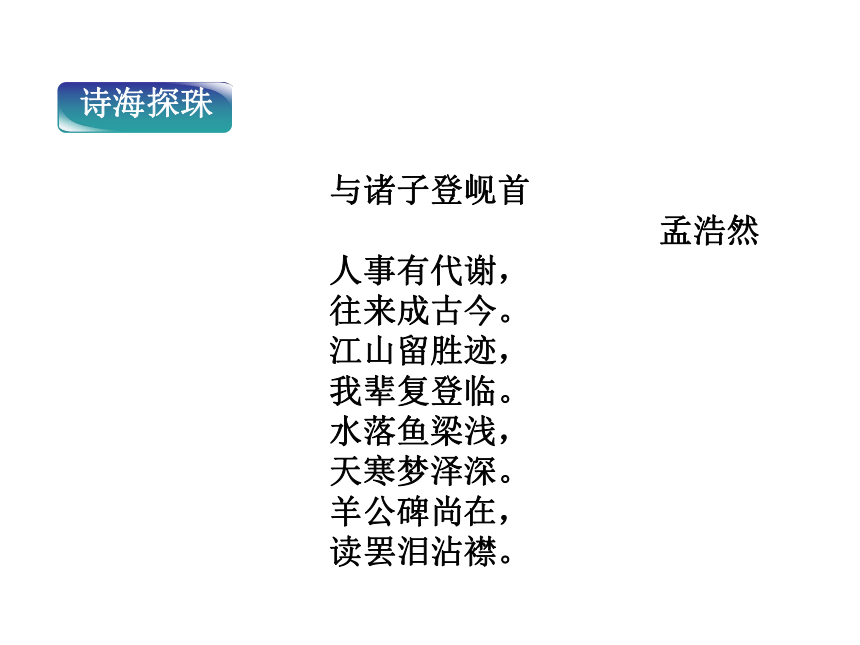

诗海探珠

与诸子登岘首

孟浩然

人事有代谢,

往来成古今。

江山留胜迹,

我辈复登临。

水落鱼梁浅,

天寒梦泽深。

羊公碑尚在,

读罢泪沾襟。

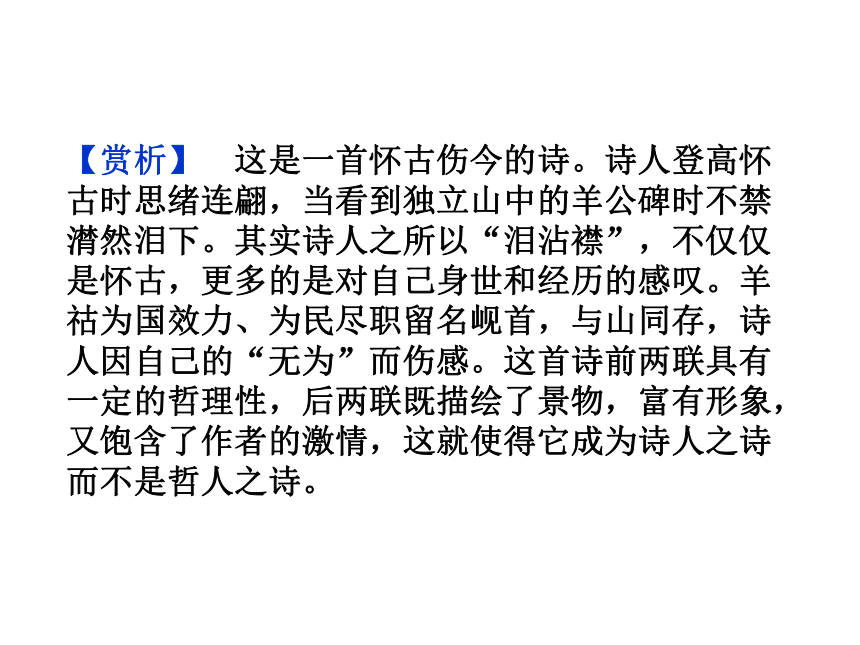

【赏析】 这是一首怀古伤今的诗。诗人登高怀古时思绪连翩,当看到独立山中的羊公碑时不禁潸然泪下。其实诗人之所以“泪沾襟”,不仅仅是怀古,更多的是对自己身世和经历的感叹。羊祜为国效力、为民尽职留名岘首,与山同存,诗人因自己的“无为”而伤感。这首诗前两联具有一定的哲理性,后两联既描绘了景物,富有形象,又饱含了作者的激情,这就使得它成为诗人之诗而不是哲人之诗。

尾联中的“尚”字,十分有力,包含了复杂的内容。羊祜在晋初为国为民做了许多好事,名垂千古,令人敬仰。而孟浩然想到自己至今仍为“布衣”,无所作为,死后难免湮没无闻,这和“尚在”的羊公碑,两相对比,令人伤感。因之,就不免“读罢泪沾襟”了。同时,语言通俗易懂,感情真挚动人,以平淡深远见长。清代沈德潜评孟浩然诗:“从静悟中得之,故语淡而味终不薄。”这首诗就具有这样的情趣。

【思考】 尾联中哪个字饱含了作者的复杂情感?请加以分析。

【提示】 画线部分为思考答案。

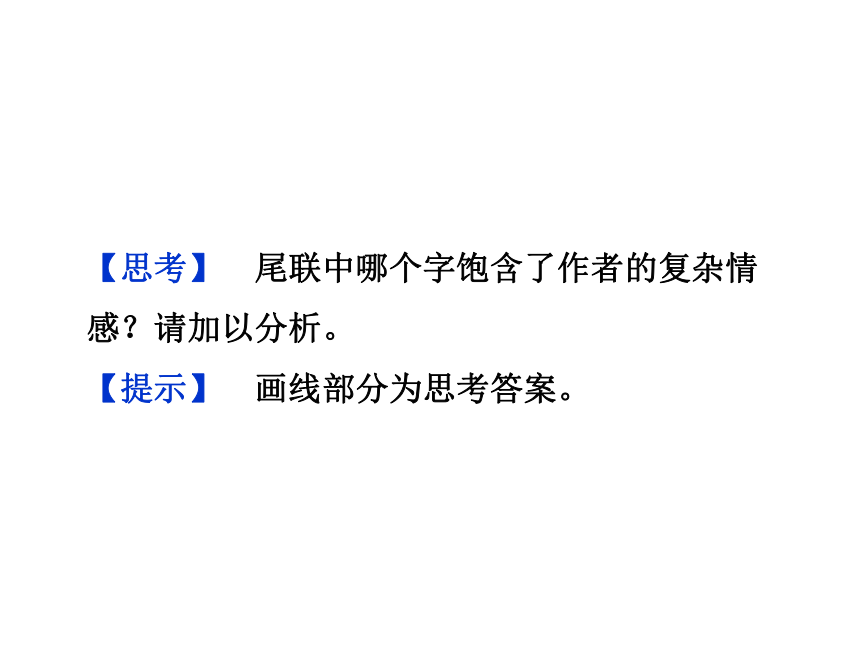

课堂互动探究

写作素材积累

游沙湖

基础自主学案

知能优化演练

美文佳作欣赏

基础自主学案

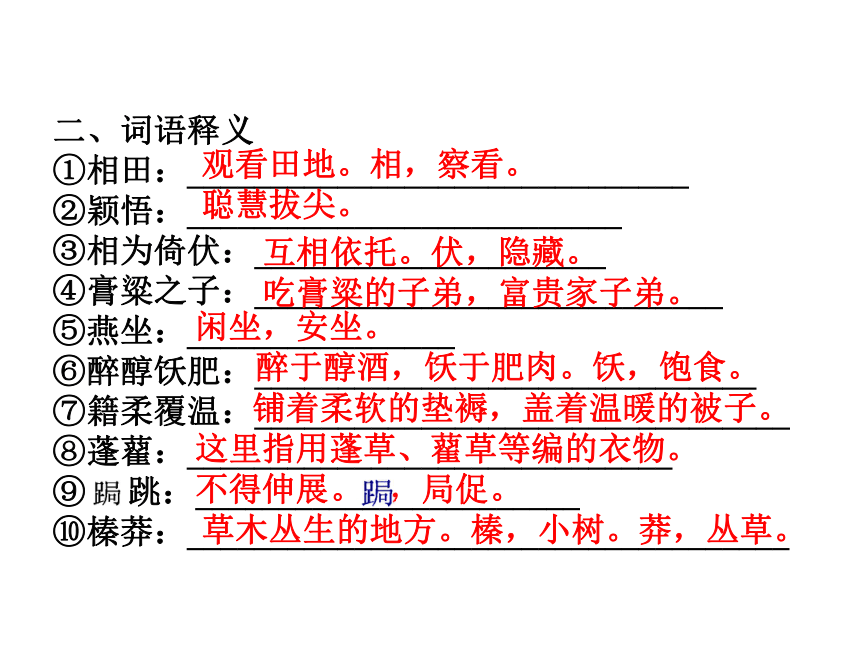

二、词语释义

①相田:______________________________

②颖悟:__________________________

③相为倚伏:_____________________

④膏粱之子:____________________________

⑤燕坐:________________

⑥醉醇饫肥:______________________________

⑦籍柔覆温:________________________________

⑧蓬藋:_____________________________

⑨ 跳:_______________________

⑩榛莽:____________________________________

观看田地。相,察看。

聪慧拔尖。

互相依托。伏,隐藏。

吃膏粱的子弟,富贵家子弟。

闲坐,安坐。

醉于醇酒,饫于肥肉。饫,饱食。

铺着柔软的垫褥,盖着温暖的被子。

这里指用蓬草、藋草等编的衣物。

草木丛生的地方。榛,小树。莽,丛草。

不得伸展。 ,局促。

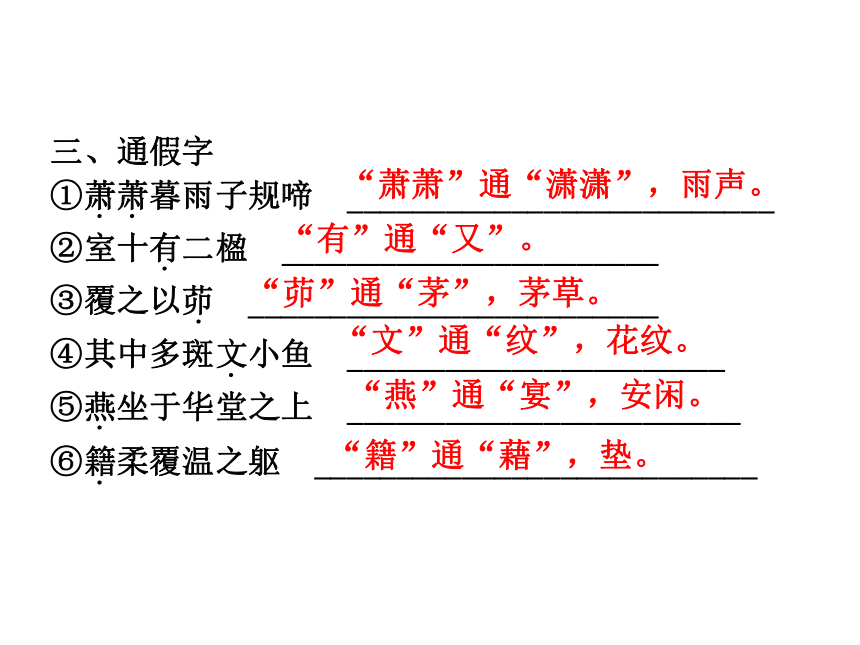

“萧萧”通“潇潇”,雨声。

“有”通“又”。

“茆”通“茅”,茅草。

“文”通“纹”,花纹。

“燕”通“宴”,安闲。

“籍”通“藉”,垫。

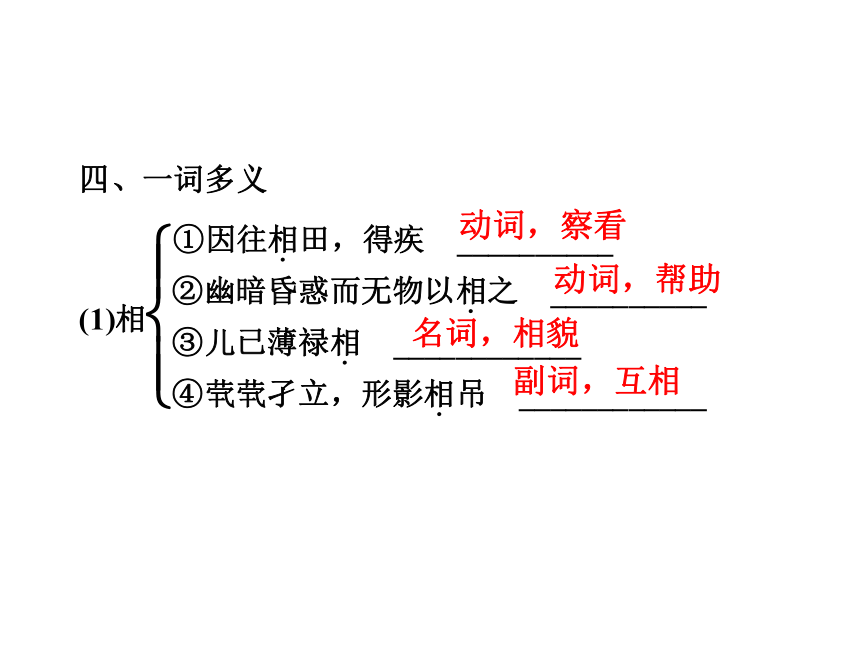

动词,察看

动词,帮助

名词,相貌

副词,互相

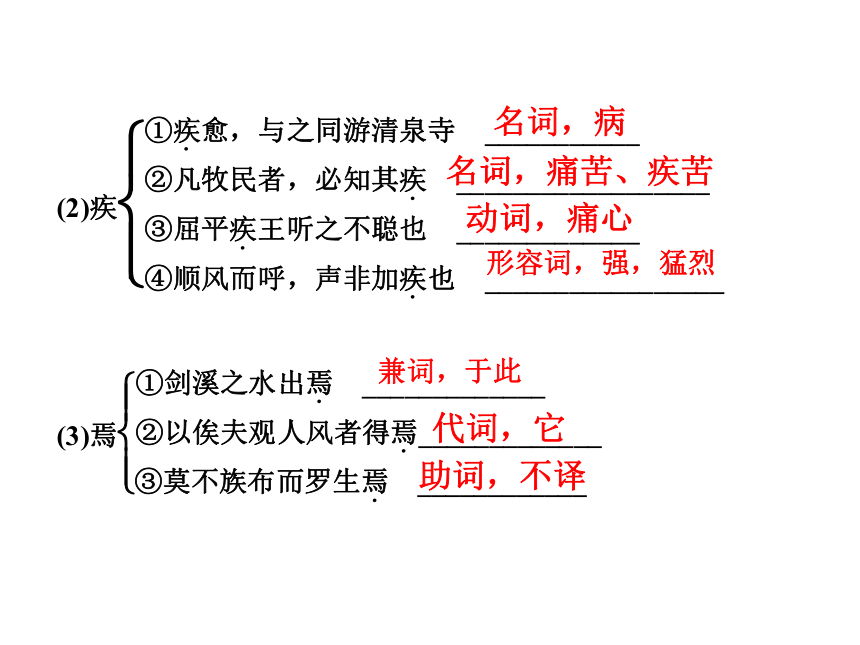

名词,病

名词,痛苦、疾苦

动词,痛心

形容词,强,猛烈

兼词,于此

代词,它

助词,不译

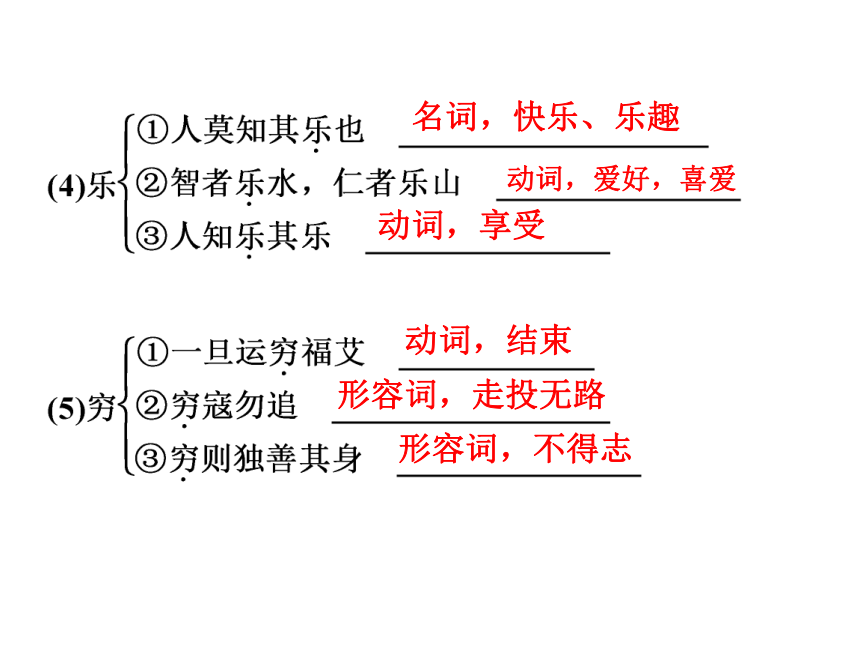

名词,快乐、乐趣

动词,爱好,喜爱

动词,享受

动词,结束

形容词,走投无路

形容词,不得志

形容词作动词,擅长

名词作状语,向西

名词作动词,向西流

名词作动词,筑巢

意动用法,以……为艰

使动用法,使……劳苦

名词作动词,命名

诗歌。

在这里。

可以用来。

七、特殊句式

①黄州东南三十里为沙湖 __________

②余以手为口,君以眼为耳,皆一时异人也

_________

③予买田其间 ___________

④苦斋者,章溢先生隐居之室也 __________

⑤风从北来者,大率不能甘而善苦 ____________

⑥燕坐于华堂之上 _______________________

⑦良药苦口利于病,忠言逆耳利于行

_______________________

判断句

判断句

省略句

判断句

定语后置句

介宾短语后置句

介宾短语后置句

八、名句默写

①山下兰芽短浸溪_________________,萧萧暮雨子规啼。谁道人生无再少?君看流水尚能西!________________________。(《游沙湖》)

②乐与苦,_________________,人知乐之为乐,而不知苦之为乐,人知乐其乐,而不知苦生于乐,__________________________!(《苦斋记》)

松间沙路净无泥

休将白发唱黄鸡

相为倚伏者也

则乐与苦相去能几何哉

九、文学常识

走近作者

(1)苏轼,谥“文忠”。苏轼兼长诗文词书画,为北宋一代文宗。苏词冲破男女之情、离别之愁的藩篱,怀古、感旧、记游、说理等题材无不可入词,开__________词风。著有《苏东坡集》、《东坡乐府》。

豪放派

(2)刘基,明初大臣、政治家、文学家。字伯温,青田(今浙江青田)人。

元朝末年进士,著《_______》,以寓言形式批判元末暴政。诗歌雄浑而富于想象,散文风格古朴,笔意奔放,反映了元末社会的动乱和人民的疾苦,对当时社会现实的黑暗与丑恶都有所讽刺。著有《诚意伯文集》20卷及其他著述多种。

郁离子

十、整体预知

1.《游沙湖》

2.《苦斋记》

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《游沙湖》在后文的《浣溪沙》词中是如何表达自己乐观、旷达的心怀的?

【提示】 白居易有《醉歌示妓人商玲珑》诗:“谁道使君不解歌,听唱黄鸡与白日。黄鸡催晓丑时鸣,白日催年酉前没。腰间红绶系未稳,镜里朱颜看已失。”白诗借“黄鸡催晓”叹时光易逝,人生易老。而苏轼却高歌“谁道人生无再少?君看流水尚能西!休将白发唱黄鸡。”这是一种多么从容自信、旷达乐观的人生情怀!这种人生情怀也使本文具有了一种超然洒脱的韵致。

2.《游沙湖》用笔简省主要表现在什么地方?

【提示】 全文只有一百七十二字。写游览所见景物,只简略点出逸少洗笔泉、兰溪水西流。而对兰溪景物的具体、生动、形象的描写,则留到词中表现。歌词把静谧幽雅的景色、积极乐观的情绪和惊警深刻的人生哲理,浑然无迹地融合起来。在短小的篇幅中,有人物,有事件,有自然景色,有诗情哲理,这一切又似乎是信手拈来,漫笔写成,充分体现了苏轼随笔小品文的艺术特色。

3.如何理解“谁道人生无再少?君看流水尚能西!休将白发唱黄鸡”这句话?

【提示】 这三句蕴涵着一种催人向上的人生哲理,表现了对美好生活前途的憧憬和对高尚精神境界的追求。作者即景取喻,以富有情韵的语言,抒发有关人生的哲理。“谁人生无再少”,以反诘唤起,“君看流水尚能西”以借喻作答。“人生长恨水长东”,光阴犹如昼夜不停的流水,匆匆向东流去,一去不可复返,青春对于人只有一次,正如古人所说“花有重开日,人无再少年”,这是不可抗拒的自然规律。

但从某种意义上说,人未尝不可以老当益壮,自强不息,焕发青春的光彩。人们常用“白发”“黄鸡”比喻世事匆促,光景催年,发出衰飒的悲吟。

4.苏轼的《游沙湖》与宋代的其他杂记有何不同?

【提示】 宋代杂记见闻的随笔很多,往往写得杂沓堆砌。苏轼的随笔却别开生面。以记人而论,不是罗列平生事迹,常常是选取一二典型事例点化成文。作为文学随笔,在《游沙湖》中,作者没有写庞安常“不以贿谢为急”的人品和“愈人之病”的高招,只写了他俩分别“以手为口”和“以眼为耳”的“异人”特征。这样的笔墨,不仅幽默,富于情趣,而且还包含着一种隐情和感慨。

5.《苦斋记》各部分主要写了哪些内容?

【名师点拨】 文章起笔交代苦斋之所属,并从其环境、气候与植物特性的简略介绍中,说明“苦”的由来。第二段由上段末句生发而来,具体写乐生于此地的“物性之苦者”——木、草、菜、果、蜜、茶、鱼等物之苦,从实物方面说明苦斋命名之来。第三段承前段补述建苦斋的由来和记述苦斋生活的概况与乐趣。前段写“物性之苦者亦乐生焉”,此段就有点“人性之苦者亦乐生焉”的意味了。接着深入一层,在前面叙事的基础上发表议论,从事理方面阐明苦与乐的相为倚伏,互为转化的辩证关系。此为全文的重点之所在。末段收结全文,说明作记原因。

6.《苦斋记》主要说明了什么道理?

【名师点拨】 《苦斋记》记述了苦斋的地理环境和物产,以及其主人的生活情况与乐趣、言谈,从而说明苦斋命名的由来与意义,阐发了苦与乐的相为倚伏——苦生于乐,乐由苦来——的辩证关系与生活哲理,批评了膏粱之子只匿安逸享乐的思想,表现了苦斋主人甘于苦中求乐的宽敞襟怀。

[细剖·深析]

[楼主]

《游沙湖》这篇短文在艺术上有何独到之处?你有何看法?

[沙发]

这篇散文以独特的角度,寄寓深刻的内涵。作者从庞安常与“我”同为“异人”的角度来写的。只选取庞安常“以眼为耳”,“虽聋,而疑悟绝人”的特异之处,仅用“以纸画字,书不数字,辄深了人意”的细节,写出人物之不同一般,手法之高,实在令人叹为观止。

[板凳]

作者善于用深邃的眼光观察自然景物,并赋予丰富的想象,把思想性和哲理性高度地融合在一起,产生了强烈的艺术效果,这种高度的艺术技巧,也是值得借鉴学习的。

[三楼]

本文以经济的笔墨融景、情、事、理于一体。全文只有一百七十二字,写游览所见景物,只简略点出逸少洗笔泉、兰溪水西流。而对兰溪景物的具体、生动、形象的描写,则留到歌词中表现。歌词把静谧幽雅的景色,积极乐观的情绪和精警深刻的人生哲理,浑然无迹地融合起来。在短小的篇幅中,有人物,有事件,有自然景色,有诗情哲理,这一切又似乎信手拈来,漫笔写成,充分体现了苏轼随笔小品文的艺术特色。

写作素材积累

以朴素的语言表达丰富复杂的感情

苏轼的《游沙湖》这篇文章,从艺术上看,作者以极朴素、自然、清淡的语言写出了非常丰富复杂的感情,并且有层次地表现了感情的发展变化——由寓慨于谐,发展到开朗、积极、乐观,由萧疏简淡的叙述到朗声高唱,思想感情的抒发越来越浓烈,读时令人情不自禁地也要伴随作者歌唱起来。

技法借鉴

●随堂练笔

以“伤心的花朵”为话题,写一段抒情文字,要求用朴素的语言表达自己内心受到伤害时的感受,80字左右。

1.课内素材开发

文房四宝,是中国独有的文书工具,即笔、墨、纸、砚。文房四宝之名,起源于南北朝时期,因为中国古代文人要经常使用毛笔、墨、宣纸、砚台,它们是文人书房中必备的四件宝贝。“文房四宝”在南唐时指诸葛笔、徽州李廷圭墨、澄心堂纸,江西婺源龙尾砚。自宋朝以来“文房四宝”指湖笔、徽墨、宣纸、端砚,它们不仅具有实用价值,也是融绘画、书法、雕刻、装饰等为一体的艺术品。

素材积累

[适用话题]

这则有关于“文房四宝”的材料可用于“传统文化”、“传承”等有关话题或材料作文中。

2.鲜活素材速递

复旦大学“黄山门”

12月12日,以复旦大学学生为主的18名上海驴友在黄山遇险,致营救民警张宁海不慎坠崖,献出了自己的年轻的生命。(张宁海去年刚从大学毕业,24岁,家中独子)事情并未就此结束,连日来继续膨胀,不断“发酵”:复旦学生脱险后不谈哀悼殉职民警、先讨论如何搞好媒体公关,对民警牺牲冷漠无情、不承认错误推卸责任……网络上层出不穷爆出的“内情”,让复旦大学深陷“黄山门”。

[适用话题]

这则材料可用于“冷漠”、“尊重生命”、“责任与担当”等有关话题或材料作文中。

知能优化演练

美文佳作欣赏

宋朝的雨

陈富强

雨中的西湖要比平日耐看一些。

雨夜中的西湖除了耐看,则更多了一层需用心体验的味道。这个时候,你需要撑一把雨伞,去堤上走走。白堤热闹一些,与唐朝的鼎盛相吻合,而苏堤要幽静得多,甚至稍稍有些冷寂。

我建议你去苏堤。

雨在树梢上、在伞顶上、在草叶上、在亭檐上、在湖面上、在一切无遮无拦的去处跳着欢快的舞蹈。伞是丝绸做成的,你为自己撑开一片无雨的天空,而一个遥远的背景,正渐渐向你推近,撑着绸伞的你便和雨帘里淡淡的灯光一起变成这个背景的过客。宋朝正悄悄向你走来。跨过第一座拱桥,你就走进了宋朝的雨里。

呈现在你眼前的是1090年仲春的苏堤,犹如一条绿色的飘带,堤桥相接,横卧湖上,南端系住南屏,北端挽起栖霞岭。柳丝舒展婀娜的身姿,翩翩起舞。一堤的翠绿烟似地漫洇开来,细细看去,绿雾似的堤上桃花盛开了,不耐寂寞的是枝头的黄鹂。

你与苏东坡在堤上相遇了。刚刚完成长堤修筑的苏太守,心情正佳,他临风而立,面对烟水淼淼,诗情满溢,一首千古绝唱脱口而出。“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”这是苏太守为后人留的文化遗产,它的价值不亚于苏堤春晓。

苏东坡决意整治西湖的念头始于1071年。这一年他第一次来到杭州,官至通判。他在巡视西湖时,看到葑草已淤塞了西湖的十之二三,他虽有心治理,但通判的官位尚无决策权,欲有作为而无作为,苏通判满腔抱负都化作了天才的诗意。倘若苏东坡仕途顺利,而不是屡遭贬谪,一路坎坷,他流芳百世的名篇佳作大约要大打折扣了。

机会终于在时隔8年后降临到苏东坡身上。1079年,苏东坡再次赴任杭州,任知州。到任的次日,苏东坡重游了西湖,面对的西湖湖面已有一半成了葑田,忧虑之情油然而生。回到府上,挥笔写下了“葑合平湖久芜漫,人经丰岁尚调疏”的感叹。叹毕,苏东坡组织人力调查踏勘。于次年4月,向当朝皇帝哲宗呈了《杭州乞度牒开西湖状》的奏议。在这篇上书中,开篇就说:“杭州之有西湖,如人之有眉目,盖不可废也。”苏东坡预言:“水浅葑横,如云翳空,倏忽便满,更二十年,无西湖矣。使杭州而无西湖,如人去其眉目,岂复为人乎!”

苏东坡在上书中还从养鱼、饮水、灌溉、助航、酿酒等方面列举了西湖不可荒废的五条理由。其中讲到:城中饮水来自湖水,如果西湖都变成葑田,则举城饮水断源。城中运河赖西湖挹住,若湖水不足,必取借钱塘江之水,而江潮多沙,河道淤塞,数年淘河一次,官吏借此欺民,为民大患;杭州产名酒,每年酒税为全国第一,如果西湖浅涸,酿酒必大受影响。

苏东坡的这篇奏议,时隔900年,再来分析,依旧充满一位政治家的深谋远虑。我们现在看到的也许只是一条如诗如画的长堤,当年的苏东坡却从民生大计出发,改变了西湖的命运。挖葑泥筑堤是苏东坡疏浚西湖最精彩的一笔。苏东坡的弟弟苏辙在《亡兄子瞻端明墓志铭》里记载了苏东坡天才的构想。“今欲去葑田,葑田如云,将安所置之?湖南北三十里,环湖往来,终日不达。若取葑田积之湖中为长堤,以通南北,则葑田除而行者便矣。”

经过从夏到秋的努力,一条长堤破湖而出,夹道种植芙蓉、杨柳,中为六桥九亭。这时的长堤尚无名,直到后继知州林希遵循杭人意愿,才将其命名为苏公堤,并为东坡立祠堤上。渐渐地,苏堤成为“堤桥成市,歌舞丛之,走马游船,达旦不息”的湖上繁华之地。

苏东坡在堤上消失了,雨依然在密密地下,你用无比敬慕的目光送别苏东坡,独步缓行。此时你已知道苏东坡将离开杭州,他在知州任上只有两年,却为杭州留下了如此宏大的手笔。更为难能可贵的是,这样一项规模浩大的工程,苏东坡在杭州所作的诗文中却很少提及,直到去扬州任上,才在答友人的诗中回顾治湖的经历。可见这位旷世奇才的博大胸怀。

有史以来与西湖相关的,你知道能与苏东坡与苏堤媲美的是唐朝的白居易和白堤。固然是白堤在先、苏堤在后,但他们都是一代文豪,他们都懂得珍惜文化的大自然。他们在杭州的时间都十分短暂,但他们却留下了一世英名。

你在堤上流连。倘若你回头望望,你会发现,随着南宋的到来,苏堤的北端将耸立起一座庄严的庙宇,红墙重檐,松树翠柏掩映一代名将岳飞。你惊喜地看到,一个宋朝、一南一北、一文一武与这条长堤如此紧密地联系在一起,他们都是人杰,他们的智慧和生命化作绵绵不绝的雨丝,滋润着堤上的绿树红花。

你撑开的是一把丝绸做的雨伞。以丝绸命名的道路曾经横贯东西,而现在,令你乐此不疲的是,走在伞下回想从前,雨在你的头上喧哗,陪伴着你走近苏东坡的雕像。先生沐雨而立,一站就是千年。

【赏评】 宋朝的雨能落千年而长久清丽,今朝的苏堤能经百世而依然迷人,那是因为苏轼,因为诗人的一项治湖工程。《宋朝的雨》,开篇撑伞,收尾沐雨,让我们生动感知到那位才气的鲜活诗人,真切感动于那段造福为民的历史佳话。不仅是故事,流泻的,还有魅力和意境:西子湖畔的雨,丝绸织就的伞,美丽串成的文字,诗意洋溢的情怀……历史和今天,清新和厚重,生命和永恒,诗情和哲理,在《宋朝的雨》里,穿越时空,横亘古今,和谐交融,自然天成。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

游沙湖、苦斋记

诗海探珠

与诸子登岘首

孟浩然

人事有代谢,

往来成古今。

江山留胜迹,

我辈复登临。

水落鱼梁浅,

天寒梦泽深。

羊公碑尚在,

读罢泪沾襟。

【赏析】 这是一首怀古伤今的诗。诗人登高怀古时思绪连翩,当看到独立山中的羊公碑时不禁潸然泪下。其实诗人之所以“泪沾襟”,不仅仅是怀古,更多的是对自己身世和经历的感叹。羊祜为国效力、为民尽职留名岘首,与山同存,诗人因自己的“无为”而伤感。这首诗前两联具有一定的哲理性,后两联既描绘了景物,富有形象,又饱含了作者的激情,这就使得它成为诗人之诗而不是哲人之诗。

尾联中的“尚”字,十分有力,包含了复杂的内容。羊祜在晋初为国为民做了许多好事,名垂千古,令人敬仰。而孟浩然想到自己至今仍为“布衣”,无所作为,死后难免湮没无闻,这和“尚在”的羊公碑,两相对比,令人伤感。因之,就不免“读罢泪沾襟”了。同时,语言通俗易懂,感情真挚动人,以平淡深远见长。清代沈德潜评孟浩然诗:“从静悟中得之,故语淡而味终不薄。”这首诗就具有这样的情趣。

【思考】 尾联中哪个字饱含了作者的复杂情感?请加以分析。

【提示】 画线部分为思考答案。

课堂互动探究

写作素材积累

游沙湖

基础自主学案

知能优化演练

美文佳作欣赏

基础自主学案

二、词语释义

①相田:______________________________

②颖悟:__________________________

③相为倚伏:_____________________

④膏粱之子:____________________________

⑤燕坐:________________

⑥醉醇饫肥:______________________________

⑦籍柔覆温:________________________________

⑧蓬藋:_____________________________

⑨ 跳:_______________________

⑩榛莽:____________________________________

观看田地。相,察看。

聪慧拔尖。

互相依托。伏,隐藏。

吃膏粱的子弟,富贵家子弟。

闲坐,安坐。

醉于醇酒,饫于肥肉。饫,饱食。

铺着柔软的垫褥,盖着温暖的被子。

这里指用蓬草、藋草等编的衣物。

草木丛生的地方。榛,小树。莽,丛草。

不得伸展。 ,局促。

“萧萧”通“潇潇”,雨声。

“有”通“又”。

“茆”通“茅”,茅草。

“文”通“纹”,花纹。

“燕”通“宴”,安闲。

“籍”通“藉”,垫。

动词,察看

动词,帮助

名词,相貌

副词,互相

名词,病

名词,痛苦、疾苦

动词,痛心

形容词,强,猛烈

兼词,于此

代词,它

助词,不译

名词,快乐、乐趣

动词,爱好,喜爱

动词,享受

动词,结束

形容词,走投无路

形容词,不得志

形容词作动词,擅长

名词作状语,向西

名词作动词,向西流

名词作动词,筑巢

意动用法,以……为艰

使动用法,使……劳苦

名词作动词,命名

诗歌。

在这里。

可以用来。

七、特殊句式

①黄州东南三十里为沙湖 __________

②余以手为口,君以眼为耳,皆一时异人也

_________

③予买田其间 ___________

④苦斋者,章溢先生隐居之室也 __________

⑤风从北来者,大率不能甘而善苦 ____________

⑥燕坐于华堂之上 _______________________

⑦良药苦口利于病,忠言逆耳利于行

_______________________

判断句

判断句

省略句

判断句

定语后置句

介宾短语后置句

介宾短语后置句

八、名句默写

①山下兰芽短浸溪_________________,萧萧暮雨子规啼。谁道人生无再少?君看流水尚能西!________________________。(《游沙湖》)

②乐与苦,_________________,人知乐之为乐,而不知苦之为乐,人知乐其乐,而不知苦生于乐,__________________________!(《苦斋记》)

松间沙路净无泥

休将白发唱黄鸡

相为倚伏者也

则乐与苦相去能几何哉

九、文学常识

走近作者

(1)苏轼,谥“文忠”。苏轼兼长诗文词书画,为北宋一代文宗。苏词冲破男女之情、离别之愁的藩篱,怀古、感旧、记游、说理等题材无不可入词,开__________词风。著有《苏东坡集》、《东坡乐府》。

豪放派

(2)刘基,明初大臣、政治家、文学家。字伯温,青田(今浙江青田)人。

元朝末年进士,著《_______》,以寓言形式批判元末暴政。诗歌雄浑而富于想象,散文风格古朴,笔意奔放,反映了元末社会的动乱和人民的疾苦,对当时社会现实的黑暗与丑恶都有所讽刺。著有《诚意伯文集》20卷及其他著述多种。

郁离子

十、整体预知

1.《游沙湖》

2.《苦斋记》

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《游沙湖》在后文的《浣溪沙》词中是如何表达自己乐观、旷达的心怀的?

【提示】 白居易有《醉歌示妓人商玲珑》诗:“谁道使君不解歌,听唱黄鸡与白日。黄鸡催晓丑时鸣,白日催年酉前没。腰间红绶系未稳,镜里朱颜看已失。”白诗借“黄鸡催晓”叹时光易逝,人生易老。而苏轼却高歌“谁道人生无再少?君看流水尚能西!休将白发唱黄鸡。”这是一种多么从容自信、旷达乐观的人生情怀!这种人生情怀也使本文具有了一种超然洒脱的韵致。

2.《游沙湖》用笔简省主要表现在什么地方?

【提示】 全文只有一百七十二字。写游览所见景物,只简略点出逸少洗笔泉、兰溪水西流。而对兰溪景物的具体、生动、形象的描写,则留到词中表现。歌词把静谧幽雅的景色、积极乐观的情绪和惊警深刻的人生哲理,浑然无迹地融合起来。在短小的篇幅中,有人物,有事件,有自然景色,有诗情哲理,这一切又似乎是信手拈来,漫笔写成,充分体现了苏轼随笔小品文的艺术特色。

3.如何理解“谁道人生无再少?君看流水尚能西!休将白发唱黄鸡”这句话?

【提示】 这三句蕴涵着一种催人向上的人生哲理,表现了对美好生活前途的憧憬和对高尚精神境界的追求。作者即景取喻,以富有情韵的语言,抒发有关人生的哲理。“谁人生无再少”,以反诘唤起,“君看流水尚能西”以借喻作答。“人生长恨水长东”,光阴犹如昼夜不停的流水,匆匆向东流去,一去不可复返,青春对于人只有一次,正如古人所说“花有重开日,人无再少年”,这是不可抗拒的自然规律。

但从某种意义上说,人未尝不可以老当益壮,自强不息,焕发青春的光彩。人们常用“白发”“黄鸡”比喻世事匆促,光景催年,发出衰飒的悲吟。

4.苏轼的《游沙湖》与宋代的其他杂记有何不同?

【提示】 宋代杂记见闻的随笔很多,往往写得杂沓堆砌。苏轼的随笔却别开生面。以记人而论,不是罗列平生事迹,常常是选取一二典型事例点化成文。作为文学随笔,在《游沙湖》中,作者没有写庞安常“不以贿谢为急”的人品和“愈人之病”的高招,只写了他俩分别“以手为口”和“以眼为耳”的“异人”特征。这样的笔墨,不仅幽默,富于情趣,而且还包含着一种隐情和感慨。

5.《苦斋记》各部分主要写了哪些内容?

【名师点拨】 文章起笔交代苦斋之所属,并从其环境、气候与植物特性的简略介绍中,说明“苦”的由来。第二段由上段末句生发而来,具体写乐生于此地的“物性之苦者”——木、草、菜、果、蜜、茶、鱼等物之苦,从实物方面说明苦斋命名之来。第三段承前段补述建苦斋的由来和记述苦斋生活的概况与乐趣。前段写“物性之苦者亦乐生焉”,此段就有点“人性之苦者亦乐生焉”的意味了。接着深入一层,在前面叙事的基础上发表议论,从事理方面阐明苦与乐的相为倚伏,互为转化的辩证关系。此为全文的重点之所在。末段收结全文,说明作记原因。

6.《苦斋记》主要说明了什么道理?

【名师点拨】 《苦斋记》记述了苦斋的地理环境和物产,以及其主人的生活情况与乐趣、言谈,从而说明苦斋命名的由来与意义,阐发了苦与乐的相为倚伏——苦生于乐,乐由苦来——的辩证关系与生活哲理,批评了膏粱之子只匿安逸享乐的思想,表现了苦斋主人甘于苦中求乐的宽敞襟怀。

[细剖·深析]

[楼主]

《游沙湖》这篇短文在艺术上有何独到之处?你有何看法?

[沙发]

这篇散文以独特的角度,寄寓深刻的内涵。作者从庞安常与“我”同为“异人”的角度来写的。只选取庞安常“以眼为耳”,“虽聋,而疑悟绝人”的特异之处,仅用“以纸画字,书不数字,辄深了人意”的细节,写出人物之不同一般,手法之高,实在令人叹为观止。

[板凳]

作者善于用深邃的眼光观察自然景物,并赋予丰富的想象,把思想性和哲理性高度地融合在一起,产生了强烈的艺术效果,这种高度的艺术技巧,也是值得借鉴学习的。

[三楼]

本文以经济的笔墨融景、情、事、理于一体。全文只有一百七十二字,写游览所见景物,只简略点出逸少洗笔泉、兰溪水西流。而对兰溪景物的具体、生动、形象的描写,则留到歌词中表现。歌词把静谧幽雅的景色,积极乐观的情绪和精警深刻的人生哲理,浑然无迹地融合起来。在短小的篇幅中,有人物,有事件,有自然景色,有诗情哲理,这一切又似乎信手拈来,漫笔写成,充分体现了苏轼随笔小品文的艺术特色。

写作素材积累

以朴素的语言表达丰富复杂的感情

苏轼的《游沙湖》这篇文章,从艺术上看,作者以极朴素、自然、清淡的语言写出了非常丰富复杂的感情,并且有层次地表现了感情的发展变化——由寓慨于谐,发展到开朗、积极、乐观,由萧疏简淡的叙述到朗声高唱,思想感情的抒发越来越浓烈,读时令人情不自禁地也要伴随作者歌唱起来。

技法借鉴

●随堂练笔

以“伤心的花朵”为话题,写一段抒情文字,要求用朴素的语言表达自己内心受到伤害时的感受,80字左右。

1.课内素材开发

文房四宝,是中国独有的文书工具,即笔、墨、纸、砚。文房四宝之名,起源于南北朝时期,因为中国古代文人要经常使用毛笔、墨、宣纸、砚台,它们是文人书房中必备的四件宝贝。“文房四宝”在南唐时指诸葛笔、徽州李廷圭墨、澄心堂纸,江西婺源龙尾砚。自宋朝以来“文房四宝”指湖笔、徽墨、宣纸、端砚,它们不仅具有实用价值,也是融绘画、书法、雕刻、装饰等为一体的艺术品。

素材积累

[适用话题]

这则有关于“文房四宝”的材料可用于“传统文化”、“传承”等有关话题或材料作文中。

2.鲜活素材速递

复旦大学“黄山门”

12月12日,以复旦大学学生为主的18名上海驴友在黄山遇险,致营救民警张宁海不慎坠崖,献出了自己的年轻的生命。(张宁海去年刚从大学毕业,24岁,家中独子)事情并未就此结束,连日来继续膨胀,不断“发酵”:复旦学生脱险后不谈哀悼殉职民警、先讨论如何搞好媒体公关,对民警牺牲冷漠无情、不承认错误推卸责任……网络上层出不穷爆出的“内情”,让复旦大学深陷“黄山门”。

[适用话题]

这则材料可用于“冷漠”、“尊重生命”、“责任与担当”等有关话题或材料作文中。

知能优化演练

美文佳作欣赏

宋朝的雨

陈富强

雨中的西湖要比平日耐看一些。

雨夜中的西湖除了耐看,则更多了一层需用心体验的味道。这个时候,你需要撑一把雨伞,去堤上走走。白堤热闹一些,与唐朝的鼎盛相吻合,而苏堤要幽静得多,甚至稍稍有些冷寂。

我建议你去苏堤。

雨在树梢上、在伞顶上、在草叶上、在亭檐上、在湖面上、在一切无遮无拦的去处跳着欢快的舞蹈。伞是丝绸做成的,你为自己撑开一片无雨的天空,而一个遥远的背景,正渐渐向你推近,撑着绸伞的你便和雨帘里淡淡的灯光一起变成这个背景的过客。宋朝正悄悄向你走来。跨过第一座拱桥,你就走进了宋朝的雨里。

呈现在你眼前的是1090年仲春的苏堤,犹如一条绿色的飘带,堤桥相接,横卧湖上,南端系住南屏,北端挽起栖霞岭。柳丝舒展婀娜的身姿,翩翩起舞。一堤的翠绿烟似地漫洇开来,细细看去,绿雾似的堤上桃花盛开了,不耐寂寞的是枝头的黄鹂。

你与苏东坡在堤上相遇了。刚刚完成长堤修筑的苏太守,心情正佳,他临风而立,面对烟水淼淼,诗情满溢,一首千古绝唱脱口而出。“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”这是苏太守为后人留的文化遗产,它的价值不亚于苏堤春晓。

苏东坡决意整治西湖的念头始于1071年。这一年他第一次来到杭州,官至通判。他在巡视西湖时,看到葑草已淤塞了西湖的十之二三,他虽有心治理,但通判的官位尚无决策权,欲有作为而无作为,苏通判满腔抱负都化作了天才的诗意。倘若苏东坡仕途顺利,而不是屡遭贬谪,一路坎坷,他流芳百世的名篇佳作大约要大打折扣了。

机会终于在时隔8年后降临到苏东坡身上。1079年,苏东坡再次赴任杭州,任知州。到任的次日,苏东坡重游了西湖,面对的西湖湖面已有一半成了葑田,忧虑之情油然而生。回到府上,挥笔写下了“葑合平湖久芜漫,人经丰岁尚调疏”的感叹。叹毕,苏东坡组织人力调查踏勘。于次年4月,向当朝皇帝哲宗呈了《杭州乞度牒开西湖状》的奏议。在这篇上书中,开篇就说:“杭州之有西湖,如人之有眉目,盖不可废也。”苏东坡预言:“水浅葑横,如云翳空,倏忽便满,更二十年,无西湖矣。使杭州而无西湖,如人去其眉目,岂复为人乎!”

苏东坡在上书中还从养鱼、饮水、灌溉、助航、酿酒等方面列举了西湖不可荒废的五条理由。其中讲到:城中饮水来自湖水,如果西湖都变成葑田,则举城饮水断源。城中运河赖西湖挹住,若湖水不足,必取借钱塘江之水,而江潮多沙,河道淤塞,数年淘河一次,官吏借此欺民,为民大患;杭州产名酒,每年酒税为全国第一,如果西湖浅涸,酿酒必大受影响。

苏东坡的这篇奏议,时隔900年,再来分析,依旧充满一位政治家的深谋远虑。我们现在看到的也许只是一条如诗如画的长堤,当年的苏东坡却从民生大计出发,改变了西湖的命运。挖葑泥筑堤是苏东坡疏浚西湖最精彩的一笔。苏东坡的弟弟苏辙在《亡兄子瞻端明墓志铭》里记载了苏东坡天才的构想。“今欲去葑田,葑田如云,将安所置之?湖南北三十里,环湖往来,终日不达。若取葑田积之湖中为长堤,以通南北,则葑田除而行者便矣。”

经过从夏到秋的努力,一条长堤破湖而出,夹道种植芙蓉、杨柳,中为六桥九亭。这时的长堤尚无名,直到后继知州林希遵循杭人意愿,才将其命名为苏公堤,并为东坡立祠堤上。渐渐地,苏堤成为“堤桥成市,歌舞丛之,走马游船,达旦不息”的湖上繁华之地。

苏东坡在堤上消失了,雨依然在密密地下,你用无比敬慕的目光送别苏东坡,独步缓行。此时你已知道苏东坡将离开杭州,他在知州任上只有两年,却为杭州留下了如此宏大的手笔。更为难能可贵的是,这样一项规模浩大的工程,苏东坡在杭州所作的诗文中却很少提及,直到去扬州任上,才在答友人的诗中回顾治湖的经历。可见这位旷世奇才的博大胸怀。

有史以来与西湖相关的,你知道能与苏东坡与苏堤媲美的是唐朝的白居易和白堤。固然是白堤在先、苏堤在后,但他们都是一代文豪,他们都懂得珍惜文化的大自然。他们在杭州的时间都十分短暂,但他们却留下了一世英名。

你在堤上流连。倘若你回头望望,你会发现,随着南宋的到来,苏堤的北端将耸立起一座庄严的庙宇,红墙重檐,松树翠柏掩映一代名将岳飞。你惊喜地看到,一个宋朝、一南一北、一文一武与这条长堤如此紧密地联系在一起,他们都是人杰,他们的智慧和生命化作绵绵不绝的雨丝,滋润着堤上的绿树红花。

你撑开的是一把丝绸做的雨伞。以丝绸命名的道路曾经横贯东西,而现在,令你乐此不疲的是,走在伞下回想从前,雨在你的头上喧哗,陪伴着你走近苏东坡的雕像。先生沐雨而立,一站就是千年。

【赏评】 宋朝的雨能落千年而长久清丽,今朝的苏堤能经百世而依然迷人,那是因为苏轼,因为诗人的一项治湖工程。《宋朝的雨》,开篇撑伞,收尾沐雨,让我们生动感知到那位才气的鲜活诗人,真切感动于那段造福为民的历史佳话。不仅是故事,流泻的,还有魅力和意境:西子湖畔的雨,丝绸织就的伞,美丽串成的文字,诗意洋溢的情怀……历史和今天,清新和厚重,生命和永恒,诗情和哲理,在《宋朝的雨》里,穿越时空,横亘古今,和谐交融,自然天成。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录