人教语文选修《古代诗歌散文欣赏》第六单元子路、曾晳、冉有、公西华侍坐、春夜宴从弟桃花园序、项脊轩志

文档属性

| 名称 | 人教语文选修《古代诗歌散文欣赏》第六单元子路、曾晳、冉有、公西华侍坐、春夜宴从弟桃花园序、项脊轩志 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-09-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

子路、曾晳、冉有、公西华侍坐

春夜宴从弟桃花园序

项脊轩志

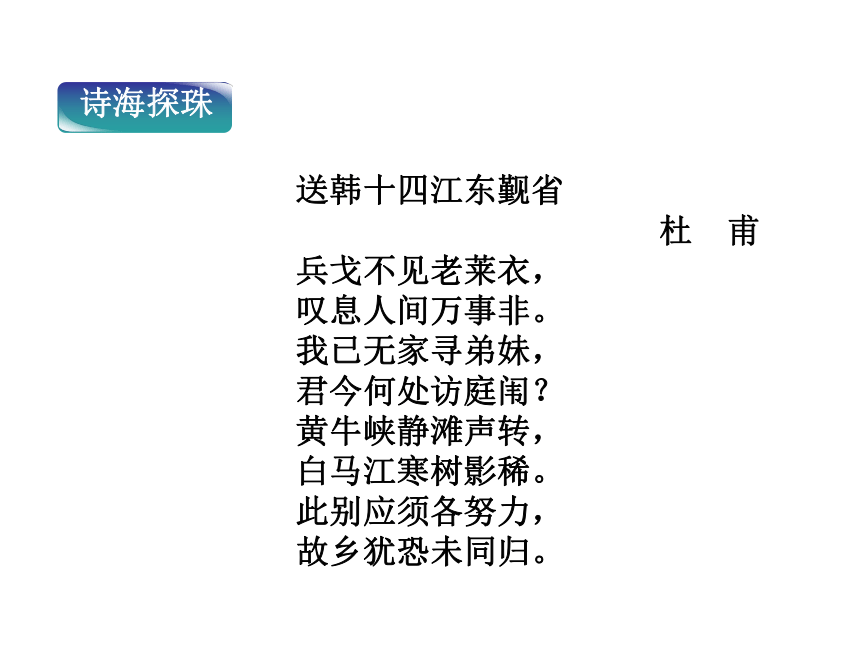

诗海探珠

送韩十四江东觐省

杜 甫

兵戈不见老莱衣,

叹息人间万事非。

我已无家寻弟妹,

君今何处访庭闱?

黄牛峡静滩声转,

白马江寒树影稀。

此别应须各努力,

故乡犹恐未同归。

【赏析】 此诗是诗人在成都附近的蜀州白马江畔送韩十四去江东探亲时写的,在深沉的别情中表现出忧国忧民的百结愁畅。诗歌首联“兵戈不见老莱衣,叹息人间万事非”写战乱导致生灵涂炭,“万事非”三字流露出作者的忧愤之情,表现出诗人深厚的忧国忧民的思想感情。三、四两句写送友人探亲,不由勾起诗人对亲人的怀念。表现了诗人对家破人散的孤寂哀痛之情。五、六两句,描写分手时诗人的遐想和怅惘,表现了对友人离去的惜别之情。尾联“此别应须各努力”表现作者对友人的勉励之情,“故乡犹恐未同归”隐隐露出诗人对未来的担忧之情。

“犹恐”二字,用得很好,隐隐表达出诗人对未来的担忧,与“叹息人间万事非”前后呼应,倍觉意味深长。这首送别诗,不特意渲染凄凄惨惨之情,诗人笔力苍劲,伸缩自如,包容国难民忧,个人遭际,离情别绪深沉委婉,可谓送别诗中的上乘之作。

【思考】 请结合全诗,分析诗中蕴含了诗人哪些情感?

【提示】 画线部分为思考答案。

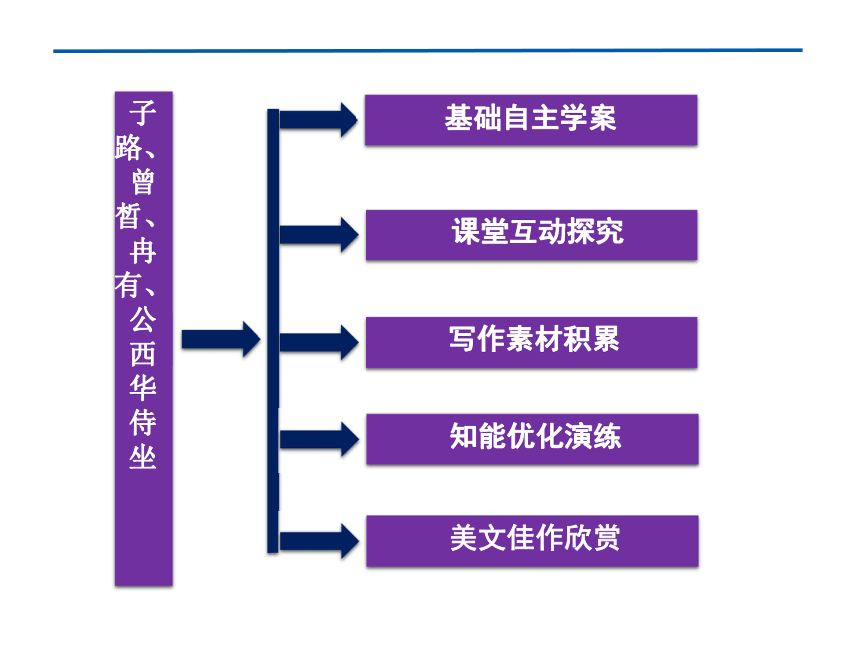

课堂互动探究

写作素材积累

子路、曾晳、冉有、公西华侍坐

基础自主学案

知能优化演练

美文佳作欣赏

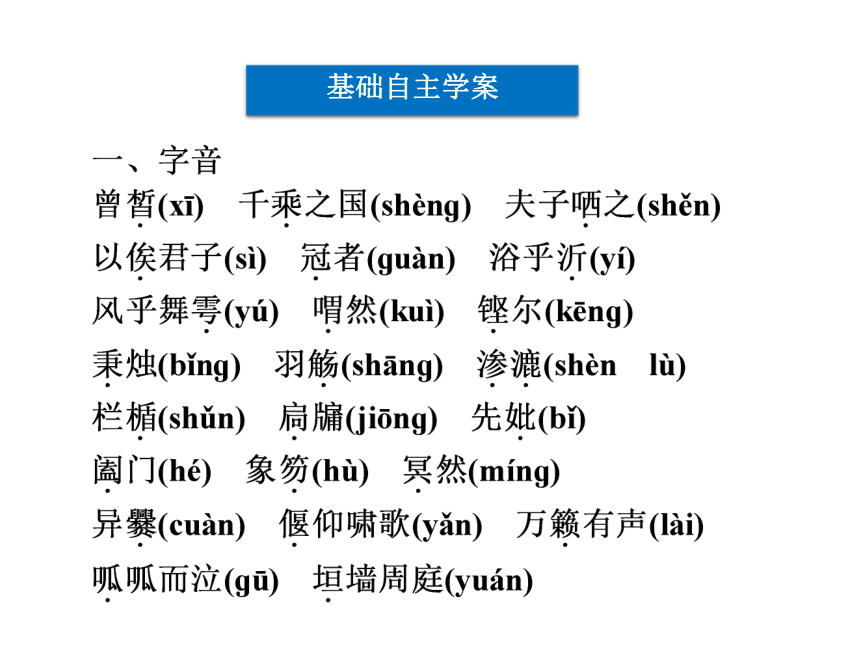

基础自主学案

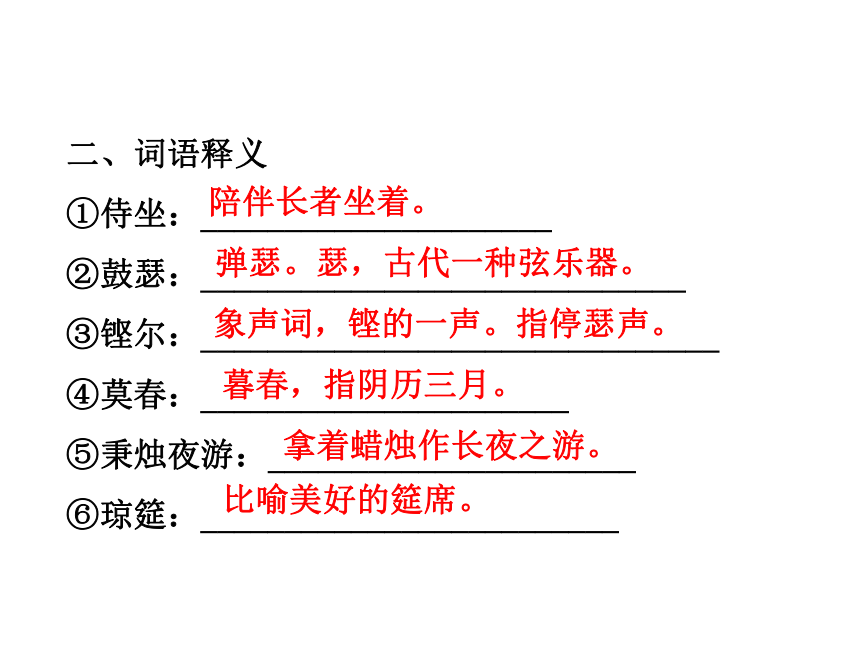

二、词语释义

①侍坐:_____________________

②鼓瑟:_____________________________

③铿尔:_______________________________

④莫春:______________________

⑤秉烛夜游:______________________

⑥琼筵:_________________________

陪伴长者坐着。

弹瑟。瑟,古代一种弦乐器。

象声词,铿的一声。指停瑟声。

暮春,指阴历三月。

拿着蜡烛作长夜之游。

比喻美好的筵席。

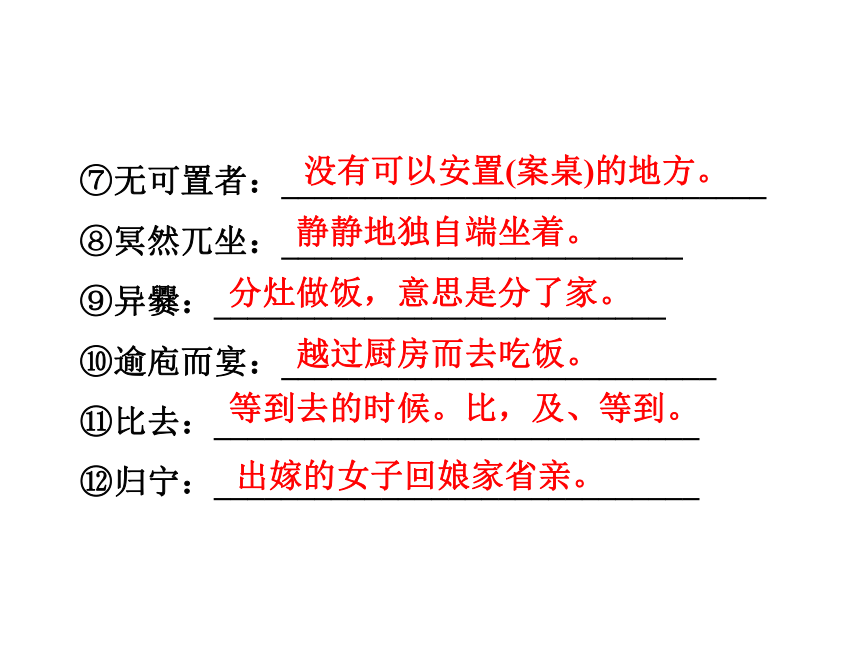

⑦无可置者:_____________________________

⑧冥然兀坐:________________________

⑨异爨:___________________________

⑩逾庖而宴:__________________________

比去:_____________________________

归宁:_____________________________

没有可以安置(案桌)的地方。

静静地独自端坐着。

分灶做饭,意思是分了家。

越过厨房而去吃饭。

等到去的时候。比,及、等到。

出嫁的女子回娘家省亲。

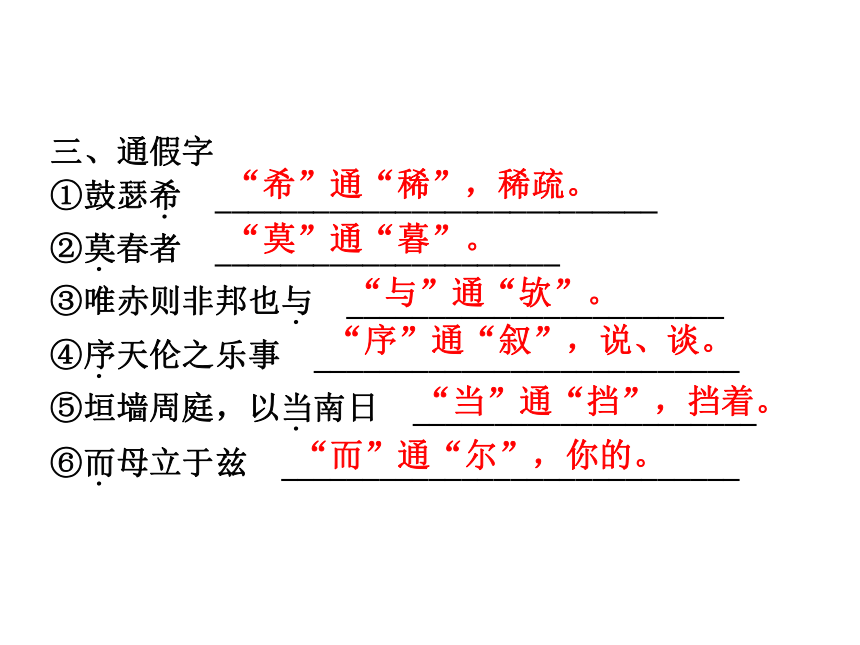

“希”通“稀”,稀疏。

“莫”通“暮”。

“与”通“欤”。

“序”通“叙”,说、谈。

“当”通“挡”,挡着。

“而”通“尔”,你的。

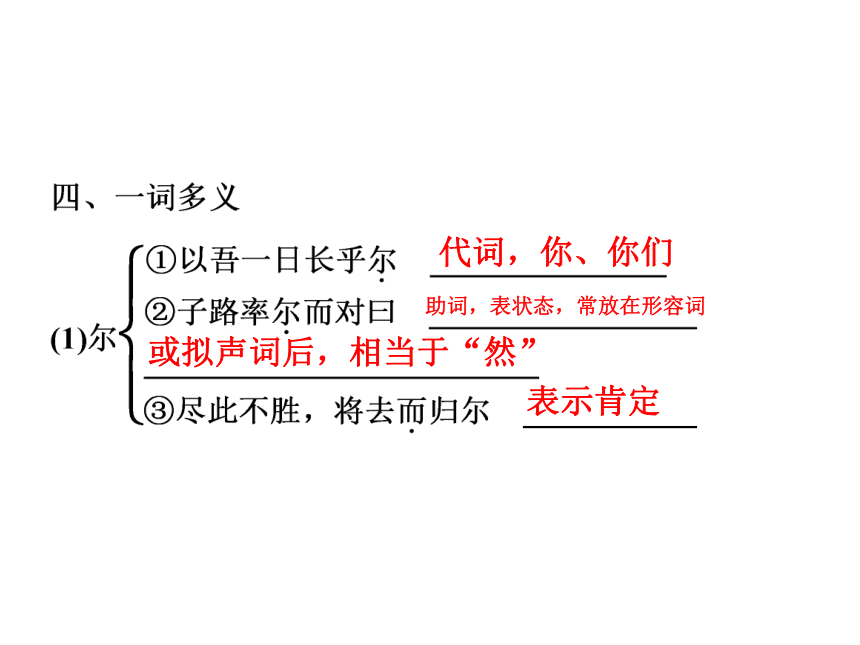

代词,你、你们

助词,表状态,常放在形容词

或拟声词后,相当于“然”

表示肯定

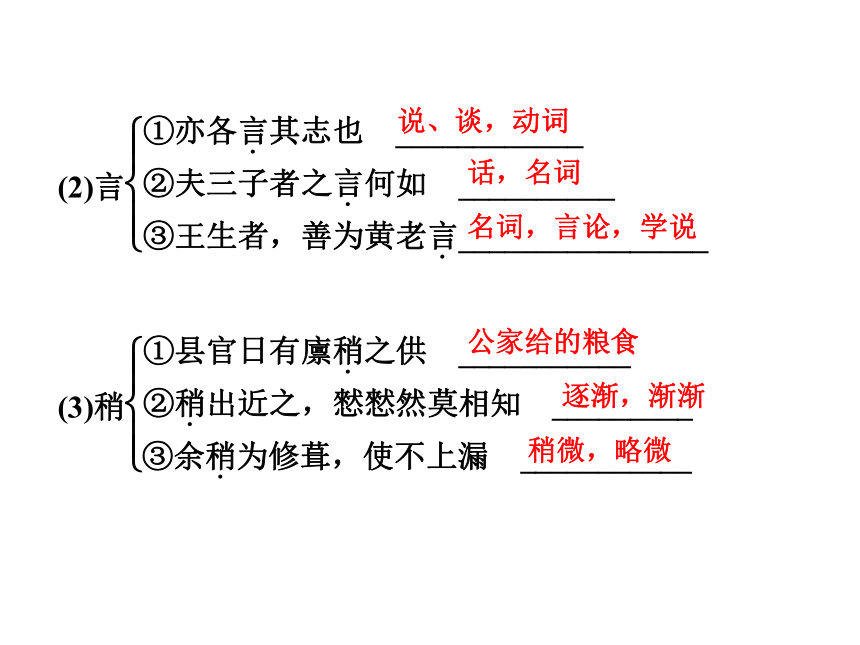

说、谈,动词

话,名词

名词,言论,学说

公家给的粮食

逐渐,渐渐

稍微,略微

安放

设置

放弃,丢下

代词,你的

连词,表承接,可不译

连词,却,表转折

连词,表修饰,可不译

名词作动词,端,穿着礼服;章甫,戴着礼帽

名词作动词,吹风、乘凉

形容词作名词,小事,指做小相

名词作动词,走在后面

形容词作名词,大事,指治国为政

使动用法,使……羞惭

名词作动词,砌上城墙

名词作动词,用乳汁喂养

名词作状语,向下

名词作状语,从上

名词作状语,对着西面

名词作状语,亲手

形容词作名词,美景

名词作动词,照在半墙上

名词作状语,向西

名词作动词,像,如同

名词作状语,不时

指侵略的军队。

等到。

道,指是非准则。

或者。

指大自然。

一丈见方。

处处。

七、特殊句式

①不吾知也 __________________

②则何以哉 ___________________

③何伤乎 _________________

④加之以师旅,因之以饥馑 _____________

⑤夫天地者万物之逆旅也 ________

⑥况阳春召我以烟景 _______________

⑦项脊轩,旧南阁子也 ________

⑧又杂植兰桂竹木于庭 ________________

⑨使不上漏 ___________

⑩余自束发读书轩中 ____________________

宾语前置句

宾语前置句

宾语前置句

状语后置句

判断句

状语后置句

判断句

状语后置句

省略句

省略句,状语后置句

八、名句默写

①千乘之国,__________________,加之以师旅,_____________;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

②莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,__________,咏而归。 (《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

③夫天地者万物之逆旅也;___________________。(《春夜宴从弟桃花园序》)

④借书满架,__________,冥然兀坐,万籁有声;而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,__________,风移影动,珊珊可爱。(《项脊轩志》)

摄乎大国之间

因之以饥馑

风乎舞雩

光阴者百代之过客也

偃仰啸歌

桂影斑驳

九、文学常识

1.走近作者

(1)孔子,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人。儒家学派创始人,思想家,教育家。《论语》是一部_______的散文集,它是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面地反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。宋儒把《论语》《大学》《_____》和《_______》合称为“四书”。

语录体

中庸

孟子

(2)归有光,字熙甫,号________,明代昆山(今江苏昆山)人,明代散文家,自幼苦读,九岁能文,二十岁就读通了五经(《诗经》、《尚书》、《易经》、《礼记》、《春秋》),三史(《史记》、《前汉书》、《后汉书》)。其著作辑为《震川先生全集》,计四十卷。归有光与王慎中、唐顺之,茅坤等因提倡唐宋古文,所以被称为“_______”古文家。

震川

唐宋派

2.资料链接

(1)语录体常用于门人弟子记录导师的言行,有时也用于佛门的传教记录。因其偏重于只言片语的记录,不重文采,不讲篇章结构,不讲篇与篇之间甚至段与段之间时间及内容上的必然联系,故称之为语录体。先秦记载孔子及弟子言行的《_____》及宋代记载程颢、程颐言行的《___________》,均堪称语录体的典范。

论语

二程遗书

(2)唐宋派是明代的一个主要文学流派,以明中叶的唐顺之、茅坤和________为代表。他们反对前、后七子的拟古主义文风。同时针对复古派的摹拟剽窃,提出“直抒胸臆”的创作主张,重视在文章中抒发自己的真情实感。他们的主张对清代的桐城派影响很大。

归有光

十、整体预知

1.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》

2.《春夜宴从弟桃花园序》

3.《项脊轩志》

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》是如何刻画孔子四位弟子的性格特点的?

【提示】 子路比孔子小九岁,为人耿直,有勇力才艺。他性情粗犷、率真,常常当面批评孔子,孔子也经常批评他。但孔子对子路评价很高,认为他有治理千乘之国的才能。所以,孔子话音刚落,子路就急忙抢先发言。从“率尔而对”可见子路直爽性急的秉性。而冉有、公西华则能从“夫子哂之”中隐隐感到老师的态度,回答的特别谦和。

文中虽无一词写两人动作,但从“以俟君子”“非曰能之,愿学焉”“愿为小相焉”的叙述中,可以想见两人谨慎和缓的神情。曾皙是曾参的父亲,年龄可能略小于子路。大家畅谈思想时,他是边鼓瑟边听着。当孔子要他谈谈时,他才“舍瑟而作”,侃侃而谈。短短几句话,千年后仍让我们想起他超脱的思想,持重的举止,高雅清华的风度。

2.有人说《春夜宴从弟桃花园序》开头“浮生若梦,为欢几何”一句表现出及时行乐的消极思想,你是怎样看待这个问题的?

【提示】 “浮生若梦,为欢几何”一句所表现出的及时行乐思想,在我们看来是消极的,但这种思想在封建社会的某些知识分子和达官贵人中却是普遍存在的,况且,李白文章的开头不过是为了引出下文;而其中的“欢”字又为全文定下了基调,“况”字以下写景如画,充满着春天的生机。

意境是崇高的,格调是明朗的。诵读全文,并不会滋生“浮生若梦”的消极情绪,却能在获得艺术享受的同时,提高精神境界,热爱自然,热爱人生。读文章时正所谓“仁者见仁,智者见智”。只要有正常的心态便不会在读此文时滋生消极情绪。

3.《春夜宴从弟桃花园序》这篇文章表现了李白怎样的性格特点?

【提示】 李白的这篇序言记叙了他和堂弟们相聚桃花园饮酒赋诗的情景,实际上是抒情散文,字数少篇幅短,但抒发了他清新潇洒的风格。他用流畅自然的笔触,写下了这篇千古名作。他的“浮生若梦,为欢几何”和曹操“人生几何,对酒当歌”有相似的豪迈之处,更能表现出李白特有的那种高傲蔑俗、放荡不羁的性格。

4.《项脊轩志》的第2段记叙了母亲哪几件往事?这些事情是怎样串连起来的?回忆起这些琐事,为什么会“语未毕,余泣,妪亦泣”呢?

【提示】 第2自然段一共记叙了母亲两件琐事:一是母亲当年曾经来过轩中,二是大姊在老妪怀中呱呱啼哭,母亲闻声赶来问饥问寒的情景。这两件往事是通过老妪的回忆串连起来的。作者八岁丧母,很早就失去了母亲的爱抚和关怀,但正因为如此,作者对于母亲也怀有更深的眷恋之情。

现在,曾侍候过母亲的老妪来到轩中,常常指指点点,“某所,而母立于兹”;有时,还绘声绘色地描写母亲当年对儿女如何关怀。母亲早已逝去,然而母亲的遗踪如今仍处处可见,母亲亲切的话语还响在耳边,这一切怎能不引起作者对母亲深深的怀念呢?因此,话语未毕,作者不禁潸然泪下。至于老妪,一则因为“先妣抚之甚厚”,二则也有感于母亲一片慈爱之心,所以也随之哭泣。这一笔明写老妪,实际上进一步赞美了母亲的品德。

5.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中的孔子是什么样的形象?

【名师点拨】 孔子既是一个有抱负,也是一个苦闷的活生生的形象。孔子本来是问他的弟子在政治上怎样施展自己的抱负,曾皙却答非所问,讲了一通投身自然怀抱、恬然自适的乐趣,离开了政治。孔子“喟然”而叹,对曾皙所说的深表赞许。这表现了孔子思想上的矛盾。

孔子一生,其思想的主导方面是积极用世的,他周游列国,希望按其“仁”的观点对当时的政治作一些改良,但却四处碰壁,在其“道不行”的时候,他的内心有过苦闷,他的“喟然”之叹,便形象地表现出这种苦闷。所以,课文中的孔子,较之那个挂着“大成至圣文宣王”招牌的孔圣人,更为可信动人。

6.《项脊轩志》以记叙庭中那株枇杷树作结,这样的写法有什么好处?

【名师点拨】 文章结尾,贵有余味。这篇课文的结尾,可说是“言有尽而意无穷”。“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也。”看到树,就似乎看到妻子的音容笑貌,就似乎听到妻子的欢声笑语。“黯然销魂者,唯别而已矣!”何况这一番是永别呢!枇杷树“今已亭亭如盖矣”。由“亭亭如盖”的树,自然就会联想到当年亭亭玉立之人,可现在物虽在而人已去,占据着心头的只是一片怅惘之情。这一句话,托物寓情;同时又点到“庭”,与题目“项脊轩志”相照应。言简意丰情深,耐人寻味。

[细剖·深析]

[楼主]

你认为这三篇文章有何特点?请谈谈自己的看法。

[沙发]

这三篇文章贴近日常生活,富于生活情趣。《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》记叙的是在一种融洽、平等的气氛中进行的交流讨论,四个学生性格各异,志向不同;孔子循循善诱,诲人不倦。《春夜宴从弟桃花园序》全面记叙了一次春夜游赏的经历和感受,无论是观花赏月、吟诗论文,还是说理谈玄,举杯畅饮,都充满了浓厚的生活情趣.

《项脊轩志》动情地回顾了自己青少年时代的生活和志趣,并由此引出自己和亲人——祖母、母亲、妻子,“多可喜,亦多可悲”的很多平凡的日常琐事的回忆,表现了物在人亡,三世变迁的感慨,表达了怀念祖母、母亲、妻子的深厚感情。

[板凳]

这三篇文章有的是特定的谈话场景的如实纪录,有的是叙议结合的抒情诗赋,有的是借物抒情的回忆性小品。这些作品在形式上不受羁绊,随意洒脱。李白在《春夜宴从弟桃花园序》中先发“浮生若梦,为欢几何”的感慨,再抒写宴游的经过和乐趣;归有光则把对世事变迁的无限伤感融入对项脊轩的描写中、对亲人音容笑貌的回忆中……这些作品的创作拓宽了散文的视野,摆脱了形式的束缚。

[三楼]

三篇文章的语言风格虽然各不相同,但是都是用较为凝练简洁的语言表达情感的。《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中孔子对学生的评价和人生态度从“哂之”和“喟然叹曰”这两处就得到了充分的展现;《春夜宴从弟桃花园序》中,李白用“夫天地者万物之逆旅也;光阴者百代之过客也。

而浮生若梦,为欢几何”几句便道出了千百代文人志士的共同感叹;《项脊轩志》结尾有“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”一句,融入了作者的无限感伤之情,道尽了世事沧桑,物是人非的感慨,寄托了作者对往事、对亡妻的缅怀和眷恋之情。这些感情都沉浸在简洁的语言中,却生发出动人心魄的力量。

写作素材积累

托物寄情的表现手法

《项脊轩志》这篇文章中“项脊轩”牵系着归家的几代人,而且都是作者最思念的人;项脊轩牵系着作者和家庭的许多事,轩的变迁反映了家族命运的变化;轩是作者喜悦与悲哀、希望与梦想的见证。文章处处写项脊轩,实际上是处处在写作者自己的感情,小屋成了全文思想感情的一个绾结,为抒发内心感受的一个触发点。

技法借鉴

●随堂练笔

以“花”为话题,写一段抒情文字,运用托物寄情的表现手法,不少于80字。

1.课内素材开发

孔子不耻下问

春秋时代,孔子被人们尊为“圣人”,他有弟子三千,大家都向他请教学问。他的《论语》是千百年来的传世之作。

素材积累

孔子学问渊博,可是仍虚心向别人求教。有一次,他到太庙去祭祖。他一进太庙,就觉得新奇,向别人问这问那。有人笑道:“孔子学问出众,为什么还要问?”孔子听了说:“每事必问,有什么不好?”他的弟子问他:“孔圉死后,为什么叫他孔文子?”孔子道:“聪明好学,不耻下问,才配叫‘文’。”弟子们想:“老师常向别人求教,也并不以为耻辱呀!”

[适用话题]

这则有关孔子的材料可用于“虚心”、“不耻下问”、“学与问”等有关话题或材料作文的写作中。

2.鲜活素材速递

“袖珍人”董志军

爱情,常人眼里普通的字眼,在23岁的董志军和21岁的袁婉瑜眼里却曾经不可望更不可及。故事的男主人董志军家住辽宁省鞍山市台安县,由于患有先天性佝偻病,四肢发育畸形,身高只有80厘米,被称为“袖珍人”。女孩袁婉瑜是广东肇庆人,1岁时因为意外被火烧伤了脸、头部和左手,左手只剩下了手掌,没了鼻子,20年来她不能闭眼睡觉,导致视力受损严重。这两个自信乐观、自尊独立的残疾人通过网络走在了一起,并相约走下去,诠释出“残疾人只要勇敢走进阳光、一样会有动人的真情,总会收获属于自己的天空”。

[适用话题]

这则材料可用于“寻找真情”、“超越自我”、“坚强与完美”、“幸福”等有关话题或材料作文中。

知能优化演练

美文佳作欣赏

孔子的洒脱

周国平

我喜欢读闲书,即使是正经书,也不妨当闲书读。譬如说《论语》,林语堂把它当作孔子的闲谈读,读出了许多幽默,这种读法就很对我的胃口。近来我也闲翻这部圣人之言,发现孔子乃是一个相当洒脱的人。

在我的印象中,儒家文化一重事功,二重人伦,是一种很入世的文化。然而,作为儒家始祖的孔子,其实对于功利的态度颇为淡泊,对于伦理的态度又颇为灵活。这两个方面,可以用两句话来代表,便是“君子不器”和“君子不仁”。

孔子是一个读书人。一般读书人寒窗苦读,心中都悬着一个目标,就是有朝一日成器,即成为某方面的专家,好在社会上混一个稳定的职业。说一个人不成器,就等于是说他没出息,这是很忌讳的。孔子却坦然地说,一个真正的人本来就是不成器的。也确实有人讥他博学而无所专长,他听了自嘲地说:“那么我就以赶马车为专长吧。”

其实,孔子对于读书有他自己的看法。他主张读书要从兴趣出发,不赞成为求知而求知的纯学术态度(知之者不如好之者,好之者不如乐之者)。他还主张读书是为了完善自己,鄙夷那种沽名钓誉的庸俗文人(古之学者为己,今之学者为人)。他一再强调,一个人重要的是要有真才实学,而无须在乎外在的名声和遭遇,类似于“不患莫己知,求为可知也”这样的话,《论语》中至少重复了四次。

“君子不器”这句话不仅说出了孔子的治学观,也说出了他的人生观。有一回,孔子和他的四个学生聊天,让他们谈谈自己的志向。其中三人分别表示想做军事家、经济家和外交家,惟有曾点说,他的理想是暮春三月,轻装出发,约了若干大小朋友,到河里游泳,在林下乘凉,一路唱歌回来。孔子听罢,喟然叹曰:“我和曾点想的一样。”圣人的这一叹,活泼泼地叹出了他的未染的性灵,使得两千年后一位最重性灵的文论家大受感动,竟改名“圣叹”,以志纪念。人生在世,何必非要成个什么器、做个什么家呢,只要活得悠闲自在,岂非胜似一切?

孔子实在是一个非常通情达理的人,他有常识,知分寸,丝毫没有偏执狂妄。“信”是他亲自规定的“仁”的内涵之一,然而他明明说:“言必信,行必果”,乃是僵化小人的行径。其要害是那两个“必”字,毫无变通的余地,把这位老先生惹火了。他还反对遇事过分谨慎。我们常说“三思而后行”,这句话也出自《论语》,只是孔子并不赞成,他说再思就可以了。

也许孔子还有不洒脱的地方,我举的只是一面。有这一面毕竟是令人高兴的。研究孔子,如果能顾及他的全人,对他的哲学或许会有些新的认识吧。

【赏评】 对于如何读《论语》,作家周国平独辟蹊径,以自己独到的眼光读出了“孔子的洒脱”,他认为这“洒脱”二字,主要体现在“对于功利的态度颇为淡泊”和“对于伦理的态度颇为灵活”两个方面。文中还指出孔子读书方面的看法:主张读书要从兴趣出发,不赞成为求知而求知的纯学术态度;主张读书是为了完善自己。此外,文章并没有就此止笔,还指出孔子“不洒脱”的一面,告诉我们研究孔子要“顾及他的全人”。本文为我们研读《论语》提供了另一种读法,颇耐人寻味。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

子路、曾晳、冉有、公西华侍坐

春夜宴从弟桃花园序

项脊轩志

诗海探珠

送韩十四江东觐省

杜 甫

兵戈不见老莱衣,

叹息人间万事非。

我已无家寻弟妹,

君今何处访庭闱?

黄牛峡静滩声转,

白马江寒树影稀。

此别应须各努力,

故乡犹恐未同归。

【赏析】 此诗是诗人在成都附近的蜀州白马江畔送韩十四去江东探亲时写的,在深沉的别情中表现出忧国忧民的百结愁畅。诗歌首联“兵戈不见老莱衣,叹息人间万事非”写战乱导致生灵涂炭,“万事非”三字流露出作者的忧愤之情,表现出诗人深厚的忧国忧民的思想感情。三、四两句写送友人探亲,不由勾起诗人对亲人的怀念。表现了诗人对家破人散的孤寂哀痛之情。五、六两句,描写分手时诗人的遐想和怅惘,表现了对友人离去的惜别之情。尾联“此别应须各努力”表现作者对友人的勉励之情,“故乡犹恐未同归”隐隐露出诗人对未来的担忧之情。

“犹恐”二字,用得很好,隐隐表达出诗人对未来的担忧,与“叹息人间万事非”前后呼应,倍觉意味深长。这首送别诗,不特意渲染凄凄惨惨之情,诗人笔力苍劲,伸缩自如,包容国难民忧,个人遭际,离情别绪深沉委婉,可谓送别诗中的上乘之作。

【思考】 请结合全诗,分析诗中蕴含了诗人哪些情感?

【提示】 画线部分为思考答案。

课堂互动探究

写作素材积累

子路、曾晳、冉有、公西华侍坐

基础自主学案

知能优化演练

美文佳作欣赏

基础自主学案

二、词语释义

①侍坐:_____________________

②鼓瑟:_____________________________

③铿尔:_______________________________

④莫春:______________________

⑤秉烛夜游:______________________

⑥琼筵:_________________________

陪伴长者坐着。

弹瑟。瑟,古代一种弦乐器。

象声词,铿的一声。指停瑟声。

暮春,指阴历三月。

拿着蜡烛作长夜之游。

比喻美好的筵席。

⑦无可置者:_____________________________

⑧冥然兀坐:________________________

⑨异爨:___________________________

⑩逾庖而宴:__________________________

比去:_____________________________

归宁:_____________________________

没有可以安置(案桌)的地方。

静静地独自端坐着。

分灶做饭,意思是分了家。

越过厨房而去吃饭。

等到去的时候。比,及、等到。

出嫁的女子回娘家省亲。

“希”通“稀”,稀疏。

“莫”通“暮”。

“与”通“欤”。

“序”通“叙”,说、谈。

“当”通“挡”,挡着。

“而”通“尔”,你的。

代词,你、你们

助词,表状态,常放在形容词

或拟声词后,相当于“然”

表示肯定

说、谈,动词

话,名词

名词,言论,学说

公家给的粮食

逐渐,渐渐

稍微,略微

安放

设置

放弃,丢下

代词,你的

连词,表承接,可不译

连词,却,表转折

连词,表修饰,可不译

名词作动词,端,穿着礼服;章甫,戴着礼帽

名词作动词,吹风、乘凉

形容词作名词,小事,指做小相

名词作动词,走在后面

形容词作名词,大事,指治国为政

使动用法,使……羞惭

名词作动词,砌上城墙

名词作动词,用乳汁喂养

名词作状语,向下

名词作状语,从上

名词作状语,对着西面

名词作状语,亲手

形容词作名词,美景

名词作动词,照在半墙上

名词作状语,向西

名词作动词,像,如同

名词作状语,不时

指侵略的军队。

等到。

道,指是非准则。

或者。

指大自然。

一丈见方。

处处。

七、特殊句式

①不吾知也 __________________

②则何以哉 ___________________

③何伤乎 _________________

④加之以师旅,因之以饥馑 _____________

⑤夫天地者万物之逆旅也 ________

⑥况阳春召我以烟景 _______________

⑦项脊轩,旧南阁子也 ________

⑧又杂植兰桂竹木于庭 ________________

⑨使不上漏 ___________

⑩余自束发读书轩中 ____________________

宾语前置句

宾语前置句

宾语前置句

状语后置句

判断句

状语后置句

判断句

状语后置句

省略句

省略句,状语后置句

八、名句默写

①千乘之国,__________________,加之以师旅,_____________;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

②莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,__________,咏而归。 (《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

③夫天地者万物之逆旅也;___________________。(《春夜宴从弟桃花园序》)

④借书满架,__________,冥然兀坐,万籁有声;而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,__________,风移影动,珊珊可爱。(《项脊轩志》)

摄乎大国之间

因之以饥馑

风乎舞雩

光阴者百代之过客也

偃仰啸歌

桂影斑驳

九、文学常识

1.走近作者

(1)孔子,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人。儒家学派创始人,思想家,教育家。《论语》是一部_______的散文集,它是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面地反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。宋儒把《论语》《大学》《_____》和《_______》合称为“四书”。

语录体

中庸

孟子

(2)归有光,字熙甫,号________,明代昆山(今江苏昆山)人,明代散文家,自幼苦读,九岁能文,二十岁就读通了五经(《诗经》、《尚书》、《易经》、《礼记》、《春秋》),三史(《史记》、《前汉书》、《后汉书》)。其著作辑为《震川先生全集》,计四十卷。归有光与王慎中、唐顺之,茅坤等因提倡唐宋古文,所以被称为“_______”古文家。

震川

唐宋派

2.资料链接

(1)语录体常用于门人弟子记录导师的言行,有时也用于佛门的传教记录。因其偏重于只言片语的记录,不重文采,不讲篇章结构,不讲篇与篇之间甚至段与段之间时间及内容上的必然联系,故称之为语录体。先秦记载孔子及弟子言行的《_____》及宋代记载程颢、程颐言行的《___________》,均堪称语录体的典范。

论语

二程遗书

(2)唐宋派是明代的一个主要文学流派,以明中叶的唐顺之、茅坤和________为代表。他们反对前、后七子的拟古主义文风。同时针对复古派的摹拟剽窃,提出“直抒胸臆”的创作主张,重视在文章中抒发自己的真情实感。他们的主张对清代的桐城派影响很大。

归有光

十、整体预知

1.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》

2.《春夜宴从弟桃花园序》

3.《项脊轩志》

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》是如何刻画孔子四位弟子的性格特点的?

【提示】 子路比孔子小九岁,为人耿直,有勇力才艺。他性情粗犷、率真,常常当面批评孔子,孔子也经常批评他。但孔子对子路评价很高,认为他有治理千乘之国的才能。所以,孔子话音刚落,子路就急忙抢先发言。从“率尔而对”可见子路直爽性急的秉性。而冉有、公西华则能从“夫子哂之”中隐隐感到老师的态度,回答的特别谦和。

文中虽无一词写两人动作,但从“以俟君子”“非曰能之,愿学焉”“愿为小相焉”的叙述中,可以想见两人谨慎和缓的神情。曾皙是曾参的父亲,年龄可能略小于子路。大家畅谈思想时,他是边鼓瑟边听着。当孔子要他谈谈时,他才“舍瑟而作”,侃侃而谈。短短几句话,千年后仍让我们想起他超脱的思想,持重的举止,高雅清华的风度。

2.有人说《春夜宴从弟桃花园序》开头“浮生若梦,为欢几何”一句表现出及时行乐的消极思想,你是怎样看待这个问题的?

【提示】 “浮生若梦,为欢几何”一句所表现出的及时行乐思想,在我们看来是消极的,但这种思想在封建社会的某些知识分子和达官贵人中却是普遍存在的,况且,李白文章的开头不过是为了引出下文;而其中的“欢”字又为全文定下了基调,“况”字以下写景如画,充满着春天的生机。

意境是崇高的,格调是明朗的。诵读全文,并不会滋生“浮生若梦”的消极情绪,却能在获得艺术享受的同时,提高精神境界,热爱自然,热爱人生。读文章时正所谓“仁者见仁,智者见智”。只要有正常的心态便不会在读此文时滋生消极情绪。

3.《春夜宴从弟桃花园序》这篇文章表现了李白怎样的性格特点?

【提示】 李白的这篇序言记叙了他和堂弟们相聚桃花园饮酒赋诗的情景,实际上是抒情散文,字数少篇幅短,但抒发了他清新潇洒的风格。他用流畅自然的笔触,写下了这篇千古名作。他的“浮生若梦,为欢几何”和曹操“人生几何,对酒当歌”有相似的豪迈之处,更能表现出李白特有的那种高傲蔑俗、放荡不羁的性格。

4.《项脊轩志》的第2段记叙了母亲哪几件往事?这些事情是怎样串连起来的?回忆起这些琐事,为什么会“语未毕,余泣,妪亦泣”呢?

【提示】 第2自然段一共记叙了母亲两件琐事:一是母亲当年曾经来过轩中,二是大姊在老妪怀中呱呱啼哭,母亲闻声赶来问饥问寒的情景。这两件往事是通过老妪的回忆串连起来的。作者八岁丧母,很早就失去了母亲的爱抚和关怀,但正因为如此,作者对于母亲也怀有更深的眷恋之情。

现在,曾侍候过母亲的老妪来到轩中,常常指指点点,“某所,而母立于兹”;有时,还绘声绘色地描写母亲当年对儿女如何关怀。母亲早已逝去,然而母亲的遗踪如今仍处处可见,母亲亲切的话语还响在耳边,这一切怎能不引起作者对母亲深深的怀念呢?因此,话语未毕,作者不禁潸然泪下。至于老妪,一则因为“先妣抚之甚厚”,二则也有感于母亲一片慈爱之心,所以也随之哭泣。这一笔明写老妪,实际上进一步赞美了母亲的品德。

5.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中的孔子是什么样的形象?

【名师点拨】 孔子既是一个有抱负,也是一个苦闷的活生生的形象。孔子本来是问他的弟子在政治上怎样施展自己的抱负,曾皙却答非所问,讲了一通投身自然怀抱、恬然自适的乐趣,离开了政治。孔子“喟然”而叹,对曾皙所说的深表赞许。这表现了孔子思想上的矛盾。

孔子一生,其思想的主导方面是积极用世的,他周游列国,希望按其“仁”的观点对当时的政治作一些改良,但却四处碰壁,在其“道不行”的时候,他的内心有过苦闷,他的“喟然”之叹,便形象地表现出这种苦闷。所以,课文中的孔子,较之那个挂着“大成至圣文宣王”招牌的孔圣人,更为可信动人。

6.《项脊轩志》以记叙庭中那株枇杷树作结,这样的写法有什么好处?

【名师点拨】 文章结尾,贵有余味。这篇课文的结尾,可说是“言有尽而意无穷”。“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也。”看到树,就似乎看到妻子的音容笑貌,就似乎听到妻子的欢声笑语。“黯然销魂者,唯别而已矣!”何况这一番是永别呢!枇杷树“今已亭亭如盖矣”。由“亭亭如盖”的树,自然就会联想到当年亭亭玉立之人,可现在物虽在而人已去,占据着心头的只是一片怅惘之情。这一句话,托物寓情;同时又点到“庭”,与题目“项脊轩志”相照应。言简意丰情深,耐人寻味。

[细剖·深析]

[楼主]

你认为这三篇文章有何特点?请谈谈自己的看法。

[沙发]

这三篇文章贴近日常生活,富于生活情趣。《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》记叙的是在一种融洽、平等的气氛中进行的交流讨论,四个学生性格各异,志向不同;孔子循循善诱,诲人不倦。《春夜宴从弟桃花园序》全面记叙了一次春夜游赏的经历和感受,无论是观花赏月、吟诗论文,还是说理谈玄,举杯畅饮,都充满了浓厚的生活情趣.

《项脊轩志》动情地回顾了自己青少年时代的生活和志趣,并由此引出自己和亲人——祖母、母亲、妻子,“多可喜,亦多可悲”的很多平凡的日常琐事的回忆,表现了物在人亡,三世变迁的感慨,表达了怀念祖母、母亲、妻子的深厚感情。

[板凳]

这三篇文章有的是特定的谈话场景的如实纪录,有的是叙议结合的抒情诗赋,有的是借物抒情的回忆性小品。这些作品在形式上不受羁绊,随意洒脱。李白在《春夜宴从弟桃花园序》中先发“浮生若梦,为欢几何”的感慨,再抒写宴游的经过和乐趣;归有光则把对世事变迁的无限伤感融入对项脊轩的描写中、对亲人音容笑貌的回忆中……这些作品的创作拓宽了散文的视野,摆脱了形式的束缚。

[三楼]

三篇文章的语言风格虽然各不相同,但是都是用较为凝练简洁的语言表达情感的。《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中孔子对学生的评价和人生态度从“哂之”和“喟然叹曰”这两处就得到了充分的展现;《春夜宴从弟桃花园序》中,李白用“夫天地者万物之逆旅也;光阴者百代之过客也。

而浮生若梦,为欢几何”几句便道出了千百代文人志士的共同感叹;《项脊轩志》结尾有“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”一句,融入了作者的无限感伤之情,道尽了世事沧桑,物是人非的感慨,寄托了作者对往事、对亡妻的缅怀和眷恋之情。这些感情都沉浸在简洁的语言中,却生发出动人心魄的力量。

写作素材积累

托物寄情的表现手法

《项脊轩志》这篇文章中“项脊轩”牵系着归家的几代人,而且都是作者最思念的人;项脊轩牵系着作者和家庭的许多事,轩的变迁反映了家族命运的变化;轩是作者喜悦与悲哀、希望与梦想的见证。文章处处写项脊轩,实际上是处处在写作者自己的感情,小屋成了全文思想感情的一个绾结,为抒发内心感受的一个触发点。

技法借鉴

●随堂练笔

以“花”为话题,写一段抒情文字,运用托物寄情的表现手法,不少于80字。

1.课内素材开发

孔子不耻下问

春秋时代,孔子被人们尊为“圣人”,他有弟子三千,大家都向他请教学问。他的《论语》是千百年来的传世之作。

素材积累

孔子学问渊博,可是仍虚心向别人求教。有一次,他到太庙去祭祖。他一进太庙,就觉得新奇,向别人问这问那。有人笑道:“孔子学问出众,为什么还要问?”孔子听了说:“每事必问,有什么不好?”他的弟子问他:“孔圉死后,为什么叫他孔文子?”孔子道:“聪明好学,不耻下问,才配叫‘文’。”弟子们想:“老师常向别人求教,也并不以为耻辱呀!”

[适用话题]

这则有关孔子的材料可用于“虚心”、“不耻下问”、“学与问”等有关话题或材料作文的写作中。

2.鲜活素材速递

“袖珍人”董志军

爱情,常人眼里普通的字眼,在23岁的董志军和21岁的袁婉瑜眼里却曾经不可望更不可及。故事的男主人董志军家住辽宁省鞍山市台安县,由于患有先天性佝偻病,四肢发育畸形,身高只有80厘米,被称为“袖珍人”。女孩袁婉瑜是广东肇庆人,1岁时因为意外被火烧伤了脸、头部和左手,左手只剩下了手掌,没了鼻子,20年来她不能闭眼睡觉,导致视力受损严重。这两个自信乐观、自尊独立的残疾人通过网络走在了一起,并相约走下去,诠释出“残疾人只要勇敢走进阳光、一样会有动人的真情,总会收获属于自己的天空”。

[适用话题]

这则材料可用于“寻找真情”、“超越自我”、“坚强与完美”、“幸福”等有关话题或材料作文中。

知能优化演练

美文佳作欣赏

孔子的洒脱

周国平

我喜欢读闲书,即使是正经书,也不妨当闲书读。譬如说《论语》,林语堂把它当作孔子的闲谈读,读出了许多幽默,这种读法就很对我的胃口。近来我也闲翻这部圣人之言,发现孔子乃是一个相当洒脱的人。

在我的印象中,儒家文化一重事功,二重人伦,是一种很入世的文化。然而,作为儒家始祖的孔子,其实对于功利的态度颇为淡泊,对于伦理的态度又颇为灵活。这两个方面,可以用两句话来代表,便是“君子不器”和“君子不仁”。

孔子是一个读书人。一般读书人寒窗苦读,心中都悬着一个目标,就是有朝一日成器,即成为某方面的专家,好在社会上混一个稳定的职业。说一个人不成器,就等于是说他没出息,这是很忌讳的。孔子却坦然地说,一个真正的人本来就是不成器的。也确实有人讥他博学而无所专长,他听了自嘲地说:“那么我就以赶马车为专长吧。”

其实,孔子对于读书有他自己的看法。他主张读书要从兴趣出发,不赞成为求知而求知的纯学术态度(知之者不如好之者,好之者不如乐之者)。他还主张读书是为了完善自己,鄙夷那种沽名钓誉的庸俗文人(古之学者为己,今之学者为人)。他一再强调,一个人重要的是要有真才实学,而无须在乎外在的名声和遭遇,类似于“不患莫己知,求为可知也”这样的话,《论语》中至少重复了四次。

“君子不器”这句话不仅说出了孔子的治学观,也说出了他的人生观。有一回,孔子和他的四个学生聊天,让他们谈谈自己的志向。其中三人分别表示想做军事家、经济家和外交家,惟有曾点说,他的理想是暮春三月,轻装出发,约了若干大小朋友,到河里游泳,在林下乘凉,一路唱歌回来。孔子听罢,喟然叹曰:“我和曾点想的一样。”圣人的这一叹,活泼泼地叹出了他的未染的性灵,使得两千年后一位最重性灵的文论家大受感动,竟改名“圣叹”,以志纪念。人生在世,何必非要成个什么器、做个什么家呢,只要活得悠闲自在,岂非胜似一切?

孔子实在是一个非常通情达理的人,他有常识,知分寸,丝毫没有偏执狂妄。“信”是他亲自规定的“仁”的内涵之一,然而他明明说:“言必信,行必果”,乃是僵化小人的行径。其要害是那两个“必”字,毫无变通的余地,把这位老先生惹火了。他还反对遇事过分谨慎。我们常说“三思而后行”,这句话也出自《论语》,只是孔子并不赞成,他说再思就可以了。

也许孔子还有不洒脱的地方,我举的只是一面。有这一面毕竟是令人高兴的。研究孔子,如果能顾及他的全人,对他的哲学或许会有些新的认识吧。

【赏评】 对于如何读《论语》,作家周国平独辟蹊径,以自己独到的眼光读出了“孔子的洒脱”,他认为这“洒脱”二字,主要体现在“对于功利的态度颇为淡泊”和“对于伦理的态度颇为灵活”两个方面。文中还指出孔子读书方面的看法:主张读书要从兴趣出发,不赞成为求知而求知的纯学术态度;主张读书是为了完善自己。此外,文章并没有就此止笔,还指出孔子“不洒脱”的一面,告诉我们研究孔子要“顾及他的全人”。本文为我们研读《论语》提供了另一种读法,颇耐人寻味。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录