高中语文统编版必修上册12.《拿来主义》(共32张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册12.《拿来主义》(共32张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-21 22:24:34 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

思考:这几张图片有什么相同之处?

拿来主义

—鲁迅

01

高考导航

02

整体探知

03

合作探究

04

拓展延伸

目

录

CONTENTS

本文运用了反语、多处用引号,还有“闭关主义”、“送去主义”、“拿来主义”等概念,“抛来”、“抛给”等近义词语,涉及引号的用法,下定义、近义词语辨析、关联词语运用等重要语言知识点。

本文运用了先破后立、破立结合的论证结构,这是写议论文的常用结构。

01

02

03

04

添加标题

添加标题

添加标题

高考导航

本文运用了比喻论证、类比论证、举例论证等论证方法。这是高考论述类文本夜读中分析文章论证涉及到重要知识点。另外,写议论文必须掌握这些论证方法。

鲁迅是现代重要作家。2011年江苏卷考过他的杂文《捧与挖》,2012年湖南卷考过他的散文《忆韦素园君》,2019年全国1卷考过他的小说《理水》。

鲁迅(1881年9月25日~1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家 [179] 、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

作者简介

叶圣陶:与其说鲁迅先生的精神不死,不如说鲁迅先生的精神正在发荣滋长,播散到大众的心里。

日本著名作家,诺贝尔文学奖获得者大江健三郎评价鲁迅:“二十世纪亚洲最伟大作家。”

德国著名汉学家顾彬:鲁迅是(中国)20世纪无人可及也无法逾越的作家。

蔡元培:鲁迅先生的创作,除《坟》、《呐喊》、《野草》数种外,均成于一九二五年至一九三六年中,其文除小说、书信一种外,均为杂文与短评,以十二年光阴成此许多作品,他的感想之丰富,观察之深刻,意境之隽永,字句之正确,他人所苦思力索而不易得当的,他就很自然的写出来,这是何等天才!何等学力!

杂文:是一种直接、迅速反映社会事变或动向的文艺性论文。特点是“杂而有文”,短小、锋利、隽永,富于文艺工作者色彩和诗的语言,具有独特的艺术感染力。在剧烈的社会斗争中,杂文是战斗的利器。

文体介绍

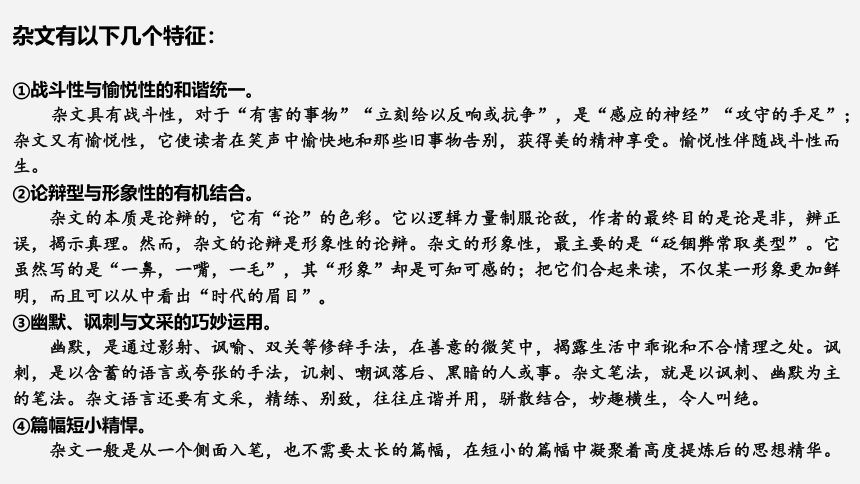

杂文有以下几个特征:

①战斗性与愉悦性的和谐统一。

杂文具有战斗性,对于“有害的事物”“立刻给以反响或抗争”,是“感应的神经”“攻守的手足”;杂文又有愉悦性,它使读者在笑声中愉快地和那些旧事物告别,获得美的精神享受。愉悦性伴随战斗性而生。

②论辩型与形象性的有机结合。

杂文的本质是论辩的,它有“论”的色彩。它以逻辑力量制服论敌,作者的最终目的是论是非,辨正误,揭示真理。然而,杂文的论辩是形象性的论辩。杂文的形象性,最主要的是“砭锢弊常取类型”。它虽然写的是“一鼻,一嘴,一毛”,其“形象”却是可知可感的;把它们合起来读,不仅某一形象更加鲜明,而且可以从中看出“时代的眉目”。

③幽默、讽刺与文采的巧妙运用。

幽默,是通过影射、讽喻、双关等修辞手法,在善意的微笑中,揭露生活中乖讹和不合情理之处。讽刺,是以含蓄的语言或夸张的手法,讥刺、嘲讽落后、黑暗的人或事。杂文笔法,就是以讽刺、幽默为主的笔法。杂文语言还要有文采,精练、别致,往往庄谐并用,骈散结合,妙趣横生,令人叫绝。

④篇幅短小精悍。

杂文一般是从一个侧面入笔,也不需要太长的篇幅,在短小的篇幅中凝聚着高度提炼后的思想精华。

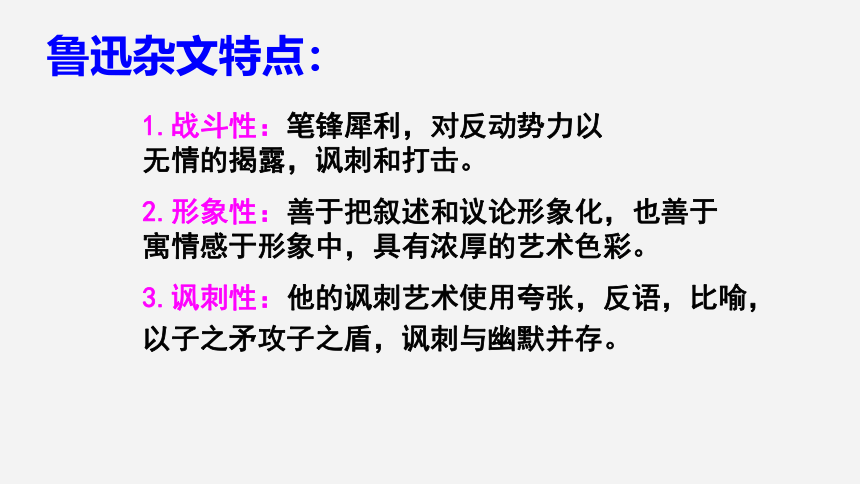

鲁迅杂文特点:

1.战斗性:笔锋犀利,对反动势力以无情的揭露,讽刺和打击。

2.形象性:善于把叙述和议论形象化,也善于

寓情感于形象中,具有浓厚的艺术色彩。

3.讽刺性:他的讽刺艺术使用夸张,反语,比喻,

以子之矛攻子之盾,讽刺与幽默并存。

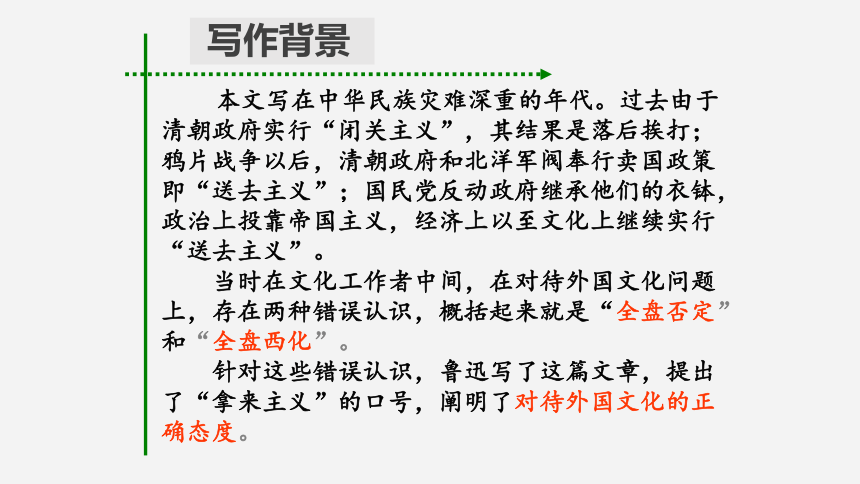

本文写在中华民族灾难深重的年代。过去由于清朝政府实行“闭关主义”,其结果是落后挨打;鸦片战争以后,清朝政府和北洋军阀奉行卖国政策即“送去主义”;国民党反动政府继承他们的衣钵,政治上投靠帝国主义,经济上以至文化上继续实行“送去主义”。

当时在文化工作者中间,在对待外国文化问题上,存在两种错误认识,概括起来就是“全盘否定”和“全盘西化”。

针对这些错误认识,鲁迅写了这篇文章,提出了“拿来主义”的口号,阐明了对待外国文化的正确态度。

写作背景

解题

题目“拿来主义”是本文的论题。作者主张对待外来文化和文化遗产要“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”,反对无原则地全盘西化的主张,也反对盲目排斥和拒绝外来文化的倾向。这一题目启发读者思考:什么是“拿来主义”,为什么要实行“拿来主义”,怎样实行“拿来主义”。

自读课文并思考以下问题:

1、“拿来主义”的观点是在哪一段提出的?然后又是从哪一段开始正面阐述的

2、以第七段为分界点的话,8-10段的内容是什么?

明确:在第二段提出,直到第七段才开始正面阐述“拿来主义”这一主张。

整体感知

明确:拿来的方法和原则。

(1-6)为什么拿来。

第一部分

文章结构

(7)提出观点——拿来。

第二部分

(8-10)怎样拿来。

第三部分

1、在此之前作者提到了哪些主义?作者对此持什么态度?

在“拿来主义”之前,先谈到了“闭关主义”、“送去主义”、“听凭送来”几种情况,几种情况都是作者所反对的。

“闭关主义”——给枪炮打破了大门,碰了一串钉子——封闭落后。

“送去主义”——子孙们、残羹冷炙做奖赏 ——亡国灭种。

“听凭送来”——被“送来”东西吓怕了——毒害侵略。

这说明这几种方式都不可取,所以我们就只有“拿来”。

合作探讨

2、既然如此,我们应该怎么“拿来”?

明确:——要运用脑髓、放出眼光,自己来拿。

3、具体是怎么论证的?

明确:比喻论证。

形象 表现 比喻义

(一)批判三种错误态度:

形象 表现 比喻义

孱头 “徘徊不敢走进门” 比喻懦弱无能、害怕继承、拒绝借鉴的逃避主义者

昏蛋 “勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白” 比喻割断历史、盲目排斥的虚无主义者

废物 “原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片” 比喻崇洋媚外,主张全盘西化的投降主义者

(一)批判三种错误态度:

(二)拿来的原则和办法

喻体 本体 正确做法

(二)拿来的原则和办法

喻体 本体 正确做法

鱼翅 文化遗产中的精华部分 “吃掉”

鸦片 文化遗产中的精华和糟粕互见的部分 加以批判地吸收

烟枪和烟灯 文化遗产里的旧形式 存放一点,其余毁掉

姨太太 只供剥削阶级欣赏享用的腐朽的东西,是纯粹的糟粕。 “请她们各自走散”

拿来主义:占有、挑选(取其精华,去其糟粕)

4、阅读第十段,想想这五句话分别能回答什么问题?

明确:①“总之,我们要拿来。”——对待文化遗产,我们应该怎么办?

②“我们要或使用,或存放,或毁灭。”——怎样“拿来”?

③“那么,主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。——“拿来”有什么意义?

④然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。”——“怎样”才可以拿来?

⑤“没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。”——“拿来”的最终目的是什么?

讨论:鲁迅在《拿来主义》一文中阐述了他对待中外文化遗产的态度:“总之,我们要拿来。我们要或使用、或存放、或毁灭。那么,主人是新主人,宅子也会成为新宅子。然而首先要这人沉着、勇猛,有辨别,不自私。没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。”

结合材料,根据文化生活所学知识谈谈应该如何正确对待传统文化。

合作探讨

明确:(1)面对传统文化,要辨证地认识它们在现实生活中的作用,分辨其中的精华和糟粕。对于传统文化中符合社会发展要求的、积极向上的内容,应该继续保持和发扬。对于传统文化中不符合社会发展要求的、落后的、腐朽的东西,必须“移风易俗”,自觉地加以改造或剔除。鲁迅文中所说的“拿来”指的就是要继承文化遗产,但继承不是原封不动地“拿来”,而是要“或使用、或存放、或毁灭”,根据不同情况进行不同的处理,取其精华,去其糟粕。

(2)文化继承不是原封不动地承袭传统,而是要有所淘汰、有所发扬,从而使文化得到发展。继承是发展的必要前提,发展是继承的必然要求。继承与发展,是同一个过程的两个方面。在这一过程中,不断革除陈旧的、过时的旧文化,推出体现时代精神的新文化,这就是“推陈出新、革故鼎新”。鲁迅在文中强调继承的同时,也要求在继承中有所发展。“主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。”“没有拿来的,人就不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。”这两句话深刻地阐明了批判地继承中外文化遗产与造就一代新人、创造新文化的辨证关系。

请独立思考,举例说明。

(1)还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫做“发扬国光”。

(2)总之,活人代替了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

(3)当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。

语言艺术

还有没有类似的话?请举例说明。

语言艺术

①善用比喻。

②妙用反语,犀利幽默,讽刺性强。

③形象描绘。

论证艺术

①比喻论证(8、9段)——用有相似点的事物打比方。

例:孩子不是裸机,父母想格式化 就格式化,想装什么就装什么。孩子不仅有自己的操作系统,还能创造和衍生出自己的应用程序。父母要做的是给予孩子全然的接纳和支持,尊重孩子的天赋秉性、个性特质,相信每个生命都有内在自我成长的动力、能力和秩序。好的教育是唤醒、影响和熏陶,而不是控制、灌输和塑造。

②类比论证(第3段)——用同类事物相比较。

例:孩子们常常给我好教训,其一是学话。他们学话的时候,没有教师,没有语法教科书,没有字典,只是不断的听取,记住,分析,比较,终于懂得每个词的意义,到得两三岁,普通的简单的话就大概能够懂,而且能够说了,也不大有错误。小孩子往往喜欢听人谈天,更喜欢陪客,那大目的,固然在于一同吃点心,但也为了爱热闹,尤其是在研究别人的言语,看有什么对于自己有关系——能懂,该问,或可取的。

我们先前的学古文也用同样的方法,教师并不讲解,只要你死读,自己去记住,分析,比较去。弄得好,是终于能够有些懂,并且竟也可以写出几句来的,然而到底弄不通的也多得很。自以为通,别人也以为通了,但一看底细,还是并不怎么通,连明人小品都点不断的,又何尝少有?人们学话,从高等华人以至下等华人,只要不是聋子或哑子,学不会的是几乎没有的,一到学文,就不同了,学会的恐怕不过极少数,就是所谓学会了的人们之中,请恕我坦白的再来重复的说一句罢,大约仍然胡胡涂涂的还是很不少。(鲁迅《人生识字糊涂始》)

③对比论证(第8、9段)——用性质相反的事物作比较。

每个人都有自己的生活方式,各有千秋,各具特色,不可强求统一,但这形形色色的生活方式确有高下优劣之分。醉生梦死,花天酒地,是生活方式,忘我工作,无私奉献,也是生活方式;无所事事,浑浑噩噩,是生活方式,自强不息,锐意进取,也是生活方式;未老先衰,坐吃山空,是生活方式,老而弥坚,与时俱进,也是生活方式。无疑,李政道的“生活方式”,是积极的,高尚的,令人敬佩的,也是值得效仿的。 ——《李政道的“生活方式”》

运用比喻论证写一段议论性的文字

为本文结尾部分补写一段文字

要求:①选择“沉着,勇猛,有辨别,不自私”中的一个词和“拿来主义”组成一句话,作为这段文字的观点。如:拿来主义者需以沉着的态度来挑选和占有。

②延续“大宅子”的比喻,可以选用第九段中的出现的四类事物,也可以自己选一个适合出现在大宅子的事物。

③比喻合理:通过适当的描述,准确建立本体和喻体的联系。联系自然贴切,既符合生活中这一事物的特点也能恰到好处地说明被论证道理的特征。

语言艺术

以沉着的态度占有,挑选,就能不受外物的诱惑,坚持自己的选择、判断。就如大宅子姨太太,本是要遣散的。但若她们不接受遣散的方式,虽自身也是“一夫多妻制”的受害者,但长期的生活方式使她们甘于在斗争中享受现有的红利。于是,难免会使出浑身解数让继承大宅子的人留下她们。对继承大宅子的人而言,留下她们只能表示自己对旧制度的妥协。这就需要新主人沉着冷静地应对她们的种种伎俩,坚持请她们各自走散才好。

知识卡片

破立结合的论证方式:

“破”就是分析、评论、驳斥,指出其不足或错误之处。文中的破就是为了“立”,是为了确立不违背常理的观点。

并且,这个观点是与某种生活现象或错误言论完全对立或相反的。在“破”与“立”之间,过渡要自然,衔接要紧密,以使文章形成一个有机整体。

下 课!

思考:这几张图片有什么相同之处?

拿来主义

—鲁迅

01

高考导航

02

整体探知

03

合作探究

04

拓展延伸

目

录

CONTENTS

本文运用了反语、多处用引号,还有“闭关主义”、“送去主义”、“拿来主义”等概念,“抛来”、“抛给”等近义词语,涉及引号的用法,下定义、近义词语辨析、关联词语运用等重要语言知识点。

本文运用了先破后立、破立结合的论证结构,这是写议论文的常用结构。

01

02

03

04

添加标题

添加标题

添加标题

高考导航

本文运用了比喻论证、类比论证、举例论证等论证方法。这是高考论述类文本夜读中分析文章论证涉及到重要知识点。另外,写议论文必须掌握这些论证方法。

鲁迅是现代重要作家。2011年江苏卷考过他的杂文《捧与挖》,2012年湖南卷考过他的散文《忆韦素园君》,2019年全国1卷考过他的小说《理水》。

鲁迅(1881年9月25日~1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家 [179] 、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

作者简介

叶圣陶:与其说鲁迅先生的精神不死,不如说鲁迅先生的精神正在发荣滋长,播散到大众的心里。

日本著名作家,诺贝尔文学奖获得者大江健三郎评价鲁迅:“二十世纪亚洲最伟大作家。”

德国著名汉学家顾彬:鲁迅是(中国)20世纪无人可及也无法逾越的作家。

蔡元培:鲁迅先生的创作,除《坟》、《呐喊》、《野草》数种外,均成于一九二五年至一九三六年中,其文除小说、书信一种外,均为杂文与短评,以十二年光阴成此许多作品,他的感想之丰富,观察之深刻,意境之隽永,字句之正确,他人所苦思力索而不易得当的,他就很自然的写出来,这是何等天才!何等学力!

杂文:是一种直接、迅速反映社会事变或动向的文艺性论文。特点是“杂而有文”,短小、锋利、隽永,富于文艺工作者色彩和诗的语言,具有独特的艺术感染力。在剧烈的社会斗争中,杂文是战斗的利器。

文体介绍

杂文有以下几个特征:

①战斗性与愉悦性的和谐统一。

杂文具有战斗性,对于“有害的事物”“立刻给以反响或抗争”,是“感应的神经”“攻守的手足”;杂文又有愉悦性,它使读者在笑声中愉快地和那些旧事物告别,获得美的精神享受。愉悦性伴随战斗性而生。

②论辩型与形象性的有机结合。

杂文的本质是论辩的,它有“论”的色彩。它以逻辑力量制服论敌,作者的最终目的是论是非,辨正误,揭示真理。然而,杂文的论辩是形象性的论辩。杂文的形象性,最主要的是“砭锢弊常取类型”。它虽然写的是“一鼻,一嘴,一毛”,其“形象”却是可知可感的;把它们合起来读,不仅某一形象更加鲜明,而且可以从中看出“时代的眉目”。

③幽默、讽刺与文采的巧妙运用。

幽默,是通过影射、讽喻、双关等修辞手法,在善意的微笑中,揭露生活中乖讹和不合情理之处。讽刺,是以含蓄的语言或夸张的手法,讥刺、嘲讽落后、黑暗的人或事。杂文笔法,就是以讽刺、幽默为主的笔法。杂文语言还要有文采,精练、别致,往往庄谐并用,骈散结合,妙趣横生,令人叫绝。

④篇幅短小精悍。

杂文一般是从一个侧面入笔,也不需要太长的篇幅,在短小的篇幅中凝聚着高度提炼后的思想精华。

鲁迅杂文特点:

1.战斗性:笔锋犀利,对反动势力以无情的揭露,讽刺和打击。

2.形象性:善于把叙述和议论形象化,也善于

寓情感于形象中,具有浓厚的艺术色彩。

3.讽刺性:他的讽刺艺术使用夸张,反语,比喻,

以子之矛攻子之盾,讽刺与幽默并存。

本文写在中华民族灾难深重的年代。过去由于清朝政府实行“闭关主义”,其结果是落后挨打;鸦片战争以后,清朝政府和北洋军阀奉行卖国政策即“送去主义”;国民党反动政府继承他们的衣钵,政治上投靠帝国主义,经济上以至文化上继续实行“送去主义”。

当时在文化工作者中间,在对待外国文化问题上,存在两种错误认识,概括起来就是“全盘否定”和“全盘西化”。

针对这些错误认识,鲁迅写了这篇文章,提出了“拿来主义”的口号,阐明了对待外国文化的正确态度。

写作背景

解题

题目“拿来主义”是本文的论题。作者主张对待外来文化和文化遗产要“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”,反对无原则地全盘西化的主张,也反对盲目排斥和拒绝外来文化的倾向。这一题目启发读者思考:什么是“拿来主义”,为什么要实行“拿来主义”,怎样实行“拿来主义”。

自读课文并思考以下问题:

1、“拿来主义”的观点是在哪一段提出的?然后又是从哪一段开始正面阐述的

2、以第七段为分界点的话,8-10段的内容是什么?

明确:在第二段提出,直到第七段才开始正面阐述“拿来主义”这一主张。

整体感知

明确:拿来的方法和原则。

(1-6)为什么拿来。

第一部分

文章结构

(7)提出观点——拿来。

第二部分

(8-10)怎样拿来。

第三部分

1、在此之前作者提到了哪些主义?作者对此持什么态度?

在“拿来主义”之前,先谈到了“闭关主义”、“送去主义”、“听凭送来”几种情况,几种情况都是作者所反对的。

“闭关主义”——给枪炮打破了大门,碰了一串钉子——封闭落后。

“送去主义”——子孙们、残羹冷炙做奖赏 ——亡国灭种。

“听凭送来”——被“送来”东西吓怕了——毒害侵略。

这说明这几种方式都不可取,所以我们就只有“拿来”。

合作探讨

2、既然如此,我们应该怎么“拿来”?

明确:——要运用脑髓、放出眼光,自己来拿。

3、具体是怎么论证的?

明确:比喻论证。

形象 表现 比喻义

(一)批判三种错误态度:

形象 表现 比喻义

孱头 “徘徊不敢走进门” 比喻懦弱无能、害怕继承、拒绝借鉴的逃避主义者

昏蛋 “勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白” 比喻割断历史、盲目排斥的虚无主义者

废物 “原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片” 比喻崇洋媚外,主张全盘西化的投降主义者

(一)批判三种错误态度:

(二)拿来的原则和办法

喻体 本体 正确做法

(二)拿来的原则和办法

喻体 本体 正确做法

鱼翅 文化遗产中的精华部分 “吃掉”

鸦片 文化遗产中的精华和糟粕互见的部分 加以批判地吸收

烟枪和烟灯 文化遗产里的旧形式 存放一点,其余毁掉

姨太太 只供剥削阶级欣赏享用的腐朽的东西,是纯粹的糟粕。 “请她们各自走散”

拿来主义:占有、挑选(取其精华,去其糟粕)

4、阅读第十段,想想这五句话分别能回答什么问题?

明确:①“总之,我们要拿来。”——对待文化遗产,我们应该怎么办?

②“我们要或使用,或存放,或毁灭。”——怎样“拿来”?

③“那么,主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。——“拿来”有什么意义?

④然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。”——“怎样”才可以拿来?

⑤“没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。”——“拿来”的最终目的是什么?

讨论:鲁迅在《拿来主义》一文中阐述了他对待中外文化遗产的态度:“总之,我们要拿来。我们要或使用、或存放、或毁灭。那么,主人是新主人,宅子也会成为新宅子。然而首先要这人沉着、勇猛,有辨别,不自私。没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。”

结合材料,根据文化生活所学知识谈谈应该如何正确对待传统文化。

合作探讨

明确:(1)面对传统文化,要辨证地认识它们在现实生活中的作用,分辨其中的精华和糟粕。对于传统文化中符合社会发展要求的、积极向上的内容,应该继续保持和发扬。对于传统文化中不符合社会发展要求的、落后的、腐朽的东西,必须“移风易俗”,自觉地加以改造或剔除。鲁迅文中所说的“拿来”指的就是要继承文化遗产,但继承不是原封不动地“拿来”,而是要“或使用、或存放、或毁灭”,根据不同情况进行不同的处理,取其精华,去其糟粕。

(2)文化继承不是原封不动地承袭传统,而是要有所淘汰、有所发扬,从而使文化得到发展。继承是发展的必要前提,发展是继承的必然要求。继承与发展,是同一个过程的两个方面。在这一过程中,不断革除陈旧的、过时的旧文化,推出体现时代精神的新文化,这就是“推陈出新、革故鼎新”。鲁迅在文中强调继承的同时,也要求在继承中有所发展。“主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。”“没有拿来的,人就不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。”这两句话深刻地阐明了批判地继承中外文化遗产与造就一代新人、创造新文化的辨证关系。

请独立思考,举例说明。

(1)还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫做“发扬国光”。

(2)总之,活人代替了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

(3)当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。

语言艺术

还有没有类似的话?请举例说明。

语言艺术

①善用比喻。

②妙用反语,犀利幽默,讽刺性强。

③形象描绘。

论证艺术

①比喻论证(8、9段)——用有相似点的事物打比方。

例:孩子不是裸机,父母想格式化 就格式化,想装什么就装什么。孩子不仅有自己的操作系统,还能创造和衍生出自己的应用程序。父母要做的是给予孩子全然的接纳和支持,尊重孩子的天赋秉性、个性特质,相信每个生命都有内在自我成长的动力、能力和秩序。好的教育是唤醒、影响和熏陶,而不是控制、灌输和塑造。

②类比论证(第3段)——用同类事物相比较。

例:孩子们常常给我好教训,其一是学话。他们学话的时候,没有教师,没有语法教科书,没有字典,只是不断的听取,记住,分析,比较,终于懂得每个词的意义,到得两三岁,普通的简单的话就大概能够懂,而且能够说了,也不大有错误。小孩子往往喜欢听人谈天,更喜欢陪客,那大目的,固然在于一同吃点心,但也为了爱热闹,尤其是在研究别人的言语,看有什么对于自己有关系——能懂,该问,或可取的。

我们先前的学古文也用同样的方法,教师并不讲解,只要你死读,自己去记住,分析,比较去。弄得好,是终于能够有些懂,并且竟也可以写出几句来的,然而到底弄不通的也多得很。自以为通,别人也以为通了,但一看底细,还是并不怎么通,连明人小品都点不断的,又何尝少有?人们学话,从高等华人以至下等华人,只要不是聋子或哑子,学不会的是几乎没有的,一到学文,就不同了,学会的恐怕不过极少数,就是所谓学会了的人们之中,请恕我坦白的再来重复的说一句罢,大约仍然胡胡涂涂的还是很不少。(鲁迅《人生识字糊涂始》)

③对比论证(第8、9段)——用性质相反的事物作比较。

每个人都有自己的生活方式,各有千秋,各具特色,不可强求统一,但这形形色色的生活方式确有高下优劣之分。醉生梦死,花天酒地,是生活方式,忘我工作,无私奉献,也是生活方式;无所事事,浑浑噩噩,是生活方式,自强不息,锐意进取,也是生活方式;未老先衰,坐吃山空,是生活方式,老而弥坚,与时俱进,也是生活方式。无疑,李政道的“生活方式”,是积极的,高尚的,令人敬佩的,也是值得效仿的。 ——《李政道的“生活方式”》

运用比喻论证写一段议论性的文字

为本文结尾部分补写一段文字

要求:①选择“沉着,勇猛,有辨别,不自私”中的一个词和“拿来主义”组成一句话,作为这段文字的观点。如:拿来主义者需以沉着的态度来挑选和占有。

②延续“大宅子”的比喻,可以选用第九段中的出现的四类事物,也可以自己选一个适合出现在大宅子的事物。

③比喻合理:通过适当的描述,准确建立本体和喻体的联系。联系自然贴切,既符合生活中这一事物的特点也能恰到好处地说明被论证道理的特征。

语言艺术

以沉着的态度占有,挑选,就能不受外物的诱惑,坚持自己的选择、判断。就如大宅子姨太太,本是要遣散的。但若她们不接受遣散的方式,虽自身也是“一夫多妻制”的受害者,但长期的生活方式使她们甘于在斗争中享受现有的红利。于是,难免会使出浑身解数让继承大宅子的人留下她们。对继承大宅子的人而言,留下她们只能表示自己对旧制度的妥协。这就需要新主人沉着冷静地应对她们的种种伎俩,坚持请她们各自走散才好。

知识卡片

破立结合的论证方式:

“破”就是分析、评论、驳斥,指出其不足或错误之处。文中的破就是为了“立”,是为了确立不违背常理的观点。

并且,这个观点是与某种生活现象或错误言论完全对立或相反的。在“破”与“立”之间,过渡要自然,衔接要紧密,以使文章形成一个有机整体。

下 课!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读