人教选修之《语言文字应用》 第四课第三节 每年一部“新词典”——新词语

文档属性

| 名称 | 人教选修之《语言文字应用》 第四课第三节 每年一部“新词典”——新词语 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 335.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

第三节 每年一部“新词典”——新词语

汉江临泛

王 维

楚塞三湘接,

荆门九派通。

江流天地外,

山色有无中。

郡邑浮前浦,

波澜动远空。

襄阳好风日,

留醉与山翁。

诗海探珠

【赏析】 这首诗主要写泛游汉水的见闻,咏叹汉水之浩渺。首联写汉江的整体俯瞰图,用传神之笔描绘出山色江流的浑阔汹涌之势,为全诗渲染气氛。颔联远眺胜景,点染山光水色。颈联写眼前景象。尾联直抒胸臆,夸赞汉江美景,并借用典故,表达对美景的留恋。诗人抓住代表性的景物,把汉江特有的地势和气势景色勾勒出来,生动、形象。全诗结构谨严,先俯瞰、再远眺、再近观,先总览、再远景、再近景,先总体构图、再点染奇观、最后抒发留恋之情;一层一层写来,皆历历在目。全诗格调清新,意境优美,在描绘景色中,充满了乐观情绪,给人以美的享受。

【思考】 这首诗结构上有什么特点?请简要分析。

【提示】 画线部分为思考答案。

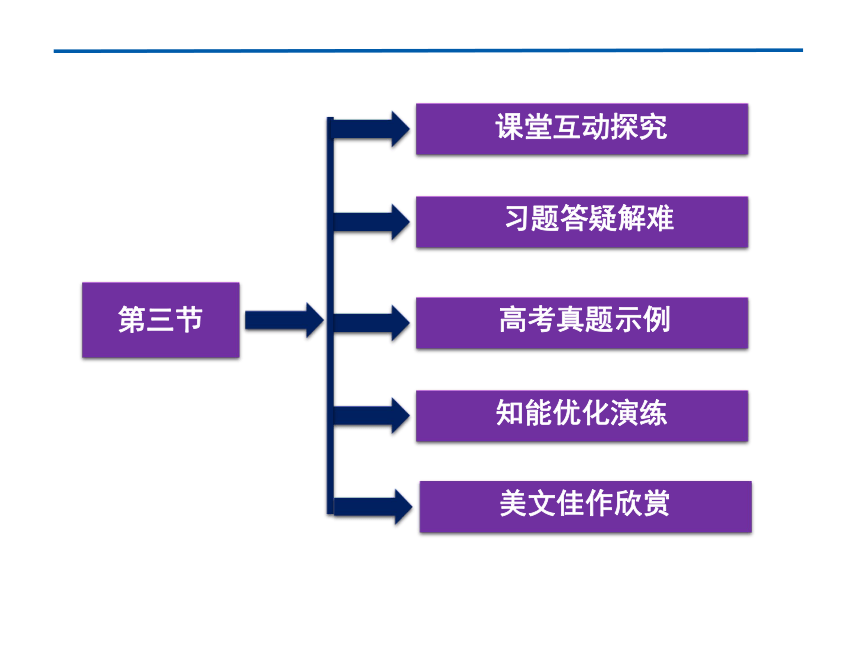

习题答疑解难

高考真题示例

知能优化演练

第三节

课堂互动探究

美文佳作欣赏

课堂互动探究

[文脉·探究]

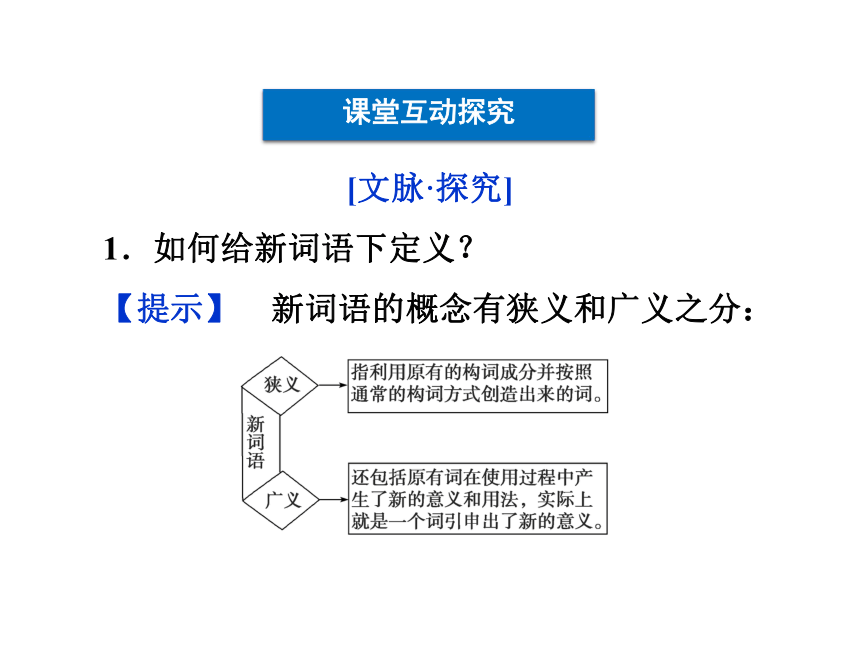

1.如何给新词语下定义?

【提示】 新词语的概念有狭义和广义之分:

2.新词语产生的途径有哪些?

【提示】 ①自造新词语。“新造”是新词语产生的主要来源。新造词也就是利用汉语中已有的构成成分(语素或词),按照汉语固有的构词方式来构造的新词。②吸收方言词语。作为新词语的方言词,指本来只在方言地区通行,进入共同语不久,并且被全社会接受和使用比较广泛的词。③吸收港台词语。广义上说,普通话从港台地区吸收新词语,跟从方言中吸收新词语有相同的性质。

只是港台等地的新词语对普通话词汇影响较大,可以看做是新词语的一种特殊来源。④旧词语的复活。有些词语只是暂时退出了日常交际领域,有时还会“复活”,也可以看做是特殊的新词语。⑤旧词产生新义。有些词语通过借代、比喻等途径改变了词义,这可以看做是更广义的新词语。

3.汉语中外来词有哪几种类型?

【提示】 汉语中外来词主要有六类:①纯粹音译。纯粹的音译词主要来自印欧语。②半音译半意译。半音译半意译的外来词包括两种形式,一半音译另一半意译,一半音译另一半注释。③音译兼意译。音译兼意译主要是音译但又能够从汉字的意义获得外来词词义的某种提示。④仿译。仿译是用本族语言的构词成分对译外语原词的构词成分。这种词不仅把原词构词成分的意义翻译过来,而且保持了原词内部的构词方式。

⑤字母词。这是把外语的音和形一起借入汉语。⑥日语借词。指的主要就是借自日语中的外来词。这些词中有许多原来是日语从汉语中借去的,用来表示日语中的新事物;也有日语利用汉语的字构造的新词。但后来汉语又从日语中借回来,虽然字形还是汉语的,但意思已经很不相同或者完全是新的意义了。

4.应该从哪些方面规范新词语?

【名师点拨】 新词语的构造要符合汉语的构词规则,意义要比较明确,大多数人都能够理解,而且经过时间检验被大多数人所认可。

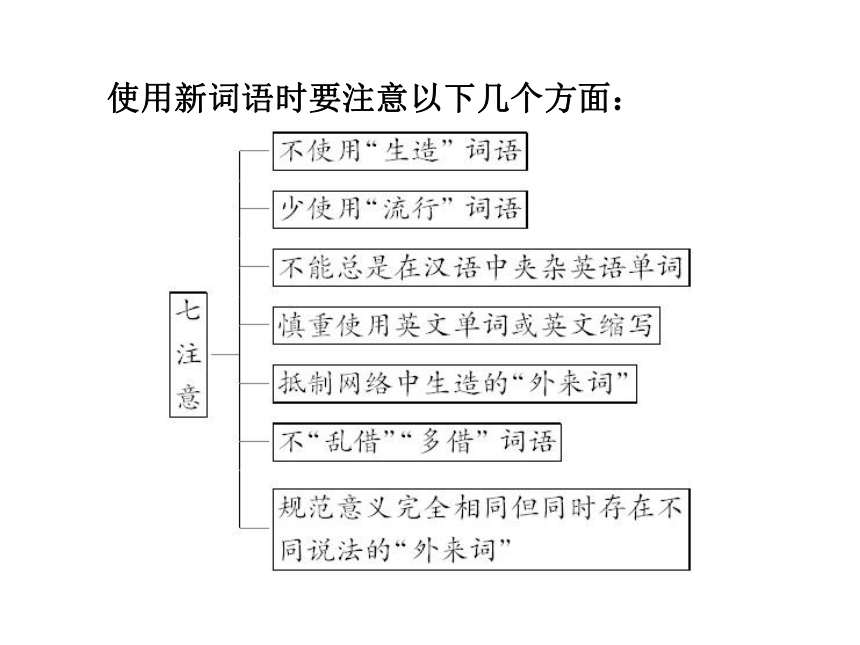

使用新词语时要注意以下几个方面:

5.词语借用是一个非常常见的现象,汉语中就存在着大量的从其他民族借来的“外来词”,有些外来词最后甚至战胜了汉语本有的词,“站”(车站的“站”)就是一个有趣的例子。请你查一查“站”到底是怎么回事,找找汉语中还有没有类似的词。

【名师点拨】 “车站”汉语原来叫“驿”,南宋时汉语从蒙语中借用“站”。元政权建立后,“站”取代了“驿”。元朝灭亡后,明朝皇帝曾经通令“改站为驿”,但是老百姓的口语中一直用“站”,最终政府的命令也没有阻止“站”的通行。现代汉语中“站”已经成为基本词汇,可以构成“车站、站台、广播站、水电站、接待站、气象站”等许多词语。其他例子略。

[细剖·深析]

[楼主]

现在校园里常常有人爱说一些“生造词”或“流行语”。请把这些词语找出来,讨论:这样的词语是怎么形成的?使用这样的词语好不好?

[沙发]

比如“巨酷、呕像(解释为“令人呕吐的对象”)、酱紫(是“这样子”的谐音)、粉丝(是英语“fans”的音译)、晕菜、K歌、偶(我)”等。这些词都是当今校园的“流行语”。

[板凳]

新词语和流行语不是一回事儿。流行语是在某一特定时期被某一范围的人们普遍而频繁使用的、具有时效性和阶段性的一些词语。不是所有的新词语都是流行语,因为新词语不一定被频繁使用。同样,也不是所有的流行语都是新词语。所谓流行,不是就词产生的早晚而言,而是就词在一定时期被使用的频率而言。

[三楼]

像上面提到的那些流行语都是生造词,不是新词语,既不符合汉语原有的构词规律,表意也不清晰,从语言规范的角度来说,不应该提倡使用。

[整体·感知]

习题答疑解难

一、解题指导

本题的主要目的是引导我们了解新词语的产生是和社会的发展变化紧密结合在一起的,新词语就像社会生活的镜子,真实地反映了社会生活的变化。

参考答案:“反馈”:泛指信息、消息、反映等返回。“热点”:一是喻指国际上爆发武装冲突或矛盾激烈的地区,系英文“hot spot”的意译;二是喻指在一定时期引起人们广泛关注或议论的问题。“超前意识”:对某种发展趋势具有走在时代之前进行思考的意识。“传媒”:传播媒介,即向大众传播信息的手段和形式,特指报纸、广播、电视等各种新闻工具。“撞车”:喻指双方或数方搞的科研课题、文艺节目等由于信息不灵或计划不周而出现彼此重复或抵触的现象。

以上这此词都体现了信息时代的特点。“高速公路”:专供汽车高速行驶的公路。这个词反映了我国交通事业的发展。“博士后”:获得博士学位以后,继续在博士后流动站深造、研究的学者。这个词反映了我国教育体制的改革。“互联网”:由若干的电子计算机相互连接而成的网络,是英文“internet”的意译。“人工智能”:利用电脑模拟智力活动的一门新兴学科,是计算机科学的分支之一。

这些词语反映了我国科学技术的不断现代化。“前卫”:本为军事、体育术语,指走在队伍前面的卫队或在球类比赛中担当助攻与助守的队员;现多指超前、时髦。这个词反映了改革开放以来人们物质生活的改善,思想的解放。“包装”:比喻对人或事物做修饰和美化。这个词反映了城市经济体制改革后,社会日益商业化。“松绑”:多比喻解除某种束缚,放宽某种限制。这个词反映了党和政府实行搞活经济、对外开放等新政策后,管理体制发生了深刻的改变。

二、解题指导

本题的主要目的是考查我们对外来词类型的掌握情况。可以组织我们前往当地较大的商场收集品牌名称,然后完成此题。

参考答案:音译的有:“麦当劳(Macdonald’s)、雅虎(Yahoo)、西门子(Siemens)、尼康(Nikon)”等。半音译半意译的有:“皇家马德里(Real Madrid)、金利来(Goldlion)、星巴克(Starbucks)、联合利华(Uniliver)”等。音译兼意译的有:“高露洁(Golgate)、奔驰(Benz)、奔腾(Pentium)、波音(Boeing)”等。仿译的有:“微软(Microsoft)、通用电气(General Electric)”等。此外还有意译的:“雀巢(Nestle)、空中客车(Airbus)”等(注意意译词不属于严格意义上的外来词)。

三、解题指导

本题的主要目的是指导我们规范使用外来词。

参考答案:词语借用本来是一件普通又有益的事,在我们的日常生活中,外来词随处可见。但是使用外来词必须符合规范,不能随便乱用,更不能把外语单词直接当成“外来词”来用。像《围城》中的这位张先生,故意炫耀几个外语单词,说话时中英文混杂,让人头晕目眩,听起来很不舒服。钱钟书先生写这段文字,正是讽刺张先生这种“食洋不化”的人和社会上这种语言“杂交”的现象。

高考真题示例

考点链接

本节主要是了解新词语的产生与种类。新词语是时代的产物,规范使用新词语是对每个公民的基本要求。高考中会有相应的体现,考查广大中学生对新词语的规范使用,形式上灵活多样,可以直接考查对新词语的理解,也可以运用其他形式进行考查。此外,有些新词语常被同学们应用,但在近几年高考中曾明确要求不准在作文中出现网络语言。所以对于一些不能被广泛认可的新词语,同学们一定要慎用。

经典例析

(2010年高考江苏卷)阅读下面一段文字,找出“碳链式反应”过程的三个关键性词语。

例1

科学家在喀斯特地貌的研究中,发现了一个复杂的碳链式反应。当水流从空气中“大口吮吸”二氧化碳并侵蚀石灰岩时,持续不断的吸碳过程就开始了。接着,在岩石表面自由流淌的酸性水流携带着大量碳酸氢根,随着自然界的水循环辗转奔向江河湖海。此时,浮游植物体内的“食物加工厂”在急切地“找米下锅”,它们惊喜地发现,只要分泌一种叫做“碳酸酐酶”的催化剂,对水中的碳酸氢根“略施魔法”,等待加工的“米”——二氧化碳,就唾手可得。最终,光合作用将大量随波逐流的碳转化成有机碳,封存于水生生物体内。

答:(1)__________ (2)____________(3) ____________

【解析】 提取关键词,说到底就是要善于提取“核心信息”。这则材料的中心是介绍科学家发现的“碳链式反应”过程,分三个层次(从标志性词语“开始”“接着”“最终”可以看出),从每一层次中找出一个不可缺少的核心词语,即可得出答案。

【答案】 (1)吸碳 (2)“略施魔法” (3)光合作用

(2010年高考全国卷Ⅰ)根据下面的文字,补写后面总括性的句子,每处补写部分不超过15个字。

例2

关于低碳经济的解释较多,例如:“低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式”,“低碳经济就是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色GDP”,“低碳经济是通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段,达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态”,“低碳经济是能源技术和减排技术创新、产业结构和制度创新,以及人类生存发展观念的根本性转变”。在低碳经济的背景下,“低碳技术”、“低碳发展”、“低碳生活方式”、“低碳社会”、“低碳观念”等一系列新概念应运而生。

可见,作为具有广泛社会性的前沿经济理念,低碳经济其实__①__,低碳经济也涉及__②__。

答:①________________________________________________________________________

②________________________________________________________________________

【解析】 本题考查语言表达准确、鲜明、生动,简明、连贯、得体的能力。解答时,首先要理清文段的结构,找出中心句,即“关于低碳经济的解释较多”,在低碳经济的背景下,“低碳技术”、“低碳发展”、“低碳生活方式”等一系列新概念应运而生。然后分析需填句子的上下文,就会发现“其实”“涉及”这两个关键词语。“其实”是解释它的实质;“涉及”说明它的外延范围。第一句应谈众多解释的特点是怎样的,第二句应谈这些解释又涉及到了哪些领域。

仔细分析第一段文字,会发现对低碳经济的解释五花八门,但没有一个统一的答案,也没有一个明确的概念。而且它们涉及社会生活的方方面面,学科领域繁杂。将这两层意思概括总结出来,就可整理出答案。

【答案】 ①没有约定俗成的定义;②广泛的产业领域和管理领域。

新鲜语料

《咬文嚼字》发布2010年十大流行语

2011年1月5日《中华读书报》

本报讯(记者余传诗)《咬文嚼字》编辑部在去年年底公布了2010年十大流行语。与一般“概念性”流行语不同,《咬文嚼字》编辑部评出的是“语词类”流行语,它的特点是:除社会热度外,还具有稳定的结构,符合语词的结构规律,有造句功能,因而具有扩展性。它们是:

一、给力 字面意思是“给予力量”,引申指“酷”“棒”“爽”。

二、神马都是浮云 “神马”非马,而是“什么”;“浮云”则指转瞬即逝的事物。

三、围脖 微博的谐音,是“微型博客”的简称。

四、围观 关注之意。

五、二代 指官二代、富二代、穷二代等等。

六、拼爹 “我爸是李刚”是典型的“拼爹”语言。

七、控 专指极度喜欢某种事物的人。

八、帝 2010年,各种人物频频称“帝”,如“数钱帝”“表情帝”“体操帝”“贺岁帝”等。

九、达人 如今指见多识广、对某方面懂得透彻的人,如“网络达人”“理财达人”“社交达人”等。

十、穿越 “穿越时空”的简称,指一种新型创作手法。

知能优化演练

美文佳作欣赏

“网络新词”生生不息 “中式英语”大行其道

靳晓燕

网络新词,生生不息

新词语是语言现象,也是社会现象的反映。作为社会变化的放大镜和显微镜,新词语凸显了社会生活中“动”的一面,也凸显了语言的动态变化。

如今,网络上产生的新词语不再局限于带着游戏、戏谑色彩的“斑竹”、“囧”、“槑”、“雷人”,也不再仅仅是满足具有网络传播特点的“沙发”、“楼主”之类。无论是“躲猫猫”、“楼脆脆”、“寂寞常”,还是“被就业”、“钓鱼执法”、“开胸验肺”,或是“微博”、“给力”、“蒜你狠”、“豆你玩”、“西毕生”,无不是各种社会矛盾、思想理念的显现、纠结、碰撞。

网络词语直接与社会生活融合,直接向传统媒体植入。

“被”,一个寻常的字,却在2010年揭晓的“汉语盘点2009——用一个字、一个词描述中国与世界”活动中,当选为年度国内字。

“被增长”、“被满意”、“被捐款”、“被代表”、“被就业”……这一系列的“被××”频繁出现,以至于人们不由得惊呼,“被时代”的到来。

在现代汉语中,“被”字的基本用法是与及物动词搭配,表示被动的意义。新兴的“被××”打破了传统,发生了异变,可以跟不及物动词、名词、形容词和及物动词搭配使用。它表达出的不仅仅是单纯的被动意义,传递出公众对“强加于人”的某些现象、做法的不认同,是他们对自我权利的吁求。

无论是昙花一现,或是对词汇的正常读音和规范写法、用法造成冲击,一些词汇让人费解,抑或进入汉语常用词库,在社会变迁中,年度新词语无疑是一部草根绘就的碎语编年史。

影视方言,随心所欲

过去仅作为艺术点缀的方言要素,现在却成为许多影视剧的“卖点”和观众的看点,影视剧竞相上演“方言秀”。

张艺谋的《秋菊打官司》里剧中人物通用陕西方言。方言,成为银幕进行民间叙事的重要手段。2006年,《疯狂的石头》引起了电影人对方言的热衷。《疯狂的石头》中几个主要人物说重庆话、河南话、武汉话、云南话等各色方言。而另一些影视剧在使用方言上大有后来居上之势,出现了专门使用一种方言的影片。

热播剧《武林外传》中出场的50多个人物几乎都在说方言,有些至少是带有明显方言口音的“地方普通话”。

热播之王的《士兵突击》,出场人物基本上都有一种标志性的方言。许三多说一口带有河北邯郸口音的河南话,许三多父亲说的是比较纯粹的河南话,其他一些人物各说各话,有东北的、武汉的、北京的、陕西的,在一定程度上带有“为方言而秀方言”的成分。

热衷于方言秀的影视剧一般都以反映普通人的平凡生活为内容,带有地方性、草根性和轻喜剧的色彩。影视剧人物的对白适当使用方言,能给人以新鲜、朴实和亲近感,但如果过度使用,会让人有杂乱、拼凑之感。

与此同时,屏幕上的领袖人物语言则由方言向普通话转变,打破了方言为某种符号化的人物标志。在《建国大业》中,所有的领袖和革命历史人物都说普通话而不是方言。

“汉拼”、“英译”,各执一端

机构名称、人名、景点、场馆、高速公路以外的街道、站点,除了标志,它还是一种文化的含义,一种主权的含义在内,这样的地方只能使用我们自己通用的语言文字。

而我们现在看到的情形是,应该使用汉语拼音的地方现在没有使用汉语拼音,不少城市地名的标志上出现中英文混杂的情况。一些街道,用汉语拼音来界定它的专名,通名用的是英文。比如大街用的不是汉语拼音的“大街”,而是用street。在中文里,没street。

这至少说明,在地名是用汉语拼音拼写还是用英文翻译这一问题上,人们还存在争议。

支持“英译”的表示,用汉语拼音拼写地名标志是中国人用不着、外国人看不懂,达不到指示地名的效果。

支持“汉拼”的认为,采用外文拼写,只能满足会该种外文的外国人需要,这是中国的语言文字主权问题,“国际化”不等于外文化。

虽然英语在国际上的地位越来越高,影响力越来越大,但调查发现,在一些官方语言非英语的发达国家,其地名标志很少或没有使用英语标注。国家语委副主任王登峰表示,公共领域的外文使用与是否是国际化城市并没有直接联系。

“中式英语”,有无前途

以往,中国人对待“中式英语”是一种否定的态度。然而近年,随着“中式英语”“墙内开花墙外香”,西方人的解读和追捧无疑影响了一部分中国人对“中式英语”原有的情结,开始挖掘其积极的一面。

2009年,某网站发起了“2009十大中式英语榜”。逾七成网友对中式英语投赞成票,并认为“中国式英文既有趣又被大家口耳相传,说不定有一天,老外也这样说呢!”

“Good good study,day day up”(好好学习,天天向上)荣登榜首,成为网民心中最富汉语韵味的中式英语。其他如:“Horse horse tiger tiger”(马马虎虎),“People mountain people sea”(人山人海),因保留了汉语的押韵、简洁而被网民认可。

不可否认,“中式英语”给中西语言文化交流造成诸多障碍,但它也为英语注入了新的活力,为外国人了解中国人的思维方式打开了一扇窗,并将更多的中国语言文化元素注入世界多元文化之中。

学者李宇明认为,有无可能把Chinese English发展起来,并考虑怎样利用它往英语这一“国际语”中灌注本民族的成分,以使英语更便于表达中华文化。

(2011 1 10 《光明日报》)

【赏评】 语言、文字都是文化的重要载体。规范的语言是文化传统得以维系、传承的重要基础。当然,语言也要与时俱进,更好地担负起文化传承的重任。当下,语言生活生机勃勃。网络语言潮起潮涨,挑战常人的接受度;影视方言风生水起,拨动凡人心中的亲近感;民间隐语若隐若现,提醒人们对非主流的言语习俗的关注……作为一个开放的动态系统,语言,需要吐故纳新的气魄,也需要严谨规范的操作。和谐的生活应由和谐的语言来承载,既兼顾主体性与多样性,又兼顾沟通和保护。

2010年中国媒体“十大流行语”刚刚公布,150个流行语折射出社会流行的信号、媒体关注的焦点话题。稍前出版的《2009中国语言生活状况报告》显示:2009年396个新词语诞生。或许,每个人会在不断冒出的新词语中慨叹国人语言创造力的充分施展——差不多就是一天一个新词。不经意间,悄然产生了诸多新的语言应用学科和语言职业、语言产业。当生活与语言合二为一,你是在生活中看到语言的奇妙变换,还是在语言中看到生活的丝丝痕迹?

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第三节 每年一部“新词典”——新词语

汉江临泛

王 维

楚塞三湘接,

荆门九派通。

江流天地外,

山色有无中。

郡邑浮前浦,

波澜动远空。

襄阳好风日,

留醉与山翁。

诗海探珠

【赏析】 这首诗主要写泛游汉水的见闻,咏叹汉水之浩渺。首联写汉江的整体俯瞰图,用传神之笔描绘出山色江流的浑阔汹涌之势,为全诗渲染气氛。颔联远眺胜景,点染山光水色。颈联写眼前景象。尾联直抒胸臆,夸赞汉江美景,并借用典故,表达对美景的留恋。诗人抓住代表性的景物,把汉江特有的地势和气势景色勾勒出来,生动、形象。全诗结构谨严,先俯瞰、再远眺、再近观,先总览、再远景、再近景,先总体构图、再点染奇观、最后抒发留恋之情;一层一层写来,皆历历在目。全诗格调清新,意境优美,在描绘景色中,充满了乐观情绪,给人以美的享受。

【思考】 这首诗结构上有什么特点?请简要分析。

【提示】 画线部分为思考答案。

习题答疑解难

高考真题示例

知能优化演练

第三节

课堂互动探究

美文佳作欣赏

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.如何给新词语下定义?

【提示】 新词语的概念有狭义和广义之分:

2.新词语产生的途径有哪些?

【提示】 ①自造新词语。“新造”是新词语产生的主要来源。新造词也就是利用汉语中已有的构成成分(语素或词),按照汉语固有的构词方式来构造的新词。②吸收方言词语。作为新词语的方言词,指本来只在方言地区通行,进入共同语不久,并且被全社会接受和使用比较广泛的词。③吸收港台词语。广义上说,普通话从港台地区吸收新词语,跟从方言中吸收新词语有相同的性质。

只是港台等地的新词语对普通话词汇影响较大,可以看做是新词语的一种特殊来源。④旧词语的复活。有些词语只是暂时退出了日常交际领域,有时还会“复活”,也可以看做是特殊的新词语。⑤旧词产生新义。有些词语通过借代、比喻等途径改变了词义,这可以看做是更广义的新词语。

3.汉语中外来词有哪几种类型?

【提示】 汉语中外来词主要有六类:①纯粹音译。纯粹的音译词主要来自印欧语。②半音译半意译。半音译半意译的外来词包括两种形式,一半音译另一半意译,一半音译另一半注释。③音译兼意译。音译兼意译主要是音译但又能够从汉字的意义获得外来词词义的某种提示。④仿译。仿译是用本族语言的构词成分对译外语原词的构词成分。这种词不仅把原词构词成分的意义翻译过来,而且保持了原词内部的构词方式。

⑤字母词。这是把外语的音和形一起借入汉语。⑥日语借词。指的主要就是借自日语中的外来词。这些词中有许多原来是日语从汉语中借去的,用来表示日语中的新事物;也有日语利用汉语的字构造的新词。但后来汉语又从日语中借回来,虽然字形还是汉语的,但意思已经很不相同或者完全是新的意义了。

4.应该从哪些方面规范新词语?

【名师点拨】 新词语的构造要符合汉语的构词规则,意义要比较明确,大多数人都能够理解,而且经过时间检验被大多数人所认可。

使用新词语时要注意以下几个方面:

5.词语借用是一个非常常见的现象,汉语中就存在着大量的从其他民族借来的“外来词”,有些外来词最后甚至战胜了汉语本有的词,“站”(车站的“站”)就是一个有趣的例子。请你查一查“站”到底是怎么回事,找找汉语中还有没有类似的词。

【名师点拨】 “车站”汉语原来叫“驿”,南宋时汉语从蒙语中借用“站”。元政权建立后,“站”取代了“驿”。元朝灭亡后,明朝皇帝曾经通令“改站为驿”,但是老百姓的口语中一直用“站”,最终政府的命令也没有阻止“站”的通行。现代汉语中“站”已经成为基本词汇,可以构成“车站、站台、广播站、水电站、接待站、气象站”等许多词语。其他例子略。

[细剖·深析]

[楼主]

现在校园里常常有人爱说一些“生造词”或“流行语”。请把这些词语找出来,讨论:这样的词语是怎么形成的?使用这样的词语好不好?

[沙发]

比如“巨酷、呕像(解释为“令人呕吐的对象”)、酱紫(是“这样子”的谐音)、粉丝(是英语“fans”的音译)、晕菜、K歌、偶(我)”等。这些词都是当今校园的“流行语”。

[板凳]

新词语和流行语不是一回事儿。流行语是在某一特定时期被某一范围的人们普遍而频繁使用的、具有时效性和阶段性的一些词语。不是所有的新词语都是流行语,因为新词语不一定被频繁使用。同样,也不是所有的流行语都是新词语。所谓流行,不是就词产生的早晚而言,而是就词在一定时期被使用的频率而言。

[三楼]

像上面提到的那些流行语都是生造词,不是新词语,既不符合汉语原有的构词规律,表意也不清晰,从语言规范的角度来说,不应该提倡使用。

[整体·感知]

习题答疑解难

一、解题指导

本题的主要目的是引导我们了解新词语的产生是和社会的发展变化紧密结合在一起的,新词语就像社会生活的镜子,真实地反映了社会生活的变化。

参考答案:“反馈”:泛指信息、消息、反映等返回。“热点”:一是喻指国际上爆发武装冲突或矛盾激烈的地区,系英文“hot spot”的意译;二是喻指在一定时期引起人们广泛关注或议论的问题。“超前意识”:对某种发展趋势具有走在时代之前进行思考的意识。“传媒”:传播媒介,即向大众传播信息的手段和形式,特指报纸、广播、电视等各种新闻工具。“撞车”:喻指双方或数方搞的科研课题、文艺节目等由于信息不灵或计划不周而出现彼此重复或抵触的现象。

以上这此词都体现了信息时代的特点。“高速公路”:专供汽车高速行驶的公路。这个词反映了我国交通事业的发展。“博士后”:获得博士学位以后,继续在博士后流动站深造、研究的学者。这个词反映了我国教育体制的改革。“互联网”:由若干的电子计算机相互连接而成的网络,是英文“internet”的意译。“人工智能”:利用电脑模拟智力活动的一门新兴学科,是计算机科学的分支之一。

这些词语反映了我国科学技术的不断现代化。“前卫”:本为军事、体育术语,指走在队伍前面的卫队或在球类比赛中担当助攻与助守的队员;现多指超前、时髦。这个词反映了改革开放以来人们物质生活的改善,思想的解放。“包装”:比喻对人或事物做修饰和美化。这个词反映了城市经济体制改革后,社会日益商业化。“松绑”:多比喻解除某种束缚,放宽某种限制。这个词反映了党和政府实行搞活经济、对外开放等新政策后,管理体制发生了深刻的改变。

二、解题指导

本题的主要目的是考查我们对外来词类型的掌握情况。可以组织我们前往当地较大的商场收集品牌名称,然后完成此题。

参考答案:音译的有:“麦当劳(Macdonald’s)、雅虎(Yahoo)、西门子(Siemens)、尼康(Nikon)”等。半音译半意译的有:“皇家马德里(Real Madrid)、金利来(Goldlion)、星巴克(Starbucks)、联合利华(Uniliver)”等。音译兼意译的有:“高露洁(Golgate)、奔驰(Benz)、奔腾(Pentium)、波音(Boeing)”等。仿译的有:“微软(Microsoft)、通用电气(General Electric)”等。此外还有意译的:“雀巢(Nestle)、空中客车(Airbus)”等(注意意译词不属于严格意义上的外来词)。

三、解题指导

本题的主要目的是指导我们规范使用外来词。

参考答案:词语借用本来是一件普通又有益的事,在我们的日常生活中,外来词随处可见。但是使用外来词必须符合规范,不能随便乱用,更不能把外语单词直接当成“外来词”来用。像《围城》中的这位张先生,故意炫耀几个外语单词,说话时中英文混杂,让人头晕目眩,听起来很不舒服。钱钟书先生写这段文字,正是讽刺张先生这种“食洋不化”的人和社会上这种语言“杂交”的现象。

高考真题示例

考点链接

本节主要是了解新词语的产生与种类。新词语是时代的产物,规范使用新词语是对每个公民的基本要求。高考中会有相应的体现,考查广大中学生对新词语的规范使用,形式上灵活多样,可以直接考查对新词语的理解,也可以运用其他形式进行考查。此外,有些新词语常被同学们应用,但在近几年高考中曾明确要求不准在作文中出现网络语言。所以对于一些不能被广泛认可的新词语,同学们一定要慎用。

经典例析

(2010年高考江苏卷)阅读下面一段文字,找出“碳链式反应”过程的三个关键性词语。

例1

科学家在喀斯特地貌的研究中,发现了一个复杂的碳链式反应。当水流从空气中“大口吮吸”二氧化碳并侵蚀石灰岩时,持续不断的吸碳过程就开始了。接着,在岩石表面自由流淌的酸性水流携带着大量碳酸氢根,随着自然界的水循环辗转奔向江河湖海。此时,浮游植物体内的“食物加工厂”在急切地“找米下锅”,它们惊喜地发现,只要分泌一种叫做“碳酸酐酶”的催化剂,对水中的碳酸氢根“略施魔法”,等待加工的“米”——二氧化碳,就唾手可得。最终,光合作用将大量随波逐流的碳转化成有机碳,封存于水生生物体内。

答:(1)__________ (2)____________(3) ____________

【解析】 提取关键词,说到底就是要善于提取“核心信息”。这则材料的中心是介绍科学家发现的“碳链式反应”过程,分三个层次(从标志性词语“开始”“接着”“最终”可以看出),从每一层次中找出一个不可缺少的核心词语,即可得出答案。

【答案】 (1)吸碳 (2)“略施魔法” (3)光合作用

(2010年高考全国卷Ⅰ)根据下面的文字,补写后面总括性的句子,每处补写部分不超过15个字。

例2

关于低碳经济的解释较多,例如:“低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式”,“低碳经济就是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色GDP”,“低碳经济是通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段,达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态”,“低碳经济是能源技术和减排技术创新、产业结构和制度创新,以及人类生存发展观念的根本性转变”。在低碳经济的背景下,“低碳技术”、“低碳发展”、“低碳生活方式”、“低碳社会”、“低碳观念”等一系列新概念应运而生。

可见,作为具有广泛社会性的前沿经济理念,低碳经济其实__①__,低碳经济也涉及__②__。

答:①________________________________________________________________________

②________________________________________________________________________

【解析】 本题考查语言表达准确、鲜明、生动,简明、连贯、得体的能力。解答时,首先要理清文段的结构,找出中心句,即“关于低碳经济的解释较多”,在低碳经济的背景下,“低碳技术”、“低碳发展”、“低碳生活方式”等一系列新概念应运而生。然后分析需填句子的上下文,就会发现“其实”“涉及”这两个关键词语。“其实”是解释它的实质;“涉及”说明它的外延范围。第一句应谈众多解释的特点是怎样的,第二句应谈这些解释又涉及到了哪些领域。

仔细分析第一段文字,会发现对低碳经济的解释五花八门,但没有一个统一的答案,也没有一个明确的概念。而且它们涉及社会生活的方方面面,学科领域繁杂。将这两层意思概括总结出来,就可整理出答案。

【答案】 ①没有约定俗成的定义;②广泛的产业领域和管理领域。

新鲜语料

《咬文嚼字》发布2010年十大流行语

2011年1月5日《中华读书报》

本报讯(记者余传诗)《咬文嚼字》编辑部在去年年底公布了2010年十大流行语。与一般“概念性”流行语不同,《咬文嚼字》编辑部评出的是“语词类”流行语,它的特点是:除社会热度外,还具有稳定的结构,符合语词的结构规律,有造句功能,因而具有扩展性。它们是:

一、给力 字面意思是“给予力量”,引申指“酷”“棒”“爽”。

二、神马都是浮云 “神马”非马,而是“什么”;“浮云”则指转瞬即逝的事物。

三、围脖 微博的谐音,是“微型博客”的简称。

四、围观 关注之意。

五、二代 指官二代、富二代、穷二代等等。

六、拼爹 “我爸是李刚”是典型的“拼爹”语言。

七、控 专指极度喜欢某种事物的人。

八、帝 2010年,各种人物频频称“帝”,如“数钱帝”“表情帝”“体操帝”“贺岁帝”等。

九、达人 如今指见多识广、对某方面懂得透彻的人,如“网络达人”“理财达人”“社交达人”等。

十、穿越 “穿越时空”的简称,指一种新型创作手法。

知能优化演练

美文佳作欣赏

“网络新词”生生不息 “中式英语”大行其道

靳晓燕

网络新词,生生不息

新词语是语言现象,也是社会现象的反映。作为社会变化的放大镜和显微镜,新词语凸显了社会生活中“动”的一面,也凸显了语言的动态变化。

如今,网络上产生的新词语不再局限于带着游戏、戏谑色彩的“斑竹”、“囧”、“槑”、“雷人”,也不再仅仅是满足具有网络传播特点的“沙发”、“楼主”之类。无论是“躲猫猫”、“楼脆脆”、“寂寞常”,还是“被就业”、“钓鱼执法”、“开胸验肺”,或是“微博”、“给力”、“蒜你狠”、“豆你玩”、“西毕生”,无不是各种社会矛盾、思想理念的显现、纠结、碰撞。

网络词语直接与社会生活融合,直接向传统媒体植入。

“被”,一个寻常的字,却在2010年揭晓的“汉语盘点2009——用一个字、一个词描述中国与世界”活动中,当选为年度国内字。

“被增长”、“被满意”、“被捐款”、“被代表”、“被就业”……这一系列的“被××”频繁出现,以至于人们不由得惊呼,“被时代”的到来。

在现代汉语中,“被”字的基本用法是与及物动词搭配,表示被动的意义。新兴的“被××”打破了传统,发生了异变,可以跟不及物动词、名词、形容词和及物动词搭配使用。它表达出的不仅仅是单纯的被动意义,传递出公众对“强加于人”的某些现象、做法的不认同,是他们对自我权利的吁求。

无论是昙花一现,或是对词汇的正常读音和规范写法、用法造成冲击,一些词汇让人费解,抑或进入汉语常用词库,在社会变迁中,年度新词语无疑是一部草根绘就的碎语编年史。

影视方言,随心所欲

过去仅作为艺术点缀的方言要素,现在却成为许多影视剧的“卖点”和观众的看点,影视剧竞相上演“方言秀”。

张艺谋的《秋菊打官司》里剧中人物通用陕西方言。方言,成为银幕进行民间叙事的重要手段。2006年,《疯狂的石头》引起了电影人对方言的热衷。《疯狂的石头》中几个主要人物说重庆话、河南话、武汉话、云南话等各色方言。而另一些影视剧在使用方言上大有后来居上之势,出现了专门使用一种方言的影片。

热播剧《武林外传》中出场的50多个人物几乎都在说方言,有些至少是带有明显方言口音的“地方普通话”。

热播之王的《士兵突击》,出场人物基本上都有一种标志性的方言。许三多说一口带有河北邯郸口音的河南话,许三多父亲说的是比较纯粹的河南话,其他一些人物各说各话,有东北的、武汉的、北京的、陕西的,在一定程度上带有“为方言而秀方言”的成分。

热衷于方言秀的影视剧一般都以反映普通人的平凡生活为内容,带有地方性、草根性和轻喜剧的色彩。影视剧人物的对白适当使用方言,能给人以新鲜、朴实和亲近感,但如果过度使用,会让人有杂乱、拼凑之感。

与此同时,屏幕上的领袖人物语言则由方言向普通话转变,打破了方言为某种符号化的人物标志。在《建国大业》中,所有的领袖和革命历史人物都说普通话而不是方言。

“汉拼”、“英译”,各执一端

机构名称、人名、景点、场馆、高速公路以外的街道、站点,除了标志,它还是一种文化的含义,一种主权的含义在内,这样的地方只能使用我们自己通用的语言文字。

而我们现在看到的情形是,应该使用汉语拼音的地方现在没有使用汉语拼音,不少城市地名的标志上出现中英文混杂的情况。一些街道,用汉语拼音来界定它的专名,通名用的是英文。比如大街用的不是汉语拼音的“大街”,而是用street。在中文里,没street。

这至少说明,在地名是用汉语拼音拼写还是用英文翻译这一问题上,人们还存在争议。

支持“英译”的表示,用汉语拼音拼写地名标志是中国人用不着、外国人看不懂,达不到指示地名的效果。

支持“汉拼”的认为,采用外文拼写,只能满足会该种外文的外国人需要,这是中国的语言文字主权问题,“国际化”不等于外文化。

虽然英语在国际上的地位越来越高,影响力越来越大,但调查发现,在一些官方语言非英语的发达国家,其地名标志很少或没有使用英语标注。国家语委副主任王登峰表示,公共领域的外文使用与是否是国际化城市并没有直接联系。

“中式英语”,有无前途

以往,中国人对待“中式英语”是一种否定的态度。然而近年,随着“中式英语”“墙内开花墙外香”,西方人的解读和追捧无疑影响了一部分中国人对“中式英语”原有的情结,开始挖掘其积极的一面。

2009年,某网站发起了“2009十大中式英语榜”。逾七成网友对中式英语投赞成票,并认为“中国式英文既有趣又被大家口耳相传,说不定有一天,老外也这样说呢!”

“Good good study,day day up”(好好学习,天天向上)荣登榜首,成为网民心中最富汉语韵味的中式英语。其他如:“Horse horse tiger tiger”(马马虎虎),“People mountain people sea”(人山人海),因保留了汉语的押韵、简洁而被网民认可。

不可否认,“中式英语”给中西语言文化交流造成诸多障碍,但它也为英语注入了新的活力,为外国人了解中国人的思维方式打开了一扇窗,并将更多的中国语言文化元素注入世界多元文化之中。

学者李宇明认为,有无可能把Chinese English发展起来,并考虑怎样利用它往英语这一“国际语”中灌注本民族的成分,以使英语更便于表达中华文化。

(2011 1 10 《光明日报》)

【赏评】 语言、文字都是文化的重要载体。规范的语言是文化传统得以维系、传承的重要基础。当然,语言也要与时俱进,更好地担负起文化传承的重任。当下,语言生活生机勃勃。网络语言潮起潮涨,挑战常人的接受度;影视方言风生水起,拨动凡人心中的亲近感;民间隐语若隐若现,提醒人们对非主流的言语习俗的关注……作为一个开放的动态系统,语言,需要吐故纳新的气魄,也需要严谨规范的操作。和谐的生活应由和谐的语言来承载,既兼顾主体性与多样性,又兼顾沟通和保护。

2010年中国媒体“十大流行语”刚刚公布,150个流行语折射出社会流行的信号、媒体关注的焦点话题。稍前出版的《2009中国语言生活状况报告》显示:2009年396个新词语诞生。或许,每个人会在不断冒出的新词语中慨叹国人语言创造力的充分施展——差不多就是一天一个新词。不经意间,悄然产生了诸多新的语言应用学科和语言职业、语言产业。当生活与语言合二为一,你是在生活中看到语言的奇妙变换,还是在语言中看到生活的丝丝痕迹?

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录