人教选修之《语言文字应用》 第五课第一节 “四两拨千斤”——虚词

文档属性

| 名称 | 人教选修之《语言文字应用》 第五课第一节 “四两拨千斤”——虚词 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 328.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-01 14:08:54 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

第一节 “四两拨千斤”——虚词

于易水送人①

骆宾王

此地别燕丹②,

壮士发冲冠③。

昔时人已没④,

今日水犹寒。

诗海探珠

【注】 ①《于易水送人》,也称《于易水送人一绝》或《易水送人》。易水:也称易河,河流名,为战国时燕国的南界。②燕丹:指燕太子丹。③壮士:指荆轲。发冲冠:形容人极端愤怒,头发上竖,把帽子都顶起来了。④没:死,即“殁”字。

【赏析】 诗歌的第一句,写易水送别之事,也道出诗人送别友人的地点。“壮士发冲冠”用来概括那个悲壮的送别场面和人物激昂慷慨的心情,表达了诗人对荆轲的深深崇敬之意。如今在易水边送别友人,想起了荆轲的故事,这是很自然的。但是,诗的这种写法却又给人一种突兀之感,它舍弃了那些朋友交往、别情依依、别后思念等等一般送别诗的常见的内容,而是芟夷枝蔓,直入史事。

这种破空而来的笔法,反映了诗人心中蕴蓄着一股难以遏止的愤激之情,借怀古以慨今,把昔日之易水壮别和今日之易水送人融为一体,从而为下面的抒情准备了条件,酝酿了气氛。,三、四句用对仗的句式,由前一句自然地引出后一句。这后一句也就是全诗的中心所在。它寓情于景,景中带比,不仅意味着荆轲那种不畏强暴的高风亮节千载犹存,而且还隐含了诗人对现实的深切感受。诗中用“已”“犹”两个虚词,既使句子变得自然流畅,也使音节变得纡舒缓,读来给人一种回肠荡气之感,更有力地抒发了抑郁难申的悲痛。

【思考】 三、四两句有两个虚词用得非常传神,请找出来,并简要分析它们的作用。【提示】 画线部分为思考答案。

习题答疑解难

高考真题示例

知能优化演练

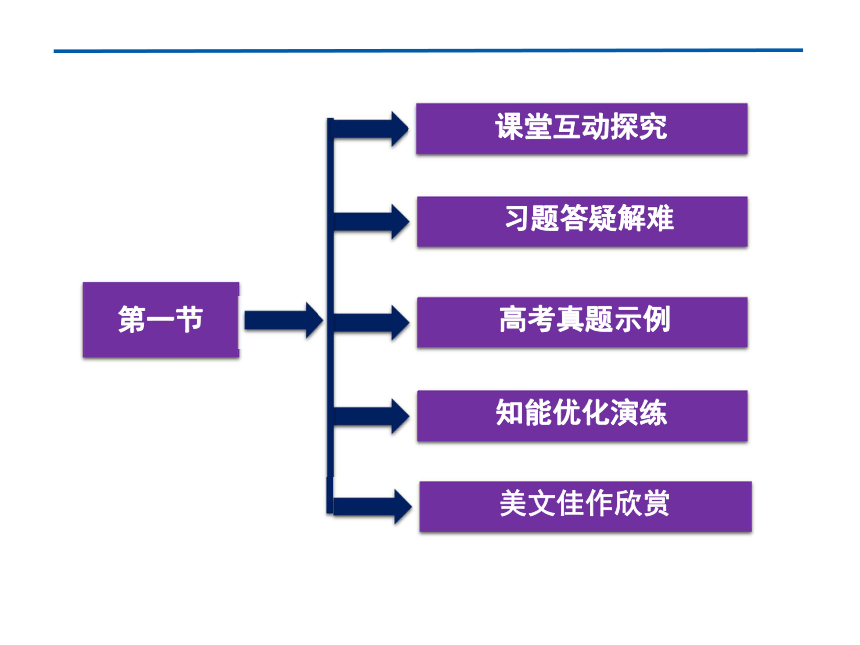

第一节

课堂互动探究

美文佳作欣赏

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.如何定义虚词?虚词主要分哪几类?

【提示】 定义:虚词是不表示实在意义并且一般不做词组和句子成分的一类词。

2.汉语的虚词是否可有可无?

【提示】 从数量上看,虚词要比实词少得多,但其重要性,从总体上说不亚于实词,就个体说大大超过实词。拿汉语来说,我们要是取消某些常用实词(如桌子、馒头、电灯、吃、走、好等),对交际当然会有所影响,但不会就此没法说话,只是话要说得啰嗦些罢了。可是如取消了“的、了、把、不、也、呢”这些虚词,那影响可就大了。可能因此就无法用汉语进行正常交际。下面几个实例可以让我们进一步体会到虚词在语言中的重要作用:①我把他叫来了。

②他买的苹果不好。例①如去掉“把”,这句话的意思就不大能用别的话来表达;要是将“把”换成“被”,意思就大不相同。例②如去掉“的”,意思也就完全变了。原是说那苹果不好,去掉了“的”,变成他买苹果那件事不好了。

3.举例说明汉语中的实词和虚词有何不同。

【名师点拨】 汉语的词可以分为实词和虚词两大类。从功能上看,实词能够充任主语、宾语或谓语,虚词不能充任这些成分。从意义上看,实词表示事物、动作、行为、变化、性质、状态、处所、时间等等,虚词有的只起语法作用,本身没有什么具体的意义,如“的、把、被、所、呢、吗”,有的表示某种逻辑概念,如“因为、而且、和、或”等等。

除此以外,实词和虚词还有以下一些区别:①实词绝大部分是自由的(即能单独成句),虚词绝大部分是粘着的(不能单独成句)。②绝大部分实词在句法结构里的位置是不固定的,可以前置,也可以后置。例如“有”,可以组成“我有”、“都有”、“屋里有”,也可以组成“有人”、“有进步”、“有吗”。绝大部分虚词在句法结构里的位置是固定的。

例如“吗、的”总是后置的(好吗、新的),“也、被”总是前置的(也去、被发现)。③实词是开放类,虚词是封闭类。所谓开放类,指的是难于在语法书里一一列举其成员的大类。所谓封闭类,是指可以穷尽地列举其成员的不很大的类。

4.举例分析什么是语法的“组合规则”和“聚合规则”。

【名师点拨】 就所有语法成分(小到语素和词,大到词组和句子)之间的关系而言,从每个结构的不同位置看都是相互怎么样搭配起来的关系,这就是语法的“组合规则”。比如“我/买/书”这三个词,理论上可以有六种搭配组合,但只有“我买书”成立。这种哪个成分在前哪个成分在后的问题就由组合规则来管,所以组合规则实际上就是语法结构的构成规则。

就所有语法成分(小到语素和词,大到词组和句子)之间的关系而言,从每个结构的某个位置看都是相互能不能替换出现的关系,这就是语法的“聚合规则”。说话不能只说一句,但并不是每说一句话就得有一条不同的组合规则。比如“他写字”、“我们唱歌”、“小张主持节目”都是按照同一组合规则说出来的。可见组合其实并不是一个一个成分的组合,而是一类一类成分的组合,这种什么样的成分能替换出现在某个组合位置上的问题就由“聚合规则”来管,所以聚合规则实际上就是语法成分的归类规则。不光这种结构是这样,所有的词、词组和句子形式也都是这样。

[细剖·深析]

[楼主]

有些虚词在使用过程中有范围、语法等方面的特殊规定,只有吃透规定要求,才能做到准确运用。例如:

①老将军戎马一生,为新中国的建立立下了卓越的功勋,但终于被四人帮以“莫须有”的罪名,害死在牛棚里。

②赵明十分诧异地问:“难道他到现在还没拿定主意考文科或者考理科?”

③他非常用心地写生,以致野地里刮起风沙来也不理会。

分析:①句中,“终于”有努力获得某种结果之意,而被害死在牛棚里显然不是老将军想努力获得的。

②句中,“或者”不能用于疑问句,应换用“还是”。

③句中,“以致”表示下文是上述的原因而形成的结果,但多指不好的结果。“不理会”刮起的风沙,只能说明他“用心”,说不上结果不好,应换用“以至”。关于虚词的应用,还要注意什么?

[沙发]

(1)把准词性

虚词的词性不同,其语法特点和语法功能也就不同,我们只有把准了词性,才能做到准确使用。例如:

台湾岛内的分裂分子挑衅“一个中国的原则”由来已久。在吕秀莲之前,最臭名昭著的,莫过于刚才被民众轰下台的李登辉。

分析:句中,“刚才”是时间名词,它不能充当“轰”的状语,应该换用时间副词“刚刚”。

(2)摆正位置

虚词的摆放位置必须根据句子的语法需要和虚词自身的表意特点来确定,而不能错位。复句中,前后分句的主语如果一致,关联词语应该放在主语后;反之,则放在主语前。还有些句子在主语前使用了介词,结果主语被淹没,句子成了病句。

(3)对应搭配

有些虚词需要与实词或者其他虚词搭配使用,在搭配过程中一定要注意搭配的对应。

[板凳]

(1)辨明关系

为了表明或强化词语之间、短语之间和句子之间的关系,常常需要使用虚词。在使用之前,我们首先必须辨明关系,否则就会出现关系混淆、关系颠倒或强加关系等错误。

(2)有机衔接

虚词作为语句表意的纽带,必须准确地显现出句意之间的逻辑联系,以做到有机衔接,而不能与语意逻辑相悖。例如:要不是老师及时提醒我,否则,我准会办错事。

分析:句中,老师不及时提醒我的结果是“我准会办错事”,前后语意之间的逻辑联系是“顺接”,用了“否则”就变成了“反接”,“否则”应删去。

[三楼]

(1)谨防脱漏与赘余

虚词的脱漏会直接导致成分的残缺,甚至影响到语意的表达,必须谨防。另外虚词也不可滥用,否则会造成语意的累赘、重复,甚至破坏句子的结构。例如:

大家对护林员揭发林业局带头偷运木材的问题,普遍感到非常气愤。

分析:句中,由于缺少虚词造成了句子的歧义,无法确定是对护林员“揭发问题”感到气愤,还是对“林业局带头偷运木材”感到气愤。按照语意逻辑,应是对后者感到气愤,所以应在“揭发”的后面补上助词“的”。

再如:当个体权益受到无理的侵犯或粗暴的践踏时,当事人应诉诸于法律,切不可采取个人行为私自解决。

分析:句中,“诸”是一个文言合音词,相当于“之于”,再在后面加“于”,就造成了重复。

(2)形式变换

有些虚词的使用形式虽然变换了,但其表意效果却是不变的,我们应通晓它们形式的变换,切不可定势思维。例如:

①我们这些粗通文字的人对科学著作是看不懂的。

②科学著作,对我们这些粗通文字的人来说是看不懂的。

③他缺少工作经验,难免不会出现一些差错。

④他缺少工作经验,难免会出现一些差错。

分析:①句中,“对”的使用形式是“主体对客体”。

②句中“对……来说”的使用形式是“客体对主体来说”,二者使用形式虽然不同,但其表意效果却是相同的,都表示“主体对客体”的行为。

③句中的“难免”多了一个否定词“不”,但并不改变表意效果,它和(4)句“难免会”二者都表示“不容易避免”之意。

[整体·感知]

习题答疑解难

一、解题指导

本题的主要目的是帮助我们理解“没有(没)”在作动词和作副词时的意义和用法有哪些区别。

参考答案:本题两组句子中“没有(没)”的用法是不同的。第一组中的“没有”和“没”是动词,第二组中的“没有”和“没”是副词。动词“没有(没)”跟名词搭配,是“有”的否定,例如:“没有人”(肯定形式是“有人”)。副词“没有(没)”跟动词或形容词搭配,是“动词(或形容词)+了”的否定,例如:“没有去”(肯定形式是“去了”,但不是“有去”)。“没有”可紧缩为“没”(副词和动词都是如此),意义和用法基本没有发生变化。不过作动词的“没”一般不能在陈述句的句尾出现,比如只能说“一个人也没有”,不能说“一个人也没”。

二、解题指导

本题的主要目的是帮助我们理解疑问语气词的性质、作用以及它们彼此在使用条件上的区别。

参考答案:这四句中的“吗、呢、吧”都是表示疑问意义的语气词。其中“吗”可以直接加在陈述句后面表示疑问,即用于是非疑问句;“呢”一般要用在含有选择意义的句子或句子中有疑问词的特指疑问句中;“吧”一般用来表示推测和疑问,含有征求对方的想法和意见的意义,也用于是非疑问句。

三、解题指导

本题的主要目的是帮助我们理解介词的性质,介词和动词在用法上的区别。

参考答案:练习题左侧句子中加点的词都是介词,右侧句子中加点的词都是动词。介词的语法特点和介词与动词的区别可以从以下几个方面来看:(1)介词(包括介词结构)一般不能单独说出来,动词(包括动词结构)可以单独说出来。例如:不能单说“从”或“把”,也不能单说“从今天”“把衣服”。有时候单独说一个介词结构,就会变成动宾结构,如“在家(休息)”;有时候单独说一个介词结构,意思就会改变,比如“叫他(打破了)”。

而动词和动词结构通常都可以单独说出来,结构也不改变。(2)介词都不能重叠,大多数动词都可以重叠。汉语中不存在“从从、把把”这样介词重叠的说法,而动词一般都可以重叠。例如“叫了一声”的“叫”可以说成“叫叫他”。(3)介词不能带动态助词“了、着、过”,也就是说介词(包括介词结构)都不能单独作谓语,而动词(包括动词结构)都可以作谓语。比如不能说“我把了”,“我把他过”;而可以说“我躺着”,“我去过”,“我生病了”。

高考真题示例

考点链接

虚词在我们日常生活中应用非常广泛,运用得恰当,言语表达的效果就好,反之,就会出现表意不清或表达不明的情况。有人不大注意虚词,以为现代人没有必要在这方面下功夫,那是不对的。与高考考点相对应的是“正确使用词语”中的“虚词”部分。“虚词”的考查与“实词”的考查经常出现在同一题中,采用选词填空的形式。虚词中,使用频率高、出现错误多的主要是介词、关联词语,其次是副词、助词。因为虚词运用不当导致句子有语病也是高考考查的一个方面。

经典例析

(2010年高考安徽卷)找出下面文字中的五处语病,先写出有语病句子的序号,然后加以修改。

例

①在空军航空兵某师飞行大队长孟凡升参加一次集训时,驾机升空不到两分钟,突然发现飞机发动机转速异常、温度下降。②他迅速反应到发动机有重大问题。③在生死考验的瞬间,他立即与指挥员报告。④收到指令,他果断操纵飞机寻找场地,在确认飞机无法迫降后,才请示跳伞。⑤为了避开村庄,直到允许跳伞的最后时刻之际,他才跳伞。⑥伞刚打开,人就着地了。⑦孟凡升多次在短短的48秒内主动放弃跳伞机会,有效避免了更大的损失。⑧48秒,生死关头见素质,更见精神!

序号 修 改

【解析】 ①成分残缺,句首介词“在”的使用掩盖了主语,可把“在”调至“参加”前。②动宾搭配不当,“反应到”不能接宾语“重大问题”,可将“反应”改为“意识”。③介宾搭配不当,应该是“向”指挥员报告。⑤语意重复,“之际”就是“……的时候”之意,与前面的“时刻”重复,可将“之际”删去。⑦语序不当,状语排列次序的一般规律为:a.表示时间;b.表示语气、关联;c.表示目的、程度、范围;d.表示处所;e.表示情态;f.表示对象。该句中“多次”“调至”“主动放弃”前。

【答案】

序号 修 改

① “在”调至“参加”前。

② “反应”改为“意识”。

③ “与”改为“向”。

⑤ 删除“之际”。

⑦ “多次”调至“主动放弃”前。

新鲜语料

小孩起名——巧用虚词起名,让兔宝宝的名字古韵生香

下面先剖析一些具体起名例子供您欣赏:

方以智:给主人以智慧的源泉。

茅以升:让茅家的生活如旭日东升,蒸蒸日上。

王之玺:帝王的大印,象征权势。

卞之琳:卞家的一美玉,寄托父母的希望。

董其昌:懂得它昌盛的道理或规律。

何其芳:芳香之妙实在无从言述。

起名时常选用的虚词还有:尔、则、乎、也、哉、而、于、者、兮等,如周而复、胡也频、谢觉哉、林则徐、贺尔康、漾兮、王者师、袁于令、林乎加等。这些虚词在名字中发挥多种作用,如表方向,表阐释,表因果,表状况,表范畴,表转折,表顺承,表同类等。虚词与实词的组合,弥补实词过“实”的不足,缓和了语气,丰富了实词的内涵,相得益彰,使名字委婉动听,活泼清新,美而富于变化。

运用虚词相间法应尽量做到通俗易懂,因为虚词属于“文言”的范畴,搞不好会出现晦涩难懂的现象,这是起名者应加以警惕的地方。

知能优化演练

美文佳作欣赏

在格律诗中虚词的运用

为了弥补格律诗语气的不足,也可采用一些加强语气的办法,最有效的办法就是运用虚词。

首先,可以在句头用二字词作引导,如:毕竟,闻道,怪来,试看,得,应知……

毕竟西湖六月中, 风光不与四时同。(杨万里)

闻道长安似弈棋, 百年世事不胜悲。(杜甫)

再就是在句头用惊叹词。 如:奈何,可怜,可叹,为何等。

可怜故国三千里, 虚唱歌词满六宫。(李商隐)

借问汉宫谁得似?可怜飞燕倚新妆。(李白)

再就是在句子尾部加虚词,如:也,哉,矣,耳等。

抚剑长号归去也, 千山风雨啸青锋。(康有为)

人生行乐耳,须富贵何为?

也可以采用反语或反问语气,如:

谁言寸草心,报得三春晖?(孟郊)

如何十二金人外,犹有人间铁未销?(陈孚)

其次,可以在句联中加强上下句的呼应。

问答式:问渠那得清如许?为有源头活水来。(朱熹)

借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。(杜牧)

条件式:见说白杨堪作树,争教红粉不成灰?(白居易)

一俟春雷惊蛰后,敢教塞北变江南。

对立式:妻子岂应关大计?英雄无奈是多情。(吴伟业)

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。(杜甫)

叠层式:已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。(毛泽东)

一般律诗词中由于字数的限制,词句的浓缩与精练是很自然的。但上述加进虚词以加强语气的办法,都会导致诗词字数的增加。其结果却使得诗词被“稀释”而“空灵”起来。

“空灵”不但能加强诗词的语气,也会增加美感。例如崔颢《黄鹤楼》的前四句:

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

实际意义上只抵得李白《登金陵凤凰台》中的一句:“凤去台空江自流”。但却由于其空灵的神韵使得李白都望而却步。

一般说来,格律诗中,律诗空灵的少,而绝句较多。这是因为律诗涵盖较广,以丰腴取胜;而绝句则是突出一点,故以单刀直入为妙。总的说来,在格律诗中,不宜一味讲精练,有时也要精练和空灵并存。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第一节 “四两拨千斤”——虚词

于易水送人①

骆宾王

此地别燕丹②,

壮士发冲冠③。

昔时人已没④,

今日水犹寒。

诗海探珠

【注】 ①《于易水送人》,也称《于易水送人一绝》或《易水送人》。易水:也称易河,河流名,为战国时燕国的南界。②燕丹:指燕太子丹。③壮士:指荆轲。发冲冠:形容人极端愤怒,头发上竖,把帽子都顶起来了。④没:死,即“殁”字。

【赏析】 诗歌的第一句,写易水送别之事,也道出诗人送别友人的地点。“壮士发冲冠”用来概括那个悲壮的送别场面和人物激昂慷慨的心情,表达了诗人对荆轲的深深崇敬之意。如今在易水边送别友人,想起了荆轲的故事,这是很自然的。但是,诗的这种写法却又给人一种突兀之感,它舍弃了那些朋友交往、别情依依、别后思念等等一般送别诗的常见的内容,而是芟夷枝蔓,直入史事。

这种破空而来的笔法,反映了诗人心中蕴蓄着一股难以遏止的愤激之情,借怀古以慨今,把昔日之易水壮别和今日之易水送人融为一体,从而为下面的抒情准备了条件,酝酿了气氛。,三、四句用对仗的句式,由前一句自然地引出后一句。这后一句也就是全诗的中心所在。它寓情于景,景中带比,不仅意味着荆轲那种不畏强暴的高风亮节千载犹存,而且还隐含了诗人对现实的深切感受。诗中用“已”“犹”两个虚词,既使句子变得自然流畅,也使音节变得纡舒缓,读来给人一种回肠荡气之感,更有力地抒发了抑郁难申的悲痛。

【思考】 三、四两句有两个虚词用得非常传神,请找出来,并简要分析它们的作用。【提示】 画线部分为思考答案。

习题答疑解难

高考真题示例

知能优化演练

第一节

课堂互动探究

美文佳作欣赏

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.如何定义虚词?虚词主要分哪几类?

【提示】 定义:虚词是不表示实在意义并且一般不做词组和句子成分的一类词。

2.汉语的虚词是否可有可无?

【提示】 从数量上看,虚词要比实词少得多,但其重要性,从总体上说不亚于实词,就个体说大大超过实词。拿汉语来说,我们要是取消某些常用实词(如桌子、馒头、电灯、吃、走、好等),对交际当然会有所影响,但不会就此没法说话,只是话要说得啰嗦些罢了。可是如取消了“的、了、把、不、也、呢”这些虚词,那影响可就大了。可能因此就无法用汉语进行正常交际。下面几个实例可以让我们进一步体会到虚词在语言中的重要作用:①我把他叫来了。

②他买的苹果不好。例①如去掉“把”,这句话的意思就不大能用别的话来表达;要是将“把”换成“被”,意思就大不相同。例②如去掉“的”,意思也就完全变了。原是说那苹果不好,去掉了“的”,变成他买苹果那件事不好了。

3.举例说明汉语中的实词和虚词有何不同。

【名师点拨】 汉语的词可以分为实词和虚词两大类。从功能上看,实词能够充任主语、宾语或谓语,虚词不能充任这些成分。从意义上看,实词表示事物、动作、行为、变化、性质、状态、处所、时间等等,虚词有的只起语法作用,本身没有什么具体的意义,如“的、把、被、所、呢、吗”,有的表示某种逻辑概念,如“因为、而且、和、或”等等。

除此以外,实词和虚词还有以下一些区别:①实词绝大部分是自由的(即能单独成句),虚词绝大部分是粘着的(不能单独成句)。②绝大部分实词在句法结构里的位置是不固定的,可以前置,也可以后置。例如“有”,可以组成“我有”、“都有”、“屋里有”,也可以组成“有人”、“有进步”、“有吗”。绝大部分虚词在句法结构里的位置是固定的。

例如“吗、的”总是后置的(好吗、新的),“也、被”总是前置的(也去、被发现)。③实词是开放类,虚词是封闭类。所谓开放类,指的是难于在语法书里一一列举其成员的大类。所谓封闭类,是指可以穷尽地列举其成员的不很大的类。

4.举例分析什么是语法的“组合规则”和“聚合规则”。

【名师点拨】 就所有语法成分(小到语素和词,大到词组和句子)之间的关系而言,从每个结构的不同位置看都是相互怎么样搭配起来的关系,这就是语法的“组合规则”。比如“我/买/书”这三个词,理论上可以有六种搭配组合,但只有“我买书”成立。这种哪个成分在前哪个成分在后的问题就由组合规则来管,所以组合规则实际上就是语法结构的构成规则。

就所有语法成分(小到语素和词,大到词组和句子)之间的关系而言,从每个结构的某个位置看都是相互能不能替换出现的关系,这就是语法的“聚合规则”。说话不能只说一句,但并不是每说一句话就得有一条不同的组合规则。比如“他写字”、“我们唱歌”、“小张主持节目”都是按照同一组合规则说出来的。可见组合其实并不是一个一个成分的组合,而是一类一类成分的组合,这种什么样的成分能替换出现在某个组合位置上的问题就由“聚合规则”来管,所以聚合规则实际上就是语法成分的归类规则。不光这种结构是这样,所有的词、词组和句子形式也都是这样。

[细剖·深析]

[楼主]

有些虚词在使用过程中有范围、语法等方面的特殊规定,只有吃透规定要求,才能做到准确运用。例如:

①老将军戎马一生,为新中国的建立立下了卓越的功勋,但终于被四人帮以“莫须有”的罪名,害死在牛棚里。

②赵明十分诧异地问:“难道他到现在还没拿定主意考文科或者考理科?”

③他非常用心地写生,以致野地里刮起风沙来也不理会。

分析:①句中,“终于”有努力获得某种结果之意,而被害死在牛棚里显然不是老将军想努力获得的。

②句中,“或者”不能用于疑问句,应换用“还是”。

③句中,“以致”表示下文是上述的原因而形成的结果,但多指不好的结果。“不理会”刮起的风沙,只能说明他“用心”,说不上结果不好,应换用“以至”。关于虚词的应用,还要注意什么?

[沙发]

(1)把准词性

虚词的词性不同,其语法特点和语法功能也就不同,我们只有把准了词性,才能做到准确使用。例如:

台湾岛内的分裂分子挑衅“一个中国的原则”由来已久。在吕秀莲之前,最臭名昭著的,莫过于刚才被民众轰下台的李登辉。

分析:句中,“刚才”是时间名词,它不能充当“轰”的状语,应该换用时间副词“刚刚”。

(2)摆正位置

虚词的摆放位置必须根据句子的语法需要和虚词自身的表意特点来确定,而不能错位。复句中,前后分句的主语如果一致,关联词语应该放在主语后;反之,则放在主语前。还有些句子在主语前使用了介词,结果主语被淹没,句子成了病句。

(3)对应搭配

有些虚词需要与实词或者其他虚词搭配使用,在搭配过程中一定要注意搭配的对应。

[板凳]

(1)辨明关系

为了表明或强化词语之间、短语之间和句子之间的关系,常常需要使用虚词。在使用之前,我们首先必须辨明关系,否则就会出现关系混淆、关系颠倒或强加关系等错误。

(2)有机衔接

虚词作为语句表意的纽带,必须准确地显现出句意之间的逻辑联系,以做到有机衔接,而不能与语意逻辑相悖。例如:要不是老师及时提醒我,否则,我准会办错事。

分析:句中,老师不及时提醒我的结果是“我准会办错事”,前后语意之间的逻辑联系是“顺接”,用了“否则”就变成了“反接”,“否则”应删去。

[三楼]

(1)谨防脱漏与赘余

虚词的脱漏会直接导致成分的残缺,甚至影响到语意的表达,必须谨防。另外虚词也不可滥用,否则会造成语意的累赘、重复,甚至破坏句子的结构。例如:

大家对护林员揭发林业局带头偷运木材的问题,普遍感到非常气愤。

分析:句中,由于缺少虚词造成了句子的歧义,无法确定是对护林员“揭发问题”感到气愤,还是对“林业局带头偷运木材”感到气愤。按照语意逻辑,应是对后者感到气愤,所以应在“揭发”的后面补上助词“的”。

再如:当个体权益受到无理的侵犯或粗暴的践踏时,当事人应诉诸于法律,切不可采取个人行为私自解决。

分析:句中,“诸”是一个文言合音词,相当于“之于”,再在后面加“于”,就造成了重复。

(2)形式变换

有些虚词的使用形式虽然变换了,但其表意效果却是不变的,我们应通晓它们形式的变换,切不可定势思维。例如:

①我们这些粗通文字的人对科学著作是看不懂的。

②科学著作,对我们这些粗通文字的人来说是看不懂的。

③他缺少工作经验,难免不会出现一些差错。

④他缺少工作经验,难免会出现一些差错。

分析:①句中,“对”的使用形式是“主体对客体”。

②句中“对……来说”的使用形式是“客体对主体来说”,二者使用形式虽然不同,但其表意效果却是相同的,都表示“主体对客体”的行为。

③句中的“难免”多了一个否定词“不”,但并不改变表意效果,它和(4)句“难免会”二者都表示“不容易避免”之意。

[整体·感知]

习题答疑解难

一、解题指导

本题的主要目的是帮助我们理解“没有(没)”在作动词和作副词时的意义和用法有哪些区别。

参考答案:本题两组句子中“没有(没)”的用法是不同的。第一组中的“没有”和“没”是动词,第二组中的“没有”和“没”是副词。动词“没有(没)”跟名词搭配,是“有”的否定,例如:“没有人”(肯定形式是“有人”)。副词“没有(没)”跟动词或形容词搭配,是“动词(或形容词)+了”的否定,例如:“没有去”(肯定形式是“去了”,但不是“有去”)。“没有”可紧缩为“没”(副词和动词都是如此),意义和用法基本没有发生变化。不过作动词的“没”一般不能在陈述句的句尾出现,比如只能说“一个人也没有”,不能说“一个人也没”。

二、解题指导

本题的主要目的是帮助我们理解疑问语气词的性质、作用以及它们彼此在使用条件上的区别。

参考答案:这四句中的“吗、呢、吧”都是表示疑问意义的语气词。其中“吗”可以直接加在陈述句后面表示疑问,即用于是非疑问句;“呢”一般要用在含有选择意义的句子或句子中有疑问词的特指疑问句中;“吧”一般用来表示推测和疑问,含有征求对方的想法和意见的意义,也用于是非疑问句。

三、解题指导

本题的主要目的是帮助我们理解介词的性质,介词和动词在用法上的区别。

参考答案:练习题左侧句子中加点的词都是介词,右侧句子中加点的词都是动词。介词的语法特点和介词与动词的区别可以从以下几个方面来看:(1)介词(包括介词结构)一般不能单独说出来,动词(包括动词结构)可以单独说出来。例如:不能单说“从”或“把”,也不能单说“从今天”“把衣服”。有时候单独说一个介词结构,就会变成动宾结构,如“在家(休息)”;有时候单独说一个介词结构,意思就会改变,比如“叫他(打破了)”。

而动词和动词结构通常都可以单独说出来,结构也不改变。(2)介词都不能重叠,大多数动词都可以重叠。汉语中不存在“从从、把把”这样介词重叠的说法,而动词一般都可以重叠。例如“叫了一声”的“叫”可以说成“叫叫他”。(3)介词不能带动态助词“了、着、过”,也就是说介词(包括介词结构)都不能单独作谓语,而动词(包括动词结构)都可以作谓语。比如不能说“我把了”,“我把他过”;而可以说“我躺着”,“我去过”,“我生病了”。

高考真题示例

考点链接

虚词在我们日常生活中应用非常广泛,运用得恰当,言语表达的效果就好,反之,就会出现表意不清或表达不明的情况。有人不大注意虚词,以为现代人没有必要在这方面下功夫,那是不对的。与高考考点相对应的是“正确使用词语”中的“虚词”部分。“虚词”的考查与“实词”的考查经常出现在同一题中,采用选词填空的形式。虚词中,使用频率高、出现错误多的主要是介词、关联词语,其次是副词、助词。因为虚词运用不当导致句子有语病也是高考考查的一个方面。

经典例析

(2010年高考安徽卷)找出下面文字中的五处语病,先写出有语病句子的序号,然后加以修改。

例

①在空军航空兵某师飞行大队长孟凡升参加一次集训时,驾机升空不到两分钟,突然发现飞机发动机转速异常、温度下降。②他迅速反应到发动机有重大问题。③在生死考验的瞬间,他立即与指挥员报告。④收到指令,他果断操纵飞机寻找场地,在确认飞机无法迫降后,才请示跳伞。⑤为了避开村庄,直到允许跳伞的最后时刻之际,他才跳伞。⑥伞刚打开,人就着地了。⑦孟凡升多次在短短的48秒内主动放弃跳伞机会,有效避免了更大的损失。⑧48秒,生死关头见素质,更见精神!

序号 修 改

【解析】 ①成分残缺,句首介词“在”的使用掩盖了主语,可把“在”调至“参加”前。②动宾搭配不当,“反应到”不能接宾语“重大问题”,可将“反应”改为“意识”。③介宾搭配不当,应该是“向”指挥员报告。⑤语意重复,“之际”就是“……的时候”之意,与前面的“时刻”重复,可将“之际”删去。⑦语序不当,状语排列次序的一般规律为:a.表示时间;b.表示语气、关联;c.表示目的、程度、范围;d.表示处所;e.表示情态;f.表示对象。该句中“多次”“调至”“主动放弃”前。

【答案】

序号 修 改

① “在”调至“参加”前。

② “反应”改为“意识”。

③ “与”改为“向”。

⑤ 删除“之际”。

⑦ “多次”调至“主动放弃”前。

新鲜语料

小孩起名——巧用虚词起名,让兔宝宝的名字古韵生香

下面先剖析一些具体起名例子供您欣赏:

方以智:给主人以智慧的源泉。

茅以升:让茅家的生活如旭日东升,蒸蒸日上。

王之玺:帝王的大印,象征权势。

卞之琳:卞家的一美玉,寄托父母的希望。

董其昌:懂得它昌盛的道理或规律。

何其芳:芳香之妙实在无从言述。

起名时常选用的虚词还有:尔、则、乎、也、哉、而、于、者、兮等,如周而复、胡也频、谢觉哉、林则徐、贺尔康、漾兮、王者师、袁于令、林乎加等。这些虚词在名字中发挥多种作用,如表方向,表阐释,表因果,表状况,表范畴,表转折,表顺承,表同类等。虚词与实词的组合,弥补实词过“实”的不足,缓和了语气,丰富了实词的内涵,相得益彰,使名字委婉动听,活泼清新,美而富于变化。

运用虚词相间法应尽量做到通俗易懂,因为虚词属于“文言”的范畴,搞不好会出现晦涩难懂的现象,这是起名者应加以警惕的地方。

知能优化演练

美文佳作欣赏

在格律诗中虚词的运用

为了弥补格律诗语气的不足,也可采用一些加强语气的办法,最有效的办法就是运用虚词。

首先,可以在句头用二字词作引导,如:毕竟,闻道,怪来,试看,得,应知……

毕竟西湖六月中, 风光不与四时同。(杨万里)

闻道长安似弈棋, 百年世事不胜悲。(杜甫)

再就是在句头用惊叹词。 如:奈何,可怜,可叹,为何等。

可怜故国三千里, 虚唱歌词满六宫。(李商隐)

借问汉宫谁得似?可怜飞燕倚新妆。(李白)

再就是在句子尾部加虚词,如:也,哉,矣,耳等。

抚剑长号归去也, 千山风雨啸青锋。(康有为)

人生行乐耳,须富贵何为?

也可以采用反语或反问语气,如:

谁言寸草心,报得三春晖?(孟郊)

如何十二金人外,犹有人间铁未销?(陈孚)

其次,可以在句联中加强上下句的呼应。

问答式:问渠那得清如许?为有源头活水来。(朱熹)

借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。(杜牧)

条件式:见说白杨堪作树,争教红粉不成灰?(白居易)

一俟春雷惊蛰后,敢教塞北变江南。

对立式:妻子岂应关大计?英雄无奈是多情。(吴伟业)

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。(杜甫)

叠层式:已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。(毛泽东)

一般律诗词中由于字数的限制,词句的浓缩与精练是很自然的。但上述加进虚词以加强语气的办法,都会导致诗词字数的增加。其结果却使得诗词被“稀释”而“空灵”起来。

“空灵”不但能加强诗词的语气,也会增加美感。例如崔颢《黄鹤楼》的前四句:

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

实际意义上只抵得李白《登金陵凤凰台》中的一句:“凤去台空江自流”。但却由于其空灵的神韵使得李白都望而却步。

一般说来,格律诗中,律诗空灵的少,而绝句较多。这是因为律诗涵盖较广,以丰腴取胜;而绝句则是突出一点,故以单刀直入为妙。总的说来,在格律诗中,不宜一味讲精练,有时也要精练和空灵并存。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录