人教选修之《语言文字应用》 第六课第四节 入乡问俗——语言和文化

文档属性

| 名称 | 人教选修之《语言文字应用》 第六课第四节 入乡问俗——语言和文化 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 354.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-01 14:09:32 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

第四节 入乡问俗——语言和文化

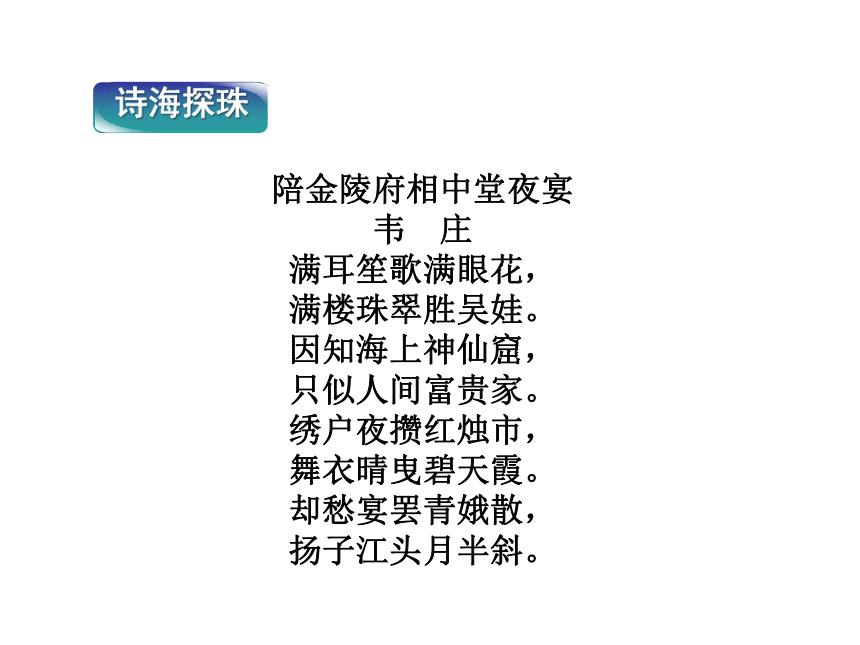

陪金陵府相中堂夜宴

韦 庄

满耳笙歌满眼花,

满楼珠翠胜吴娃。

因知海上神仙窟,

只似人间富贵家。

绣户夜攒红烛市,

舞衣晴曳碧天霞。

却愁宴罢青娥散,

扬子江头月半斜。

诗海探珠

【赏析】 诗题中的金陵,指润州,即今江苏省镇江市,非指南京。起二句连用三个“满”字,笔酣意深。颔联“因知海上神仙窟,只似人间富贵家”,正以此意承接首联歌舞喧阗、花团锦簇的豪华场面。颈联“攒”、“曳”二字丝丝入扣。尾联诗人毫锋陡然转到了宴会场外的静夜遥天。全诗用四分之三的篇幅重笔浓墨极写阀阅之家穷奢极欲、歌舞夜宴的富贵气象,而主旨却在尾联,诗眼又浓重地点在一个“愁”字上。一“愁”三“满”,首尾相应,产生强烈的对比作用。

三“满”正是为了衬托出深“愁”。“愁”,是这首诗通前彻后的中心轴线。

【思考】 诗歌的主旨在哪一联?请简要分析。

【提示】 画线部分为思考答案。

高考真题示例

知能优化演练

美文佳作欣赏

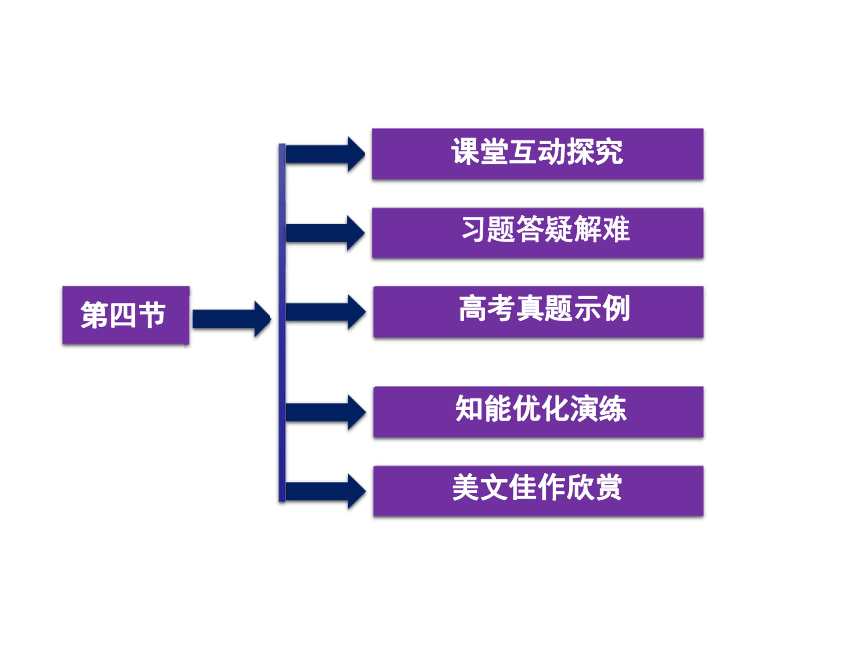

第四节

课堂互动探究

习题答疑解难

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.为什么说语言是一个民族的重要标志?

【提示】 语言是一个民族的重要标志,能产生强大的民族凝聚力。每个民族都热爱自己的语言,并且把她和民族尊严联系起来。不会说本民族语言是富于民族感情的人所不能容忍的事情,而会说本民族语言却不说本民族语言,反而去说别人的语言,甚至是入侵者的语言,那么任何正直的人都会认为是一种可耻的行为。

从反面来看,历来民族沙文主义政权又总是千方百计通过种种高压手段试图消灭被压迫民族的语言,以此磨灭他们的民族意识,从而达到同化被压迫民族的目的。

2.民族文化对语言的影响主要表现在哪些方面?

【提示】 民族文化对语言的影响在词语上表现最为明显。一种情况是相同的事物不同民族用不同的词语,这只能从民族文化角度来解释;另一种情况是不同语言中似乎相同的词语实际意义和用法可能很不相同,这也往往需要从民族文化意识来解释。民族文化对语言的影响在语言的运用和表达上表现得也很明显。比如西风吹来,给亚洲东部地区带来的是花木凋零和冬天的肃杀,而在西欧国家,恰恰是西风唤醒了昏睡的冬天,迎来明媚的春光。

3.举例说明数的观念也具有文化含义。

【提示】 数的观念是人们在长期的生活实践中形成的,但各民族对数的理解并不一样,这跟民族文化心理和生活习惯有关。比如汉族人偏爱“四”,赠送礼物最好是四样,图个四平八稳。汉语中用数字组成的词非常多,所以“数”丰富了语言。在数字运用的过程中要特别注意民族心理,如汉族人给人送礼送四样,而日本人忌讳“四”,所以送礼往往用单数。西洋人忌讳“十三”,认为这个数不吉利,以至门牌号、房间号都避免“十三”,而汉族人却不在乎。

4.举例说明习语是如何承载文化特色的。

【提示】 语言是文化的载体,习语是语言中的精华。习语是某一语言在使用过程中形成的独特的固定表达方式。英汉两种语言历史悠久,包含着大量的习语,它们或含蓄、幽默,或严肃、典雅,不仅文约旨博、言简意赅,而且形象生动、妙趣横生,给人美的享受。由于地理、历史、宗教信仰、生活习俗等方面的差异,英汉习语承载着不同的民族文化特色和文化信息,它们与文化传统紧密相连,不可分割。

由于习语受文化制约,所以像“burn one’s boat”和“破釜沉舟”这样基本等价的习语并不是很多见的,英汉的习语一般是半对应或不对应的,有很多习语是根本无法翻译的。所以巧合毕竟只能是“巧合”。

5.举例说明汉字与文化的关系。

【名师点拨】 从汉字就可以看出古代生产方式的延革。甲骨文中的许多字形都表现了商代的狩猎活动。比如“逐”的字形像一头野猪在前面奔跑,一个人在后面追赶。“射”的字形像张弓搭箭的形状。从“家”这个字形还可以推测出养猪在商代的家庭中已经很普遍,而且似乎当时人们的观念是“有了猪才算有家”。再如汉字也反映了古代风俗制度的变化。

在远古时代祭祀是最重要的一种政治活动,其方式糅合了后世的歌、舞、画、神话、咒语等,在当时既是礼仪巫术,又是原始歌舞,到后世才分化为“礼”和“乐”。又如汉字还反映了古代审美意识的发展。甲骨学研究表明,“美”是象形字,像头戴着羽毛装饰的人翩翩起舞的样子,说明古人最早的审美意识应该源自于舞蹈。类似的字还有“喜”和“乐”:“喜”的甲骨文字形像是鼓放在架子上,“乐(樂)”甲骨文字形像是琴放在木架上,这些都表明先人是听到鼓声和音乐后才“喜”和“乐”的。

6.一所美国大学开办汉语口语训练班,由一男一女两位教师来教。他们的本族语都不是汉语。在初学阶段,教师用实物来教某些用语,他们用各种实物演示来教 “这是什么?——这是书桌(椅子等)”之类的句子后,就着手教“这是东西吗?——是,这是东西”这样的句子。随后他们又教否定式的回答。这位男教师指指自己说:“这是东西吗?”女教师摇摇头说:“不,你不是东西。”男教师又指指女教师问:“你是东西吗?”女教师又摇摇头说:“不,我不是东西。”美国教师为什么会闹出笑话?

【名师点拨】 因为这两位美国教师对我们汉民族的语言与文化一知半解,不清楚“东西”这个词语的另外一层含义,所以才闹出了笑话。

[细剖·深析]

[楼主]

对联近几年再次成为高考的热点,而且命题形式趋于多样化。比如:

情境式

题型示例:在雅典奥运会上,我国体育健儿不惧强手,奋勇拼搏,取得了金牌总数位居第二的历史性突破。请你据此拟一副对联。

这种题型给考生提供了一个特定的情境,要求考生结合“得体”这一考点拟写对联。考生拟写的对联不但要符合对联的写作要求,而且还要符合命题者所提供的特定情境。

参考答案:凯歌高奏龙腾雅典;捷报频传狮醒东

方。

你还知道有哪些命题方式吗?

[沙发]

(1)概括式

题型示例:用对联形式为下面一则新闻拟写标题。

新华社香港9月9日电 中国奥运金牌选手代表团9日结束了为期三天的访港活动,他们在香港市民的欢送下离开香港,前往澳门。迎候在码头的数百名澳门居民以鲜花、欢呼和激动的心情,热烈欢迎体育健儿们的来访,澳门特区行政长官何厚铧等到澳门外港码头迎接。

到达澳门时,等候在那儿的人群爆发出热烈的欢呼声。当刘翔、田亮、郭晶晶等名星运动员走到近前时,人们争相拍照,闪光灯亮成一片,人们情不自禁地欢呼,表达了与金牌健儿相逢的喜

悦。根据安排,代表团将在澳门活动两天。

这种题型的特点是把拟写对联和压缩语段的考点结合了起来。做这种对联题,首先要求考生把主要信息筛选出来并加以概括,然后用对联形式加以组织。

参考答案:香港欢送金牌选手 澳门喜迎体坛精英

(2)话题式

题型示例:请你从“勤学”“立志”等词语中任意选取一个作为话题,撰写一副对联。

“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”,这种话题式题型只给考生提供了一个话题,而其他方面都不加限制,这就为考生展现自己的才华提供了自由而广阔的舞台,人人都能得以展个性,显才情,见灵气。

参考答案:勤学——识遍天下字;读尽人间书。

立志——海到无边天作岸;山登绝顶我为峰。

[板凳]

组合式

题型示例:请运用相关知识,把下列短语组合成一副赞颂我国南宋一位著名诗人的对联。

池馆重新接草堂 宦游西蜀 烟尘誓扫还金阙 志复中原

诗继少陵 派开南宋 更入清风明月 高吟铁马铜驼

这种题型将相关的文学常识、语言连贯等考点结合起来,综合性较高。要正确把这些短语组合成一副对联,先要判断对联所写的是谁。把陆游的生平及“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”等诗句和试题所提供的短语相对照,可知对联写的是陆游。然后根据语言连贯及对联上联和下联结构相同、词性相对、仄起平收等特点加以组合。答案为:

宦游西蜀,志复中原,高吟铁马铜驼,烟尘誓扫还金阙;

诗继少陵,派开南宋,更入清风明月,池馆重新接草堂。

[三楼]

调整式

题型示例:南京名园瞻园中有一副对联,其下联的句序、结构已被打乱,请根据所给出的上联进行适当的调整。

上联:大江东去,浪淘尽千古英雄,问楼外青山,山外白云,何处是唐宫汉阙?

下联的内容(已被打乱):红雨树边,小苑西回,一庭佳丽莺唤起,看池边绿树,此间有尧天舜日。

这种题型既测试了对联的相关知识,又测试了语言表达连贯、正确使用修辞方法等考点。做这道题,考生首先要对这5个句子的外部顺序进行调整,即调整为:小苑西回,一庭佳丽莺唤起,看池边绿树,红雨树边,此间有尧天舜日。其次,上联“问楼外青山,山外白云”为顶真修辞格,故下联也应作如下调整:小苑西回,一庭佳丽莺唤起,看池边绿树,树边红雨,此间有尧天舜日。最后,根据对联仄起平收的特点,进一步调整为:

小苑西回,莺唤起一庭佳丽,看池边绿树,树边红雨,此间有尧天舜日

[整体·感知]

习题答疑解难

一、解题指导

本题的主要目的是通过对包含颜色词的词组或句子进行英汉对译,加强我们对语言和文化关系的理解。受地理环境、民情风俗、思维方式、宗教信仰、民族心理等因素的影响,各种颜色对于不同民族的人而言,在视觉和心理上所引发的联想和象征意义也不尽相同,翻译时应该特别注意其中的差异。

参考答案:1.英译汉:“blue Monday(倒霉的星期一)”“red flag(让人生气的东西)”“white rage(震怒)”“white lie(善意的谎言)”“white night(不眠之夜)”“yellow journalism(耸人听闻的报道)”“yellow dog(可鄙的人)”“a green hand(新手)”“a green man(新水手)”“a green old age(老当益壮)”“black dog(忧郁、不开心的人)”“black letter day(倒霉的一天)”“black smith(铁匠)”“black sheep(害群之马,败家子)”“black leg(骗子)”。

Mr.White is a very white man.

布朗先生是一位非常忠实可靠的人。

“white(忠实可靠)”

He was looking rather green the other day.

他那天脸色看起来相当不好。“green(病危)”

He was been feeling blue today.

他近来感到闷闷不乐。“blue(沮丧或悲伤)”

When I saw him,he was in a brown mood.

我看到他的时候,他显得心事重重。

I hope he’ll soon be in the pink again.

我希望他早点振作起来。

“in the pink(是一个词组,是一个幽默语意思是:身体很棒)”

2.汉译英:“红白喜事(wedding and funeral)”“黄袍加身(be acclaimed emperor)”“黄毛丫头(a green hand)”“白做(get small thanks for something)”“黑白不分(confound right and wrong)”“白手起家(start from scratch,build up from nothing)”

“真相大白(come out in the wash)”“开门红(to begin well,to make a good start)”“红光满面(to be heal thy and energetic)”“红娘(match maker)”“红眼(green eyed)”“铁青着脸(black in the face)”“苍天(empyrean)”“青史留名(stamp one’s name on the page of history)”“黑色幽默(black humor)”“青出于蓝而胜于蓝(surpass one’ s master or teacher in learning)”“黑帮(sinister gang)”。

二、解题指导

本题的主要目的是通过对不同语言中数字词语的分析,使我们了解不同的民族文化,特别是民族心理对语言的不同影响。

参考答案:以“九”为例。在我国,人们之所以把“九”看成是自己心目中的“天数”和最富有神奇色彩的数字,是因为“九”这个数字的象征意义在我国可以说历时最久,涉及面也最广。“九”是一种神秘的数字,它起初是龙形(或蛇形)图腾化的文字,继而演化出“神”之意,于是中国古代历代帝王为了表示自己神圣的权力为天赐神赋,便竭力把自己同“九”联系在一起。

如天分九层,极言其高,天子祭天一年九次。更有趣的是连皇宫建筑都与“九”有关。例如,北京城有九门,天安门城楼面阔九间,门上饰有九路钉(即每扇门的门钉纵横各九排)。汉语词汇中也常用“九”来形容帝王将相的称谓,如“九五之尊”,称官位仅次于皇帝的王爷为“九千岁”等。此外“九”还虚指多数。《红楼梦》第九回中用“一龙生九种,种种各别”来比喻贾氏家族族大人多,龙蛇混杂,好坏不一,各种各样的人都有。在文娱、体育等词汇中,数字“九”也比比皆是。

比如歌曲中有“九曲黄河”,乐器中有“九音锣”,体育活动中有“九柱戏”,兵器中有“九节鞭”,地名中有“九寨沟、九华山、九江、九龙”等。(其他数字的解说略。)

三、解题指导

本题的主要目的是通过对不同语言中动物词语的分析,使我们了解不同的民族文化,特别是民族心理对语言的不同影响。

参考答案:汉文化中的忍辱负重、吃苦耐劳的象征,非牛莫属;而在俄罗斯文化中,马才是任劳任怨的典范;在阿拉伯文化中,坚韧、忠诚和力量的象征则首推骆驼。再以“狮”和“虎”为例。对英国人和大部分西方人来说,狮子在西方是“百兽之王(king of the animals)”,从“regal as a lion(狮子般庄严)”,“majestic as a lion(狮子般雄伟)”等词语可以看出,狮子享有很高的声誉。

12世纪后期英王理查一世因勇武大胆而被誉为“lion hearted Richard(狮心理查)”。雪莱在他的诗中也以勇武的狮子比喻英国人民:“Rise,like lions after slumber(快像狮子般从梦中醒来)”。难怪英国人会选狮子作为自己国家的象征。而在中国的传统文化中,“百兽之王”则非虎莫属,从“虎踞龙盘”等成语到“山中无老虎,猴子称大王”等熟语均可看出,在中国人眼里,虎才是“王者、威猛、力量”的象征。汉语中常用“虎”来形容威猛勇武和雄心胆量,诸如“英雄虎胆、虎背熊腰、生龙活虎”。

古时称勇士为“虎赍”,称勇将为“虎将”,称将军在战场的营帐为“虎帐”等等。当然,汉语中的“虎”也有贬义的地方,虎凶猛残忍、冷酷无情,故有“拦路虎、狐假虎威、苛政猛于虎”等。由于汉英文化中狮虎喻体的不对等,使得同一个喻义需要不同的喻体。如汉语说“虎头蛇尾”,英语说“in like a lion,out like a lamb(来若雄狮,去若羔羊)”;汉语说“拦路虎”,英语说“lion in the way”;汉语说“老虎屁股摸不得”,英语说“Don’t touch the lion”。

高考真题示例

本节介绍了民族语言和民族文化之间的关系。本节内容没有和考纲直接对应的考点,但涉及语言运用得体这个考点,和现代文阅读中“探究作品中蕴含的民族心理、人文精神”有一定关联。学习这一节内容,对于我们正确理解语言和民族文化的关系,感受民族精神,培养民族自豪感都有重要的意义。

考点链接

经典例析

例

(2010年高考北京卷)阅读下面的文章,完成1~2题。

艺术和科学的共同基础是人类的创造力,它们追求的目标都包含着某种普遍性。

艺术,例如诗歌、绘画、音乐等,用创新的手法去唤起每个人的意识或潜意识中深藏着的、已经存在的情感。如李白在《把酒问月》中写道:“青天有月来几时?我今停杯一问之……今人不见古时月,今月曾经照古人。古人今人若流水,共看明月皆如此。”

而三百多年后,苏轼作了《水调歌头》:“明月几时有?把酒问青天……人有悲欢离

合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。”在咏诵这些诗的时候,它们的相似之点和不同之处同样感动着读

者。尽管李白、苏轼生活的时代和今天的社会已经完全不同了,但这些几百年乃至一千年前的诗歌在今天人们的心中仍然能够引发强烈的感情共鸣。

同样,我们现在阅读莎士比亚的著作,或者观赏莎士比亚的戏剧,不论是原文或译文,也有着和几百年前英国的读者观众相似的情感共鸣。情感越珍贵,反响越普遍,跨越时空、社会的范围越广泛,艺术就越优秀。

科学,例如天文学、物理学、化学、生物学等,对自然界的现象进行新的准确的抽象,这种抽象通常被称为自然规律。定律的阐述越简单、应用越广泛,科学就越深刻。尽管自然现象不依赖于科学家而存在,但对自然现象的抽象和总结却属于人类智慧的结晶,这和艺术家的创造是一样的。

在科学中,人们研究物质的结构,知道所有物质都是由分子、原子构成,原子又都由原子核和电子构成,原子核又由质子、中子组成,质子、中子又由夸克组成等。人们认识了物质的基本结构,进而去认识世界和宇宙。

科学技术的应用形式会不断发生新的变化,但其科学原理并不随这些应用而改变,这就是科学的普遍性。

在19世纪和20世纪之交,科学上有两个关键性的发现,它们看上去似乎有些神秘,与我们的日常生活无关。一个是迈克耳孙和莫雷在1887年做的光速实验,另一个是普朗克在1900年发现的黑体辐射公式。前者是爱因斯坦狭义相对论的实验依据,后者为量子力学奠定了基础。正是有了相对论和量子力学,20世纪的科技发展,如核能、原子物理、分子束、激光、X射线技术、半导体、超导体、超级计算机等,才得以存在。因此,科学原理应用越广泛,在人们社会生活中的表现形式也越多样化。

(取材于李政道的文章《楔》)

1.下列说法符合文意的一项是( )

A.人类意识或潜意识中深藏着的情感是人类创造力的基础。

B.举李白、苏轼作品为例,表明体裁不同的作品也能引起人的共鸣。

C.科学的深刻性及其应用的广泛性,与其定律阐述的简单性成反比。

D.相对论与量子力学推动了核能等20世纪新科技的发展。

【解析】 A.原文中找不到依据。B.文中举李白和苏轼的例子是为了说明有时间跨度的作品,仍然能引起人们的情感共鸣。C.文中的阐述是“定律的阐述越简单、应用越广泛,科学就越深刻”。

【答案】 D

2.根据文意,简要说明艺术和科学所追求的普遍性分别是什么。

答:____________________________________

【解析】 注意文章第三段的结尾“情感越珍贵,反响越普遍,跨越时空、社会的范围越广泛,艺术就越优秀”和第六段及第七段的结尾“科学原理应用越广泛,在人们社会生活中的表现形式也越多样化”等句子。

【答案】 (1) 艺术追求的是人类情感的普遍性,优秀作品能够跨越时空引起人们深层的情感共鸣。(2) 科学追求的是原理的普遍性,应用的广泛也反映了科学原理的普遍性。

趣谈两岸词汇差异 从词语变化看两岸交流

2011年3月7日人民网 作者:王苏宁

“计程车”“捷运”“奥步”“便当”

驻台记者常常面临一个挑战:除了将台湾的风土人情和好山好水介绍给大陆读者,如何将2300万人的生活方式介绍给13亿人,这就要花点功夫。台湾人的生活有很多不同于大陆的部分,从常用词语就可略见一斑,比如说大陆的“出租车”在台湾称为“计程车”,台湾人很实用的把“计程”两个字转移到了数学题目里,考考小学生们的数学能力,经常练习题中会出现计算公里数与价格的题目,如果改成“出租车”可能就少了那么点趣味。

新鲜语料

“捷运”这个外来词也是台湾不同的翻译,据台湾的朋友说可能是因为当初台北第一条路线既有地下段又有地面上,说“地铁”也不对,讲“轻轨”也怪怪的,结果就创造了一个“捷运”。本报曾有专门好几篇文章报道过台湾的捷运,比如有一篇题目就叫做《台湾捷运一路文化》还有专门报道过高雄捷运。开始在文章中出现“捷运”的时候,还会用括弧解释就是大陆的地铁,现在报道多了,大陆民众也熟悉了,文章中用到就不需要专门解释了,以后大陆游客来台湾,脱口而出“捷运”也不奇怪。据说爱斯基摩人对于“雪”的形容,有上百种词语。

大陆除了“地铁”、“轻轨”、“磁悬浮”、“高铁”、“城铁”以外,还多了“捷运”,也可以看出大陆人在轨道交通上的迅猛发展。

本报去年在头版头条标题中使用了网络流行语“给力”引起热议,成为2010年评选的年度热词。但是,平常报纸对遣词用字都有着严格的规范,因为《出版物汉字使用管理规定》和国家语委咨询委员会都对正式出版的词语规范、用法有明文规定,报社也会提醒记者编辑要规范用语。台湾的媒体数量多,竞争激烈,为了吸引眼球,几乎天天有新词。

“给力”一出现,正好对了台湾媒体的胃口,火了一把。这两年,随着大陆媒体的不断开放,加上网络流行语,比较时尚的,比较新潮的词不断冒出来,开始慢慢影响台湾。两岸词语的差异之前也有过报道,不过,似乎经济方面的差异比较少,就算有不同,也都能明白意思。而政治方面的差异似乎多一点,像报道台湾选举时用了“奥步”,就必须跟读者做解释,“奥步”指的是损招、阴招之类的。这些带闽南方言的词语,还是得向读者们解释,毕竟这也是台湾人的一种生活文化。

还有“龟毛”、“头家”、“吐槽”这些词就比较少在本报报道上使用,毕竟《人民日报》不同于地方报纸,考虑到大陆庞大的读者,较少使用一般民众不了解的词,更多使用的是规范用语。

新闻报道中遇到两岸同物异词时,我们一般都用大陆的标准提法,比如说“硅谷”就不会写“矽谷”, 关于“知识产权”也不会写作台湾的说法“智慧财产权”。但是台湾外食文化非常丰富多元,在家自己烧饭成本比外食还贵,所以“便当”也成为我们介绍的对象,当然会解释这是盒饭的意思。“便当”是日语过来,热闹的地方,三步一家便当店,五步一家自助餐店,还有台湾铁路便当也是一绝,从“便当”可以看出台湾人在饮食文化上的现象。

知能优化演练

语言的回归

这是一个拥挤的时代,英语、法语、德语等等冲击着我们的听觉,而我们的母语被挤下了应有的位置;这是一个实用主义盛行的时代,中文系没有外语系火爆,汉语在一片加强声中被削弱;这是一个工具主义肆虐的时代,汉语再也不见唐诗宋词中的娇柔美丽,而成为一种便于生存随手把玩的工具;这是一个娱乐至上的时代,我们的少年作家们扮成贼来窃取汉语的尊严,又或睥睨地将文字如橡皮泥般把玩,当然少不了道貌岸然者扮演“文学的捍卫者”,

美文佳作欣赏

上演一出出戏剧,吸走观众的目光和钞票,语言成了必不可少的道具。

某校为鼓励学生学习外语,规定早餐时间禁止使用汉语;综艺节目中叫嚣的是诸如“好好可爱”般错位的形容词;中国人对于外语学习的热情让你一闭眼以为自己到了牛津,睁开眼才发现自己是在天津;广告、报纸更是错字连篇……

我们的母语现状令人担忧,人们为何放弃汉语?是我们的母语本身艰涩难懂还是施教者、学习者的错误?

汉语作为唯一一种流传至今的象形文字本身的确具有难度,但绝非艰涩难懂。林语堂三五句话之间勾勒人物形态,简单直白;钱钟书写简单吃饭之事引出人生感慨,机智隽永;鲁迅用生活之语捅出一个活生生的阿Q,一下子将中国人的心理剖析得干净明白。这些都不难懂,而这恰恰是汉语的魅力,三言两语之间已言尽世间百态。汉语之美更是令人动容,李白的豪放绚丽、杜甫的沉郁顿挫、曹操的苍凉雄健、李清照的婉约含蓄,还有《红楼梦》里被曹雪芹把玩到了极致的谐音、伏笔。这种美丽,世上仅有。

那么发生今日母语错位的根本原因便在于我们的施教者和学习者的观念偏差,学校、社会、国家的指向偏差。

语文学习仅仅是为了考试,课堂上照本宣科;千篇一律地提炼主旨,禁止个性化的答案;名著无需阅读,各种资料书早已将它们压缩到最简单。学校坚持一切为了考生而非一切为了学习,教学质量用升学率简单衡量;社会呼吁实用与务实的同时也扼杀了太多浪漫的情怀;国家提倡快速发展却忘了将本已年迈的传统文化拉上高速前行的磁悬浮列车。

我的呼吁是让纯正的汉语重回校园,让学校真正成为远离社会的桃花岛,学生们抛开实用主义、工具主义、娱乐至上,陶冶情操,将来传播纯正之母语。

我的呼吁是社会更加和谐宽容,中国人在腰包渐鼓的同时要关注母语的美丽,用纯正母语固守骄傲。

我的呼吁是政府、国家出台相关法律保护我们在资本主义文化的绞杀下奄奄一息的母语。

更多的,愿我们每一个人行动起来,让这种呼吁变为早该发生的回归,语言的回归,民族文化的回归,大国灵魂的回归。

【赏评】 本文作者立足于当今的时代和社会,从“拥挤”“工具”“娱乐”三个层面道出母语面临的困境,从母语运用的诸多生活面细化出母语的尴尬,让读者深知:母语的状况令人担忧。是什么原因造成的呢?照理该扣此行文,但作者笔锋一顿,极尽自己对母语的感受和体验,充分展现出母语的“美丽”。在此基础上才分析原因,真正增了一重厚度。

母语如此美丽却又遭受如此困境,强烈的反差更激发人们对根源的拷问:个人、学校、社会乃至国家都该承担怎样的责任?最后,“我的呼吁”才更显得有理、有力。全文一气呵成,思路缜密,见地深刻,视野开阔,落笔大气,充分显现出作者的文化功底、思想境界和才气。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第四节 入乡问俗——语言和文化

陪金陵府相中堂夜宴

韦 庄

满耳笙歌满眼花,

满楼珠翠胜吴娃。

因知海上神仙窟,

只似人间富贵家。

绣户夜攒红烛市,

舞衣晴曳碧天霞。

却愁宴罢青娥散,

扬子江头月半斜。

诗海探珠

【赏析】 诗题中的金陵,指润州,即今江苏省镇江市,非指南京。起二句连用三个“满”字,笔酣意深。颔联“因知海上神仙窟,只似人间富贵家”,正以此意承接首联歌舞喧阗、花团锦簇的豪华场面。颈联“攒”、“曳”二字丝丝入扣。尾联诗人毫锋陡然转到了宴会场外的静夜遥天。全诗用四分之三的篇幅重笔浓墨极写阀阅之家穷奢极欲、歌舞夜宴的富贵气象,而主旨却在尾联,诗眼又浓重地点在一个“愁”字上。一“愁”三“满”,首尾相应,产生强烈的对比作用。

三“满”正是为了衬托出深“愁”。“愁”,是这首诗通前彻后的中心轴线。

【思考】 诗歌的主旨在哪一联?请简要分析。

【提示】 画线部分为思考答案。

高考真题示例

知能优化演练

美文佳作欣赏

第四节

课堂互动探究

习题答疑解难

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.为什么说语言是一个民族的重要标志?

【提示】 语言是一个民族的重要标志,能产生强大的民族凝聚力。每个民族都热爱自己的语言,并且把她和民族尊严联系起来。不会说本民族语言是富于民族感情的人所不能容忍的事情,而会说本民族语言却不说本民族语言,反而去说别人的语言,甚至是入侵者的语言,那么任何正直的人都会认为是一种可耻的行为。

从反面来看,历来民族沙文主义政权又总是千方百计通过种种高压手段试图消灭被压迫民族的语言,以此磨灭他们的民族意识,从而达到同化被压迫民族的目的。

2.民族文化对语言的影响主要表现在哪些方面?

【提示】 民族文化对语言的影响在词语上表现最为明显。一种情况是相同的事物不同民族用不同的词语,这只能从民族文化角度来解释;另一种情况是不同语言中似乎相同的词语实际意义和用法可能很不相同,这也往往需要从民族文化意识来解释。民族文化对语言的影响在语言的运用和表达上表现得也很明显。比如西风吹来,给亚洲东部地区带来的是花木凋零和冬天的肃杀,而在西欧国家,恰恰是西风唤醒了昏睡的冬天,迎来明媚的春光。

3.举例说明数的观念也具有文化含义。

【提示】 数的观念是人们在长期的生活实践中形成的,但各民族对数的理解并不一样,这跟民族文化心理和生活习惯有关。比如汉族人偏爱“四”,赠送礼物最好是四样,图个四平八稳。汉语中用数字组成的词非常多,所以“数”丰富了语言。在数字运用的过程中要特别注意民族心理,如汉族人给人送礼送四样,而日本人忌讳“四”,所以送礼往往用单数。西洋人忌讳“十三”,认为这个数不吉利,以至门牌号、房间号都避免“十三”,而汉族人却不在乎。

4.举例说明习语是如何承载文化特色的。

【提示】 语言是文化的载体,习语是语言中的精华。习语是某一语言在使用过程中形成的独特的固定表达方式。英汉两种语言历史悠久,包含着大量的习语,它们或含蓄、幽默,或严肃、典雅,不仅文约旨博、言简意赅,而且形象生动、妙趣横生,给人美的享受。由于地理、历史、宗教信仰、生活习俗等方面的差异,英汉习语承载着不同的民族文化特色和文化信息,它们与文化传统紧密相连,不可分割。

由于习语受文化制约,所以像“burn one’s boat”和“破釜沉舟”这样基本等价的习语并不是很多见的,英汉的习语一般是半对应或不对应的,有很多习语是根本无法翻译的。所以巧合毕竟只能是“巧合”。

5.举例说明汉字与文化的关系。

【名师点拨】 从汉字就可以看出古代生产方式的延革。甲骨文中的许多字形都表现了商代的狩猎活动。比如“逐”的字形像一头野猪在前面奔跑,一个人在后面追赶。“射”的字形像张弓搭箭的形状。从“家”这个字形还可以推测出养猪在商代的家庭中已经很普遍,而且似乎当时人们的观念是“有了猪才算有家”。再如汉字也反映了古代风俗制度的变化。

在远古时代祭祀是最重要的一种政治活动,其方式糅合了后世的歌、舞、画、神话、咒语等,在当时既是礼仪巫术,又是原始歌舞,到后世才分化为“礼”和“乐”。又如汉字还反映了古代审美意识的发展。甲骨学研究表明,“美”是象形字,像头戴着羽毛装饰的人翩翩起舞的样子,说明古人最早的审美意识应该源自于舞蹈。类似的字还有“喜”和“乐”:“喜”的甲骨文字形像是鼓放在架子上,“乐(樂)”甲骨文字形像是琴放在木架上,这些都表明先人是听到鼓声和音乐后才“喜”和“乐”的。

6.一所美国大学开办汉语口语训练班,由一男一女两位教师来教。他们的本族语都不是汉语。在初学阶段,教师用实物来教某些用语,他们用各种实物演示来教 “这是什么?——这是书桌(椅子等)”之类的句子后,就着手教“这是东西吗?——是,这是东西”这样的句子。随后他们又教否定式的回答。这位男教师指指自己说:“这是东西吗?”女教师摇摇头说:“不,你不是东西。”男教师又指指女教师问:“你是东西吗?”女教师又摇摇头说:“不,我不是东西。”美国教师为什么会闹出笑话?

【名师点拨】 因为这两位美国教师对我们汉民族的语言与文化一知半解,不清楚“东西”这个词语的另外一层含义,所以才闹出了笑话。

[细剖·深析]

[楼主]

对联近几年再次成为高考的热点,而且命题形式趋于多样化。比如:

情境式

题型示例:在雅典奥运会上,我国体育健儿不惧强手,奋勇拼搏,取得了金牌总数位居第二的历史性突破。请你据此拟一副对联。

这种题型给考生提供了一个特定的情境,要求考生结合“得体”这一考点拟写对联。考生拟写的对联不但要符合对联的写作要求,而且还要符合命题者所提供的特定情境。

参考答案:凯歌高奏龙腾雅典;捷报频传狮醒东

方。

你还知道有哪些命题方式吗?

[沙发]

(1)概括式

题型示例:用对联形式为下面一则新闻拟写标题。

新华社香港9月9日电 中国奥运金牌选手代表团9日结束了为期三天的访港活动,他们在香港市民的欢送下离开香港,前往澳门。迎候在码头的数百名澳门居民以鲜花、欢呼和激动的心情,热烈欢迎体育健儿们的来访,澳门特区行政长官何厚铧等到澳门外港码头迎接。

到达澳门时,等候在那儿的人群爆发出热烈的欢呼声。当刘翔、田亮、郭晶晶等名星运动员走到近前时,人们争相拍照,闪光灯亮成一片,人们情不自禁地欢呼,表达了与金牌健儿相逢的喜

悦。根据安排,代表团将在澳门活动两天。

这种题型的特点是把拟写对联和压缩语段的考点结合了起来。做这种对联题,首先要求考生把主要信息筛选出来并加以概括,然后用对联形式加以组织。

参考答案:香港欢送金牌选手 澳门喜迎体坛精英

(2)话题式

题型示例:请你从“勤学”“立志”等词语中任意选取一个作为话题,撰写一副对联。

“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”,这种话题式题型只给考生提供了一个话题,而其他方面都不加限制,这就为考生展现自己的才华提供了自由而广阔的舞台,人人都能得以展个性,显才情,见灵气。

参考答案:勤学——识遍天下字;读尽人间书。

立志——海到无边天作岸;山登绝顶我为峰。

[板凳]

组合式

题型示例:请运用相关知识,把下列短语组合成一副赞颂我国南宋一位著名诗人的对联。

池馆重新接草堂 宦游西蜀 烟尘誓扫还金阙 志复中原

诗继少陵 派开南宋 更入清风明月 高吟铁马铜驼

这种题型将相关的文学常识、语言连贯等考点结合起来,综合性较高。要正确把这些短语组合成一副对联,先要判断对联所写的是谁。把陆游的生平及“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”等诗句和试题所提供的短语相对照,可知对联写的是陆游。然后根据语言连贯及对联上联和下联结构相同、词性相对、仄起平收等特点加以组合。答案为:

宦游西蜀,志复中原,高吟铁马铜驼,烟尘誓扫还金阙;

诗继少陵,派开南宋,更入清风明月,池馆重新接草堂。

[三楼]

调整式

题型示例:南京名园瞻园中有一副对联,其下联的句序、结构已被打乱,请根据所给出的上联进行适当的调整。

上联:大江东去,浪淘尽千古英雄,问楼外青山,山外白云,何处是唐宫汉阙?

下联的内容(已被打乱):红雨树边,小苑西回,一庭佳丽莺唤起,看池边绿树,此间有尧天舜日。

这种题型既测试了对联的相关知识,又测试了语言表达连贯、正确使用修辞方法等考点。做这道题,考生首先要对这5个句子的外部顺序进行调整,即调整为:小苑西回,一庭佳丽莺唤起,看池边绿树,红雨树边,此间有尧天舜日。其次,上联“问楼外青山,山外白云”为顶真修辞格,故下联也应作如下调整:小苑西回,一庭佳丽莺唤起,看池边绿树,树边红雨,此间有尧天舜日。最后,根据对联仄起平收的特点,进一步调整为:

小苑西回,莺唤起一庭佳丽,看池边绿树,树边红雨,此间有尧天舜日

[整体·感知]

习题答疑解难

一、解题指导

本题的主要目的是通过对包含颜色词的词组或句子进行英汉对译,加强我们对语言和文化关系的理解。受地理环境、民情风俗、思维方式、宗教信仰、民族心理等因素的影响,各种颜色对于不同民族的人而言,在视觉和心理上所引发的联想和象征意义也不尽相同,翻译时应该特别注意其中的差异。

参考答案:1.英译汉:“blue Monday(倒霉的星期一)”“red flag(让人生气的东西)”“white rage(震怒)”“white lie(善意的谎言)”“white night(不眠之夜)”“yellow journalism(耸人听闻的报道)”“yellow dog(可鄙的人)”“a green hand(新手)”“a green man(新水手)”“a green old age(老当益壮)”“black dog(忧郁、不开心的人)”“black letter day(倒霉的一天)”“black smith(铁匠)”“black sheep(害群之马,败家子)”“black leg(骗子)”。

Mr.White is a very white man.

布朗先生是一位非常忠实可靠的人。

“white(忠实可靠)”

He was looking rather green the other day.

他那天脸色看起来相当不好。“green(病危)”

He was been feeling blue today.

他近来感到闷闷不乐。“blue(沮丧或悲伤)”

When I saw him,he was in a brown mood.

我看到他的时候,他显得心事重重。

I hope he’ll soon be in the pink again.

我希望他早点振作起来。

“in the pink(是一个词组,是一个幽默语意思是:身体很棒)”

2.汉译英:“红白喜事(wedding and funeral)”“黄袍加身(be acclaimed emperor)”“黄毛丫头(a green hand)”“白做(get small thanks for something)”“黑白不分(confound right and wrong)”“白手起家(start from scratch,build up from nothing)”

“真相大白(come out in the wash)”“开门红(to begin well,to make a good start)”“红光满面(to be heal thy and energetic)”“红娘(match maker)”“红眼(green eyed)”“铁青着脸(black in the face)”“苍天(empyrean)”“青史留名(stamp one’s name on the page of history)”“黑色幽默(black humor)”“青出于蓝而胜于蓝(surpass one’ s master or teacher in learning)”“黑帮(sinister gang)”。

二、解题指导

本题的主要目的是通过对不同语言中数字词语的分析,使我们了解不同的民族文化,特别是民族心理对语言的不同影响。

参考答案:以“九”为例。在我国,人们之所以把“九”看成是自己心目中的“天数”和最富有神奇色彩的数字,是因为“九”这个数字的象征意义在我国可以说历时最久,涉及面也最广。“九”是一种神秘的数字,它起初是龙形(或蛇形)图腾化的文字,继而演化出“神”之意,于是中国古代历代帝王为了表示自己神圣的权力为天赐神赋,便竭力把自己同“九”联系在一起。

如天分九层,极言其高,天子祭天一年九次。更有趣的是连皇宫建筑都与“九”有关。例如,北京城有九门,天安门城楼面阔九间,门上饰有九路钉(即每扇门的门钉纵横各九排)。汉语词汇中也常用“九”来形容帝王将相的称谓,如“九五之尊”,称官位仅次于皇帝的王爷为“九千岁”等。此外“九”还虚指多数。《红楼梦》第九回中用“一龙生九种,种种各别”来比喻贾氏家族族大人多,龙蛇混杂,好坏不一,各种各样的人都有。在文娱、体育等词汇中,数字“九”也比比皆是。

比如歌曲中有“九曲黄河”,乐器中有“九音锣”,体育活动中有“九柱戏”,兵器中有“九节鞭”,地名中有“九寨沟、九华山、九江、九龙”等。(其他数字的解说略。)

三、解题指导

本题的主要目的是通过对不同语言中动物词语的分析,使我们了解不同的民族文化,特别是民族心理对语言的不同影响。

参考答案:汉文化中的忍辱负重、吃苦耐劳的象征,非牛莫属;而在俄罗斯文化中,马才是任劳任怨的典范;在阿拉伯文化中,坚韧、忠诚和力量的象征则首推骆驼。再以“狮”和“虎”为例。对英国人和大部分西方人来说,狮子在西方是“百兽之王(king of the animals)”,从“regal as a lion(狮子般庄严)”,“majestic as a lion(狮子般雄伟)”等词语可以看出,狮子享有很高的声誉。

12世纪后期英王理查一世因勇武大胆而被誉为“lion hearted Richard(狮心理查)”。雪莱在他的诗中也以勇武的狮子比喻英国人民:“Rise,like lions after slumber(快像狮子般从梦中醒来)”。难怪英国人会选狮子作为自己国家的象征。而在中国的传统文化中,“百兽之王”则非虎莫属,从“虎踞龙盘”等成语到“山中无老虎,猴子称大王”等熟语均可看出,在中国人眼里,虎才是“王者、威猛、力量”的象征。汉语中常用“虎”来形容威猛勇武和雄心胆量,诸如“英雄虎胆、虎背熊腰、生龙活虎”。

古时称勇士为“虎赍”,称勇将为“虎将”,称将军在战场的营帐为“虎帐”等等。当然,汉语中的“虎”也有贬义的地方,虎凶猛残忍、冷酷无情,故有“拦路虎、狐假虎威、苛政猛于虎”等。由于汉英文化中狮虎喻体的不对等,使得同一个喻义需要不同的喻体。如汉语说“虎头蛇尾”,英语说“in like a lion,out like a lamb(来若雄狮,去若羔羊)”;汉语说“拦路虎”,英语说“lion in the way”;汉语说“老虎屁股摸不得”,英语说“Don’t touch the lion”。

高考真题示例

本节介绍了民族语言和民族文化之间的关系。本节内容没有和考纲直接对应的考点,但涉及语言运用得体这个考点,和现代文阅读中“探究作品中蕴含的民族心理、人文精神”有一定关联。学习这一节内容,对于我们正确理解语言和民族文化的关系,感受民族精神,培养民族自豪感都有重要的意义。

考点链接

经典例析

例

(2010年高考北京卷)阅读下面的文章,完成1~2题。

艺术和科学的共同基础是人类的创造力,它们追求的目标都包含着某种普遍性。

艺术,例如诗歌、绘画、音乐等,用创新的手法去唤起每个人的意识或潜意识中深藏着的、已经存在的情感。如李白在《把酒问月》中写道:“青天有月来几时?我今停杯一问之……今人不见古时月,今月曾经照古人。古人今人若流水,共看明月皆如此。”

而三百多年后,苏轼作了《水调歌头》:“明月几时有?把酒问青天……人有悲欢离

合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。”在咏诵这些诗的时候,它们的相似之点和不同之处同样感动着读

者。尽管李白、苏轼生活的时代和今天的社会已经完全不同了,但这些几百年乃至一千年前的诗歌在今天人们的心中仍然能够引发强烈的感情共鸣。

同样,我们现在阅读莎士比亚的著作,或者观赏莎士比亚的戏剧,不论是原文或译文,也有着和几百年前英国的读者观众相似的情感共鸣。情感越珍贵,反响越普遍,跨越时空、社会的范围越广泛,艺术就越优秀。

科学,例如天文学、物理学、化学、生物学等,对自然界的现象进行新的准确的抽象,这种抽象通常被称为自然规律。定律的阐述越简单、应用越广泛,科学就越深刻。尽管自然现象不依赖于科学家而存在,但对自然现象的抽象和总结却属于人类智慧的结晶,这和艺术家的创造是一样的。

在科学中,人们研究物质的结构,知道所有物质都是由分子、原子构成,原子又都由原子核和电子构成,原子核又由质子、中子组成,质子、中子又由夸克组成等。人们认识了物质的基本结构,进而去认识世界和宇宙。

科学技术的应用形式会不断发生新的变化,但其科学原理并不随这些应用而改变,这就是科学的普遍性。

在19世纪和20世纪之交,科学上有两个关键性的发现,它们看上去似乎有些神秘,与我们的日常生活无关。一个是迈克耳孙和莫雷在1887年做的光速实验,另一个是普朗克在1900年发现的黑体辐射公式。前者是爱因斯坦狭义相对论的实验依据,后者为量子力学奠定了基础。正是有了相对论和量子力学,20世纪的科技发展,如核能、原子物理、分子束、激光、X射线技术、半导体、超导体、超级计算机等,才得以存在。因此,科学原理应用越广泛,在人们社会生活中的表现形式也越多样化。

(取材于李政道的文章《楔》)

1.下列说法符合文意的一项是( )

A.人类意识或潜意识中深藏着的情感是人类创造力的基础。

B.举李白、苏轼作品为例,表明体裁不同的作品也能引起人的共鸣。

C.科学的深刻性及其应用的广泛性,与其定律阐述的简单性成反比。

D.相对论与量子力学推动了核能等20世纪新科技的发展。

【解析】 A.原文中找不到依据。B.文中举李白和苏轼的例子是为了说明有时间跨度的作品,仍然能引起人们的情感共鸣。C.文中的阐述是“定律的阐述越简单、应用越广泛,科学就越深刻”。

【答案】 D

2.根据文意,简要说明艺术和科学所追求的普遍性分别是什么。

答:____________________________________

【解析】 注意文章第三段的结尾“情感越珍贵,反响越普遍,跨越时空、社会的范围越广泛,艺术就越优秀”和第六段及第七段的结尾“科学原理应用越广泛,在人们社会生活中的表现形式也越多样化”等句子。

【答案】 (1) 艺术追求的是人类情感的普遍性,优秀作品能够跨越时空引起人们深层的情感共鸣。(2) 科学追求的是原理的普遍性,应用的广泛也反映了科学原理的普遍性。

趣谈两岸词汇差异 从词语变化看两岸交流

2011年3月7日人民网 作者:王苏宁

“计程车”“捷运”“奥步”“便当”

驻台记者常常面临一个挑战:除了将台湾的风土人情和好山好水介绍给大陆读者,如何将2300万人的生活方式介绍给13亿人,这就要花点功夫。台湾人的生活有很多不同于大陆的部分,从常用词语就可略见一斑,比如说大陆的“出租车”在台湾称为“计程车”,台湾人很实用的把“计程”两个字转移到了数学题目里,考考小学生们的数学能力,经常练习题中会出现计算公里数与价格的题目,如果改成“出租车”可能就少了那么点趣味。

新鲜语料

“捷运”这个外来词也是台湾不同的翻译,据台湾的朋友说可能是因为当初台北第一条路线既有地下段又有地面上,说“地铁”也不对,讲“轻轨”也怪怪的,结果就创造了一个“捷运”。本报曾有专门好几篇文章报道过台湾的捷运,比如有一篇题目就叫做《台湾捷运一路文化》还有专门报道过高雄捷运。开始在文章中出现“捷运”的时候,还会用括弧解释就是大陆的地铁,现在报道多了,大陆民众也熟悉了,文章中用到就不需要专门解释了,以后大陆游客来台湾,脱口而出“捷运”也不奇怪。据说爱斯基摩人对于“雪”的形容,有上百种词语。

大陆除了“地铁”、“轻轨”、“磁悬浮”、“高铁”、“城铁”以外,还多了“捷运”,也可以看出大陆人在轨道交通上的迅猛发展。

本报去年在头版头条标题中使用了网络流行语“给力”引起热议,成为2010年评选的年度热词。但是,平常报纸对遣词用字都有着严格的规范,因为《出版物汉字使用管理规定》和国家语委咨询委员会都对正式出版的词语规范、用法有明文规定,报社也会提醒记者编辑要规范用语。台湾的媒体数量多,竞争激烈,为了吸引眼球,几乎天天有新词。

“给力”一出现,正好对了台湾媒体的胃口,火了一把。这两年,随着大陆媒体的不断开放,加上网络流行语,比较时尚的,比较新潮的词不断冒出来,开始慢慢影响台湾。两岸词语的差异之前也有过报道,不过,似乎经济方面的差异比较少,就算有不同,也都能明白意思。而政治方面的差异似乎多一点,像报道台湾选举时用了“奥步”,就必须跟读者做解释,“奥步”指的是损招、阴招之类的。这些带闽南方言的词语,还是得向读者们解释,毕竟这也是台湾人的一种生活文化。

还有“龟毛”、“头家”、“吐槽”这些词就比较少在本报报道上使用,毕竟《人民日报》不同于地方报纸,考虑到大陆庞大的读者,较少使用一般民众不了解的词,更多使用的是规范用语。

新闻报道中遇到两岸同物异词时,我们一般都用大陆的标准提法,比如说“硅谷”就不会写“矽谷”, 关于“知识产权”也不会写作台湾的说法“智慧财产权”。但是台湾外食文化非常丰富多元,在家自己烧饭成本比外食还贵,所以“便当”也成为我们介绍的对象,当然会解释这是盒饭的意思。“便当”是日语过来,热闹的地方,三步一家便当店,五步一家自助餐店,还有台湾铁路便当也是一绝,从“便当”可以看出台湾人在饮食文化上的现象。

知能优化演练

语言的回归

这是一个拥挤的时代,英语、法语、德语等等冲击着我们的听觉,而我们的母语被挤下了应有的位置;这是一个实用主义盛行的时代,中文系没有外语系火爆,汉语在一片加强声中被削弱;这是一个工具主义肆虐的时代,汉语再也不见唐诗宋词中的娇柔美丽,而成为一种便于生存随手把玩的工具;这是一个娱乐至上的时代,我们的少年作家们扮成贼来窃取汉语的尊严,又或睥睨地将文字如橡皮泥般把玩,当然少不了道貌岸然者扮演“文学的捍卫者”,

美文佳作欣赏

上演一出出戏剧,吸走观众的目光和钞票,语言成了必不可少的道具。

某校为鼓励学生学习外语,规定早餐时间禁止使用汉语;综艺节目中叫嚣的是诸如“好好可爱”般错位的形容词;中国人对于外语学习的热情让你一闭眼以为自己到了牛津,睁开眼才发现自己是在天津;广告、报纸更是错字连篇……

我们的母语现状令人担忧,人们为何放弃汉语?是我们的母语本身艰涩难懂还是施教者、学习者的错误?

汉语作为唯一一种流传至今的象形文字本身的确具有难度,但绝非艰涩难懂。林语堂三五句话之间勾勒人物形态,简单直白;钱钟书写简单吃饭之事引出人生感慨,机智隽永;鲁迅用生活之语捅出一个活生生的阿Q,一下子将中国人的心理剖析得干净明白。这些都不难懂,而这恰恰是汉语的魅力,三言两语之间已言尽世间百态。汉语之美更是令人动容,李白的豪放绚丽、杜甫的沉郁顿挫、曹操的苍凉雄健、李清照的婉约含蓄,还有《红楼梦》里被曹雪芹把玩到了极致的谐音、伏笔。这种美丽,世上仅有。

那么发生今日母语错位的根本原因便在于我们的施教者和学习者的观念偏差,学校、社会、国家的指向偏差。

语文学习仅仅是为了考试,课堂上照本宣科;千篇一律地提炼主旨,禁止个性化的答案;名著无需阅读,各种资料书早已将它们压缩到最简单。学校坚持一切为了考生而非一切为了学习,教学质量用升学率简单衡量;社会呼吁实用与务实的同时也扼杀了太多浪漫的情怀;国家提倡快速发展却忘了将本已年迈的传统文化拉上高速前行的磁悬浮列车。

我的呼吁是让纯正的汉语重回校园,让学校真正成为远离社会的桃花岛,学生们抛开实用主义、工具主义、娱乐至上,陶冶情操,将来传播纯正之母语。

我的呼吁是社会更加和谐宽容,中国人在腰包渐鼓的同时要关注母语的美丽,用纯正母语固守骄傲。

我的呼吁是政府、国家出台相关法律保护我们在资本主义文化的绞杀下奄奄一息的母语。

更多的,愿我们每一个人行动起来,让这种呼吁变为早该发生的回归,语言的回归,民族文化的回归,大国灵魂的回归。

【赏评】 本文作者立足于当今的时代和社会,从“拥挤”“工具”“娱乐”三个层面道出母语面临的困境,从母语运用的诸多生活面细化出母语的尴尬,让读者深知:母语的状况令人担忧。是什么原因造成的呢?照理该扣此行文,但作者笔锋一顿,极尽自己对母语的感受和体验,充分展现出母语的“美丽”。在此基础上才分析原因,真正增了一重厚度。

母语如此美丽却又遭受如此困境,强烈的反差更激发人们对根源的拷问:个人、学校、社会乃至国家都该承担怎样的责任?最后,“我的呼吁”才更显得有理、有力。全文一气呵成,思路缜密,见地深刻,视野开阔,落笔大气,充分显现出作者的文化功底、思想境界和才气。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录