第19章 原子核测评(Word版,含解析)

文档属性

| 名称 | 第19章 原子核测评(Word版,含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 101.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-11-22 06:23:00 | ||

图片预览

文档简介

第十九章测评

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。其中第1~5题为单选题;第6~8题为多选题,全部选对得6分,选不全得3分,有选错或不答的得0分)

1.根据近代物理知识,你认为下列说法中正确的是( )

A.相同频率的光照射不同金属,则从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越大

B.已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09 eV,则动能等于12.09 eV的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,可以使这个原来静止并处于基态的氢原子跃迁到该激发态

C.在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固

D.铀核U)衰变为铅核Pb)的过程中,中子数减少21个

2.下列说法正确的是( )

A.太阳是宇宙的中心

B.太阳系中只存在太阳和它的八大行星

C.太阳系是由太阳和若干行星以及它们的卫星还有彗星组成的

D.太阳最终会变为中子星

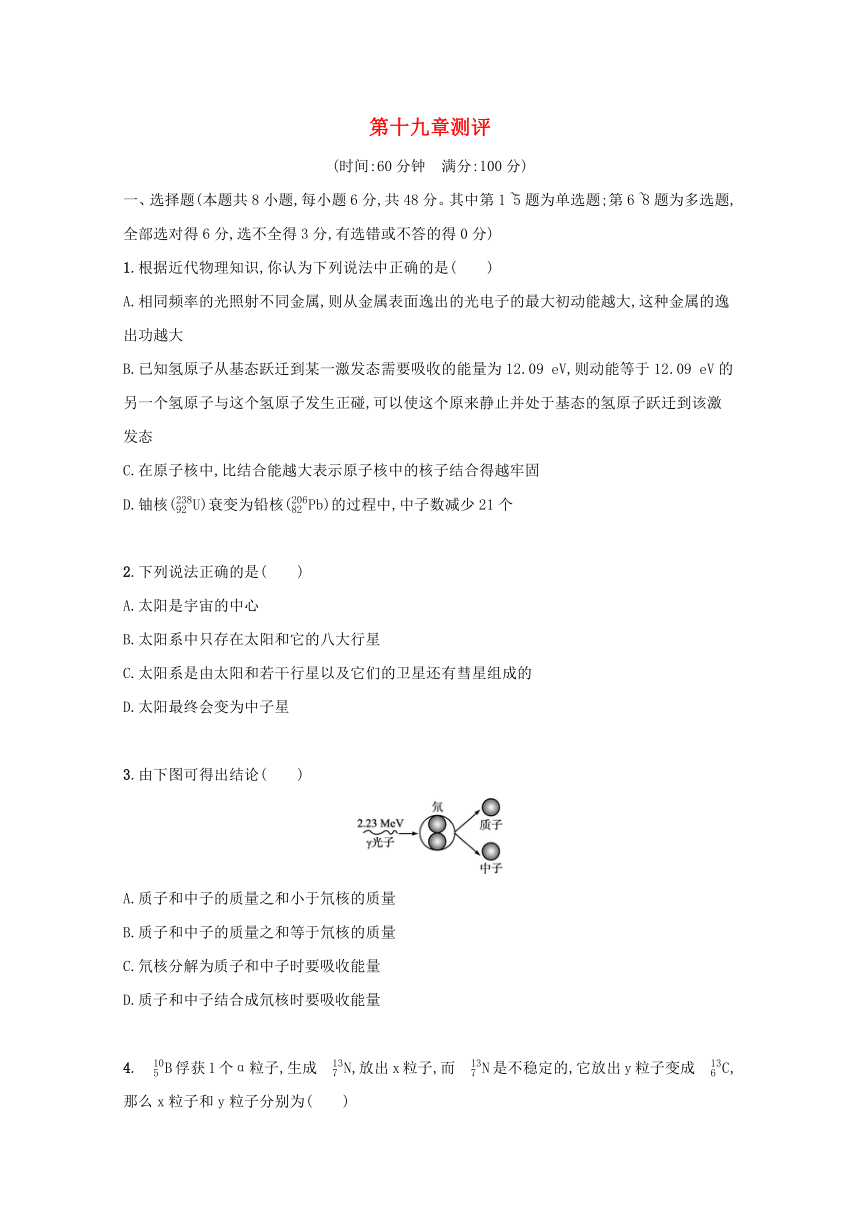

3.由下图可得出结论( )

A.质子和中子的质量之和小于氘核的质量

B.质子和中子的质量之和等于氘核的质量

C.氘核分解为质子和中子时要吸收能量

D.质子和中子结合成氘核时要吸收能量

4.B俘获1个α粒子,生成N,放出x粒子,而N是不稳定的,它放出y粒子变成C,那么x粒子和y粒子分别为( )

A.中子和正电子

B.中子和电子

C.质子和正电子

D.质子和中子

5.1934年,约里奥—居里夫妇用α粒子轰击铝箔,首次产生了人工放射性同位素X,反应方程为HeAl→Xn。X会衰变成原子核Y,衰变方程为X→Ye。则( )

A.X的质量数与Y的质量数相等

B.X的电荷数比Y的电荷数少1

C.X的电荷数比Al的电荷数少2

D.X的质量数与Al的质量数相等

6.铀核裂变是核电站核能的重要来源,其一种裂变反应式是BaKr+n。下列说法正确的有( )

A.上述裂变反应中伴随着中子放出

B.铀块体积对链式反应的发生无影响

C.铀核的链式反应可人工控制

D.铀核的半衰期会受到环境温度的影响

7.下列说法正确的是( )

A.康普顿发现了电子

B.卢瑟福提出了原子的核式结构模型

C.贝可勒尔发现了铀和含铀矿物的天然放射现象

D.伦琴发现了X射线

8.中子和质子结合成氘核时,质量亏损为Δm,相应的能量ΔE=Δmc2=2.2 MeV是氘核的结合能。下列说法正确的是( )

A.用能量小于2.2 MeV的光子照射静止氘核时,氘核不能分解为一个质子和一个中子

B.用能量小于2.2 MeV的光子照射静止氘核时,氘核可能分解为一个质子和一个中子,它们的动能之和为零

C.用能量大于2.2 MeV的光子照射静止氘核时,氘核可能分解为一个质子和一个中子,它们的动能之和为零

D.用能量大于2.2 MeV的光子照射静止氘核时,氘核可能分解为一个质子和一个中子,它们的动能之和不为零

二、填空题(本题共2小题,共18分。把答案填在题中的横线上)

9.(8分)1919年卢瑟福通过如图所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现 。图中A为放射源发出的 粒子,B为 气。完成该实验的下列核反应方程 + →O+ 。

10.(10分)在铀核裂变成钡和氪的裂变反应中,质量亏损Δm=0.215 3 u,那么,一个铀核裂变释放的能量为 ,反应中平均每个核子释放的能量为 。

三、解答题(本题共3小题,共34分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)

11.(10分)放射性同位素C被考古学家称为“碳钟”,它可以用来判定古生物体的年代,此项研究获得1960年诺贝尔化学奖。

(1)宇宙射线中高能量的中子碰到空气中的氮原子后,会形成很不稳定的C,它很容易发生衰变,放出β射线变成一个新核,其半衰期为5 730年。试写出此衰变的核反应方程。

(2)若测得一古生物遗骸中的C含量只有活体中的12.5%,则此遗骸距今约有多少年

12.(12分U经一系列的衰变后变为Pb。

(1)求总共经过几次α衰变和几次β衰变

(2Pb与U相比,求质子数和中子数各少多少

(3)写出这一衰变过程的方程。

13.(12分)用中子轰击锂核Li)发生核反应,生成氚核H)和α粒子,并放出4.8 MeV的能量。

(1)写出核反应方程;

(2)求出质量亏损;

(3)若中子和锂核是以等值反向的动量相碰,则氚核和α粒子的动能之比是多少

(4)α粒子的动能是多大

参考答案:

一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。其中第1~5题为单选题;第6~8题为多选题,全部选对得6分,选不全得3分,有选错或不答的得0分)

1.根据近代物理知识,你认为下列说法中正确的是( )

A.相同频率的光照射不同金属,则从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越大

B.已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09 eV,则动能等于12.09 eV的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,可以使这个原来静止并处于基态的氢原子跃迁到该激发态

C.在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固

D.铀核U)衰变为铅核Pb)的过程中,中子数减少21个

解析根据Ekm=hν-W0知,频率相同,从金属表面逸出的光电子最大初动能越大,金属的逸出功越小,故A错误;已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09eV,用动能等于12.09eV的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,能量部分被吸收,不能从基态跃迁到该激发态,故B错误;在原子核中,比结合能越大,原子核中的核子结合越牢固,故C正确;铀核(U)衰变为铅核Pb)的过程中,质子数少10,质量数少32,则中子数少22,故D错误;选C。

答案C

2.下列说法正确的是( )

A.太阳是宇宙的中心

B.太阳系中只存在太阳和它的八大行星

C.太阳系是由太阳和若干行星以及它们的卫星还有彗星组成的

D.太阳最终会变为中子星

解析太阳系中以太阳为中心,有八大行星绕太阳运行,有的行星还有卫星,此外还有2000多颗比较小的小行星和彗星等,所以叙述较完整的是C项。通常我们所说的八大行星是指太阳系中较大的几颗行星,太阳系的组成中还有小行星和彗星。天体物理的研究表明,当恒星质量是太阳质量的1.422倍,最终整个恒星成为中子星,故D错。

答案C

3.由下图可得出结论( )

A.质子和中子的质量之和小于氘核的质量

B.质子和中子的质量之和等于氘核的质量

C.氘核分解为质子和中子时要吸收能量

D.质子和中子结合成氘核时要吸收能量

解析由图可以看出,氘核分解为质子和中子的过程中是吸收能量的,因此两个核子质量之和大于氘核的质量,C正确。

答案C

4.B俘获1个α粒子,生成N,放出x粒子,而N是不稳定的,它放出y粒子变成C,那么x粒子和y粒子分别为( )

A.中子和正电子

B.中子和电子

C.质子和正电子

D.质子和中子

解析根据题意,写出该核反应的方程式为He→N+xC+y,由核反应中的电荷数和质量数守恒分别得x、y的电荷数、质量数为Zx=5+2-7=0,Ax=10+4-13=1,Zy=7-6=1,Ay=13-13=0,因此,x为中子,y为正电子。

答案A

5.1934年,约里奥—居里夫妇用α粒子轰击铝箔,首次产生了人工放射性同位素X,反应方程为HeAl→Xn。X会衰变成原子核Y,衰变方程为X→Ye。则( )

A.X的质量数与Y的质量数相等

B.X的电荷数比Y的电荷数少1

C.X的电荷数比Al的电荷数少2

D.X的质量数与Al的质量数相等

解析根据核反应中质量数和电荷数守恒的规律可知,X的质量数为4+27-1=30,电荷数为2+13-0=15,Y的质量数为30,电荷数为15-1=14,则X的质量数和Y的质量数相等,X的电荷数比Y的电荷数多1,选项A正确,选项B错误;X的电荷数比Al的电荷数多15-13=2,选项C错误;X的质量数比Al的质量数多30-27=3,选项D错误。

答案A

6.铀核裂变是核电站核能的重要来源,其一种裂变反应式是BaKr+n。下列说法正确的有( )

A.上述裂变反应中伴随着中子放出

B.铀块体积对链式反应的发生无影响

C.铀核的链式反应可人工控制

D.铀核的半衰期会受到环境温度的影响

解析根据裂变反应的规律和影响半衰期的因素解决问题。裂变反应式中的n为中子,铀块体积大于临界体积,才能发生链式反应,且铀核的链式反应是可控的,选项A、C正确,选项B错误;放射性元素的半衰期不受外界压强、温度的影响,选项D错误。

答案AC

7.下列说法正确的是( )

A.康普顿发现了电子

B.卢瑟福提出了原子的核式结构模型

C.贝可勒尔发现了铀和含铀矿物的天然放射现象

D.伦琴发现了X射线

解析1897年汤姆孙发现了电子;1911年卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型;贝可勒尔发现铀和含铀矿物的天然放射现象;伦琴发现了X射线。故B、C、D正确,A项错误。

答案BCD

8.中子和质子结合成氘核时,质量亏损为Δm,相应的能量ΔE=Δmc2=2.2 MeV是氘核的结合能。下列说法正确的是( )

A.用能量小于2.2 MeV的光子照射静止氘核时,氘核不能分解为一个质子和一个中子

B.用能量小于2.2 MeV的光子照射静止氘核时,氘核可能分解为一个质子和一个中子,它们的动能之和为零

C.用能量大于2.2 MeV的光子照射静止氘核时,氘核可能分解为一个质子和一个中子,它们的动能之和为零

D.用能量大于2.2 MeV的光子照射静止氘核时,氘核可能分解为一个质子和一个中子,它们的动能之和不为零

解析用能量小于结合能的光子照射氘核时,氘核一定不能分解,所以A正确,B错误。用能量大于结合能的光子照射氘核时,氘核可能分解,只要分解,分解出的质子和中子动能之和一定不为零(若动能之和为零就分不开了),所以C错误,D正确。

答案AD

二、填空题(本题共2小题,共18分。把答案填在题中的横线上)

9.(8分)1919年卢瑟福通过如图所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现 。图中A为放射源发出的 粒子,B为 气。完成该实验的下列核反应方程 + →O+ 。

解析人类第一次完成原子核的人工转变的实验,是用α粒子轰击氮核发现质子的实验,由此可知,该实验发现了质子,图中A为α粒子,B为氮气,其核反应方程为HeH。

答案质子 α 氮HeH

10.(10分)在铀核裂变成钡和氪的裂变反应中,质量亏损Δm=0.215 3 u,那么,一个铀核裂变释放的能量为 ,反应中平均每个核子释放的能量为 。

解析由爱因斯坦质能方程,可求得铀核裂变时放出的能量。ΔE=Δmc2=0.2153×931.5MeV=200.6MeV

铀核中含有235个核子,所以平均每个核子放出的能量为:MeV=0.85MeV。

答案200.6 MeV 0.85 MeV

三、解答题(本题共3小题,共34分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)

11.(10分)放射性同位素C被考古学家称为“碳钟”,它可以用来判定古生物体的年代,此项研究获得1960年诺贝尔化学奖。

(1)宇宙射线中高能量的中子碰到空气中的氮原子后,会形成很不稳定的C,它很容易发生衰变,放出β射线变成一个新核,其半衰期为5 730年。试写出此衰变的核反应方程。

(2)若测得一古生物遗骸中的C含量只有活体中的12.5%,则此遗骸距今约有多少年

解析(1)此衰变的核反应方程:

e。

(2)活体中的C含量不变,生物死亡后,遗骸中的C按其半衰期变化,设活体中C的含量为N0,遗骸中的C含量为N,由半衰期的定义得:

N=N0,即0.125=

所以=3,τ=5730年,t=17190年。

答案(1e

(2)17 190年

12.(12分U经一系列的衰变后变为Pb。

(1)求总共经过几次α衰变和几次β衰变

(2Pb与U相比,求质子数和中子数各少多少

(3)写出这一衰变过程的方程。

解析(1)设U衰变为Pb经过x次α衰变和y次β衰变。由质量数和电荷数守恒可得238=206+4x ①92=82+2x-y ②

联立①②解得x=8,y=6,即总共经过8次α衰变和6次β衰变。

(2)由于每发生一次α衰变质子数和中子数均减少2,每发生一次β衰变中子数减少1,而质子数增加1,故

Pb较U质子数少10,中子数少22。

(3)核反应方程为Pb+He+e。

答案(1)8 6 (2)10 22

(3Pb+He+e。

13.(12分)用中子轰击锂核Li)发生核反应,生成氚核H)和α粒子,并放出4.8 MeV的能量。

(1)写出核反应方程;

(2)求出质量亏损;

(3)若中子和锂核是以等值反向的动量相碰,则氚核和α粒子的动能之比是多少

(4)α粒子的动能是多大

解析(1)核反应方程为LiHe+4.8MeV。

(2)依据ΔE=Δm·931.5MeV得

Δm=u=0.0052u

(3)根据题意有0=m1v1+m2v2,式中m1、v1、m2、v2分别为氚核和α粒子的质量和速度,由上式及动能Ek=,可得它们的动能之比为

Ek1∶Ek2==m2∶m1=4∶3。

(4)α粒子的动能

Ek2=(Ek1+Ek2)=×4.8MeV≈2.06MeV。

答案(1LiHHe+4.8 MeV (2)0.005 2 u (3)4∶3 (4)2.06 MeV

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。其中第1~5题为单选题;第6~8题为多选题,全部选对得6分,选不全得3分,有选错或不答的得0分)

1.根据近代物理知识,你认为下列说法中正确的是( )

A.相同频率的光照射不同金属,则从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越大

B.已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09 eV,则动能等于12.09 eV的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,可以使这个原来静止并处于基态的氢原子跃迁到该激发态

C.在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固

D.铀核U)衰变为铅核Pb)的过程中,中子数减少21个

2.下列说法正确的是( )

A.太阳是宇宙的中心

B.太阳系中只存在太阳和它的八大行星

C.太阳系是由太阳和若干行星以及它们的卫星还有彗星组成的

D.太阳最终会变为中子星

3.由下图可得出结论( )

A.质子和中子的质量之和小于氘核的质量

B.质子和中子的质量之和等于氘核的质量

C.氘核分解为质子和中子时要吸收能量

D.质子和中子结合成氘核时要吸收能量

4.B俘获1个α粒子,生成N,放出x粒子,而N是不稳定的,它放出y粒子变成C,那么x粒子和y粒子分别为( )

A.中子和正电子

B.中子和电子

C.质子和正电子

D.质子和中子

5.1934年,约里奥—居里夫妇用α粒子轰击铝箔,首次产生了人工放射性同位素X,反应方程为HeAl→Xn。X会衰变成原子核Y,衰变方程为X→Ye。则( )

A.X的质量数与Y的质量数相等

B.X的电荷数比Y的电荷数少1

C.X的电荷数比Al的电荷数少2

D.X的质量数与Al的质量数相等

6.铀核裂变是核电站核能的重要来源,其一种裂变反应式是BaKr+n。下列说法正确的有( )

A.上述裂变反应中伴随着中子放出

B.铀块体积对链式反应的发生无影响

C.铀核的链式反应可人工控制

D.铀核的半衰期会受到环境温度的影响

7.下列说法正确的是( )

A.康普顿发现了电子

B.卢瑟福提出了原子的核式结构模型

C.贝可勒尔发现了铀和含铀矿物的天然放射现象

D.伦琴发现了X射线

8.中子和质子结合成氘核时,质量亏损为Δm,相应的能量ΔE=Δmc2=2.2 MeV是氘核的结合能。下列说法正确的是( )

A.用能量小于2.2 MeV的光子照射静止氘核时,氘核不能分解为一个质子和一个中子

B.用能量小于2.2 MeV的光子照射静止氘核时,氘核可能分解为一个质子和一个中子,它们的动能之和为零

C.用能量大于2.2 MeV的光子照射静止氘核时,氘核可能分解为一个质子和一个中子,它们的动能之和为零

D.用能量大于2.2 MeV的光子照射静止氘核时,氘核可能分解为一个质子和一个中子,它们的动能之和不为零

二、填空题(本题共2小题,共18分。把答案填在题中的横线上)

9.(8分)1919年卢瑟福通过如图所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现 。图中A为放射源发出的 粒子,B为 气。完成该实验的下列核反应方程 + →O+ 。

10.(10分)在铀核裂变成钡和氪的裂变反应中,质量亏损Δm=0.215 3 u,那么,一个铀核裂变释放的能量为 ,反应中平均每个核子释放的能量为 。

三、解答题(本题共3小题,共34分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)

11.(10分)放射性同位素C被考古学家称为“碳钟”,它可以用来判定古生物体的年代,此项研究获得1960年诺贝尔化学奖。

(1)宇宙射线中高能量的中子碰到空气中的氮原子后,会形成很不稳定的C,它很容易发生衰变,放出β射线变成一个新核,其半衰期为5 730年。试写出此衰变的核反应方程。

(2)若测得一古生物遗骸中的C含量只有活体中的12.5%,则此遗骸距今约有多少年

12.(12分U经一系列的衰变后变为Pb。

(1)求总共经过几次α衰变和几次β衰变

(2Pb与U相比,求质子数和中子数各少多少

(3)写出这一衰变过程的方程。

13.(12分)用中子轰击锂核Li)发生核反应,生成氚核H)和α粒子,并放出4.8 MeV的能量。

(1)写出核反应方程;

(2)求出质量亏损;

(3)若中子和锂核是以等值反向的动量相碰,则氚核和α粒子的动能之比是多少

(4)α粒子的动能是多大

参考答案:

一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。其中第1~5题为单选题;第6~8题为多选题,全部选对得6分,选不全得3分,有选错或不答的得0分)

1.根据近代物理知识,你认为下列说法中正确的是( )

A.相同频率的光照射不同金属,则从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越大

B.已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09 eV,则动能等于12.09 eV的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,可以使这个原来静止并处于基态的氢原子跃迁到该激发态

C.在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固

D.铀核U)衰变为铅核Pb)的过程中,中子数减少21个

解析根据Ekm=hν-W0知,频率相同,从金属表面逸出的光电子最大初动能越大,金属的逸出功越小,故A错误;已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09eV,用动能等于12.09eV的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,能量部分被吸收,不能从基态跃迁到该激发态,故B错误;在原子核中,比结合能越大,原子核中的核子结合越牢固,故C正确;铀核(U)衰变为铅核Pb)的过程中,质子数少10,质量数少32,则中子数少22,故D错误;选C。

答案C

2.下列说法正确的是( )

A.太阳是宇宙的中心

B.太阳系中只存在太阳和它的八大行星

C.太阳系是由太阳和若干行星以及它们的卫星还有彗星组成的

D.太阳最终会变为中子星

解析太阳系中以太阳为中心,有八大行星绕太阳运行,有的行星还有卫星,此外还有2000多颗比较小的小行星和彗星等,所以叙述较完整的是C项。通常我们所说的八大行星是指太阳系中较大的几颗行星,太阳系的组成中还有小行星和彗星。天体物理的研究表明,当恒星质量是太阳质量的1.422倍,最终整个恒星成为中子星,故D错。

答案C

3.由下图可得出结论( )

A.质子和中子的质量之和小于氘核的质量

B.质子和中子的质量之和等于氘核的质量

C.氘核分解为质子和中子时要吸收能量

D.质子和中子结合成氘核时要吸收能量

解析由图可以看出,氘核分解为质子和中子的过程中是吸收能量的,因此两个核子质量之和大于氘核的质量,C正确。

答案C

4.B俘获1个α粒子,生成N,放出x粒子,而N是不稳定的,它放出y粒子变成C,那么x粒子和y粒子分别为( )

A.中子和正电子

B.中子和电子

C.质子和正电子

D.质子和中子

解析根据题意,写出该核反应的方程式为He→N+xC+y,由核反应中的电荷数和质量数守恒分别得x、y的电荷数、质量数为Zx=5+2-7=0,Ax=10+4-13=1,Zy=7-6=1,Ay=13-13=0,因此,x为中子,y为正电子。

答案A

5.1934年,约里奥—居里夫妇用α粒子轰击铝箔,首次产生了人工放射性同位素X,反应方程为HeAl→Xn。X会衰变成原子核Y,衰变方程为X→Ye。则( )

A.X的质量数与Y的质量数相等

B.X的电荷数比Y的电荷数少1

C.X的电荷数比Al的电荷数少2

D.X的质量数与Al的质量数相等

解析根据核反应中质量数和电荷数守恒的规律可知,X的质量数为4+27-1=30,电荷数为2+13-0=15,Y的质量数为30,电荷数为15-1=14,则X的质量数和Y的质量数相等,X的电荷数比Y的电荷数多1,选项A正确,选项B错误;X的电荷数比Al的电荷数多15-13=2,选项C错误;X的质量数比Al的质量数多30-27=3,选项D错误。

答案A

6.铀核裂变是核电站核能的重要来源,其一种裂变反应式是BaKr+n。下列说法正确的有( )

A.上述裂变反应中伴随着中子放出

B.铀块体积对链式反应的发生无影响

C.铀核的链式反应可人工控制

D.铀核的半衰期会受到环境温度的影响

解析根据裂变反应的规律和影响半衰期的因素解决问题。裂变反应式中的n为中子,铀块体积大于临界体积,才能发生链式反应,且铀核的链式反应是可控的,选项A、C正确,选项B错误;放射性元素的半衰期不受外界压强、温度的影响,选项D错误。

答案AC

7.下列说法正确的是( )

A.康普顿发现了电子

B.卢瑟福提出了原子的核式结构模型

C.贝可勒尔发现了铀和含铀矿物的天然放射现象

D.伦琴发现了X射线

解析1897年汤姆孙发现了电子;1911年卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型;贝可勒尔发现铀和含铀矿物的天然放射现象;伦琴发现了X射线。故B、C、D正确,A项错误。

答案BCD

8.中子和质子结合成氘核时,质量亏损为Δm,相应的能量ΔE=Δmc2=2.2 MeV是氘核的结合能。下列说法正确的是( )

A.用能量小于2.2 MeV的光子照射静止氘核时,氘核不能分解为一个质子和一个中子

B.用能量小于2.2 MeV的光子照射静止氘核时,氘核可能分解为一个质子和一个中子,它们的动能之和为零

C.用能量大于2.2 MeV的光子照射静止氘核时,氘核可能分解为一个质子和一个中子,它们的动能之和为零

D.用能量大于2.2 MeV的光子照射静止氘核时,氘核可能分解为一个质子和一个中子,它们的动能之和不为零

解析用能量小于结合能的光子照射氘核时,氘核一定不能分解,所以A正确,B错误。用能量大于结合能的光子照射氘核时,氘核可能分解,只要分解,分解出的质子和中子动能之和一定不为零(若动能之和为零就分不开了),所以C错误,D正确。

答案AD

二、填空题(本题共2小题,共18分。把答案填在题中的横线上)

9.(8分)1919年卢瑟福通过如图所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现 。图中A为放射源发出的 粒子,B为 气。完成该实验的下列核反应方程 + →O+ 。

解析人类第一次完成原子核的人工转变的实验,是用α粒子轰击氮核发现质子的实验,由此可知,该实验发现了质子,图中A为α粒子,B为氮气,其核反应方程为HeH。

答案质子 α 氮HeH

10.(10分)在铀核裂变成钡和氪的裂变反应中,质量亏损Δm=0.215 3 u,那么,一个铀核裂变释放的能量为 ,反应中平均每个核子释放的能量为 。

解析由爱因斯坦质能方程,可求得铀核裂变时放出的能量。ΔE=Δmc2=0.2153×931.5MeV=200.6MeV

铀核中含有235个核子,所以平均每个核子放出的能量为:MeV=0.85MeV。

答案200.6 MeV 0.85 MeV

三、解答题(本题共3小题,共34分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)

11.(10分)放射性同位素C被考古学家称为“碳钟”,它可以用来判定古生物体的年代,此项研究获得1960年诺贝尔化学奖。

(1)宇宙射线中高能量的中子碰到空气中的氮原子后,会形成很不稳定的C,它很容易发生衰变,放出β射线变成一个新核,其半衰期为5 730年。试写出此衰变的核反应方程。

(2)若测得一古生物遗骸中的C含量只有活体中的12.5%,则此遗骸距今约有多少年

解析(1)此衰变的核反应方程:

e。

(2)活体中的C含量不变,生物死亡后,遗骸中的C按其半衰期变化,设活体中C的含量为N0,遗骸中的C含量为N,由半衰期的定义得:

N=N0,即0.125=

所以=3,τ=5730年,t=17190年。

答案(1e

(2)17 190年

12.(12分U经一系列的衰变后变为Pb。

(1)求总共经过几次α衰变和几次β衰变

(2Pb与U相比,求质子数和中子数各少多少

(3)写出这一衰变过程的方程。

解析(1)设U衰变为Pb经过x次α衰变和y次β衰变。由质量数和电荷数守恒可得238=206+4x ①92=82+2x-y ②

联立①②解得x=8,y=6,即总共经过8次α衰变和6次β衰变。

(2)由于每发生一次α衰变质子数和中子数均减少2,每发生一次β衰变中子数减少1,而质子数增加1,故

Pb较U质子数少10,中子数少22。

(3)核反应方程为Pb+He+e。

答案(1)8 6 (2)10 22

(3Pb+He+e。

13.(12分)用中子轰击锂核Li)发生核反应,生成氚核H)和α粒子,并放出4.8 MeV的能量。

(1)写出核反应方程;

(2)求出质量亏损;

(3)若中子和锂核是以等值反向的动量相碰,则氚核和α粒子的动能之比是多少

(4)α粒子的动能是多大

解析(1)核反应方程为LiHe+4.8MeV。

(2)依据ΔE=Δm·931.5MeV得

Δm=u=0.0052u

(3)根据题意有0=m1v1+m2v2,式中m1、v1、m2、v2分别为氚核和α粒子的质量和速度,由上式及动能Ek=,可得它们的动能之比为

Ek1∶Ek2==m2∶m1=4∶3。

(4)α粒子的动能

Ek2=(Ek1+Ek2)=×4.8MeV≈2.06MeV。

答案(1LiHHe+4.8 MeV (2)0.005 2 u (3)4∶3 (4)2.06 MeV