2021-2022学年统编版高中语文必修上册第六单元10.1《 劝学》课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册第六单元10.1《 劝学》课件(24张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

作者简介

荀子:(公元前313——238),名况,战国末期赵国人,思想家,教育家。是先秦物,先秦唯物主义的集大成者。韩非和李斯都是他的学生。著有《荀子》32篇。

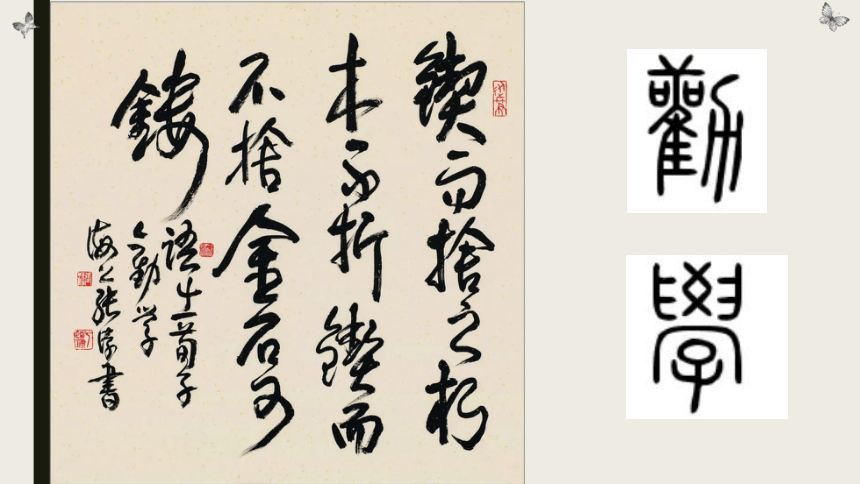

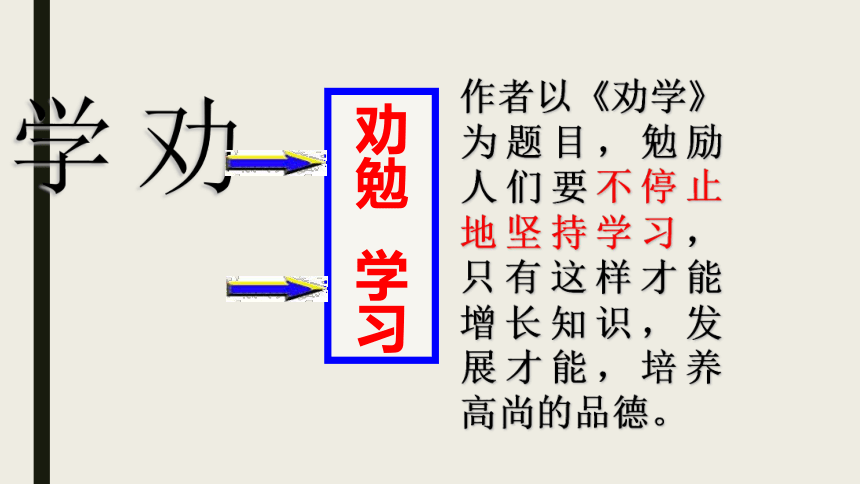

劝 学

学习

劝勉

作者以《劝学》为题目,勉励人们要不停止地坚持学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。

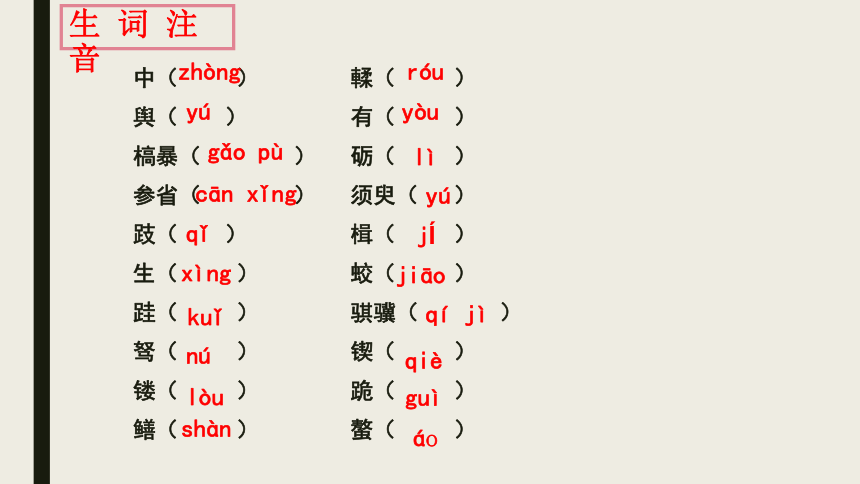

生 词 注 音

中( ) 輮( )

舆( ) 有( )

槁暴( ) 砺( )

参省( ) 须臾( )

跂( ) 楫( )

生( ) 蛟( )

跬( ) 骐骥( )

驽( ) 锲( )

镂( ) 跪( )

鳝( ) 螯( )

zhòng

róu

yú

yòu

gǎo pù

lì

cān xǐng

yú

qǐ

j

xìng

jiāo

kuǐ

qí jì

nú

qiè

lòu

guì

shàn

áo

重点文言词汇

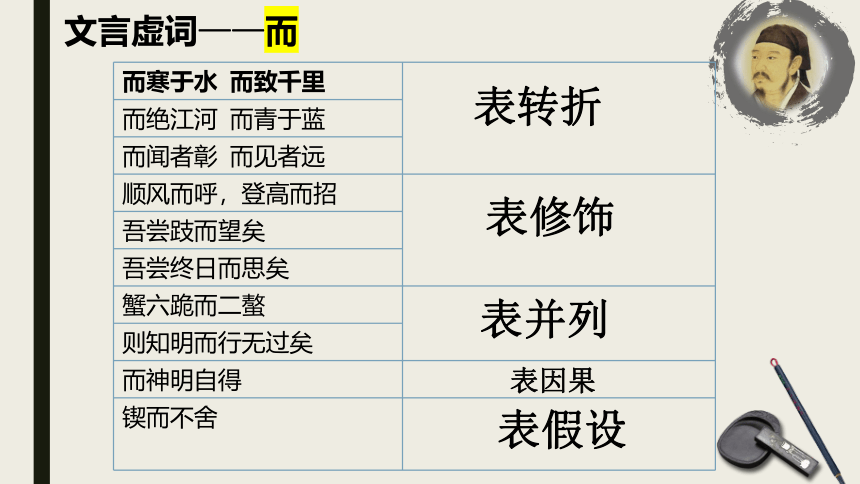

文言虚词——而

而寒于水 而致千里

而绝江河 而青于蓝 而闻者彰 而见者远 顺风而呼,登高而招

吾尝跂而望矣 吾尝终日而思矣 蟹六跪而二螯

则知明而行无过矣 而神明自得

锲而不舍

表转折

表修饰

表并列

表因果

表假设

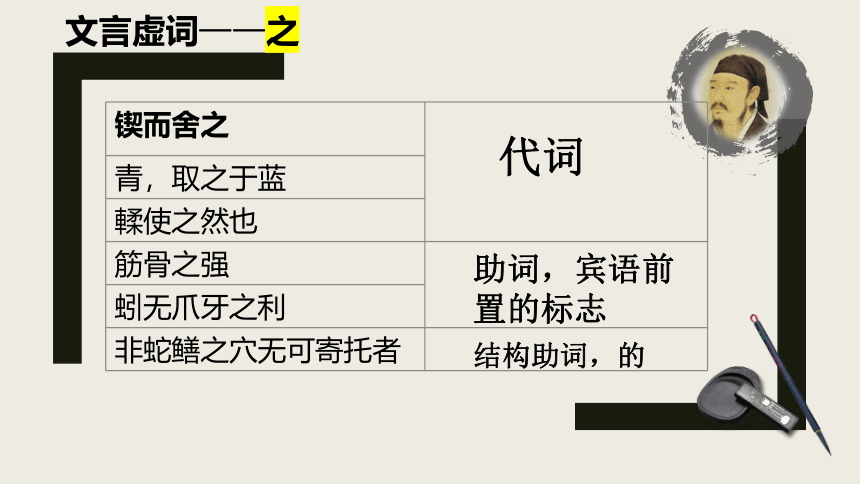

文言虚词——之

锲而舍之

青,取之于蓝 輮使之然也 筋骨之强

蚓无爪牙之利 非蛇鳝之穴无可寄托者

代词

助词,宾语前置的标志

结构助词,的

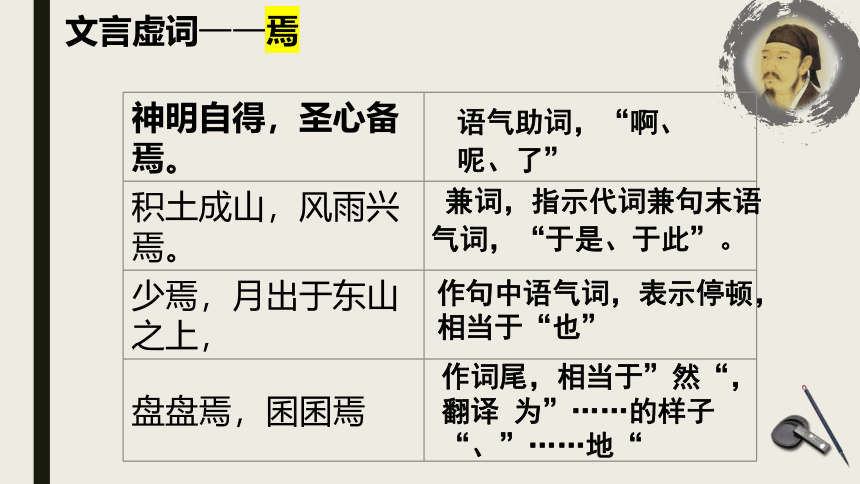

文言虚词——焉

神明自得,圣心备焉。

积土成山,风雨兴焉。

少焉,月出于东山之上,

盘盘焉,囷囷焉

语气助词,“啊、呢、了”

兼词,指示代词兼句末语气词,“于是、于此”。

作句中语气词,表示停顿,相当于“也”

作词尾,相当于”然“,翻译 为”……的样子“、”……地“

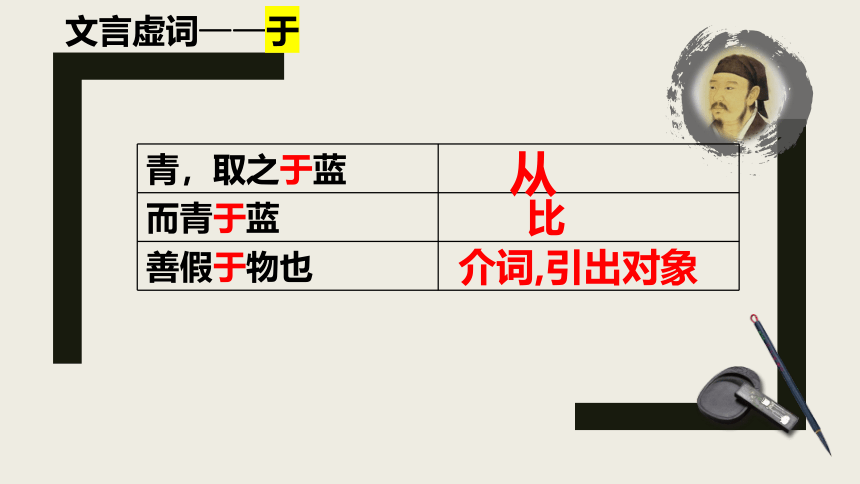

文言虚词——于

青,取之于蓝

而青于蓝

善假于物也

从

比

介词,引出对象

三、文言实词

(一)通假字

1.輮(róu)使之然也:“輮”通“煣”,用火烤木材使之弯曲。

2.虽有(yòu)槁(gǎo)暴(pù):“有”通“又”,再,副词。

3.“暴”通“曝”,晒。

4.则知(zhì)明而行无过矣:“知”通“智”,智慧,见识

5.君子生(xìng)非异也,善假于物也:“生”通“性”,

资质,禀赋。

(二)古今异义

1.假舟楫者,非能水也,而绝江河。

(1)假:古指凭借,借助(利用);今指不真实的,与“真”相对。

(2)绝:古指横渡;今指断、尽即灭绝,绝望。

2.蚓无爪牙之利,筋骨之强。

古义:爪子和牙齿(中性词)。

今义:今指品质恶劣(贬义词)。

3.声非加疾也,而闻者彰。

古义:强,指声音大。

今义:今指疾病(贬义词)。

绝

忽然抚尺一下,群响毕绝

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境

以为妙绝

佛印绝类弥勒

非能水也,而绝江河

楚诚能绝齐,秦愿献商于之地六百里

停止

隔绝

极点

非常

横渡

断绝

一词多义

闻

声非加疾也,而闻者彰《劝学》

博闻强志《屈原列传》

初闻涕泪满衣裳《闻军官收河南河北》

能谤讥于市朝,闻寡人之耳者《邹忌讽齐王纳谏》

况草野之无闻者欤《五人墓碑记》

以勇气闻于诸侯《廉颇蔺相如列传》

扫后更闻香《和张秀才落花有感》

听见

见闻、见识

听说

使……听见

声望、声名

闻名、出名

用鼻子嗅

假

以是人多以书假余《送东阳马生序》

君子生非异也,善假于物也《劝学》

乃吾前狼假寐,盖以诱敌《狼》

借、借用

借助、利用

假装

强

挽弓当挽强,用箭当用长 杜甫《前出塞》

弓蚓无爪牙之利,筋骨之强《劝学》

策勋十二转,赏赐百千强《木兰诗》

乃自强步,日三四里《触龙说赵太后》

如此则荆吴之势强,鼎足之形成矣《赤壁之战》

有力的

强健、强壮

有余、略多

qiǎng,勉强

强盛

深度解读

何以劝学

荀子从“性恶论”出发,发出了怎样的中心论点以劝学?围绕着中心论点分别展开了哪些分论点的论述?

全文思路

劝

学

是什么:学不可以已(中心论点)

为什么

怎么样:

学习的意义

学习的作用

提高自己

改变自己

——弥补不足

学习的方法、态度

积累

恒心

专心

小组任务:以4人小组为单位,研读2、3、4自然段,谈谈其中分别运用了哪些论证方法,有什么作用?

何以论证

主题归纳

本文通过对学习意义、作用、态度的论述,使读者认识到学习的重要性,并懂得学习必须坚持不懈、用心专一的道理。

请结合《劝学》这篇议论文,谈谈可以采用哪些写作手法,让自己的文章更具有论述性,让他人能更信服自己的观点。

课堂小结

1、荀子与孟子

孟子

荀子

恻隐之心,人皆有之;

羞恶之心,人皆有之;

恭敬之心,人皆有之;

是非之心,人皆有之。

恻隐之心,仁也;

羞恶之心,义也;

恭敬之心,礼也;

是非之心,智也。

仁义礼智,非由外铄我也,

我固有之也,弗思耳矣。

人之性恶,其善者伪(人为的)也。今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉。然则从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理,而归于暴。故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。用此观之,人之性恶明矣,其善者伪也。

对人性的不同理解决定着人的思考和行为方式:

孟子在不断张扬“大丈夫”人格,号召人要培育“浩然之气”。认为:人性本善,需要学习保护心中的正气。

而荀子认为:人性本恶,要通过后天的学习改变自己。要用圣人制定的“礼”“法”对人的行为方式进行调节和制约,使人转恶为善。到晚年时,对人性更加没有信心,不再注重“礼”,而更多地强调“法”的作用了。

课堂拓展

2.借鉴《劝学》的写作手法、语言特色、句式特点,就学习方面的感悟,自选一个切入点,以“君子曰”开头,用文言仿写一段文字。

课堂拓展

君子曰:学贵有疑。

首尝蟹者,虽不知其果,然获其鲜美;先辟路者,虽不知其险,然得其便也。故敢于质疑者,必受益无穷。疑,则可温故而知新,则可发问而明智,则可得解其惑——故成大事者,必有质疑之精神也。

作者简介

荀子:(公元前313——238),名况,战国末期赵国人,思想家,教育家。是先秦物,先秦唯物主义的集大成者。韩非和李斯都是他的学生。著有《荀子》32篇。

劝 学

学习

劝勉

作者以《劝学》为题目,勉励人们要不停止地坚持学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。

生 词 注 音

中( ) 輮( )

舆( ) 有( )

槁暴( ) 砺( )

参省( ) 须臾( )

跂( ) 楫( )

生( ) 蛟( )

跬( ) 骐骥( )

驽( ) 锲( )

镂( ) 跪( )

鳝( ) 螯( )

zhòng

róu

yú

yòu

gǎo pù

lì

cān xǐng

yú

qǐ

j

xìng

jiāo

kuǐ

qí jì

nú

qiè

lòu

guì

shàn

áo

重点文言词汇

文言虚词——而

而寒于水 而致千里

而绝江河 而青于蓝 而闻者彰 而见者远 顺风而呼,登高而招

吾尝跂而望矣 吾尝终日而思矣 蟹六跪而二螯

则知明而行无过矣 而神明自得

锲而不舍

表转折

表修饰

表并列

表因果

表假设

文言虚词——之

锲而舍之

青,取之于蓝 輮使之然也 筋骨之强

蚓无爪牙之利 非蛇鳝之穴无可寄托者

代词

助词,宾语前置的标志

结构助词,的

文言虚词——焉

神明自得,圣心备焉。

积土成山,风雨兴焉。

少焉,月出于东山之上,

盘盘焉,囷囷焉

语气助词,“啊、呢、了”

兼词,指示代词兼句末语气词,“于是、于此”。

作句中语气词,表示停顿,相当于“也”

作词尾,相当于”然“,翻译 为”……的样子“、”……地“

文言虚词——于

青,取之于蓝

而青于蓝

善假于物也

从

比

介词,引出对象

三、文言实词

(一)通假字

1.輮(róu)使之然也:“輮”通“煣”,用火烤木材使之弯曲。

2.虽有(yòu)槁(gǎo)暴(pù):“有”通“又”,再,副词。

3.“暴”通“曝”,晒。

4.则知(zhì)明而行无过矣:“知”通“智”,智慧,见识

5.君子生(xìng)非异也,善假于物也:“生”通“性”,

资质,禀赋。

(二)古今异义

1.假舟楫者,非能水也,而绝江河。

(1)假:古指凭借,借助(利用);今指不真实的,与“真”相对。

(2)绝:古指横渡;今指断、尽即灭绝,绝望。

2.蚓无爪牙之利,筋骨之强。

古义:爪子和牙齿(中性词)。

今义:今指品质恶劣(贬义词)。

3.声非加疾也,而闻者彰。

古义:强,指声音大。

今义:今指疾病(贬义词)。

绝

忽然抚尺一下,群响毕绝

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境

以为妙绝

佛印绝类弥勒

非能水也,而绝江河

楚诚能绝齐,秦愿献商于之地六百里

停止

隔绝

极点

非常

横渡

断绝

一词多义

闻

声非加疾也,而闻者彰《劝学》

博闻强志《屈原列传》

初闻涕泪满衣裳《闻军官收河南河北》

能谤讥于市朝,闻寡人之耳者《邹忌讽齐王纳谏》

况草野之无闻者欤《五人墓碑记》

以勇气闻于诸侯《廉颇蔺相如列传》

扫后更闻香《和张秀才落花有感》

听见

见闻、见识

听说

使……听见

声望、声名

闻名、出名

用鼻子嗅

假

以是人多以书假余《送东阳马生序》

君子生非异也,善假于物也《劝学》

乃吾前狼假寐,盖以诱敌《狼》

借、借用

借助、利用

假装

强

挽弓当挽强,用箭当用长 杜甫《前出塞》

弓蚓无爪牙之利,筋骨之强《劝学》

策勋十二转,赏赐百千强《木兰诗》

乃自强步,日三四里《触龙说赵太后》

如此则荆吴之势强,鼎足之形成矣《赤壁之战》

有力的

强健、强壮

有余、略多

qiǎng,勉强

强盛

深度解读

何以劝学

荀子从“性恶论”出发,发出了怎样的中心论点以劝学?围绕着中心论点分别展开了哪些分论点的论述?

全文思路

劝

学

是什么:学不可以已(中心论点)

为什么

怎么样:

学习的意义

学习的作用

提高自己

改变自己

——弥补不足

学习的方法、态度

积累

恒心

专心

小组任务:以4人小组为单位,研读2、3、4自然段,谈谈其中分别运用了哪些论证方法,有什么作用?

何以论证

主题归纳

本文通过对学习意义、作用、态度的论述,使读者认识到学习的重要性,并懂得学习必须坚持不懈、用心专一的道理。

请结合《劝学》这篇议论文,谈谈可以采用哪些写作手法,让自己的文章更具有论述性,让他人能更信服自己的观点。

课堂小结

1、荀子与孟子

孟子

荀子

恻隐之心,人皆有之;

羞恶之心,人皆有之;

恭敬之心,人皆有之;

是非之心,人皆有之。

恻隐之心,仁也;

羞恶之心,义也;

恭敬之心,礼也;

是非之心,智也。

仁义礼智,非由外铄我也,

我固有之也,弗思耳矣。

人之性恶,其善者伪(人为的)也。今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉。然则从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理,而归于暴。故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。用此观之,人之性恶明矣,其善者伪也。

对人性的不同理解决定着人的思考和行为方式:

孟子在不断张扬“大丈夫”人格,号召人要培育“浩然之气”。认为:人性本善,需要学习保护心中的正气。

而荀子认为:人性本恶,要通过后天的学习改变自己。要用圣人制定的“礼”“法”对人的行为方式进行调节和制约,使人转恶为善。到晚年时,对人性更加没有信心,不再注重“礼”,而更多地强调“法”的作用了。

课堂拓展

2.借鉴《劝学》的写作手法、语言特色、句式特点,就学习方面的感悟,自选一个切入点,以“君子曰”开头,用文言仿写一段文字。

课堂拓展

君子曰:学贵有疑。

首尝蟹者,虽不知其果,然获其鲜美;先辟路者,虽不知其险,然得其便也。故敢于质疑者,必受益无穷。疑,则可温故而知新,则可发问而明智,则可得解其惑——故成大事者,必有质疑之精神也。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读