内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区第三高级中学2022届高三上学期期中考试历史试卷(Word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区第三高级中学2022届高三上学期期中考试历史试卷(Word版,含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 126.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-22 19:49:41 | ||

图片预览

文档简介

临河三中2021~2022学年上学期期中考试

高三(历史)试卷

试卷总分:100分 考试时间:70分钟

姓名 班级 考号

注意事项:1.答卷前,务必将自己的姓名、准考证号等填写在试卷和答题卡上,并正确粘贴条形码。

2.选择题答案用2B铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。非选择题用0.5毫米黑色字迹笔将答案写在答题卡指定位置。在试卷上答题无效。

3.考试结束后,只交答题卡,试卷自己保留,以备讲评使用。

第Ⅰ卷(共48分)

一、选择题:(本题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.西周将王畿之地之外的广阔地域分封给同姓或功臣,让诸侯管理封地。随之而来,如何约束诸侯等社会管理层,便成为西周朝廷面临的关键问题。西周的解决方案是以宗法制来维系分封制,通过宗族认同以培育政治认同。这说明西周政治的显著特征是( )

A.权力日益集中化 B.地方管理分散化

C.家国一体共主化 D.政治关系地缘化

2.汉代名臣黄霸在任职颍川太守期间“力行教化而后诛罚”。治颍川八年“田者让畔,道不拾遗,养视鳏寡,赡助贫穷,狱或八年亡重罪囚”。据此可知,汉代( )

A.社会治理渗透德治教化思想 B.确立了礼法结合的治国理念

C.地方治理形成了统一的标准 D.社会道德伦理水平普遍提高

3.学者余嘉锡曾对东晋南朝的孝道有过总结性的论述:“自中原云扰,五马南浮,虽王纲解纽,风教陵夷,而孝弟(悌)之行,独为朝野所重。……伦常赖以维系,道德由之不亡。”这说明当时( )

A.高度重视家族传承 B.传统伦理影响世风

C.道德水平普遍提高 D.门阀政治影响深远

4.有学者认为,唐代前期中央各级行政机关以及地方诸道州府,行政上皆承受于尚书省。“有事皆申尚书省取裁闻奏,不能径奏君相;诏令制敕亦必先下尚书省详定,然后下百司。”由此可见,尚书省( )

A.剥夺中书与门下省的权力 B.拥有起草诏令制敕的职权

C.阻隔皇帝与各州府的联系 D.成为全国行政运行的枢纽

5.王安石在变法中“募饥民修水利”,以“赈救食力之农”“兴陂塘沟港之废”。与“煮粥赈灾”“开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图( )

A.尽量减轻政府的救灾负担 B.稳定灾区的社会秩序

C.从长远上解决灾民生计问题 D.建立政府抗灾救荒体系

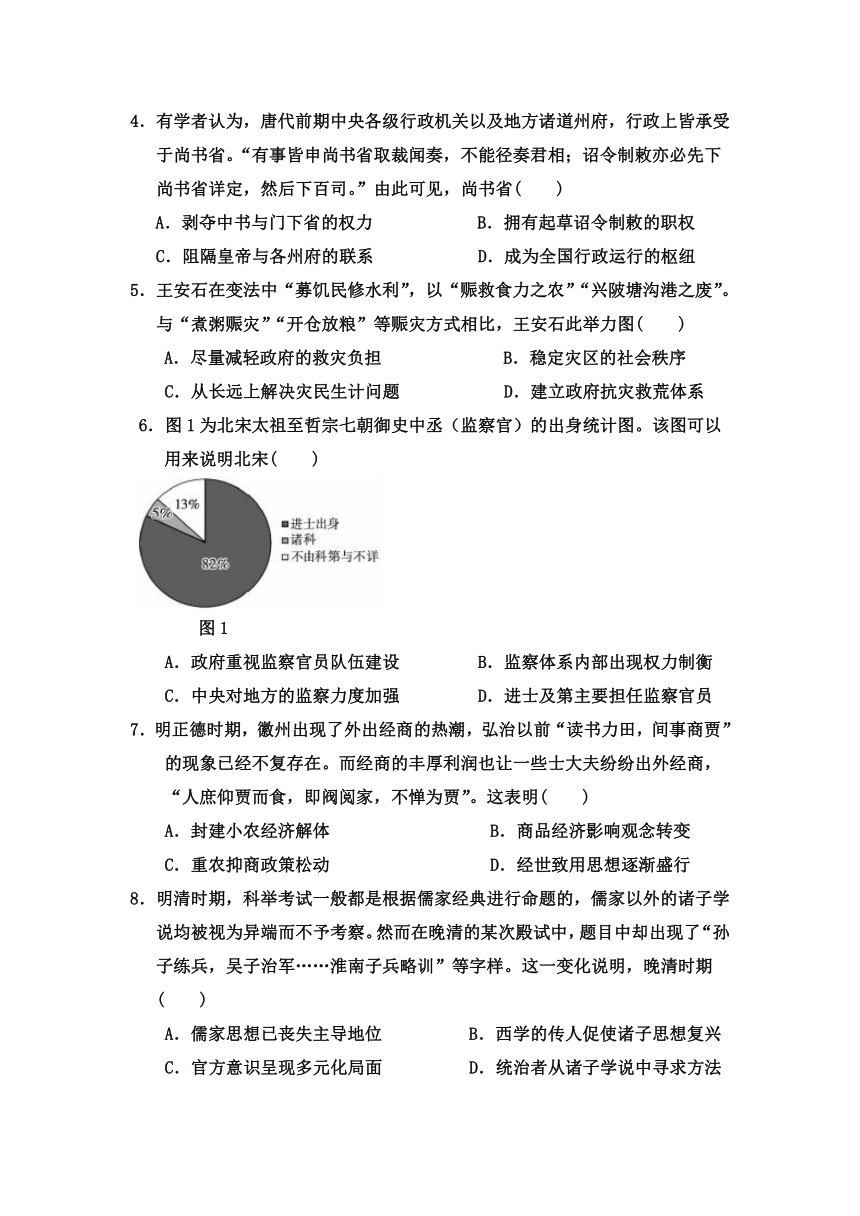

6.图1为北宋太祖至哲宗七朝御史中丞(监察官)的出身统计图。该图可以用来说明北宋( )

图1

A.政府重视监察官员队伍建设 B.监察体系内部出现权力制衡

C.中央对地方的监察力度加强 D.进士及第主要担任监察官员

7.明正德时期,徽州出现了外出经商的热潮,弘治以前“读书力田,间事商贾”的现象已经不复存在。而经商的丰厚利润也让一些士大夫纷纷出外经商,“人庶仰贾而食,即阀阅家,不惮为贾”。这表明( )

A.封建小农经济解体 B.商品经济影响观念转变

C.重农抑商政策松动 D.经世致用思想逐渐盛行

8.明清时期,科举考试一般都是根据儒家经典进行命题的,儒家以外的诸子学说均被视为异端而不予考察。然而在晚清的某次殿试中,题目中却出现了“孙子练兵,吴子治军……淮南子兵略训”等字样。这一变化说明,晚清时期( )

A.儒家思想已丧失主导地位 B.西学的传人促使诸子思想复兴

C.官方意识呈现多元化局面 D.统治者从诸子学说中寻求方法

9.1911年武昌起义爆发后,英.法、美、德、日、俄等列强在中国问题上达成“大国协调”:拒绝给予深陷财政困境的清廷或南京临时政府任何一方贷款,强调只有一个更加稳定的、能够代表全中国的政府才能获得列强的财政支持。列强的这一“大国协调”( )

A.意在挽救清政府的统治 B.使中国民族工业走向衰落

C.实为干涉中国内政找借口 D.表明西方国家赞同辛亥革命

10.洋务运动时期,“江南制造总局的工人不得随意去留”;福州船政局也设有“健丁营”,对工人实行军事管理。这些现象表明,洋务派的军事工业( )

A.具有浓厚的封建性 B.缺少现代企业因素

C.没有使用雇佣劳动 D.符合战时体制需要

11.1912年6月,在上海出版的《新世界》第2期刊登了朱执信译述的《社会主义大家马儿克之学说》,文章比较详细地叙述了《共产党宣言》和《资本论》的基本内容。国内出版的多种报刊如《民立报》《社会》《社会世界》等也出现多篇介绍社会主义的文章。这说明辛亥革命( )

A.推动了马克思主义在中国的传播

B.宣扬了资产阶级民主共和思想

C.提供了舆论自由的社会环境

D.为中共的成立奠定了思想基础

12.19世纪末,严复、康有为等人依据公羊三世说把中国历史划分为“衰世”“乱世”“治世”三个阶段,“衰世”是政教倾颓的阶段,“乱世”是战争频繁、政局变化的时代,“治世”是未来的理想社会。他们通过历史进化观指出当时的中国处于“衰世”。严复、康有为等人提出这一学说的主要目的是( )

A.宣传西方进化论思想 B.恢复古代哲学的地位

C.为变法寻求理论依据 D.启发统治者认清时局

13.20世纪初,清政府在短时间里制定了比较全面的经济法规,涉及近代工业、商业、矿业、铁路、银行、运输、奖赏等方面,拉开了中国近代资本主义经济立法的帷幕。由此可见,清政府的举措( )

A.有利于民族资本主义的发展 B.缓和了尖锐的社会矛盾

C.实现了晚清向法治社会转型 D.保护了手工业者的权益

14.毛泽东说:“我们的国家现在是空前统一的。资产阶级民主革命和社会主义革命的胜利,以及社会主义建设的成就,迅速地改变了旧中国的面貌。祖国的更加美好的将来,正摆在我们的面前。”这段话出自( )

A.《新民主主义论》 B.《论联合政府》

C.《论人民民主专政》 D.《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

15.毛泽东在《湖南农民运动考察报告》中大篇幅介绍《(民国)十五年十一月份各县农协会员数量比较表》,并把它作为立论的重要依据。这份比较表并非是毛泽东自己调查所得,而是湖南省农民协会统计的,另外毛泽东还使用了湖北农民协会的材料。据此可知当时( )

A.该报告是中共的指导性文件 B.大革命中农民运动有所发展

C.中共采取农村包围城市道路 D.国民党已失去对农村的控制

16.全面抗战爆发后,“晋南(根据地)一带在敌区用关羽的忠义来唤醒民众、乡土不做汉奸”;歌唱岳飞的歌“长江大水滚滚流”飘荡在延安的上空。对这些现象解读最为合理的是( )

A.借助通俗文化增强抗战意识 B.华北人民的民族意识开始萌发

C.运用革命理论武装根据地群众 D.广泛动员民众争当抗日英雄

17.上世纪30年代上海《玲珑》杂志上刊登了一篇名为《真正摩登女子》的文章,描述了摩登女郎的常用标准:一是有相当的学问;二是在交际中能酬对,大方而不讨人厌;三是稍懂一些舞蹈;四是能管理家务。这折射出当时的上海社会( )

A.普及了西式生活方式 B.女性的地位得到提高

C.政府主导习俗的演变 D.摆脱了封建伦理束缚

18.中共十八大以来,我国在外交领域呈现出“介”字型布局。“撇”指“丝绸之路经济带”,“捺”指“21世纪海上丝绸之路”,两“竖”分别指“中国、巴基斯坦经济走廊”和“中国、印度、缅甸、孟加拉国经济走廊”。这反映出当代我国外交( )

A.致力于谋求地区性和平 B.侧重与西方国家的沟通

C.对不结盟政策有所调整 D.凸显经济合作的重要性

19.1956年4月《人民日报》发表了《生产组和社员都应该包工包产》。6月浙江省永嘉县在燎原社试验包产到户,成功后,县委决定在全县推广。这( )

A.为家庭承包责任制的实行奠定历史基础

B.解决了农产品分配领域的平均主义问题

C.是农村经济改革理论与实践统一的体现

D.推动了高度集中的计划经济体制的建立

20.下图摘自白宇、刘洁妍《“一带一路”这五年,开启对外交往“新丝路”》。据此可知,中国( )

A.主导国际金融业发展 B.推进经济区域集团化

C.对外经济以投资为主 D.深度促进经济全球化

21.古代雅典实行公开审核制度,鼓励民告官。每位官员经手的账目皆须接受由公众抽签产生的10位会计的核查;离任官员向陪审法庭提交账目后的3日内,由各地域部落抽签产生的10位审计员负责受理公众对离任官员的任何公私指控。这一做法( )

A.扩大了公民的民主权利 B.加强了对公职人员的监督

C.规范了民主集中制程序 D.提高了城邦行政管理效率

22.罗马遗嘱继承法规定,遗嘱人可以自由安排他所控制的家族财产,后来又规定遗嘱人必须在给近亲属留足遗产后,才能根据自己意愿处理剩余财产,以保护家庭其他成员的法定继承权。这表明罗马法( )

A.坚持公平公正的继承原则 B.尊重遗嘱人的自由支配

C.关注民生和人性的解放 D.综合考量权利主体的利益

23.大约在1600年时,经好望角航线运往欧洲的胡椒是100万磅~200万磅,丁香、靛蓝、药品、肉豆等共35万磅~65万磅,而经商队运进地中海的胡椒有300万磅~400万磅,丁香、药品等共有70万磅~100万磅,另外还有生丝50万磅。这说明当时( )

A.西方对东方的依赖性较弱 B.东西贸易全部为生活用品

C.地中海仍是世界贸易中心 D.地中海航线依然十分重要

24.该国的商船吨位占当时欧洲总吨位的3/4,拥有15万艘商船,几乎垄断了海上贸易。挪威的木材、丹麦的鱼类、波兰的粮食、俄国的皮毛、东南亚的香料、印度的棉纺织品、中国的丝绸和瓷器等等,大都由该国商船转运,经该国商人转手销售。上述材料描述的是( )

A.16世纪的西班牙 B.17世纪的荷兰

C.18世纪的美国 D.19世纪的英国

二、非选择题(52分)

25.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

城邦时期,古希腊人在自然哲学的影响下,形成了将自然界物质作为整体的生态意识;城邦对社会经济发展的追求,使得城邦时期的古希腊人形成了合理利用与改造自然界以适应人类生存和发展需要的生态意识;随着古希腊人对自然界研究的深入,他们还认为人与自然的相互影响是人必须面对的现实问题。城邦时期的古希腊人在认识自然界的过程中因为受到宗教、哲学以及对经济发展追求的影响,形成了敬畏自然、利用并改造自然界和始终以人为中心的特点。

——摘编自汪烽《城邦时期古希腊人的生态意识研究》

材料二

西汉儒家秉承先秦儒家“民本”“农本”“节用”“尚礼”等思想,如荀子思想被董仲舒吸收并加以发扬光大,他把天、地、人看作是合为一体的有机整体,形成了“天地人一体说”,确立了中国古代早期的生态系统论认识。这对生态保护而言,利大于弊。西汉儒家在自然资源的利用和生态保护方面,继承了先秦儒家“用之有度,取之有时”的思想,在注意到开发资源可能导致生态灾难、生态系统服务功能的选择和对生态系统中其他生物的感恩等方面,对前人有所超越。但西汉盛行的“灾异说”把生态灾异政治化,使之成为政治斗争的工具,误导了人们对生态灾异真正原因的探求,影响了生态科学的发展。

——摘编自赵杏根《西汉儒家生态思想研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括城邦时期古希腊人的生态意识的特点及其成因。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析西汉儒家生态思想发展的背景并做简要评价。(13分)

26.(12分)阅读材料,回答问题。

材料

——以史为鉴、开创未来,必须坚持中国共产党坚强领导。办好中国的事情,关键在党。

——以史为鉴、开创未来,必须团结带领中国人民不断为美好生活而奋斗。江山就是人民、人民就是江山,打江山、守江山,守的是人民的心。

——以史为鉴、开创未来,必须继续推进马克思主义中国化。马克思主义是我们立党立国的根本指导思想,是我们党的灵魂和旗帜。

——以史为鉴、开创未来,必须坚持和发展中国特色社会主义。走自己的路,是党的全部理论和实践立足点,更是党百年奋斗得出的历史结论。

——摘编自习近平《在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》

从材料中提炼出一个观点,并结合所学的中国近现代史知识加以论证。(要求:观点准确且不能与材料重复,叙述清晰且要史论结合。)

27.(15分)阅读材料,回答问题。

从16世纪中叶到19世纪中叶,我国耕地面积增加不到50%,而人口增加了近3倍,我国传统的农业文明呈现出停滞状态。从19世纪中叶开始,我国传统的农业文明很难抵御西方强大的工业文明的攻击;甲午战败,唤醒有识之士开展维新变法运动,通过转变观念和实践探索,推动中国社会全方位地向近代社会转型。在这次变法中,改良农业的主要措施有:劝谕绅民“兼采中西各法”发展农业;编印“外洋农学诸书”;“于京师设立农工商总局”、“各直省即由各该督抚设立分局”;“设立农务学堂”;“广开农会”,提倡民间普遍采用农业新技术等。变法失败后,变法期间定下的一些农业改良措施,并未停止,农业改良并未中断。可见,我国近代农业的发展,与戊戌变法的推动密不可分。

﹣﹣闵宗殿《晚清时期我国农业的新变化》

(1)根据材料并结合所学知识,指出戊戌变法重视改良农业的原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析戊戌变法农业改革的历史意义。(7分)

高三(历史)答案

CABDC ABDCA CCADB ABDAD BDDB

25.(25分)(1)特点:整体生态观;敬畏自然;以人为中心;关注人与自然的关系;利用与改造自然。(6分,答出三点即可)

成因:社会经济的发展;自然哲学及宗教的影响;人文精神的发展;城邦制度的保障。(6分,答出三点即可)

(2)背景:西汉大一统国家的建立;儒学正统地位的确立;小农经济的恢复与发展。(6分)

评价:适应了西汉加强中央集权的需要;发展了儒家思想;一定程度上保护了当时的生态环境;(4分,答出两点即可)西汉儒家生态观沦为政治斗争的工具;不利于生态科学的发展。(3分,答出一点给2分,答出两点给3分)

26.论题:示例

观点:中国共产党带领中国人民逐步走向民族复兴。(2分)

论证:中国共产党从诞生之初就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。为了实现中华民族的伟大复兴,中国共产党团结带领中国人民经过了北伐战争、土地革命战争、抗日战争、解放战争,推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山,建立了人民当家作主的中华人民共和国,为实现中华民族伟大复兴创造了根本社会条件。新中国成立后,中国共产党团结带领中国人民进行社会主义革命,消灭在中国延续几千年的封建剥削压迫制度,制定新中国第一部宪法,确立社会主义基本制度,推进社会主义建设,实现了中华民族有史以来最为广泛而深刻的社会变革,为实现中华民族伟大复兴奠定了根本政治前提和制度基础。(8分)

由此可见,只有在中国共产党的正确领导下,中国人民才能办好中国自己的事情,中华民族才能稳步走向民族复兴。(2分)

(“示例”仅供参考,不作为评卷唯一标准答案)

27.(1)原因:人地矛盾的激化,粮食危机严重:传统农本思想的影响:西方工业文明的冲击:有识之士的推动:民族危机不断加深等。(8分)

(2)意义:有利于我国近代农业的发展:推动了国家农业管理机构的近代化:有利于西方近代农业科技在中国的传播:促进我国近代农业教育的发展。(7分)

高三(历史)试卷

试卷总分:100分 考试时间:70分钟

姓名 班级 考号

注意事项:1.答卷前,务必将自己的姓名、准考证号等填写在试卷和答题卡上,并正确粘贴条形码。

2.选择题答案用2B铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。非选择题用0.5毫米黑色字迹笔将答案写在答题卡指定位置。在试卷上答题无效。

3.考试结束后,只交答题卡,试卷自己保留,以备讲评使用。

第Ⅰ卷(共48分)

一、选择题:(本题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.西周将王畿之地之外的广阔地域分封给同姓或功臣,让诸侯管理封地。随之而来,如何约束诸侯等社会管理层,便成为西周朝廷面临的关键问题。西周的解决方案是以宗法制来维系分封制,通过宗族认同以培育政治认同。这说明西周政治的显著特征是( )

A.权力日益集中化 B.地方管理分散化

C.家国一体共主化 D.政治关系地缘化

2.汉代名臣黄霸在任职颍川太守期间“力行教化而后诛罚”。治颍川八年“田者让畔,道不拾遗,养视鳏寡,赡助贫穷,狱或八年亡重罪囚”。据此可知,汉代( )

A.社会治理渗透德治教化思想 B.确立了礼法结合的治国理念

C.地方治理形成了统一的标准 D.社会道德伦理水平普遍提高

3.学者余嘉锡曾对东晋南朝的孝道有过总结性的论述:“自中原云扰,五马南浮,虽王纲解纽,风教陵夷,而孝弟(悌)之行,独为朝野所重。……伦常赖以维系,道德由之不亡。”这说明当时( )

A.高度重视家族传承 B.传统伦理影响世风

C.道德水平普遍提高 D.门阀政治影响深远

4.有学者认为,唐代前期中央各级行政机关以及地方诸道州府,行政上皆承受于尚书省。“有事皆申尚书省取裁闻奏,不能径奏君相;诏令制敕亦必先下尚书省详定,然后下百司。”由此可见,尚书省( )

A.剥夺中书与门下省的权力 B.拥有起草诏令制敕的职权

C.阻隔皇帝与各州府的联系 D.成为全国行政运行的枢纽

5.王安石在变法中“募饥民修水利”,以“赈救食力之农”“兴陂塘沟港之废”。与“煮粥赈灾”“开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图( )

A.尽量减轻政府的救灾负担 B.稳定灾区的社会秩序

C.从长远上解决灾民生计问题 D.建立政府抗灾救荒体系

6.图1为北宋太祖至哲宗七朝御史中丞(监察官)的出身统计图。该图可以用来说明北宋( )

图1

A.政府重视监察官员队伍建设 B.监察体系内部出现权力制衡

C.中央对地方的监察力度加强 D.进士及第主要担任监察官员

7.明正德时期,徽州出现了外出经商的热潮,弘治以前“读书力田,间事商贾”的现象已经不复存在。而经商的丰厚利润也让一些士大夫纷纷出外经商,“人庶仰贾而食,即阀阅家,不惮为贾”。这表明( )

A.封建小农经济解体 B.商品经济影响观念转变

C.重农抑商政策松动 D.经世致用思想逐渐盛行

8.明清时期,科举考试一般都是根据儒家经典进行命题的,儒家以外的诸子学说均被视为异端而不予考察。然而在晚清的某次殿试中,题目中却出现了“孙子练兵,吴子治军……淮南子兵略训”等字样。这一变化说明,晚清时期( )

A.儒家思想已丧失主导地位 B.西学的传人促使诸子思想复兴

C.官方意识呈现多元化局面 D.统治者从诸子学说中寻求方法

9.1911年武昌起义爆发后,英.法、美、德、日、俄等列强在中国问题上达成“大国协调”:拒绝给予深陷财政困境的清廷或南京临时政府任何一方贷款,强调只有一个更加稳定的、能够代表全中国的政府才能获得列强的财政支持。列强的这一“大国协调”( )

A.意在挽救清政府的统治 B.使中国民族工业走向衰落

C.实为干涉中国内政找借口 D.表明西方国家赞同辛亥革命

10.洋务运动时期,“江南制造总局的工人不得随意去留”;福州船政局也设有“健丁营”,对工人实行军事管理。这些现象表明,洋务派的军事工业( )

A.具有浓厚的封建性 B.缺少现代企业因素

C.没有使用雇佣劳动 D.符合战时体制需要

11.1912年6月,在上海出版的《新世界》第2期刊登了朱执信译述的《社会主义大家马儿克之学说》,文章比较详细地叙述了《共产党宣言》和《资本论》的基本内容。国内出版的多种报刊如《民立报》《社会》《社会世界》等也出现多篇介绍社会主义的文章。这说明辛亥革命( )

A.推动了马克思主义在中国的传播

B.宣扬了资产阶级民主共和思想

C.提供了舆论自由的社会环境

D.为中共的成立奠定了思想基础

12.19世纪末,严复、康有为等人依据公羊三世说把中国历史划分为“衰世”“乱世”“治世”三个阶段,“衰世”是政教倾颓的阶段,“乱世”是战争频繁、政局变化的时代,“治世”是未来的理想社会。他们通过历史进化观指出当时的中国处于“衰世”。严复、康有为等人提出这一学说的主要目的是( )

A.宣传西方进化论思想 B.恢复古代哲学的地位

C.为变法寻求理论依据 D.启发统治者认清时局

13.20世纪初,清政府在短时间里制定了比较全面的经济法规,涉及近代工业、商业、矿业、铁路、银行、运输、奖赏等方面,拉开了中国近代资本主义经济立法的帷幕。由此可见,清政府的举措( )

A.有利于民族资本主义的发展 B.缓和了尖锐的社会矛盾

C.实现了晚清向法治社会转型 D.保护了手工业者的权益

14.毛泽东说:“我们的国家现在是空前统一的。资产阶级民主革命和社会主义革命的胜利,以及社会主义建设的成就,迅速地改变了旧中国的面貌。祖国的更加美好的将来,正摆在我们的面前。”这段话出自( )

A.《新民主主义论》 B.《论联合政府》

C.《论人民民主专政》 D.《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

15.毛泽东在《湖南农民运动考察报告》中大篇幅介绍《(民国)十五年十一月份各县农协会员数量比较表》,并把它作为立论的重要依据。这份比较表并非是毛泽东自己调查所得,而是湖南省农民协会统计的,另外毛泽东还使用了湖北农民协会的材料。据此可知当时( )

A.该报告是中共的指导性文件 B.大革命中农民运动有所发展

C.中共采取农村包围城市道路 D.国民党已失去对农村的控制

16.全面抗战爆发后,“晋南(根据地)一带在敌区用关羽的忠义来唤醒民众、乡土不做汉奸”;歌唱岳飞的歌“长江大水滚滚流”飘荡在延安的上空。对这些现象解读最为合理的是( )

A.借助通俗文化增强抗战意识 B.华北人民的民族意识开始萌发

C.运用革命理论武装根据地群众 D.广泛动员民众争当抗日英雄

17.上世纪30年代上海《玲珑》杂志上刊登了一篇名为《真正摩登女子》的文章,描述了摩登女郎的常用标准:一是有相当的学问;二是在交际中能酬对,大方而不讨人厌;三是稍懂一些舞蹈;四是能管理家务。这折射出当时的上海社会( )

A.普及了西式生活方式 B.女性的地位得到提高

C.政府主导习俗的演变 D.摆脱了封建伦理束缚

18.中共十八大以来,我国在外交领域呈现出“介”字型布局。“撇”指“丝绸之路经济带”,“捺”指“21世纪海上丝绸之路”,两“竖”分别指“中国、巴基斯坦经济走廊”和“中国、印度、缅甸、孟加拉国经济走廊”。这反映出当代我国外交( )

A.致力于谋求地区性和平 B.侧重与西方国家的沟通

C.对不结盟政策有所调整 D.凸显经济合作的重要性

19.1956年4月《人民日报》发表了《生产组和社员都应该包工包产》。6月浙江省永嘉县在燎原社试验包产到户,成功后,县委决定在全县推广。这( )

A.为家庭承包责任制的实行奠定历史基础

B.解决了农产品分配领域的平均主义问题

C.是农村经济改革理论与实践统一的体现

D.推动了高度集中的计划经济体制的建立

20.下图摘自白宇、刘洁妍《“一带一路”这五年,开启对外交往“新丝路”》。据此可知,中国( )

A.主导国际金融业发展 B.推进经济区域集团化

C.对外经济以投资为主 D.深度促进经济全球化

21.古代雅典实行公开审核制度,鼓励民告官。每位官员经手的账目皆须接受由公众抽签产生的10位会计的核查;离任官员向陪审法庭提交账目后的3日内,由各地域部落抽签产生的10位审计员负责受理公众对离任官员的任何公私指控。这一做法( )

A.扩大了公民的民主权利 B.加强了对公职人员的监督

C.规范了民主集中制程序 D.提高了城邦行政管理效率

22.罗马遗嘱继承法规定,遗嘱人可以自由安排他所控制的家族财产,后来又规定遗嘱人必须在给近亲属留足遗产后,才能根据自己意愿处理剩余财产,以保护家庭其他成员的法定继承权。这表明罗马法( )

A.坚持公平公正的继承原则 B.尊重遗嘱人的自由支配

C.关注民生和人性的解放 D.综合考量权利主体的利益

23.大约在1600年时,经好望角航线运往欧洲的胡椒是100万磅~200万磅,丁香、靛蓝、药品、肉豆等共35万磅~65万磅,而经商队运进地中海的胡椒有300万磅~400万磅,丁香、药品等共有70万磅~100万磅,另外还有生丝50万磅。这说明当时( )

A.西方对东方的依赖性较弱 B.东西贸易全部为生活用品

C.地中海仍是世界贸易中心 D.地中海航线依然十分重要

24.该国的商船吨位占当时欧洲总吨位的3/4,拥有15万艘商船,几乎垄断了海上贸易。挪威的木材、丹麦的鱼类、波兰的粮食、俄国的皮毛、东南亚的香料、印度的棉纺织品、中国的丝绸和瓷器等等,大都由该国商船转运,经该国商人转手销售。上述材料描述的是( )

A.16世纪的西班牙 B.17世纪的荷兰

C.18世纪的美国 D.19世纪的英国

二、非选择题(52分)

25.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

城邦时期,古希腊人在自然哲学的影响下,形成了将自然界物质作为整体的生态意识;城邦对社会经济发展的追求,使得城邦时期的古希腊人形成了合理利用与改造自然界以适应人类生存和发展需要的生态意识;随着古希腊人对自然界研究的深入,他们还认为人与自然的相互影响是人必须面对的现实问题。城邦时期的古希腊人在认识自然界的过程中因为受到宗教、哲学以及对经济发展追求的影响,形成了敬畏自然、利用并改造自然界和始终以人为中心的特点。

——摘编自汪烽《城邦时期古希腊人的生态意识研究》

材料二

西汉儒家秉承先秦儒家“民本”“农本”“节用”“尚礼”等思想,如荀子思想被董仲舒吸收并加以发扬光大,他把天、地、人看作是合为一体的有机整体,形成了“天地人一体说”,确立了中国古代早期的生态系统论认识。这对生态保护而言,利大于弊。西汉儒家在自然资源的利用和生态保护方面,继承了先秦儒家“用之有度,取之有时”的思想,在注意到开发资源可能导致生态灾难、生态系统服务功能的选择和对生态系统中其他生物的感恩等方面,对前人有所超越。但西汉盛行的“灾异说”把生态灾异政治化,使之成为政治斗争的工具,误导了人们对生态灾异真正原因的探求,影响了生态科学的发展。

——摘编自赵杏根《西汉儒家生态思想研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括城邦时期古希腊人的生态意识的特点及其成因。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析西汉儒家生态思想发展的背景并做简要评价。(13分)

26.(12分)阅读材料,回答问题。

材料

——以史为鉴、开创未来,必须坚持中国共产党坚强领导。办好中国的事情,关键在党。

——以史为鉴、开创未来,必须团结带领中国人民不断为美好生活而奋斗。江山就是人民、人民就是江山,打江山、守江山,守的是人民的心。

——以史为鉴、开创未来,必须继续推进马克思主义中国化。马克思主义是我们立党立国的根本指导思想,是我们党的灵魂和旗帜。

——以史为鉴、开创未来,必须坚持和发展中国特色社会主义。走自己的路,是党的全部理论和实践立足点,更是党百年奋斗得出的历史结论。

——摘编自习近平《在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》

从材料中提炼出一个观点,并结合所学的中国近现代史知识加以论证。(要求:观点准确且不能与材料重复,叙述清晰且要史论结合。)

27.(15分)阅读材料,回答问题。

从16世纪中叶到19世纪中叶,我国耕地面积增加不到50%,而人口增加了近3倍,我国传统的农业文明呈现出停滞状态。从19世纪中叶开始,我国传统的农业文明很难抵御西方强大的工业文明的攻击;甲午战败,唤醒有识之士开展维新变法运动,通过转变观念和实践探索,推动中国社会全方位地向近代社会转型。在这次变法中,改良农业的主要措施有:劝谕绅民“兼采中西各法”发展农业;编印“外洋农学诸书”;“于京师设立农工商总局”、“各直省即由各该督抚设立分局”;“设立农务学堂”;“广开农会”,提倡民间普遍采用农业新技术等。变法失败后,变法期间定下的一些农业改良措施,并未停止,农业改良并未中断。可见,我国近代农业的发展,与戊戌变法的推动密不可分。

﹣﹣闵宗殿《晚清时期我国农业的新变化》

(1)根据材料并结合所学知识,指出戊戌变法重视改良农业的原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析戊戌变法农业改革的历史意义。(7分)

高三(历史)答案

CABDC ABDCA CCADB ABDAD BDDB

25.(25分)(1)特点:整体生态观;敬畏自然;以人为中心;关注人与自然的关系;利用与改造自然。(6分,答出三点即可)

成因:社会经济的发展;自然哲学及宗教的影响;人文精神的发展;城邦制度的保障。(6分,答出三点即可)

(2)背景:西汉大一统国家的建立;儒学正统地位的确立;小农经济的恢复与发展。(6分)

评价:适应了西汉加强中央集权的需要;发展了儒家思想;一定程度上保护了当时的生态环境;(4分,答出两点即可)西汉儒家生态观沦为政治斗争的工具;不利于生态科学的发展。(3分,答出一点给2分,答出两点给3分)

26.论题:示例

观点:中国共产党带领中国人民逐步走向民族复兴。(2分)

论证:中国共产党从诞生之初就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。为了实现中华民族的伟大复兴,中国共产党团结带领中国人民经过了北伐战争、土地革命战争、抗日战争、解放战争,推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山,建立了人民当家作主的中华人民共和国,为实现中华民族伟大复兴创造了根本社会条件。新中国成立后,中国共产党团结带领中国人民进行社会主义革命,消灭在中国延续几千年的封建剥削压迫制度,制定新中国第一部宪法,确立社会主义基本制度,推进社会主义建设,实现了中华民族有史以来最为广泛而深刻的社会变革,为实现中华民族伟大复兴奠定了根本政治前提和制度基础。(8分)

由此可见,只有在中国共产党的正确领导下,中国人民才能办好中国自己的事情,中华民族才能稳步走向民族复兴。(2分)

(“示例”仅供参考,不作为评卷唯一标准答案)

27.(1)原因:人地矛盾的激化,粮食危机严重:传统农本思想的影响:西方工业文明的冲击:有识之士的推动:民族危机不断加深等。(8分)

(2)意义:有利于我国近代农业的发展:推动了国家农业管理机构的近代化:有利于西方近代农业科技在中国的传播:促进我国近代农业教育的发展。(7分)

同课章节目录