2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册第1课 中华文明起源和早期国家 课件(37张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册第1课 中华文明起源和早期国家 课件(37张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-22 19:57:11 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

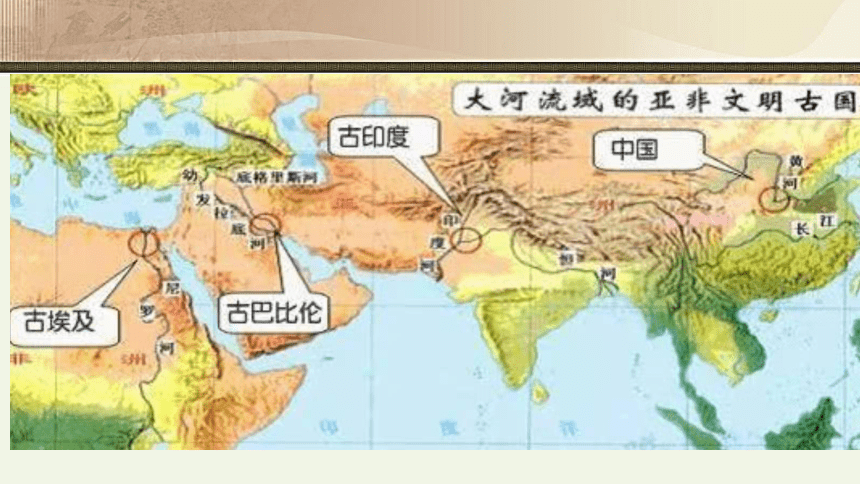

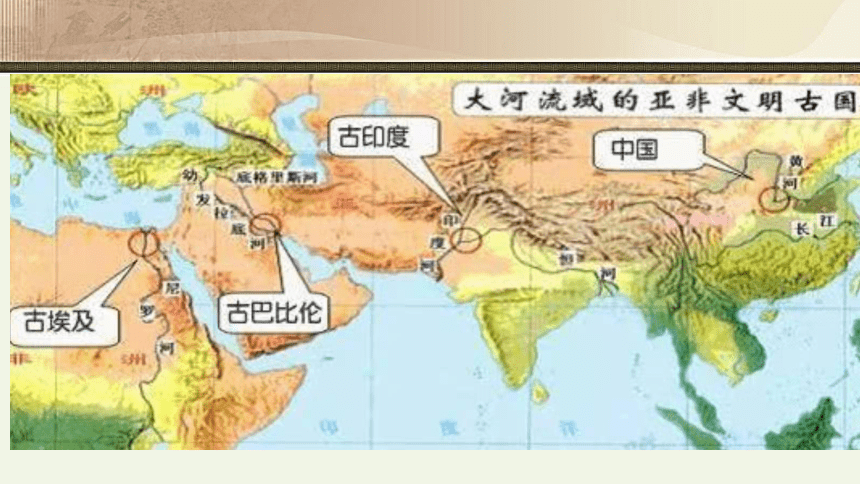

世界四大文明发生时间先后,目前世界史学界普遍认同的说法是:

古巴比伦,公元前4000至公元前2000之间,孕育了阿拉伯文明

古埃及,公元前3200年到公元前500年之间,孕育了非洲文明

古印度,公元前3000年到公元前1700年之间,孕育了南亚文明

中国,公元前2000年至今,孕育了东亚文明。

人类古文明的意义不在于时间的先后,而在于它们是后来诸多文明的发源地,对所在区域产生了巨大的影响。

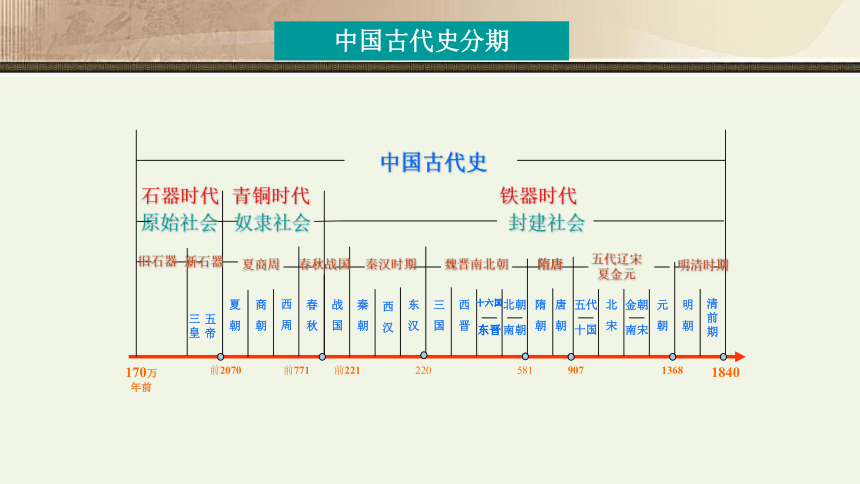

中国历史分期

中国古代史:(——1840)

中国近代史:(1840——1949)

中国现代史:(1949——)

通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系。

通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

中华文明的起源与早期国家

课程标准

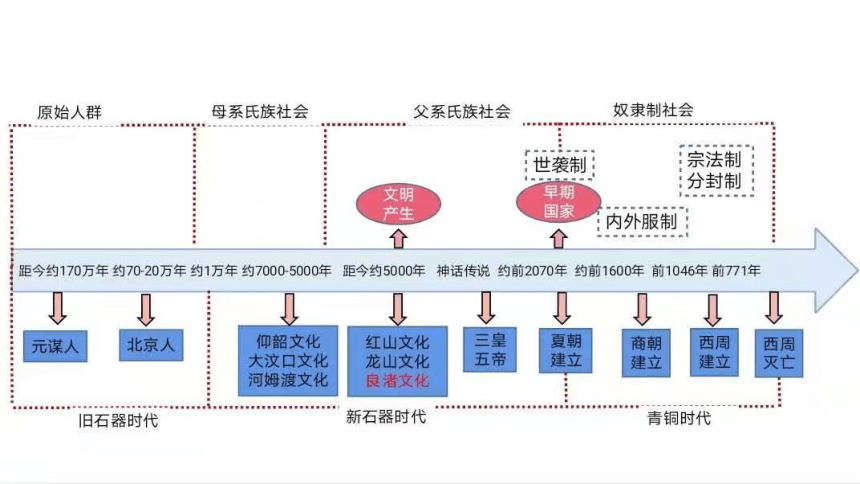

前2070

170万

1万

元谋人

旧石器时代(打制)

新石器时代(打磨)

母系氏族

父系氏族

原始人群

5000

70-20万

北京人

共同劳动

共享成果

私有制产生

阶级分化

河姆渡文化(长下)

大汶口文化(黄下)

仰韶文化(黄中)

良渚文化(长下)

红山文化(辽上)

龙山文化(黄下)

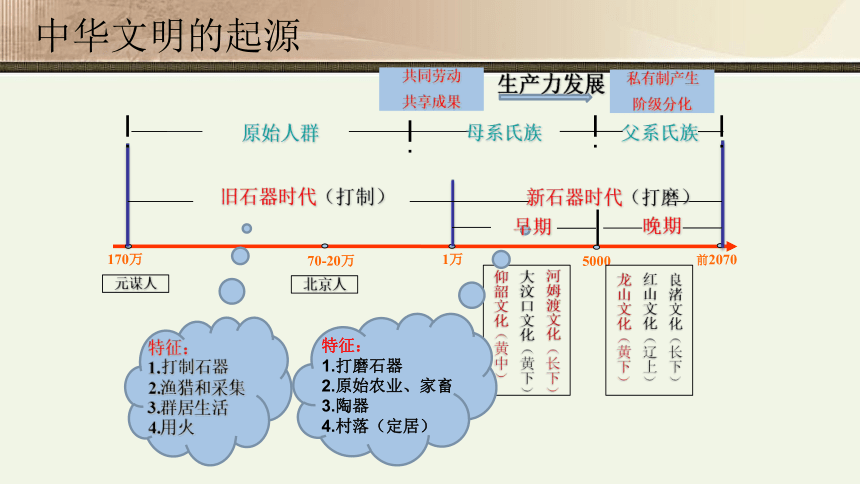

特征:

1.打磨石器

2.原始农业、家畜

3.陶器

4.村落(定居)

特征:

1.打制石器

2.渔猎和采集

3.群居生活

4.用火

早期

晚期

生产力发展

中华文明的起源

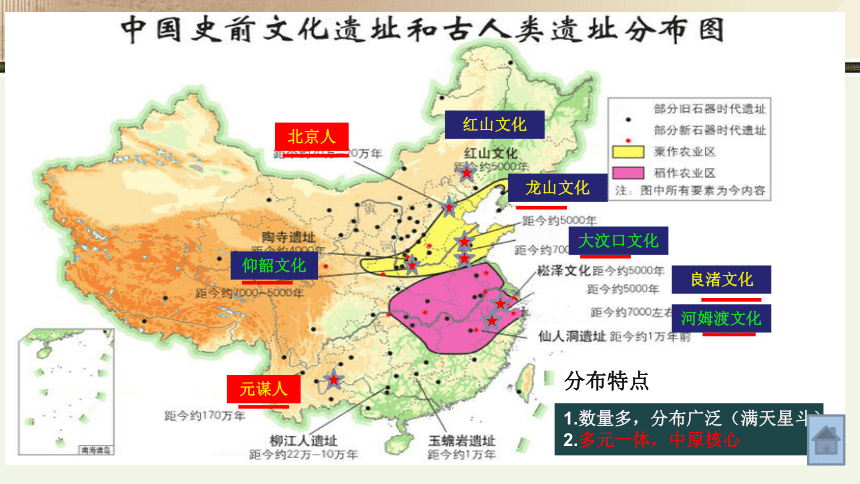

北京人

元谋人

仰韶文化

大汶口文化

龙山文化

河姆渡文化

良渚文化

红山文化

1.数量多,分布广泛(满天星斗)

2.多元一体,中原核心

分布特点

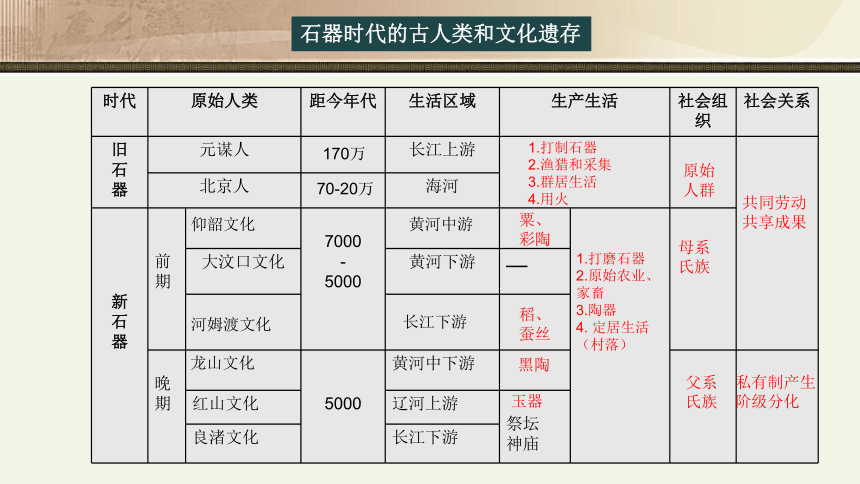

时代 原始人类 距今年代 生活区域 生产生活 社会组织 社会关系

旧 石 器 元谋人 长江上游

北京人 海河 新 石 器 前期 7000 - 5000 大汶口文化 黄河下游 — 晚期 5000 黄河中下游

红山文化 辽河上游 祭坛 神庙 良渚文化 长江下游 石器时代的古人类和文化遗存

170万

70-20万

1.打制石器

2.渔猎和采集

3.群居生活

4.用火

原始

人群

仰韶文化

黄河中游

粟、

彩陶

河姆渡文化

长江下游

稻、

蚕丝

母系

氏族

父系

氏族

龙山文化

黑陶

玉器

共同劳动

共享成果

私有制产生

阶级分化

1.打磨石器

2.原始农业、家畜

3.陶器

4. 定居生活(村落)

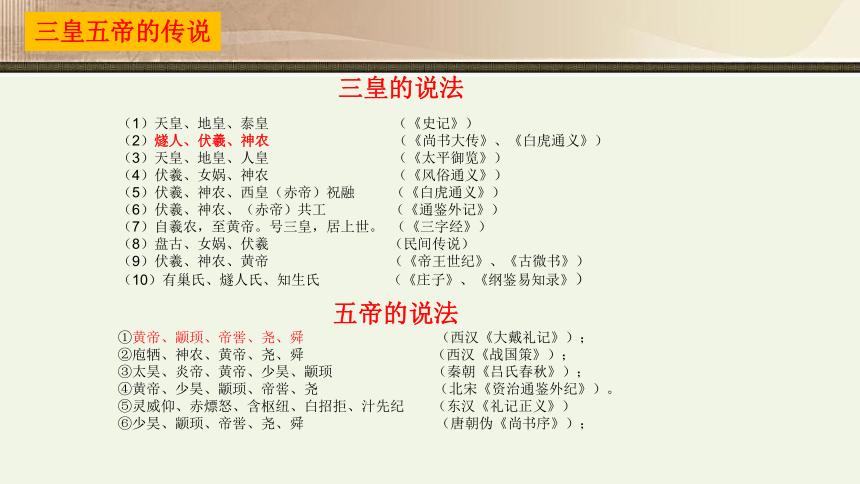

(1)天皇、地皇、泰皇 (《史记》)

(2)燧人、伏羲、神农 (《尚书大传》、《白虎通义》)

(3)天皇、地皇、人皇 (《太平御览》)

(4)伏羲、女娲、神农 (《风俗通义》)

(5)伏羲、神农、西皇(赤帝)祝融 (《白虎通义》)

(6)伏羲、神农、(赤帝)共工 (《通鉴外记》)

(7)自羲农,至黄帝。号三皇,居上世。 (《三字经》)

(8)盘古、女娲、伏羲 (民间传说)

(9)伏羲、神农、黄帝 (《帝王世纪》、《古微书》)

(10)有巢氏、燧人氏、知生氏 (《庄子》、《纲鉴易知录》)

三皇的说法

五帝的说法

①黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜 (西汉《大戴礼记》);

②庖牺、神农、黄帝、尧、舜 (西汉《战国策》);

③太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼 (秦朝《吕氏春秋》);

④黄帝、少昊、颛顼、帝喾、尧 (北宋《资治通鉴外纪》)。

⑤灵威仰、赤熛怒、含枢纽、白招拒、汁先纪 (东汉《礼记正义》)

⑥少昊、颛顼、帝喾、尧、舜 (唐朝伪《尚书序》);

三皇五帝的传说

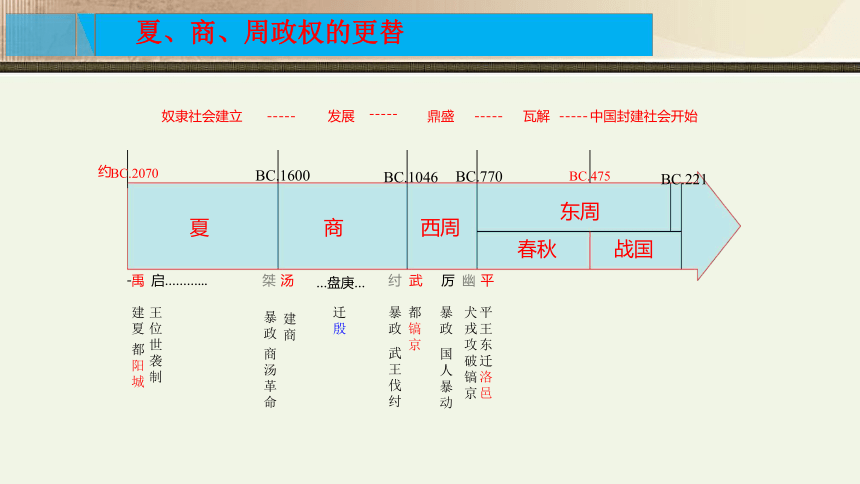

奴隶社会建立

-----

发展

鼎盛

-----

瓦解

-----

约

BC.2070

BC.1600

BC.1046

BC.770

BC.221

夏

商

西周

东周

春秋

战国

BC.475

中国封建社会开始

禹

-

启………...

桀

汤

…盘庚…

纣

武

厉

幽

平

建

夏

都

阳

城

王

位

世

袭

制

暴

政

商

汤

革

命

建

商

都

镐

京

迁

殷

暴

政

武

王

伐

纣

暴

政

国

人

暴

动

平

王

东

迁

洛

邑

犬

戎

攻

破

镐

京

夏、商、周政权的更替

-----

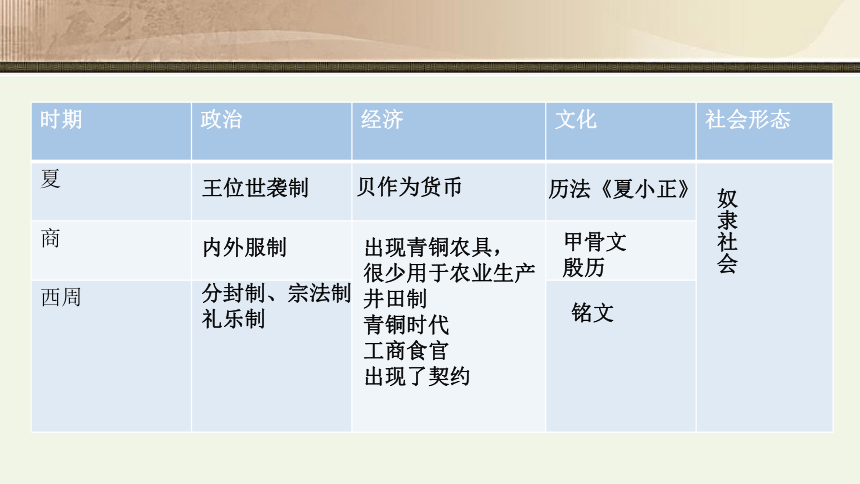

时期 政治 经济 文化 社会形态

夏

商 西周 王位世袭制

内外服制

出现青铜农具,

很少用于农业生产

井田制

青铜时代

工商食官

出现了契约

贝作为货币

分封制、宗法制

礼乐制

甲骨文

殷历

铭文

奴隶社会

历法《夏小正》

材料一 益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。

——《史记·夏本纪》

材料二 启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。

——《战国策· 燕策一》

材料三 大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子。

——《礼记·礼运》

材料四 天下为家,各亲其亲,各子其子。

——《史记·夏本记》

禹死后,启继位,世袭制代替了禅让制,“公天下”变成了“家天下”, 权力传承:传贤→传子。

夏朝的传承

夏朝的国家管理

中央机构:设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。

地方官理:聚族而居,夏王直接统治夏后氏部落,其他部族实行间接统治。

夏王是最高统治者。

中央

:商王是最高统治者,之下设有尹及各类事务官。

地方

:内外服制度

内服:指商王直接控制的王畿地区

外服:指商王间接控制的方国和部落(控制力有限)

商朝:

1.

目 的

:

㈠

分封制

巩固统治

西周政治:

2.分封对象:

阅读下列材料:指出西周分封的对象及特点有哪些?

材料一:

“武王追思先圣王,乃襃封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之

后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭于燕。封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封。“

——《史记·周本纪》

材

料

二

:

(

周

公

)

兼

制

天

下

,

立

七

十

一

国

,

姬

姓

独

居

五

十

三

人。

——《荀子·儒效》

西周的政治制度

---

分封制

分封对象:王族、功臣、先代贵族

特 点:以同姓贵族为主体,以血缘关系为纽带

1.

目 的

:

2.

分封对象:

㈠

分封制

巩固统治

王族、功臣和前朝贵族,以王族为主(同姓,异姓)

(1)以血缘关系为纽带

(2)层层分封,等级森严(天子-诸侯-卿大夫-士)

(3)地方权力大,独立性强

3.

特点:

4.作用:

西周政治:

材料一:从夏后氏比较笼统的霸权,经过商人同心圆布局的统治机制,最后到西周的封建网络,这三个阶段的发展促使“中原”成为中央政权的基地,而又以同心圆的方式扩散其势力于各处。

——许倬[zhuō] 云《说中国》

材料二:西周分封,诚然有其巧妙之处,却也有先天带来的弊病,分封越多,宗周越弱;时间越久,亲情越疏...终究因为天灾人祸,内忧外患,纷至沓来,宗周灭亡,王纲解组,那一个庞大的网络,一旦崩散。

——许倬[zhuō] 云《我者与他者》

分封制

阅读两段材料,归纳分封制的作用

◆作用

有利:开发了边远地区,扩大了统治范围,国家政权逐渐由松散趋向严密。

不利:诸侯国具有相当大的独立性,西周后期王室衰微,形成了强大的地方割据力量。

西周政治(约BC1600年-BC1046年)

1.

目 的

:

2.

分封对象:

㈠

分封制

巩固统治

王族、功臣和前朝贵族,以王族为主(同姓,异姓)

(1)以血缘关系为纽带

(2)层层分封,等级森严(天子-诸侯-卿大夫-士)

(3)地方权力大,独立性强

3.

特点:

4.作用:

(1)加强了王权,确立了周王“天下共主”地位

(2)巩固了统治,扩大了疆域,促进边远地区的开发。

积极:

诸侯权力大,独立性强,容易导致分裂割据

消极:

1.定义:

是具有血缘关系的宗族组织内部的制度,即按父系血缘的亲疏来确定权力、土地和财产的继承与分配的制度。

(二)宗法制

2.特点:

西周政治:

宗法制与分封制的关系

互为表里,分封制是宗法制在政治上的体现(表),宗法制是分封制的基础(里)。

1.

目 的

:

2.

分封对象:

㈠

分封制

巩固统治

王族、功臣和前朝贵族,以王族为主(同姓,异姓)

(1)以血缘关系为纽带

(2)层层分封,等级森严(天子-诸侯-卿大夫-士)

(3)地方权力大,独立性强

3.

特点:

4.作用:

(1)加强了王权,确立了周王“天下共主”地位

(2)巩固了统治,扩大了疆域,促进边远地区的开发。

积极:

诸侯权力大,独立性强,容易导致分裂割据

消极:

1.定义:

是具有血缘关系的宗族组织内部的制度,即按父系血缘的亲疏来确定权力、土地和财产的继承与分配的制度。

(二)宗法制

2.特点:

3.作用:

西周政治:

a.核心“嫡长子继承制”

b.血缘政治结合;

c..大宗、小宗具有相对性

有利于解决统治阶级内部在权力和财产方面的冲突,缓和矛盾,凝聚宗族;保证各级享有世卿世禄的特权

社会经济性质:

奴隶制社会经济

农业

土地制度

—

井田制

生产方式

—

奴隶集体劳动

手工业

青铜铸造业,青铜时代

生产工具

—

木石为主,青铜农具出现,但很少

商周经济:

实质:奴隶主土地国有制,各级贵族对土地只有使用权,而没有所有权

越王勾践剑

考古学家在春秋时期的古墓中发现了越王勾践剑。这是一把制作工艺十分高超的青铜剑。剑已在地下埋藏了2300多年,但出土时仍完好如新,拔剑出鞘,寒光闪闪, 毫无锈蚀。全剑长55.6厘米,刀薄锋利,试之以纸, 二十余层一划而破。

材料一:“皇天无亲,惟德是辅;民心无常,惟惠之怀”——《尚书·蔡仲之命》

材料二:

材料一、二反映了怎样的思想

早期民本思想

重天敬鬼

敬德保民

三代

夏、商、周

公元前2070年,夏禹奴隶制国家建立。

约公元前1600年,商朝(殷朝)建立。

公元前1046年,周武王伐商,建立周朝

王位世袭制,间接、直接统治相结合,二里头文化

殷墟遗址,甲骨文,青铜器,内外服制度

制度:分封制度-天下归姬,宗法制度-天下归嫡;

井田制度-天下归王,礼乐制度-天下归序。

政治:国人暴动,共和行政,犬戎破京

中华文明脉络清,先秦三代初建功!

中国早期国家的基本特征

文化

经济

政治

木石生产

青铜鼎盛

土地国有

血缘政治

神权色彩

象形文字

礼乐文化

尚未集权

祖先崇拜

家国同构

敬天保民

集体劳作

中国早期国家特征

1、司马迁著《史记》时,文献关于黄帝的记述内容不一甚至荒诞,有人据以否定黄帝的真实性。司马迁游历各地,常常遇到人们传颂黄帝的事迹。有鉴于此,他从文献中“择其言尤雅者”,编成黄帝的事迹列于本纪之首。这一撰述过程表明( )

A.《史记》关于黄帝的记录准确可信

B.传说一定程度上可以反映历史真实

C.历史文献记录应当与口头传说相印证

D.最完整的历史文本记录的历史最真实

2、“年” 在甲骨文中为一个人扛着“禾”,寓意丰收。商代甲骨卜辞中,有大量“受禾”、“求年”、“有足雨”的内容。这反映了当时( )

A.农业生产已是重要的经济活动

B.农业的收成与祭祀活动密切相关

C.巫师是农业生产的重要组织者

D.自然环境恶化影响农业生产

3、商汤伐夏时说:“有夏多罪,天命殛之”;盘庚迁都时对众人说:“天其永我命于兹新邑”;周武王伐纣时也曾说:“商罪贯盈,天命诛之”。下列与材料主旨最相符的是( )

A.统治者以占卜方式决定国家大事

B.神权长期被政权所控制

C.统治者借神权抬高自己权威

D.统治者借武力强化统治

4、周代分封制下,各封国贵族按“周礼”行事,学说统一的“雅言”,促进了各地文化的整合。周代的“雅言”最早应起源于现在的( )

A.河南 B.河北 C.陕西 D.山东

5、有学者认为商周祭祖动机不同,前者出于对祖先神性力量的尊崇和敬畏,祈求得到祖先的保佑;而西周祭祖既是为了得到祖先福佑,也是为了敬宗睦族,张扬孝德。该学者认为从商到周祭祖动机的变化反映了( )

A.商、周两朝都崇尚对祖先的祭拜

B.商周对祖先的崇拜程度不断降低

C.敦睦亲族成为祭祖的首要目的

D.西周的祖先崇拜具有世俗化特点

6、《诗经·大雅》祭祀乐歌有谓:“文王在上,於[yú]昭于天。周虽旧邦,其命维新。……文王陟[zhì](升)降,在帝左右。……文王孙子,本支百世。凡周之士,不显亦世。”诗文形象地反映了西周的政治风格。下列项中,对此解读正确的是( )

①神权与王权结合 ②“传贤”演化为“传子”

③以旧邦维护政治联系 ④按血缘宗族关系分配政治权力

A.①④ B.②③ C.①②④ D.②③④

【答案】A

【解析】材料“文王在上,於昭于天”,利用神权强化王权,故①正确;夏朝王位世袭制标志着“传贤”演化为“传子”,故②错误,材料“周虽旧邦,其命维新”,可见西周注重制度的创新,而非以旧邦维护政治联系,故③错误;材料西周宗法制是按血缘宗族关系分配政治权力,故④正确;选择A项符合题意。

7. 近年江西新干出土了一批商代青铜农具,有犁、耜、斧、铲、镰等,种类较为齐全。某些类型的农具还是首次发现,更无使用之痕。不少农具铸有云纹、兽面纹、 蝉纹等具有神秘意义的纹饰,绝非一般农具所能铸刻。这反映出

A.青铜农具最早出现于江西新干 B.成套青铜农具有利于精耕细作

C.青铜农具基本不用于农业生产 D.全国经济重心已经转移到南方

【答案】C

【解析】”首次发现,更无使用之痕迹",”铸有云纹、兽面纹、蝉纹等具有神秘意义的纹饰,

绝非一般农具所能铸刻” 表明这时期江西出土的成套农具并非用于耕地,更多的是发挥礼器的作用,说明这时期青铜农具基本不用于农业生产,故选C项;材料内容说明江西新干出青铜农具,没有体现青铜农具最早出现的地区,无法得出青铜农具最早出土于江西新干的结论,排除A项; "更无使用之痕迹"说明这时期青铜农具基本不用于农业生产,因此无法得出成套青铜农具是否有利于精耕细作的结论,排除B项;全国经济重心转移到南方是在南宋时期,时间不符,排除D项。

世界四大文明发生时间先后,目前世界史学界普遍认同的说法是:

古巴比伦,公元前4000至公元前2000之间,孕育了阿拉伯文明

古埃及,公元前3200年到公元前500年之间,孕育了非洲文明

古印度,公元前3000年到公元前1700年之间,孕育了南亚文明

中国,公元前2000年至今,孕育了东亚文明。

人类古文明的意义不在于时间的先后,而在于它们是后来诸多文明的发源地,对所在区域产生了巨大的影响。

中国历史分期

中国古代史:(——1840)

中国近代史:(1840——1949)

中国现代史:(1949——)

通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系。

通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

中华文明的起源与早期国家

课程标准

前2070

170万

1万

元谋人

旧石器时代(打制)

新石器时代(打磨)

母系氏族

父系氏族

原始人群

5000

70-20万

北京人

共同劳动

共享成果

私有制产生

阶级分化

河姆渡文化(长下)

大汶口文化(黄下)

仰韶文化(黄中)

良渚文化(长下)

红山文化(辽上)

龙山文化(黄下)

特征:

1.打磨石器

2.原始农业、家畜

3.陶器

4.村落(定居)

特征:

1.打制石器

2.渔猎和采集

3.群居生活

4.用火

早期

晚期

生产力发展

中华文明的起源

北京人

元谋人

仰韶文化

大汶口文化

龙山文化

河姆渡文化

良渚文化

红山文化

1.数量多,分布广泛(满天星斗)

2.多元一体,中原核心

分布特点

时代 原始人类 距今年代 生活区域 生产生活 社会组织 社会关系

旧 石 器 元谋人 长江上游

北京人 海河 新 石 器 前期 7000 - 5000 大汶口文化 黄河下游 — 晚期 5000 黄河中下游

红山文化 辽河上游 祭坛 神庙 良渚文化 长江下游 石器时代的古人类和文化遗存

170万

70-20万

1.打制石器

2.渔猎和采集

3.群居生活

4.用火

原始

人群

仰韶文化

黄河中游

粟、

彩陶

河姆渡文化

长江下游

稻、

蚕丝

母系

氏族

父系

氏族

龙山文化

黑陶

玉器

共同劳动

共享成果

私有制产生

阶级分化

1.打磨石器

2.原始农业、家畜

3.陶器

4. 定居生活(村落)

(1)天皇、地皇、泰皇 (《史记》)

(2)燧人、伏羲、神农 (《尚书大传》、《白虎通义》)

(3)天皇、地皇、人皇 (《太平御览》)

(4)伏羲、女娲、神农 (《风俗通义》)

(5)伏羲、神农、西皇(赤帝)祝融 (《白虎通义》)

(6)伏羲、神农、(赤帝)共工 (《通鉴外记》)

(7)自羲农,至黄帝。号三皇,居上世。 (《三字经》)

(8)盘古、女娲、伏羲 (民间传说)

(9)伏羲、神农、黄帝 (《帝王世纪》、《古微书》)

(10)有巢氏、燧人氏、知生氏 (《庄子》、《纲鉴易知录》)

三皇的说法

五帝的说法

①黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜 (西汉《大戴礼记》);

②庖牺、神农、黄帝、尧、舜 (西汉《战国策》);

③太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼 (秦朝《吕氏春秋》);

④黄帝、少昊、颛顼、帝喾、尧 (北宋《资治通鉴外纪》)。

⑤灵威仰、赤熛怒、含枢纽、白招拒、汁先纪 (东汉《礼记正义》)

⑥少昊、颛顼、帝喾、尧、舜 (唐朝伪《尚书序》);

三皇五帝的传说

奴隶社会建立

-----

发展

鼎盛

-----

瓦解

-----

约

BC.2070

BC.1600

BC.1046

BC.770

BC.221

夏

商

西周

东周

春秋

战国

BC.475

中国封建社会开始

禹

-

启………...

桀

汤

…盘庚…

纣

武

厉

幽

平

建

夏

都

阳

城

王

位

世

袭

制

暴

政

商

汤

革

命

建

商

都

镐

京

迁

殷

暴

政

武

王

伐

纣

暴

政

国

人

暴

动

平

王

东

迁

洛

邑

犬

戎

攻

破

镐

京

夏、商、周政权的更替

-----

时期 政治 经济 文化 社会形态

夏

商 西周 王位世袭制

内外服制

出现青铜农具,

很少用于农业生产

井田制

青铜时代

工商食官

出现了契约

贝作为货币

分封制、宗法制

礼乐制

甲骨文

殷历

铭文

奴隶社会

历法《夏小正》

材料一 益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。

——《史记·夏本纪》

材料二 启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。

——《战国策· 燕策一》

材料三 大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子。

——《礼记·礼运》

材料四 天下为家,各亲其亲,各子其子。

——《史记·夏本记》

禹死后,启继位,世袭制代替了禅让制,“公天下”变成了“家天下”, 权力传承:传贤→传子。

夏朝的传承

夏朝的国家管理

中央机构:设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。

地方官理:聚族而居,夏王直接统治夏后氏部落,其他部族实行间接统治。

夏王是最高统治者。

中央

:商王是最高统治者,之下设有尹及各类事务官。

地方

:内外服制度

内服:指商王直接控制的王畿地区

外服:指商王间接控制的方国和部落(控制力有限)

商朝:

1.

目 的

:

㈠

分封制

巩固统治

西周政治:

2.分封对象:

阅读下列材料:指出西周分封的对象及特点有哪些?

材料一:

“武王追思先圣王,乃襃封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之

后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭于燕。封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封。“

——《史记·周本纪》

材

料

二

:

(

周

公

)

兼

制

天

下

,

立

七

十

一

国

,

姬

姓

独

居

五

十

三

人。

——《荀子·儒效》

西周的政治制度

---

分封制

分封对象:王族、功臣、先代贵族

特 点:以同姓贵族为主体,以血缘关系为纽带

1.

目 的

:

2.

分封对象:

㈠

分封制

巩固统治

王族、功臣和前朝贵族,以王族为主(同姓,异姓)

(1)以血缘关系为纽带

(2)层层分封,等级森严(天子-诸侯-卿大夫-士)

(3)地方权力大,独立性强

3.

特点:

4.作用:

西周政治:

材料一:从夏后氏比较笼统的霸权,经过商人同心圆布局的统治机制,最后到西周的封建网络,这三个阶段的发展促使“中原”成为中央政权的基地,而又以同心圆的方式扩散其势力于各处。

——许倬[zhuō] 云《说中国》

材料二:西周分封,诚然有其巧妙之处,却也有先天带来的弊病,分封越多,宗周越弱;时间越久,亲情越疏...终究因为天灾人祸,内忧外患,纷至沓来,宗周灭亡,王纲解组,那一个庞大的网络,一旦崩散。

——许倬[zhuō] 云《我者与他者》

分封制

阅读两段材料,归纳分封制的作用

◆作用

有利:开发了边远地区,扩大了统治范围,国家政权逐渐由松散趋向严密。

不利:诸侯国具有相当大的独立性,西周后期王室衰微,形成了强大的地方割据力量。

西周政治(约BC1600年-BC1046年)

1.

目 的

:

2.

分封对象:

㈠

分封制

巩固统治

王族、功臣和前朝贵族,以王族为主(同姓,异姓)

(1)以血缘关系为纽带

(2)层层分封,等级森严(天子-诸侯-卿大夫-士)

(3)地方权力大,独立性强

3.

特点:

4.作用:

(1)加强了王权,确立了周王“天下共主”地位

(2)巩固了统治,扩大了疆域,促进边远地区的开发。

积极:

诸侯权力大,独立性强,容易导致分裂割据

消极:

1.定义:

是具有血缘关系的宗族组织内部的制度,即按父系血缘的亲疏来确定权力、土地和财产的继承与分配的制度。

(二)宗法制

2.特点:

西周政治:

宗法制与分封制的关系

互为表里,分封制是宗法制在政治上的体现(表),宗法制是分封制的基础(里)。

1.

目 的

:

2.

分封对象:

㈠

分封制

巩固统治

王族、功臣和前朝贵族,以王族为主(同姓,异姓)

(1)以血缘关系为纽带

(2)层层分封,等级森严(天子-诸侯-卿大夫-士)

(3)地方权力大,独立性强

3.

特点:

4.作用:

(1)加强了王权,确立了周王“天下共主”地位

(2)巩固了统治,扩大了疆域,促进边远地区的开发。

积极:

诸侯权力大,独立性强,容易导致分裂割据

消极:

1.定义:

是具有血缘关系的宗族组织内部的制度,即按父系血缘的亲疏来确定权力、土地和财产的继承与分配的制度。

(二)宗法制

2.特点:

3.作用:

西周政治:

a.核心“嫡长子继承制”

b.血缘政治结合;

c..大宗、小宗具有相对性

有利于解决统治阶级内部在权力和财产方面的冲突,缓和矛盾,凝聚宗族;保证各级享有世卿世禄的特权

社会经济性质:

奴隶制社会经济

农业

土地制度

—

井田制

生产方式

—

奴隶集体劳动

手工业

青铜铸造业,青铜时代

生产工具

—

木石为主,青铜农具出现,但很少

商周经济:

实质:奴隶主土地国有制,各级贵族对土地只有使用权,而没有所有权

越王勾践剑

考古学家在春秋时期的古墓中发现了越王勾践剑。这是一把制作工艺十分高超的青铜剑。剑已在地下埋藏了2300多年,但出土时仍完好如新,拔剑出鞘,寒光闪闪, 毫无锈蚀。全剑长55.6厘米,刀薄锋利,试之以纸, 二十余层一划而破。

材料一:“皇天无亲,惟德是辅;民心无常,惟惠之怀”——《尚书·蔡仲之命》

材料二:

材料一、二反映了怎样的思想

早期民本思想

重天敬鬼

敬德保民

三代

夏、商、周

公元前2070年,夏禹奴隶制国家建立。

约公元前1600年,商朝(殷朝)建立。

公元前1046年,周武王伐商,建立周朝

王位世袭制,间接、直接统治相结合,二里头文化

殷墟遗址,甲骨文,青铜器,内外服制度

制度:分封制度-天下归姬,宗法制度-天下归嫡;

井田制度-天下归王,礼乐制度-天下归序。

政治:国人暴动,共和行政,犬戎破京

中华文明脉络清,先秦三代初建功!

中国早期国家的基本特征

文化

经济

政治

木石生产

青铜鼎盛

土地国有

血缘政治

神权色彩

象形文字

礼乐文化

尚未集权

祖先崇拜

家国同构

敬天保民

集体劳作

中国早期国家特征

1、司马迁著《史记》时,文献关于黄帝的记述内容不一甚至荒诞,有人据以否定黄帝的真实性。司马迁游历各地,常常遇到人们传颂黄帝的事迹。有鉴于此,他从文献中“择其言尤雅者”,编成黄帝的事迹列于本纪之首。这一撰述过程表明( )

A.《史记》关于黄帝的记录准确可信

B.传说一定程度上可以反映历史真实

C.历史文献记录应当与口头传说相印证

D.最完整的历史文本记录的历史最真实

2、“年” 在甲骨文中为一个人扛着“禾”,寓意丰收。商代甲骨卜辞中,有大量“受禾”、“求年”、“有足雨”的内容。这反映了当时( )

A.农业生产已是重要的经济活动

B.农业的收成与祭祀活动密切相关

C.巫师是农业生产的重要组织者

D.自然环境恶化影响农业生产

3、商汤伐夏时说:“有夏多罪,天命殛之”;盘庚迁都时对众人说:“天其永我命于兹新邑”;周武王伐纣时也曾说:“商罪贯盈,天命诛之”。下列与材料主旨最相符的是( )

A.统治者以占卜方式决定国家大事

B.神权长期被政权所控制

C.统治者借神权抬高自己权威

D.统治者借武力强化统治

4、周代分封制下,各封国贵族按“周礼”行事,学说统一的“雅言”,促进了各地文化的整合。周代的“雅言”最早应起源于现在的( )

A.河南 B.河北 C.陕西 D.山东

5、有学者认为商周祭祖动机不同,前者出于对祖先神性力量的尊崇和敬畏,祈求得到祖先的保佑;而西周祭祖既是为了得到祖先福佑,也是为了敬宗睦族,张扬孝德。该学者认为从商到周祭祖动机的变化反映了( )

A.商、周两朝都崇尚对祖先的祭拜

B.商周对祖先的崇拜程度不断降低

C.敦睦亲族成为祭祖的首要目的

D.西周的祖先崇拜具有世俗化特点

6、《诗经·大雅》祭祀乐歌有谓:“文王在上,於[yú]昭于天。周虽旧邦,其命维新。……文王陟[zhì](升)降,在帝左右。……文王孙子,本支百世。凡周之士,不显亦世。”诗文形象地反映了西周的政治风格。下列项中,对此解读正确的是( )

①神权与王权结合 ②“传贤”演化为“传子”

③以旧邦维护政治联系 ④按血缘宗族关系分配政治权力

A.①④ B.②③ C.①②④ D.②③④

【答案】A

【解析】材料“文王在上,於昭于天”,利用神权强化王权,故①正确;夏朝王位世袭制标志着“传贤”演化为“传子”,故②错误,材料“周虽旧邦,其命维新”,可见西周注重制度的创新,而非以旧邦维护政治联系,故③错误;材料西周宗法制是按血缘宗族关系分配政治权力,故④正确;选择A项符合题意。

7. 近年江西新干出土了一批商代青铜农具,有犁、耜、斧、铲、镰等,种类较为齐全。某些类型的农具还是首次发现,更无使用之痕。不少农具铸有云纹、兽面纹、 蝉纹等具有神秘意义的纹饰,绝非一般农具所能铸刻。这反映出

A.青铜农具最早出现于江西新干 B.成套青铜农具有利于精耕细作

C.青铜农具基本不用于农业生产 D.全国经济重心已经转移到南方

【答案】C

【解析】”首次发现,更无使用之痕迹",”铸有云纹、兽面纹、蝉纹等具有神秘意义的纹饰,

绝非一般农具所能铸刻” 表明这时期江西出土的成套农具并非用于耕地,更多的是发挥礼器的作用,说明这时期青铜农具基本不用于农业生产,故选C项;材料内容说明江西新干出青铜农具,没有体现青铜农具最早出现的地区,无法得出青铜农具最早出土于江西新干的结论,排除A项; "更无使用之痕迹"说明这时期青铜农具基本不用于农业生产,因此无法得出成套青铜农具是否有利于精耕细作的结论,排除B项;全国经济重心转移到南方是在南宋时期,时间不符,排除D项。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进