黑龙江省大庆市肇州县高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试语文试卷(Word版含答案)

文档属性

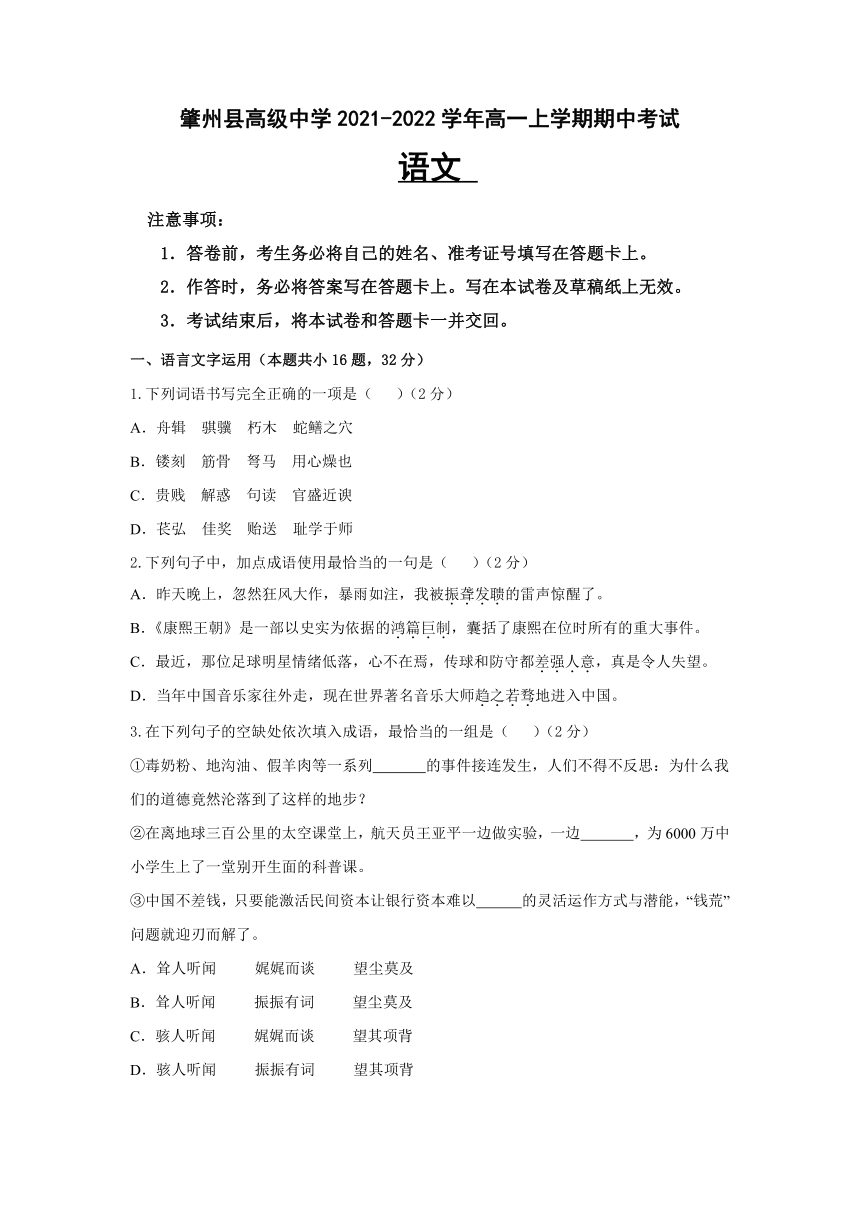

| 名称 | 黑龙江省大庆市肇州县高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试语文试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 75.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-22 15:48:07 | ||

图片预览

文档简介

肇州县高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试

语文

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.作答时,务必将答案写在答题卡上。写在本试卷及草稿纸上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、语言文字运用(本题共小16题,32分)

1.下列词语书写完全正确的一项是( )(2分)

A.舟辑 骐骥 朽木 蛇鳝之穴

B.镂刻 筋骨 弩马 用心燥也

C.贵贱 解惑 句读 官盛近谀

D.苌弘 佳奖 贻送 耻学于师

2.下列句子中,加点成语使用最恰当的一句是( )(2分)

A.昨天晚上,忽然狂风大作,暴雨如注,我被振聋发聩的雷声惊醒了。

B.《康熙王朝》是一部以史实为依据的鸿篇巨制,囊括了康熙在位时所有的重大事件。

C.最近,那位足球明星情绪低落,心不在焉,传球和防守都差强人意,真是令人失望。

D.当年中国音乐家往外走,现在世界著名音乐大师趋之若骛地进入中国。

3.在下列句子的空缺处依次填入成语,最恰当的一组是( )(2分)

①毒奶粉、地沟油、假羊肉等一系列 的事件接连发生,人们不得不反思:为什么我们的道德竟然沦落到了这样的地步?

②在离地球三百公里的太空课堂上,航天员王亚平一边做实验,一边 ,为6000万中小学生上了一堂别开生面的科普课。

③中国不差钱,只要能激活民间资本让银行资本难以 的灵活运作方式与潜能,“钱荒”问题就迎刃而解了。

A.耸人听闻 娓娓而谈 望尘莫及

B.耸人听闻 振振有词 望尘莫及

C.骇人听闻 娓娓而谈 望其项背

D.骇人听闻 振振有词 望其项背

4.下列对文学常识的解说,不恰当的一项是( )(2分)

A.唐代古文运动是由韩愈、柳宗元倡导的,废除六朝以来浮华的骈俪文,主张“文以载道,文道合一”的一次文体改革运动。

B.“唐宋八大家”是指韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩等八位散文家。

C.“六艺经传皆通习之”中“传”指的是人物传记,像《史记》《汉书》中的大部分作品。

D.《师说》中的“六艺”指《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》六种儒家经典著作。

5.对下列各句中“师”字的意义和用法的分类,正确的一项是( )(2分)

①古之学者必有师 ②吾从而师之 ③惑而不从师 ④而耻学于师 ⑤彼童子之师

⑥孔子师郯子 ⑦吾师道也 ⑧巫医乐师百工之人

A.①③④/②⑤⑦/⑥⑧ B.①②③/④⑥/⑤⑦/⑧

C.①⑤/⑥⑦/②③④/⑧ D.①③④⑤/②⑥/⑦/⑧

6.选出对下列各句中加点的“于”字意义判断正确的一项( )(2分)

①而耻学于师 ②其皆出于此乎 ③于其身也

④师不必贤于弟子 ⑤不拘于时 ⑥学于余

A.全相同 B.各不相同 C.只有①⑥相同 D.只有②③⑤相同

7.下列各句中“也”字的用法归类正确的一项是( )(2分)

①师者,所以传道受业解惑也 ②其闻道也亦先乎吾 ③惑而不从师,其为惑也,终不解矣 ④今其智乃反不能及,其可怪也欤 ⑤欲人之无惑也难矣 ⑥小学而大遗,吾未见其明也 ⑦道之所存,师之所存也 ⑧今之众人,其下圣人也亦远矣

A.①⑦/②⑤/③⑥⑧/④ B.①/②⑤⑥/③④⑧/⑦

C.①⑥⑦/②⑧/③/④⑤ D.①⑦/②⑤⑧/③⑥/④

8.下列各句中,加点词的意义和用法都相同的一项是( )(2分)

A.于其身也,则耻师焉 此则岳阳楼之大观也

B.其闻道也亦先乎吾 夫庸知其年之先后生于吾乎

C.师不必贤于弟子 苛政猛于虎

D.师道之不传也久矣 吾其还也

9.下列句子中加点词语的意思,都与现代汉语不同的一组是( )(2分)

①古之学者必有师 ②师者,所以传道受业解惑也 ③吾从而师之 ④非吾所谓传其道解其惑者也 ⑤今之众人,其下圣人也亦远矣 ⑥闻道有先后,术业有专攻 ⑦小学而大遗,吾未见其明也 ⑧师不必贤于弟子

A.①③⑤⑦ B.②④⑥⑧ C.①②⑤⑥ D.③④⑦⑧

10.下列语句中加点词的解释有误的一项是( )(2分)

A.①木直中绳(合乎) ②则知明而行无过矣(过错)

B.①故木受绳则直(用墨线量过) ②虽有槁暴(晒干)

C.①金就砺则利(接近,靠近) ②吾尝终日而思矣(曾经)

D.①吾尝跂而望矣(踮起脚后跟) ②声非加疾也(劲疾)

11.下列语句中加点词的解释有误的一项是( )(2分)

A.①不复挺者(直) ②假舆马者(凭借,利用)

B.①日参省乎己(省察) ②而绝江河(横渡)

C.①锲而不舍(刻) ②其曲中规(规矩)

D.①功在不舍(放弃、停止) ②金石可镂(雕刻)

12.下列对加点词活用情况的分类,正确的一项是( )(2分)

①君子博学而日参省乎已 ②上食埃土,下饮黄泉 ③假舟楫者,非能水也

④其曲中规 ⑤粪土当年万户侯

A.①②/③⑤/④ B.①/②③/④⑤

C.①②/③/④/⑤ D.①②/③/④⑤

13.与“蚓无爪牙之利,筋骨之强”句式相同的一项是( )(2分)

A.木直中绳,以为轮 B.青,取之于蓝,而青于蓝

C.马之千里者,一食或尽粟一石 D.君子生非异也,善假于物也

阅读下面的文字,完成下面小题。

中国画是融中国哲学思想、美学精神、绘画理念于一体的民族艺术。20世纪以来,新的文化思潮和艺术观念不断对中国化领域产生冲击,画家们既要突破传统观念推陈出新,又要继承传统发扬光大中国文化精神,( ),也造就了当今画坛的各种风格。

作为中华文化的传统瑰宝,中国画的笔墨纸砚等工具材料和表现方式有着其他画种无法比拟的特殊性。为历代画家崇尚与传承,其伟大而完整的绘画体系,成就了一代代宗师。然而,也正是这千百来逐渐趋于完美的绘画准则,让一些画家“长跪不起”,不敢轻易逾越雷池,仍在使用今日的笔墨纸张道说古人程式化的话语。事实上,单凭笔墨功力,是无法成就作品艺术灵魂的,画家能否凭借自己的生活积累和艺术感受,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分体现,是新时代美术创作并行不悖的艺术法则。新时代的中国画创作者,应该以笔墨激扬时代精神,让中国画在多元共融的艺术格局中保持鲜活的生命力。

14.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )(2分)

A.这其中尺度的把握使画家对中国文化的不同理解

B.这其中尺度的把握体现着画家对中国文化的不同理解

C.面家对中国文化的不同理解,影响他们对其中尺度的把握

D.画家对中国文化的不同理解使他们对其中尺度的把握不同

15.对下列各句中的引号和文中“长跪不起”的引号,作用相同的一项是( )(2分)

A.我站在山脚抬头望去,只见无数火把排成许多“之”字形,一直向山顶延伸着。

B.父亲的话让我意识到,要打破我们父子之间这层令人悲哀的“厚壁障”太难了。

C.著名画家徐悲鸿笔下的马,正如有的评论家所说的那样,“形神兼备,充满生机”

D.他们的做法彻底撕掉了自己“文明”的面具,真相赤裸裸地展现在大家面前。

16.文中面横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(2分)

A.画家凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分体现,是新时代美术创作至关重要的艺术法则。

B.画家能否凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分呈现,是新时代美术创作并行不悖的艺术法则。

C.画家凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分呈现,是新时代美术创作并行不悖的艺术法则。

D.画家能否凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分体现,是新时代类术创作至关重要的艺术法则。

二、现代文阅读(21分)

(一)现代文阅读I(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成17~19题。

材料一:

文学的自觉是一个相当漫长的过程,它贯穿于整个魏晋南北朝,经过大约三百年才实现。

所谓文学的自觉有三个标志:首先,文学从广义的学术中分化出来,成为独立的一个门类。汉朝人所谓的文学是指学术,特别是儒学,《史记》中“赵绾、王臧等以文学为公卿”,所说的文学显然是指学术。到了南朝,文学有了新的独立于学术的地位,宋文帝立四学,文学与儒学、玄学、史学并立。同时又有文笔之分,刘勰《文心雕龙》言:“今之常言,有文有笔,以为无韵者笔也,有韵者文也。”梁元帝萧绎对文笔之分有进一步说明:“至如不便为诗如阎纂,善为章奏如伯松,若此之流,谓之笔。吟咏风谣,流连哀思者,谓之文。”萧绎所说的文笔之别已不限于有韵无韵,而强调了文之抒发感情以情动人的特点,并且更广泛地注重语言的形式美,他所说的“文”已接近我们今天所说的文学了。

其次,对文学的各种体裁有了比较细致的区分,更重要的是对各种体裁的体制和风格特点有了比较明确的认识。文体辨析可以上溯至《汉书·艺文志》,更为明晰而自觉的文体辨析则始自曹丕的《典论·论文》,他将文体分为四科,并指出它们各自的特点:奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽。《文赋》进一步将文体分为十类,对每一类的特点也有所论述。特别值得注意的是将诗和赋分成两类,并指出“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮”的特点。到了南朝,文体辨析更加深入、系统。《文心雕龙》和《文选》对文体的区分更系统,讨论更深入。《文心雕龙》上篇的主要篇幅讨论文体,分33大类。其《序志》说:“原始以表末,释名以章义,选文以定篇,敷理以举统。”对每种文体都追溯其起源,叙述其演变,说明其名称的意义,并举例加以评论。《文选》是按文体编成的一部文学总集,当然对文体有详细的辨析。如果对文学只有一种混沌的概念而不能加以区分,还不能算是对文学有了自觉的认识,所以文体辨析是文学自觉的重要标志。

再次,对文学的审美特性有了自觉的追求。文学之所以成为文学,离不开审美特性。所谓文学的自觉,最重要的或者说最终还是表现在对审美特性的自觉追求上。上面所说的“诗赋欲丽”的“丽”,“诗缘情而绮靡”的“绮靡”,“赋体物而浏亮”的“浏亮”,便已经是审美的追求了。到了南朝,四声的发现及其在诗歌中的运用,再加上对用事和对偶的讲究,证明他们对语言的形式美有了更自觉的追求,这对中国文学包括诗歌、骈文、词和曲的发展具有极其重要的影响。而《文心雕龙》以大量篇幅论述文学作品的艺术特征,涉及情采、声律、丽辞、比兴、夸饰、练字等许多方面,更是文学自觉的标志。

(摘编自袁行霈《中国文学史》)

材料二:

鲁迅论“文学自觉”,指出其关键乃世情的变化促使思想的新变,遂引起个体生命意识的觉醒,其优点是自尊、自我觉醒,其缺点则是消极避世。他认为世情思想的演变、人之觉醒,乃文学自觉的动因。事实上,思想之活跃、人之价值之重视、精神之摆脱束缚而趋于自由,乃文学自觉之前提。

文学自觉是一个渐进的进程。以文字记述事件,表达思想与情性,进而描摹物象,传神写照,娱情悦性,经历了漫长的演进,日益积累了创作的经验与体会。从此,文学的表现内容扩大,文学性日趋明确、丰富。内容的扩大与丰富,不仅关注“春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祁寒”的自然景物之感发,而且关涉“嘉会寄诗以亲,离群托诗以怨”的广泛的人生悲欢离合。动荡社会中的民生百态,开始进入了建安、曹魏时代作家的视野,尽情展示时代乱离与悲苦人生,抒写个体命运的焦灼忧虑。汉代体物浏亮的大赋,难见个人情性,至此遂发生巨大的变化,王粲《登楼赋》、向秀《思旧赋》等,旨在表现个人悲苦以及对他人悲惨遭遇的感同身受,日趋多样和深切。即使实用文体,如阮籍《大人先生传》、嵇康《与山巨源绝交书》等,亦有着鲜明的个性特色。就文学性而论,曹丕“文以气为主”“气之清浊有体,不可力强而致”,旨在强调作家才情、生命体验的独特性;陆机“诗缘情而绮靡”,明确主张诗歌应基于个人情感,而有“绮靡”之美;刘勰兼重“风骨”与“情采”,更是基于作家生命活力、体验、才情。

文学自觉,指的是一种自觉之创作意识与状态。为艺术而艺术,仅仅指作家看重艺术,借艺术(文学)表达自己独特的生命意识和人生体验。魏晋张扬文学的个人情性表现、审美追求,打破寓训勉于文学的樊篱,也并不意味着否定文学应该承载的社会责任。曹丕说文章乃“经国之大业,不朽之盛事”,既突出文章之价值,也强调文章可以使作者“不假良史之辞,不托飞驰之势,而声名自传于后”,以自我的努力,达到超越权势、生命局限的不朽。而这正可以视为文学自觉的宣言。由此,文学自觉,乃是魏晋时期的特殊文学现象,开启于建安时期,兴盛于曹魏、两晋,影响于南朝。因而,魏晋文学自觉正是对这一特殊文学现象的高度概括,并且最终开启了唐代文学之雍容大雅和丰富多样。

(摘编自雷恩海《自觉是魏晋文学的特征》)

17.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.南朝时文学从学术中开始独立出来,与儒学、玄学、史学并立,已经非常接近我们今天所说的文学。

B.曹丕《典论·论文》将文体分为奏议、书论、铭诔、诗赋四科,是文体辨析开始与文学自觉的标志。

C.文学自觉扩大了文学的内容,创作者开始关注物象描摹,表现自然景物的感发,强调人生悲欢离合。

D.魏晋时张扬文学的个人情性,借文学表达独特的生命意识和人生体验,但并未否定文学的社会责任。

18.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.关于“文”与“笔”的区分,刘勰强调文需有韵,萧绎强调文之抒情并且注重语言形式美。

B.“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮”,明确区分了诗与赋的文体特征,标志着文学自觉的成熟。

C.“气之清浊有体,不可力强而致”,强调作家的才情与生命体验,是文学性明确与丰富的表现。

D.“经国之大业,不朽之盛事”,既突出了文章的价值,也强调可以借此超越权势与生命局限。

19.根据材料一内容,下列各项中不能体现文学自觉的一项是( )(3分)

A.《后汉书》单列《文苑列传》,与《儒林列传》并列。

B.郭象《庄子注》认为万物不是由道产生,而是自然如此。

C.蔡邕《独断》等作品反映了早期的文体辨析的意识。

D.钟嵘评价《古诗十九首》是“文温以丽,意悲而远”。

(二)现代文阅读II(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成20~23题。

枯荷雨声

聂鑫森

这个暮秋的午后,又下起了稀稀落落的冷雨。

游千闻坐在听荷楼一楼的落地窗前,隔着透明的玻璃,一边喝着茶,一边听着雨点落在枯荷上的声音,脸上透出落寞的况味。

城中这一大块地方叫雨湖公园,处在上湖的听荷楼是个茶社。游千闻家在不远处的一条巷子里,步行二十分钟便可到达。以往他很少来喝茶,眼下退休了,闲得骨头发酸,便喜欢坐在一楼喝茶,他觉得此处离湖水近,离已到暮年的枯荷近,离雨打枯荷的声音近。他的父亲是个中学老师,常讲解些古典诗词给他听,游千闻最有印象的是唐代李商隐写荷的两句诗:“秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。”稀疏的雨点击在枯残的荷盖上,声音萧瑟、低沉,很清寂。

游千闻干的工作就很清寂。

他是自来水公司的自来水管网探漏工。这个工种很多人不知道,他们游走在夜深人静的大街小巷,见他们一面都难。每夜十二点上班,到早晨八点下班。游千闻和同一个小组的两个伙伴,身穿反光衣,头戴耳机,肩挎听漏仪,手提一个连着主机的探听器,在划定的区域,一步一步地追着自来水管网里流淌的水脉,聆听着哪一条管道有漏水的声音,然后确定漏点,通知抢救人员到达现场,以防管道爆裂造成大面积停水。

游千闻一听见“滴滴答答”的漏水声,全身的神经就会蓦地绷紧,耳机扣在耳朵上,仿佛听见堤坝决口的雷霆之声。

游千闻下班后回到家里,吃点简单的早餐,赶快睡觉。中午起床后,吃过午饭,再睡到下午四点起床。然后,看看书,读读报。晚上呢,摊开探漏区域的自来水管网图,比看各条老管线的岁月历程,熟悉新管线的延伸方位,详细地记在笔记本上,乐此不疲。

几十年来,游千闻夜出晨归,职业特征正如他的名字:夜游不止,耳闻不辍。本公司员工千余之众,除探漏班的几十人之外,别人不认识他,他也不认识别人。只有在年终年度先进标兵的红榜上,大家才知道有“游千闻”这么个了不起的人物。

退休后的第一个夜晚,游千闻睡得很早,很香。半夜时,他突然掀开被子坐了起来,大声说:“又有管道漏水了!”

妻子惊醒了,说:“是下雨的声音,安心睡吧。”

“哦,我还以为在上班哩。”

“老游,你以后不要上班了,和我一样可以消消停停过日子了。儿子在外地已成家立业,尽可放心。家务事你无须操心,还是多去听荷楼喝喝茶吧,听听雨,聊聊天,而且听雨就像你还在上班探漏。”

于是,有雨的午后,游千闻就去听荷楼。先前上班和下班,都要经过雨湖,特别是夏日和初秋,荷叶重重叠叠,荷花有红有白,像一个人的最佳年龄段。现在,繁华已被风吹雨打去,荷叶枯残,褪去了碧绿,变成了赭石色;花早落了,赭黑色的荷梗,在一池白水里投下灰色的影子,正如人生的老境。游千闻心里总觉得有点空。

店堂里响起脚步声。

游千闻转过脸一看,是一个满头白发的老人,额上的皱纹又深又密,还蓄着一把银亮的胡子。肩上挎着一个大帆布袋,手里提着一个轻巧的折叠木画架。

年轻的女服务员,从柜台后走出来笑脸相迎。

“伏老,好久不见,到哪里云游去了?”

“小尤呀,我去云南乡村学校义务短期支教,培训美术教师,是我要求去的,一眨眼就是一个多月。”

“七十岁了,你真正是伏老不服老!怎么还带着画画工具来喝茶?”

“一边喝茶,一边画画,我们美术学院要搞一次退休教师的美展,还命题让我画枯荷。听说荷楼边的枯荷很好看,我来写生打草稿。”

“枯荷有什么看头!”

“小姑娘,人到老年就像进入枯萎期的荷,有的自悲自叹,有的却活得自尊,神清气朗,做些力所能及的事。我就是后者。”

伏老忽然用手指了指游千闻,说:“还有这位老哥子,也是后者。他一个人坐在窗前,应是枯荷的知音。”

伏老边说边走过来,朝游千闻拱了拱手,说:“恕我冒昧,我姓伏名嘶远,退休美术教师。我来之前,你一定是在看枯荷。”

游千闻赶忙站起来,拱手回礼,说:“还听……枯荷雨声。”

“好!过会儿我画枯荷,只用黑、赭、灰三种颜色,草草几笔就有形有神,请老哥子指教。”

“我太有幸了,观老哥子画画,等于当面聆教。”

自那个下午后,游千闻再也没有在听荷楼见过伏嘶远,这个老爷子又去忙什么事了。

游千闻却依旧在每天午后来到听荷楼,天晴也来,下雨也来。他挎着一个装满笔记本、图纸、资料和稿纸的帆布袋,在靠窗的桌子边坐下后,喝茶、赏枯荷,然后写应邀为新来的探漏工讲课用的讲稿:《如何正确使用仪器探测自来水管网的漏点》。

游千闻写着写着,闻到了枯荷散发出来的清香。

(有删改)

20.下列对小说内容的分析,不正确的一项是( )(3分)

A.第二段中游千闻“脸上透出落寞的况味”,这般“落寞”有不再忙于工作的空虚,也有人到暮年的感伤。

B.游千闻以看自来水管网图为乐趣,平日里听到滴答漏水声全身就会绷紧,这些都体现他热爱工作、敬业勤勉的特征。

C.小说结尾游千闻赏荷时不复之前低落的情绪,这是因为他觉得自己恢复了青春活力,能和年轻人一样发光发热。

D.“伏老”和“游千闻”虽然步入了生命的暮年,但不自哀自怜,仍“有形有神”,都可谓是“枯荷的知音”。

21.下列对小说艺术特色的分析,不正确的一项是( )(3分)

A.通过插叙游千闻的工作细节和他在妻子的劝说下到听荷楼打发时间的情节,小说内容更丰富完整,情节展开更合理。

B.小说第三段引用李商隐的诗句,不仅让作品更具文学性,也能突显游千闻较高的文学修养和生性喜静的性格特点。

C.小说娓娓道来,叙事语言平实自然,写景语言优美典雅;记叙与描写浑然一体,使整个作品富有情致,颇具特色。

D.作者给人物起名别有意味,游千闻的名字既契合其职业特征,也暗示了他的性情与品质,使人物形象更加鲜活。

22.请简要分析“伏老”这一人物的作用。(6分)

3、古诗文阅读(37分)

(1)文言文阅读(本题共6小题,17分)

阅读下面两则文言文,完成24~27题。

(甲)

劝学

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

——《荀子》节选

(乙)

劝学

秦观

予少时读书,一见辄能诵。暗疏之,亦不甚失。然负此自放,喜从滑稽饮酒者游,旬朔之间,把卷无几日。故虽有强记之力,而常废于不勤。

比数年来颇发愤自惩艾悔前所为而聪明衰耗殆不如曩时十一二。每阅一事,必寻绎数终,掩卷茫然,辄复不省。故虽有勤劳之苦,而常废于善忘。

嗟夫!败吾业者,常此二物也。比读《齐史》,见孙搴答邢词曰:“我精骑三千,足抵君羸卒数万。”心善其说,因取“经”“传”“子”“史”之可为文用者,得若干条,勒为若干卷,题曰《精骑集》云。

噫!少而不勤,无知之何矣。长而善忘,庶几以此补之。

23.秦观《劝学》中画波浪线部分断句正确的一项是( )(3分)

A.比数年/来颇发愤自惩艾/悔前所为/而聪明衰耗殆/不如曩时十一二

B.比数年/来颇发愤自惩艾/悔前所为/而聪明衰耗/殆不如曩时十一二

C.比数年来/颇发愤自惩艾/悔前所为/而聪明衰耗殆/不如曩时十一二

D.比数年来/颇发愤自惩艾/悔前所为/而聪明衰耗/殆不如曩时十一二

24.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.跬步:古代称跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”。

B.朔:古代有“月相纪日法”,指用“朔、望、既望、晦”等表示月相的特称来纪日。农历每月第一天叫“朔”,月中叫“望”,“望”后这一天叫“既望”,农历每月最后一天叫“晦”。

C.《齐史》:“二十四史”之一。“二十四史”是指我国古代的二十四部纪传体史书,“元史”“明史”“清史”都在其中。

D.传:古代解释经书的著作。对《春秋》的系统注释,流传下来的有《春秋左氏传》《春秋公羊传》和《春秋谷梁传》,合称“春秋三传”。

25.下列对选文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.荀子的《劝学》,善用比喻来阐述道理。像选文中的第一段,便用同类事物设喻,从相同的角度反复说明问题,强调观点。

B.荀子在《劝学》选文中的第二段,运用了比喻、对比等多种论证方法,论证了学习应该注重积累,持之以恒,专心致志。

C.秦观在《劝学》中讲述了自己幼时读书不勤奋,成人后开始发愤读书,可是聪明却远不如从前。这和颜真卿“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟”的感受相同。

D.秦观在《劝学》中说到不勤奋和善忘让他荒怠了学业,但看到孙搴答邢词中的句子,深表赞同,于是摘取了“经”“传”“子”“史”中有文采的句子,编为《精骑集》。

26.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

①蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。(4分)

②然负此自放,喜从滑稽饮酒者游,旬朔之间,把卷无几日。(4分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,10分)

阅读下面两首词,完成28~30题。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。夜来幽梦忽还乡。

小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

鹧鸪天

贺铸

重过阊门万事非,同来何事不同归?梧桐半死清霜后,头白鸳鸯失伴飞。

原上草,露初晞,旧栖新垅两依依。空床卧听南窗雨,谁复挑灯夜补衣!

27.下列对两首词诗句的分析,不正确的一项是( )(2分)

A.苏词中“自难忘”的“自”,意为“却,可是”;诗句表现出思念已刻骨铭心。

B.苏词中“料得”三句,是诗人对自己夜晚来到亡妻孤坟处这一梦境的形象描绘。

C.贺词中的“同来何事不同归”,看似问得无理,却道出了诗人强烈的悲苦之情。

D.贺词中“原上草,露初晞”中的“露”暗喻生命短暂,隐含对妻子亡故的悲伤。

28.下列对两首词的理解和赏析,正确的一项是( )(2分)

A.苏词中诗人眼前的“孤坟”与贺词中的“重过阊门”均为悼亡的缘由。

B.苏轼用“尘满面,鬓如霜”描绘梦境中的自己经历十年沧桑后的样子。

C.贺词的“梧桐半死”“鸳鸯失伴”意在表达对梧桐、鸳鸯的悲悯之情。

D.两首词都运用了比喻的手法,在鲜明生动的形象中寄寓了深沉的情感。

29.请简要赏析这两首悼亡词中直接表现妻子美好形象的句子。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,10分)

30.补写出下列句子中的空缺部分。(10分)

(1)《念奴娇·赤壁怀古》中“____,____”两句,写词人借酒抒怀,寄情江月,排解心中的无限苦闷。

(2)《永遇乐·京口北固亭怀古》是南宋词人辛弃疾的忧愤之作,其中写沦为金人统治的地区,一片祥和景象,百姓安于现状的句子是“________________,________________”。

(3)儒道两家都曾用行路来形象地论述积累的重要性。《老子》中说“九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。”荀子在《劝学》中说“______________,______________”。

(4)《荀子·劝学》中指出:“青,取之于蓝,而青于蓝。”这与韩愈《师说》中“__________________,___________________”的观点是一致的。

(5)韩愈《师说》中指出教师作用的句子是“__________________,___________________”。

四、写作(60分)

31.阅读下面的材料,根据要求写作。

这是一个崇尚英雄的时代,戍守边防的战士,火灾现场逆行的消防员,隐姓埋名三十年、将自己的一生奉献给祖国核潜艇事业的黄旭华,历经失败、砥砺拼搏终至荣耀巅峰的“中国女排”.....我们感动于他们心中无我的境界。

这也是一个崇尚自由的时代,我们喜欢街舞的自由与释放,我们喜欢生活的随性之乐,我们不断地制造着“小确幸”与“仪式感”....我们越来越心中有我,想要凸显自我的个性与价值。

对以上提及的“心中无我”与“心中有我”,你有怎样的理解与体会?请根据材料及你的生活体验写一篇文章。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

答案

1.C

2.B

3.C

4.C

5.D

6.C

7.D

8.C

9.A

10.B

11.C

12.C

13.C

14.B

15.B

16.A

17.D

18.B

19.B

20.C

21.B

22.①衬托主人公游千闻的形象,伏老一出现与游千闻形成对比,也能够烘托后文游千闻的形象;②正是因为伏老的出现以及与之交谈,主人公心境发生转变,因此,这一人物也有推动情节发展的作用;③伏老是一个人老却不服老的形象,这也正彰显着本文的主旨。

23.D

24.C

25.D

26.(1)但是我却依仗这放纵自己,喜欢和巧言善辩、嗜好饮酒的人交往游乐。较长的一段时间里,没有几天在阅览书卷。

(2)蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是由于它用心专一。

27.B

28.D

29.①“小轩窗,正梳妆” 描绘了妻子对镜梳妆的情景,能让人想象到苏轼的妻子美丽动人的形象,蕴含了苏轼对妻子的挚爱之情。

;②“挑灯夜补衣”描绘了妻子在深夜的灯光下为诗人补衣的情景,表现了妻子勤劳贤惠的品质,蕴含了诗人对亡妻深切的追思之情。

30.【答案】 (1)人生如梦,一尊还酹江月;(2) 佛狸祠下 一片神鸦社鼓 (3)不积跬步,无以至千里 ;(4)(是故)弟子不必不如师,师不必贤于弟子;(5)师者,所以传道受业解惑也

四.写作

31.【参考立意】

1.放下自我,成就壮丽人生。

2.“有我”,乃是有我一份责任。

3. “无我”之中,凸显强大的自我。

4. 崇尚“无我”,成就“大我”。

5. 以“有我”之心,成就“无我”之功。

语文

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.作答时,务必将答案写在答题卡上。写在本试卷及草稿纸上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、语言文字运用(本题共小16题,32分)

1.下列词语书写完全正确的一项是( )(2分)

A.舟辑 骐骥 朽木 蛇鳝之穴

B.镂刻 筋骨 弩马 用心燥也

C.贵贱 解惑 句读 官盛近谀

D.苌弘 佳奖 贻送 耻学于师

2.下列句子中,加点成语使用最恰当的一句是( )(2分)

A.昨天晚上,忽然狂风大作,暴雨如注,我被振聋发聩的雷声惊醒了。

B.《康熙王朝》是一部以史实为依据的鸿篇巨制,囊括了康熙在位时所有的重大事件。

C.最近,那位足球明星情绪低落,心不在焉,传球和防守都差强人意,真是令人失望。

D.当年中国音乐家往外走,现在世界著名音乐大师趋之若骛地进入中国。

3.在下列句子的空缺处依次填入成语,最恰当的一组是( )(2分)

①毒奶粉、地沟油、假羊肉等一系列 的事件接连发生,人们不得不反思:为什么我们的道德竟然沦落到了这样的地步?

②在离地球三百公里的太空课堂上,航天员王亚平一边做实验,一边 ,为6000万中小学生上了一堂别开生面的科普课。

③中国不差钱,只要能激活民间资本让银行资本难以 的灵活运作方式与潜能,“钱荒”问题就迎刃而解了。

A.耸人听闻 娓娓而谈 望尘莫及

B.耸人听闻 振振有词 望尘莫及

C.骇人听闻 娓娓而谈 望其项背

D.骇人听闻 振振有词 望其项背

4.下列对文学常识的解说,不恰当的一项是( )(2分)

A.唐代古文运动是由韩愈、柳宗元倡导的,废除六朝以来浮华的骈俪文,主张“文以载道,文道合一”的一次文体改革运动。

B.“唐宋八大家”是指韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩等八位散文家。

C.“六艺经传皆通习之”中“传”指的是人物传记,像《史记》《汉书》中的大部分作品。

D.《师说》中的“六艺”指《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》六种儒家经典著作。

5.对下列各句中“师”字的意义和用法的分类,正确的一项是( )(2分)

①古之学者必有师 ②吾从而师之 ③惑而不从师 ④而耻学于师 ⑤彼童子之师

⑥孔子师郯子 ⑦吾师道也 ⑧巫医乐师百工之人

A.①③④/②⑤⑦/⑥⑧ B.①②③/④⑥/⑤⑦/⑧

C.①⑤/⑥⑦/②③④/⑧ D.①③④⑤/②⑥/⑦/⑧

6.选出对下列各句中加点的“于”字意义判断正确的一项( )(2分)

①而耻学于师 ②其皆出于此乎 ③于其身也

④师不必贤于弟子 ⑤不拘于时 ⑥学于余

A.全相同 B.各不相同 C.只有①⑥相同 D.只有②③⑤相同

7.下列各句中“也”字的用法归类正确的一项是( )(2分)

①师者,所以传道受业解惑也 ②其闻道也亦先乎吾 ③惑而不从师,其为惑也,终不解矣 ④今其智乃反不能及,其可怪也欤 ⑤欲人之无惑也难矣 ⑥小学而大遗,吾未见其明也 ⑦道之所存,师之所存也 ⑧今之众人,其下圣人也亦远矣

A.①⑦/②⑤/③⑥⑧/④ B.①/②⑤⑥/③④⑧/⑦

C.①⑥⑦/②⑧/③/④⑤ D.①⑦/②⑤⑧/③⑥/④

8.下列各句中,加点词的意义和用法都相同的一项是( )(2分)

A.于其身也,则耻师焉 此则岳阳楼之大观也

B.其闻道也亦先乎吾 夫庸知其年之先后生于吾乎

C.师不必贤于弟子 苛政猛于虎

D.师道之不传也久矣 吾其还也

9.下列句子中加点词语的意思,都与现代汉语不同的一组是( )(2分)

①古之学者必有师 ②师者,所以传道受业解惑也 ③吾从而师之 ④非吾所谓传其道解其惑者也 ⑤今之众人,其下圣人也亦远矣 ⑥闻道有先后,术业有专攻 ⑦小学而大遗,吾未见其明也 ⑧师不必贤于弟子

A.①③⑤⑦ B.②④⑥⑧ C.①②⑤⑥ D.③④⑦⑧

10.下列语句中加点词的解释有误的一项是( )(2分)

A.①木直中绳(合乎) ②则知明而行无过矣(过错)

B.①故木受绳则直(用墨线量过) ②虽有槁暴(晒干)

C.①金就砺则利(接近,靠近) ②吾尝终日而思矣(曾经)

D.①吾尝跂而望矣(踮起脚后跟) ②声非加疾也(劲疾)

11.下列语句中加点词的解释有误的一项是( )(2分)

A.①不复挺者(直) ②假舆马者(凭借,利用)

B.①日参省乎己(省察) ②而绝江河(横渡)

C.①锲而不舍(刻) ②其曲中规(规矩)

D.①功在不舍(放弃、停止) ②金石可镂(雕刻)

12.下列对加点词活用情况的分类,正确的一项是( )(2分)

①君子博学而日参省乎已 ②上食埃土,下饮黄泉 ③假舟楫者,非能水也

④其曲中规 ⑤粪土当年万户侯

A.①②/③⑤/④ B.①/②③/④⑤

C.①②/③/④/⑤ D.①②/③/④⑤

13.与“蚓无爪牙之利,筋骨之强”句式相同的一项是( )(2分)

A.木直中绳,以为轮 B.青,取之于蓝,而青于蓝

C.马之千里者,一食或尽粟一石 D.君子生非异也,善假于物也

阅读下面的文字,完成下面小题。

中国画是融中国哲学思想、美学精神、绘画理念于一体的民族艺术。20世纪以来,新的文化思潮和艺术观念不断对中国化领域产生冲击,画家们既要突破传统观念推陈出新,又要继承传统发扬光大中国文化精神,( ),也造就了当今画坛的各种风格。

作为中华文化的传统瑰宝,中国画的笔墨纸砚等工具材料和表现方式有着其他画种无法比拟的特殊性。为历代画家崇尚与传承,其伟大而完整的绘画体系,成就了一代代宗师。然而,也正是这千百来逐渐趋于完美的绘画准则,让一些画家“长跪不起”,不敢轻易逾越雷池,仍在使用今日的笔墨纸张道说古人程式化的话语。事实上,单凭笔墨功力,是无法成就作品艺术灵魂的,画家能否凭借自己的生活积累和艺术感受,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分体现,是新时代美术创作并行不悖的艺术法则。新时代的中国画创作者,应该以笔墨激扬时代精神,让中国画在多元共融的艺术格局中保持鲜活的生命力。

14.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )(2分)

A.这其中尺度的把握使画家对中国文化的不同理解

B.这其中尺度的把握体现着画家对中国文化的不同理解

C.面家对中国文化的不同理解,影响他们对其中尺度的把握

D.画家对中国文化的不同理解使他们对其中尺度的把握不同

15.对下列各句中的引号和文中“长跪不起”的引号,作用相同的一项是( )(2分)

A.我站在山脚抬头望去,只见无数火把排成许多“之”字形,一直向山顶延伸着。

B.父亲的话让我意识到,要打破我们父子之间这层令人悲哀的“厚壁障”太难了。

C.著名画家徐悲鸿笔下的马,正如有的评论家所说的那样,“形神兼备,充满生机”

D.他们的做法彻底撕掉了自己“文明”的面具,真相赤裸裸地展现在大家面前。

16.文中面横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(2分)

A.画家凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分体现,是新时代美术创作至关重要的艺术法则。

B.画家能否凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分呈现,是新时代美术创作并行不悖的艺术法则。

C.画家凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分呈现,是新时代美术创作并行不悖的艺术法则。

D.画家能否凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分体现,是新时代类术创作至关重要的艺术法则。

二、现代文阅读(21分)

(一)现代文阅读I(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成17~19题。

材料一:

文学的自觉是一个相当漫长的过程,它贯穿于整个魏晋南北朝,经过大约三百年才实现。

所谓文学的自觉有三个标志:首先,文学从广义的学术中分化出来,成为独立的一个门类。汉朝人所谓的文学是指学术,特别是儒学,《史记》中“赵绾、王臧等以文学为公卿”,所说的文学显然是指学术。到了南朝,文学有了新的独立于学术的地位,宋文帝立四学,文学与儒学、玄学、史学并立。同时又有文笔之分,刘勰《文心雕龙》言:“今之常言,有文有笔,以为无韵者笔也,有韵者文也。”梁元帝萧绎对文笔之分有进一步说明:“至如不便为诗如阎纂,善为章奏如伯松,若此之流,谓之笔。吟咏风谣,流连哀思者,谓之文。”萧绎所说的文笔之别已不限于有韵无韵,而强调了文之抒发感情以情动人的特点,并且更广泛地注重语言的形式美,他所说的“文”已接近我们今天所说的文学了。

其次,对文学的各种体裁有了比较细致的区分,更重要的是对各种体裁的体制和风格特点有了比较明确的认识。文体辨析可以上溯至《汉书·艺文志》,更为明晰而自觉的文体辨析则始自曹丕的《典论·论文》,他将文体分为四科,并指出它们各自的特点:奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽。《文赋》进一步将文体分为十类,对每一类的特点也有所论述。特别值得注意的是将诗和赋分成两类,并指出“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮”的特点。到了南朝,文体辨析更加深入、系统。《文心雕龙》和《文选》对文体的区分更系统,讨论更深入。《文心雕龙》上篇的主要篇幅讨论文体,分33大类。其《序志》说:“原始以表末,释名以章义,选文以定篇,敷理以举统。”对每种文体都追溯其起源,叙述其演变,说明其名称的意义,并举例加以评论。《文选》是按文体编成的一部文学总集,当然对文体有详细的辨析。如果对文学只有一种混沌的概念而不能加以区分,还不能算是对文学有了自觉的认识,所以文体辨析是文学自觉的重要标志。

再次,对文学的审美特性有了自觉的追求。文学之所以成为文学,离不开审美特性。所谓文学的自觉,最重要的或者说最终还是表现在对审美特性的自觉追求上。上面所说的“诗赋欲丽”的“丽”,“诗缘情而绮靡”的“绮靡”,“赋体物而浏亮”的“浏亮”,便已经是审美的追求了。到了南朝,四声的发现及其在诗歌中的运用,再加上对用事和对偶的讲究,证明他们对语言的形式美有了更自觉的追求,这对中国文学包括诗歌、骈文、词和曲的发展具有极其重要的影响。而《文心雕龙》以大量篇幅论述文学作品的艺术特征,涉及情采、声律、丽辞、比兴、夸饰、练字等许多方面,更是文学自觉的标志。

(摘编自袁行霈《中国文学史》)

材料二:

鲁迅论“文学自觉”,指出其关键乃世情的变化促使思想的新变,遂引起个体生命意识的觉醒,其优点是自尊、自我觉醒,其缺点则是消极避世。他认为世情思想的演变、人之觉醒,乃文学自觉的动因。事实上,思想之活跃、人之价值之重视、精神之摆脱束缚而趋于自由,乃文学自觉之前提。

文学自觉是一个渐进的进程。以文字记述事件,表达思想与情性,进而描摹物象,传神写照,娱情悦性,经历了漫长的演进,日益积累了创作的经验与体会。从此,文学的表现内容扩大,文学性日趋明确、丰富。内容的扩大与丰富,不仅关注“春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祁寒”的自然景物之感发,而且关涉“嘉会寄诗以亲,离群托诗以怨”的广泛的人生悲欢离合。动荡社会中的民生百态,开始进入了建安、曹魏时代作家的视野,尽情展示时代乱离与悲苦人生,抒写个体命运的焦灼忧虑。汉代体物浏亮的大赋,难见个人情性,至此遂发生巨大的变化,王粲《登楼赋》、向秀《思旧赋》等,旨在表现个人悲苦以及对他人悲惨遭遇的感同身受,日趋多样和深切。即使实用文体,如阮籍《大人先生传》、嵇康《与山巨源绝交书》等,亦有着鲜明的个性特色。就文学性而论,曹丕“文以气为主”“气之清浊有体,不可力强而致”,旨在强调作家才情、生命体验的独特性;陆机“诗缘情而绮靡”,明确主张诗歌应基于个人情感,而有“绮靡”之美;刘勰兼重“风骨”与“情采”,更是基于作家生命活力、体验、才情。

文学自觉,指的是一种自觉之创作意识与状态。为艺术而艺术,仅仅指作家看重艺术,借艺术(文学)表达自己独特的生命意识和人生体验。魏晋张扬文学的个人情性表现、审美追求,打破寓训勉于文学的樊篱,也并不意味着否定文学应该承载的社会责任。曹丕说文章乃“经国之大业,不朽之盛事”,既突出文章之价值,也强调文章可以使作者“不假良史之辞,不托飞驰之势,而声名自传于后”,以自我的努力,达到超越权势、生命局限的不朽。而这正可以视为文学自觉的宣言。由此,文学自觉,乃是魏晋时期的特殊文学现象,开启于建安时期,兴盛于曹魏、两晋,影响于南朝。因而,魏晋文学自觉正是对这一特殊文学现象的高度概括,并且最终开启了唐代文学之雍容大雅和丰富多样。

(摘编自雷恩海《自觉是魏晋文学的特征》)

17.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.南朝时文学从学术中开始独立出来,与儒学、玄学、史学并立,已经非常接近我们今天所说的文学。

B.曹丕《典论·论文》将文体分为奏议、书论、铭诔、诗赋四科,是文体辨析开始与文学自觉的标志。

C.文学自觉扩大了文学的内容,创作者开始关注物象描摹,表现自然景物的感发,强调人生悲欢离合。

D.魏晋时张扬文学的个人情性,借文学表达独特的生命意识和人生体验,但并未否定文学的社会责任。

18.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.关于“文”与“笔”的区分,刘勰强调文需有韵,萧绎强调文之抒情并且注重语言形式美。

B.“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮”,明确区分了诗与赋的文体特征,标志着文学自觉的成熟。

C.“气之清浊有体,不可力强而致”,强调作家的才情与生命体验,是文学性明确与丰富的表现。

D.“经国之大业,不朽之盛事”,既突出了文章的价值,也强调可以借此超越权势与生命局限。

19.根据材料一内容,下列各项中不能体现文学自觉的一项是( )(3分)

A.《后汉书》单列《文苑列传》,与《儒林列传》并列。

B.郭象《庄子注》认为万物不是由道产生,而是自然如此。

C.蔡邕《独断》等作品反映了早期的文体辨析的意识。

D.钟嵘评价《古诗十九首》是“文温以丽,意悲而远”。

(二)现代文阅读II(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成20~23题。

枯荷雨声

聂鑫森

这个暮秋的午后,又下起了稀稀落落的冷雨。

游千闻坐在听荷楼一楼的落地窗前,隔着透明的玻璃,一边喝着茶,一边听着雨点落在枯荷上的声音,脸上透出落寞的况味。

城中这一大块地方叫雨湖公园,处在上湖的听荷楼是个茶社。游千闻家在不远处的一条巷子里,步行二十分钟便可到达。以往他很少来喝茶,眼下退休了,闲得骨头发酸,便喜欢坐在一楼喝茶,他觉得此处离湖水近,离已到暮年的枯荷近,离雨打枯荷的声音近。他的父亲是个中学老师,常讲解些古典诗词给他听,游千闻最有印象的是唐代李商隐写荷的两句诗:“秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。”稀疏的雨点击在枯残的荷盖上,声音萧瑟、低沉,很清寂。

游千闻干的工作就很清寂。

他是自来水公司的自来水管网探漏工。这个工种很多人不知道,他们游走在夜深人静的大街小巷,见他们一面都难。每夜十二点上班,到早晨八点下班。游千闻和同一个小组的两个伙伴,身穿反光衣,头戴耳机,肩挎听漏仪,手提一个连着主机的探听器,在划定的区域,一步一步地追着自来水管网里流淌的水脉,聆听着哪一条管道有漏水的声音,然后确定漏点,通知抢救人员到达现场,以防管道爆裂造成大面积停水。

游千闻一听见“滴滴答答”的漏水声,全身的神经就会蓦地绷紧,耳机扣在耳朵上,仿佛听见堤坝决口的雷霆之声。

游千闻下班后回到家里,吃点简单的早餐,赶快睡觉。中午起床后,吃过午饭,再睡到下午四点起床。然后,看看书,读读报。晚上呢,摊开探漏区域的自来水管网图,比看各条老管线的岁月历程,熟悉新管线的延伸方位,详细地记在笔记本上,乐此不疲。

几十年来,游千闻夜出晨归,职业特征正如他的名字:夜游不止,耳闻不辍。本公司员工千余之众,除探漏班的几十人之外,别人不认识他,他也不认识别人。只有在年终年度先进标兵的红榜上,大家才知道有“游千闻”这么个了不起的人物。

退休后的第一个夜晚,游千闻睡得很早,很香。半夜时,他突然掀开被子坐了起来,大声说:“又有管道漏水了!”

妻子惊醒了,说:“是下雨的声音,安心睡吧。”

“哦,我还以为在上班哩。”

“老游,你以后不要上班了,和我一样可以消消停停过日子了。儿子在外地已成家立业,尽可放心。家务事你无须操心,还是多去听荷楼喝喝茶吧,听听雨,聊聊天,而且听雨就像你还在上班探漏。”

于是,有雨的午后,游千闻就去听荷楼。先前上班和下班,都要经过雨湖,特别是夏日和初秋,荷叶重重叠叠,荷花有红有白,像一个人的最佳年龄段。现在,繁华已被风吹雨打去,荷叶枯残,褪去了碧绿,变成了赭石色;花早落了,赭黑色的荷梗,在一池白水里投下灰色的影子,正如人生的老境。游千闻心里总觉得有点空。

店堂里响起脚步声。

游千闻转过脸一看,是一个满头白发的老人,额上的皱纹又深又密,还蓄着一把银亮的胡子。肩上挎着一个大帆布袋,手里提着一个轻巧的折叠木画架。

年轻的女服务员,从柜台后走出来笑脸相迎。

“伏老,好久不见,到哪里云游去了?”

“小尤呀,我去云南乡村学校义务短期支教,培训美术教师,是我要求去的,一眨眼就是一个多月。”

“七十岁了,你真正是伏老不服老!怎么还带着画画工具来喝茶?”

“一边喝茶,一边画画,我们美术学院要搞一次退休教师的美展,还命题让我画枯荷。听说荷楼边的枯荷很好看,我来写生打草稿。”

“枯荷有什么看头!”

“小姑娘,人到老年就像进入枯萎期的荷,有的自悲自叹,有的却活得自尊,神清气朗,做些力所能及的事。我就是后者。”

伏老忽然用手指了指游千闻,说:“还有这位老哥子,也是后者。他一个人坐在窗前,应是枯荷的知音。”

伏老边说边走过来,朝游千闻拱了拱手,说:“恕我冒昧,我姓伏名嘶远,退休美术教师。我来之前,你一定是在看枯荷。”

游千闻赶忙站起来,拱手回礼,说:“还听……枯荷雨声。”

“好!过会儿我画枯荷,只用黑、赭、灰三种颜色,草草几笔就有形有神,请老哥子指教。”

“我太有幸了,观老哥子画画,等于当面聆教。”

自那个下午后,游千闻再也没有在听荷楼见过伏嘶远,这个老爷子又去忙什么事了。

游千闻却依旧在每天午后来到听荷楼,天晴也来,下雨也来。他挎着一个装满笔记本、图纸、资料和稿纸的帆布袋,在靠窗的桌子边坐下后,喝茶、赏枯荷,然后写应邀为新来的探漏工讲课用的讲稿:《如何正确使用仪器探测自来水管网的漏点》。

游千闻写着写着,闻到了枯荷散发出来的清香。

(有删改)

20.下列对小说内容的分析,不正确的一项是( )(3分)

A.第二段中游千闻“脸上透出落寞的况味”,这般“落寞”有不再忙于工作的空虚,也有人到暮年的感伤。

B.游千闻以看自来水管网图为乐趣,平日里听到滴答漏水声全身就会绷紧,这些都体现他热爱工作、敬业勤勉的特征。

C.小说结尾游千闻赏荷时不复之前低落的情绪,这是因为他觉得自己恢复了青春活力,能和年轻人一样发光发热。

D.“伏老”和“游千闻”虽然步入了生命的暮年,但不自哀自怜,仍“有形有神”,都可谓是“枯荷的知音”。

21.下列对小说艺术特色的分析,不正确的一项是( )(3分)

A.通过插叙游千闻的工作细节和他在妻子的劝说下到听荷楼打发时间的情节,小说内容更丰富完整,情节展开更合理。

B.小说第三段引用李商隐的诗句,不仅让作品更具文学性,也能突显游千闻较高的文学修养和生性喜静的性格特点。

C.小说娓娓道来,叙事语言平实自然,写景语言优美典雅;记叙与描写浑然一体,使整个作品富有情致,颇具特色。

D.作者给人物起名别有意味,游千闻的名字既契合其职业特征,也暗示了他的性情与品质,使人物形象更加鲜活。

22.请简要分析“伏老”这一人物的作用。(6分)

3、古诗文阅读(37分)

(1)文言文阅读(本题共6小题,17分)

阅读下面两则文言文,完成24~27题。

(甲)

劝学

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

——《荀子》节选

(乙)

劝学

秦观

予少时读书,一见辄能诵。暗疏之,亦不甚失。然负此自放,喜从滑稽饮酒者游,旬朔之间,把卷无几日。故虽有强记之力,而常废于不勤。

比数年来颇发愤自惩艾悔前所为而聪明衰耗殆不如曩时十一二。每阅一事,必寻绎数终,掩卷茫然,辄复不省。故虽有勤劳之苦,而常废于善忘。

嗟夫!败吾业者,常此二物也。比读《齐史》,见孙搴答邢词曰:“我精骑三千,足抵君羸卒数万。”心善其说,因取“经”“传”“子”“史”之可为文用者,得若干条,勒为若干卷,题曰《精骑集》云。

噫!少而不勤,无知之何矣。长而善忘,庶几以此补之。

23.秦观《劝学》中画波浪线部分断句正确的一项是( )(3分)

A.比数年/来颇发愤自惩艾/悔前所为/而聪明衰耗殆/不如曩时十一二

B.比数年/来颇发愤自惩艾/悔前所为/而聪明衰耗/殆不如曩时十一二

C.比数年来/颇发愤自惩艾/悔前所为/而聪明衰耗殆/不如曩时十一二

D.比数年来/颇发愤自惩艾/悔前所为/而聪明衰耗/殆不如曩时十一二

24.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.跬步:古代称跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”。

B.朔:古代有“月相纪日法”,指用“朔、望、既望、晦”等表示月相的特称来纪日。农历每月第一天叫“朔”,月中叫“望”,“望”后这一天叫“既望”,农历每月最后一天叫“晦”。

C.《齐史》:“二十四史”之一。“二十四史”是指我国古代的二十四部纪传体史书,“元史”“明史”“清史”都在其中。

D.传:古代解释经书的著作。对《春秋》的系统注释,流传下来的有《春秋左氏传》《春秋公羊传》和《春秋谷梁传》,合称“春秋三传”。

25.下列对选文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.荀子的《劝学》,善用比喻来阐述道理。像选文中的第一段,便用同类事物设喻,从相同的角度反复说明问题,强调观点。

B.荀子在《劝学》选文中的第二段,运用了比喻、对比等多种论证方法,论证了学习应该注重积累,持之以恒,专心致志。

C.秦观在《劝学》中讲述了自己幼时读书不勤奋,成人后开始发愤读书,可是聪明却远不如从前。这和颜真卿“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟”的感受相同。

D.秦观在《劝学》中说到不勤奋和善忘让他荒怠了学业,但看到孙搴答邢词中的句子,深表赞同,于是摘取了“经”“传”“子”“史”中有文采的句子,编为《精骑集》。

26.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

①蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。(4分)

②然负此自放,喜从滑稽饮酒者游,旬朔之间,把卷无几日。(4分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,10分)

阅读下面两首词,完成28~30题。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。夜来幽梦忽还乡。

小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

鹧鸪天

贺铸

重过阊门万事非,同来何事不同归?梧桐半死清霜后,头白鸳鸯失伴飞。

原上草,露初晞,旧栖新垅两依依。空床卧听南窗雨,谁复挑灯夜补衣!

27.下列对两首词诗句的分析,不正确的一项是( )(2分)

A.苏词中“自难忘”的“自”,意为“却,可是”;诗句表现出思念已刻骨铭心。

B.苏词中“料得”三句,是诗人对自己夜晚来到亡妻孤坟处这一梦境的形象描绘。

C.贺词中的“同来何事不同归”,看似问得无理,却道出了诗人强烈的悲苦之情。

D.贺词中“原上草,露初晞”中的“露”暗喻生命短暂,隐含对妻子亡故的悲伤。

28.下列对两首词的理解和赏析,正确的一项是( )(2分)

A.苏词中诗人眼前的“孤坟”与贺词中的“重过阊门”均为悼亡的缘由。

B.苏轼用“尘满面,鬓如霜”描绘梦境中的自己经历十年沧桑后的样子。

C.贺词的“梧桐半死”“鸳鸯失伴”意在表达对梧桐、鸳鸯的悲悯之情。

D.两首词都运用了比喻的手法,在鲜明生动的形象中寄寓了深沉的情感。

29.请简要赏析这两首悼亡词中直接表现妻子美好形象的句子。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,10分)

30.补写出下列句子中的空缺部分。(10分)

(1)《念奴娇·赤壁怀古》中“____,____”两句,写词人借酒抒怀,寄情江月,排解心中的无限苦闷。

(2)《永遇乐·京口北固亭怀古》是南宋词人辛弃疾的忧愤之作,其中写沦为金人统治的地区,一片祥和景象,百姓安于现状的句子是“________________,________________”。

(3)儒道两家都曾用行路来形象地论述积累的重要性。《老子》中说“九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。”荀子在《劝学》中说“______________,______________”。

(4)《荀子·劝学》中指出:“青,取之于蓝,而青于蓝。”这与韩愈《师说》中“__________________,___________________”的观点是一致的。

(5)韩愈《师说》中指出教师作用的句子是“__________________,___________________”。

四、写作(60分)

31.阅读下面的材料,根据要求写作。

这是一个崇尚英雄的时代,戍守边防的战士,火灾现场逆行的消防员,隐姓埋名三十年、将自己的一生奉献给祖国核潜艇事业的黄旭华,历经失败、砥砺拼搏终至荣耀巅峰的“中国女排”.....我们感动于他们心中无我的境界。

这也是一个崇尚自由的时代,我们喜欢街舞的自由与释放,我们喜欢生活的随性之乐,我们不断地制造着“小确幸”与“仪式感”....我们越来越心中有我,想要凸显自我的个性与价值。

对以上提及的“心中无我”与“心中有我”,你有怎样的理解与体会?请根据材料及你的生活体验写一篇文章。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

答案

1.C

2.B

3.C

4.C

5.D

6.C

7.D

8.C

9.A

10.B

11.C

12.C

13.C

14.B

15.B

16.A

17.D

18.B

19.B

20.C

21.B

22.①衬托主人公游千闻的形象,伏老一出现与游千闻形成对比,也能够烘托后文游千闻的形象;②正是因为伏老的出现以及与之交谈,主人公心境发生转变,因此,这一人物也有推动情节发展的作用;③伏老是一个人老却不服老的形象,这也正彰显着本文的主旨。

23.D

24.C

25.D

26.(1)但是我却依仗这放纵自己,喜欢和巧言善辩、嗜好饮酒的人交往游乐。较长的一段时间里,没有几天在阅览书卷。

(2)蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是由于它用心专一。

27.B

28.D

29.①“小轩窗,正梳妆” 描绘了妻子对镜梳妆的情景,能让人想象到苏轼的妻子美丽动人的形象,蕴含了苏轼对妻子的挚爱之情。

;②“挑灯夜补衣”描绘了妻子在深夜的灯光下为诗人补衣的情景,表现了妻子勤劳贤惠的品质,蕴含了诗人对亡妻深切的追思之情。

30.【答案】 (1)人生如梦,一尊还酹江月;(2) 佛狸祠下 一片神鸦社鼓 (3)不积跬步,无以至千里 ;(4)(是故)弟子不必不如师,师不必贤于弟子;(5)师者,所以传道受业解惑也

四.写作

31.【参考立意】

1.放下自我,成就壮丽人生。

2.“有我”,乃是有我一份责任。

3. “无我”之中,凸显强大的自我。

4. 崇尚“无我”,成就“大我”。

5. 以“有我”之心,成就“无我”之功。

同课章节目录