2021-2022学年统编版高中语文必修上册2.《红烛》&《致云雀》比较阅读课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册2.《红烛》&《致云雀》比较阅读课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-22 16:26:28 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

一、作者简介

闻一多(1899年11月24日-1946年7月15日),本名闻家骅,字友三,生于湖北省黄冈市浠水县,中国现代伟大的爱国主义者,坚定的民主战士,中国民主同盟早期领导人,中国共产党的挚友,新月派代表诗人和学者。

新月派是中国现代新诗史上一个重要的诗歌流派,受泰戈尔《新月集》影响很大,曾活跃于20世纪20年代中后期。代表人物为闻一多、徐志摩。其中闻一多提出了三美的主张——音乐美、绘画美、建筑美。这一主张奠定了新格律诗派的理论基础,因此新月派又被称为“新格律诗派”。

1912年考入清华大学留美预备学校。1916年开始在《清华周刊》上发表系列读书笔记。1925年3月在美国留学期间创作《七子之歌》。1928年1月出版第二部诗集《死水》。1932年闻一多离开青岛,回到母校清华大学任中文系教授。

1946年7月15日在云南昆明被国民党特务暗杀。

雪莱(1792-1822),英国著名作家、浪漫主义诗人,被认为是历史上最出色的英语诗人之一。英国浪漫主义民主诗人、第一位社会主义诗人、小说家、哲学家、散文随笔和政论作家、改革家、柏拉图主义者和理想主义者,受空想社会主义思想影响颇深。

1811年,诗人因为写作哲学论文推理上帝的不存在,宣传无神论思想,被学校开除。1818年迁居意大利,与拜伦成为好友。

1822年7月8日逝世。恩格斯称他是“天才预言家”。

代表作有叙事长诗《麦布女王》《解放了的普罗米修斯》《倩契》《西风颂》《致云雀》等。

1922年,闻一多赴美留学,1925年,当他怀着一腔强烈爱国之情提前回国,看到的却是军阀混战、民不聊生、政治腐败、经济凋敝的惨景,于是他心中的梦骤然破灭。诗人的感情由失望、痛苦转至极度的愤怒。《红烛》正是在这种情况下创作的。

诗集《红烛》,内容丰富广泛,既反映了当时青年知识分子不满现实的思想情绪,更表现了诗人希望报效祖国的理想,更表现了诗人的炽热的爱国思乡之情,同时具有对爱情,对自然的歌颂和赞美,也有对前途感到渺茫的感伤和哀怨。诗歌以浓烈的色彩、丰富的想象、精炼的语言、典型的东方风格形成了自己的独特个性,这首与诗集同名的诗篇就是诗集《红烛》的序诗。

二、写作背景

诗人在写这首诗的时候,黑暗恐怖正沉重地笼罩着整个英国。大规模的“圈地运动”使百姓流离失所,大批工人流落街头,到处是弱肉强食;严重的经济危机使国家物价飞涨,工人工资骤降,人民生活贫困;愤怒的工人因此起来罢工,捣毁机器,游行请愿,然而这一切行动均遭到统治阶级的血腥镇压。

这种黑暗暴政几乎压得人透不过气来,因此人们对光明和幸福生活的渴盼非常迫切,而雪莱的这首诗,在一定程度上反映了当时人们的这一迫切愿望。

三、朗读诗歌,解读诗歌

初读诗歌,读准字音,读准节奏,读出情感。

大声朗读,说说你的初读感受。

体裁

特点

从诗歌题材的特点来看,这是一首什么题材的诗?这种诗有什么特点?

这是一首咏物诗。咏物诗是托物言志的诗歌,通过对事物的咏叹体现人文思想。

咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情,或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的愿望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

红烛

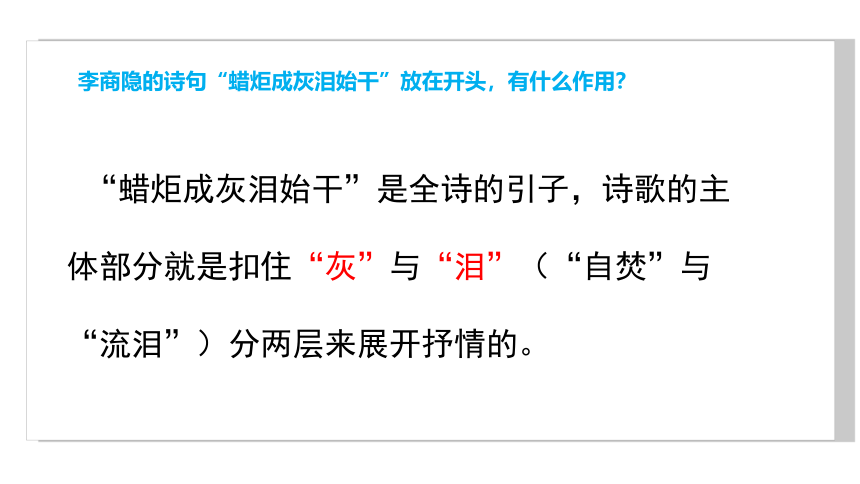

李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”放在开头,有什么作用?

“蜡炬成灰泪始干”是全诗的引子,诗歌的主体部分就是扣住“灰”与“泪”(“自焚”与“流泪”)分两层来展开抒情的。

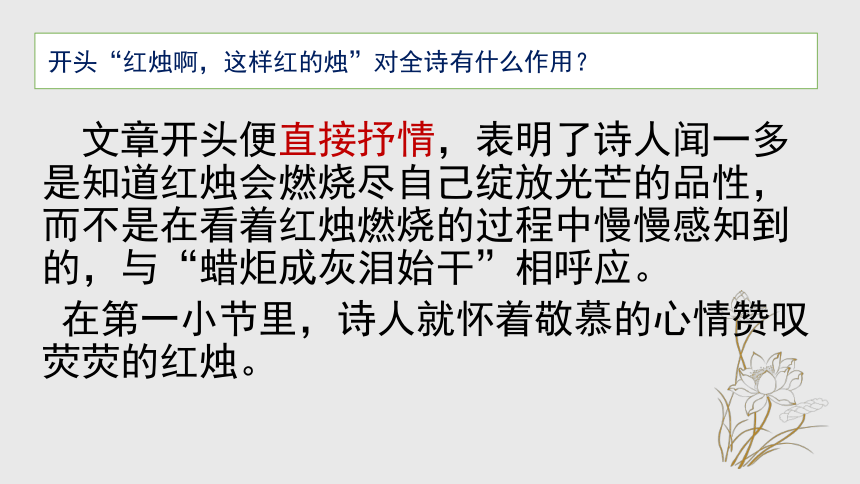

开头“红烛啊,这样红的烛”对全诗有什么作用?

文章开头便直接抒情,表明了诗人闻一多是知道红烛会燃烧尽自己绽放光芒的品性,而不是在看着红烛燃烧的过程中慢慢感知到的,与“蜡炬成灰泪始干”相呼应。

在第一小节里,诗人就怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛。

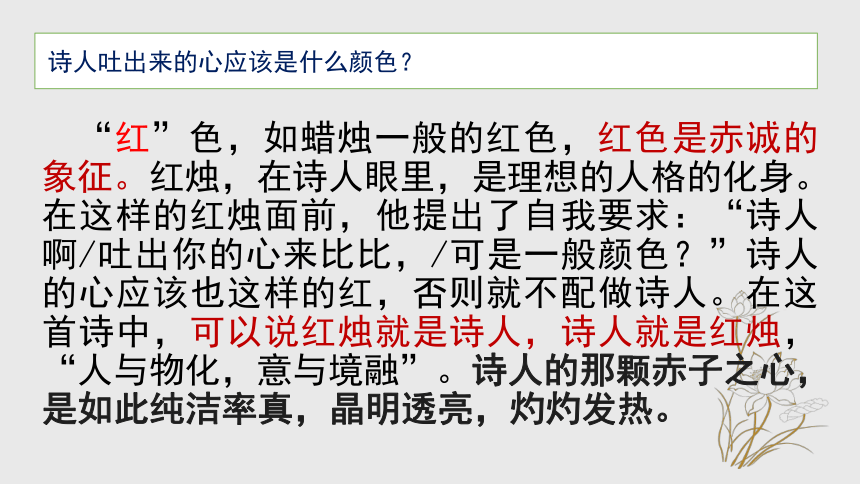

诗人吐出来的心应该是什么颜色?

“红”色,如蜡烛一般的红色,红色是赤诚的象征。红烛,在诗人眼里,是理想的人格的化身。在这样的红烛面前,他提出了自我要求:“诗人啊/吐出你的心来比比,/可是一般颜色?”诗人的心应该也这样的红,否则就不配做诗人。在这首诗中,可以说红烛就是诗人,诗人就是红烛,“人与物化,意与境融”。诗人的那颗赤子之心,是如此纯洁率真,晶明透亮,灼灼发热。

2、3两节中先说红烛“一误再误”,后又写“不误不误”是不是矛盾?

一误再误是诗人无法理解红烛这种燃烧自己照亮别人的困惑,这样到底值不值,人是否要甘愿牺牲?“为何更须烧蜡成灰,然后才放光出 ”

“不误,不误”采用反复的手法,否定语气更加强烈表明了诗人此时的醒悟,包含着诗人对先前自作聪明的惭愧,也有力地表现了“红烛”精神的可贵,表现了诗人对“红烛”精神的敬仰。诗人彻悟了,光是要“烧”出来的,只有自我燃烧,只有无私奉献,才能放出光芒。

怎样理解“烧破世人的梦,烧沸世人的血——也救出他们的灵魂,也捣破他们的监狱!

当时,民众深受封建主义帝国主义思想文化的毒害,如沉睡梦中尚未觉醒,血性犹存然而麻木不仁,有如身陷囵圄受着禁锢。

诗人认为:自己的职责,就在于从梦中唤醒世人、救治世人的灵魂。使民众觉悟,使民众奋起,使民众热血沸腾,使民众走向光明,从封建主义帝国主义所设置的精神监狱中解放出来。

第五节

第5节,是诗人对烛泪的思考,对红烛的劝慰。首先揭示了一种很矛盾的现象:“你心火发光之期,正是泪流开始之日。”诗人的注意力转到烛泪上面,矛盾的现象已经包含着疑问。这一节开头的呼唤,是同情的呼唤,是惊疑的呼唤。

“又何苦伤心流泪?”诗人又发出了怎样的疑问?

诗人的内心又开始矛盾,疑惑,之前矛盾为何甘愿牺牲,在这里又开始矛盾已经决定牺牲了,又为何伤心流泪呢?表现了诗人此时此刻内心的矛盾与挣扎。红烛“心火发光”,自身“烧蜡成灰”,世人并非都像诗人自己那样怀着敬意,那种邪恶的势力不但对此毫无敬意,相反却“来侵你的光芒”。红烛流泪,是为烧得不稳而急得流泪。

诗人此时的流泪并不是因为自己牺牲,而是因为急于给世人带来光明,为什么要这么急?

因为现实生活中有像残风般的邪恶势力在不断入侵,用“侵”字性质明确,红烛创造光明,残风却容不得这片光明,残风是一种邪恶的势力,它的行径完全是邪恶的行径。

用“着急”更能表现出红烛一心为人世间创造光明,唯恐不能为人世间创造光明,以无私奉献为天职的灵魂。

第七节

红烛的泪不会白流。诗人劝慰道:“请将你的脂膏,不息地流向人间,培出慰藉底花儿,结成快乐的果子!”红烛的泪便是对世人的又一种贡献。诗人托物言志,他既已抱定献身祖国的心愿,也就不怕不幸的遭遇,那些带泪的诗行,可以“培出慰藉底花儿,结成快乐的果子!”

第八节

第8节的呼唤,一声是同情的呼唤,一声是劝导鼓励的呼唤。“灰心流泪你的果,创造光明你的因。”这样的因果关系是多么不公平、不合理,为着“创造光明”,结果只落得“灰心流泪”,但这是社会使然。在这样的社会中生活,只有作不屈的奉献。

怎样理解“莫问收获,但问耕耘。”

诗人劝勉红烛,也是劝勉自己:“红烛啊!‘莫问收获,但问耕耘。’”收束得精警有力,诗情得到了凝聚与升华。

人们通常说“一分耕耘,一分收获”,这本是理所应当的。但是,在不合理的社会中,耕耘者需要更高的思想品格,只要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。这正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国、热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,是极其伟大崇高的献身精神。

(1)诗歌中的“云雀”有什么特点?如何理解“云雀”这一形象?

致云雀

你好啊,欢乐的精灵/你似乎从不是飞禽/从天堂或天堂的邻近/以酣畅淋漓的乐音/不事雕琢的艺术,倾吐你的衷心。

向上,再向高处飞翔/从地面你一跃而上/像一片烈火的轻云/掠过蔚蓝的天心/永远歌唱着飞翔,飞翔着歌唱。(第1-2节)

《致云雀》

诗人运用了拟人手法,写云雀“倾吐衷心”“歌唱”,将其人格化,表现了作者对云雀的喜爱。

运用了比喻的修辞,将云雀比作“烈火的轻云”,写出云雀飞翔的轻盈、迅疾和活力。

这两节总体描写了云雀高飞欢唱的特点,表现了诗人对云雀的由衷赞美,为全诗奠定了感情基调。

地平线下的太阳/放射出金色的电光/晴空里霞蔚云蒸/你沐浴着明光飞行/似不具形体的喜悦开始迅疾的远征。(第3节)

赏析

诗人用“金色的电光”“霞蔚云蒸”等景物来衬托云雀飞行时的英姿,又将其飞行比作“不具形体的喜悦开始迅疾的远征”,塑造出自由欢乐、展翅高飞的云雀形象。

整个大地和大气/响彻你婉转的歌喉/仿佛在荒凉的黑夜/从一片孤云背后/明月放射出光芒,清辉洋溢遍宇宙。(第6节)

赏析

作者以明月清辉的视觉形象来描绘云雀歌声给人的听觉感受,运用通感的修辞,写出云雀歌声的优美动人。

诗句的意境宏大开阔,展现了云雀歌声强大的感染力。

像一位诗人,隐身/在思想的明辉之中/吟诵着即兴的诗韵/直到普天下的同情/都被未曾留意过的希望和忧虑唤醒;(第8节)

赏析

雪莱将云雀比喻为诗人,云雀的歌唱就像诗人的吟诵,充满思想的光辉,能够感动人心,唤醒同情,带来希望。

诗句写出云雀歌声带给人的审美感受,也表现出作为一名诗人的雪莱的追求——通过诗歌来启迪世人,传递希望。

什么样的物象或事件/是你欢乐乐曲的源泉/什么田野、波涛、山峦/什么空中陆上的形态/是你对同类的爱,还是对痛苦的绝缘?(第15节)

赏析

诗人向云雀追问其歌声欢乐动听的原因,揣测其美妙乐音既源于大自然给予的灵感,又源于云雀内心的爱意以及对痛苦的超越。排比手法的运用,展现了思考的逐层深入,也增强了诗句的节奏感和韵律感。

可是,即使我们能摈弃/憎恨、傲慢和恐惧/即使我们生来不会/抛洒任何一滴眼泪/我也不知,怎能接近于你的欢愉。(第19节)

赏析

诗人将人类与云雀进行了对比,人类常因憎恨、傲慢和恐惧而深陷痛苦,而云雀则超越痛苦、坦荡无畏、自由欢愉,这就是它的歌声超凡脱俗的原因,诗句表现了对云雀的精神世界的赞美与向往。

交给我一半,你的心/必定熟知的欢欣/和谐、炽热的激情/就会流出我的双唇/全世界就会像此刻的我——侧耳倾听。(第21节)

赏析

这几句诗表达了诗人的心愿,他渴望学习云雀的欢欣与无畏,用自己和谐、炽热的激情唱出动听的歌,为世界带来自由与欢乐。

。

请再次朗读诗歌,在朗读中体会诗人的思想情感。

四、品读诗歌,体会情感

把握情感脉络

“蜡炬成灰泪始干”的赞叹

↓

↓

↓

↓

↓

为何甘愿牺牲的困惑

明白、坚定信念

感伤、怜悯

为何流泪的困惑

不问耕耘,只问收获的决心

红烛

诗歌中的“云雀”有什么特点?如何理解“云雀”这一形象?

诗中云雀这一形象,并不纯然是自然界中的云雀,而是诗人的理想自我形象或诗人理想的形象载体。诗人和云雀在许多方面都很相似。

云雀的振翅高飞,体现了诗人的执着奋进、愤世嫉俗的态度。云雀的隐形不漏、播撒歌声,体现了诗人不求名利。

云雀代表了光明、欢乐、自由、对生活充满的热爱。这一意象是诗人理想化中的自己,展示出浪漫主义时代的理想形象。 诗人通过云雀这一意象,表达自己追求光明、蔑视黑暗以及向往理想世界的情感。

。

《致云雀》一诗运用浪漫主义的手法,热情地赞颂了云雀。在诗人的笔下,云雀是欢乐、光明、美丽的象征,表达了作者追求光明、蔑视黑暗以及向往理想世界的精神。

五、探究主旨

《 红烛》是诗人内心的真实剖白。

诗人将自己比作红烛,更要用那微弱的光和热来照亮险恶的前途,去烧迫使人的迷梦,捣破禁锢着人们灵魂的监狱,为人间培养出 “慰藉的花儿”和“快乐的种子”。

诗人通过红烛这一意象,表现了自己的赤诚之心和奉献精神,表达了自己对祖国前途的执着追求和献身祖国的抱负。

思考:《红烛》和《致云雀》有何异同?

总结

相同之处

诗歌主题:两首诗均表达了对光明与美好的追求,以及渴望用诗歌来唤醒世人、愿意为真理而奉献自我的情怀。

相同之处

艺术特色:

1. 都运用了象征手法,以具体事物象征抽象的情思。

2. 都运用了拟人修辞。

3. 在表现上都偏重主观情绪的渲染,以丰富奇特的想象、充满强烈情感的语言抒发对理想的热烈追求,诗歌充满了浓郁的浪漫主义色彩。

不同之处

.

《红烛》 《致云雀》

意象

内容

特点

手法

意义

红烛

云雀

灰与泪

歌声

红色、亮光

欢乐、明朗、优美、欢愉

托物言志、象征、对比

反复、反问

比喻、设问

赤子之心、觉悟顿悟、自我勉励、坚定奉献

追求光明、蔑视黑暗以及向往理想世界的情感

一、作者简介

闻一多(1899年11月24日-1946年7月15日),本名闻家骅,字友三,生于湖北省黄冈市浠水县,中国现代伟大的爱国主义者,坚定的民主战士,中国民主同盟早期领导人,中国共产党的挚友,新月派代表诗人和学者。

新月派是中国现代新诗史上一个重要的诗歌流派,受泰戈尔《新月集》影响很大,曾活跃于20世纪20年代中后期。代表人物为闻一多、徐志摩。其中闻一多提出了三美的主张——音乐美、绘画美、建筑美。这一主张奠定了新格律诗派的理论基础,因此新月派又被称为“新格律诗派”。

1912年考入清华大学留美预备学校。1916年开始在《清华周刊》上发表系列读书笔记。1925年3月在美国留学期间创作《七子之歌》。1928年1月出版第二部诗集《死水》。1932年闻一多离开青岛,回到母校清华大学任中文系教授。

1946年7月15日在云南昆明被国民党特务暗杀。

雪莱(1792-1822),英国著名作家、浪漫主义诗人,被认为是历史上最出色的英语诗人之一。英国浪漫主义民主诗人、第一位社会主义诗人、小说家、哲学家、散文随笔和政论作家、改革家、柏拉图主义者和理想主义者,受空想社会主义思想影响颇深。

1811年,诗人因为写作哲学论文推理上帝的不存在,宣传无神论思想,被学校开除。1818年迁居意大利,与拜伦成为好友。

1822年7月8日逝世。恩格斯称他是“天才预言家”。

代表作有叙事长诗《麦布女王》《解放了的普罗米修斯》《倩契》《西风颂》《致云雀》等。

1922年,闻一多赴美留学,1925年,当他怀着一腔强烈爱国之情提前回国,看到的却是军阀混战、民不聊生、政治腐败、经济凋敝的惨景,于是他心中的梦骤然破灭。诗人的感情由失望、痛苦转至极度的愤怒。《红烛》正是在这种情况下创作的。

诗集《红烛》,内容丰富广泛,既反映了当时青年知识分子不满现实的思想情绪,更表现了诗人希望报效祖国的理想,更表现了诗人的炽热的爱国思乡之情,同时具有对爱情,对自然的歌颂和赞美,也有对前途感到渺茫的感伤和哀怨。诗歌以浓烈的色彩、丰富的想象、精炼的语言、典型的东方风格形成了自己的独特个性,这首与诗集同名的诗篇就是诗集《红烛》的序诗。

二、写作背景

诗人在写这首诗的时候,黑暗恐怖正沉重地笼罩着整个英国。大规模的“圈地运动”使百姓流离失所,大批工人流落街头,到处是弱肉强食;严重的经济危机使国家物价飞涨,工人工资骤降,人民生活贫困;愤怒的工人因此起来罢工,捣毁机器,游行请愿,然而这一切行动均遭到统治阶级的血腥镇压。

这种黑暗暴政几乎压得人透不过气来,因此人们对光明和幸福生活的渴盼非常迫切,而雪莱的这首诗,在一定程度上反映了当时人们的这一迫切愿望。

三、朗读诗歌,解读诗歌

初读诗歌,读准字音,读准节奏,读出情感。

大声朗读,说说你的初读感受。

体裁

特点

从诗歌题材的特点来看,这是一首什么题材的诗?这种诗有什么特点?

这是一首咏物诗。咏物诗是托物言志的诗歌,通过对事物的咏叹体现人文思想。

咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情,或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的愿望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

红烛

李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”放在开头,有什么作用?

“蜡炬成灰泪始干”是全诗的引子,诗歌的主体部分就是扣住“灰”与“泪”(“自焚”与“流泪”)分两层来展开抒情的。

开头“红烛啊,这样红的烛”对全诗有什么作用?

文章开头便直接抒情,表明了诗人闻一多是知道红烛会燃烧尽自己绽放光芒的品性,而不是在看着红烛燃烧的过程中慢慢感知到的,与“蜡炬成灰泪始干”相呼应。

在第一小节里,诗人就怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛。

诗人吐出来的心应该是什么颜色?

“红”色,如蜡烛一般的红色,红色是赤诚的象征。红烛,在诗人眼里,是理想的人格的化身。在这样的红烛面前,他提出了自我要求:“诗人啊/吐出你的心来比比,/可是一般颜色?”诗人的心应该也这样的红,否则就不配做诗人。在这首诗中,可以说红烛就是诗人,诗人就是红烛,“人与物化,意与境融”。诗人的那颗赤子之心,是如此纯洁率真,晶明透亮,灼灼发热。

2、3两节中先说红烛“一误再误”,后又写“不误不误”是不是矛盾?

一误再误是诗人无法理解红烛这种燃烧自己照亮别人的困惑,这样到底值不值,人是否要甘愿牺牲?“为何更须烧蜡成灰,然后才放光出 ”

“不误,不误”采用反复的手法,否定语气更加强烈表明了诗人此时的醒悟,包含着诗人对先前自作聪明的惭愧,也有力地表现了“红烛”精神的可贵,表现了诗人对“红烛”精神的敬仰。诗人彻悟了,光是要“烧”出来的,只有自我燃烧,只有无私奉献,才能放出光芒。

怎样理解“烧破世人的梦,烧沸世人的血——也救出他们的灵魂,也捣破他们的监狱!

当时,民众深受封建主义帝国主义思想文化的毒害,如沉睡梦中尚未觉醒,血性犹存然而麻木不仁,有如身陷囵圄受着禁锢。

诗人认为:自己的职责,就在于从梦中唤醒世人、救治世人的灵魂。使民众觉悟,使民众奋起,使民众热血沸腾,使民众走向光明,从封建主义帝国主义所设置的精神监狱中解放出来。

第五节

第5节,是诗人对烛泪的思考,对红烛的劝慰。首先揭示了一种很矛盾的现象:“你心火发光之期,正是泪流开始之日。”诗人的注意力转到烛泪上面,矛盾的现象已经包含着疑问。这一节开头的呼唤,是同情的呼唤,是惊疑的呼唤。

“又何苦伤心流泪?”诗人又发出了怎样的疑问?

诗人的内心又开始矛盾,疑惑,之前矛盾为何甘愿牺牲,在这里又开始矛盾已经决定牺牲了,又为何伤心流泪呢?表现了诗人此时此刻内心的矛盾与挣扎。红烛“心火发光”,自身“烧蜡成灰”,世人并非都像诗人自己那样怀着敬意,那种邪恶的势力不但对此毫无敬意,相反却“来侵你的光芒”。红烛流泪,是为烧得不稳而急得流泪。

诗人此时的流泪并不是因为自己牺牲,而是因为急于给世人带来光明,为什么要这么急?

因为现实生活中有像残风般的邪恶势力在不断入侵,用“侵”字性质明确,红烛创造光明,残风却容不得这片光明,残风是一种邪恶的势力,它的行径完全是邪恶的行径。

用“着急”更能表现出红烛一心为人世间创造光明,唯恐不能为人世间创造光明,以无私奉献为天职的灵魂。

第七节

红烛的泪不会白流。诗人劝慰道:“请将你的脂膏,不息地流向人间,培出慰藉底花儿,结成快乐的果子!”红烛的泪便是对世人的又一种贡献。诗人托物言志,他既已抱定献身祖国的心愿,也就不怕不幸的遭遇,那些带泪的诗行,可以“培出慰藉底花儿,结成快乐的果子!”

第八节

第8节的呼唤,一声是同情的呼唤,一声是劝导鼓励的呼唤。“灰心流泪你的果,创造光明你的因。”这样的因果关系是多么不公平、不合理,为着“创造光明”,结果只落得“灰心流泪”,但这是社会使然。在这样的社会中生活,只有作不屈的奉献。

怎样理解“莫问收获,但问耕耘。”

诗人劝勉红烛,也是劝勉自己:“红烛啊!‘莫问收获,但问耕耘。’”收束得精警有力,诗情得到了凝聚与升华。

人们通常说“一分耕耘,一分收获”,这本是理所应当的。但是,在不合理的社会中,耕耘者需要更高的思想品格,只要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。这正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国、热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,是极其伟大崇高的献身精神。

(1)诗歌中的“云雀”有什么特点?如何理解“云雀”这一形象?

致云雀

你好啊,欢乐的精灵/你似乎从不是飞禽/从天堂或天堂的邻近/以酣畅淋漓的乐音/不事雕琢的艺术,倾吐你的衷心。

向上,再向高处飞翔/从地面你一跃而上/像一片烈火的轻云/掠过蔚蓝的天心/永远歌唱着飞翔,飞翔着歌唱。(第1-2节)

《致云雀》

诗人运用了拟人手法,写云雀“倾吐衷心”“歌唱”,将其人格化,表现了作者对云雀的喜爱。

运用了比喻的修辞,将云雀比作“烈火的轻云”,写出云雀飞翔的轻盈、迅疾和活力。

这两节总体描写了云雀高飞欢唱的特点,表现了诗人对云雀的由衷赞美,为全诗奠定了感情基调。

地平线下的太阳/放射出金色的电光/晴空里霞蔚云蒸/你沐浴着明光飞行/似不具形体的喜悦开始迅疾的远征。(第3节)

赏析

诗人用“金色的电光”“霞蔚云蒸”等景物来衬托云雀飞行时的英姿,又将其飞行比作“不具形体的喜悦开始迅疾的远征”,塑造出自由欢乐、展翅高飞的云雀形象。

整个大地和大气/响彻你婉转的歌喉/仿佛在荒凉的黑夜/从一片孤云背后/明月放射出光芒,清辉洋溢遍宇宙。(第6节)

赏析

作者以明月清辉的视觉形象来描绘云雀歌声给人的听觉感受,运用通感的修辞,写出云雀歌声的优美动人。

诗句的意境宏大开阔,展现了云雀歌声强大的感染力。

像一位诗人,隐身/在思想的明辉之中/吟诵着即兴的诗韵/直到普天下的同情/都被未曾留意过的希望和忧虑唤醒;(第8节)

赏析

雪莱将云雀比喻为诗人,云雀的歌唱就像诗人的吟诵,充满思想的光辉,能够感动人心,唤醒同情,带来希望。

诗句写出云雀歌声带给人的审美感受,也表现出作为一名诗人的雪莱的追求——通过诗歌来启迪世人,传递希望。

什么样的物象或事件/是你欢乐乐曲的源泉/什么田野、波涛、山峦/什么空中陆上的形态/是你对同类的爱,还是对痛苦的绝缘?(第15节)

赏析

诗人向云雀追问其歌声欢乐动听的原因,揣测其美妙乐音既源于大自然给予的灵感,又源于云雀内心的爱意以及对痛苦的超越。排比手法的运用,展现了思考的逐层深入,也增强了诗句的节奏感和韵律感。

可是,即使我们能摈弃/憎恨、傲慢和恐惧/即使我们生来不会/抛洒任何一滴眼泪/我也不知,怎能接近于你的欢愉。(第19节)

赏析

诗人将人类与云雀进行了对比,人类常因憎恨、傲慢和恐惧而深陷痛苦,而云雀则超越痛苦、坦荡无畏、自由欢愉,这就是它的歌声超凡脱俗的原因,诗句表现了对云雀的精神世界的赞美与向往。

交给我一半,你的心/必定熟知的欢欣/和谐、炽热的激情/就会流出我的双唇/全世界就会像此刻的我——侧耳倾听。(第21节)

赏析

这几句诗表达了诗人的心愿,他渴望学习云雀的欢欣与无畏,用自己和谐、炽热的激情唱出动听的歌,为世界带来自由与欢乐。

。

请再次朗读诗歌,在朗读中体会诗人的思想情感。

四、品读诗歌,体会情感

把握情感脉络

“蜡炬成灰泪始干”的赞叹

↓

↓

↓

↓

↓

为何甘愿牺牲的困惑

明白、坚定信念

感伤、怜悯

为何流泪的困惑

不问耕耘,只问收获的决心

红烛

诗歌中的“云雀”有什么特点?如何理解“云雀”这一形象?

诗中云雀这一形象,并不纯然是自然界中的云雀,而是诗人的理想自我形象或诗人理想的形象载体。诗人和云雀在许多方面都很相似。

云雀的振翅高飞,体现了诗人的执着奋进、愤世嫉俗的态度。云雀的隐形不漏、播撒歌声,体现了诗人不求名利。

云雀代表了光明、欢乐、自由、对生活充满的热爱。这一意象是诗人理想化中的自己,展示出浪漫主义时代的理想形象。 诗人通过云雀这一意象,表达自己追求光明、蔑视黑暗以及向往理想世界的情感。

。

《致云雀》一诗运用浪漫主义的手法,热情地赞颂了云雀。在诗人的笔下,云雀是欢乐、光明、美丽的象征,表达了作者追求光明、蔑视黑暗以及向往理想世界的精神。

五、探究主旨

《 红烛》是诗人内心的真实剖白。

诗人将自己比作红烛,更要用那微弱的光和热来照亮险恶的前途,去烧迫使人的迷梦,捣破禁锢着人们灵魂的监狱,为人间培养出 “慰藉的花儿”和“快乐的种子”。

诗人通过红烛这一意象,表现了自己的赤诚之心和奉献精神,表达了自己对祖国前途的执着追求和献身祖国的抱负。

思考:《红烛》和《致云雀》有何异同?

总结

相同之处

诗歌主题:两首诗均表达了对光明与美好的追求,以及渴望用诗歌来唤醒世人、愿意为真理而奉献自我的情怀。

相同之处

艺术特色:

1. 都运用了象征手法,以具体事物象征抽象的情思。

2. 都运用了拟人修辞。

3. 在表现上都偏重主观情绪的渲染,以丰富奇特的想象、充满强烈情感的语言抒发对理想的热烈追求,诗歌充满了浓郁的浪漫主义色彩。

不同之处

.

《红烛》 《致云雀》

意象

内容

特点

手法

意义

红烛

云雀

灰与泪

歌声

红色、亮光

欢乐、明朗、优美、欢愉

托物言志、象征、对比

反复、反问

比喻、设问

赤子之心、觉悟顿悟、自我勉励、坚定奉献

追求光明、蔑视黑暗以及向往理想世界的情感

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读