课件:粤教选修之《唐诗宋词元散曲选读》第14课苏轼词二首

文档属性

| 名称 | 课件:粤教选修之《唐诗宋词元散曲选读》第14课苏轼词二首 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 854.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-02 16:31:35 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

第14课 苏轼词二首

第14课 苏轼词二首

课堂互动探究

知能优化演练

诗苑花絮

基础自主学案

美文佳作欣赏

苏东坡认错

在冯梦龙编的《警世通言》中,记载了王安石和苏轼的几个轶闻故事,其中有这样一个故事:

有一天,苏东坡去看望宰相王安石,恰好王安石出去了。苏东坡在王安石的书桌上看到了一首咏菊诗的草稿,才写了开头两句:

西风昨夜过园林,

吹落黄花满地金。

诗苑花絮

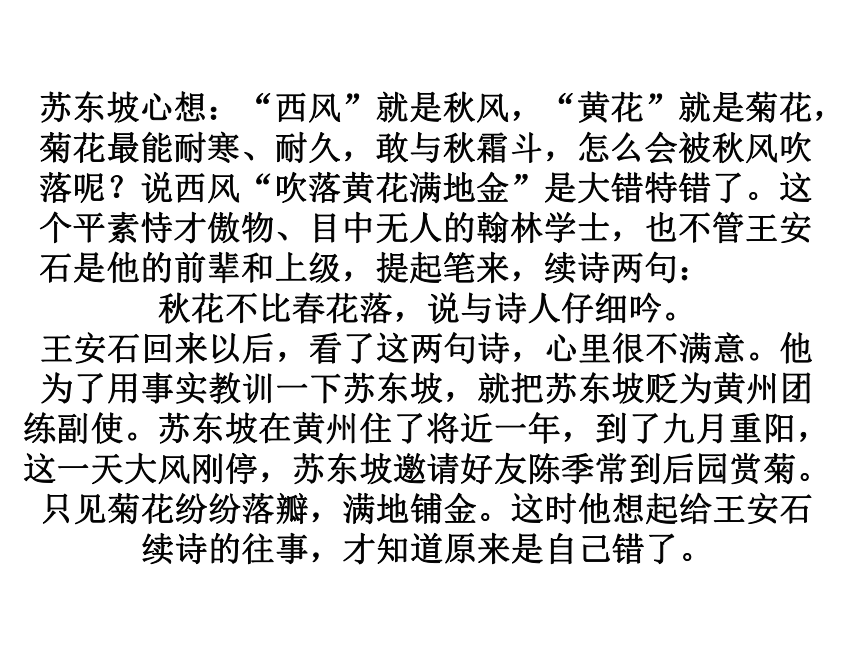

苏东坡心想:“西风”就是秋风,“黄花”就是菊花,菊花最能耐寒、耐久,敢与秋霜斗,怎么会被秋风吹落呢?说西风“吹落黄花满地金”是大错特错了。这个平素恃才傲物、目中无人的翰林学士,也不管王安石是他的前辈和上级,提起笔来,续诗两句:

秋花不比春花落,说与诗人仔细吟。

王安石回来以后,看了这两句诗,心里很不满意。他为了用事实教训一下苏东坡,就把苏东坡贬为黄州团练副使。苏东坡在黄州住了将近一年,到了九月重阳,这一天大风刚停,苏东坡邀请好友陈季常到后园赏菊。只见菊花纷纷落瓣,满地铺金。这时他想起给王安石续诗的往事,才知道原来是自己错了。

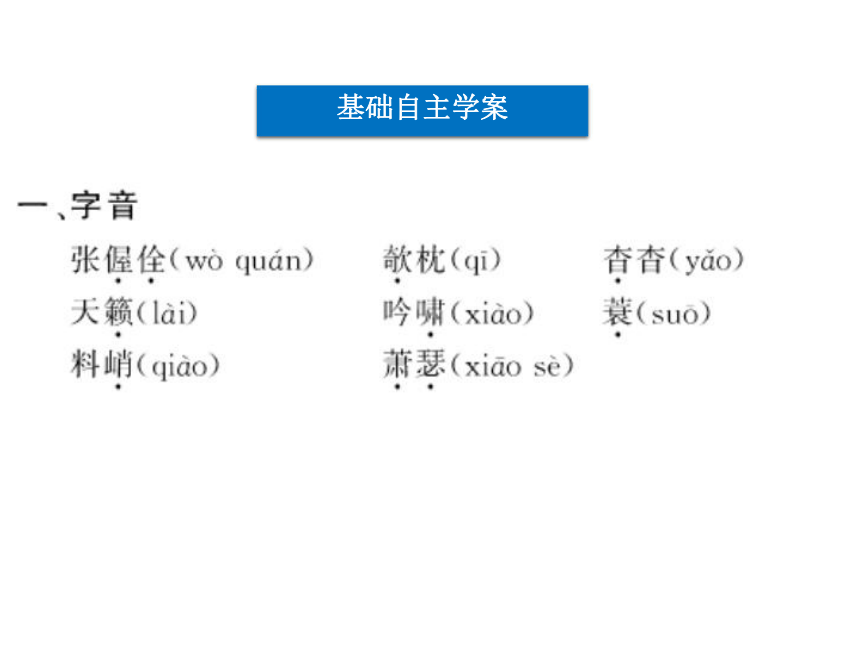

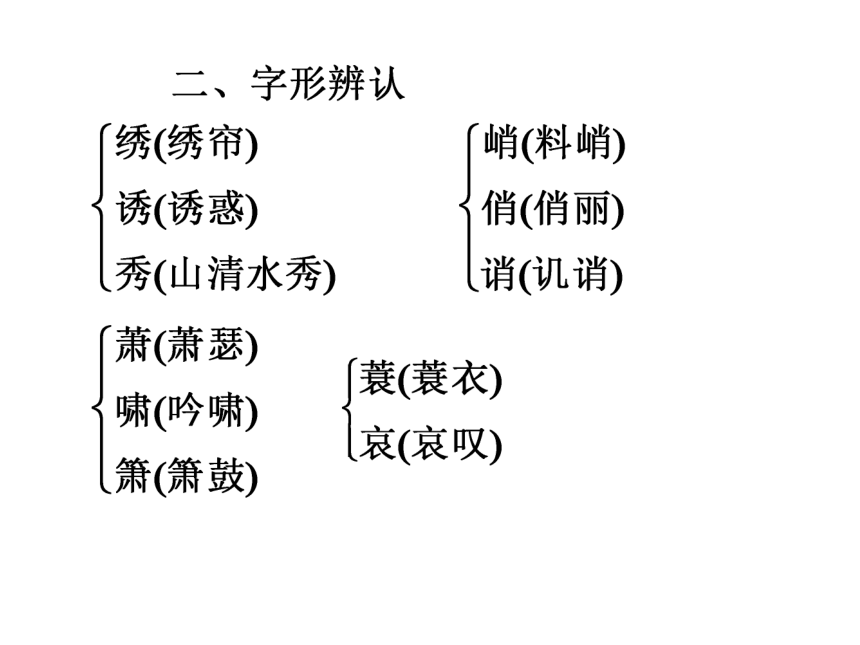

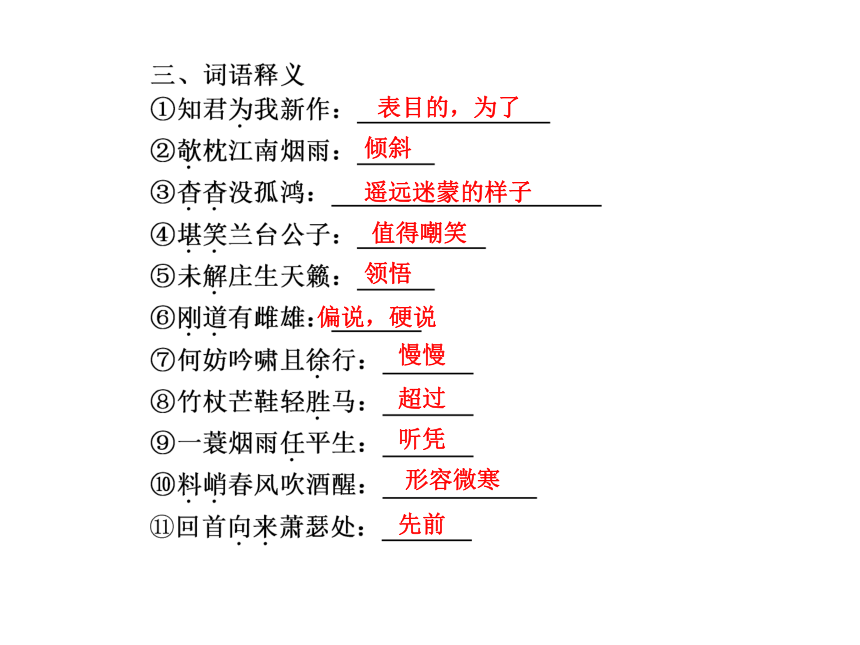

基础自主学案

表目的,为了

倾斜

遥远迷蒙的样子

值得嘲笑

领悟

偏说,硬说

慢慢

超过

听凭

形容微寒

先前

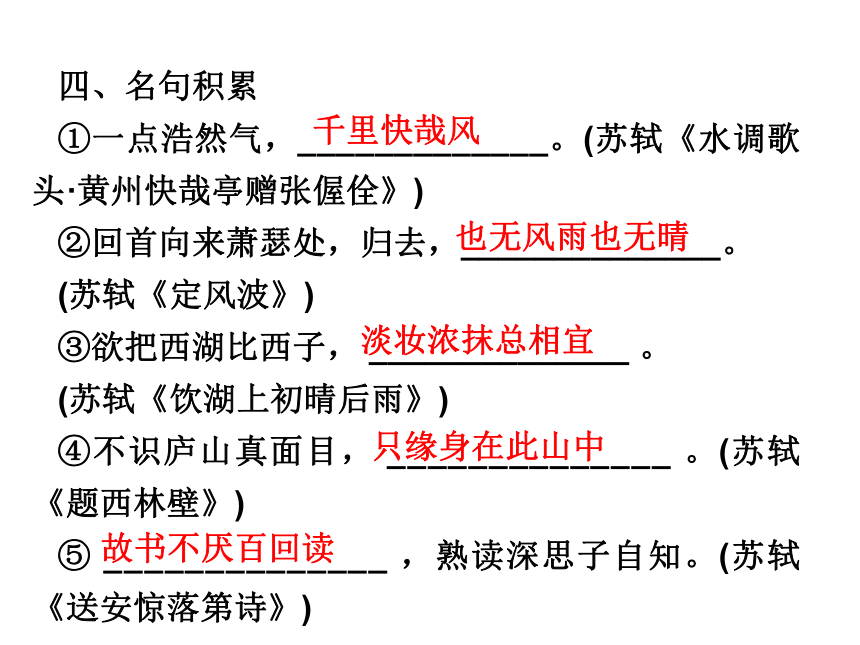

四、名句积累

①一点浩然气,_____________。(苏轼《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》)

②回首向来萧瑟处,归去,______________。

(苏轼《定风波》)

③欲把西湖比西子, ______________ 。

(苏轼《饮湖上初晴后雨》)

④不识庐山真面目, ______________ 。(苏轼《题西林壁》)

⑤ ______________ ,熟读深思子自知。(苏轼《送安惊落第诗》)

千里快哉风

也无风雨也无晴

淡妆浓抹总相宜

只缘身在此山中

故书不厌百回读

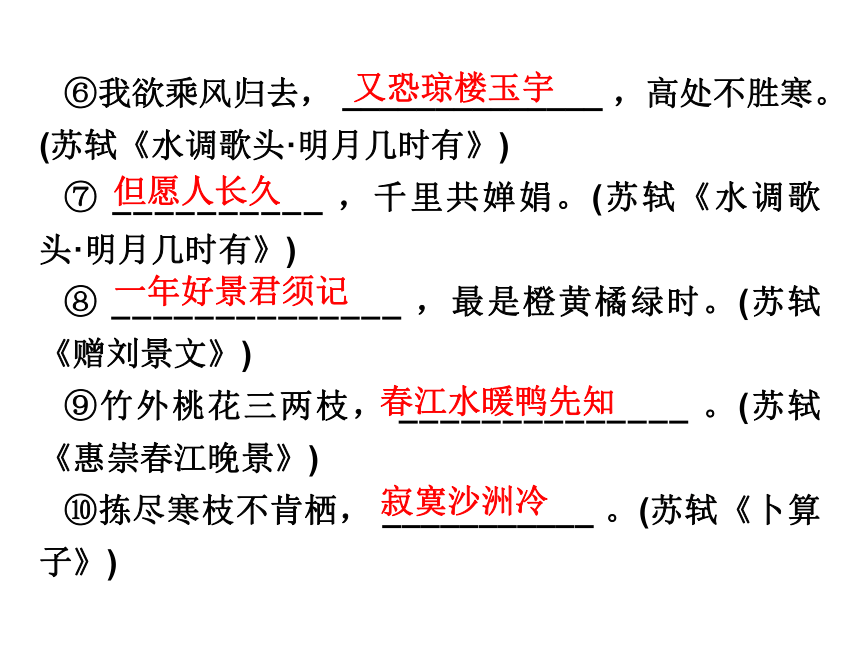

⑥我欲乘风归去, ______________ ,高处不胜寒。(苏轼《水调歌头·明月几时有》)

⑦ __________ ,千里共婵娟。(苏轼《水调歌头·明月几时有》)

⑧ ______________ ,最是橙黄橘绿时。(苏轼《赠刘景文》)

⑨竹外桃花三两枝, ______________ 。(苏轼《惠崇春江晚景》)

⑩拣尽寒枝不肯栖, ___________ 。(苏轼《卜算子》)

又恐琼楼玉宇

一年好景君须记

春江水暖鸭先知

寂寞沙洲冷

但愿人长久

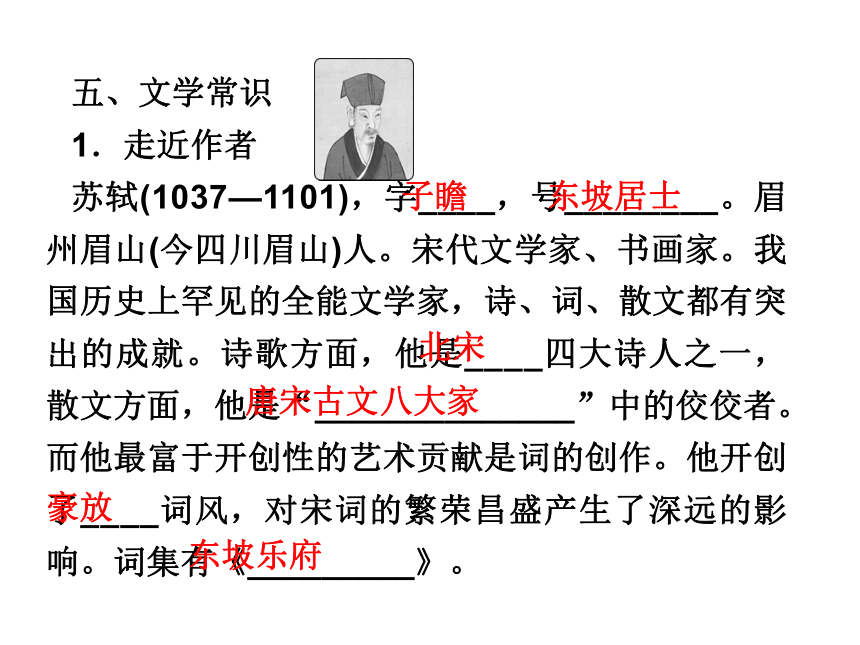

五、文学常识

1.走近作者

苏轼(1037—1101),字____,号________。眉州眉山(今四川眉山)人。宋代文学家、书画家。我国历史上罕见的全能文学家,诗、词、散文都有突出的成就。诗歌方面,他是____四大诗人之一,散文方面,他是“______________”中的佼佼者。而他最富于开创性的艺术贡献是词的创作。他开创了____词风,对宋词的繁荣昌盛产生了深远的影响。词集有《_________》。

子瞻

东坡居士

北宋

唐宋古文八大家

豪放

东坡乐府

2.资料链接

《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》

这首词是宋神宗元丰六年(1083)作者贬官在黄州(今湖北黄冈)时作的。快哉亭,在黄州的江边,张怀民修建。张怀民,字偓佺(又字梦得),当时也贬官在黄州,与苏轼的心境相同,二人交往密切。作者不仅欣赏江边的优美风景,而且更加钦佩张怀民的气度。所以他为张怀民所建的亭起名为“快哉亭”。

《定风波》

此词作于元丰五年(1082),此时作者因“乌台诗案”,正被贬官在黄州。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.苏轼在《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》中体现了怎样的人生态度?

【提示】 全篇贯注着超旷达观的博大襟怀。作者被贬官黄州,是他在人生道路上第一次遇到的沉重政治打击,理想遭遇严重挫折,内心是非常痛苦的。面对这样的政治祸难,他能处之若常,用睿智的思辨维持心理平衡,不消极颓丧,对功名得失不过于耿耿于怀。但是他并不是放弃了对人生理想的追求,并不是盲目乐观。这样的人生态度,在今天仍有借鉴意义。

2.《定风波》这首词体现了苏轼怎样的生活态度?开头“莫听”“何妨”两个词语,表达了作者怎样的情怀?

【提示】 “一蓑烟雨任平生”体现了词人不追求仕途腾达,不需要豪华的物质享受,只以超然、达观的心态对待生活,哪怕过隐士一样的贫困生活。

“莫听”表现了作者在风雨面前毫不在乎的态度,从而反映出作者旷达的处世态度。“何妨”写出作者在风雨面前还要吟咏着诗句悠然信步,表现了作者对自然风雨和生活厄运的挑战。

3.有人说“也无风雨也无晴”中的“风雨”和“晴”语义双关,你是否同意这一说法?请谈谈你的看法。

【名师点拨】 这里的“风雨”和“晴”既指自然界的风雨和晴,也指政治上的风雨和晴。由于苏轼历经官场的风风雨雨,对风雨的袭击或雨过天晴的遭遇已习以为常,所以他觉得无风无雨最好,无风无雨,则盼晴、喜晴的心情也不需要了,从而体现了作者超然物外的人生态度。

[细剖·深析]

[楼主]

用轻松的生活小事为题材来表现严肃的人生主题,是苏轼词的一大特色。细读《定风波》,说说其中包含的人生态度。

[沙发]

这首词告诉我们:自然界的雨晴既属寻常,毫无差别,社会人生中的政治风云、荣辱得失又何必放在心上。展现了一种旷达的人生态度。

[板凳]

我感觉这首词还告诉我们,任何困难都不能阻止我们前进,我们应该不畏艰难险阻,永远不放弃自己的追求。所以他说:“谁怕?一蓑烟雨任平生。”

[三楼]

其实这首词透出的一种佛家超然物外的无喜无悲、胜败两忘的思想,而这种思想其实也是作者内心无奈的反映,是无奈中的一种自我慰藉。

知能优化演练

倾听苏轼的文字

敬一兵

眼睛沿着苏轼诗词中的文字行走,走着走着就醉倒了。不是被依附在文字上的风光陶然,不是被栖居于文字里的热闹迷惑,而是高高标举了苏轼自喻“一肚皮不合时宜”的凌霜傲雪秉性的文字。以苏轼特有的书法脾气,纵横在视线要走的路上,令我的目光迈出的每一次步伐,不由分说就踏在了抑扬顿挫的韵律中,沉凝而不滞涩,流畅而不虚滑。

美文佳作欣赏

怎么看这一行行的文字都像极了苏轼预先铺设在纸上的琴弦,而目光在上面行走时被拽得晃晃悠悠的情形,分明就是他老先生拨弄琴弦掷来的振动。振动令目光眩晕,却令耳膜获得了愉快的抚慰——有美妙的音乐火一样燃起。

苏轼的文字,一个个都是沾了自然的灵气,活脱脱地在纸上舞蹈,不是抛来一只蚂蚱的跳跃声,就是掷出一阵小鸟的歌唱,抑或送达枯叶在树上迎风的呐喊。

心里自个儿偷偷地乐,哪还见一丝一毫离去的意思呢。并且,苏轼这老先生仿佛也是在和我逗乐般的,诙谐中把文字一个一个地抛掷在纸上,一如珍珠落玉盘,叮叮咚咚,煞是好听。记得我的耳朵第一次不听我的使唤,乐颠颠奔了去的那个方向,就是苏轼喜爱追欢寻乐,在酒筵上遇到歌妓求诗之时,毫不迟疑,提笔写在歌妓的披肩上或纨肩上的那一些字:停杯且听琵琶语,细捻轻拢,醉脸春融,斜照江天一抹红。

苏轼的文字,正与歌妓和琵琶琴心醉脸红,一片嘤嘤之中,尽是音符在缭绕的情形。

听别人念文字常因发音不准而一头雾水,于是便产生了自己念文字的欲望。我念的文字就是苏轼的《水调歌头》。没有气运丹田,也不曾摆了专门的站姿,我的朗诵就是这样于随随便便之中开始的。先是用四川话念,觉得别扭,改用普通话念,嘿嘿,顺畅多了。“明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?”

不错,有味道跟上来了,不觉摇头晃脑地继续念下去:“转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?”朗朗上口,念的声音不知不觉也变得拖声拖调起来,竟然还夹有颤音。我这是在唱歌?手一拍脑门,我笑了。苏轼的《水调歌头》本身就很合音律的,就是文字本身的音乐性所在,能够用音调来切合心境就是《水调歌头》的难能可贵。

“情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之、足之蹈之也。”或许苏轼当年就是在这样的情形中,一边念叨一边写就《水调歌头》的。忽然我有些明白了苏东坡味摩诘之诗“诗中有画”和观其画则称“画中有诗”的感叹。绘画是分割空间、重组空间的艺术,但诗中还存在意义,这就是诗的主题。而音乐则是时间的艺术,是对时间的分割与组合。我们不难看出,就如梵高的《向日葵》,它与时间没有关系

。我们不会要求在多长的时间内把这幅画看完,而对于一首乐曲,我们却有时间的先后顺序要求。你听贝多芬的《欢乐颂》,想真正地感受那份意境,不可能从第2乐章听起,所以音乐是一种时间艺术。诗歌就是这种时间与空间艺术的综合,称之为综合之艺术。它在时间上通于绘画,在空间上通于音乐。

听苏轼的文字,婉转悠扬,是一种闲情逸致,自有一种孤洁幽僻的高尚情怀,一如琴韵古雅。这样的印象,不是我的主观臆断,而是他老先生的文字告诉我的。譬如,“若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何不于君指上听?”又如,“几时归去,作个闲人。对一张琴,一壶酒,一溪云。”琴韵的本质是一场静。弹琴时,避闹而取静,“独坐幽篁里,弹琴复长啸”,琴音悠扬,更衬出环境的静谧,并起到很好的舒缓治疗内心的作用。

弹琴时须心无杂念,不然心乱而琴乱,终不能成曲调。古时传说弹琴时若有无关的人在旁偷听,扰乱了心神,则容易断弦,琴也就弹不下去了,可见琴为心声,心静才能韵圆。听苏轼的文字,也是这样的感觉。窃喜中的我偷偷望一眼苏轼,哈哈,不料他老先生也在天国里同样是偷偷窃喜地望着我,眼神里递来的文字音符,统统嵌进了我的骨头。

再听一遍苏轼的文字,感觉就是文字在琴的调理下,用音符讴歌人与自然心意互通,直达天人合一的境界的感觉。不由地一阵蓦然心动。苏轼诗词里的文字,不就是跌宕起伏的人生,不就是一首荡气回肠的琴曲吗?这人生的舞台,不就是一张巨大无形的无弦琴吗?人生的喜怒哀乐、悲欢离合不就是一个个在琴弦上跃动拓展的音节吗?于是我在想,滴水能摄大海,芥子能纳须弥,那么,我听懂了苏轼的文字,无疑就可以弹好一段人生无弦琴,也许就能掀起整条人生长河的浪涛,发出人性与生命最完美的音符。

【赏评】 对苏轼理解深刻入微,所写文章内涵丰富。本文在构思上运用通感手法,围绕倾听苏轼的文字,写了其文字的特点、节奏特色、风格及其听后感受。文字清新,语言富有诗意。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第14课 苏轼词二首

第14课 苏轼词二首

课堂互动探究

知能优化演练

诗苑花絮

基础自主学案

美文佳作欣赏

苏东坡认错

在冯梦龙编的《警世通言》中,记载了王安石和苏轼的几个轶闻故事,其中有这样一个故事:

有一天,苏东坡去看望宰相王安石,恰好王安石出去了。苏东坡在王安石的书桌上看到了一首咏菊诗的草稿,才写了开头两句:

西风昨夜过园林,

吹落黄花满地金。

诗苑花絮

苏东坡心想:“西风”就是秋风,“黄花”就是菊花,菊花最能耐寒、耐久,敢与秋霜斗,怎么会被秋风吹落呢?说西风“吹落黄花满地金”是大错特错了。这个平素恃才傲物、目中无人的翰林学士,也不管王安石是他的前辈和上级,提起笔来,续诗两句:

秋花不比春花落,说与诗人仔细吟。

王安石回来以后,看了这两句诗,心里很不满意。他为了用事实教训一下苏东坡,就把苏东坡贬为黄州团练副使。苏东坡在黄州住了将近一年,到了九月重阳,这一天大风刚停,苏东坡邀请好友陈季常到后园赏菊。只见菊花纷纷落瓣,满地铺金。这时他想起给王安石续诗的往事,才知道原来是自己错了。

基础自主学案

表目的,为了

倾斜

遥远迷蒙的样子

值得嘲笑

领悟

偏说,硬说

慢慢

超过

听凭

形容微寒

先前

四、名句积累

①一点浩然气,_____________。(苏轼《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》)

②回首向来萧瑟处,归去,______________。

(苏轼《定风波》)

③欲把西湖比西子, ______________ 。

(苏轼《饮湖上初晴后雨》)

④不识庐山真面目, ______________ 。(苏轼《题西林壁》)

⑤ ______________ ,熟读深思子自知。(苏轼《送安惊落第诗》)

千里快哉风

也无风雨也无晴

淡妆浓抹总相宜

只缘身在此山中

故书不厌百回读

⑥我欲乘风归去, ______________ ,高处不胜寒。(苏轼《水调歌头·明月几时有》)

⑦ __________ ,千里共婵娟。(苏轼《水调歌头·明月几时有》)

⑧ ______________ ,最是橙黄橘绿时。(苏轼《赠刘景文》)

⑨竹外桃花三两枝, ______________ 。(苏轼《惠崇春江晚景》)

⑩拣尽寒枝不肯栖, ___________ 。(苏轼《卜算子》)

又恐琼楼玉宇

一年好景君须记

春江水暖鸭先知

寂寞沙洲冷

但愿人长久

五、文学常识

1.走近作者

苏轼(1037—1101),字____,号________。眉州眉山(今四川眉山)人。宋代文学家、书画家。我国历史上罕见的全能文学家,诗、词、散文都有突出的成就。诗歌方面,他是____四大诗人之一,散文方面,他是“______________”中的佼佼者。而他最富于开创性的艺术贡献是词的创作。他开创了____词风,对宋词的繁荣昌盛产生了深远的影响。词集有《_________》。

子瞻

东坡居士

北宋

唐宋古文八大家

豪放

东坡乐府

2.资料链接

《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》

这首词是宋神宗元丰六年(1083)作者贬官在黄州(今湖北黄冈)时作的。快哉亭,在黄州的江边,张怀民修建。张怀民,字偓佺(又字梦得),当时也贬官在黄州,与苏轼的心境相同,二人交往密切。作者不仅欣赏江边的优美风景,而且更加钦佩张怀民的气度。所以他为张怀民所建的亭起名为“快哉亭”。

《定风波》

此词作于元丰五年(1082),此时作者因“乌台诗案”,正被贬官在黄州。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.苏轼在《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》中体现了怎样的人生态度?

【提示】 全篇贯注着超旷达观的博大襟怀。作者被贬官黄州,是他在人生道路上第一次遇到的沉重政治打击,理想遭遇严重挫折,内心是非常痛苦的。面对这样的政治祸难,他能处之若常,用睿智的思辨维持心理平衡,不消极颓丧,对功名得失不过于耿耿于怀。但是他并不是放弃了对人生理想的追求,并不是盲目乐观。这样的人生态度,在今天仍有借鉴意义。

2.《定风波》这首词体现了苏轼怎样的生活态度?开头“莫听”“何妨”两个词语,表达了作者怎样的情怀?

【提示】 “一蓑烟雨任平生”体现了词人不追求仕途腾达,不需要豪华的物质享受,只以超然、达观的心态对待生活,哪怕过隐士一样的贫困生活。

“莫听”表现了作者在风雨面前毫不在乎的态度,从而反映出作者旷达的处世态度。“何妨”写出作者在风雨面前还要吟咏着诗句悠然信步,表现了作者对自然风雨和生活厄运的挑战。

3.有人说“也无风雨也无晴”中的“风雨”和“晴”语义双关,你是否同意这一说法?请谈谈你的看法。

【名师点拨】 这里的“风雨”和“晴”既指自然界的风雨和晴,也指政治上的风雨和晴。由于苏轼历经官场的风风雨雨,对风雨的袭击或雨过天晴的遭遇已习以为常,所以他觉得无风无雨最好,无风无雨,则盼晴、喜晴的心情也不需要了,从而体现了作者超然物外的人生态度。

[细剖·深析]

[楼主]

用轻松的生活小事为题材来表现严肃的人生主题,是苏轼词的一大特色。细读《定风波》,说说其中包含的人生态度。

[沙发]

这首词告诉我们:自然界的雨晴既属寻常,毫无差别,社会人生中的政治风云、荣辱得失又何必放在心上。展现了一种旷达的人生态度。

[板凳]

我感觉这首词还告诉我们,任何困难都不能阻止我们前进,我们应该不畏艰难险阻,永远不放弃自己的追求。所以他说:“谁怕?一蓑烟雨任平生。”

[三楼]

其实这首词透出的一种佛家超然物外的无喜无悲、胜败两忘的思想,而这种思想其实也是作者内心无奈的反映,是无奈中的一种自我慰藉。

知能优化演练

倾听苏轼的文字

敬一兵

眼睛沿着苏轼诗词中的文字行走,走着走着就醉倒了。不是被依附在文字上的风光陶然,不是被栖居于文字里的热闹迷惑,而是高高标举了苏轼自喻“一肚皮不合时宜”的凌霜傲雪秉性的文字。以苏轼特有的书法脾气,纵横在视线要走的路上,令我的目光迈出的每一次步伐,不由分说就踏在了抑扬顿挫的韵律中,沉凝而不滞涩,流畅而不虚滑。

美文佳作欣赏

怎么看这一行行的文字都像极了苏轼预先铺设在纸上的琴弦,而目光在上面行走时被拽得晃晃悠悠的情形,分明就是他老先生拨弄琴弦掷来的振动。振动令目光眩晕,却令耳膜获得了愉快的抚慰——有美妙的音乐火一样燃起。

苏轼的文字,一个个都是沾了自然的灵气,活脱脱地在纸上舞蹈,不是抛来一只蚂蚱的跳跃声,就是掷出一阵小鸟的歌唱,抑或送达枯叶在树上迎风的呐喊。

心里自个儿偷偷地乐,哪还见一丝一毫离去的意思呢。并且,苏轼这老先生仿佛也是在和我逗乐般的,诙谐中把文字一个一个地抛掷在纸上,一如珍珠落玉盘,叮叮咚咚,煞是好听。记得我的耳朵第一次不听我的使唤,乐颠颠奔了去的那个方向,就是苏轼喜爱追欢寻乐,在酒筵上遇到歌妓求诗之时,毫不迟疑,提笔写在歌妓的披肩上或纨肩上的那一些字:停杯且听琵琶语,细捻轻拢,醉脸春融,斜照江天一抹红。

苏轼的文字,正与歌妓和琵琶琴心醉脸红,一片嘤嘤之中,尽是音符在缭绕的情形。

听别人念文字常因发音不准而一头雾水,于是便产生了自己念文字的欲望。我念的文字就是苏轼的《水调歌头》。没有气运丹田,也不曾摆了专门的站姿,我的朗诵就是这样于随随便便之中开始的。先是用四川话念,觉得别扭,改用普通话念,嘿嘿,顺畅多了。“明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?”

不错,有味道跟上来了,不觉摇头晃脑地继续念下去:“转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?”朗朗上口,念的声音不知不觉也变得拖声拖调起来,竟然还夹有颤音。我这是在唱歌?手一拍脑门,我笑了。苏轼的《水调歌头》本身就很合音律的,就是文字本身的音乐性所在,能够用音调来切合心境就是《水调歌头》的难能可贵。

“情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之、足之蹈之也。”或许苏轼当年就是在这样的情形中,一边念叨一边写就《水调歌头》的。忽然我有些明白了苏东坡味摩诘之诗“诗中有画”和观其画则称“画中有诗”的感叹。绘画是分割空间、重组空间的艺术,但诗中还存在意义,这就是诗的主题。而音乐则是时间的艺术,是对时间的分割与组合。我们不难看出,就如梵高的《向日葵》,它与时间没有关系

。我们不会要求在多长的时间内把这幅画看完,而对于一首乐曲,我们却有时间的先后顺序要求。你听贝多芬的《欢乐颂》,想真正地感受那份意境,不可能从第2乐章听起,所以音乐是一种时间艺术。诗歌就是这种时间与空间艺术的综合,称之为综合之艺术。它在时间上通于绘画,在空间上通于音乐。

听苏轼的文字,婉转悠扬,是一种闲情逸致,自有一种孤洁幽僻的高尚情怀,一如琴韵古雅。这样的印象,不是我的主观臆断,而是他老先生的文字告诉我的。譬如,“若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何不于君指上听?”又如,“几时归去,作个闲人。对一张琴,一壶酒,一溪云。”琴韵的本质是一场静。弹琴时,避闹而取静,“独坐幽篁里,弹琴复长啸”,琴音悠扬,更衬出环境的静谧,并起到很好的舒缓治疗内心的作用。

弹琴时须心无杂念,不然心乱而琴乱,终不能成曲调。古时传说弹琴时若有无关的人在旁偷听,扰乱了心神,则容易断弦,琴也就弹不下去了,可见琴为心声,心静才能韵圆。听苏轼的文字,也是这样的感觉。窃喜中的我偷偷望一眼苏轼,哈哈,不料他老先生也在天国里同样是偷偷窃喜地望着我,眼神里递来的文字音符,统统嵌进了我的骨头。

再听一遍苏轼的文字,感觉就是文字在琴的调理下,用音符讴歌人与自然心意互通,直达天人合一的境界的感觉。不由地一阵蓦然心动。苏轼诗词里的文字,不就是跌宕起伏的人生,不就是一首荡气回肠的琴曲吗?这人生的舞台,不就是一张巨大无形的无弦琴吗?人生的喜怒哀乐、悲欢离合不就是一个个在琴弦上跃动拓展的音节吗?于是我在想,滴水能摄大海,芥子能纳须弥,那么,我听懂了苏轼的文字,无疑就可以弹好一段人生无弦琴,也许就能掀起整条人生长河的浪涛,发出人性与生命最完美的音符。

【赏评】 对苏轼理解深刻入微,所写文章内涵丰富。本文在构思上运用通感手法,围绕倾听苏轼的文字,写了其文字的特点、节奏特色、风格及其听后感受。文字清新,语言富有诗意。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录