课件:粤教选修之《唐诗宋词元散曲选读》第15课李清照词二首

文档属性

| 名称 | 课件:粤教选修之《唐诗宋词元散曲选读》第15课李清照词二首 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 648.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-02 16:31:35 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

第15课 李清照词二首

第15课 李清照词二首

课堂互动探究

知能优化演练

诗苑花絮

基础自主学案

美文佳作欣赏

人比黄花瘦

李清照的丈夫赵明诚外出做官,一次,李清照在写给赵明诚的信中,寄去了自己的一首新作,就是后来非常有名的《醉花阴》:

薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。佳节又重阳,玉枕纱橱,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

她在词中刻画了一个因想念自己所热爱的人而感到十分寂寞的妇女形象,其实,是她在向丈夫诉说自己的心思。

诗苑花絮

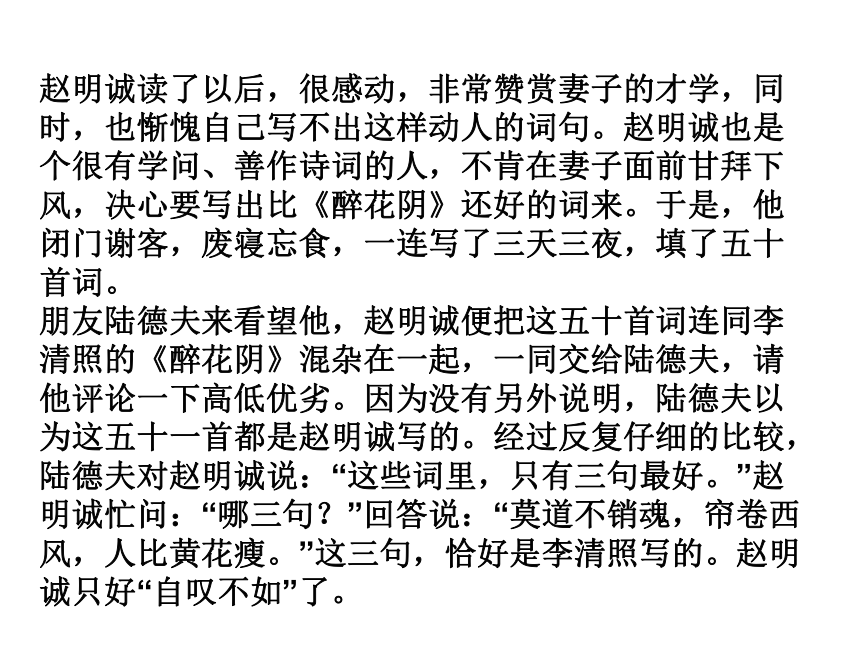

赵明诚读了以后,很感动,非常赞赏妻子的才学,同时,也惭愧自己写不出这样动人的词句。赵明诚也是个很有学问、善作诗词的人,不肯在妻子面前甘拜下风,决心要写出比《醉花阴》还好的词来。于是,他闭门谢客,废寝忘食,一连写了三天三夜,填了五十首词。

朋友陆德夫来看望他,赵明诚便把这五十首词连同李清照的《醉花阴》混杂在一起,一同交给陆德夫,请他评论一下高低优劣。因为没有另外说明,陆德夫以为这五十一首都是赵明诚写的。经过反复仔细的比较,陆德夫对赵明诚说:“这些词里,只有三句最好。”赵明诚忙问:“哪三句?”回答说:“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。”这三句,恰好是李清照写的。赵明诚只好“自叹不如”了。

基础自主学案

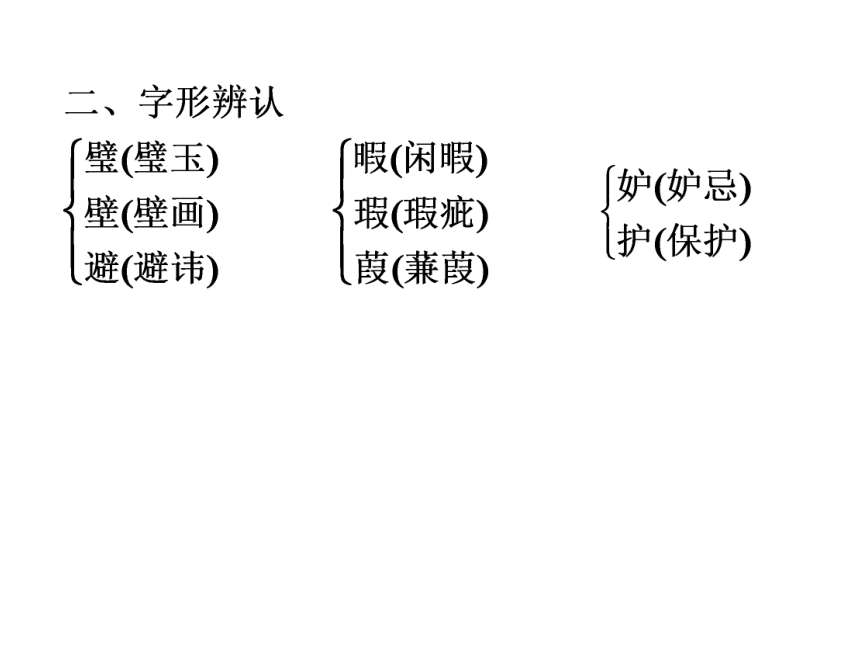

疏远

等级,品类

称首

极,很

多少

转眼

谢绝

空闲

用手指搓转

漂亮

懒得

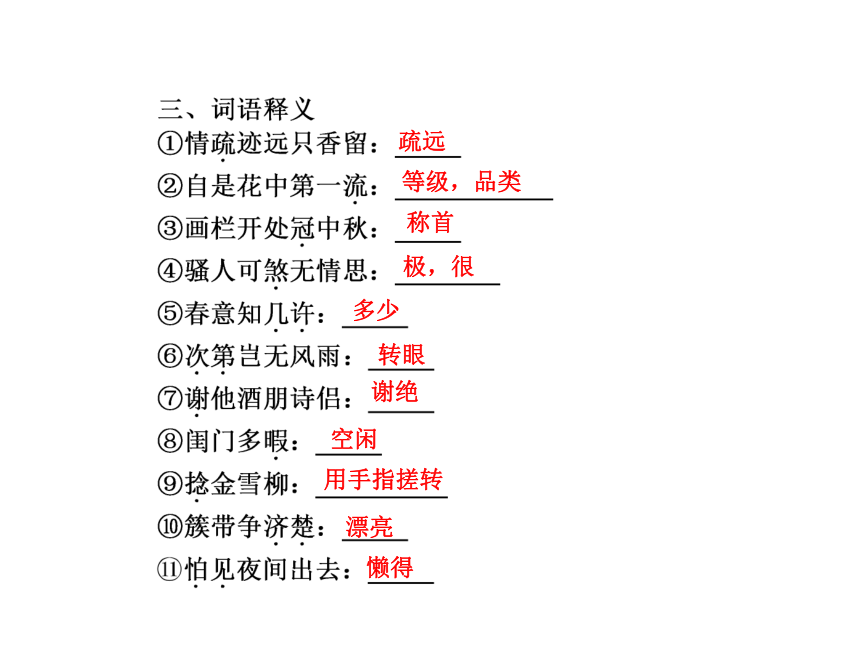

四、名句积累

①何须浅碧轻红色,________________。

(李清照《鹧鸪天·桂花》)

②只恐双溪舴艋舟, ________________ !(李清照《武陵春》)

③ ________________ ,欲语泪先流。(李清照《武陵春》)

④元宵佳节,融和天气, ________________ ?(李清照《永遇乐》)

⑤此情无计可消除, ________ , ________ 。(李清照《一剪梅》)

自是花中第一流

载不动、许多愁

物是人非事事休

才下眉头 却上心头

次第岂无风雨

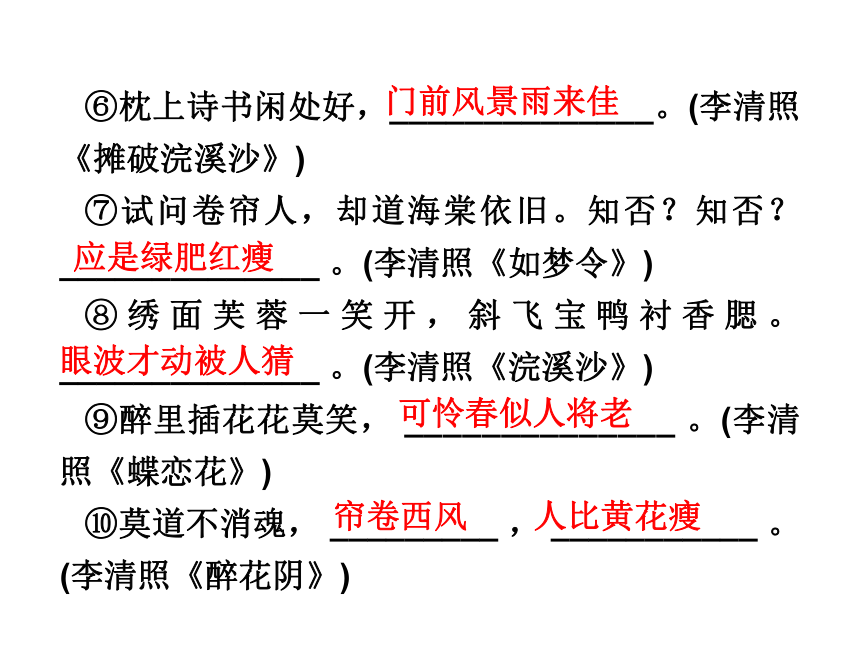

⑥枕上诗书闲处好,______________。(李清照《摊破浣溪沙》)

⑦试问卷帘人,却道海棠依旧。知否?知否? ______________ 。(李清照《如梦令》)

⑧绣面芙蓉一笑开,斜飞宝鸭衬香腮。 ______________ 。(李清照《浣溪沙》)

⑨醉里插花花莫笑, ______________ 。(李清照《蝶恋花》)

⑩莫道不消魂, _________ , ___________ 。(李清照《醉花阴》)

门前风景雨来佳

应是绿肥红瘦

眼波才动被人猜

可怜春似人将老

帘卷西风

人比黄花瘦

五、文学常识

1.走近作者

李清照(1084—约1151),自号__________,历城(今山东济南)人。其父是当时的著名学者。丈夫赵明诚是宰相赵挺之之子,历任州郡的行政长官。李清照早年生活优裕,幼承家学,

早有才名,工书能文,通晓音

律。婚后与赵明诚共同致力于

书画金石的整理,编写了《

_______》。

易安居士

金石录

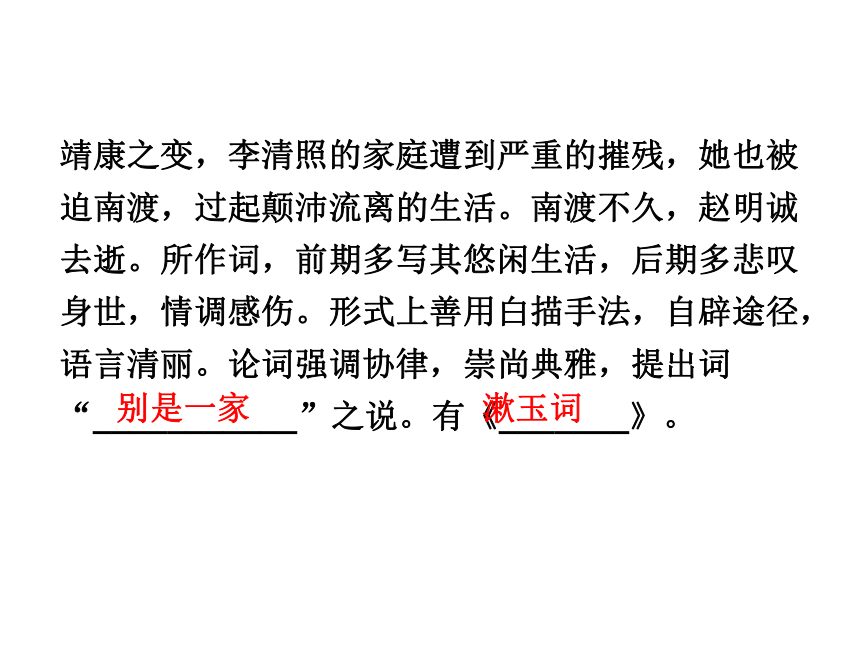

靖康之变,李清照的家庭遭到严重的摧残,她也被迫南渡,过起颠沛流离的生活。南渡不久,赵明诚去逝。所作词,前期多写其悠闲生活,后期多悲叹身世,情调感伤。形式上善用白描手法,自辟途径,语言清丽。论词强调协律,崇尚典雅,提出词“___________”之说。有《_______》。

别是一家

漱玉词

2.资料链接

《鹧鸪天·桂花》

关于这首词的写作背景,学界尚无确考。李清照24岁时,其夫赵明诚奔父丧,加上当时的党争的连累,曾居乡里多年,从作品的内容格调看,或许作于这一时期。

《永遇乐》

此词的具体写作时间、地点,难以准确考证。但从作品所写的内容以及所表达的情感,可以断定是靖康之变以后,词人流落江南所写。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.古人咏物,往往托物言志或者托物抒情。《鹧鸪天·桂花》中李清照借“桂花”表现了怎样的情志?

【提示】 作者之所以推崇桂花为第一流的花,是因为她十分注重桂花的内在美,十分欣赏桂花的色淡味香,体性温雅。所谓“何须浅碧轻红色”,言外之意是,只要味香性柔,无须浅碧轻红;如果徒有“浅碧轻红”便不能列为花中第一流。为了推崇桂花,作者甚至让梅花生妒,使菊花含羞。最后,作者更直接谈及咏桂与情思的关系,她批评屈原当年不收桂花入《离骚》是“情思”不够的缘故。

至此,作者既为桂花“正”了“名”,又抒发了自己的一怀幽情。实际上,那“暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留”的桂花,正是作者傲视尘俗的正直性格的写照。

2. 《永遇乐》开篇“落日熔金,暮云合璧”两句描写的是一幅夕阳娇艳,晚云瑰丽,“夕阳无限好”的图景,而全词表现的却是李清照在国破家亡夫死之后的无限伤感,开篇这两句是否与全词的意境不一致?为什么?

【提示】 这是一种以乐景写哀情的手法,面对元宵佳节无限美好的情景,本应纵情欢乐,但作者却谢绝了那些驾着香车宝马来相招的酒朋诗侣,从而表现了词人内心的伤感。“人在何处”蕴含了多少欲说还休的悲愤和哀痛啊,身边至亲至爱的人,风云般聚散,自己身在异乡,孤苦无依,眼睁睁看着国土沦丧,存在的意识也在丧失,此身何处?

3.“如今憔悴,风鬟霜鬓,怕见夜间出去。不如向、帘儿底下,听人笑语。”前三句运用了什么描写手法?如何体现的?后两句则表达了作者什么样的感情?

【名师点拨】 “如今”三句是心理描写,当中透露出词人对现实浓浓的感伤和对未来命运深深的忧虑。历尽国破、家亡、夫死之痛,如今的词人已不再是当年簇带济楚的少女,而变为形容憔悴、蓬头霜鬓的老妇,哪有心情夜间出去赏灯游乐呢?时代在词人的心灵上投下了巨大的阴影。“不如向、帘儿底下,听人笑语”则横生波澜,词人一方面担心面对元宵胜景会触动今昔盛衰之慨,加深内心的痛苦;

另一方面却又怀念着今昔的元宵盛况,想在观赏今夕的繁华中重温旧梦,给沉重的心灵一点慰藉。这种矛盾的心理,看来似乎透露出她对生活还有所追恋的向往,但骨子里却蕴含着无限的孤寂悲凉。面对现实的繁华热闹,她却只能在隔帘笑语中聊温旧梦。这是何等悲凉!

[细剖·深析]

[楼主]

《鹧鸪天·桂花》是一首咏桂词,有人评价它说“风格独特,颇得宋诗之风,即以议论入词,托物抒怀”。请你结合具体的句子分别谈谈这首词是分几部分议论的。

[沙发]

除句首二句咏物,以下转入议论。“何须浅碧轻红色,自是花中第一流”,花以红为美,而碧牡丹、绿萼尤为名贵,这是一般人的审美观点。在李清照看来,品格的美、内在的美尤为重要。“何须”二字,把仅以色美取胜的群花一笔宕开,而推出色淡香浓、迹远品高的桂花,大书特书,“自是花中第一流”,这是第一层议论。

[板凳]

“梅定妒,菊应羞,画栏开处冠中秋”为第二层议论。梅花是美丽晶莹的,菊花是高洁清香的,然而,面对“情疏迹远只香留”的桂花,也只有掩面含羞,自叹弗如了。“画栏开处”暗用李贺《金铜仙人辞汉歌》中的诗句“画栏桂树悬秋香”。接着又从节令上着眼,称桂花为中秋时节的花中之冠。

[三楼]

“骚人可煞无情思,何事当年不见收”为第三层议论。这里,词人退开一步,不再就花论花,而是从评说古人下笔。屈原当年作《离骚》,遍收名花珍卉以喻君子修身养德,惟独桂花不在其列。李清照很为桂花抱屈,因而毫不客气地批评了这位先贤,说他情思不足,竟把香冠中秋的桂花给遗漏了,岂非一大遗恨。

知能优化演练

千古绝唱,万古愁心(节选)

时代的沧桑,命运的变迁,性格的舛变,使她这个时期的作品充满了过去所没有的愁苦悲凉。往日曾写到的“见客人来,袜刬金钗溜。和羞走,倚门回首,却把青梅嗅。”那种活泼

消失了,“沉醉不知归路,兴尽

晚归舟”那种逸兴消失了,而今

的情怀就像是在《武陵春》中所

写的:“风住尘香花已尽,日晚倦梳头。

美文佳作欣赏

物是人非事事休,欲语泪先流。闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟,载不动、许多愁。”读着这首小词,我们仿佛像坐在剧场里,抬眼望去,远处是一幅暮春的景色:红日高悬,东风骀荡,园林内的花枝上残红已谢,一片片绿叶正缀满树梢。再看近处,则是一间古色古香的兼做书斋的闺房,案头堆着史书,妆台放着镜奁,一只宝鸭香炉,袅袅不绝地吐着沉香的氤氲。

少顷,一位衣着淡雅的孀妇飘然轻移莲步,抬眼望了望窗外,转而踱进妆台,似想对镜梳妆,却又慵懒无力。终展开花笺,抒写了这首回肠荡气的心灵绝唱。

久经飘零,独在异乡,尽管春日双溪风光绮丽,但在她眼中,却只是一片暮春的悲哀。今非昔比,物是人非,触景生情,越发地感到愁苦。在李清照的这一类词中,虽然没有正面描写民族灾难的场景,也没有直接呼唤英雄主义的精神,但正是山河破碎、民族危亡造成了她的个人遭遇,在她心灵深处铭刻下抹不去的伤痕。“

故乡何处是?忘了除非醉”,“年年雪里,常插梅花醉”,“今年海角天涯,萧萧两鬓生华”,“空梦长安,认取长安道”,这使我们想起杜甫在逃难中的诗句“感时花溅泪,恨别鸟惊心”。李清照这时的愁早已不是“一种相思,两处闲愁”的家愁、情愁,她这时是《诗经》的《黍离》之愁,是辛弃疾“而今识尽愁滋味”的愁,是国家民族的大愁,她是在替天发愁!

浙江金华有南北朝时因沈约曾题《八咏诗》而得名的一座名楼,李清照曾避难于此,登楼遥望这仅存的半壁江山,不禁临风感慨:“千古风流八咏楼,江山留与后人愁。水通南国三千里,气压江城十四州。”单看这首诗的气势,哪像一个流浪中的女子所写呀!倒像是一个亟待收复失地的将军或一个忧国伤时的臣子发出的感慨。“木兰横戈好女子,老矣不复志千里。

但愿相将过淮水!”从这些诗文中可见,她真是“位卑未敢忘忧国”,何等地心忧天下,心忧国家呀!这与她早期的闲愁闲悲,真是相差十万八千里。这愁中又多了政治之忧、民族之痛啊!

感情生活的痛苦和对国家民族的忧心,已将她推入深深的苦海,她像一叶孤舟在风浪中无助地飘摇。可是,这还不是李清照最伤最痛、最孤最独的。已渐入暮年的李清照身边没有自己的孩子,一个人孤苦伶仃地守着一个孤清的寂寞小院,身边没有亲人,国事已难问,家事怕再提,只有秋风扫着黄叶在门前盘旋

。她时常感到自己像是落在四面不着边际的深渊里,一种可怕的孤独向她袭来,这世界上没有一个人读懂她的心。她一个人孤寂茫然地行走在杭州深秋的落叶黄花中,吟出了那首浓缩了她一生和全身心痛楚的,也确立了她在中国文学史上地位的《声声慢》。李清照凭借自己极高的艺术天赋,将漫天愁绪抽丝剥茧,然后进行细细纺织,化愁为美,创造出了这首让人们永远享受无穷的词作珍品。

郑振铎在《中国文学史》中评价说:“她是独创一格的,她是独立于一群词人之中的……她是太高绝一时了,庸才的作家是绝不能追得上的。无数的词人诗人,写着无数的离情闺怨的诗词……这一切的诗词,在清照之前,直如粪土似的无可评价。”于是,她一生的故事和心底的怨愁就转化为凄清的悲剧之美,她和她的词也就永远高悬在历史的星空。

山东济南市趵突泉公园里,建有李清照纪念堂,郭沫若题有一副楹联:

大明湖畔,趵突泉边,故居在垂杨深处,

漱玉集中,金石录里,文采有后主遗风。

千古才女李易安,万古愁心李清照。让我们怀着景仰的心情,再次纵览李清照那少历繁华、中经丧乱、晚景凄凉的一生吧!她的成名,是历史的造就,是上天的磨炼,是炼狱的铸就!

国愁,家愁,情愁,她时而被夹在其间感受折磨,时而又被甩在一旁冷静思考。积三百年北宋南宋之动荡,终造就了她——一位万古愁心的乱世美神!

【赏评】李清照笔下的女性形象,不再只是那个呆呆地待在屋子里边,终日以泪洗面的僵化的形象,而是一个有自己真实感情、自己真实的忧愁,并且能从忧愁中读出愤慨,能从她的感伤中读出倔犟的这样的一种婉约词。换句话说,在她的婉约词里边,有一种骨气在支撑着,也就是说,她的婉约词里边所写的女性,都是一个个有着鲜明个性的“人”。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第15课 李清照词二首

第15课 李清照词二首

课堂互动探究

知能优化演练

诗苑花絮

基础自主学案

美文佳作欣赏

人比黄花瘦

李清照的丈夫赵明诚外出做官,一次,李清照在写给赵明诚的信中,寄去了自己的一首新作,就是后来非常有名的《醉花阴》:

薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。佳节又重阳,玉枕纱橱,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

她在词中刻画了一个因想念自己所热爱的人而感到十分寂寞的妇女形象,其实,是她在向丈夫诉说自己的心思。

诗苑花絮

赵明诚读了以后,很感动,非常赞赏妻子的才学,同时,也惭愧自己写不出这样动人的词句。赵明诚也是个很有学问、善作诗词的人,不肯在妻子面前甘拜下风,决心要写出比《醉花阴》还好的词来。于是,他闭门谢客,废寝忘食,一连写了三天三夜,填了五十首词。

朋友陆德夫来看望他,赵明诚便把这五十首词连同李清照的《醉花阴》混杂在一起,一同交给陆德夫,请他评论一下高低优劣。因为没有另外说明,陆德夫以为这五十一首都是赵明诚写的。经过反复仔细的比较,陆德夫对赵明诚说:“这些词里,只有三句最好。”赵明诚忙问:“哪三句?”回答说:“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。”这三句,恰好是李清照写的。赵明诚只好“自叹不如”了。

基础自主学案

疏远

等级,品类

称首

极,很

多少

转眼

谢绝

空闲

用手指搓转

漂亮

懒得

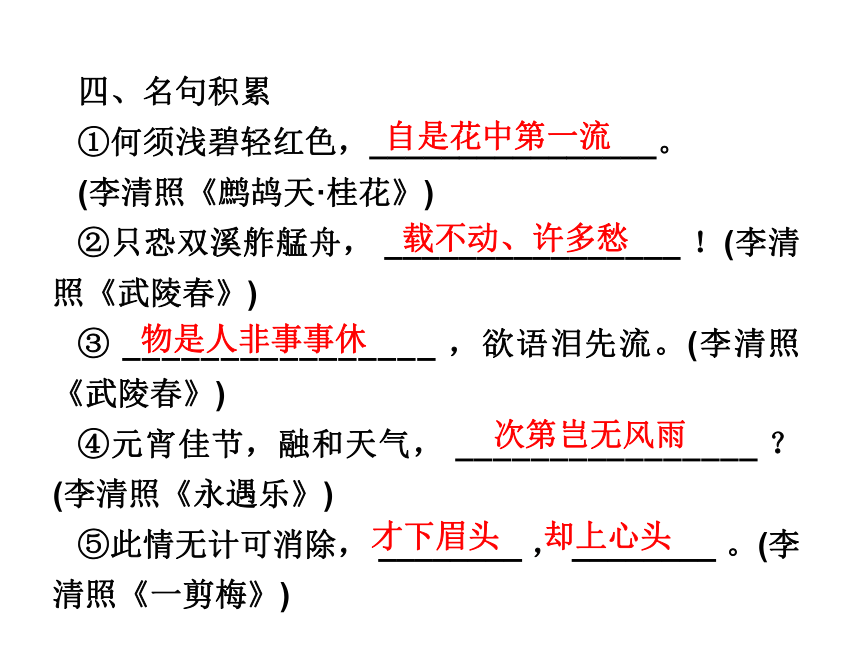

四、名句积累

①何须浅碧轻红色,________________。

(李清照《鹧鸪天·桂花》)

②只恐双溪舴艋舟, ________________ !(李清照《武陵春》)

③ ________________ ,欲语泪先流。(李清照《武陵春》)

④元宵佳节,融和天气, ________________ ?(李清照《永遇乐》)

⑤此情无计可消除, ________ , ________ 。(李清照《一剪梅》)

自是花中第一流

载不动、许多愁

物是人非事事休

才下眉头 却上心头

次第岂无风雨

⑥枕上诗书闲处好,______________。(李清照《摊破浣溪沙》)

⑦试问卷帘人,却道海棠依旧。知否?知否? ______________ 。(李清照《如梦令》)

⑧绣面芙蓉一笑开,斜飞宝鸭衬香腮。 ______________ 。(李清照《浣溪沙》)

⑨醉里插花花莫笑, ______________ 。(李清照《蝶恋花》)

⑩莫道不消魂, _________ , ___________ 。(李清照《醉花阴》)

门前风景雨来佳

应是绿肥红瘦

眼波才动被人猜

可怜春似人将老

帘卷西风

人比黄花瘦

五、文学常识

1.走近作者

李清照(1084—约1151),自号__________,历城(今山东济南)人。其父是当时的著名学者。丈夫赵明诚是宰相赵挺之之子,历任州郡的行政长官。李清照早年生活优裕,幼承家学,

早有才名,工书能文,通晓音

律。婚后与赵明诚共同致力于

书画金石的整理,编写了《

_______》。

易安居士

金石录

靖康之变,李清照的家庭遭到严重的摧残,她也被迫南渡,过起颠沛流离的生活。南渡不久,赵明诚去逝。所作词,前期多写其悠闲生活,后期多悲叹身世,情调感伤。形式上善用白描手法,自辟途径,语言清丽。论词强调协律,崇尚典雅,提出词“___________”之说。有《_______》。

别是一家

漱玉词

2.资料链接

《鹧鸪天·桂花》

关于这首词的写作背景,学界尚无确考。李清照24岁时,其夫赵明诚奔父丧,加上当时的党争的连累,曾居乡里多年,从作品的内容格调看,或许作于这一时期。

《永遇乐》

此词的具体写作时间、地点,难以准确考证。但从作品所写的内容以及所表达的情感,可以断定是靖康之变以后,词人流落江南所写。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.古人咏物,往往托物言志或者托物抒情。《鹧鸪天·桂花》中李清照借“桂花”表现了怎样的情志?

【提示】 作者之所以推崇桂花为第一流的花,是因为她十分注重桂花的内在美,十分欣赏桂花的色淡味香,体性温雅。所谓“何须浅碧轻红色”,言外之意是,只要味香性柔,无须浅碧轻红;如果徒有“浅碧轻红”便不能列为花中第一流。为了推崇桂花,作者甚至让梅花生妒,使菊花含羞。最后,作者更直接谈及咏桂与情思的关系,她批评屈原当年不收桂花入《离骚》是“情思”不够的缘故。

至此,作者既为桂花“正”了“名”,又抒发了自己的一怀幽情。实际上,那“暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留”的桂花,正是作者傲视尘俗的正直性格的写照。

2. 《永遇乐》开篇“落日熔金,暮云合璧”两句描写的是一幅夕阳娇艳,晚云瑰丽,“夕阳无限好”的图景,而全词表现的却是李清照在国破家亡夫死之后的无限伤感,开篇这两句是否与全词的意境不一致?为什么?

【提示】 这是一种以乐景写哀情的手法,面对元宵佳节无限美好的情景,本应纵情欢乐,但作者却谢绝了那些驾着香车宝马来相招的酒朋诗侣,从而表现了词人内心的伤感。“人在何处”蕴含了多少欲说还休的悲愤和哀痛啊,身边至亲至爱的人,风云般聚散,自己身在异乡,孤苦无依,眼睁睁看着国土沦丧,存在的意识也在丧失,此身何处?

3.“如今憔悴,风鬟霜鬓,怕见夜间出去。不如向、帘儿底下,听人笑语。”前三句运用了什么描写手法?如何体现的?后两句则表达了作者什么样的感情?

【名师点拨】 “如今”三句是心理描写,当中透露出词人对现实浓浓的感伤和对未来命运深深的忧虑。历尽国破、家亡、夫死之痛,如今的词人已不再是当年簇带济楚的少女,而变为形容憔悴、蓬头霜鬓的老妇,哪有心情夜间出去赏灯游乐呢?时代在词人的心灵上投下了巨大的阴影。“不如向、帘儿底下,听人笑语”则横生波澜,词人一方面担心面对元宵胜景会触动今昔盛衰之慨,加深内心的痛苦;

另一方面却又怀念着今昔的元宵盛况,想在观赏今夕的繁华中重温旧梦,给沉重的心灵一点慰藉。这种矛盾的心理,看来似乎透露出她对生活还有所追恋的向往,但骨子里却蕴含着无限的孤寂悲凉。面对现实的繁华热闹,她却只能在隔帘笑语中聊温旧梦。这是何等悲凉!

[细剖·深析]

[楼主]

《鹧鸪天·桂花》是一首咏桂词,有人评价它说“风格独特,颇得宋诗之风,即以议论入词,托物抒怀”。请你结合具体的句子分别谈谈这首词是分几部分议论的。

[沙发]

除句首二句咏物,以下转入议论。“何须浅碧轻红色,自是花中第一流”,花以红为美,而碧牡丹、绿萼尤为名贵,这是一般人的审美观点。在李清照看来,品格的美、内在的美尤为重要。“何须”二字,把仅以色美取胜的群花一笔宕开,而推出色淡香浓、迹远品高的桂花,大书特书,“自是花中第一流”,这是第一层议论。

[板凳]

“梅定妒,菊应羞,画栏开处冠中秋”为第二层议论。梅花是美丽晶莹的,菊花是高洁清香的,然而,面对“情疏迹远只香留”的桂花,也只有掩面含羞,自叹弗如了。“画栏开处”暗用李贺《金铜仙人辞汉歌》中的诗句“画栏桂树悬秋香”。接着又从节令上着眼,称桂花为中秋时节的花中之冠。

[三楼]

“骚人可煞无情思,何事当年不见收”为第三层议论。这里,词人退开一步,不再就花论花,而是从评说古人下笔。屈原当年作《离骚》,遍收名花珍卉以喻君子修身养德,惟独桂花不在其列。李清照很为桂花抱屈,因而毫不客气地批评了这位先贤,说他情思不足,竟把香冠中秋的桂花给遗漏了,岂非一大遗恨。

知能优化演练

千古绝唱,万古愁心(节选)

时代的沧桑,命运的变迁,性格的舛变,使她这个时期的作品充满了过去所没有的愁苦悲凉。往日曾写到的“见客人来,袜刬金钗溜。和羞走,倚门回首,却把青梅嗅。”那种活泼

消失了,“沉醉不知归路,兴尽

晚归舟”那种逸兴消失了,而今

的情怀就像是在《武陵春》中所

写的:“风住尘香花已尽,日晚倦梳头。

美文佳作欣赏

物是人非事事休,欲语泪先流。闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟,载不动、许多愁。”读着这首小词,我们仿佛像坐在剧场里,抬眼望去,远处是一幅暮春的景色:红日高悬,东风骀荡,园林内的花枝上残红已谢,一片片绿叶正缀满树梢。再看近处,则是一间古色古香的兼做书斋的闺房,案头堆着史书,妆台放着镜奁,一只宝鸭香炉,袅袅不绝地吐着沉香的氤氲。

少顷,一位衣着淡雅的孀妇飘然轻移莲步,抬眼望了望窗外,转而踱进妆台,似想对镜梳妆,却又慵懒无力。终展开花笺,抒写了这首回肠荡气的心灵绝唱。

久经飘零,独在异乡,尽管春日双溪风光绮丽,但在她眼中,却只是一片暮春的悲哀。今非昔比,物是人非,触景生情,越发地感到愁苦。在李清照的这一类词中,虽然没有正面描写民族灾难的场景,也没有直接呼唤英雄主义的精神,但正是山河破碎、民族危亡造成了她的个人遭遇,在她心灵深处铭刻下抹不去的伤痕。“

故乡何处是?忘了除非醉”,“年年雪里,常插梅花醉”,“今年海角天涯,萧萧两鬓生华”,“空梦长安,认取长安道”,这使我们想起杜甫在逃难中的诗句“感时花溅泪,恨别鸟惊心”。李清照这时的愁早已不是“一种相思,两处闲愁”的家愁、情愁,她这时是《诗经》的《黍离》之愁,是辛弃疾“而今识尽愁滋味”的愁,是国家民族的大愁,她是在替天发愁!

浙江金华有南北朝时因沈约曾题《八咏诗》而得名的一座名楼,李清照曾避难于此,登楼遥望这仅存的半壁江山,不禁临风感慨:“千古风流八咏楼,江山留与后人愁。水通南国三千里,气压江城十四州。”单看这首诗的气势,哪像一个流浪中的女子所写呀!倒像是一个亟待收复失地的将军或一个忧国伤时的臣子发出的感慨。“木兰横戈好女子,老矣不复志千里。

但愿相将过淮水!”从这些诗文中可见,她真是“位卑未敢忘忧国”,何等地心忧天下,心忧国家呀!这与她早期的闲愁闲悲,真是相差十万八千里。这愁中又多了政治之忧、民族之痛啊!

感情生活的痛苦和对国家民族的忧心,已将她推入深深的苦海,她像一叶孤舟在风浪中无助地飘摇。可是,这还不是李清照最伤最痛、最孤最独的。已渐入暮年的李清照身边没有自己的孩子,一个人孤苦伶仃地守着一个孤清的寂寞小院,身边没有亲人,国事已难问,家事怕再提,只有秋风扫着黄叶在门前盘旋

。她时常感到自己像是落在四面不着边际的深渊里,一种可怕的孤独向她袭来,这世界上没有一个人读懂她的心。她一个人孤寂茫然地行走在杭州深秋的落叶黄花中,吟出了那首浓缩了她一生和全身心痛楚的,也确立了她在中国文学史上地位的《声声慢》。李清照凭借自己极高的艺术天赋,将漫天愁绪抽丝剥茧,然后进行细细纺织,化愁为美,创造出了这首让人们永远享受无穷的词作珍品。

郑振铎在《中国文学史》中评价说:“她是独创一格的,她是独立于一群词人之中的……她是太高绝一时了,庸才的作家是绝不能追得上的。无数的词人诗人,写着无数的离情闺怨的诗词……这一切的诗词,在清照之前,直如粪土似的无可评价。”于是,她一生的故事和心底的怨愁就转化为凄清的悲剧之美,她和她的词也就永远高悬在历史的星空。

山东济南市趵突泉公园里,建有李清照纪念堂,郭沫若题有一副楹联:

大明湖畔,趵突泉边,故居在垂杨深处,

漱玉集中,金石录里,文采有后主遗风。

千古才女李易安,万古愁心李清照。让我们怀着景仰的心情,再次纵览李清照那少历繁华、中经丧乱、晚景凄凉的一生吧!她的成名,是历史的造就,是上天的磨炼,是炼狱的铸就!

国愁,家愁,情愁,她时而被夹在其间感受折磨,时而又被甩在一旁冷静思考。积三百年北宋南宋之动荡,终造就了她——一位万古愁心的乱世美神!

【赏评】李清照笔下的女性形象,不再只是那个呆呆地待在屋子里边,终日以泪洗面的僵化的形象,而是一个有自己真实感情、自己真实的忧愁,并且能从忧愁中读出愤慨,能从她的感伤中读出倔犟的这样的一种婉约词。换句话说,在她的婉约词里边,有一种骨气在支撑着,也就是说,她的婉约词里边所写的女性,都是一个个有着鲜明个性的“人”。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录