课件:粤教选修之《唐诗宋词元散曲选读》第19课言情词三首

文档属性

| 名称 | 课件:粤教选修之《唐诗宋词元散曲选读》第19课言情词三首 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 903.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-02 16:31:35 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

第18课 登临词二首

第18课 登临词二首

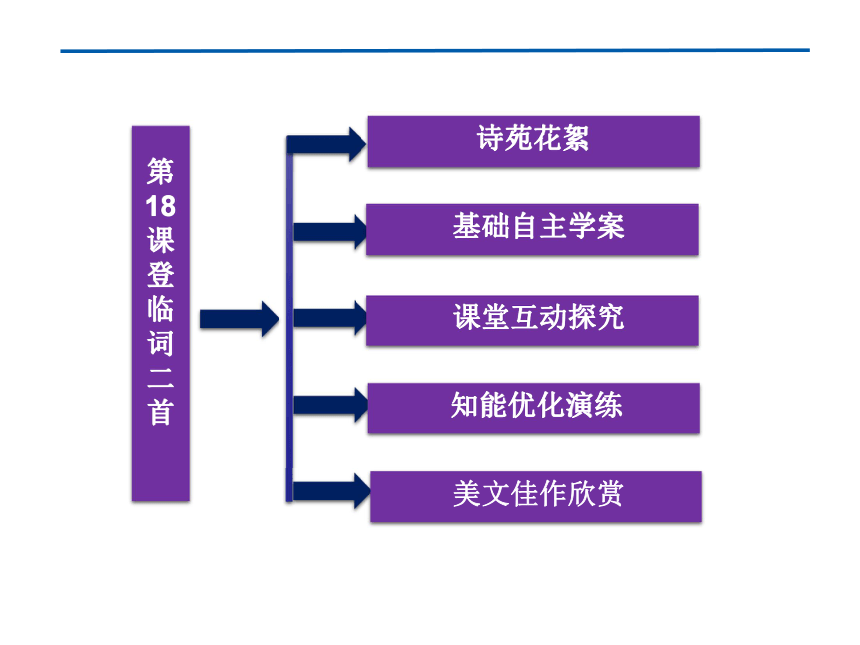

课堂互动探究

知能优化演练

诗苑花絮

基础自主学案

美文佳作欣赏

王安石“炼”字

王安石在罢相期间,一次由汴京南下扬州,路过于京口,他站在船头上,极目西望,但见青山隐隐,江水滔滔,春风绿野,皓月当空,触景生情,怀念起金陵钟山的亲人来了。于是题诗一首:

京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又到江南岸,明月何时照我还?

写完后,王安石觉得“春风又到江南岸”的“到”字太死,看不出春风一到江南是什么景象,缺乏诗意,想了一会儿,就提笔把“到”字圈去,改为“过”字。

诗苑花絮

“过”字虽比“到”字生动一些,写出了春风的一掠而过的动态,但要用来表达自己想回金陵的急切之情,仍嫌不足。于是又圈去“过”字,改为“入”字、“满”字。这样改了十多次,诗人仍不满意,于是再次走到船头上,眺望江南,春风拂过,青草摇舞,麦浪起伏,更显得生机勃勃,景色如画。他觉得精神一爽,忽见春草碧绿,这个“绿”字,不正是要找的那个字吗?一个“绿”字把整个江南生机勃勃、春意盎然的动人景象表达出来了。于是诗人把原诗中“春风又到江南岸”一句,改为“春风又绿江南岸”。

为了突出他反复推敲来之不易的那个“绿”字,王安石特地把“绿”写得稍大一些,显得十分醒目。一个“绿”字使全诗大为生色,全诗都活了。这个“绿”字就成了后人所说的“诗眼”。后来许多谈炼字的文章,都以他为例。

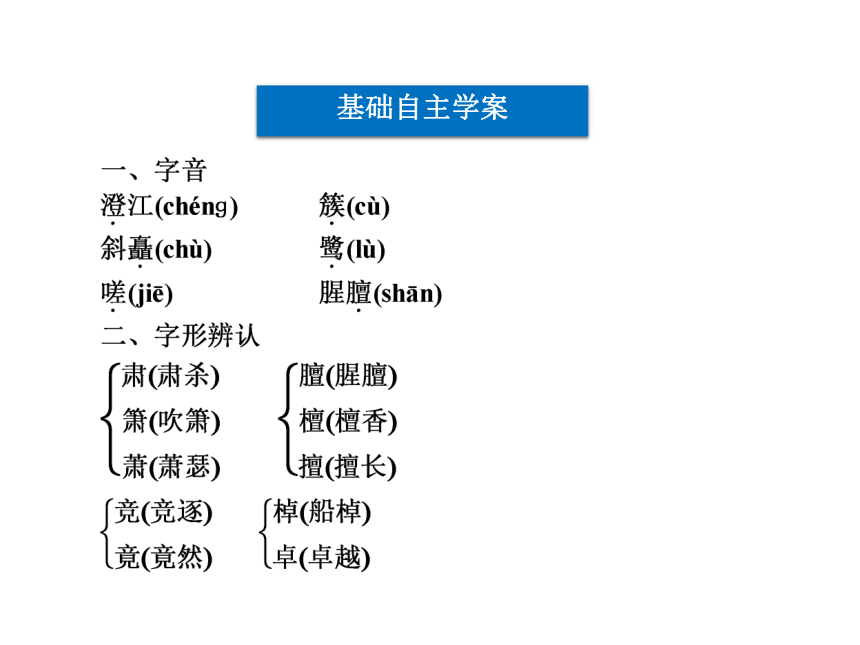

基础自主学案

肃杀 萧索

箭头,形容山的峭拔

直立

相继

感叹

通环

胡乱地

于是

强大的对手,即强敌

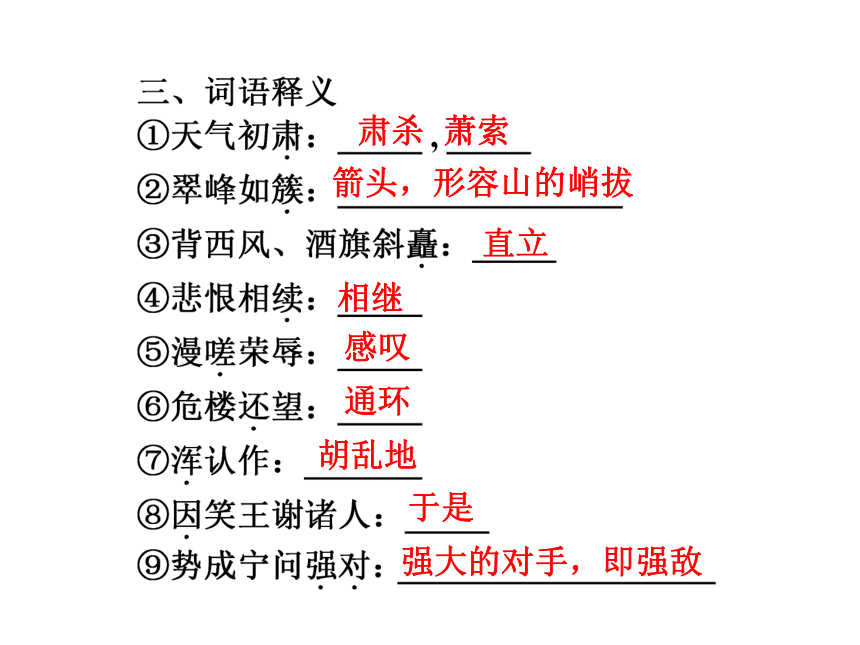

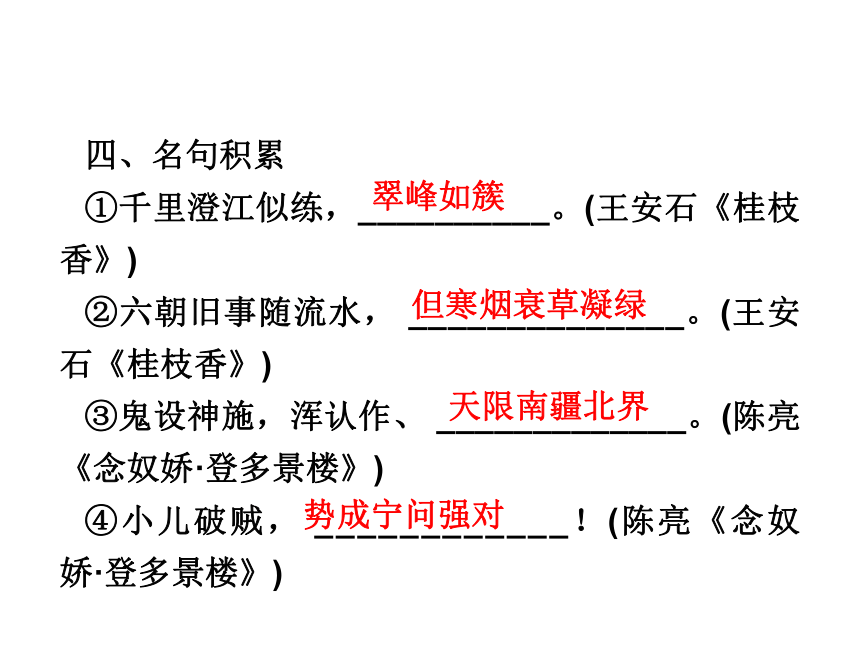

四、名句积累

①千里澄江似练,__________。(王安石《桂枝香》)

②六朝旧事随流水, ______________。(王安石《桂枝香》)

③鬼设神施,浑认作、 _____________。(陈亮《念奴娇·登多景楼》)

④小儿破贼, ____________!(陈亮《念奴娇·登多景楼》)

翠峰如簇

但寒烟衰草凝绿

天限南疆北界

势成宁问强对

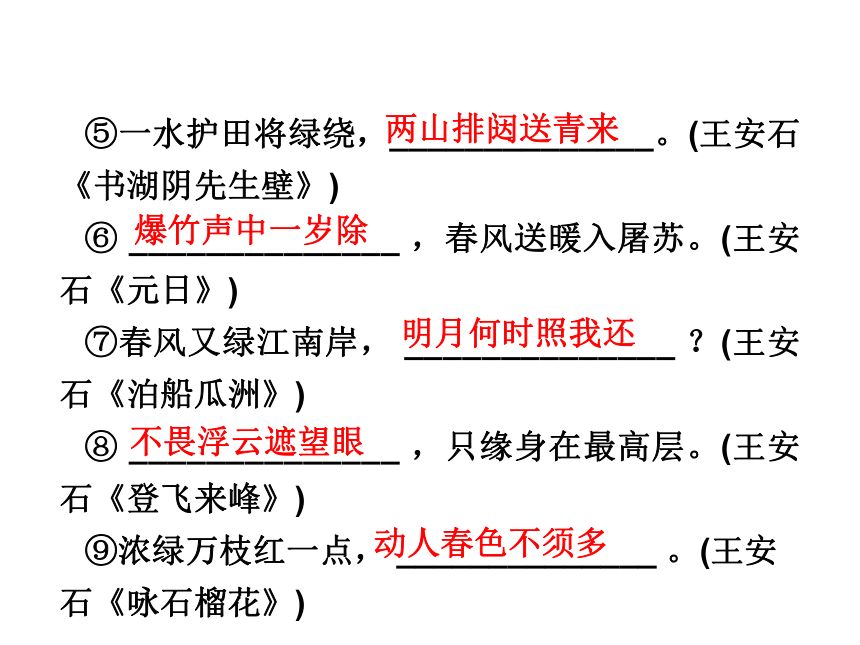

⑤一水护田将绿绕,______________。(王安石《书湖阴先生壁》)

⑥ ______________ ,春风送暖入屠苏。(王安石《元日》)

⑦春风又绿江南岸, ______________ ?(王安石《泊船瓜洲》)

⑧ ______________ ,只缘身在最高层。(王安石《登飞来峰》)

⑨浓绿万枝红一点, ______________ 。(王安石《咏石榴花》)

两山排闼送青来

爆竹声中一岁除

明月何时照我还

不畏浮云遮望眼

动人春色不须多

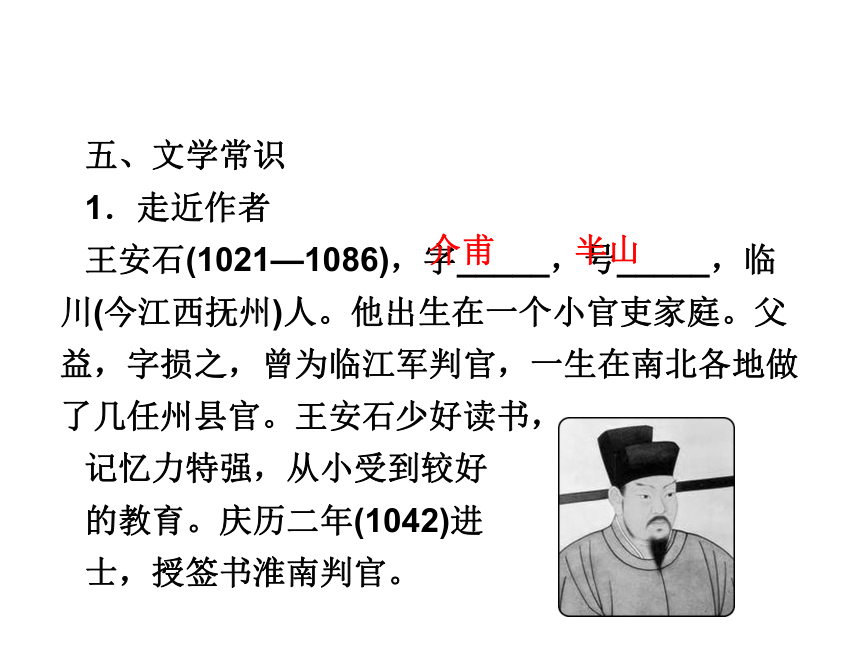

五、文学常识

1.走近作者

王安石(1021—1086),字_____,号_____,临川(今江西抚州)人。他出生在一个小官吏家庭。父益,字损之,曾为临江军判官,一生在南北各地做了几任州县官。王安石少好读书,

记忆力特强,从小受到较好

的教育。庆历二年(1042)进

士,授签书淮南判官。

介甫

半山

仁宗嘉祐三年(1058),入为三司度支判官,上书仁宗,提倡变法。神宗即位,任翰林学士兼侍讲,再次上书,力主革新。熙宁二年(1069),拜参知政事,设制置三司条例司,主持变法。次年,拜同中书门下平章事。七年,出知江宁府。八年,再相,次年复罢。十年(1077)封舒国公。元丰二年(1079),拜尚书左仆射,改封荆国公。晚年退居江宁(今江苏南京)城外半山园,自号半山老人。元祐元年卒,年六十六,赠太傅。绍圣中,谥文。有《__________》一百卷,为“__________”之一。

唐宋八大家

临川先生集

陈亮(1143—1194),字_____,婺州永康(今属浙江)人。学者称之为_________ 。一生没有做过官。宋光宗绍熙四年(1193)考取进士第一名,授签书建康府(今南京)判官,未赴任就

去世了。平生极力主张抗金

收复中原,曾多次上书孝宗,

反对“偏安定命”,痛斥秦

桧奸邪,倡言恢复,完成

祖国统一大业。

同甫

龙川先生

他的政论文、史论,无不以功利为依归。其哲学论文,具有朴素唯物主义思想,为永康学派的代表。陈亮有词74首,在他的作品里,处处表现出强烈的爱国思想,意气凌厉,感情激越,锋芒逼人。他的爱国词与辛弃疾词风相近似,是辛派词人中重要的一员。有《 _______》。

龙川词

2.资料链接

《桂枝香》

这首词是王安石晚年的作品,也就是王安石被二次罢相之后,退居金陵时所写。当时,宋王朝表面上歌舞升平,其实在繁华的背后却是隐藏着种种危机。这首词正是在这种情形之下,作者登金陵有感而作的。

《念奴娇·登多景楼》

宋孝宗淳熙十五年(1188),陈亮为驳斥“江南不易保”的谬论,亲自到建康等地观察地形。他根据实际调查所得的实际结论,向孝宗帝上书,提出了一系列经营南方、进取中原、收复国土的建议,这首《念奴娇》实际上就是他的政治主张的形象化。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.试分析《桂枝香》中“千里澄江似练,翠峰如簇”一句的写景特点。

【提示】 先写远景,用的是以静写动、以动写静的方法。千里长江好像一条洁白的绸带,山峦耸翠,似在亲密地簇拥着。诗人巧妙地利用了由远观而造成的错觉,在动与不动之间,给人以新奇、真切感,且又气势宏大,和下片的追古遥相呼应,给人以强烈的时空感。

2. 《桂枝香》中“至今商女,时时犹唱,《后庭》遗曲。”这是借用了杜牧《泊秦淮》中的“商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。”这一句,但在此作者为什么还要强调“至今”和“时时”这两个时间副词?

【提示】 从杜牧生活的唐末到王安石所生活的宋初有如此长的一段时间,但这种繁华竞逐的生活依然不变,在这里之所以要强调“至今”和“时时”,就是为了让统治者对导致六朝覆亡的那种奢靡、荒淫的生活有所改变,让悲剧不再重演。所以,从这里我们可以看出作者并不希望只是对历史空泛地感叹,而是要从政治上加以改革。吸取历史的教训,避免重蹈覆辙。这不是一般文人的见解,而是政治家的见解。

3.《念奴娇·登多景楼》中“正好长驱,不须反顾,寻取中流誓”一句的“中流誓”运用了什么典故?作者为什么要这样写?

【名师点拨】 “中流誓”,用祖逖统兵北伐,渡江击揖而誓的典故。在词人看来,凭借这样有利的江山形势,正可长驱北伐,无须前怕狼,后怕虎,应该像当年的祖逖那样,中流击水,收复中原。这几句词情由前面的愤郁转向豪放,意气风发,神采飞扬,充分显示出词人豪迈爽朗的胸襟气度。

4.本课的作品涉及了六朝故事和其他古代人物故事,这对表达作品的情致有什么作用?

【名师点拨】 本课的作品涉及了六朝故事和其他古代人物故事,这既可使词的语言精练,又增加了内容的丰富性,增加了表达的生动性和含蓄性,收到了言简意丰、耐人寻味的效果,增强了作品的表现力和感染力。比如《桂枝香》中运用了“门外楼头”、“《后庭》遗曲”等故事,对六朝统治者因竞逐繁华而导致相继败亡的历史,发出了深沉的慨叹。

《念奴娇·登多景楼》中运用“新亭对泣”、“中流击揖”、“淝水之战”等故事,自然而又充分地表达了自己的思想感情。

[细剖·深析]

[楼主]

两首登临词你认为哪首更好?谈谈自己的观点。

[沙发]

我喜欢《桂枝香》,《桂枝香》略写长江,“千里澄江似练”,写澄澈的长江像白练一样,正如“晚秋”、“天气初肃”的特点,用白描手法描写了一幅壮阔美丽的图景。

[板凳]

我喜欢《念奴娇·登多景楼》,《念奴娇·登多景楼》详写长江,多次提到“鬼设神施,浑认作、天限南疆北界”。从江山形势的奇险引出对“天限南疆北界”主张的批判;“一水横陈,连岗三面,做出争雄势”“凭却长江管不到,河洛胆膻无际”进一步揭露批判当权者。“正好长驱,不须反顾,寻取中流誓”,凭借这样有利的江山形势,正可长驱北伐。此词中长江一直贯穿词的始末,重在强调凭借长江天险,正可长驱北伐,收复中原。表现了作者强烈的爱国情。

[三楼]

《桂枝香》立意新颖,高瞻远瞩,表现出一个清醒的政治家的真知灼见。《桂枝香》下片所发的议论,绝不是慨叹个人的悲欢离合、闲愁哀怨,而是反映了他对国家民族命运前途的关注和焦急的心情。尤其是最后化用的杜牧的诗句,更能说明他给当权者的警告之意。

知能优化演练

王安石之死(节选)

元佑元年(1086),王安石在江宁府(南京)的半山园去世。

死亡是一道黑色门槛。王安石死了,这个王朝再也没有支柱,这个时代再也没有灵魂。不管怎样,王安石的生命持续一天,人们就

仰望他一天,即使不再发号施

令,可仍然是一面旗帜,一种

标志,一个信号。

美文佳作欣赏

司马光闻讯,发出一声轻轻的叹息。政治家没有了对手,生命再也没有了激情和斗志。这位新上台的宰相,此时正在家养病,当即提笔给另一位宰相吕公著写了一封信。

在这封简短的书信中,司马光有些失落,有些恨意,也有一些宰相肚里好撑船的姿态。他对王安石的道德文章进行了肯定,而对作为政治家的王安石,进行了全盘否定。

这也在人们的意料之中。肯定对手等于否定了自己,司马光没有这么傻,他甚至还把所有的变法派和王安石的门生故旧概括为两类:一类是“谗佞”,另一类是“反复之徒”。他曾对各个机构中的变法派人物和与王安石多少有些牵连的人,不断地加以斥逐和打击,迫使人们只能对王安石“疏远”,既不敢再对他加以赞扬,因为那就将被列入“谗佞”之列;也不敢再对他加以批评,因为那就将被认为是“反复之徒”了。他要把王安石晾在一边。

司马光对死了的王安石做了结论,接着又建议“尚宜优加厚礼”,要让天下人知道,我司马光是不计前嫌的,是宽容大度的。小皇帝赵煦就追赠王安石为太傅,并命中书舍人苏轼撰写《王安石赠太傅》的“制词”。苏轼是大文豪,他的制词当然冠冕堂皇,文采飞扬。

没有人到王家祭吊。只有王安石的弟弟王安礼、王安上为他们的胞兄选了块山后的荒地做墓庐。一个死了的政治家,没有谁会去沾边,人家躲都来不及,趋炎附势和落井下石,本来就是小人的一种属性,要知道,司马光的耳目在关注王家的动向呢!

低回的哀乐扰人心碎。这种绝望的痛苦还有谁能体会?是的,大宋王朝再也没有时代的强音,再也没有振兴的呐喊了。

按理,王安石生前位至宰相,死后追赠太傅,在墓前应建神道碑,应有墓志铭,可这一切礼法,全都废去。人都死了,再大的排场又有什么意义?

王安石死了,朝廷安静了许多。皇帝可以睡大觉了,满朝文武可以睡大觉了,再也不必担心凶猛的变法会排山倒海,卷土重来。

只有边陲虎视眈眈的辽王和西夏王窃笑不已。王安石死了,主战派的旗帜倒了,谁也不会再说富国强兵。

只有春雨淅淅,像是无声的啜泣,可它能洗去人间的浮躁,能使世界在迷茫中冷静下来吗?

(《散文·海外版》2004年2期,有删改)

【赏评】 本文写了王安石死后各方的反应,揭示了变法失败导致北宋沦亡的后果。王安石是这个王朝的支柱,是这个时代的灵魂。文章语言沉郁,感情低沉,读后令人心情深重。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第18课 登临词二首

第18课 登临词二首

课堂互动探究

知能优化演练

诗苑花絮

基础自主学案

美文佳作欣赏

王安石“炼”字

王安石在罢相期间,一次由汴京南下扬州,路过于京口,他站在船头上,极目西望,但见青山隐隐,江水滔滔,春风绿野,皓月当空,触景生情,怀念起金陵钟山的亲人来了。于是题诗一首:

京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又到江南岸,明月何时照我还?

写完后,王安石觉得“春风又到江南岸”的“到”字太死,看不出春风一到江南是什么景象,缺乏诗意,想了一会儿,就提笔把“到”字圈去,改为“过”字。

诗苑花絮

“过”字虽比“到”字生动一些,写出了春风的一掠而过的动态,但要用来表达自己想回金陵的急切之情,仍嫌不足。于是又圈去“过”字,改为“入”字、“满”字。这样改了十多次,诗人仍不满意,于是再次走到船头上,眺望江南,春风拂过,青草摇舞,麦浪起伏,更显得生机勃勃,景色如画。他觉得精神一爽,忽见春草碧绿,这个“绿”字,不正是要找的那个字吗?一个“绿”字把整个江南生机勃勃、春意盎然的动人景象表达出来了。于是诗人把原诗中“春风又到江南岸”一句,改为“春风又绿江南岸”。

为了突出他反复推敲来之不易的那个“绿”字,王安石特地把“绿”写得稍大一些,显得十分醒目。一个“绿”字使全诗大为生色,全诗都活了。这个“绿”字就成了后人所说的“诗眼”。后来许多谈炼字的文章,都以他为例。

基础自主学案

肃杀 萧索

箭头,形容山的峭拔

直立

相继

感叹

通环

胡乱地

于是

强大的对手,即强敌

四、名句积累

①千里澄江似练,__________。(王安石《桂枝香》)

②六朝旧事随流水, ______________。(王安石《桂枝香》)

③鬼设神施,浑认作、 _____________。(陈亮《念奴娇·登多景楼》)

④小儿破贼, ____________!(陈亮《念奴娇·登多景楼》)

翠峰如簇

但寒烟衰草凝绿

天限南疆北界

势成宁问强对

⑤一水护田将绿绕,______________。(王安石《书湖阴先生壁》)

⑥ ______________ ,春风送暖入屠苏。(王安石《元日》)

⑦春风又绿江南岸, ______________ ?(王安石《泊船瓜洲》)

⑧ ______________ ,只缘身在最高层。(王安石《登飞来峰》)

⑨浓绿万枝红一点, ______________ 。(王安石《咏石榴花》)

两山排闼送青来

爆竹声中一岁除

明月何时照我还

不畏浮云遮望眼

动人春色不须多

五、文学常识

1.走近作者

王安石(1021—1086),字_____,号_____,临川(今江西抚州)人。他出生在一个小官吏家庭。父益,字损之,曾为临江军判官,一生在南北各地做了几任州县官。王安石少好读书,

记忆力特强,从小受到较好

的教育。庆历二年(1042)进

士,授签书淮南判官。

介甫

半山

仁宗嘉祐三年(1058),入为三司度支判官,上书仁宗,提倡变法。神宗即位,任翰林学士兼侍讲,再次上书,力主革新。熙宁二年(1069),拜参知政事,设制置三司条例司,主持变法。次年,拜同中书门下平章事。七年,出知江宁府。八年,再相,次年复罢。十年(1077)封舒国公。元丰二年(1079),拜尚书左仆射,改封荆国公。晚年退居江宁(今江苏南京)城外半山园,自号半山老人。元祐元年卒,年六十六,赠太傅。绍圣中,谥文。有《__________》一百卷,为“__________”之一。

唐宋八大家

临川先生集

陈亮(1143—1194),字_____,婺州永康(今属浙江)人。学者称之为_________ 。一生没有做过官。宋光宗绍熙四年(1193)考取进士第一名,授签书建康府(今南京)判官,未赴任就

去世了。平生极力主张抗金

收复中原,曾多次上书孝宗,

反对“偏安定命”,痛斥秦

桧奸邪,倡言恢复,完成

祖国统一大业。

同甫

龙川先生

他的政论文、史论,无不以功利为依归。其哲学论文,具有朴素唯物主义思想,为永康学派的代表。陈亮有词74首,在他的作品里,处处表现出强烈的爱国思想,意气凌厉,感情激越,锋芒逼人。他的爱国词与辛弃疾词风相近似,是辛派词人中重要的一员。有《 _______》。

龙川词

2.资料链接

《桂枝香》

这首词是王安石晚年的作品,也就是王安石被二次罢相之后,退居金陵时所写。当时,宋王朝表面上歌舞升平,其实在繁华的背后却是隐藏着种种危机。这首词正是在这种情形之下,作者登金陵有感而作的。

《念奴娇·登多景楼》

宋孝宗淳熙十五年(1188),陈亮为驳斥“江南不易保”的谬论,亲自到建康等地观察地形。他根据实际调查所得的实际结论,向孝宗帝上书,提出了一系列经营南方、进取中原、收复国土的建议,这首《念奴娇》实际上就是他的政治主张的形象化。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.试分析《桂枝香》中“千里澄江似练,翠峰如簇”一句的写景特点。

【提示】 先写远景,用的是以静写动、以动写静的方法。千里长江好像一条洁白的绸带,山峦耸翠,似在亲密地簇拥着。诗人巧妙地利用了由远观而造成的错觉,在动与不动之间,给人以新奇、真切感,且又气势宏大,和下片的追古遥相呼应,给人以强烈的时空感。

2. 《桂枝香》中“至今商女,时时犹唱,《后庭》遗曲。”这是借用了杜牧《泊秦淮》中的“商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。”这一句,但在此作者为什么还要强调“至今”和“时时”这两个时间副词?

【提示】 从杜牧生活的唐末到王安石所生活的宋初有如此长的一段时间,但这种繁华竞逐的生活依然不变,在这里之所以要强调“至今”和“时时”,就是为了让统治者对导致六朝覆亡的那种奢靡、荒淫的生活有所改变,让悲剧不再重演。所以,从这里我们可以看出作者并不希望只是对历史空泛地感叹,而是要从政治上加以改革。吸取历史的教训,避免重蹈覆辙。这不是一般文人的见解,而是政治家的见解。

3.《念奴娇·登多景楼》中“正好长驱,不须反顾,寻取中流誓”一句的“中流誓”运用了什么典故?作者为什么要这样写?

【名师点拨】 “中流誓”,用祖逖统兵北伐,渡江击揖而誓的典故。在词人看来,凭借这样有利的江山形势,正可长驱北伐,无须前怕狼,后怕虎,应该像当年的祖逖那样,中流击水,收复中原。这几句词情由前面的愤郁转向豪放,意气风发,神采飞扬,充分显示出词人豪迈爽朗的胸襟气度。

4.本课的作品涉及了六朝故事和其他古代人物故事,这对表达作品的情致有什么作用?

【名师点拨】 本课的作品涉及了六朝故事和其他古代人物故事,这既可使词的语言精练,又增加了内容的丰富性,增加了表达的生动性和含蓄性,收到了言简意丰、耐人寻味的效果,增强了作品的表现力和感染力。比如《桂枝香》中运用了“门外楼头”、“《后庭》遗曲”等故事,对六朝统治者因竞逐繁华而导致相继败亡的历史,发出了深沉的慨叹。

《念奴娇·登多景楼》中运用“新亭对泣”、“中流击揖”、“淝水之战”等故事,自然而又充分地表达了自己的思想感情。

[细剖·深析]

[楼主]

两首登临词你认为哪首更好?谈谈自己的观点。

[沙发]

我喜欢《桂枝香》,《桂枝香》略写长江,“千里澄江似练”,写澄澈的长江像白练一样,正如“晚秋”、“天气初肃”的特点,用白描手法描写了一幅壮阔美丽的图景。

[板凳]

我喜欢《念奴娇·登多景楼》,《念奴娇·登多景楼》详写长江,多次提到“鬼设神施,浑认作、天限南疆北界”。从江山形势的奇险引出对“天限南疆北界”主张的批判;“一水横陈,连岗三面,做出争雄势”“凭却长江管不到,河洛胆膻无际”进一步揭露批判当权者。“正好长驱,不须反顾,寻取中流誓”,凭借这样有利的江山形势,正可长驱北伐。此词中长江一直贯穿词的始末,重在强调凭借长江天险,正可长驱北伐,收复中原。表现了作者强烈的爱国情。

[三楼]

《桂枝香》立意新颖,高瞻远瞩,表现出一个清醒的政治家的真知灼见。《桂枝香》下片所发的议论,绝不是慨叹个人的悲欢离合、闲愁哀怨,而是反映了他对国家民族命运前途的关注和焦急的心情。尤其是最后化用的杜牧的诗句,更能说明他给当权者的警告之意。

知能优化演练

王安石之死(节选)

元佑元年(1086),王安石在江宁府(南京)的半山园去世。

死亡是一道黑色门槛。王安石死了,这个王朝再也没有支柱,这个时代再也没有灵魂。不管怎样,王安石的生命持续一天,人们就

仰望他一天,即使不再发号施

令,可仍然是一面旗帜,一种

标志,一个信号。

美文佳作欣赏

司马光闻讯,发出一声轻轻的叹息。政治家没有了对手,生命再也没有了激情和斗志。这位新上台的宰相,此时正在家养病,当即提笔给另一位宰相吕公著写了一封信。

在这封简短的书信中,司马光有些失落,有些恨意,也有一些宰相肚里好撑船的姿态。他对王安石的道德文章进行了肯定,而对作为政治家的王安石,进行了全盘否定。

这也在人们的意料之中。肯定对手等于否定了自己,司马光没有这么傻,他甚至还把所有的变法派和王安石的门生故旧概括为两类:一类是“谗佞”,另一类是“反复之徒”。他曾对各个机构中的变法派人物和与王安石多少有些牵连的人,不断地加以斥逐和打击,迫使人们只能对王安石“疏远”,既不敢再对他加以赞扬,因为那就将被列入“谗佞”之列;也不敢再对他加以批评,因为那就将被认为是“反复之徒”了。他要把王安石晾在一边。

司马光对死了的王安石做了结论,接着又建议“尚宜优加厚礼”,要让天下人知道,我司马光是不计前嫌的,是宽容大度的。小皇帝赵煦就追赠王安石为太傅,并命中书舍人苏轼撰写《王安石赠太傅》的“制词”。苏轼是大文豪,他的制词当然冠冕堂皇,文采飞扬。

没有人到王家祭吊。只有王安石的弟弟王安礼、王安上为他们的胞兄选了块山后的荒地做墓庐。一个死了的政治家,没有谁会去沾边,人家躲都来不及,趋炎附势和落井下石,本来就是小人的一种属性,要知道,司马光的耳目在关注王家的动向呢!

低回的哀乐扰人心碎。这种绝望的痛苦还有谁能体会?是的,大宋王朝再也没有时代的强音,再也没有振兴的呐喊了。

按理,王安石生前位至宰相,死后追赠太傅,在墓前应建神道碑,应有墓志铭,可这一切礼法,全都废去。人都死了,再大的排场又有什么意义?

王安石死了,朝廷安静了许多。皇帝可以睡大觉了,满朝文武可以睡大觉了,再也不必担心凶猛的变法会排山倒海,卷土重来。

只有边陲虎视眈眈的辽王和西夏王窃笑不已。王安石死了,主战派的旗帜倒了,谁也不会再说富国强兵。

只有春雨淅淅,像是无声的啜泣,可它能洗去人间的浮躁,能使世界在迷茫中冷静下来吗?

(《散文·海外版》2004年2期,有删改)

【赏评】 本文写了王安石死后各方的反应,揭示了变法失败导致北宋沦亡的后果。王安石是这个王朝的支柱,是这个时代的灵魂。文章语言沉郁,感情低沉,读后令人心情深重。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录