课件:粤教选修之《唐诗宋词元散曲选读》第7课白居易诗四首

文档属性

| 名称 | 课件:粤教选修之《唐诗宋词元散曲选读》第7课白居易诗四首 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

第7课 白居易诗四首

课堂互动探究

知能优化演练

第7课

白居易诗四首

基础自主学案

美文佳作欣赏

诗苑花絮

长安米贵,居之易

白居易自幼勤于读书,学习刻苦,他学习不仅时间抓得紧,而且功夫下得深。据说,白居易念书念得多,连嘴唇的皮都磨破了,生了很多的口疮,但是他并不因此中断。他写字写得多,连手臂上也磨起了一层很厚的老茧。加上自己的聪明才智,白居易很早就成名于世。

白居易十五岁那年,到长安游学,按照当时的惯例,他带着自己的文稿到著名学者顾况的府上拜访求教。

诗苑花絮

顾况是名冠天下的学者,他见到一个乳臭未干的后生前来拜访,未免有轻视之心。当他看到白居易文稿上的名字时,对着眼前的少年,看了好一会儿,才开口说道:“京城长安米贵,居之不易啊!”

但顾况毕竟是个学者,他还是认真阅读了白居易的文稿。当顾况看到开篇第一首诗歌《赋得古原草送别》时,不由肃然,他信口读出声来:“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。”

他将白居易呈上的文稿看完,不由赞叹道:“我以前认为现在没有大手笔来继承前世的大家,今天看来,我是错了。刚才,我说‘长安米贵,居之不易’这句戏言是一语双关,认为你在长安站住脚并不容易。看来应该改一下了。”顾况停了下说:“长安虽然米贵,但你居之甚易!”

白居易得到名士顾况的称赞以后,名声大震。他很快步入仕途并有了一番作为。

基础自主学案

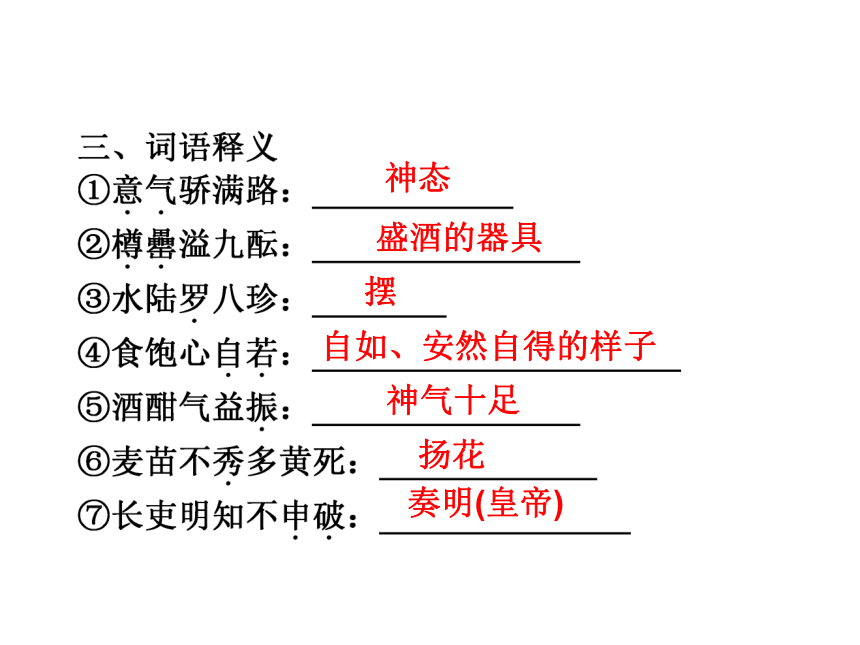

神态

盛酒的器具

摆

自如、安然自得的样子

神气十足

扬花

奏明(皇帝)

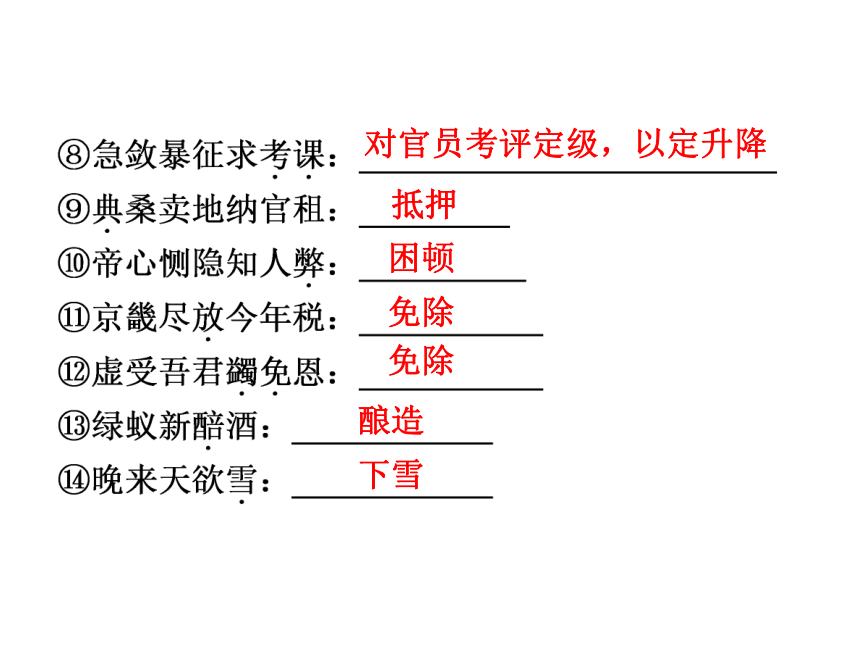

对官员考评定级,以定升降

抵押

困顿

免除

免除

酿造

下雪

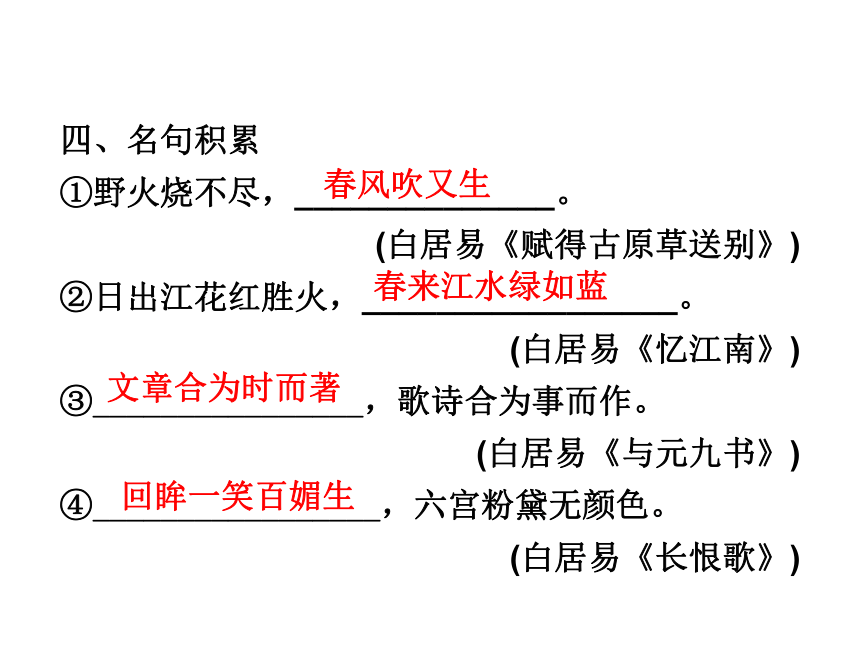

四、名句积累

①野火烧不尽,______________。

(白居易《赋得古原草送别》)

②日出江花红胜火,_________________。

(白居易《忆江南》)

③________________,歌诗合为事而作。

(白居易《与元九书》)

④_________________,六宫粉黛无颜色。

(白居易《长恨歌》)

春风吹又生

春来江水绿如蓝

文章合为时而著

回眸一笑百媚生

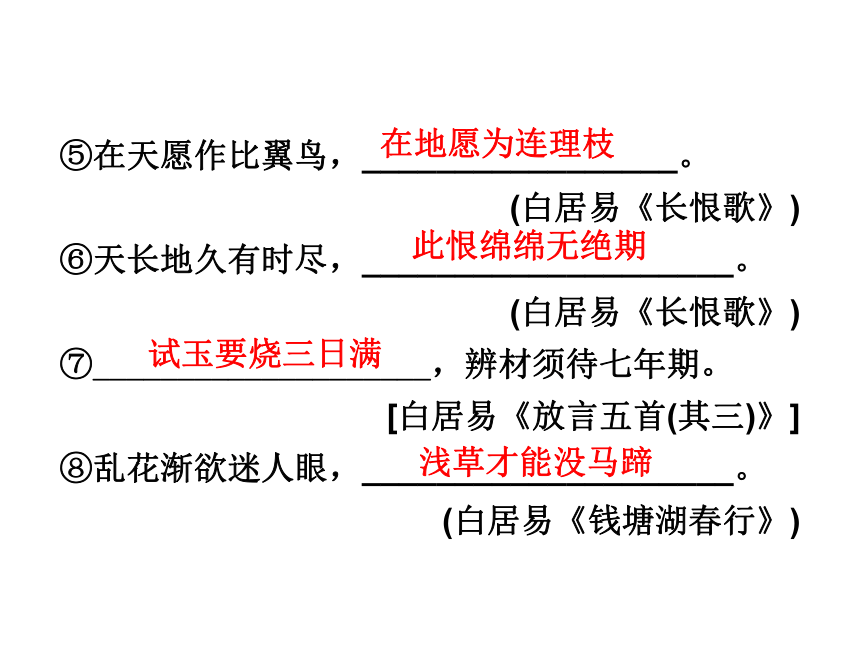

⑤在天愿作比翼鸟,_________________。

(白居易《长恨歌》)

⑥天长地久有时尽,____________________。

(白居易《长恨歌》)

⑦____________________,辨材须待七年期。

[白居易《放言五首(其三)》]

⑧乱花渐欲迷人眼,____________________。

(白居易《钱塘湖春行》)

在地愿为连理枝

此恨绵绵无绝期

试玉要烧三日满

浅草才能没马蹄

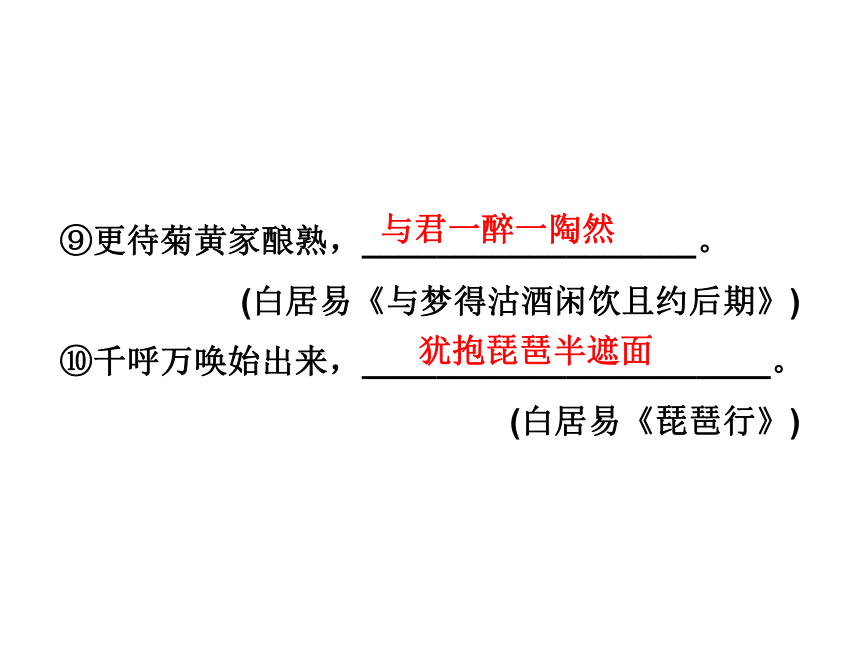

⑨更待菊黄家酿熟,__________________。

(白居易《与梦得沽酒闲饮且约后期》)

⑩千呼万唤始出来,______________________。

(白居易《琵琶行》)

与君一醉一陶然

犹抱琵琶半遮面

五、文学常识

1.走近作者

白居易(772—846),字_________,晚年号

_____________。祖籍太原(今属山西),后迁居下邽(今陕西渭南县)。早年家境贫困,对社会生活及人民疾苦,有较多地接触和了解。

唐德宗贞元十六年(800)中进士,

授秘书省校书郎。

乐天

香山居士

唐宪宗元和年间任左拾遗及左赞善大夫。元和十年(815),宰相武元衡被平卢节度使李师道派人刺死,白居易因上表急请严缉凶手,得罪权贵,贬为江州司马,后移忠州刺史。唐穆宗长庆初年任杭州刺史,曾积极兴修水利,筑堤防洪,泄引湖水,灌溉田亩千顷,成绩卓著。唐敬宗宝历元年(825)改任苏州刺史,后官至刑部尚书。唐武宗会昌六年(846)卒,终年七十五岁。著有《白氏长庆集》七十一卷。

一生有诗近3000首,自分为讽喻、闲适、感伤、杂律四类,其中讽喻诗为《__________》

《__________》为代表,感伤诗以《__________》《_________》为代表。

新乐府

秦中吟

长恨歌

琵琶行

2.资料链接

(1)写作背景

《轻肥》

此诗为诗人《秦中吟》十首组诗之七,约作于元和三、四年(808、809)。《秦中吟》自序云:“贞元、元和之际,予在长安,闻见之问,有足悲者。因直歌其事,命为《秦中吟》。”唐代中叶以后宦官专权越来越严重,而且过着骄奢淫逸、豪华糜烂的生活。

他们结成一团,操纵朝政,甚至敢于废立皇帝;另一方面,天下民不聊生,苦难深重,元和三、四年,江南大旱,竟至民间有人相食的惨状。诗人将两方面结合起来写,深刻反映了当时的社会矛盾,表现出对宦官骄横跋扈的痛恨和对百姓苦难的同情。

《花非花》

白居易的诗原本以通俗著称,这首诗却相当朦胧,作于何时、为何而作,均无从定论,它被白居易自编于集中“感伤”部分。

《杜陵叟》

此诗属于《新乐府五十首》,自序说是“伤农夫之困”,作于唐宪宗元和三年前后。当时江南和长安周围遭受严重旱灾,诗人时任左拾遗,上疏奏陈民间疾苦,请求“减免租税”“以实惠及人”。皇帝批准,并下了“罪己诏”(实际上不过是笼络人心的把戏而已)。杜陵,在今陕西西安东南十公里少陵原上,秦代为杜县之地,汉代宣帝葬于此处,故称杜陵。

《问刘十九》

此诗作于元和十二年(817),诗人时任江州(今江西九江)司马。刘十九,名不详。作者另有《刘十九同宿》诗,有“唯共嵩阳刘处士”,可知其为河南登封人。有人认为即隐居庐山的刘轲。十九,兄弟间的排行。

(2)相关知识

白居易是中唐新乐府诗歌创作的主要倡导者。受历代乐府诗歌特别是杜甫乐府“即事名篇”影响,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”(《与元九书》),创新乐府,指斥时弊,反映民疾,具有强烈的现实批判性。与元稹交情深厚,世称“元白”。并且由于白居易的诗歌语言浅近、平易,形成了一个通俗诗派,后世对其诗风的认识往往与元稹并提,有“元轻白俗”的评价。晚年居洛阳与刘禹锡唱和颇多,世称“刘白”。

《杜陵叟》

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《轻肥》中是怎样写内臣们的“骄”“奢”的?

【提示】 诗歌前八句通过“内臣”们“赴军中宴”的意态骄横、耀武扬威的场面,揭露其“骄”。紧接着四句,通过“内臣”们“军中宴”的盛况表现其“奢”,“食饱心自若,酒酣气益振”又由“奢”写到“骄”。写内臣,则只写食山珍、饱海味,其脑满肠肥,大腹便便,已不言而喻。“气益振”遥应首句。赴宴之时,已然“意气骄满路”,如今食饱、酒酣,意气自然益发骄横,不可一世了!

2.《杜陵叟》中“剥我身上帛,夺我口中粟:虐人害物即豺狼,何必钩爪锯牙食人肉!”在写法上有何特点?表达了作者怎样的心情?

【提示】 “虐人害物即豺狼,何必钩爪锯牙食人肉!”这是白居易站在“杜陵叟”们的立场上,对那些统治阶级,只管自己升官而不顾百姓死活的贪官污吏而进行的面对面的严厉痛斥。诗歌运用比喻、反问的手法极具讽刺意味,把统治阶级比喻成了“钩爪锯牙食人肉”的“豺狼”,语气极为强烈,激愤之情跃然纸上。白居易作为一个衣食无忧的政府官吏,能够对“农夫之困”如此感同身受,能够如此直接激烈地为人民鸣不平,这是难能可贵的。

3.《问刘十九》是邀请人喝酒的小诗,虽然简短,而景与情相得益彰。请说说诗中的景和情是如何完美结合的?

【名师点拨】 本诗虽然短小,却有浓浓的情意,寓情于景,景与情相得益彰。“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”描写了富有生活情趣的新酒红火的画面:小巧又朴素的泥炉、嫣红的火苗、浮动着的泡沫、芳香的绿酒,一切显得那么醉人,再加上特殊的天气——晚来天欲雪,与相知之友围炉饮酒正适合消度这欲雪的黄昏。正是这种场景透出一种动人的精神因素:白居易对朋友的那种深情和厚谊。

[细剖·深析]

[楼主]

有人说:《花非花》一诗具有极强的朦胧色彩,你认为作者写的是何物?表达了何种感情?

[沙发]

是悼亡之作。白居易自编集时,将此诗编入“感伤”部分。这部分中另有两首诗与此诗情调极为接近,一为《真娘墓》:“真娘墓,虎丘道;不识真娘镜中面,惟见真娘墓头草。

霜摧桃李风折莲,真娘死时犹少年。脂肤荑手不坚固,世间尤物难留连。难留连,易消歇,塞北花,江南雪。”另一首是《简简吟》,其中有句:“二月繁霜杀桃李,明年欲嫁今年死”“大都好物不坚牢,彩云易散琉璃碎”。二诗均为悼亡作品,表达了对死去的女子的怀念。

[板凳]

是感伤身世之作,白居易晚年家庭迭遭变故,对其打击颇大,再加上其眼病几至导致失明,故此诗写其难言的伤痛。

[三楼]

这首诗基调是感伤的,写的事物如花、似雾、如梦如朝云,不是明指,但应是美好的消逝了的。所以可能是人也可能是一种事物,表现出一种对已经消逝了的美好事物的追念与惋惜之情。

知能优化演练

感悟花径

墨山草堂

登上有“庐岳”之誉的千古名山——庐山,我的心里便陡然泛起一种铭心的激动。这激动,在我踩着诗的韵律走进花径的那一刻,让人想起四月的桃花春色,想起在此留下文苑佳话的

唐代诗人白居易,恍如隔世的心

情似乎在极力感受诗

人那个时代的沧桑。

美文佳作欣赏

花径坐落在庐山西谷如琴湖畔,因白居易循径赏花而得名。怀着对一代诗坛巨子的景仰和一个普通平民对当今人文精神几近衰竭的落寞情怀,我沿着花径一条曲折蜿蜒的小路,寻访着这里一个依然鲜活跳动的千古诗魂。

走进刻有“花开山寺,咏留诗人”楹联的石门,听着千年不改的蝉噪和鸟鸣,不由让人感到作为一代天才诗人所洋溢的激情及入禅的寂静。

那座石拱古桥静泊在那里,仿佛跨过了千年历史的阻隔,牵引着寻寻觅觅。面对矗立在眼前的白居易塑像,随着诗人塑像的目光,我的思绪漂泊到了公元9世纪的历史时空之中。

那是一个战乱而又诗情勃勃的时代。安史之乱后的晚唐时期,统治集团腐败黑暗,割据势力相互争战,曾经一度强大的辉煌岁月如同东流之水一去而不返。面对生灵涂炭的惨烈现状,诗人纵目山河,忧心如焚,屡屡上书直言相谏,无奈奸权当道,诤言

失听,诗人竟至被宦官排挤,含愤谪居江州,并在庐山香炉峰构筑草堂,意欲在此终养天年。今天的花径,便是诗人当年吟咏桃花的地方。

一个忧国忧民的人,一个清廉如水的人,一个用毕生追求诗歌与人格完美统一的人,抛开灵魂寄托在山高水长的人,抛开尘世喧嚣,终于在这里领悟到生命走向自然,返朴归真的宁静和安详,可以想像,暮春花落的四月,这里的桃花却绽放正艳,诗人是怀着何等惊喜的心情,挥笔写下“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无处觅,不知转入此中来”的人间绝唱。

我想,有诗歌滋养的地方是温馨的,是幸福的,它带给花径的不仅是一代诗人刚正不阿的千古风范,而且让今天生活在花径的庐山人和走在花径景仰诗人的当代人,无论走至天涯海角,都会常常感到自己一身正气,两袖清风的。

伞顶红柱的花径亭内,如今静躺着一块横石,白居易手书的“花径”二字深深地刻于其上。1100多年过去了,岁月的风雨和历史的烟云给了石碑古朴与苍老,我在细雨轻风和满园静寂之中,极力想像白居易当年赏桃花写诗的模样,或许他侧卧石上闭目聆

听桃花的呼吸,或许他伫立风中醉看粉色的花瓣飘落泥土,或许他在沉默之后为桃花春色吟唱不已,或许他在吟唱之后衣襟已被桃花的芳香和眼中滑落的泪水浸透……庐山天生的美景接纳了诗人,诗人实在是没有什么非分之求了,唯有一腔诗情在高咏低吟中煎熬着一颗忧国忧民的心。

白居易构筑的那间草堂,坐落在一个花圃、几块草坪和一片池水后面。纸糊的窗户、竹编的帘子、萱

麻织成的幔子,平台、石级、环池,一切都保持自然,不尚修饰,使之成为“溪岚漠漠树重重,水槛山窗次第逢”的和谐整体——它不正像诗人一样没有那种人格面具式的虚伪与浮华吗?据说,白居易隐居庐山时心情安静,创作了数以百计的诗歌作品。这不禁让人想起诗人贬官江州司马的时候,一首《琵琶行》尽显宦途失意的愤懑。正是在花径的四时景色中,诗人最终抛弃了个人身世际遇的无尽悲伤,自叹“自为江上客,半在山中住”想像时代动乱,百姓流亡,反省自己尚有一草堂可以栖身洗濯,推己及人,人生的真谛豁然顿悟。

白居易在花径仰观花、俯听泉、卧睨竹树云石,其乐无穷。我想那种忘我的空寂境界,对于忧愤而隐居山林的诗人来说,是一种欣慰而痛苦的诗歌洗涤。正是由于心情安静,诗人对精神生活执著的追求,才在至深的人生感悟中,塑造了那个博大的胸怀和一个不朽的诗魂。而我走进了花径,便再也走不出诗歌的氛围,走不出千百年来诗人生命中追求的诗歌所洋溢的那份强烈的独特芬芳。

【赏评】 作者花径徜徉,思接千载,探索了白居易谪居江州时的心路历程,指出被贬江州,在花径的四时景色中,诗人最终抛弃了个人身世际遇的无尽悲伤,成就了“那个博大的胸怀和一个不朽的诗魂”。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第7课 白居易诗四首

课堂互动探究

知能优化演练

第7课

白居易诗四首

基础自主学案

美文佳作欣赏

诗苑花絮

长安米贵,居之易

白居易自幼勤于读书,学习刻苦,他学习不仅时间抓得紧,而且功夫下得深。据说,白居易念书念得多,连嘴唇的皮都磨破了,生了很多的口疮,但是他并不因此中断。他写字写得多,连手臂上也磨起了一层很厚的老茧。加上自己的聪明才智,白居易很早就成名于世。

白居易十五岁那年,到长安游学,按照当时的惯例,他带着自己的文稿到著名学者顾况的府上拜访求教。

诗苑花絮

顾况是名冠天下的学者,他见到一个乳臭未干的后生前来拜访,未免有轻视之心。当他看到白居易文稿上的名字时,对着眼前的少年,看了好一会儿,才开口说道:“京城长安米贵,居之不易啊!”

但顾况毕竟是个学者,他还是认真阅读了白居易的文稿。当顾况看到开篇第一首诗歌《赋得古原草送别》时,不由肃然,他信口读出声来:“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。”

他将白居易呈上的文稿看完,不由赞叹道:“我以前认为现在没有大手笔来继承前世的大家,今天看来,我是错了。刚才,我说‘长安米贵,居之不易’这句戏言是一语双关,认为你在长安站住脚并不容易。看来应该改一下了。”顾况停了下说:“长安虽然米贵,但你居之甚易!”

白居易得到名士顾况的称赞以后,名声大震。他很快步入仕途并有了一番作为。

基础自主学案

神态

盛酒的器具

摆

自如、安然自得的样子

神气十足

扬花

奏明(皇帝)

对官员考评定级,以定升降

抵押

困顿

免除

免除

酿造

下雪

四、名句积累

①野火烧不尽,______________。

(白居易《赋得古原草送别》)

②日出江花红胜火,_________________。

(白居易《忆江南》)

③________________,歌诗合为事而作。

(白居易《与元九书》)

④_________________,六宫粉黛无颜色。

(白居易《长恨歌》)

春风吹又生

春来江水绿如蓝

文章合为时而著

回眸一笑百媚生

⑤在天愿作比翼鸟,_________________。

(白居易《长恨歌》)

⑥天长地久有时尽,____________________。

(白居易《长恨歌》)

⑦____________________,辨材须待七年期。

[白居易《放言五首(其三)》]

⑧乱花渐欲迷人眼,____________________。

(白居易《钱塘湖春行》)

在地愿为连理枝

此恨绵绵无绝期

试玉要烧三日满

浅草才能没马蹄

⑨更待菊黄家酿熟,__________________。

(白居易《与梦得沽酒闲饮且约后期》)

⑩千呼万唤始出来,______________________。

(白居易《琵琶行》)

与君一醉一陶然

犹抱琵琶半遮面

五、文学常识

1.走近作者

白居易(772—846),字_________,晚年号

_____________。祖籍太原(今属山西),后迁居下邽(今陕西渭南县)。早年家境贫困,对社会生活及人民疾苦,有较多地接触和了解。

唐德宗贞元十六年(800)中进士,

授秘书省校书郎。

乐天

香山居士

唐宪宗元和年间任左拾遗及左赞善大夫。元和十年(815),宰相武元衡被平卢节度使李师道派人刺死,白居易因上表急请严缉凶手,得罪权贵,贬为江州司马,后移忠州刺史。唐穆宗长庆初年任杭州刺史,曾积极兴修水利,筑堤防洪,泄引湖水,灌溉田亩千顷,成绩卓著。唐敬宗宝历元年(825)改任苏州刺史,后官至刑部尚书。唐武宗会昌六年(846)卒,终年七十五岁。著有《白氏长庆集》七十一卷。

一生有诗近3000首,自分为讽喻、闲适、感伤、杂律四类,其中讽喻诗为《__________》

《__________》为代表,感伤诗以《__________》《_________》为代表。

新乐府

秦中吟

长恨歌

琵琶行

2.资料链接

(1)写作背景

《轻肥》

此诗为诗人《秦中吟》十首组诗之七,约作于元和三、四年(808、809)。《秦中吟》自序云:“贞元、元和之际,予在长安,闻见之问,有足悲者。因直歌其事,命为《秦中吟》。”唐代中叶以后宦官专权越来越严重,而且过着骄奢淫逸、豪华糜烂的生活。

他们结成一团,操纵朝政,甚至敢于废立皇帝;另一方面,天下民不聊生,苦难深重,元和三、四年,江南大旱,竟至民间有人相食的惨状。诗人将两方面结合起来写,深刻反映了当时的社会矛盾,表现出对宦官骄横跋扈的痛恨和对百姓苦难的同情。

《花非花》

白居易的诗原本以通俗著称,这首诗却相当朦胧,作于何时、为何而作,均无从定论,它被白居易自编于集中“感伤”部分。

《杜陵叟》

此诗属于《新乐府五十首》,自序说是“伤农夫之困”,作于唐宪宗元和三年前后。当时江南和长安周围遭受严重旱灾,诗人时任左拾遗,上疏奏陈民间疾苦,请求“减免租税”“以实惠及人”。皇帝批准,并下了“罪己诏”(实际上不过是笼络人心的把戏而已)。杜陵,在今陕西西安东南十公里少陵原上,秦代为杜县之地,汉代宣帝葬于此处,故称杜陵。

《问刘十九》

此诗作于元和十二年(817),诗人时任江州(今江西九江)司马。刘十九,名不详。作者另有《刘十九同宿》诗,有“唯共嵩阳刘处士”,可知其为河南登封人。有人认为即隐居庐山的刘轲。十九,兄弟间的排行。

(2)相关知识

白居易是中唐新乐府诗歌创作的主要倡导者。受历代乐府诗歌特别是杜甫乐府“即事名篇”影响,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”(《与元九书》),创新乐府,指斥时弊,反映民疾,具有强烈的现实批判性。与元稹交情深厚,世称“元白”。并且由于白居易的诗歌语言浅近、平易,形成了一个通俗诗派,后世对其诗风的认识往往与元稹并提,有“元轻白俗”的评价。晚年居洛阳与刘禹锡唱和颇多,世称“刘白”。

《杜陵叟》

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《轻肥》中是怎样写内臣们的“骄”“奢”的?

【提示】 诗歌前八句通过“内臣”们“赴军中宴”的意态骄横、耀武扬威的场面,揭露其“骄”。紧接着四句,通过“内臣”们“军中宴”的盛况表现其“奢”,“食饱心自若,酒酣气益振”又由“奢”写到“骄”。写内臣,则只写食山珍、饱海味,其脑满肠肥,大腹便便,已不言而喻。“气益振”遥应首句。赴宴之时,已然“意气骄满路”,如今食饱、酒酣,意气自然益发骄横,不可一世了!

2.《杜陵叟》中“剥我身上帛,夺我口中粟:虐人害物即豺狼,何必钩爪锯牙食人肉!”在写法上有何特点?表达了作者怎样的心情?

【提示】 “虐人害物即豺狼,何必钩爪锯牙食人肉!”这是白居易站在“杜陵叟”们的立场上,对那些统治阶级,只管自己升官而不顾百姓死活的贪官污吏而进行的面对面的严厉痛斥。诗歌运用比喻、反问的手法极具讽刺意味,把统治阶级比喻成了“钩爪锯牙食人肉”的“豺狼”,语气极为强烈,激愤之情跃然纸上。白居易作为一个衣食无忧的政府官吏,能够对“农夫之困”如此感同身受,能够如此直接激烈地为人民鸣不平,这是难能可贵的。

3.《问刘十九》是邀请人喝酒的小诗,虽然简短,而景与情相得益彰。请说说诗中的景和情是如何完美结合的?

【名师点拨】 本诗虽然短小,却有浓浓的情意,寓情于景,景与情相得益彰。“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”描写了富有生活情趣的新酒红火的画面:小巧又朴素的泥炉、嫣红的火苗、浮动着的泡沫、芳香的绿酒,一切显得那么醉人,再加上特殊的天气——晚来天欲雪,与相知之友围炉饮酒正适合消度这欲雪的黄昏。正是这种场景透出一种动人的精神因素:白居易对朋友的那种深情和厚谊。

[细剖·深析]

[楼主]

有人说:《花非花》一诗具有极强的朦胧色彩,你认为作者写的是何物?表达了何种感情?

[沙发]

是悼亡之作。白居易自编集时,将此诗编入“感伤”部分。这部分中另有两首诗与此诗情调极为接近,一为《真娘墓》:“真娘墓,虎丘道;不识真娘镜中面,惟见真娘墓头草。

霜摧桃李风折莲,真娘死时犹少年。脂肤荑手不坚固,世间尤物难留连。难留连,易消歇,塞北花,江南雪。”另一首是《简简吟》,其中有句:“二月繁霜杀桃李,明年欲嫁今年死”“大都好物不坚牢,彩云易散琉璃碎”。二诗均为悼亡作品,表达了对死去的女子的怀念。

[板凳]

是感伤身世之作,白居易晚年家庭迭遭变故,对其打击颇大,再加上其眼病几至导致失明,故此诗写其难言的伤痛。

[三楼]

这首诗基调是感伤的,写的事物如花、似雾、如梦如朝云,不是明指,但应是美好的消逝了的。所以可能是人也可能是一种事物,表现出一种对已经消逝了的美好事物的追念与惋惜之情。

知能优化演练

感悟花径

墨山草堂

登上有“庐岳”之誉的千古名山——庐山,我的心里便陡然泛起一种铭心的激动。这激动,在我踩着诗的韵律走进花径的那一刻,让人想起四月的桃花春色,想起在此留下文苑佳话的

唐代诗人白居易,恍如隔世的心

情似乎在极力感受诗

人那个时代的沧桑。

美文佳作欣赏

花径坐落在庐山西谷如琴湖畔,因白居易循径赏花而得名。怀着对一代诗坛巨子的景仰和一个普通平民对当今人文精神几近衰竭的落寞情怀,我沿着花径一条曲折蜿蜒的小路,寻访着这里一个依然鲜活跳动的千古诗魂。

走进刻有“花开山寺,咏留诗人”楹联的石门,听着千年不改的蝉噪和鸟鸣,不由让人感到作为一代天才诗人所洋溢的激情及入禅的寂静。

那座石拱古桥静泊在那里,仿佛跨过了千年历史的阻隔,牵引着寻寻觅觅。面对矗立在眼前的白居易塑像,随着诗人塑像的目光,我的思绪漂泊到了公元9世纪的历史时空之中。

那是一个战乱而又诗情勃勃的时代。安史之乱后的晚唐时期,统治集团腐败黑暗,割据势力相互争战,曾经一度强大的辉煌岁月如同东流之水一去而不返。面对生灵涂炭的惨烈现状,诗人纵目山河,忧心如焚,屡屡上书直言相谏,无奈奸权当道,诤言

失听,诗人竟至被宦官排挤,含愤谪居江州,并在庐山香炉峰构筑草堂,意欲在此终养天年。今天的花径,便是诗人当年吟咏桃花的地方。

一个忧国忧民的人,一个清廉如水的人,一个用毕生追求诗歌与人格完美统一的人,抛开灵魂寄托在山高水长的人,抛开尘世喧嚣,终于在这里领悟到生命走向自然,返朴归真的宁静和安详,可以想像,暮春花落的四月,这里的桃花却绽放正艳,诗人是怀着何等惊喜的心情,挥笔写下“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无处觅,不知转入此中来”的人间绝唱。

我想,有诗歌滋养的地方是温馨的,是幸福的,它带给花径的不仅是一代诗人刚正不阿的千古风范,而且让今天生活在花径的庐山人和走在花径景仰诗人的当代人,无论走至天涯海角,都会常常感到自己一身正气,两袖清风的。

伞顶红柱的花径亭内,如今静躺着一块横石,白居易手书的“花径”二字深深地刻于其上。1100多年过去了,岁月的风雨和历史的烟云给了石碑古朴与苍老,我在细雨轻风和满园静寂之中,极力想像白居易当年赏桃花写诗的模样,或许他侧卧石上闭目聆

听桃花的呼吸,或许他伫立风中醉看粉色的花瓣飘落泥土,或许他在沉默之后为桃花春色吟唱不已,或许他在吟唱之后衣襟已被桃花的芳香和眼中滑落的泪水浸透……庐山天生的美景接纳了诗人,诗人实在是没有什么非分之求了,唯有一腔诗情在高咏低吟中煎熬着一颗忧国忧民的心。

白居易构筑的那间草堂,坐落在一个花圃、几块草坪和一片池水后面。纸糊的窗户、竹编的帘子、萱

麻织成的幔子,平台、石级、环池,一切都保持自然,不尚修饰,使之成为“溪岚漠漠树重重,水槛山窗次第逢”的和谐整体——它不正像诗人一样没有那种人格面具式的虚伪与浮华吗?据说,白居易隐居庐山时心情安静,创作了数以百计的诗歌作品。这不禁让人想起诗人贬官江州司马的时候,一首《琵琶行》尽显宦途失意的愤懑。正是在花径的四时景色中,诗人最终抛弃了个人身世际遇的无尽悲伤,自叹“自为江上客,半在山中住”想像时代动乱,百姓流亡,反省自己尚有一草堂可以栖身洗濯,推己及人,人生的真谛豁然顿悟。

白居易在花径仰观花、俯听泉、卧睨竹树云石,其乐无穷。我想那种忘我的空寂境界,对于忧愤而隐居山林的诗人来说,是一种欣慰而痛苦的诗歌洗涤。正是由于心情安静,诗人对精神生活执著的追求,才在至深的人生感悟中,塑造了那个博大的胸怀和一个不朽的诗魂。而我走进了花径,便再也走不出诗歌的氛围,走不出千百年来诗人生命中追求的诗歌所洋溢的那份强烈的独特芬芳。

【赏评】 作者花径徜徉,思接千载,探索了白居易谪居江州时的心路历程,指出被贬江州,在花径的四时景色中,诗人最终抛弃了个人身世际遇的无尽悲伤,成就了“那个博大的胸怀和一个不朽的诗魂”。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录