课件:粤教选修之《唐诗宋词元散曲选读》第10课酬赠诗四首

文档属性

| 名称 | 课件:粤教选修之《唐诗宋词元散曲选读》第10课酬赠诗四首 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-02 16:31:35 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

第10课 酬赠诗四首

课堂互动探究

知能优化演练

第10课

酬赠诗四首

基础自主学案

美文佳作欣赏

诗苑花絮

梧叶题诗

唐朝诗人顾况在京城洛阳做官时,有一天和三位诗友一同去郊游。大家登山望远,折花草编花环,一直玩到傍晚。顾况到河边洗手,忽见水上飘来一片梧桐叶子,随手捞起,发现叶片上有几行字,刚想细看,朋友叫他:“喂!快一点,天黑啦!”于是,他把梧桐叶放入怀里,和大家一起回去了。

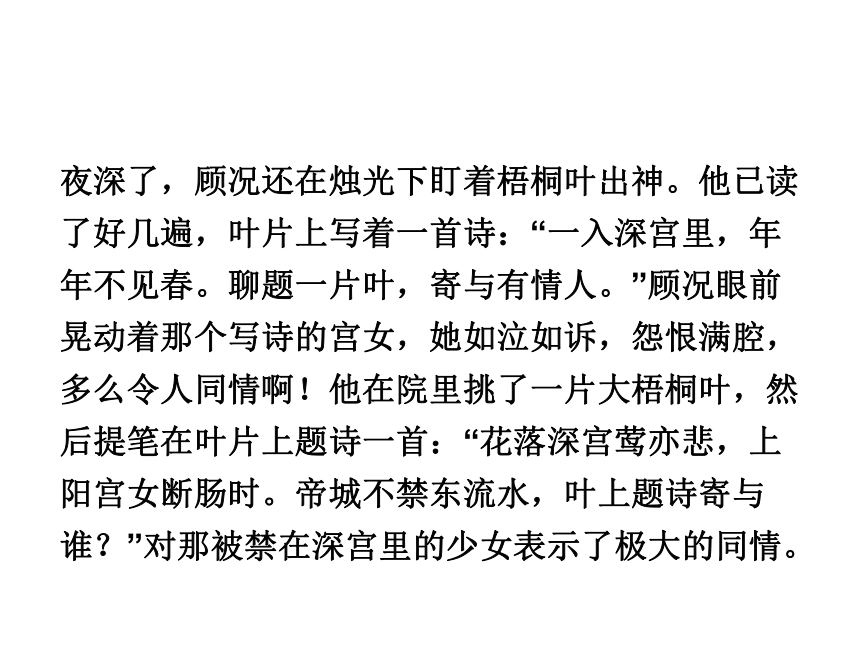

诗苑花絮

夜深了,顾况还在烛光下盯着梧桐叶出神。他已读了好几遍,叶片上写着一首诗:“一入深宫里,年年不见春。聊题一片叶,寄与有情人。”顾况眼前晃动着那个写诗的宫女,她如泣如诉,怨恨满腔,多么令人同情啊!他在院里挑了一片大梧桐叶,然后提笔在叶片上题诗一首:“花落深宫莺亦悲,上阳宫女断肠时。帝城不禁东流水,叶上题诗寄与谁?”对那被禁在深宫里的少女表示了极大的同情。

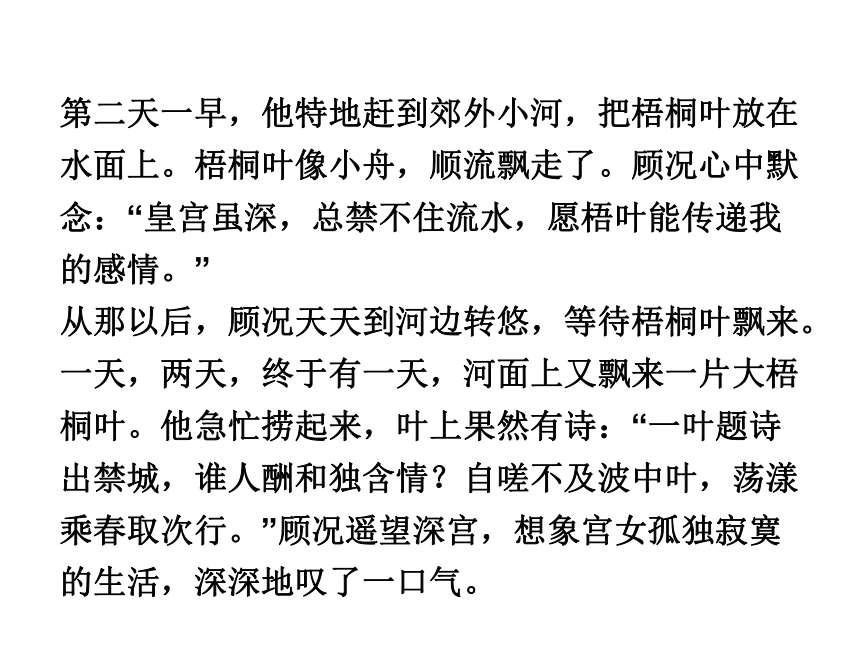

第二天一早,他特地赶到郊外小河,把梧桐叶放在水面上。梧桐叶像小舟,顺流飘走了。顾况心中默念:“皇宫虽深,总禁不住流水,愿梧叶能传递我的感情。”

从那以后,顾况天天到河边转悠,等待梧桐叶飘来。一天,两天,终于有一天,河面上又飘来一片大梧桐叶。他急忙捞起来,叶上果然有诗:“一叶题诗出禁城,谁人酬和独含情?自嗟不及波中叶,荡漾乘春取次行。”顾况遥望深宫,想象宫女孤独寂寞的生活,深深地叹了一口气。

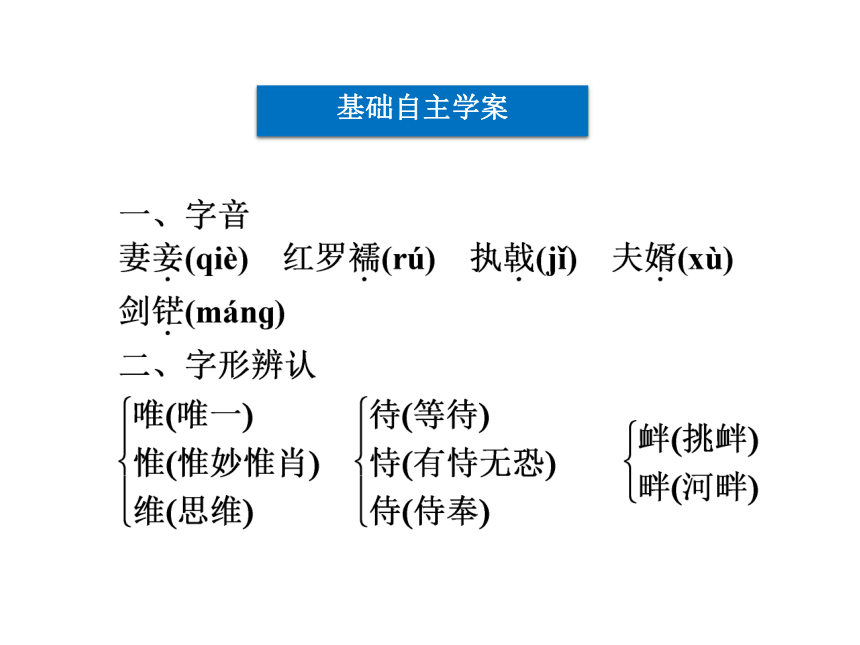

基础自主学案

古代一种齐腰的短袄

园林

打算

同情

不相干的人

公公与婆婆

怎么能够

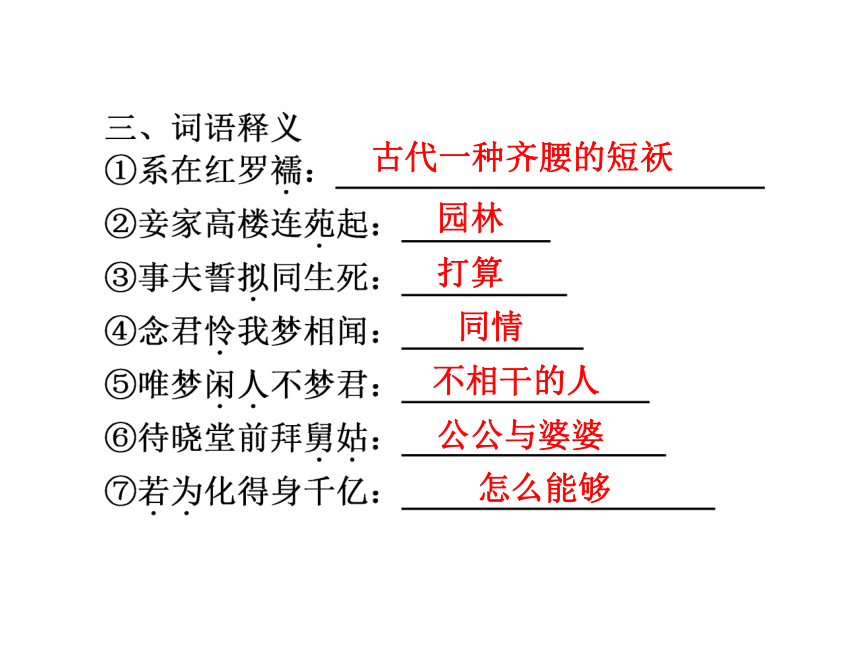

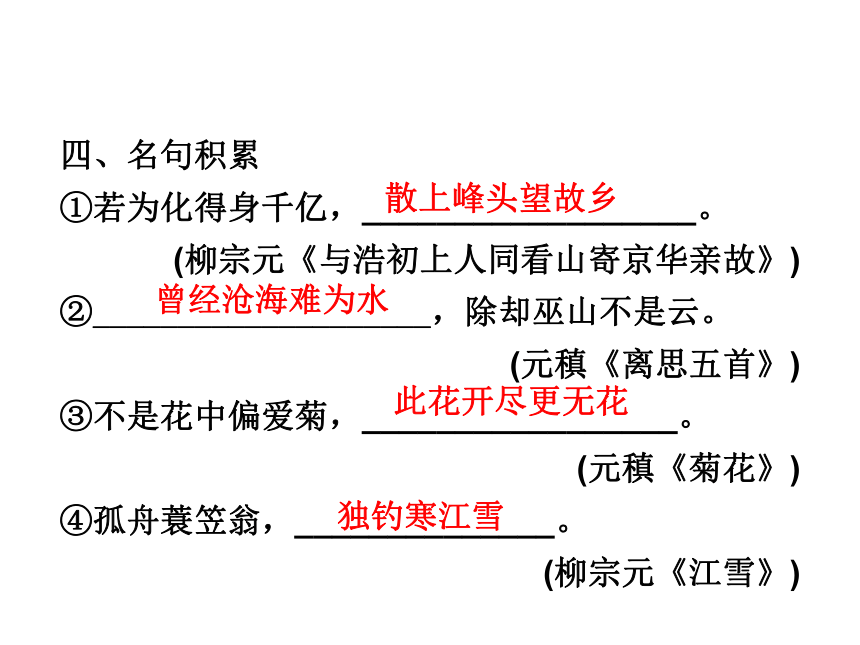

四、名句积累

①若为化得身千亿,__________________。

(柳宗元《与浩初上人同看山寄京华亲故》)

②____________________,除却巫山不是云。

(元稹《离思五首》)

③不是花中偏爱菊,_________________。

(元稹《菊花》)

④孤舟蓑笠翁,______________。

(柳宗元《江雪》)

散上峰头望故乡

曾经沧海难为水

此花开尽更无花

独钓寒江雪

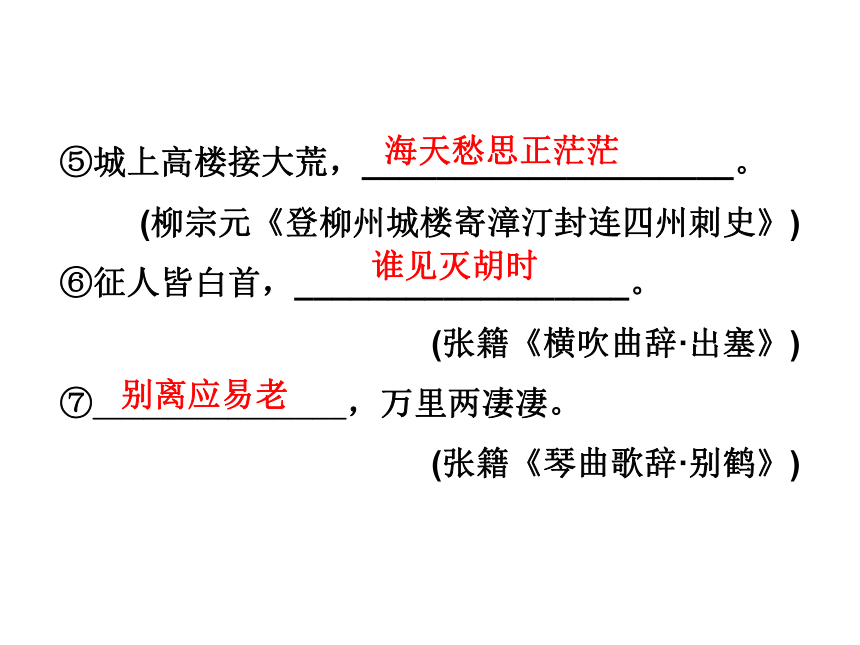

⑤城上高楼接大荒,____________________。

(柳宗元《登柳州城楼寄漳汀封连四州刺史》)

⑥征人皆白首,__________________。

(张籍《横吹曲辞·出塞》)

⑦_______________,万里两凄凄。

(张籍《琴曲歌辞·别鹤》)

海天愁思正茫茫

谁见灭胡时

别离应易老

五、文学常识

1.走近作者

张籍(约766—约830),字_______,原籍吴郡(今江苏苏州),生长在和州乌江(今安徽和县乌江镇)。贞元十五年进士,历任太常寺太祝、国子监助教、秘书郎、国子博士、水部员外郎、国子司业等职,有《___________》。张籍作品多为古风和乐府,与王建齐名。其诗平易流畅,多有口语入诗。

王安石《题张司业诗》:“看似

寻常最奇崛,成如容易却艰辛。”

文昌

张司业集

元稹(779-831),字________,河南(今河南洛阳)人。幼孤,随其母学习书传。元和初,应制策第一。任左拾遗、监察御史。坐事贬江陵士曹参军,徙通州司马。自虢州长史征为膳部员外郎,知制诰。后召入翰林为中书舍人、承旨学士,进工部侍郎同平章事。未几罢相,出为同州刺史。改越州刺史,兼御史大夫、浙东观察使。太和初,入为尚书左丞、检校户部尚书,兼鄂州刺史、武昌军节度使。年五十三卒,赠尚书右仆射。其诗与白居易齐名,并称“_________”,与白居易同为

新乐府运动倡导者。他非常推崇杜

诗,其诗学杜而能变杜,并于平

微之

元白

浅明快中呈现丽绝华美,色彩浓烈,铺叙曲折,细节刻画真切动人,比兴手法富于情趣。

朱庆馀(生卒年不详),越州(今浙江绍兴)人,宝历二年(826)进士及第,官秘书省校书郎,诗学张籍,近体尤工,清丽浅切,而巧思动人。有《

________________》。

朱庆馀诗集

柳宗元(773—819),字_______,河东(今山西永济)人,人称___________。贞元九年(793)进士,曾为监察御史。参加了以王叔文为首的政治改革集团,遭到了保守派的极力反对。改革失败后,王叔文被杀,柳宗元先被贬为永州司马,十年后,改为柳州刺史,最后病死在柳州,年仅46岁。柳宗元重视文章的内容,主张文以明道,注重文学

的社会功能,强调文须有益于世。

子厚

柳河东

他提倡思想内容与艺术形式的完美结合,指出写作必须持认真严肃的态度,强调作家道德修养的重要性。有《_____________》。

柳河东集

2.资料链接

《节妇吟》

原乐府诗题,题下原注:“寄东平李司空师道。”此诗便是为拒绝李师道的拉拢而作。这是一首具有双层面内涵的唐诗精品。在文字层面上,它描写了一位忠于丈夫的妻子,经过思想斗争后终于拒绝了一位多情男子的追求,守住了妇道;在喻义的层面上,它表达了作者忠于朝廷、不被藩镇高官拉拢、收买的决心。

《酬乐天频梦微之》

作于宪宗元和十年 (815)。这一年王承宗、李师道等藩镇派人在京城暗杀了主张平藩的宰相武元衡。当时白居易上书要求追查凶手和幕后主使,被以“越职言事”之罪名,贬为江州司马。元稹听说后,写有《闻乐天授江州司马》,又《得乐天书》,白居易有《梦微之》诗相送,此诗便是诗人收到白诗后非常感动而写下的答诗。

《近试上张籍水部》

此诗约作于宝历二年,诗题一作“闺意献张水部”。近试,临近考试。唐代应试举子有向名人行卷的风气,目的是希望声名传入主考官耳中。张籍时任水部员外郎,以擅长文学而又乐于奖掖后进闻名于士子之中。

《与浩初上人同看山寄京华亲故》

此诗作于柳宗元任柳州刺史时。诗人时当壮年,正是大展宏图之际,但政治上的沉重打击,使他忧危愁苦,心情难平。《新唐书》本传说他“既窜斥,地又荒疠,因自放山泽间。其堙厄感郁,一寓诸文”。浩初上人,著名禅师龙安海的弟子,时在柳州,与柳宗元友善。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《节妇吟》中张籍在拒绝藩镇首领李师道的时候,为什么说“何不相逢未嫁时”?难道他内心深处也乐于去做李师道的幕僚吗?

【提示】 张籍是韩愈的学生,对韩愈等所主张的国家统一思想是绝对赞同的,他对李师道的态度也是明确的——厌恶。但是,从课本注释中我们可以看到,李师道当时势力很强,可谓炙手可热。而且从历史上我们也知道中唐以后,国家积贫积弱,藩镇割据非常严重。

因此,就算是再不情愿,为了不至于让李师道发火,他还是在诗中努力地去讨好李师道。所以,黄周星评论说“徒令千载之下,增才人无限悲感”。

2.古诗中常通过记梦来表达对友人的思念,白居易《梦微之》即是如此。元稹酬赠诗《酬乐天频梦微之》写梦却别出心裁。请加以分析。

【提示】 做梦包含了希望与绝望之间极深沉、极痛苦的感情。所以记梦常常是表达思念的一种方式,但只有别出心裁地记梦,才能创造新鲜的诗意。

白居易记梦,不说自己如何梦见对方,而是追问对方多次闯入自己的梦乡究竟有什么事。这不但表明自己“有梦”更见思念,而且也因有如此“痴情问梦”而更见思念之深切。元稹的诗也是如此别出心裁,他把不能入梦的原因作了近乎离奇的解释:我本可以控制自己的梦,和你梦里相逢,过去也曾多次梦见过你;但此刻,因身心已被疾病折磨得神魂颠倒,所以“唯梦闲人不梦君”。这就把凄苦的心境写得入骨三分,内容也更为深广。

3.《近试上张籍水部》中“妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无?”一句是什么意思?表达了作者什么样的真实意图?

【名师点拨】 新娘对新郎问语:不知打扮是否合乎时尚,能否讨得公婆欢心?由于是新妇,羞涩难言,但又不得不说,只好“低声”问,对人物心理描绘相当精致逼真。这段晨起时新婚夫妇的对话,为我们描绘了一幅洞房春晓的闺意图。作者借此表达对张籍提拔或奖掖自己的希望。

4.《与浩初上人同看山寄京华亲故》中“若为化得身千亿,散上峰头望故乡。”写出了作者什么想法?

【名师点拨】 无数的像“剑铓”一样的“尖山”,山山都可以望故乡,可是自己只有一个身子,一双眼睛,该怎么办呢?柳宗元是精通佛典的,而和他一同看山的浩初上人,便是龙安海禅师的弟子。佛经中不是有“化身”的说法吗?在这种微妙的启示下,于是他就“想入非非”,想到“化身千亿”了,为的是借游山水以消遣愁怀。

[细剖·深析]

[楼主]

《节妇吟》、《近试上张籍水部》和《酬朱庆馀》三首诗都是采用比兴手法以诗代简、表达情意的佳作。请细细品味,说说各诗的立意构思。

[沙发]

张籍的《节妇吟》,系张籍为拒绝李师道的拉拢,又不便直言硬说,乃假托节妇口吻,委婉地推辞,不但表明了己志,而且将唐王朝渲染得辉煌威武,具有不可抵御的力量,也婉言劝谏李师道不要背叛朝廷,可谓立意深远,构思精细。

[板凳]

《近试上张籍水部》一诗构思更是令人拍案叫绝。唐代士子向名人行卷,此为时风,但能够如此贴切、含蓄地表明自己心思的,少之又少。新婚女子第一次见公婆的惶恐不安,很好地契合了朱庆馀面对这次重大科举考试时的忐忑心情。比兴手法的成功运用,使得此诗文采奕奕。

[三楼]

张籍看到此诗,立即写下回诗“越女新妆出镜心,自知明艳更沉吟。齐纨未是人间贵,一曲菱歌敌万金”。此诗亦用了比兴手法,将才华横溢的朱庆馀比作美丽清新的采菱姑娘,诗的后两句进一步肯定她的才艺出众,虽然有许多其他姑娘,身上穿着齐地(今山东省)出产的贵重丝绸制成的衣服,可是那样并不值得人们看重,反之,这位采菱姑娘的歌喉,才真抵得上一万金哩。朱的赠诗比得好,张的回诗比得妙,珠联璧合,为诗坛佳话。

知能优化演练

读张籍《节妇吟》有感

金其康

长时间在病榻中苦闷,百无聊赖,幸近有起色,我想起找出台湾大学前中文系主任叶庆炳先生所编的中国文学史来浏览消遣,在读到中唐诗时,其中提到张籍之写实诗中有脍炙人口之《节妇吟》一章,读之殊感兴味,特抄录于后,

以供同好吟赏,并述明我对这

首诗读后的感受与想法,请不吝指教。

美文佳作欣赏

君知妾有夫,赠妾双明珠。感君缠绵意,系在红罗襦。妾家高楼连苑起,良人执戟明光里。知君用心如日月,事夫誓拟同生死。还君明珠双泪垂,何不相逢未嫁时。

我初看这首诗,里面充满了许多矛盾。首先说:称得上“节妇”二字,要人人赞扬她的品德、操守等的一贯冰清玉洁,方为合适。诗中这对男女人物究竟是什么关系?不得而知。但是这位男士却大胆多情馈赠有夫之妇以饰物明珠一对。

我不明白这位男士为什么要萌起赠送的动机,猜想是这位少妇的年轻而貌美吗?我不明白这中间的缘由,总觉得这样的爽朗行为难免有些唐突。但引以为奇的是这位少妇居然十分大方地乐于接受,而且还心存感激(有“感君缠绵意”句),当收到一位男士的珍贵礼物后,不但未保密收藏起来,而且还大大方方地马上挂在红短外衣上,以增光彩。这位少妇家有高楼大厦,她的丈夫是在宫殿里为皇帝做警卫工作。

我揣摩这两位人物应有什么渊源,但她却又大胆肯定地说出这位男士的心地光明如同日月一般(若对自己有利可图就说出相识的人心地如日月光明,其心愿不无可识之处)。同时她又坚定表白她自己与丈夫的恩爱能同生共死。但最后她还是流着眼泪把这双明珠璧还给了这位男士,并慨叹于这位男士何不在她未嫁之前早来相逢呢!言外之意是说有夫之妇今非相爱之时矣。

再分析一下她马上能系珠于襦。心许之矣!因为顾虑到她丈夫是显贵而佩带武器在皇宫中不可得罪的军人,因之忍痛退回礼物,在还珠之时,涕泗流连,悔恨无及,大有不舍之意,彼妇之“节”,实有芨芨耳!我们暂不说妇人从一而终及男女授受不亲的旧礼教观念,但在一般社交礼节中,妇女不可随便接受男士的馈赠,此乃常理。盖女士若为珠诱而动心,岂非上当! 因之,我以为此女不得称为“节妇”。

虽然说最后能悬崖勒马,还君明珠,保卫了道德的藩篱,未妨碍家庭。至于妇女的感情生活与道德观念之冲突,在旧式婚姻制度中,女性偶然对所爱之对象动情,似亦为人情之常,纵然偶有此机遇触动于心弦,但在理智与感情抵触矛盾的关系中,也不能感情用事,混淆不清,最后必须感情理智化,稳定情绪,使事理分明,以免“一失足成千古恨”!女士与先生,均宜慎乎哉。

(《东坡赤壁诗词》2005年第4期)

【赏评】 本文笔墨不多,言简意赅。它通过具体事物的描绘,把“理”寓于形象之中,使读者通过艺术形象自然而然地得出结论。作者以小见大,由事入理,语言轻松风趣,采用影射、讽喻等修辞手法,在善意的规劝或无情的嘲讽中,揭露生活中的假、恶、丑。写出了点滴的感受、片断的思想。妙!

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第10课 酬赠诗四首

课堂互动探究

知能优化演练

第10课

酬赠诗四首

基础自主学案

美文佳作欣赏

诗苑花絮

梧叶题诗

唐朝诗人顾况在京城洛阳做官时,有一天和三位诗友一同去郊游。大家登山望远,折花草编花环,一直玩到傍晚。顾况到河边洗手,忽见水上飘来一片梧桐叶子,随手捞起,发现叶片上有几行字,刚想细看,朋友叫他:“喂!快一点,天黑啦!”于是,他把梧桐叶放入怀里,和大家一起回去了。

诗苑花絮

夜深了,顾况还在烛光下盯着梧桐叶出神。他已读了好几遍,叶片上写着一首诗:“一入深宫里,年年不见春。聊题一片叶,寄与有情人。”顾况眼前晃动着那个写诗的宫女,她如泣如诉,怨恨满腔,多么令人同情啊!他在院里挑了一片大梧桐叶,然后提笔在叶片上题诗一首:“花落深宫莺亦悲,上阳宫女断肠时。帝城不禁东流水,叶上题诗寄与谁?”对那被禁在深宫里的少女表示了极大的同情。

第二天一早,他特地赶到郊外小河,把梧桐叶放在水面上。梧桐叶像小舟,顺流飘走了。顾况心中默念:“皇宫虽深,总禁不住流水,愿梧叶能传递我的感情。”

从那以后,顾况天天到河边转悠,等待梧桐叶飘来。一天,两天,终于有一天,河面上又飘来一片大梧桐叶。他急忙捞起来,叶上果然有诗:“一叶题诗出禁城,谁人酬和独含情?自嗟不及波中叶,荡漾乘春取次行。”顾况遥望深宫,想象宫女孤独寂寞的生活,深深地叹了一口气。

基础自主学案

古代一种齐腰的短袄

园林

打算

同情

不相干的人

公公与婆婆

怎么能够

四、名句积累

①若为化得身千亿,__________________。

(柳宗元《与浩初上人同看山寄京华亲故》)

②____________________,除却巫山不是云。

(元稹《离思五首》)

③不是花中偏爱菊,_________________。

(元稹《菊花》)

④孤舟蓑笠翁,______________。

(柳宗元《江雪》)

散上峰头望故乡

曾经沧海难为水

此花开尽更无花

独钓寒江雪

⑤城上高楼接大荒,____________________。

(柳宗元《登柳州城楼寄漳汀封连四州刺史》)

⑥征人皆白首,__________________。

(张籍《横吹曲辞·出塞》)

⑦_______________,万里两凄凄。

(张籍《琴曲歌辞·别鹤》)

海天愁思正茫茫

谁见灭胡时

别离应易老

五、文学常识

1.走近作者

张籍(约766—约830),字_______,原籍吴郡(今江苏苏州),生长在和州乌江(今安徽和县乌江镇)。贞元十五年进士,历任太常寺太祝、国子监助教、秘书郎、国子博士、水部员外郎、国子司业等职,有《___________》。张籍作品多为古风和乐府,与王建齐名。其诗平易流畅,多有口语入诗。

王安石《题张司业诗》:“看似

寻常最奇崛,成如容易却艰辛。”

文昌

张司业集

元稹(779-831),字________,河南(今河南洛阳)人。幼孤,随其母学习书传。元和初,应制策第一。任左拾遗、监察御史。坐事贬江陵士曹参军,徙通州司马。自虢州长史征为膳部员外郎,知制诰。后召入翰林为中书舍人、承旨学士,进工部侍郎同平章事。未几罢相,出为同州刺史。改越州刺史,兼御史大夫、浙东观察使。太和初,入为尚书左丞、检校户部尚书,兼鄂州刺史、武昌军节度使。年五十三卒,赠尚书右仆射。其诗与白居易齐名,并称“_________”,与白居易同为

新乐府运动倡导者。他非常推崇杜

诗,其诗学杜而能变杜,并于平

微之

元白

浅明快中呈现丽绝华美,色彩浓烈,铺叙曲折,细节刻画真切动人,比兴手法富于情趣。

朱庆馀(生卒年不详),越州(今浙江绍兴)人,宝历二年(826)进士及第,官秘书省校书郎,诗学张籍,近体尤工,清丽浅切,而巧思动人。有《

________________》。

朱庆馀诗集

柳宗元(773—819),字_______,河东(今山西永济)人,人称___________。贞元九年(793)进士,曾为监察御史。参加了以王叔文为首的政治改革集团,遭到了保守派的极力反对。改革失败后,王叔文被杀,柳宗元先被贬为永州司马,十年后,改为柳州刺史,最后病死在柳州,年仅46岁。柳宗元重视文章的内容,主张文以明道,注重文学

的社会功能,强调文须有益于世。

子厚

柳河东

他提倡思想内容与艺术形式的完美结合,指出写作必须持认真严肃的态度,强调作家道德修养的重要性。有《_____________》。

柳河东集

2.资料链接

《节妇吟》

原乐府诗题,题下原注:“寄东平李司空师道。”此诗便是为拒绝李师道的拉拢而作。这是一首具有双层面内涵的唐诗精品。在文字层面上,它描写了一位忠于丈夫的妻子,经过思想斗争后终于拒绝了一位多情男子的追求,守住了妇道;在喻义的层面上,它表达了作者忠于朝廷、不被藩镇高官拉拢、收买的决心。

《酬乐天频梦微之》

作于宪宗元和十年 (815)。这一年王承宗、李师道等藩镇派人在京城暗杀了主张平藩的宰相武元衡。当时白居易上书要求追查凶手和幕后主使,被以“越职言事”之罪名,贬为江州司马。元稹听说后,写有《闻乐天授江州司马》,又《得乐天书》,白居易有《梦微之》诗相送,此诗便是诗人收到白诗后非常感动而写下的答诗。

《近试上张籍水部》

此诗约作于宝历二年,诗题一作“闺意献张水部”。近试,临近考试。唐代应试举子有向名人行卷的风气,目的是希望声名传入主考官耳中。张籍时任水部员外郎,以擅长文学而又乐于奖掖后进闻名于士子之中。

《与浩初上人同看山寄京华亲故》

此诗作于柳宗元任柳州刺史时。诗人时当壮年,正是大展宏图之际,但政治上的沉重打击,使他忧危愁苦,心情难平。《新唐书》本传说他“既窜斥,地又荒疠,因自放山泽间。其堙厄感郁,一寓诸文”。浩初上人,著名禅师龙安海的弟子,时在柳州,与柳宗元友善。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《节妇吟》中张籍在拒绝藩镇首领李师道的时候,为什么说“何不相逢未嫁时”?难道他内心深处也乐于去做李师道的幕僚吗?

【提示】 张籍是韩愈的学生,对韩愈等所主张的国家统一思想是绝对赞同的,他对李师道的态度也是明确的——厌恶。但是,从课本注释中我们可以看到,李师道当时势力很强,可谓炙手可热。而且从历史上我们也知道中唐以后,国家积贫积弱,藩镇割据非常严重。

因此,就算是再不情愿,为了不至于让李师道发火,他还是在诗中努力地去讨好李师道。所以,黄周星评论说“徒令千载之下,增才人无限悲感”。

2.古诗中常通过记梦来表达对友人的思念,白居易《梦微之》即是如此。元稹酬赠诗《酬乐天频梦微之》写梦却别出心裁。请加以分析。

【提示】 做梦包含了希望与绝望之间极深沉、极痛苦的感情。所以记梦常常是表达思念的一种方式,但只有别出心裁地记梦,才能创造新鲜的诗意。

白居易记梦,不说自己如何梦见对方,而是追问对方多次闯入自己的梦乡究竟有什么事。这不但表明自己“有梦”更见思念,而且也因有如此“痴情问梦”而更见思念之深切。元稹的诗也是如此别出心裁,他把不能入梦的原因作了近乎离奇的解释:我本可以控制自己的梦,和你梦里相逢,过去也曾多次梦见过你;但此刻,因身心已被疾病折磨得神魂颠倒,所以“唯梦闲人不梦君”。这就把凄苦的心境写得入骨三分,内容也更为深广。

3.《近试上张籍水部》中“妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无?”一句是什么意思?表达了作者什么样的真实意图?

【名师点拨】 新娘对新郎问语:不知打扮是否合乎时尚,能否讨得公婆欢心?由于是新妇,羞涩难言,但又不得不说,只好“低声”问,对人物心理描绘相当精致逼真。这段晨起时新婚夫妇的对话,为我们描绘了一幅洞房春晓的闺意图。作者借此表达对张籍提拔或奖掖自己的希望。

4.《与浩初上人同看山寄京华亲故》中“若为化得身千亿,散上峰头望故乡。”写出了作者什么想法?

【名师点拨】 无数的像“剑铓”一样的“尖山”,山山都可以望故乡,可是自己只有一个身子,一双眼睛,该怎么办呢?柳宗元是精通佛典的,而和他一同看山的浩初上人,便是龙安海禅师的弟子。佛经中不是有“化身”的说法吗?在这种微妙的启示下,于是他就“想入非非”,想到“化身千亿”了,为的是借游山水以消遣愁怀。

[细剖·深析]

[楼主]

《节妇吟》、《近试上张籍水部》和《酬朱庆馀》三首诗都是采用比兴手法以诗代简、表达情意的佳作。请细细品味,说说各诗的立意构思。

[沙发]

张籍的《节妇吟》,系张籍为拒绝李师道的拉拢,又不便直言硬说,乃假托节妇口吻,委婉地推辞,不但表明了己志,而且将唐王朝渲染得辉煌威武,具有不可抵御的力量,也婉言劝谏李师道不要背叛朝廷,可谓立意深远,构思精细。

[板凳]

《近试上张籍水部》一诗构思更是令人拍案叫绝。唐代士子向名人行卷,此为时风,但能够如此贴切、含蓄地表明自己心思的,少之又少。新婚女子第一次见公婆的惶恐不安,很好地契合了朱庆馀面对这次重大科举考试时的忐忑心情。比兴手法的成功运用,使得此诗文采奕奕。

[三楼]

张籍看到此诗,立即写下回诗“越女新妆出镜心,自知明艳更沉吟。齐纨未是人间贵,一曲菱歌敌万金”。此诗亦用了比兴手法,将才华横溢的朱庆馀比作美丽清新的采菱姑娘,诗的后两句进一步肯定她的才艺出众,虽然有许多其他姑娘,身上穿着齐地(今山东省)出产的贵重丝绸制成的衣服,可是那样并不值得人们看重,反之,这位采菱姑娘的歌喉,才真抵得上一万金哩。朱的赠诗比得好,张的回诗比得妙,珠联璧合,为诗坛佳话。

知能优化演练

读张籍《节妇吟》有感

金其康

长时间在病榻中苦闷,百无聊赖,幸近有起色,我想起找出台湾大学前中文系主任叶庆炳先生所编的中国文学史来浏览消遣,在读到中唐诗时,其中提到张籍之写实诗中有脍炙人口之《节妇吟》一章,读之殊感兴味,特抄录于后,

以供同好吟赏,并述明我对这

首诗读后的感受与想法,请不吝指教。

美文佳作欣赏

君知妾有夫,赠妾双明珠。感君缠绵意,系在红罗襦。妾家高楼连苑起,良人执戟明光里。知君用心如日月,事夫誓拟同生死。还君明珠双泪垂,何不相逢未嫁时。

我初看这首诗,里面充满了许多矛盾。首先说:称得上“节妇”二字,要人人赞扬她的品德、操守等的一贯冰清玉洁,方为合适。诗中这对男女人物究竟是什么关系?不得而知。但是这位男士却大胆多情馈赠有夫之妇以饰物明珠一对。

我不明白这位男士为什么要萌起赠送的动机,猜想是这位少妇的年轻而貌美吗?我不明白这中间的缘由,总觉得这样的爽朗行为难免有些唐突。但引以为奇的是这位少妇居然十分大方地乐于接受,而且还心存感激(有“感君缠绵意”句),当收到一位男士的珍贵礼物后,不但未保密收藏起来,而且还大大方方地马上挂在红短外衣上,以增光彩。这位少妇家有高楼大厦,她的丈夫是在宫殿里为皇帝做警卫工作。

我揣摩这两位人物应有什么渊源,但她却又大胆肯定地说出这位男士的心地光明如同日月一般(若对自己有利可图就说出相识的人心地如日月光明,其心愿不无可识之处)。同时她又坚定表白她自己与丈夫的恩爱能同生共死。但最后她还是流着眼泪把这双明珠璧还给了这位男士,并慨叹于这位男士何不在她未嫁之前早来相逢呢!言外之意是说有夫之妇今非相爱之时矣。

再分析一下她马上能系珠于襦。心许之矣!因为顾虑到她丈夫是显贵而佩带武器在皇宫中不可得罪的军人,因之忍痛退回礼物,在还珠之时,涕泗流连,悔恨无及,大有不舍之意,彼妇之“节”,实有芨芨耳!我们暂不说妇人从一而终及男女授受不亲的旧礼教观念,但在一般社交礼节中,妇女不可随便接受男士的馈赠,此乃常理。盖女士若为珠诱而动心,岂非上当! 因之,我以为此女不得称为“节妇”。

虽然说最后能悬崖勒马,还君明珠,保卫了道德的藩篱,未妨碍家庭。至于妇女的感情生活与道德观念之冲突,在旧式婚姻制度中,女性偶然对所爱之对象动情,似亦为人情之常,纵然偶有此机遇触动于心弦,但在理智与感情抵触矛盾的关系中,也不能感情用事,混淆不清,最后必须感情理智化,稳定情绪,使事理分明,以免“一失足成千古恨”!女士与先生,均宜慎乎哉。

(《东坡赤壁诗词》2005年第4期)

【赏评】 本文笔墨不多,言简意赅。它通过具体事物的描绘,把“理”寓于形象之中,使读者通过艺术形象自然而然地得出结论。作者以小见大,由事入理,语言轻松风趣,采用影射、讽喻等修辞手法,在善意的规劝或无情的嘲讽中,揭露生活中的假、恶、丑。写出了点滴的感受、片断的思想。妙!

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录