第二单元第8课方山子传

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

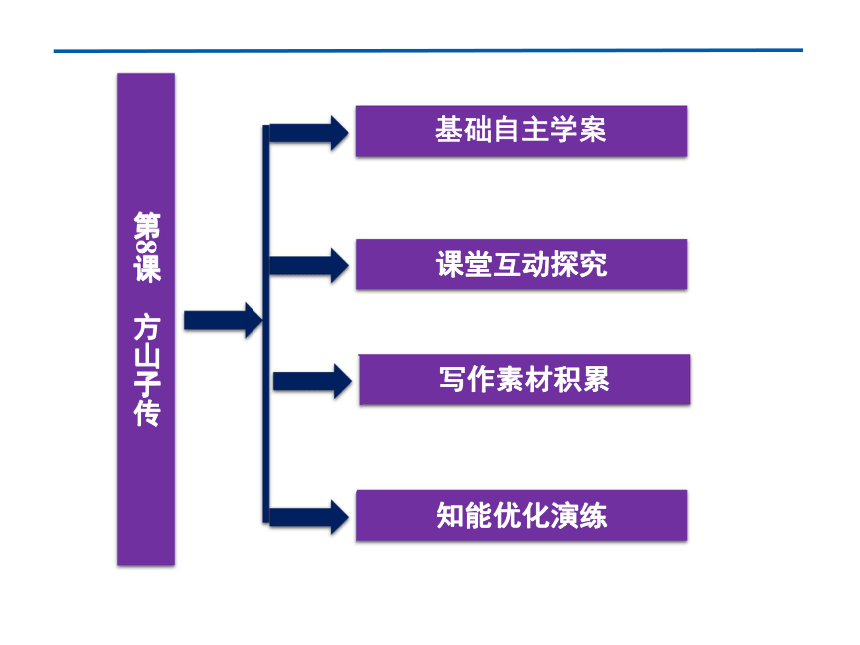

第8课 方山子传

诗海探珠

鹧鸪天

苏 轼

林断山明竹隐墙,乱,蝉衰草小池塘。翻空白鸟,时时见,照水红蕖细细香。

村舍外,古城旁,杖藜,徐步转斜阳。殷勤昨夜三,更雨,又得浮生一日凉。

佳诗品韵清幽书香

【赏析】 此词为东坡贬谪黄州时所作,是他当时乡间幽居生活的写照。词中所表现的,是作者雨后游赏的欢快、闲适心境。上片写景,既有远景,又有近景;既有动景,又有静景;意象开阔,层次分明,组成一幅相映成趣的美丽图卷。下片写作者太阳西下时手拄藜杖缓步游赏,表现他自得其乐的隐逸生活。

【思考】 这首词运用了什么描写手法来描写景物?

【提示】 画线部分为思考答案。

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第8课 方山子传

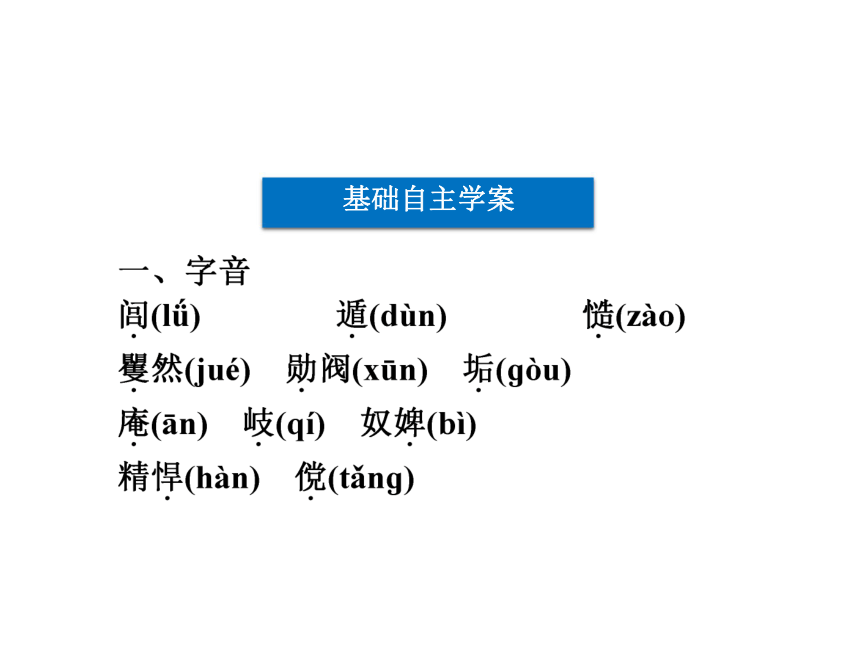

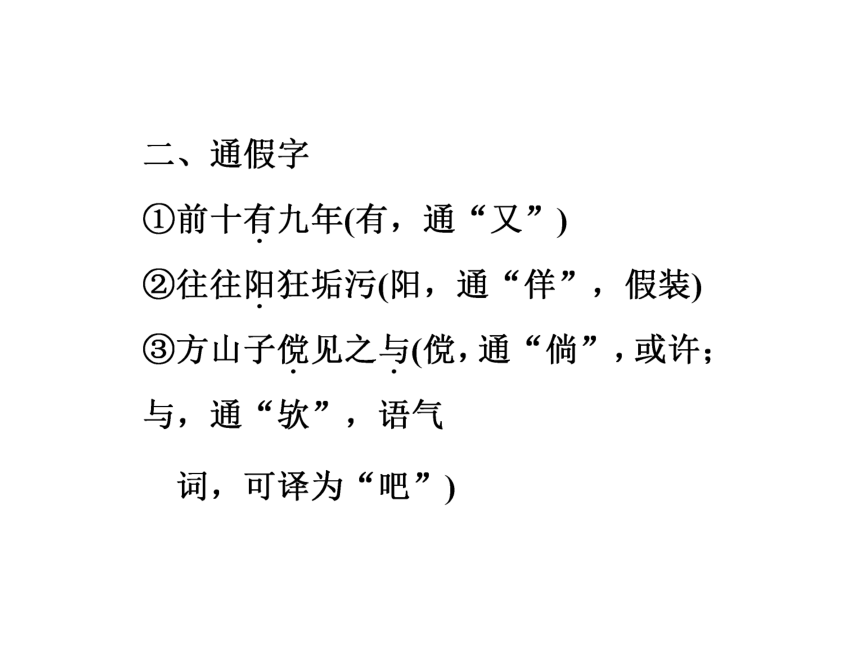

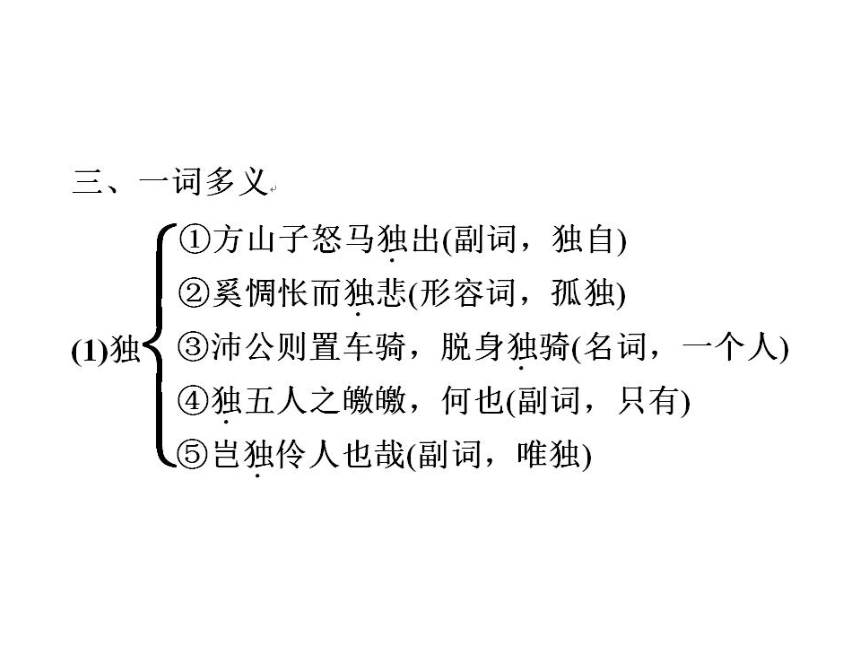

基础自主学案

基础自主学案

指黄河以北

老样式(多指衣冠等)

句中指院墙

妻子、儿女

改变平日志向和行为,强自克制自己

七、名句默写

殷勤昨夜三更雨,______________。

(《鹧鸪天》)

欲把西湖比西子,______________。

(《饮湖上初晴后雨》)

______________,只缘身在此山中。

(《题西林壁》)

又得浮生一日凉

淡妆浓抹总相宜

不识庐山真面目

八、文学常识

1.走近作者

苏轼(1037—1101),字____,号东坡居士,眉山(今四川眉山)人,北宋杰出文学家、______,与父苏洵、弟苏辙并称“____”。苏轼二十一岁中进士,神宗时期曾在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080年)因“乌台诗案”受诬陷被贬黄州任团练副使,在黄州四年多曾于城东之东坡开荒种田,故自号“东坡居士”。

子瞻

书画家

三苏

哲宗即位后,曾任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年被贬惠州、儋州。大赦北还,途中病死在常州,葬于河南郏县,追谥文忠公。著有《东坡七集》。

2.资料链接

元丰三年,苏轼因“乌台诗案”贬官黄州,与陈慥不期而遇。发现这位当年“使酒好剑”、有五陵年少作风的豪侠,如今竟成了“庵居蔬食”的隐士,苏轼“耸然异之”之余,乃为之作传。文中借方山子有才而“终不遇”,来寄托自己的身世感慨。既把陈慥写得形神俱出,更有“借他人酒杯,浇自己块垒”的旨意;可以和司马迁《伯夷列传》、《游侠列传》一类文章一同看待。

作者选择某人作为传主,一定是对方的身上有着某些令他特别感兴趣的东西,方山子弃荣利功名而自甘淡泊贫贱的行动,对大难不死的苏轼有不少的触动,作者结合自己当时被贬黄州的处境,于文字之外,又寓有自己之情。写方山子未尝不是自悲不遇,本文可以说是作者在黄州心态的一种形象的折射。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.方山子身上能打动作者的不同常人的地方表现在哪里?

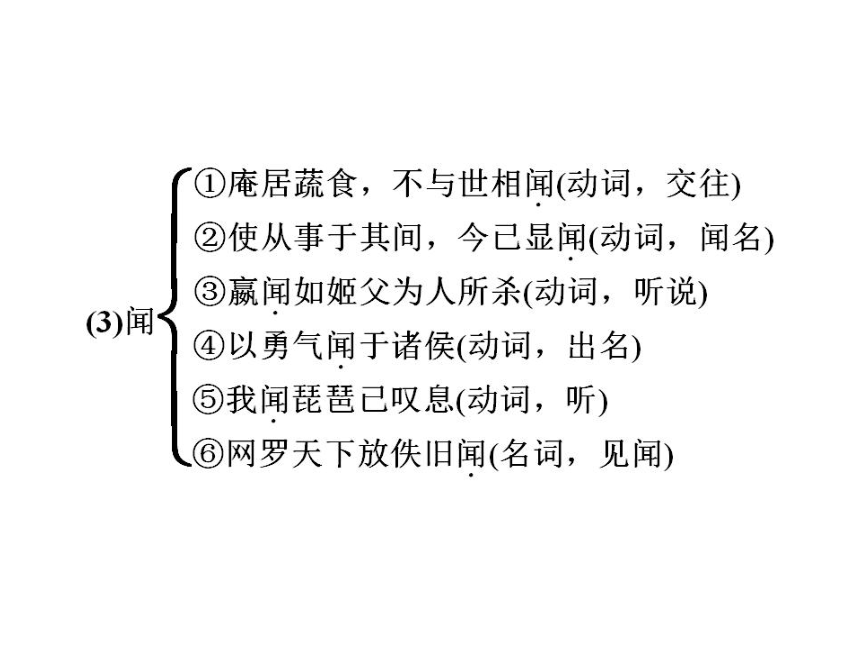

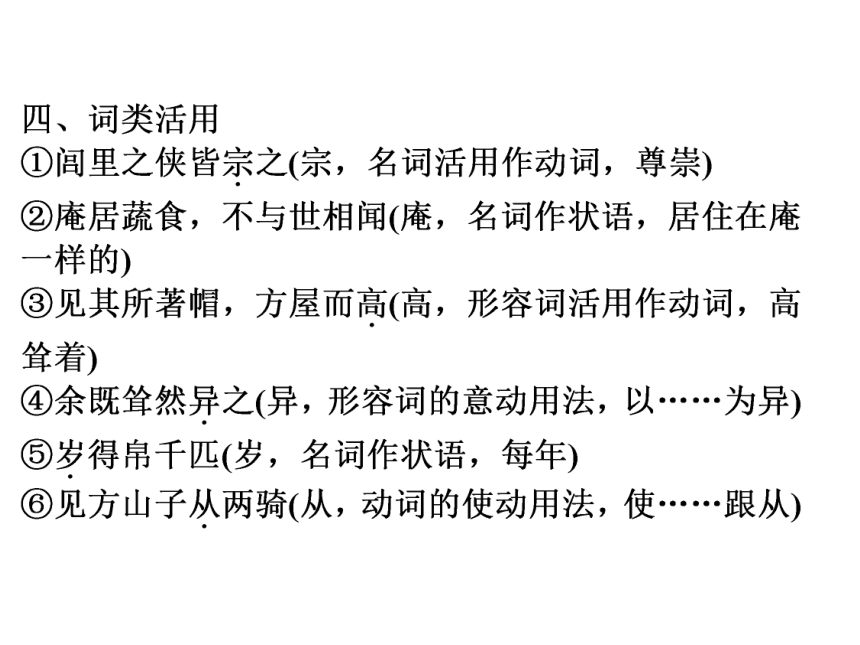

【提示】 ①方山子与常人不同的生活道路:少年血气方刚,一身侠气;成年折节读书,有志用世;晚年无所遇合,遁于光、黄间。②生活态度的独特:庵居蔬食,弃车马,毁冠服,徒步往来山中,所著帽,方屋而高。③待人接物的方式:不与世相闻,人莫识也。④其家庭情况及其大气、大方的行为作风:世有勋阀,岁得帛千匹;少时使酒好剑,用财如粪土。

2.为什么方山子听了苏轼的遭遇后,表现出“俯而不答,仰而笑”的情态?

【提示】 这既表现了方山子对于世道的熟悉,因为他是过来人,所以见怪不惊。又极含蓄地表现了他对作者的理解、同情以及对打击诬蔑苏轼的那些奸邪小人的蔑视。

3.作者为什么要用“余闻光、黄间多异人,往往阳狂垢污,不可得而见,方山子傥见之与?”这种句子来写方山子?

【提示】 作者借赞美方山子淡泊自守的高洁人品,寄托自己同为“不遇”之人的无限感愤。以问句作结,寄慨于叹,使文章蕴生余波荡漾、含蓄不露的奇气,耐人寻味

4.作者为何“耸然异之”,继而“独念”少年方山子之意气风发之状?

【提示】 方山子的表现不是常人的表现,超乎寻常,因而作者“耸然异之”;在其看到萧条的景象,作者自然联想到方山子。同时,也使前后形成对比,突出方山子淡泊的心态个性。

5.第四自然段为什么要交代方山子的家世背景?最后一段有什么作用?

【名师点拨】 为了突出其“异”于常人之处,甘心放弃显赫的家世而庵居蔬食必有其自得之处。作者在此极度赞颂方山子超脱世俗的高尚美德,直接赞语仅最后“此岂无得而然哉”!最后一段作者以光、黄其他“阳狂垢污”的异人来反衬方山子,表达了作者对方山子及其同类人生活的向往。

所谓异人的“阳狂”之行乃是一种掩饰,是为了压抑心中的激情,平息心中的矛盾。方山子不也正是如此吗?作者以疑似的口吻问他是否见过“阳狂垢污”的异人,其实,答案是肯定的,因为他自己就是这样的一个异人。

6.作者选择某人作为传主,一定是对方的身上有着某些令他特别感兴趣的东西。那么,本文的写作动机是什么?

【名师点拨】 方山子弃荣利功名而自甘淡泊贫贱的行动,对大难不死的苏轼有不少的触动,作者结合自己当时被贬黄州的处境,于文字之外,又寓有自己之情,是借他人之酒浇自己胸中之块垒。写方山子未尝不是自悲不遇,本文可以说是作者在黄州心态的一种形象的折射。

[细剖·深析]

[楼主]

方山子的“隐”,是不是真正的消极遁世?

[沙发]

方山子的由侠到隐、由入世到出世,不可能是思想感情上的彻底消解,作者已经从他的神情上看到了这一点:“今几日耳,精悍之色,犹见于眉间。”这些所谓异人的不寻常行为乃是一种掩饰,是为了压抑心中的激情,平息内心的矛盾。

[板凳]

方山子折节读书,原是为了有所作为,干出一番事业,但由于无所遇合,只得被迫归隐。他的心中怎能不萦绕着难以解脱的痛苦呢?他过去的少年壮志又怎能不以某种方式流露出来呢?因此,方山子的隐,并不是彻底的出世,而是借隐来掩饰内心怀才不遇、壮志未酬的痛苦。

[三楼]

方山子可以说既是消极遁世,又是有无奈之痛的。当他的壮志无由施展,抱负难以实现,满怀的希望就变成了绝望,变成了对世间的失望,所以,心中的消极顿生,因而他的隐,开始未必是消极的,但最终仍是消极的逃避。

写作素材积累

叙述手法的综合运用

全篇以内在的思想线为结构的主要线索,时间和空间顺序为外在情节线。开头一段内,按照陈季常的少、壮、晚叙述,是按照时间顺序。第二段从时间来说,紧接头段的“晚”;从空间来说,叙述共同的立足点——岐亭。第三段立足于岐亭,以“独念”二字一转,回忆陈少时情景以及十九年前在岐山的相遇,这是倒叙。

技法借鉴

但从“今几日耳”又一转,仍然回到此时此地——在岐亭相遇的时间、地点中来。第四段写陈不贪图富贵,这是插叙。结尾又回到原立足点上来,耐人寻味地结束全篇,收到所谓“作不凡语,余波荡漾”(《古文观止》评注)的效果。时、空顺序,交错穿插;顺写、倒写、插写,起落转换,变化多姿,似云行水流,如山石曲折。这可看出作者安排文章结构的超人之处了。

随堂练笔

请仿照文本,任选其中的几种叙述手法,综合运用,描写一个自己熟悉的人物。字数约200字。

1.课内素材开发

本文写于苏轼被贬于黄州期间。方山子,少年时血气方刚,一身侠气;成年后折节读书,有志用世;到了晚年,由于无所遇合,乃隐于光、黄之间。而他的隐逸,又并非是无法走上宦途,可见他的理想不是追求个人地位。方山子家境殷富,而自愿过庵居蔬食的生活。

素材积累

作者有意识地选择了传主少年和晚岁两种具有对比性的行为表现。少年时何等地意气风发,飞扬恣肆;晚岁时又是何等地安贫乐道,心境恬然。总的说来,侠和隐是两种不同的生活态度,反映了两种不同的行为模式,这同时也反映了苏轼的矛盾心态。

[适用话题]

这则材料适用于“舍与得”“进取与退却”“追求”等相关话题和材料作文中。

2.鲜活素材速递

慈善家陈光标

大陆首善陈光标近日在微博上表示,他将于今年5月份再度赴台行善。他在微博上向两岸企业家发出倡议,希望有爱心的人士报名、捐款,与他一同前往台湾行善。他在微博中曝光了报名的邮箱和传真。

陈光标微博中表示,今年春节前他带领大陆企业家到台湾进行“爱心感恩之旅”,受到两岸各界广泛关注。为了履行当时的承诺,他将在今年5月再次到台湾行善。

陈光标动情地表示,“两岸同胞,血浓于水,两岸人民一家亲!”他通过微博发出倡议,即诚挚邀请两岸企业家及大陆爱心人士与他一同到台湾行善,献爱心。陈光标表示,“您的每一分爱心款,让同胞满意、让同胞感动、让两岸知晓”。

[适用话题]

这则材料适用于“善良”“在利益和爱心之间”“生活的追求”等相关话题作文中。

知能优化演练

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第8课 方山子传

诗海探珠

鹧鸪天

苏 轼

林断山明竹隐墙,乱,蝉衰草小池塘。翻空白鸟,时时见,照水红蕖细细香。

村舍外,古城旁,杖藜,徐步转斜阳。殷勤昨夜三,更雨,又得浮生一日凉。

佳诗品韵清幽书香

【赏析】 此词为东坡贬谪黄州时所作,是他当时乡间幽居生活的写照。词中所表现的,是作者雨后游赏的欢快、闲适心境。上片写景,既有远景,又有近景;既有动景,又有静景;意象开阔,层次分明,组成一幅相映成趣的美丽图卷。下片写作者太阳西下时手拄藜杖缓步游赏,表现他自得其乐的隐逸生活。

【思考】 这首词运用了什么描写手法来描写景物?

【提示】 画线部分为思考答案。

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第8课 方山子传

基础自主学案

基础自主学案

指黄河以北

老样式(多指衣冠等)

句中指院墙

妻子、儿女

改变平日志向和行为,强自克制自己

七、名句默写

殷勤昨夜三更雨,______________。

(《鹧鸪天》)

欲把西湖比西子,______________。

(《饮湖上初晴后雨》)

______________,只缘身在此山中。

(《题西林壁》)

又得浮生一日凉

淡妆浓抹总相宜

不识庐山真面目

八、文学常识

1.走近作者

苏轼(1037—1101),字____,号东坡居士,眉山(今四川眉山)人,北宋杰出文学家、______,与父苏洵、弟苏辙并称“____”。苏轼二十一岁中进士,神宗时期曾在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080年)因“乌台诗案”受诬陷被贬黄州任团练副使,在黄州四年多曾于城东之东坡开荒种田,故自号“东坡居士”。

子瞻

书画家

三苏

哲宗即位后,曾任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年被贬惠州、儋州。大赦北还,途中病死在常州,葬于河南郏县,追谥文忠公。著有《东坡七集》。

2.资料链接

元丰三年,苏轼因“乌台诗案”贬官黄州,与陈慥不期而遇。发现这位当年“使酒好剑”、有五陵年少作风的豪侠,如今竟成了“庵居蔬食”的隐士,苏轼“耸然异之”之余,乃为之作传。文中借方山子有才而“终不遇”,来寄托自己的身世感慨。既把陈慥写得形神俱出,更有“借他人酒杯,浇自己块垒”的旨意;可以和司马迁《伯夷列传》、《游侠列传》一类文章一同看待。

作者选择某人作为传主,一定是对方的身上有着某些令他特别感兴趣的东西,方山子弃荣利功名而自甘淡泊贫贱的行动,对大难不死的苏轼有不少的触动,作者结合自己当时被贬黄州的处境,于文字之外,又寓有自己之情。写方山子未尝不是自悲不遇,本文可以说是作者在黄州心态的一种形象的折射。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.方山子身上能打动作者的不同常人的地方表现在哪里?

【提示】 ①方山子与常人不同的生活道路:少年血气方刚,一身侠气;成年折节读书,有志用世;晚年无所遇合,遁于光、黄间。②生活态度的独特:庵居蔬食,弃车马,毁冠服,徒步往来山中,所著帽,方屋而高。③待人接物的方式:不与世相闻,人莫识也。④其家庭情况及其大气、大方的行为作风:世有勋阀,岁得帛千匹;少时使酒好剑,用财如粪土。

2.为什么方山子听了苏轼的遭遇后,表现出“俯而不答,仰而笑”的情态?

【提示】 这既表现了方山子对于世道的熟悉,因为他是过来人,所以见怪不惊。又极含蓄地表现了他对作者的理解、同情以及对打击诬蔑苏轼的那些奸邪小人的蔑视。

3.作者为什么要用“余闻光、黄间多异人,往往阳狂垢污,不可得而见,方山子傥见之与?”这种句子来写方山子?

【提示】 作者借赞美方山子淡泊自守的高洁人品,寄托自己同为“不遇”之人的无限感愤。以问句作结,寄慨于叹,使文章蕴生余波荡漾、含蓄不露的奇气,耐人寻味

4.作者为何“耸然异之”,继而“独念”少年方山子之意气风发之状?

【提示】 方山子的表现不是常人的表现,超乎寻常,因而作者“耸然异之”;在其看到萧条的景象,作者自然联想到方山子。同时,也使前后形成对比,突出方山子淡泊的心态个性。

5.第四自然段为什么要交代方山子的家世背景?最后一段有什么作用?

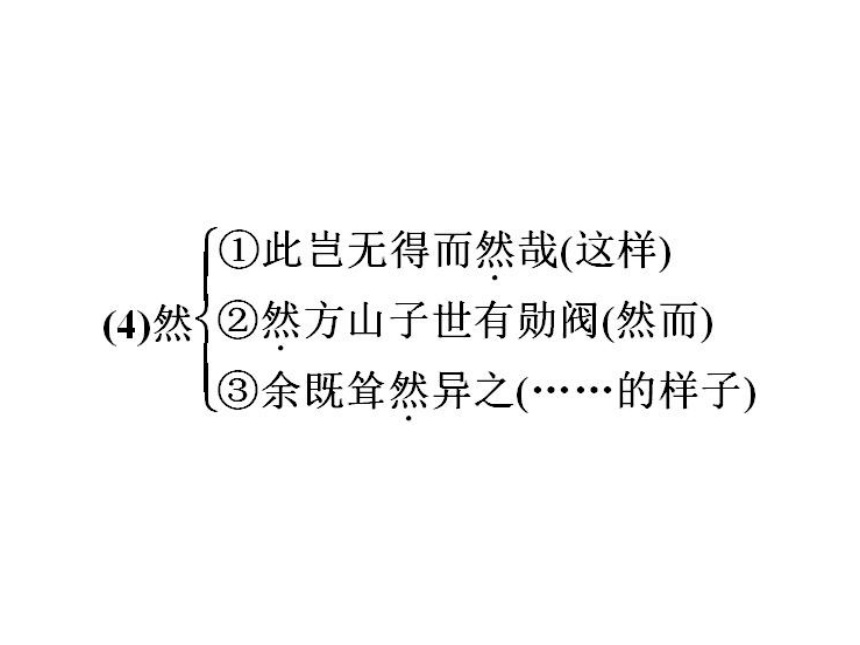

【名师点拨】 为了突出其“异”于常人之处,甘心放弃显赫的家世而庵居蔬食必有其自得之处。作者在此极度赞颂方山子超脱世俗的高尚美德,直接赞语仅最后“此岂无得而然哉”!最后一段作者以光、黄其他“阳狂垢污”的异人来反衬方山子,表达了作者对方山子及其同类人生活的向往。

所谓异人的“阳狂”之行乃是一种掩饰,是为了压抑心中的激情,平息心中的矛盾。方山子不也正是如此吗?作者以疑似的口吻问他是否见过“阳狂垢污”的异人,其实,答案是肯定的,因为他自己就是这样的一个异人。

6.作者选择某人作为传主,一定是对方的身上有着某些令他特别感兴趣的东西。那么,本文的写作动机是什么?

【名师点拨】 方山子弃荣利功名而自甘淡泊贫贱的行动,对大难不死的苏轼有不少的触动,作者结合自己当时被贬黄州的处境,于文字之外,又寓有自己之情,是借他人之酒浇自己胸中之块垒。写方山子未尝不是自悲不遇,本文可以说是作者在黄州心态的一种形象的折射。

[细剖·深析]

[楼主]

方山子的“隐”,是不是真正的消极遁世?

[沙发]

方山子的由侠到隐、由入世到出世,不可能是思想感情上的彻底消解,作者已经从他的神情上看到了这一点:“今几日耳,精悍之色,犹见于眉间。”这些所谓异人的不寻常行为乃是一种掩饰,是为了压抑心中的激情,平息内心的矛盾。

[板凳]

方山子折节读书,原是为了有所作为,干出一番事业,但由于无所遇合,只得被迫归隐。他的心中怎能不萦绕着难以解脱的痛苦呢?他过去的少年壮志又怎能不以某种方式流露出来呢?因此,方山子的隐,并不是彻底的出世,而是借隐来掩饰内心怀才不遇、壮志未酬的痛苦。

[三楼]

方山子可以说既是消极遁世,又是有无奈之痛的。当他的壮志无由施展,抱负难以实现,满怀的希望就变成了绝望,变成了对世间的失望,所以,心中的消极顿生,因而他的隐,开始未必是消极的,但最终仍是消极的逃避。

写作素材积累

叙述手法的综合运用

全篇以内在的思想线为结构的主要线索,时间和空间顺序为外在情节线。开头一段内,按照陈季常的少、壮、晚叙述,是按照时间顺序。第二段从时间来说,紧接头段的“晚”;从空间来说,叙述共同的立足点——岐亭。第三段立足于岐亭,以“独念”二字一转,回忆陈少时情景以及十九年前在岐山的相遇,这是倒叙。

技法借鉴

但从“今几日耳”又一转,仍然回到此时此地——在岐亭相遇的时间、地点中来。第四段写陈不贪图富贵,这是插叙。结尾又回到原立足点上来,耐人寻味地结束全篇,收到所谓“作不凡语,余波荡漾”(《古文观止》评注)的效果。时、空顺序,交错穿插;顺写、倒写、插写,起落转换,变化多姿,似云行水流,如山石曲折。这可看出作者安排文章结构的超人之处了。

随堂练笔

请仿照文本,任选其中的几种叙述手法,综合运用,描写一个自己熟悉的人物。字数约200字。

1.课内素材开发

本文写于苏轼被贬于黄州期间。方山子,少年时血气方刚,一身侠气;成年后折节读书,有志用世;到了晚年,由于无所遇合,乃隐于光、黄之间。而他的隐逸,又并非是无法走上宦途,可见他的理想不是追求个人地位。方山子家境殷富,而自愿过庵居蔬食的生活。

素材积累

作者有意识地选择了传主少年和晚岁两种具有对比性的行为表现。少年时何等地意气风发,飞扬恣肆;晚岁时又是何等地安贫乐道,心境恬然。总的说来,侠和隐是两种不同的生活态度,反映了两种不同的行为模式,这同时也反映了苏轼的矛盾心态。

[适用话题]

这则材料适用于“舍与得”“进取与退却”“追求”等相关话题和材料作文中。

2.鲜活素材速递

慈善家陈光标

大陆首善陈光标近日在微博上表示,他将于今年5月份再度赴台行善。他在微博上向两岸企业家发出倡议,希望有爱心的人士报名、捐款,与他一同前往台湾行善。他在微博中曝光了报名的邮箱和传真。

陈光标微博中表示,今年春节前他带领大陆企业家到台湾进行“爱心感恩之旅”,受到两岸各界广泛关注。为了履行当时的承诺,他将在今年5月再次到台湾行善。

陈光标动情地表示,“两岸同胞,血浓于水,两岸人民一家亲!”他通过微博发出倡议,即诚挚邀请两岸企业家及大陆爱心人士与他一同到台湾行善,献爱心。陈光标表示,“您的每一分爱心款,让同胞满意、让同胞感动、让两岸知晓”。

[适用话题]

这则材料适用于“善良”“在利益和爱心之间”“生活的追求”等相关话题作文中。

知能优化演练

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录