第四单元第14课后赤壁赋---苏轼

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

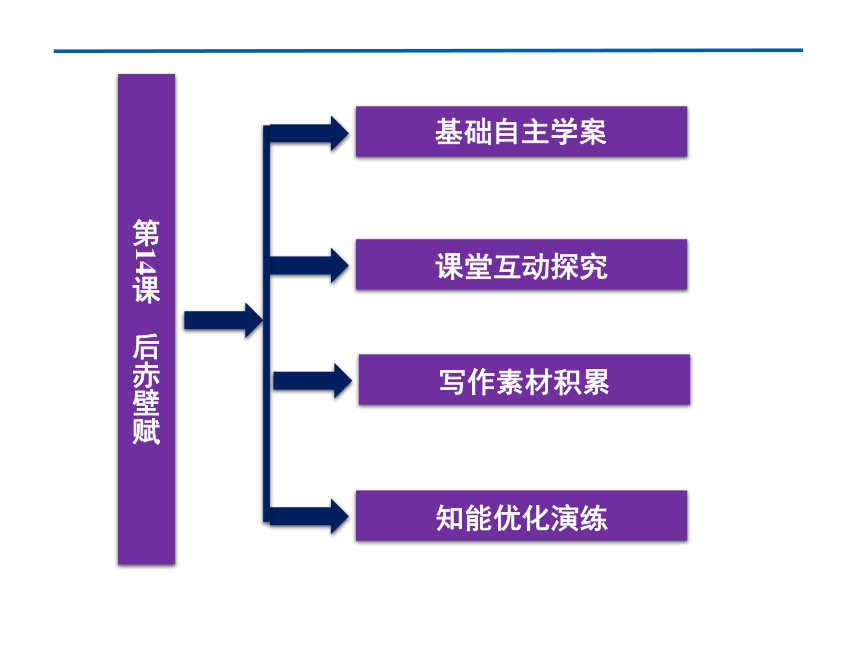

第14课 后赤壁赋

诗海探珠

卜算子

黄州定惠院寓居作

苏 轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。 惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

佳诗品韵清幽书香

【赏析】 此首为东坡在黄州之作。上阕前两句营造了一个夜深人静、月挂疏桐的孤寂氛围,为幽人、孤鸿的出场作铺垫。接下来的两句,先是点出一位独来独往、心事浩茫的“幽人”形象,随即轻灵飞动地由“幽人”而孤鸿,使这两个意象产生对应和契合,给人以无限的联想。下阕专写孤鸿遭遇不幸,心怀幽恨,惊恐不已,拣尽寒枝不肯栖息,只好落宿于寂寞荒冷的沙洲。词人以象征手法,匠心独运地通过鸿的孤独缥缈、惊起回头、怀抱幽恨和选求宿处,表达了作者贬谪黄州时期的孤寂处境和高洁自许、不愿随波逐流的心境。

【思考】 词作前两句描写了一个什么意境?有何作用?整首词表达了作者什么感情?【提示】 画线部分为思考答案。

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第14课 后赤壁赋

基础自主学案

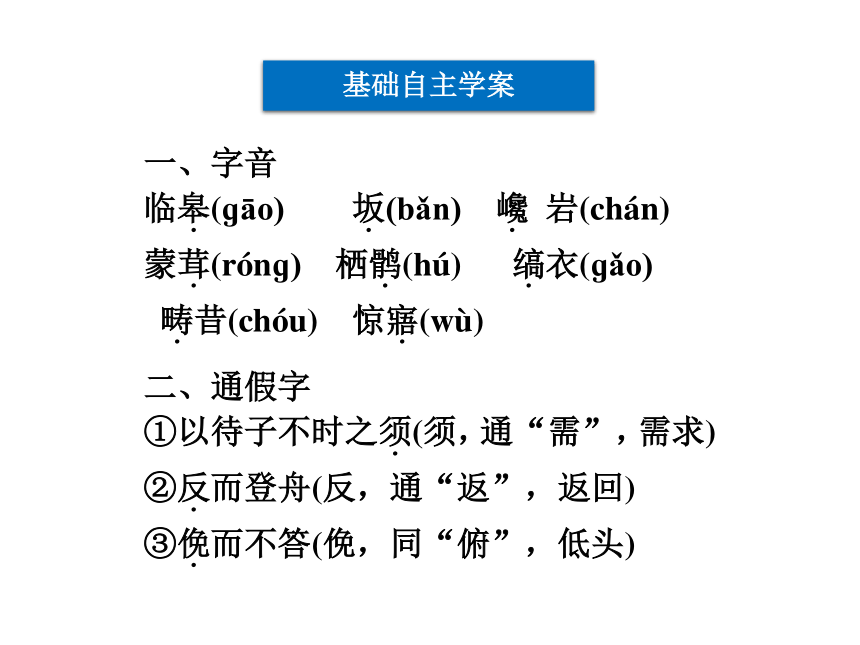

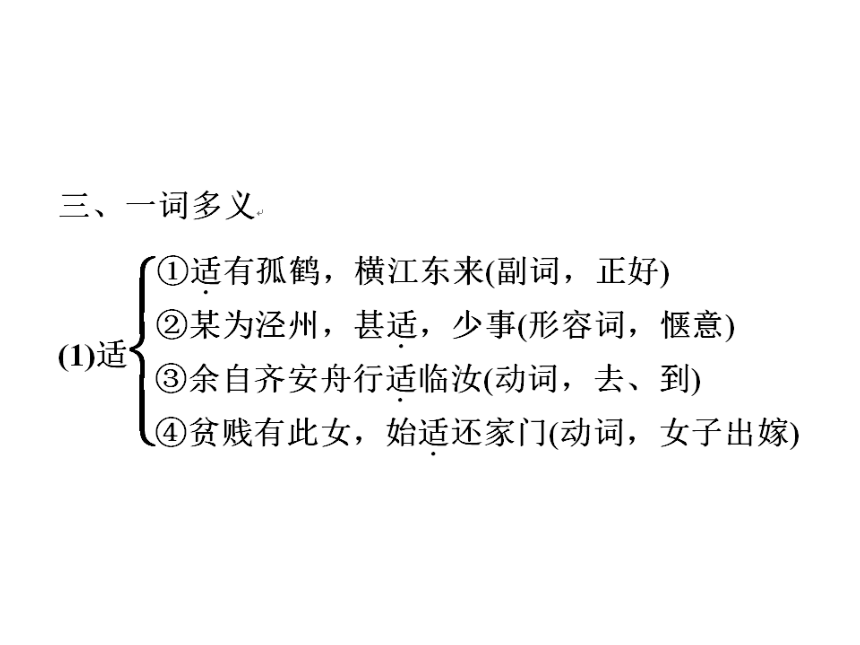

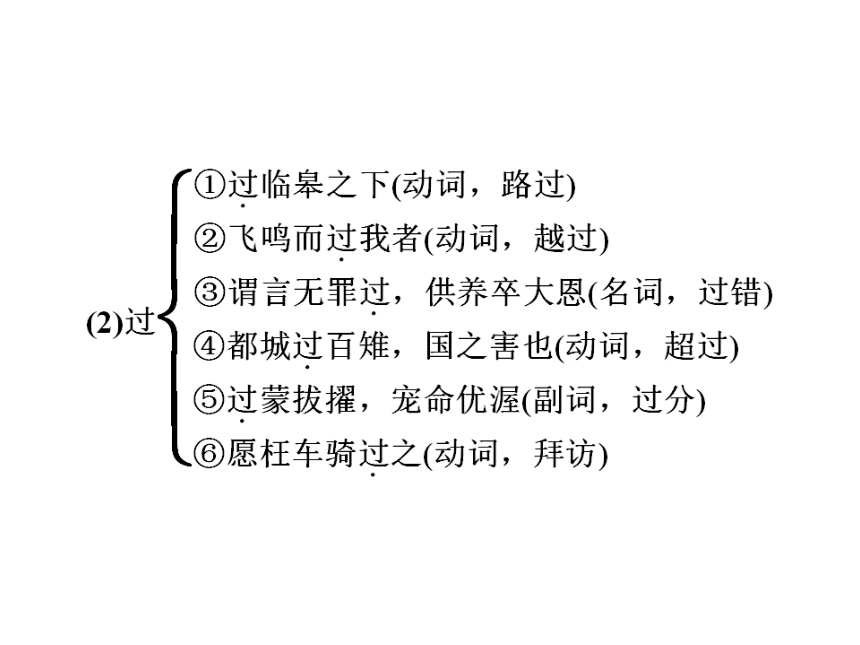

基础自主学案

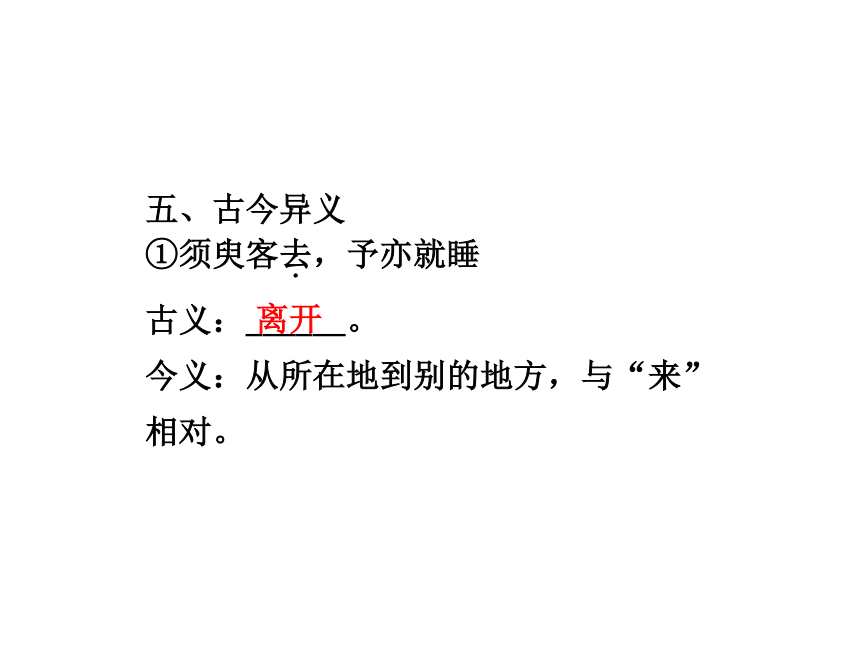

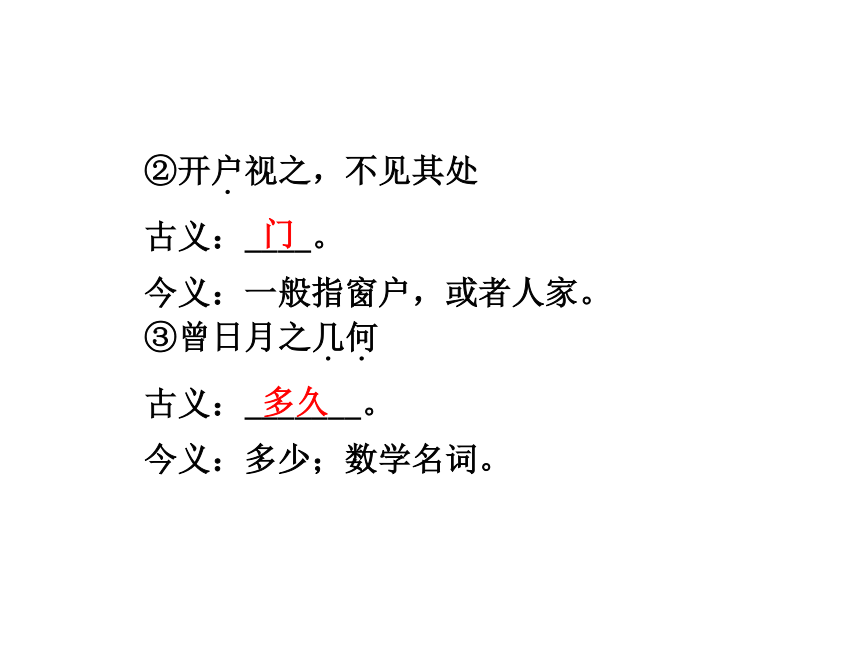

离开

门

多久

六、特殊句式

(1)判断句

飞鸣而过我者,非子也耶(“非”表判断)

(2)定语后置

曾日月之几何(“几何”修饰“日月”,置于“日月”之后)

(3)介词结构后置

复游于赤壁之下(“于赤壁之下”位于动词“游”之后)

七、名句默写

__________________。____________,而江山不可复识矣。

山高月小,水落石出

曾日月之几何

八、文学常识

《后赤壁赋》作于苏轼因“乌台诗案”而被贬至黄州之时,贬谪生涯使苏轼更深刻地理解了社会和人生,也使他的创作更深刻地表现出内心的情感波澜。

本篇从飞鹤探舟而西展开想象,将鹤与道士合而为一,完全是幻觉和梦境的描述,涂上了一层神秘的色彩。这种虚无消极的思想当然不足为训,但是在写作方法上却也告诉我们,只有从不同的角度去表现不同的情景,同一主题的文章才能各具特色。这正是本篇的艺术成就。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.“江流有声,断岸千尺。山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣。”描绘了什么样的画面?

【提示】 短短四句,写出赤壁的崖峭山高而空清月小、水溅流缓而石出有声的初冬独特夜景,从而诱发了主客弃舟登岸攀崖游山的雅兴。“江山不可复识”是此次赤壁冬景描写的基础,呈现出一幅赤壁冬景的山水画。

2.“予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙。攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。”分析动词的运用及效果。

【提示】 这一段写“我”攀峭壁登危岩和放舟自流于江上的见闻感受。“履”“披”“踞”“登”“攀”“俯”这一连串动词写出“我”欲一览秋夜赤壁全景的迫不及待的冲动感和兴奋劲,表现出“老夫聊发少年狂”的率真与执著。

3.诗人为什么在登山览景后会产生“悄然而悲”,“凛乎”不可久留的感受?

【提示】 诗人登山所见景物“巉岩”“蒙茸”“虎豹”“虬龙”“危巢”“幽宫”,色彩是阴暗的,“草木震动,山鸣谷应,风起水涌”营造的是阴森恐怖的氛围。与自然合而为一后,诗人又震撼于大自然的伟力,而深感个体的渺小,正如《前赤壁赋》所写:“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,高昂的情绪陡然低落,转为高处不胜寒的忧惧、伤感。

4.文章第一段先写黄泥坂夜游,而不直接写游赤壁,这样写的作用是什么?

【提示】 起笔不写赤壁之游,文章将时间、地点、人物作了扼要的交代之后,即用彩笔描绘黄泥坂一带的冬夜之景:“霜露既降,木叶尽脱。人影在地,仰见明月。”寥寥十六字,逼真地写出了初冬月夜静谧宁馨的气氛,烘托出主客浓厚的游兴,并为下文写登山和见鹤作了很好的铺垫。接着,通过主、客、妇三方的对话,写良宵、美酒、贵宾、佳肴四美已具,因此,为夜游赤壁酝酿好了气氛。

5.诗人重新回到船上,放任一叶扁舟从流飘荡,表现出诗人怎样的情感变化?

【名师点拨】 表现了诗人随遇而安的态度,感情又转为平静。这也表现了苏轼豁达的宇宙观和人生观,他赞成从多角度看问题而不同意把问题绝对化,因此,他在身处逆境中也能保持豁达、超脱、乐观和随缘自适的精神状态,并能从人生无常的怅惘中解脱出来,理性地对待生活。苏轼采取的是一种政治性的退避,“宁固穷以济意,不委屈而累己”,这正是他找到了生活的快乐和心灵的安慰较为现实的途径的一种表现。

6.如何理解道士化鹤这一情节所传达的诗人的情感?

【名师点拨】 这一情节是本文的重点也是理解上的难点,结合“鹤”的特性,注重“孤”的意义,寻求“道士”的职业追求,言之成理即可。鹤是实体,梦中的道士如鹤,是作者的积想所致的幻觉。从这个幻觉中透露了作者精神已升腾入大自然的旷达之中,与大自然合为一体,含蓄地传达出他企望超脱尘世、逍遥物外的隐秘心态,同时有“人生如梦”的感叹。

[细剖·深析]

[楼主]

历来对苏轼前后赤壁赋和《念奴娇·赤壁怀古》思想感情的理解众说纷纭,请你根据这两篇文章,谈谈个人的见解。

[沙发]

“存在决定意识”。面对险恶而凄苦的环境,苏轼的心境是苍凉而落寞的。赤壁三咏在豪迈、旷达的外表下,同样难掩这种落寞、苍凉的情怀。作者贬谪时的悲凉心情,作者在现实中的苦闷,一而再,再而三地反复出现。在豪迈的对古代英雄的兴亡凭吊中,有“早生华发”、壮志难酬的落寞,“一樽还酹江月”的消沉感喟;在“羽化而登仙”的旷达外表下,有“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”的苍凉;在“月白风清,如此良夜何”的快乐中,有孤鹤在夜半“掠予舟而西”的凄凉冷寂画面,更有“划然长啸”的无穷悲愤。

[板凳]

但我们也在赤壁三咏中看出,无论是“早生华发”的感伤,还是“渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿”的落寞;无论是“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光,渺渺兮予怀,望美人兮天一方”的表白,还是“草木震动、山鸣谷应、风起水涌”的“划然长啸”的悲愤,我们都可以感受到作者进取与入世的情怀:作者的感伤是壮志难酬的感伤,作者的落寞是英雄无用武之地的落寞,作者的表白是百折不挠、执着追求理想的宣言,作者的长啸更是不因困厄而屈服的豪情的表露。

[三楼]

苏轼在赤壁三咏中的确流露了浓重的佛老思想,流露了出世、退隐的意愿。但苏轼一生并未退隐,他清楚地知道,对政治的退避是可能做到的,而对社会的退避实际上是不可能做到的。赤壁三咏之所以闪耀着永恒的艺术魅力,关键在于作者旷达而又执著的探索精神。在险恶而凄苦的环境面前,在进取与退隐、出世与入世、宇宙与人生的多重矛盾中,在看不见任何出路、寻找对话却无人对话的尴尬处境中,作者寻找远逝的古人与无言的山水进行心灵的自我探视和倾诉,认真探索自我与社会、人生与自然、主体与客体、永恒与短暂的多重关系,为自己寻找解脱与超越之路。

写作素材积累

情景交融

《后赤壁赋》中景物的描写、气氛的营造、深刻的情感转换、飘逸的人生观,都在苏轼简洁的文句中清晰地表露出来,真切地呈现人、景、情的相互融合,此种情怀是难以言喻的,苏轼能够用如此精妙的文字与构思来呈现,实在令人敬佩。读《后赤壁赋》,虽然人生经历仍浅,仍然可以稍微体会到苏轼不凡的人生体验。

技法借鉴

《后赤壁赋》,全篇着重写苏轼自身情感的转换,并且利用人景描写的交融,加强感情转换的效果。由景而乐,乐而歌,得鱼酒更乐,乐而再游赤壁,因景物而生豪壮之气,而有豪壮之行;又因景物而生忧,忧而长啸,长啸后的寂静孤寂、放任漂流的平静心情,梦境的空灵等,鲜明地表现出视觉、听觉、动态及心中的感受,尤其是情感随景物的转换更为巧妙,全篇描述了这么多的情感与景物,却完全融合为一体,若不是心中真实感触,必然无法达到这样的境地。而将难以言喻之情,以精简的文字呈现,可见苏轼文学修养的不凡。

随堂练笔

运用情景交融的手法写一段文字,描写景物,抒发感情,字数100字左右。

1.课内素材开发

在政治上不顺,遂不得志,于是放身于山水之间,让自己遭到小人“攻讦”的文学,也成为苏轼抒发情怀的最佳方式。苏轼感受自然的真切,与之融合,天人之间,苏轼获取了一种祥和的平衡点,情感随景物变化,最终能体悟平静、人生如梦的生命认知。

素材积累

苏轼也体会人我之间的感情,从与古人的惺惺相惜,藉此期许自己,到朋友之间的默契、思念不舍之情,苏轼是一个最“真”的人,拥有最清净的心灵,因此才能写出动人心弦的作品。

[适用话题]

这则材料适用于“旷达”“经历挫折后的成熟”“真情”“宁静的心灵”等相关话题和材料作文中。

2.鲜活素材速递

影帝周润发

周润发乳名“细狗”,在广东话里,就是小狗的意思。他的童年生活,与南丫岛上的其他孩子没什么两样。“细狗”六七岁时,便开始随哥哥姐姐到山上放牛,到田间帮妈妈拔草。那时生活很简单,一块咸萝卜,几块猪油渣,就吃一碗饭。

“细狗”小时候住在南丫岛,是个土生土长的乡下人。在孩提时代,与爸爸、妈妈、哥哥、姐姐和妹妹,同在一个村落里渡过了十多个贫寒的春秋。这个村庄给他以后的演艺生涯带来了非常深刻的影响。

周润发很小就外出打工,干过搬运工、信差、侍应生、推销员、司机等各种各样的活儿。由于从小备尝艰辛,为周润发日后在演出中能轻松饰演各类人物,积累了底蕴,以至哪怕是生活在街头巷尾的小混混,他演来也游刃有余。

[适用话题]

这则材料适用于“艰难困苦,玉汝于成”“旷达”“磨砺与成功”等相关话题作文中。

知能优化演练

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第14课 后赤壁赋

诗海探珠

卜算子

黄州定惠院寓居作

苏 轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。 惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

佳诗品韵清幽书香

【赏析】 此首为东坡在黄州之作。上阕前两句营造了一个夜深人静、月挂疏桐的孤寂氛围,为幽人、孤鸿的出场作铺垫。接下来的两句,先是点出一位独来独往、心事浩茫的“幽人”形象,随即轻灵飞动地由“幽人”而孤鸿,使这两个意象产生对应和契合,给人以无限的联想。下阕专写孤鸿遭遇不幸,心怀幽恨,惊恐不已,拣尽寒枝不肯栖息,只好落宿于寂寞荒冷的沙洲。词人以象征手法,匠心独运地通过鸿的孤独缥缈、惊起回头、怀抱幽恨和选求宿处,表达了作者贬谪黄州时期的孤寂处境和高洁自许、不愿随波逐流的心境。

【思考】 词作前两句描写了一个什么意境?有何作用?整首词表达了作者什么感情?【提示】 画线部分为思考答案。

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第14课 后赤壁赋

基础自主学案

基础自主学案

离开

门

多久

六、特殊句式

(1)判断句

飞鸣而过我者,非子也耶(“非”表判断)

(2)定语后置

曾日月之几何(“几何”修饰“日月”,置于“日月”之后)

(3)介词结构后置

复游于赤壁之下(“于赤壁之下”位于动词“游”之后)

七、名句默写

__________________。____________,而江山不可复识矣。

山高月小,水落石出

曾日月之几何

八、文学常识

《后赤壁赋》作于苏轼因“乌台诗案”而被贬至黄州之时,贬谪生涯使苏轼更深刻地理解了社会和人生,也使他的创作更深刻地表现出内心的情感波澜。

本篇从飞鹤探舟而西展开想象,将鹤与道士合而为一,完全是幻觉和梦境的描述,涂上了一层神秘的色彩。这种虚无消极的思想当然不足为训,但是在写作方法上却也告诉我们,只有从不同的角度去表现不同的情景,同一主题的文章才能各具特色。这正是本篇的艺术成就。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.“江流有声,断岸千尺。山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣。”描绘了什么样的画面?

【提示】 短短四句,写出赤壁的崖峭山高而空清月小、水溅流缓而石出有声的初冬独特夜景,从而诱发了主客弃舟登岸攀崖游山的雅兴。“江山不可复识”是此次赤壁冬景描写的基础,呈现出一幅赤壁冬景的山水画。

2.“予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙。攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。”分析动词的运用及效果。

【提示】 这一段写“我”攀峭壁登危岩和放舟自流于江上的见闻感受。“履”“披”“踞”“登”“攀”“俯”这一连串动词写出“我”欲一览秋夜赤壁全景的迫不及待的冲动感和兴奋劲,表现出“老夫聊发少年狂”的率真与执著。

3.诗人为什么在登山览景后会产生“悄然而悲”,“凛乎”不可久留的感受?

【提示】 诗人登山所见景物“巉岩”“蒙茸”“虎豹”“虬龙”“危巢”“幽宫”,色彩是阴暗的,“草木震动,山鸣谷应,风起水涌”营造的是阴森恐怖的氛围。与自然合而为一后,诗人又震撼于大自然的伟力,而深感个体的渺小,正如《前赤壁赋》所写:“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,高昂的情绪陡然低落,转为高处不胜寒的忧惧、伤感。

4.文章第一段先写黄泥坂夜游,而不直接写游赤壁,这样写的作用是什么?

【提示】 起笔不写赤壁之游,文章将时间、地点、人物作了扼要的交代之后,即用彩笔描绘黄泥坂一带的冬夜之景:“霜露既降,木叶尽脱。人影在地,仰见明月。”寥寥十六字,逼真地写出了初冬月夜静谧宁馨的气氛,烘托出主客浓厚的游兴,并为下文写登山和见鹤作了很好的铺垫。接着,通过主、客、妇三方的对话,写良宵、美酒、贵宾、佳肴四美已具,因此,为夜游赤壁酝酿好了气氛。

5.诗人重新回到船上,放任一叶扁舟从流飘荡,表现出诗人怎样的情感变化?

【名师点拨】 表现了诗人随遇而安的态度,感情又转为平静。这也表现了苏轼豁达的宇宙观和人生观,他赞成从多角度看问题而不同意把问题绝对化,因此,他在身处逆境中也能保持豁达、超脱、乐观和随缘自适的精神状态,并能从人生无常的怅惘中解脱出来,理性地对待生活。苏轼采取的是一种政治性的退避,“宁固穷以济意,不委屈而累己”,这正是他找到了生活的快乐和心灵的安慰较为现实的途径的一种表现。

6.如何理解道士化鹤这一情节所传达的诗人的情感?

【名师点拨】 这一情节是本文的重点也是理解上的难点,结合“鹤”的特性,注重“孤”的意义,寻求“道士”的职业追求,言之成理即可。鹤是实体,梦中的道士如鹤,是作者的积想所致的幻觉。从这个幻觉中透露了作者精神已升腾入大自然的旷达之中,与大自然合为一体,含蓄地传达出他企望超脱尘世、逍遥物外的隐秘心态,同时有“人生如梦”的感叹。

[细剖·深析]

[楼主]

历来对苏轼前后赤壁赋和《念奴娇·赤壁怀古》思想感情的理解众说纷纭,请你根据这两篇文章,谈谈个人的见解。

[沙发]

“存在决定意识”。面对险恶而凄苦的环境,苏轼的心境是苍凉而落寞的。赤壁三咏在豪迈、旷达的外表下,同样难掩这种落寞、苍凉的情怀。作者贬谪时的悲凉心情,作者在现实中的苦闷,一而再,再而三地反复出现。在豪迈的对古代英雄的兴亡凭吊中,有“早生华发”、壮志难酬的落寞,“一樽还酹江月”的消沉感喟;在“羽化而登仙”的旷达外表下,有“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”的苍凉;在“月白风清,如此良夜何”的快乐中,有孤鹤在夜半“掠予舟而西”的凄凉冷寂画面,更有“划然长啸”的无穷悲愤。

[板凳]

但我们也在赤壁三咏中看出,无论是“早生华发”的感伤,还是“渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿”的落寞;无论是“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光,渺渺兮予怀,望美人兮天一方”的表白,还是“草木震动、山鸣谷应、风起水涌”的“划然长啸”的悲愤,我们都可以感受到作者进取与入世的情怀:作者的感伤是壮志难酬的感伤,作者的落寞是英雄无用武之地的落寞,作者的表白是百折不挠、执着追求理想的宣言,作者的长啸更是不因困厄而屈服的豪情的表露。

[三楼]

苏轼在赤壁三咏中的确流露了浓重的佛老思想,流露了出世、退隐的意愿。但苏轼一生并未退隐,他清楚地知道,对政治的退避是可能做到的,而对社会的退避实际上是不可能做到的。赤壁三咏之所以闪耀着永恒的艺术魅力,关键在于作者旷达而又执著的探索精神。在险恶而凄苦的环境面前,在进取与退隐、出世与入世、宇宙与人生的多重矛盾中,在看不见任何出路、寻找对话却无人对话的尴尬处境中,作者寻找远逝的古人与无言的山水进行心灵的自我探视和倾诉,认真探索自我与社会、人生与自然、主体与客体、永恒与短暂的多重关系,为自己寻找解脱与超越之路。

写作素材积累

情景交融

《后赤壁赋》中景物的描写、气氛的营造、深刻的情感转换、飘逸的人生观,都在苏轼简洁的文句中清晰地表露出来,真切地呈现人、景、情的相互融合,此种情怀是难以言喻的,苏轼能够用如此精妙的文字与构思来呈现,实在令人敬佩。读《后赤壁赋》,虽然人生经历仍浅,仍然可以稍微体会到苏轼不凡的人生体验。

技法借鉴

《后赤壁赋》,全篇着重写苏轼自身情感的转换,并且利用人景描写的交融,加强感情转换的效果。由景而乐,乐而歌,得鱼酒更乐,乐而再游赤壁,因景物而生豪壮之气,而有豪壮之行;又因景物而生忧,忧而长啸,长啸后的寂静孤寂、放任漂流的平静心情,梦境的空灵等,鲜明地表现出视觉、听觉、动态及心中的感受,尤其是情感随景物的转换更为巧妙,全篇描述了这么多的情感与景物,却完全融合为一体,若不是心中真实感触,必然无法达到这样的境地。而将难以言喻之情,以精简的文字呈现,可见苏轼文学修养的不凡。

随堂练笔

运用情景交融的手法写一段文字,描写景物,抒发感情,字数100字左右。

1.课内素材开发

在政治上不顺,遂不得志,于是放身于山水之间,让自己遭到小人“攻讦”的文学,也成为苏轼抒发情怀的最佳方式。苏轼感受自然的真切,与之融合,天人之间,苏轼获取了一种祥和的平衡点,情感随景物变化,最终能体悟平静、人生如梦的生命认知。

素材积累

苏轼也体会人我之间的感情,从与古人的惺惺相惜,藉此期许自己,到朋友之间的默契、思念不舍之情,苏轼是一个最“真”的人,拥有最清净的心灵,因此才能写出动人心弦的作品。

[适用话题]

这则材料适用于“旷达”“经历挫折后的成熟”“真情”“宁静的心灵”等相关话题和材料作文中。

2.鲜活素材速递

影帝周润发

周润发乳名“细狗”,在广东话里,就是小狗的意思。他的童年生活,与南丫岛上的其他孩子没什么两样。“细狗”六七岁时,便开始随哥哥姐姐到山上放牛,到田间帮妈妈拔草。那时生活很简单,一块咸萝卜,几块猪油渣,就吃一碗饭。

“细狗”小时候住在南丫岛,是个土生土长的乡下人。在孩提时代,与爸爸、妈妈、哥哥、姐姐和妹妹,同在一个村落里渡过了十多个贫寒的春秋。这个村庄给他以后的演艺生涯带来了非常深刻的影响。

周润发很小就外出打工,干过搬运工、信差、侍应生、推销员、司机等各种各样的活儿。由于从小备尝艰辛,为周润发日后在演出中能轻松饰演各类人物,积累了底蕴,以至哪怕是生活在街头巷尾的小混混,他演来也游刃有余。

[适用话题]

这则材料适用于“艰难困苦,玉汝于成”“旷达”“磨砺与成功”等相关话题作文中。

知能优化演练

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录