甘肃省白银市靖远县第二中学2021-2022学年高二上学期期中考试(二)历史(文)试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省白银市靖远县第二中学2021-2022学年高二上学期期中考试(二)历史(文)试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 203.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-22 20:10:50 | ||

图片预览

文档简介

2021—2022学年度靖远二中第一学期期中考试

高二历史(文科)

总分100分

一、选择题:本题共24小题。每小题2分,共48分。在每个小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 孔子曰:“苟有用我者,期月而已可也,三年有成.”孟子曰:“如欲乎治天下,当今之世,舍我其谁?”这反映当时的儒者

A. 维护国家统一的诉求 B. 强烈的社会责任意识

C. 重构西周礼乐的愿望 D. 不受重用的愤懑之情

2.“今天下无大小国,皆天之邑也。人无幼长贵贱,皆天之臣也。"为此,墨子主张

A.兼爱 B.集权 C.德治 D.非攻

3.春秋时期孔子认为:“众恶之,必察焉;众好之,必察焉。”战国法家韩非说:“主必道者,使人臣必有言之责…必知其端以责其实。”这反映出当时他们

A.希望实现思想的大一统 B.主张严格管控思想舆论

C.对思想舆论的理性思考 D.迎合统治阶级利益诉求

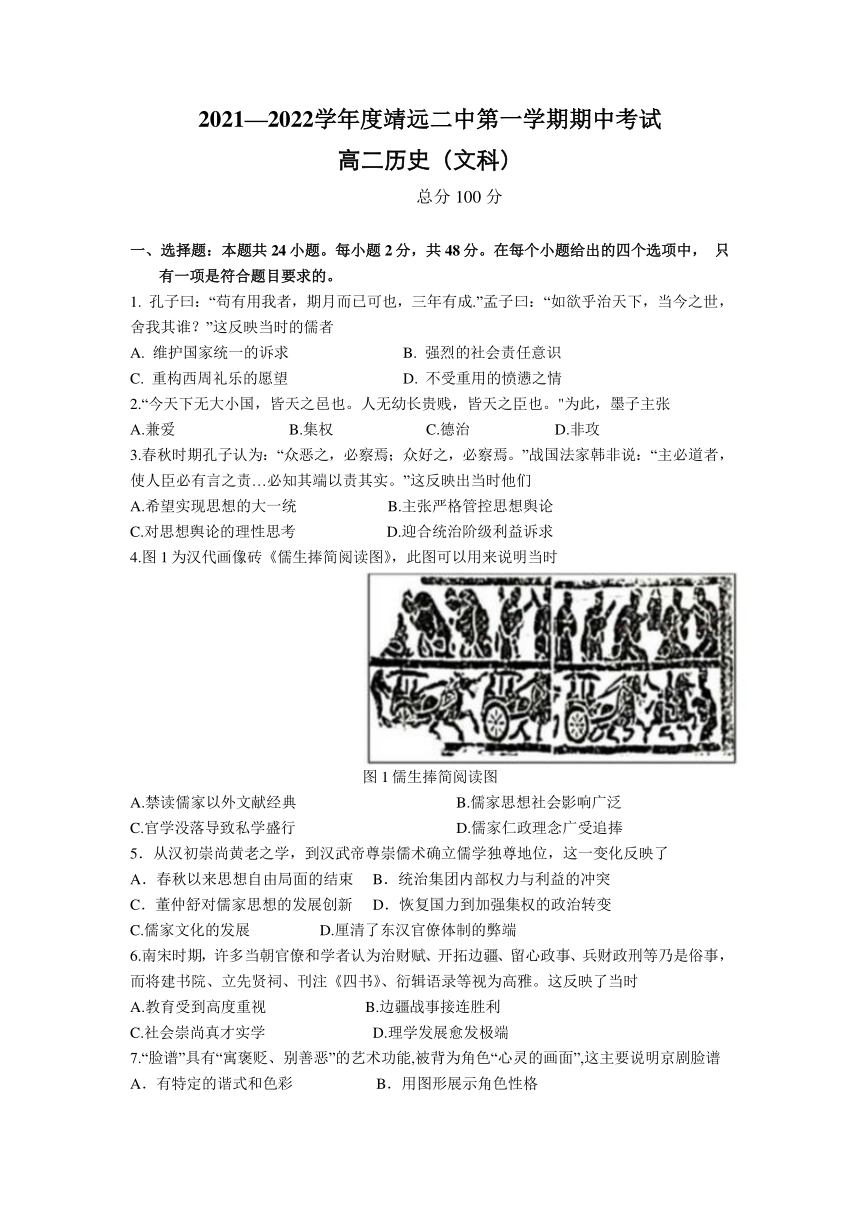

4.图1为汉代画像砖《儒生捧简阅读图》,此图可以用来说明当时

图1儒生捧简阅读图

A.禁读儒家以外文献经典 B.儒家思想社会影响广泛

C.官学没落导致私学盛行 D.儒家仁政理念广受追捧

5.从汉初崇尚黄老之学,到汉武帝尊崇儒术确立儒学独尊地位,这一变化反映了

A.春秋以来思想自由局面的结束 B.统治集团内部权力与利益的冲突

C.董仲舒对儒家思想的发展创新 D.恢复国力到加强集权的政治转变

C.儒家文化的发展 D.厘清了东汉官僚体制的弊端

6.南宋时期,许多当朝官僚和学者认为治财赋、开拓边疆、留心政事、兵财政刑等乃是俗事,而将建书院、立先贤祠、刊注《四书》、衍辑语录等视为高雅。这反映了当时

A.教育受到高度重视 B.边疆战事接连胜利

C.社会崇尚真才实学 D.理学发展愈发极端

7.“脸谱”具有“寓褒贬、别善恶”的艺术功能,被背为角色“心灵的画面”,这主要说明京剧脸谱

A.有特定的谐式和色彩 B.用图形展示角色性格

C.具有象征性 D.具有高度写实性

8.明万历年间,利玛窦在中国刊印世界地图《坤舆万国全图》。有士大夫批评此图“直欺人以其目之所不能见,足之所不能至,无可按验耳……试于夜分仰观,北极枢星乃在子分,则中国当居正中。而图置稍西,全属无谓。”据此可知当时

A.西学东渐影响深远 B.天朝观念根深蒂固

C.学者缺乏实证精神 D.宋明理学禁锢思想

9.希腊智者学派代表安提丰对待法律的方式是:众目睽睽下,应尊重法律;无人在场时,随本性驱动行事。这主要表明智者学派( )

A. 没有法制观念 B. 反对法律对人的约束

C. 忽视道德建设 D. 处事灵活且实事求是

10.“馆阁体”是明清一代的官方正体书法,并成为各类书体发展演变的基调,其落笔

需持恭谨之心,怀有敬惮之意,方可端庄雅正,如果随性而作,笔势灵动,则难免

字画潦草,会招致意想不到的灾祸。“馆阁体”的出现

A.体现了书法的政治性功能 B.不利于文化的传播和繁荣

C.极大提高了官员文化素质 D.凸显了社会危机空前严重

11.宋朝以后涌现了大量“丑” “怪” “奇”的题材与内容的绘画作品。他们强调即兴创作,不拘泥于物象的外形刻画,要求达到“得意忘形”的境界。与该类作品表现 手法有关的思想主张是

A.格物致知 B.存天理,灭人欲 C.发明本心 D.人伦者,天理也

12.日本一学者认为宋代的中国社会是一个平民兴起的社会,能佐证这一观点的文化现象包括( )

①印刷术的改进推进了文化的普及工作 ②瓦肆等娱乐场所的盛行 ③京剧、昆曲等剧种成为民众喜闻乐见的艺术形式 ④《清明上河图》等市井风俗画的出现 ⑤词走向辉煌,成为宋代文学的标志

A.①②④⑤ B.②③④ C.②④⑤ D.①②③④⑤

13.赫胥黎在《进化论与伦理学》中提出人类社会应当在同自然的斗争中不断走向完善。 严复选译了一部分并命名为《天演论》,他认为进化是生物界和人类社会共通的客观规律,“优胜劣汰、适者生存”。严复的这种认识主要基于

A.自然法则影响巨大 B.对赫原著理解不足 C.救亡图存时代要求 D.民主革命发展形势

14.1751~1780年,法国学者狄德罗等主持编撰的《百科全书》陆续出版。该书编撰的经济来源,不是通常的资助人出资,而是约4000位订购者的预付款。到1789年,该书售出两万多册,创造了上百万里弗的利润。由此可以看出

A.启蒙思想家得到了全社会的追崇 B.新的生产经营方式发挥重要作用

C.思想文化领域的大变革即将开始 D.资本主义剩余价值学说深入人

15. 1915 1918年《新青年》杂志中“革命”一词出现频率为0.78%, 1923 1926年“革命”一词的频率上升到25.1%;而杂志本身也实现了由五四新文化运动时期的普通学生刊物到中共中央机关刊物的演变。这些变化

A. 体现了救国主流思想的嬗变 B.改变了中国近代社会的性质

B. 顺应了世界文明发展的趋势 D.完成了新式思想文化的普及

16. 康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》刊行后,不仅招致了顽固派的反对,维新派人士也表示反对。这表明康有为的变法理论

A. 不利于维护清廷的统治 B. 成为维新派的思想共识

C. 不利于维新变法的开展 D. 适应了救亡图存的需要

17.表2为1920 1922年《新青年》所刊发部分文章(节选)。据此可知,这一时期

表2

文章 作者

《民族自觉〈列宁著〉》 震瀛

《马克思派社会主义》 李达

《关于社会主义的讨论》 陈独秀

《实现社会主义与发展实业》 周佛海

《社会主义与中国》 李季

《从科学的社会主义到行动的社会主义》 李达

《今日中国之社会究竟怎样改造》 新凯

A.《新青年》杂志极具社会影响力 B.马克思主义与中国实际渐趋结合

C.中国的民族民主革命出现新高潮 D.中共开始举起马克思主义的大旗

18.1919年,中国早期马克思主义者在举办纪念“五一”劳动节的活动后,与参会劳工 团体共同发表了《答俄国劳农政府的通告》,表示“我们要努力创造新的、美丽的 人类世界,决定与你们同力合作,负担这个责任。”据此可知,当时中国早期马克 思主义者

A.坚持民主科学口号救中国 B.对中国社会矛盾分析深刻

C.初步尝试与工人运动结合 D.对社会各阶层均影响深远

19.成都某中学高二学生为参与某一课题,专门査阅了《四洲志》、《天演论》、《革命军》、《新文化运动是什么》、《庶民的胜利》等系列文章。据此推测该同学研究的课题可能是

A.探寻中国近代社会习俗变迁 B.聚焦近代中国救亡思路嬗变

C.考证中国近代重大政治变革 D.浅析近代中国科学发展路径

20.孙中山在《民族主义》演讲中一开始就说道:“三民主义就是救国主义,因为三民主义系促进中国之国际地位平等、政治地位平等、经济地位平等,使中国永久适存 于世界。”据此可知,孙中山侧重于强调

A.民族独立是前提与基础 B.民权主义是核心与根本

C.民生主义是补充与发展 D.以三民主义解放全人类

21.学者张鸣在《北洋裂变》中有如是论述:晚清时节,士兵们一般不敢轻易进学堂生事,哪怕这个学堂里有革命党需要搜查。进入民国之后,这种军警怕学生的状况,并没有消除。即使有上方的命令,军警在学生面前依然缩手缩脚,怕三怕四。他们尊学生为老爷,说我们是丘八,你们是丘九,比我们大一辈。这反映了当时

A.知识分子受到一定尊重 B.警民之间关系较为融洽

C.民主共和观念深入人心 D.军警素质的低下

22.有学者分析近代中国话语流变,列出一个图示(如下图),认为近代中国是在1900前后出现了与“国家”相关的“国民”概念,同一时间还出现了与“国民”相关的“民”、“新民”等一些概念。对此理解正确的是

A.“臣民”时代的知识分子完全站在君主的角度发声

B.“国民”一词在中国最早出现在19世纪末20世纪初

C.“国民”等新概念的出现反映了民众的革命热情高涨

D.民族危机的加深推动从“臣民”到“国民”的话语流变

23.1989年,邓小平同志对来华的苏共总书记戈尔巴乔夫说道,现在的中国和苏联就像 两辆车,正行驶在坑坑洼洼的乡间土路上……要想让车平稳地转向高速公路,就必 须牢牢掌握方向盘。邓小平此语意在强调

A.中国要走有自己特色的发展道路 B.中苏两国开始达成亲密同盟关系

C.建设国家必须坚持社会主义方向 D.戈尔巴乔夫领导的改革收效甚微

24.1977年邓小平提出:“一定要在党内造成一种空气:尊重知识,尊重人才。”1978 年3月邓小平在全国科学大会开幕式上指出:“知识分子已经是工人阶级自己的一 部分。他们与体力劳动者的区别,只是社会分工的不同。”这些论断

A.实现了全党工作重心的转移 B.有利于社会生产力的发展

C.促进了科教兴国战略的发展 D.标志着邓小平理论的成熟

二、非选择题:本题共3小题,共52分。

25.政治思想是政治文化的一种表现,体现了不同时代思想家对于优良政治生活的追求。

阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

政治思想之盛起,亦每在社会衰乱之时,盖仁智兼全之士,见政治之崩坏,生民之 痛苦,而思有以补救之,政治思想遂因以成立。……先秦时代号称有百家之学,然政治 思想之体大思精,可以成家而文献足征者,只儒、墨、道、法之四派。秦汉以后至于清 初之政论,殆难出四者之范围。其间虽时有修改调和之迹,未必纯守师说,而渊源可按, 先秦之影响历二千年而未绝。 ——摘录自萧公权《中国政治思想史》

材料二

1915年陈独秀在第一号《青年杂志》上写道:“世界而无法兰西,今日之黑暗不识 仍居何等”,重点推介的是“法兰西之哲学者”。后来还强调了西方强国的教育精神各 有不同:“英吉利所重者,个人自由之私权也;德意志所重者,军国主义,举国一致之 精神也;法兰西者,理想高尚,艺术优美之国也;亚美利加者,兴产殖业,金钱万能主 义之国也。"中国要维护来之不易的共和国体需解决“政治的觉悟"与“伦理的觉悟" 问题。

1920年年初,陈独秀在武汉作了题为《社会改造的方法与信仰》的演讲,明确地提 出:改造中国社会的“三方法”即是“三个打破”:“打破阶级制度,实行平民社会主 义"、“打破继承制度,实行共同劳动工作"、“打破遗产制度,不使田地归私人传留 享有,应归为社会的共产",而总的信仰应是“平等和劳动"。同年4月,经李大钊的 介绍,陈独秀与共产国际代表维金斯基会晤,随后组成了 “马克思主义研究会",在寓 所举行了多次活动。

——摘选自赵菲《论新文化运动中的陈独秀》

(1)根据材料一并结合所学,分析春秋战国时期“政治思想遂因以成立”的时代背景, 并举例说明法道儒墨“政治思想之体大思精”的具体表现。(14分)

(2)根据材料二并结合所学,指出陈独秀的政治思想的转变及其对历史发展的影响。综 合上述材料,谈谈你对政治思想与社会发展关系的认识。(11分)

26.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一 明清之际的一些思想家的主张

材料二 启蒙运动时期法国一些主要思想家的主张:

(1) 依据材料一,概括三位思想家的共同主张。依据材料二,概括归纳三位思想家的各自主张。(8分)

(2)17世纪的中国和18世纪的法国,都产生了启蒙思想,其共同原因是什么 (4分)

(3)上述两种思想对历史发展分别产生了怎样的影响 (3分)

27.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 新文化运动兴起后,当时的知识分子往往坚持把输入西方文化与继承本民族的传统文化对立起来。1935年1月,由王新命、何炳松、陶希圣等十教授提出了“中国本位文化建设”的主张。主张对于欧美文化的吸收“须所当吸收,而不应以全盘承受的态度, 边渣滓都吸收过来。吸收的标准,当决定于现代中国的需要……"

——摘编自刘沁潇《论“马克思主义中国化”命题提出的条件与基础》

从材料中提取观点,并运用中国近代史的相关史实加以论述。(要求:论点明确, 史实准确,论证充分,逻辑清晰。)

历史参考答案及评分标准

一、选择题:本题共24小题,每小题2分,共48分。

1~5: BACBD 6—10: DCBCA 11-15: CACBA

16 20: CBCBA 21 24:ADCB

二'非选择题:本题共3小题,共52分。

25. (1) (14 分)

时代背景:经济:铁犁牛耕出现,井田制瓦解,封建经济发展;政治:周王室衰微,宗法分封制瓦解, 诸侯争霸加剧;阶级:新兴地主阶级崛起,“士”阶层的活跃、受重用;文教:由“学在官府”到“学在 民间”,私学兴起。(一个维度2分,任意三个维度共6分)

说明:法家:加强君主集权;厉行赏罚,行法治;奖励耕战,富国强兵;主张改革,与时俱进,适应 了新兴地主阶级建立专制统一治理的时代需要;(2分)

道家:主张无为而治、小国寡民,体现了消极保守,不识时务的一面;(2分)

儒家主张仁政,重民本、礼法并用,墨家主张非攻、尚贤尚同、节葬节用,均反映其顺应时代 环境变化,关注政治现实的一面。(4分)(答出政治主张即可)

(2) (11 分)

转变:陈独秀开始摆脱欧美民主政治和改良主义观念的影响,逐步成为代表无产阶级利益的社会主义 革命派,否定以私有制为核心的阶级制度。(3分,由资产阶级民主主义者转变为马克思主义者得2分)

历史影响:促进了马克思主义在中国的传播(中国化);为中共的建立奠定思想基础和组织基础;推 动了中国新民主主义革命的发展。(政治、思想、组织等角度各得2分,共6分)

认识:社会的进步与发展,离不开科学的政治思想与正确的文化主张的指导与促进。(2分)26.(15分)

26题【答案】

(1)(8分)

共同主张:反对君主专制。

各自主张:孟德斯鸠:三权分立,权力互相制约、平衡。伏尔泰:平等、自由、民主(或开明君主制)。卢梭:主权在民。(8分每点2分)

(2)(4分)原因:资本主义经济产生和发展;封建专制统治的腐朽;封建文化专制严酷。(4分任两点2分)

(3)(3分)影响:材料一:发展了儒学的“经世致用”思想,对中国近代民主思想产生了一定的启蒙作用。(1分)

材料二:发展了人文主义,既为西方资产阶级革命奠定了思想基础,也提出革命胜利后的政治构想。(2分)

27(12 分)

示例一:论题:近代中国的现实需求决定了对待欧美文化的态度(2分)

论证:近代早期,军事方面的落后决定中国主要学习西方的武器装备。如,鸦片战争爆发后,面对西方的 船坚炮利,中国战败受挫,林则徐、魏源等地主阶级抵抗派率先介绍西方先进的军事科技,以达到强国御 辱的目的。(4分)

1895年甲午战争中国战败,宣告洋务运动破产,有识之士反思器物之学;19世纪末,列强掀起瓜分 狂潮,民族危机空前加深,使得康有为、梁启超等资产阶级维新派高举西方维新变法的旗帜,积极上书皇 帝,介绍学习日、俄民主制度,变革中国政治体制为君主立宪制,辅以相应强国之术,以达到富国强兵等 目的。(4分)

20世纪初,初建的中华民国有名无实,封建思想仍占据统治地位;袁世凯试图复辟帝制,在文化领域 掀起的“尊孔复古”逆流,以陈独秀为代表的一批知识分子决定进一步学习西方的理性、科学思想,以《新 青年》为主要阵地,传播了西方的民主、科学思想,在思想文化领域掀起一场新文化运动,将民众的思想 从封建愚昧中进一步解放出来。(任意一个阶段案例阐述4分,2个8分。阐述过程中,史论结合,言之 有理均可)

综上,随着社会局势的不断变化,现实需求的不断调整,近代中国人学习西方具有不同的侧重点,其 根本目的都是为了实现民族的独立,国家的富强。(2分)

示例二:论题:对待外来文化,应在结合中国国情的基础上批判性地加以吸收(2分) 论证:一方面,近代中国人曾经历过忽视国情,全盘吸收外来文化,招致发展受挫的曲折历程。如,在新 文化运动前期,知识分子高举西方“民主”与“科学”的口号,大力宣传西式民主科学思想的同时,忽视 了中国传统文化的精粹,致使一些优秀传统文化的衰落;再如,马克思主义传入中国后,中国共产党人开 始走苏联革命道路,即城市中心论,以致在南昌起义以及第五次反围剿使革命力量受挫。(4分,史论结 合,从反面阐述结合国情的重要性,言之有理均可给分)

另一方面,近代中国人在革命实践活动中,逐渐意识到结合国情,批判继承外来理论、学说的重要性, 最终实现了新民主主义革命的胜利。如,以毛泽东为代表的中国共产党人在充分总结革命经验教训、分析 中国国情的基础上,开辟了 “工农武装割据”、农村包围城市的革命道路,推动了马克思主义的中国化, 最终领导中国的新民主主义革命走向成功。(4分,史论结合,从正面阐述结合国情的重要性,言之有理 均可给分)

综上所述,对待外来文化,应在结合中国国情的基础上批判性地加以吸收。文化在发展过程中,应坚 持以我为主,为我所用,在充分结合国情的基础上,有选择地加以利用。(2分)

示例三:论题:走有中国特色的文化发展道路

高二历史(文科)

总分100分

一、选择题:本题共24小题。每小题2分,共48分。在每个小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 孔子曰:“苟有用我者,期月而已可也,三年有成.”孟子曰:“如欲乎治天下,当今之世,舍我其谁?”这反映当时的儒者

A. 维护国家统一的诉求 B. 强烈的社会责任意识

C. 重构西周礼乐的愿望 D. 不受重用的愤懑之情

2.“今天下无大小国,皆天之邑也。人无幼长贵贱,皆天之臣也。"为此,墨子主张

A.兼爱 B.集权 C.德治 D.非攻

3.春秋时期孔子认为:“众恶之,必察焉;众好之,必察焉。”战国法家韩非说:“主必道者,使人臣必有言之责…必知其端以责其实。”这反映出当时他们

A.希望实现思想的大一统 B.主张严格管控思想舆论

C.对思想舆论的理性思考 D.迎合统治阶级利益诉求

4.图1为汉代画像砖《儒生捧简阅读图》,此图可以用来说明当时

图1儒生捧简阅读图

A.禁读儒家以外文献经典 B.儒家思想社会影响广泛

C.官学没落导致私学盛行 D.儒家仁政理念广受追捧

5.从汉初崇尚黄老之学,到汉武帝尊崇儒术确立儒学独尊地位,这一变化反映了

A.春秋以来思想自由局面的结束 B.统治集团内部权力与利益的冲突

C.董仲舒对儒家思想的发展创新 D.恢复国力到加强集权的政治转变

C.儒家文化的发展 D.厘清了东汉官僚体制的弊端

6.南宋时期,许多当朝官僚和学者认为治财赋、开拓边疆、留心政事、兵财政刑等乃是俗事,而将建书院、立先贤祠、刊注《四书》、衍辑语录等视为高雅。这反映了当时

A.教育受到高度重视 B.边疆战事接连胜利

C.社会崇尚真才实学 D.理学发展愈发极端

7.“脸谱”具有“寓褒贬、别善恶”的艺术功能,被背为角色“心灵的画面”,这主要说明京剧脸谱

A.有特定的谐式和色彩 B.用图形展示角色性格

C.具有象征性 D.具有高度写实性

8.明万历年间,利玛窦在中国刊印世界地图《坤舆万国全图》。有士大夫批评此图“直欺人以其目之所不能见,足之所不能至,无可按验耳……试于夜分仰观,北极枢星乃在子分,则中国当居正中。而图置稍西,全属无谓。”据此可知当时

A.西学东渐影响深远 B.天朝观念根深蒂固

C.学者缺乏实证精神 D.宋明理学禁锢思想

9.希腊智者学派代表安提丰对待法律的方式是:众目睽睽下,应尊重法律;无人在场时,随本性驱动行事。这主要表明智者学派( )

A. 没有法制观念 B. 反对法律对人的约束

C. 忽视道德建设 D. 处事灵活且实事求是

10.“馆阁体”是明清一代的官方正体书法,并成为各类书体发展演变的基调,其落笔

需持恭谨之心,怀有敬惮之意,方可端庄雅正,如果随性而作,笔势灵动,则难免

字画潦草,会招致意想不到的灾祸。“馆阁体”的出现

A.体现了书法的政治性功能 B.不利于文化的传播和繁荣

C.极大提高了官员文化素质 D.凸显了社会危机空前严重

11.宋朝以后涌现了大量“丑” “怪” “奇”的题材与内容的绘画作品。他们强调即兴创作,不拘泥于物象的外形刻画,要求达到“得意忘形”的境界。与该类作品表现 手法有关的思想主张是

A.格物致知 B.存天理,灭人欲 C.发明本心 D.人伦者,天理也

12.日本一学者认为宋代的中国社会是一个平民兴起的社会,能佐证这一观点的文化现象包括( )

①印刷术的改进推进了文化的普及工作 ②瓦肆等娱乐场所的盛行 ③京剧、昆曲等剧种成为民众喜闻乐见的艺术形式 ④《清明上河图》等市井风俗画的出现 ⑤词走向辉煌,成为宋代文学的标志

A.①②④⑤ B.②③④ C.②④⑤ D.①②③④⑤

13.赫胥黎在《进化论与伦理学》中提出人类社会应当在同自然的斗争中不断走向完善。 严复选译了一部分并命名为《天演论》,他认为进化是生物界和人类社会共通的客观规律,“优胜劣汰、适者生存”。严复的这种认识主要基于

A.自然法则影响巨大 B.对赫原著理解不足 C.救亡图存时代要求 D.民主革命发展形势

14.1751~1780年,法国学者狄德罗等主持编撰的《百科全书》陆续出版。该书编撰的经济来源,不是通常的资助人出资,而是约4000位订购者的预付款。到1789年,该书售出两万多册,创造了上百万里弗的利润。由此可以看出

A.启蒙思想家得到了全社会的追崇 B.新的生产经营方式发挥重要作用

C.思想文化领域的大变革即将开始 D.资本主义剩余价值学说深入人

15. 1915 1918年《新青年》杂志中“革命”一词出现频率为0.78%, 1923 1926年“革命”一词的频率上升到25.1%;而杂志本身也实现了由五四新文化运动时期的普通学生刊物到中共中央机关刊物的演变。这些变化

A. 体现了救国主流思想的嬗变 B.改变了中国近代社会的性质

B. 顺应了世界文明发展的趋势 D.完成了新式思想文化的普及

16. 康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》刊行后,不仅招致了顽固派的反对,维新派人士也表示反对。这表明康有为的变法理论

A. 不利于维护清廷的统治 B. 成为维新派的思想共识

C. 不利于维新变法的开展 D. 适应了救亡图存的需要

17.表2为1920 1922年《新青年》所刊发部分文章(节选)。据此可知,这一时期

表2

文章 作者

《民族自觉〈列宁著〉》 震瀛

《马克思派社会主义》 李达

《关于社会主义的讨论》 陈独秀

《实现社会主义与发展实业》 周佛海

《社会主义与中国》 李季

《从科学的社会主义到行动的社会主义》 李达

《今日中国之社会究竟怎样改造》 新凯

A.《新青年》杂志极具社会影响力 B.马克思主义与中国实际渐趋结合

C.中国的民族民主革命出现新高潮 D.中共开始举起马克思主义的大旗

18.1919年,中国早期马克思主义者在举办纪念“五一”劳动节的活动后,与参会劳工 团体共同发表了《答俄国劳农政府的通告》,表示“我们要努力创造新的、美丽的 人类世界,决定与你们同力合作,负担这个责任。”据此可知,当时中国早期马克 思主义者

A.坚持民主科学口号救中国 B.对中国社会矛盾分析深刻

C.初步尝试与工人运动结合 D.对社会各阶层均影响深远

19.成都某中学高二学生为参与某一课题,专门査阅了《四洲志》、《天演论》、《革命军》、《新文化运动是什么》、《庶民的胜利》等系列文章。据此推测该同学研究的课题可能是

A.探寻中国近代社会习俗变迁 B.聚焦近代中国救亡思路嬗变

C.考证中国近代重大政治变革 D.浅析近代中国科学发展路径

20.孙中山在《民族主义》演讲中一开始就说道:“三民主义就是救国主义,因为三民主义系促进中国之国际地位平等、政治地位平等、经济地位平等,使中国永久适存 于世界。”据此可知,孙中山侧重于强调

A.民族独立是前提与基础 B.民权主义是核心与根本

C.民生主义是补充与发展 D.以三民主义解放全人类

21.学者张鸣在《北洋裂变》中有如是论述:晚清时节,士兵们一般不敢轻易进学堂生事,哪怕这个学堂里有革命党需要搜查。进入民国之后,这种军警怕学生的状况,并没有消除。即使有上方的命令,军警在学生面前依然缩手缩脚,怕三怕四。他们尊学生为老爷,说我们是丘八,你们是丘九,比我们大一辈。这反映了当时

A.知识分子受到一定尊重 B.警民之间关系较为融洽

C.民主共和观念深入人心 D.军警素质的低下

22.有学者分析近代中国话语流变,列出一个图示(如下图),认为近代中国是在1900前后出现了与“国家”相关的“国民”概念,同一时间还出现了与“国民”相关的“民”、“新民”等一些概念。对此理解正确的是

A.“臣民”时代的知识分子完全站在君主的角度发声

B.“国民”一词在中国最早出现在19世纪末20世纪初

C.“国民”等新概念的出现反映了民众的革命热情高涨

D.民族危机的加深推动从“臣民”到“国民”的话语流变

23.1989年,邓小平同志对来华的苏共总书记戈尔巴乔夫说道,现在的中国和苏联就像 两辆车,正行驶在坑坑洼洼的乡间土路上……要想让车平稳地转向高速公路,就必 须牢牢掌握方向盘。邓小平此语意在强调

A.中国要走有自己特色的发展道路 B.中苏两国开始达成亲密同盟关系

C.建设国家必须坚持社会主义方向 D.戈尔巴乔夫领导的改革收效甚微

24.1977年邓小平提出:“一定要在党内造成一种空气:尊重知识,尊重人才。”1978 年3月邓小平在全国科学大会开幕式上指出:“知识分子已经是工人阶级自己的一 部分。他们与体力劳动者的区别,只是社会分工的不同。”这些论断

A.实现了全党工作重心的转移 B.有利于社会生产力的发展

C.促进了科教兴国战略的发展 D.标志着邓小平理论的成熟

二、非选择题:本题共3小题,共52分。

25.政治思想是政治文化的一种表现,体现了不同时代思想家对于优良政治生活的追求。

阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

政治思想之盛起,亦每在社会衰乱之时,盖仁智兼全之士,见政治之崩坏,生民之 痛苦,而思有以补救之,政治思想遂因以成立。……先秦时代号称有百家之学,然政治 思想之体大思精,可以成家而文献足征者,只儒、墨、道、法之四派。秦汉以后至于清 初之政论,殆难出四者之范围。其间虽时有修改调和之迹,未必纯守师说,而渊源可按, 先秦之影响历二千年而未绝。 ——摘录自萧公权《中国政治思想史》

材料二

1915年陈独秀在第一号《青年杂志》上写道:“世界而无法兰西,今日之黑暗不识 仍居何等”,重点推介的是“法兰西之哲学者”。后来还强调了西方强国的教育精神各 有不同:“英吉利所重者,个人自由之私权也;德意志所重者,军国主义,举国一致之 精神也;法兰西者,理想高尚,艺术优美之国也;亚美利加者,兴产殖业,金钱万能主 义之国也。"中国要维护来之不易的共和国体需解决“政治的觉悟"与“伦理的觉悟" 问题。

1920年年初,陈独秀在武汉作了题为《社会改造的方法与信仰》的演讲,明确地提 出:改造中国社会的“三方法”即是“三个打破”:“打破阶级制度,实行平民社会主 义"、“打破继承制度,实行共同劳动工作"、“打破遗产制度,不使田地归私人传留 享有,应归为社会的共产",而总的信仰应是“平等和劳动"。同年4月,经李大钊的 介绍,陈独秀与共产国际代表维金斯基会晤,随后组成了 “马克思主义研究会",在寓 所举行了多次活动。

——摘选自赵菲《论新文化运动中的陈独秀》

(1)根据材料一并结合所学,分析春秋战国时期“政治思想遂因以成立”的时代背景, 并举例说明法道儒墨“政治思想之体大思精”的具体表现。(14分)

(2)根据材料二并结合所学,指出陈独秀的政治思想的转变及其对历史发展的影响。综 合上述材料,谈谈你对政治思想与社会发展关系的认识。(11分)

26.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一 明清之际的一些思想家的主张

材料二 启蒙运动时期法国一些主要思想家的主张:

(1) 依据材料一,概括三位思想家的共同主张。依据材料二,概括归纳三位思想家的各自主张。(8分)

(2)17世纪的中国和18世纪的法国,都产生了启蒙思想,其共同原因是什么 (4分)

(3)上述两种思想对历史发展分别产生了怎样的影响 (3分)

27.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 新文化运动兴起后,当时的知识分子往往坚持把输入西方文化与继承本民族的传统文化对立起来。1935年1月,由王新命、何炳松、陶希圣等十教授提出了“中国本位文化建设”的主张。主张对于欧美文化的吸收“须所当吸收,而不应以全盘承受的态度, 边渣滓都吸收过来。吸收的标准,当决定于现代中国的需要……"

——摘编自刘沁潇《论“马克思主义中国化”命题提出的条件与基础》

从材料中提取观点,并运用中国近代史的相关史实加以论述。(要求:论点明确, 史实准确,论证充分,逻辑清晰。)

历史参考答案及评分标准

一、选择题:本题共24小题,每小题2分,共48分。

1~5: BACBD 6—10: DCBCA 11-15: CACBA

16 20: CBCBA 21 24:ADCB

二'非选择题:本题共3小题,共52分。

25. (1) (14 分)

时代背景:经济:铁犁牛耕出现,井田制瓦解,封建经济发展;政治:周王室衰微,宗法分封制瓦解, 诸侯争霸加剧;阶级:新兴地主阶级崛起,“士”阶层的活跃、受重用;文教:由“学在官府”到“学在 民间”,私学兴起。(一个维度2分,任意三个维度共6分)

说明:法家:加强君主集权;厉行赏罚,行法治;奖励耕战,富国强兵;主张改革,与时俱进,适应 了新兴地主阶级建立专制统一治理的时代需要;(2分)

道家:主张无为而治、小国寡民,体现了消极保守,不识时务的一面;(2分)

儒家主张仁政,重民本、礼法并用,墨家主张非攻、尚贤尚同、节葬节用,均反映其顺应时代 环境变化,关注政治现实的一面。(4分)(答出政治主张即可)

(2) (11 分)

转变:陈独秀开始摆脱欧美民主政治和改良主义观念的影响,逐步成为代表无产阶级利益的社会主义 革命派,否定以私有制为核心的阶级制度。(3分,由资产阶级民主主义者转变为马克思主义者得2分)

历史影响:促进了马克思主义在中国的传播(中国化);为中共的建立奠定思想基础和组织基础;推 动了中国新民主主义革命的发展。(政治、思想、组织等角度各得2分,共6分)

认识:社会的进步与发展,离不开科学的政治思想与正确的文化主张的指导与促进。(2分)26.(15分)

26题【答案】

(1)(8分)

共同主张:反对君主专制。

各自主张:孟德斯鸠:三权分立,权力互相制约、平衡。伏尔泰:平等、自由、民主(或开明君主制)。卢梭:主权在民。(8分每点2分)

(2)(4分)原因:资本主义经济产生和发展;封建专制统治的腐朽;封建文化专制严酷。(4分任两点2分)

(3)(3分)影响:材料一:发展了儒学的“经世致用”思想,对中国近代民主思想产生了一定的启蒙作用。(1分)

材料二:发展了人文主义,既为西方资产阶级革命奠定了思想基础,也提出革命胜利后的政治构想。(2分)

27(12 分)

示例一:论题:近代中国的现实需求决定了对待欧美文化的态度(2分)

论证:近代早期,军事方面的落后决定中国主要学习西方的武器装备。如,鸦片战争爆发后,面对西方的 船坚炮利,中国战败受挫,林则徐、魏源等地主阶级抵抗派率先介绍西方先进的军事科技,以达到强国御 辱的目的。(4分)

1895年甲午战争中国战败,宣告洋务运动破产,有识之士反思器物之学;19世纪末,列强掀起瓜分 狂潮,民族危机空前加深,使得康有为、梁启超等资产阶级维新派高举西方维新变法的旗帜,积极上书皇 帝,介绍学习日、俄民主制度,变革中国政治体制为君主立宪制,辅以相应强国之术,以达到富国强兵等 目的。(4分)

20世纪初,初建的中华民国有名无实,封建思想仍占据统治地位;袁世凯试图复辟帝制,在文化领域 掀起的“尊孔复古”逆流,以陈独秀为代表的一批知识分子决定进一步学习西方的理性、科学思想,以《新 青年》为主要阵地,传播了西方的民主、科学思想,在思想文化领域掀起一场新文化运动,将民众的思想 从封建愚昧中进一步解放出来。(任意一个阶段案例阐述4分,2个8分。阐述过程中,史论结合,言之 有理均可)

综上,随着社会局势的不断变化,现实需求的不断调整,近代中国人学习西方具有不同的侧重点,其 根本目的都是为了实现民族的独立,国家的富强。(2分)

示例二:论题:对待外来文化,应在结合中国国情的基础上批判性地加以吸收(2分) 论证:一方面,近代中国人曾经历过忽视国情,全盘吸收外来文化,招致发展受挫的曲折历程。如,在新 文化运动前期,知识分子高举西方“民主”与“科学”的口号,大力宣传西式民主科学思想的同时,忽视 了中国传统文化的精粹,致使一些优秀传统文化的衰落;再如,马克思主义传入中国后,中国共产党人开 始走苏联革命道路,即城市中心论,以致在南昌起义以及第五次反围剿使革命力量受挫。(4分,史论结 合,从反面阐述结合国情的重要性,言之有理均可给分)

另一方面,近代中国人在革命实践活动中,逐渐意识到结合国情,批判继承外来理论、学说的重要性, 最终实现了新民主主义革命的胜利。如,以毛泽东为代表的中国共产党人在充分总结革命经验教训、分析 中国国情的基础上,开辟了 “工农武装割据”、农村包围城市的革命道路,推动了马克思主义的中国化, 最终领导中国的新民主主义革命走向成功。(4分,史论结合,从正面阐述结合国情的重要性,言之有理 均可给分)

综上所述,对待外来文化,应在结合中国国情的基础上批判性地加以吸收。文化在发展过程中,应坚 持以我为主,为我所用,在充分结合国情的基础上,有选择地加以利用。(2分)

示例三:论题:走有中国特色的文化发展道路

同课章节目录