2020-2021学年统编版高中语文选择性必修下册10.1《兰亭集序》课件(60张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年统编版高中语文选择性必修下册10.1《兰亭集序》课件(60张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

故事导入

知道唐高宗吗?他在临死之前泪流满面向唐太宗央求道:“父王为创立大唐,历尽艰辛,而今天下托付给你,我也放心,父王只从你这里要一样东西。” 他说:“我所要的‘兰亭’真本,可与我同去,你的意思如何?”太宗点头答应了,高宗也就一命呜呼,气绝身亡。王羲之遗世的最佳书法珍品,就这样葬入了昭陵了。此后传世的“兰亭”是“兰亭”被萧翼从王羲之的第七代孙智永禅师的弟子辩才处骗得送入太宗秘库之后,遴选善书的欧阳询、褚遂良等名家刻意临摹之作……

王羲之

学习目标

1、了解王羲之生平和写作背景, 体会作者由“乐”到“痛”到“悲”的思想感情 。

2、掌握重点文言虚词、实词和句式。

3、背诵并默写全文。

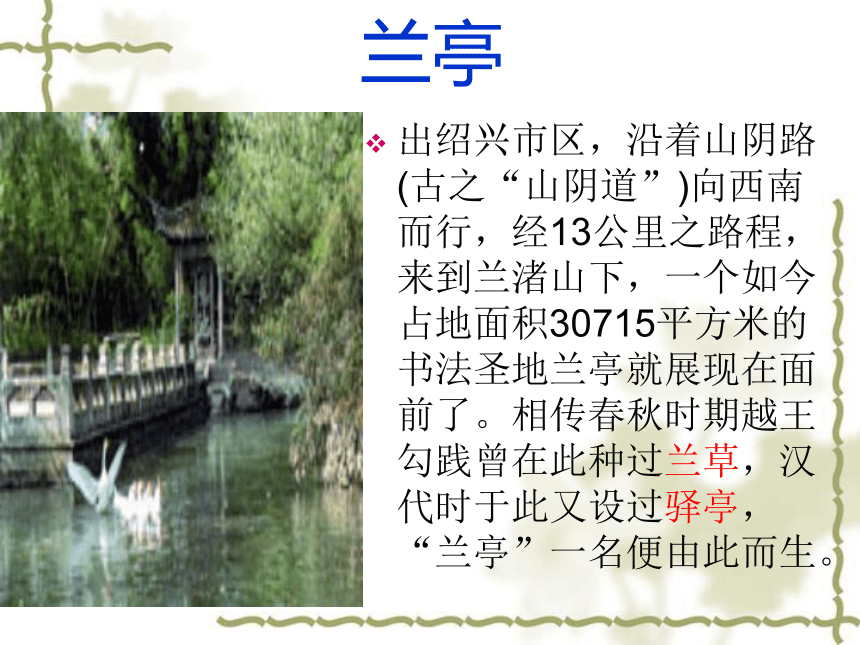

兰亭

出绍兴市区,沿着山阴路(古之“山阴道”)向西南而行,经13公里之路程,来到兰渚山下,一个如今占地面积30715平方米的书法圣地兰亭就展现在面前了。相传春秋时期越王勾践曾在此种过兰草,汉代时于此又设过驿亭,“兰亭”一名便由此而生。

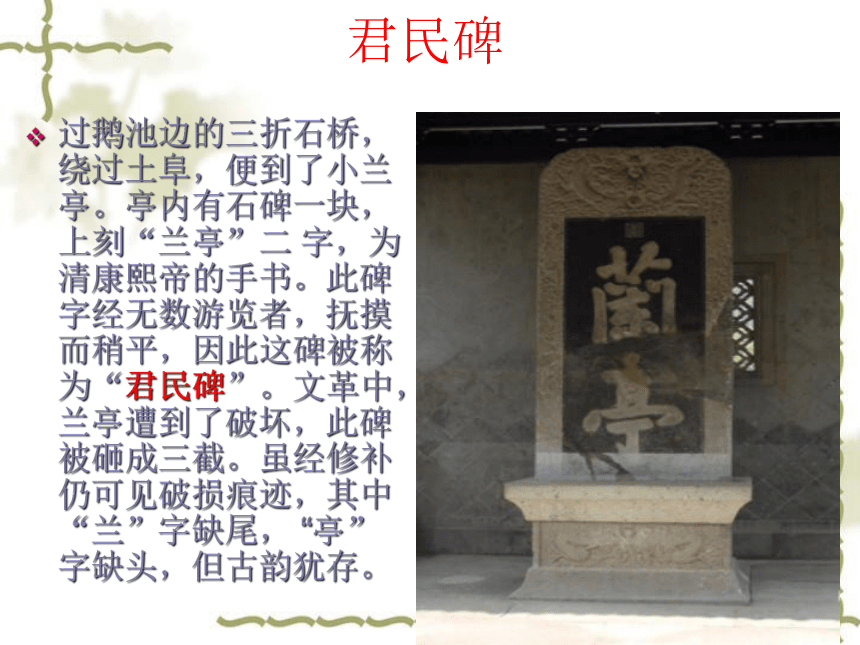

君民碑

过鹅池边的三折石桥,绕过土阜,便到了小兰亭。亭内有石碑一块,上刻“兰亭”二 字,为清康熙帝的手书。此碑字经无数游览者,抚摸而稍平,因此这碑被称为“君民碑”。文革中,兰亭遭到了破坏,此碑被砸成三截。虽经修补仍可见破损痕迹,其中“兰”字缺尾, “亭”字缺头,但古韵犹存。

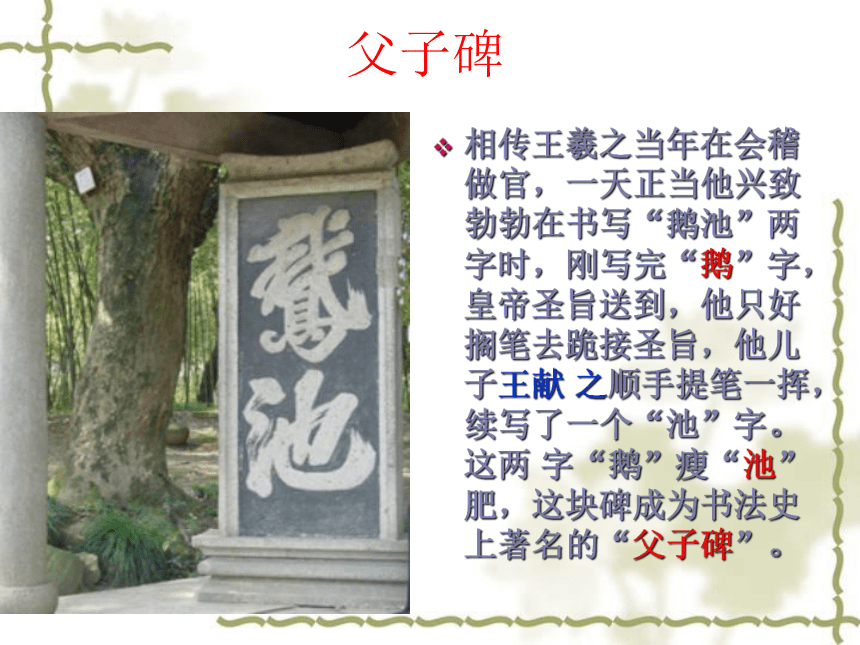

父子碑

相传王羲之当年在会稽做官,一天正当他兴致勃勃在书写“鹅池”两字时,刚写完“鹅”字,皇帝圣旨送到,他只好搁笔去跪接圣旨,他儿子王献 之顺手提笔一挥,续写了一个“池”字。这两 字“鹅”瘦“池”肥,这块碑成为书法史上著名的“父子碑”。

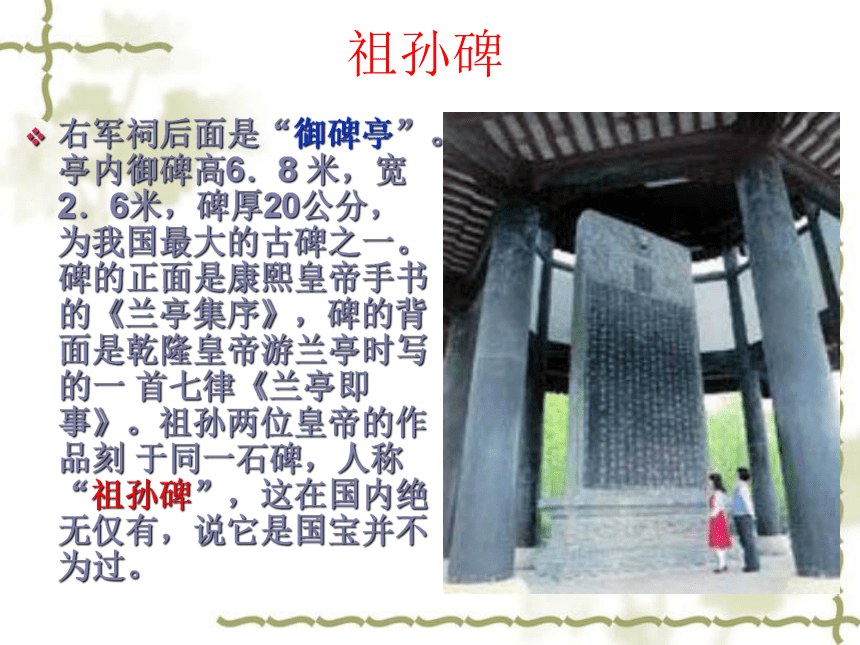

祖孙碑

右军祠后面是“御碑亭”。亭内御碑高6.8 米,宽2.6米,碑厚20公分,为我国最大的古碑之一。碑的正面是康熙皇帝手书的《兰亭集序》,碑的背面是乾隆皇帝游兰亭时写的一 首七律《兰亭即事》。祖孙两位皇帝的作品刻 于同一石碑,人称“祖孙碑”,这在国内绝无仅有,说它是国宝并不为过。

关于“序“

“序”是属于实用文体的一种,是一种写在著作或诗文前边的文章。可以记叙,可以议论,可以说明。这种“序”也叫“书序”。

后来又有了宴集序、赠序等。古人宴集时,常常一同赋诗,诗成后公推一人作序,是为宴集序,如王羲之的《兰亭集序》。又有虽无聚会,也作文相赠,以表惜别,祝愿,劝勉之意,就是赠序,如韩愈《送李愿归盘谷序》,

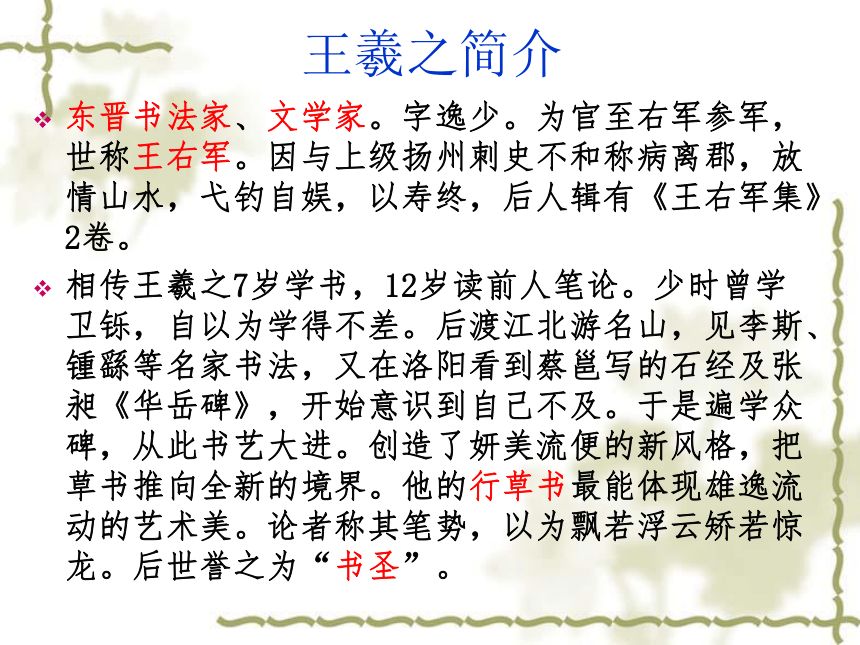

王羲之简介

东晋书法家、文学家。字逸少。为官至右军参军,世称王右军。因与上级扬州刺史不和称病离郡,放情山水,弋钓自娱,以寿终,后人辑有《王右军集》2卷。

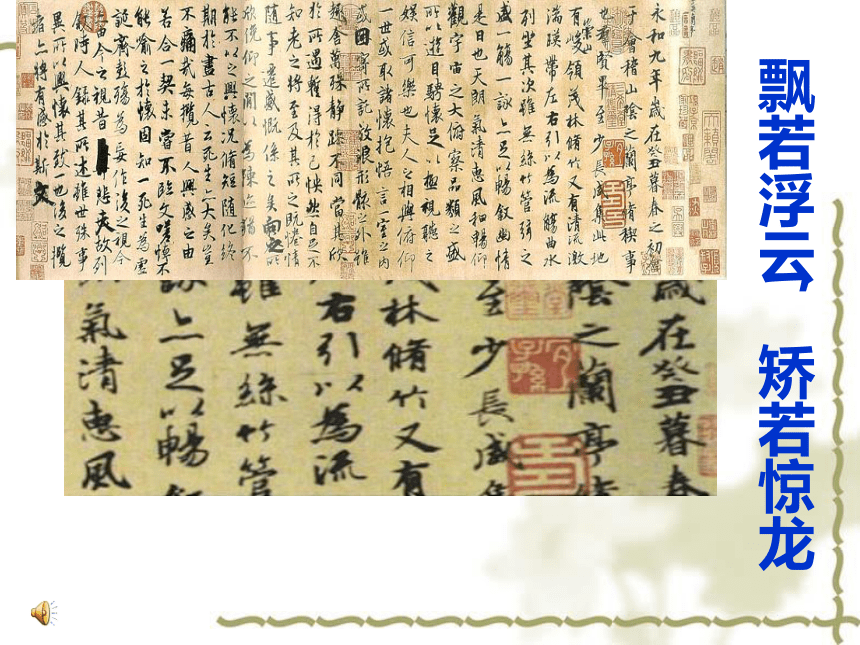

相传王羲之7岁学书,12岁读前人笔论。少时曾学卫铄,自以为学得不差。后渡江北游名山,见李斯、锺繇等名家书法,又在洛阳看到蔡邕写的石经及张昶《华岳碑》,开始意识到自己不及。于是遍学众碑,从此书艺大进。创造了妍美流便的新风格,把草书推向全新的境界。他的行草书最能体现雄逸流动的艺术美。论者称其笔势,以为飘若浮云矫若惊龙。后世誉之为“书圣”。

飘若浮云,矫若惊龙

要学会鉴赏首先就要学会“阅读”:

阅读的第一步:音读,即读准字音,读清句读

第二步:意读,即理解作品的内容,弄清 各节中的关键字、词、句的含义,进而从整体上把握全文。

第三部:情读,想象自己是文章中的人物,感受作者的情怀。

第四步:美读,即领悟作家的情感,做到婉转处,还它个委婉,激昂处还它个激昂

癸( )丑 会稽( )

修禊( ) 激湍( )

流觞( ) 形骸( )

感慨系( )之 嗟悼( )

齐彭殇( ) 若合一契( )

guǐ

Kuài jī

xì

tuān

shāng

hái

xì

jiē dào

shāng

qì

第一步:音 读

第二步:意 读

小组合作,翻译各段,注意每段中出现的实词,虚词和文言句式

第一、二段

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

永和九年,这年是癸丑年,三月之初,我们在会稽郡山阴县的兰亭集会,举行修禊活动。

这里有高山峻岭,有茂密的树林和高高的翠竹,又有清水激流,在亭子左右辉映环绕,把水引来作为流动酒杯的弯曲水道,大家依次排列,坐在曲水的旁边。

众多的的贤士都来参加,年轻的、年长的都聚集在一起。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

虽然没有管弦齐奏的盛况,可一边饮酒一边赋诗,也足以畅快地抒发幽雅情怀。

这一天,天气晴朗,和风舒畅,抬头仰望宇宙天空的广大无边,低首俯视万物品类兴盛繁茂,用来放眼纵观,驰骋胸怀,足以尽享视与听的乐事,实在是快乐啊!

第三段

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。

人们彼此相处,转瞬间就度过一生。有时倾吐志趣抱负,在家里跟朋友促膝交谈;有时借助外物寄托情怀,不受约束地放纵生活。

尽管人们的取舍千差万别,性情也有沉静躁动的差异,但当他们对接触的事物感到高兴,心里感到暂时的得意,快乐而自足,竟不觉得人生的暮年已即将到来。

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

待到对于自己所得到的事物感到厌倦,心情随当时的境况而变化,感慨随之产生了。

过去感到欢欣的事,顷刻间变成往事,对此不能不深有感触。

何况人寿命的长短随着造化而定,终有穷尽的一天。古人说:“死生也是人生的一件大事啊!”怎能不悲痛呢?

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。

每当(我)看到前人兴怀感慨的缘由,与我所感叹的好象符契一样投合,没有不对着文章而嗟叹悲伤,心里又不明白为什么会这样。

(我)本来就认为把死和生看作一样是荒诞的,把长寿和短命看成平等也是虚妄的。后人看待今天,也像今人看待从前一样。

第四段

悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

可悲啊!因此我一一记下当时参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作,即使时代不同世事变化,但人们抒发情感的原因,大致是一样的。

后代的读者,也将对这本诗文集产生一番感慨吧。

第三段:作者由和朋友的欢乐相聚联想到人生的际遇和时光的短暂,字里行间充满流连忘返的惆怅和对盛事不常的无奈。朗读时体会作者心境的变化 ,语调由第一段的清新明快而趋于和缓。

第一、二段:调应清新明快。

第四段:在“陈述”中感叹。

意 读

第三步:情 读

本文中作者的情感是怎样起伏变化的?

乐

痛

→

→

悲

问题一: 兰亭聚会,俯仰之间,“乐”在何处?

崇山峻岭 茂林修竹 清流急湍

映带左右 流觞曲水

群贤毕至,少长咸集。

人雅

景美

信

可

乐

也

天朗气清 惠风和畅

气和

观宇宙之大 察品类之盛

游目骋怀 极视听之娱

思幽

一觞一咏 畅叙幽情

地胜: 崇山峻岭 茂林修竹

清流激湍 映带左右

环境优美之乐

事趣:流觞曲水 一觞一咏

相聚诗酒之乐

时美:天朗气清 惠风和畅

气候宜人之乐

人杰:群贤毕至 少长咸集

名士相聚之乐

兴雅:仰观俯察 游目骋怀

生活美好之乐

乐

创作背景:兰亭之会

晋穆帝永和九年三月三日(上巳节),“初渡浙,便有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭修禊之礼,举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士,有“东山再起”的司徒谢安、“掷地作金石声”的辞赋家孙绰,潜心物外的高僧支遁等四十一人。这天天气很好,名士们分坐在溪水两旁,饮酒赋诗。他们做曲水流殇之饮,当时要求每人作四言、五言诗各一首。之后王羲之将诸名爵及诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

引以为流觞曲水,

列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

作者感到人贤、辰良、景美、情真、赏心、事趣六事齐臻,突出了情感的主旋律——“乐”。

人(的内心)与环境的和谐统一,也就是使人心情舒畅的境遇和生活(即幸福),达到了一个完美的境界,那确实是人的最大快乐也。

问题二:

人们常说:“好花不常开,好景不常在”,天下没有不散的筵席。”第二段中,作者表现了人生俯仰的哪些“痛”?

岂不痛哉!

感 慨 人 生

取诸怀抱,晤言一室之内

因寄所托,放浪形骸之外

夫人之相与,俯仰一世

死生亦大矣

痛

欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至

及其所知既倦,情随事迁,感慨系之矣

喜爱某物时

时过境迁时

人生易逝

欢乐易逝

生命短暂

回顾这一过程时……

面临死亡时

往昔的盛会已化为历历在目的往事,过去曾有的欢乐,已如流水向东而去——怎能不让人黯然神伤?

人总是要死亡,任何有情的生命都无法抗拒时间的无情吞噬,“死亡”是如此强大而无法抗拒,因而个体的生命在它的面前是如此的渺小而脆弱,也无法回避对“死亡”的思考,作者在对“死亡”的观照中,再次感受到人生之痛。

这种"痛"是痛什么?

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“人生苦短,命运难测”的痛惜。

问题三:

第三段"后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!"后人看待今人和今人看待古人一样,哪方面是一样的,能让作者如此悲叹?

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

古人

今人

后人

千古同悲

悲

作者所处的时代是政治极为严酷、社会极剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

佛教、道教徒总是把生死看得很虚无、很超脱,他们"一死生,齐彭殇",可我们不是神仙道人,是血肉之躯要珍惜生命,士大夫当"兼济天下",去实现自己的抱负。

千古同心,千古同慨,作者的思绪从有限转入无限,又归结到《兰亭集序》的撰集上,既点出了作序的缘起,又留下了无穷的回味。

乐 痛 悲

聚会之

死生之

千古同

作者由兰亭盛会写起,极写盛会之"乐"。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了"人生苦短,命运难测"的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。

60年代中期、郭沫若先生曾发起

一场关于《兰亭集序》真伪问题大讨

论。他认为字体、文本都不是王氏原

貌,理由之一是文章前面写极乐,突

然转为悲痛,是悲得太没道理了。

你认为呢?

作者的这种悲哀之情是否

消极悲观?

生年不满百,常怀千岁忧。昼夜苦长短,

何不秉烛游!为乐当及时,何能待来兹?

——《古诗十九首 生年不满百》

对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。

—— 曹操《短歌行》

少壮不努力,老大徒伤悲。

——汉乐府《长歌行》

莫等闲,白了少年头,空悲切!

——岳飞《满江红》

劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。

——无名氏《金缕衣》

你作为“后之览者”,读了此文,

有什么感触?

多义词练习

修

茂林修竹

重修岳阳楼

修守战之具

雨村修书二封

修身洁行

长,高

修筑,修建

修造,打造

撰写

学习,锻炼

致

所以兴怀,其致一也

假舆马者……致千里

致谢、 致敬

不爱珍器重宝肥沃之地,

以致天下之士

兴致,情怀

达到

表达,表示

招致

一

一觞一咏

夫人之相与,俯仰一世

固知一死生为虚诞

所以兴怀,其致一也

一样,相同

数量词

整个

把…看作一样

重要词句(一)

会于会稽山阴之兰亭(省主语)

群贤毕至,少长咸集:全,都。

映带(兰亭)左右(省定语)

列坐其次:旁边,水边。

所以游目骋怀:用来。

足以极视听之娱:动词,穷尽。

重要词句(二)

夫人之相与 夫:发语词。之:取独。

取诸怀抱:之于。

虽趣舍万殊 :即使。

及其所之既倦 及:等到。之:动词,到达。

终期于尽 :到。

重要词句(三)

喻之于怀 :明白。

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作 一:动词,看作一样。齐:动词,看作相等。

亦由今之视昔:通“犹”。

其致一也:情趣。

1、通假字:趣舍万殊 (“趣”通“趋”,往,取)

亦由今之视昔(“由”通“犹”,像)

2、词类活用 :

特殊文言现象

一觞一咏

足以极视听之娱

一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

其致一也

(名词活用作动词,喝酒)

(形容词活用作动词,穷尽)

(形容词活用作动词,看作相等)

(数词活用作动词,是一样的)

(数词活用作动词,看作一样)

会于会稽山阴之兰亭

当其欣于所遇

亦将有感 于斯文

引以 为流觞曲水

晤言 一室之内

死生亦大矣

特殊句式

介词结构后置句

(之)

省 略 句

(于)

判 断 句

写景状物

记会 乐

畅叙幽情

所遇既倦

兰亭集序 慨叹 所欣已陈 痛

终期于尽

昔感合一

明意 虚诞妄作 悲

重温名篇

练习: 背诵全文

每人写一句话总结自己的感悟,一起交流。

示例:

因为短暂,人生中一切欢乐和美好的东西更显得珍贵。

故事导入

知道唐高宗吗?他在临死之前泪流满面向唐太宗央求道:“父王为创立大唐,历尽艰辛,而今天下托付给你,我也放心,父王只从你这里要一样东西。” 他说:“我所要的‘兰亭’真本,可与我同去,你的意思如何?”太宗点头答应了,高宗也就一命呜呼,气绝身亡。王羲之遗世的最佳书法珍品,就这样葬入了昭陵了。此后传世的“兰亭”是“兰亭”被萧翼从王羲之的第七代孙智永禅师的弟子辩才处骗得送入太宗秘库之后,遴选善书的欧阳询、褚遂良等名家刻意临摹之作……

王羲之

学习目标

1、了解王羲之生平和写作背景, 体会作者由“乐”到“痛”到“悲”的思想感情 。

2、掌握重点文言虚词、实词和句式。

3、背诵并默写全文。

兰亭

出绍兴市区,沿着山阴路(古之“山阴道”)向西南而行,经13公里之路程,来到兰渚山下,一个如今占地面积30715平方米的书法圣地兰亭就展现在面前了。相传春秋时期越王勾践曾在此种过兰草,汉代时于此又设过驿亭,“兰亭”一名便由此而生。

君民碑

过鹅池边的三折石桥,绕过土阜,便到了小兰亭。亭内有石碑一块,上刻“兰亭”二 字,为清康熙帝的手书。此碑字经无数游览者,抚摸而稍平,因此这碑被称为“君民碑”。文革中,兰亭遭到了破坏,此碑被砸成三截。虽经修补仍可见破损痕迹,其中“兰”字缺尾, “亭”字缺头,但古韵犹存。

父子碑

相传王羲之当年在会稽做官,一天正当他兴致勃勃在书写“鹅池”两字时,刚写完“鹅”字,皇帝圣旨送到,他只好搁笔去跪接圣旨,他儿子王献 之顺手提笔一挥,续写了一个“池”字。这两 字“鹅”瘦“池”肥,这块碑成为书法史上著名的“父子碑”。

祖孙碑

右军祠后面是“御碑亭”。亭内御碑高6.8 米,宽2.6米,碑厚20公分,为我国最大的古碑之一。碑的正面是康熙皇帝手书的《兰亭集序》,碑的背面是乾隆皇帝游兰亭时写的一 首七律《兰亭即事》。祖孙两位皇帝的作品刻 于同一石碑,人称“祖孙碑”,这在国内绝无仅有,说它是国宝并不为过。

关于“序“

“序”是属于实用文体的一种,是一种写在著作或诗文前边的文章。可以记叙,可以议论,可以说明。这种“序”也叫“书序”。

后来又有了宴集序、赠序等。古人宴集时,常常一同赋诗,诗成后公推一人作序,是为宴集序,如王羲之的《兰亭集序》。又有虽无聚会,也作文相赠,以表惜别,祝愿,劝勉之意,就是赠序,如韩愈《送李愿归盘谷序》,

王羲之简介

东晋书法家、文学家。字逸少。为官至右军参军,世称王右军。因与上级扬州刺史不和称病离郡,放情山水,弋钓自娱,以寿终,后人辑有《王右军集》2卷。

相传王羲之7岁学书,12岁读前人笔论。少时曾学卫铄,自以为学得不差。后渡江北游名山,见李斯、锺繇等名家书法,又在洛阳看到蔡邕写的石经及张昶《华岳碑》,开始意识到自己不及。于是遍学众碑,从此书艺大进。创造了妍美流便的新风格,把草书推向全新的境界。他的行草书最能体现雄逸流动的艺术美。论者称其笔势,以为飘若浮云矫若惊龙。后世誉之为“书圣”。

飘若浮云,矫若惊龙

要学会鉴赏首先就要学会“阅读”:

阅读的第一步:音读,即读准字音,读清句读

第二步:意读,即理解作品的内容,弄清 各节中的关键字、词、句的含义,进而从整体上把握全文。

第三部:情读,想象自己是文章中的人物,感受作者的情怀。

第四步:美读,即领悟作家的情感,做到婉转处,还它个委婉,激昂处还它个激昂

癸( )丑 会稽( )

修禊( ) 激湍( )

流觞( ) 形骸( )

感慨系( )之 嗟悼( )

齐彭殇( ) 若合一契( )

guǐ

Kuài jī

xì

tuān

shāng

hái

xì

jiē dào

shāng

qì

第一步:音 读

第二步:意 读

小组合作,翻译各段,注意每段中出现的实词,虚词和文言句式

第一、二段

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

永和九年,这年是癸丑年,三月之初,我们在会稽郡山阴县的兰亭集会,举行修禊活动。

这里有高山峻岭,有茂密的树林和高高的翠竹,又有清水激流,在亭子左右辉映环绕,把水引来作为流动酒杯的弯曲水道,大家依次排列,坐在曲水的旁边。

众多的的贤士都来参加,年轻的、年长的都聚集在一起。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

虽然没有管弦齐奏的盛况,可一边饮酒一边赋诗,也足以畅快地抒发幽雅情怀。

这一天,天气晴朗,和风舒畅,抬头仰望宇宙天空的广大无边,低首俯视万物品类兴盛繁茂,用来放眼纵观,驰骋胸怀,足以尽享视与听的乐事,实在是快乐啊!

第三段

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。

人们彼此相处,转瞬间就度过一生。有时倾吐志趣抱负,在家里跟朋友促膝交谈;有时借助外物寄托情怀,不受约束地放纵生活。

尽管人们的取舍千差万别,性情也有沉静躁动的差异,但当他们对接触的事物感到高兴,心里感到暂时的得意,快乐而自足,竟不觉得人生的暮年已即将到来。

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

待到对于自己所得到的事物感到厌倦,心情随当时的境况而变化,感慨随之产生了。

过去感到欢欣的事,顷刻间变成往事,对此不能不深有感触。

何况人寿命的长短随着造化而定,终有穷尽的一天。古人说:“死生也是人生的一件大事啊!”怎能不悲痛呢?

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。

每当(我)看到前人兴怀感慨的缘由,与我所感叹的好象符契一样投合,没有不对着文章而嗟叹悲伤,心里又不明白为什么会这样。

(我)本来就认为把死和生看作一样是荒诞的,把长寿和短命看成平等也是虚妄的。后人看待今天,也像今人看待从前一样。

第四段

悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

可悲啊!因此我一一记下当时参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作,即使时代不同世事变化,但人们抒发情感的原因,大致是一样的。

后代的读者,也将对这本诗文集产生一番感慨吧。

第三段:作者由和朋友的欢乐相聚联想到人生的际遇和时光的短暂,字里行间充满流连忘返的惆怅和对盛事不常的无奈。朗读时体会作者心境的变化 ,语调由第一段的清新明快而趋于和缓。

第一、二段:调应清新明快。

第四段:在“陈述”中感叹。

意 读

第三步:情 读

本文中作者的情感是怎样起伏变化的?

乐

痛

→

→

悲

问题一: 兰亭聚会,俯仰之间,“乐”在何处?

崇山峻岭 茂林修竹 清流急湍

映带左右 流觞曲水

群贤毕至,少长咸集。

人雅

景美

信

可

乐

也

天朗气清 惠风和畅

气和

观宇宙之大 察品类之盛

游目骋怀 极视听之娱

思幽

一觞一咏 畅叙幽情

地胜: 崇山峻岭 茂林修竹

清流激湍 映带左右

环境优美之乐

事趣:流觞曲水 一觞一咏

相聚诗酒之乐

时美:天朗气清 惠风和畅

气候宜人之乐

人杰:群贤毕至 少长咸集

名士相聚之乐

兴雅:仰观俯察 游目骋怀

生活美好之乐

乐

创作背景:兰亭之会

晋穆帝永和九年三月三日(上巳节),“初渡浙,便有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭修禊之礼,举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士,有“东山再起”的司徒谢安、“掷地作金石声”的辞赋家孙绰,潜心物外的高僧支遁等四十一人。这天天气很好,名士们分坐在溪水两旁,饮酒赋诗。他们做曲水流殇之饮,当时要求每人作四言、五言诗各一首。之后王羲之将诸名爵及诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

引以为流觞曲水,

列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

作者感到人贤、辰良、景美、情真、赏心、事趣六事齐臻,突出了情感的主旋律——“乐”。

人(的内心)与环境的和谐统一,也就是使人心情舒畅的境遇和生活(即幸福),达到了一个完美的境界,那确实是人的最大快乐也。

问题二:

人们常说:“好花不常开,好景不常在”,天下没有不散的筵席。”第二段中,作者表现了人生俯仰的哪些“痛”?

岂不痛哉!

感 慨 人 生

取诸怀抱,晤言一室之内

因寄所托,放浪形骸之外

夫人之相与,俯仰一世

死生亦大矣

痛

欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至

及其所知既倦,情随事迁,感慨系之矣

喜爱某物时

时过境迁时

人生易逝

欢乐易逝

生命短暂

回顾这一过程时……

面临死亡时

往昔的盛会已化为历历在目的往事,过去曾有的欢乐,已如流水向东而去——怎能不让人黯然神伤?

人总是要死亡,任何有情的生命都无法抗拒时间的无情吞噬,“死亡”是如此强大而无法抗拒,因而个体的生命在它的面前是如此的渺小而脆弱,也无法回避对“死亡”的思考,作者在对“死亡”的观照中,再次感受到人生之痛。

这种"痛"是痛什么?

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“人生苦短,命运难测”的痛惜。

问题三:

第三段"后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!"后人看待今人和今人看待古人一样,哪方面是一样的,能让作者如此悲叹?

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

古人

今人

后人

千古同悲

悲

作者所处的时代是政治极为严酷、社会极剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

佛教、道教徒总是把生死看得很虚无、很超脱,他们"一死生,齐彭殇",可我们不是神仙道人,是血肉之躯要珍惜生命,士大夫当"兼济天下",去实现自己的抱负。

千古同心,千古同慨,作者的思绪从有限转入无限,又归结到《兰亭集序》的撰集上,既点出了作序的缘起,又留下了无穷的回味。

乐 痛 悲

聚会之

死生之

千古同

作者由兰亭盛会写起,极写盛会之"乐"。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了"人生苦短,命运难测"的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。

60年代中期、郭沫若先生曾发起

一场关于《兰亭集序》真伪问题大讨

论。他认为字体、文本都不是王氏原

貌,理由之一是文章前面写极乐,突

然转为悲痛,是悲得太没道理了。

你认为呢?

作者的这种悲哀之情是否

消极悲观?

生年不满百,常怀千岁忧。昼夜苦长短,

何不秉烛游!为乐当及时,何能待来兹?

——《古诗十九首 生年不满百》

对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。

—— 曹操《短歌行》

少壮不努力,老大徒伤悲。

——汉乐府《长歌行》

莫等闲,白了少年头,空悲切!

——岳飞《满江红》

劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。

——无名氏《金缕衣》

你作为“后之览者”,读了此文,

有什么感触?

多义词练习

修

茂林修竹

重修岳阳楼

修守战之具

雨村修书二封

修身洁行

长,高

修筑,修建

修造,打造

撰写

学习,锻炼

致

所以兴怀,其致一也

假舆马者……致千里

致谢、 致敬

不爱珍器重宝肥沃之地,

以致天下之士

兴致,情怀

达到

表达,表示

招致

一

一觞一咏

夫人之相与,俯仰一世

固知一死生为虚诞

所以兴怀,其致一也

一样,相同

数量词

整个

把…看作一样

重要词句(一)

会于会稽山阴之兰亭(省主语)

群贤毕至,少长咸集:全,都。

映带(兰亭)左右(省定语)

列坐其次:旁边,水边。

所以游目骋怀:用来。

足以极视听之娱:动词,穷尽。

重要词句(二)

夫人之相与 夫:发语词。之:取独。

取诸怀抱:之于。

虽趣舍万殊 :即使。

及其所之既倦 及:等到。之:动词,到达。

终期于尽 :到。

重要词句(三)

喻之于怀 :明白。

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作 一:动词,看作一样。齐:动词,看作相等。

亦由今之视昔:通“犹”。

其致一也:情趣。

1、通假字:趣舍万殊 (“趣”通“趋”,往,取)

亦由今之视昔(“由”通“犹”,像)

2、词类活用 :

特殊文言现象

一觞一咏

足以极视听之娱

一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

其致一也

(名词活用作动词,喝酒)

(形容词活用作动词,穷尽)

(形容词活用作动词,看作相等)

(数词活用作动词,是一样的)

(数词活用作动词,看作一样)

会于会稽山阴之兰亭

当其欣于所遇

亦将有感 于斯文

引以 为流觞曲水

晤言 一室之内

死生亦大矣

特殊句式

介词结构后置句

(之)

省 略 句

(于)

判 断 句

写景状物

记会 乐

畅叙幽情

所遇既倦

兰亭集序 慨叹 所欣已陈 痛

终期于尽

昔感合一

明意 虚诞妄作 悲

重温名篇

练习: 背诵全文

每人写一句话总结自己的感悟,一起交流。

示例:

因为短暂,人生中一切欢乐和美好的东西更显得珍贵。