2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册6.1《 记念刘和珍君》教学设计

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册6.1《 记念刘和珍君》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 23.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-23 16:06:33 | ||

图片预览

文档简介

《记念刘和珍君》公开课教学设计

【教学目标】

整体感知课文,理清文章思路,感知课文内容,领会课文的中心意思。

局部探讨课文,总结概括刘和珍的形象特征,学习鲁迅刻画人物的方法。

分析文中提到的几类型人以及作者对他们的情感态度,并明确作者对徒手请愿教训和意义的认识,进而理解文章的主题

反复朗读课文,学习爱国青年学生高度的社会责任感和勇敢精神,感受鲁迅刚正的性格和高度的社会责任感,感受鲁迅抒发复杂情感的多样方式。

【教学重点】

感知课文内容,理清文章思路,深入理解文意和作者的思想感情。

【教学难点】

局部探讨课文,总结概括刘和珍的形象特征,学习鲁迅刻画人物的方法。

【教学过程】

第一课时

一、导入新课

“三一八”惨案当噩耗传来的时候,鲁迅正在写《无花的蔷薇》,他怀着满腔的悲愤,当天晚上就写下了该文的4-9则,揭露控诉反动派的这一暴行,并指出:“如此残虐险狠的行为,不但在禽兽中所未曾见,便是在人类中也极少有的”。“这不是一件事的结束,而是一件事的开头。墨写的谎言,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息。”后来,鲁迅又相继写了《死地》《可惨与可笑》等文。4月1日,写下了著名的《记念刘和珍君》,后收在《华盖集续编》。

二、解读题目

字义理解:

“记”:相当于“纪”,在白话文刚刚兴起时,人们有时不能严格界定字词。也有一说,认为鲁迅曾留学日本,他的用语用词受到过日文的影响。“记念”一词来自日文,义同中文的纪念。 “记念”说明本文是一篇写人叙事类的散文。

君:对刘和珍的尊称。

读题设疑,览文自答

(1)刘和珍是谁?3—5节

(2)为什么要记念她?1—2节

(3)写这篇文章的目的和意义是什么?6—7节

【活动一】认识刘和珍

鲁迅对刘和珍印象如何?

【明确】微笑、和蔼、温和。

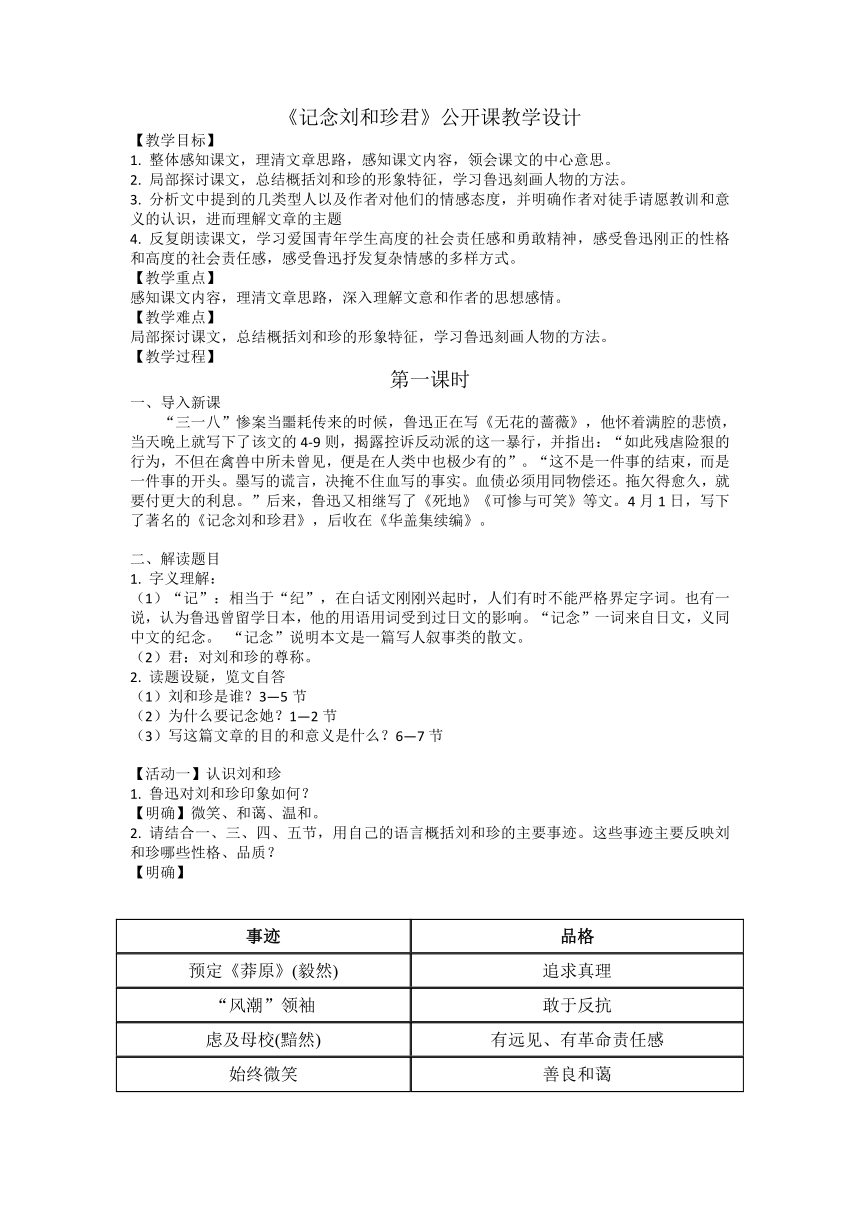

请结合一、三、四、五节,用自己的语言概括刘和珍的主要事迹。这些事迹主要反映刘和珍哪些性格、品质?

【明确】

事迹 品格

预定《莽原》(毅然) 追求真理

“风潮”领袖 敢于反抗

虑及母校(黯然) 有远见、有革命责任感

始终微笑 善良和蔼

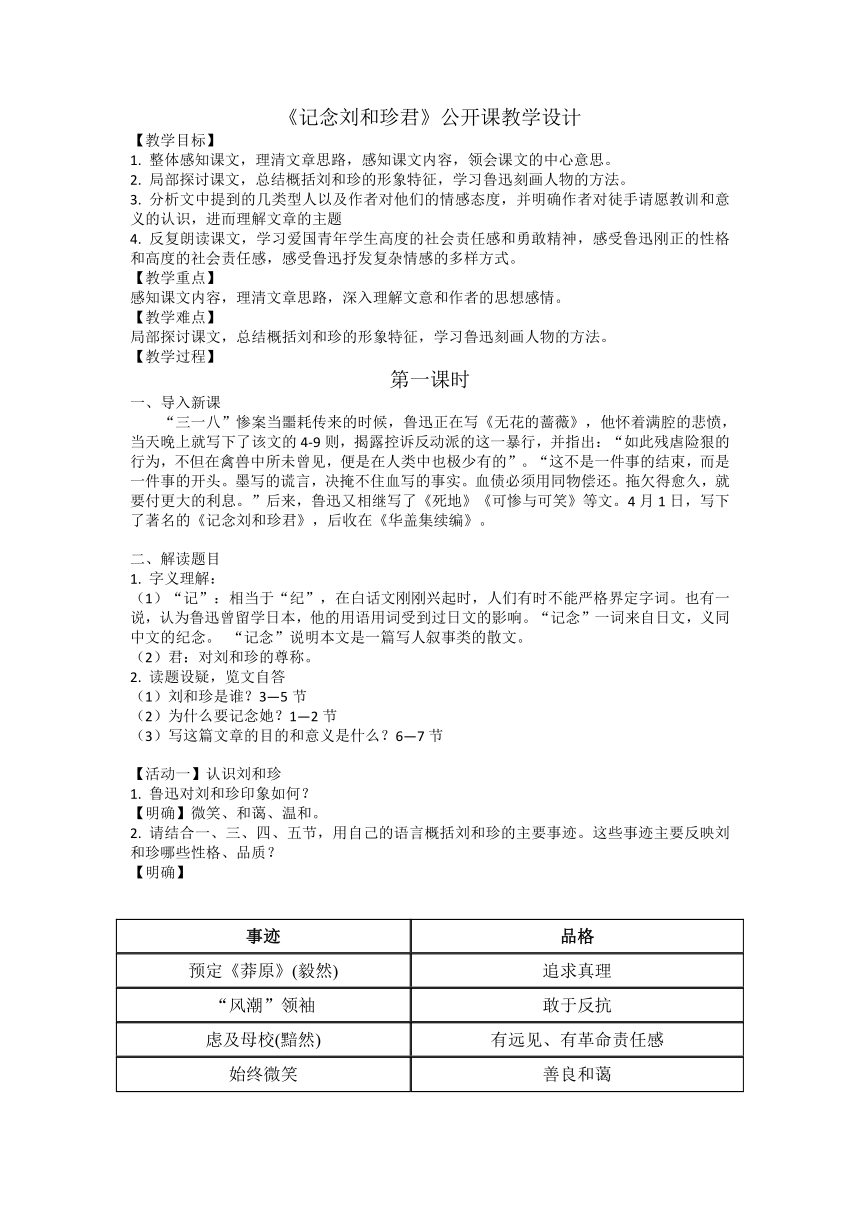

府门前喋血(欣然) 勇敢坚强、不畏生死

难中求助 从容善良

【补充资料】

刘和珍,江西南昌人。刘和珍出生于贫民,1918年秋以优异成绩考入南昌女子师范学校。时值“五四”运动前夕,她受到革命思潮影响 。1923年秋来到北京,考入国立北京女子高等师范预科,后升入女师大英语系。由于她思想进步,成绩优异,善于团结同学,深受同学们的尊敬和信赖,被大家推选为女师大学生自治会主席。1924年11月爆发了驱逐反动校长杨荫榆的著名的“女师大风潮”,刘和珍是主要组织者和参加者。 1926年3月18日,她不顾感冒呕吐,手擎校旗,带领女师大的学生参加游行示威,在执政府前被军警开枪射击并棒击致死,年仅22岁。

总结填空:刘和珍是一个 的青年学生。

【活动二】探讨刘和珍惨案

看惨象

(1)刘和珍等人是怎样遇难的?作者为什么“目不忍视”?

【资料链接】

资料一:1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,造成屠杀爱国人民的“三·一八”惨案。

资料二:据当时报纸披露,执政府于3月17日夜开会,进行部署,还预备了数十具棺材。段祺瑞还对卫队旅军官说:“你去告诉卫队旅官兵,(杀了人)我不但不惩罚他们,我还要赏他们呢!这一群土匪学生……”

【明确】

刘和珍及两救助女伴遇害,两死一伤。

下劣——请愿、女生、执政府前、从背部入、手枪

凶残——徒手、穿心肺、穿胸、立仆

虐杀——棍棒伤痕、头部胸部猛击

(2)作者为什么要如此详细地写惨案的细节?

【明确】

表现爱国学生的英勇壮举

揭露反动军阀的凶残暴虐

听流言

流言有哪些?

【明确】

流言:暴徒、受人利用、莫名其妙、没有审判力

(2)事实上,这些青年是什么样的人?

毅然——坚定追求进步思想

黯然——富有斗争精神、有责任感

欣然——爱国热忱、赤子之心

始终微笑态度很温和——温和善良

(3)作者为什么“耳不忍闻”?

【明确】

掩盖真相、推卸责任、混淆视听

析沉默

“我”无话可说,民族默无声息,简要分析两种沉默包含的情感是否一样?

【明确】不一样。

“我”无话可说——悲哀尊敬、痛恨愤怒、失望期望交织,情太重太深而无言以对。

民族默无声息——野蛮而严密的专制下害怕、淡漠、麻木

寻出路

在沉默中“爆发”需要注意些什么?

【明确】

不赞成徒手请愿;

以有限的代价换取更大的胜利——武装自己、保护自己;

血债必须用同物偿还;

扩大阵营;

……

【活动三】分析爱与愤的表达

结合一、三、四、五节内容,谈谈鲁迅是如何塑造刘和珍形象的?

【明确】

反复。表现刘和珍温和善良的性格,反衬敌人的凶残和恶毒,也表现出作者的悲愤。

片段式的白描,围绕自己和刘和珍的相识、交往,以点带面,勾勒出爱国青年的生平。

对比。一边是温暖、美好的、有生命气息的年轻女性形象,另一边则是被屠戮的身体、冰冷的尸骸,二者构成暖与冷、美与丑、生与死的强烈反差,让人在震撼中悲恸不已。

结合第四节、第五节部分语段,分析鲁迅如何表达自己悲愤的心情,总结他悲愤情感的复杂内涵。

【明确】

连用20个虚词,表意丰富。噩耗传来神速、卫队惨无人道;遇害出人意料、血的事实确凿;敌人凶残恶毒 、文人卑鄙无耻。

反复。敲响民族存亡的警钟,呼唤着革命的到来。强烈地抒发了鲁迅深沉、激越的感情。

反语。讽刺反动军阀和帝国主义欺凌屠戮爱国民众的暴行,鞭挞了他们的卑劣无耻。

类比。把中外反动派的罪恶暴行与“三一八”屠杀女学生这件事作类比,加以揭露和讽刺。

第二课时

【活动一】纪念刘和珍

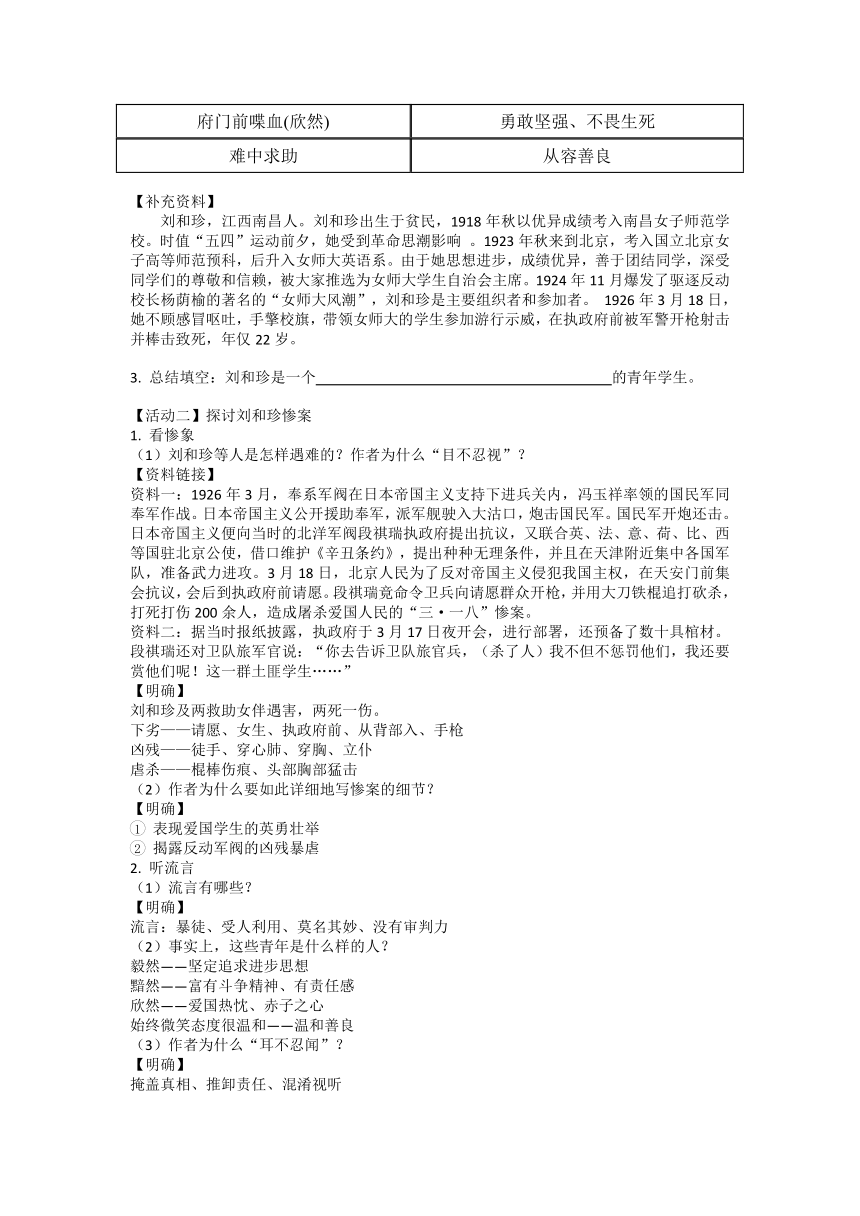

文章第一节一共写了几类人?作者对他们的态度和感情怎样?由此能否推出作者的写作目的?

【明确】

三类人 态度和感情 写作目的

爱国青年 哀痛、尊敬 无比沉痛地悼念刘和珍等遇害青年,奉献他的悲哀和尊敬

杀人者、反动政府 嘲讽、愤怒 愤怒地控诉段政府虐杀爱国青年的暴行

所谓学者文人 (流言家、有恶意的闲人) 嘲讽、痛恨 痛斥走狗文人下劣无耻的流言

第二节写到了哪两种人?作者对其的态度是怎样的?

【明确】

哀痛者和幸福者:为人民苦难而哀痛的人,以能为人民谋幸福为幸福的人——敬佩崇敬;

庸人:有是非观,但是容易忘记烈士鲜血的人——哀伤唤醒。

【活动二】鲁迅的“说”与“不说”

在第一、二节中有多处类似“我也早觉得有写一点东西的必要了”的话,这分别体现了作者怎样的感情?

【明确】祭奠死难者,唤醒麻木的灵魂。鲁迅正是看到多数“庸人”的愚弱之处,觉得“正有写点东西”的必要提醒“庸人”不能忘记历史,忘记血债,以此来疗救“庸人”麻木的精神世界。

文章反复提到“有写一点东西的必要”,又说“我实在无话可说”,该如何理解?

【明确】

①更深入地体会到浓黑的悲凉“非人间”

②警告反动军阀,不要肆无忌惮杀人高兴的太早,血债一定血来还;

③因不能用更好的形式纪念烈士感到深深愧疚。

【活动三】民族魂的爱与悲

【英雄代表】

鲁迅——哀其不幸怒其不争

周恩来——为中华之崛起而读书

邓稼先——不到35岁投身核事业,消失28年,回家时仅剩一年寿命

袁隆平——中国人的饭碗要牢牢掌握到自己手上去

讨论:这些人身上的共性有哪些?

【小结】

“没有伟大人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大人物而不知拥护、爱戴、崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。”

——郁达夫

第三课时

【活动一】总结请愿教训

鲁迅支不支持徒手请愿?从哪些句子可以看出来?

【明确】

不支持

“有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。”

“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手?”

鲁迅认为“三·一八”惨案给我们的教训是什么?

【明确】

①在反动派眼里不算什么

②少数人的请愿对黑暗的中国起不了作用

③唤不醒庸人的觉悟

【资料链接】

鲁迅自己在《空谈》一文中所写:请愿的事,我一向就不以为然的,但并非因为怕有三月十八日那样的惨杀。那样的惨杀,我实在没有梦想到,虽然我向来常以“刀笔吏”的意思来窥测我们中国人。我只知道他们麻木,没有良心,不足与言,而况是请愿,而况又是徒手,却没有料到有这么阴毒与凶残。能逆料的,大概只有段祺瑞,贾德耀,章士钊和他们的同类罢。四十七个男女青年的生命,完全是被骗去的,简直是诱杀。

【活动二】品味请愿意义

鲁迅认为刘和珍等的流血牺牲,意义如何?

【明确】

①一般的民众(苟活着),会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;

②而真正的革命者(真的猛士),将因受到激励而更加奋勇前进。

结合整篇文章归纳鲁迅对此次情愿的情感脉络。

【明确】悲——愤——反思——激励

【活动三】心中的鲁迅

鲁迅的名言(朗诵、摘抄)

(1)横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

(2)寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

(3)无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。

(4)人生最苦痛的是梦醒了无路可走。

(5)伟大的心胸,应该表现出这样的气概——用笑脸来迎接悲惨的厄运,用百倍的勇气来应付一切的不幸。

(6)唯有民魂是值得宝贵的,唯有它发扬起来,中国才有真进步。

(7)有缺点的战士终究是战士,宝贵的苍蝇也终究不过是苍蝇。

(8)勇者愤怒,抽刃向更强者;怯者愤怒,却抽刃向更弱者。不可救药的民族中,一定有许多英雄,专向孩子们瞪眼。这些孱头们。

(9)在运动会上,优胜者固然可敬,但那虽然落后而仍非跑到终点不止的竞技者和见了这样竞技者而肃然不笑的看客,乃正是中国将来的脊梁。

别样鲁迅

钱理群:“对生命的关爱,是鲁迅思想的一个亮点,一个底色。”

周海婴:“或许是由于政治需要,很长一段时间,父亲的形象都被塑造为横眉冷对,好像不横眉冷对就不是真正的鲁迅、社会需要的鲁迅。的确,鲁迅是爱憎分明的,但不等于说鲁迅没有普通人的情感,没有他温和、慈爱的那一面。我后来也问过叔叔好多次:你有没有看见过我爸爸发脾气的样子?他说从来没有。”

巴金《悼鲁迅先生》:

鲁迅先生的人格比他的作品更伟大。

在民族解放运动中,他是一个伟大的战士;

在人类解放运动中,他是一个勇敢的先驱。

二三十年里他正义的呼声响彻了中国的暗夜,

在荆棘遍地的荒野中,他高举着思想的火炬,

领导无数的青年向着遥远的一线亮光前进。

请你用几个词概括一下你心目中的鲁迅先生。

【小结】

一篇声讨反动势力的战斗檄文,

一曲颂扬“为中国而死的中国的青年”的悲壮战歌,

一声唤醒庸人大众的沉重呐喊,

一支激励仁人志士“更奋然而前行”的深沉号角。

【教学目标】

整体感知课文,理清文章思路,感知课文内容,领会课文的中心意思。

局部探讨课文,总结概括刘和珍的形象特征,学习鲁迅刻画人物的方法。

分析文中提到的几类型人以及作者对他们的情感态度,并明确作者对徒手请愿教训和意义的认识,进而理解文章的主题

反复朗读课文,学习爱国青年学生高度的社会责任感和勇敢精神,感受鲁迅刚正的性格和高度的社会责任感,感受鲁迅抒发复杂情感的多样方式。

【教学重点】

感知课文内容,理清文章思路,深入理解文意和作者的思想感情。

【教学难点】

局部探讨课文,总结概括刘和珍的形象特征,学习鲁迅刻画人物的方法。

【教学过程】

第一课时

一、导入新课

“三一八”惨案当噩耗传来的时候,鲁迅正在写《无花的蔷薇》,他怀着满腔的悲愤,当天晚上就写下了该文的4-9则,揭露控诉反动派的这一暴行,并指出:“如此残虐险狠的行为,不但在禽兽中所未曾见,便是在人类中也极少有的”。“这不是一件事的结束,而是一件事的开头。墨写的谎言,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息。”后来,鲁迅又相继写了《死地》《可惨与可笑》等文。4月1日,写下了著名的《记念刘和珍君》,后收在《华盖集续编》。

二、解读题目

字义理解:

“记”:相当于“纪”,在白话文刚刚兴起时,人们有时不能严格界定字词。也有一说,认为鲁迅曾留学日本,他的用语用词受到过日文的影响。“记念”一词来自日文,义同中文的纪念。 “记念”说明本文是一篇写人叙事类的散文。

君:对刘和珍的尊称。

读题设疑,览文自答

(1)刘和珍是谁?3—5节

(2)为什么要记念她?1—2节

(3)写这篇文章的目的和意义是什么?6—7节

【活动一】认识刘和珍

鲁迅对刘和珍印象如何?

【明确】微笑、和蔼、温和。

请结合一、三、四、五节,用自己的语言概括刘和珍的主要事迹。这些事迹主要反映刘和珍哪些性格、品质?

【明确】

事迹 品格

预定《莽原》(毅然) 追求真理

“风潮”领袖 敢于反抗

虑及母校(黯然) 有远见、有革命责任感

始终微笑 善良和蔼

府门前喋血(欣然) 勇敢坚强、不畏生死

难中求助 从容善良

【补充资料】

刘和珍,江西南昌人。刘和珍出生于贫民,1918年秋以优异成绩考入南昌女子师范学校。时值“五四”运动前夕,她受到革命思潮影响 。1923年秋来到北京,考入国立北京女子高等师范预科,后升入女师大英语系。由于她思想进步,成绩优异,善于团结同学,深受同学们的尊敬和信赖,被大家推选为女师大学生自治会主席。1924年11月爆发了驱逐反动校长杨荫榆的著名的“女师大风潮”,刘和珍是主要组织者和参加者。 1926年3月18日,她不顾感冒呕吐,手擎校旗,带领女师大的学生参加游行示威,在执政府前被军警开枪射击并棒击致死,年仅22岁。

总结填空:刘和珍是一个 的青年学生。

【活动二】探讨刘和珍惨案

看惨象

(1)刘和珍等人是怎样遇难的?作者为什么“目不忍视”?

【资料链接】

资料一:1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,造成屠杀爱国人民的“三·一八”惨案。

资料二:据当时报纸披露,执政府于3月17日夜开会,进行部署,还预备了数十具棺材。段祺瑞还对卫队旅军官说:“你去告诉卫队旅官兵,(杀了人)我不但不惩罚他们,我还要赏他们呢!这一群土匪学生……”

【明确】

刘和珍及两救助女伴遇害,两死一伤。

下劣——请愿、女生、执政府前、从背部入、手枪

凶残——徒手、穿心肺、穿胸、立仆

虐杀——棍棒伤痕、头部胸部猛击

(2)作者为什么要如此详细地写惨案的细节?

【明确】

表现爱国学生的英勇壮举

揭露反动军阀的凶残暴虐

听流言

流言有哪些?

【明确】

流言:暴徒、受人利用、莫名其妙、没有审判力

(2)事实上,这些青年是什么样的人?

毅然——坚定追求进步思想

黯然——富有斗争精神、有责任感

欣然——爱国热忱、赤子之心

始终微笑态度很温和——温和善良

(3)作者为什么“耳不忍闻”?

【明确】

掩盖真相、推卸责任、混淆视听

析沉默

“我”无话可说,民族默无声息,简要分析两种沉默包含的情感是否一样?

【明确】不一样。

“我”无话可说——悲哀尊敬、痛恨愤怒、失望期望交织,情太重太深而无言以对。

民族默无声息——野蛮而严密的专制下害怕、淡漠、麻木

寻出路

在沉默中“爆发”需要注意些什么?

【明确】

不赞成徒手请愿;

以有限的代价换取更大的胜利——武装自己、保护自己;

血债必须用同物偿还;

扩大阵营;

……

【活动三】分析爱与愤的表达

结合一、三、四、五节内容,谈谈鲁迅是如何塑造刘和珍形象的?

【明确】

反复。表现刘和珍温和善良的性格,反衬敌人的凶残和恶毒,也表现出作者的悲愤。

片段式的白描,围绕自己和刘和珍的相识、交往,以点带面,勾勒出爱国青年的生平。

对比。一边是温暖、美好的、有生命气息的年轻女性形象,另一边则是被屠戮的身体、冰冷的尸骸,二者构成暖与冷、美与丑、生与死的强烈反差,让人在震撼中悲恸不已。

结合第四节、第五节部分语段,分析鲁迅如何表达自己悲愤的心情,总结他悲愤情感的复杂内涵。

【明确】

连用20个虚词,表意丰富。噩耗传来神速、卫队惨无人道;遇害出人意料、血的事实确凿;敌人凶残恶毒 、文人卑鄙无耻。

反复。敲响民族存亡的警钟,呼唤着革命的到来。强烈地抒发了鲁迅深沉、激越的感情。

反语。讽刺反动军阀和帝国主义欺凌屠戮爱国民众的暴行,鞭挞了他们的卑劣无耻。

类比。把中外反动派的罪恶暴行与“三一八”屠杀女学生这件事作类比,加以揭露和讽刺。

第二课时

【活动一】纪念刘和珍

文章第一节一共写了几类人?作者对他们的态度和感情怎样?由此能否推出作者的写作目的?

【明确】

三类人 态度和感情 写作目的

爱国青年 哀痛、尊敬 无比沉痛地悼念刘和珍等遇害青年,奉献他的悲哀和尊敬

杀人者、反动政府 嘲讽、愤怒 愤怒地控诉段政府虐杀爱国青年的暴行

所谓学者文人 (流言家、有恶意的闲人) 嘲讽、痛恨 痛斥走狗文人下劣无耻的流言

第二节写到了哪两种人?作者对其的态度是怎样的?

【明确】

哀痛者和幸福者:为人民苦难而哀痛的人,以能为人民谋幸福为幸福的人——敬佩崇敬;

庸人:有是非观,但是容易忘记烈士鲜血的人——哀伤唤醒。

【活动二】鲁迅的“说”与“不说”

在第一、二节中有多处类似“我也早觉得有写一点东西的必要了”的话,这分别体现了作者怎样的感情?

【明确】祭奠死难者,唤醒麻木的灵魂。鲁迅正是看到多数“庸人”的愚弱之处,觉得“正有写点东西”的必要提醒“庸人”不能忘记历史,忘记血债,以此来疗救“庸人”麻木的精神世界。

文章反复提到“有写一点东西的必要”,又说“我实在无话可说”,该如何理解?

【明确】

①更深入地体会到浓黑的悲凉“非人间”

②警告反动军阀,不要肆无忌惮杀人高兴的太早,血债一定血来还;

③因不能用更好的形式纪念烈士感到深深愧疚。

【活动三】民族魂的爱与悲

【英雄代表】

鲁迅——哀其不幸怒其不争

周恩来——为中华之崛起而读书

邓稼先——不到35岁投身核事业,消失28年,回家时仅剩一年寿命

袁隆平——中国人的饭碗要牢牢掌握到自己手上去

讨论:这些人身上的共性有哪些?

【小结】

“没有伟大人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大人物而不知拥护、爱戴、崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。”

——郁达夫

第三课时

【活动一】总结请愿教训

鲁迅支不支持徒手请愿?从哪些句子可以看出来?

【明确】

不支持

“有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。”

“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手?”

鲁迅认为“三·一八”惨案给我们的教训是什么?

【明确】

①在反动派眼里不算什么

②少数人的请愿对黑暗的中国起不了作用

③唤不醒庸人的觉悟

【资料链接】

鲁迅自己在《空谈》一文中所写:请愿的事,我一向就不以为然的,但并非因为怕有三月十八日那样的惨杀。那样的惨杀,我实在没有梦想到,虽然我向来常以“刀笔吏”的意思来窥测我们中国人。我只知道他们麻木,没有良心,不足与言,而况是请愿,而况又是徒手,却没有料到有这么阴毒与凶残。能逆料的,大概只有段祺瑞,贾德耀,章士钊和他们的同类罢。四十七个男女青年的生命,完全是被骗去的,简直是诱杀。

【活动二】品味请愿意义

鲁迅认为刘和珍等的流血牺牲,意义如何?

【明确】

①一般的民众(苟活着),会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;

②而真正的革命者(真的猛士),将因受到激励而更加奋勇前进。

结合整篇文章归纳鲁迅对此次情愿的情感脉络。

【明确】悲——愤——反思——激励

【活动三】心中的鲁迅

鲁迅的名言(朗诵、摘抄)

(1)横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

(2)寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

(3)无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。

(4)人生最苦痛的是梦醒了无路可走。

(5)伟大的心胸,应该表现出这样的气概——用笑脸来迎接悲惨的厄运,用百倍的勇气来应付一切的不幸。

(6)唯有民魂是值得宝贵的,唯有它发扬起来,中国才有真进步。

(7)有缺点的战士终究是战士,宝贵的苍蝇也终究不过是苍蝇。

(8)勇者愤怒,抽刃向更强者;怯者愤怒,却抽刃向更弱者。不可救药的民族中,一定有许多英雄,专向孩子们瞪眼。这些孱头们。

(9)在运动会上,优胜者固然可敬,但那虽然落后而仍非跑到终点不止的竞技者和见了这样竞技者而肃然不笑的看客,乃正是中国将来的脊梁。

别样鲁迅

钱理群:“对生命的关爱,是鲁迅思想的一个亮点,一个底色。”

周海婴:“或许是由于政治需要,很长一段时间,父亲的形象都被塑造为横眉冷对,好像不横眉冷对就不是真正的鲁迅、社会需要的鲁迅。的确,鲁迅是爱憎分明的,但不等于说鲁迅没有普通人的情感,没有他温和、慈爱的那一面。我后来也问过叔叔好多次:你有没有看见过我爸爸发脾气的样子?他说从来没有。”

巴金《悼鲁迅先生》:

鲁迅先生的人格比他的作品更伟大。

在民族解放运动中,他是一个伟大的战士;

在人类解放运动中,他是一个勇敢的先驱。

二三十年里他正义的呼声响彻了中国的暗夜,

在荆棘遍地的荒野中,他高举着思想的火炬,

领导无数的青年向着遥远的一线亮光前进。

请你用几个词概括一下你心目中的鲁迅先生。

【小结】

一篇声讨反动势力的战斗檄文,

一曲颂扬“为中国而死的中国的青年”的悲壮战歌,

一声唤醒庸人大众的沉重呐喊,

一支激励仁人志士“更奋然而前行”的深沉号角。