粤教选修之《唐诗宋词元散曲选读》第3课杜甫诗五首

文档属性

| 名称 | 粤教选修之《唐诗宋词元散曲选读》第3课杜甫诗五首 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-04 08:48:52 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

第3课 杜甫诗五首

课堂互动探究

知能优化演练

第3课

杜甫诗五首

基础自主学案

美文佳作欣赏

诗苑花絮

杜甫巧配“药方”的故事

杜甫一生不得志,过着颠沛流离的生活。传说,杜甫50岁时在沙头镇定居,开了一家名为“百草堂”的中药店维持生计。由于药店买卖公道,货好价廉,闻名四方,使镇上其他药铺的老板十分嫉恨,他们串通一气,收买了一个衙门书吏,到荆南节度使卫伯玉面前去挑拨说:“杜甫自夸学问高深,不把你卫老爷放在眼里。”

诗苑花絮

卫伯玉一听书吏的话,怒不可遏,就开了一张“药方”要杜甫配齐,不然就要砸店铺。书吏手持药方赶到“百草堂”,伙计们一看药方,只见上面写着“行运早,行运迟,正行运,不行运”12个字,一个个都看呆了,不知抓什么药好。杜甫一看,知道是卫伯玉有意捉弄,他不慌不忙地抓了一片萝卜干、一块生姜芽、一粒鲜李子、一颗干僵桃交给书吏。

书吏大笑道:“你这算什么药?”

杜甫手指萝卜说:“这萝卜干,亦称‘甘萝’,甘萝12岁当丞相,难道不是行运早吗?”

他又指着生姜芽说:“这是‘姜子牙’,姜子牙83岁遇文王,是否行运迟呢?”

“这是红皮李子,”杜甫拿起一粒鲜李子说,“正是目前市场上的俏货,可说是‘正行运’吧!”

“至于这干僵桃嘛,经过霜打雪冻,入药后,只能说‘不行运’了。”

杜甫的一番解释,使书吏哑口无言。杜甫趁兴接着说:“你家老爷‘正行运’,就像这酸酸的红皮李子;我好比这僵了的桃子‘不行运’了。当今朝廷重用奸臣,‘桃代李僵’啊!”

书吏一听,气得浑身发抖,赶忙赶回去禀报。卫伯玉听完,自知不是杜甫的对手,只好作罢。

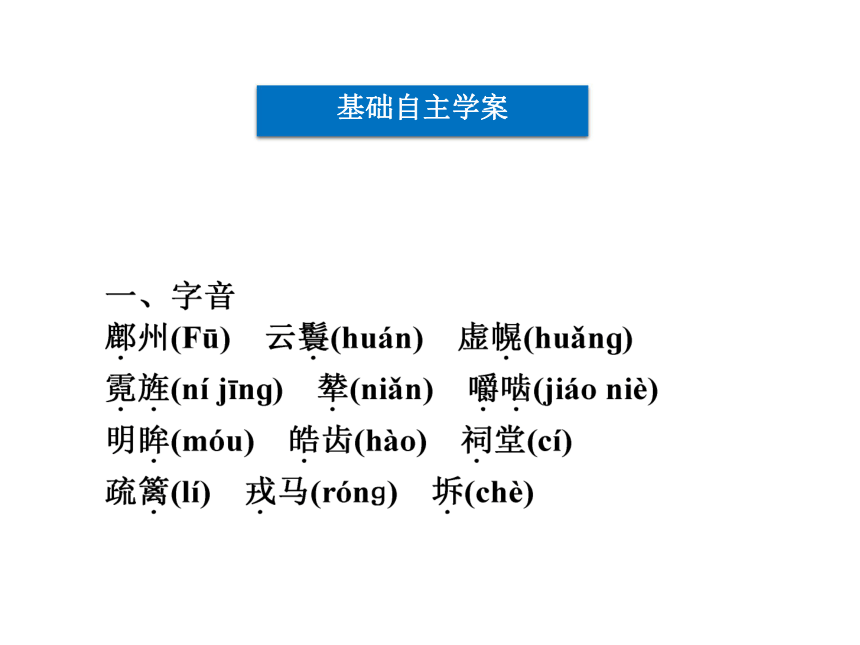

基础自主学案

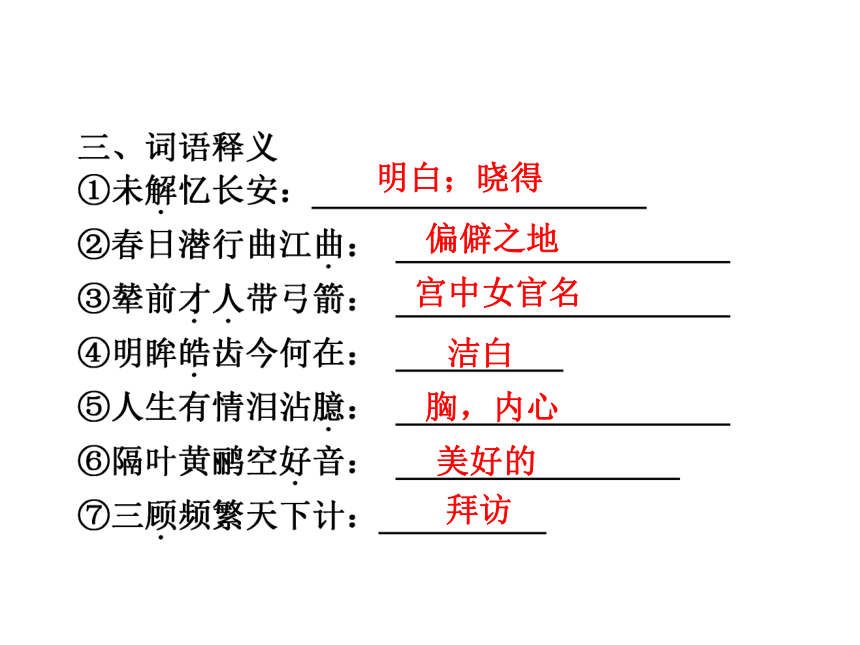

明白;晓得

偏僻之地

宫中女官名

洁白

胸,内心

美好的

拜访

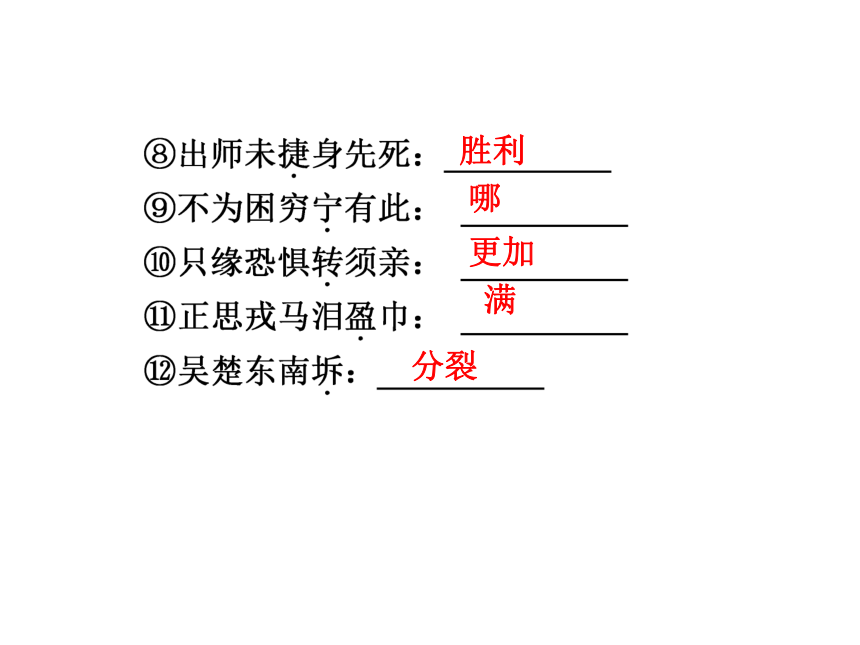

胜利

哪

更加

满

分裂

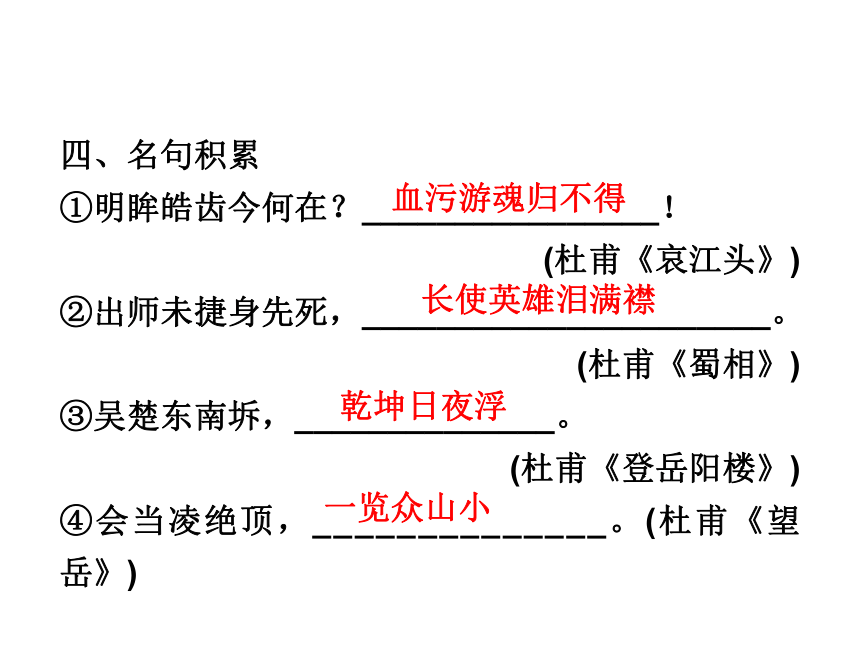

四、名句积累

①明眸皓齿今何在?________________!

(杜甫《哀江头》)

②出师未捷身先死,______________________。

(杜甫《蜀相》)

③吴楚东南坼,______________。

(杜甫《登岳阳楼》)

④会当凌绝顶,______________。(杜甫《望岳》)

血污游魂归不得

长使英雄泪满襟

乾坤日夜浮

一览众山小

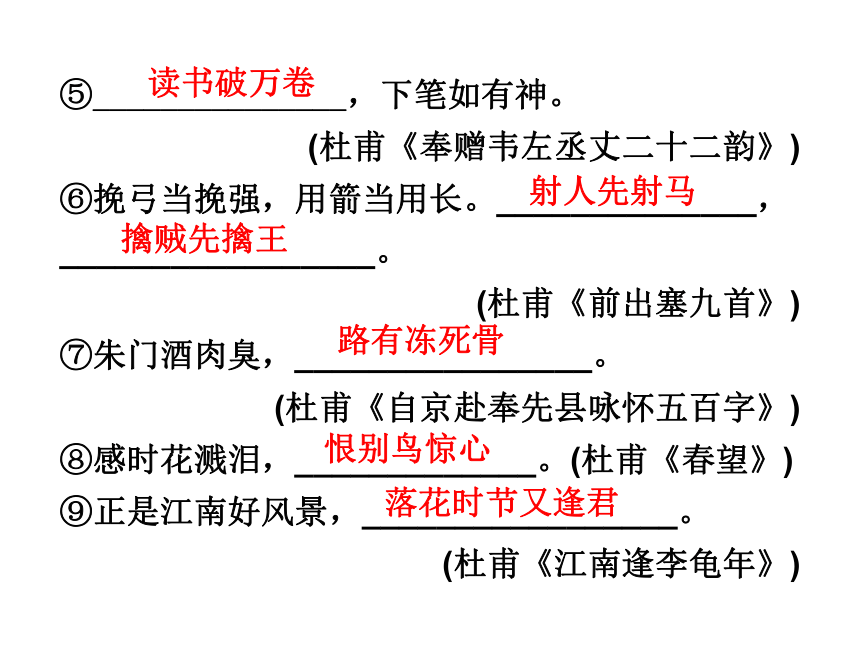

⑤_______________,下笔如有神。

(杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》)

⑥挽弓当挽强,用箭当用长。______________,

_________________。

(杜甫《前出塞九首》)

⑦朱门酒肉臭,________________。

(杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》)

⑧感时花溅泪,_____________。(杜甫《春望》)

⑨正是江南好风景,_________________。

(杜甫《江南逢李龟年》)

读书破万卷

射人先射马

擒贼先擒王

路有冻死骨

恨别鸟惊心

落花时节又逢君

⑩_________________,不尽长江滚滚来。

(杜甫《登高》)

星垂平野阔,______________。

(杜甫《旅夜书怀》)

丹青不知老将至,______________________。

(杜甫《丹青引赠曹将军霸》)

两个黄鹂鸣翠柳,__________________。

[杜甫《绝句四首(其三)》]

无边落木萧萧下

月涌大江流

富贵于我如浮云

一行白鹭上青天

白日放歌须纵酒,_____________________。

(杜甫《闻官军收河南河北》)

尔曹身与名俱灭,____________________。

(杜甫《戏为六绝句》)

_________________,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)

随风潜入夜,________________。

(杜甫《春夜喜雨》)

青春作伴好还乡

不废江河万古流

安得广厦千万间

润物细无声

露从今夜白,_____________。

(杜甫《月夜忆舍弟》)

冠盖满京华,_____________________。

(杜甫《梦李白二首》)

月是故乡明

斯人独憔悴

五、文学常识

1.走近作者

杜甫(712—770),字________,自号____________。后人又称他为杜少陵,又因他曾官至检校工部员外郎,后人又称他为杜工部。祖籍襄阳(今湖北襄樊),曾祖父时迁居巩县(今河南巩义)。

杜甫是唐代最伟大的诗人之一:

他忧国忧民,被后人称为“________”;

子美

少陵野老

诗圣

他的作品广泛而深刻地反映了时代现实,被后人称为“_______”;他的诗歌众体兼备,艺术精到,被后人称为“集大成”。杜甫诗歌题材丰富,风格多样,有着独具的特色和成就。他的作品大都收在《___________》里。

诗史

杜工部集

2.资料链接

《月夜》

此诗作于唐玄宗天宝十五载(756)。当年六月,安史叛军攻入潼关,接着进入长安,杜甫带着妻小逃到鄜州(今陕西富县),寄居在羌村。七月,肃宗即位于灵武(今属宁夏回族自治区),杜甫便于八月间离家北上延州(今陕西延安),准备赶至灵武为平叛效力,但不幸被叛军所俘,掳往长安。因杜甫原无官职,便未受囚禁。一个月夜,诗人望月生情,写下这首诗。

《哀江头》

唐肃宗至德元年(756)秋天,杜甫离开鄜州去投奔刚即位的唐肃宗,不巧,被安史叛军抓获,带到沦陷了的长安。旧地重来,触景伤怀,诗人的内心是十分痛苦的。第二年春天,诗人沿长安城东南的曲江行走,感慨万千,哀恸欲绝,《哀江头》就是当时心情的真实记录。

《蜀相》

此诗作于唐肃宗上元元年(760)。杜甫避乱成都的次年春天。安史之乱仍未平息,唐王朝仍处于风雨飘摇之中;唐肃宗信任宦官,猜忌如杜甫这样真正忧国忧民的文人。杜甫经历了一系列仕途打击,其“致君尧舜上,再使风俗淳”的理想彻底落空。诗人流落蜀地,寄人篱下,困厄穷途,对家事、国事忧心忡忡,苦闷彷徨。这段时间,他创作了一系列赞扬诸葛亮的诗篇,《蜀相》为其中最著名的一首。

《又呈吴郎》

此诗作于大历二年(767),即杜甫漂泊到四川夔州的第二年。当时,杜甫住在瀼西一处草堂(不是成都那座草堂)中。草堂前有几棵枣树,西邻的一个贫穷的寡妇常来打枣,杜甫从不干涉。后来,杜甫将草堂让给一位吴姓亲戚(即诗中吴郎),自己搬到十余里外的东屯去了。不料这位吴郎一来就在草堂外围插上篱笆,有意不让打枣。寡妇向杜甫诉说,杜甫便写了这首诗去劝告吴郎。此前杜甫给吴郎写过一首诗,所以此诗题为“又呈吴郎”。吴郎年辈比杜甫小,杜甫不说“又寄吴郎”,而有意用“呈”字,是为了让吴郎易于接受诗中所劝。

《登岳阳楼》

此诗为诗人晚年作品,是年(769)诗人已五十七岁。当时,诗人处境艰难,凄苦不堪,年老体衰,贫病交加,再加上北归无望,全家人寄居在一只小船上,沿着洞庭湖向南漂泊。

六、整体预知

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《月夜》中“今夜鄜州月,闺中只独看”运用了什么表现手法?有何好处?

【提示】 首联,诗人悬想妻子见月忆己,这正是诗人自己见月忆妻的移入。不说自己想,而说对方在想;不说自己见月思亲,却说对方见月忆人。这种化实为虚、虚实结合的艺术表现手法不但表现了诗人臻入化境的艺术技巧,而且渲染了诗人怀念亲人的真挚感情,表现了诗人对妻子的真挚而深厚的爱。

2.《哀江头》的最后四句是怎样与开头四句照应的?

【提示】 “人生有情泪沾臆,江草江花岂终极”与“江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿”呼应,这里“为谁绿”是移情于物而设问,而“岂终极”则是用反诘口吻,强调外物的无情而永恒,进而突出人生有限而多情;“黄昏胡骑尘满城,欲往城南望城北”与“少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲”照应。其中“胡骑尘满城”写出了叛军密集的巡视,营造出恐惧的气氛,这就是诗人要“吞声哭”“潜行”的原因。

3.《哀江头》中“江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿?”中“锁”字有何妙处?后一句运用了什么表现手法?主要想说明什么?

【名师点拨】 “千门”,极言宫殿之多,可以想见当时的繁华;但加一“锁”字,便将昔日的繁华和今日的萧条巧妙地构成对比。“细柳新蒲”,又是一个春天到来了,只见细柳袅袅,茵茵蒲芽,生机盎然。“为谁绿”三字陡然一转,以乐景衬哀情,含有肝肠寸断的悲痛:江山易主,旧的主人仓皇出逃,如画江山沦入敌手。面对国破家亡的现实,诗人不禁心中大恸,对往日的回忆自然而然地转入下段“忆昔”。

4.《登岳阳楼》颈联抒发了作者什么心情?试结合诗句加以具体分析。

【名师点拨】 这一句写诗人政治生活坎坷,漂泊天涯,怀才不遇的心情。“亲朋无一字”,得不到精神和物质方面的任何援助;“老病有孤舟”,从大历三年正月自夔州携带妻儿乘舟出峡以来,既“老”且“病”,漂泊于江湘一带,以舟为家,前途渺茫,何处安身!面对洞庭湖的汪洋浩渺,更加重了诗人身世的孤危感。自叙如此落寞,于诗境极闷极狭的突变与对照中寓无限情意。

[细剖·深析]

[楼主]

有人说,杜甫《月夜》一诗不仅写出亲情,还具有更普遍的典型意义,你如何认识这个问题,谈谈自己的看法。

[沙发]

这首诗全诗都在写亲情,在中国民俗和古典诗歌中,月亮是团圆的象征。唐代诗人张九龄有“海上生明月,天涯共此时”的佳句。

杜诗《月夜》描绘的是一幅月圆人不圆的画面。诗人以丰富的想像独辟蹊径,写月下思念亲人,诗人写此诗时,亲人不在身边,所以亲情是他最渴望的。我们没必要非得把任何他的诗都联系到政治上来。

[板凳]

这首诗虽只写亲情,但具有广阔的概括性和典型意义,抒发了诗人对和平生活的渴望。诗中写个人遭际,与亲人离散之痛苦,但其中所写夫妇、父子之爱已与忧君爱国、悯时伤乱之情融为一体,深刻地反映了安史之乱中人民的悲苦生活。

[三楼]

是的,我们可以结合当时的背景分析。诗人当时遭遇叛军,为叛军所俘,被掳到长安。诗人身陷敌营,失去了自由,一方面心念君王,另一方面心悬妻子。在八月的一个夜晚,一轮明月悬在中天,光辉静穆,夜凉如水,一种想念远在鄜州的妻子的感情就在他的内心汹涌起来了。于是那脍炙人口的《月夜》就流传于人间了。所以,诗歌中涌动的不仅仅是个人之亲情,而是整个社会战乱中百姓的共同心声。

知能优化演练

我眼中那些写唐诗的男子们——杜甫

余秋雨

杜甫一生,几乎都在颠沛流离中度过。安史之乱之后的中国大地,被他看了个够。他与李白很不一样,李白常常意气扬扬地佩剑求仙,一路有人接济,而他则只能为了妻小温饱屈辱奔波,有的时候甚至像难民一样不知夜宿何处。

但是,就在这种情况下,

他创造了一种稀世的伟大。

美文佳作欣赏

那就是,他为苍生大地投注了极大的关爱和同情。再小的村落,再穷的家庭,再苦的场面,都逃不过他的眼睛。他静静观看,细细倾听,长长叹息,默默流泪。他无钱无力,很难给予具体帮助,能给的帮助就是这些眼泪和随之而来的笔墨。

一种被关注的苦难就已经不是最彻底的苦难,一种被描写的苦难更加不再是无望的泥潭。中国从来没有一个文人,像杜甫那样用那么多诗句告诉全社会,苦难存在的方位和形态,苦难承受者的无辜和无奈。因此,杜甫成了中国文化史上最完整的“同情语法”的创建者。后来中国文人在面对民间疾苦时所产生的心理程序,至少有一半与他有关。

人是可塑的。一种特殊的语法能改变人们的思维,一种特殊的程序能塑造人们的人格。中国文化因为有了杜甫,增添了不少善的成分。

在我看来,这是一件真正的大事。

与这件大事相关的另一件大事是,杜甫的善,全部经由美来实现。这是很难做到的,但他做到了。在他笔下,再苦的事,再苦的景,再苦的人,再苦的心,都有美的成分。他尽力把它们挖掘出来,使美成为苦的背景,或者使苦成为美的映衬,甚至干脆把美和苦融为一体,难分难解。

试举一个最小的例子。他逃奔被擒而成了叛军的俘虏,中秋之夜在长安的俘虏营里写了一首思家诗。他在诗中想像,孩子太小不懂事,因此在这中秋之夜,只有妻子一人在抬头看月,思念自己。妻子此刻是什么模样呢?他写道:“香雾云鬓湿,清辉玉臂寒。”这寥寥几字,把嗅觉、视觉、触觉等感觉都调动起来了。为什么妻子的鬓发湿了?因为夜雾很重,她站在外面看月的时间长了,不能不湿;既然站了那么久,那么,她裸露在月光下的洁白手臂,也应该有些凉意了吧?

这样的鬓发之湿和手臂之寒,既是妻子的感觉,又包含着丈夫似幻似真的手感,实在是真切之极。当然,这种笔墨也只能极有分寸地回荡在灾难时期天各一方的夫妻之间,如果不是这样的关系,这样的时期,就会觉得有点腻味了。

——我花这么多笔墨分析两句诗,是想具体说明,杜甫是如何用美来制服苦难的。顺便也让读者领悟,他与李白又是多么不同。换了李白,绝不会那么细腻,那么静定,那么含蓄。

但是,这种风格远不是杜甫的全部。“无边落木潇潇下,不尽长江滚滚来”;“白帝城门水云外,低身直下八千尺”;“向来皓首惊万人,自倚红颜能骑射”;“云来气接巫峡长,月出寒通雪山白”……这样的诗句,连李白也要惊叹其间的浩大气魄了。

杜甫的世界,是什么都可以进入,哪儿都可以抵达的。你看,不管在哪里,“舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来”;“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”——这就是他的无限空间。

正因为这样,他的诗歌天地包罗万象,应有尽有。不仅在内容上是这样,而且在形式、技法、风格上也是这样。他成了中国古典诗歌的集大成者,既承接着他之前的一切,又开启着他之后的一切。

人世对他,那么冷酷,那么吝啬,那么荒凉;而他对人世却完全相反,竟是那么热情,那么慷慨,那么丰美。这就是杜甫。

【赏评】 余秋雨散文作品中始终贯穿着一条鲜明的主线,那就是对中国历史、中国文化的追溯、思索和反问。他的笔下的杜甫不再是单纯的书本上或诗歌题目下的一个名字,而是充满了深沉的人生经历和情感的活生生的人。同时,文章中恰当的富有诗意、表现力的语言和综合运用的对偶、排比、比喻等修辞手法,增强了语言表达的力度,构成了一种语言的气势,使语言不矫揉造作。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第3课 杜甫诗五首

课堂互动探究

知能优化演练

第3课

杜甫诗五首

基础自主学案

美文佳作欣赏

诗苑花絮

杜甫巧配“药方”的故事

杜甫一生不得志,过着颠沛流离的生活。传说,杜甫50岁时在沙头镇定居,开了一家名为“百草堂”的中药店维持生计。由于药店买卖公道,货好价廉,闻名四方,使镇上其他药铺的老板十分嫉恨,他们串通一气,收买了一个衙门书吏,到荆南节度使卫伯玉面前去挑拨说:“杜甫自夸学问高深,不把你卫老爷放在眼里。”

诗苑花絮

卫伯玉一听书吏的话,怒不可遏,就开了一张“药方”要杜甫配齐,不然就要砸店铺。书吏手持药方赶到“百草堂”,伙计们一看药方,只见上面写着“行运早,行运迟,正行运,不行运”12个字,一个个都看呆了,不知抓什么药好。杜甫一看,知道是卫伯玉有意捉弄,他不慌不忙地抓了一片萝卜干、一块生姜芽、一粒鲜李子、一颗干僵桃交给书吏。

书吏大笑道:“你这算什么药?”

杜甫手指萝卜说:“这萝卜干,亦称‘甘萝’,甘萝12岁当丞相,难道不是行运早吗?”

他又指着生姜芽说:“这是‘姜子牙’,姜子牙83岁遇文王,是否行运迟呢?”

“这是红皮李子,”杜甫拿起一粒鲜李子说,“正是目前市场上的俏货,可说是‘正行运’吧!”

“至于这干僵桃嘛,经过霜打雪冻,入药后,只能说‘不行运’了。”

杜甫的一番解释,使书吏哑口无言。杜甫趁兴接着说:“你家老爷‘正行运’,就像这酸酸的红皮李子;我好比这僵了的桃子‘不行运’了。当今朝廷重用奸臣,‘桃代李僵’啊!”

书吏一听,气得浑身发抖,赶忙赶回去禀报。卫伯玉听完,自知不是杜甫的对手,只好作罢。

基础自主学案

明白;晓得

偏僻之地

宫中女官名

洁白

胸,内心

美好的

拜访

胜利

哪

更加

满

分裂

四、名句积累

①明眸皓齿今何在?________________!

(杜甫《哀江头》)

②出师未捷身先死,______________________。

(杜甫《蜀相》)

③吴楚东南坼,______________。

(杜甫《登岳阳楼》)

④会当凌绝顶,______________。(杜甫《望岳》)

血污游魂归不得

长使英雄泪满襟

乾坤日夜浮

一览众山小

⑤_______________,下笔如有神。

(杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》)

⑥挽弓当挽强,用箭当用长。______________,

_________________。

(杜甫《前出塞九首》)

⑦朱门酒肉臭,________________。

(杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》)

⑧感时花溅泪,_____________。(杜甫《春望》)

⑨正是江南好风景,_________________。

(杜甫《江南逢李龟年》)

读书破万卷

射人先射马

擒贼先擒王

路有冻死骨

恨别鸟惊心

落花时节又逢君

⑩_________________,不尽长江滚滚来。

(杜甫《登高》)

星垂平野阔,______________。

(杜甫《旅夜书怀》)

丹青不知老将至,______________________。

(杜甫《丹青引赠曹将军霸》)

两个黄鹂鸣翠柳,__________________。

[杜甫《绝句四首(其三)》]

无边落木萧萧下

月涌大江流

富贵于我如浮云

一行白鹭上青天

白日放歌须纵酒,_____________________。

(杜甫《闻官军收河南河北》)

尔曹身与名俱灭,____________________。

(杜甫《戏为六绝句》)

_________________,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)

随风潜入夜,________________。

(杜甫《春夜喜雨》)

青春作伴好还乡

不废江河万古流

安得广厦千万间

润物细无声

露从今夜白,_____________。

(杜甫《月夜忆舍弟》)

冠盖满京华,_____________________。

(杜甫《梦李白二首》)

月是故乡明

斯人独憔悴

五、文学常识

1.走近作者

杜甫(712—770),字________,自号____________。后人又称他为杜少陵,又因他曾官至检校工部员外郎,后人又称他为杜工部。祖籍襄阳(今湖北襄樊),曾祖父时迁居巩县(今河南巩义)。

杜甫是唐代最伟大的诗人之一:

他忧国忧民,被后人称为“________”;

子美

少陵野老

诗圣

他的作品广泛而深刻地反映了时代现实,被后人称为“_______”;他的诗歌众体兼备,艺术精到,被后人称为“集大成”。杜甫诗歌题材丰富,风格多样,有着独具的特色和成就。他的作品大都收在《___________》里。

诗史

杜工部集

2.资料链接

《月夜》

此诗作于唐玄宗天宝十五载(756)。当年六月,安史叛军攻入潼关,接着进入长安,杜甫带着妻小逃到鄜州(今陕西富县),寄居在羌村。七月,肃宗即位于灵武(今属宁夏回族自治区),杜甫便于八月间离家北上延州(今陕西延安),准备赶至灵武为平叛效力,但不幸被叛军所俘,掳往长安。因杜甫原无官职,便未受囚禁。一个月夜,诗人望月生情,写下这首诗。

《哀江头》

唐肃宗至德元年(756)秋天,杜甫离开鄜州去投奔刚即位的唐肃宗,不巧,被安史叛军抓获,带到沦陷了的长安。旧地重来,触景伤怀,诗人的内心是十分痛苦的。第二年春天,诗人沿长安城东南的曲江行走,感慨万千,哀恸欲绝,《哀江头》就是当时心情的真实记录。

《蜀相》

此诗作于唐肃宗上元元年(760)。杜甫避乱成都的次年春天。安史之乱仍未平息,唐王朝仍处于风雨飘摇之中;唐肃宗信任宦官,猜忌如杜甫这样真正忧国忧民的文人。杜甫经历了一系列仕途打击,其“致君尧舜上,再使风俗淳”的理想彻底落空。诗人流落蜀地,寄人篱下,困厄穷途,对家事、国事忧心忡忡,苦闷彷徨。这段时间,他创作了一系列赞扬诸葛亮的诗篇,《蜀相》为其中最著名的一首。

《又呈吴郎》

此诗作于大历二年(767),即杜甫漂泊到四川夔州的第二年。当时,杜甫住在瀼西一处草堂(不是成都那座草堂)中。草堂前有几棵枣树,西邻的一个贫穷的寡妇常来打枣,杜甫从不干涉。后来,杜甫将草堂让给一位吴姓亲戚(即诗中吴郎),自己搬到十余里外的东屯去了。不料这位吴郎一来就在草堂外围插上篱笆,有意不让打枣。寡妇向杜甫诉说,杜甫便写了这首诗去劝告吴郎。此前杜甫给吴郎写过一首诗,所以此诗题为“又呈吴郎”。吴郎年辈比杜甫小,杜甫不说“又寄吴郎”,而有意用“呈”字,是为了让吴郎易于接受诗中所劝。

《登岳阳楼》

此诗为诗人晚年作品,是年(769)诗人已五十七岁。当时,诗人处境艰难,凄苦不堪,年老体衰,贫病交加,再加上北归无望,全家人寄居在一只小船上,沿着洞庭湖向南漂泊。

六、整体预知

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《月夜》中“今夜鄜州月,闺中只独看”运用了什么表现手法?有何好处?

【提示】 首联,诗人悬想妻子见月忆己,这正是诗人自己见月忆妻的移入。不说自己想,而说对方在想;不说自己见月思亲,却说对方见月忆人。这种化实为虚、虚实结合的艺术表现手法不但表现了诗人臻入化境的艺术技巧,而且渲染了诗人怀念亲人的真挚感情,表现了诗人对妻子的真挚而深厚的爱。

2.《哀江头》的最后四句是怎样与开头四句照应的?

【提示】 “人生有情泪沾臆,江草江花岂终极”与“江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿”呼应,这里“为谁绿”是移情于物而设问,而“岂终极”则是用反诘口吻,强调外物的无情而永恒,进而突出人生有限而多情;“黄昏胡骑尘满城,欲往城南望城北”与“少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲”照应。其中“胡骑尘满城”写出了叛军密集的巡视,营造出恐惧的气氛,这就是诗人要“吞声哭”“潜行”的原因。

3.《哀江头》中“江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿?”中“锁”字有何妙处?后一句运用了什么表现手法?主要想说明什么?

【名师点拨】 “千门”,极言宫殿之多,可以想见当时的繁华;但加一“锁”字,便将昔日的繁华和今日的萧条巧妙地构成对比。“细柳新蒲”,又是一个春天到来了,只见细柳袅袅,茵茵蒲芽,生机盎然。“为谁绿”三字陡然一转,以乐景衬哀情,含有肝肠寸断的悲痛:江山易主,旧的主人仓皇出逃,如画江山沦入敌手。面对国破家亡的现实,诗人不禁心中大恸,对往日的回忆自然而然地转入下段“忆昔”。

4.《登岳阳楼》颈联抒发了作者什么心情?试结合诗句加以具体分析。

【名师点拨】 这一句写诗人政治生活坎坷,漂泊天涯,怀才不遇的心情。“亲朋无一字”,得不到精神和物质方面的任何援助;“老病有孤舟”,从大历三年正月自夔州携带妻儿乘舟出峡以来,既“老”且“病”,漂泊于江湘一带,以舟为家,前途渺茫,何处安身!面对洞庭湖的汪洋浩渺,更加重了诗人身世的孤危感。自叙如此落寞,于诗境极闷极狭的突变与对照中寓无限情意。

[细剖·深析]

[楼主]

有人说,杜甫《月夜》一诗不仅写出亲情,还具有更普遍的典型意义,你如何认识这个问题,谈谈自己的看法。

[沙发]

这首诗全诗都在写亲情,在中国民俗和古典诗歌中,月亮是团圆的象征。唐代诗人张九龄有“海上生明月,天涯共此时”的佳句。

杜诗《月夜》描绘的是一幅月圆人不圆的画面。诗人以丰富的想像独辟蹊径,写月下思念亲人,诗人写此诗时,亲人不在身边,所以亲情是他最渴望的。我们没必要非得把任何他的诗都联系到政治上来。

[板凳]

这首诗虽只写亲情,但具有广阔的概括性和典型意义,抒发了诗人对和平生活的渴望。诗中写个人遭际,与亲人离散之痛苦,但其中所写夫妇、父子之爱已与忧君爱国、悯时伤乱之情融为一体,深刻地反映了安史之乱中人民的悲苦生活。

[三楼]

是的,我们可以结合当时的背景分析。诗人当时遭遇叛军,为叛军所俘,被掳到长安。诗人身陷敌营,失去了自由,一方面心念君王,另一方面心悬妻子。在八月的一个夜晚,一轮明月悬在中天,光辉静穆,夜凉如水,一种想念远在鄜州的妻子的感情就在他的内心汹涌起来了。于是那脍炙人口的《月夜》就流传于人间了。所以,诗歌中涌动的不仅仅是个人之亲情,而是整个社会战乱中百姓的共同心声。

知能优化演练

我眼中那些写唐诗的男子们——杜甫

余秋雨

杜甫一生,几乎都在颠沛流离中度过。安史之乱之后的中国大地,被他看了个够。他与李白很不一样,李白常常意气扬扬地佩剑求仙,一路有人接济,而他则只能为了妻小温饱屈辱奔波,有的时候甚至像难民一样不知夜宿何处。

但是,就在这种情况下,

他创造了一种稀世的伟大。

美文佳作欣赏

那就是,他为苍生大地投注了极大的关爱和同情。再小的村落,再穷的家庭,再苦的场面,都逃不过他的眼睛。他静静观看,细细倾听,长长叹息,默默流泪。他无钱无力,很难给予具体帮助,能给的帮助就是这些眼泪和随之而来的笔墨。

一种被关注的苦难就已经不是最彻底的苦难,一种被描写的苦难更加不再是无望的泥潭。中国从来没有一个文人,像杜甫那样用那么多诗句告诉全社会,苦难存在的方位和形态,苦难承受者的无辜和无奈。因此,杜甫成了中国文化史上最完整的“同情语法”的创建者。后来中国文人在面对民间疾苦时所产生的心理程序,至少有一半与他有关。

人是可塑的。一种特殊的语法能改变人们的思维,一种特殊的程序能塑造人们的人格。中国文化因为有了杜甫,增添了不少善的成分。

在我看来,这是一件真正的大事。

与这件大事相关的另一件大事是,杜甫的善,全部经由美来实现。这是很难做到的,但他做到了。在他笔下,再苦的事,再苦的景,再苦的人,再苦的心,都有美的成分。他尽力把它们挖掘出来,使美成为苦的背景,或者使苦成为美的映衬,甚至干脆把美和苦融为一体,难分难解。

试举一个最小的例子。他逃奔被擒而成了叛军的俘虏,中秋之夜在长安的俘虏营里写了一首思家诗。他在诗中想像,孩子太小不懂事,因此在这中秋之夜,只有妻子一人在抬头看月,思念自己。妻子此刻是什么模样呢?他写道:“香雾云鬓湿,清辉玉臂寒。”这寥寥几字,把嗅觉、视觉、触觉等感觉都调动起来了。为什么妻子的鬓发湿了?因为夜雾很重,她站在外面看月的时间长了,不能不湿;既然站了那么久,那么,她裸露在月光下的洁白手臂,也应该有些凉意了吧?

这样的鬓发之湿和手臂之寒,既是妻子的感觉,又包含着丈夫似幻似真的手感,实在是真切之极。当然,这种笔墨也只能极有分寸地回荡在灾难时期天各一方的夫妻之间,如果不是这样的关系,这样的时期,就会觉得有点腻味了。

——我花这么多笔墨分析两句诗,是想具体说明,杜甫是如何用美来制服苦难的。顺便也让读者领悟,他与李白又是多么不同。换了李白,绝不会那么细腻,那么静定,那么含蓄。

但是,这种风格远不是杜甫的全部。“无边落木潇潇下,不尽长江滚滚来”;“白帝城门水云外,低身直下八千尺”;“向来皓首惊万人,自倚红颜能骑射”;“云来气接巫峡长,月出寒通雪山白”……这样的诗句,连李白也要惊叹其间的浩大气魄了。

杜甫的世界,是什么都可以进入,哪儿都可以抵达的。你看,不管在哪里,“舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来”;“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”——这就是他的无限空间。

正因为这样,他的诗歌天地包罗万象,应有尽有。不仅在内容上是这样,而且在形式、技法、风格上也是这样。他成了中国古典诗歌的集大成者,既承接着他之前的一切,又开启着他之后的一切。

人世对他,那么冷酷,那么吝啬,那么荒凉;而他对人世却完全相反,竟是那么热情,那么慷慨,那么丰美。这就是杜甫。

【赏评】 余秋雨散文作品中始终贯穿着一条鲜明的主线,那就是对中国历史、中国文化的追溯、思索和反问。他的笔下的杜甫不再是单纯的书本上或诗歌题目下的一个名字,而是充满了深沉的人生经历和情感的活生生的人。同时,文章中恰当的富有诗意、表现力的语言和综合运用的对偶、排比、比喻等修辞手法,增强了语言表达的力度,构成了一种语言的气势,使语言不矫揉造作。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录