粤教选修之《唐诗宋词元散曲选读》第11课咏物诗四首

文档属性

| 名称 | 粤教选修之《唐诗宋词元散曲选读》第11课咏物诗四首 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-04 08:48:52 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

第11课 咏物诗四首

课堂互动探究

知能优化演练

第11课

咏物诗四首

基础自主学案

美文佳作欣赏

诗苑花絮

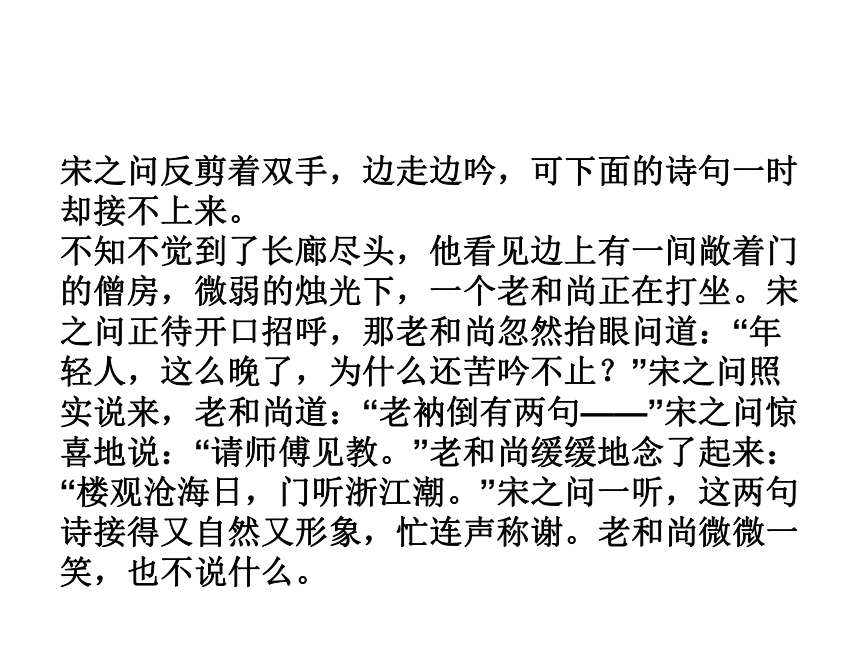

宋之问巧遇骆宾王

骆宾王晚年隐姓埋名,出家做了和尚,隐居杭州。有一天,杭州灵隐寺里来了个年轻的游客,他就是诗人宋之问。当晚,宿在寺中的宋之问在长廊里踱步,观察夜景。只见一轮明月挂在当空,银白色的月光下,高高的飞来峰黑魆魆的,那山影显得分外凝重。宋之问来了诗兴,脱口吟道:“鹫岭郁蜩峣,龙宫隐寂寥。”四下里静悄悄的,远处隐隐传来钱塘江的涨潮声。

诗苑花絮

宋之问反剪着双手,边走边吟,可下面的诗句一时却接不上来。

不知不觉到了长廊尽头,他看见边上有一间敞着门的僧房,微弱的烛光下,一个老和尚正在打坐。宋之问正待开口招呼,那老和尚忽然抬眼问道:“年轻人,这么晚了,为什么还苦吟不止?”宋之问照实说来,老和尚道:“老衲倒有两句——”宋之问惊喜地说:“请师傅见教。”老和尚缓缓地念了起来:“楼观沧海日,门听浙江潮。”宋之问一听,这两句诗接得又自然又形象,忙连声称谢。老和尚微微一笑,也不说什么。

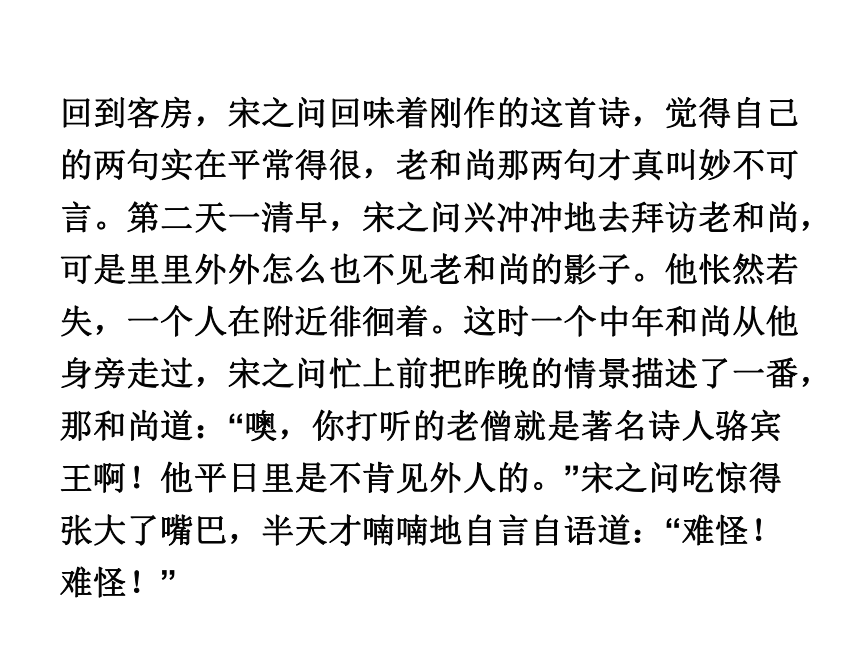

回到客房,宋之问回味着刚作的这首诗,觉得自己的两句实在平常得很,老和尚那两句才真叫妙不可言。第二天一清早,宋之问兴冲冲地去拜访老和尚,可是里里外外怎么也不见老和尚的影子。他怅然若失,一个人在附近徘徊着。这时一个中年和尚从他身旁走过,宋之问忙上前把昨晚的情景描述了一番,那和尚道:“噢,你打听的老僧就是著名诗人骆宾王啊!他平日里是不肯见外人的。”宋之问吃惊得张大了嘴巴,半天才喃喃地自言自语道:“难怪!难怪!”

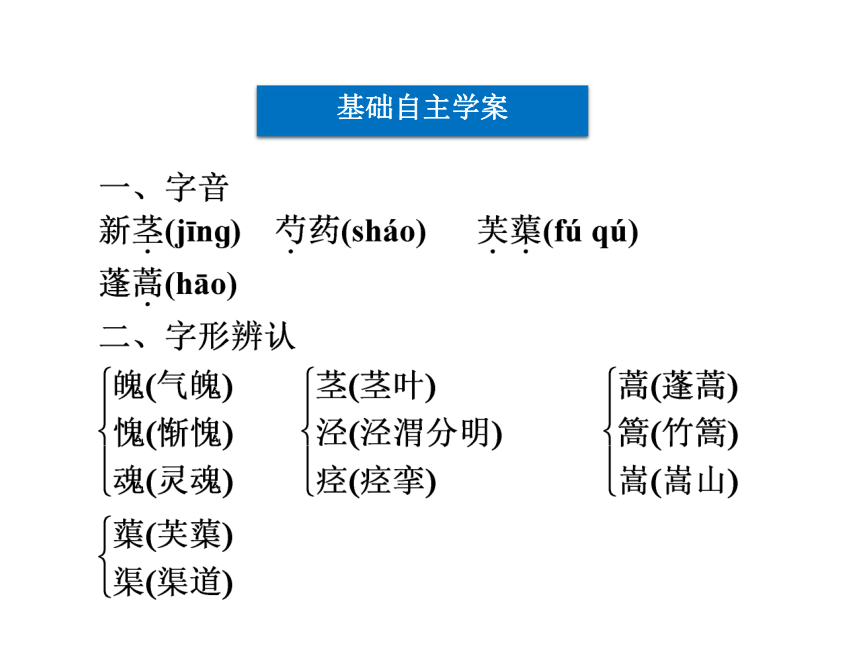

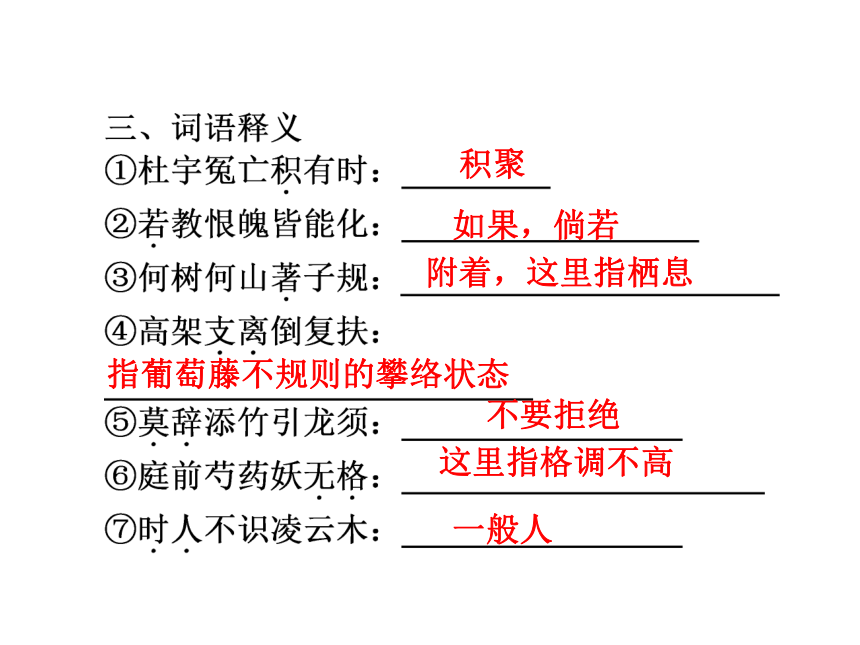

基础自主学案

积聚

如果,倘若

附着,这里指栖息

指葡萄藤不规则的攀络状态

不要拒绝

这里指格调不高

一般人

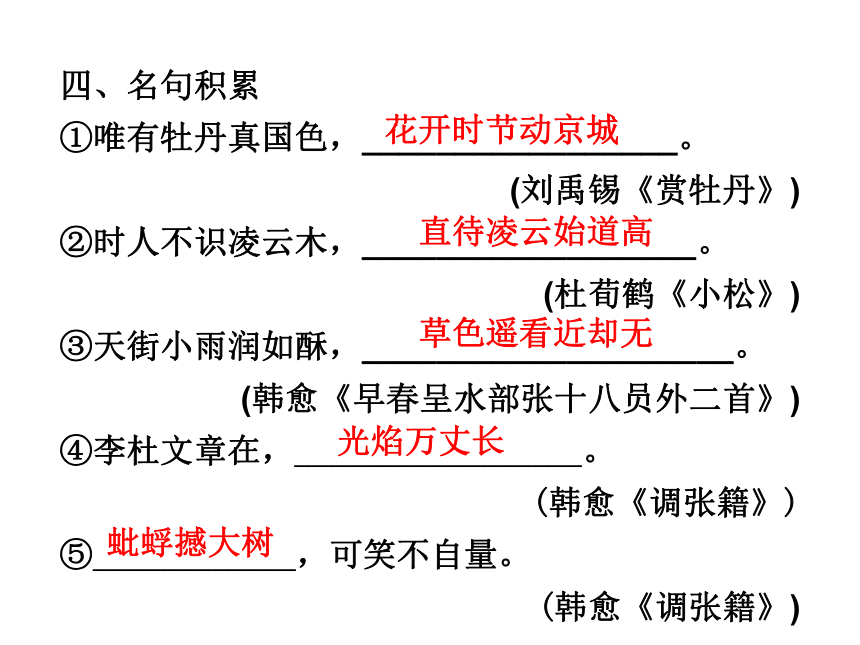

四、名句积累

①唯有牡丹真国色,_________________。

(刘禹锡《赏牡丹》)

②时人不识凌云木,__________________。

(杜荀鹤《小松》)

③天街小雨润如酥,____________________。

(韩愈《早春呈水部张十八员外二首》)

④李杜文章在,_________________。

(韩愈《调张籍》)

⑤____________,可笑不自量。

(韩愈《调张籍》)

花开时节动京城

直待凌云始道高

草色遥看近却无

光焰万丈长

蚍蜉撼大树

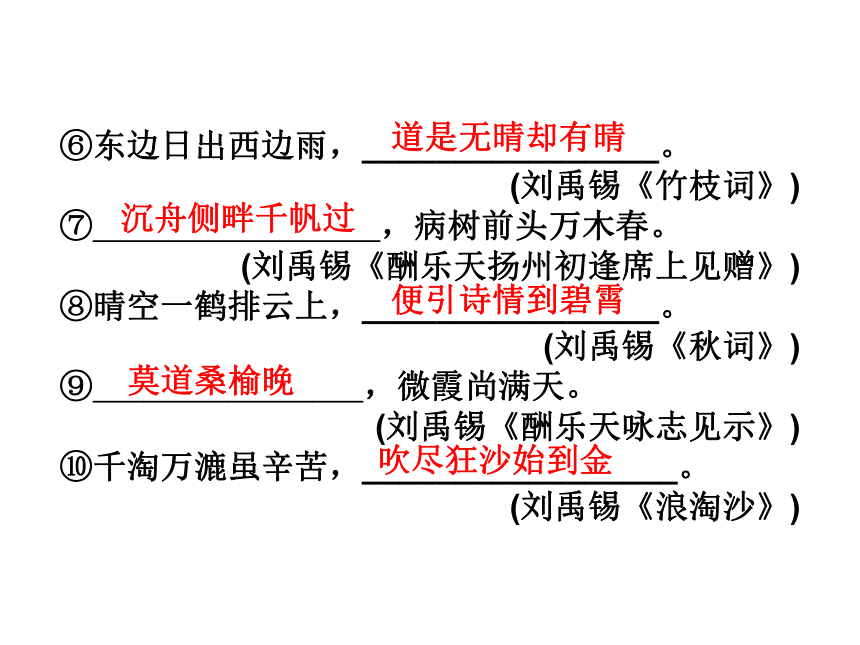

⑥东边日出西边雨,________________。

(刘禹锡《竹枝词》)

⑦_________________,病树前头万木春。

(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

⑧晴空一鹤排云上,________________。

(刘禹锡《秋词》)

⑨________________,微霞尚满天。

(刘禹锡《酬乐天咏志见示》)

⑩千淘万漉虽辛苦,_________________。

(刘禹锡《浪淘沙》)

道是无晴却有晴

沉舟侧畔千帆过

便引诗情到碧霄

莫道桑榆晚

吹尽狂沙始到金

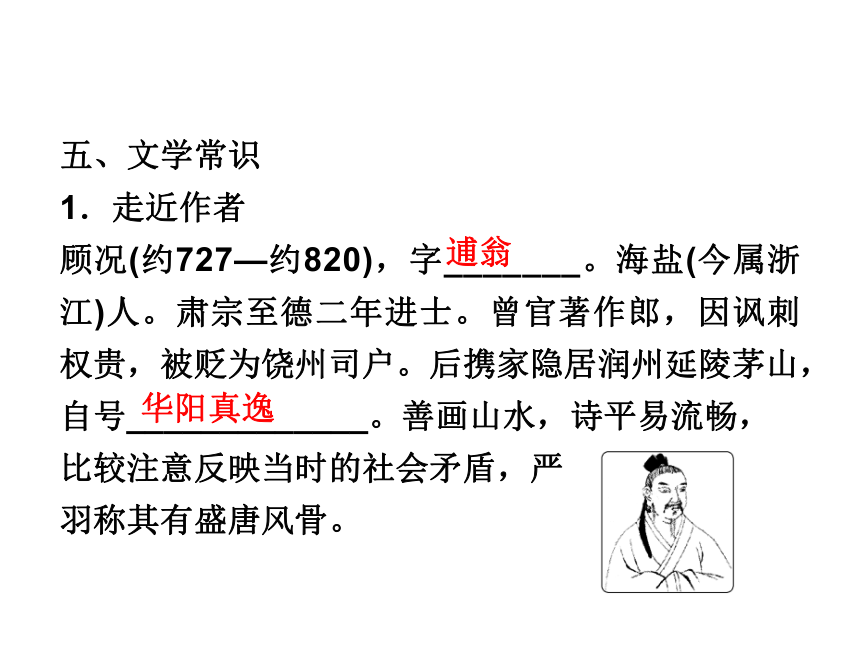

五、文学常识

1.走近作者

顾况(约727—约820),字_______。海盐(今属浙江)人。肃宗至德二年进士。曾官著作郎,因讽刺权贵,被贬为饶州司户。后携家隐居润州延陵茅山,自号_____________。善画山水,诗平易流畅,

比较注意反映当时的社会矛盾,严

羽称其有盛唐风骨。

逋翁

华阳真逸

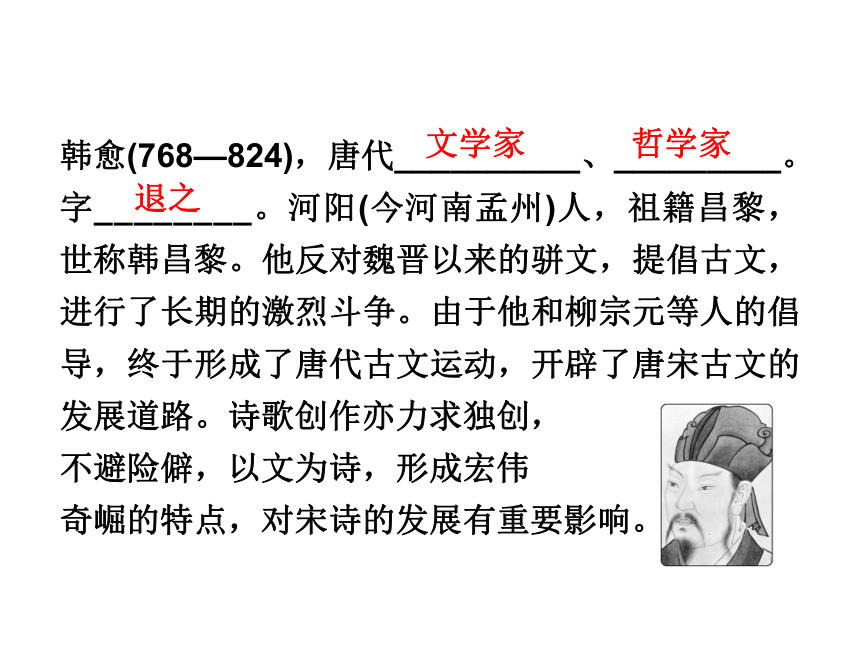

韩愈(768—824),唐代__________、_________。字________。河阳(今河南孟州)人,祖籍昌黎,世称韩昌黎。他反对魏晋以来的骈文,提倡古文,进行了长期的激烈斗争。由于他和柳宗元等人的倡导,终于形成了唐代古文运动,开辟了唐宋古文的发展道路。诗歌创作亦力求独创,

不避险僻,以文为诗,形成宏伟

奇崛的特点,对宋诗的发展有重要影响。

文学家

哲学家

退之

刘禹锡(772—842),唐文学家、哲学家。字

_______,洛阳人。和柳宗元交谊很深,人称“

_______”,晚年与白居易唱和甚多,并称“

_________”。其诗通俗清新,善用比兴寄托手法。《竹枝词》、《杨柳枝词》和《插田歌》等组诗,富有民歌特色,为唐诗中别开生面之作。为文长于说理,又通医学。重要哲学著作

《天论》三篇,提出“天与人

交相胜”“还相用”的学说。

梦得

刘柳

刘白

认为自然的职能在于“生万物”,人的职能在于“治万物”,驳斥了当时的“因果报应”论和“天人感应”说,还提出任何事物都不能“逃乎数而越乎势”的命题。后期对佛教思想表现了妥协。有《

______________》。

刘梦得文集

杜荀鹤(846—907),字________,号__________,池州石埭(今属安徽)人。昭宗大顺二年(891)进士。生长于农村,遭逢乱离,善用近体诗反映民间疾苦,抨击社会黑暗,语言通俗、风格清新,后人称“______________”。

彦之

九华山人

杜荀鹤体

2.资料链接

《子 规》

顾况是唐代一位现实主义诗人,和白居易、元稹、王建等大力推动“新乐府运动”,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。诗歌要揭露朝政弊端,反映民生疾苦。这首诗就是在这种指导思想下写成的。借“子规”来讽刺世道不公,反映百姓中冤魂太多。

《葡 萄》

贞元十九年十二月韩愈被贬阳山县,当时张署也被贬。元和元年二人遇赦同赴江陵待命。这首诗是诗人于元和元年(806)五月在江陵(今属湖北)写给好朋友张署的,以与朋友共勉。

《赏牡丹》

唐代自武则天以后,牡丹逐渐受人喜欢,而原来盛行的芍药等渐渐衰减。《爱莲说》中有“自李唐以来,世人甚爱牡丹”的说法,《唐国史补》中也有“京城贵族,尚牡丹三十余年矣。每春暮车马若狂,以不耽玩为耻……”的记载。这首诗就是在这种情况下写成的。

《小 松》

诗人杜荀鹤出身寒微,虽然青年时就才华毕露,但由于“帝王无相识”(《辞九江李郎中入关》),以致屡试不中,报国无门,一生潦倒。诗人心中颇感苦闷。于是写下这首《小松》,来表达自己被埋没于“深草”的不平。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《子规》这首诗中,作者先写杜宇化为子规,然后又由此想开去,作者是怎样想的?

【提示】 三、四句作者由此想开去:子规啼血令人生悲哀、愁苦之情,但毕竟还有枝可栖,有山可依。假若生活中所有冤死的亡魂都能像杜宇化为啼鸟,是举不胜举的,冤魂载路,哀鸿遍野;树满山盈,不能栖息。亡魂流落,无枝可依,无家可憩,其声又何其愁?不是泣血所能涵盖的了的。

在此,作者由冤鸟联想到生活中屈死的冤魂,表达了一种更深重的悲哀和愤慨,对时世和制度进行了针砭和抨击。

2.《小松》这首诗是如何托物言志的?

【提示】 《小松》托物写人,以小松埋没于深草,无人相识,寄寓了自己虽有才华和志向,却无人赏识,一生潦倒的满腔不平和苦闷之情。

3.《赏牡丹》用一半的篇幅先写芍药和荷花,为什么?这是什么表现方法?你还能举出更多的例子吗?

【名师点拨】 这首诗写了三种名花,褒贬得都极有分寸。写芍药“妖”,是写其艳丽、妩媚之态,并非贬义;写荷花“净”,是洁净之意,这些都是对这两种名花的赞誉之词。诗人并没有因为突出牡丹而将这两种花写得一无是处。但为了突出牡丹,

诗人还是将这两种花不如牡丹之处(无格、少情)写出以烘托牡丹的高贵富丽,令人喜爱,这是一种抑此扬彼的对比反衬手法。这在古诗当中极为常见,如黄巢《题菊花》中“此花开后百花杀”。李商隐的《题小松》:“怜君孤秀植庭中,细叶轻阴满座风。桃李盛时虽寂寞,雪霜多后始青葱。”

[细剖·深析]

[楼主]

韩愈的《葡萄》实际要表达的意思是什么?

[沙发]

《葡萄》咏物与言志融为一体,表面写葡萄,实际是表达自己谪后的希冀。面对前途迷茫,一切都要随着命运的安排而沉浮的人生,诗人谨慎小心,意在借此诗委婉表达自己希望被在位之人大力援引的恳切心情。

[板凳]

因为这首诗是在诗人被贬时写给同是被贬的朋友张署的,因而也可以看作是作者对同处于困境的朋友的安慰、鼓励与逆境中不放弃的坚强。

[三楼]

我们也可以针对《葡萄》理解,要想获得丰收就必须踏踏实实做好每一步工作,所以丰硕的果实都是用辛勤的工作换来的。

知能优化演练

读韩愈

梁 衡

韩愈为唐宋八大家之首,其文章写得好是真的。所以,我读韩愈其人是从读韩愈其文开始的。就连他写的奏折,也比一般为官者讲究些。于理、于情都特别动人,文字铿锵有力。他的那篇《谏迎佛骨表》,有一股不怕鬼、不信邪的凛然

大气和献身精神。

美文佳作欣赏

但是,韩愈越是肝脑涂地陈利害表忠心,宪宗就越觉得他是在抗龙颜,揭龙鳞,大逆不道。于是,大喝一声把他赶出京城,贬到八千里外的海边潮州去当地方小官。

韩愈这一贬,是他人生的一大挫折。因为这不同于一般的逆境,一般的不顺,比之李白的怀才不遇,柳永的屡试不第要严重得多。他们不过是登山无路,韩愈是已登山顶,又一下子被推到无底深渊,其心情之坏可想而知。他在过蓝关时写了那首著名的诗:

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣朝除弊事,肯将衰朽惜残年。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

这是给前来看他的侄孙写的,其心境之冷可见一斑。但是,当他到了潮州后,发现当地的情况比他的心境还要坏。就气候水土而言这里还算富庶,但由于地处偏僻,文化落后,弊政陋习极多极重。农耕方式原始,乡村学校不兴。

有钱人养奴成风。见此情景韩愈大吃一惊,同为大唐圣土,同为大唐子民,何忍遗此一隅,视而不救呢?他觉得自己的知识、能力还能为地方百姓做点事,觉得比之百姓之苦,自己的这点冤、这点苦反倒算不了什么。于是他到任之后,就如新官上任一般,连续干了四件事。一是驱除鳄鱼,大除其害。二是兴修水利,推广北方先进耕作技术。三是赎放奴婢。他下令奴婢可以工钱抵债,钱债相抵就给人自由,不抵者可用钱赎,以后不得蓄奴。四是兴办教育,请先生,建学校,甚至还“以正音为潮人诲”。

当其获罪海隅,尚能心系百姓,真是难能可贵了。

一个人为文不说空话,为官不说假话,为政务求实绩,这在封建时代难能可贵。应该说韩愈是言行一致的。他在政治上高举儒家旗帜,是个封建传统思想道德的维护者。传统这个东西有两面性,当它面对革命新潮时,表现出一副可憎的顽固面孔。而当它面对逆流邪说时,又表现出撼山易撼传统难的威严。韩愈也是这样,他一方面反对王叔文的改革,一方面又对当时最尖锐的两个社会问题,即藩镇割据和佛道泛滥,深恶痛绝,坚决抨击。

他亲自参加平定叛乱。到晚年时还以衰朽之身一人一马到叛军营中去劝敌投诚,其英雄气概不亚于关云长单刀赴会。他出身小户,考进士三次落第,第四次才中进士,在考官时又三次碰壁,乌纱帽得来不易,按说他该惜官如命,但是他犯上直言,被贬又继续尽其所能为民办事。

这是中国知识分子的传统,以国为任,以民为本,不违心,不费时,不浪费生命。他又倡导古文运动,领导了一场文章革命,他要求“文以载道”、“陈言务去”,开一代文章先河,砍掉了骈文这个重形式求华丽的节外之枝,而直承秦汉。他既立业又立言,全面实践了儒家道德。

人生的逆境大约可分四种:一曰生活之苦,饥寒交迫;二曰心境之苦,怀才不遇;三曰事业受阻,功败垂成;四曰存亡之危,身处绝境。处逆境之心也分四种:一是心灰意冷,逆来顺受;二是怨天尤人,牢骚满腹;三是见心明志,直言疾呼;四是泰然处之,尽力有为。韩愈是处在第二、第三种逆境,而选择了后两种心态,既见心明志,著文倡道,又脚踏实地,尽力去为。只这一点他比屈原、李白就要多一层高明,没有只停留在江畔沉吟、蜀道叹难上。他不辞海隅之小,不求其功之显,只是奉献于民,求成于心。

一个人是微不足道的,但是当他与百姓利益,与社会进步连在一起时就价值无穷,就被社会所承认。于是,我心中也渐渐泛起这样的四句诗:一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。八月为民兴四利,一片江山尽姓韩。

【赏评】 写韩愈的文章不少,但作者善于发掘,写出新意。就同是处于逆境而言,他将韩愈同屈原、李白进行比较。谈到,“只这一点他比屈原、李白要多一层高明,没有只停留在江畔沉吟上,蜀道叹难”。“一个人不管你有多大的委屈,历史绝不会陪你哭泣,而它只认你的贡献。”进而指出,在韩愈上任之前,面对这些弊端,一任又一任的地方官都做了什么呢?回望历史,面对现实,作者的发问,令人深思,使人警醒!同时,使我们对韩愈的崇高境界不禁肃然起敬。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第11课 咏物诗四首

课堂互动探究

知能优化演练

第11课

咏物诗四首

基础自主学案

美文佳作欣赏

诗苑花絮

宋之问巧遇骆宾王

骆宾王晚年隐姓埋名,出家做了和尚,隐居杭州。有一天,杭州灵隐寺里来了个年轻的游客,他就是诗人宋之问。当晚,宿在寺中的宋之问在长廊里踱步,观察夜景。只见一轮明月挂在当空,银白色的月光下,高高的飞来峰黑魆魆的,那山影显得分外凝重。宋之问来了诗兴,脱口吟道:“鹫岭郁蜩峣,龙宫隐寂寥。”四下里静悄悄的,远处隐隐传来钱塘江的涨潮声。

诗苑花絮

宋之问反剪着双手,边走边吟,可下面的诗句一时却接不上来。

不知不觉到了长廊尽头,他看见边上有一间敞着门的僧房,微弱的烛光下,一个老和尚正在打坐。宋之问正待开口招呼,那老和尚忽然抬眼问道:“年轻人,这么晚了,为什么还苦吟不止?”宋之问照实说来,老和尚道:“老衲倒有两句——”宋之问惊喜地说:“请师傅见教。”老和尚缓缓地念了起来:“楼观沧海日,门听浙江潮。”宋之问一听,这两句诗接得又自然又形象,忙连声称谢。老和尚微微一笑,也不说什么。

回到客房,宋之问回味着刚作的这首诗,觉得自己的两句实在平常得很,老和尚那两句才真叫妙不可言。第二天一清早,宋之问兴冲冲地去拜访老和尚,可是里里外外怎么也不见老和尚的影子。他怅然若失,一个人在附近徘徊着。这时一个中年和尚从他身旁走过,宋之问忙上前把昨晚的情景描述了一番,那和尚道:“噢,你打听的老僧就是著名诗人骆宾王啊!他平日里是不肯见外人的。”宋之问吃惊得张大了嘴巴,半天才喃喃地自言自语道:“难怪!难怪!”

基础自主学案

积聚

如果,倘若

附着,这里指栖息

指葡萄藤不规则的攀络状态

不要拒绝

这里指格调不高

一般人

四、名句积累

①唯有牡丹真国色,_________________。

(刘禹锡《赏牡丹》)

②时人不识凌云木,__________________。

(杜荀鹤《小松》)

③天街小雨润如酥,____________________。

(韩愈《早春呈水部张十八员外二首》)

④李杜文章在,_________________。

(韩愈《调张籍》)

⑤____________,可笑不自量。

(韩愈《调张籍》)

花开时节动京城

直待凌云始道高

草色遥看近却无

光焰万丈长

蚍蜉撼大树

⑥东边日出西边雨,________________。

(刘禹锡《竹枝词》)

⑦_________________,病树前头万木春。

(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

⑧晴空一鹤排云上,________________。

(刘禹锡《秋词》)

⑨________________,微霞尚满天。

(刘禹锡《酬乐天咏志见示》)

⑩千淘万漉虽辛苦,_________________。

(刘禹锡《浪淘沙》)

道是无晴却有晴

沉舟侧畔千帆过

便引诗情到碧霄

莫道桑榆晚

吹尽狂沙始到金

五、文学常识

1.走近作者

顾况(约727—约820),字_______。海盐(今属浙江)人。肃宗至德二年进士。曾官著作郎,因讽刺权贵,被贬为饶州司户。后携家隐居润州延陵茅山,自号_____________。善画山水,诗平易流畅,

比较注意反映当时的社会矛盾,严

羽称其有盛唐风骨。

逋翁

华阳真逸

韩愈(768—824),唐代__________、_________。字________。河阳(今河南孟州)人,祖籍昌黎,世称韩昌黎。他反对魏晋以来的骈文,提倡古文,进行了长期的激烈斗争。由于他和柳宗元等人的倡导,终于形成了唐代古文运动,开辟了唐宋古文的发展道路。诗歌创作亦力求独创,

不避险僻,以文为诗,形成宏伟

奇崛的特点,对宋诗的发展有重要影响。

文学家

哲学家

退之

刘禹锡(772—842),唐文学家、哲学家。字

_______,洛阳人。和柳宗元交谊很深,人称“

_______”,晚年与白居易唱和甚多,并称“

_________”。其诗通俗清新,善用比兴寄托手法。《竹枝词》、《杨柳枝词》和《插田歌》等组诗,富有民歌特色,为唐诗中别开生面之作。为文长于说理,又通医学。重要哲学著作

《天论》三篇,提出“天与人

交相胜”“还相用”的学说。

梦得

刘柳

刘白

认为自然的职能在于“生万物”,人的职能在于“治万物”,驳斥了当时的“因果报应”论和“天人感应”说,还提出任何事物都不能“逃乎数而越乎势”的命题。后期对佛教思想表现了妥协。有《

______________》。

刘梦得文集

杜荀鹤(846—907),字________,号__________,池州石埭(今属安徽)人。昭宗大顺二年(891)进士。生长于农村,遭逢乱离,善用近体诗反映民间疾苦,抨击社会黑暗,语言通俗、风格清新,后人称“______________”。

彦之

九华山人

杜荀鹤体

2.资料链接

《子 规》

顾况是唐代一位现实主义诗人,和白居易、元稹、王建等大力推动“新乐府运动”,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。诗歌要揭露朝政弊端,反映民生疾苦。这首诗就是在这种指导思想下写成的。借“子规”来讽刺世道不公,反映百姓中冤魂太多。

《葡 萄》

贞元十九年十二月韩愈被贬阳山县,当时张署也被贬。元和元年二人遇赦同赴江陵待命。这首诗是诗人于元和元年(806)五月在江陵(今属湖北)写给好朋友张署的,以与朋友共勉。

《赏牡丹》

唐代自武则天以后,牡丹逐渐受人喜欢,而原来盛行的芍药等渐渐衰减。《爱莲说》中有“自李唐以来,世人甚爱牡丹”的说法,《唐国史补》中也有“京城贵族,尚牡丹三十余年矣。每春暮车马若狂,以不耽玩为耻……”的记载。这首诗就是在这种情况下写成的。

《小 松》

诗人杜荀鹤出身寒微,虽然青年时就才华毕露,但由于“帝王无相识”(《辞九江李郎中入关》),以致屡试不中,报国无门,一生潦倒。诗人心中颇感苦闷。于是写下这首《小松》,来表达自己被埋没于“深草”的不平。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《子规》这首诗中,作者先写杜宇化为子规,然后又由此想开去,作者是怎样想的?

【提示】 三、四句作者由此想开去:子规啼血令人生悲哀、愁苦之情,但毕竟还有枝可栖,有山可依。假若生活中所有冤死的亡魂都能像杜宇化为啼鸟,是举不胜举的,冤魂载路,哀鸿遍野;树满山盈,不能栖息。亡魂流落,无枝可依,无家可憩,其声又何其愁?不是泣血所能涵盖的了的。

在此,作者由冤鸟联想到生活中屈死的冤魂,表达了一种更深重的悲哀和愤慨,对时世和制度进行了针砭和抨击。

2.《小松》这首诗是如何托物言志的?

【提示】 《小松》托物写人,以小松埋没于深草,无人相识,寄寓了自己虽有才华和志向,却无人赏识,一生潦倒的满腔不平和苦闷之情。

3.《赏牡丹》用一半的篇幅先写芍药和荷花,为什么?这是什么表现方法?你还能举出更多的例子吗?

【名师点拨】 这首诗写了三种名花,褒贬得都极有分寸。写芍药“妖”,是写其艳丽、妩媚之态,并非贬义;写荷花“净”,是洁净之意,这些都是对这两种名花的赞誉之词。诗人并没有因为突出牡丹而将这两种花写得一无是处。但为了突出牡丹,

诗人还是将这两种花不如牡丹之处(无格、少情)写出以烘托牡丹的高贵富丽,令人喜爱,这是一种抑此扬彼的对比反衬手法。这在古诗当中极为常见,如黄巢《题菊花》中“此花开后百花杀”。李商隐的《题小松》:“怜君孤秀植庭中,细叶轻阴满座风。桃李盛时虽寂寞,雪霜多后始青葱。”

[细剖·深析]

[楼主]

韩愈的《葡萄》实际要表达的意思是什么?

[沙发]

《葡萄》咏物与言志融为一体,表面写葡萄,实际是表达自己谪后的希冀。面对前途迷茫,一切都要随着命运的安排而沉浮的人生,诗人谨慎小心,意在借此诗委婉表达自己希望被在位之人大力援引的恳切心情。

[板凳]

因为这首诗是在诗人被贬时写给同是被贬的朋友张署的,因而也可以看作是作者对同处于困境的朋友的安慰、鼓励与逆境中不放弃的坚强。

[三楼]

我们也可以针对《葡萄》理解,要想获得丰收就必须踏踏实实做好每一步工作,所以丰硕的果实都是用辛勤的工作换来的。

知能优化演练

读韩愈

梁 衡

韩愈为唐宋八大家之首,其文章写得好是真的。所以,我读韩愈其人是从读韩愈其文开始的。就连他写的奏折,也比一般为官者讲究些。于理、于情都特别动人,文字铿锵有力。他的那篇《谏迎佛骨表》,有一股不怕鬼、不信邪的凛然

大气和献身精神。

美文佳作欣赏

但是,韩愈越是肝脑涂地陈利害表忠心,宪宗就越觉得他是在抗龙颜,揭龙鳞,大逆不道。于是,大喝一声把他赶出京城,贬到八千里外的海边潮州去当地方小官。

韩愈这一贬,是他人生的一大挫折。因为这不同于一般的逆境,一般的不顺,比之李白的怀才不遇,柳永的屡试不第要严重得多。他们不过是登山无路,韩愈是已登山顶,又一下子被推到无底深渊,其心情之坏可想而知。他在过蓝关时写了那首著名的诗:

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣朝除弊事,肯将衰朽惜残年。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

这是给前来看他的侄孙写的,其心境之冷可见一斑。但是,当他到了潮州后,发现当地的情况比他的心境还要坏。就气候水土而言这里还算富庶,但由于地处偏僻,文化落后,弊政陋习极多极重。农耕方式原始,乡村学校不兴。

有钱人养奴成风。见此情景韩愈大吃一惊,同为大唐圣土,同为大唐子民,何忍遗此一隅,视而不救呢?他觉得自己的知识、能力还能为地方百姓做点事,觉得比之百姓之苦,自己的这点冤、这点苦反倒算不了什么。于是他到任之后,就如新官上任一般,连续干了四件事。一是驱除鳄鱼,大除其害。二是兴修水利,推广北方先进耕作技术。三是赎放奴婢。他下令奴婢可以工钱抵债,钱债相抵就给人自由,不抵者可用钱赎,以后不得蓄奴。四是兴办教育,请先生,建学校,甚至还“以正音为潮人诲”。

当其获罪海隅,尚能心系百姓,真是难能可贵了。

一个人为文不说空话,为官不说假话,为政务求实绩,这在封建时代难能可贵。应该说韩愈是言行一致的。他在政治上高举儒家旗帜,是个封建传统思想道德的维护者。传统这个东西有两面性,当它面对革命新潮时,表现出一副可憎的顽固面孔。而当它面对逆流邪说时,又表现出撼山易撼传统难的威严。韩愈也是这样,他一方面反对王叔文的改革,一方面又对当时最尖锐的两个社会问题,即藩镇割据和佛道泛滥,深恶痛绝,坚决抨击。

他亲自参加平定叛乱。到晚年时还以衰朽之身一人一马到叛军营中去劝敌投诚,其英雄气概不亚于关云长单刀赴会。他出身小户,考进士三次落第,第四次才中进士,在考官时又三次碰壁,乌纱帽得来不易,按说他该惜官如命,但是他犯上直言,被贬又继续尽其所能为民办事。

这是中国知识分子的传统,以国为任,以民为本,不违心,不费时,不浪费生命。他又倡导古文运动,领导了一场文章革命,他要求“文以载道”、“陈言务去”,开一代文章先河,砍掉了骈文这个重形式求华丽的节外之枝,而直承秦汉。他既立业又立言,全面实践了儒家道德。

人生的逆境大约可分四种:一曰生活之苦,饥寒交迫;二曰心境之苦,怀才不遇;三曰事业受阻,功败垂成;四曰存亡之危,身处绝境。处逆境之心也分四种:一是心灰意冷,逆来顺受;二是怨天尤人,牢骚满腹;三是见心明志,直言疾呼;四是泰然处之,尽力有为。韩愈是处在第二、第三种逆境,而选择了后两种心态,既见心明志,著文倡道,又脚踏实地,尽力去为。只这一点他比屈原、李白就要多一层高明,没有只停留在江畔沉吟、蜀道叹难上。他不辞海隅之小,不求其功之显,只是奉献于民,求成于心。

一个人是微不足道的,但是当他与百姓利益,与社会进步连在一起时就价值无穷,就被社会所承认。于是,我心中也渐渐泛起这样的四句诗:一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。八月为民兴四利,一片江山尽姓韩。

【赏评】 写韩愈的文章不少,但作者善于发掘,写出新意。就同是处于逆境而言,他将韩愈同屈原、李白进行比较。谈到,“只这一点他比屈原、李白要多一层高明,没有只停留在江畔沉吟上,蜀道叹难”。“一个人不管你有多大的委屈,历史绝不会陪你哭泣,而它只认你的贡献。”进而指出,在韩愈上任之前,面对这些弊端,一任又一任的地方官都做了什么呢?回望历史,面对现实,作者的发问,令人深思,使人警醒!同时,使我们对韩愈的崇高境界不禁肃然起敬。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录