粤教选修之《唐诗宋词元散曲选读》第8课杜牧诗三首

文档属性

| 名称 | 粤教选修之《唐诗宋词元散曲选读》第8课杜牧诗三首 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 858.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第8课 杜牧诗三首

课堂互动探究

知能优化演练

第8课

杜牧诗三首

基础自主学案

美文佳作欣赏

诗苑花絮

老僧不知杜牧名

杜牧,自幼聪明,25岁时就考中进士,接着又考中制科,即将获得很好的官职,年纪轻轻就这样有学问、有前途,成了京城的一大新闻。

一天,他跟几个朋友出去游览,到了丈六寺。有位老和尚在那里念经,老和尚见有人来,就很有礼貌地问他:“施主何名?”杜牧报了姓名。

和尚又问:“修何业?”同去的人在旁边说:“我们这位杜兄,连连中捷,名震京城哩!”

诗苑花絮

老和尚笑笑说:“这些我一点都不知道。”杜牧听了,非常惊讶,很长时间都忘不了这事,作了一首诗:家住城南杜曲旁,两枝仙桂一时芳。老僧都未知姓名,始觉空间气味长。他想:老和尚不知我杜牧,这佛门真是“两耳不闻寺外事”呀!

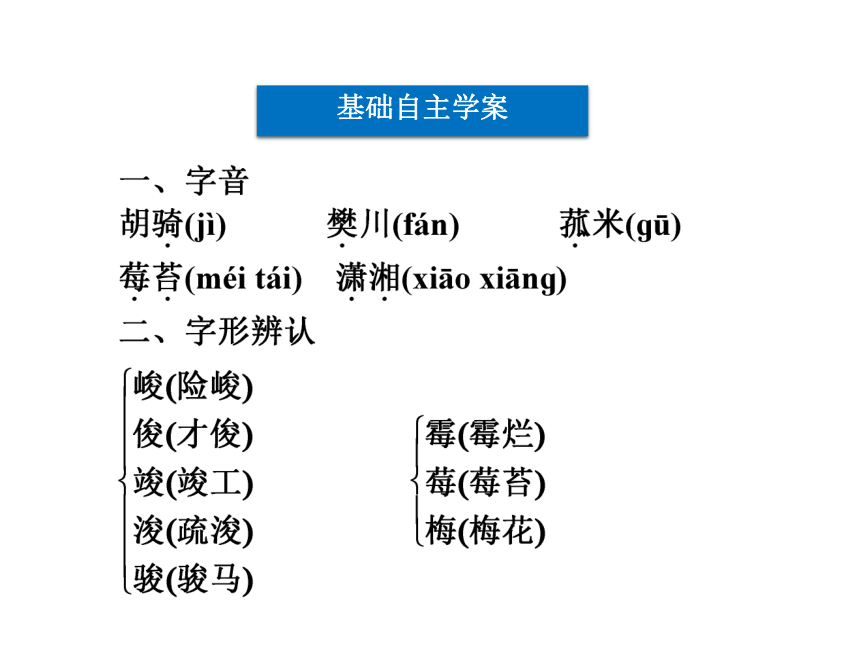

基础自主学案

理应,要

追随

厌弃

依次

预料

有才能的人

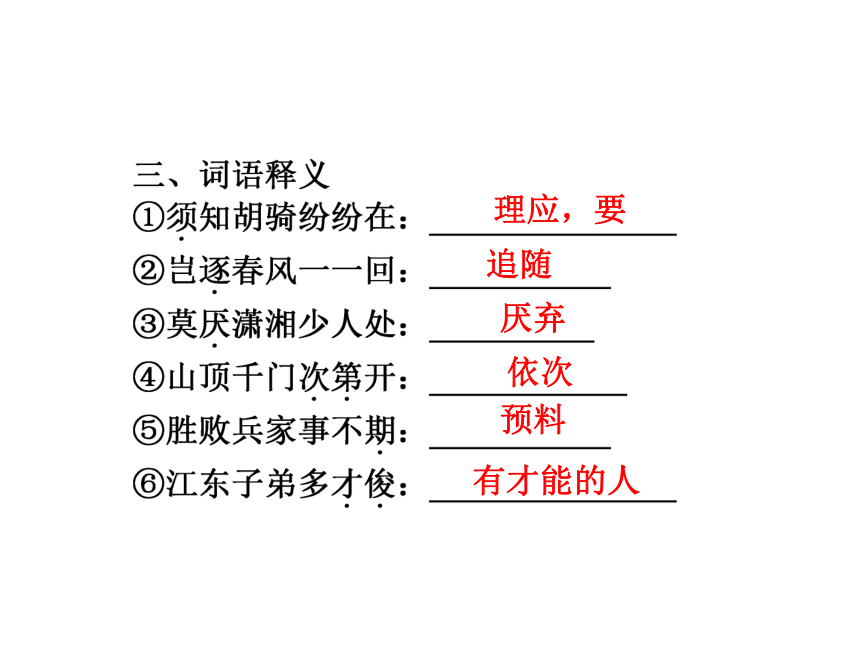

四、名句积累

①一骑红尘妃子笑,___________________。

[杜牧《过华清宫绝句三首(其一)》]

②__________________,包羞忍耻是男儿。

(杜牧《题乌江亭》)

③___________________,路上行人欲断魂。

(杜牧《清明》)

④商女不知亡国恨,_____________________。

(杜牧《泊秦淮》)

无人知是荔枝来

胜败兵家事不期

清明时节雨纷纷

隔江犹唱《后庭花》

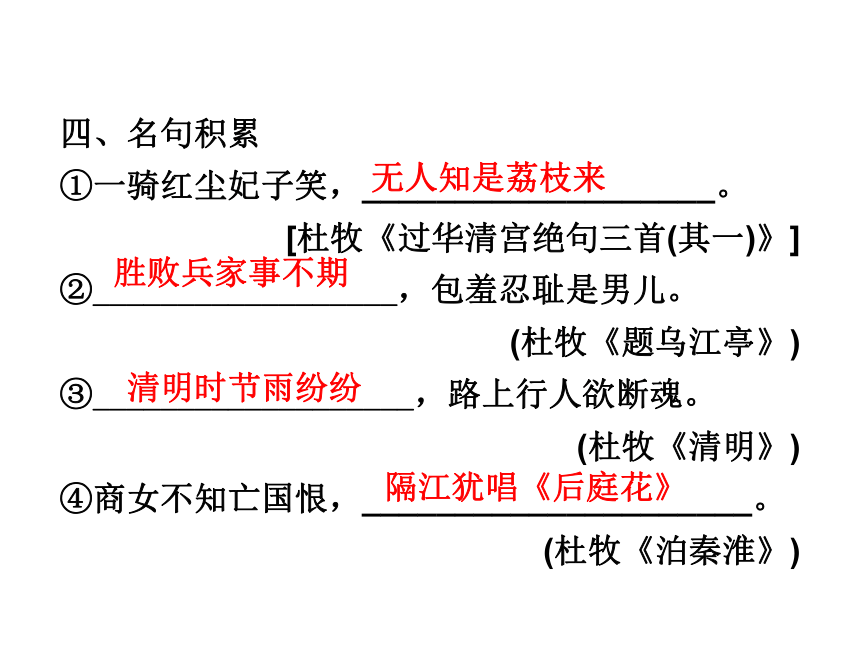

⑤停车坐爱枫林晚,_________________。

(杜牧《山行》)

⑥蜡烛有心还惜别,______________________。

(杜牧《赠别》)

⑦__________________,人间应免别离愁。

(杜牧《赠别》)

⑧天阶夜色凉如水,___________________。

(杜牧《秋夕》)

⑨微雨池塘见,________________。

(杜牧《秋思》)

⑩学非探其花,________________。

(杜牧《留诲曹师等诗》)

霜叶红于二月花

替人垂泪到天明

门外若无南北路

卧看牵牛织女星

好风襟袖知

要自拔其根

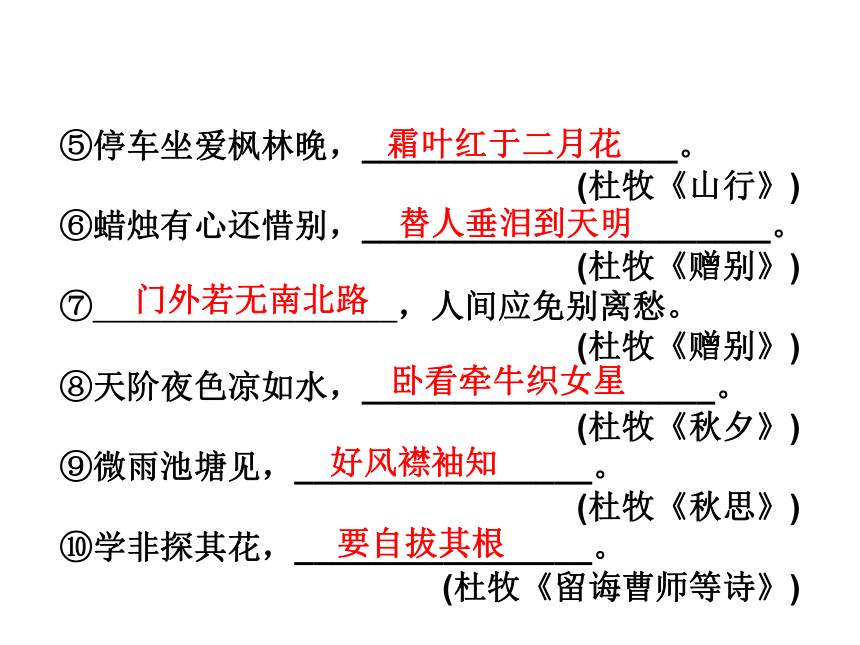

五、文学常识

1.走近作者

杜牧(803-852),字________,唐京兆万年(现在陕西西安)人。因晚年居住在长安城南的樊川别墅,后世称他“杜樊川”;因做过司勋员外郎,也称“杜司勋”。杜牧诗歌创作成就最大,在晚唐诗坛独树一帜。人们将他和杜甫比,

因而称他为“小杜”;

牧之

又和李商隐齐名,他们又有“_________”之称。杜牧的诗歌语言流丽而风味清新,气势豪宕而又情致婉约。著有《___________》。

小李杜

樊川文集

2.资料链接

《早雁》

唐武宗会昌二年(842)八月,北方回纥部族大举南侵大同、太原等地,大肆掳掠,边地人民流离失所,痛苦不堪。诗人当时任黄州刺史,听到这个消息,对边地人民命运充满关切。农历八月是秋季的第二个月,故称此时南飞的大雁为“早雁”,此处用为象征手法。

《过华清宫绝句三首(其一)》

华清宫在长安东二十五公里临潼县城南骊山下,唐贞观十八年(644)太宗皇帝诏令在此造殿,赐名汤泉宫。唐玄宗于开元十一年(723)修建为行宫,“治汤井为池,环山列为宫室,又筑罗城,置百司及十宅”。原名温泉宫,天宝六载(747)改名华清宫,长生殿就在此宫内,玄宗和杨贵妃曾在这里寻欢作乐。

安史之乱后,华清宫遭到了破坏,多年以后,杜牧经过这里时,早已冷落残败。面对断壁残垣,诗人回忆史事,感慨万千,写下这三首七绝。

《题乌江亭》

唐文宗开成四年(839),杜牧结束在南方十余年的漂泊生涯后,由宣州赴京时渡江经过乌江亭,写了这首诗。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《早雁》一诗表面写雁,实际写人,这是一种什么手法?你能再举出相似的例子吗?

【提示】 《早雁》表面写雁,实际写人,是一种托物言志、托物寓意的手法,也可以称为象征手法。这种手法在古人诗词中常见。如虞世南的《蝉》:“居高声自远,非是藉秋风。”于谦的《石灰吟》、黄巢的《题菊花》、王勃的《咏风》、张九龄的《归燕诗》、李商隐的《流莺》等,这些诗都是表面写物而实际写人、写意。

2.吴乔《围炉诗话》说:“诗贵有含蓄不尽之意,尤以不著意见声色故事议论者为最上。”《过华清宫绝句三首(其一)》的艺术魅力就在于含蓄、精深,试作分析。

【提示】 诗不明白说出玄宗的荒淫好色,贵妃的恃宠而骄,而形象地用“一骑红尘”与“妃子笑”构成鲜明的对比,就收到了比直抒己见强烈得多的艺术效果。“妃子笑”三字颇有深意。春秋时周幽王为博妃子一笑,点燃烽火,导致国破身亡。

当我们读到这里时,不是很容易联想到这个尽人皆知的故事吗?“无人知”三字也发人深思。其实“荔枝来”并非绝无人知,至少“妃子”知,“一骑”知,还有一个诗中没有点出的皇帝更是知道的。这样写,意在说明此事重大紧急,外人无由得知,这就不仅揭露了皇帝为讨宠妃欢心无所不为的荒唐,也与前面渲染的不寻常的气氛相呼应。全诗不用难字,不使典故,不事雕琢,朴素自然,寓意精深,含蓄有力,是唐人咏史绝句中的佳作。

3.《过华清宫绝句三首(其一)》和《题乌江亭》都是咏史诗。请结合有关资料信息说说两诗在立意与表现手法方面的不同之处。

【名师点拨】 《过华清宫绝句三首(其一)》和《题乌江亭》都是咏史诗。但二者在立意和表现手法上都有所不同。

在立意上,《过华清宫绝句三首(其一)》通过送荔枝的典型事件,来鞭挞唐玄宗和杨贵妃的骄奢淫逸,批判的意向明显。

而《题乌江亭》则在为项羽的覆灭惋惜的同时,提出有别于传统说法的见解,讽刺是次要的。

在表现手法上,《过华清宫绝句三首(其一)》运用描写、记叙,不发议论、不抒情,把思想倾向蕴含于冷静客观的描写、记叙中。《题乌江亭》则通过议论表明诗人的见解。

[细剖·深析]

[楼主]

试比较鉴赏杜牧的《题乌江亭》与王安石的《乌江亭》,两首诗都是针对同一历史事件所写,其议论不落窠臼而又各具特色,但都能言之成理。你认为哪一首更好?为什么?

[沙发]

杜诗好。杜诗指出胜败乃兵家常事,好男儿应包羞忍辱,永不言败。凭着胸怀壮志的江东子弟,是完全可以东山再起的。全诗格调昂扬乐观,积极向上。

作者批评项羽不能总结失败的教训,惋惜他的英雄事业归于覆灭,同时暗寓讽刺之意,在批评、惋惜、讽刺之余又表明“败不馁”的道理,颇有积极意义。

[板凳]

王诗好。王诗冷静客观理智地思考了当时的形势,指出项羽的失败已无法挽回,是历史的必然,指出江东子弟是不会跟随他卷土重来的。

杜诗只写了项羽应包羞忍辱卷土重来,只写项羽个人的悲剧。而王诗则写出了连年战乱百姓疲弊,渴望安定的生活,在思想性上高于前者。

[三楼]

关键要看从什么角度分析或学习。杜牧以一己胸怀写项羽之败,既有惋惜慨叹,又有个人抱负,我们作为学生,理应有这种永不言败的精神。而站在历史或社会的角度,王诗则更为深刻,他告诉我们,和平才是永远的话题。所以,任何时候,我们的社会都需要安定,需要和平。

知能优化演练

风流才子杜牧

晚唐诗最为突出的特点,是诗人心中都好像压着一道

王朝末世的阴影,往往流露出莫名其妙的感伤情绪。杜牧的“烟笼寒水月笼纱,夜泊秦淮近酒家,商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》”(《泊秦淮》),李商隐的“向晚意不适,驱车登古原,夕阳无限好,只是近黄昏”(《乐游原》),虽然这时离唐王朝灭亡还有半个世纪,

但都有一种大厦将倾,狂澜

已倒的惊惶。这种情绪越往后越浓。

美文佳作欣赏

杜牧的祖父杜佑曾经当过宰相,又是著名的历史学家。所著《通典》是我国第一部记述典章制度的通史,有非常高的学术价值。这种家庭环境,使杜牧不容选择地要把自己放在高起点上来安排人生道路。他写过政治军事论文,还注译过《孙子兵法》,很以这方面的才能自负。像人家熟知的《赤壁》,就以军事家的眼光来看待这次战争。

显然,在杜牧看来,战争的胜败决不像历史记载的那样带有必然性。

也可以推想到,这里面有他自负的傲气。在《题乌江亭》这首诗中,他也以军事家高瞻远瞩的目光来看待项羽的垓下之败。

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

垓下决战全军覆没后,自杀是项羽唯一的选择。这一点杜牧不可能不明白。他之所以语出惊人,只不过是从军事家的角度来看,认为胜败乃兵家常事,不过打个败仗就彻底认输罢了。

这首诗用鸟瞰取景的手法,把千里江南莺啼燕语,绿嫩红肥的明丽春光铺展在读者的眼前,使读者的心胸也似乎扩展到能容纳千里的幅度。后两句借南朝迷恋佛教,大建佛寺,导致国力贫弱而终于沦亡的教训,来提醒晚唐统治者不可再蹈覆辙。

在《泊秦淮》这首诗中,杜牧更是以政治家的深沉表达了对时事的忧虑:

烟笼寒水月笼纱,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。

他表面上是指责卖唱的歌女不顾国势的日益危机,还在唱这种靡靡之音,实际是指责晚唐士大夫毫无心肝,在国家风雨飘摇的时刻,还这么醉生梦死地享乐。

他的咏史诗也非常出色,像著名的《过华清宫》第一首:

长安回望绣成堆,山顶千门次第开。

一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。

诗人提醒最高统治者,要记住安史之乱的历史教训,再不能像唐玄宗那样为所欲为。这种深沉的感慨,大大提高了他诗歌的品位。

由于胸襟开阔,杜牧写的山水风景诗,也显得特别高朗爽健。像至今还经常有书法家用来写条幅的《山行》:“远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。”按国人传统的审美心理,赏秋就一定要带出几分悲秋的情绪来。这首诗写秋景却一点不衰飒,还这么神气高扬,这是很少见的。“霜叶红于二月花”,这个包含哲理的诗句,尤其受人赏爱。

【赏评】 作者介绍了杜牧在仕途上的不如意以及诗歌内容、艺术上的成就,站在一个客观的立场清醒地分析了杜牧的一生,指出了杜牧之所以在诗歌上取得较高成就的原因,这对我们的写作是有很大的启发。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第8课 杜牧诗三首

课堂互动探究

知能优化演练

第8课

杜牧诗三首

基础自主学案

美文佳作欣赏

诗苑花絮

老僧不知杜牧名

杜牧,自幼聪明,25岁时就考中进士,接着又考中制科,即将获得很好的官职,年纪轻轻就这样有学问、有前途,成了京城的一大新闻。

一天,他跟几个朋友出去游览,到了丈六寺。有位老和尚在那里念经,老和尚见有人来,就很有礼貌地问他:“施主何名?”杜牧报了姓名。

和尚又问:“修何业?”同去的人在旁边说:“我们这位杜兄,连连中捷,名震京城哩!”

诗苑花絮

老和尚笑笑说:“这些我一点都不知道。”杜牧听了,非常惊讶,很长时间都忘不了这事,作了一首诗:家住城南杜曲旁,两枝仙桂一时芳。老僧都未知姓名,始觉空间气味长。他想:老和尚不知我杜牧,这佛门真是“两耳不闻寺外事”呀!

基础自主学案

理应,要

追随

厌弃

依次

预料

有才能的人

四、名句积累

①一骑红尘妃子笑,___________________。

[杜牧《过华清宫绝句三首(其一)》]

②__________________,包羞忍耻是男儿。

(杜牧《题乌江亭》)

③___________________,路上行人欲断魂。

(杜牧《清明》)

④商女不知亡国恨,_____________________。

(杜牧《泊秦淮》)

无人知是荔枝来

胜败兵家事不期

清明时节雨纷纷

隔江犹唱《后庭花》

⑤停车坐爱枫林晚,_________________。

(杜牧《山行》)

⑥蜡烛有心还惜别,______________________。

(杜牧《赠别》)

⑦__________________,人间应免别离愁。

(杜牧《赠别》)

⑧天阶夜色凉如水,___________________。

(杜牧《秋夕》)

⑨微雨池塘见,________________。

(杜牧《秋思》)

⑩学非探其花,________________。

(杜牧《留诲曹师等诗》)

霜叶红于二月花

替人垂泪到天明

门外若无南北路

卧看牵牛织女星

好风襟袖知

要自拔其根

五、文学常识

1.走近作者

杜牧(803-852),字________,唐京兆万年(现在陕西西安)人。因晚年居住在长安城南的樊川别墅,后世称他“杜樊川”;因做过司勋员外郎,也称“杜司勋”。杜牧诗歌创作成就最大,在晚唐诗坛独树一帜。人们将他和杜甫比,

因而称他为“小杜”;

牧之

又和李商隐齐名,他们又有“_________”之称。杜牧的诗歌语言流丽而风味清新,气势豪宕而又情致婉约。著有《___________》。

小李杜

樊川文集

2.资料链接

《早雁》

唐武宗会昌二年(842)八月,北方回纥部族大举南侵大同、太原等地,大肆掳掠,边地人民流离失所,痛苦不堪。诗人当时任黄州刺史,听到这个消息,对边地人民命运充满关切。农历八月是秋季的第二个月,故称此时南飞的大雁为“早雁”,此处用为象征手法。

《过华清宫绝句三首(其一)》

华清宫在长安东二十五公里临潼县城南骊山下,唐贞观十八年(644)太宗皇帝诏令在此造殿,赐名汤泉宫。唐玄宗于开元十一年(723)修建为行宫,“治汤井为池,环山列为宫室,又筑罗城,置百司及十宅”。原名温泉宫,天宝六载(747)改名华清宫,长生殿就在此宫内,玄宗和杨贵妃曾在这里寻欢作乐。

安史之乱后,华清宫遭到了破坏,多年以后,杜牧经过这里时,早已冷落残败。面对断壁残垣,诗人回忆史事,感慨万千,写下这三首七绝。

《题乌江亭》

唐文宗开成四年(839),杜牧结束在南方十余年的漂泊生涯后,由宣州赴京时渡江经过乌江亭,写了这首诗。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《早雁》一诗表面写雁,实际写人,这是一种什么手法?你能再举出相似的例子吗?

【提示】 《早雁》表面写雁,实际写人,是一种托物言志、托物寓意的手法,也可以称为象征手法。这种手法在古人诗词中常见。如虞世南的《蝉》:“居高声自远,非是藉秋风。”于谦的《石灰吟》、黄巢的《题菊花》、王勃的《咏风》、张九龄的《归燕诗》、李商隐的《流莺》等,这些诗都是表面写物而实际写人、写意。

2.吴乔《围炉诗话》说:“诗贵有含蓄不尽之意,尤以不著意见声色故事议论者为最上。”《过华清宫绝句三首(其一)》的艺术魅力就在于含蓄、精深,试作分析。

【提示】 诗不明白说出玄宗的荒淫好色,贵妃的恃宠而骄,而形象地用“一骑红尘”与“妃子笑”构成鲜明的对比,就收到了比直抒己见强烈得多的艺术效果。“妃子笑”三字颇有深意。春秋时周幽王为博妃子一笑,点燃烽火,导致国破身亡。

当我们读到这里时,不是很容易联想到这个尽人皆知的故事吗?“无人知”三字也发人深思。其实“荔枝来”并非绝无人知,至少“妃子”知,“一骑”知,还有一个诗中没有点出的皇帝更是知道的。这样写,意在说明此事重大紧急,外人无由得知,这就不仅揭露了皇帝为讨宠妃欢心无所不为的荒唐,也与前面渲染的不寻常的气氛相呼应。全诗不用难字,不使典故,不事雕琢,朴素自然,寓意精深,含蓄有力,是唐人咏史绝句中的佳作。

3.《过华清宫绝句三首(其一)》和《题乌江亭》都是咏史诗。请结合有关资料信息说说两诗在立意与表现手法方面的不同之处。

【名师点拨】 《过华清宫绝句三首(其一)》和《题乌江亭》都是咏史诗。但二者在立意和表现手法上都有所不同。

在立意上,《过华清宫绝句三首(其一)》通过送荔枝的典型事件,来鞭挞唐玄宗和杨贵妃的骄奢淫逸,批判的意向明显。

而《题乌江亭》则在为项羽的覆灭惋惜的同时,提出有别于传统说法的见解,讽刺是次要的。

在表现手法上,《过华清宫绝句三首(其一)》运用描写、记叙,不发议论、不抒情,把思想倾向蕴含于冷静客观的描写、记叙中。《题乌江亭》则通过议论表明诗人的见解。

[细剖·深析]

[楼主]

试比较鉴赏杜牧的《题乌江亭》与王安石的《乌江亭》,两首诗都是针对同一历史事件所写,其议论不落窠臼而又各具特色,但都能言之成理。你认为哪一首更好?为什么?

[沙发]

杜诗好。杜诗指出胜败乃兵家常事,好男儿应包羞忍辱,永不言败。凭着胸怀壮志的江东子弟,是完全可以东山再起的。全诗格调昂扬乐观,积极向上。

作者批评项羽不能总结失败的教训,惋惜他的英雄事业归于覆灭,同时暗寓讽刺之意,在批评、惋惜、讽刺之余又表明“败不馁”的道理,颇有积极意义。

[板凳]

王诗好。王诗冷静客观理智地思考了当时的形势,指出项羽的失败已无法挽回,是历史的必然,指出江东子弟是不会跟随他卷土重来的。

杜诗只写了项羽应包羞忍辱卷土重来,只写项羽个人的悲剧。而王诗则写出了连年战乱百姓疲弊,渴望安定的生活,在思想性上高于前者。

[三楼]

关键要看从什么角度分析或学习。杜牧以一己胸怀写项羽之败,既有惋惜慨叹,又有个人抱负,我们作为学生,理应有这种永不言败的精神。而站在历史或社会的角度,王诗则更为深刻,他告诉我们,和平才是永远的话题。所以,任何时候,我们的社会都需要安定,需要和平。

知能优化演练

风流才子杜牧

晚唐诗最为突出的特点,是诗人心中都好像压着一道

王朝末世的阴影,往往流露出莫名其妙的感伤情绪。杜牧的“烟笼寒水月笼纱,夜泊秦淮近酒家,商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》”(《泊秦淮》),李商隐的“向晚意不适,驱车登古原,夕阳无限好,只是近黄昏”(《乐游原》),虽然这时离唐王朝灭亡还有半个世纪,

但都有一种大厦将倾,狂澜

已倒的惊惶。这种情绪越往后越浓。

美文佳作欣赏

杜牧的祖父杜佑曾经当过宰相,又是著名的历史学家。所著《通典》是我国第一部记述典章制度的通史,有非常高的学术价值。这种家庭环境,使杜牧不容选择地要把自己放在高起点上来安排人生道路。他写过政治军事论文,还注译过《孙子兵法》,很以这方面的才能自负。像人家熟知的《赤壁》,就以军事家的眼光来看待这次战争。

显然,在杜牧看来,战争的胜败决不像历史记载的那样带有必然性。

也可以推想到,这里面有他自负的傲气。在《题乌江亭》这首诗中,他也以军事家高瞻远瞩的目光来看待项羽的垓下之败。

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

垓下决战全军覆没后,自杀是项羽唯一的选择。这一点杜牧不可能不明白。他之所以语出惊人,只不过是从军事家的角度来看,认为胜败乃兵家常事,不过打个败仗就彻底认输罢了。

这首诗用鸟瞰取景的手法,把千里江南莺啼燕语,绿嫩红肥的明丽春光铺展在读者的眼前,使读者的心胸也似乎扩展到能容纳千里的幅度。后两句借南朝迷恋佛教,大建佛寺,导致国力贫弱而终于沦亡的教训,来提醒晚唐统治者不可再蹈覆辙。

在《泊秦淮》这首诗中,杜牧更是以政治家的深沉表达了对时事的忧虑:

烟笼寒水月笼纱,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。

他表面上是指责卖唱的歌女不顾国势的日益危机,还在唱这种靡靡之音,实际是指责晚唐士大夫毫无心肝,在国家风雨飘摇的时刻,还这么醉生梦死地享乐。

他的咏史诗也非常出色,像著名的《过华清宫》第一首:

长安回望绣成堆,山顶千门次第开。

一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。

诗人提醒最高统治者,要记住安史之乱的历史教训,再不能像唐玄宗那样为所欲为。这种深沉的感慨,大大提高了他诗歌的品位。

由于胸襟开阔,杜牧写的山水风景诗,也显得特别高朗爽健。像至今还经常有书法家用来写条幅的《山行》:“远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。”按国人传统的审美心理,赏秋就一定要带出几分悲秋的情绪来。这首诗写秋景却一点不衰飒,还这么神气高扬,这是很少见的。“霜叶红于二月花”,这个包含哲理的诗句,尤其受人赏爱。

【赏评】 作者介绍了杜牧在仕途上的不如意以及诗歌内容、艺术上的成就,站在一个客观的立场清醒地分析了杜牧的一生,指出了杜牧之所以在诗歌上取得较高成就的原因,这对我们的写作是有很大的启发。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录