《实验:探究加速度与力、质量的关系》教学设计

文档属性

| 名称 | 《实验:探究加速度与力、质量的关系》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 34.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2012-10-04 19:34:52 | ||

图片预览

文档简介

《实验:探究加速度与力、质量的关系》教学设计

【教学目的】

(1)通过对物理情景的思考,学生发现影响物体加速度的因素,体会用控制变量研究物理问题的物理方法。

(2)经历实验方案的优化过程,提高综合运用数学知识解决实际问题的能力。

(3)经历实验操作、数据分析、评估的过程,体会利用图像寻找物理量之间的关系的方法。

【教学重点】

实验方案的优化、学生经历实验过程。

【教学方法】

情景问题引导法。

【设计思路】

这是一个很好的能体现科学探究要素的教学案例,要让学生体验科学探究的过程,认识物理实验和数学工具在物理学发展过程中的作用。本设计首先通过演示实验,让学生分析现象,提出问题,通过师生、生生的交流评估,优化实验方案,在学生的充分的实验活动的基础上,共享探究的成果。

【教学流程图】

演示实验,提出问题设计、评估实验方案学生进行实验共享实验结果。

【教学课时】两节课,本设计为第一课时。

【教学过程】

一、研究问题的提出:

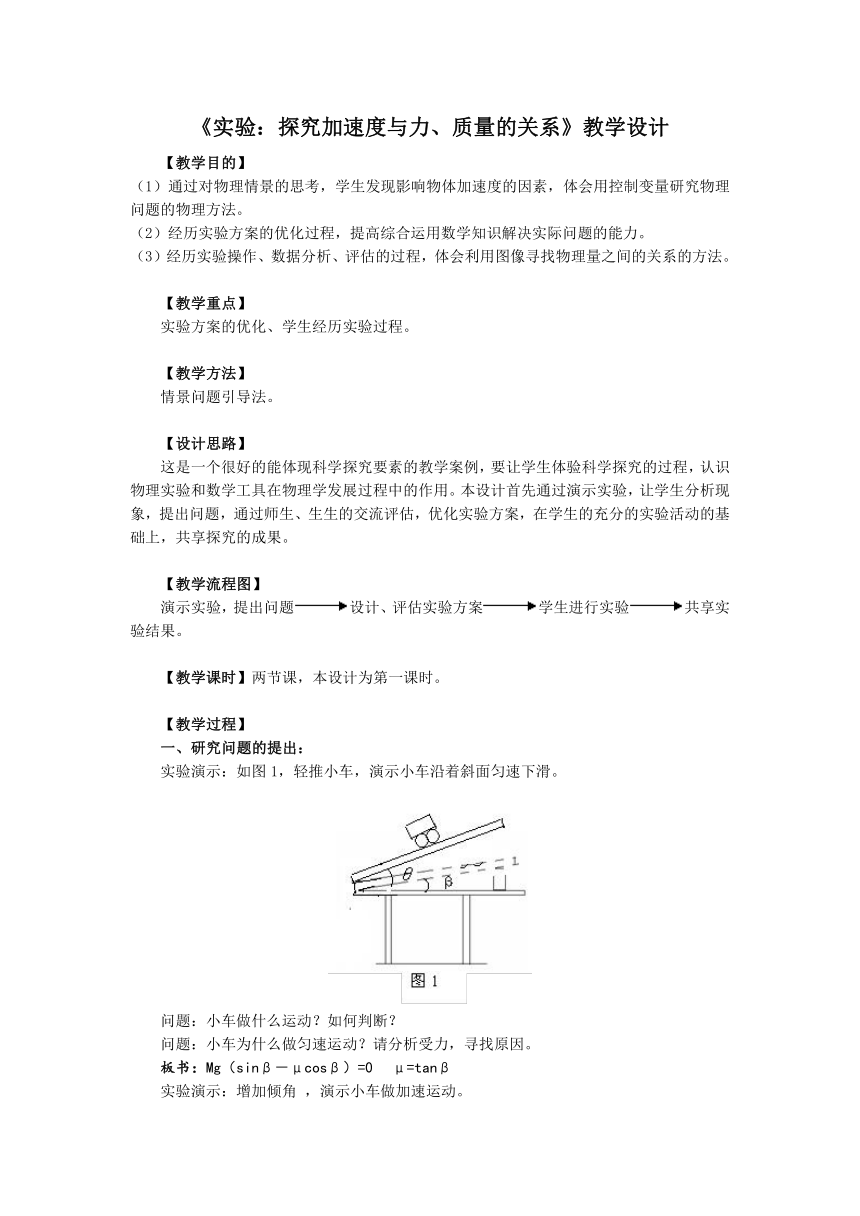

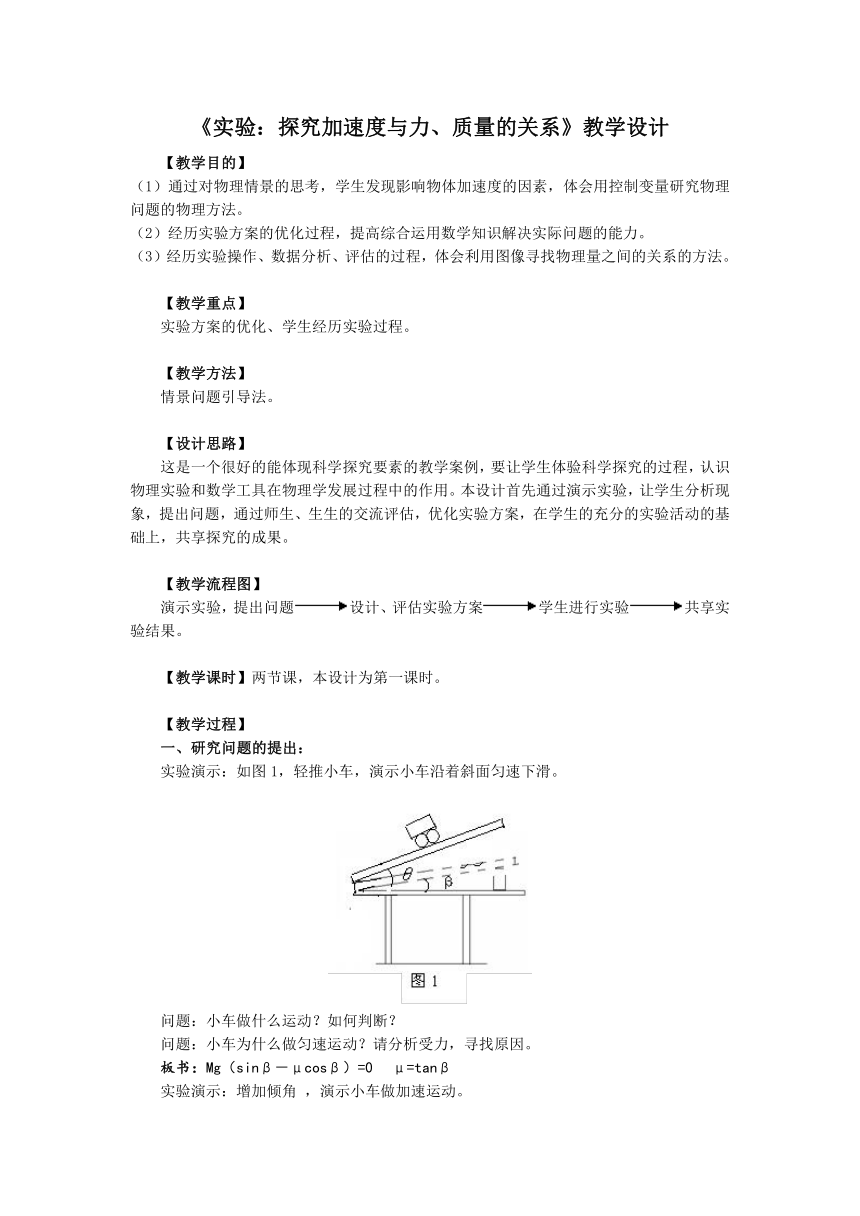

实验演示:如图1,轻推小车,演示小车沿着斜面匀速下滑。

问题:小车做什么运动?如何判断?

问题:小车为什么做匀速运动?请分析受力,寻找原因。

板书:Mg(sinβ-μcosβ)=0 μ=tanβ

实验演示:增加倾角 ,演示小车做加速运动。

问题:刚才小车做匀速运动,现在为什么小车加速了?问题:请分析受力,寻找原因。

板书:F=Mg(sinθ-μcosθ) ,改变θ,改变外力。

实验演示:演示倾角θ不断增加时,小车的运动情况。

问题:请描述看到什么现象?由此你能得到什么结论?

板书:我们发现:物体所受的合力越大,其加速度越大。

老师引导:物体的加速度是否只与合外力有关呢?

信息快递:一辆小汽车起步时,在10s内速度能达到100Km/h, 而一列火车要达到100Km/h,大约需要500s,为什么两者的加速度会相差这么大呢?──a还与M有关。

老师引导:物体的加速度与合外力及物体的质量都有关系,如何研究呢?

师生总结:控制变量法:(1)质量一定,a与F的关系。

(2)外力一定,a与M的关系

板书:探究加速度与力、质量的定量关系

本堂课探究课题:1.质量不变时,合力与加速度的定量关系

老师引导:质量不变,a与F的可能有怎样的定量关系呢?

学生猜想:可能成正比。

老师引导:如果测量到多组a与F的数值,如何验证猜想的正确性?

学生回答:画出a与F图像。

设计意图:该处通过演示小车匀速、加速、加速度不断增加的现象,让同学直观的看到力在改变物体运动中的作用,并发现力与加速度的定性规律,提出本堂课的研究课题。同时通过对旧知识的复习,为新知的学习寻找好增长点,为学生主动实现知识在新情景中的迁移创造条件。

二、师、生相互的讨论,确定实验步骤。

老师引导:刚才从斜面上下车的下滑得到了合力与加速度的定性关系,如果从该实验做进一步的定量研究,如何测量出小车的合力与加速度,请说出实验步骤?

学生汇报的实验方案:

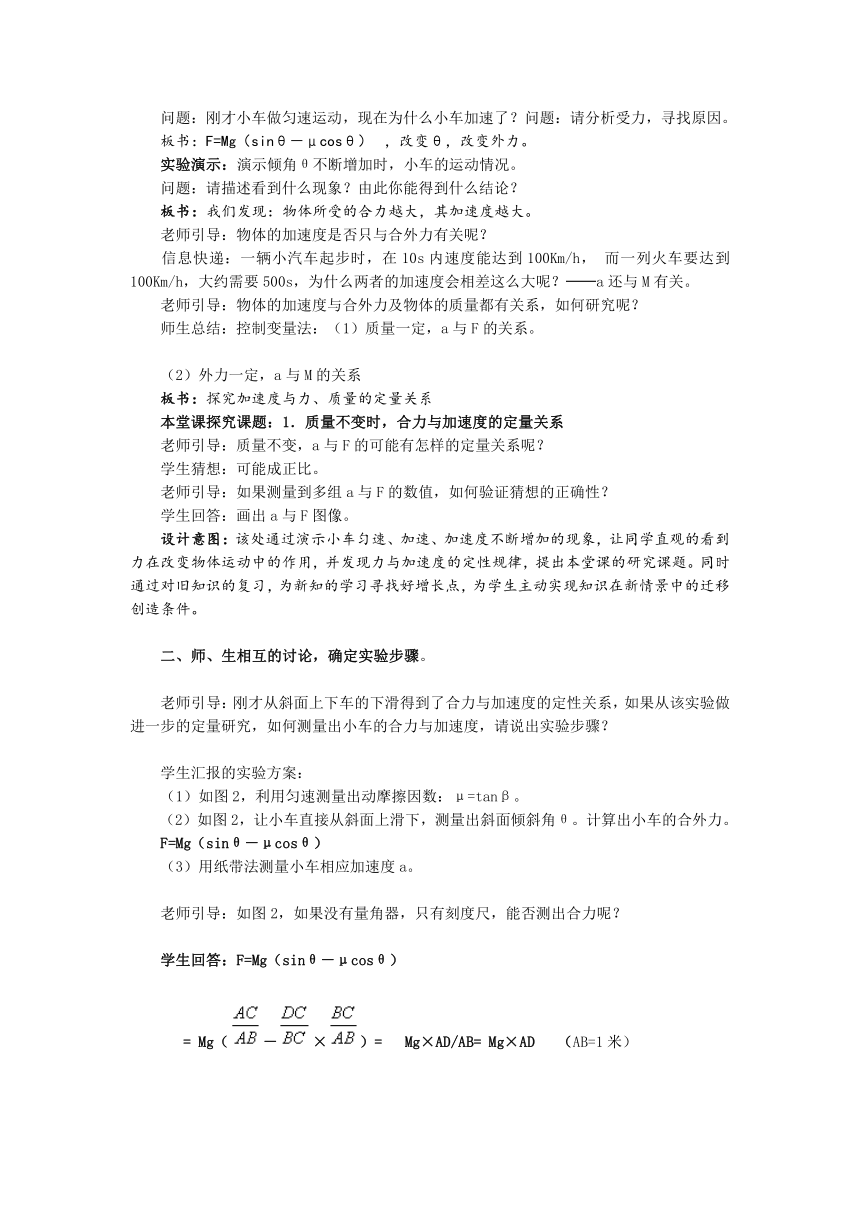

(1)如图2,利用匀速测量出动摩擦因数:μ=tanβ。

(2)如图2,让小车直接从斜面上滑下,测量出斜面倾斜角θ。计算出小车的合外力。

F=Mg(sinθ-μcosθ)

(3)用纸带法测量小车相应加速度a。

老师引导:如图2,如果没有量角器,只有刻度尺,能否测出合力呢?

学生回答:F=Mg(sinθ-μcosθ)

= Mg(-×)= Mg×AD/AB= Mg×AD (AB=1米)

老师引导:Mg不变(本实验为2N)、AB不变(1米),改变角度,只要测量AD,就能得到合外力。如图,3,BD点是小车匀速下滑时,斜面的位置,可以加一块垫板记录下来,A点是斜面的末端,AD是竖直高度,可以直接由毫米刻度尺读出AD的数值。

师生总结优化后的实验方案:

(1)调匀速,垫板记录该BD的位置

(2)改变倾角,毫米刻度尺记录AD,AD也可以由三角斜边上的刻度直接读出来。

(3)用纸带法测量小车相应加速度a

Mg= 2N AB=1M

实验次数 AD(m) F= Mg×AD/ AB a

1 0.05 F

2 0.1 2F

3 0.15 3F

4 0.20 4F

5 0.25 5F

设计意图:师生优化实验方案,是一个相互学习、相互提高的过程,通过这样一个互动过程,不但实验原理更清楚,更使学生认识到:一个好的实验设计,不但原理要正确,而且要简便易行,因此实验的优化就显得特别重要。

三、进行实验,收集实验数据,并独立进行数据处理。

四、共享实验成果

下面展示一组同学的实验结果:

设计意图:一个好的实验设计,一定要留足时间,让同学进行实践,学生动手实验过程,是实验探究的重要环节。实验探究绝不能纸上谈兵。该实验设计,绝大部分同学的实验,误差很小,耗时短,实验结果非常完美。激发了同学的学习热情。

教学的体会与反思:

(1)为什么不用课书上的实验?如何处理课书上的实验?

用哪个实验并不重要,但关键是是否能得到较准确的实验结果,多年来,书上的实验并不能得到准确的实验结果,误差在10%左右,老师用误差范围内来搪塞是很勉强的。笔者认为,书上的实验,等学完牛顿第二定律后,做验证性实验处理,容易进行误差控制与分析。

(2)是否每个实验方案都要由学生来设计?

笔者认为,如果学生根本没有相应的知识、能力,就应该跳过该环节。本实验如让学生设计,难度太大,还会强化错误的观点。如:认为绳子的拉力与所挂重物的重力相等的错误观点。笔者的教学设计,将实验设计隐藏在情景创设与发现问题的过程中,跳过了实验设计的环节,将教学的重点放在数据的测量、实验过程的优化上,特别是学生经历了实验过程,自己得到了实验的规律。同时应看到:用笔者的方案其实也谈不上有什么实验设计,这是学生已经很熟悉的问题情景,前面的教学已经碰到过很多次。这儿是拿来主义。

(3)力的测量的数学处理,对学生是否有难度?

这也是很多专家担心的问题。笔者与部分数学基础较差的同学进行个别交流,发现担心是多余的。正如讲物理难学一样,学生感到难学的不是书本上的知识不懂,而是课外题目不会做。这儿仅用了三角函数的定义式,是书本上最基础的东西,没有难度。

(4)本实验装置还有其他应用吗?有何优势?

本实验设计还可以用于探究功与动能(或速度)变化的关系、冲量与动量变化的关系的实验中。由于本实验在力的测量上,克服了课本实验的系统误差,实验数据测量的范围广,偶然误差很小,学生能得到很好的线性的图像。

【教学目的】

(1)通过对物理情景的思考,学生发现影响物体加速度的因素,体会用控制变量研究物理问题的物理方法。

(2)经历实验方案的优化过程,提高综合运用数学知识解决实际问题的能力。

(3)经历实验操作、数据分析、评估的过程,体会利用图像寻找物理量之间的关系的方法。

【教学重点】

实验方案的优化、学生经历实验过程。

【教学方法】

情景问题引导法。

【设计思路】

这是一个很好的能体现科学探究要素的教学案例,要让学生体验科学探究的过程,认识物理实验和数学工具在物理学发展过程中的作用。本设计首先通过演示实验,让学生分析现象,提出问题,通过师生、生生的交流评估,优化实验方案,在学生的充分的实验活动的基础上,共享探究的成果。

【教学流程图】

演示实验,提出问题设计、评估实验方案学生进行实验共享实验结果。

【教学课时】两节课,本设计为第一课时。

【教学过程】

一、研究问题的提出:

实验演示:如图1,轻推小车,演示小车沿着斜面匀速下滑。

问题:小车做什么运动?如何判断?

问题:小车为什么做匀速运动?请分析受力,寻找原因。

板书:Mg(sinβ-μcosβ)=0 μ=tanβ

实验演示:增加倾角 ,演示小车做加速运动。

问题:刚才小车做匀速运动,现在为什么小车加速了?问题:请分析受力,寻找原因。

板书:F=Mg(sinθ-μcosθ) ,改变θ,改变外力。

实验演示:演示倾角θ不断增加时,小车的运动情况。

问题:请描述看到什么现象?由此你能得到什么结论?

板书:我们发现:物体所受的合力越大,其加速度越大。

老师引导:物体的加速度是否只与合外力有关呢?

信息快递:一辆小汽车起步时,在10s内速度能达到100Km/h, 而一列火车要达到100Km/h,大约需要500s,为什么两者的加速度会相差这么大呢?──a还与M有关。

老师引导:物体的加速度与合外力及物体的质量都有关系,如何研究呢?

师生总结:控制变量法:(1)质量一定,a与F的关系。

(2)外力一定,a与M的关系

板书:探究加速度与力、质量的定量关系

本堂课探究课题:1.质量不变时,合力与加速度的定量关系

老师引导:质量不变,a与F的可能有怎样的定量关系呢?

学生猜想:可能成正比。

老师引导:如果测量到多组a与F的数值,如何验证猜想的正确性?

学生回答:画出a与F图像。

设计意图:该处通过演示小车匀速、加速、加速度不断增加的现象,让同学直观的看到力在改变物体运动中的作用,并发现力与加速度的定性规律,提出本堂课的研究课题。同时通过对旧知识的复习,为新知的学习寻找好增长点,为学生主动实现知识在新情景中的迁移创造条件。

二、师、生相互的讨论,确定实验步骤。

老师引导:刚才从斜面上下车的下滑得到了合力与加速度的定性关系,如果从该实验做进一步的定量研究,如何测量出小车的合力与加速度,请说出实验步骤?

学生汇报的实验方案:

(1)如图2,利用匀速测量出动摩擦因数:μ=tanβ。

(2)如图2,让小车直接从斜面上滑下,测量出斜面倾斜角θ。计算出小车的合外力。

F=Mg(sinθ-μcosθ)

(3)用纸带法测量小车相应加速度a。

老师引导:如图2,如果没有量角器,只有刻度尺,能否测出合力呢?

学生回答:F=Mg(sinθ-μcosθ)

= Mg(-×)= Mg×AD/AB= Mg×AD (AB=1米)

老师引导:Mg不变(本实验为2N)、AB不变(1米),改变角度,只要测量AD,就能得到合外力。如图,3,BD点是小车匀速下滑时,斜面的位置,可以加一块垫板记录下来,A点是斜面的末端,AD是竖直高度,可以直接由毫米刻度尺读出AD的数值。

师生总结优化后的实验方案:

(1)调匀速,垫板记录该BD的位置

(2)改变倾角,毫米刻度尺记录AD,AD也可以由三角斜边上的刻度直接读出来。

(3)用纸带法测量小车相应加速度a

Mg= 2N AB=1M

实验次数 AD(m) F= Mg×AD/ AB a

1 0.05 F

2 0.1 2F

3 0.15 3F

4 0.20 4F

5 0.25 5F

设计意图:师生优化实验方案,是一个相互学习、相互提高的过程,通过这样一个互动过程,不但实验原理更清楚,更使学生认识到:一个好的实验设计,不但原理要正确,而且要简便易行,因此实验的优化就显得特别重要。

三、进行实验,收集实验数据,并独立进行数据处理。

四、共享实验成果

下面展示一组同学的实验结果:

设计意图:一个好的实验设计,一定要留足时间,让同学进行实践,学生动手实验过程,是实验探究的重要环节。实验探究绝不能纸上谈兵。该实验设计,绝大部分同学的实验,误差很小,耗时短,实验结果非常完美。激发了同学的学习热情。

教学的体会与反思:

(1)为什么不用课书上的实验?如何处理课书上的实验?

用哪个实验并不重要,但关键是是否能得到较准确的实验结果,多年来,书上的实验并不能得到准确的实验结果,误差在10%左右,老师用误差范围内来搪塞是很勉强的。笔者认为,书上的实验,等学完牛顿第二定律后,做验证性实验处理,容易进行误差控制与分析。

(2)是否每个实验方案都要由学生来设计?

笔者认为,如果学生根本没有相应的知识、能力,就应该跳过该环节。本实验如让学生设计,难度太大,还会强化错误的观点。如:认为绳子的拉力与所挂重物的重力相等的错误观点。笔者的教学设计,将实验设计隐藏在情景创设与发现问题的过程中,跳过了实验设计的环节,将教学的重点放在数据的测量、实验过程的优化上,特别是学生经历了实验过程,自己得到了实验的规律。同时应看到:用笔者的方案其实也谈不上有什么实验设计,这是学生已经很熟悉的问题情景,前面的教学已经碰到过很多次。这儿是拿来主义。

(3)力的测量的数学处理,对学生是否有难度?

这也是很多专家担心的问题。笔者与部分数学基础较差的同学进行个别交流,发现担心是多余的。正如讲物理难学一样,学生感到难学的不是书本上的知识不懂,而是课外题目不会做。这儿仅用了三角函数的定义式,是书本上最基础的东西,没有难度。

(4)本实验装置还有其他应用吗?有何优势?

本实验设计还可以用于探究功与动能(或速度)变化的关系、冲量与动量变化的关系的实验中。由于本实验在力的测量上,克服了课本实验的系统误差,实验数据测量的范围广,偶然误差很小,学生能得到很好的线性的图像。

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 绪论

- 1 质点 参考系和坐标系

- 2 时间和位移

- 3 运动快慢的描述──速度

- 4 实验:用打点计时器测速度

- 5 速度变化快慢的描述──加速度

- 第二章 匀变速直线运动的研究

- 1 实验:探究小车速度随时间变化的规律

- 2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

- 3 匀变速直线运动的位移与时间的关系

- 4 匀变速直线运动的位移与速度的关系

- 5 自由落体运动

- 6 伽利略对自由落体运动的研究

- 第三章 相互作用

- 1 重力 基本相互作用

- 2 弹力

- 3 摩擦力

- 4 力的合成

- 5 力的分解

- 第四章 牛顿运动定律

- 1 牛顿第一定律

- 2 实验:探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 力学单位制

- 5 牛顿第三定律

- 6 用牛顿定律解决问题(一)

- 7 用牛顿定律解决问题(二)