六年级语文下册小升初之文化专题 中国传统节日 课件(36张)-

文档属性

| 名称 | 六年级语文下册小升初之文化专题 中国传统节日 课件(36张)- |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-24 17:32:56 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

中

国

传

统

节

日

chinese traditional

festivals

中国传统节日的起源

节,《说文解字》解释说,就是竹约。约,缠束也。以竹节的节引申出节制,管束的意思。

中国的节,一般都是停下来,通过古老的仪式,细节,追思先人之德,念旧,调整与周围世界的关系,或闭门思过,或饮酒叙旧······春节从祭祖开始,清明思念祖先,端午思念古代诗人,中秋怀念亲人······所有的节日都是要回到对先人,历史,经验的几年,沉思上。

节日,就是自我节制,管束,停顿的日子。

节日是一个民族的根基,失去了节日的民族如同失去了图腾的流浪者。窃以为,仅仅将传统节日法定化还不够,还要恢复节日的风俗和内涵,这需要全社会对节日的反思和重建。

——于坚《节日是一个民族的根基》

目

录

春节

清明节

中秋节

重阳节

端午节

七夕节

春

节

春

节

习

俗

《尔雅 释天》:夏曰岁,商曰祀,周曰年,唐虞曰载。

《说文解字》:年,谷熟也。

年

的

含

义

(1)忙年

1.腊八

腊八粥的传说:

纪念佛祖成道:释迦牟尼(sakyamuni)

一家四口的故事;朱元璋。

农历十二月初八是腊八节。腊八节是春节的前奏。“老婆老婆你莫谗,过了腊八就是年。”

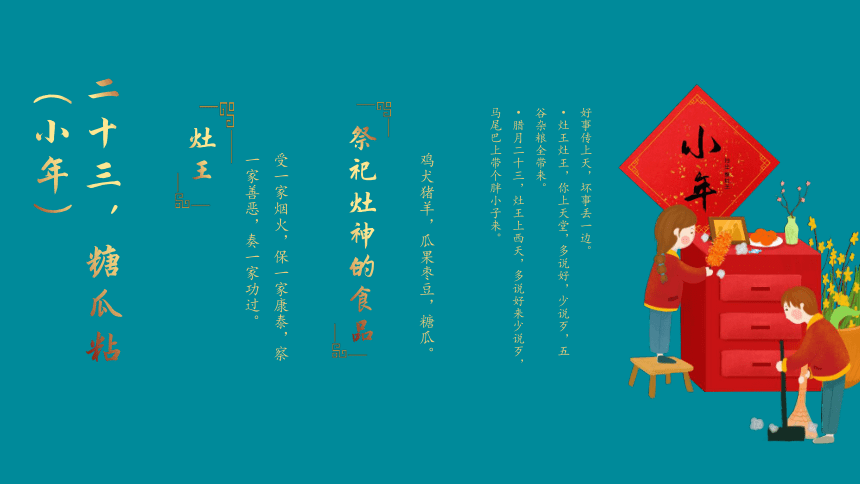

二十三,糖瓜粘

(小年)

灶王

受一家烟火,保一家康泰,察一家善恶,奏一家功过。

祭祀灶神的食品

鸡犬猪羊,瓜果枣豆,糖瓜。

好事传上天,坏事丢一边。

·灶王灶王,你上天堂,多说好,少说歹,五谷杂粮全带来。

·腊月二十三,灶王上西天,多说好来少说歹,马尾巴上带个胖小子来。

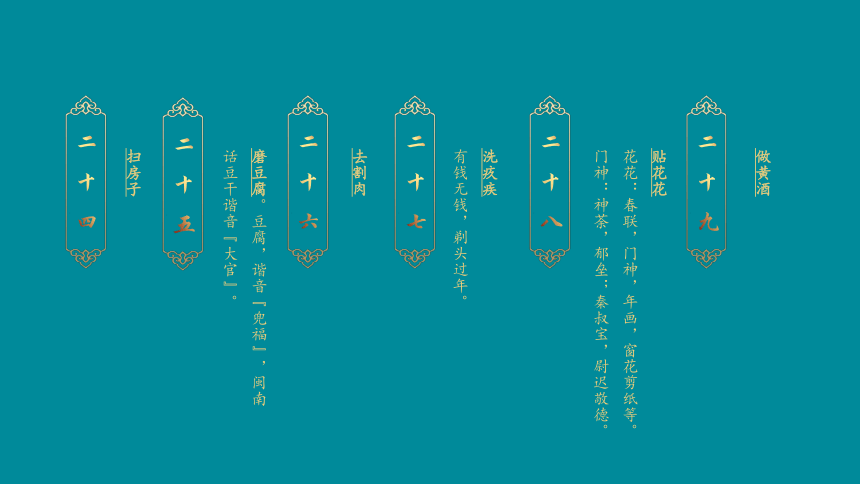

二十四

二十五

二十七

二十八

二十九

扫房子

磨豆腐。豆腐,谐音“兜福”,闽南话豆干谐音“大官”。

二十六

去割肉

洗疚疾

有钱无钱,剃头过年。

贴花花

花花:春联,门神,年画,窗花剪纸等。

门神:神荼,郁垒;秦叔宝,尉迟敬德。

做黄酒

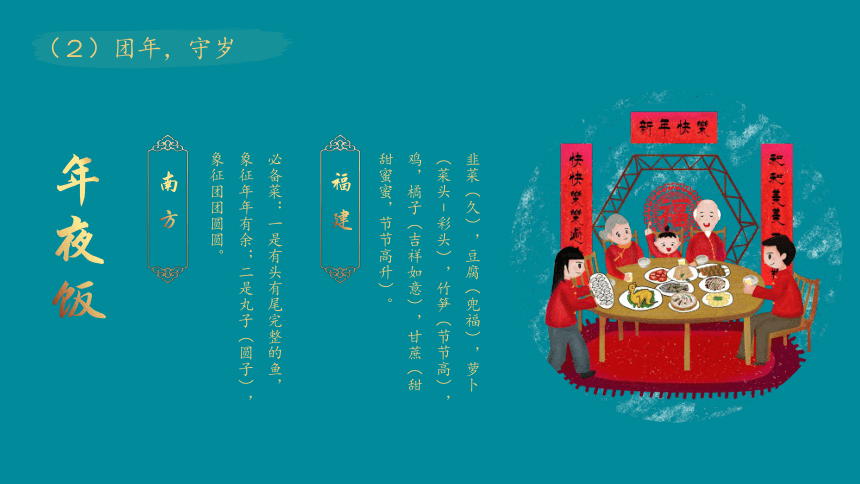

(2)团年,守岁

年夜饭

南方

必备菜:一是有头有尾完整的鱼,象征年年有余;二是丸子(圆子),象征团团圆圆。

福建

韭菜(久),豆腐(兜福),萝卜(菜头-彩头),竹笋(节节高),鸡,橘子(吉祥如意),甘蔗(甜甜蜜蜜,节节高升)。

北京

荸荠(必齐)

南方

年糕(年高)

北方

饺子(更岁交子,新年大发财,元宝滚进来)

2·压岁钱

3·守岁

放爆竹(年的传说)

年关讨债

年廿七,勿着急;年廿八,我想法;年廿九,有有有;三十不见面,元旦碰面拱拱手。

除夕夜,有寺庙通宵演戏,称为“避债戏”。

(3)新年庆贺与拜年

1·爆竹迎年

2·拜祭祖先

3·着新衣,戴花胜,饮春酒

4·拜年:由内及外,由近及远。

5·送穷鬼与祭财神

(4)正月初七“人生日”

1·七菜羹

芹菜,蒜,葱,芫荽,韭菜,鱼:勤快,会计算,聪明,有人缘,长久幸福,富足有余

2·人日登高

闹元宵

农历正月十五

按中国民间的传统,在这天上皓月高悬的夜晚,人们要点起彩灯万盏,以示庆贺。出门赏月、燃灯放焰、喜猜灯谜、共吃元宵,合家团聚、同庆佳节,其乐融融。

元宵节也称灯节,元宵燃灯的风俗起自汉朝,到了唐代,赏灯活动更加兴盛,皇宫里、街道上处处挂灯,还要建立高大的灯轮、灯楼和灯树,唐朝大诗人卢照邻曾在《十五夜观灯》中这样描述元宵节燃灯的盛况“接汉疑星落,依楼似月悬。”

诗词

元日

【宋】王安石

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

清

明

节

清明节的来历

春秋时期:晋国,晋献公,骊姬,申生,重耳(介之推)

柳下做鬼终不见,强似伴君作谏臣。

割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明。

倘若主公心有我,忆我之时常自省。

臣在九泉心无愧,勤拯清明复清明。

清明习俗

清明食品

扫墓

祭黄帝

踏青

荡秋千

放风筝

蹴鞠

鸡蛋

春饼

乌饭

螺蛳

清明粑

诗词

清明

【唐】杜牧

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

端

午

节

时间:农历五月初五。

来历:纪念伟大的诗人屈原。

风俗:吃粽子,赛龙舟。

节日起源:天象崇拜,龙图腾祭祀

端

午

节

中国四大传统节日之一

诗词

端午

【唐】文秀

节分端午自谁言,万古传闻为屈原。

堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。

中

秋

节

农历七八九月为秋季,在古代分别被称为孟秋,仲秋,季秋,八月为仲秋,后称中秋。

中秋节的传说:嫦娥奔月,吴刚伐桂。玉兔捣药。

中秋节风俗:吃月饼,赏月。

月亮在中国文化中的象征意义:团圆,思乡

一个古老的诗国,有一个白发的诗人,拈一片霜的月光,凝成一首小诗,给所有的孩子唱······老诗人捞月去了,小诗留在月光里悠扬,在故乡悠扬,在他乡悠扬······

——熊秉明

诗词

水调歌头

【宋】苏轼

小序:丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

七

夕

节

七夕节的简介

在我国,农历七月初七的夜晚,天气温暖,草木飘香,这就是人们俗称的七夕节,也有人称之为“乞巧节”或“女儿节”,这是中国传统节日中最具浪漫色彩的一个节日,也是过去姑娘们最为重视的日子

相传,在每年的这个夜晚,是天上织女与牛郎在鹊桥相会之时。织女是一个美丽聪明、心灵手巧的仙女,凡间的妇女便在这一天晚上向她乞求智慧和巧艺,也少不了向她求赐美满姻缘,所以七月初七也被称为乞巧节。

七夕节最普遍的习俗,就是妇女们在七月初七的夜晚进行的各种乞巧活动。

各个地区的乞巧的方式不尽相同,各有趣味。

南瓜藤下听声 (在绍兴农村,这一夜会有许多少女一个人偷偷躲在生长得茂盛的南瓜棚下,在夜深人静之时如能听到牛郎织女相会时的悄悄话,这待嫁的少女日后便能得到这千年不渝的爱情)

七夕节的习俗

诗词

七夕

唐代·白居易

烟霄微月澹长空,银汉秋期万古同。

几许欢情与离恨,年年并在此宵中。

重

阳

节

重阳节的含义

农历九月初九,九是阳数,两个九叫“重阳”。

民间在该日有登高的风俗,所以重阳节又称“登高节”还有重九节、茱萸节、菊花节等说法。由于九月初九“九九”谐音是“久久”,有长久之意,所以常在此日祭祖与推行敬老活动。重阳节与除夕、清明、盂兰盆三节也是中国传统节日里祭祖的四大节日。近年来,由于人们对老人的尊重,故此节日又被称为老人节。

重阳节的神话传说

较早有关重阳节的传说,见于梁朝吴均的《续齐谐记》:汝南桓景随费长房游学累年,长房谓曰:“九月九日,汝家中当有灾。宜急去,令家人各作降囊,盛茱萸,以系臂,登高饮菊花酒,此祸可除。”景如言,齐家登山。夕还,见鸡犬牛羊一时暴死。长房闻之曰:“此可代也。”今世人九日登高饮酒,妇人带茱萸囊,盖始于此。

重阳节的习俗

1·登高

2·吃重阳糕

与登高相联系的有吃重阳糕的风俗。高和糕谐音,作为节日食品,最早是庆祝秋粮丰收、喜尝新粮的用意,之后民间才有了登高吃糕,取步步登高的吉祥之意。

3·赏菊

古来又称菊花节。农历九月俗称菊月,节日举办菊花大会,倾城的人潮赴会赏菊。在汉族古俗中,菊花象征长寿。

4·饮菊花酒

重阳佳节,我国有饮菊花酒的传统习俗。菊花酒,在古代被看作是重阳必饮、祛灾祈福的“吉祥酒”。

5·佩茱萸

古代还风行九九插茱萸的习俗,所以又叫做茱萸节。茱萸入药,可制酒养身祛病。插茱萸和簪菊花在唐代就已经很普遍。茱萸香味浓,有驱虫去湿、逐风邪的作用,并能消积食,治寒热。民间认为九月初九也是逢凶之日,多灾多难,所以在重阳节人们喜欢佩带茱萸以辟邪求吉。茱萸因此还被人们称为“辟邪翁”。

诗词

九月九日忆山东兄弟

【唐】王维

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

谢

谢

观

看

中

国

传

统

节

日

chinese traditional

festivals

中国传统节日的起源

节,《说文解字》解释说,就是竹约。约,缠束也。以竹节的节引申出节制,管束的意思。

中国的节,一般都是停下来,通过古老的仪式,细节,追思先人之德,念旧,调整与周围世界的关系,或闭门思过,或饮酒叙旧······春节从祭祖开始,清明思念祖先,端午思念古代诗人,中秋怀念亲人······所有的节日都是要回到对先人,历史,经验的几年,沉思上。

节日,就是自我节制,管束,停顿的日子。

节日是一个民族的根基,失去了节日的民族如同失去了图腾的流浪者。窃以为,仅仅将传统节日法定化还不够,还要恢复节日的风俗和内涵,这需要全社会对节日的反思和重建。

——于坚《节日是一个民族的根基》

目

录

春节

清明节

中秋节

重阳节

端午节

七夕节

春

节

春

节

习

俗

《尔雅 释天》:夏曰岁,商曰祀,周曰年,唐虞曰载。

《说文解字》:年,谷熟也。

年

的

含

义

(1)忙年

1.腊八

腊八粥的传说:

纪念佛祖成道:释迦牟尼(sakyamuni)

一家四口的故事;朱元璋。

农历十二月初八是腊八节。腊八节是春节的前奏。“老婆老婆你莫谗,过了腊八就是年。”

二十三,糖瓜粘

(小年)

灶王

受一家烟火,保一家康泰,察一家善恶,奏一家功过。

祭祀灶神的食品

鸡犬猪羊,瓜果枣豆,糖瓜。

好事传上天,坏事丢一边。

·灶王灶王,你上天堂,多说好,少说歹,五谷杂粮全带来。

·腊月二十三,灶王上西天,多说好来少说歹,马尾巴上带个胖小子来。

二十四

二十五

二十七

二十八

二十九

扫房子

磨豆腐。豆腐,谐音“兜福”,闽南话豆干谐音“大官”。

二十六

去割肉

洗疚疾

有钱无钱,剃头过年。

贴花花

花花:春联,门神,年画,窗花剪纸等。

门神:神荼,郁垒;秦叔宝,尉迟敬德。

做黄酒

(2)团年,守岁

年夜饭

南方

必备菜:一是有头有尾完整的鱼,象征年年有余;二是丸子(圆子),象征团团圆圆。

福建

韭菜(久),豆腐(兜福),萝卜(菜头-彩头),竹笋(节节高),鸡,橘子(吉祥如意),甘蔗(甜甜蜜蜜,节节高升)。

北京

荸荠(必齐)

南方

年糕(年高)

北方

饺子(更岁交子,新年大发财,元宝滚进来)

2·压岁钱

3·守岁

放爆竹(年的传说)

年关讨债

年廿七,勿着急;年廿八,我想法;年廿九,有有有;三十不见面,元旦碰面拱拱手。

除夕夜,有寺庙通宵演戏,称为“避债戏”。

(3)新年庆贺与拜年

1·爆竹迎年

2·拜祭祖先

3·着新衣,戴花胜,饮春酒

4·拜年:由内及外,由近及远。

5·送穷鬼与祭财神

(4)正月初七“人生日”

1·七菜羹

芹菜,蒜,葱,芫荽,韭菜,鱼:勤快,会计算,聪明,有人缘,长久幸福,富足有余

2·人日登高

闹元宵

农历正月十五

按中国民间的传统,在这天上皓月高悬的夜晚,人们要点起彩灯万盏,以示庆贺。出门赏月、燃灯放焰、喜猜灯谜、共吃元宵,合家团聚、同庆佳节,其乐融融。

元宵节也称灯节,元宵燃灯的风俗起自汉朝,到了唐代,赏灯活动更加兴盛,皇宫里、街道上处处挂灯,还要建立高大的灯轮、灯楼和灯树,唐朝大诗人卢照邻曾在《十五夜观灯》中这样描述元宵节燃灯的盛况“接汉疑星落,依楼似月悬。”

诗词

元日

【宋】王安石

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

清

明

节

清明节的来历

春秋时期:晋国,晋献公,骊姬,申生,重耳(介之推)

柳下做鬼终不见,强似伴君作谏臣。

割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明。

倘若主公心有我,忆我之时常自省。

臣在九泉心无愧,勤拯清明复清明。

清明习俗

清明食品

扫墓

祭黄帝

踏青

荡秋千

放风筝

蹴鞠

鸡蛋

春饼

乌饭

螺蛳

清明粑

诗词

清明

【唐】杜牧

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

端

午

节

时间:农历五月初五。

来历:纪念伟大的诗人屈原。

风俗:吃粽子,赛龙舟。

节日起源:天象崇拜,龙图腾祭祀

端

午

节

中国四大传统节日之一

诗词

端午

【唐】文秀

节分端午自谁言,万古传闻为屈原。

堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。

中

秋

节

农历七八九月为秋季,在古代分别被称为孟秋,仲秋,季秋,八月为仲秋,后称中秋。

中秋节的传说:嫦娥奔月,吴刚伐桂。玉兔捣药。

中秋节风俗:吃月饼,赏月。

月亮在中国文化中的象征意义:团圆,思乡

一个古老的诗国,有一个白发的诗人,拈一片霜的月光,凝成一首小诗,给所有的孩子唱······老诗人捞月去了,小诗留在月光里悠扬,在故乡悠扬,在他乡悠扬······

——熊秉明

诗词

水调歌头

【宋】苏轼

小序:丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

七

夕

节

七夕节的简介

在我国,农历七月初七的夜晚,天气温暖,草木飘香,这就是人们俗称的七夕节,也有人称之为“乞巧节”或“女儿节”,这是中国传统节日中最具浪漫色彩的一个节日,也是过去姑娘们最为重视的日子

相传,在每年的这个夜晚,是天上织女与牛郎在鹊桥相会之时。织女是一个美丽聪明、心灵手巧的仙女,凡间的妇女便在这一天晚上向她乞求智慧和巧艺,也少不了向她求赐美满姻缘,所以七月初七也被称为乞巧节。

七夕节最普遍的习俗,就是妇女们在七月初七的夜晚进行的各种乞巧活动。

各个地区的乞巧的方式不尽相同,各有趣味。

南瓜藤下听声 (在绍兴农村,这一夜会有许多少女一个人偷偷躲在生长得茂盛的南瓜棚下,在夜深人静之时如能听到牛郎织女相会时的悄悄话,这待嫁的少女日后便能得到这千年不渝的爱情)

七夕节的习俗

诗词

七夕

唐代·白居易

烟霄微月澹长空,银汉秋期万古同。

几许欢情与离恨,年年并在此宵中。

重

阳

节

重阳节的含义

农历九月初九,九是阳数,两个九叫“重阳”。

民间在该日有登高的风俗,所以重阳节又称“登高节”还有重九节、茱萸节、菊花节等说法。由于九月初九“九九”谐音是“久久”,有长久之意,所以常在此日祭祖与推行敬老活动。重阳节与除夕、清明、盂兰盆三节也是中国传统节日里祭祖的四大节日。近年来,由于人们对老人的尊重,故此节日又被称为老人节。

重阳节的神话传说

较早有关重阳节的传说,见于梁朝吴均的《续齐谐记》:汝南桓景随费长房游学累年,长房谓曰:“九月九日,汝家中当有灾。宜急去,令家人各作降囊,盛茱萸,以系臂,登高饮菊花酒,此祸可除。”景如言,齐家登山。夕还,见鸡犬牛羊一时暴死。长房闻之曰:“此可代也。”今世人九日登高饮酒,妇人带茱萸囊,盖始于此。

重阳节的习俗

1·登高

2·吃重阳糕

与登高相联系的有吃重阳糕的风俗。高和糕谐音,作为节日食品,最早是庆祝秋粮丰收、喜尝新粮的用意,之后民间才有了登高吃糕,取步步登高的吉祥之意。

3·赏菊

古来又称菊花节。农历九月俗称菊月,节日举办菊花大会,倾城的人潮赴会赏菊。在汉族古俗中,菊花象征长寿。

4·饮菊花酒

重阳佳节,我国有饮菊花酒的传统习俗。菊花酒,在古代被看作是重阳必饮、祛灾祈福的“吉祥酒”。

5·佩茱萸

古代还风行九九插茱萸的习俗,所以又叫做茱萸节。茱萸入药,可制酒养身祛病。插茱萸和簪菊花在唐代就已经很普遍。茱萸香味浓,有驱虫去湿、逐风邪的作用,并能消积食,治寒热。民间认为九月初九也是逢凶之日,多灾多难,所以在重阳节人们喜欢佩带茱萸以辟邪求吉。茱萸因此还被人们称为“辟邪翁”。

诗词

九月九日忆山东兄弟

【唐】王维

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

谢

谢

观

看