人教版-选修1-第二单元《商鞅变法》

文档属性

| 名称 | 人教版-选修1-第二单元《商鞅变法》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-10-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

第二单元 商鞅变法

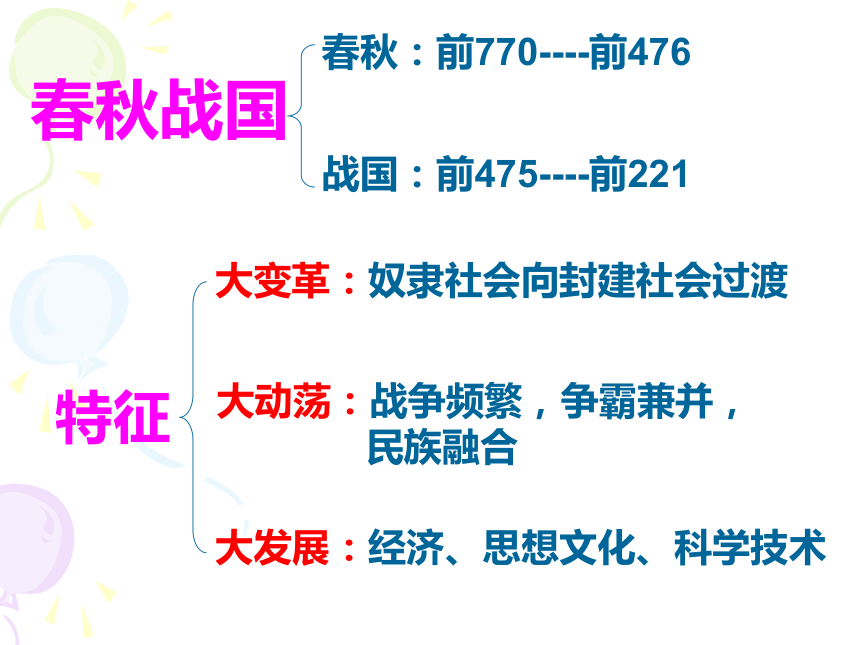

春秋战国

春秋:前770----前476

战国:前475----前221

特征

大变革:奴隶社会向封建社会过渡

大动荡:战争频繁,争霸兼并,

民族融合

大发展:经济、思想文化、科学技术

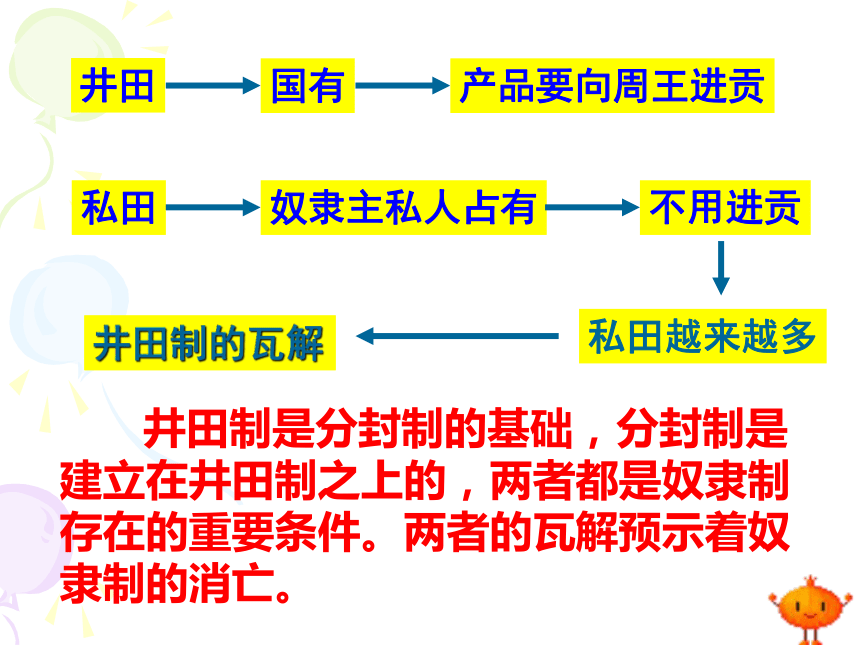

井田制的瓦解

井田

私田

国有

奴隶主私人占有

产品要向周王进贡

不用进贡

井田制是分封制的基础,分封制是建立在井田制之上的,两者都是奴隶制存在的重要条件。两者的瓦解预示着奴隶制的消亡。

私田越来越多

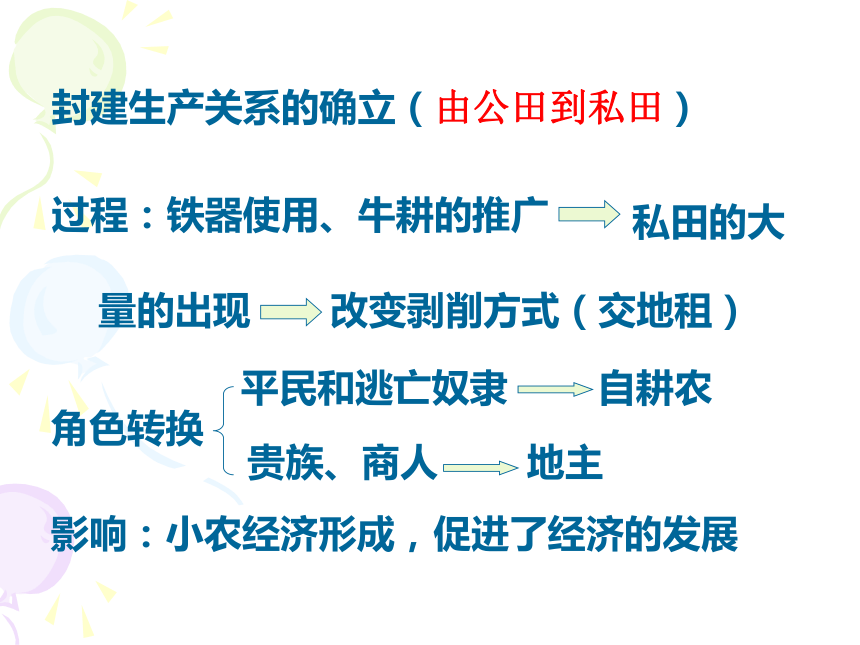

封建生产关系的确立(由公田到私田)

过程:铁器使用、牛耕的推广

私田的大

量的出现

改变剥削方式(交地租)

角色转换

平民和逃亡奴隶

自耕农

贵族、商人

地主

影响:小农经济形成,促进了经济的发展

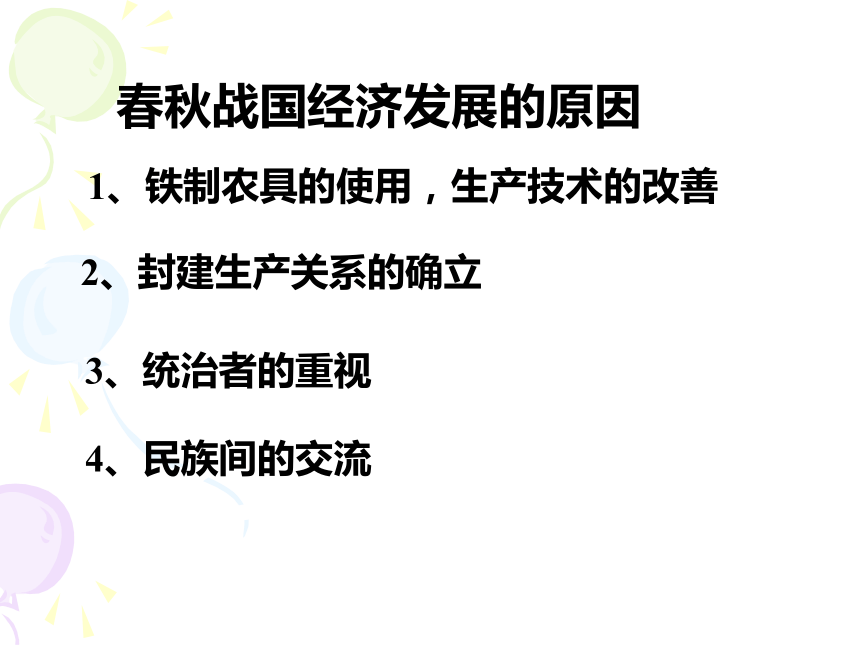

春秋战国经济发展的原因

2、封建生产关系的确立

1、铁制农具的使用,生产技术的改善

3、统治者的重视

4、民族间的交流

第1课

改革变法风潮与秦国历史机遇

(变法的背景)

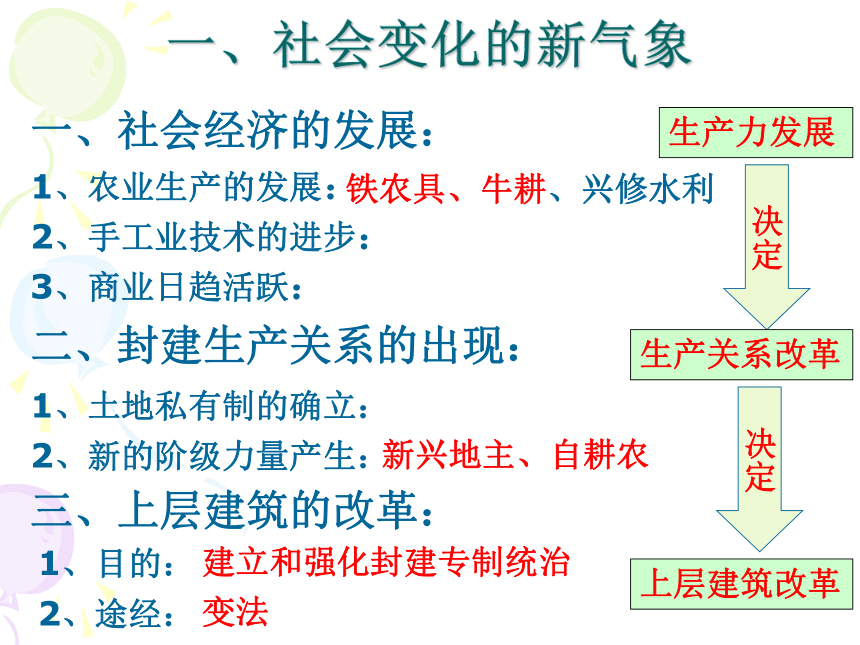

一、社会变化的新气象

一、社会经济的发展:

1、农业生产的发展:

2、手工业技术的进步:

3、商业日趋活跃:

铁农具、牛耕、兴修水利

生产力发展

决定

生产关系改革

二、封建生产关系的出现:

1、土地私有制的确立:

2、新的阶级力量产生:

新兴地主、自耕农

三、上层建筑的改革:

1、目的:

2、途经:

建立和强化封建专制统治

变法

决定

上层建筑改革

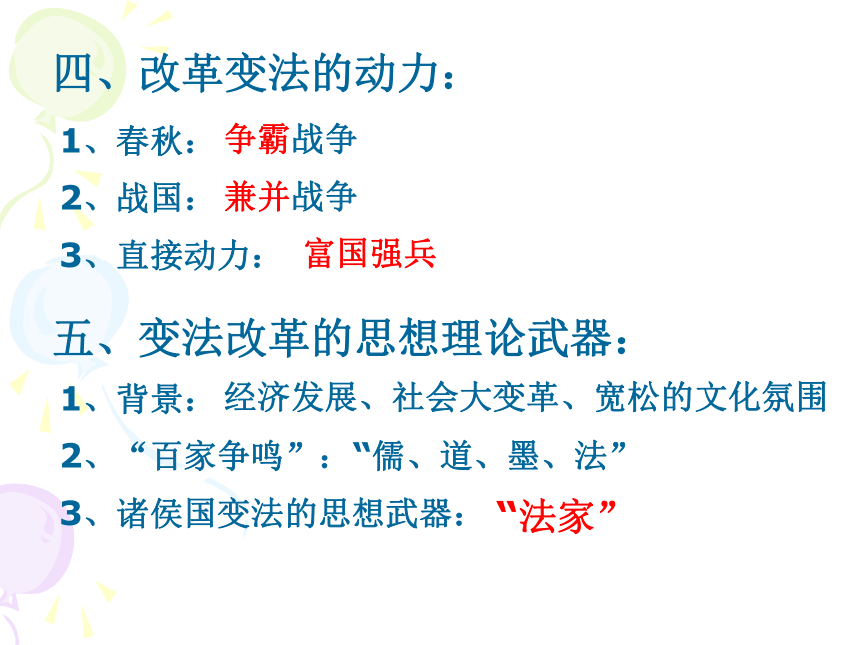

四、改革变法的动力:

1、春秋:

2、战国:

争霸战争

兼并战争

3、直接动力:

富国强兵

五、变法改革的思想理论武器:

1、背景:

2、“百家争鸣”:

经济发展、社会大变革、宽松的文化氛围

“儒、道、墨、法”

3、诸侯国变法的思想武器:

“法家”

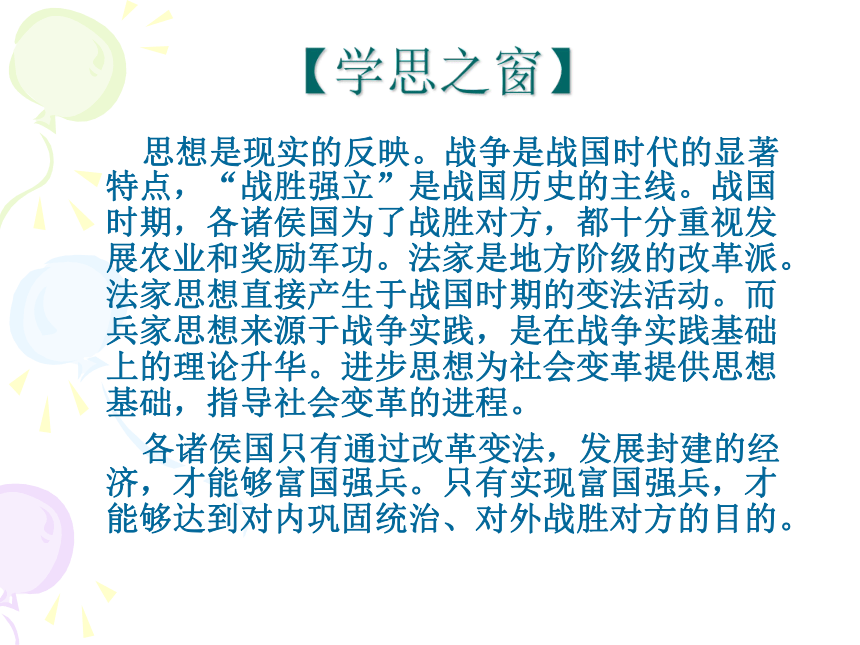

【学思之窗】

思想是现实的反映。战争是战国时代的显著特点,“战胜强立”是战国历史的主线。战国时期,各诸侯国为了战胜对方,都十分重视发展农业和奖励军功。法家是地方阶级的改革派。法家思想直接产生于战国时期的变法活动。而兵家思想来源于战争实践,是在战争实践基础上的理论升华。进步思想为社会变革提供思想基础,指导社会变革的进程。

各诸侯国只有通过改革变法,发展封建的经济,才能够富国强兵。只有实现富国强兵,才能够达到对内巩固统治、对外战胜对方的目的。

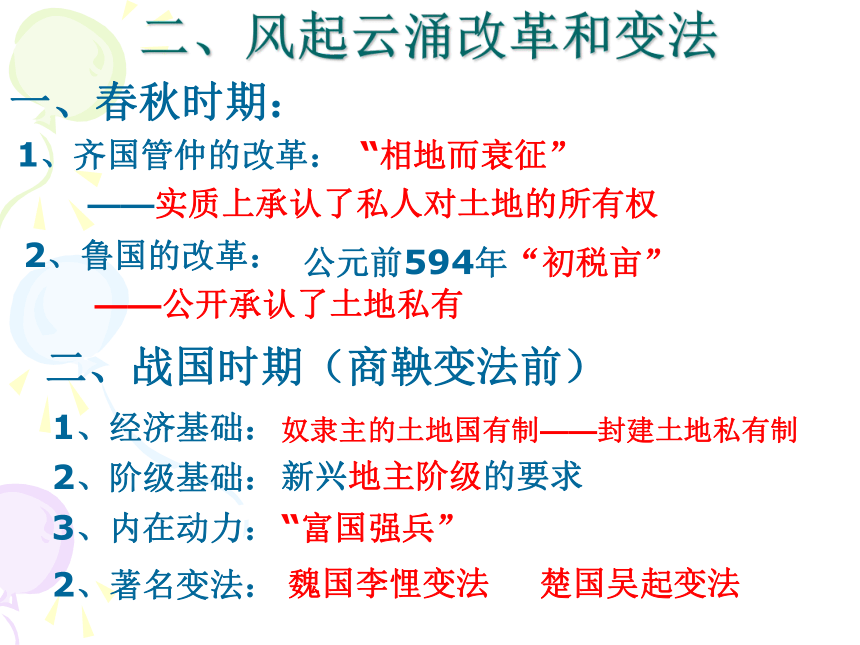

二、风起云涌改革和变法

一、春秋时期:

1、齐国管仲的改革:

——实质上承认了私人对土地的所有权

“相地而衰征”

2、鲁国的改革:

公元前594年“初税亩”

——公开承认了土地私有

二、战国时期(商鞅变法前)

1、经济基础:

2、阶级基础:

奴隶主的土地国有制——封建土地私有制

新兴地主阶级的要求

3、内在动力:

“富国强兵”

2、著名变法:

魏国李悝变法

楚国吴起变法

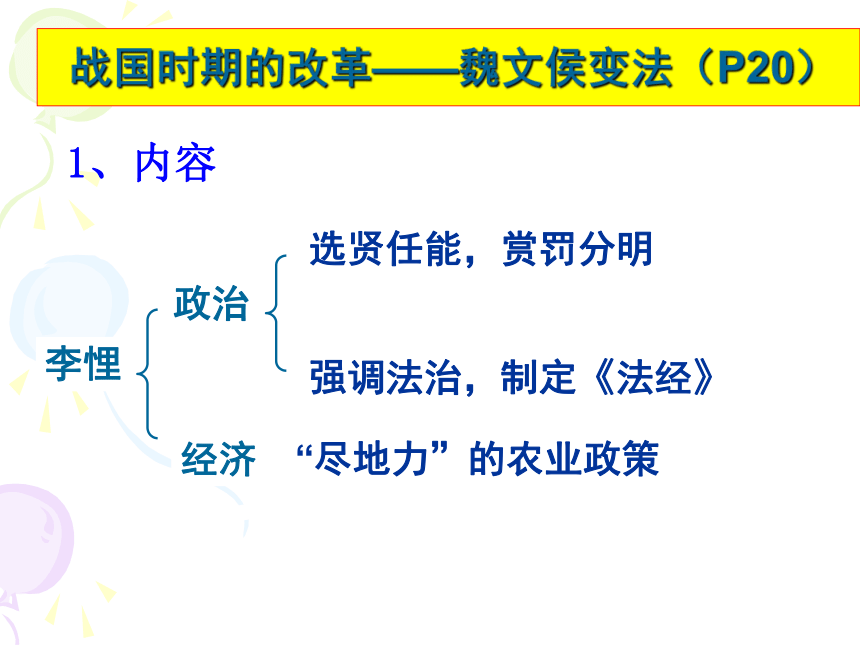

李悝

政治

经济

选贤任能,赏罚分明

强调法治,制定《法经》

“尽地力”的农业政策

战国时期的改革——魏文侯变法(P20)

1、内容

楚国吴起改革(P20)

1、内容

2、作用

1)有效打击了旧制度,增强了国力,使相关国家迅速崛起;

魏楚等国改革的影响:

3)对历史进程:促进了社会的转型——

由奴隶社会向封建社会转变。

2)对其他诸侯国:起了示范作用,开启了战国大变法运动的序幕;

春秋、战国改革变法的评价与比较

1、背景、目的的相似性:

背景:都是生产力发展的结果,顺应了历史发展的趋势;

目的:为了富国强兵,在战争中求得生存,进而成为霸主。

2、改革内容的不断深化:

战国变法是在春秋的基础上进行的,且更加彻底。春秋改革主要针对经济基础方面,未触及到上层建筑;战国变法则瓦解了宗法贵族政治,确立了封建制。政治上,改革旧的世卿世禄制度,削弱了旧贵族的特权;经济上,破坏了井田制,封建经济得到发展。《法经》维护了社会秩序、稳定了政局;军事上,奖励军功提高了军队战斗力。

3、改革成效的不断深化:

春秋改革成效主要体现在经济领域;战国变法使新兴地主阶级的政治经济地位得以强化,为日后秦帝国的建立和中央集权制度的确立奠定了基础。

氐

匈奴

犬戎

战国时期形势图

“诸侯卑秦,丑莫大焉”

小结:秦国处在十字路口

客观原因:穆公称霸西戎,但仍落后中原

必要条件:献公改革,无根本改观;

有利条件:权力集中、法家学说、尚武精神;

历史机遇:三家分晋、“士人要求”

主观原因:秦孝公变法图强,重用商鞅

1.春秋战国时期,各诸侯国实施改革变法的根本原因是什么?

思路引领: 生产力发展引起社会阶级关系的变化;经济基础的变化,必然引起上层建筑的改革。

答案提示:春秋战国时期,生产力迅速发展,社会经济发生了根本性的变化。生产力的发展促进了土地私有制的确立,进一步削弱了人身依附关系,引起了阶级关系的变化。新兴地主和自耕农出现。新兴的地主和自耕农要求打破束缚,进一步解放生产力。而经济基础的变化,必然会引起上层建筑的改革。因此,改革变法的根本原因是社会生产力的发展。

2.春秋战国时期除商鞅变法外,还有哪些国家进行的改革变法影响比较大?

答案提示: 春秋时期,社会生产关系与上层建筑的变革已经开始。著名的有齐国管仲改革和鲁国的改革。齐国管仲采取“相地而衰征”的政策,实质上承认了私人对土地的所有权。鲁国实行了“初税亩”,公开承认了土地私有权。

战国时期,李悝在魏国主持变法。实行“尽地力之教”、推行“平籴法”、制定《法经》。魏国在战国诸雄中率先强盛起来。吴起在楚国的变法影响也较大。主张限制和削弱贵族势力、整顿吏治和改良社会风气。楚国经过改革,成为了战国中的强国。

知识结构

第2课

“为秦开帝业”——商鞅变法

(变法的内容)

一、秦国政坛唱主角的新人

一、商鞅的成长历程:

二、初涉政坛,怀才不遇:

三、投奔秦国,主持变法:

“公元前356年”

商鞅变法会遇到哪些阻力呢?

奴隶主阶级反对

老百姓不信任

舌战群臣

南门徙木

徙木立信

【学思之窗】

答案提示:战争是战国时代的显著特征,“战胜强立”是战国历史的主线。尧、舜、禹的帝王之道即儒家的治国理论,要求当政者以礼治国,实行“仁政”。这种思想不符合当时的形势要求。因此,孝公对王道不感兴趣。而称霸之道即法家思想。要求当政者“变法修刑,内务耕稼,外劝战死之赏罚”。这种思想适应了战国时兼并战争的需要,有利于孝公的称霸大业,所以,孝公不仅对称霸之道感兴趣,而且法家思想还成为秦国变法的指导思想。

二、商鞅变法的措施

内容 意义

经济

“为田开阡陌封疆”(废井田、开阡陌)

——废除井田制

以法律形式承认土地私有,推动了地主制经济的发展。

“奖励耕织,重农抑商 ”

稳定国家财政,增强国家实力,提高人民生产积极性

颁布标准器

统一度量衡

促进了全国经济发展

——富国

统一秦国度量衡的作用

利于消除割据势力

为始皇统一度量衡奠定基础

为经济、文化的交流提供便利条件

利于统一赋税和俸禄

积极:

1、促进农业和社会经济的发展

2、巩固新兴地主阶级的中央政权

消极:

1、阻碍了资本主义经济的发展

2、导致经济结构单一

其深远影响有:

探究——你认为商鞅的经济改革中哪一措施

对后来封建经济的发展影响最大?为什么?

商鞅为什么要采取重农抑商政策?

原

因

1、农业是人们最基本的生活资料

2、国家通过征收稳定的土地税保证财政收入

3、有利于社会的安定,将农民束缚于土地之上

4、工商业会加剧劳动力从土地上的流失

造成种种社会问题

5、商品经济不发达,不如经营土地有保障

根源:自然经济的反映,生产力水平低下的产物

二、商鞅变法的措施

内容 意义

军事

奖励军功,实行二十等爵制

增强士兵作战的勇气,提高军队的战斗力。

废除“世卿世禄制”

打击了贵族的特权,树立了新兴地主阶级的政治、经济优势。

编制什伍组织

兵源得到了可靠的保证,又严格控制百姓

——强兵

二、商鞅变法的措施

内容 意义

政治

建立严密的户籍制度,制定连坐法。

实行县制,设令丞,由国君任免

轻罪重罚

强化了中央集权

1)建立县制,国君任免官吏

强化中央集权

2)什伍连坐制度

政治改革的作用

3)轻罪重刑

加强管理,有效行使政府权力

强化人民法律意识,保证变法彻底执行

分封制

国君

诸侯

诸侯国官吏

国君

地方县吏

县制

分封制与县制之下中央对地方的管理

二、商鞅变法的措施

内容 意义

思想文化

社会习俗

“燔诗书而明法令之”——焚烧诗书

加强了思想文化统治

强制推行一夫一妻小家庭政策

可以增加政府收入

焚烧诗书

加强思想文化统治

思想改革的作用

结合所学知识,谈谈你对

商鞅的“焚烧诗书”的认识?

从当时来看,他的做法是值得肯定的。因为要更好地执行变法的话,就必须排除复古思想的干扰;要排除复古思想的干扰就必须要排斥儒家;要排斥儒家,那么“焚烧诗书”是一个非常有效的方法。

从历史长河来看,“焚烧诗书”损失了大量有价值的文化典籍。是一种思想文化专制行为。不利于科学文化的发展。

三、商鞅变法的特点是什么?

商鞅变法以法律形式废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济,富国强兵,建立新型地主阶级统治。是实行最彻底、影响最深远的改革。

变法的核心

农战

法治

1.商鞅变法的举措主要有哪些?

思路引领: 商鞅变法涉及经济、政治、军事、文化和习俗等多个领域。

答案提示:经济方面的主要措施有:废井田、开阡陌;重农抑商,奖励耕织;统一度量衡。政治和军事方面的措施有:奖励军功,实行“二十等爵制”;废除“世卿世禄制”;严格户籍管理制度,制定连坐法;普遍推行县制;制定秦律,“燔诗书而明法令”。

2.商鞅变法的特点是什么?

思路引领:考虑商鞅变法的内容有什么特点?影响如何?

答案提示:商鞅变法核心内容可概括为“农战”和“法治”。

商鞅变法是实行最彻底、对旧贵族打击最严重,变法措施最全面,为期最长久,影响最深远的改革。商鞅变法以法律形式废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济,增加政府收入,富国强兵,建立新型地主阶级的统治。商鞅变法的许多措施,如,“重农抑商”、“统一度量衡”、“废分封,行县制”、“什伍连坐”等不仅为秦国完成统一奠定了雄厚的经济基础与国家治理基础,对日后中国历史的发展也有重大影响。

第3课

富国强兵的秦国

(变法的影响)

一、商鞅之死

一、原因:

1、贵族保守势力对新法的抵制:

2、秦孝公去世:

二、过程:

1、秦惠文王下令发兵捕拿商鞅:

2、商鞅在封邑起兵自卫,兵败被杀:

三、结果:

“商鞅虽死,而秦卒行其法”

想一想:商鞅变法的结果

守旧势力的反扑 商鞅之死

商鞅被害后,新法并未被废除。

为什么?

“商鞅虽死,秦法犹存”

1、南门立木

诚信

2、治世不一法,便国不法古

经济基础决定上层建筑

3、宗室贵戚多怨望

按功授爵

4、商君虽死,秦法未败

顺应时代潮流

5、礼制法制化;分封制郡县化;世卿制

官吏化

1)改革符合新兴地主阶级的要求,顺应了历史发展的潮流。

根本原因

4)秦孝公的鼎力支持。

3)法律一经制定就坚决实施。

2)改革符合了秦国的实际情况。

商鞅变法为何能成功?

重要因素

二、商鞅变法的评价

2、历史作用(积极性)

(1)经济:

(2)政治:

从根本上确立了土地私有制,为秦国农业生产带来生机。

使封建国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建设从此开始。

(3)军事:

极大地提高了秦军的战斗力,秦国在对外兼并战争中掌握了主动权。

1、性质:

一次较为彻底的封建地主阶级改革运动

总之,为秦国富国强兵和后来秦统一全国奠定了基础。对秦国以至中国历史的发展起了重要作用。

二、商鞅变法的评价

3、局限性:

(1)轻视教化,轻罪重罚:

(2)加重剥削与压迫:

如:刑法严酷

如:连坐法

(3)改革不完全彻底:

如:按爵位等级占有田宅和奴隶、公开承认占有奴隶合法性

(4)重农抑商:

压制工商业违背了社会经济发展的规律,导致民主意识的弱化

(5)焚烧史书,蔑视文化:

摧残了文化,压制了思想,导致民族创新意识窒息

——商鞅变法处在一个历史交替时期,新旧势力斗争异常激烈的历史特点和变法的阶级属性使变法不可避免带有一定的局限性。

(6)倡导君主独裁:

封建专制主义在中国长期盛行

商鞅变法

一、背景

二、内容

三、结果、影响

富国强兵

国富兵强

生产力

秦国

军事

政治

经济

文化

秦统一

改革也是发展生产力

P28【学思之窗】

思路引领:三种观点过分批评商鞅变法。

答案提示:秦朝二世而亡的原因在于秦的暴政。商鞅实行的严刑峻法和文化高压政策,虽然对后来的秦朝有消极影响,但更要看到商鞅变法的积极作用:改革推动了秦国的社会进步,促进了经济的繁荣,壮大了国力,为秦国的富国强兵和未来发展奠定了基础。

1、商鞅变法中直接促进封建经济发展

的内容是

①重农抑商,奖励耕织②统一度量衡

③废分封,行县制

④确立土地私有制度

A.①② B.①②④ C.①③④ D.①④

B

练一练:

2.判断商鞅变法是比较彻底的地

主阶级政治改革,最主要的依据是 A.废井田,开阡陌 B.废除特权,奖励耕战 C.建立县制 D.编制户口,推行什伍制

A

3.战国时期,战争连绵不断,但社会经济却得到了相当的发展,其根本原是:

A.封建制度的确立适应生产力发展

B.各诸侯国为争霸需要注重生产

C.商鞅变法推行重农抑商政策

D.农民对土地的依附关系减轻

4.对秦国来说,商鞅变法起到的决定性历史作用是:

A.旧制度被废除,封建经济得到

发展

B.秦国的军事力量日渐强大

C.为秦始皇统一六国奠定了基础

D.加速了秦国专制主义中央集权

政治的发展

5.商鞅变法成功的根本原因是

A.得到最高统治者的支持

B.顺应历史发展的趋势

C.符合广大人民的要求

D.促进了中国社会封建化

1.简要分析商鞅变法的历史作用。

①经济上,从根本上确立土地私有制度,为秦国农业生产带来生机。

②政治上,使封建国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建设从此开始。

③军事上,极大地提高了秦军的战斗力,秦国在对外兼并战争中掌握了主动权。

总之,变法为秦国的富国强兵和后来秦统一全国奠定了基础。对秦国以至中国历史的发展都起了重要作用。

2.怎样看待商鞅变法的历史局限性。

商鞅变法处在一个新旧历史交替时期,新旧势力斗争异常激烈的历史特点和变法的阶级属性使变法不可避免带有一定的局限性。变法轻视教化,鼓吹轻罪重罚。变法在一定程度上加重了广大人民所受的剥削与压迫。变法也未与旧制度、文化、习俗彻底划清界限。

巩固练习

材料一:令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……有军功者,各以率受上爵。僇力本业,耕织致栗帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记.商君列传》

1、根据材料,加以概括提炼并逐条列出商鞅变法的措施。

实行什伍连坐制;奖励军功;废除井田制;

重农抑商;实行县制;统一度量衡。

材料二:孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷实,

国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

——《史记.李斯列传》

材料三:秦孝公用商鞅,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度.庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;而有强国者兼州城,而弱者丧社稷.

——《汉书. 食货志》

2、材料二、三对商鞅变法的评价有何共识?

3、从上述材料中,找出一句原话,概括商鞅变法的历史作用。

变法使得秦国富强起来

第二单元 商鞅变法

春秋战国

春秋:前770----前476

战国:前475----前221

特征

大变革:奴隶社会向封建社会过渡

大动荡:战争频繁,争霸兼并,

民族融合

大发展:经济、思想文化、科学技术

井田制的瓦解

井田

私田

国有

奴隶主私人占有

产品要向周王进贡

不用进贡

井田制是分封制的基础,分封制是建立在井田制之上的,两者都是奴隶制存在的重要条件。两者的瓦解预示着奴隶制的消亡。

私田越来越多

封建生产关系的确立(由公田到私田)

过程:铁器使用、牛耕的推广

私田的大

量的出现

改变剥削方式(交地租)

角色转换

平民和逃亡奴隶

自耕农

贵族、商人

地主

影响:小农经济形成,促进了经济的发展

春秋战国经济发展的原因

2、封建生产关系的确立

1、铁制农具的使用,生产技术的改善

3、统治者的重视

4、民族间的交流

第1课

改革变法风潮与秦国历史机遇

(变法的背景)

一、社会变化的新气象

一、社会经济的发展:

1、农业生产的发展:

2、手工业技术的进步:

3、商业日趋活跃:

铁农具、牛耕、兴修水利

生产力发展

决定

生产关系改革

二、封建生产关系的出现:

1、土地私有制的确立:

2、新的阶级力量产生:

新兴地主、自耕农

三、上层建筑的改革:

1、目的:

2、途经:

建立和强化封建专制统治

变法

决定

上层建筑改革

四、改革变法的动力:

1、春秋:

2、战国:

争霸战争

兼并战争

3、直接动力:

富国强兵

五、变法改革的思想理论武器:

1、背景:

2、“百家争鸣”:

经济发展、社会大变革、宽松的文化氛围

“儒、道、墨、法”

3、诸侯国变法的思想武器:

“法家”

【学思之窗】

思想是现实的反映。战争是战国时代的显著特点,“战胜强立”是战国历史的主线。战国时期,各诸侯国为了战胜对方,都十分重视发展农业和奖励军功。法家是地方阶级的改革派。法家思想直接产生于战国时期的变法活动。而兵家思想来源于战争实践,是在战争实践基础上的理论升华。进步思想为社会变革提供思想基础,指导社会变革的进程。

各诸侯国只有通过改革变法,发展封建的经济,才能够富国强兵。只有实现富国强兵,才能够达到对内巩固统治、对外战胜对方的目的。

二、风起云涌改革和变法

一、春秋时期:

1、齐国管仲的改革:

——实质上承认了私人对土地的所有权

“相地而衰征”

2、鲁国的改革:

公元前594年“初税亩”

——公开承认了土地私有

二、战国时期(商鞅变法前)

1、经济基础:

2、阶级基础:

奴隶主的土地国有制——封建土地私有制

新兴地主阶级的要求

3、内在动力:

“富国强兵”

2、著名变法:

魏国李悝变法

楚国吴起变法

李悝

政治

经济

选贤任能,赏罚分明

强调法治,制定《法经》

“尽地力”的农业政策

战国时期的改革——魏文侯变法(P20)

1、内容

楚国吴起改革(P20)

1、内容

2、作用

1)有效打击了旧制度,增强了国力,使相关国家迅速崛起;

魏楚等国改革的影响:

3)对历史进程:促进了社会的转型——

由奴隶社会向封建社会转变。

2)对其他诸侯国:起了示范作用,开启了战国大变法运动的序幕;

春秋、战国改革变法的评价与比较

1、背景、目的的相似性:

背景:都是生产力发展的结果,顺应了历史发展的趋势;

目的:为了富国强兵,在战争中求得生存,进而成为霸主。

2、改革内容的不断深化:

战国变法是在春秋的基础上进行的,且更加彻底。春秋改革主要针对经济基础方面,未触及到上层建筑;战国变法则瓦解了宗法贵族政治,确立了封建制。政治上,改革旧的世卿世禄制度,削弱了旧贵族的特权;经济上,破坏了井田制,封建经济得到发展。《法经》维护了社会秩序、稳定了政局;军事上,奖励军功提高了军队战斗力。

3、改革成效的不断深化:

春秋改革成效主要体现在经济领域;战国变法使新兴地主阶级的政治经济地位得以强化,为日后秦帝国的建立和中央集权制度的确立奠定了基础。

氐

匈奴

犬戎

战国时期形势图

“诸侯卑秦,丑莫大焉”

小结:秦国处在十字路口

客观原因:穆公称霸西戎,但仍落后中原

必要条件:献公改革,无根本改观;

有利条件:权力集中、法家学说、尚武精神;

历史机遇:三家分晋、“士人要求”

主观原因:秦孝公变法图强,重用商鞅

1.春秋战国时期,各诸侯国实施改革变法的根本原因是什么?

思路引领: 生产力发展引起社会阶级关系的变化;经济基础的变化,必然引起上层建筑的改革。

答案提示:春秋战国时期,生产力迅速发展,社会经济发生了根本性的变化。生产力的发展促进了土地私有制的确立,进一步削弱了人身依附关系,引起了阶级关系的变化。新兴地主和自耕农出现。新兴的地主和自耕农要求打破束缚,进一步解放生产力。而经济基础的变化,必然会引起上层建筑的改革。因此,改革变法的根本原因是社会生产力的发展。

2.春秋战国时期除商鞅变法外,还有哪些国家进行的改革变法影响比较大?

答案提示: 春秋时期,社会生产关系与上层建筑的变革已经开始。著名的有齐国管仲改革和鲁国的改革。齐国管仲采取“相地而衰征”的政策,实质上承认了私人对土地的所有权。鲁国实行了“初税亩”,公开承认了土地私有权。

战国时期,李悝在魏国主持变法。实行“尽地力之教”、推行“平籴法”、制定《法经》。魏国在战国诸雄中率先强盛起来。吴起在楚国的变法影响也较大。主张限制和削弱贵族势力、整顿吏治和改良社会风气。楚国经过改革,成为了战国中的强国。

知识结构

第2课

“为秦开帝业”——商鞅变法

(变法的内容)

一、秦国政坛唱主角的新人

一、商鞅的成长历程:

二、初涉政坛,怀才不遇:

三、投奔秦国,主持变法:

“公元前356年”

商鞅变法会遇到哪些阻力呢?

奴隶主阶级反对

老百姓不信任

舌战群臣

南门徙木

徙木立信

【学思之窗】

答案提示:战争是战国时代的显著特征,“战胜强立”是战国历史的主线。尧、舜、禹的帝王之道即儒家的治国理论,要求当政者以礼治国,实行“仁政”。这种思想不符合当时的形势要求。因此,孝公对王道不感兴趣。而称霸之道即法家思想。要求当政者“变法修刑,内务耕稼,外劝战死之赏罚”。这种思想适应了战国时兼并战争的需要,有利于孝公的称霸大业,所以,孝公不仅对称霸之道感兴趣,而且法家思想还成为秦国变法的指导思想。

二、商鞅变法的措施

内容 意义

经济

“为田开阡陌封疆”(废井田、开阡陌)

——废除井田制

以法律形式承认土地私有,推动了地主制经济的发展。

“奖励耕织,重农抑商 ”

稳定国家财政,增强国家实力,提高人民生产积极性

颁布标准器

统一度量衡

促进了全国经济发展

——富国

统一秦国度量衡的作用

利于消除割据势力

为始皇统一度量衡奠定基础

为经济、文化的交流提供便利条件

利于统一赋税和俸禄

积极:

1、促进农业和社会经济的发展

2、巩固新兴地主阶级的中央政权

消极:

1、阻碍了资本主义经济的发展

2、导致经济结构单一

其深远影响有:

探究——你认为商鞅的经济改革中哪一措施

对后来封建经济的发展影响最大?为什么?

商鞅为什么要采取重农抑商政策?

原

因

1、农业是人们最基本的生活资料

2、国家通过征收稳定的土地税保证财政收入

3、有利于社会的安定,将农民束缚于土地之上

4、工商业会加剧劳动力从土地上的流失

造成种种社会问题

5、商品经济不发达,不如经营土地有保障

根源:自然经济的反映,生产力水平低下的产物

二、商鞅变法的措施

内容 意义

军事

奖励军功,实行二十等爵制

增强士兵作战的勇气,提高军队的战斗力。

废除“世卿世禄制”

打击了贵族的特权,树立了新兴地主阶级的政治、经济优势。

编制什伍组织

兵源得到了可靠的保证,又严格控制百姓

——强兵

二、商鞅变法的措施

内容 意义

政治

建立严密的户籍制度,制定连坐法。

实行县制,设令丞,由国君任免

轻罪重罚

强化了中央集权

1)建立县制,国君任免官吏

强化中央集权

2)什伍连坐制度

政治改革的作用

3)轻罪重刑

加强管理,有效行使政府权力

强化人民法律意识,保证变法彻底执行

分封制

国君

诸侯

诸侯国官吏

国君

地方县吏

县制

分封制与县制之下中央对地方的管理

二、商鞅变法的措施

内容 意义

思想文化

社会习俗

“燔诗书而明法令之”——焚烧诗书

加强了思想文化统治

强制推行一夫一妻小家庭政策

可以增加政府收入

焚烧诗书

加强思想文化统治

思想改革的作用

结合所学知识,谈谈你对

商鞅的“焚烧诗书”的认识?

从当时来看,他的做法是值得肯定的。因为要更好地执行变法的话,就必须排除复古思想的干扰;要排除复古思想的干扰就必须要排斥儒家;要排斥儒家,那么“焚烧诗书”是一个非常有效的方法。

从历史长河来看,“焚烧诗书”损失了大量有价值的文化典籍。是一种思想文化专制行为。不利于科学文化的发展。

三、商鞅变法的特点是什么?

商鞅变法以法律形式废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济,富国强兵,建立新型地主阶级统治。是实行最彻底、影响最深远的改革。

变法的核心

农战

法治

1.商鞅变法的举措主要有哪些?

思路引领: 商鞅变法涉及经济、政治、军事、文化和习俗等多个领域。

答案提示:经济方面的主要措施有:废井田、开阡陌;重农抑商,奖励耕织;统一度量衡。政治和军事方面的措施有:奖励军功,实行“二十等爵制”;废除“世卿世禄制”;严格户籍管理制度,制定连坐法;普遍推行县制;制定秦律,“燔诗书而明法令”。

2.商鞅变法的特点是什么?

思路引领:考虑商鞅变法的内容有什么特点?影响如何?

答案提示:商鞅变法核心内容可概括为“农战”和“法治”。

商鞅变法是实行最彻底、对旧贵族打击最严重,变法措施最全面,为期最长久,影响最深远的改革。商鞅变法以法律形式废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济,增加政府收入,富国强兵,建立新型地主阶级的统治。商鞅变法的许多措施,如,“重农抑商”、“统一度量衡”、“废分封,行县制”、“什伍连坐”等不仅为秦国完成统一奠定了雄厚的经济基础与国家治理基础,对日后中国历史的发展也有重大影响。

第3课

富国强兵的秦国

(变法的影响)

一、商鞅之死

一、原因:

1、贵族保守势力对新法的抵制:

2、秦孝公去世:

二、过程:

1、秦惠文王下令发兵捕拿商鞅:

2、商鞅在封邑起兵自卫,兵败被杀:

三、结果:

“商鞅虽死,而秦卒行其法”

想一想:商鞅变法的结果

守旧势力的反扑 商鞅之死

商鞅被害后,新法并未被废除。

为什么?

“商鞅虽死,秦法犹存”

1、南门立木

诚信

2、治世不一法,便国不法古

经济基础决定上层建筑

3、宗室贵戚多怨望

按功授爵

4、商君虽死,秦法未败

顺应时代潮流

5、礼制法制化;分封制郡县化;世卿制

官吏化

1)改革符合新兴地主阶级的要求,顺应了历史发展的潮流。

根本原因

4)秦孝公的鼎力支持。

3)法律一经制定就坚决实施。

2)改革符合了秦国的实际情况。

商鞅变法为何能成功?

重要因素

二、商鞅变法的评价

2、历史作用(积极性)

(1)经济:

(2)政治:

从根本上确立了土地私有制,为秦国农业生产带来生机。

使封建国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建设从此开始。

(3)军事:

极大地提高了秦军的战斗力,秦国在对外兼并战争中掌握了主动权。

1、性质:

一次较为彻底的封建地主阶级改革运动

总之,为秦国富国强兵和后来秦统一全国奠定了基础。对秦国以至中国历史的发展起了重要作用。

二、商鞅变法的评价

3、局限性:

(1)轻视教化,轻罪重罚:

(2)加重剥削与压迫:

如:刑法严酷

如:连坐法

(3)改革不完全彻底:

如:按爵位等级占有田宅和奴隶、公开承认占有奴隶合法性

(4)重农抑商:

压制工商业违背了社会经济发展的规律,导致民主意识的弱化

(5)焚烧史书,蔑视文化:

摧残了文化,压制了思想,导致民族创新意识窒息

——商鞅变法处在一个历史交替时期,新旧势力斗争异常激烈的历史特点和变法的阶级属性使变法不可避免带有一定的局限性。

(6)倡导君主独裁:

封建专制主义在中国长期盛行

商鞅变法

一、背景

二、内容

三、结果、影响

富国强兵

国富兵强

生产力

秦国

军事

政治

经济

文化

秦统一

改革也是发展生产力

P28【学思之窗】

思路引领:三种观点过分批评商鞅变法。

答案提示:秦朝二世而亡的原因在于秦的暴政。商鞅实行的严刑峻法和文化高压政策,虽然对后来的秦朝有消极影响,但更要看到商鞅变法的积极作用:改革推动了秦国的社会进步,促进了经济的繁荣,壮大了国力,为秦国的富国强兵和未来发展奠定了基础。

1、商鞅变法中直接促进封建经济发展

的内容是

①重农抑商,奖励耕织②统一度量衡

③废分封,行县制

④确立土地私有制度

A.①② B.①②④ C.①③④ D.①④

B

练一练:

2.判断商鞅变法是比较彻底的地

主阶级政治改革,最主要的依据是 A.废井田,开阡陌 B.废除特权,奖励耕战 C.建立县制 D.编制户口,推行什伍制

A

3.战国时期,战争连绵不断,但社会经济却得到了相当的发展,其根本原是:

A.封建制度的确立适应生产力发展

B.各诸侯国为争霸需要注重生产

C.商鞅变法推行重农抑商政策

D.农民对土地的依附关系减轻

4.对秦国来说,商鞅变法起到的决定性历史作用是:

A.旧制度被废除,封建经济得到

发展

B.秦国的军事力量日渐强大

C.为秦始皇统一六国奠定了基础

D.加速了秦国专制主义中央集权

政治的发展

5.商鞅变法成功的根本原因是

A.得到最高统治者的支持

B.顺应历史发展的趋势

C.符合广大人民的要求

D.促进了中国社会封建化

1.简要分析商鞅变法的历史作用。

①经济上,从根本上确立土地私有制度,为秦国农业生产带来生机。

②政治上,使封建国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建设从此开始。

③军事上,极大地提高了秦军的战斗力,秦国在对外兼并战争中掌握了主动权。

总之,变法为秦国的富国强兵和后来秦统一全国奠定了基础。对秦国以至中国历史的发展都起了重要作用。

2.怎样看待商鞅变法的历史局限性。

商鞅变法处在一个新旧历史交替时期,新旧势力斗争异常激烈的历史特点和变法的阶级属性使变法不可避免带有一定的局限性。变法轻视教化,鼓吹轻罪重罚。变法在一定程度上加重了广大人民所受的剥削与压迫。变法也未与旧制度、文化、习俗彻底划清界限。

巩固练习

材料一:令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……有军功者,各以率受上爵。僇力本业,耕织致栗帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记.商君列传》

1、根据材料,加以概括提炼并逐条列出商鞅变法的措施。

实行什伍连坐制;奖励军功;废除井田制;

重农抑商;实行县制;统一度量衡。

材料二:孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷实,

国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

——《史记.李斯列传》

材料三:秦孝公用商鞅,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度.庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;而有强国者兼州城,而弱者丧社稷.

——《汉书. 食货志》

2、材料二、三对商鞅变法的评价有何共识?

3、从上述材料中,找出一句原话,概括商鞅变法的历史作用。

变法使得秦国富强起来

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件