第五课 北魏孝文帝改革与民族融合

图片预览

文档简介

第5课 北魏孝文帝改革与民族融合教学一体案

山东省济阳一中 王亭祥

一.高考考什么---课程标准要求

(1)了解北魏孝文帝改革的背景。

(2)归纳北魏孝文帝改革的主要内容。

(3)探讨北魏孝文帝改革的历史作用。

二.自主学习提纲:

三.依据课程标准要求,必须掌握的最基本知识。

北魏孝文帝改革与民族融合

背景 ①鲜卑族拓跋部的崛起与强大

②北魏统一北方黄河流域,结束了多年分裂混乱

③各民族相互融合的历史趋势出现

④鲜卑贵族早期统治激化了民族矛盾和阶级矛盾

⑤冯太后与孝文帝改变社会落后现状,学习先进汉文化的坚定态度

目的: 缓和民族对立和社会矛盾,发展生产,巩固统治

内容: 经济:均田制:北魏政府把掌握的土地实行分配 ;受田农民纳租﹑纳调;受田农民服徭役和兵役

政治: 三长制 ;整顿吏治; 迁都洛阳; 采用汉族统治阶级的封建统治政策

文化: 汉化政策:采用汉姓; 改穿汉服;学说汉话; 提倡与汉族通婚; 迁都洛阳

作用: ①促进了北魏社会经济的繁荣和文化发展

②吸取了汉族先进政治制度与文化,顺应了时代发展的潮流

③加速了北方各族封建化的进程,促进了民族大融合。

性质:自上而下掀起的一次改变北魏社会面貌的封建化改革运动

四.课中与课后习题点拨

课中思考题

1、北魏颁行俸禄制能否达到防止贪污的目的?

北魏实行俸禄制在一定限制了贪污的出现和发展,但是它不可能完全的,从根本上防止贪污的出现。因为贪污的出现及程度与政治清明有很大的关系。

课后习题解答

阅读与思考提示:

与汉服俑较为相似,因为孝文帝移风易俗的一项措施就是改鲜卑服为汉服。

解析与探究提示:

北魏孝文帝设计迁都洛阳,迁都洛阳后,促进了洛阳的经济文化的发展,加速了鲜卑族的封建化进程,有利于北方的民族融合。

自我测评答案:

1、背景:(1)北魏崛起并统一黄河流域;(2)统一黄河流域以后面临严重的统治危机;(3)冯太后临朝听政并培养孝文帝学习汉族先进文化;(4)孝文帝自身的个性品质和对汉文化的了解;(5)民族大融合趋势出现。

2、主要内容有:(1)经济上实行均田制与三长制;(2)政治上整顿吏治、迁都洛阳、实行汉制与移风易俗。

3、影响:(1)有利于北方少数民族封建化的进程;

(2)促进了北方经济的发展:

(3)缓和了民族矛盾,巩固了封建统治;

(4)加强了民族大融合,为国家结束分裂、走向统一和促进封建社会的繁荣奠定了基础‘

(5)孝文帝是我国少数民族中杰出的政治家、改革家,是中华民族的千古功臣。

五.同步反馈训练

(一)选择题

1.建立北魏的鲜卑族拓跋部,原来居住于

A.大兴安岭北段 B.大兴安岭南段 C.小兴安岭北段 D.小兴安岭南段

2.北魏统一北方是在

A.386年 B.439年 C.485年 D.493年

3.南朝谢灵运写道:“北境自染逆,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止矣”,反映了

A.鲜卑贵族实行民族歧视政策 B.鲜卑贵族残酷的经济掠夺

C.柔然侵扰北魏 D.北魏孝文帝迁都洛阳

4.“时民困饥流散,豪右多有占田,安世乃上书曰……高祖深纳之,后均田之制起于此矣。”材料反映出均田制实行的背景包括 ( )

①贵族地主大量兼并土地 ②汉族地主和鲜卑贵族矛盾尖锐

③鲜卑民族经济文化发展水平相对落后 ④流民问题严重

A.①④ B.①② C.②③ D.③④

5.北魏均田制的最大特点是 ( )

A.计口授田 B.劝课农桑 C.授田可以买卖 D.官民平等

6.北魏实行均田制,主要是

A.把农民原有的土地拿来重新分配 B.把官僚多占的土地重新进行分配

C.把政府掌握的土地重新进行分配 D.对全国所有的耕地重新进行分配

7.被北魏孝文帝比喻为“如身之使手,干之总条”的措施是

A.均田制 B.三长制 C.俸禄制 D.改穿汉服

8.北魏人口达到3000多万,是在

A.拓跋珪时期 B.冯太后时期 C.孝文帝时期 D.孝明帝时期

9.魏孝文帝改革后,政府官员的俸禄来自( )

A.商人捐赠 B.贪污收刮 C.收取租调 D.政府发放

10.北魏孝文帝亲自主持的第一件大事是

A.颁布均田令 B.制定俸禄制度 C.改穿汉服 D.迁都洛阳

11.“今日之行,诚知不易。但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”材料记载的是( )

A.商朝时盘庚迁殷 B.春秋时周平王东迁洛阳

C.孝文帝迁都洛阳 D.明成祖迁都北京

12.北魏迁都洛阳的原因不包括

A.平城气候恶劣,影响农业生产 B.平城地处偏僻,不利于控制中原

C.日渐强大的柔然威胁平城 D.太子恂发动了叛乱,危及改革

13.孝文帝迁都洛阳的主要目的是 ( )

A.享受中原地区奢侈的生活 B.摆脱其它少数民族的进攻

C.南下征服南朝 D.减少改革阻力

14.下列对孝文帝迁都洛阳时所采用策略的说法,最为准确的是( )

A.巧妙设计 B.独断专行 C.萎缩退让 D.建章立制

15.孝文帝迁都洛阳后,允许部分鲜卑贵族“冬则居南,夏则居北”,其直接作用是 ( )

A.减轻洛阳粮食供应不足的压力 B.割断鲜卑贵族与故乡的联系

C.缓和部分鲜卑贵族的对立情绪 D.稳固自己的统治

16.孝文帝迎娶汉族大臣之女为皇妃,还让自己的五个弟弟分别娶汉族士族地主的女儿为妻。他这样做的主要目的是

A.为迁都洛阳做准备 B.加强中央集权

C.巩固与汉族地主的联系 D.摆脱鲜卑族的身份

17.孝文帝说:“今欲断北语,一从正音。……三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官。”为此,他采取的措施是( )

A.穿汉服 B.说汉话 C.改汉姓 D.与汉族士族通婚

18.下表反映的本质性问题是 ( )

鲜卑姓 拓拔 丘穆陵 步六孤 贺赖 独孤

汉姓 元 穆 陆 贺 刘

A.鲜卑族变成汉族 B.民族矛盾消失

C.鲜卑族积极接受汉文化 D.中央集权加强

19.北魏孝文帝改革中,加速少数民族封建化的根本性措施是

A.实行均田制 B.与汉族通婚

C.迁都洛阳 D.采用汉族的政治制度

20.孝武帝时,“于时国家殷富,库藏盈溢,钱绢露积于廊者,不可较数”的局面出现的主要原因是( )

①均田制的推行 ②租调制 ③科举制的推行

A.①② B.②③ C.①②③ D.①③

21.从社会发展进程的角度看,孝文帝改革的最主要作用是( )

A.接受了汉族先进的文化 B.促进了鲜卑族与汉族的民族融合

C.促使鲜卑族社会向更高级的形态转变 D.巩固了封建统治

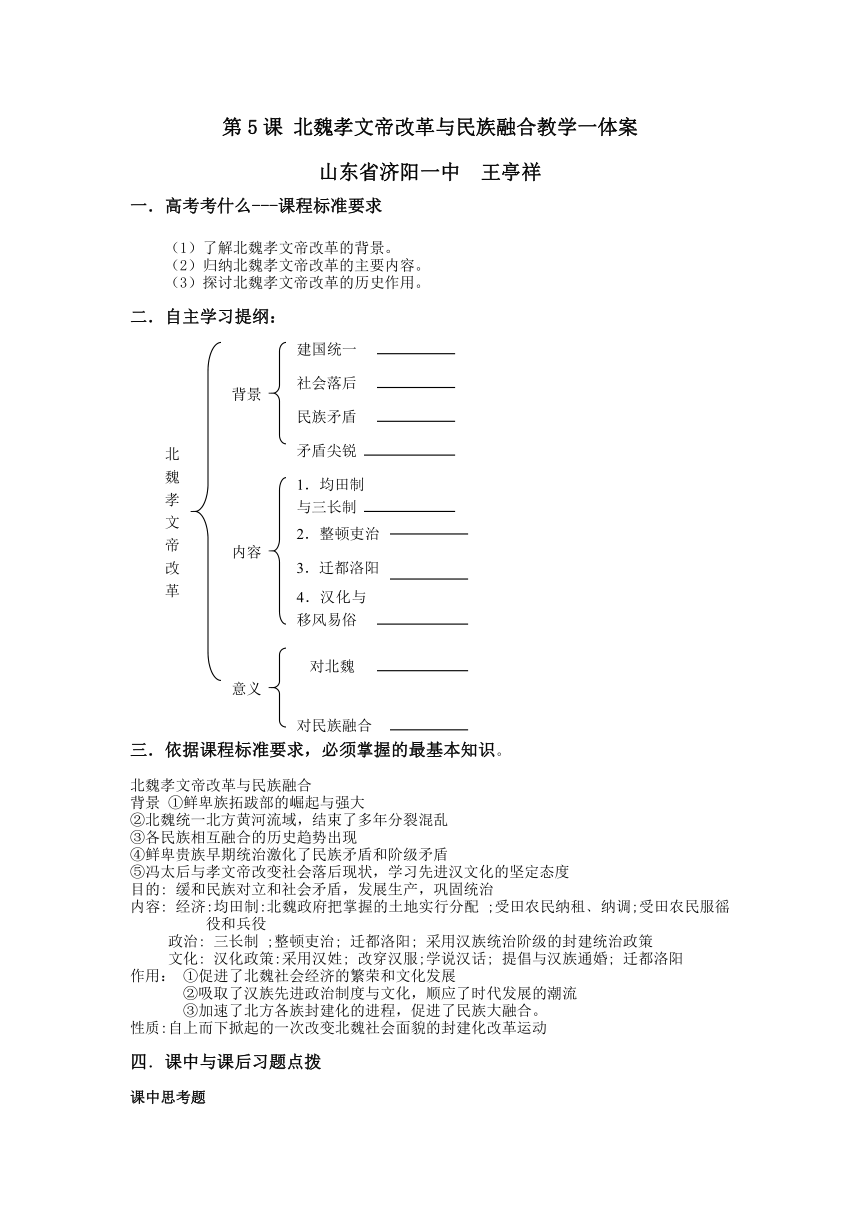

22.图3-2所反映的根本性问题是( )

A.魏晋南北朝时期建筑技术的提高

B.魏晋南北朝时期各民族的融合趋势加强

C.魏晋南北朝时期雕刻技术的进步

D.魏晋南北朝时期国家出现大一统局面

23.与北魏孝文帝改革互为因果关系的是

A.长期分裂 B.民族融合 C.连年战争 D.阶级斗争

24.南北朝后期,一位南梁官员到洛阳后,感慨地说:“昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷阜,目所不识,口不能传。”从中我们可以得知:

A.洛阳始终都是繁盛之都 B.洛阳展示了北方民族融合后的繁荣局面

C.当时所有的士族都在洛阳 D.南梁官员被洛阳的假象所迷惑

25.下列内容,属于北魏孝文帝改革成果的是:

①加速了北方各族封建化的进程 ②促进了北方民族大融合

③整肃了官僚机构 ④使农民的生产和生活相对稳定,北方的经济得到恢复和发展

A.①② B.①②③ C.①②④ D.①②③④

26.我们肯定北魏孝文帝改革,主要是因为改革

A.促进了北魏社会的发展 B.得到了汉族地主的支持

C.解除了南朝的威胁 D.巩固了鲜卑贵族的统治

27.直接推动少数民族封建化的改革是

A.管仲改革 B.魏文侯变法 C.商鞅变法 D.北魏孝文帝改革

(二)非选择题

28.阅读下列材料

材料一 (孝文帝)乃独谓澄(孝文帝心腹大臣拓拔澄)曰:“今日之行,诚知不易。但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛(洛阳)王里,因兹大举,光宅中原,任城意以为何如?”澄曰:“伊洛中区,均天下所据。陛下制御华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。”

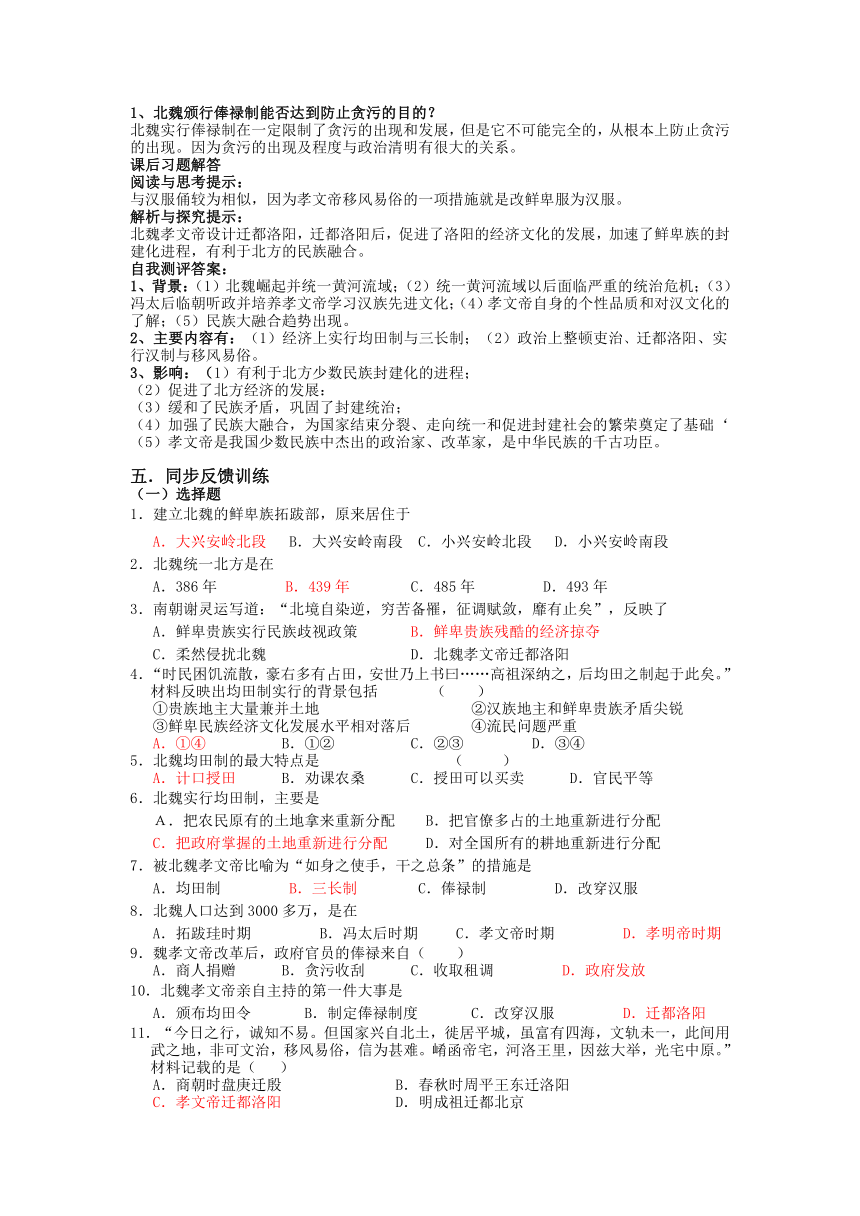

材料二 图3-3《根据考古发掘描绘的北魏洛阳城平面图》

请回答:

(1)材料一中,孝文帝君臣为迁都洛阳提出了哪些理由?(6分)你认为,这些理由是否可以成立?(2分)

在平城改革的阻力大;洛阳是传统的政治、文化中心;迁都洛阳有利于接受汉先进文化,稳固统治。(6分)

可以。(2分)

(2)孝文帝采取了直接迁都的政策吗?(2分)为什么?(2分)迁都洛阳为孝文帝改革提供了什么条件?(2分)

没有。因为阻力大,他打着南征的旗号进行。(4分)

迁都洛阳为孝文帝推行改革提供了地理环境和文化氛围。(2分)

(3)根据材料二,分析孝文帝迁都与图3-3的关系,并归纳洛阳城的特点。(6分)

孝文帝迁都后,耗费大量物质和民力重新修建洛阳城和宫殿,使洛阳再现昔日的繁华景象。(2分)

洛阳城规模大,城市布局整齐。(4分)

29.北魏孝文帝改革对我国古代社会发展产生重大影响,回答下列问题。

(1)促使鲜卑族从游牧生产方式到农耕生产方式转变的主要措施是什么?(4分)它对农民有哪些好处?(6分)

均田制和租调制。(4分)

限制土地兼并,调动了农民生产的积极性,吸引更多的流民农耕定居,有利于农民安居乐业。(6分)

(2)你如何理解“孝文帝改革为隋唐重新实现统一奠定了基础”这个观点?(6分)

这个观点是正确的。因为孝文帝改革促进了北方民族大融合,基本消除了民族隔阂,同时,他的改革促进了北方经济的逐渐恢复,为以后的统一提供了物质基础。(6分)

(3)通过本课的学习,我们该学习孝文帝的哪些优秀品质呢?(4分)

学习他面对阻力毅然改革的勇气,学习他主动接受先进文化、与时俱进的优秀品德。(4分)

30.恩格斯曾指出:“在长时期的征服中,比较野蛮的征服者,在绝大多数情况下,都不得不适应征服后存在的比较高的‘经济情况’;他们为被征服者所同化,而且大部分甚至还不得不采用被征服者的语言。”结合北魏孝文帝改革谈谈你对这一论述的理解。

北魏孝文帝改革前面临的经济、政治危机,本质上是落后的奴隶占有制与中原先进生产力的矛盾,民族压迫政策与民族融合趋势的矛盾。改革的核心是克服鲜卑制度的落后成分,将政治、经济、社会生活制度全面纳入封建轨道。改革的主要内容有推行均田制与三长制、整顿吏治、迁都洛阳、实行汉制与移风易俗。改革促进了北方经济的恢复和发展,加速了北方少数民族封建化进程,促进了北方民族融合。

北魏孝文帝改革说明恩格斯揭示的历史规律是正确的。

31.有人认为:“以往对孝文帝改革的描述和评价有不妥之处,孝文帝的汉化不值得肯定,他的文化路线是一条加速北魏国家和拓跋民族衰亡的路线。”你认为这一观点正确吗?为什么

不同意这一观点。

评价孝文帝改革应以是否顺应历史发展趋势,促进历史前进,是否有利于整个中华民族进步为标准。孝文帝改革改革促进了北方经济的恢复和发展,加速了北方少数民族封建化进程,促进了北方民族融合,拓跋民族融入以汉族为主体的中华民族整体中,这是历史的进步。因此,孝文帝改革应充分肯定,孝文帝是我国古代少数民族杰出的政治家和改革家。

32. 均田制的性质学术界看法不一,主要有下面两种说法:(1)均田制是封建国家土地所有制。(2)均田制具有两重性包封建制,又包括土地私有制。你同意哪种看法?说明理由。

(1)同意第一种看法。

推行均田制必须具备一个基本条件,就是政府能够掌握、支配大批的无主荒地。因此均田制是封建国家土地所有制。自战国以来,中国古代土地制度呈现以私有制为主体的多种所有制形式。土地私有制主要有三种形式:君主土地所有制、地主土地所有制、和自耕农土地所有制。

(2)同意第二种看法。

北魏实施均田制时,中国北方一方面存在着大量无主土地和荒地,按照传统,属国家所有;一方面存在着以宗主为代表的巨大的地主势力和早已根深蒂固的土地私有制。实施均田制并没有改变私有土地的所有权性质。均田制的两重性,正是客观存在着的两种不同性质的土地所有制在法令上的反映。实施均田令,不仅把国有土地按桑田、露田名目请受登记,原有的私地在不变动所有权前提下,也按均田令规定进行了登记,充抵应受额。这一原则贯彻于北魏至唐的均田令中,始终未变。均田制范围的露田(正田、口分田)、职分田、公廨田等,属国家所有。原有的私田、园宅地、桑田(麻田、世业田、永业田)、官人永业田、勋田、赐田等,属私人所有。这两种封建所有制性质不同的土地,并存于均田制范围内,互相影响,互相转化,占支配地位的是封建地主土地所有制。

北 魏 孝 文 帝 改 革

背景

建国统一

社会落后

民族矛盾

矛盾尖锐

内容

1.均田制

与三长制

2.整顿吏治

3.迁都洛阳

4.汉化与移风易俗

意义

对北魏

对民族融合

图3-2魏晋出土的汉人胡食画像砖

图3-3

山东省济阳一中 王亭祥

一.高考考什么---课程标准要求

(1)了解北魏孝文帝改革的背景。

(2)归纳北魏孝文帝改革的主要内容。

(3)探讨北魏孝文帝改革的历史作用。

二.自主学习提纲:

三.依据课程标准要求,必须掌握的最基本知识。

北魏孝文帝改革与民族融合

背景 ①鲜卑族拓跋部的崛起与强大

②北魏统一北方黄河流域,结束了多年分裂混乱

③各民族相互融合的历史趋势出现

④鲜卑贵族早期统治激化了民族矛盾和阶级矛盾

⑤冯太后与孝文帝改变社会落后现状,学习先进汉文化的坚定态度

目的: 缓和民族对立和社会矛盾,发展生产,巩固统治

内容: 经济:均田制:北魏政府把掌握的土地实行分配 ;受田农民纳租﹑纳调;受田农民服徭役和兵役

政治: 三长制 ;整顿吏治; 迁都洛阳; 采用汉族统治阶级的封建统治政策

文化: 汉化政策:采用汉姓; 改穿汉服;学说汉话; 提倡与汉族通婚; 迁都洛阳

作用: ①促进了北魏社会经济的繁荣和文化发展

②吸取了汉族先进政治制度与文化,顺应了时代发展的潮流

③加速了北方各族封建化的进程,促进了民族大融合。

性质:自上而下掀起的一次改变北魏社会面貌的封建化改革运动

四.课中与课后习题点拨

课中思考题

1、北魏颁行俸禄制能否达到防止贪污的目的?

北魏实行俸禄制在一定限制了贪污的出现和发展,但是它不可能完全的,从根本上防止贪污的出现。因为贪污的出现及程度与政治清明有很大的关系。

课后习题解答

阅读与思考提示:

与汉服俑较为相似,因为孝文帝移风易俗的一项措施就是改鲜卑服为汉服。

解析与探究提示:

北魏孝文帝设计迁都洛阳,迁都洛阳后,促进了洛阳的经济文化的发展,加速了鲜卑族的封建化进程,有利于北方的民族融合。

自我测评答案:

1、背景:(1)北魏崛起并统一黄河流域;(2)统一黄河流域以后面临严重的统治危机;(3)冯太后临朝听政并培养孝文帝学习汉族先进文化;(4)孝文帝自身的个性品质和对汉文化的了解;(5)民族大融合趋势出现。

2、主要内容有:(1)经济上实行均田制与三长制;(2)政治上整顿吏治、迁都洛阳、实行汉制与移风易俗。

3、影响:(1)有利于北方少数民族封建化的进程;

(2)促进了北方经济的发展:

(3)缓和了民族矛盾,巩固了封建统治;

(4)加强了民族大融合,为国家结束分裂、走向统一和促进封建社会的繁荣奠定了基础‘

(5)孝文帝是我国少数民族中杰出的政治家、改革家,是中华民族的千古功臣。

五.同步反馈训练

(一)选择题

1.建立北魏的鲜卑族拓跋部,原来居住于

A.大兴安岭北段 B.大兴安岭南段 C.小兴安岭北段 D.小兴安岭南段

2.北魏统一北方是在

A.386年 B.439年 C.485年 D.493年

3.南朝谢灵运写道:“北境自染逆,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止矣”,反映了

A.鲜卑贵族实行民族歧视政策 B.鲜卑贵族残酷的经济掠夺

C.柔然侵扰北魏 D.北魏孝文帝迁都洛阳

4.“时民困饥流散,豪右多有占田,安世乃上书曰……高祖深纳之,后均田之制起于此矣。”材料反映出均田制实行的背景包括 ( )

①贵族地主大量兼并土地 ②汉族地主和鲜卑贵族矛盾尖锐

③鲜卑民族经济文化发展水平相对落后 ④流民问题严重

A.①④ B.①② C.②③ D.③④

5.北魏均田制的最大特点是 ( )

A.计口授田 B.劝课农桑 C.授田可以买卖 D.官民平等

6.北魏实行均田制,主要是

A.把农民原有的土地拿来重新分配 B.把官僚多占的土地重新进行分配

C.把政府掌握的土地重新进行分配 D.对全国所有的耕地重新进行分配

7.被北魏孝文帝比喻为“如身之使手,干之总条”的措施是

A.均田制 B.三长制 C.俸禄制 D.改穿汉服

8.北魏人口达到3000多万,是在

A.拓跋珪时期 B.冯太后时期 C.孝文帝时期 D.孝明帝时期

9.魏孝文帝改革后,政府官员的俸禄来自( )

A.商人捐赠 B.贪污收刮 C.收取租调 D.政府发放

10.北魏孝文帝亲自主持的第一件大事是

A.颁布均田令 B.制定俸禄制度 C.改穿汉服 D.迁都洛阳

11.“今日之行,诚知不易。但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”材料记载的是( )

A.商朝时盘庚迁殷 B.春秋时周平王东迁洛阳

C.孝文帝迁都洛阳 D.明成祖迁都北京

12.北魏迁都洛阳的原因不包括

A.平城气候恶劣,影响农业生产 B.平城地处偏僻,不利于控制中原

C.日渐强大的柔然威胁平城 D.太子恂发动了叛乱,危及改革

13.孝文帝迁都洛阳的主要目的是 ( )

A.享受中原地区奢侈的生活 B.摆脱其它少数民族的进攻

C.南下征服南朝 D.减少改革阻力

14.下列对孝文帝迁都洛阳时所采用策略的说法,最为准确的是( )

A.巧妙设计 B.独断专行 C.萎缩退让 D.建章立制

15.孝文帝迁都洛阳后,允许部分鲜卑贵族“冬则居南,夏则居北”,其直接作用是 ( )

A.减轻洛阳粮食供应不足的压力 B.割断鲜卑贵族与故乡的联系

C.缓和部分鲜卑贵族的对立情绪 D.稳固自己的统治

16.孝文帝迎娶汉族大臣之女为皇妃,还让自己的五个弟弟分别娶汉族士族地主的女儿为妻。他这样做的主要目的是

A.为迁都洛阳做准备 B.加强中央集权

C.巩固与汉族地主的联系 D.摆脱鲜卑族的身份

17.孝文帝说:“今欲断北语,一从正音。……三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官。”为此,他采取的措施是( )

A.穿汉服 B.说汉话 C.改汉姓 D.与汉族士族通婚

18.下表反映的本质性问题是 ( )

鲜卑姓 拓拔 丘穆陵 步六孤 贺赖 独孤

汉姓 元 穆 陆 贺 刘

A.鲜卑族变成汉族 B.民族矛盾消失

C.鲜卑族积极接受汉文化 D.中央集权加强

19.北魏孝文帝改革中,加速少数民族封建化的根本性措施是

A.实行均田制 B.与汉族通婚

C.迁都洛阳 D.采用汉族的政治制度

20.孝武帝时,“于时国家殷富,库藏盈溢,钱绢露积于廊者,不可较数”的局面出现的主要原因是( )

①均田制的推行 ②租调制 ③科举制的推行

A.①② B.②③ C.①②③ D.①③

21.从社会发展进程的角度看,孝文帝改革的最主要作用是( )

A.接受了汉族先进的文化 B.促进了鲜卑族与汉族的民族融合

C.促使鲜卑族社会向更高级的形态转变 D.巩固了封建统治

22.图3-2所反映的根本性问题是( )

A.魏晋南北朝时期建筑技术的提高

B.魏晋南北朝时期各民族的融合趋势加强

C.魏晋南北朝时期雕刻技术的进步

D.魏晋南北朝时期国家出现大一统局面

23.与北魏孝文帝改革互为因果关系的是

A.长期分裂 B.民族融合 C.连年战争 D.阶级斗争

24.南北朝后期,一位南梁官员到洛阳后,感慨地说:“昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷阜,目所不识,口不能传。”从中我们可以得知:

A.洛阳始终都是繁盛之都 B.洛阳展示了北方民族融合后的繁荣局面

C.当时所有的士族都在洛阳 D.南梁官员被洛阳的假象所迷惑

25.下列内容,属于北魏孝文帝改革成果的是:

①加速了北方各族封建化的进程 ②促进了北方民族大融合

③整肃了官僚机构 ④使农民的生产和生活相对稳定,北方的经济得到恢复和发展

A.①② B.①②③ C.①②④ D.①②③④

26.我们肯定北魏孝文帝改革,主要是因为改革

A.促进了北魏社会的发展 B.得到了汉族地主的支持

C.解除了南朝的威胁 D.巩固了鲜卑贵族的统治

27.直接推动少数民族封建化的改革是

A.管仲改革 B.魏文侯变法 C.商鞅变法 D.北魏孝文帝改革

(二)非选择题

28.阅读下列材料

材料一 (孝文帝)乃独谓澄(孝文帝心腹大臣拓拔澄)曰:“今日之行,诚知不易。但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛(洛阳)王里,因兹大举,光宅中原,任城意以为何如?”澄曰:“伊洛中区,均天下所据。陛下制御华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。”

材料二 图3-3《根据考古发掘描绘的北魏洛阳城平面图》

请回答:

(1)材料一中,孝文帝君臣为迁都洛阳提出了哪些理由?(6分)你认为,这些理由是否可以成立?(2分)

在平城改革的阻力大;洛阳是传统的政治、文化中心;迁都洛阳有利于接受汉先进文化,稳固统治。(6分)

可以。(2分)

(2)孝文帝采取了直接迁都的政策吗?(2分)为什么?(2分)迁都洛阳为孝文帝改革提供了什么条件?(2分)

没有。因为阻力大,他打着南征的旗号进行。(4分)

迁都洛阳为孝文帝推行改革提供了地理环境和文化氛围。(2分)

(3)根据材料二,分析孝文帝迁都与图3-3的关系,并归纳洛阳城的特点。(6分)

孝文帝迁都后,耗费大量物质和民力重新修建洛阳城和宫殿,使洛阳再现昔日的繁华景象。(2分)

洛阳城规模大,城市布局整齐。(4分)

29.北魏孝文帝改革对我国古代社会发展产生重大影响,回答下列问题。

(1)促使鲜卑族从游牧生产方式到农耕生产方式转变的主要措施是什么?(4分)它对农民有哪些好处?(6分)

均田制和租调制。(4分)

限制土地兼并,调动了农民生产的积极性,吸引更多的流民农耕定居,有利于农民安居乐业。(6分)

(2)你如何理解“孝文帝改革为隋唐重新实现统一奠定了基础”这个观点?(6分)

这个观点是正确的。因为孝文帝改革促进了北方民族大融合,基本消除了民族隔阂,同时,他的改革促进了北方经济的逐渐恢复,为以后的统一提供了物质基础。(6分)

(3)通过本课的学习,我们该学习孝文帝的哪些优秀品质呢?(4分)

学习他面对阻力毅然改革的勇气,学习他主动接受先进文化、与时俱进的优秀品德。(4分)

30.恩格斯曾指出:“在长时期的征服中,比较野蛮的征服者,在绝大多数情况下,都不得不适应征服后存在的比较高的‘经济情况’;他们为被征服者所同化,而且大部分甚至还不得不采用被征服者的语言。”结合北魏孝文帝改革谈谈你对这一论述的理解。

北魏孝文帝改革前面临的经济、政治危机,本质上是落后的奴隶占有制与中原先进生产力的矛盾,民族压迫政策与民族融合趋势的矛盾。改革的核心是克服鲜卑制度的落后成分,将政治、经济、社会生活制度全面纳入封建轨道。改革的主要内容有推行均田制与三长制、整顿吏治、迁都洛阳、实行汉制与移风易俗。改革促进了北方经济的恢复和发展,加速了北方少数民族封建化进程,促进了北方民族融合。

北魏孝文帝改革说明恩格斯揭示的历史规律是正确的。

31.有人认为:“以往对孝文帝改革的描述和评价有不妥之处,孝文帝的汉化不值得肯定,他的文化路线是一条加速北魏国家和拓跋民族衰亡的路线。”你认为这一观点正确吗?为什么

不同意这一观点。

评价孝文帝改革应以是否顺应历史发展趋势,促进历史前进,是否有利于整个中华民族进步为标准。孝文帝改革改革促进了北方经济的恢复和发展,加速了北方少数民族封建化进程,促进了北方民族融合,拓跋民族融入以汉族为主体的中华民族整体中,这是历史的进步。因此,孝文帝改革应充分肯定,孝文帝是我国古代少数民族杰出的政治家和改革家。

32. 均田制的性质学术界看法不一,主要有下面两种说法:(1)均田制是封建国家土地所有制。(2)均田制具有两重性包封建制,又包括土地私有制。你同意哪种看法?说明理由。

(1)同意第一种看法。

推行均田制必须具备一个基本条件,就是政府能够掌握、支配大批的无主荒地。因此均田制是封建国家土地所有制。自战国以来,中国古代土地制度呈现以私有制为主体的多种所有制形式。土地私有制主要有三种形式:君主土地所有制、地主土地所有制、和自耕农土地所有制。

(2)同意第二种看法。

北魏实施均田制时,中国北方一方面存在着大量无主土地和荒地,按照传统,属国家所有;一方面存在着以宗主为代表的巨大的地主势力和早已根深蒂固的土地私有制。实施均田制并没有改变私有土地的所有权性质。均田制的两重性,正是客观存在着的两种不同性质的土地所有制在法令上的反映。实施均田令,不仅把国有土地按桑田、露田名目请受登记,原有的私地在不变动所有权前提下,也按均田令规定进行了登记,充抵应受额。这一原则贯彻于北魏至唐的均田令中,始终未变。均田制范围的露田(正田、口分田)、职分田、公廨田等,属国家所有。原有的私田、园宅地、桑田(麻田、世业田、永业田)、官人永业田、勋田、赐田等,属私人所有。这两种封建所有制性质不同的土地,并存于均田制范围内,互相影响,互相转化,占支配地位的是封建地主土地所有制。

北 魏 孝 文 帝 改 革

背景

建国统一

社会落后

民族矛盾

矛盾尖锐

内容

1.均田制

与三长制

2.整顿吏治

3.迁都洛阳

4.汉化与移风易俗

意义

对北魏

对民族融合

图3-2魏晋出土的汉人胡食画像砖

图3-3